|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

Ⅱ 江戸遊学も帰国して牢獄

1 走る弥太郎 top

冬が来て、春が去り、夏も終ろうとしていた。時の流れは早い。一年を無駄にしたような気がする。

縁側に腰をおろして、弥太郎は流れる雲に目をやっていた。東に流れていく。江戸の空にむかっているのだった、

(できることなら、雲になりたいものぜよ)

ぼんやりとそんなことを考えている。江戸遊学の志はしぼむどころか、ますます大きくふくらんでいた。

座敷のほうから、父と母の話声がきこえてくる。

「奥宮(おくのみや)さまが江戸詰めになって、近々出立されるらしい」

「それじゃ家族ぐるみの引越しで大変ですね」

聞くともなしに聞いていた弥太郎は、パッと目を輝やかせた。

(奥宮さまが江戸へ……)

奥宮忠次(おくのみや・ただつぐ)は岡本寧浦(おかもと・ねいほ)と親交のあった学者で、れっきとした藩士である。

今は亡き師寧浦のもとにいるときに、弥太郎は何度か顔をあわせていた。

奥宮のほうでも、寧浦を通じて弥太郎の事はよくしっているはずである。

奥宮の従者ということにしてもらえれば、江戸へいくことができる。絶好の機会であった。

ものもいわずに弥太郎は、家をとびだして高知に向かった。

「勉学をおさめるには、やはり江戸でなくてはの。その熱意は大事にしたいものだ」

奥宮は弥太郎のたのみを、みなまできかずに快く引受けてくれた。

自分自身も学者である奥宮は、弥太郎の学問に対するひたむきさにうたれたのである。

「ありがとうございます。ではさっそくに田野役場までいってまいります」

返事をきくやいなや、弥太郎は腰をあげた。

安芸郡奉行所のある田野村にいって、江戸出府の手続きをしようとしたのである。

「そうあわてるな。出発までまだ四、五日ある。田野へは明日ゆっくりいけばいいではないか」

「いえ、今すぐにいってまいります」

引きとめる奥宮の手をふりきって、弥太郎は表に飛びだした。

一日でものばせば、せっかくつかんだ幸運がにげていくような気がしたからである。

歩いていっても十分間に合うのに、弥太郎は走った。海ぞいの道を、宇多の松原をぬげて一気に駆け抜けた。

高知から田野村まで何と十五里(六十キロ)の道のりである。

それを走りきった快足にも驚くが、それは弥太郎にとっては半分にすぎなかった。

常識では考えられない事であるが、役所で手続きをすませた弥太郎は、その足ですぐに高知にまいもどったのである。

江戸遊学の夢がかなって、余程うれしかったからとはいえ、すさまじい快足ぶりではないか。

何と二日で往復三十里(百二十キロ)を駆け抜けたのである。

事実、弥太郎は誰にも負けないほど足がはやかったのだ。

それはとりもなおさず、弥太郎の意欲のあらわれともいえよう。

足だけではなく、思ったことをすぐ実行に移すのが実にはやかったのである。

手続きをすませた安心から、帰りは余裕がある。往路には目に入らなかった景色を、楽しむゆとりがあった。

昔、歌人紀貫之(きのつらゆき)も眺めたといわれる宇多(うた)の松原が、今日ほど美しくみえた事はなかった。

そして青い海も白い砂浜も、見る者すべてが希望に輝いてみえた。

「とうとう江戸へいけるぜよ」

走りながら海にむかって大声で叫んだ。

ただ一つ気がかりな事は、母の事であった。まだ江戸出府の事は話していない。

(だが今度だけは、母上が何といおうと俺は江戸へいくきに)

決意は絶対に変らない。この機会をのがしたら、永久に江戸遊学の道はとざされるような気がする。

だから何がどうあろうとも、決心をまげるつもりはなかった。

おそらく母は悲しむだろう。その顔をみるのがつらい。家へ近づくにつれて、弥太郎の心は重くなっていった。

ところが驚いたことに、母の美和は戻ってきた弥太郎の顔をみるなり、

「弥太郎、奥宮さまはよいご返事をくださいましたか」と、いってニッコリ笑ったのだ。

「母…母上……」弥太郎は、驚きの声をあげていた。

一言もいってはいないのに、母はすでにしっていた。子の胸のうちを読み通す、母親とはそうしたものである。

「その顔色をみると、上首尾だったようですね」

「相談もしないで勝手に……申しわけありません」

弥太郎は母の顔をまともにみれずに、ただ頭を下げるしかなかった。

「何の、あやまる事はありませんよ。永年の思いがかなって、喜ばしい事ではありませんか」

「母…母上……では……」江戸遊学を許していただけるのですね、と、いおうとしたが声にはならなかった。

「二十一にもなって、男が涙なんか流すものではありませんよ、弥太郎。さ、これをもっていきなさい」

そっと布に包んだものを、手渡してくれた。ずしりと重い手ごたえがあった。

「母上…こ…これは」土地を売った金だった。

これをもっていっては、それでなくても苦しい家計が、ドン底におちこむ事は目にみえている。

「弥太郎、しっかり勉強するのですよ」

やさしい笑いをうかべた母の顔が、あふれる涙でかすんでみえた。

「兄上、どうして泣いているのですか」

弟の弥之助が、ふしぎそうな顔で弥太郎を見上げている。

まだわずか四歳の幼児には、ふだん豪毅(ごうき)な兄が涙をながしているのが、ふしぎでならなかったらしい。

「弥之助、妙見山に登ってくるか」

弥太郎は弥之助をだきあげて、照れくさそうに笑った。

兄弟姉妹は四人だが、姉の“こと”はすでに嫁にいっていた。

家にいるのは妹の“さき”と弟の“弥之助”であるが、ただ一人の男兄弟である十七歳も年下のこの弟を、弥太郎は誰よりもかわいがっていた。

「よし、おんぶをしてやろう」

背をだすと、弥之助は無邪気に喜んでとびついてきた。

妙見山は家の裏山である。頂上には妙見神社が見られていて、眼下に太平洋をのぞむ眺めのいいところである。

子供のころから、何度となく登った山であった。

太平洋の荒波を眺めながら、今に学問をおさめて、立派な男になってみせるぞと、密かに心に誓ったものだった。

弥太郎は腰の矢立て(筆と墨)をぬいて、神社の扉に――吾れ志を得ずんば、再びこの山に上らず――と書きつけた。

家を犠牲にしてまで、江戸にいくのである。

学問をおさめて立派な人間になるまでは、二度とこの山には登るまいと心にきめたのだった。 |

家の裏山の妙見山の狛犬(こまいぬ)

|

「弥之助、あの海をみろ。大きくて広いだろうが」

水平線の彼方に目をやる。空の青と海の青が、そこで一つにとけあっている。

「俺はうんと勉強して大きくなるきに、おまんもついてこいよ、弥之助」

幼い弟は、兄のいっている意味もわからずに、それでも力強くうなずきかえした。

後年、明治の海運界に大旋風をまきおこす兄弟は、今はまだ未来を知るよしもなく、しばし眼下の海を眺めていた。

|

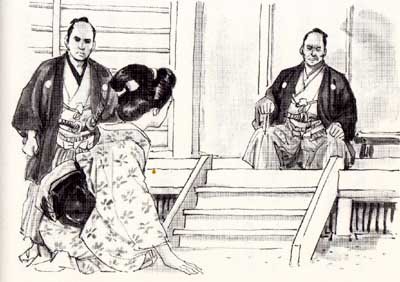

弥太郎は弟の弥之助と妙見山に登り、自分の志(こころざし)を神社の扉に書いた

|

2 伏見の地震 top

安政元年(一八五四年)九月二十八日、弥太郎は江戸へむかって旅だった。

奥宮忠次が老母梶子をつれていたので、のんびりとした旅たった。

途中、京の伏見に宿をとって小休止、十日ほど滞在して、ゆっくりと京都を見物して歩いた。

「先生、京はさすが活気がありますね」

十一月四日の事である。明日の出立にそなえて、旅の仕度をしながら弥太郎は奥宮にいった。

今まで土佐から一歩も出たことのない弥太郎にとっては、見るもの、聞くものすべてがものめずらしかった。

井ノ口村とくらべたら、高知城下は何十倍も賑やかであるが、京は高知の何倍も広くて活気がある。

弥太郎が感心するのも無理はなかった。

「京で驚いていてどうする。江戸は京よりもずっと賑やかなところだぞ」

奥宮はおかしそうに笑った。馬鹿にしているのではない。弥太郎の純朴さを、ほほえましく思ったのだった。

「わかりました、先生。もう何をみても、何がおころうとも驚きません。何事もドンと落ち着いて受止めるようにします」

拳(こぶし)でドンと胸をたたいて、弥太郎は笑い返した。いかにもドッシリと構えているようにみえた。

そのとき、突然ぐらぐらっと部屋がゆれた。

「こ、これはなんなら」弥太郎は、驚いたように腰をうかせた。

宿全体が傾いたかと思えるほど、揺れははげしくなってきた。

「地震だ」奥宮が叫んだ。

「地…地震……?」弥太郎の顔が、まっ青になった。

「に…にげなければ」

あわてて立ち上がろうとしたときに大揺れがきて、弥太郎は前のめりに倒れた。

いやというほど畳に顔をたたきつけていた。

「あわてるな、弥太郎。この宿がつぶれる事はあるまい。じっとしていればすぐにおさまる」

だが弥太郎は、奥宮の声など耳に入らないらしい。

「に…にげましょう、はやく」

奥宮の老母梶子の手をとってまた立ち上がったが、そのときにお盆をひっくりかえした。

茶碗や茶道具が、音をたてて部屋にちらばった。

「弥太郎、あわてるなといったはずだぞ」

いくらどなられても、いまの弥太郎にはきこえない。

今度は火桶につまずいて、ひっくりかえしてしまった。

炭がパッと散らばった。

「あっ」

さすがに驚いてとびのいたら、火鉢にぶつかって鉄びんがたおれた。

お湯がこぼれて火にかかり、部屋は一面の灰かぐらにつつまれた。

それでも、弥太郎は梶子を何とか表につれだしていたが、すでにそのとき地震はおさまっていた。

「馬鹿もの」

奥宮にどなられて、弥太郎はしょんぼりとうなだれていた。

「わしの母をまっさきに、助けてくれたことには感謝する。が、このざまは何事だ。男たるもの、もっと落ち着きをもたねばいかんぞ」

炭や茶碗がそこかしこにころがり、灰かぐらで汚れた部屋を前にして、弥太郎は返す言葉もなかった。

何事がおこっても驚かず、どんと落ち着いて受止めますと言ったとたんにこの有様では、恥ずかしくて、まともに奥宮の顔をみる事はできない。

ただうなだれるしかなかった。

土佐は地震が少ない土地である。

だから弥太郎も、地震にあったのは生まれて初めての事で、気が動転してしまったのである。

だが、初めての経験だからあわてていい、という弁解は成り立たない。

今度こそ、二度と何事にも驚かないようにしようと深く反省したが、この経験が後に生きてくることになるのだった。

3 わが友馬之助 top

「やっぱり江戸はすごいぜよ」

眼下に広がる江戸の町並みを眺めながら、弥太郎はさかんに驚きの声をあげている。

びっしりとたち並んだ家々の軒が、重なりあうようにはるか彼方まで広がっている風景は、それだけで田舎者の度肝をぬくに十分だった。

無理もない。当時の江戸は世界でも一、二の人口を有する大都会である。

地方からでてきて、驚かないほうがどうかしている。

奥宮のいったとおり、確かに京の賑わいなど問題ではなかった。

江戸に入ってからの弥太郎は、奥宮につれられて名所見物に数日をすごしていた。

そして今日は芝の愛宕山(あたごやま)にのぼって、江戸を見下ろしていたのである。

目的の学問を始めるために、安積艮斎(あさか・ごんさい)のもとに入門したのは江戸到着後、五十日ほどたつた安政二年正月十五日の事であった。

安積艮斎は幕府の昌平黌(しょうへいこう)で教えるかだから、私塾(しじゅく)を開いて学問をひろめていた。

弥太郎の入ったのはその私塾で、見山(けんざん)塾といった。

「弥太郎、よくきたな」馬之助かうれしそうにむかえてくれた。

一年前に艮斎の門に入った馬之助は、いまでは見山塾の塾頭になっていた。塾頭というのは、ときには先生にかわって講義もする、塾きってのエリートであった。

「馬之助、俺もやるぜよ」

「おう、互いに頑張ろうぜよ」

二人はしっかりと手をにぎりあった。

親と親、家と家とが争っていても、弥太郎と馬之助の間には何のしこりもないのだ。

もしあるとすれば、それは学問を通しての純粋な競争であって、互いに相手を目標にして自分をみがくという、いい意味でのライバル関係であろうか。

ともあれ、久しぶりに顔をあわせだ幼友だちは、その日、夜のふけるまで話し合った。学問の事、故郷の事、幼き日々、そして将来の事など話の種はつきなかった。二人は、確かにいい意味でのライバルであり、そしてかけがえのない友であった。 |

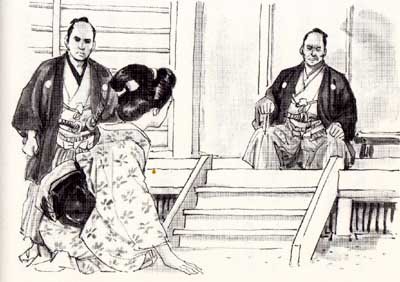

馬之助は弥太郎をうれしそうに迎えた

|

貧しさは、どちらも同じである。本はもちろんの事、衣服まで貸し合い、一つのものは二つに分けあって、勉学に励んだ。

ただ、どうしてもあい入れない決定的ちがいが、しばしば議論の種となった。

「俺は役に立たない学問はごめんぜよ」

弥太郎は学問はすきだが、だからといってすきだからという理由だけで勉強しているのではなかった。

生きていく上で必要だから学問に身を入れるのである。

役に立つ学問とは、つまり出世の道具になる学問という事である。

現代では一部の人をのぞいては、当り前の事と受止められるが、当時ハッキリとそう言いきる事は勇気がいったものである。

まして侍がそんなことを口にすれば、軽蔑されたものだ。

「おまんの考えは、学問を侮蔑するものだ」馬之助はきまってそう反論した。

「学問というものは、自分をみがくためにするものぜよ」

「自分をみがいておけば、結果的にその自分を高く売ることができろうが」

根本的に姿勢がちかっているのである。

後年、豪商となった弥太郎と、官吏から学者への道を歩いた馬之助との生き方は、この頃からハッキリと違っていたといえよう。

まだ弥太郎自身も、将来商人への道に踏込むことなど予想だにしていなかったが、しかし本人のしらないうちに、少しずつその方向に足はむけられていたのである。

弥太郎個人の問題だげではない。日本の国そのものも、少しずつ新しい波にのまれはじめていたのだ。

一年前に、アメリカのペリー提督が軍艦七隻をひきいて来日し、武力をちらつかせて条約の調印をせまった。

幕府はその脅しにまけて、ペリーと日米和親条約を結んだ。

それによって長い間つづいていた日本の鎖国政策はくずされ、開国ヘ一歩踏出したのだった。

未来の貿易国日本、そして将来の豪商岩崎弥太郎。

だが大樹はまだ目にみえないほどの、小さな芽をつけたにすぎない。

大地に根をおろすのは、まだまだずっと先の事である。

4 弥次郎災難 top

井ノ口村は、小高い丘の上にあるので水の便が悪い。

田畑への引き水は、下を流れる安芸川の水をくみあげて配水しなげればならない。

上流と下流の者の間に、配水をめぐって毎年争いがたえなかった。

ここ三年の間、はげしい水争いがつづいていたが、それもこの日で結着がつくことになった。

弥次郎が調停にかけまわって、手打ちにこぎつけたためだった。

安政二年(一八五五年)九月二十二日の夜、庄屋の島田便右衛門は弥次郎や関係者たちを招いて、手打ちの祝宴をひらいた。

「同じ村人同士が、いがみあう事はない。水は誰にとっても大事なのだから、話合いできめればええんじゃきに」

水争いにケリがついたことを喜んで、弥次郎は心底うれしそうだった。

酒がでた。調停が成功したのだから、当然酒がうまい。つい飲みすごしてしまった。

誰かと口論をした。酔っていたので相手が誰かもわからないし、どんな事でいい争いになったのかも覚えていない。

とるに足らない言葉の行き違いが、原因だった事は確かである。

いきなりなぐりつけられた。一人ではない、数人がかりでつづげざまに、なぐられ、けられた。

庄屋の島田便右衛門も、弥次郎の親戚の者たちも誰も止めてはくれない。次第に意識が遠のいていった。

気がついたとき、弥次郎は自宅のふとんの中に横たわっていた。

手足を動かしただけで、はげしい痛みがはしった。

体中が紫色にはれあがっている。

数日の間、床からおきあがる事もできない重傷であった。

「失弥次郎を、あんな目にあわせた者を処分してください」

美和はすぐに庄屋にかけあったが、とりあってもらえなかった。 |

酒席で酔って皆から殴られる父・弥次郎

|

それどころか、庄屋は自分の屋敷で弥次郎が殴られたことなど、しらないと突っぱねたのである。

「わしの屋敷でなぐられたなどと、とんだいいがかりだ。おおかた酔ってころんで怪我をしたんだろう」

冷たい態度だった。

庄屋だけではない、両隣の分家である鉄吾と寅之助までが、そんな事実はないと言い張った。

「わしらは確かにあのとき、庄屋の屋敷で弥次郎と一緒だったが、誰も殴りはしなかったぜよ」

「その場に居あわせたわしらがいうんだから、間違いはない」

殴られたと思ったのは、弥次郎のかんちがいだと言い張るのだった。

庄屋は井ノ口村出身ではなく、よそものであった。

だから村のためになることをするよりも、まず自分の利益を考えるので村人に人気がなかった。

弥次郎はこれまでも何度となく、そんな庄屋のやりかたを非難してきたので、庄屋にはうらまれていた。

両隣の分家とは、普段から仲が悪い。

しかも分家は二軒とも、村役人をしていて庄屋の片腕であった。

「庄屋と分家はグルになってとぼけている」と、美和は思った。

今までのうっぷんばらしに、弥次郎を痛めつけたにちがいないのだ。

「ひどい。絶対にゆるせない」美和はめずらしく怒りを、おもてに表していた。

普段の物静かな女性とは思えない、すさまじい怒りであった。

足腰が立たないほど打ちのめされて、おきあがることのできない夫の事を考えると、絶対に泣き寝入りはできない。

相手が庄屋であれ、悪い事は悪いのだ。

美和は、郡役所に訴えてでたのだった。

だが役所もまた味方ではなかった。

「親戚の者たちまでが、その場にいたがそんな事実はないといっているのだから、その事に間違いはあるまい。そんな訴えを取上げるほど、役所は暇ではない」

事件として扱ってはくれなかった。これでは一体どこに正義があるのだろうか。

美和はくやし涙にくれるのだ |

母・美和はこの事を郡役所に訴えてでた

|

5 牢獄での誓い top

秋はさびしい季節だ。木の葉をならして吹きぬける夜風が、怒りと悲しみを運んできた。

父の不運の知らせをうけた弥太郎の顔色が変った。庄屋や分家、そして役所に対する怒りが渦をまいた。

「どうした、弥太郎。何があったのだ」

ただならない様子に、馬之助は事実をはなさなかった。

「ウム、父の具合いが悪いらしい」

それ以上は、何もいわなかった。

「それじゃ帰らなければいかんだろう」

「これからすぐに発つ積りだ」

師の安積艮斎にわけを話してひまをもらった弥太郎は、すぐに旅仕度にかかった。心はもう士佐にとんでいた。

「弥太郎、お父上の容態がおちついたら、すぐに戻ってこいよ」

何もしらない馬之助は、弥太郎の手をにぎって見送ってくれた。

馬之助の父の悪口をいうことになるので、本当の事は何も語らないままに、弥太郎は江戸をはなれようと思った。

いずれわかる事ではあっても、今は口をつぐんでいることが、馬之助に対するせめてもの友情のあかしであった。

(父同士が不仲でも、俺とおまんとは友だちぜよ)

口にこそださないが、弥太郎は心の中で叫びながら馬之助の手をにぎりかえしていた。

「必ず戻ってこいよ、弥太郎」

ご心配するな。すぐにもどるきに、またはげましあって勉強にはげもうぜよ」

笑って江戸をあとにしたのだが、二度と馬之助とはあえないような気がしていた。

自分たちの友情は友情、と割り切って馬之助とのつき合いをつづけていく事は、父を裏切ることになるのではないかと考えたのである。

千々(ちじ)に乱れる弥太郎の心などしらぬげに、夜だというのに江戸の町々は明るく、賑わっている。

初めて江戸の土を踏んだときには、驚き、ひきつけられた大都会の賑わいが今はわずらわしい。

静けさがほしくて、一気に江戸の町を走りぬけていた。

床に伏ったままの父をかかえて、世間の荒波にのまれそうになっている母の顔が目先にちらつく。

(母上、すぐに帰りますよ)

弥太郎は、夜道を駆け抜けて急いだ。ここでも得意の速足がものをいった。

東海道を大坂まで走りぬけて船に乗換え、また走りつづけた。そして、何とわずか十六日で井ノ口村に到着したのだった。

その当時、一番速いといわれた藩の早馬をもってしても十四日かかったといわれる距離を、十六日で駆け抜けたのである。

早馬は宿場ごとに、換え馬がまっているのである。

次々に馬を新しく乗換えて走って、それでも十四日かかるところを、一人の人間がわずか十六日で駆け抜けたのである。

実に驚くべき速足といえよう。

「弥太郎、よく帰ってきてくれましたね」

美和はホッとしたように胸をなでおろし、

「弥太郎……」弥次郎は床に伏せったまま、まだ自由のきかない手をのばして、しっかりと弥太郎の手をにぎりしめた。

父も母も目尻に涙がうかんでいた。

今度の事件のいきさつを、くわしくきいた弥太郎の胸は怒りではりさけそうだった。

「そんな不条理がまかり通って、いいはずはない。必ず決着つけてみせます」

岩崎家の跡つぎとして、弥太郎は正式に安芸郡奉行所に訴えをおこしたのだった。

現代の裁判とちがって、これは大問題であった。

侍の扱いとはいえ地下(じげ)浪人は庄屋の支配下にある。

百姓町人と同じ立場である。

庄屋は藩の命令によって村を治めている。

その庄屋を訴えたという事は、地下(じげ)浪人の弥太郎が藩を相手にしたことになるのだ。

当時の状況からいって、狂気の沙汰ともいえる訴えであった。

岩崎家は、場合によってはなくなるかもしれないのである。正に生死を賭けた決戦ともいえよう。

|

弥太郎も郡奉行所に激しく抗議したが、逆に捕えられ監獄に入れられた

|

奉行所の答えは、美和が訴えたときと同じであった。

その上あの夜、庄屋の屋敷にいあわせた百姓たちが、口をそろえて庄屋に有利なように発言をしたのである。

弥太郎の敗北は、最初からきまっていたようなものだった。

「自分がわからなくなるほどに大酒をくらって、嘘の訴えをおこした弥次郎は不届きな奴である」

と、はげしい口調で逆に叱りつけられたのである。

(こんな裁きがあるか、正義は一体どこにあるのだ)

弥太郎の怒りは爆発した。

――役人は賄賂をもらって、それで善悪を決めめている――と、役所の壁に書きつけた。

「不届きもの」

怒った奉行所では、藩にたてつくものとして弥太郎を捕えて、牢にほうりこんだのである。

正も悪もない。

勝つのは権力者側に立ったものであり、弱いもの、貧しいものはただ弾圧の嵐に耐えるしかなかったのである。

それが封建制度というものであった。

だが弥太郎は負けまいと、歯をくいしばって牢獄の生活に耐えた。

どこまでも頑張り通すつもりだった。

(まてば必ず正義は勝つ) そう思っだのだが、その考えぱ甘かった。

三ヵ月たち、四ヵ月がすぎても、状態は変らなかった。

麦がほとんどという臭い飯(めし)を食いながら、本もよめず、人と話もできない生活がつづくと、最初の意気ごみもしだいにしぼんでくる。

極限においつめられた人間は、だれでも弱気になるものである。

(このまま、この牢獄で死んでいくのだろうか)

弥太郎が悲観的になったとしても、それを責める事はできないだろう。

悩みに悩みぬいた末に、弥太郎は一つの結論を引出した。

(負けて勝ちをとるしかない)

今度の訴えの敗北を認めて、牢から出してもらおうと考えたのである。

意地をはり、勝ち目のない正義を主張して牢内で死んでいくよりも、とりあえず自由の身になって、その後で必ず庄屋や分家のものたちを見返してやればいいではないか、という結論を引出したのだった。

親戚中に手紙をかいて、牢からでられるように運動してもらいたいと弥太郎は訴えた。

前進のための後退であった。

安政四年(一八五七年) 一月二十日、弥太郎はついに自由の身になった。

屈辱の自由ではあっても、それが新しい出発の日でもあった。

金と力が権力のすべてであることを知っただけでも、牢獄の生活は無駄ではなかった。

庄屋を見返すためにも金をにぎり、力をつけてやろうと思った事で、今までにない意欲がわいてきた。

(見ちょれ。俺は必ず出世してやるきに)

半年の牢獄ぐらしのつらさにもまけず、弥太郎はかたく心に誓った。

(最後は必ず勝つ)

天にむかってほえた。木枯しを突き破るような叫びであった。

top

****************************************

|