|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

Ⅳ 坂本竜馬との出会い

|

弥太郎は春風に誘われて高知城下を歩いていると、東洋門下の福岡藤次に出会った。

彼は藩命で長崎に行くことになっていたが、弥太郎を誘った。

|

1 すすむべき道 top

満開の桜の木の下を通りかかると、春風に散らされた花ビラがふりかかった。

十七歳になった弟弥之助を、藩校(はんこう)致道館(ちどうかん)に入学させるための、手続きをおえての帰り道であった。

高知城下にでたのは久しぶりの事でもあったし、弥太郎は春風にさそわれて、ブラブラと堀端を歩いていた。

「岩崎………岩崎ではないか」

聞きおぼえのある声にふりむくと、福岡藤次が立っている。

福岡は恩師吉田東洋門下で後藤象二郎と並ぶ秀才である。

家老の一族で、今は後藤と同じように参政として藩庁の中心にあった。

「これは福岡さま。ごぶさたいたしております」

「挨拶はぬきだ。それより岩崎、わしと一緒に長崎にいかんか」

いきなりそういわれて、弥太郎は面くらった。

「長崎に……?」

「出立は明日だ。よいな、岩崎」

嫌も応もなかった。返事をする間もなく、福岡は一人ぎめしてしまった。

「ではさっそく家にかえって仕度を」

「仕度などすぐにできるだろう。それよりどうだ、これからわしの屋敷で一献」

福岡は酒をのか手つきをして、ニッと笑った。

土佐の男は酒が強い。すすめられるままに弥太郎は杯を重ねた。

「どうして、私を長崎に同道してくださるのですか?」

酔いがまわりはじめた頃、弥太郎はさっきから疑問に思っていた事を口にした。

「君の事は、前々から後藤さんに頼まれているのでな」

後藤象二郎が推薦してくれたのだった。

むろん福岡自身も、同じ東洋門下として、弥太郎の力量を認めてくれていたのでもあった。

福岡の屋敷をてたときは夜もふけわたっていた。

突然まいこんできた幸運に、つい飲みすぎて足元がふらついていた。

夜桜がきれいだった。

「俺にも、また春がやってきたぜよ」

一年ぶりに藩の仕事にもどれるのである。後藤と福岡の心づかいがうれしかった。

酔ったのは酒のせいばかりではないようだ。

「春だ、春ぜよ」

頭上に咲きだした桜を見上げた時、小石につまずいてよろめいた。

「あっ」

前のめりにふっとんだ。運悪くそこは堀割りだったからたまらない。

水音高く、弥太郎は頭からダイビングしてしまった。

一度に酔いがさめた。やっと水からはい上がってみると刀の鞘が割れている。

「俺は侍、失格ぜよ」

むきだしになった抜身をみながら弥太郎は苦笑いをし、ふとある事に気づいていた。

「そうだ。武士を捨てればええんじゃきに」

思わず叫んでいた。

武士を捨てると入っても、刀を捨てて本物の百姓になろうというのではない。

武士として出世をしようなどとは、考えない事にしようというのである。

「俺に侍はむかんぜよ」

武士の心がまえで出世をするという事は、政治の道にふみいる事である。

ではその道を捨てるとすれば、どこに自分のすすむべき道があるというのだろう。

「商売だ。俺にはその方がにあっちょる」

弥太郎は目の前がパーッと明るくなったように感じた。

今まで何が自分にむいているのか、何をやったらよいのか、わからなくてイライラしていたのが、嘘のように身体中に新しい力がわいてくるのがわかった。

結論をひきだして、弥太郎はニヤッと笑った。

水びたしになる土地を、提防をきずいて開墾したり、薪炭を商人に売りつけたりしたあの才能を生かせばいいのである。

かといって今すぐ商人になるわけではない。幸い藩の仕事でも、財政面や商業関係の分野もあるのだ。

そういう仕事に打ちこんで実績をつくり、自信がついたらその時は、本当に刀を捨ててもいいのではないだろうか。

「その日がくるまでは、まだこいつを離すわけにはいかんな」

闇にかざして眺めた白刃に、ハラハラと桜の花びらが散りかかった。

三十四歳にして、はじめて自分のすすむべき道をきめたのであった。

きめた事はすぐ実行にうつす信念だけは、幼い頃からもっている弥太郎は、これから残りの人生をしゃにむに突っ走っていくのである。

一筋の道をどこまでも……。

2 格のちがい top

「岩、岩崎さん…」

「一体どうしたんですか、その恰好は」

その場に居あわせた者みんなが、目を丸くして驚いている。

いや、驚いたというよりも、あきれたといったところだろうか。

なんと弥太郎が、洋服姿で出勤してきたのだった。

進歩的な志土たちでさえ、この時代に西洋の洋服をきていた者はいない。まさに驚きであった。

長崎にきてわずか三ヵ月で、弥太郎は土佐商会の主任者に抜擢されていた。

長崎は外国との貿易の中心地である。

その当時開港していたほかの二港、神奈川、箱館が産物を扱っていたのに対して、長崎は武器弾薬の取引きが多かった。

各藩は長崎に出張所をもうけて、外国商社から武器を買いつけていたのだが、土佐商会もその目的で設立されたものであった。

弥太郎はその商会の、責任者の地位についていたのである。

着任してわずか三ヵ月で主任者になれたのは、後藤象二郎の口ききによるものであった。

土佐商会総裁は後藤である。

その彼が、「商会の運営は岩崎にまかせる」と、いってくれたのだった。

(ついに春がきたぜよ)

弥太郎は有頂天になっていた。しかも仕事の内容は財政と商売である。

自分が進もうときめた道であればなおの事、喜びは大きかった。

武器、弾薬を買付ける相手はすべて外国人である。

いろんな国の商売人とつきあっているうちに、だんだん進歩的になってくる。

紙巻タバコをくわえてみたり、ぶどう酒を口にしたりしているうちに、とうとう洋服を着てみたくなったというわけであった。

だが胴長で首が太く、肩幅がはりすぎている弥太郎に洋服は似合わない。

おまけにチョンマゲをつけたままの恰好は、まるでマンガである。

商会のものたちは、吹きだしそうになるのを必死でこらえている。

「そうかな。似合わんかな」

誰もほめてくれないので、弥太郎は不服そうに口をとがらぜた。

「似合わん、似合わん。日本人に洋服は似合わんぜよ」

大声がして坂本龍馬が入ってきた。

うす汚れた着物に袴(はかま)、髪の毛はボサボサで、不精ひげもはえている。

風体にかまわない男であった。

龍馬は土佐の郷士の出で、武市瑞山の土佐勤王党に加盟していたのだが、武市と意見があわずに脱藩した。

その後、江戸の蘭学者で幕府の軍艦奉行勝海舟の弟子になり、航海術を学んだ。

勤王開国論者で、日本有数の志士である。

まえの年には親友の中岡慎太郎と一緒に、薩長連合という大偉業をなしとげていた。

そして一年ほどまえから、ここ長崎に亀山社中(かめやましゃちゅう)という組織をつくっていた。

西洋汽船の航海術を提供して貿易を行なっていたのだが、いまでは亀山社中は土佐海援隊(かいえんたい)と名を変えて、土佐藩の組織に組入れられていた。 |

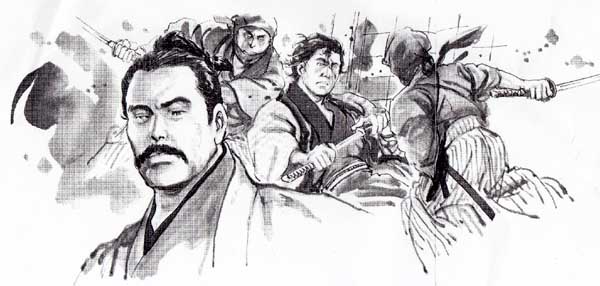

洋服を初めて着てみた弥太郎。

この時、たまたま竜馬が来て、弥太郎の洋服姿を冷やかした。

|

弥太郎を長崎につれてきてくれた福岡藤次は、あの時、龍馬と中岡の脱藩赦免状(しゃめんじょう)をもってきたのだった。海援隊はその時に誕生したわけである。

龍馬は弥太郎より一つ歳下であるが、今までにやってきたことといえば、弥太郎とはまるでくらべものにならないほど偉大である。

天と地ほどのちがいがあった。

藩にしがみついて、ちっぽけなお役をもらおうとしていたのが弥太郎であり、藩を捨てて日本のためという大事業に命をかけたのが龍馬である。

それにまだ無名の弥太郎とくらべて、龍馬は日本中に名がしれわたっていた。知人も多い。

薩摩の西郷隆盛、長州の桂小五郎を初めとして、各藩の有力者や朝廷にまで顔がきいていた。

今の段階でいえば、龍馬と弥太郎とではまるで勝負にならないのである。

ただし、対称的な早咲きと遅咲きのちがいであれば、やむをえない事であろう。

「日本人の体格に、洋服は似合わんぜよ、岩崎くん」

ズバズバといわれて、弥太郎は改めて自分の恰好を眺めなおした。

(そうかもしれんな)

たかだが商会の主任者になったくらいで、浮かれている自分をみすかされたようで、弥太郎は急にはずかしくなった。

だが龍馬は、別にそんな意味でいったのではないらしい。

茫洋(ぼうよう)とした人なつっこい顔は、親しそうに笑っている。

思った事を、ズバズバと口にするだけの事なのだ。

「百両貸してもらえんかな」

龍馬はいきなり、ぬっと手をさしだした。

海援隊も土佐商会も同じ藩の機関である。

やっている事は別々でも、土佐藩の利益のために動いている事にかわりはない。

だから、

「坂本にはどんな便利もはかってやってくれ」

弥太郎は常々後藤にそういわれていたので、すぐに百両を出してやった。

「何に使うんですか、坂本さん。出すのはかまいませんが帳簿に記入しなければならないので、使い道だけは教えておいて下さいよ」

「使い道か。飲み代とでもしておいてくれんかね」

龍馬はニッと笑った。

「飲み代……?」

「酒と芸妓の代金だよ。そうだ、君も一緒にこないかな。紹介しておきたい人がいる」

百両をふところにねじこみながら、龍馬は小声で弥太郎にささやいた。

「そいつは脱いできた方がいい。芸妓にもてなくなるぜよ」

洋服を指さしてクスッと笑う。弥太郎はあわてたように、その場で着ているものを脱ぎすてた。

これ以後、弥太郎は一度も洋服を着ていない。生涯着物でおし通したのだった。

3 坂本竜馬とグラバー top

大浦の外人居留地も完成して、海岸から山の手にかけて各国領事館や商社が軒をならべている。

特に海岸通りは賑やかだった。

商社、銀行、ホテル、病院、ビリヤード、喫茶店、理髪店などが立ちならび、活気にあふれていた。

八年前に、弥太郎が初めてきたときとくらべると、長崎の町は何倍も活気にみちて、異国情緒に色どられていた。

港の風景もまた、見事なものだった。

大小さまざまの各国の商船や軍艦が、びっしりと湾内をうめているさまは壮観であった。

諸藩の船も、ときおり姿をみせている。

「あの船はみな万里の波濤をこえて、遠い国からこの日本にやってきたんだ」

波止場に立たずんで、龍馬はさっきから船を眺めている。

弥太郎をつれだしてきたことなど、忘れているように夢中になっている。目が生き生きと輝いていた。

「海はいい。ちっぽけな日本とくらべて、見事なほど広々としている」

航海術を学んで、蒸汽船を操縦できる龍馬にとって、船は友、海は心の故郷なのであった。

それは弥太郎にとっても同じ事がいえた。

龍馬のように航海術をつんだわけでぱないが、前にも述べたように、海への憧れは強いものだった。

「いつか必ず、この海をこえてやるきに」

少年時代の誓いを、ふと思いだしていた。

「岩崎くん、この海をこえてみたいと思わないかね」

龍馬も同じ事を、考えていたらしい。 |

長崎の港に弥太郎を連れ出した竜馬

|

「僕は近い将来、この手で船を操縦して、ドンドン外国に出ていくつもりだ。そして貿易をする。島国日本のそれが生きる道だと考えているんだ」

熱っぽく語る龍馬の顔は、少年のように輝いてみえた。

聞いているうちに、今までねむっていた弥太郎の海への思いが、觧かによみがえってきた。

商売で身を立てようとした決意を、海にむすびつければいいのでぱないかと考えた。

「そうだ、船だ。船こそが俺の道ぜよ」

思わず大声で叫んでいた。

探していたものがやっとみつかった、そんな喜びが心の底からわきあがってくる。

「坂本さん、感謝します」 弥太郎の叫びを、潮風がふき消していった。

聞こえなかったのか、龍馬はだまって船を見つめつづけている。

弥太郎が後年海運王の地位にのぼりつめる過程には、坂本龍馬の影響が大きかった事は否定できない事実である。

「さてと、いくか」

杯を口にはこぶ仕草をして、龍馬は弥太郎をうながして歩きだした。

山の手にある料亭のはなれに、弥太郎は案内された。

そこには西洋人が一人、龍馬をまっていた。どこの国の人間かはわからない。

アメリカ、イギリス、フランス、オランダなど、西洋人はみな同じにみえて区別がつかない。

西洋人にはめすらしく、日本の酒をのんでいたが冷酒であった。

「岩崎くん、紹介しよう。グラバー氏だ」

龍馬にひきあわされて、弥太郎はオッと思った。

名前だけはしっていた。イギリス人で、海岸通りにグラバー商会の看板をだしている男だ。

各国の大商社が軒をならべる長崎に、遅れてやってきたグラバーは、初めのうちこそ商戦にわりこむ事ができなくて、ほそぼそと商売をしていたが、今はちがう。

いつのまにかグングンのしてきて、すごい羽ぶりであった。

戦争兵器を専門に扱う死の商人で、危ない橋も平気でわたる度胸のよさが、彼の今日を築いたのだと噂の男であった。

「岩崎くんは僕のフレンドだ。今後ともよろしく頼むよ、ミスター・グラバー」

「オーケーね」

グラバーは、片目をつぶってうなずいた。 |

長崎の政商トマス・グラバー

後に三菱の顧問もやっている

|

彼が長崎でのしてきたのは、龍馬と手をにぎった直後からである。

武器、弾薬は幕府の許可なく売買はできないきまりになっていた。

だから幕府と戦った長州などは、いくら長崎にきても品物を売ってはもらえなかった。

米、英、仏、蘭四ヵ国は協定をむすんで、長州には絶対に武器を売らない事にしていたのである。

だが長州ではどうしても武器が欲しい。幕府と戦うためにである。

その時に裏で暗躍したのが龍馬であった。

幕府を倒すには、まず日本でも一、二の強藩である薩摩と長州が手をにぎらなければならないと考えて、中岡慎太郎と協力して薩長の連合にこぎつけたのである。

その時に、龍馬は薩摩の名義で大量の武器、弾薬、それに軍艦まで長州に買いつけてやったのだが、売ったのはグラバーだった。

四ヵ国の協定をやぶって長州に武器を売った事がばれると、グラバーは日本を追放される事になるのだが、その危ない橋をわたって巨額の金をにぎったのである。

龍馬とグラバーは、裏取引でむすばれていたのだ。

「岩崎くん、今日はパッと派手にやろうぜよ。なんせ百両の軍資金があるきにな」

龍馬はいたずらっぽく笑った。子供っぽい笑顔が、妙に人を引き付ける魅力をもっている。

よんだ芸妓は、十人以上だった。

「いずれが菖蒲(あやめ)、杜若(かきっばた)。どうだ、美人ぞろいだろうが」

龍馬の鼻の下がのびる。

弥太郎は八年前の日々を思いだしていた。藩から支給された金を、使いきってしまった若い頃がなつかしかった。

あれにこりて、遊びは今日までひかえてきたのだが、弥太郎も元々は嫌いなほうではない。

うまい酒に美人の酌となれば嫌なわけがないのだ。

「サ、グイとお一つ」

酌をされて弥太郎の目尻もダラッとさがる。飲むほどに酔うほどに上機嫌になって、ついには踊りだしたのである。

龍馬もグラバーも、いいきげんになっている。どんちゃん騒ぎが始った。

「ミスター・グラバー、僕が死んだら、この岩崎があなたの取引相手をつとめてくれますよ」

急にしんみりしたように龍馬がいった。

「坂本さん、そんな縁起でもない」

「いや、冗談でいってるわけではないきに。僕はいつも命をはって維新回転のために働いてきたつもりだ。

だからこの命を狙っている奴は掃いて捨てるほどいる。殺される危険性はおおいにあるというわけぜよ」

龍馬の言葉は、妙に真実味をおびていた。

「だから、君をグラバー氏に引き合わせておいたんじゃきに」

「ミスター・イワサキ、よろしくね」

グラバーが弥太郎の手をにぎった。

「こちらこそ」

弥太郎は頭をさげた。

(この男とは、うまくやっていけそうだな)

噂ほどの悪ではないな、と弥太郎は思った。ただ商売に命をかけている点が、人にとやかくいわれるのだろう。

弥太郎は逆にそこが気に入った。商売も戦争だ、大商人になろうとしたら命を賭けて当然の事であろうと。

初対面からお互いにウマがあったのか、グラバーは晩年も日本にとどまって、弥太郎のおこした三菱会社に籍をおき、渉外関係の相談にあずかったのであった。

「よし、みんなで一緒に踊り狂うとするか」

龍馬が威勢よく立ち上がった。

一緒に踊りながら、弥太郎は龍馬とグラバーがなぜ仲がいいのかを、自分なりにさとる事ができた。

二人とも、わけのわからない馬鹿踊りに夢中になっている。

自分の仕事に命をかけているものは、一瞬の遊びにすべてを忘れるものなのだ。

酔って、踊って、芸妓をからかって、その一瞬を無にする事によって、明日はまた命を的(まと)の生活にかえっていく事ができるのかもしれない。

弥太郎は、若くして頂点をきわめた龍馬という男のえらさをそこに見た。

酒のうまさが、腹わたの底にしみわたる夜であった。

4 竜馬よ永遠(とわ)に top

慶応三年(一八六七年)十月十四日、将軍慶喜(よしのぶ)は大政を奉還した。政治の権利を天皇に返したのである。

将軍にそれをすすめたのは、土佐藩の前藩主である山内容堂(ようどう)であり、容堂にそれを説いたのは、参政の後藤象二郎であった。

そして、そのお膳立てをしたのは坂本龍馬である。

また一つ歴史にのこる偉大な仕事をなしとげた龍馬は、さらに敵を増やした。

幕府側の人間で、龍馬を恨まないものはなかった。

ともあれ、三百年近くにわたって日本を支配してきた徳川の世は、ここに終りを告げたのである。

天皇を中心にした新しい世の中がやってきたのだ。

(だが、そんなに簡単に片づくものではあるまい。幕府にも意地というものがあるはずだ)

弥太郎は幕府を信用してぱいなかった。戦いもしないで、大政を奉還するはずはないと考えたのである。

「必ず朝廷側と、幕府の間に戦争がおこる」

そう信じた弥太郎は、大政奉還の後もその日のために、モクモクと武器弾薬の買付けに走りまわっていた。

薩摩、長州と同盟をむすんだ土佐は、幕府との戦いが始れば第一線にかりだされる。

その時に武器がたりない、弾がないではすまないのだ。準備は完璧にしておこうと思ったのである。

大政奉還の日からひと月がすぎていた。

十一月十五日。

長崎とくらべて、内陸部である京都の夜は冷える。人気のない通りを晩秋の風が吹きぬけていく。

「冷えるな」龍馬は火鉢をひきよせた。

風邪をひいて、知り合いの河原町の醤油商近江屋の二階に閉じこもっていた。

「まっちょれ、いま軍鶏(しゃも)鍋をつくってやるきに」

たずねてきた中岡が、手土産に下げてきた軍鶏(しゃも)を龍馬の目の前にさしだした。

「うまそうじゃの」

「熱かんでこいつをつつけば、風邪なんざすぐに吹っとぶさ。下で料理してもらってくるきに、炭をたしといてくれ」

軍鶏をぶらさげて中岡が部屋をでようとした時、階段を駆け上る足音がひびいた。

「龍馬」

軍鶏をなげすてた中岡は、パッととびすさって、床の間においてあった刀をつかんだ。一本を龍馬になげてやる。

その時、影のように飛び込んできた男の抜き打ちが、龍馬の頭を深々と切り裂いていた。

刀を抜き合わすひまもない。正に電光石火の早業であった。その一撃で龍馬の呼吸はとまっていた。

「なに奴?」

中岡がいきおいこんで刀をぬきあげた。だが二階座敷は天井が低い。

座わったままで抜けばよかったのだが、立ち上がった姿勢が悪かった。

切先はグサッと天井に突きささってしまった。

中岡の肩口に、男は一撃をあびせた。パッと血が天井まで飛びちった。

龍馬は即死。中岡も二日後に息をひきとった。犯人はわからない。現代にいたるも、それは謎である。

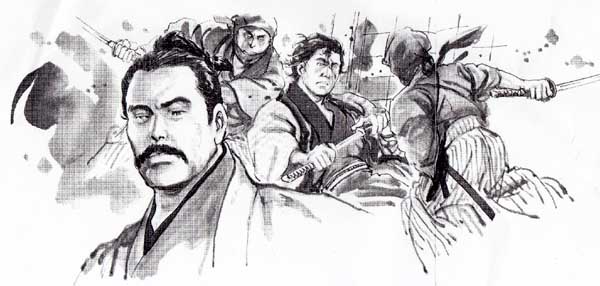

|

京都河原町近江屋の二階で刺客に襲われ、竜馬と中岡は絶命した。犯人は今も不明である。

弥太郎は長崎でこのニュースを聞き、怒りと悲しみで胸が一杯になった。

|

「なに、坂本さんが……?」

龍馬斃(たお)れるの知らせをきいて、弥太郎は言葉もなかった。

(日本の損失だ)

怒りと悲しみで胸が一杯になった。

「僕が死んだら……」

といった龍馬の言葉が、今もまだ耳に残っている。

自分をグラバーに紹介したのも、虫が知らせたのかもしれない。

だが、まさか現実の事になろうとは夢にも思いはしなかった。

飲んで踊って、美人の芸妓に鼻の下をのばしていた龍馬はもういない。

外国へいくのだと、海を見ながら熱っぽく語っていた龍馬の姿を、二度とみる事はできないのだ。

痛む心に秋深く、華やかな夏の宴はおわった。

今は遺言となった龍馬の言葉どおりに、弥太郎はグラバーを通して武器、弾薬を買いまくった。

龍馬を死においやったのは、幕府側の人間である事は間違いない。

とすれば、いざ戦争になったとき幕軍を打破る事は、龍馬の恨みをはらす事になるわけである。

だから、その戦に勝つために必要な武器を買いまくる事が、自分にできる龍馬への最大の供養になるであろうと弥太郎は思った。

5 長崎の灯は消えて top

思いもかけない事がおこった。

十一月二十七日、突然弥太郎は上士に抜擢されたのである。

役は上っても、身分が上るという事はめったにあるものではない。

身分というのは、親代々同じものであるのが当り前の時代には、正に異例の抜擢といえよう。

弥太郎はついに、下士から上士になったのであった。

はからってくれたのは、もちろん後藤象二郎であるが、そこには弥太郎への期待をみる事ができる。

大政奉還はなっても、幕府がこのままにすませるわけはない。必ず一合戦おこる事は間違いないのだ。

各藩は戦争準備を急いで、長崎で武器、弾薬を買いあさった。

だが、朝廷側が勝つか、幕府が勝つかはわからないのだからと、外国商館では現金以外では武器を売ってはくれなかった。

ところが弥太郎にはグラバーがいる。そのほかにも外国人に顔がきくし、商売の駆引きもうまい。

「ここは一つ、岩崎の腕にたよろう」

そういう熱い期待が、弥太郎を上士に抜擢したのであった。

軍人や政治家だけではなく、財政担当者こそが戦の勝敗をきめる鍵を握っているのだという事が、見直されたのだった。

商売の道を進もうときめた弥太郎にとって、いまさら上士になったからといって、手離しで喜ぶほどの事ではない。

だが、藩の中で財政担当が重要な事であるとみとめられた事は、うれしい事である。

昔なら算盤(そろばん)侍とさげすまされた者が、藩の浮沈(ふちん)を握って活躍できるのであるから、正に時代は変っているといえよう。

ともあれ、弥太郎はここに上佐藩経済官僚の第一人者へのステップをふんだのである。

明けて慶応四年(明治元年)一月、やはり幕府は兵をあげた。

薩摩、長州、土佐を中心とする官軍(朝廷側)との間に、鳥羽、伏見で戦火を交えたのだった。

一週間ももたずに、幕軍は敗走した。兵器の質と量のちがいが、もたらした勝利であった。

将軍慶喜は江戸に逃げかえり、官軍はとどめをさそうと江戸にむけて追撃を開始した。

四月、ついに幕府は江戸城を明け渡し、七月には明治天皇が江戸を東京と改めて移ってきた。

ここに名実ともに徳川幕府は崩壊して、日本は新しい夜明けを迎えたのだった。

新しく兵庫と大坂が開港された。

地理的条件もよく港も大きい両港が、これまでの長崎、神奈川にかわって貿易の中心地となった。

長崎の外国商館は次々に大坂、兵庫に移っていき、各藩も商会所をそちらに移し出したのである。

土佐藩では、すでに前年のうちに開成館の出張所を大坂と兵庫に開いていたので、この機会に長崎の土佐商会は閉鎖して、大坂に力をいれる事になった。

「強者(つわもの)どもの夢のあと……か」

潮風にふかれながら、弥太郎は一人港を眺めていた。

「疲れた」

この一年の間、弥太郎は閉鎖ときまった商会の後始末に、日を送ってきたのだった。

後藤象二郎を初めとする藩の重職にあった者は、明治新政府の要職にむかえられて東京へいき、商会の主だった者たちもまた、新しい希望を求めて大坂商会を去っていった。

一人取残されたようなさびしさを、感じないといえば嘘になる。

だが仕方がないことだと思う。

藩という鳥籠の中で生きているかぎりは、飼主の決定にしたがわなければならないのだ。 |

土佐藩の貿易拠点、開成館址

|

港をうめつくしていた外国船の姿もまばらになって、長崎はあっというまに活気をなくしていた。

商会主任者として得意の絶頂にあった弥太郎も、いまは姿を消していく商会の後始末をしている身である。

商売というものは、人に使われてやるものではないと弥太郎は悟っていた。

自分の思うままに動かなければ成功はないのだ。

だが、今はまだその時ではない。

もう少しまてば、その日は必ずやってくる。それまでは辛抱することだ。今までだって耐えてきたのだから。

「わしは、必ず鳥籠からぬけだしてみせるぜよ」

弥太郎は、たそがれていく海にむかって大声で叫んだ。

鴎(かもめ)が一羽、力強く羽ばたいて沖あいへとんでいった。

6 鳥籠の外へ top

明治二年七月、弥太郎は大坂商会の幹事心得として、新しいスタートをきった。

弥太郎がくるまでの大坂商会は、大坂商人と同じような古い日本式商法であったが、外国人相手にきたえてきた弥太郎が入ると、ガラッとスタイルも変った。

土佐の物産を地元の商人に売ったり、地方の物産品の買いつけと販売などを行ったり、外国商館との取引きに当ったりした。

その頃はまだ日本には貿易商社といったものはなかったので、諸藩は大坂商会に外国との取引きを依頼してきた。

それにこたえて、船や武器、弾丸、器械などをかかって仕入れをしてやる事になる。貿易代理業務を行ったのである。

また、他藩に対する資金の貸付けや、外国商館からの借入金の仲介なども取り扱って、手数料をかせいだりもした。

日本における、総合商社のはしりともいえる活躍であった。

万事うまくいってはいたが、一つだけ困った事があった。外国人と取引きするときに、必要な言葉であった。

弥太郎自身は外国語に弱いので通訳をつかっていたが、これから貿易を志そうとするものは、それではいげない。

外国語を身につけることぱ大事なことだ。

「弥之助、おまんは英語に強くなれよ」

弟弥之助に、英語を習わせようと考えたのである。

弥太郎は米国人のへースを教師に招いて、大坂藩邸に英語塾を開いた。

この当時、英語塾を考えたのであるから、驚きである。弥太郎のえらさであろう。

大坂商会の活躍は、一年ほどでストップをかけられた。

藩が事業を興してはならないという政策を、政府が決定したためである。

「だからといって、大坂商会を閉鎖するわけにはいかん。商会はまだまだ藩にとって大事なものだからな」

後藤象二郎はしばらく考えたあとで、

「岩崎、君の個人商社という事にして商会はつづけよう」そう結論をだしたのだった。

藩が事業に手をだす事を政府が禁じたのは、民間の企業が圧迫されるという理由によるものであるから、岩崎個人の商会という事になれば文句はないわけである。

新社名は九十九(つくも)商会である。

現実には後藤の指令がくるし、あくまでも土佐藩の商会ではあるが、今度は弥太郎にほとんどの運営をまかせる事になった。

雇われ社長といったところでもあろうか。

九十九(つくも)商会の事務所は、長堀川の北に設けられた。

そして次の年明治四年の十一月には、日本橋に東京店を開業したのである。

「岩崎、社名をかえて個人商社という事にすれば、当然営業内容も変えなければならないぞ。さしあたって何をする」

後藤にたずねられたときに、

「汽船運輸を始めたいと思います」

弥太郎はためらわず応えている。

「海にうってでるつもりか」

「島国日本の、それが生きる道でしょう。私自身も、そこに自分の道を見付けたいと思っておりますので」

「フム、坂本龍馬のような事をいう……」

後藤は驚いたようだった。

今まで弥太郎は、そんな話は一言も後藤にいっていなかったし、龍馬の影響をうけた事もしゃべってはいなかった。

「藩から船を借りたいのですが」

「わかった。できるだげ応援はしよう」

「夕顔」「紅葉賀」「鶴」の三船の使用を後藤は認めてくれた。 |

明治政府高官となった後藤と土佐商会の今後を話し合う弥太郎

|

ここに九十九商会は汽船回漕(かいそう)業として旗上げし、また弥太郎も、長年の夢である海運事業のスタートをきったのだった。

回漕業というのは、諸国物産の買付け、販売もする海上商人で、商業が主である。

そのほかに、商会は外国商館や他藩との取引も行っていた。

だが、その活動も長くはつづかなかった。

廃藩置県(はいはんちけん)が、そのきっかけである。

藩というものがなくなって県の制度に変った時、九十九商会の本当の持主である土佐藩もまたなくなったのである。

このときに、九十九商会は本物の個人商社となったのであるが、まだ弥太郎のものになったわけではない。

藩がなくなって、失業した旧藩士に仕事をあたえるための商社に変ったのである。

旧藩士の組合による商社ともいえよう。

その代表者である川田小一郎、石川七財、中川亀之助の三つの川をあわせて、九十九(つくも)商会は三川(みつかわ)商会と名を変えたのだった。

弥太郎は三川商会では重役ともいえる地位にいたのだが、正直いっておもしろくはなかった。

自分が育ててきた商会である。

藩が手をひいた時点で、今度こそ自分のものにできると思っていたあてがはずれたのだ。

しかも、川田、石川、中川の三人の下になり、社名までもが三川(みつかわ)商会とは何たる事であろうか。

もし三人が自分より経営手腕が上ならば、それはそれで仕方がないが、どうみても商売は自分の方が上である。

「当分、営業から手をひきたいのだが」

三人を前にして、弥太郎は第一線から退きたいと申し出たのだった。

頭(かしら)は一人でいい。何人もいれば必ず意見の食い違いがでて、一本の線をすすむ事はできないものだ。

そうなったら商売の発展はない。そんなところで、営業に勢(せい)を出す気にはなれなかったのである。

「どうするつもりだ、岩崎」

石川七財が驚いたようにいった。

石川は大坂商会の時代に、弥太郎がぜひ一緒に仕事をしてくれと、頼んできてもらった仲である。

「疲れた。このへんで少し休ませてもらいたいのだ」

三人とも、弥太郎の本心は知っていたが、その事は口に出さなかった。

無理に引留める事は、自分たちの力がたりないから弥太郎の力を借りるという事になってしまう。

三人ともプライドがあるからそれはできない。

「わかった。好きにしてくれ」そういうしかなかった。

だがその時の三人には、(何、岩崎がいなくても我々で十分やっていけるさ)という自信があった事も確かである。

しかし、商売とはそんなに簡単なものではない。

藩のうしろだてがあった九十九商会の時ならいざしらず、今まで武士として生きてきた者が、急に独立して商売をしようとしてもうまくいくものではなかった。

一年チョットでゆきづまって、九十九商会の成績は下降線をたどっていったのである。

その間、弥太郎はブラブラしていたわけではない。

市場調査をしたり、商売上の顔を広げたりの日を送っていた。

そんなある日、三人のさそいで弥太郎は料亭にでかけた。

先にきていた三人は、思い詰めたような顔をしていた。

弥太郎は、だまって入口のほうに座った。下座である。

「岩崎、もう一度先頭に立って営業を仕切ってはもらえまいか」

「いまさら頼める義理ではないのだが、我々にはチッと荷が重かった」

「頼む、岩崎くん」 三人は畳に手をついて頭を下げた。

弥太郎はだまってきいていたが、ツッと立ち上がって場所を変えた。

床の間を背にして、ドッカと座ったのである。

部屋の中では一番の上座である。

(わしを主人と仰(あお)ぐ事ができるなら、考えてもよい)という無言の返事であった。

「わかった。すべてまかせる」

「おんしのやる事に、口出しはしない」

「社名も変えてもらってよい」三人は口々にうなずいた。

弥太郎の軍門に下ったのである。以後、彼らは番頭のような立場で、弥太郎を助けていく事になる。

「よし、決まった」弥太郎は喜んで手をたたいた。

華やかな声をあげながら、十人ちかい芸妓がドッと部屋にくりこんできた。

話がきまったときの用意に、弥太郎が頼んでおいたものだった。 |

場所を変えた時に、弥太郎は一番上座に座った。

|

ちかごろの弥太郎の遊び方は、かっての龍馬のように徹底している。

「さ、どうぞ」

美人の酌に、今日の弥太郎の鼻の下は、いつもの倍も長くなっている。それはそうだろう。

とうとう自分の城が持てるのである。

誰の指図も受けずに、自分の力を思いきり発揮して、商戦にきりこんでいけるのだ。

「俺は、とうとう鳥籠から飛び出したぜよ」

酔って弥太郎は叫んだ。

長い長いまわり道をして、今やっと自分のきめた、はるかな道のスタートに立ったのである。

「さあ、これからだ、やるぜよ」

こころよく酔ってモウロウとなった目先に、逆巻く荒海がちらつき、遠い水平線がうかんでみえた。

top

****************************************

|