|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

Ⅴ 海運業の三菱

1 三菱商会 top

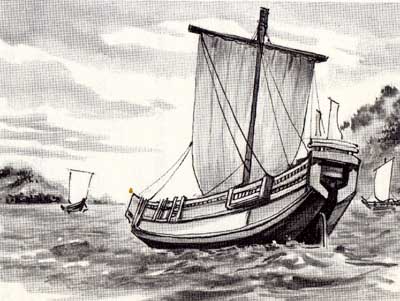

江戸時代の廻船業は小さな和船(わせん)にたよっていたが、明治維新後は洋式蒸気船の時代に変った。

だが廃藩置県前は、蒸汽船をもっていたのは各藩だけで、民間には一隻もなかった。

その間に、外国汽船が進出してきて、各藩でもおおいにこれを利用した。

「このままでは、日本の海運業は外国に支配されてしまう」心配した政府では、「廻漕会社」という名の海運会社を設立して、幕府から没収した汽船を交付した、

東京・大坂間の貨客運輸を始めたたが、経営は下手だし、船は古いので外国船に負けて、わずか一年でつぶれてしまった。

まもなく廃藩置県が行われ、政府は各藩の汽船をおさえて、それをもとに民間に会社をつくらせた。

新会社は三井、鴻池(こうのいけ)、島田組、小野組などの商業資本家によってつくられた。

会社名は「日本国郵便蒸汽船会社」であり、本社は東京においた。

日本で最大の洋式汽船会社の誕生であった。

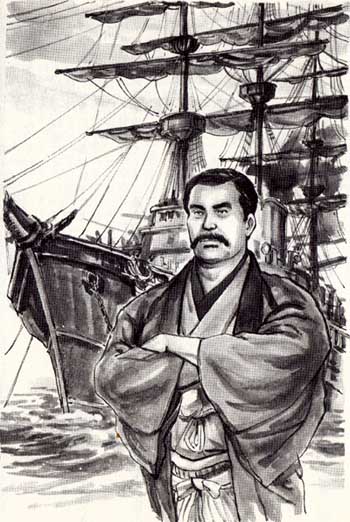

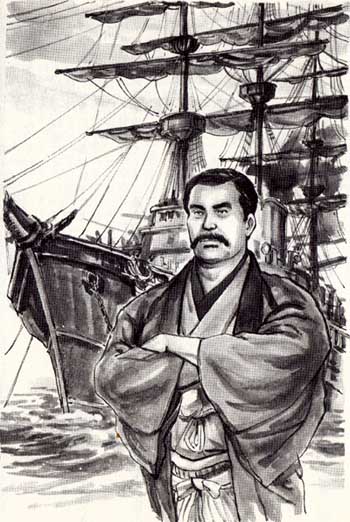

それから半年後の明治六年(一八七三年)三月、弥太郎は三川(みつかわ)商会を三菱商会と改めて、海運業界にうってでたのである。

その時の持船はわずかに三隻であった。

「サア、競争だ。どちらが勝つか……」

なんと弥太郎は、日本国郵便蒸汽船会社に喧嘩を売ろうとしているのだった。

ちっぽけな船三隻の小会社が、大型船十五、六隻を有して、しかも政府の力を借りている大会社を向こうにまわし、どう戦おうというのだろうか。

巨象に戦いをいどむ蟻のようなものである。

はたして勝ち目はあるのだろうか。

「心配ない、必ず勝つ。相手の船は大型で数があってもだいぶ古くなっているが、わが社の船は少数でも頑丈で速い」

弥太郎は自信満々であった。 |

江戸時代に活躍した和船

三菱の社船・高砂丸(たかさごまる)

|

もう一つ、自信の元は自分の力であった。

相手の会社は大きいが、いろんな会社が資本をだしあった寄せ集めで、それをまとめる指導者がいない。

だが三菱には自分がいる。経営手腕では絶対に負けはしない。

「勝つ、どんな事があっても負けはしない」

やっとスタートした自分の道は、どんな事があっても守る。弥太郎はかたく心に誓った。

「勝つまでは、全員が一致協力して頑張るんだ」

社員を集めて、弥太郎は激励した。

「本当に、勝てるでしょうか」

一人がおそるおそるきいた。

「わしは負けることなど考えていない。勝つという事を条件に、次の戦いまでを頭では準備しているのだ」

弥太郎は、社員たちを見回してニヤッと笑った。

「日本国郵便蒸汽船会社に勝ったら、次の相手は米国太平洋汽船会社だ。これと戦って、日本領海から追放するのだ」

声高らかに叫んだ。

「アッ」と、社員たちは驚きの声をあげていた。

米国太平洋汽船会社といえば、日本にきている外国汽船会社でも最大の力を誇っている会社だ。

日本最大の会社を相手にするだけでも大変な事なのに、世界有数の会社との戦いを、すでに頭に描いている弥太郎の大胆さに、社員たちは声もなかった。

(社長がそこまで考えているならば、負けるはずがない)

弥太郎の強気が、社員たちを奮い立たせた。

汽船会社の業務は、貨物の輸送が中心である。

その当時は、荷積(にずみ)問屋というものがあって、荷主の出荷を一手に取扱っていた。

だから、荷積問屋を客にできるかどうかが船会社の運命を握っていた。

問屋の大手は、東京と大坂の九店問屋、十三店問屋である。九種類、十三種類の商品を取扱うことからこの名がある。

この問屋と契約をむすべずして、三菱商会示日本郵便蒸汽船会社に勝つ事はできない。

両社はその争奪にしのぎをけずった。

「力の弱い者が強い者に勝つためには、誠意しかない。誠意とは何だ。相手の都合にいつでも合せる事ができるかとうかだ」

弥太郎は社員たちに、勝利者への道をといた。

「荷主の信用をうるためには、いつでも間違いなく船を出して、荷を運べる用意を整えておくことだ」

社員たちには、弥太郎のいっている意味がよくわがらなかった。

「どうしろというんですか、社長」

「二十四時間、いつでも船を出せるようにするのだ」

驚きの声があがった。

「それでは、寝る時間が……」

「馬鹿もの!」

弥太郎は怒鳴った。事務所がこわれるかと思えるほどの大声であった。

「寝ようと思うな。二十四時間おきていろ」

「そ…そんな。それでは体がもちません」

「暇をみつけて眠ればいいではないか。歩いている時、人力車に乗っている時、そして便所に入っている時」

実にきびしい要求だった。だが小が大に勝つには、それしか方法はないのだ。

朝も夜も、凪(な)ぎのときも、時化(しけ)の日も、荷主がこれをいつまでに運んでくれといったら、即座に船を出して期日までに荷を届けるのが船会社の任務なのだ。

社員にだけそれを押しつけたわけではない。弥太郎もまた同じに耐えたのだった。

「どんな急な仕事でも、三菱は引受けます。とにかく一度ためしてみてください、お願いします」

そういって、弥太郎は東京九店にかけあい、その日から問屋の前に座りこんだのだった。

まだ電話や電報のない時代である。急の積荷があっても、それが夜に入っての事であれば、船会社は閉まっている。

結局次の日にまわされる事になる。

「だが三菱は、たとえそれが真夜中であっても引受けます。どうか宣しくお願いします」

と、ペコリとおじぎした弥太郎は、ドッカと座りこんだまま動かない。

無駄な事をしている奴がいる。問屋の人達はそんな弥太郎をみてニヤニヤ笑った。

|

嵐がやってきて荷主は、小回りのきく弥太郎の会社の有難さを理解した

|

二日過ぎ、三日過ぎて四日目の夜に、嵐がやってきた。

夜中に、真っ暗だった問屋に急に灯がついた。あわただしく走りまわる足音がひびいた。

「駄目だ。いくらなんでも無理だ」

「明日まで待つしかない」

「いや、まだ方法はあるかもしれんぞ」

夕方輸送した積荷が、相当数積み残してあったのである。

「しかし、汽船会社は明日の朝にならないと店があかんぞ」

「明日では間に合わんのだ。いますぐに積出しても遅いくらいだ」

大騒ぎになっている。

だが日本郵便汽船会社は政府の応援をえている大会社で、働いている人々の気質は、お役所仕事なので、時間から時間までの営業である。

そのような急な仕事は引受けない。

危険をおかしてまで仕事をやる必要はないのである。

東京九店の依頼にも、日本郵便蒸汽船会社の返事は冷たかった。

「その積荷、三菱に運ばせてください」弥太郎は即座に申しでた。

「今すぐに船をだしましょう」

「なに、こんな夜中にか」

「三菱は、時間に関係なく営業しております」

日本郵便蒸汽船会社は、自分の会社を中心にした営業であるが、三菱は客の都合にあわせた営業を行っていると、弥太郎は説明した。

「とにかく一度ためしに、輸送させてくれませんか」

「わかった。それじゃあ、お願いしてみようか」

三日三晩すわりこんだ弥太郎の熱意をかって、問屋は積み残しの輸送をまかせてくれたのだった。

弥太郎はすぐに事務所にかけもどり、待機していた社員たちを指揮して一時間後にはもう船を出していた。

そして、夕方に出た前の船においつくように大坂港に入ったのだった。

弥太郎の頑張りと熱意、そしてその後の機敏な行動と仕事の手配をみて、東京九店の問屋は、

「東京九店の輸送は、すべて三菱にまかせる事にしましょう」と約束してくれた。

東京九店の問屋は、それ以後、三菱と独占契約をむすんで輸送をすべてまかせた。

まもなく、大坂九店も東京にならって、三菱商会に輸送を全面的にまかせるようになり、日本国郵便蒸汽船会社との競争に勝つ事ができたのだった。

「だが、まだ部分的勝利にすぎん。相手は少し傷ついただけだ。息の音(ね)を止めるまで、戦いの手は休めてはならんぞ」

商売は戦争と同じ、勝つか負けるかどっちかだ。

勝った勝ったと浮かれる社員たちをいましめながら、弥太郎は次の勝負に備えていた。

本当の戦いは、これから始るのだ。

|

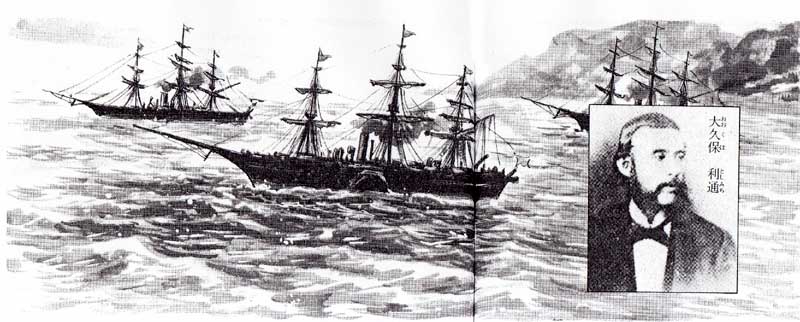

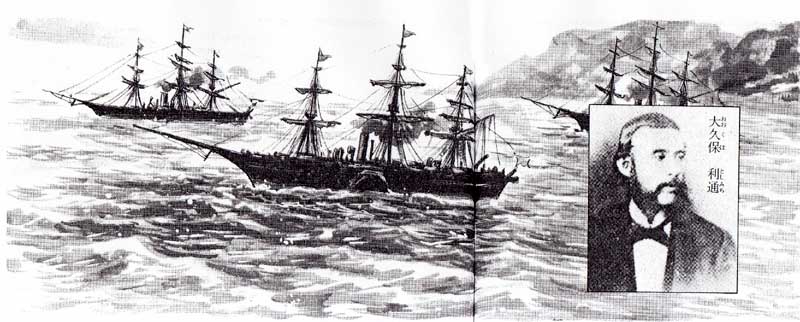

台湾への兵員輸送を、日本国郵便蒸汽船会社に頼んだのを断ってしまった。

大久保は怒って、弥太郎を呼んで三菱に頼んだ。この後、大久保、大隈の贔屓の会社となっていく。

|

2 上海(シャンハイ)航路 top

台湾に漂着した琉球(沖縄)人五十四人が、台湾人に殺されるという事件がおきた。

台湾は清国の領土である。政府はすぐに清国に抗議したが、清国政府は相手にしてくれなかった。

「台湾を征伐しろ!」 怒った日本政府は、台湾に兵を送る事をきめた。

兵の輸送には、大型蒸汽船が必要だが日本にはない。

そこで政府は、外国汽船会社に兵員輸送を頼んだのだが、

「日本と清国の戦争に、巻込まれるのはごめんだ」

と、アメリカ、イギリスをはじめどこの国も輸送を断ってきたのである。

「仕方がない。急いで大型船を外国から買い入れて、国内の業者に輸送させよ」

当時、政府の最高実力者であった大久保利通(としみち)はそう命令した。

すぐに日本国郵便蒸汽船会社にその命令が届いたが、同社はこれを断ってしまった。

台湾にいっている間に、会社の得意先をみんな三菱にとられては、大変だと思ったからである。

九店問屋の事でこりていたのである。

「政府の力を借りてできた会社なのに、政府の命令を断るとはけしからん」

大久保は怒った。その怒りが日本国郵便蒸汽船会社に、大きな打撃をあたえる事になる。

この時、三菱は東京に本社を移していた。社名も三菱蒸汽船会社とかえていた。

問屋との契約競争では勝ったといっても、日本国郵便蒸汽船会社とくらべて、まだまだ規模は小さい。

兵員輸送の力などまだ三菱にはなかったが、

「船は政府が貸してやるから、台湾への兵員輸送をたのまれてくれぬか」

大久保は、弥太郎をよんでそういった。

こんなうまい話はない。

「やらせて下さい。必ずやりとげてみせます」 弥太郎はその場で引受けた。

国内の得意先をとられる心配などしていては、大きな事はできない。

世界の海に乗出していく夢をえがいている弥太郎にとって、台湾への輸送はその第一歩となるはずである。

「このチャンスは、絶対にのがさないぞ」

弥太郎はかたく心に誓った。

政府は外国から買い入れた大型船金川丸(マドラス号)、東京丸(ニューヨーク号)、東海丸(アーカンサス号)三隻を三菱に貸してくれた。

そのあとで、さらに数隻を増やしてくれたのである。

兵三千、武器、食料の輸送を三菱は立派にやりとげてみぜた。

台湾征伐がおわっだ時、政府からあずかっている船は十三隻になっていた。

大規模輸送がすんだあとで、これだけの船をどうするのか、そこで弥太郎は考えた。

(チャンスは今だ。一気に外国まで足をのばすのだ)

大久保利通と大隈重信にあって、弥太郎は上海航路の開設を頼みこんだのだった。

大隈重信は大久保につぐ政府の実力者であった。

「船を遊ばせない事、そして日本の海運界が世界に出ていくという事で、一石二鳥の名案と思います」

「よし、政府としてもできるだけ力を貸そう」

かくて弥太郎の夢は、一歩前進した。

今までは、鳥籠を脱けただけでまだ羽ばたいてはいない。

「今度こそは羽ばたいてみせる。日本の海をこえて飛んでいくぜよ」

明治八年二月三日、上海行第一便東京丸は横浜港をでて一路上海にむかう。

東京丸は台湾への輸送のときに、初めに政府が貸してくれた三隻のうちの一隻である。

「弥之助、頼むぞ」

副社長として第一便に乗込む弟弥之助の肩をたたいて励ましながら、弥太郎の胸は一杯になっていた。

「では行ってきます」

弥之助は力強くこたえて、船に乗込んだ。

かって弥太郎の背におんぶして、妙見山から水平線のはてを眺めていた幼児も、今は二十四歳、弥太郎の片腕にまで成長していた。

年老いた母親の美和と、長男久弥をつれて、弥太郎は出帆を見送った。

貧しさの中で育てた息子たちの晴れ姿を前にして、美和の胸中はいかばかりであったろうか。

東京丸は港をはなれて、一路、上海(シャンハイ)にむかって出帆していった。

「岩崎くん、とうとうやったね」

潮風にふかれて、ふと龍馬の声が聞えてきたような気がした。

だが、ふりむいても、そこに龍馬はいない。身を切るような寒い風が耳元をかすめていくだけだった。

ここにいたって日本国郵便蒸汽船会社は急速におちこみ、政府の命令によって三菱に合併された。

ついに蟻が象に勝ったのである。

船の数は四十隻をこえた。弥太郎はついに名実共に、日本の海運界の第一人者にのしあがったのであった。

3

外国汽船を討て top

「日本国郵便蒸汽船会社の次は、米国太平洋汽船会社を日本の海から追放する」

かって社員のまえで、高らかに宣言したその会社(パシフィック・メイル社)が、ついに向うから三菱に挑戦状をたたきつけてきた。

すでに開設していた横浜・上海航路の運賃を値下げしたのである。三菱を追い落とそうとする計画の第一弾であった。

「負けてたまるか」

三菱もまた、値下げでこれに対抗した。

「赤字がでようとも、断固戦って必ず勝つ。みんなも今までの倍も三倍も働くつもりで、頑張ってくれ」

社員を集めて、弥太郎は決意をかたった。

資金力の戦いであった。

多額の赤字を出しながら、ついに三菱はパシフィック・メイル社に勝って、なんと同社を買収してしまったのである。

勝ちはしたが、三菱は大きな痛手をうけて、経営は苦しくなった。

そこに大きく立ちはだかったのが、第二の敵であるイギリスのピーオー会社であった。

世界第一の海運国イギリスの、東洋貿易を担(にな)う大汽船会社であるビーカーは、三菱にとって最大の敵といえた。

ピーオーは横浜、上海に航路を開いただけではなく、東京、大坂の航運にまで割込んできたのだった。

今まで、三菱がうけていた大坂九店問屋の貨物輸送を、ピーオーはそっくり横どりしてしまったのである。

このため大坂の大手出荷はピーオーに独占されて、三菱は大損害をうけてしまった。

パシフィック・メイル社との戦いで、多額の借金をつくったところに、大坂の出荷を失って収入は減った。

まさに踏んだり、蹴ったりである。

今度ばかりは、三菱の存亡をかけた戦いになりそうであった。

「三菱が海運業を独占しているのはけしからん。ピーオーに叩かれた方がためになる」

ピーオーと契約した大坂荷積問屋などは、ハッキリと三菱の敵にまわったし、

「これで三菱も終りだな」と、見切りをつけて去っていく幹部社員まで現れだした。

前途多難な戦いの始りであった。

「社長、私たちの給料を半分にしてください」古川、川田、中川らがそう申し出てきた。

かっての三川商会の代表者たちは、今では弥太郎の忠実な部下であった。

「この難局を乗切るには、少しの経費もうかさなげればいけませんよ」

「もちろん、社長の給料も半分にしてもらいますよ」

ニヤリと笑った。

「ありがとう、諸君」

弥太郎はまじめな顔で頭をさげたが、そのあとでいたずらっぽく笑いながら、

「我々だけでは不公平だ。全社員半分に減らしてやろうじゃないか」

みんな顔を見回した。

「今月から給料は半分にする。これ以上成績がおちればドンドン減っていくぞ。

そしてピーオーに敗れたときには、もちろんゼロになる」

全社員をまえにして弥太郎はいった。

「不服な者は、今日かぎり辞めてもらっていい」 だが、一人も辞めた者はなかった。

こうして経費をきりつめて、その枠で三菱は運賃を値下げした。

弥太郎を先頭に三菱の全社員は一丸となって、ピーオーに向かった。

つぎに弥太郎が考えたのは、荷為替金融であった。

政府から金を借りて、荷主に貸しつける方法である。喜んだのは荷主たちである。

「輸送は三菱に頼んでくれ」

どの荷主も、九店問屋にそういってきた。

九店間屋は、いくら三菱は嫌だといっても、荷主たちの希望をきかないと仕事ができなくなる。

やむなく問屋は、ピーオーとの契約を捨てるしかなかったのである。

あの手この手で攻めてくる三菱の攻撃にたまりかねて、ついにピーオーは日本近海から逃げ出していった。

ここにいたって、弥太郎はすべての敵を追払ったのである。

もはや三菱に敵はない。岩崎弥太郎は、完全に日本の海運王の地位を得たのであった。

弥太郎、四十二歳の働きざかりであった。

三菱汽船会社はドッシリとゆるぎなく根をおろし、枝葉は空にむかって四方に広がっていった。

だが本当の意味で、三菱が押しも押されもしない大樹となるには、この次の年明治十年(一八七七年)の西南戦争をへてからである。

倒幕の先頭に立って、日本の夜明けのために戦った明治維新最大の功労者西郷隆盛は、政府の重職についていたが、意見の食い違いから鹿児島にかえり、私学校を開いて若者を教育していた。

ところが私学校の生徒数人が、鹿児島にある政府の武器庫を襲ったのである。

尊敬する西郷に冷たい政府に対する挑戦であったが、これをきっかけに、政府軍と西郷軍との間に戦いが始ったのだった。

日本国内における、日本人同士の最後の戦争であった。世にいう西南戦争である。

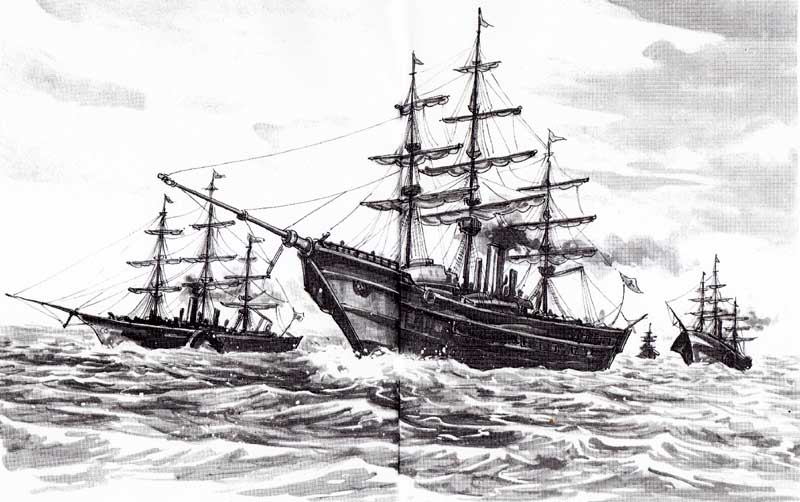

政府軍の兵員、武器、弾薬、食糧などの輸送にあたったのは、もちろん三菱であった。

戦が長引いたため輸送は忙しく、船を全部そちらにまわしたために一般航路の船がたりなくなり、新しく数隻、買い入れるほどであった。

戦が終った時、三菱は莫大な利益をあげていた。

船の数は六十一隻、社員二千百五十人にのぼる日本でも指おりの大会社に成長していたのである。

ここで驚くべき事は、弥太郎は外国人をドンドン社員にしていた事である。その数なんと三百五十五人である。

外国人といえば、まだ毛唐(けとう)などといって近づかない人々が大勢いた明治のはじめに、これだけの外国人社員をつかっていたというのは、まさに驚きではないか。

外国人だろうが、技術がすぐれていれば採用する。弥太郎の度量のひろさを物語っているといえよう。

岩崎の三菱は、ここに日本の三菱と誇れるまでに成長したのであった。 |

西南戦争の軍需輸送で莫大な利益を上げ、

三菱は日本での指折りの大会社に成長した。

|

4 伊香保(いかほ)温泉の二人 top

真赤に色づいた落葉が一つ、音もなく風にまい、湯にうかんだ。

露天風呂から見上げる山々は、全山紅葉して陽に映(は)え、静かに秋は深まっていた。

かるく頭をふってみる。痛みはなかった。

四十をすぎた頃から、妙に頭が痛むようになっていた。

伊香保(いかほ)や熱海に湯治(とうじ)にくる回数も、めっきり多くなっていた。

「わしもそろそろ年かな」

弥太郎は苦笑した。まだ四十七歳、老けこむ年ではないが、仕事一筋に生きてきた疲れがしのびよっていた。

この年、弥太郎は一時引退して、弟弥之助に社長の座をゆずって静かに暮らしていた。

伊香保は好きな温泉場の一つだった。

体の芯までほてってきた。疲れが一度にとんでいくようだ。

「もう一度、現役に返り咲いてみるか」

叫びながら、いきおいよく露天風呂からとび上がった。

「その元気なら、まだまだやれますよ」

声がした。弥之助だった。今年で三十歳になるが、すっかり貫禄がついてきていた。

「どうした、弥之助。おまえの歳で湯治(とうじ)はまだ早過ぎるぞ」

「冗談をいってる時ではありませんよ、兄さん」

弥之助の顔は真剣だった。

「一杯やるか、弥之助」

何もたずねようとはしないで、弥太郎は部屋に戻っていく。

「兄さん」

あわてたように、弥之助かついてきた。

「大隈さんが参議を辞めたか」

一口酒をふくんでから、弥太郎はじっと弥之助の顔をみた。

「知っていたんですか」

「いや、いま知った。おまえの顔をみてな」

弥之助かわざわざきたというだけで、弥太郎にはその予感があったのだ。

当時は権力者の交代時期であった。明治維新の功労者である。

西郷隆盛、木戸孝充(たかよし)はすでになく、大久保利通(としみち)もまた明治十一年(一八七八年)に暗殺されていた。

今の政府は、第二期ともいえる時代に入っていた。

第一期の生残りである大隈重信は、新しい力、伊藤博文、井上馨(かおる)、山縣有朋(ありとも)、西郷従道(つぐみち)らにおされ、意見が対立していた。

「ついに辞めたか、大隈さんも」

弥太郎はポツンと呟いた。

弥之助が真剣な顔をしているのも、当然の事なのである。

これまで何かと弥太郎の力になってきてくれた大久保はすでになく、今また大隈が政府を去ったら、三菱は危機に直面する事になるのだった。

これまでも、

「政府は三菱に力を入れすぎる」

「金もだいぶ流れている」

「だから三菱だけが、ドンドン肥え太っていくのだ」

巨大になった三菱へのやっかみや、政府を批判する声があちこちできかれた。

それを押さえてきてくれたのが、大久保であり、大隈であった。

その大隈が政府を去るとなると、三菱への風当たりは当然強くなるはずである。

大隈の政敵である伊藤や井上が、大隈が肩入れしていた三菱を叩きにくる事は目にみえている。

「東京に帰ってください、兄さん。そしてもう一度陣頭に立って、我々を引張っていって下さい」

弥之助は熱っぽく語った。

アメリカに留学したインテリで、社長として三菱を引張っていく力は十分にあるが、しかし、この難局を乗切っていくにはまだ若い。

困難の嵐を逆にふきとばせるのは、風雲児弥太郎をおいてほかにない。

弥之助は三菱全社員の願いをもって、この伊香保にやってきたのだった。

「弥之助、今夜は飲みくらべといくか」

「兄さん、体のほうは……」弥之助の顔が心配そうだった。

兄の体の具合が悪い原因の一つに、酒も入っているのではないかと思っているのだった。

「弥之助、戦いの中にわが身をおくときには、あびるほどに酒をのみ、美人の芸妓と馬鹿騒ぎをするものだぞ」

いくたびとなく、そうして戦いの日々を送ってきたのだ。 |

初代三菱社長の弥太郎(右)と弟の二代目社長弥之助(左)

|

「苦しい時ほどよく遊ぶ。さもないと、仕事で自分がつぶされてしまう事になる」

「では、戻ってくれるのですね、兄さん」

「芸妓がいないのが残念だが、マアたまには兄弟二人で飲みあかすのもいいだろう。サー飲め、弥之助」

湯呑み茶碗に酒をナミナミとついで、弥太郎は口にはこんだ。

弥之助もまげじと一気に飲みほした。さすがは酒豪ぞろいの土地、上佐っぽの意気は高かった。

「静かだな」

弥太郎の小さなつぶやきが、部屋にこもって大きく聞えるような気がする。

物音一つしない静けさであった。

飲むほどに、酔うほどに、山の湯泉の夜はふけていく。

そして明日から、また戦いの日々が待っている。

|

明治政府高官の井上薫のつくった共同運輸会社と三菱の競争が始まった。

余りに熾烈な競争は両者共倒れになるので、二つは合併し日本郵船会社ができ、三菱は船会社から撤退した。

しかし一年後、二代目社長が三菱の資産と社員を活用して、多くの三菱の名のつく会社をつくっていく事になる。

|

5 戦いの日々 top

「フム、一大帝国か。おもしろい事をいう」

新聞をよみながら、弥太郎は声をあげて笑った。

政府系の新聞だから、当然三菱の悪口をかきたてている。

三菱は日本近海を支配する海の帝国である、と海運業を独占している事を批判していた。

「とすると、わしは皇帝という事になるか」

馬鹿な記事をのせるものだと思う。

大隈の退陣以来、三菱や弥太郎個人を攻撃する記事のみえない日はなかった。

政府の弾圧も激しかった。

――三菱の本業は海上運送が本職なのだから、商品売買の事業を行ってはならない――

といったものから

――以前に下げ渡した船は、あくまでも貸してあるのだから、代金の百二十万円を払わなければ勝手に売りはらったりしてはいけない――

などということまで、商売をやりにくくするような命令を、次々に出してくる。

「これしきの事に参(まい)ってたまるか」

弥太郎は腰をすえて、政府に抵抗する腹をきめた。

ところが三菱に対する政府のいやがらせは、その程度で終るものではなかったのである。

なんと、政府は一大汽船会社をつくったのだった。

三菱の海運独占をくずそうとして、対抗馬をつくりだしたのである。

中小海運業者や反三菱系の実業家を集めて、共同運輸会社を設立し、政府が肩入れをしたのだった。

バックについているのは参議井上馨であり、これは弥太郎と大久保、大隈の関係と同じである。

明治十六年(一八八三年) 一月、共同運輸会社は営業を開始した。

戦いの火ぶたは切っておとされたのである。

間違いなく、これは戦いであった。

何故ならば、共同運輸会社は航路を三菱と全く同じに開いたのである。

これが戦いでなくてなんであろうか。

同じ航路を二社の船が、客や貨物をうばいあって走るのだ。どちらかが、必ず倒れる運命にあるわけである。

三菱と共同は、いわば弥太郎個人と政府の戦いともいえる。

とすれば最後に勝つのは共同という事になるわけだが、

「たとえ政府が相手でも、わしは負けんぞ。無一文になるまで戦いつづけて、そして必ず、勝つ」

弥太郎は一歩もゆずらなかった。

共同がイギリスに新船九隻を注文すれば、三菱も新鋭船二隻を注文し、ほかにロシアのカムチャッカ号を雇い入れる。

一歩もひかずに対抗したのだった。

だが同じ航路である。

共同にくわれた分だけ、三菱の営業成績はおちこんだ。全盛期の半分の収入になっていたのである。

「弥之助、金を用意してくれ」

七月のある日、弥太郎は弥之助にいった。

「いかほどですか、兄さん」

「百二十万だ」

すごい大金である。

「では、政府に借りている船の代金を……」

「ソックリ返してやるつもりだ」

先にものべたように、払わなければ船を勝手に売ったりしてはいけない、という命令に対する反発であった。

政府に借りをつくっていては、堂々と戦う事ができない。だから、まずそれを返しておこうというのである。

経営の苦しいときに、大金を叩き返そうというのである。

弥太郎の心意気であった。

かくて三菱と共同の、生死をかけた戦いは始った。

激しい値引き競争が行われて、両社ともにドンドン収益は低下して苦しい台所となっていった。

どちらが先に倒れるか。

まさに我慢くらべの戦いであった。

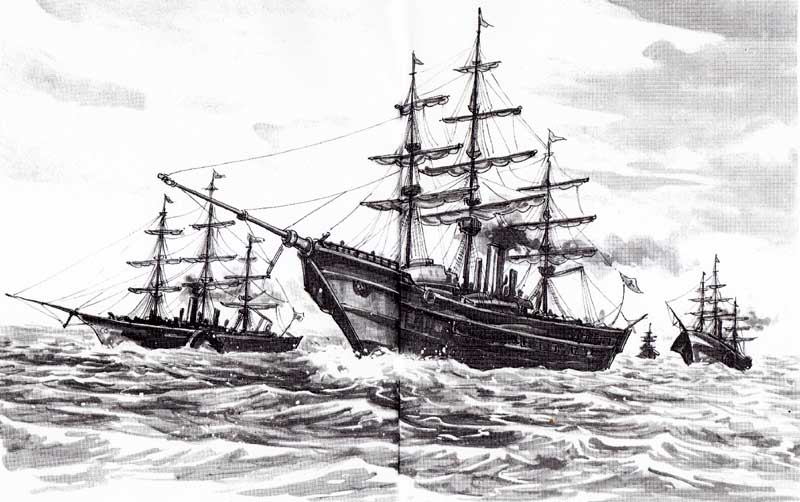

そしてついには、海上でレースさながらのスピード競争まで始めたのである。

同じ航路をはしる両社の船は、同時刻に同じ港を出航し、追いつ追われつの海上レースを繰返したあげく、煙突は真赤にやけて火をふいた。

またすれちがうときには、お互いに道をゆずらないため、衝突する事もあった。

まさに狂気の戦いであった。

「そんな事では、わしは音をあげんよ。一文なしになるまで戦かうぞ」

一個人がこれほどまでに、政府を相手に戦かった例はほかにあるまい。

一年、そして二年と三菱は、いや弥太郎の日々は戦いに明け、戦いに暮れていった。

|

明治18年、弥太郎は妻や弟夫婦に見舞われながら、静かに目を閉じた。

|

6 大洋の彼方へ top

少年弥太郎が、波のりをしながら水平線を眺めている。

多感な青年弥太郎が、牢の中で正義のために戦っている。そして坂本龍馬とならんで、長崎の港をみている弥太郎がいた。

よびかけると、どの弥太郎も遠くへ去っていく。

二度と戻ってはこなかった。

目をひらくと、心配そうな人たちの顔があった。保之助、久弥、美和、喜勢……。

病の床についてから、三ヵ月がたっていた。

共同運輸との決着はまだついていない。

(だが、もう疲れた)

弥太郎は静かに目をとじた。

広い海がみえている。

そして逆巻く荒波が、弥太郎をよんでいた。

声のする方に泳いでいく。

真赤な夕日が、水平線をそめている。

……突然、日がおちた。暗い海。

そして弥太郎の目は二度とひらく事はなかった。

明治十八年(一八八五年) 一月七日、五十二歳の生涯であった。 |

明治維新前の岩崎弥太郎・喜勢(きせ)夫妻

|

弥太郎の死後、半年ほどで三菱と共同の泥沼の戦いは終った。

ついにみかねた政府の仲介によって、両社は合併した。

新会社名は日本郵船。その名のとおり日本最大の汽船会社であり、日本最大の企業であった。

かくて三菱は海運界から去った。

弥太郎が一代で築きあげた海運王国は、その弥太郎の死とともに消えていったのである。

文字どおり、一代の風雲児とよぶにふさわしい偉業ではないだろうか。

だが、海運の仕事は失っても三菱は残った。

翌年三月、弥之助が新しく三菱社の名をもって会社を再興したのである。

『事業は、当るか当らないかというような幸運を頼みとするものであってはならない。空想は失敗の元である。

自信をもって事にあたる事は、成功の源泉である。

だから、事業は必ず成功するものを選び、一且、始めたならば、百難があっても頑張って、大成しなければならない』

……弥太郎が常々いっていた言葉は、弥之助を始め、三菱社の人達の心に残った。

重工業、銀行、商事、電機、倉庫、化学、金属、製紙、セメント、自動車……等々三菱の社名をつけた会社は多くある。そしてせまい日本だけでなく、全世界で活躍している。

かくて三菱は絶えることなく、脈々と現代に生きつづけているのである。

諸君! 今日土佐の荒海を眺めてみるがいい。長崎の港に立って潮風に耳をすますがいい。必ず聞えてくるはずだ。

『俺は鳥籠を抜け出して、羽ばたいてみせるぜよ!?』

その叫びこそが、世界を目標とした土佐の風雲児・岩崎弥太郎の海運魂なのだ。

top

****************************************

|