|

****************************************

Index 1

2 3

4 年表

1 あこがれの国、日本ヘ

1 オランダ船ヘジュステルス号 top

いまから百六十年あまり昔、一八二三年(文政六)八月十一日朝のことです。

デードリー・ヘジュステルス号という名の、一せきのオランダ船が、長崎の港に入ろうとしていました。

三本の高いマストをもった木造の船です。いまどきの船のように、エンジンで走るわけではありません。

何枚も何枚も帆を張って、風をうけて走るのです。

大きな船です。たくさんの荷物をつみ、多くの人をのせることができます。

商船なのですが、甲板には、いくつも大砲をならべていました。

航海の途中、いつ海賊船がおそうかもしれません。それにそなえた大砲です。

この時代には、あたりまえのことでした。

しかし、いま長崎に入港しようとしているヘジュステルス号の帆は、すべてたたまれていました。

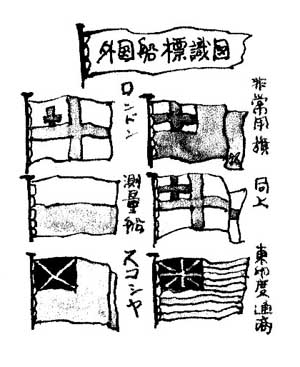

そのかわり、高いマストの上には、オランダ国旗や、色とりどりの信号旗が、にぎやかにひるがえっています。

ゆっくりと船はすすんでいます。

ほとんど、陸の上を人があるいているのとかわりないくらいです。

それも道理で、大きなヘジュステルス号は、何そうもの、小さな手こぎの和船に、ロープでひかれて動いているのでした。

地図を見ればわかることですが、長崎の町は、まるで袋のように、深く陸地に切れこんだ湾の奥にあります。 |

|

船がすすむ両側には、松や杉やモミやクスなど、こい緑の木がおいしげった、小高い丘がつらなっていました。

ようやく高くのぼってきた太陽が、強くまぶしい夏の光を、海にも陸地にも、おしみなく降りそそがせています。

ただ、南から吹いてくるそよ風が、船の上にいる人々のほおをなで、暑さを、いくらかやわらげてくれていました。

この時代の帆船のつくりどおり、ヘジュステルス号も、へさきの部分とともの部分が、一段と高く造られています。

水夫たちが、甲板の上をいそがしく立ち働いていましたが、それを指揮する船長や士官たちは、そのとものほうの高いところに陣どっていました。

ヤコメッティ船長は、もちろんそこから、ゆだんなく四方に眼をくばり、みじかい、するどい命令を、次々とくだしています。

大きな舵輪の前に立った舵とりは、その命令にこたえて、右に左に、舵輪をまわします。

船長のまわりにいる士官たちは、それぞれ船長の気持ちをすばやく読みとっては、メガホンで船内の水夫たちに、大声でさしずを出していました。

ともの甲板の上には、ほかにも、何人かの人た違いました。

手すりにもたれて、思い思いに、まわりを見わたしています。この船の乗客たちでした。

その中で、ひときわ人の眼をひきつけるのは、金モールのかざりを、きらきら輝かせたオランダ陸軍のいかめしい軍服を着こみ、あたまには大きな三角帽をかぶった、二人の士官の姿でした。

腰には、長いサーベルまでつっているのです。

「なんという美しい景色だろう!」

だれよりも熱心に、先ほどから、両がわにくり拡げられる景色をながめ続けていた、若いほうの士官が、声をあげました。

「ははは、シーボルト君、君のその言葉は、これで何度めか、いや、何十度めかね?

もう一人の、年かさの士官のほうが、からかうように、そういいました。

「しかし、ストゥルレル大佐。何百回でも、私はくりかえしますよ。

すばらしい風景だ。このおだやかな青い海。緑がふきこぼれるような、あのやさしい山々。

これが日本なんだ……。」

「そう。君が夢にまで見ていた、その日本だよ。でもねえ……。」

ストゥルレル大佐とよばれた士官が、なだめるようにいいました。

「四十日もの船旅のあとでは、どんな陸地でもすばらしく見えるものだよ。

もちろん、わたしも、この景色が、アジアのどの港にも負けない美しさだと、認めてはいるけれど……。」

「ごらんなさい、大佐。あの山の上、あんな高いところまで、段だん畑をこしらえていますよ。

おや、働いている人の姿も見える……。」 |

|

「この国の農民のはたらきぶりは、評判どおりということかな。

だが、それにしても、植物のゆたかさ、美しさは見事だね。

これはシーボルト先生、君の万有学(ばんゆうがく=自然科学)の研究には、またとない土地のようだな。」

「そうですとも。想像していた以上です。きっと動物の種類も豊富に違いない。

本当に、はるばるとやってきたかいがありましたよ。」

若い士官は、心をこめて、そう答えました。

彼の名は、フランツ・フォン・シーボルト、オランダ陸軍軍医少佐というのが、その身分です。

金モールの肩章でかざられた軍服を着ているのは、そのためです。

ストゥルレルは陸軍大佐なのでした。

もっとも、軍服を着ているからといって、二人は、軍隊を指揮するため、長崎にやってきたわけではありません。

そうではなくて、ストゥルレルのほうは、ここ長崎の港におかれている、オランダ商館という名の役所の新しい長官となるために、そしてシーボルトのほうは、その商館つきの医師の任務につくために、オランダ政府から派遣されてきたのです。

ただ、こうした仕事につく者は、軍人の資格をもつのが、ならわしとなっていたのでした。

物語をすすめるまえに、ここで少しばかり、長崎のオランダ商館について、説明しておくことにしましょう。

長崎というのは、九州の西のはしにある町です。

ところで、九州は日本の四つの島の中で、いちばん西にあるのですから、西から海を渡って日本を訪れてくる船には、長崎は、日本で、最初にたどりつく港ということになるわけです。

つまり、ここは、日本の西の玄関口にあたるのです。

この港は、まえにもいったように、深く陸地に切れこんだ湾の奥にあります。

両側に立ち並ぶ山々に風をさえぎられ、波はおだやかで海も深く、しかも大きな船をあやつるのに十分な広さもあります。

自然がつくったこの良港を、最初に発見したのはポルトガル人でした。

およそ四百年前のことです。

そのすこし前から、ポルトガル人やスペイン人たちが、日本にやってくるようになっていました。

南蛮(なんばん)人と、彼らはよばれていましたが、はるばる海をこえて、貿易のためにやってきていたのです。

そのうちに、腕のいい船乗りだったポルトガルのある船長が、この長崎がどこよりもいい港であることに気づきました。

そして、ここを貿易の基地にしたいと考え、長崎を領地としていた殿様にねがい出て、許されました。

ポルトガル人は、長崎湾のいちばん奥まったところに、土を埋めたてて人工の島をつくり、その上に、倉庫や役所、住宅をたてました。

この島は「出島」と名づけられ、また建物は「南蛮(なんばん)屋敷」とよばれました。

出島が造られてから、長崎は、堺や博多など、当時の日本を代表する、大きな港町として、発展していきました。

とくに、一六三九年(寛永十六)、徳川幕府が「鎖国令(さこくれい)」という法令をしいたあとは、ただ一つ、外国船にむけて開かれた港となったのでした。

鎖国令というのは、このとき以後、オランダ人以外の西洋人が、日本にやってくることをゆるさない、そしてまた、日本人が外国に出かけていくことを禁止する、というものでした。

しかも、オランダ船の入港も、日本でただ一つ、長崎にかぎって、認めることにしたのです。

この法令が出された理由は、キリシタンとよばれたキリスト教が、日本に入ってくるのを嫌ったこと、また、徳川幕府が、幕府の手をとおさずに、大名たちが勝手に外国と貿易するのを、防ごうとしたからです。

貿易によって大名たちが、西洋のすすんだ技術や文化を取入れて、強くなることをおそれたのです。

西洋以外の、中国や朝鮮からの船の入港も、すべて、幕府の支配する長崎にかぎられました。

ですからこのとき以後およそ二百年、長崎は外国にむけて開かれた、日本のただ一つの玄関口ということになったのでした。

西洋の国々の中で、なぜオランダだけが入港を許されたかといえば、ポルトガルやスペインと違って、オランダは、キリシタンの宣教師をつれてくるようなことをせず、貿易だけというやりかたをしていたからです。

ポルトガル人が追い出されたあと、オランダは出島の南蛮屋敷をそのままゆずりうけ、それからはこれは「オランダ屋敷」とか、オランダ商館とよばれるようになりました。

オランダは、十六世紀頃から、東洋にむけて、さかんに勢力を拡げました。

そして、いまのインドネシア共和国の島々のほとんどを、植民地としました。

そして、その中心、であるジャワ島の都、バタビヤ(現ジャカルタ)には、のちには総督の役所がおかれ、そのバタビヤ総督が、東洋でのオランダの外交や通商の全体を監督していました。

長崎のオランダ商館も、もちろん、その指揮のもとにおかれていたのです。

日本にくるオランダ船は、すべて、バタビヤに立ちよってから、やってきます。

何年かごとに行われる、オランダ商館につとめる館員のこうたいも、バタビヤ総督の命令で行われるのです。

いま、長崎に入港しようとしているヘジュステルス号も、四十日あまりまえ、バタビヤを出発したのです。

そして船には、遠くヨーロッパの本国から運んできた、多くの品物がつまれていただけでなく、ストゥルレルやシーボルトのように、新しく出島のオランダ商館に勤めることとなった人たちも、乗込んでいたのでした。

2 錨を下す top

長い航海でした。

日本に近づいたあたりでは、はげしい台風にもあい、あやうい思いも、たっぷりと味わいました。

ストゥルレル大佐のいうように、いまなら、どんな荒地でも陸と名のつくところでさえあれば、天国のようにも思えるでしょう。

一刻(いっこく)も早く、かたい大地の上におり立って、土の匂いをかぎたいものだ、それが船上の人々皆なの思いでした。

しかし、それにしては、あまりにものろのろとした船のすすみかたです。

だからといって、帆をたたんでしまい、小さな引き舟にひかれているのでは、どうしようもありません。

もともと気のみじかいらしいヤコメッティ船長は、つい荒々しい声をあげてしまいます。

「えい、いまいましい。

いまどき、どこの港だって、こんなまだるっこしいやりかたで、入港させるところなんて、ありはしないぞ!

おまけに、ごらんなさい。

ストゥルレル大佐、あの岸のあたりの、ものものしい警戒ぶりを……。

まるで、私たちを海賊船扱いしているみたいだ。」

船長のいうとおりでした。

いらいらするほどのろいスピードですが、それでも確かに船は、今では湾のかなり奥まで、さしかかってきていました。

両方の岸は、うんと近くなっていて、遠眼鏡(とうめがね)をつかわなくとも、岩かげや砂浜のそこここに、たくさんの人かげが並び立っているのを、はっきりと見ることができました。

しかし、驚いたことには、その人の列は、それぞれ、鉄砲や手槍をもって、いかめしく武装した兵士だちなのです。

ところどころ、ものものしくのぼりや旗をひるがえし、いつでも命令がありしだい、外国船にたいして、攻撃にかかれるよう用意をととのえた、隊列が組まれているのでした。

「なるほど。これは、おだやかに客をむかえ入れる態度とはいえませんな……。

いつも、こんなやりかたなのですか?」と、ストゥルレルが船長にいいました。

「そうなのです。ただ、だからといって、本気でかかってこようというわけではない。

しかし、ともかく、その船が錨を下すまでは、あらゆる外国船を敵だと考えて、備(そな)えをかたくせよ、というのが、徳川将軍政府の命令なのだそうです。」

「ああ、外国船打ち払い令というやつですね。」

日本のことについて、勉強をかさねてきているシーボルトが、そう、口をはさみました。

「野蛮きわまる命令だな。」

と、ストゥルレルが、苦々しげにいいました。

「しかし、こんなふうになったのは、あのフェートン号事件いらいなのでしょう?

あれは十五年くらいまえのことでしたか?

イギリス船のフェートン号が、オランダの国旗をかかげて、だまし討ちに出島をおそい、乱暴を働いたうえ、長崎の幕府の奉行所に、無理難題をふっかけたのは……。」

シーボルトのその問いに、船長もうなずきました。

「確かに、あの事件以前は、こんな扱いはしなかったようです。

もっと自由に港に出入り、できたそうですな。」

「それにしても、これは、ものものし過ぎるよ。」と、ストゥルレルは、いいはりました。

「なにしろ港を眼の前にしながら、やれ船名や船員名簿の確認だ、総督からの文書あらためだと大騒ぎのうえ、人質をまずよこせとか、ひと晩まてとか、これでもう三日めだよ。

我々が敵船ではない、正式なオランダ商船だということは、もう十分すぎるほど、わかっているはずだ。

それだのに、あのいかめしい陣構えとはねえ……。」

「でも、大佐。フェートン号事件では、だまし討ちにされた責任をとり、長崎奉行所の長官は切腹という日本のサムライだけがするやりかたで自殺したというじゃありませんか。

用心のうえに用心するのも、むりはないと思いますよ。」

「ほう、シーボルト君は、ずいぶん日本の肩をもつね。」

少し、腹をたてたような口ぶりで、ストゥルレルがいいました。

「なんにしても、早いところ、錨を下したいものだ。」

ヤコメッテイ船長が、いくらかやけっぱちな口調で、二人の言い争いに割って入りました。

そんな間にも、船は出島めざして、また少しすすんでいました。

いまではもう、出島の上に建ちならぶオランダ商館の屋根の上にひるがえっているオランダ国旗の色どりも、はっきりと眼に映るほどになっていたのでした。

長かったヘジュステルス号の航海も、ついに終わりをつげました。

夏の太陽も、ようやく西にかたむきはじめた時刻です。

真白い水しぶきをあげて錨が海になげこまれ、船は出島の岸近く、ゆっくりと波にゆられながら、静かにとまっています。

しかし、同時に、船上は火事場のような大騒ぎになりました。

まず、ヘジュステルス号からはなった九発の礼砲が、おだやかな湾内にとどろきわたりました。

と、驚いたことには今の今まで、岸辺にぎっしりと陣をしいていた警固(けいご)の兵たちの姿は、たちまち魔法のように消えうせ、色とりどりにひるがえっていた旗やのぼりも、紅白のまん幕も、見えなくなってしまいました。

出島の岸からは、何そうもの小さなはしけが、いっせいに漕ぎだして、ヘジュステルス号の船腹めがけて近よってきます。 |

|

船の上では、帆布をしっかりと巻きおさめ、櫂(かい)はすべて、まっすぐに立て並べられました。

船が、錨を下しているあいだはずっと、そうしておくよう、定められていたのです。

大砲もしっかりと砲口にせんをしてふさぎます。

つみこまれていた鉄砲、火薬、弾丸も、すべてそっくり陸あげされ、火薬庫にしまわなければなりません。

これも、いよいよ出港というときまで、いっさい手をつけてはならない決まりとなっていました。

それから乗客たちが船をおり、また出島のオランダ人たち用の荷物や、食べものがおろされます。

そのあと、長崎奉行所の役人と商館長とが立ち会いのうえで、船内をすみずみまで、あやしいものがないか、確かめてまわります。

そうした手つづきが、すっかり終わってから、ようやく積み荷が、次々とおろされるのです。

はしけで、それらの荷物を、オランダ屋敷の中の、いくむねもの倉庫の中に運びおえるには、何日もかかります。

そのあいた、そうした仕事すべてを、奉行所(ぶぎょうしょ)の役人たちが見張っているのでした。

シーボルトは、だれよりも早く、はしけに乗り移った一人でした。

はしけが、岸につくが早いか、シーボルトは、とびおりるようにして、出島の土をふみました。

胸は高鳴り、からだ全体、熱く、ほてっているような気分でした。

とうとうきたのだ!

何年も何年ものあいだ、心に描き続けてきた極東の謎の国日本、神秘の国日本の土の上に今、自分は二本の足で立っている!

シーボルトは心の中で、そう叫んでいました。このとき、シーボルトは二十七歳でした。

top

****************************************

|