|

****************************************

Index 1

2 3 4

年表

3 鳴滝塾(なるたきじゅく)と若者たち

1 オランダ屋敷の名医 top

|

枯草の野に、たちまち火が拡がってゆくように、一つの噂が長崎の町でささやかれはじめました。

「オランダ屋敷に、すばらしい医者がいるぞ。」

「このたび来日の、フォン・シーボルトという蘭館医師の医術は、神わざなそうな。」

長崎の町の人々の口から口へ、その噂は、またたくまに拡がりました。

長崎の町だけではありません。これまでも、この町には、蘭方を学ぼうとする人々が数多く集ってきています。

その人々の口を通して、やがて、その評判は日本国中へと、拡げられていきました。

もとはといえば、吉雄権之助や稲部市五郎たちが計画した、薬草採収に名をかりた、最初のシーボルト外出が、きっかけとなったのです。

この日、長崎近郊の野山にくりだしたシーボルトの一行は、その帰り道、権之助たちがもくろんだ通り、長崎の町内の、蘭医吉雄幸載の家に立ちよりました。

何事につけ、ものものしい規則づくめの、当時の日本です。

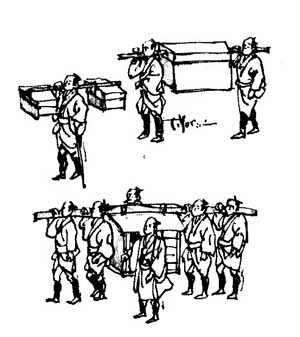

奉行所では、蘭館医師の薬草採取にあたり、通詞や目付などの役人、警護のともの者など、あわせて三十人以上もの行列を、シーボルトにつきそわせていました。

その一行が、町の中にくりこんでいったのです。人目をひかないはずはありません。

長崎の町の人々には、紅毛(こうもう)人の姿が、それほど、もの珍しいわけではありません。

しかし、普段自分たちの暮らしている町内にまで、一行が入りこんできたのには、さすがに驚きました。

吉雄幸載の屋敷のまわりは、黒山の人だかりという騒ぎになりました。

屋敷の中にも大勢の人がつめかけて、シーボルトを待っていました。

この人たちは、長崎で蘭方や蘭学を学んでいる書生たちです。

この人々は、シーボルトが、出島の中の自分の官舎で、小さな塾を開いていることは、すでに知っていました。

しかし、先にも書いたように、一般の日本人が出島に入ることは、かたく禁じられています。

よほど運のいい者だけが、通詞の弁当もちとかいった名目で、番人の目をごまかして入ることもできましたが、その数はかぎられています。

シーボルトの名声は通詞たちから十分きいていましたし、なんとかして、自分たちもこの先生に教えをうけたいと、だれもが考えていました。

そこへ、権之助たちの計画が伝えられたのです。

我も我もと、吉雄幸載の屋敷へおしかけて、シーボルトが、姿をあらわすのを待ちうけていたのでした。

若い書生たちばかりではありません。

中には、湊長安(みなとちょうあん)のように、すでに江戸では、蘭方医師として、よく名の知られた人物まで、まじっていました。

シーボルトのうわさをきいて、わざわざ海をわたって、長崎にまでやってきていたのです。

こうした人々が、かたずをのんで見まもる中で、シーボルトがやってみせた蘭方治療の術は、見事なものでした。

この日のために、吉雄幸載や楢林(ならばやし)兄弟は、あらかじめ、何人かの患者をえらんで集めておきました。

内科や眼科、それに腫物(はれもの)になやんでいる病人たちです。

書物や、日本人の蘭方医によって教えられてきたのでは、よくのみこめなかった事がらも、シーボルトが、眼の前で実地にやってみせる、診察の方法、メスや鋏(はさみ)などの使いかたを見ていると、たちどころにわかりました。

自分たちが、自己流にやっているのとちがって、シーボルトのやりかたは、きちんと順序だった方式にしたがって、手際よく、流れるように進められられてゆきます。

「なるほど」「こうすればいいのか」といった言葉か、感嘆の溜息とともに、見学している人々の間で、何度も何度も繰返えされたのでした。

そのうえ、シーボルトは、見学した人々からの質問にも、いちいち、ていねいに答えてやりました。

手術に使うますい薬について、その作りかたまで教えてやりましたし、もってきた最新の器具の扱い方も、実際に手をとって教えました。

ちっともえらぶったところのない、親切なその態度に、だれもが心をうたれました。

そして、初めて見る本物の西洋流の医術の水準の高さを、心に深くきざみつけたのでした。

ひとことでいえば、この日の、権之助たちの計画は大成功でした。

おりから日本の山や野は、美しく紅葉していました。

ものものしいお供つきとはいいながら、シーボルトは、自分の足で歩きまわり、初めて眼にする草木や昆虫を採集することができました。

一方、うわさにきくだけだった、オランダ屋敷の名医の医術に、親しくふれることのできた蘭学書生たちにも、また、シーボルトの手で病気をなおしてもらった病人たちにも、この日は大満足の、忘れられない一日だったのです。

そうして、「オランダ屋敷に名医がいる」という評判は、この日から、にわかに高まっていったのでした。

しかし、権之助たちの計画は、それで終わったわけではありませんでした。

それから何日もたたないある日のこと、吉雄権之助と稲部市五郎たちは、ある大物のもとをたずねました。

「すでに、お聞きおよびと存知ますが、シーボルト先生の病人治療のこと、大変な評判になっております。」

「うん。そのようですな。」と、相手はうなずきました。

この人の名は高島四郎太夫(しろうだゆう)といいます。

のちには、高島秋帆(しゅうはん)という名で知られています。

このとき、町年寄(まちとしより)という役についていました。

町年寄という役は、長崎の町の有力者の家からからえらばれ、江戸の幕府から任命されて、長崎の町をおさめる長崎奉行を助ける仕事をするのです。

高島家は、代々の町年寄で、鉄砲方という役目も勤めていました。

これは、鉄砲や大砲をあずかって長崎の警護をする仕事です。

そのため、高島秋帆は、のちには砲術の大家として有名になりました。

しかし、それはずっとあとのこと、このときはまだ、三十歳にならない若さでした。

しかし、四郎太夫は、元々進歩的な考えかたの持ちぬしでした。

日本は、鎖国などといって、サザエがふたをしめたように閉じこもっていてはいけない、西洋の進んだ学問や技術を、いそいで自分のものとしなければならない、と考えている人だったのです。

だからこそ、権之助たちは、この人に会いにきたのです。

「しかし、吉雄さん。あまり評判が高くなりすぎて、奉行所てもこまっていますよ。

なにしろ、出島の外で病人をみるなど、前代未聞(ぜんだいみもん)のことですからね。」

と、四郎太夫は、落ち着いた口調でいいました。

「前代未聞であろうとなかろうと、これは日本のためになることではありませんか。

シーボルト先生のような大学者が、出島に派遣されてきたのは、天のあたえた好機です。

しかも、先生は、日本にたいして大きな好意をもっている。

そのことは、ご存知でしょう。

先生の学識や医術を、わが国の蘭学者たちが学びとることが、できれば、日本の将来に、大変な良い影響が生まれるでしょう。」

権之助は力をこめて、そういいました。

「お奉行所の中にも、紅毛人にたいして疑ったり、警戒したりする方々がいることも承知しています。

しかし、シーボルト先生に関するかぎり、そういう方ではありません。

先生が日本のことを知りたがるのは、全く学問のためなのです。

ちょうど、我々が外国のことを知りたがるのと同じです。」

市五郎も、口ぞえしました。

二人は、四郎太夫にたいして、シーボルトに関するかぎり、出島から、もっと自由に出入りできるようにしてやりたい、そして、吉雄幸載や楢林兄弟の屋敷で、蘭学書生たちに、実地に蘭方を教えることができるよう、奉行所の許しをもらってほしい、とたのんでいたのです。

有力な四郎太夫を通してなら、奉行所も認めてくれるはずだ、と考えたからでした。

権之助たちの熱心な頼みに、四郎太夫も心を動かされました。

それに四郎太夫自身、役日がらシーボルトとは何度か会って、その人物についても、また学者としての偉さも、よく知っていたのです。

権之助たちの計画に、自分から手を貸してやろうと決心しました。

しかし二百年にもわたって、きめられてきた“しきたり”を変えようというのは、中々大変なことなのです。

奉行所の役人たちの中にも、かたくなな考えかたの持ちぬしが大勢いるのです。

四郎太夫は、粘り強く、ことを進められていきました。

その努力のおかげにちがいありません。

まもなくこれまで年に一度か二度しか認められなかった、蘭館医師の薬草採取のための外出が、シーボルトにかぎっては、願い出さえすれば、許されることになりました。

また出島の中につくった植物園に、シーボルトが野山で採集してきたものや、稲部市五郎たちの手を通して、長崎以外の国ぐにから送ってもらった植物を、植え育てることも許されました。

市五郎はこの点では、シーボルトの最もよい理解者だったといえるでしょう。

知人をたのんで諸国からタネや苗木を集めてくれましたし、さらに、植物ばかりか、動物を集めてくれることまで、シーボルトを助けてくれました。

その口ききでシーボルトは、腕のいい三人の猟師を、奉行所には内密に雇うことができたのです。

日本についてのシーボルトの万有学研究は、こうしてまず動物や植物の研究からはじめられたのでした。

その間にも、四郎太夫の努力は続けられていました。

年があらたまった、ある日のことです。

高島四郎太夫(たかしましろうだゆう)は、長崎奉行高橋越前守(えちぜんのかみ)に会うことができました。

そのときを利用して、四郎太夫は、シーボルトの件をもちだしました。

「かねてお願いしておりますシーボルトのことでございますが、その名声は、ますます高くなっております。

シーボルトに師事することを望んで、日本全国から蘭学書生たちが長崎に集ってくるというようなことで、この際おおやけに蘭学教授のこと、お許し願えませんでしょうか。」

「うわさはきいている。町医者の。屋敷で、病人を治療しているそうだな。」

「それだけではございません。

シーボルトが薬草採集に出かけますと、その道端にひと目みてもらいたいと、庶人(しょにん)どもが病人を連れて出むいていることもありますそうで……。」

「それで、シーボルトは?」

「はい。いちいち病状をみては、薬などもあたえているようでございます。それも、薬料もとらず……。」

「なるほど。それではますます、名医の評判は高まるわけだな。」

「蘭方書生たちには、治療の実地の見学が、なによりの勉強にもなることと思われますし、ぜひとも、日本の蘭方をよくするために、町方に、塾を開くことを、お許しいただきとう存知ます。」

「私にもよくわかっているのだよ、四郎太夫(しろうだゆう)。

前々から、許してやりたいと考えてきた。

ただ、これは大きなご定法(じょうほう)の変更だ。

だから今そのことで、江戸へうかがいをたてている。

もちろん、認めてもらうよう、手もうっている。」

高橋越前守は、にっこり笑いながら、四郎太夫にいいました。

四郎太夫は、思わず、奉行の顔を見つめました。

頑固に昔ながらの鎖国政策をとり続ける暮府の中にも、日本を取巻く当時の世界情勢について、よく理解している役人が、しだいにふえてきてはいたのです。

高橋越前守は、そういう役人の中の一人でした。

越前守は、以前、北海道の箱館奉行所に勤めていたとき、ロシアの軍艦にとらえられた高田屋嘉兵衛と、クナシリ島で幕府の役人につかまっていたロシアの軍人ゴローニンとを、交換する仕事をしたこともあり、長崎にくるまえは、松前奉行としてロシアとの外交の任務にあたってきた人です。

外交の仕事を通して、世界の動きを見つめることのできる役人だったのです。

「シーボルトという人物、中々の学者でもあるようだ。

蘭学書生たちが、学びとれるかぎりのものを学びとってくれるといいな。」と、越前守はいいました。

こうしてやがて奉行所から正式に許可がおりると、シーボルトは自由に出島を出て、吉雄幸載と楢林兄弟の屋敷にゆき、そこで病人を診療すること、また、門人たちを集めて蘭方と万有学について教えることができるようになりました。

もう長崎の町に春がくる頃のことでした。

たちまち、門人たちが集りはじめました。

湊長安(みなとちょうあん)は江戸からきた人でしたが、四国の阿波(徳島県)からは美馬順三(みまじゅんぞう)、高良斎(こうりょうさい)、伊予(愛媛県)からは二宮敬作(にのみやけいさく)、三河(愛知県)から平井海蔵、周防(山口県)から岡研介(おかけんかい)なとなど、このとき、最初に入門した者を取上げてみただけでわかるように、全国から集ってきた秀才たちでした。

シーボルトは、吉雄塾と楢林塾に、口を含めて、毎週かわるがわる出かけていきました。

その日には、シーボルトにみてもらおうと、長崎や近在の村々から、大勢の病人がやってきます。

あまりにその数が多くなったので、のちにはあらかじめ吉雄幸載や楢林兄弟が診察しておいて、病状のむずかしい者だけをシーボルトがみる、ということにしました。

もちろん、門弟たちは、シーボルトの診察を見学したり、手伝ったりするのです。

シーボルトは、患者の分けへだてをしませんでした。

身分とかお金とかにかかわりなく治療してやるのです。

貧しい者には、無料ということもありました。

そんなことも、ますます、名医の評判を高めました。

そして、その評判がひろまるにつれ、全国からシーボルトをしたって、蘭学書生たちが集ってくることになりました。 |

|

こんなふうにして数か月がすぎる頃になると、元々町医者である吉雄や楢林の屋敷では、手ぜまで不自由でしかたがない、というほどになってきました。

その一方で、シーボルトの名声をきいて、九州各地の大名たちの中から、一族の者の病気を治療してもらいたいという頼みもくるようになりました。

そういう身分の病人を、町医者の家にむかえることは、この時代にはできないことでした。

もちろん、出島の中に入れることもできません。

そこでまたもや、吉雄権之助たちは高島四郎太夫に相談をもちかけました。

そうして考えついたのは、どこか長崎の町の近くに通詞の名前をかりて一軒の大きな屋敷を買い、そこを塾につくりなおして、シーボルトに診療と講義をしてもらおうという案でした。

この計画は、さっそく実行に移されました。

奉行所の許可がおりると長崎の町の北にあたる鳴滝(なるたき)というところの屋敷を手に入れました。

それは長崎の町をとりまく山波の間で、町を見おろす小高いところにありました。

両側に木立ちのつづく、小さな谷川ぞいにのぼってゆくのです。その谷川が一か所、滝になって、すずしげな音をひびかせています。

それで、この川を鳴滝川、そのあたりを鳴滝とよんでいたのでした。

草深い人家もまばらな、どこといって取り立てていうまでもない土地でした。

しかしこの土地の名は、シーボルトの塾がひらかれたそのときから、日本の歴史に残るものとなりました。

その塾が鳴滝塾と名づけられたからです。

2 鳴滝塾の一日 top

|

早春の朝です。

空気はさすがに冷たいのてすが、軒深く射し込んでくる明るい日差しをあびていれば、寒いというほどではありません。

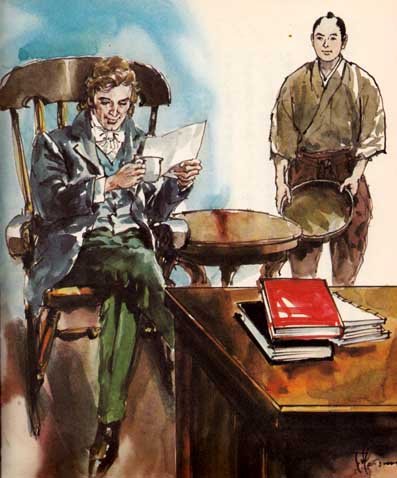

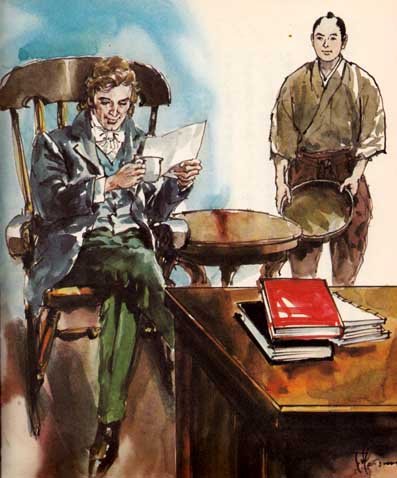

シーボルトは縁側近くにおいたがっしりとしたゆり椅子に、ゆったりと腰をおろして庭をながめていました。

十畳間ほどもあるでしょうか、板じきの部屋の中には、大きな長机と肘かけ椅子がすえられています。

机の上にはペン皿やインク壺などの文房具、それに拡大鏡やピンセットなどが、きちんとそろえておかれてあり、また隅のほうには革表紙に金文字をおした厚い書物が何冊か積み重ねられています。

部屋の一方の壁にはガラス扉をはめこんだ戸棚と、ぎっしりと本がつまった書棚が並んでいて、戸棚の中には、押葉の植物標本や、形もさまざまな鉱石標本などが並べられているのが見えます。

この部屋は、鳴滝塾の中にある、シーボルトの研究室なのでした。

少なくとも週に一度、鳴滝塾にシーボルトはやってくることにしていました。

たいていは朝早く出島の門を出て、長崎の町を通りぬけて鳴滝川沿いの山道をのぼってくるのです。

狭い出島の中に閉じ込められて暮らしているシーボルトには、この日は楽しい日です。急な坂道をのぼるのも、かえってこころよい運動になります。

もう外出のお供に役人たちがぞろぞろついてくるようなことはなく、今では二、三人の従者か門人たちを連れているだけの身軽さを、許されていました。

鳴滝塾の入り口の門をくぐると、シーボルトは、まず、この研究室に入ります。

表門からまっすぐ突きあたりのところに、その二階建ての建物はありました。

二階は八畳間の板じきで、シーボルトは、それを書斎に使っていました。

鳴滝塾の敷地はかなりひろく、この二階家を中心に、不規則に五棟(ごむね)ほどの建物が建ち並んでいました。

すべて日本風の建築ですが、いまシーボルトのいる二階家と、その左手の平家建ての大きな一棟とは、内部の床を板で張り、テーブルや椅子など洋家具をおき、ガラス障子を立てたりして、洋風にしつらえてありました。

その平家建てのほうは診療室や手術室、それに塾の学生たちが勉強をする教室になっています。

そのほかの建物は、宿舎、炊事場、倉などです。

そしてこれらの建物を取巻く邸内の庭には、すべてところ狭しとさまざまな草木が植えられていました。

屋敷のまわりは生垣でかこわれ、裏手はそのまま小高い山続きで、そのあたりは竹林が茂っています。

元々、鳴滝のこの付近は、梅の木の多いことで知られていたところでしたから、塾の庭のそこここにも、何本もの梅があり、ちょうどいまは紅や白の花ざかりで、よい香りが、そこらしゅうただよっています。

ウグイスが、その香りにさそわれてくるのでしょう。

遠く近く、しきりに鳴きかわしていました。

いつもは塾にくるなり研究室に入ったシーボルトは、その日一日の仕事の準備を整えるのに忙しいのです。

塾の通学生や診療をうける患者たちなどが、その間にぼつぼつと集ってくるのを待つのです。

しかし今朝、縁側近くのゆり椅子に、ゆったりと体をしずめたままでいるのは、いかにもこころよい早春の朝の空気と、梅の香りと、そしてウグイスの鳴く音をしばらくのあいだ楽しみたかったからでした。

そのとき、部屋の戸を軽くたたく音がして、

「先生、敬作です。コーヒーをお持ちしました。」という声がきこえました。

姿をあらわしたのは、筒そでの着物にカルサンという名のもんぺのようなはかまをはいた、二十歳くらいの若者です。

二宮敬作という名前でした。

鳴滝塾には、塾の中の寄宿舎に寝泊りしながら、勉強している塾生が何人かいましたが、敬作もその一人でした。

がっしりと骨太な体で、整ってはいないがどこか愛嬌のある顔だちでした。

手にはコーヒーカップをのせたお盆をもっています。

シーボルトに教わったとおり、西洋風にノックをして入ってきたのでした。

寄宿生たちは、当番で、塾でのシーボルトの世話をすることにきめていました。

今朝は敬作の番なのでしょう。

「おはようございます。」と、ていねいに挨拶しながら、敬作はシーボルトのそばの、小さな丸テーブルの上に、いい香りの湯気をあげているコーヒーをおきました。

「やあ、おはよう。」シーボルトはさっそく、カップを取上げながらいいました。

「いい朝だ。こんな朝は、格別コーヒーがおいしいな。」

「そうでしょうか。」敬作は白い歯を見せて、にっこりしました。

「あ、そうか。敬作はコーヒーを飲まないのだったな。」

「私には、どうも、コーヒーは苦いばかりで……、やっぱりお茶のほうがいいです。」

「ところが、私のほうは、その日本茶というのが苦手でね……。」 そういって、シーボルトも笑いました。 |

|

この、ぶこつで素朴そうな青年との間では、いつもそんな親しい会話が生まれます。

シーボルトは、二宮敬作を大好きだったのです。ヽ

二宮敬作は、伊予の国(愛媛県)宇和島藩の農家の生まれでした。

その点、塾生たちのほとんどが武家の出だったり、親代々医師の家筋だったりするのとはちがっていました。

体つきだけではなく、物腰まで、どこか土くさい匂いを感じさせるのは、そのせいでしょう。

農家の子でしたが幼いときから頭がよく、医者になろうとこころざして勉強をかさね、蘭方を習いに長崎にきていて、シーボルトの来日にめぐりあったのです。

最初にシーボルトのもとに入門した門人の中の一人でした。

初めて顔をあわせたときから、シーボルトは、この門人に好感をもちました。

そしてその後シーボルトが自由に植物採集に出かけることができるようになると、敬作もいつもその供にくわわるようになりましたが、その度にシーボルトの求めることを先回りするように、機転をきかせくるくると体を動かして熱心に助けてくれる、その態度や人柄を大変気に入りました。

そのうえ、鳴滝塾ができて、診察や手術の実習をはしめたとき、このぶこつな若者が、メスをもたせたら誰にも負けない、天才的な腕をもっていることに、シーボルトはいち早く気づいていたのです。

オランダ語の力や、学問のうえでは、美馬順三や岡研介、高良斎といった年上の門弟たちには、まだまだかないませんが、しかし、シーボルトは、若いこの弟子の将来に、大きな期待をもっていたのです。

それになによりも、敬作のありのままで飾りけのない話しぶりや、すがすがしい笑顔をシーボルトは愛していました。

「昨夜、弥七(やひち)が獲物を届けてきました。」

敬作が、部屋の隅においてある、大きな四角い火鉢の火に炭をつぎながら、いいました。

赤々とおこった火の上に、黒い大きな鉄びんがかかっていて、さかんに湯気をあげ、部屋の中を暖めています。

「やあ、弥七がきたのか? で、何かいいものをとってきたのかな?」

「見事なキジが一羽、入っています。ほかは大したものはありません。」

「ほう、キジをね。で、お礼はしてくれたね?」

「ええ、いつものように、お金を渡しておきました。」

弥七というのは、シーボルトが雇っている猟師の中で、一番腕のいい男です。

わなや鉄砲で動物をとっては、届けてくるのです。

「見事なキジだといったね。それでは、また剥製にするかな?」

「そうおっしゃると思いましたので、美馬さんとも相談して、午後から、みんなでやるよう手筈を整えておきました。」

「そうか、それでは午後の講義は早めに切りあげることにしよう。」

コーヒーを飲みおえたシーボルトは、そういいました。

弥七たちがいけどりにしてきた動物は、出島の植物園の脇につくった小屋で飼うのですが、死んでしまったものでとくに貴重なものは剥製(はくせい)の標本にして、オランダ船にのせバタビヤや本国へ送ります。

その剥製には、シーボルトの指導で門人たちがあたるのです。それが解剖の実習にもなるのでした。

「登与助(とよすけ)も呼んでおきました。もう朝から、仕事にかかっているようです。」と、敬作は続けました。

「やあ、それは手回しのいいことだ。登与助のスケッチはすばらしいからね。オランダでも喜ばれるよ。」

川原登与助というその絵師を、シーボルトは雇っていました。

動物だけでなく植物も、山や町などの風景までも、たのんで写生してもらうのです。

シーボルトのいうように、すばらしい腕前の絵描きでした。

しかし、実をいえば、どうしても西洋画の技術という点では、少し、ものたりないところもありました。

それで、シーボルトはすでに、バタビヤ総督のもとに、オランダから専門の画家を送ってくれるよう申し出ていたのでした。

でも今は登与助に、腕をふるってもらうよりほかはないのです。

剥製にするまえに、弥七の届けてきた動物の写生を、登与助(とのすけ)はさっそく始めているのでしょう。

「どうやら、みんながやっと来たようたね。」

別棟の教室のほうで、賑やかな人の声がしはじめたのに気づいて、シーボルトがいいました。

通学の塾生たちが集ってきたのです。

その多くは、長崎の町の民家や、通詞の家に下宿しているのでした。

敬作も、ちょっと耳をすませてから、うなずきました。

「そこで、今日の予定はどうなっているのかな?」と、シーボルトがたずねました。

「いつもどおりです。午前中の診療には、十五人ほど、患者が来ることになっています。

今日は手術はないようです。午後の講義のほうは、先週からのつづきで、ヨーロッパの地理について、となっています。」

「そうだった。それでは、昼になったら、あそこにある本を教場のほうへ持っていっておいてください。

それと、その大地図も……。」

シーボルトは、書棚のほうを指さしながら、敬作にいいました。

シーボルトが塾にくる日の時間割は、美馬順三たち、年かさで学問もよくできる人たちが中心になって、きめておくのです。

この人たちはまた、シーボルトのこない日、塾生たちが、オランダ語の医学その他の書物を読んだり、医療術の研究をしたりするのを、指導する役割をつとめます。

そういう勉強の間に、わからないところがあったりしますが、それをまとめておいて、シーボルトにたずねるのです。

シーボルトのくる日には、医学の実習として診察や手術が行われ、塾生たちはそれを見学したり、助手として手伝ったりしますが、そのための患者をえらぶ仕事は、普通、吉雄幸載や楢林兄弟と塾生たちが相談して、あらかじめやっておくのでした。

大きな手術も時々行われますが、手術後の患者の看護のやりかたも、鳴滝塾で学ぶことができます。

病人の食べ物をえらんでこしらえたり、薬草などから薬をつくったりすることも、この塾では実地に教えられました。

通学生たちも、時には、そのために塾に泊り込むことがありました。

塾生たちはさまざまです。まだ十代の、これから蘭方の勉強をはじめようという若者たちもいましたし、シーボルトよりずっと年上の、故郷では、立派に一人前の蘭方医として開業していた者もいました。

また中には鳴滝塾の名声をきいた日本各地の大名の元から、勉学のために派遣されてきた、おかかえ医師たちもいたのです。

豊かな者、貧しい者、それぞれにいましたが、一歩、塾の中に入ればすべてそうした区別はなくなり、誰もが一途にシーボルトを通してもたらされた、新しい西洋の学問と技術を、自分のものにしようと努力していたのでした。

日もかなり高くなったようです。ウグイスの声も遠く聞えてくるようになりました。

「さて、それ、では、そろそろ診療室のほうにゆくとしようか。」

シーボルトがそういって、ゆり椅子から立ちあがろうとしました。すると、二宮敬作が、

「先生、そのまえに、ちょっと、お耳を貸してくださいませんか。」と、いいました。

少し、堅い表情です。シトボルトは、何事かと敬作の顔を見あげました。

敬作は小さくおじぎしてからいいました。

「実は、いろいろとお世話にもなり、ご指導もいただいたのですが、この月かぎりで、私は塾を辞めさせていただきます。」

「なに、塾を辞める? どうして? なにか不満があるのかな?」

シーボルトは、びっくりして少し大きな声でききました。

敬作は、激しく首を横にふりました。

「不満などあるわけがありません。

とても楽しく勉強させていただいていますし、まだまだ学びたいことは山ほどあります。しかし……。」

「しかし、どうなのだ? はっきりと理由をいってごらん。」

「はい。実は………実は学資がつづかなくなりました。

私の家は農家ですし、仕送りを、これ以上頼むわけにゆきません。それで……。」

シーボルトは、ちょっと考えこんだあと、

「国へ帰らなくてはならないわけではないんだね?」と、訊ねました。

「そんなことはありません。ただ、用意してきたお金がつきたのです。」と、敬作はいいました。

「勉強は続けたいのだね?」

「それはもう、当然です。続けたいです。」 |

|

「じゃ、きまった。」と、すぐにシーボルトはいいました。

「君を、私の書生にする。私の仕事を、助手として手伝ってもらおう。

私が、その見返りとして君にお金を払うから、それを学資にあてればいいのだ。

そうすれば君は何の気がねもなしに、勉学を続けられるわけだよ。どうだね、この提案は?」

思いがけないシーボルトの言葉に、敬作はぐっと喉をつまらせたまま、返事ができずにいました。

「いいだろう? 私は君に勉学を続けてもらいたいのだ。

君には、すぐれた蘭方医になる素質がある。

それに、私は、私の仕事を理解し、助けてくれる協力者を必要としている。

君はこれまでそうだったし、これからもそうであるにちがいない。

だから、私は君に私の書生となってもらいたい。こういうことさ。

君さえ同意すれば、それでいいのだよ。」

シーボルトは、敬作の顔を見つめながら、そういいました。

敬作の眼に、大粒の涙がにじみ出てきました。

敬作は、ぎゅっと一度眼をつぶると、いいました。

「先生、ありがとうございます。ありがとうございます……。」

「よし、これできまったね。それじゃ、これから二人で力をあわせてやっていこう……。

さてと、それでは、いよいよ、今日の勉強の始りだ。みんな待っているだろう……。」

そういうとシーボルトは、勢いよく立ちあがり、ドアにむかって歩きだしました。

こうしてまた、鳴滝塾の一日が始りました。

3 門人たち top

夜です。鳴滝塾の中も、昼間の賑やかさにくらべて、さすがに静かでした。

塾生たちが勉強のために使う、とある部屋の中の四角いテーブルを囲んで、三人の若者が話しあっていました。

シーボルトが日本にきてから、もう三度めの冬をむかえようというころです。

南国とはいえ、そろそろ火鉢のぬくもりが恋しくなるような、ひえびえとした夜の気配が感じられます。

しかしさっきから熱心に話しあっている三人は、それにも気づかないように見えました。

「鯨(くじら)についてだよ、私がもらった問題は……。

日本近海でとれる鯨の種類とその特長、それに、日本で行われている捕鯨のやりかた、これを調べて論文にしなさい、と先生にいわれたときは、さすがに私もびっくりした。

ほかにも思いがけない出題をされた者がいるようだけれど……。」

こう話しているのは、高野長英です。

彼はこの年の夏、鳴滝塾に入門するため、江戸から長崎へやってきました。

生まれ育ったのは陸奥の国・水沢(いまの岩手県水沢市)で、蘭方勉学のため江戸に出たのは五年前です。

それで、その言葉には、かなりの東北なまりがありました。

しかし長英は、全くそんなことを気にしません。

最初から塾にいる先輩たちにたいして、思うことをずばずば言ってのけるのです。

「びっくりしているのは高野だけじゃないさ。

戸塚静海(とつかじょうかい)たちなんか、日本の塩の製造法について書きなさいといわれた、といって、頭をかかえていたよ。」

相手になって答えたのは、高良斎(こうりょうさい)です。

もう一人、テーブルを囲んでいた二宮敬作もうなずきました。

高野長英(たかのりょうえい)は敬作と同じ二十一歳ですが、良斎は五つ年上です。

塾生たちを指導する役についているだけあって、落ち着いた話しぶりです。

「それに、鯨については、シーボルト先生はとくに強い関心をもっておられるのだよ。

ヘジュステルス号にのって出島にこられる途中、日本近くにきて、鯨の数がひときわ多くなることに気づかれたそうだ。

西洋諸国では、近年捕鯨業が大変盛んになっているというから、これから日本近海はとくに注目されることになろう、と先生は以前にも話されていた。

動物の中では最大だからな、鯨は……。動物学者たるもの、強く心をひかれるのが、あたりまえさ。」

「岡さんが、シーボルト先生のおいいつけで、紀州(和歌山県)のほうでとれる鯨について報告を書かれたことがありましたね。」と、二宮敬作も、思いだしていいました。

「研介さんが書いた? そいつはかなわない。あの、くそまじめな優等生が書いたものにくらべられるのは閉口だな。」

高野長英が、つい大ぎな声をだしたので、きいた二人はふきだしました。

岡研介は高良斎と同年です。オランダ語にかけて、とくに会話力では塾一番と、誰もが認めていましたし、長英のいう通り、まじめ一方の学生で、それまで塾頭(じゅくとう)をしていた美馬順三(みまじゅんぞう)が、この夏コレラで急死したあと、今ではその役についていたのです。

「いや、岡のは短い報告だし、それに紀州地方にかぎられた内容だった。

おそらく先生としては、もっと日本全体に目をくばった、本格的な鯨についての論文がほしいと考えておられるのだよ。

高野になら、それができると期待されたのさ。」

「ますます、荷が重くなるな。こんなことなら、『ドクトル』論文など、申し出なければよかった。」

と、長英はぼやきました。

「しかし、高野のオランダ語は岡さんや良斎さんにならぶ力だという評判じゃないか。

それを先生も、お認めになったんだ。私なんか最初からの塾生のくせに、到底およばない。

うらやましい気さえするよ。」

敬作は正直な気持ちでいいました。実際、同年でありながら高野長英の蘭学の上での力は、塾にきてまだ半年にもならないのに、敬作よりもはるかにすぐれていたのです。

高野長英は、天才的な語学力をもっていました。

江戸に出たとき十六歳だったのですが、それから五年のあいだに、江戸の蘭学書生たちの中でも、ひときわ目だつ存在になっていました。

ただ、蘭学を深く勉強するには、なんといっても江戸では不十分です。オランダ人とじかにふれあう機会がほとんどないからです。

蘭学の本場は、やはり長崎でした。

しかも折りからシーボルトが鳴滝に塾を開いたのです。

その知らせに、江戸の蘭学者たちは色めきたちました。長英もその一人でした。

けれども、長英は貧しかったのです。

江戸での勉学の費用も、初めのうちは、もみ療治のアルバイトでまかなっていたようなありさまでした。

すぐにも長崎へゆきたいと思ったのですが、なかなか遊学の旅費もつくれませんでした。

しかし半年でもいい、シーボルトのもとで学びたいという気持ちから、苦心さんたん、借金をしたりして、ようやくこの夏になって鳴滝塾に姿をあらわしたのでした。

自分も貧しい書生だった敬作は、同じ身の上の長英に強い友情をもちました。

しかも、この友人のすぐれた学力を知ると、いっそう親しさはましました。長英もまた、敬作の誠実な人柄に心をひかれていました。

「敬作は『ドクトル』試験を申し出なかったのだろう?」

「ああ。私はまだまだ先生のそばにおいていただいて、勉強を続けたいからね。」

「実をいうと私も予定をかえて、先生が江戸へいかれたあとも、このまま長崎にいて、勉強を続けることにしようと決心したんだ。 初めは、先生の江戸参府について江戸へ帰るつもりだったのだけれどね。

しかし、ここへきてみるとまだまだ勉強し足りないことが山ほどあることがわかった。

学資も切れるし、つらいだろうが、なに頑張るさ。

そう決心してみると、あわてて『ドクトル』試験など、うけなくてもよかったんだ。」 |

|

「本当か。それはいい。高野がいてくれれば、先生も喜ばれる。ね、そうでしょう。良斎さん。」

「そうだとも。学資のことも、なあに、なんとかなるさ。

敬作のように、先生の助手にしていただくこともできるかもしれない。私たちからも、お願いしてみるよ。」

敬作と良斎とは、口をそろえて、そういいました。

ドクトル試験というのは、シーボルトが考えついたことでした。

鳴滝塾には前にも書いたように、日本全国からそれこそ、さまざまな蘭学生たちがきています。正式の学校ではありませんから、入学とか卒業とかの定めはありません。

何年間いなければ、というきまりもありません。ある程度のオランダ語の実力さえあれば、どんな人でも入門することができます。自分の都合で、何年間在学していてもいいのです。

ですから、塾を開いてからの二年たらずの間にも、塾生の顔ぶれはずいぶんと変りました。

美馬順二滿ように、おしまれながら死んでしまった人は別にして、たとえば歴史ずきたった出羽(山形県)の小関三英(おぜきさんえい)のような人物も、長英と入れ替わりのようにして、江戸へ戻っていきました。

この人は、もう四十歳に近かったのですが、若い書生たちと一緒に、机を並べて勉強したのでした。

そんなふうにして塾を去ってゆく人たちに、シーボルトは、彼らが自分の門人であったこと、そして、立派な蘭学者としての資格をもっているということを、証明してやる方法として、ドクトル試験というものを思いついたのです。

申し出た塾生たちのそれぞれに、シーボルトは日本の万有学研究に役立つような主題をあたえます。

塩の作りかたとか、鯨についてとか、また日本で着物をそめるのに使う染料についてとか、塾生たちの出身地方の地理の研究とか……。

問題をもらった塾生たちは、めいめい、オランダ語でその研究報告の論文をシーボルトのもとにさしだします。それにおうじて、シーボルトは、ドクトルという免許をあたえることにしたのでした。

高野長英(たかのちようえい)の言葉の中にあった、シーボルトの江戸参府(さんぷ)というのは、来年、一八二六年(文政九)春、シーボルトが、出島のオランダ商館長の使節団の一人として江戸にゆき、将軍にお目にかかったり、幕府の高官たちに挨拶することが決定されたことをいったのです。

このオランダ使節江戸参府のことは、二百年前から続けられてきました。西洋諸国の中でオランダだけが貿易を許されていることに、お礼を述べるためということで、初めは毎年でしたが、しばらく前からは五年に一度と定められていました。

シーボルトは蘭館医師という資格で、使節団にくわわることができるのです。

シーボルトは、この機会を待っていました。長崎以外の諸国を見聞することができますし、江戸で日本の学者だちと話し合うこともできます。その待ちに待った江戸参府が、いよいよ、来年春ときまったのです。

しかしこの旅行はずいぶん長く、シーボルトが長崎を留守にすることでもありました。

そればかりかシーボルトは、できれば幕府に願い出て、しばらく江戸滞在を許してもらおうと虫のいいことも考えていました。

このシーボルトの江戸参府(さんぶ)をくぎりとして、自分も長崎滞在をうちきって、故郷へ帰ろうと考える塾生たちも、数多く出ることになりました。

湊長安などもその一人です。高野長英もまた、そう考えていたのでした。

そして、こうした塾生たちのために、ドクトル試験が行われることとなったのです。

「それにしても、鯨の論文は仕上げた方がいいよ。これは、先生の研究に協力することになるのだから……。」

と、二宮敬作は長英にむかっていいました。

「そりゃあそうだ。敬作が港の魚市場にいって、エビやカニや、貝のことを調べているのと同じだな。」

「貝については、今度は、海だけじゃなくて、川や池にすんでいるのも調べるように、といいつかった……。」

「このあいだからは、クロノメートルなんかをもって、どこかへ出かけていったじゃないか。」

「ああ、あれは山の高さをはかりにいったのだ。島原の湯泉嶽まで出かけたんだ。」

「先生は、日本のことなら、何から何まで、すべて知りたいと考えておられるみたいだな。

そのため、俺たちは手助けに使われているわけだ。」

と、高野長英(たかのちようえい)がいうと、高良斎(こうりょうさい)が、その言葉をすぐに引き取って言いました。

「確かにそうだ。先生は、我々をご自分の万有学研究の助手として使っておられる。

しかしね、高野。私はそれをこう考えている。高野の来るずっと前だけれども、先生は、亡くなった美馬(みま)さんや岡研介(おかけんかい)や私などに、やっぱり問題を出

して論文をもとめられた。私が出されたのは七つの問いで、それが全部、日本人の健康についてのことだったよ。

日本の子供の病気はどんなものが多いか、オランダの医学書に出ていないようなものは何かとか、日本人の平均寿命は男女それぞれ何歳か、また、地方によってちがいがあるか、あるとすればどういう原因が考えられるか、といった問いだった。

それで、私は答えを書くのに、さんざん調査をしたり本を調べたり、苦労したのだけれど、その間にはたと思いあたった。

それは私も医者の道に入って何年にもなるけれど、こんなふうに考えてみることは、一度も教わらなかったということなんだ。

病人がいる。診察する。薬をやる。手術をする。そんなことは教わったさ。

けれど、病気がどういう理由から生まれるのか、日本人の生活とそれがどういう関係をもっているか、そんなふうなことを考えてみたことはなかった。

そして、そのとき思ったんだ。そうか、これが西洋流の医学というものの基本なんだ、そうしてそのことを、先生は私たちに自分で研究していく中で教えようとされているんだ、とね。

敬作の温泉嶽の測量だってそうだよ。

日本人はいいかげんに、およそ一万尺とか、何千尺だとか、そんなことですませている。

西洋流の地理学はそうじゃない。まず事実を正確に知ること、それを基本にすえている。

そういうことを、先生は、実地の調査を我々にやらせることで、教えようとされているのさ。

高野の鯨だって、先生が期待されているのは、まず、事実の正確な調査だと思うな。」

二宮敬作は、自分もまた普段、ぼんやりと感じていたことを、高良斎がこんなふうにはっきりといってくれたことに、すっかり感心しました。その通りだと、心の中で強くうなずきました。

高野長英も、しばらくだまって考えこんだあと、大きく溜息をつきながら、うなずきました。

それから、こういいました。

「良斎さんは、いいことを言うね。

そうだ、先生と我々とは師弟でもあるし、同時に西洋流の学問を協力して日本に植えつける仲間同志でもあるんだ。

よし、ドクトルの名前なんかに関係なく、私は鯨の論文を立派なものに書きあげてみせるぞ。」

「そうだよ、そうこなくっちや。」

と、ほかの二人は口ぐちにいいました。三人とも少し、のぼせたようないい気分でした。

「それはそうと、敬作の地理学調査のことで思いだしたんだが……。」

と、長英が言いたしました。

「日本の地理学研究も今ではかなり進んでいるよ。

七年前に亡くなられた例の伊能忠敬先生が、一生の仕事として完成された日本地図さ。

『日本沿海輿地全図』といったかな。あれは見事な出来ばえだそうだ。

西洋に出しても少しもひけをとらない、正確この上ないものだという評判だ。」

伊能忠敬は上総(いまの千葉県)の人で、元々は村の名主でしたが五十歳になってから、西洋流の天文学や数学、測量学を勉強し、七十三歳で亡くなるまで、日本各地をまわって測量し、全国の地図をつくりあげたのです。

長英はそのことをいったのです。

「伊能先生のことは私たちも知っている。シーボルト先生も、ぜひともその地図を見たいと望まれているのだ。

しかし幕府はそれを絶対に民間の者には見せないことにしているじゃないか。

学問のために、それがどんなに大きな損失になっているか、まるでわかっていないんだ。」

高良斎は、苦々しげにいいました。

「全く、幕府高官の中には、頭の堅いわからずやが、うじゃうじゃいるからな。

先生も、今度江戸にゆかれれば、それを嫌というほど思い知らされることになるだろうな。」

と、長英が答えました。

実際、幕府とかぎらず当時の日本にはまだまだ鎖国ということにこり固まった人々が多かったのです。 |

|

「異国船打ち払い令などという馬鹿げたことを、平気できめたりするんだからな。

一体、やみくもに、日本にやってくるすべての外国船を、ともかく追っぱらうなんてことができると思っているのかな。

ろくな大砲一つ持っていないくせに……。」

「やあ、いつもの高野の政治論議が始ったぞ。」

と、敬作が笑いながらいいました。同じ気のあった仲間の間とはいえ、おおやけになれば、役人にとがめられるようなことまで、高野長英は平気で口にするのです。

敬作はいつも心では長英のいう通りだと思っていましたが、少し心配もしていました。

「高野は江戸にいたのだから、情勢には明るいわけだ。先生が江戸にゆかれてから、少しでもその活動に役に立つようなことは、できるだけ先生にお話ししておいてくれるといいな。

いくらおえら方どもが、頭の堅い連中ぞろいだといっても、少しはもののわかる方々もいるだろう。

大名諸侯の中でも、薩摩の島津侯や中津の奥平侯、それに黒田侯なんか、かなり蘭学に理解をもっておられるというし……。」

高良斎がいいました。

「そう、それに幕府天文方(てんもんかた)の高橋先生なんかがいいな。

長崎通詞から江戸に転勤になっておられる人たちもいることだし……。」

「ともかく、先生は、今度の江戸参府には、大変な期待をもっておられる。

そのためわざわざ、このたびのオランダ船で助手として学者のビュルゲルさんや、絵描きのフィルレネーペまで呼び寄せられたのだから……。」

こんなふうにして、若い三人の話しあいは、夜のふけるのも知らず、熱をこめて続けられていったのでした。

4 江戸への旅 top

|

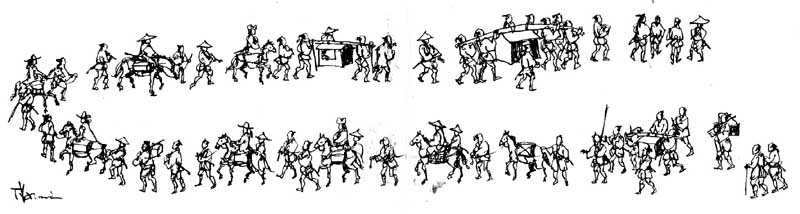

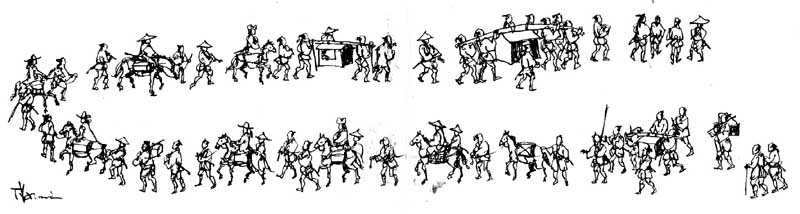

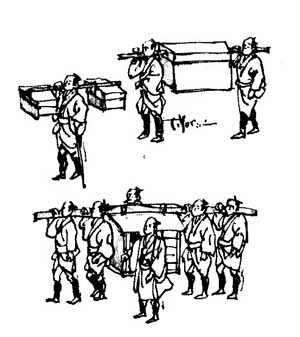

年が明けて江戸にむかうオランダ使節一行は二月十五日、いよいよ長崎を出発しました。

総数五十七人の大行列です。

最も、オランダ人はわずか三人。商館長デーストゥルレル、書記ビュルゲル、そして医師シーボルトです。

スーウルレルは、シーボルトと一緒に日本へやってきた、あの大佐です。

ビュルゲルは書記の役ではありますが、去年シーボルトが日本研究の助手として、派遣してくれることをバタビヤ総督府にたのんだ、二人のうちの一人です。

薬学の勉強をした人で、鉱石にもくわしい学者でした。

もう一人、送ってもらった画家のフィルレネーペも、ぜひ使節の中にくわえてくれるようシーボルトは運動したのですが、幕府は長年のしきたりの変更をみとめなかったのです。

そこでその代わりとしてシーボルトは、前から雇っていた日本人画家の川原登与助を連れてゆくことにしました。

また門人の中から、高良斎や二宮敬作などをえらんで、一行の中にくわえることを、認めてもらったのです。

高野長英は、結局、長崎に残ることにして、その中にはくわわりませんでした。

シーボルトにとってこの江戸行きは、何よりもまず長崎に閉じ込められていたのでは思うにまかせない、日本各地の調査と研究のためのものでした。

そのためにはビュルゲルだけでなく、自分の手足となって動いてくれる助手たちが必要だったのです。

鳴滝塾を辞めて一足先に江戸にむかった湊長安も、シーボルトを手伝いました。江戸に上る道中の先々で長安は、あらかじめ調査のための下準備を整えておいてくれるのです。

珍しいその土地の産物を集めたり、人と会う手筈をしておいたり、その他こまごまと気をくばってくれました。

オランダ使節の一行がこの時、持っていった荷物も大変なものでした。

江戸の将軍家への献上品をはじめとして、幕府の役人たちや諸大名への贈りもの、あるいは旅の途中で世話になる人々への、みやげの品などを忘れるわけにはゆきません。

それに、西洋流の暮らしをするのに欠くことのできない日用品も、数多く運んでいったのです。

シーボルトの場合は、そのほかに、旅先で会うことになるだろう日本の学者たちに、西洋の学問や技術を紹介するために、晴雨計や寒暖計、電気の器械、組み立て式の顕微鏡、薬品類、外科用の医療器具など、数々の品物を用意しました。小さなピアノまで、荷物の中に入っていました。

またとくにこの旅行を利用して、シーボルトは日本の地理のことを調べたいと思っていましたから、山の高さをはかる高度計や、土地の緯度・経度を知るのに必要な、セクスタント(六分儀)やクロノメートルなどの器具をもっていっていたのです。

そうした機械を使って測量したり、温度をはかったりする仕事は、主にビュルゲルと、そして二宮敬作の役目でした。

もちろん、シーボルトも高良斎も手伝いました。

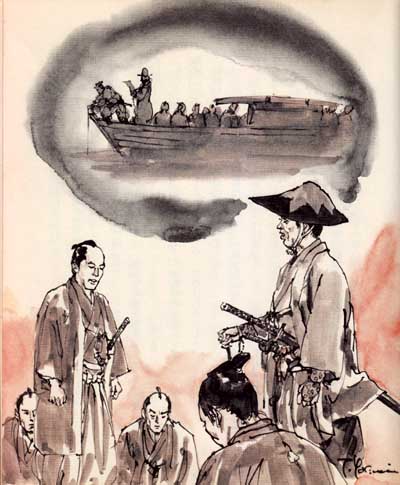

シーボルトとその助手たちがやっていることは、同行していた日本の役人たちに、疑いの気持ちをもたせました。

これまで江戸に上るオランダ使節たちで、そんな見知らぬ道具を使って毎日毎日、奇妙な仕事をしたためしはありません。

自分たちにはわからない、何かよくないことをやっているのではないかと、疑ったのです。

長崎を出発してからしばらくたったある日、とうとう役人がやってきて、たずねました。

「一体何をしているのですか? 見たところ、カピタン(商館長)の御一行から離れて、あなたがたはしきりにその機械を用いては、帳面にいろいろと書きつけておられるようだが……。」

日本の地理について調査をしているのだとは、もちろんいうわけにはゆきません。

なにしろ、日本の山や川や町などについての絵図面すら、異国人には教えてはならないのが幕府のきまりだったのですから。

「いや、これは、カピタンのいいつけでしてね。

きまった通りの日どりで、江戸への道中を進んでいるかどうか、毎日、天文を観測して、時計を正しく合わせる必要があるからです。

そのためこのクロノメートルや六分儀を使って、はかっているのです。」

と、シーボルトは答えました。

ノートには、調べたことはオランダ語で書きこんであります。

幸い、たずねた役人にはオランダ語がわかりませんでした。

なんとなくそれでも疑わしそうなそぶりは見せていましたが、ともかくそんな言い逃れによって、その場を切り抜けることができたのでした。

九州から本州へわたる下関海峡ではビュルゲルたちは、渡し船の一番前のところに乗りこんでコンパスと垂鉛(すいえん)というおもりを使って、海の深さをはかったり、水路の調査をしたりしました。

このときも役人たちは、同行している通詞にむかって、この者たちは何をしているのかとききました。

さすがに通詞は、シーボルトたちがしていることを知っていました。しかし、通詞たちはわからないふりをして、

「なに、異国人たちが物好きでやっていることでしょう。とくに取り立てて意味のあることでもないようですよ。」

と答えました。

西洋の文化に日頃接している通詞たちには、幕府の古くさい鎖国政策が、日本の学術の進歩をさまたげる役割しか果たしていないことが、よくわかっていました。ですからシーボルトたちの研究に蔭ながら協力してやりたいと考えていたのです。

こうしてシーボルトは、それまで外国には全く知られていなかった下関の町や京都など、道中立ちよった土地の経度や緯度を測量して知ることができました。

そのうえ、ビュルゲルと二宮敬作たちは、六分儀や気圧計を使って富士山や箱根山の高さをはかったりすることまで、やってのけたのでした。

動物や植物の採集も熱心に行いました。

シーボルトの名は全国に知れわたっていましたから、オランダ使節一行が立ちよるところには、どこでもといっていいほどに、その近辺の蘭方医や学者たちが集り、待ちうけていました。

こうした人々はシーボルトの教えをじかに聞き、また、その治療術を実際に見たいと望んでいたのです。 |

|

シーボルトには忙しい毎日でしたが、その代わりにこの人たちはシーボルトが収集したいにちがいない、植物、動物の標本や鉱物とか、そのほかの珍しい品物をもってきてくれてもいるのでした。

そうした手筈を整えてくれていたのが、湊長安だったのです。

鈴鹿山というのは、いまの滋賀県から三重県へと通じる東海道の難所の一つで、けわしい峠をこえるところですが、その途中、坂ノ下という宿場にさしかかったときのことです。

「先生、湊長安が珍しいものを用意しておいてくれました。」

と、高良斎がシーボルトに報告してきました。

|

長安は例によってここでも、この深い山地に生えている珍しい植物などを、いろいろと集めておいてくれたのですが、同時に一ぴきの奇妙な生き物をとらえておいたのです。

シーボルトの眼の前におかれたその生物は、大きなトカゲのような形をしていました。

頭が丸く大きくて長い尻尾をもち、異様なかんじではありますが、それでいてどこか愛嬌のある黒っぽい生物で、もぞもぞと動くのです。

もちろん、シーボルトには初めて見るものでした。

「良斎、この生き物は一体何だ? こんな奇妙なものは今まで見たこともない。」

シーボルトは、驚きの声をあげました。

「サンショウウオです。 日本にはこの種類のものは、ほかにも小さいのがいくつかいますが、これは中でも大きなオオサンショウウオという奴で、それも、これほど大きいのは珍しい。

かなり長く生きたのでないと、こんなにはなりませんし、めったに手には入りません。

かなりしぶとい生命力をもっている動物です。」

「じゃあ、よほど貴重なものなのだね。」

「もちろん、そうです。すばらしいものですよ。うんと山奥の澄んだ谷川の中にしかすんでいないのです。」

シーボルトは、そんな貴垂なものが手に入ったことに、大きな喜びを感じました。

「良斎、これは動物学上、大変な発見だよ。西洋では全く知られていなかった生物だ。できたらこれを生きたまま、むこうへ送ってやりたいものだ。ぜひとも、そうしたいな。」

と、シーボルトはいいました。

あとのことになりますが、オランダにサンショウウオを送りたいというシーボルトの希望は実現しました。

オランダのライデン博物館というところに日本から生きたままのオオサンショウウオが届られたのですが、そのとき三十センチくらいだったものが、十年ほどあとには八十センチ以上にも大きくなり、博物館の名物になったといわれています。

この時初めて、ヨーロッパの人たちに、この貴重な日本産の動物が紹介されたのでした。

こんなふうにして日をかさね、四月十一日もう桜の花も散った頃、オランダ使節の一行はようやく江戸にたどりつきました。

冬の長崎を出発してから五十五日目のことでした。

5 地図と紋服(もんぷく) top

江戸についてからもシーボルトの手元には、数々の品物が集りました。

高良斎や二宮敬作がシーボルトのいいつけで、いろいろと買いつけに走りまわったのは、いうまでもないことです。

その間にもこの門人たちは、江戸の緯度・経度をはかったり、またこの大都会の絵図面をつくったり、町の人々の生活の仕組みなどを、細かく調べて報告書を書いたりしました。

そうした資料もどんどんたまってゆきます。

しかし、そればかりではありません。

オランダ使節たちが江戸で泊るところは、日本橋にあった長崎屋という大きな宿屋にきめられていましたが、一行が荷をとく間もなく、シーボルトのもとには、おとずれる客が、ひきもきらないありさまとなりました。

蘭学に興味をもつ江戸の学者や医師、それに島津侯や奥平侯といった大名たち幕府の役人たちが、シーボルトがくるのを今や遅しと待ち構えていたのです。

そしてこうした人たちは、シーボルトに西洋の事情を話してもらうお礼として、それぞれに貴重な資料を、贈り物として持ちこんできてくれたのでした。

最も多くやってきたのは、江戸の蘭方医たちです。

その中には、幕府につかえる侍医の身分をもっている人たちもいます。

将軍やその家族の病気をみるのですが、この時代になると昔ながらの漢方医たちとならんで、蘭方をおさめた医師も侍医の役についていたのです。

これらの医師たちは有名なシーボルトから新しい西洋医学の知織や、また手術のやりかたを学び取り態度望んでいるのでした。

シーボルトは、長崎で門人たちに教えていた通りのことを、江戸でも実行してみせました。

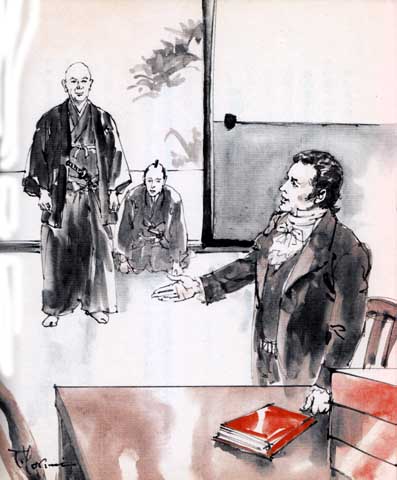

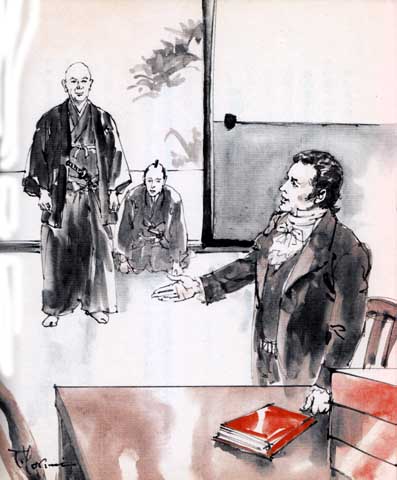

ある日のこと、長崎屋に土生玄碩(はぶげんせき)という名の医師がたずねてきました。

玄碩(げんせき)は、眼科医では当時日本を代表する名医という評判の人でした。

元々は漢方医でしたが、眼科の手術にすぐれ、オランダ流の医学か研究して、やがて将軍につかえる奥医師(おくいし)に任命され、侍医の中でも二番めに位の高い、法眼(ほうげん)という身分をもつまでになっていました。

その位の高い医師がシーボルトをたずねてきたのには、わけがありました。

眼科は元々シーボルトが医者として、最も得意としていたものです。数日まえ、シーボルトは日本の医師たちを前にして、豚の眼を使って眼の手術をして見せました。そのときシーボルトは、ある薬を使ったのです。

その薬を使うと瞳(ひとみ)が大きく開き、手術がやりやすくなるのでした。

そのことを知った土生玄碩は薬の名と作りかたを、ぜひ教えてほしいと使いの者をやったのですが、シーボルトがいい返事をしてくれないと聞いて、しきじきにやってきたのでした。

シーボルトはもちろん、土生玄碩が身分の高い幕府の侍医であることを知っていました。

それだけにこの人からなら、ほかの医師たちからは手に入れることのできないような、貴重な資料を得られるのではないかと考えました。

それでこういったのです。

「あの薬は、日本でもとれる植物から作ることができます。その作りかたを教えてあげてもいいのです。 |

|

しかしあなたがそれを欲しいように、私も日本の貴重な資料を手に入れたい。

それと交換ということでは、いかがですか?」

「あなたが望まれるのは何ですか?」

と、土生玄碩は問いかえしました。

「それは、あなたが幕府の侍医として拝領されている、徳川将軍家のアオイの紋の入った紋服です。

それをゆずっていただきたいのです。」

「アオイの紋服? それをどうなさるのですか?」

「私は日本についてのあらゆる資料を集めたい。しかし、日本を治める将軍家からの拝領品を外国人が手にすることは、普通ではできないことです。

もちろんおゆずりいただけば、宝物として大切に扱うことを約束します。」

シーボルトのこの申し出をきいて、土生玄碩(はぶ・げんせき)は困りました。

着物が惜しかったのではありません。

徳川家の家紋であるアオイの紋の入った品物を将軍から拝領するということは、江戸時代には大変な名誉でした。

どこの家でも家宝として、大切にしなければならない物だったのです。

それを他人に、まして外国人に渡したなどということが知れようものなら、わが身ばかりか、家族や親族まで、おとがめをこうむることになります。

玄碩はこのときは返事をしないで、そのまま屋敷に戻りました。

しかし医者として、どうしてもシーボルトの薬を手に入れたいという思いが、結局は玄碵の心をきめさせました。

そして拝領の紋服をもってもう一度、長崎屋に出かけていったのです。

シーボルトはこうして、日本人でもめったに手にすることのできない、貴重なアオイの紋服を手に入れることができたのです。

そしてその一方で、土生玄碩もまた、眼の手術のために必要な薬の処方(調合法)を知ることができました。

その薬は、ウマゴヤシという草からつくられるものでした。

同じようなことが、また別の日におこりました。元々江戸に出てきたシーボルトが本当に欲しがっていたものは、紋服などではありません。それは、医師たちからは手に入れることのできないものでした。

日本の地理の研究のために必要な、地図や調査報告などの資料、シーボルトが、最も望んでいたのはそれだったのです。

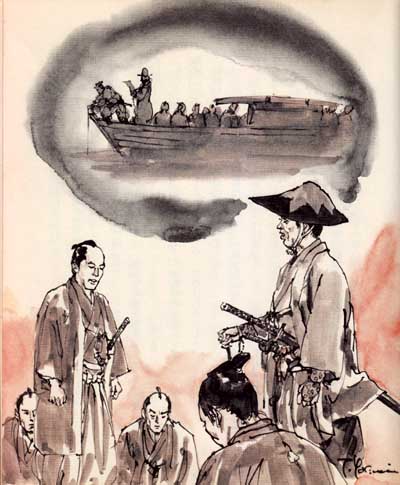

江戸についてから六日めのこと、シーボルトの前にまず最上徳内(もがみとくない)という名の老人が、姿をあらわしました。

徳内はこのとき七十三歳になっていましたが、まだまだ元気で、記憶も確かでした。幕府のごく低い身分の役についていたのですが、若いときから、日本の北、当時蝦夷地(えぞち)とよばれていた北海道や千島列島の南部一帯に足を踏み入れて、繰返し調査旅行をしてきた人物でした。

このあたりに住んでいたアイヌ人や、またこの頃から、しきりに姿をあらわし始めていたロシア人ともじかに接して、その言葉や生活ぶりなどをくわしく調べ理解することができました。

とくに二十五年ほど前からは樺太にまで足をのばし、間宮林蔵とともにその地理を調べてきたりした人です。

シベリアから進出してきていたロシアは、この当時、日本にたいしてしきりに通商をせまっていました。

幕府は鎖国政策を理由にそのたびにこれを断り続けてはいましたが、ヨーロッパ諸国でただ一つ通商を許されていたオランダにとって、それは、大変気にかかることなのでした。

オランダ商館員であるシーボルトには、まだ地図さえよく知られていない日本の北の地方のことが、とりわけ知りたいことだったのです。

最上徳内は、たちまちシーボルトの最もよい協力者の一人となってくれました。

見かけはあまり立派とはいえないこの老人は、自分の知っているかぎりのことを、シーボルトの問いにおうじて教えるために、毎日のように長崎屋をたずねてきてくれました。

老人にとっては、シーボルトのようなすぐれた学者の手によって、自分の一生をかけてやってきた仕事が世界に知られるようになることが、大きな心のなぐさめであったのでしょう。

シベリアと樺太とのあいだが狭い海峡となっていること、樺太の冬の生活がどんなに厳しいものであるかということ、アイヌ人がどんな言葉を話し、どんな風習をもっているかということなど、すっかり教えてくれたのです。

そしてついには自分のつくった蝦夷(えぞ)や樺太(からふと)地方の地図までも、シーボルトにあたえてくれさえしました。

日本の領土の地図を外国人に見せることすら、この時代にはきびしく禁じられて

いたのです。シーボルトは今後二十五年以内には、これを発表しないという堅い約束をしたうえで、徳内の地図を荷物の奥深くしまいこみました。

こうして、シーボルトの望みの一部は、最上徳内によってかなえられたのですが、それでシーボルトが満足していたわけではありません。

なんといっても、その地図は日本の北方領土のごく一部にかぎられていました。

日本全体の地図とつなぎ合わせて見なければ、正確な知識をえることはできません。

日本全体の地図、それこそ鳴滝塾で高野長英が高良斎、二宮敬作との話の中でもちだしていた、伊能忠敬が二十年という歳月をついやして作りあげたという、あの「日本沿海輿地図」のことです。

幕府が堅く外へ知らせることを禁じているその地図を、どうすれば眼にすることができるのでしょうか。

シーボルトの思いは繰返し、そこにかえってゆきました。

問題をとくかぎをもたらしてくれたのは、吉雄忠次郎という名の一人の通詞でした。

吉雄というその姓からもわかるように、この人は元々長崎の吉雄権之助だちと縁つづきの人です。

やはり蘭学にすぐれていたため、数年前から江戸によびだされ、幕府の天文方に勤めていました。

長崎の通詞たちとは、たえず連絡しあっていましたから、シーボルトのことは、十分に承知していました。

このすぐれた学者の、江戸での仕事を助けてあげようと、吉雄は前々から心にきめていたのです。

ある日のこと、吉雄忠次郎は、その上役である高橋作左衛門景保(かげやす)という人を長崎屋へ案内してきました。

幕府の天文方兼書物奉行という役についていたこの人物こそ、やはり高野長英が口にしていた、あの「天文方の高橋先生」なのでした。

作左衛門(さくざえもん)は父の高橋至時(よしとき)以来い、二代にわたって天文・暦学および地理の測量、地図製作などのことを扱う天文方を勤めてきた人です。

こうした仕事には、すでに西洋科学の方法が取入れられていましたから、当然すぐれた洋学者でなくてはこの役はつとまりません。

作左衛門は、この年、四十二歳、まさにそれにふさわしい語学の天才でした。

ロシア語や中国語にも通じ、もちろんオランダ語も読み書きできました。

この時代の蘭学者たちは、よく自分にオランダ風の名前をつけたりしたのですが、作左衛門はグロピウスと名乗っていたくらいでした。そんな人物でしたから、その下には数多くの学者たちが集って、西洋の新しい知識を吸収するための仕事をかさねていました。

また、作左衛門は、当時の日本をとりまく世界情勢に強い関心をもち、とくに日本の海防について、幕府にいろいろと進言したりもしていました。地図作製の仕事にも、その面から力を入れていたのでした。

作左衛門がシーボルトをたずねてきたのには、江戸までも名声が聞えているこの大学者から、西洋の事情をじかにきいてみまいという希望があったのです。

シーボルトのほうでもまた、この学識豊かな幕府の高官との会見には、格別の心くばりをしました。

天文方こそ日本の地理を扱う役所であると知っているだけに、なおさら熱をこめて自分のもってきた器具や資料を見せたりしたのです。

高橋作左衛門との会見は、その日一日だけで終わりにはなりませんでした。

通訳にあたった吉雄忠次郎が、シーボルトの資料の中にクルーゼンシュテルンという、当時世界随一といわれたロシアの大地理学者のあらわした「世界一周記」という書物や、オランダ領東インド地方の地図などがあることを伝えたからです。

作左衛門はそのことをきくと、いっそう熱心に長崎屋に足を運ぶようになり、ぜひそれを見せてもらいたい、できればゆずってほしいとシーボルトに申し入れたのでした。

何度めかの会見のときです。

長崎屋の一室で、小さなテーブルをはさんで、ひどく緊張した顔つきで自分を見つめている、高橋作左衛門にむかって、シーボルトはいいました。

「ではグロピウス殿は、どんなことをしてもこの書物と地図をゆずってほしいといわれるのですね。」

正確に両方の意志を通じあわせるために、吉雄忠次郎が二人の言葉を通訳します。テーブルの上には、大判の本が何冊もつまれています。

それを見つめながら、作左衛門が答えました。

「その通りです。私は、なんとしてもこれを手に入れたい。

この本の著者が、当代一の大旅行家、地理学者であること、またわが日本国の位置する西太平洋地域の現状について、この書物がとりわけくわしい報告をのせていること、それはかねがね、よく承知しています。

しかしご存知のような事情で、我々にはこれを手にすることは、きわめてむずかしいのです。だからどうしてもおゆずり願いたい。」

「しかし私にとっても、日本研究の上でこれは必要なものです。」

「先生にも貴重なご本であることはわかっています。

だがそれを手に入れる機会という点では、先生は日本人である我々よりも、はるかに恵まれておいでです。」

「時間はかかるかもしれないが、その手筈ができなくはないでしょう。」

「おわかりいただきたいのですが、私はいますぐに、これがほしいのです。

私個人のために、というのではありません。

いま日本にせまってきている情勢を考えると、わが国が世界でどんな位置におかれているか、少しでも早く知りたいのです。 いたずらに時を重ねることは、許されないのです。

とくに、日本北方にはロシアが進出してこようとしています。

この本はその地域について書かれた最高の資料であるときいています。

大げさかもしれませんが、日本国の将来のために、ぜひともこれをいただきたい。

そうして私たちの調査と研究に役立たせたいのです。」

作左衛門の熱をこめた言葉をきいて、シーボルトはだまって考えこみました。

吉雄忠次郎も、大きな期待と不安をこめて、その表情を見つめ続けました。

しばらくしたあと、シーボルトが口を開きました。

「グロピウス殿のいわれることは、よくわかりました。

天文方に集る洋学者のあなた方が、日本政府の頑固な、としか私には思えませんが、保守的な政策の中で苦しい努力を続けておられることは、私も十分知っています。

その援助のためということであれば、これはお断りすることはできません。

よろしい、『世界一周記』と地図は、おゆずりしましょう。」

たちまち、作左衛門の顔に、よろこびの色がうかびました。

けれども椅子から立ち上ってお礼をいおうとする作左衛門を押しとどめるように、シーボルトは、言葉をつぎました。

「しかし先にもいった通り、この品々は私にとっても貴重なものなのです。私の学問にはこれを手ばなすことは大きな損失を生むことになります。

そこで、その損失をおぎなうだけのものを、あなたのほうからもいただきたいのです。

いいえ、お金ではありません。私の日本研究にどうしても必要で、しかもあなたのお手元にあるものです。」

「それは何でしょうか。」と作左衛門は問いかえしました。

「日本の地図です。それと最上徳内や間宮林蔵どのたちが、蝦夷・樺太などを調査してまとめられた報告書です。

日本の地理学については、西洋ではまだほとんど知られていません。

ところが、先頃からあなたの指導で、伊能忠敬殿のたちが立派な日本地図を完成されたときいています。

私はぜひともそれを手に入れたい。これは世界の学問の進歩のためです。」 |

|

この言葉をきいたとたん、作左衛門の表情は凍りついたようになりました。

通詞の吉雄忠次郎も、自分の顔からたちまち血の気がひいていくような気がしました。

外国人に日本の地図を渡して国法にそむくこと、それはすでに最上徳内がやったことです。

しかし高橋作左衛門の場合、かりにもこの人は、幕府の身分ある役人です。

日本地図を厳重に保管していなければならない役所の長官なのです。

長官みずから国法をおかしたことがわかれば、作左衛門は当然死を命じられるでしょう。

これが、シーボルトのもちだした交換条件なのでした。

シーボルトが、事の重大さを百も承知の上であることは、その真剣な顔つきを見るだけでわかります。

それだけに、これはほかに逃げ道のない、ぎりぎりの交渉なのでした。

作左衛門にもさすがに、その日すぐに答えを出すことができませんでした。

よく考えてみるということで、この日は重い足どりで引揚げていきました。

しかしその二日後、ふたたび長崎屋をおとずれた作左衛門の手には、布でぐるぐるにつつまれた何枚もの日本地図がかかえられていたのです。こうして作左衛門が命をかけた交渉がまとまったのでした。

こまごまとした約束が、とりきめられました。

元々シーボルトは、幕府につかえる蘭方医や有力な大名たちの力をかりて、江戸滞在期間の延長を願い出ていたのですが、それは認められず、まもなく長崎へもどらなければなりません。

わずかにのこされた期間では、作左衛門のほうでも、数多くのページに書かれた地図を写しかえることは、不可能です。

それで、できあがったものだけをシーボルトに渡し、残った分は、あとで長崎へ送ってもらうことにしました。

シーボルトにも作左衛門の誠実な人柄は十分にわかっていましたから、その約束を信じて、こころよくクルーゼンシュテルンの著書やそのほかの地図などを、作左衛門の手に渡したのでした。

こんなふうにして、シーボルトの江戸参府は、大きな収穫をあげて終わることになりました。

希望していた滞在の延長は許されませんでしたが、目的としていたことのほとんどは、成しとげることができたのです。

日本やその北方領土の地図をはじめ、アオイの紋服など、手に入れた数多くの貴重な資料で、帰りの荷物はきたときの何倍にもふくれ上っていました。

しかも、それだけではありません。高橋作左衛門を筆頭に、当時江戸にいた日本の最もすぐれた蘭学者たちとの間に、シーボルトは心からの熱い友情と信頼関係をむすぶ。ことができたのです。

それは今後のシーボルトの日本研究に、大いに役立つものとなるはずです。

もちろんオランダ使節の本来の仕事、将軍や幕府の高官たちにお目通りをして、引続き両国の通商が円満に行われるよう願い出ることも、無事に終わりました。

そして、五月十八日、三十七日間におよんだ江戸滞在をおえて、オランダ使節の一行は長崎出島へむけて、江戸を立つこととなったのでした。

高良斎、二宮敬作たち、忠実な弟子をつれた蘭館医師シーボルトの姿も、もちろんその中にあったのです。 |

|

top

****************************************

|