|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章

一章 アイヌ文化

1 アイヌ文化の成立 top

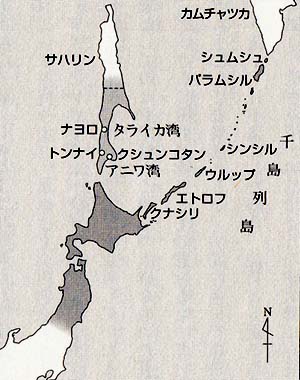

現在では北海道を主たる生活圏とするアイヌ民族であるが、前近代には居住範囲は広く、北海道を中心に、北はサハリン(樺太)および千島(ちしま)列島全体、南は北東北におよんでいた。

このため、サハリン・アイヌ、千島アイヌ、北海道本島のアイヌの人びとは言語だけでなく生活慣習なども生活した地域の環境などによって差異を生じ、多様な文化内容をもって展開した。

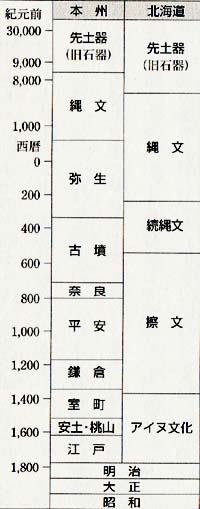

北海道と本州の時代区分をみてみよう(右表参照)。

本州と北海道の文化は縄文(じょうもん)文化は共有するが、それ以降の展開に明確な差異があらわれる。

本州以南では縄文文化は金属器と稲作農耕の伝播(でんぱん)によって終り、弥生(やよい)文化が開始され各地に首長(しゅちょう)層があらわれた。

北海道には鉄器は伝わったが、稲作は行われず、また首長層も出現しなかった。この段階を続縄文(ぞくじょうもん)文化と呼ぶ。

縄文文化と同様に狩猟(しゅりょう)・採集が主で、とくに河川でのサケ・マス漁の比重が大きい。

擦文(さつもん)文化は、これについでオホーツク文化

*

といわれる北方の文化の影響を受けながらあらわれ、本州の文化がより一層北海道におよび、交易で鉄器を手にいれることが広く行われ、石器(せっき)はほとんど使われなくなり、土器(どき)からは縄文文化以来の伝統であった縄目文様が消え、擦文土器

* (さつもんどき)が使用されるようになった。

* オホーツク文化 オホーツク文化は、ほぼ擦文文化に並行しながら、道北・道東のオホーツク沿岸に海獣の狩猟・漁労を主生業として展開した、豚・犬などを飼育し、クルミ・大麦・粟(あわ)・キビなどの種子が遺跡から発見されている。

ウリチ、ニブヒ、サハリン、アイヌなどの諸氏族との関連が指摘される。

* 擦文土器 土器の整形の際に「ハケ目」「擦疸(さつこん)」)がつけられる土器。この土器を使用した文化を擦文文化といい、続縄文文化を母体に、東北北半の古墳(こふん)時代末期の土師器(はじき)の文化と、大陸の文化の影響を受け、狩猟・漁労・採集・雑穀・農耕を生業とする。 |

擦文土器(岐阜第二遺跡出土)

東京大学常呂実習施設蔵

|

|

本州と北海道の時代区分

(白老民俗文化伝承保存財団「アイヌ文化の基礎知識」より一部改変)

|

また住居もそれまでの炉(ろ)にかわってカマドをもつようになり、大規模集落の出現をみるようになった。

本州以南との交易の活発化は、交易品目の増加となり、土器すら鉄の鍋や漆器(しっき)にかわって使用されなくなっていった。

アイヌ文化は十五世紀ごろに、この擦文文化と呼ばれる北海道独自の文化展開に続きあらわれる。

アイヌという言葉は、アイヌ語で「神」に対する「人間」を意味している。

したがって本来的には「人間一般」を意味していたと考えられる。

それは、単なる動物としてのヒトではなく相応の人格をもった存在であり、加えて、女に対する「男」、さらに男の尊称としての意味ももっている。

アイヌに対置される神は、カムイとして表現されるが、

①霊的存在で森羅万象(しんらばんしょう)に神性が求められ、

②人間より強く、日本語にした場合、“魔”とも訳されるなど悪さもする両義的な存在であり、

③ギリシア神話のような絶対神は存在しないが、

④神格の高い神としてコタン・コロ・カムイ(村を・領する・神)→シマフクロウ、アペ・フチ・カムイ(火の・婆・神)→囲炉裏(いろり)の神、キムン・カムイ(山の・神)→熊、レプン・カムイ(海の・神)→シャチなどが存在する。

人間の住む世界はアイヌ・モシリであり、神々の住む世界はカムイ・モシリである。

神々は、神の世界では人間と同じ姿をし、人間と同じ生活をしている。

ときどき神はカムイ・モシリからアイヌ・モシリに遊びにくるが、そのときはじめて熊の神なら熊の扮装をする。 |

前近代のアイヌ語を用いた人びとの分布

(白老民俗文化伝承保存財団「アイヌ文化の基礎知識」に加筆)本州はアイヌ語地名の存在による。

|

|

熊送りの図(秦棆麿『蝦夷島奇観』熊祭部)

東京国立博物館蔵

|

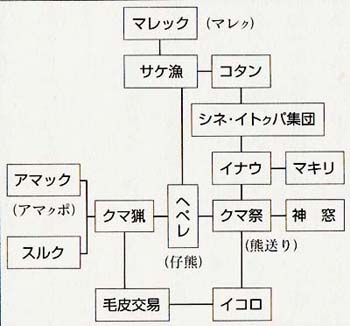

クマ祭文化複合体-アイヌ文化モデル図

(渡辺仁「アイヌ文化の成立――民族・歴史・考古諸学の合流点」『考古学雑誌』58/3より一部改変)

|

神がカムイ・モシリに帰るとき、たとえば熊の神ならばその扮装はアイヌの手を借りて脱がなければならない。

脱がせた扮装(毛皮・肉)は、熊胆(くまのい)とともにアイヌへのお土産(みやげ)となる。

カムイ・モシリに帰った神はアイヌに丁重にまつられることにより神格が上がり、アイヌはその神から狩猟をはじめさまざまな庇護を受けることで、神と人の共存関係が成立する。

この送り儀礼をイオマンテと呼び、“イ” それ=神、“オマンテ” 行かせる=送る、という語義をもっている。

きわめて高度に発達した文化事象で、和人にたびたび禁圧されたが現在まで連綿として続けられてきた伝統儀礼であり、アイヌの宗教的・精神的文化の中心に位置する。

熊についてのこの種の儀礼は、スカンジナビア半島北部のサーメから北米のイヌイットまでの諸民族に広く分布する。

この環北極諸民族に伝わる熊送り儀礼は二つの型に分けられる。

大半の民族の送り儀礼は、山で捕った熊をその場で解体して送るものである。

これに対して、アイヌのイオマンテのほか、ニヴヒ・ウイルタ・ウリチ・オロチなど間宮(まみや)海峡を挟む諸民族の儀礼では、山猟で捕えた仔熊を飼育して送る。

単なる狩りと違い、親子連れの熊を対象とし小熊の捕獲を行うため、高い狩猟技術が必要とされる。

そのもっとも高度化した儀礼が、アイヌのイオマンテである。

2 アイヌ文化の構造 top

日本史上の近世に相当する時代のアイヌ文化は、擦文(さつもん)文化を土台としながら、北方のオホーツク文化に影響を受けて、物質的・精神的な十三、四世紀のアイヌ民族の形成によって生まれ、本州の和人社会での中世日本国家の成立と十四、五世紀以後の和人の「夷島(えぞがしま)」への直接的な侵入を前提として成立する。

その移行過程については「クマ祭文化複合体」として把握する見解が示される。

「神窓(しんそう)」はアイヌのチセ(家)の人間の出入り口と反対側にある窓状の開口であり、熊のカムイを迎え入れ、送り出すための神聖な窓である。

ヘペレは仔熊のことで、冬籠りの穴のなかで仔熊を捕え、家に持ち帰って大切に育てる。

飼育はおもに女性が担当し、成長するとセツ(おり)に移し、神からあずかったものとして大切に育てた。

したがって、熊の仔の飼育が盛んなことは、一方で熊送りが盛んなこと、他方で熊猟が盛んなことを意味する。

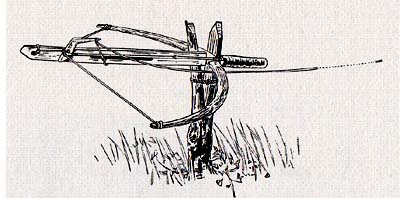

この熊猟を可能にした技術的要因にはアマクポ(仕掛弓)とスルク(矢毒)の使用があり、経済的要因である周辺の異民族、とくに和人との交易とあいまって、北方狩猟民族のなかでも最高とされる熊猟の発展をもたらした。

内陸部のアイヌにとって熊や鹿は肉が食糧、皮が衣類・寝具として消費されだのにとどまらず、和人との交易発展とともに交換物資としての位置付けが強まった。 |

仕掛弓

アイヌ文化保存対策協議会編『アイヌ民族誌』第一法規出版蔵

|

その代償として小刀(マキリ)・太刀(タンネプイコロ)・腰刀(イコロ)・蝦夷太刀(エムシ)などの刀剣類・金属製品、行器(ほかい=シントコ)・椀(イタンキ)などの漆器が和人社会からもたらされた。

太刀以下の金属製品と漆器類は宝物(イコロ)として財産視され、償い物として他集団との紛争解決に用いられたのみならず、熊送り儀礼に不可欠の用具であり、所有者の権威と富の象徴ともなった。

こうした社会のなかで象徴化した産物の入手のために、交易を支える交易品の獲得――狩猟・漁労への生業の傾斜が進行した。

アイヌ文化期の社会の基礎単位は、コタン(血縁を中心とした成員によって構成された共同体)で、基本的なあり方はおおむね川筋や海岸に営まれていた(自然コタン)。

しかし場所請負制(ばしょうけおいせい)が確立する十八世紀以降は場所の労働力の供給地としての役割をもたされるようになり、血縁とは関わりなく、和人の意向で場所の中心地である運上屋元(うんじょうやもと)に強制的に集められるようになる(強制コタン)。

熊送り儀礼を行うのは、本来的にはコタン(集落)や首長によって形成される集団より上位に位置する父系の血縁集団であるシネ・イトクパ集団である。儀礼行為に付随するイナウ(木幣)には父系の系統を示す柤印エカシ・イトクパがきざまれている。

そして、そこからやがて儀礼の主体は地縁的な集団へと移行する。

それはコタンの大規模化と軌を一にしている。

こうした集団による定期的な団体儀礼にはコタンの定住という条件が必要であるが、それはサケを主とする河川漁によって実現された。

鉄製のマレク(突き鉤(かぎ))の使用がサケ・マスの安定的捕獲を保障し、それはさらにコタンの定住性をも保障し、それを基盤として熊送り儀礼が成立した。

つまり、定住性集落という社会基盤(まったくそこを動かないということではなく、生産を行う季節と冬の季節などでは移動を行うのがふつうである)のうえに、仔熊飼育型熊送りという宗教的側面と金属製品を主とした和産物への依存という経済的側面が生産を媒介にして結合することによって、近世のアイヌ文化と社会は成立する。 |

マレクによるサケ漁 北海道開拓記念館蔵

|

本州アイヌの場合はどうであったのか。

弘前藩(ひろさきはん)の「国日記」

* 寛文二(一六六二)年三月二日条には「狄(えぞ)」が御目見(おめみえ)のときに「熊ノ子」を献上したという記事がみられる。

* 「国日記」 弘前藩藩庁日記のうち国許(くにもと)で記されたものを「国日記」と袮する。弘前市立図書館蔵。

これは、津軽(つがる)アイヌによる献上記録の最初である。この「熊ノ子」の献上は、和人の論理ではなく、アイヌの人びとの価値観念によっていると考えることができる。

本州アイヌは、この時点で仔熊飼育を行っていたことがわかる。

一七一七(亨保二)年、奥羽(おうう)・松前(まつまえ)を幕府巡見使

* (じゅんけんし)が訪れている。

* 幕府巡見使 巡見使としての記録が『松前蝦夷記』である。

その一人高城(たかぎ)孫四郎は「奥羽出羽(でわ)松前巡見覚(おぼえ)」という記録を残したが、同年六月十四日条に宇田(うだ)村(石崎村〈外ヶ浜町〉の枝村)の記述がある。

それによると、

①同村に「狄二軒」があり、

②「くねきらた」「やうかいん」の二人が戸主でそれぞれ俗名として「伝蔵」「ふく」を名乗っていること、また、

③「ヲンコ」 *

でつくった一メートルほどの長さの「半弓」を所持し、

* ヲンコ 「いちい」の異名でアイヌ語による。

④矢は四五センチほどの竹の根本を用い、「わたくり」(腸繰)尖根(とがりね)の鏃(やじり)のもとの両側にさかさに刃をつけたような六センチほどの鏃(やじり)を用いること、

⑤鏃には、毒が塗られ、

⑥熊猟を行い、毒は熊が死ぬと傷口にかたまり、

⑦襟に木の皮で織られた袈裟(けさ)のようなものをかけること、が記されている。

細部は不明であるが、津軽アイヌも熊猟を行い、その際には矢毒(スルク)を用いており蝦夷地(えぞち)アイヌ同様の狩猟技術=文化をもっていたことがわかる。

ただ、⑦がアイヌの人びとの衣服をいったものか、狩った熊にかけたものかは明らかではない。

この史料からは即断できないが、熊の子の献上とあわせ考えれば、本州アイヌもまた宗教儀礼としてのイオマンテを共有していたとみることも可能になってくる。

また、この時期にあって、アイヌ文化、あるいはそれに関わりをもつと思われていたものの広がりは大きい。

アイヌの人びとはマレクの使用によって確実な漁労を行ったが、大量にサケを漁獲しえたのは実際には引き網や川の瀬にくいを打ちならべて水をせき止め、一ヵ所をあけて簀(す)を張り、魚をそこに受けてとる簗(やな)

* の仕懸(しか)けであるウライによるものである。

* やな 水中に木を並べて魚をとる漁法

弘前藩は延宝三(一六七五)年に簗の設置に対する課税を定めたがそこには「狄(えぞ)やな」が記され、宝暦期(一七五一~六四)の「家業役銀定(かぎょうやくぎんさだめ)」にも「鮭留(さけとめ)」とは別に二ヵ所の「狄やな」に対する役銀が規定される。

「狄(えぞ)」は、本州アイヌを含むアイヌの人びとの呼称として用いられていた。

この簗(やな)がどのようなものであったかは不明であるが、この地域に定着した漁法であったことが知られる。

検討は要するが、本州における生産に密着したアイヌ文化の受容の一つと考えることも可能であろう。

アイヌ文化は、このように大陸や本州の文化との関わりのなかで生まれてきた文化ではあるが、あくまでも独白の展開をとげたものであり、したがって本州の時代区分である近世を冠して近世のアイヌ文化、近世のアイヌという表現は本来的には正しいものではない。

本書ではあくまでも、近世という本州の時代区分に相当する段階のアイヌ文化、あるいは同時代の人びとという意味で便宜的に表現している。

top

**************************************** |