|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章

三章 アイヌ民族と近世日本

1 アムール川下流域の諸民族と二つの帝国 top

十七世紀の東北アジア諸民族の帰属をめぐる、ロシアと清朝間の争いはアムール川下流域を舞台として展開された。

清による支配は、十七世紀初頭の「辺民(へんみん)」制度

*

の成立によって、一六四四年以降本格化し、アムール川下流域からサハリン北部にまでおよぶこととなった。

* 「辺民」制度 清は服属した諸民族を盛京(せいきょう)など都城(とじょう)に移して軍事・行政組織である八旗(はっき)に編入したが、アムール中下流域・サハリン北部の諸民族は「辺民」としてその地にとどまらせ、軍役のかわりに各戸年間一枚ずつの貂皮(ちょうひ)の進貢を義務づけ、見返りに布地・櫛・針・木綿糸・ボタンなどをあたえた。

ただし、それは順調に展開したわけではない。

清が明(みん)を圧倒し入関する前後には、毛皮・銀の獲得を目的とするロシアの東北アジアへの進出が本格化したからである。

一六四二年に、V・ポヤルコフがアムール川探検を開始、四四年に河口に達する。

この時期、清は明の滅亡と北京への遷都、満州族の華北(かほく)移住を行っており、アムール川下流域に勢力をおよぼせる状況にはなかった。

この状況をみて、一六四九年、オホーツク知事の命を受けたE・ハバロフはアムール川にそって南下して少数民族を略奪し、アムール川下流域のアチャンに本拠をおいた。

ハバロフのあとのステパノフも、ヤサク *

によって毛皮や食糧を取り立てた。

一六五八年、清が軍事的勝利をあげようやく小康状態となったが、六五年にふたたびロシア人の進出が始まり、三藩(さんぱん)の乱

*

によって南に勢力を向けていた清はその鎮圧後にこれを逐(お)い、八九年にネルチンスク条約を結んでロシア勢力の駆逐に成功する。

清によるアムール川下流域の諸民族の「辺民」化は、ネルチンスク条約

*

締結後急速に進みサハリン北部にまでおよぶが、その確立は十七世紀後半から十八世紀にかけてまで待だなければならなかった。

* ヤサク 毛皮による人頭税。支払いが拒否されると婦女子を人質として家畜・財産・毛皮などを略奪した。

* 三藩の乱 一六七三年から八一年にいたる清に対する反乱。

雲南の呉三桂(ごさんけい)・福建の耿精忠(こうせいちゅう)・広東(カントン)の尚之信(しょうししん)が廃藩の議などに反対して挙兵。

反清復明(はんしんふくめい)を旗印に華南の一〇省を席巻(せっけん)したが、康熈帝(こうきてい)により鎮定された。

これによって清の中国支配が確立した。

* ネルチンスク条約 一六八九年、シベリア東南部、チタの東方、アムール川支流のシルカ川左岸のネルチンスクで、清とロシアのあいだで結ばれた、アルグン川と外興安嶺(がいこうあんれい)を境とする両国国境の画定、通商・出入国規定、逃に」者処理などを内容とする条約。

清はアムール・サハリン支配の拠点を三姓(さんせい)におき、諸民族の朝貢業務を行ったが、出張所として役人を派遣した。

その代表がデレンの「満州仮府」である。

清朝のアムール・サハリン支配が確立すると、この朝貢交易を基本に十八世紀から十九世紀にかけてアムール川下流域とサハリンを舞台に、サンタン人と呼ばれたアムール川下流域の住民(現在のウリチにつながる人びと)やサハリンの住民が、清や日本を相手に絹と毛皮を中心とする交易を展開した。

これをサンタン(山丹)交易という。

十七世紀のアムール川下流域、あるいはサハリンの諸民族を介しか蝦夷地(えぞち)およびアイヌ民族と大陸との関わりは、明・清交替という変動だけでなくロシアの進出という事態が複雑に絡みあったものであることが理解される。

そのことは、この時期には「辺民」制度が必ずしも安定的なものではなく、のちにサンタン交易として知られる北方諸民族を介しての大陸からの物資の供給も必ずしも順調なものではなかったことを意味している。

それは、蝦夷地のアイヌ諸集団が必要とする非自給品が、必然的に一層、この時期には本州社会からの安定的な供給に依存せざるをえなかったことに結果するのである。

2 近世日本国家の成立と松前・蝦夷地 top

かつて、中世末期には北東北から東の地は総じて「ひのもと」と呼ばれていた。

それは、東の境であった陸奥の国の果てと重なりあった曖昧(あいまい)な中世国家の境界でもあった。

この「ひのもと」に重なりあうように、サハリン・千島(ちしま)・蝦夷地から津軽・下北半島にかけてまとまりをもっだ生活圏をもっていたのがアイヌの人びとであった。

近世には、この重なりあった曖昧な境界地域は、蝦夷地――松前(まつまえ)と北奥(ほくおう)地域に分離された。

こうした地域編成は松前藩の成立と表裏をなしており、それは松前氏による蝦夷地(アイヌ)交易の独占体制への指向に裏づけられていた。その時期は、南部利直(なんぶとしなお)書状(「宝翰類聚(ほうかんるいじゅう)」乾)によって北奥からの蝦夷地渡航が松前藩により阻止されたと考えられる一六一五(元和元)年から、蝦夷地アイヌの本州への交易が盛岡藩家老席日誌「雑書(ざっしょ)」によって最終的に確認しうる正保期(一六四四~四八)にかけてであった。

こうして、北の世界に一体的に生活圏を形成していたアイヌの人びとは、松前藩の独占的交易対象地としての蝦夷地、松前藩の再生産を直接支える松前地、そして石高(こくだか)制と兵農分離(へいのうぶんり)制が貫徹する盛岡・弘前(ひろさき)藩に支配される下北・津軽両半島を中心とする北奥地域にその存在を三分化されることとなった。

統一政権としての豊臣政権が、一五九三(文禄二)年、蠣崎(かきざき)氏にあたえた朱印状はつぎの二点を内容としていた。

①和人(わじん)のアイヌに対する非法行為を禁止し、蠣畸氏による取締り権を認める。

②松前での船役(ふなやく)徴収権(入港、あるいは通行する船への課税権)を蠣崎氏の独占とする。

これは、朝鮮侵略過程で蝦夷地までも軍役動員体制に組み込もうとする豊臣政権と、中世以来の秋田安藤(安東)氏の代官(だいかん)としての位置付けを脱し自立した蝦夷地支配権の安堵(あんど)を求める蠣崎氏の意図との合致がもたらしたものであった。

本州の大名(だいみょう)があたえられた知行(ちぎょう)安堵の朱印状とはまったく様式を異にしているが、豊臣政権下にあっては船役徴収権を認められたのは大名領主のみであるから、実質的にこれは蠣崎氏に松前・蝦夷地に対する大名領主権を認めたものにほかならない。

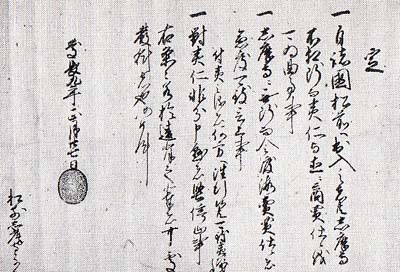

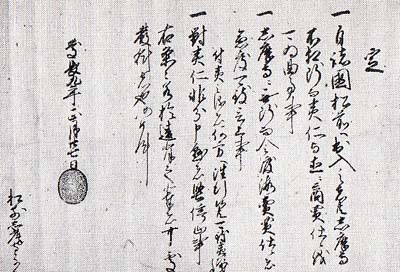

ついで、徳川家康は一六〇四(慶長九)年に松前氏(蠣崎氏が姓を改める)に黒印状(こくいんじょう)を発給している。

この文書は松前藩の藩政を規定したものとして、とくに「制書(せいしょ)」と呼ばれる。

その内容は、

①松前氏に独占的な蝦夷地交易権を保障し、

②幕府-松前藩-蝦夷地(アイヌ民族)の関係を規定するものであったが、なお

③第二条「付(つけたり)」でアイヌの“自由往行”を認めていた。

以後、将軍の代替わりごとにほぼ同内容の朱印状が発給された。

松前藩は大名知行権 *

が蝦夷地交易権の独占にとどまり農業生産に立脚しない特異な藩で、財政基盤はアイヌ交易と松前三湊(さんそう)(松前・箱館・江差)出入り諸商船への課税にあった。 |

徳川家康黒印状 北海道開拓記念館蔵

|

* 松前藩の大名知行権 ただし、松前藩は無高であり、近世初頭は「蝦夷島主」として「賓客」の待遇、五代将軍綱吉のころから七〇〇〇石級の「交代寄合」の格となった。

正式な大名としての認知は、一七一九(享保四)年、一万石格となってからである。

参勤交代も一六九九(元禄十二)年までは二年一勤ないし六年一勤で、以後は六年一勤となっている。

幕府によるアイヌ交易権の付与という「御恩(ごおん)」に対する、松前藩の「奉公(ほうこう)」=軍役奉仕は、対外国境防衛の役としてアイヌ民族に対し実効的かつ持続的な軍事力を保持・機能させることであった。

近世の成立から、外圧によって蝦夷地の幕領(ばくりょう)への編入が行われた十八世紀末期までの近世国家の対蝦夷地関係は、幕府-松前藩-アイヌ民族の三者間の関係として理解される。

寛永の鎖国令(さこくれい)をへて確立した近世の外交体制の一環として対蝦夷地関係は編成されるが、対外主権者である幕府が長崎奉行(ぶぎょう)を通じて独占掌握したオランダ・中国との通商関係を除けば、隣接する国家・民族との関係では、いずれも直接に対応するのではなく特定の大名を介在させて(朝鮮-対馬=宗(そう)氏、琉球-島津(しまづ)氏、蝦夷地-松前氏)、これら大名への「委任」として外交関係が成り立っていた。

|

ウイマム(『瑕夷国風俗図絵』の「藩主謁見之図」) 市立函館図書館蔵

|

隣接する国家と民族との対外関係のもち方は、日本を文化の中心=「華(か)」とし、周辺国家・民族=「夷(い)」とする、日本型華夷秩序に基づくものであった。

「通信の国」と規定された朝鮮・琉球とのあいだでは、伝統的な東アジアの国際秩序を背景として、「大君(たいくん)」たる将軍は通信使(つうしんし)や慶賀使(けいがし)の来訪という国家間の儀礼行為が取り結ばれていた。

これに対して、なお国家を形成していなかったアイヌ民族とのあいたでは、幕府の巡見使(じゅんけんし)に対して松前地と蝦夷地の境で「御目見(おめみえ=ウイマム

* )の儀式が行われた。

* ウイマム もともとは、交易を意味するアイヌ語(交易のため他国にいくこと)であったが、巡見使のみならず、松前藩の支配が強化されると松前藩生に対する「御目見」に変質させられる。

さらに、蝦夷地についていえば、外圧が表面化するまでは幕藩制的な支配秩序がおよばない化外の地というばかりでなく、言語・風俗など文化様式の異なる異民族の領有する地=外国としてもとらえられていた。

実体的にも、少なくとも近世初頭の蝦夷地は、しだいに和人によって侵食され自立性を失っていくとはいえ、アイヌ社会の排他的・独占的な領土(アイヌ・モシリ)であった。

3 松前藩と商場知行制 top

松前藩は、本州の大名が農民支配に基盤をおいた権力として成立したのとは、まったく異なる形で存在した。

松前藩は、個々のアイヌへの個別直接的な人身支配ではなく、共同体の首長(しゅちょう)との政治的支配・被支配関係による支配を行った。

蝦夷地の支配は、「華言(かげん=日本語)」のみならず「金銭(貨幣)」使用の禁止、「漁物(生産物)」の松前藩および場所請負人(ばしょうけおいにん)以外との交易の禁止におよび、文化的にも日本から切り離し和人とは違った「夷」のままにとどまらせておくこと、「異化」することを意味していたのである。

したがって、松前藩による蝦夷地支配は政治支配の原則と具体的なその実現のあり方とを分けて考える必要がある。

松前藩の支配形態である商場(あきないば)知行制は、寛永期(一六二四~四四)に成立したとされている。

それは蝦夷地アイヌの北東北への「自由往行」、すなわち東北大名とアイヌ首長層の交易とは裏腹の関係にあった。 盛岡藩の家老席日誌である「雑書」には、一六四四(正保元)年までは内浦(うちうら)湾や道東から下北半島へ、直接にアイヌの人びとが渡航していたことが記される。

その際には、蝦夷地独自の産物だけでなくラッコ皮ももたらされており、北千島以北の産物の本州への中継交易でもあったことがわかる。

家康が示した「制書」の、アイヌの人びとが自己の意志によって自由に渡航することの実例である。

しかし、松前藩にとって、本州に関するかぎり、それを否定し対アイヌ交易を独占しなければ支配の確立はありえなかった。

松前藩の蝦夷地支配は、中世の蝦夷島を松前藩の存立する和人地とアイヌの居住する蝦夷地に地域分離し、そこへの交易制限を実現すること、そして商場知行制(家臣(かしん)に対する交易権の分与)によって独占的な対アイヌ交易を松前藩が掌握することが指摘されている。

しかしながら、これらのことは、政治支配のあり方というより、その具体的な実現形態ないし経済基盤というのが正確であろう。

それでは、近世前期において、松前藩はどのようにアイヌ社会にかかわり、支配を実現したのかが問題となる(これについては後述)。

松前藩は、地域分離のうえで、城下(じょうか)でもある松前とその湊(みなと)を商品流通の中核とすることでその流れを掌握し、「沖の口」改め

*

を行い、松前にはいる商船からの役銭の徴収と旅人統制を行った。

* 「沖の口」改め 一五一四(永正十一)年に蠣崎氏がヒノ国から松前大館(おおだて)に本拠を移した際、諸国からの商船・旅人から役銭を徴収したことにはじまる。

藩政初期には沖の口奉行がおかれた。

寛文期(一六六一~七二)には寺社町奉行が船役などを徴収している。元禄期にはいると、船役金・船役米徴収業務の一部が問屋仲問の請負となり、亨保期(一七一六~三六)以降には沖の口改めも含む重要な部分は問屋仲間が代行するようになる。

松前藩は、これらにより「制書」に規定された対蝦夷地交易独占の実現をはかったのである。こ

れらを基盤として、松前藩独白の知行制度が展開する。

松前藩成立期の上級家臣に対する知行は、

①商場知行、

②和人地内の一定の村落を支配する権利、

③和人地河川で鮭(さけ)漁をする権利、

④松前・蝦夷地の一定地域で鷹(たか)をとる権利、などからなっていた。

このうちもっとも重要なのが商場知行制で、アイヌと和人の自由な交易と文化接触を権力的に遮断、交易の相手を松前藩主のみに限定し、家臣にその交易権を知行として分与するものであった。

和人地以北の蝦夷地を藩主および上級家臣の独占的な交易の場とし、上級家臣に蝦夷地の一定場所(商場)でアイヌと交易する権利を知行としてあてがった。

商場を知行としてあたえられた上級家臣は、初めのうちは、年一回、夏に蝦夷地の商場に派遣する交易のための商船(三〇〇石前後の大型縄綴(なわとじ)船、アイヌ語でイタオマチップという)や、本州方面との交易に使う和船を所有し、本州方面から松前に渡来した他国商人を自分の屋敷に住まわせるなど、商業活動に従事し商場でのアイヌとの交易を直営した。

4 商場知行制とアイヌ民族 top

商場知行制下の商場交易とは、アイヌに渡す交易品の仕入れに始まり、交換によってアイヌからえた諸品を売却するまでの諸過程であり、そこに松前藩以外の権力や商人がかかわることは徹底的に排除されなければならない。

こうした、交易独占をはかった松前藩の支配のあり方は、つぎのような影響をアイヌ社会にあたえていった。

① アイヌは交易相手が商場知行主に限定されたことで、受動的な立場に立たざるをえず交易における主体性を徐々に失う。

アイヌ交易に使用されたのは、普通の俵の半分の二斗入俵の「夷俵(えぞたわら)」であったが、アイヌとの交易値段は当初は二斗入り俵一俵=干鮭(からざけ)五束二〇〇本)で交換されていた。

しかし、一六六九(寛文九)年には、一俵が七~八升入りとなって干鮭(五束二〇〇本)との交換が強要され、天明年間(一七八一~八八)には八升入り一俵が干鮭・干鱈(ほしだら)おのおの七束(一四○本)と交換されるようになった。

さらに、商場の経営は早期に和人による河川での鮭漁対象の漁業経営を主とするものへと変質した。

② いかに、不公平なものであっても、アイヌ側では交易の主たる部分を首長層が独占的に手にする。

このため、アイヌ社会内部で階級分化が進み、各地に共同体首長が成長し地域的広がりをもった集団が形成される。

③ 蝦夷地の首長が、交易を基盤として共同体支配を強化したことによって、和人側の表現でいえば「惣大将」といわれる強大な首長層が成立し、一定の地域的な広がりをもったアイヌ集団が形成されてくる。

しかも、松前藩による交易の場が日本海や太平洋沿岸部などアイヌ社会のなかに設定され、和人文化との接触は一層広がる。

④ 対和人交易品の確保のため、狩猟という生産側面が固定化される。

つまり、恒常的かつ受動的な和人との交易によって、交易品をえるための生産、すなわち狩猟という生業にアイヌ社会全体を縛りつける。

このことはつぎのような影響をあたえる。このため、

(i)生産の場をめぐって、地域的な規模まで広がった諸集団間の争いが加速され、

(ii)交易の場が、アイヌの生産と生活の場のなかにおかれたことによって、交易品をえるための生産の増大ともあいまって生産基盤の破壊が進む。

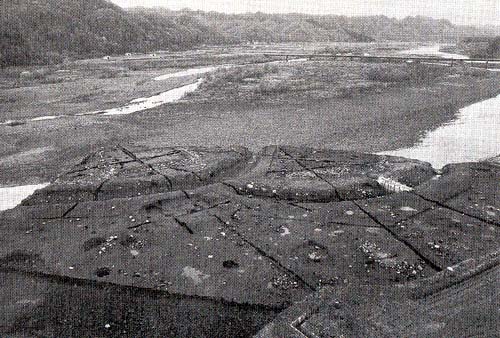

近世初期のアイヌ民族の動向をみるとき、一六四三(寛永二十)年に起こったヘナウケの蜂起は、その詳細な内容は明らかではないものの、アイヌ民族と和人との中世的な関係の終焉(しゅうえん)を示すものであった。

ヘナウケの蜂起は、現在の瀬棚(せたな町)から島牧(しままき村)にかけて起こったものだがその詳細は不明である。

しかし、ここを流れる利別(としべつ)川では、寛永末年には和人の砂金(さきん)取りがはいりこんだことで鮭の遡上(そじょう)が妨げられ、アイヌ社会の重要な生活基盤が破壊されつつあったと考えられている。

しかも、一六四〇(寛永十七)年に駒ヶ岳の大噴火

*

が起こり、津波・火山灰降下という自然条件によってセタナイ・シマコマキのアイヌ社会の生活基盤の破壊が一層加速されていった。

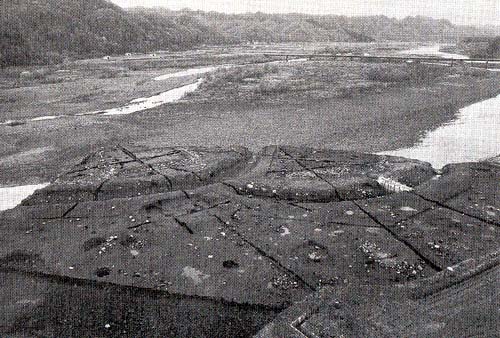

|

ポロモイチャシ(平取町) 北海道立埋蔵文化財センター

|

* 駒ヶ岳の大噴火 この噴火が大規模だったことは、寛永十七(一六四〇)年十月十一日付の沢庵(たくあん)の小出大和守吉英(こいでやまとのかみよしひで)宛書状のなかに松前公広(きみひろ)の注進(ちゅうしん)内容が記されていることでもわかり、本州社会のなかにも広く知られていた。

こうしたことから、一六四三年に、ヘナウケに率いられたセタナイ地域のアイヌがいっせいに蜂起したのである。

この蜂起は、ほぼ一〇〇年間の戦争状態に終止符を打った天文二十年体制から九〇年後に起こっており、アイヌ社会が自然条件に介在されながらも商場知行制を基軸とした松前藩の蝦夷地支配という体制的な矛盾を、蜂起という形で表現したものにほかならなかった。

したがって、松前藩とアイヌ民族との矛盾はこの蜂起-鎮圧によって解決したわけではなく、商場知行制の展開と変質のなかでより深刻化し、やがて一六六九年の近世最大のアイヌ民族の抵抗、シャクシャインの蜂起につながる。

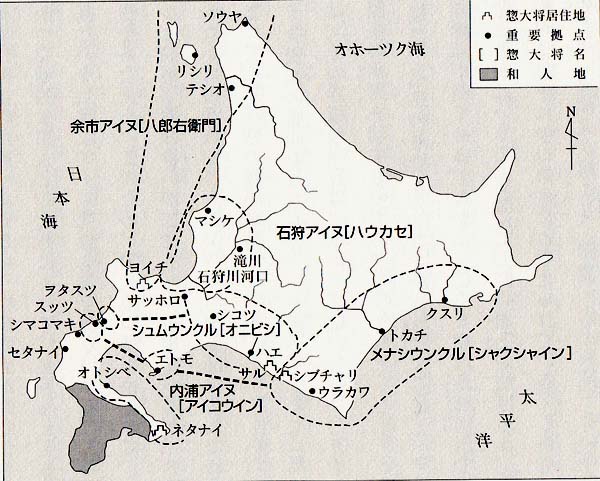

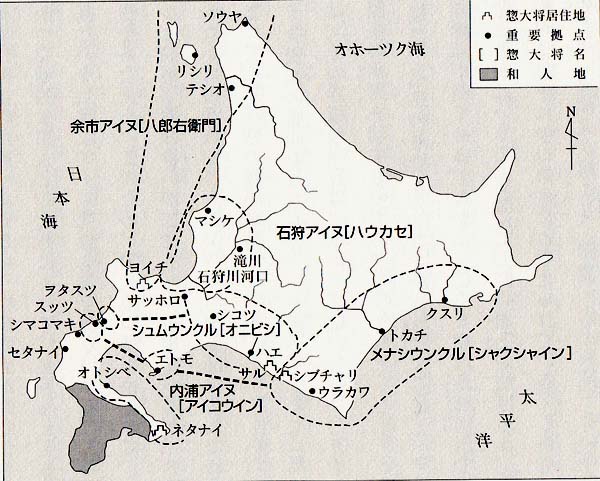

それだけに、「寛文蝦夷蜂起」とも呼ばれるシャクシャインの蜂起は、アイヌ民族に対する政治支配のあり方とその矛盾を露呈したものでもあった。 |

寛文期のアイヌ首長層

(北海道開拓記念館編『蝦夷地のころ』常設展示解説書3に一部加筆)

|

十七世紀には、アイヌ社会内部の各地の共同体首長の成長により、地域的広がりをもった集団が形成される。

「惣大将」といわれる首長層に率いられる、一六六九年段階のアイヌ社会の諸集団は、つぎのように形成されていた。

①日高(ひだか)地方

蜂起の舞台となった地域で、メナシウンクルとシュムウンクル両集団の地域間紛争は、シブチャリ川の用益をめぐる確執として始まる。

(i)シャクシャインを長とする地域集団(メナシウンクル)――本拠を静内(しずない)川シブチャリ浜(『渋舎利蝦夷蜂起ニ付出陣書』)におき、シブチャリ(新ひだか町)以東ホロイツミ(えりも町)・トカチ(浦幌町=うらほろ)・シラヌカ(白糠町=しらぬか)・クスリ(釧路市)・アッケシ(厚岸町=あっけし)の各地に勢力をもった。

各地に「頭分(かしらぶん)」の者が存在し、シャクシャインが「惣頭(そうがしら)」として全体を率いる。

「手廻(てまわり)」(この場合は、擬制的な家族をも含む)の者だけで二〇〇人余、「その外一類ちなみの狄(えぞ)」が存在していた。

(ii)「鬼ひし」を長とする地域集団(シュムウンクル)――本拠は静内川の三里(約二一キロ)ほど川上のハエにあり、サル・ムカワ(むかわ町)・シコツ・イシャツレ(イザリか、恵庭市=えにわ)・アチウシ(千歳市=ちとせ)・オタススッ(ヲタスツ、寿都町=すっつ)・オサツ(千歳市)・ビボクというシブチャリ以西に勢力をもつ。

『津軽一統志』(巻之十)には「鬼ひし」は「惣大将」ではなく、その器量から「下の国狄共(いども)押へ」をまかせられ、「松前殿」の指導・世話を受ける存在として記されている。

「下の国」は下蝦夷地(東蝦夷地)をさすが、その全体か否かはともかく広域的な「狄共押へ」を松前藩から命ぜられた、あるいは松前藩と「下の国狄」とを仲介する関係にあったと考えられる。

「押へ」とは、一般的には敵の侵入を防ぐ軍事的な備えをいい、そのような政治的立場を意味するが、この場合は松前藩の意向を受け、アイヌの人びとの要求・不平などを取り締まる役割を果たしていたのではないだろうか。

この点、「鬼ひし」は自由な首長層というより、その強大さに目をつけた松前藩が政治的な利用をはかった一つの権力としてアイヌ社会に存在していたと思われる。

②日本海沿岸地域

(i)ハウカセを長とする地域集団(石狩アイヌ)――石狩川流域と日本海沿岸の「ましけ」を持分とし、「下人狄千人程」、イシカリ川河口に「三百程小屋」を設ける。

「上の国惣大将」(西蝦夷地・日本海沿岸地域を代表する勢力)と記され、「下の国」における「鬼ひし」と類似するが、対照的に和人を相手に「押買(おしかい)」(相手の承知しない安値で無理に買いとる)を行い、「松前殿は松前殿、我等は石狩の大将」と言い放つなど自立的な性格をもつ。

(ii)八郎右衛門を長とする地域集団(余市アイヌ)――「余市(よいち)」のなかでも、とくに「惣大将」とされる。

積丹(しゃこたん)半島の東海岸一帯と、日本海沿岸地域の北部の天塩(てしお)・リシリ・ソウヤに影響力をもつ。

余市アイヌは三〇〇人ほどであるが、蝦夷地北部への影響力は大きく、一六七〇(寛文十)年には「おしよろの澗(ま)」で弘前藩の密偵船を、一〇〇艘ばかりの舟に乗る六〇〇~七〇〇人ほどの勢力で囲んでいる。

その勢力下にあったとみられる「余市」「天塩」「るいしん」「そうや」の大将は「北高麗(きたこうらい)織」の目にもあざやかな「唐草織」の「衣類」を着していた(『津軽一統志』巻之十)。

のちに山丹交易の名で知られるアムールからサハリンをへての大陸との交易に従事し、蝦夷錦

* (えぞにしき)を手に入れていたことをうかがわせる。

* 蝦夷錦 紺・赤・縹(はなだ)色などの緞子(どんす)地に、色糸と金・銀糸とを交ぜ用い、竜・牡丹などの棋様を織りだした錦。もと中国江南産で、中国皇帝の下賜品として満州・サハリンの諸民族の手をへて蝦夷地に渡り、本州にもたらされた。

②の集団は、シャクシャインの蜂起については、結果的には参加することなく終っている。

いずれも、シュムウンクル・メナシウンクルの集団に匹敵するものであったのに、なぜ同調することなく終ったのであろうか。

その場合、蜂起の基本的要因がどのような内容をもつものであったのかが、問われなければならないだろう。 |

蝦夷錦(杉浦嘉七伝世品) 市立函館博物館蔵

|

5 本州のアイヌ民族 top

北奥に領主支配の基礎をおき藩政を展開した弘前・盛罔両藩は、松前藩がみずからの拠点である和人地とアイヌの人びとが居住する蝦夷地を分離することで支配を行ったのとは異なり、アイヌの人びとを藩のなかに編成する直接的な支配体制をつくりあげたのである。

弘前領の一六四五(正保二)年「陸奥国津軽郡之絵図」(一六八五〈貞享二〉年写)には、寛文期以降も確認できる津軽半島北端の三厩(みうまや=外ヶ浜町)周辺のほか、日本海に面する同半島北西端の小泊(こどまり=中泊町)の周辺、陸奥湾の夏泊(なつどまり)半島に「狄村(えぞむら)」の記載がある(Index右写真参照)。

寛文期にその存在が明らかな三厩周辺のアイヌの居住地をみると、宇田(うだ)から竜飛(たっぴ)までの一五ヵ村に四二軒が点在している。

「狄村」は、自領内に広汎に展開しているアイヌの存在を視覚的に表現し把握したものである。

その後に、弘前藩では一六六二(寛文二)年に(「国日記」)、盛岡藩でも六五(同五)年に初出する(「雑書」)、異民族たることを確認するための「御目見(ウイマム)が、藩主に対するアイヌ首長層の服属儀礼として強制されていく。

また、津軽アイヌにはとくに藩から固有の「役」として松前飛脚(ひきゃく)回送役が課せられている。

こうした「役」の賦課は、アイヌの人びとが社会において果たすべき役割を規定され、藩権力のなかに編成されたことを意味していた。

そのことは社会集団として本州アイヌの人びとを藩というなかに位置づけていく、すなわち身分として社会のなかに確定させることをも意味していた。

このことに、和人社会からは隔絶することを原則としていた蝦夷地におけるアイヌの人びとのあり方とは本質的に異なった本州アイヌ独自の課題があった。

本州アイヌは、その生産と生活を個々の藩支配のもとで強く規制され、「狄」(狄・夷)として非生産者や遊芸者と同等に農業生産、とくに水田耕作から排除され賎民(せんみん)として位置づけられた。

こうした藩内での身分的位置付けの根拠としては、仕掛弓や毒矢を用いる独特の狩猟文化を保持することで、身分的本質を百姓とする和人の「猟師・まだき」とは異なる生来の狩猟者として、近世北奥社会のなかでみられていたことがあげられる。

本州アイヌは農業生産では、焼畑を主とした「畑作」のみに耕作を限定され、生産の主柱を狩猟、とくに漁業と海上交通への参加=「小廻」におくことになったのである。

本州アイヌは、どのような足跡を列島に印したのだろうか。本州アイヌが藩体制に取り込まれたことで、その生産と生活のあり方が規制されたことは紛れもない事実であるが、本州アイヌの活動をきわめて閉塞(へいそく)的なものと考えるのは一面的である。

本州アイヌの活動は、彼らが中世以来、海峡を挟んだ在地の領主それぞれと取り結んでいた歴史的なあり方を維持させることによって、あるいは藩体制のなかに取り込まれ、あらたに藩とのあいだに取り結ばれる関係を通じて、ダイナミックな活動の足跡を残していくのである。

津軽アイヌの場合、「国日記」正徳二(一七二一)年九月二十七日条では、寛永末期から慶安ごろ(十七世紀中ごろ)には、竜飛周辺の漁場四ヵ所を、イウォルとしての排他的な鮫(さめ)漁の漁場を藩から認められ、生産と生活の自立性を失うことはなかった。

海上交通における活動も、漁業による蝦夷地との関わりのみならず、木材の移出は遠く酒田(さかた、山形県)や新保(しんぽ)湊(福井県)といった日本海沿岸各地におよぶ活発なものであったことは、見落とすことのできない事実である。

top

**************************************** |