|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@�@����@�@����@�@�O���@�@�l���@�@���@�@�Z��

�l�� �V���N�V���C���̖I�N

1�@�A�C�k�W�c�Ɓu�����v top

�@��Z�Z���i������j�N�Z���A���͔��f�i����ʂ��j�A���͑����i�܂����j�ɂ�����A�C�k���A���a�l�i�͂�킶��j�E�����O�i�͂�܂܂��j���Ăт�����V�u�`�����̎��i���タ�傤�j�V���N�V���C���̞��ɉ����A���������ɗ����オ�����B

�@�ߐ��ő�̃A�C�k�����̖I�N�A�u�����ڈ��i�����j�I�N�v�̖u���i�ڂ��ςj�ł���B

�@����́A��̒i�K����Ȃ��Ă����B

�@���i�K�́A�����i�Ђ����j�̐V���i�ɂ������Ձj���甒�V�i���炨���j�𒆐S�Ƃ��Ă����V�����E���N���W�c�ƁA�������ݕ��̃V�u�`�������瓹���ɂ����Ẵ��i�V�E���N���W�c�Ƃ́A�A�C�k���������̋����̊Ԃł̐��Y�̏�ł���C�E�H���i����j���߂��鑈���ł���B

�@�w�Ìy�ꓝ�u�x�ɂ��A���̏W�c�Ԃ̑����͈�Z�l���i���ۓ�j�N�܂ł����̂ڂ�B

�@�����A�u���Ԃ����v�̑叫�ł������u������������v�����̉ߒ��ŁA�V�����E���N���̎u�S�Ђ��v���ɂ���ĎE�����Ƃ����������N�������B

�@����́A�u������������v�̕��u����傢��v�̑�ɂ́u�А����v���������Ƃ��ւ�A�u�S�Ђ��́v�̐�ցu������������v���͂��肱�݁A�u�n���i�Ƃ����j�v���s���Ă������ƂɋN������B

�@�u�n���v�́A�Ȃ�킢�A�̈Ӗ��ł���A�u�S�Ђ��v�W�c���r���I�ɐ�L���Ă��������́u�А��v����ĐN�Q���A���i�����j���Ȃǂ��s���Ă����ƍl������B |

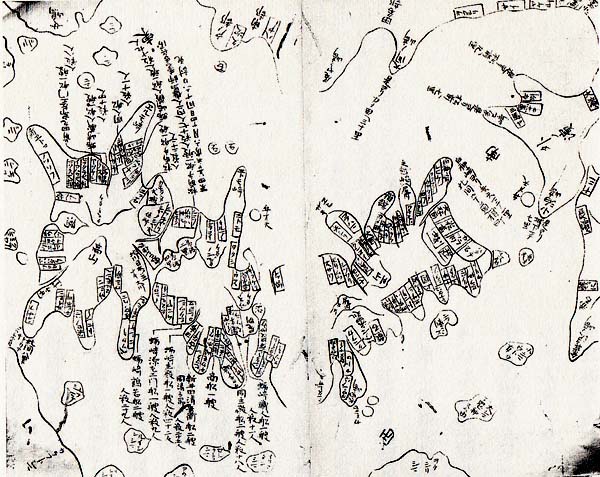

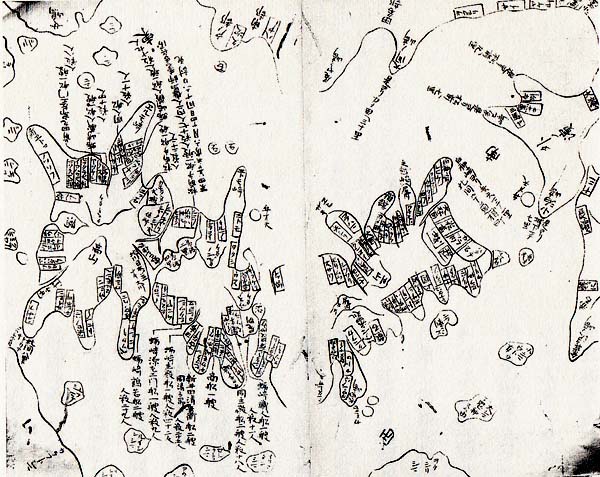

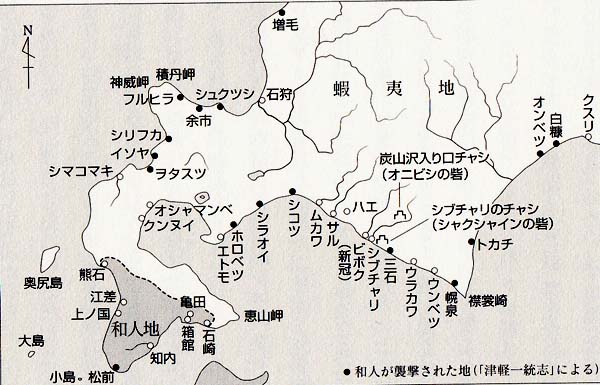

�w�Ìy�ꓝ�u�x���V10�t�}�@�e�n�̋]���҂̐����������܂�Ă���B�������������ّ�

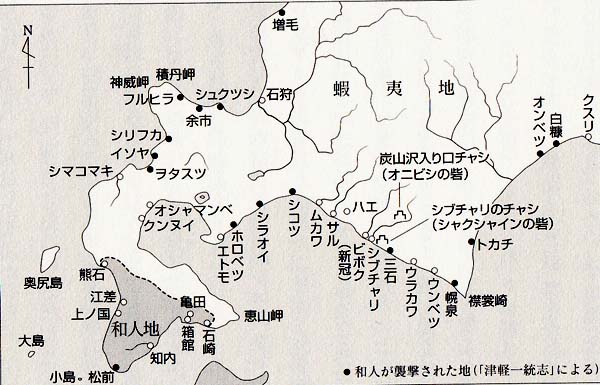

�V���N�V���C���̖I�N�W�}(�|�X�i�w���{���O�̗��j�@�n��ҁ@�k�C���̐l�тƁx�ɂ��)

|

�@�����������Ƃ���A�u�S�Ђ��v�͕�_���A�u����傢��v���v�������ƁA���O�˂̎j���ł͈�Z�l���i�c�����j�N���烁�i�V�E���N���ƃV�����E���N���̑������\�ʉ������̂ł���B

�@�u�\�O�N�ȑO�v�A��Z�ܘZ�i�����j�N�ɂ́A���O�˂�����Ęa�c�i�킬�j���͂����A�푈��Ԃ͈ꉞ���E����Ă����B

�@�������A��Z�Z���i�����܁j�N���납��Η����ĔR���A�Z���i�������j�N�ɂ̓V�����E���N���̎u�S�Ђ��v�́A���炽�Ƀ��i�V�E���N���̎ƂȂ����u���Ⴍ���Ⴂ��v�̎萨�ɂ���ĎE�Q�����B

�@���̒i�K�́A�A�C�k�Љ�̂Ȃ��ɋ}���ɐ������Ă����n��I�Ȏɗ�����ꂽ�W�c�Ԃ̑����ł������Ƃ����悤�B

�@���i�K�ł́A�u�S�Ђ��v���������V�����E���N���́A���т��сA�u���Ⴍ���Ⴂ��v���ɉ����悹�邪���������邱�Ƃ��ł����A�������č����n�u���ւ��v���}�P����A�u����v�́u�����Ӂv�̏��[�Łu�S�Ђ��o�v���E�Q�����B

�@���̂��߃V�����E���N���͏��O�˂ɕ���E�H�Ƃ̉�����\�����ꂽ�����ۂ���A���̌��ɂ��������u�����Ӂv�͋A�r�v��i�ق������j�ɂ�����u�̂����v�ŕa�����Ă��܂��B�u���Ⴍ���Ⴂ��v�́A�����łɂ���ăA�C�k���E�����Ƃ��鏼�O�˂̂�����݂Ƃ��ăA�C�k�Љ�ɓ`���A�u�e�ꖡ�d�i���̂��̂����݂ɂ����j�A���O���Q���i�܂��肻���낤�j���D����i�܂��j�ŎE�v���s���ɂł��̂ł���B

�@�������āA�A�C�k�����S�̂̓��h�������N������A�V���N�V���C���̞����_�@�Ƃ��Ĕ����O�̐킢���J�n���ꂽ�B

�@�I�N�ɂ���āA���͑��т��瓌�͔��f�܂ł̍L�͂Ȓn��ŁA���ՑD�̑D���E�����i�����j�A�鏠�i�������傤�j�E���

* �i�����܂��j���邢�͋��@���E�Q����A���S�҂͓O�l�Ƃ��O�܌ܐl�Ƃ�������B

* ����@�@����p�Ɏ��炷��쐶�̑��߂���ҁB�ڈΒn�̑�͗̎�Ԃ̑����i�Ƃ��Ē������ꂽ�B

�@�I�N���̂��̂́A��Z�Z��N�\����m�O���A�U���Ęa�r�i��ڂ��j���U�E����Ƃ������O�˂̏퓅�i���傤�Ƃ��j��i�Łu���Ⴍ���₢��v����Ƃ̎����Ƃ��A��\�l���ɂ͋��_�̃V�u�`�����̍��i�Ƃ�Łj���Ă��ꂽ���Ƃňꉞ�̏I�����݂��B

�@�I�N�̒��ڌ����Ƃ��Ă�������̂́A���O�ˉƘV�y�葠�l�i�������������ǁj�ɂ��A�C�k���Ղ̌������̈����Ɩ\�͓I�����ł���B

�@����ɁA��ԂŁu�H�� * �i���������j�v���l���s���A�A�C�k���̍R�c��\�͂Ŕr�����A���Ղ���ڈΒn�ł̋��Ɗ����ɓ��݂����n�߂����Ƃ���������B

* �H���@�@���B�Ƃ��ɏH�A�Y���̂��߂ɉ͐���̂ڂ��Ă�����������B

�@����ł́A�Ȃ��A�����䗦�͂��̎����ɖ\�͂��Ƃ��Ȃ��Ă܂ň����������Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂��B

�@�����i�����Ȃ��j�m�s���i�����傤�����j�́A�ڈΒn�ł̃A�C�k�����Ƃ̌p���I�Ȍ��Ղ̎����ɂ���Đ�������B

�@���̂��߂ɂ́A�{�B�k������̈ڐl�i�ł���āE���E�������P��I�������ɓ��肳���K�v������B

�@�������̖k���k�̏��˂ł́A��ʂɕs�삪�p������B

�@����́A���̒n��ł̏��_�o�c�̓W�J�Ƃ���ɂ��_���̕ώ����N���ƂȂ��Ă����B

�@���̂��߁A�Ƃ��ɕč��̏��O�ւ̈ڏo�͂���߂ĕs����E�����Ȃ��̂ƂȂ�A���ʂ̃A�C�k�����Ƃ̌��Ղɂ����Ă͕K�R�I�Ɍ����䗦��Ⴍ�ݒ肹��������Ȃ��������A�܂������\�͂��g���Ă܂ł��������Ă�����������Ȃ������̂ł���B

�@����m�s�����������̈�̌���ł��������B

�@���O�˂̐����x�z�̋�̓I�����S�I�Ȏ����`�Ԃ��A�A�C�k���ՓƐ�ɂ��o�ϊ�ՂƂ��Ă̏���m�s���ł������Ƃ���A���̏�����Ղ�����ɐ��藧���߂̐����I�����Ƃ́A�Ȃ�ł��������낤���B

�@����́A���Ղ𐬂藧������ׂ���ԂɃA�C�k�Љ���邱�Ƃł��낤�B

�@��̓I�ɂ́A�A�C�k�e�W�c�ԂŖ\�͂��Ƃ��Ȃ����͋~�ς��s���Ȃ����Ƃł���A���̂��Ƃ͎j���̂����ł́u����

* �i�Ԃ��j�v�ƕ\�������B

* �����@�@���͍s�g���s���Ă��Ȃ���ԁA���̈Ӗ��ł̕��a�B

�@�V���N�V���C���̖I�N�ł͑Η�����A�C�k�W�c�̒�����u���@���v�A�Ƃ��Ɂu���l�Y�v�Ƃ����l�Ԃ�����I�ɍs���Ă���B���̍s�ׂ́u�����v�̎����Ƃ���A�܂����́u���l�Y�v�ɂ�钇��͏��O�˂ɂ��ْ�������Ƃ��Ă���A������ڈΒn�ɂ����Ď��������������S���Ă����̂ł���B

�@���������āA���́u�����v�Ƃ����_���́A���`�I�ɏ��O�˂ɂ��ڈΒn�Љ�ƃA�C�k���W�c�̂���ׂ��p����������I�g�g�݂ł���A�����x�z�̌����ł��������ƂɂȂ�B

�@���O�˂́u�����v�̘_���́A������̃A�C�k�W�c�ɂ��Ƃ��ɌR���ʂł̒��ړI�Ȍ�������s�킸�A�����܂Œ���҂Ƃ��Ă̎��Ȃ��ʒu�Â��邱�Ƃɂ������B

�@���̋@�\���ʂ����ׂ����̂Ƃ��Ē���s�i�Ԃ��傤�j�ւ̎w����̏�i�i���傤���j�����������A�e���x���܂łɒ��ڂɂ��̎x�z�̑g�D������ڂ����Ƃ͂ł��Ȃ������B

�@���̂��߁A�e�w�Ə��O�˂̂������ɉ�݂��A���҂̈ӎv�̓`�B���s���҂Ƃ��ĉڈΒn�ɂ͂��肱�u�a�l�v�A�Ƃ��Ɂu���@�v���d�v�Ȗ������ʂ������ƂɂȂ�B

�@���̂��Ƃ́A�ނ����Ȃ��璼�ړI�ɏ��O�˗v�E�A�Ƃ��ɉڈΒn�ɂ͂��肱�݁A���̐E���ɂ�����\�������u���R��s�v���A�˂̎x�z�����Ƃ͕ʌɓ���̃A�C�k�w�ƌl�I�ȊW����茋�ԉ\������݉���������̂ł��������B

�@�u���l�Y�v�́A���ԂƂ��Ắu���R��s�v�ƌ��т��A���̈ӂ��čs�����Ă���A���ۂ̕����u���ɂ����ẮA�u���v�I�ȏ��O�˂Ƃ̌����[�g�ł͂Ȃ��A�����������I�W�Ƃ���ɂ�鎄�I�����i�Ȃ������j�ւ̊��҂��D�悳�ꂽ�̂ł���B

�@���O�˂̃A�C�k�x�z�́A�}���̘_������̂ݐ����������̂ł͂Ȃ��A���Ȃ��Ƃ����̏����̎p���̓A�C�k���W�c�������������͋~�ς̎�̂Ƃ݂Ȃ��A���W�c�Ԃ̎��͋~�ςɒ���҂Ƃ��ėՂނ��Ƃɘ_�����Ă��Ă����B

�@�������A�u�y�叫�v�̐����ɂ݂���A�C�k�Љ�ɂ�����}���ȎЉ�W�c�̐����ƏՓ˂́A�{�B����̌��Օi�Ƃ��Ă̕č��ړ��̕s���艻�Ƃ����܂��āA���̏��O�˂̎x�z�̘_���ƉڈΒn�Ȃ����A�C�k�x�z�̎��ԂƂ̖��������������A���ɂ̓A�C�k�Љ�ɔ����O�˂̖I�N�������N��������ɂ��������̂ł���B

2 �u�����ڈΖI�N�v�̂����炵������

top

�@�\���ɏ��O�˂ɂ���ăV���N�V���C�����d�E����ĖI�N�͏I���Ɍ��������B

�@���O�˂͊e�n�̃A�C�k�w�ɁA

�@�@�q�X���X�܂ł̖������̒����A

�@�A�d���l�i�ނق�ɂ�j�̖����A

�@�B���ՑD�ւ̗��\�֎~�A

�@�C���˂Ƃ̌��Ղ̌��ցA

�@�ȂǑS�ʓI�ȕ��]��v�������N�����i�������Ԃ�j���o�����������ŁA����I�Ȕˎ�ւ̉y�������v���A���Ղ̍ۂɂ͐��@�i�����ق��j�E�@�x�i�͂��Ɓj�̓`�B���s���ȂǁA�����E�o�ϓI�x�z�����������B

�@�������A�V���N�V���C���ɗ������I�N�����W�c�̔s�k�ɂ�������炸�A�u�y�叫�v�w�̑����͐��͂�ێ��������Ă����B

�@���̈�l�A���Y�i��������j�̃A�C�R�E�C���́A�V���N�V���C�������O�ˑ��̖h�q��̋��_�ł��������D�i�����ʂ��j��˔j����A�V���N�V���C���ƘA�g���Ĕ����O�̌R���s�����Ƃ�Ӑ}�ł������Ƃ���A�C�V�J���̃n�E�J�Z�͍O�O�˂Ƃ̌��ՍĊJ�������͂����Ă����B

�@�A�C�k�W�c�ɂƂ��Ă͕����̌��ՑΏۂ������ƁA����͂��u���R�v�Ȍ��Ղ̎������͂��邱�Ƃɂق��Ȃ�Ȃ������B

�@���̖I�N�́A���˗̎�ɂƂ��Ă��傫�ȏՌ�������������̂ł������B

�@���ۂɁA���O�����𖼖ڂƂ��ďo�w�����O�O�i�Ђ낳���j�˂́A������i��Z���O�`�����j�ɑ�K�͂ȌR���i�����j�̉�����s���ƂƂ��ɁA�勝���i��Z���l�`�����j�ɂ͗̓������n�i�������j���{�s���A�k�Ɍ������R��̐������肠���Ă���B

�@���ꂾ���ł͂Ȃ������F�{�˂ɂ��A�]�˂̔˓@�����A�̏�`�B�����i�w�א�ƋL�@���ҁx�j�A�܂�����喼����Ƃ��u�ڈj�e�����v�ɔ����u�ē��ҁv���m�ۂ����̂ł����i�w���g�^�i�Ђ悤�낭�j�x���V�Z�j�B

�@����́A�אڂ����k���k�̏��˂���łȂ��A�I�N���ߐ����{�̍��Ƒ̐�����邪�����̂Ƃ��Đ[���ȊS�ƑΉ��Ƃ˗̎�ɔ�����̂ł��������Ƃ������Ă���B

�@�A�C�k�w�́A�킢���I���������Ƃ̏Ƃ��āu�N�����v���o������ꂽ���A���ڂ̌_�@�ƂȂ����Ƃ���������́u�Ĉ�U�v�ɑ��A�u��ܖ��v�܂��́u�����ܑ��v�w�a�ɗ��i���Ԃ����j�ڈΖI�N�j�t�o�w���x�j�Ƃ���݂̂ł���B

�@�܂�A��U��l���甪���Ƃ���������̈������̋��s�Ɍ������A�Ĉ�U�̗e�ʖ��L�͂Ȃ��B

�@�����́A���u�����S�{��Ĉ�l�Ɋ��\���i���������������낤�j�c�c���n���O����ɍ��ʂ��u�i�����߂��j����R�i�悵�j�v�i�w�����ۋL���x�j�ƂȂ�A��O���A�C�k���ɗL���ɉ��߂��Ă����i�����ƂȂ����̂͌������A�w�k�C���M�x�j�B |

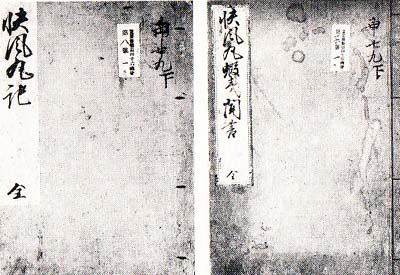

�w�����ۉڈΕ����x�Ɓw�����ۋL�x�@

(��)���{������l�ٓ��씎���ّ�

|

�@�ڈΒn�ł́A��Z���l�i�勝���j�N������u��A�O�N�ȗ��A�ڈΔV�l�q���X���i���j�v���V���N�V���C���̍Ȃ���N�̈ӎ��i������j���͂炻���Ƃ��Ă���B

�@�u�ڈΖI�N�v�����ɂ���҂���Z�l�Ɏl�A�ܐl�͂���Ƃ������\�����قǁA���O�˂̍����ƌ��Ղ̕s�U����艻���i�w���R��{�i�ЂӁj�x�j�A����i���\�܁j�N�l���ɂ��H�y�i�͂ڂ�j�̋��R�ł̎R�t�ƃA�C�k�̐l�тƂƂ̏Փ˂��捹�������Ȃ��i�w���O�吅�L���i����ǂЂ�Ƃ��j���L�x�j�A�������Ĉ���I�ȏ�Ԃɂ������킯�ł͂Ȃ������B

�@�I�N������m�s�����̂��̖̂����ł���A��������������Ȃ�������A�ꎞ�I�ȌR���I�����͓����̂��̂ɂ������A�A�C�k�w�ւ̈��̏����ɂ�鎖�ԑŊJ���K�v�������̂ł���B

�@���O�˂ɂƂ��āA�����I�ȈӖ������̂͂ނ���A�u�N�����v�ɂ����āu�]���̍��v����сu�e�̍��v�Ƃ̒ʏ��֎~�i�w�a�ɗ��ڈΖI�N�j�t�o�w���x�j�Ɩ��L���A���̎������͂����Ă��������Ƃɂ���B

�@�܂����\���i��Z�����`�ꎵ�Z�l�j�ɂ́A�a�l�̉ڈΒn�ւ̉������u���V�v�i���{�j�̖��ɂ���ċւ����Ă���B

�@���������A�����̂Ȃ��ʼnڈΒn�Ə��O�n�̈ړ��́A��Z����i���\�l�j�N�A�F���i���܂����j��s�ɂ��Ă��u�o�v�ł́A�ڈΒn������Ղɗ����A�C�k�͉ו��v���̂����ǂ��A�����ƁA�����i�����ɂ���j�D�͐ߊ���i�������Ȃ��j�A鸎��i����тƂ�j�D�͑��c�i�������j��艜�ł̑��Ƃ̋֎~�����m�������i�w���R��{�x�j�A���O�˂ɂ����Ռ��Ɛ�̎��Ԃ��m������B

�@�V���N�V���C���̖I�N�́A�ڈΒn�ɂ�����u�����v�����̌��͑̌n�̔j�]�ł���A���O�˂͖I�N�����̉ߒ�����V���Ș_���ƌ��͑̌n�̍\�z���͂���B

�@����̓}�[�W�i�����imarginal ���̈扻�j���A���O�˂Ƃ͕ʌɌ��Љ�����\�����������A�ڈΒn�ɂ͂��肱�݃A�C�k�w�ƐڐG�����u�a�l�v�̔r���ł������B

�@�I�N�����̉ߒ����珼�O�˂�B��̌��͂��邢�͌��ЂƂ��Ȃ��S�l�i�낤�ɂQ�l�j�w�́A���E�l�Ƃ��Đ�������\���������̂Ƃ��Ĕr������A�I�N��ɂ̓V���N�V���C���ɋߎ��i�����ڐG�j�����a�l��͂�������u�ڈv�Ƃ��ď��Y���ꂽ�B

�@���O�˂��Ȃɂ��������������E�I�ȑ��݂ɂ��āA���݂݂̂Ȃ炸�A���̉\�������ɗ͏������邱�Ƃ��͂��������Ƃ��Ӗ����A�u�N�����v�̒����͂��̉�����Ɉʒu���Ă���B

�@���O�˂̓����ɂ���āA�ڈΒn�̃A�C�k�w�̌�ڌ������т��ыL�^�����悤�ɂȂ�A�ꎵ�O���i���ۏ\�Z�j�N�Ăɂ́A�G�g���t�E�N�i�V�������́u�ڈv���͂��߂āu����i�炢�ւ������K�j�v���Ă����i�w���R��{�x�j�B

�@���̋L�^�͂��������A���O�˂̉ڈΒn�x�z�̊m���������悤�ł��邪�A������l���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ͓��k�A�W�A�ɂ����鍑�ۊW�̕ω��ł���B

�@�A���[���쉺����ւ̐i�o�𐴂ɂ���đj�܂ꂽ���V�A�́A���̕������J���`���c�J���ʂɓ]���A�ꎵ�Z�Z�N�ɂ̓J���`���c�J������̓y�����A�瓇��A�����[�V�����ւƂ���ɐi�o���͂������B

�@�ꎵ���N�����O�N�ɂ́A�R�Y�C���t�X�L�[���瓇�̂����V�����V���ƃp�����V��������苒���A���N�ɂ̓V���R�L���܂ł̒T�����s���Ă���B

�@�����āA�ꎵ�O��N����O��N�ɂ̓V�����V���ƃp�����V�������ɔ_�k�l�����i�w�瓇���x�j�B

�@���̉ߒ��́A���b�R���ΏۂƂ����ߍ��ȃ��T�N��瓇�A�C�k�ɉۂ����̂ł�����A�܂����V�A�����̋����Ȃǂ�����A���S����A�C�k�����o�����Ƃ�����B

�@����A�R�Y�C���t�X�L�[ *

��̓E���b�v�E�G�g���t���̃A�C�k�ɂ��{�B�̐��i�ł��錦�D���E�ȐD���E���E��E����ȂǂƃV�����V���E�z�����V���E�I���l�R�^�����̃A�C�k����̃��b�R�A�ρA�h�̉H�Ȃǂ̒��p���ՁA�����Ă��ꂪ�J���`���c�J�����̃J���`���_�[���Ƃ̌��Օi�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ���Ă���B

* �R�Y�C���t�X�L�[�@�@���T�N�̒����ɒ�R�����Z����������邽�߂ɑ��荞�܂ꂽ�R�T�b�N�B

�@�ꎵ���N�A������̕s���ɑ��Ĕ������N�����B

�@�J���`���_�[���̕ߗ��ƂȂ��Ă����Y�������l�l�̓��{�l���~�o�������Ƃ��A�����y�������߂�Q�菑�̂Ȃ��ɋL���Ă���B

�@���N�A�����R�T�b�N�ƂƂ��ɂ͂��߂Đ瓇�V�����V�����ɓn��B

�@�ꎵ��O�N�ɂ͐V�����R���b�t�̖����ăp�����V�����ɓn��A���Ղɗ��Ă����G�g���t���A�C�k����瓇�̎�v�ȓ��X�ɂ��Ă̏�������ƂƂ��ɒn�}���쐬����B

�@�������A�\�����I���t�ɂ̓J���`���c�J�����ɂ́u�O�����v�A���Ȃ킿�A�C�k�������Z�݁A�����́u�O�����̒n�v�ƌĂ��قǂɃA�C�k�����̋��Z�n��ƂȂ�A�J���`���_�[��

* �Ƃ̌��Ղƒʍ����s���Ă����B

* �J���`���_�[���@�@���V�A�������J���`���c�J�����̐�Z�����C�e��������ނ�ƃ��V�A�l�̍����A�y���������V�A�l�̑��́B

�@�����炭�A���������ł̃��V�A�̐i�o�̏��́A�������ɃN�i�V����G�g���t�̃A�C�k�w�ɓ`��������̂ł��낤�B

�@���������A���炽�ȗ��D�҂̏o�������Ճ��[�g�̊m�ۂƂ����킹�A�����̃A�C�k�w�̏��O�˂ւ̐ڋ߂��͂��点���ƍl�����悤�B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |