|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@�@����@�@����@�@�O���@�@�l���@�@���@�@�Z��

��́@���k�A�W�A�̂Ȃ��̃A�C�k����

1�@�\��`�\�ܐ��I�̓��k�A�W�A�ƃA�C�k���� top

�@�\�I�O���A�̂��ɃA�C�k�������`������l�тƂ��S����ł������ƍl�����Ă���C���i������j�����́A�k�C���S��Ɋg�債����ɃT�n�����ɐi�o����B

�@���̂��Ƃɂ���āA�T�n�������j���t * �i�M�����[�N�j�ƃA�C�k�Ƃ̂������̍R���������N�������B

* �j���t�@�@�A���[���쉺����ƃT�n�����ɋ��Z���閯���B�����`�ł̓j���q�B���Ă̓M�����[�N�Ƃ���ꂽ�B

�@�@�@�@�@�@�@��\���I���߂̐��Ƃ́A���E�����Ǝ�A�C�b��ƍ̏W�o�ς���Ƃ���Z�`�Ԃ��Ƃ�B

�@���i����j���A���[���쉺�����̃e�B���Ɂu���������{�i�Ƃ����������Ӂj�v�������z�����i�k���K���j�����_�Ƃ����ق��A�T�n������[�̉ʚ��i�N�I�t�I�j�ɑO�i���_�������Ă����B���̎����ɂ�

�T�n�����̃j���t�i�M�����[�N�j�͂��łɌ��Ɂu�����i�Ȃ��Ӂj�v�i�����j���Ă���A�j���t���܂ރA���[���쉺����̏������ƂƂ��ɁA�A�C�k�́u����

* �i�N�M�j�v�i�N�C�E�N�E�F�C�j�Ƃ��Č��ɔF�������悤�ɂȂ����B

�@�\�O���I���ɂ̓A�C�k�i���ʁj���T�n�����ɓn��A�j���t�i�g�������M���~�j�N�P������̂ŁA���Z�l�N�ɂ��t�r���C

* ���R�𑗂�A�C�k�𐪂����B

* �����@�@�A�C�k�����̌`�����\�O�A�l���I�Ƃ����ȏ�A�u���ʁv���A�C�k�Ɛ}���I�ɂ͂Ƃ炦���Ȃ��B�̂��ɃA�C�k�������`�������l�тƂ𒆐S�Ƃ����W�c�Ƃ��Ă݂�K�v������A�����ł͂��̈Ӗ��ŃA�C�k�ƕ\�L����B

* �t�r���C�@�@Khubilai�i����܁`��l�j�B�����S���鍑�̑�ܑ�c��i�݈ʈ��Z�Z�`��l�N�j�Ō����̏���c��i�݈ʈ��`��l�N�j�B�@���n�i�������j�B��Z�N�A��v��łڂ��Ē����ꂵ�A�����W���̐����m�������B

�@�܂��J���{�W�A�E�r���}�Ȃǂ𐪂��A�܂����{��������Ă�Ȃǒ鍑�̔Ő}�i�͂�Ɓj���g�債���B

�@�Ȍ�A��l�N���甪�Z�N�ɂ����Č��͖��N�R�𑗂��ăA�C�k���������݂Ă����i�w���j�x���܁j�B

�@���̊ԂɁA���{�ɑ��錳���i�����j���ʒu���A���̎��s�ƂƂ��ɂ܂��T�n�����w�̐N�����s��ꂽ�B

�@���̌�A���㎵�N�����O�Z�ܔN�ɂ̓A�C�k���嗤�ɂ킽�茳�R�ƌ�킵�����s�k�����ƋL�^�����B

�@�u�����i�N�M�j�v�����ɕ������͈̂�O�Z���N����ŁA���N�A���ɖє�v���邱�Ƃ�����s����Ȃ܂܂ł������B |

�A���[���쉺����Ɠ��k�A�W�A

�i�X�������y�فw�ڈтƖk�����Ձx���ꕔ����)

|

�@���̎����ɃA�C�k�Љ�ł́A�y�핶������ߐ��I�ȃA�C�k�����ւƋ}���ȕω����Ƃ��邪�A���̔w�i�ɂ́A�{�B�̘a�l�Љ�Ƃ̊����Ȍ��Պ����ɂ�������E����E�ߗށE�āE���Ȃǂ̑��ʂ̗���������A�a�l�Љ�ւ̈ˑ��x�����߂��j���t�Ȃǖk���̎��ӏ������ւ̌o�ϓI�ȗD�ʐ������߂����Ƃ��A�T�n�����i�o���\�Ƃ����v���ƍl������B

�@��l��O�N�́w���C�i���傭���イ�j�z�����i�ʂ邩��j�i�J���L�i�����˂������j�x�����^

* �i���債��j�蕶�́A�A���[����͌��̓z�����i�e�B���j����C��n�����T�n�����ɃA�C�k�����Z���Ă��邱�Ƃ��L���Ă���B

* ���^�@�@�����i���傿�傭�j�B�\���I�ȍ~�A�������B�ɂ����ꂽ�c���O�[�X�n�̎�E�q�{�����ŁA�l�T�i���キ����j�E�����i�܂��j�Ɠ��n���B�@�\�I���߈����Łi�A�N�_�j���������ꂵ�Ĉ���ܔN�ɋ��i����j�����āA�Ɂi��傤�j�E�k�v�i�ق������j��łڂ��āA���B�E�ؖk�����킹�A��v�ƑΛ������B���O�l�N�A�����S���ɖłڂ����B

�@�\�����I�ɏ��^�̈ꕔ���̌��B���^���N����A�k���n�`����������ĂĖ��ƑΗ��A�̂������𐧔e���č����𐴁i����j�Ɖ��߂�B

�@���^�����́A��������ь_�O�i��������j��������Ƃ��\�I�ɐ��������B���݂܂����S�ɂ͉�ǂ���Ă��Ȃ��B

�@�u�����i�N�M�j�v�Ǝj���ɂ����ꂽ�A�C�k�͑嗤�̍��ƂƂ̌���I�ȑΗ��͔����Ȃ�����A��O�Z���N�ɖ��i�݂�j���k���i�y�L���j�����Ƃ�����Č��i����j�������S���ɒ��i���j���A���B�����_�Ƃ������R�������N�ɉ�ł��A�z�����i�ʂ邩��j�ɒ��Ԃ������R���Ǘ��E���ނ���Ȃnj��E�����Ԃ̍��ƌ��͎x�z�̋��������\�l���I��������\�ܐ��I�����ɂ����āA�T�n�����i�o���蒅�����ƍl������B

�@���̂��Ƃ����������́A���c�i�������j�i�y��

* �i�����炭�Ă��j���������k���x�z�̋��_�Ƃ��Ĉ�l�Z���i�i�y���E���i�\�Z�j�N�ɃA���[���쉺����̃e�C���ɓz�����i�ʂ邩��j�s�i�i�Ƃ��j��݂��A�T�n�����ɂ��O�̉q�i�������R�����_�j���������B

* �i�y���@�@����O��c��i��O�Z�Z�`��l��l�A�݈ʈ�l�Z�O�`��l�N�j�B

�@���@�i���������j�B���c�B�^����i�����ԂĂ��j�̑�l�q�B

�@���͎�i����j�A���͞��i�����j�B���i����j���ɕ�����ꂽ���A�^����v��A����i��������j�̕ςɂ��b�i�����j���s�������A�݂������ʂɂ��ĔN�����i�y�Ɖ��߁A�k���ɑJ�s�B

�@�����ł́A�����W�����������A�w�i�y��T�x�ȂǑ啔�Ȑ}����ҏW�����A�w�p�����サ���B

�@��l��O�N�ɂ́u�����v�i�����j�̖������i�C�V�n�j���A���[���여�悩��T�n�����ɂ܂Ō��킵�A�T�n�����̏������E�E�C���^�i�I���b�R�j�E�j���t�i�M�����[�N�j�E�A�C�k�̏������w�̖��ւ̕��������v�A���v���`�b�Â��A���̊W�͏\�Z���I�܂ő����B

�@���͈�l��O�N����O��N�܂łɁA�������i�C�V�n�j�����ɂ킽���ăA���[���쉺����ɔh�����A���ӂ̏������̖����ւ̕������͂������B

�@�Ƃ��Ɂw�i�J���L�x�ɋL��������̉����ł́A�u�C�O��v�̏����ɂ���Ԃ܂ŁA���Ȃ킿�T�n�����ɂ܂ł������āu�ߕ��E��p�v�u���āv���������āu�����i���傤�炢�j�v�����B

�@���ɂ��u�ܕo�v�́A���������{�����������ɂȂ���ēz�����i�ʂ邩��j�ɌR������������s�i�������A�A���[���쉺����ƃT�n�����̏��������ɑ�����z

* �i���сj������s���A�����i���傤�ԁj�ɉ������w���q���̊��Ƃ��Ėє�Ȃǂ́u�v�v�i�������������v�i�j�������߂����A���i���ʁj�E���i�͂��j�E�I���i���債�j

* ���邢�͋������P�� * �i���イ���j�Ȃǂ��ʂɉ��������B

* ��z�@�@��z�i���сj�Ƃ́A㱁i���j���n�̂��ÂȁA�z�i�сj�����̕@�ɂ��Ĉ����j���Ӗ�����B

* ��E�I���@�@��́A���ʁA���邢�͂ɂ����A�����͖��̈��ł��邢���тŐD���������ʂ́B

* �P���@�@�ЂƂ��낢�̈߁B

�@�����̉����i�́A�k���A�W�A�������Ƃ̕����ڐG�ɂ����Օi�Ƃ����킹�āA���{�C�n��k���̌��՚��Ƃ̐ڐG�̂Ȃ��ʼnڈΓ�����{�B�ւƂ����炳�ꂽ�B

2�@�\�܁`�\�Z���I�̃A�C�k�����Ƙa�l�Љ� top

�@���q�����̏\�l���I�O�������k������̏\�l���I���ɂ́u�ڈΓ��v�֘a�l�̋��Z���n�܂�B

�@�w�z�K�喾�_�i���킾���݂傤����j�G���i�����Ƃj�x�ɂ���Ă��A���O�E���ق́u�ڈv���Ìy�O���l

* �i�k�@�i�Ƃ������j�́j�ƌ��ՊW�ɂ��������Ƃ��킩�邪�A�������ɂ��Ìy�\�O��

* �i����Ƃ��݂ȂƁ����쌴�s�j���u�O�Î����v�ɐ������A�\�l���I�ɂ͔��ف|�Ìy�|�\�O���|����i�ዷ�j�̊C�^���[�g���`������������B

�@��O�O�l�i���O�l�j�N�́w��P����

* �i�Ă������炢�j�x�ɂ́u���i���������j�v�u�F�ꍩ�z

* �i��������ԁj�v���݂��A���̊��ɂ͏���ɂ��Ȃ藬�ʂ��Ă��邱�Ƃ��m����B

�@���ْn���́A�ዷ�i���䌧���l�s�j�����ߓ_�Ƃ�����{�C���i���ʚ��̍Ŗk�[�Ɉʒu�Â���ꂽ�̂ł���B

�@�a�l�̎�́A���فE���O�E�V�i���܁j�̐��i��i���݁j�m�����]���j�̎O�ɃO���[�v������邪�A�ق͔��قɏW�����Ă����B

�@���Z���i���a�l�\�O�j�N���u�ۊ�

* �i���̂肽���j�t�߂��v�E������ዷ�E�\�O�����o�R���Ă����炳�ꂽ�ƍl�����閄���K��l�Z�������o�y�����B

* �Ìy�O���l�@�@�Ìy�����̂��������p�ݕ��B

* �Ìy�\�O���@�@�Ìy�����k�����A��i���킫�j��͌��Ɉʒu����B���a�N�Ԉȍ~�A�O���l�E�Ìy�����k���E���k�����E�Ìy�@�a�i�͂Ȃ�j�S�̈ꕔ��̗L�������@�튯�i�Ђ���j�ʼnڈΊǗ̑㊯�ł��������������������z�����_�Ƃ��Ă����B

* �w��P�����x�@�����O���̉������ňꊪ�B���i�N�ԁi��O��l�`��l�j����̐����A���b�@��i���ق�����j�̍�Ɠ`���邪�^��B

�@�@�@�@�@�@�������Ȃ̌`���ŁA���m�̓��퐶���Ɋւ��鏔�����E�p���f�ނƂ��鏉�����ȏ��Ƃ��ĕ҂܂ꂽ�B�����E�]�ˎ���ɍL�����z�����B

* �F�ꍩ�z�@�@�F��͋T�c�i���߂��j������C�ݕ��̏����i���₷�j���i���َs�j�E���J��t�߂ŁA���̒n�Y�o�̍��z�B

* �u�ۊ��@�@���َs�u�C�ہi���̂�j���A���َs�����A���ً�`�����H�쑤�A�Ìy�C���ɖʂ��ď��݁B����\��ق̈�ŏ��ё��Y���q��nji�i���낤��������悵�����j�����Ƃ����Ƃ���邪�A��l���i���\���j�N�̃R�V���}�C���̖I�N�̍ۂɗ���B���j�ՁB |

�u�ۊ��i���̂肽�āA���َs�j�@�j�Վu�ۊِՕۑ���

|

�@���i���ʂɈˑ�����`�ʼnڈΓ��ɕ����I�x�z���������A�Ƃ��ɖk���E�ߋE�o�g�̍���������ɐi�o�����i���ʏ�̋��_�ł���͐�͌������������̎�Ƃ��Đ����������ł�����B

�@���������A�C�k�����Ƃ̌��Ղ��A�Ìy�\�O���𒆐S�ɁA��͓��{�C���ݕ��̏H�c�y���i�������j�E�j�������A�k�͒Ìy�E���k�i���������j��������u�Γ��v�܂œ��������̂��u���̖{�i�Ђ̂��Ɓj���R�v�Ə̂���������i�������Ƃ��L�q�����j�ł���A�\�ܐ��I�O������ɍŐ������}���A�w���

* �i�̂������݁j�x�ɂ��Ɩ��{�ɔn��Z�C�E���܁Z�Z�Z�H�E�A���i�����K�j�C�E�C���i���b�R�j��O�Z���E��z�܁Z�Z�c�����サ���Ђ��������B

* �w��Ӂx�@�ߐ�����̗��j���B�O�l�����A�t�^��Z���B�����}�R��̕҂ŁA�ꔪ�O�i�Éi�Z�j�N�����B�������{�̗��j�𒆐S�ɁA��O�O��i���O���j�N�����܋㎵�i�c����j�N�܂ł̎j����ҔN�̂Ŏ����A�e���ɏd�v�j���������߂�B

�@�������A�������͈�l�O���i�i���l�j�N�Ȃ�������ȑO�ɓ암�i�Ȃ�ԁj���ɒǂ��A�{���n�̒Ìy�\�O����������u�G�]�J���v�֓��������B

�@���̊ԁA����ł́A�\�ܐ��I������܂łɒÌy�������̓�����}��ɂ��̎x�z���̍������n���i�����܁j�����l�암�Ɋق�z���Ċ����Ԑ��ɂ͂����i����\��ف��ǂ��Ȃイ�ɂ��āj�B

�@�\�ܐ��I�O���ɂ́A�������Ƃ��̉Ɛb�ł��铹��َ̊�ɂ�銄���ɂ���āA�ڈΓ������̘a�l�W�c�ƃA�C�k�����Ƃ̂������ɐ����E�o�ϓI�ȏՓ˂��N�����Ă���B

�@�ڈΓ��ւ̔s���Ȍ�A�������͉ڈΓ������̃A�C�k���Ղւ̈ˑ������߂����A�암�x�z�n�ƂȂ����\�O���≺�k�ւ̃A�C�k�̓n�q�������ƍl������B

�@�e�َ�w���܂��A�A�C�k���Ղ�a�l������̋��Ɛ��Y�̎Y���Ǝዷ�n���i���䌧���l�s�j���͂��߂Ƃ�����{�C���ݏ����Ƃ̌��Ղ��o�ϊ�ՂƂ����B

�@�e�َ�́A�������ɑΗ����Ȃ���A����̃A�C�k�Ƃ̌��Ղ����ߌ��՚����g�債���B

�@������������̂Ȃ��ŁA���Ղ̎哱���͂������ɃA�C�k����َ�Ɉڂ�A�܂����D�I�ɂȂ��Ă������B

�@�A�C�k�����͗̈�A���邢�͐��Y�E�����́u��v�Ƃ��ẴC�E�H���������B

�@����̓L�����E�C�E�H���i�R�̎닙�̎���j�ƃy�c�E�C�E�H���i��̋���j����Ȃ郄�E���E�C�E�H���i���̎닙�����j�ƁA���v���E�C�E�H���i�C�̋���j����Ȃ�B

�@�̈�Ƃ��ẴC�E�H���̋��E�͕������i�Ԃ��ꂢ�j�Ƃ��̐�̗������悷��R���i�����傤�j����щ͌��̊C�l�ł���B

�@�C�E�H���̐�L�҂́A�͐여��ɑ��݂���R�^���i�����́j�ł���A�Ƒ��̐�L����������B

�@�\�܁`�\�Z���I�O���ɂ͘a�l�ɂ��C�E�H���w�̐N�����N����A�A�C�k�����̐��Y��Ղ̔j�n�܂�B

�@����́A����\��ق̏��ݒn���͐�͌����ɏW�����Ă������Ƃ���������͂����悤�B

�@����ɁA����̉͌����𒆐S�Ƃ��āA�{�B�ƉڈΓ��̏��i���ʂ̌��ߓ_�Ƃ��ď��Ɠs�s���������ł́A�o���肷��a�l�E�A�C�k�̏��D�E���ՑD�ɑ��Ĉ��̐ł��ۂ��������錠����N���i�َ�Ԃ̒N�����A�A�C�k���j�̎�I�ɓƐ肷�邩������ꂽ�B

�@���̂��Ƃ��܂��A�\�Z���I���ɂ����Ęa�l���͂ƃA�C�k���͂Ƃ̂������ɍR�����u������v���ƂȂ����B

�@���̈������Ɗe�َ�ɂ��}�������܂��Ă�����l�ܘZ�i�N����j�N�ɁA���������ڈΓ�����H�c�������ւƈړ�����Ƃ��������I�����܂��B |

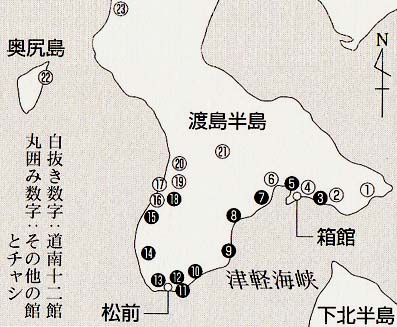

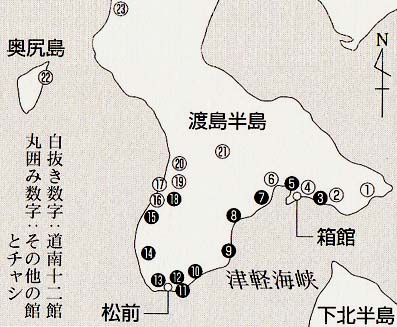

����\��ق̕��z

�i���萅��u����̘a�l�̊فv�w��݂����钆��4�x�ɂ��j

�@�ˈ�i�Ƃ��j�فA�A�����i�����ǂ܂�j�`���V�A�B�u�ۊفA�C�^�q�O�i�Ƃ���܂��j�فA�D���فA�E��s���i��ӂ炢�j�فA�F�ΕʊفA�G����i�Ȃ��́j�فA�H�e�{�i�킫���Ɓj�فA�I�����i����Ȃ��j�فA�J�H���i����ׁj�فA�K��فA�L�H�ۓc�i�˂ڂ��j�فA�M�����i�͂炮���j�فA�N��i�Ђ����j�فA�O��m���������`���V�A�P���R�i����܁j�فA�Q�ԑ�فA�R�F��i�������j�فA�S���i�Ƃ܂�j�فi21�j�����i�����Ԃ�j�فA�i22�j���K�{�Ái��������݂₸�j�`���V�A�i23�j���c���i�����Ȃ��j�`���V�B

|

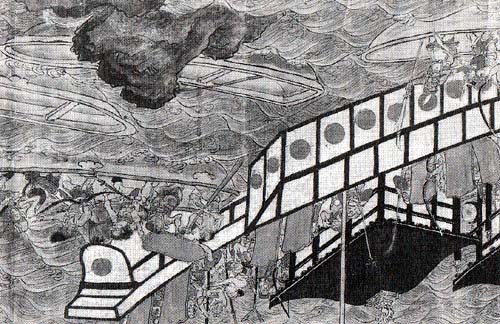

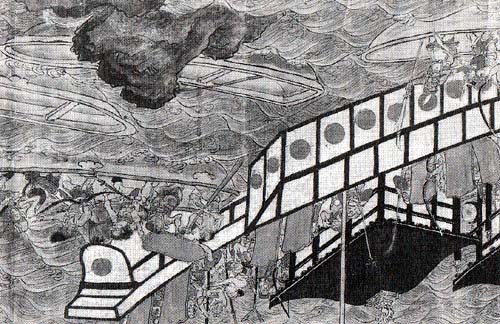

�@����َ̊�̂Ȃ��ł͑���i�������ā����O�j�̉�����G�i�����̂��ɂ��������j�A�Ε��i���ׂ��j�ق̉����Ɛ��A�ԑ��i�͂Ȃ���j�ق��y�b�G���i�����������������j���L�͂ŁA�w�V���V�L�^

* �i�����̂��낭�j�x�ł͈�l�ܘZ�N�Ɉ����i�����j���G�͏H�c�̏������i�������܁j�Ɉڂ�ہA�u���̍��v���̉��ډƐ��A�u���O�v��������G�A�u��̍��v���y�b�M�L�i�G�ɂ��Ó��j�ɂ������A����������i���ゲ�j�Ƃ����Ƃ����B

* �w�V���V�L�^�x�@���O�i�L�i�����Ђ�j���B�ߐ����������́A�M�L�ȗ���Z�l�Z�i���ێO�j�N�ɂ������y��E���O���̋L�^�B

�@�\�ܐ��I������܂łɈ������Ɗe�َ�́A������G�E�����Ɛ��E�y��G���i���E�j������������|���E�|�َ�Ƃ����O�̐����x�z�K�w���琬�藧�悤�ɂȂ��Ă����̂ł���B

�@�������A�������̉ڈΓ��ދ��́A�a�l���̌�������邪���A������_�@�Ɉ�l���i�N���O�j�N�A���̎����ő�̖I�N�ƂȂ����R�V���}�C���̖I�N���u������B

�@�u�C���i���̂�A���َs�j�ł̓S���i�̓K���Ȍ��Չ��i���߂���g���u������N�������Ƃ���邱�̖I�N�ɂ���āA���ْn��̘a�l���_�͉�ł����B

�@�َ�Ԃ̊����͂�����A����I�ȍU�����܂ʂ��ꂽ�y��G�ɂ̋q���i���Ⴍ�����j���c�M�L���y�莁�𑊑����R���w���҂Ƃ��āA��m�����ӂɏW�Z����悤�ɂȂ����c��̊e�َ�ɗD�ʂ���悤�ɂȂ�B

�@�����ĈȌ�قڈ�Z�Z�N�ԑ����A�C�k�I�N����肱���A����ɘa�l�̓��ꌠ�͂��`�����Ă����B

�@�y�莁�́A��܈�l�i�i���\��j�N�A�ꑰ�E�Ɛb�������ď�m�����珼�O�̑�قɈڂ�A�w�R�����i�����j������㊯�Ƃ��ĔF�߂��A���n�x�z�҂̈ʒu���l�������B

�@�����ăA�C�k�����Ƃ̂������ɍu�a�𐬗������邱�Ƃɐ�������B

�@���ꂪ�A�V����\�N�̐��ƌĂ��A�C�k�����Ƃْ̋��ɘa�̎����ł���B

�@��܌܈��i�V����\�j�N�́u����i���Ă��j�̏��D���҂̖@�x�i�͂��Ɓj�v�͘a�l�̋��Z��Ԃ����O���S�̂���߂ċ����͈͂Ɍ��肵�����̂́A

�@�@�푈��ԂɏI�~����ł��A����I�œƐ�I�ȑA�C�k���Ց̐������肾���A

�@�A������̓y�n�����Ƃ��āu�a�l�n�v��n�o���A

�@�B�A�C�k���Ղ̏�����O�Ɍ��肷�邱�ƂŁA�ڈΒn�i�������j�Ɍ����Ăł͂��邪����I�ȃA�C�k���ՓƐ�̐���ۏႷ�邱�Ƃɐ�������B

3�@�ڈ��݂�� top

�@�����ɂ�����u�ڈv�́A�A�C�k�Ƃ��������T�O���̂��̂ł͂Ƃ炦���Ă��炸�A�u���{���v�̋��E�ł���Ìy�O���l�E�ڈΓ��ɒǕ����ꂽ���݂Ɠ��ꎋ�����ȂǁA���`�I�ȊϔO���琬�藧���Ă����B

�@�u�ڈv�Ƃ����ϔO�ݏo�����̂͂����܂ł��A�������ƂƃA�C�k�����Ƃ̒��ړI�ȊW�̔����ɂ���A�\�l���I���ɂ͋�̓I�ȔF�������܂�Ă��邪�A�A�C�k�̐l�тƂ������������Ȃ��������߁A����͓�����̘a�l�̋L�q��L�^�ɂ�����I�Ȃ��̂ł����Ȃ��B

�@�A�C�k�������L�����{�B�̍ŏ��̎j���͎��������̈�O�ܘZ�i�������j�N�ɁA�z�K�i����j�~���i���イ�j��҂Ƃ��Đ��������w�z�K�喾�_�i���킾���݂傤����j�G���i�����Ƃj�x�ł���B

�@�{���́A���������炪�`�����G�Ǝ����i���Ƃ����j�ɂ��M�Z����{�i�����݂̂�j�z�K�_�Ђ̉��N�G���ł��邪�A���{�͈�ܔ����i�吳�\�܁j�N�Ȍ㎸���A���݂͎����݂̂��ʖ{�̌`�œ`������B

�@���k�̑�C�̒����Ɂu�ڈ��瓇�v������u���m�{�i�Ђ̂��Ɓj�v�u���q�i���炱�j�v�u�n�}�i�킽��Ƃ��j�v�̎O�ނ̉ڈ��Q������B

�@�u���m�{�v�Ɓu���q�v�͊O���ɘA�Ȃ�A���e�͖鍳�i�₵��j�̂悤�ł���A�b�E������H�Ƃ��Ĕ_�k���s��Ȃ��B

�@�����āA���t�͂܂������ʂ��Ȃ��B

�@����A�u�n�}�v�͘a���i�킱���j�̐l�Ɏ��āA���t���唼�͒ʂ��邪�A�E���i�Ђ��Â�j���тȐl�Ƃ����B

�@�܂������N�����p��S���Ă�����A�R����b�̂悤�ɑ��邱�Ƃ��ł��A�S���p���ĕ���ɂ�����A������������i�ւ��͂��j

* �̂悤�Ȃ��̂�����B

* �ւ��͂��@�ޏ���_�傪�F���Ŏg���_��

�@�u�F�]���ߎq�F�v�i�E�V�����P�V�A�E�X�P�V�B����]�̖��[�����݂̔��فA�܂��͉��k�����j�A�u�����F���Ɍ��v�i�}�g�}�C�B���݂̏��O�j�Ƃ�������������A�u�n�}�v�͑����u�Ìy�O���l�v�ɉ��������Ղ��Ă���ƋL�����B

�@�u���m�{�v���̃A�C�k�A�u���q�v�𐼊C�݂̃A�C�k�Ƃ�����̂���A�A�C�k���k���Ɉʒu���鏔�����ɂ��Ă錩�������邪�A�u�n�}�v�ɂ��Ă͖��炩�ɖk�C���암�̏Z�l�ł���A�Ȃ��ɂ͉��B�i�������イ�j�������̖ŖS�Ȃǂɂ���ē��k����u�Γ��v�ɓ����n�����l�тƂ◬�Y�҂̖�����܂܂��ƍl������B

�@����ꂽ�w�z�K�喾�_�G���x�̊G��₢�A�����l���݂��u�ڈv����m�肤����̂Ƃ����w�������q�G�`�x������B

�@���Ɩ@�������@�G�a�̓��ǂ�������A���݂ł͓������������ّ��̍���u���{���F�i��傤�قႭ���傭�j�������q�G�`�v�́A��Z�Z���i���v���j�N����܌��܂ł̂������ɐے��i�����j����g�i�����Ȃ݁j���Z�l�`�v���i�͂��̂��Ă��j�ɂ���ĕ`���ꂽ���̂ŁA�ܔ����i�q�B�i�т��j�V�c�j�N�̉ڈΏP�������Ƃ����G�`�̑��ʂɂ́A�O�l�̉ڈ��`����Ă���B

�@�ڈ́A���̉H��g�ɂ�����A�O�����Ȃ��������ŁA�f���ő��ɂ̖͑тƂ��ڂ����`�ʁA���ĕG�E�Ӎ��i������j�̂悤�ȍ��i����j��������A��������̂悤�ɂ��ݑO�ɐL���Ă���A���q�ȂǂƂ͖��炩�ɕ����̈قȂ鑶�݂Ƃ��ĕ`�����B

�@����ɁA�܂������s�l�i�݂₱�тƁj�̃C���[�W����s�������̂Ƃ��āA��܈ꎵ�i�i���\�l�j�N����A��a�G�i��܂Ƃ��j��听�����y�����M

* �i�Ƃ��݂̂ԁj�ɂ���ĕ`���ꂽ�w�������i����݂��ł�j���N�x������B

* �y�����M�@�@���v�N�s�ځB���������̑�a�G��ƁB��l�Z��`��ܓ�O�i�������`��i�O�j�N�ɂ����ċ{��̊G���i���ǂ���j�̗a�i��������j�̐E�ɂ������B�������{�̑�a�G�W�̌�p�߁A��ށE�Z�@�̗̈���g���A��a�G�̌`����L���ɂ��A���K���ɓK������G��ɉ��v�A�y���h�̒n�ʂ��m�������B

�@�����ɕ`���ꂽ�ڈ͌��͎��܂ł����A������������S�i���Ⴋ�j�����G�A���邢�́w�ÏP���G���x��z�N�����郂���S���I�ȋ|��|�A�C��̑�D���珬�D�ɏ��ڂ�U�߂悹��\�}�ȂǍ��y��N������ِl�̃C���[�W������������B

�@�����l���Ό���̎��������ĕ`���������ɂ��ẮA����w�̎j���Ƃ��Ẵe�L�X�g�E�N���e�B�N���K�v�ł���B |

�w�������q�G�`�x�̂Ȃ��̉ڈ@�������������ّ�

�w���������N�x�̂Ȃ��̉ڈ@�������������ّ�

|

�@���̂��߂ɂ́A�l�Êw�▯���w�̐��ʂ����܂��A�Ȃɂ�茻��I�Ȗ��S����́A�A�C�k�����������̐l�тƂ̗��j�ƕ������̂��̂ɑ��闝�������߂��Ă���B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |