|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章

五章 クナシリ・メナシの蜂起

1 場所請負制の成立 top

藩主や藩士の財政が悪化する元禄期(一六八八〜一七〇四)ごろには、商場(あきないば)の経営を共同して行う商場知行主(ちぎょうぬし)や、運上金(うんじょうきん)をとって商場の経営を商人に委ねる者さえあらわれ始めた。

こうした動きは、松前三湊(さんそう)と本州の諸湊(みなと)を結ぶ商品流通の発展に支えられた海上交通網の展開もあって、享保期(一七一六〜三六)以降には一般化したと考えられている。

これが、場所請負制(ばしょうけおいせい)の成立である。

この経営を委ねられた商人が場所請負人で、運上金にみあった収益をあげるために、商場交易だけではなく各場所(商場)での鱒(ます)船・秋味(あきあじ)船・海鼠(なまこ)引船の操業許可を受け、場所のアイヌの人びとに漁業に従事することを強制した。

さらに、一七九九(寛政十一)年以降の蝦夷地の前期幕領化(ばくりょうか)以降、場所請負人は行政的な職務さえ代行するようになる。

とくに一八二一(文政四)年からの松前藩復領期には商場知行制が廃止され、蝦夷地は松前藩主の直轄地となってすべての場所は商人の請負いとなり、この段階には場所請負人は、労働力の確保のためにアイヌの人別帳(にんべつちょう)さえ作成し運上屋(うんじょうや)に常備するようになった。 |

場所請負証文(一七三〇年) 北海道立図書館蔵

|

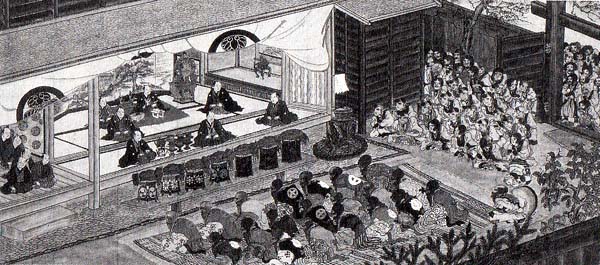

場所請負制による経営は、アイヌの人びとの慣例・慣習を利用していた。

その典型としてあげられるのがオムシャである。

それは、アイヌの人びとが久しぶりにあった友人と交わす挨拶の儀礼ウムシャ

* から転じたものとされる。

* ウムシヤ 久しくあわなかった者が再会したとき、手をとり、両手で頭から肩までなでおろし涙を流して語りあう儀礼で、その際、物品の贈与をともなった。 |

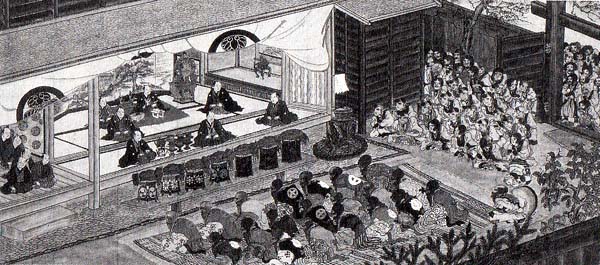

オムシヤの図(日高アイヌオムシャ之図」) 市立函館博物館蔵

|

商場知行制下で交易の際行われたアイヌの礼式オムシャは、場所請負制下では一方的な慰労と日常的諸注意の読み聞かせを組み込んだ漁事終了後の支配儀礼へと変質した。

それは、一七九九年以降の前期幕領期においても踏襲され、鰊

* (にしん)漁や昆布(こんぶ)漁の終る夏に、場所によっては秋味漁の始まる前にも行われた。

* 鰊 ニシンをさす語としては、鯡が多く用いられる。

かど、ともいい、鮮魚や塩蔵・燻製などの食用のほか、肥料・鰊油として利用される。

卵巣を乾燥したものが「かずのこ」。鰊油は鰊から採収した脂肪油で、淡黄色ないし赤褐色の不快臭のある油体。

パルミチン酸・オレイン酸などが主成分である。

終日酒宴が行われ、アイヌの人びとに下賜(かし)品・撫育(ぶいく)品があたえられたが、オムシャの際の「申渡書」の内容は、場所から自由に外にでてはいけないこと、運上屋以外と交易をしてはいけないこと、駅逓人足(えきていにんそく)をつとめなければいけないことなど、一方的に幕府の法度(はっと)や請負人の私的支配を維持・強化するものであった。

とくに、後期幕領期には、アイヌを内国民化して「外圧」にあたろうとした幕府によって、オムシャは「撫育」の場として重視され、幕府役人がオムシャに参加しその公的な性格が強化された。

交易主体から漁場の労務者へ転化させられたアイヌの人びとは、幕領期には道路開設・荷物継立ての人夫(にんぷ)・馬子(まご)から会所(かいしょ)の雑役(ざつえき)まで、公私の両面のあらゆる仕事にかりだされた。

しかし、この対価は、漁場稼ぎの場合、年間給代として銭五〜一五貫文(両に換算して最高でも二両一分)、一方、出稼和人の年間給与は七〜八両であった。和人から購入する和産物の価格は、十勝場所を例にとると清酒一升二〇〇文(約四日分の給代)、煙草一把九〇文(二日分)、マキリ(小刀)一丁七〇文(一日半分)、キセル一本九〇文(二日分)、縫針一本三文(一日の給代で一五本)、古着一枚二貫五〇〇文(五五日半分)などと法外なものであった。

反面、アイヌからの物品の買上げは、海産物(干鱈(ほしだら)・干粕(かす)・昆布など)を例にとると、和人からの買上げ価格の三分の一程度に押さえられた。

しかも、これらの給代、物品・産物の勘定は帳簿のうえで処理され、年一回漁期の終りに差引き勘定となり、帳簿自体が不正なことも少なくなく、無賃に等しい状況に陥ることもまれではなかった。

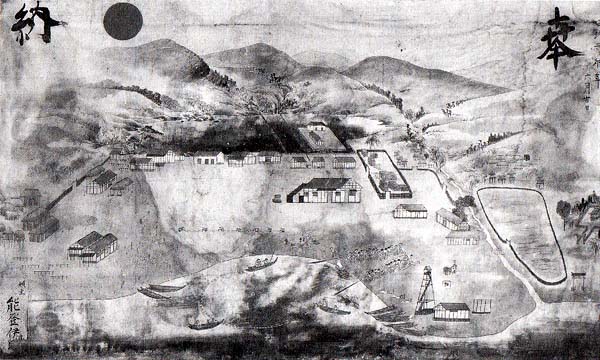

それでは、各場所の空間的な構造はどのようなものであったのか、青森県下北郡風間浦(かぜまうら)村大石神社に、一八五五(安政二)年、松前藩士早坂文嶺

* (はやさかぶんれい)が描き、能登伊助(ほかの絵馬では「総番人」を袮する)が奉納した、「蝦夷地場所図絵馬」(鰊地(にしんじ)引網図)によってみてみよう。

* 早坂文嶺 幕末期の松前藩士で、アイヌ絵を描き、ニシパの雅号を用いた。

『新撰陸奥(むつ)国誌』に、大石神社は素戔嗚尊(すさのおのみこと)をまつり、一六七八(延宝六)年勧請(かんじょう)の棟札(むなふだ)には「大石大明神」、相殿の天照皇太(てんしょうこうたい)神宮は「磯(その)大明神」と伝えられる、とある。 |

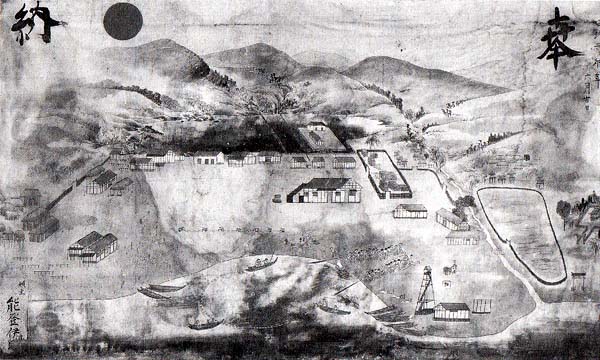

「蝦夷地場所図絵馬」(鰊地引網図、105.6×166.2cm)

大石神社・北海道開拓記念館蔵

|

この絵馬(えま)の場所は不明だが、おそらく西蝦夷地のいずれかの場所のようすを具体的に描いたものである。

場所の経営・漁業生産にかかわるおもな構造物はつぎのとおりである。

絵馬の中心には、場所経営の中心である運上屋がおかれる。そのほかの建物群として番屋(ばんや)・倉庫・高札場(こうさつば)と、二ヵ所の神社がみられる。このうち池の奥の神社は稲荷杜である。

海岸部では、鰊の群来(くき)を見張るためのヤグラがおかれている。

海上に浮かんだ船では海面を竿でたたいて魚を網のなかに追い込み、浜ではアイヌの人びとが地引網を引き、これを番人が監督している姿が描かれる。

さらに、浜には鰊をしぼって魚油と締粕(しめかす)に分離するためのドウや、身欠き鱇を乾燥させるための干場がみられる。

周囲には木柵がめぐらされ、貯木場や畑とおぼしき空間も認められる。

木柵の外側にはアイヌのコタンが左右二ヵ所にある。そこには住居であるチセのほか、高床式の倉庫、および子熊を飼育するための檻(おり)もみられる。

コタンは、場所の経営のための諸施設を取りまくように設定されている。

こうした配置からみて、このコタンは、自生的に発生し展開した集落ではなく、場所の労働力として遠隔地のアイヌの人びとを強制的に移したことによって成立したものであることがうかがわれる。

チセ、つまり家のまわりの付属施設としてみられるのは、祭壇・飼育檻・倉庫である。祭壇、すなわち幣柵(ぬささく)は、ヌサといわれる神々への礼拝場である。

コタンや、その家でまつられる神々のイナウが建てられた神聖な場所である。

ヌサの南には、丸太を井桁(いげた)にくんだ飼育檻が設けられる。

送り儀礼のために山で捕獲した、仔熊・鷲・梟(ふくろう)・狐などの幼鳥獣の飼育のためのものである。

ネズミなどの害から守るために高床式につくられた倉庫には、一家族が二、三年間に必要とする保存食糧がたくわえられており、出入りにはハシゴが用いられた。

この絵馬に示されるように、場所の中心には場所の諸業務を統轄する運上屋が設置され、漁場を監督する番屋が各所に建てられ、場所請負人の配下の和人の番人が多数派遣された。

やがて、番人の越年が恒常化し、場所のアイヌの人びとは、年間を通じて番人の監視のもとにおかれるようになる。

場所請負制の成立は、蝦夷地で生活するアイヌの人びととその社会に大きな変化をもたらすことになった。

第一に、この絵図にみられるようなコタンの景観は、自然村落ではなくクンチ、すなわち強制連行・労働によってもたらされたと考えられる。

同時に、場所内の番人たちの暴力、とくに女性に対する暴力も頻発する。

松浦武四郎(まつうらたけしろう)は石狩場所のみで、番人妻妾の例を三二もあげている。

さらにそれに拍車をかけだのが、和人との接触による天然痘・梅毒などの疾病(しっぺい=疫病)の流行と死亡者の増加、そして未婚者の増加、堕胎の強要などによる出生率の低下などで、文化・文政期(一八〇四〜二九)以降幕末にかけて、アイヌ人口は急激に減少した。

こうした、場所請負制下のアイヌの人びとの抑圧された姿は、近世後期以来、最上徳内(もがみとくない)や松前武四郎が厳しく糾弾して以来、今日もなお意識化されている。

もちろん、これは歴史的な事実であり、目を背けてはならないことである。

しかしながら、それにとどまったとするなら大きな問題がここには残る。

それは、それでは一方的な支配と収奪にさらされたなかで、アイヌの人びとは民族的な主体性をどのように維持し、その文化を守り伝えていったのか、それを可能ならしめたものは何であったのかということである。

2 蜂起とアイヌ社会 top

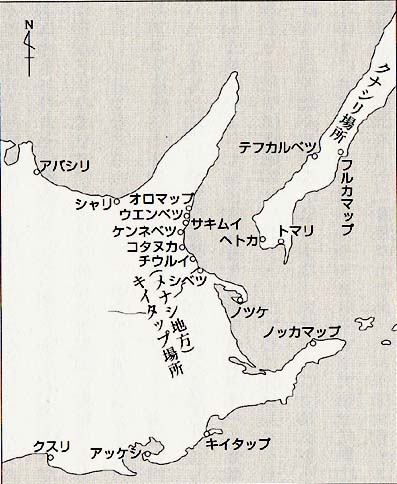

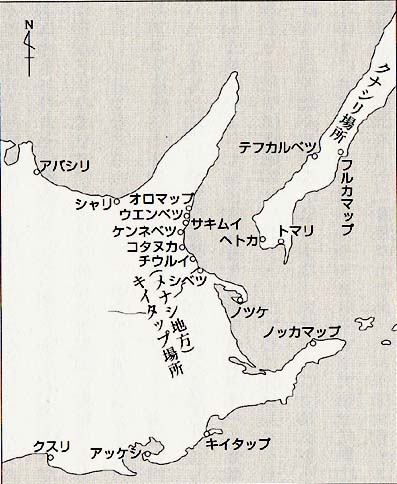

一七八九(寛政元)年五月、飛騨屋(ひだや)久兵衛の請け負っていたクナシリからメナシにかけて、クナシリ惣乙名(そうおとな)サンキチの弟マメキリやクナシリ乙名ツキノエの子セッパヤに指揮されたクナシリのアイヌ四一人、メナシのアイヌ八九人、計一三〇人による蜂起が起こった。

クナシリでは五月七日にトマリの運上屋を皮切りにマメキラエ・トウブイ・フルカマップなどの番屋を襲い、十三日には根室海峡の対岸のメナシ地方のうちシベツ・チウルイ・コタヌカ・サキムイ・クンネペツ・オロマップなどを襲撃した。

松前藩は六月二日に「取調(とりしらべ)」として新井田(あらいだ)孫三郎以下、二六〇余人を鎮圧のために差し向けた。

一行は途中、閏六月七日には「大しもよりとかち」までのアイヌ首長層から帰服の証として「手印」(てじるし)の各品を徴収した。

* 手印 宝物を謝罪・約束の印として提供し、合意を確認する行為。

また十六日には「あつけし長人」らを呼びだし蜂起の原因についての聞取りを行った。

それによれば、南部大畑村(おおはたむら)左兵衛(さへえ)はクナシリ総支配人であったが、昨年からマメキラエで海鼠(なまこ)・鱒締(ますしめ)稼方(かせぎかた)の支配人となった。

以後、クナシリでは運上屋に行ったアイヌには米・酒・味噌にまで毒を混入してアイヌを根絶やしにしようとしているという風聞が広がり、事実、長人サンキチが薬として運上屋から「目付(めつけ)勘平」よりとあたえられた酒を飲み病死し、「ふるかまふ長人マメキリ」の妻は運上屋で振る舞われた食事をとったあとに急死したという。 |

クナシリ・メナシの蜂起関連図

|

さらに、蜂起に参加したクナシリとメナシのアイヌ側の「申口(もうしくち)」は、場所請負人たちのアイヌに対する過酷な扱いと脅迫、不公正な賃金の支払い、女性への虐待、越冬準備も不可能なほどの労働強化などが飛騨屋の場所で甚だしく、それを強制するための暴力が日常化していたことを暴露している。

一行は生存者やアイヌ首長層からの聞取りを続けながら、二十六日にクスリ(釧路)に、翌日にアッケシ、七月八日にノッカマップに到着した。

すでに蜂起したアイヌはツキノエやションコといった有力なアイヌ首長に説得され同地に出頭していたが、新井田はこれら蜂起関係者を現地の仮牢に投獄した。

この際、彼らは新井田らに「手印」を差しだし謝罪と恭順(きょうじゅん)の意を示したが、七月二十一日にこれを無視して蜂起の頭取(とうどり)としてクナシリのマメキリほか一三人、メナシではシトノエほか二二人に対し死罪を申しつけた。

刎首(ふんしゅ)が六人目におよんだとき、牢内で処刑者が「ベウタンゲ」と呼ばれる叫びをあげたため、松前藩兵は牢に向け発砲し死罪とされた全員を殺し、処刑者の首を松前に運び哂(さら)した。

場所請負制のもとで、藩主や知行主に変わって場所請負人が漁場の経営にあたることは、不当なものではあれ、漁場で生産されたものを買いとるという商人とアイヌとのあいたの経済関係を成立させるものでもあった。

さらに、肥料生産のための締粕生産にともなう副産物として、魚油がアイヌ社会にもたらされるようになった。

アイヌはその魚油を「手宛(てあて)」として配分されることによって、アイヌ自身にも利益を生むあらだな交易品=商品を手にいれることになった。

このことが、アイヌ自身が場所請負制のもとでの漁場労働にみずから雇用されていく根拠であり、こうした余得を保証することで請負商人は各場所におけるアイヌの労働意欲を高めることをはかった。

飛騨屋の請負場所のうちでも、アッケシでは魚油のアイヌへの折半が行われていた。

しかし、クナシリの飛騨屋の場所では、アッケシのような魚油の折半は行われなかった。

その理由は、飛騨屋が累積した経済的な損失を急速に回収せざるをえない状況にあったことにあろう。

さらに、アイヌの人びとの夏から秋にかけての鮭・締粕漁への従事は、越冬のための食糧確保を困難なものにさせていた。

加えて、飛騨屋の請負場所では、質の悪い米・酒・煙草と、アイヌの人びとが稼ぎだした諸品を強制的に交換させる「非分」が横行していたが、仕返しの「通商」差止めを恐れ訴えられない状況であった。

このため、クナシリのアイヌの人びとは、こうした飛騨屋の経営に抵抗し、「当春より夷(えぞ)共銘々稼に働可申(もうすべく)」、つまり飛騨屋の場所では働かず、「自分稼(じぶんかせぎ)」によって生計を立てるという雇用労働の拒否の道を選んだのであり、このことが一層、飛騨屋の暴力と脅迫を加速させた。

さらに、クナシリおよびメナシのアイヌの「申口」でも、和人稼ぎ方などの婦女子に対する「密通」についての具体的事例があげられている。

このような場合、アイヌの慣習としてまず要求されるのは罪を償うための「ツクナイ」であるが、その「ツクナイ」の要求はいずれもが和人側により拒否され、かえって「非分」を申しかけられる結果となった。

また、一七八九年春には番人たちがアイヌの勤労意欲の減退に、「毒殺」するなどと脅迫を重ねていた。

そこに「クナシリ惣乙名サンキチ」や「サンキチ弟乙名マメキリ」の妻の、毒殺を推測させる死亡事件が起こった。

アイヌ社会では身内が殺生された場合、当然として報復が前提とされていた。

酷使や虐待・脅迫行為に加え、社会慣習を一方的に踏みにじる「品々背憤(はいふん)」、そして毒殺を推測させる死亡事件によって、クナシリだけでなくメナシまでのアイヌが「所縁(しょえん)」という地域的な広がりのなかで武力による制裁に立ち上がった。

したがって、蜂起したアイヌの人びとにとってその行為は、アイヌ社会における慣習に基づく制裁権を行使したものにすぎなかったのである。

3 「夷酋列像」とアイヌ首長層 top

鎮圧後、松前藩は協力的であったアイヌの人びとを「御味方(おみかた)蝦夷」と位置づけ、おもだった首長層を松前に「御目見(おめみえ)」のために呼びよせた。

まず、新井田らに同行してアッケシ脇乙名シモチらが、翌年にはツキノエらが松前に召しよせられている。

今日、われわれはこのときに描かれた「夷酋列像(いしゅうれつぞう)」と称されるクナシリ・メナシの蜂起の鎮圧に功のあったアイヌ酋長層二一人の一連の肖像画をみることができる。

蠣崎波響 * (かきざきはきょう)の筆によるこの一連の絵のなかで、ツキノエは蝦夷錦(えぞにしき)のうえにロシア風のマントをはおり、イコトイは裸足で鑓(やり)をもち、目にもあざやかな赤のマントをまとっている(Index章

左の図=本の表紙)。

* 蠣崎波響 名は広年(ひろとし)。一七六四(明和元)年、松前資広(すけひろ)の第五子として生まれる。

のち、松前藩家老。江戸で文を建部涼岱(たてべりょうたい)に、また画を大原呑響(とんきょう)に学び波響(はきょう)と号する。

一七九〇(寛政三)年に円山応挙(まるやまおうきょ)の門人となる。

「夷酋列像」は一七九〇(寛政二)年に描かれた絹本(けんぽん)着色の画帖で一二葉がおさめられるが、日本にある自筆のものは市立函館図書館蔵の「イコトイ」「ションコ」の二点のみで、フランスのブザンソン美術館に十一葉が所蔵される。

そして、それぞれが凶相とされる三白眼(さんぱくがん)であり、また不自然な狩りのポーズで描かれる者もあるなど、粉本 * (ふんほん)と比較しても夷風を強調するための甚だしいデフォルメ(変形)が加えられている。

* 粉本 絵の下書。

しかしながら、一七八二(天明二)年に飛騨屋とのあいだに交易をめぐって対立したツキノエが「心底を改め相詫」びたのは、必ずしも順調でないロシアとの交易に拘泥(こうでい=かかわる)することなく、交易相手をその状況において選択しようとする現実的なたくみな交渉の結果であった。 それは、一八〇〇(寛政十二)年に「心底相改」めたといわれるまで、幕府や他のアイヌに対して反抗的であったイコトイにも共通する。

波響により描かれたアイヌ首長層らは、松前藩によってあたえられた「御味方蝦夷」という言葉によってイメージされるような一方的に従属した存在ではなかった。 それだけに、アイヌ首長層の動向は松前や北奥(ほくおう)の和人にとり、その一挙一動が注意を引くものであった。

一七九三(寛政五)年のラクスマン来航時にあっても、ツキノエはロシアとの内通を疑われ、その動向についての風聞は関東にまで達していた。 「騒擾(そうじょう)」としてのクナシリ・メナシの蜂起の記録には、背後にロシアの南下という国際条件があるだけに、幕府あるいは松前藩による一方的な記述や粉飾を含むことはすでに指摘されている。 |

「夷酋列像」(郷味方蝦夷之図)よりションコ

市立函館図書館蔵

|

クナシリ・メナシの戦いの背景やアイヌ首長層の位置付けは、暴力の応酬や裏切りといった単純な評価ではなく、当時のアイヌ社会のあり方全体を視野にいれた考察が必要である。

このことは、場所請負制がすぐれて、民族問題としての本質をもっていることを示している。

top

**************************************** |