|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章

六章 民族文化の否定から「臣民」化へ

1 「外圧」と蝦夷地の内国編入 top

「外圧」とは、寛永以来の近世の外交体制の秩序にはなく、それまで通交関係をもたなかった国々による新規の通商・国交要求などの一切の接触とそれに対する恐れである。

その帰結は、開国という形での世界資本主義のなかへの日本の編入であった。

こうした「外圧」に対して、幕府は体制外にあったアイヌを幕藩(ばくはん)制の政治的・軍事的支配下に取り込み、蝦夷地への内国統治を強化するため蝦夷地の直轄化に踏み切った。

直轄化の論理、あるいは大義名分は、対外防備とアイヌの「撫育(ぶいく)」であり、その過程は「外圧」のあり方によって一七九九~一八二一(寛政十一~文政四)年までの前期幕領期、松前藩の復領期を挟んだ一八五四~六八(安政元~明治元)年の後期幕領期に区分される。

ロシアの接近を脅威としてとらえはじめるのは寛政期からであり、一七八九(寛政元)年のクナシリ・メナシの「蝦夷騒動」は、ロシアとの国境にあっての場所請負(ばしょうけおい)商人の不正が進出の口実ともなりうることを幕府に認識させた。 老中松平定信は松前「委任」体制を維持したが、その失脚後の一七九九年に幕府は「異国境取締」を理由に「当分御用地」として東蝦夷地を上知(じょうち)し、アイヌとその民族的な領土であった蝦夷地が幕藩制の直接の統治下に組み入れられた。

ロシアの「外圧」は、日本型華夷(かい)秩序・意識に特質づけられていた近世国家と蝦夷地の関係を崩壊させ、蝦夷地=内国の論理が主張され、アイヌへの対応もまた、隔絶・華夷主義から、民族性の否定=「国風(こくふう)」化へと根本的に変化した。

一八〇二(享和二)年、東蝦夷地の永久上知にともない蝦夷地奉行がおかれ、その年のうちに箱館奉行と改められた。 その後、松前・蝦夷地一円が幕領化されると、松前に移され松前奉行となった。

当初は定員二人、松前奉行のときは定員四人、交替で任地と江戸につとめた。長崎奉行次席に位置づけられ、この下の役人は蝦夷地各場所に派遣され、現地支配の責任者として会所(かいしょ)・運上屋(うんじょうや)の支配人以下の和人やアイヌの人びとを支配した。

前期幕領期には、海産物中心の漁業経営が中心であり、農業開拓は箱館付近の大野(おおの)の開墾がわずかに成果をあげだのにとどまり、武州(ぶしゅう)八王子千人同心(どうしん)約一〇〇人による白糠(しらぬか)・鵡川(むかわ)の屯田(とんでん)開発は失敗している。

また、東蝦夷地の有珠(うす)に浄土宗善光寺(ぜんこうじ)、様似(さまに)に天台宗等澍院(とうじゅいん)、厚岸(あっけし)に臨済宗国泰寺(こくたいじ)の「蝦夷三官寺(さんかんじ)」が建立され、和人の勤番士や出稼ぎの蝦夷地死亡者の供養に加えて、どれほど効果があったかは疑わしいが、仏教の布教活動を通じてアイヌの人びとを同化させることがはかられた。 |

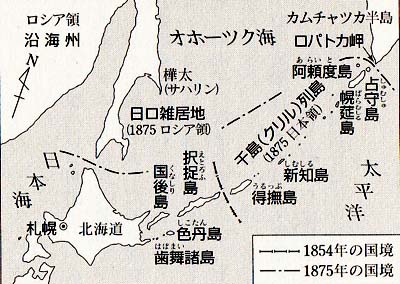

近世の蝦夷地(白山友正『松前蝦夷地場所請負制度の研究』より)

|

幕府による蝦夷地の直轄化とは、アイヌの「撫育」という掛声とは裏腹に自立的な生産基盤の破壊でしかなかったが、アイヌの民族としてのアイデンティティにこだわる問題として「改俗」=同化政策

*

、強制的な日本人化政策がとられたことがあげられる。

* 同化 弘前藩領では宝暦六(一七五六)年に「狄(えぞ)」としての政治支配が廃止されたが、宇鉄(うてつ)周辺のかっての「狄村」には系譜(けいふ)を伝え民族文化=風俗を色濃くもつ人びとが存在した。

文化四(一八〇七)年、松前藩の転封(てんぽう)に象徴される対蝦夷地=アイヌ関係の変化、蝦夷地の「内国」化をめざす幕府の政策により弘前・盛岡両藩は「内国」としての体裁を整えるため、領内のアイヌ文化の否定をはかった。

その過程で宝暦期には不完全であった弘前藩領での「同化」は、文化三年にいたり再び企図され、身分制のなかに完全に包摂される。

松浦武四郎の指摘のように天保期以降には表面上は急速な和人化が進行した。

前期幕領期には、

①「耕作の道を」教え「穀食」をならわせ、

②「日本詞(にほんことば)」使用の禁止をやめ、もっぱら「和語」を使うよう教える。

③「和人風俗」を望む者には月代(さかやき)を剃(そ)らせ「日本の服」をあたえる。

④稼出精(かせぎしゅっせい)のものには「日本風の家作(かさく)」をあたえる、

⑤上(かみ)を崇め親に孝といった儒教徳目を教え諭す、

⑥いろは文字など覚えさせ「文華」が開かれるよううながす、などが行われた。

実際には、「左袵(さじん)」、すなわち着物を左前に着ること、また入墨(いれずみ)・耳かねを禁じ、月代を剃り髷(まげ)をゆわせ髭(ひげ)を剃らせるなどといった外面的な習俗の矯正がはかられた。

本来、アイヌの人びとの髪型は、髪を剃り、左右前後は短く切ってたらすものであり、髷はゆわないものの、月代様(さかやきよう)のものは剃り、イオマンテや祖先を供養する儀式などにあってはサパウンペというぶどう蔓(つる)や木を削ってくんだ冠(かん)をいただいた。

「左袵(さじん)」についても、アイヌの人びとを描いた絵のなかでは多くは左前に着しているが、少数とはいえ右前のものもあり、また現存するアットゥシなどでは右前での着用を示すものもある。

にもかかわらず、和人がアイヌの人々を「被髪(ひはつ)左袵(さじん)

* 」という夷狄(いてき)を標徴(ひょうちょう)するステレオ・タイプ化によってとらえていたことが、そうした観念を習俗の矯正の要点とする同化政策となって行われたのである。

* 被髪左袵 髪をざんばらにし髷をゆわないことと、着物を左前に着ること。

『論語(ろんご)』憲問篇(けんもんへん)による中国とは異なる野蛮の象徴として位置づけられる。

ただし、「左袵」の民族については実態としては不明。

アイヌの人びとにとってのアイデンティティの否定とは、むしろその精神的内面におよぶ強制であった。

アイヌの人びとを内面から百姓につくりかえようとしたために、その精神文化の中核にあった儀礼、すなわちイオマンテ(とくに、熊の送り儀礼)を禁止することで内在的な信仰意識の否定がはかられた。

またそれは、メッカ打(死者などがあった際に刀の峰で打ちあい、魔を払う儀礼)とともにみた目の野蛮さからも禁止された。

それらはアイヌの人びとの大きな反発

を招き、とくに一八〇二年の東蝦夷地の永久上知段階になって、幕府が積極的な蝦夷地開発政策を放棄すると、蝦夷地奉行(のち、箱館奉行)は服従策としてはマイナスな「改俗」の中止を指示した。

しかしながら、こうした「改俗」はあくまでもロシアの脅威に対しての政策の一環であったために、蝦夷地(北海道本島)における「改俗」は停止されてもロシアに接する「異国境島々」では、アイヌがロシアにつかないよう「改俗」がなお強制された。

エトロフ島では一八〇一(亨和元)年、改名・改俗したエトロフ・アイヌは、改名が全人口の三五%、改俗は一八・五%にのぼった。

改名・改俗とも五○%を超えたのが三村、改名のみ五〇%を超えたのが三村にのぼった。

全体として改名者の比率より改俗者の比率が低い。

改名は本来の名をもちつつ、幕府役人との対応のときのみ和名を名乗るものであり、改俗は民族文化それ自体の否定を意味していた。

改名に比較しての改俗の比率の低さは、それがいかに大きな精神的苦痛と抵抗をともなったかを物語るものでもある。

幕府は一八五四年に箱館周辺、翌年、東・西蝦夷地一円を上知、ふたたび蝦夷地の直轄化をはかった。

後期幕領期と呼ばれるこの期には、西欧列強の力ずくの自由貿易主義による開国として箱館開港が強制され、ロシアとのあいだに国境確定問題が起こる。

前期幕領期にはサハリンにロシアの勢力はまだおよばず、一八〇九(文化六)年以来、栖原(すはら)・伊達(だて)

* という二人の有力な場所請負人(ばしょうけおいにん)が、クシュンコタンとアニワ湾および西海岸の漁場でアイヌを主たる労働力とする経営にあたっていた。

* 栖原・伊達 栖原は紀伊国有田郡栖原の海民の出身。

近世初期に房総に進出、牡鹿半島・下北半島をへて松前・蝦夷地にいたり、サハリン・エトロフ・ウルップまで漁業を広げる。

伊達は、松前の場所請負商人で、陸奥国伊達郡貝田村の出身。

初代林右衛門が一七九五(寛政五)年に「伊達屋」を松前城下に開設、増毛・浜益などの漁場を請け負い、一八五四(安政元)年には松前藩の勘定奉行もつとめる。

前期幕領期に両家は「箱館産物会所」の用達(ようたし)になっている。

ロシアは一八五三年に、戦略的重要性と石炭資源を狙ってクシュンコタンに砲台を構築する。

クシュンコタンには場所経営の中心施設である運上屋があったが、松前藩の勤番士や出稼ぎの労働者が漁期が終って引き上げたあとを狙っての行動であった。

このように一八五四年の日露和親(にちろわしん)条約第二条で「界を分たず、是迄仕来(これまでしきたり)の通(とおり)たるべし」と定めていても、実際には日本がアニワ湾、西海岸の富内を中心としたサハリン島南端の場所経営のみを主にし、ロシア側もなお実効的支配にはいたっていなかった。

それだけにサハリン領有の事実化が問題となったが、その事実化とはアイヌをはじめとする先住の諸民族を、ロシア・日本のいずれが「撫育」し「付属」させているかということにほかならなかった。

このため、後期幕領期にはアイヌの風俗改め・和風化(わふうか)策が、前期幕領期以上に積極的に進められた。

一八五六(安政二)年、幕府はアイヌに対する「蝦夷人」「夷人(いじん)」という呼称を「土人(どじん)」と改めた。

それは、西洋列強の接近、開削への動きのなかで「夷人」という言葉が西洋人をさげすむ言葉として用いられるようになったため、アイヌの人びとをさす言葉としては不適当なものとなったからである。

このため、「改俗」を必要とするアイヌの人びとに対して、内国民とは区別するためにあらたに「土人」という呼称が用いられるようになったのである。

そして再度、自立した民族性を維持するアイヌの人びとに対して、「月代(さかやき)・髯(ほおひげ)を剃り、髪を結う」行為を「帰俗(きぞく)」の証(あかし)として強要する同化がはかられた。

改俗したアイヌの「役土人」は、乙名(おとな)・小使(こづかい)・土産取(みやげとり)といった旧来の呼称を、庄屋(しょうや)・名主(なぬし)・年寄(としより)・百姓代(ひゃくしょうだい)とし、服も裃(かみしも)や羽織袴(はおりはかま)を支給・着用させた。

儀礼でも、座席などを本州の村役人と同じ扱いとし、未改俗のアイヌ首長との差別を行った。

後期幕領期の初期には、たとえば釧路では二三二六人のうち四八三人に初めは酒や服などをあたえ懐柔して改俗させようとはかっかが、それが拒否されると無理やり月代・髭を剃るという暴挙を行ったものの、乙名ムンケケの抗議によって中止せざるをえなかった。 |

アイヌの乙名(「蝦夷人乙名之図」)

北海道開拓記念館蔵

|

このように、「風俗改」にみられる改俗はアイヌの強烈な反発を招いた。

したがって改俗は、強制力がなくなるとたちまち民族的習俗へ戻り、一八五七(安政四)年に同地で改俗していた者はわずかに一三人のみであった(松浦武四郎「近世蝦夷人物誌」参編、巻の下)。

2 維新政権と「臣民」化――民族の否定と強制移住

top

一八六九(明治)二年七月、維新政権は開拓使(かいたくし)を設置し、八月十五日、北海道へと改称が行われた。

アイヌ民族の大地(アイヌ・モシリ)であった蝦夷地は、日本国家の直接支配へと編入された。

翌九月、開拓使は場所請負制を廃止することを布告した。

その目的は、いうまでもなく請負人による排他的・独占的な漁場および土地の占有を廃正し、直接生産漁民に漁場を開放することにあった。

しかし、請負人は場所内のアイヌの「撫育」「介抱」(アイヌに対する酷使と収奪・差別と抱き合わせのものではあったが)が義務づけられていた。

このため、場所請負制が完全に廃される過程は、翌十月、旧場所請負人を当分「漁場持(ぎょばもち)」とし、従来の権利の多くの部分を認めつつ、移住漁民へのあらだな漁場を割り渡しながら、一八七六(明治九)年「漁場持」の名称が廃止されるという曲折したものになった。 |

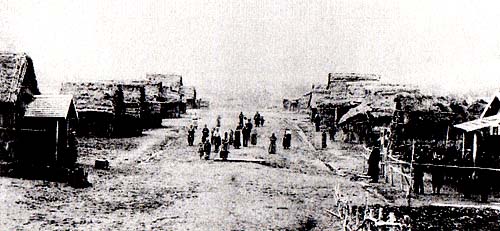

明治初期のコタン(西川北洋『明治初期アイヌ風俗絵巻』)

市立函館図書館蔵

|

一八七一(明治四)年、戸籍法公布に際し、開拓使はアイヌを「平民」に編入することを布達した。

アイヌの人びとは、日本国民として近代国家のなかに編入された。

それはアイヌ文化とそこに帰属する人びとの存在を認めたものではなく、逆にその否定による「臣民」の創出でしかなかった。

アイヌの人びとに対する呼称は、一八七八(明治十一)年十一月、平民一般と「区別」するため「旧土人」と称することが布達され、法律上の用語として一九九七(平成九)年七月一日、「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律」(平成九年五月十四日法律第五十二号)の施行まで使用される。

一八七二(明治五)年の「北海道士地売貸規則」および「地所規則」は、近代的な土地所有制度の導入であり、「山林・川沢」の別なくその所有を明らかにし、土地に対する私有権の確立を規定した。

しかし、アイヌが漁猟・伐木に用益権を行使してきた土地であっても、「山林・川沢」をすべて分割し私有を認めるという「地所規則」第七条の「私有」の主体は、移住者を主とする和人に限定されていた。

さらに、一八七七(明治十)年の「北海道地券発行条例」では、アイヌの「住居地所」(宅地および周辺の開墾干定地)は当分「官有地第三種三同条例第十六条」に編入し、徐々にアイヌに私有権を認めようとした。

しかし、これらの法規に基づいて土地を確保できたアイヌは一八八一(明治十四)年段階で、札幌本庁管内の石狩・天塩(てしお)・北見・後志(しりべし)・胆振(いぶり)・十勝の六ヵ国一六郡の七二四戸、一戸平均三一〇坪にすぎなかった。

一方、一八七二年以降八五(明治十八)年までに「北海道土地売貸規則」によって和人に売り下げられた土地は、道南を中心に二万九二三九町歩、無償付与地(主として鉱工業用)七七六八町歩の計三万七〇〇七町歩にのぼった。

文字どおり、和人の独占的土地所有によるアイヌ・モシリの消滅といえよう。

維新政権は、アイヌの人びとを「開明の民」とするためにアイヌ民族古来の風俗や風習を一方的に禁止する。

また、死亡者の居家の自焼 * と転住、女子の入墨

*

、男子の耳輪を禁止し、違反者は「厳重ノ処分」を行うとした。

* 死亡者の居家の自焼 「家送り」の儀礼で、秦檍麿は『蝦夷島奇観』のなかで、家の土人が死んだときに家を焼きすてるとしている。

* 女子の入墨 一人前に成人した証としてほどこされる。

ただし、一八七一年、アイヌの儀礼としてのオムシャは三年を限ったのちに廃止(千島・樺太などは七五年まで例外として慣行)とされたが、この間は熊送りなどの儀礼とともに行われている。

さらに、経済的基盤としての生業についても、同年三月には根室地方の鮭の種川(たねかわ)とされていた西別川での流し網を禁正し、一八七四(明治七)年には豊平川とその支流での引き網・ウライ網

* を制限した。

* ウライ網 水中に木を並べる簗(やな)による漁法

一八七六年以降になると、西別川では一漁場、網一統に制限し、乱獲防止を名目に禁漁に等しい厳しい制限を強いた。また同年、アイヌの伝統的狩猟法の一つである仕掛弓や毒矢の使用を「獣類生息ノ妨害」を理由として禁止し、「新業ニ移シ、又「猟銃ヲ貸与」することをはかっただけでなく、「免許鑑札」を受けた者以外の鹿猟を禁正するにいたる。

近代国家によって、アイヌ文化とその継承はすべての面において否定され、「臣民」化が生活の窮迫とあいまって進行した。

目をサハリンと千島のアイヌの人びとに向けよう。

北海道大学北方資料室にサハリン・アイヌにかかわる「ナヨロ文書」という貴重な史料がある。

ナヨロはサハリン西海岸に位置するコタンであるが、その首長ヨーチテアイノは、幼いときに人質として清(しん)にあずけられ、許されて故郷に戻る際、清の役人から、その名に由来した「楊忠貞(ようちゅうてい)」という漢名をあたえられた。

近世後期には、清への黒貂(くろてん)の毛皮、日本への蝦夷錦(えぞにしき)を扱う山丹(さんたん)交易が盛んであり、清と日本とのあいだで交易に従事していた山丹人などのなかには、大きな富をたくわえる者があらわれるようになった。

これに対して、松前藩から蝦夷錦などの献上を強制されたアイヌのなかには、負債のために身よりのない者を山丹人に引き渡す者さえあらわれた。

間宮林蔵 *

の上司であった松田伝十郎が、アイヌの山丹人に対する借財を整理し返済させたのは、幕府がこの問題を放置できなくなってきたためである。

* 間宮林蔵 彼の幕末の、アイヌの支援を受けての、サハリン、アムール川探検の子供向けの書籍がある。

しかし、十九世紀後半にロシアがアムール川下流域・サハリンに進出

* すると清への朝貢(ちょうこう)が禁止され、北方先住民族の社会は大きな変動を経験する。

* ロシアのサハリン進出 一八五八年、アムール川岸の愛琿(あいぐん)で、ロシアと清国とのあいだで結ばれた愛琿条約において、ロシアはアムール川以北の清国領土を割譲させ、沿海州の露清共同管理などを認めさせた。

ついで一八六〇年、アロー戦争後にイギリス・フランス・ロシア三国と結んだ北京条約で、沿海州を割譲させ併合した。

北方の交易ルートは事実上消滅し、一八六八(明治元)年には箱館奉行所がサハリンでの交易を廃止し、彼らの交易活動は、国家間の中継交易から住民間の物資のやりとりに後退する。

さらに、一八七五(明治八)年にロシアとのあいだに結ばれた千島・樺太交換条約は、サハリンと千島のアイヌの人びとに過酷な運命をあゆませることとなった。

日本とロシアとの国境は、日露和親条約の第一条で、千島における国境をエトロフ島とウルップ島のあいだにおくこと、サハリンは「界を分たす、是迄仕来(しきたり)の通(とおり)たるべし」と日露混住とすることが定められていた。

しかし、サハリンにおける実質的なロシアの支配が強まり、一八七五年五月、日露間の領土問題に関する取決めを定めた千島・樺太交換条約では、サハリン全島をロシア領とし、日本は権利放棄の代償としてウルップ島以北の北千島を獲得した。 |

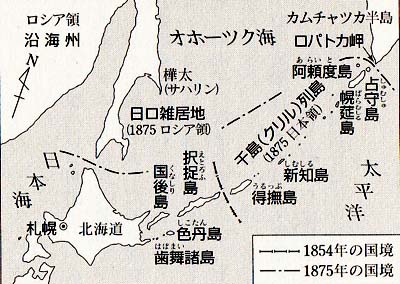

千島・樺太交換条約関係図

|

千島およびサハリンに居住していた日露両国人は国籍を維持しその地にとどまることが認められたが、先住民は同年八月東京で調印された「交換条約付録」第四条で、従来の主権者に属することを望む者は三年のうちにその国へ移住すべきことが規定された。

サハリン・アイヌの人びとは、実際は同年九月に開拓使によって八四一人が北海道宗谷のメグマに移住させられた。

さらに石狩のツイシカリ(対雁)に強制的に移住、農業に従事させられたために生活は貧困をきわめた。

また、一八八六~八八(明治十九~二十一)年の伝染病の流行で三四〇人余の生命が失われている。

千島アイヌもまた実質的な強制移住の対象となった。

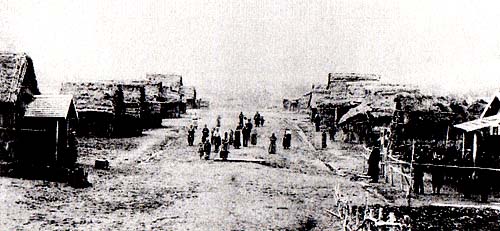

日本国籍を選んだアイヌ九七人は、千島列島の最北端シュムシュ島のベットブに集められ、一八八四(明治十七)年にはシコタン(色丹)島に再度移住させられた。

人びとは牧畜や農業に従事させられ、政府から救恤金(きゅうしゅつきん)があたえられたものの、慣れない気候や環境の急変によって五年後には人口が半減した。 |

色丹島に強制移住させられた北千島アイヌの集落

(一八九一(明治二十四)年) 北海道立文書館蔵

|

明治政府に主導される近代化のなかで、国防上の理由などによりサハリンや千島のアイヌの人びとは強制移住の対象となり、またアイヌの人びと全体に対して、その文化と経済的な存立の基盤を剥奪することが強行された。

その文化の否定は、近代日本という国民国家がつくりあげられるなか、法秩序に基づく強制による、「旧土人」という位置付けの「臣民」化の過程として進められた。

アイヌ文化の破壊は、とくにアイヌ語を禁止し、日本語を奨励する教育によって決定づけられる。

そして、それらの帰結こそが、一八九九(明治三十二)年の「北海道旧土人保護法」の制定であった。

top

**************************************** |