|

****************************************

間宮林蔵 松浦武四郎

阿部正弘 長井雅楽 川路聖謨 小笠原長行 小栗忠順 HOME

樺太探検家・間宮林蔵とシーボルト

(『間宮林蔵』筑波常治著、田代三膳絵 国土社1969年刊)

|

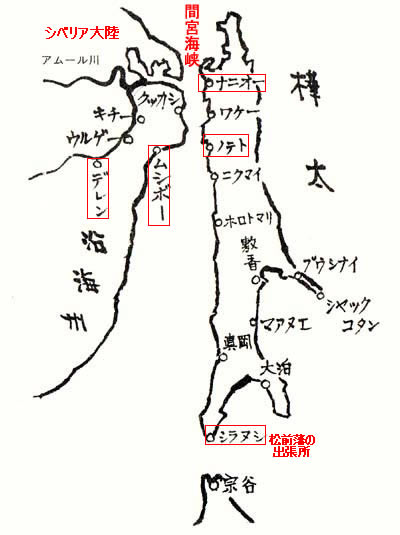

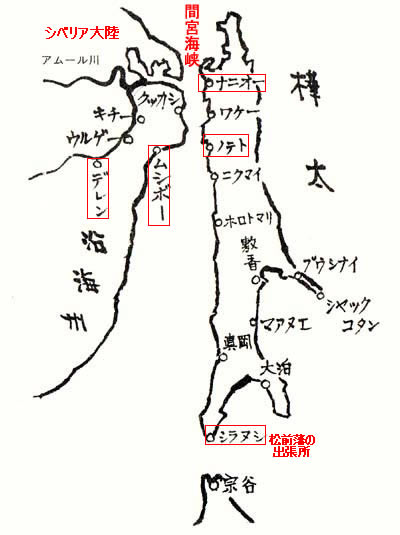

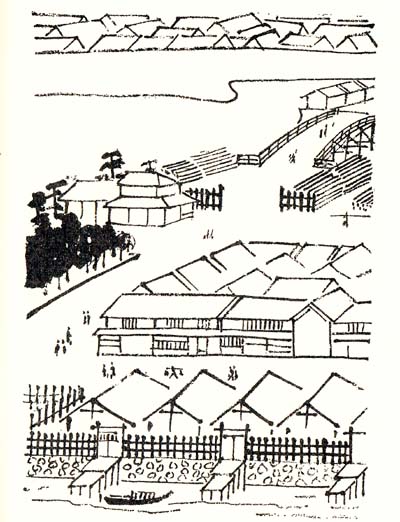

本書の樺太の地図 p116

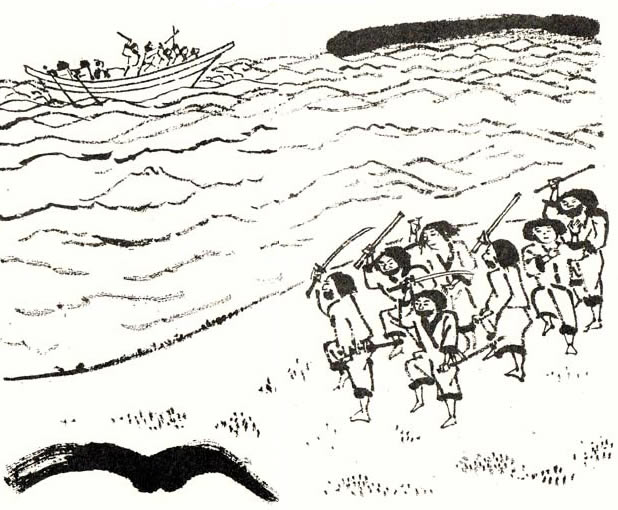

林蔵はノテトの原住民の協力で、ノテトからナニオーまで小舟で往復し、

さらにノテトからムシボーに渡ってデレンまで、シベリア大陸を探検した。

|

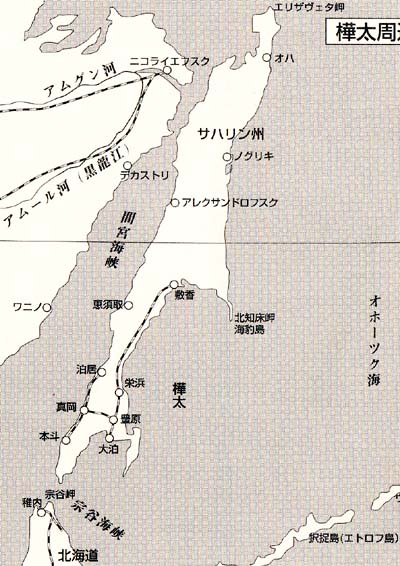

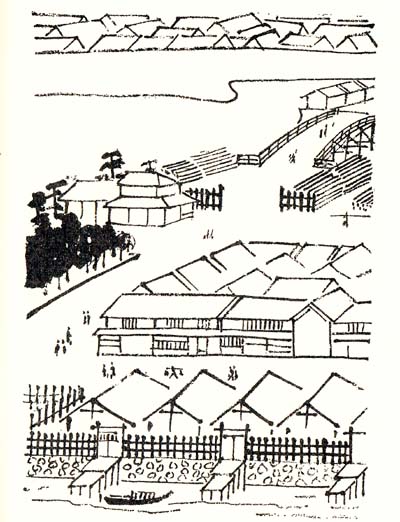

現在の樺太の地図(『日本植民地探訪』大江志乃夫著

p30)

|

おわりに top

私は間宮林蔵が大変すきです。

探検家としての功績はもとよりですが、それ以上に、まずしい農民の子供でありながら、大きなこころざしをいだいて、その目的のため、あらんかぎり努力をする姿には、本当に感心してしまいます。

林蔵がどんな一生をおくったかは、わりと知られていないのではないでしょうか。

みなさんに、ぜひ考えていただきたいのは、江戸時代の身分制度のことです。

どんなに優秀であっても、まずしい家の子供では、出世の道がひらかれていませんでした。

そういう世のなかのかべに、林蔵は一生のあいだ、苦しめられつづけたのです。

彼は、最後に隠密になりました。

隠密は、みんなからきらわれる役目です。

探検家としての名声をおもうとき、みじめな気がしないではありません。

しかし、隠密になった原因や、そのためについやした苦心をおもうと、同情をおぼえないわけにはゆきません。

林蔵は直接、明治維新のためにはたらいた人ではありません。

けれども、彼は日本人の力を、世界じゅうに知らせた、最初の人なのです。

外国の人たちは、林蔵の功績を知って、日本人をみなおすようになりました。

明治維新のときに、そのことが役だったのは、うたがいないことでしょう。

(この本は一九六九年、「筑波常治伝記物語全集」第2巻として刊行されたものです。)

1 世界に知られた探検家 top

日本の一番北の北海道よりももうひとつ北に、樺太(サハリン)という大きな島があります。

この島を地図でみるとその西側の海岸は、シベリアとほとんどくっつきそうになっています。

あいだをへだてている海は、間宮海峡とよばれていますが、これを発見したのが間宮林蔵という人です。

地図でみると、間宮海峡はずいぶん小さくみえます。

こんな小さな海峡をみつけたことが、どうして大発見なのかと不思議がる人がいるかもしれません。

いまならば、だれでもゆけそうにおもえるからです。

しかし、林蔵がそれを発見した江戸時代の半ばころは、これは世界中をおどろかせた大発見でした。

そして、いまではおもいもつかぬ困難をたえしのんだすえ、ようやくなしとげられた冒険であったのです。

その頃、樺太はもちろん、北海道でさえも、まだ、うっそうとした原始林がおいしげり、沼地がひろがり、道らしい道もなく、平地を歩くだけでも、大変な難所がつづいていました。

ふるくからいるアイヌなどの原住民が、原始的なくらしをしているだけで、家らしい家もなく、冬ともなれば吹雪があれくるい、つめたい風がふきすさびました。

そのため原住民のほかはどこの国の人も、間宮海峡にはちかづいたことがなく、ただ遠くからこの海の方角をながめ、あの樺太という陸地はシベリア大陸のはしにつづいている半島であろう、と想像していただけでした。

そういう時代に間宮林蔵は、普通の人間には到底まねのてきない努力と苦心をかさねたすえに、一人でこのあたりを旅して、樺太とシベリア大陸のあいだに、せまいながらも海がつきぬけていること、樺太が半島ではなく島であることを確かめたのでした。

この発見には日本だけでなく、世界中の人々が、びっくりしました。

そして日本の探検家の、すぐれた力に感心したのでした。

間宮海峡という名前は、間宮林蔵を記念してつけられたものです。

世界のあちらこちらには、その場所を発見した人の名前をとって、つけられた地名がいくつかあります。

たとえば、有名なのは、南アメリカ大陸の一番南のはしに、マゼラン海峡がありますが、これはポルトガル人のマゼランが、十六世紀のはじめに発見しました。 |

|

同じく南のほうで、ニュージーランドの島と島とのあいだに、クック海峡とよばれている海があります。これは、イギリス人のクックが発見したものです。

一方、北へゆきますと樺太よりもっと北に、シベリアとアラスカとのあいだをへだてる、ベーリング海峡というのがあります。これはデンマーク人のベーリングがみつけた海峡です。

アメリカ大陸を発見したコロンブスの名前は、南アメリカのコロンビアとしてのこっています。

本当なら、アメリカ全部がコロンビアとよばれるべきですが、コロンブスがこの大陸を発見した頃は、まだ、大陸のホンの一部しかわからなかったわけで、いろいろの事情でこういうことになりました。

こういうふうに。世界中に、有名な探検家の名前をつけた土地が、いくつもあります。

それらの中で、日本人の名前がついているのは、間宮海峡ただ一つしかありません。

間宮林蔵は日本人の中で、世界中に名前を知られた、もっとも有名な人ともいえるでしょう。

この間宮海峡のあたりは、いまでは日本の領土ではなくなってしまいました。

しかし間宮林蔵の名前は、こんごも永久にのこるはずです。

これほどすばらしい功績をたてた間宮林蔵とは、一体どんな人でしょうか。

この人は立派な武士でも学問をつんだ地理学者でも今りませんでした。

間宮林蔵は常陸国筑波郡上平柳村(現在の茨城県筑波郡伊奈町)という 片田舎の貧しい農家の子供にすぎなかったのです。

生まれた年は、ある本では安永四年(一七七五)とかいであり、べつの本には安永九年(一七八〇)とかいてあって、はっきりしません。

有名な大名の子供などであれば、いつ生まれたということが、ちゃんと間違いのない記録にのこされるはずです。

しかしその頃、林蔵のような貧しい農家の子供のために、はっきりした記録を書き残してくれる人は、いなかったわけです。

林蔵のお父さんの名前は、庄兵衛といい、お母さんは、クマといいました。

農家といっても、あまりにもまずしくて、田畑を耕すだけでは生活してゆけず、それで、お父さんは百姓仕事のひまをみては、桶のたがをつくり、その手間賃で細々とくらしていました。

そういう家に生まれた林蔵ですから、けっして贅沢なことはできなかったと思います。

子供のころから、いろいろ苦しいことや、つらいことが多かったにちがいありません。

しかし大人になってからの林蔵が、誰もゆかれなかった樺太の奥地へ、たった一人でゆけるほどの、丈夫な体と我慢強い性質をもっていたのは、貧しい生活の中できたえあげられた、強い心があったからにちがいありません。

林蔵の生まれた平柳柿は、常陸国の国ざかいにちかく、林蔵の家のすぐそばを、小貝川という川が流れていで、そのむこうがわは、もう下総国(いまの千葉県)になっていました。

晴れた日には、すぐまじかに、関東平野の名山である筑波山が、くっきりとみえます。

のどかな農村風景と、きれいな空気とにかこまれて、林蔵は貧しいなかにも健康な子供にそだってゆきました。

林蔵は体が丈夫なだけでなく、生まれつき非常にかしこい子供でした。

九歳のとき、ちかくのお寺の和尚さんから、読み書き手習いをおそわりました。

ほかの子供たちより、ずっとはやくおぼえて、和尚さんを感心させたという話が残っています。

また、その頃から算術が得意でした。

むずかしい数の計算をするだけでなく、竹ざおなどをもってきて、木の高さだとか、川の深さだとか、道の幅や長さなどを、自分で測っては楽しんでいました。

自分一人の工夫で、これまで知らなかった道幅や、川の深さを知ることに、喜びを感じていたのでした。

その頃。となり村で堰(せき)の工事がおこなわれていました。

幕府の役人がやってきて、村人に指図をあたえています。

こういうことに、ふだんから興味をもっていた林蔵は、さっそくそこへゆき、村人たちの仕事を、じっとみていました。

そのうち、彼は役人たちのやりかたに、おかしなことがあると気がつきました。

林蔵は、大きな声で、

「おじさんたち、そんなやりかたじゃ、正確な深さははかれないよ」 と、いいました。

役人はびっくりしました。だれがそんなことをいったのかとよくみると、まだ小さな子供てす。

「なんだ、小僧のくせに、生意気なことをいう」

と、思いましたが、子供を相手におこってみても、バカバカしいと考えたのでしょう。

あべこべに、林蔵にむかって、

「オイ、小僧、大きな口をききおるな。

そんなら、どんなにしたらよいのか、ひとつおまえのやりかたを、教えてもらおうじゃないか」

と、からかい半分にきいてみました。

ところが林蔵は、それをきいて、閉口するどころか、

「おっと合点だ。ほら、ここをこうして、こうすればいいじゃないか」

と、すらすら地面に絵をかいて、やりかたをしめしました。

役人がものはためしと、その通りにやってみると、確かにまえのやりかたよりうまくゆきます。

はじめは、からかうつもりだった役人も、すっかりたまげてしまって、

「オイ、小僧、おまえはなかなか頭がよいのう」と、ほめてくれました。

この出来事は、たちまち村中に伝わりました。

「庄兵衛さんとこのせがれが、お役人さまをびっくりさせたそうだ」

「あの林蔵という子供は、神童だのう」

こんなうわさがひろがり、やがてこれが林蔵の耳にもきこえてきました。

「なんだい、俺はただあの場で、気がついたことを、ちょっと教えてやっただけなんだがなあ」 |

役人の仕事のやり方の間違いを指摘して、びっくりさせた子供の時の林蔵

|

どうして、みんながあんなに大騒ぎをするのか、わけがわかりません。

しかし、ほめられてみて、悪い感じはしません。

「みんながあんなに大騒ぎするところをみると、このあたりの村には、俺くらい頭のいい奴は、あんまりいないにちがいない、きっと」

という気持ちになってきました。

「よし、それならば、俺はもっと勉強して、もっともっとみんなをびっくりさせてやるぞ」

一人でいい気持ちになりながら、林蔵は大きな夢をえがくようになりました。

林蔵が年をかさねるに連れて、心のなかのその夢がさらにひろがってゆきました。

「俺は、このあたりの誰もまねできない、大きな才能をもっているんだ。

これをうんとみがいて、出世してやろう。

俺はいつまでも、こんな田舎でくすぶってはいないぞ。江戸へでて、きっとえらくなってみせる」

貧しい農家の子供には、不似合いなほど、大きな望みが、彼の胸にやどりはじめました。

2 “日本一の人になりたい” top

林蔵は、十三歳になりました。

あるとき近所の人々が、みんなで、筑波山へのぼることになりました。

筑波山の頂上には神社があり、そこへお参りしようというのです。

林蔵も一緒にゆくことにたりました。

筑波山の中腹に、立身岩(りっしんのいわ)とよばれる大きな岩がありました。

昔は、この岩へお百度参りをすると、出世の望みがかなう、と信じられていました。

お百度参りとは、その岩のまえを百度ゆききして、そのたびに自分の願いごとを、くり返し唱えるのです。

その頃の人々は誰でもそうすることで、本当に出世ができる、とまじめに信じていました。

林蔵も、もちろんそう信じていたので、筑波山へゆけることになって、

「いいあんばいだ。この機会に、彼も、あの立身岩(りっしんのいわ)にお百度参りをしよう。

筑波の神さまに、出世の願いをきいていただくのだ」

と、たいそう喜びました。

まちにまったその日がきて、林蔵は村人たちと一緒に、筑波山へのぼりました。

ぶじに筑波山神社に参拝をすませたのち、一行は山のふもとの宿屋にとまりました。

めいめい旅じたくをとき風呂にはいり、夕御飯をすませてから、雑談にふけったりして、寝るまえのひとときをすごしました。

そのあいだに林蔵は、こっそりと宿屋をぬけだし、まっ暗な山道をもう一度のぼりはじめました。

お百度参りは、だれにも知られたいようにしなければ、ご利益がないといわれています。

ようやく立身岩にたどりついた林蔵は、

「そうだ、せっかくここまできて、神さまにお願いをするのだから、本当に俺がのぞんでいる、大きな願いごとをしよう」

と、考えました。

林蔵の本当の願いごとは、

「何でもいいから、日本一の人になりたい」と、いうことでした。

林蔵は、子供心に考えました。

「日本一の人になるのは、大変なことだ。

普通の人がやっているお百度参りぐらいじゃ、神さまはきいてくださらないんじゃないだろうか。

よし、俺は、誰もこれまでやったことのないような、神さまをびっくりさせるような、祈りかたをしてやろう。

今夜は、一晩じゅう眠らずに、この立身岩のところで、ローソクを手にもって、俺の願いごとを祈りつづけるのだ」

そう決心した彼は、うすあかるいローソクを片手にもち、暗い立身岩の下に、座りこんでしまいました。

それから夜があけるまで、そこに座りつづけ、一心不乱に、

「どうか私を、日本一の人にしてください」と、と唱えつづけました。

山の冷気が、しんしんと身にしみてきます。

暗闇の座かで、林蔵の手にしたローソクの灯りだけが、近くの岩や木の影を、うっすらとうかびあがらせます。

それらが化け物のようにみえて、恐ろしいく無気味でした。

スーッとうすら寒い風がえりをなぜて通りすぎ、草むら大森の木々がザワザワと音をたてます。

その森の奥から、フクロウのなき声がきこえてきます。

十三歳の少年にとって、とてもたえらぬほどの、恐ろしい経験でした。

いまとちがって、化け物や天狗のいることが、まじめに信じられていた時代ですから、怖さもひとしおでした。

何度ローソクをなげすてて、ふもとの宿屋へにげかえりたい、という気持ちになったことでしょうか。

それでも林蔵は、じっと我慢して、

「どうか神さま、私を日本一の人間にしてください」と、必死に唱えつづけました。

やがて、恐ろしいさにかわり、もっと厄介な、はげしい眠けがおそいかかってきました。

ともすると、フーッと意識がきえて、ガグリと首が前にたれそうになります。

そのたびに、ハッと目を開き、ふたたび、願いごとを唱えるのでした。

ローソクをあまりにもしっかりにぎりしめていたため、熱いロウがとけて、手をやけどしてしまいました。

それでも林蔵は、辛抱しました。それは、何年にも何十年にも感じられる、長い長い時間でした。

ようやく、遠い地平線のかなたが、ほのかに白くなり、夜があけそめてきました。 |

筑波山の立身岩で、一晩ローソクの灯りだけで、

自分の願いを祈り続ける林蔵

|

林蔵は、とうとうはじめにたてた計画を、その通りつらぬいたのでした。

すっかり明るくなってから、林蔵がふもとの宿屋へ帰ると、宿屋じゅう大変なさわぎになっていました。

ゆうべ、みんなが寝ようとして、林蔵の姿のみえないのに気がつきました。

一人で外へでて道にまよったのではないか、川へおちておぼれたのではないか、崖から足をすべらせて死んだのではないか、それとも、悪者にさらわれたのではないか、とみんなは大変心配し、たいまつや提灯を手にして、林蔵をさがしにでました。

まさか林蔵が立身岩まで、また一人でのぼっていたとは、誰も考えませんでした。

いくらさがしても、林蔵の姿はどこにもみえませんでした。

大騒ぎをしているうちに、夜があけてしまい、そこへ林蔵がどこからか、ヒョッコリと帰ってきたわけです。

みんなは安心するのと一緒に、不審におもってたずねました。

「オイオイ、林蔵。みんなをこんなに心配させて、一体どこへいっていたんだ!」

林蔵は笑ってこたえました。

「俺かい。俺はね、大きくなって出世ができるように、立身岩にお参りにいってきなんだ。

しかし、俺は日本一の人間になりたいとおもっているから、お百度参りぐらいじゃ神さまがきいてくださらないとおもい、一晩中寝ないてお祈りをつづけていたのさ」 |

林蔵がいないので大人たちが大騒ぎしている時、ヒョッコリ帰ってきたので、叱られる林蔵

|

大人たちはそれをきいて、あきれると同時に、腹をたてました。

「このやろう、ふざけたまねをして、みんなをさんざん心配させやがる。

第一、日本一の人間になりたいなどと、大それたことをぬかすんじゃない。

そのおまえの寝言のおかげで、こちらは一晩中、眠ることもできなかっなんだ。

二度とこんなことをすると、勘弁しないぞ」

しかし、何としかられても林蔵は平気でした。

山のなかで一晩中、怖さと戦いながら、自分がはじめにたてた計画を、見事にやりとげたというほこらしさが、彼の胸をいっぱいにみたしていたからです。

「やろうとおもえば、この俺には、どんなことでもやれるんだ」

おこりつづける大人たちをみながら、林蔵はひそかにつぶやきました。

それは、彼自身が、生まれて初めて経験する、すがすがしい気持ちでした。

3 樺太は島か半島か top

林蔵が、大きな夢を胸いっぱいにいだきながら常陸(ひたち)国(茨城県)でくらしていたころ、日本の北のはしで、芒私い事件がかこっていました。

江戸時代の初めころから、日本は鎖国という制度をとってきました。鎖国というのは、外国と交際をしないことです。わずかに長崎の港で、オランダ人と中国人だけに貿易を許していました。こうして、百五十年にちかい年月がすぎていったのです。

しかし、そのあいだに、外国人たちは、どんどん海外へ進出しました。

日本の南では、アメリカ、イギリス、フランスなどが、また北ではロシアが、自分たちの領土を次々にひろげて、しだいに日本にちかづいてきました。

とくにロシア人たちは、カムチャッカ半島を基地にして、やがて千島列島に姿を現しました。このあたりの海は、ニシンや蟹をはじめ、海産物がたくさんとれ、また、アザラシやラッコなどの海獣も、かず多く生息しています。

それらの獲物をかって、ロシアの漁船は、だんだんと日本のちかくまでくるようになりました。

ロシア船にとって、水や食料や燃料がつきてしまったとき、一々カムチャッカ半島まで引返して補給するのでは、ずいぶん日数がむだになります。

もっとちかくてそれらを手にいれる場所はないだろうかと探すうちに、千島のすぐそばに大きな島があり、そこは日本の領土であることがわかりました。

日本と仲良くして、食料や水をわけてもらえれば、一番ありかたい、と多くのロシア人が考えました。

そして、安永七年(一七七八)、一隻のロシア船が、北海道のノッカマプにやってきて、土地の役人にそのことを申しいれてきました。

北海道という名前は、じつは明治以後につけられたものです。

それ以前には北海道と千島と樺太をひっくるめて、日本では蝦夷とよんでいました。

蝦夷一帯をおさめる大名が、松前氏でした。

松前藩では、なにしろ初めての出来事で、どうすればよいのかわかりません。

とりあえず、

「幕府から鎖国を命令されているので、あなたがたと交際することはできない」といって、断わろことにしました。

ロシア船は引返して、そのことを本国の政府に知らせました。

ロシアの政府では、相談し、

「日本の法律で、外国とつきあわないことがきめられているそうだから、漁船がいきなりいってみても、望みばたっせられまい。

こちらから、正式な使者をたてて、日本の政府にたいし、交際を求めてみよう」

と、いうことになりました。

それに従って、寛政四年(一七九二)、ラクスマンという陸軍中尉が、ロシアの皇帝エカテリーナ二世から、日本政府にあてた手紙をたずさえて、船で北海道の根室にやってきました。

しかし松前藩は、今度もまえと同じことをいってラフクスマンの申しいれを断わろうとしました。

けれども、まえのときとちがって、相手はロシア政府からの正式な使節です。

むげに追い返すわけにもゆきません。

「どうしてもお望みならば、長崎へおいでなさい。日本は、長崎でだけ外国と交際をおこなっています。

長崎に幕府の奉行所がありますから、そこへ申しでてみたら、あるいは許可をえることができるかもしれません」

と、そのように返事をしました。

しかしラクスマンは、はるばる長崎へゆくための食料も燃料も、用意していませんでした。

彼はしかたなく、ひとまずロシアヘかえり、そのことを政府に報告しました。ロシアでは、

「日本は、何と厄介な国だろう」

と、思いました。

しかし自分のほうは、食料や水を補給してもらいたい立場です。喧嘩などしないで、仲良くやりたいと考えました。

そしてこの時から十年めの文化元年(一八〇四)、二人めの使者として、レザノフという人物を日本へ送りました。

レザノフははじめから準備をととのえ、北海道を通りこし、日本海をはるばる南下して長崎にやってきました。

しかし、幕府の役人は、レザノフの願いを、うけいれようとはしませんでした。

「わが国は昔から、オランダと中国をのぞいた国とは、いっさいつきあいをしないことにしております。

いまさらロシアと交際するわけにはゆきません。あきらめておかえりください」

それにたいして、レザノフはいいました。

「このまえ、蝦夷の松前藩のお役人に、私の国の者がおあいしたとき、長崎の奉行所に申しでれば、望みをかなえていただけるといわれました。

そのお約束を信じて、私は、長い日数をかさね、わざわざここまでやってきたのです。

どうか私たちの頼みをか聞き届けてください」

「いや、そのようなことは、松前藩がかってにいったのであって、長崎奉行所としては、あずかり知らぬことです。

当国は昔からのしきたりで、ロシア人とはいっさいつきあいません。

グズグズいわずに、さっさとお帰りなさい」

「そういうことであればやむをえません。

しかし、私の国の皇帝は、日本と仲良くすることを望み、王さまへあてた手紙をかき、私にことづけました。

せめてこの手紙だけは、日本の王さまへお届けください。 そうすれば私たちの気持を、わかっていただけるでしょう」

「いやいや、それもなりません。

そんなことをした例は、これまでにないのです。

さあ、とにかく、サッサと帰ってください」

レザノフはくり返しくり返し頼み、半年あまり長崎でねばりつづけましたが、日本の役人のいうことは、いつになっても同じでした。 |

ラクスマンに続いて、二人目の日本への使者レザノフが長崎へ

やってきた。しかし幕府のかたくなな態度は変わらなかった。

|

さすがのレザノフも、とうとう腹をたててしまいました。

「全く日本人というのは、あきれはてた頑固者だわい。

ここに基地をつくるには、これまでみたいな、おだやかな話合いでは、いつになってもらちがあかない。

武力によって、日本をこらしめなければだめだ」

と、ひそかに決意し、ふたたび船でたちさってゆきました。

一方、日本の側でも、

「あれほど、だめだといったのに、しょうこりもなく、またやってくる。

ロシアというのは、実にしっこい無礼者だわい」と、警戒するようになりました。

そこで、幕府は、松前藩にたいし蝦夷の土地の守りを充分にするよう、命令をくだしました。

けれども松前藩は武士の数も少なく、それだけで広い北海道を守りきることができませんでした。

そこで幕府からも役人や武士を送って、これを固めることにたりました。

しかし陣地をつくるためには、まず蝦夷の地理がよくわかっていなければなりません。

北海道、千島、樺太方面の地理をくわしく調べるため、探検家もゆくことにきまりました。

その頃、幕府からえらばれて、この地方を探検した人はいく人もいますが、とくに有名なのは、最上徳内、近藤重蔵、伊能忠敬の三人です。

最上徳内は、宝祚五年(一七五五)の生まれですから、林蔵より二十歳も年上になります。

出羽国(いまの山形県)最上川のほとりの、貧しい農家の子供でした。

林蔵と同じように子供のころから学問がすきで、とくに数学や星の観測が得意だったといいますから、こういうところも林蔵とよく似ています。

二十六歳の時こころざしをいだいて江戸へでて、有名な本多利明という学者から、数学をならいました。

徳内が三十一歳になったとき、ちょうど幕府では、役人を蝦夷へおくることになりました。

徳内は本多先生に頼んで、従者のなかにくわえてもらいました。

このときを手はじめに、八十三歳で死ぬまで彼は九回も蝦夷へでかけています。

いまならば北海道へゆくのも簡単ですが、当時としては大変なことでした。

彼は北海道だけでなく、千島のクナシリ島、エトロフ島、ウルップ島、さらに樺太の南部をめぐり、アイヌ人たちと仲良くなって、彼らの生活をくわしく調べました。そして、自分でもアイヌ語を話せるようになり、日本人の中でだれよりも、アイヌのことをよく知りました。

そして、松前藩はじめ、多くの日本人により、アイヌ人がいためつけられているありさまをみて、ふかく同情をしました。

近藤重蔵は、明和八年(一七七一)の生まれですから、林蔵よりわずかに先輩です。

人情にあつい最上徳内とくらべて、重蔵はずっと勇ましい豪傑でした。 |

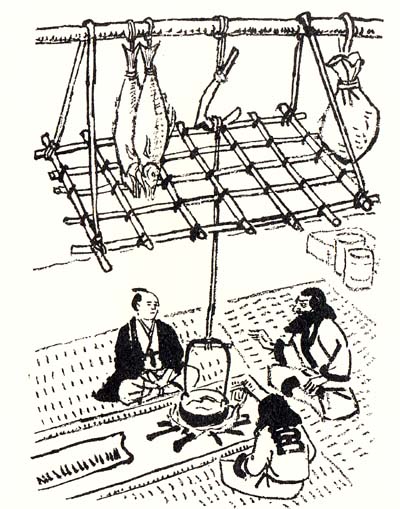

この頃に幕府でもアイヌ人の住む蝦夷地(北海道、千島、樺太)の

探検を始めた。最上徳内はアイヌ語も話せた。

|

彼は江戸の奉行所与力(よりき=奉行の補佐役で同心の上司)の子供でしたが、頭もよく武芸にもすぐれていましたので、抜擢されてもっと上の役目につきました。

そして、二十七歳のとき、幕府から蝦夷ゆきの命令をうけました。

ちょうど、ロシア人が千島や北海道にやってきて、さわがしくなりはじめたころです。

重蔵は樺太にはゆく機会がなく、北海道と千島のエトロフ島とを探検しました。

千島の中で一番北海道にちかいクナシリ島は、すでに日本の領土であることがはっきりしていましたが、その次のエトロフ島は、ロシア人と日本人とがたがいに上陸したりひきあげたりして、どちらのものとも、きまっていませんでした。

エトロフ島にいった重蔵は、そこを日本の領土であると主張し、島の中に“大日本恵土呂府(エトロフ)”とかいた大きな木の柱をたてました。

また、アイヌ人のなかのしっかりした者を村役人にえらび、道路をつくりそれまで荒れ果てていたエトロフ島を、おおいに開発しました。

寛政十一年(一七九九)、彼が二度めにエトロフ島へいったとき、有名な高田屋嘉兵衛という商人に、大きな船をしたてさせ、よろい、かぶとに身を固めて指揮をとりました。

その姿を遠くからみたアイヌ人たちは、恐ろしい敵が攻めてきたとあわてましたが、そばへ近づいてよくみると、かねて知っている近藤重蔵だったので、ホッと安心したということです。

なかなか勇ましい人だったことがわかります。

なお、蝦夷(えぞ)の中心を、いまの札幌におくよう主張した最初の人が、近藤重蔵であるといわれています。

伊能忠敬は徳内や重蔵にくらべると、ずいぶんかわった経歴の人です。

延享二年(一七四五)の生まれで、下総(しもふさ)国、佐原の酒屋の主人でした。

一生懸命に家業にはげみ、たくさんの財産をたくわえました。

五十歳のとき息子にあとをゆずり、自分は隠居の身となりました。

忠敬もまた、若いときから学問が好きでした。

できることなら学者になって、世のなかのために役立ちたいという望みを、ずっともちつづげていました。

それで、隠居してひまができると、江戸へでて、高橋至時(これとき)という人の弟子になり、一番興味のあった天文学を勉強することにしました。

その時高橋至時が三十二歳で伊能忠敬は五十一歳でした。まるで親子ほども年がちがいます。

普通ならば、自分の息子ほども若い相手を先生とよぶことなど、てれくさく、なはずです。

しかし、忠敬は、すきな学問のためとあれば、多少のてれくささなど何でもないと、天体の高さや距離をはかる測量術を一生懸命に学びしました。

ひと通り腕をみがくと、今度はその技術をつかって、まだ誰も調べたことのない土地へゆき、地上の距離や面積をばかり、正確な地図をつくってみたい、という望みがわいてきました。

高橋至時に、そのことをいうと、至時は、

「それならば、蝦夷へゆくのがよいだろう。蝦夷は、まだほとんど測量されていない。

蝦夷の地図をつくるのは、大変だが、やりがいのある仕事だ」

と、教えてくれました。

蝦夷を測量するには、幕府の許可をもらわなければなりませんでした。

忠敬は役所にいって、そのことを願い出ましたが、役人たちは認めてくれません。

五十歳をすぎて、やっと勉強をはじめた老人が、原始林におおわれた寒い蝦夷へいったとしても、一体何ができるものかと、相手にされなかったのです。

忠敬は残念でたまりません。

くり返し願書をだし、また先生の高橋至時からも幕府の上役に頼んでもらいました。

「伊能忠敬は、私の弟子のなかで、もっとも信頼できる男です。

いったんたてた計画を、かならずやりとげるにちがいありません。どうか蝦夷へゆくことを、お許しいただきたい」

そういう至時の口ぞえも役にたってか、ようやく幕府では、許可をあたえてくれました。

忠敬は大喜びて自分の息子と二人の弟子を連れて、蝦夷へ渡りました。その時、彼は五十六歳になっていました。

忠敬は元々体が丈夫ではありませんでした。

寒い蝦夷でのなれない生活は、ずいぶんこたえたにちがいありません。

しかし彼は、はりきって、測量の旅をつづけました。

こんなおいぼれに何ができるか、と役人たちに冷笑されたことが、忠敬には返ってはげみとなりました。

「よし、何が何でも、立派な地図をつくり、あいつらにアッといわせてやるぞ」

みずからをはげましつつ、半年ほどかかって測量をおえました。その資料をもとに、二十枚におよぶ北海道各地の地図をつくりあげ、これを幕府へさしだしました。

できあがってきた地図をみて、はじめはバカにしていた役人たちは、びっくりしてしまいました。

忠敬のこしらえたものは、それまで幕府で使っていたどの地図よりも、ずっとくわしく正確であったからです。

幕府は忠敬を見直し、役人に取立ることにしました。

そののち忠敬は幕府の命令で東北、中部、近畿、中国、四国、九州の各地を、次々に測量してまわりました。

こうして文化十四年(一八一七)、初めて蝦夷に渡った年からかぞえて十八年めに、忠敬はとうとう日本全国の測量をおえることができました。

その時、彼は七十二歳になっていました。

やすむまもなく、彼は地図をつくる仕事にとりかかりましたが、残念ながら完成をまたず、七十四歳で死にました。

忠敬の残した仕事を弟子たちが引継いで、ようやくそれから三年ののちに、日本全国の最初の正確な地図である

『大日本沿海輿地全図』ができあがりました。

このようにして、探検家たちの活躍で北海道と千島のようすは、しだいにわかってきました。

しかし、まだ、わからずに残っているのが、北海道の北にある樺太の様子でした。

樺太は南北に細長い陸地であり、そこにアイヌ人が住んでいる、ということならば、ずっとまえから知られていました。

けれども日本人が知っていたのは、その南のほうだけで、樺太の北のほうが一体どんな様子で、どこへつづいているのかとなると、さっぱりわからないことばか圦てした。もっとも、樺太の北について知らないのは、日本人だけではなく、外国の探検家や地理学者にとっても、このあたりは、全く未知の土地だったのです。

ヨーロッパでは、十五世紀ごろから、海外の探検がさかんに行われるようになりました。バスコ・ダ・ガマ、コロンブス、マゼランなどをはじめとして、多くの探検家が、次々と各地をきわめつくし、東洋の地理もしだいに明らかになってゆきました。

このようにして、いまだに探検家の手のおよばないところは、地球の上で三ヵ所だけとなりました。この三ヵ所というのは、一つが北極であり、もう一つが南極であり、最後の一つが、樺太を中心とする一帯だったのです。

樺太は、シベリア大陸と地つづきの半島なのか、それとも、海上にうかんでいる島なのか、それを明らかにすることが、世界中の地理学者の目標となりました。

ヨーロッパの各国は、それぞれ探検家をおくりこみ、樺太の地理を調べようとしました。

フランスからは、一七八七年(天明七)にド・ラ・ペルーズが、またイギリスからは、一七九七年(寛政九)にブロートンが、さらにロシアからは、一八〇六年(文化三)にクルーゼンシュテルンが、それぞれ大きな軍艦にのって、探検のためにでかけてきました。

しかし彼らはいずれも、樺太とシベリア大陸との境にあたる地域を、自分自身で歩いてはみませんでした。

彼らは船に乗ったまま、すこしはなれた海峡の入口から、望遠鏡でその方角をながめ、

「ふたつの陸地はつづいているらしい。すなわち、樺太は、シベリア大陸のはしにある半島なのだ」

と、間違った結論をだしてしまいました。

このようにして樺太は、シベリア大陸のはしにつきでている半島だ、という説が世界中に広まってしまいました。

それがやがて日本にも伝わり、近藤重蔵でさえも、これを信じてしまいました。

4 千島の負け戦 top

筑波山のちかくの村では、昔なからに、のどかな毎日があけくれていました。

新聞もラジオもない時代でしたから、はるか北の島々で事件が起っても、このあたりまではなかなか伝わりません。

その頃、間宮林蔵の身の上に、おもいがけぬ出世の機会がやってきたのでした。

ふとしたことから、彼は幕府に取立られ、江戸へでることになりました。

それは、林蔵が十六歳のころだったと考えられています。

じつは、林蔵が江戸へいっか正確な日時がわかっていないのです。

どういうきっかけで、出世の道がひらけたのか、そのくわしいわけも知られていません。

林蔵がずばぬけてかしこく、そのうえに頑張り屋でもあることは、付近の村々にひろく知れわたっていました。

おそらく、そういう評判を役人の誰かがきき、めしかかえられることになったのではないか、と考えられます。

「日本一の人間になりたい」と、野心にもえていた林蔵に、これは願ってもない出世の第一歩でした。

田舎育ちの少年にとって初めてくらす江戸は、みるものきくもの、すべてがめずらしく、びっくりさせられたことでしょう。

にぎやかな町中を、美しくきかざった人々が往来する姿に、おもわず目をうばわれたと想像されます。

けれども林蔵は、いつまでもそんなおどろきに、ひたってばかりはいられませんでした。

彼は村上島之丞という人の従者になりました。

村上島之丞は、もとは伊勢の神官でした。

彼もまた測量術にくわしく、その才能をみいだされて、幕府の役人になった人です。 |

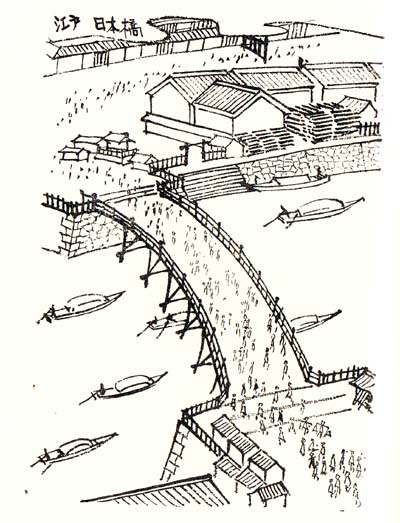

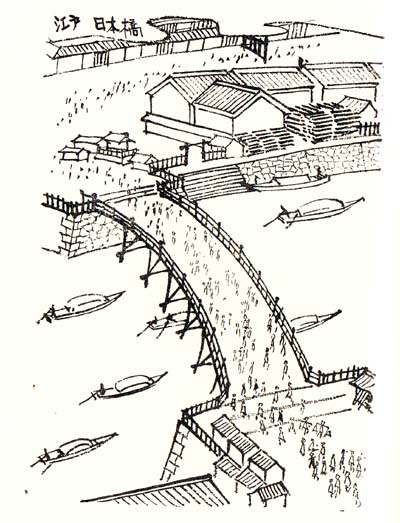

当時の江戸日本橋、林蔵は江戸に出て村上島之丞の従者となった。

|

非常に足が丈夫で、一日に三十里(約一二〇キロメートル)も歩きつづけ、しかもそれを毎日くり返して平気だったといわれていました。

島之丞は、日本中を旅してまわり、各地の測量を行っていました。

林蔵は島之丞に従って、それを手伝いました。

いくらかしこいといっても、林蔵がこれまでやってきた測量は、自分一人の工夫にすぎません。

専門家の島之丞からみれば、ずいぶん幼稚なものにみえました。

島之丞は、測量の手伝いをさせながら、本式のやりかたを林蔵に教えました。

元々、そういうことの大好きな林蔵は、一度いわれたことをけっして忘れず、従って腕はメキメキとあがりました。

寛政十年(一七九八)、近藤重蔵が責任者になって、幕府の役人たちが蝦夷へわたることになりました。

村上島之丞もその一員にくわわり、北海道から千島のクナシリ島まで、調査を行いました。

島之丞の、蝦夷にかんするみやげ話は、林蔵の冒険への夢をかきたてずにはおきませんでした。

ロシアと日本とのあいだがむずかしくなっていることも、島之丞はくわしく説明しできかせました。

よく年、島之丞永ふたたび蝦夷へゆくとも林蔵も、今度は従者として、つれていってもらいました。

初めての土地へゆくのは、だれにとっても楽しいと同時に、不安な思いをあじわうものです。

まして、林蔵がゆこうとしているのは、うっそうたる原始林がおいしげり、クマとオオカミの出没する北のはてでした。

おまけに、ロシア軍がいつ攻めてくるかわからない、という不安がともなっています。

林蔵は、武者ぶるいに似た興奮をおぼえました。

蝦夷へいってすぐ、林蔵は函館で伊能忠敬にあいました。

その頃忠敬は、蝦夷を測量している最中だったのです。

忠敬は大金持ちの隠居ですが、林蔵は貧乏な農民の子供にすぎません。

生まれそだった境遇は、二人とも全く違っていました。

しかし彼らはどちらも、測量術を学び、それをつかって大きな仕事をしたい、と夢をいだいていました。

しかも忠敬は自分の腕まえを、まだ幕府にわかってもらえず、無念の思いをかこっているときでした。

一方林蔵は、大きな野望をもちながら、蝦夷地御用雇という、低い地位をあたえられたにすぎないときでした。

貧しい農民の子供は、どれほど才能があっても高い地位につくことができません。

林蔵の心にも、そういう不満があったと考えられます。

そういう林蔵にとって、ほかの者がたとえ認めてくれなくても、自分の腕に絶対の自信をもち、黙って測量をつづける忠敬の姿が、大きなはげましとなり、手本と思われたにちがいありません。

一方忠敬は、若い林蔵の情熱にみちたようすに、ひきつけられるものを感じました。

初めて会った時から、二人はすっかりうちとけあい、その晩は、夜があけるまで、さまざまのことをかたりつづけました。

忠敬は、測量についてのいろいろな知識を林蔵に教えてやり、また、蝦夷でくらすときの心構えを、親切に聞かせてくれました。

このとき以来、林蔵は忠敬のことを“私の師”とよび、一方忠敬は林蔵を、“親戚のごとき者だ”といって二人のあいだには、親しいつきあいが、いつまでもつづくことになりました。

林蔵は蝦夷に住みついて、測量にはげみました。

あるとき付近の植物を調べてみたところ、原始林はおいしげっていながら、材木としてもっとも役にたつスギやヒノキがはえていません。

林蔵は上役に願い出て、それらの苗木を内地からとりよせ、空地に植えることにしました。

「オイオイ、森がこんなにおいしげっているのに、なんだってわざわざ木を植えるんだい」

わけもわがらずに、あざわらう同僚もいました。

しかし、林蔵は気にもとめず、あくまでも、自分の考えをつらぬこうとしました。

一方、林蔵の胸の中では、

「日本一の人になりたい」という大きな野望が、あいかわらずもえていました。

そういうかれにとって、樺太が島であるか、半島であるか、よくわからず、世界中の地理学者がそれを知りたがってているという話は、おおいに興味をそそられました。

「俺が誰よりも先に樺太へでかけて、そのことを確かめてくるならば、俺の名前は、たちまち日本じゅうへ知れわたるにちがいない」

彼はひそかに、胸をおどらせました。

けれども彼は、雇人という低い身分にすぎず、任地を勝手にはなれることが許されませんでした。

樺太を探検したいとかもっても、それは文字どかり空想にすぎません。

そのことを考えると、彼の心はあせるのでした。

ところがここに、はがらずも千島のエトロフ島において、日本人とロシア人の戦争がはじまり、これがもとで林蔵の腕まえが、上役たちに認められるときがきたのでした。

北海道とカムチャッカ半島のあいだにつらなる、いくつもの島が千島列島です。

その昔、これらの島はアイヌ人たちの領土でした。

十八世紀ごろから、ロシアと日本が別々に、これを自国のものにしようと、考えはじめました。

ロシアは、北からつかつかと島を占領し、ついにウルップ島まできて、ここに基地をつくりました。

一方日本は、南からまずクナシリ島を占領し、つづいてエトロフ島へ進出しました。

文化三年(一八〇六)、林蔵はエトロフ島の陣地にいって、そのあたりの測量をやることにたりました。

それよりさき、ロシアはくり返し使者をおくり、日本に交際を求めましたが、日本では、これを断わりつづけました。

ロシアの使節のレザノフが、日本のやりかたに腹をたてて、頑固な日本人をこらしめるべく、戦争の決意を固めたことは、前にお話した通りです。

そして文化四年(一八〇七)四月二十四日。

ロシアの軍艦が、突然エトロフ島の北海岸に姿を現し、ナイホというところにある日本陣地を攻撃し、日本人の番兵を捕虜にする事件がおこりました。

日本守備隊の本陣は同じ島のシヤナにあり、およそ三百人の武士たちが詰めていました。

ナイホから知らせをうけて、隊長の戸田又太夫と関谷茂八郎は、あわてて会議を開き、どのようにすべきかを相談しました。

「ロシア軍は、ナイホのつぎに、きっとこのシヤナを攻撃してくると思うが、各々がたのご意見は、いかがでござるか」

「さよう、拙者もそのように考えまする。いまのうちに、何とか対策をたてねばなりますまい」

このとき久保田見達(けんたつ)という人物が、発言を求めました。

「せんえつでござるが、拙者の考えをのべさせていただきたい。

ロシア人たちは、かならず、船で攻めてくるにきまっております。

彼らを上陸させては、あとが面倒ゆえ、敵の船が沖合にみえましたならば、こちらから、ただちに弾丸を撃ちかけ、小舟をこいで攻めかかり、追いはらうのがよろしかろうと存じます」

ところが、この見達の勇ましい意見にたいし、上役たちの誰もが、賛成しませんでした。

「なるほど、久保田どのの申されることは、なかなか勇ましくけっこうだが、かねて江戸おもてより外国人とみだりに争うことは、絶対さけるように、と申してきてから、こちらから先に手を出したことがわかると、あとで具合の悪い結果になりはせぬか」

このようなときでも上役たちは、自分たちが、幕府から叱かられずにすむよう、その事ばかりを心配して、見達の言葉には耳を傾けませんでした。

上役たちのようすをうかがい、さっそく機嫌をとろうと、これに従う者が現れました。

「戸田さま、関谷さまのご心配、ごもっともだと存じます。

沖合の軍艦を浜辺から撃つのでは、弾丸がむだになるおそれもございましょう。

それよりも、わが軍は一ヵ所にかたまって陣をつくり、敵をひとまず上陸させ、油断させたうえで一挙に攻めかかり、全滅させるのがよろしいと存じます」

それをきいて見達は、顔色をかえて反対しました。

「あいやまたれよ。

一度も戦わぬうちから、一ヵ所に籠城するなどという兵法を、拙者はいまだきいたことがござらぬ。

あくまでも先手をとってこそ、勝利をえられると思います」

しかし、見達の主張は通りませんでした。

島の奥に陣地をきずき、そこにたてこもって、敵をまつことにきまってしまいました。

この会議の席に林蔵もいあわせました。身分の低い彼は、自分の意見をいうことは許されません。

黙って上役たちの議論を、きかされているだけでした。そして、彼は内心で、

「見達どののいわれる通りだ。戦わぬうちから籠城するとは、臆病にもほどがあるわ」

と、不満に思いました。

しかし、上役たちのきめたものを、かってにくつがえすことはできません。

戸田又太夫の命令で陣地づくりがはじまりました。

けれども江戸時代になって、すでに二百年も天下太平の世がつづき、武士といっても誰一人戦争をしたことがありません。

剣術の稽古もせず、刀の使い方さえ知らない者がほとんどで、マゴマゴするばかりで、いっこうにはかどりませんでした。

海岸に面した高台の草をかり、そのあとに杭をうち、幕をかっこうよくはりめぐらしました。

ところが海のほうから風がふきよせると、幕はたちまちふきとんでしまい、やむなく荒縄でしばって、ようやく陣地の形を整えるありさまでした。

そういうさわぎのなかで、林蔵だけは一人、はりきっていました。

みんなが寝しずまった夜々かにも、彼は提灯をさげて、陣地のなかをみまわり、

「男と生まれて、一度は勇ましい戦をやってみたかった。ちょうどよい機会だ。

ロシア人がやってきたら、ひとつ、めにものをみせてくれようぞ」

と、腕をさすっていました。

四月二十九日の昼ごろ、はるか沖合にロシアの軍艦二隻が姿を現し、しだいに浜辺へちかづいてきました。

やがて小舟がおろされ、ロシアの兵隊が、上陸をはじめました。

遠くからこれをみて、林蔵の顔は上気し、目はランランと輝きだしました。

「ヨォーシ、あいつらに、この林蔵さまが、ひとあわふかせてぐれる」

ところが、上役たちは攻撃の命令をだしません。陣地のかくで、あいかわらず小出原評定をつづけています。

「ロシア人は、何人ぐらい上陸しへてあろうか」

「みはりの者の報告では、小舟三隻に、五人ずつのっている様子でござる」

「それでは全部あわせても、十五人くらいであるか。その程度ならば、あわてることはござらぬ。

もっと大勢上陸したころをみはからい、ひとおもいに全滅させてくれようぞ」

そのあいだに、ロシア人たちは、小舟につんだ大砲をはこび、日本軍の陣地にむけて、海岸にならべはじめました。

林蔵は、気が気ではありません。

「敵軍は、ドンドン上陸してきますぞ。どのようになさるおつもりか、はやく攻撃の命令をおだしください」

気違いのようにさけびましたが、上役たちはきこうともしません。

そのあいだにロシア軍は上陸をおわり、日本陣地へ、総攻撃をかけはじめました。

彼らの大砲も鉄砲も、日本人のこれまでみたこともないようなものすごいものでした。

それらがいっせいに火ぶたをきり、その音はまるで、百雷がとどろくようなものすごさでした。

日本側はあわてて応戦にかかりましたが、なにしろ初めて戦争をする者ばかりで、さっぱり勝手がわかりません。

砲声におどろいて、最初から腰をぬかす者が続々でるありさまです。

大砲をひきだしましたが、大砲と弾丸の大きさがあわず、一発も撃つことができませんでした。

ロシアの鉄砲は、あられ弾のごとくふりかかり、いくら刀をふりまわしてみても、どうすることもできません。

砲弾が命中して、こちらの陣地は火災をおこしました。

それをみて、真っ先に隊長が逃げ出してしまいました。

こうなっては、どうしようもありません。

ほかの武士たちも我先に逃げ出し、日本軍は、たちまち総崩れになりました。

戸田又太夫と関谷茂八郎は、陣地の奥でふるえていましたが、このありさまをみ、あわてふためいて退却! とさけび、自分たちも逃げ支度にかかりました。

しかしそういうなかでたった一人、間宮林蔵だけは退却しようとしませんでした。

「退却は臆病者のやることぞ。それがしは、一人になってもここにとどまり、あくまでもロシア兵と戦います」

じだんだふんでいきりたつ林蔵を、かねて親しい久保田見達や、アイヌ人の家来たちが、必死になだめました。

「おぬしの気持ちはわかるが、おぬし一人残ったとて、どうなるものでもない。

ここにいては犬死にするばかりだ。ひとまず、安全な場所へ退こうぞ」

「見達どの、あなたまでが臆病神にとりつかれましたか。

どうしても退けといわれるなら、戸田さまか、関谷さまにお願いして、証明書をかいていただきたい。

間宮林蔵は、けっして、 怖くて退却したのではない。上役の命令てしかたなくそうしたまでである。

そのようにかいていただければ、あなたの言葉にしたがいましょう」

「待て待て、林蔵。くやしいことは、拙者も同じだ。

しかし、このさなかに証明書と申しても、かいているひまがないではないか。

かわりに我々が証人になってやるから、このところは辛抱して、拙者のいうことをきいてもらいたい」

結局、林蔵がいくら頑張っても一人ではどうにもならないことが明らかでした。

彼はしぶしぶと見達の言葉にしたがいました。

生残った二百人あまりの武士は、付近の森に身をかくし、夜になるのをまって脱出することにしました。

ロシア軍にみつからないよう、道のかいところをえらび、クマザサやイバラのしげみをかきわけ、体じゅう、傷だらけになりながら、安全地帯へのがれました。

どんな戦争でも敗残兵の逃避行はみじめなものです。

その途中、山を越えながら、はるか海の上をみわたすと、ロシアの軍艦が帆をおろし、沖合にゆうゆうと停泊しているのがながめられました。見達と林蔵は、

「無念とも、残念とも、いうべき言葉がないわ」と、くやし涙にくれました。

戸田又太夫は、さすがにはずかしさにたえられず、ひそかに一行からはなれ、山の中て腹を切って自害しました。

|

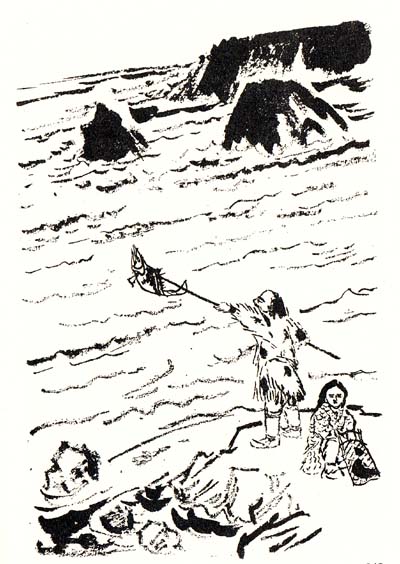

千島のエトロフ島でロシアとの戦争で敗れ、生残った者は森の中に隠れ、夜になって脱出した。

|

5 樺太へとばされる top

エトロフ島の戦争は、こうして、日本軍のみじめな負け戦におわりました。

その知らせは早馬で江戸にとどき、幕府をあわてさせました。

「ロシア軍は、まことに手強いようでござるぞ。いまにこの江戸まで、攻めよせてくるかもしれませぬ。

いそぎ準備を整えねばなりますまい」

長いあいだ、のんびりくらしてきた武士たちも、つかわずにしまいこんでいた先祖ゆずりの鎧(よろい)兜(かぶと)を、いそいで蔵からだしたり、錆びつかせたままほうってあった刀を、あわてて砥(と)ぎにやったりして、戦争の仕度をはじめました。

しかし、幸いなことに、ロシア軍は、それ以上攻めてくるようすがありませんでした。

一方、間宮林蔵の名前は、蝦夷の幕府軍のなかで、にわかに有名になりました。

三百人もいたなかで、ただ一人退却をこばんだ勇気が、人々を感心させました。

「間宮林蔵と申す男、身分は低いが、上級の武士たちのおよばぬ働きをしたそうな」

そんなうわさが、人々の口から口へ伝わってゆきました。

その林蔵は、函館の奉行所にいて、そういううわさをきいていました。

彼は自信をもち、ほこらしいおもいでした。

けれども一方では、どうにもいらだたしい気持ちを、おさえることができませんでした。

「俺をのぞいたほかの奴らの、何とたよりなく、だらしのなかったことよ」

とくに彼は、上役たちのふがいなさに、怒りをおぼえました。

「あいつらは、ふだん上役であるからと、威張ってばかりいるではないか。

彼は身分が低いから、あいつらのいうことを、大人しくきいていなければならなかった。

臆病者が上で威張り、勇気のある者がその下で使われなければならないとは、ずいぶん理屈にあわぬ話ではないか」

と、わりきれぬ思いをあじわいました。

けれども身分の上下は、その頃の法律によって厳しくきめられ、いくらいくじなしでも、上役はあいかわらず上役なのでした。

林蔵は、一生懸命働くのが、なんだかバカらしくなってきました。

「こんなことではいけない。ほかの者はどうあろうとも、俺は俺の仕事を、忠実につとめていればよいのだ」

しかし、自分にいくらそういいきかせても、心にわだかまる憤懣は、どうしようもありませんでした。

やりばのないくやしさは、ロシア人にたいする敵意にかわりました。

「ロシアの奴らめ。この怨みは、きっとはらしてみせるぞ」

はるか北の空をにらみつけながら、林蔵は、いくどもそうつぶやきました。

林蔵が、北海道でくやしさにいらだっていたころ、江戸では将軍はじめ、おもだった老中(いまの大臣)たちが、ロシアにそなえるための相談を始めていました。

「蝦夷地方の守りを、もっと考えなければなりませぬ。ロシアは、はなはだ強敵でござるぞ。

手薄にしておくと、いまに取返しのつかないはめになりましょうぞ」

「一口に蝦夷と申しても、なかなか広うござる。そのすべてを守ることは、まことに大変でござるな」

「いかに大変でも、それをしなければなりませぬ。

幕府、旗本の兵力だけでは、到底たりぬゆえ、内地の諸藩にも軍隊をおくらせることにいたしましょう」

「それでは、それらの藩兵を、蝦夷のどことどこに、配置するのが、一番よろしいか」

「同題はそれでござる。蝦夷の地理が、まだよくわかっておりませぬ。これまで蝦夷の本島と、エトロフ、クナシリの両島だけは、さきの伊能忠敬の調べにより、およそのことがわかりました。

しかし、樺太のことが、いっこうにわかりませぬ」

「樺太こそ、ロシアとの国ざかいでござろう。いまのうちに藩兵をおくらぬと、とんでもないことになりましょう」

「それにしても、樺太は清国と地つづきであるのか、それとも海のうえの島であるのか、それにおうじて陣地のつくり方もちがってまいります」

「さよう。何と申しましてもまず樺太の地図をつくるのが先決でござる。

それがなくては、計画の立てようがありますまい」

「地図の作成につきましては、地理学者の高橋景保が、一番すぐれておりましょう。

あの者に命じて、正確な地図をつくらせるべきであります」

「ごもっともでござる。だがのう、いくら景保がすぐれた地理学者でも実地について調べたものがなければ、どうにもなりますまい。まず、しかるべき人物を樺太へつかわし、探検を行わせるべきであります」

「さよう、さよう、まことにその通りでござる。

さっそく函館奉行所へ、そのことを伝え、探検家をえらぶように、とりはからいましょう」

長々とつづいた会議のすえに、ようやく結論がでました。

そのつぎに、函館の奉行所では、主だった上役たちが集って、これまた会議を開きました。

「江戸おもてからの達しの筋は、カヨウシカジカでござる。

適当な者をえらんで樺太へつかわし、探検せよとの命令でござる」

「このことは、口で申すほどたやすくはまいりますまい。何といっても、樺太は荒れ果てた土地じゃ。 道らしい道もないときいている。よほどなれた者でなければ、このお役目はつとまりますまい」

「そこで同題の人選じゃが、拙者の考えるには、最上徳内どのが一番よいのではござるまいか」

「なるほど、徳内どのならば、旅にはなれ手柄れるし、大丈夫てござろう」

こうして、樺太探検の役目は、最上徳内にきまりかけました。

ところが、その時一人の役人が、

「おそれながら……」と、声をひそめて発言しました。

「拙者の考えまするに、最上徳内どのは、すでに五十三歳になっておられる。 若いころならばともかく、チトご無理ではありますまいか。

それともう一つ、これは重大なことと存じますが、最上徳内どのがゆかれる場合には、まさか、お一人というわけにはまいりますまい。

何と申しても、あのかたは、函館奉行所支配調役という重職にあられ、供の者がいくたりも必要であります。 しかも、ロシア人の一部は、すでに樺太に上陸しているやもしれませぬ。 もし、徳内どのがロシア兵に捕えられるようなことが起れば、当方としても捨てておくわけにまいらず、いろいろ厄介な問題が生じることは明らかでございます。

むしろこのさいは徳内どのをさけて、もっと下役の者にやらせたほうがよろしいかと存じますが、いかがでございましょうか」 |

幕府からの樺太探検の指令をうけて、

函館奉行所ではその人選が始まった。

|

「なるほど、それも、ごもっともなお説じゃ。下役の者ならば、供をつれずにゆける。

ロシア人にみつかる危険も少ないであろうからのう」

「万一、不幸にしてロシア人に捕えられた場合は……」

「虫けら同然の下役のこと、気の毒だが、そのまま見殺しにしても、どうということはありますまい」

上役たちは、いとも冷酷に、そういう結論をだし、そのうえで、人選にかかったのです。

「では、そのようにきめるとして、だれをやるのが、よろしいか」

「一人は、松田伝十郎がよいかと存じます。

この者は、エトロフ島でくらしたことがあり、なかなか有能であるとみうけます。

もう一人、間宮林蔵はいかがでございましょう。

奉行所の、いっかいの雇人にすぎませんが、先にロシアとの戦で、抜群の働きをなし、勇気のほどはあきらかであります。

あの者ならば、たった一人で樺太にゆき、目的をとげることができるでございましょう」

「それでは松田伝十郎と間宮林蔵を、樺太探検につかわしたいと思うが、各々がた、ご異存はありませぬか」

「賛成でござる」

こうして、松田伝十郎と間宮林蔵の二人が、樺太へおくられることにきまりました。

その命令は、さっそく奉行所から、二人へ伝えられました。

「そのほうども、樺太へまいり東海岸ならびに西海岸の地理と、そこにおける住民のくらしぶりを調べ、報告せよ。

探検の準備のために、いまから一ヵ月の猶予をあたえる」

その時、伝十郎は四十歳、林蔵は三十四歳になっていました。

林蔵が、樺太ゆきを命じられたのは、エトロフ島でしめした勇気を、認められたからでした。

しかしそれだけではなく、彼の身分が低く、危険きわまりない樺太で死んだり行方不明になったとしても、奉行所が責任をとらずにすむから、という上役たちの考えにもよりました。

林蔵の胸のうちは、どんなだったでしょうか。

自分の力を認められたほこらしさよりも、上役たちのきめかたに、腹がたったのではないでしょうか。

しかし、江戸時代には、上の者の命令は絶対であり、それを断わることは、許されませんでした。

どうしても樺太へゆかなければならないのだ、と覚悟したとき林蔵は、むしろこの機会に、自分のあらんかぎりの力をつかい、世界の地理学者の疑いをはらしてやろうと、おおしくも覚悟をきめました。

「腰ぬけの上役どもめ。あいつらが怖くてゆけぬ樺太を、俺はかならず探検してみせるぞ。

生きて帰れずとも犬死にはしないぞ。間宮林蔵という男の、ありったけの力を、天下にしめしてやる」

もえるような決意をひめて林蔵は、先輩の松田伝十郎とともに、樺太ゆきのしたくにかかりました。

一ヵ月は、またたくまにすぎさってゆきました。

そして、いよいよ出発の日がきました。

「むずかしい探検だ。自分は死をけっして奥地にゆく。

もし、そこで死ぬか、あるいはロシア人に捕えられるか、または来年になっても、消息がわからぬ場合は、出発する今日の日を、私の死んだ日とさだめて、弔(とむら)ってくれるよう、故郷の家族へ伝えていただきたい」

伝十郎が悲壮な顔でそういえば、林蔵も、

「探検に成功しないかぎり私は死んでも帰ってこないつもりです。

ことによったら、私一人だけ樺太にとどまり、アイヌ人の仲間になって、むこうに骨を埋めるかもしれない。

生きてみんなとあう機会は、二度とこないかもしれないが、これも人の世のさだめでありましょう」

と、見送りの人々にむかい、別れの言葉をのべました。

こうして、二人は船にのり、北海道の宗谷から、樺太へかけて出発しました。

それは文化五年(一八〇八)、この北のはての国にも春の日差しがすでに感じられる、旧暦四月十三日のことでした。

6 第一回の探検 top

二人をのせた船は、その日のうちに、樺太の入口のシラヌシの港につきました。

伝十郎はいいました。

「二人一緒に島中をまわっていては、手間がかかってしょうがない。手分けしてゆこう。俺は西海岸をいって、樺太が島か半島かを確かめてくる。

おまえは東海岸を調べてこい」

伝十郎にそういわれて、林蔵は、

「しまった!」と、思いました。

樺太探検の大きな目的は、島か半島かを明らかにし、世界中の地理学者の疑問をとくことです。

「本当は俺がそれをやりたかったのだ」

林蔵はつぶやきましたが、先輩の言葉にさからうことはできません。

しかたなく彼は、その場で雇ったアイヌ人を数人連れて、小舟で東海岸を調べにゆきました。

そして約一ヵ月ののちに、北知床岬へつきました。

しかし、そのあいだにも西海岸を調べたいという気持ちは、ますます強くなっていました。

「伊能先生や村上先生の話では、樺太が島か半島かを、明らかにする人間が、もし現れたならば、それは世界中の学者をおどろかせる、大手柄だということだ。

その手柄を、伝十郎に一人じめにされるなんて、どう考えてもくやしいわい」

北知床岬にたったとき、彼はついに決心しました。

「これで、東海岸の半分は、一応わかったのだ。

これから北は海があれていて、小舟でゆくのはあぶないし、陸のほうには、道らしい道もない。 この先のことはあとで考えるとして、いったん西海岸へゆき、何が何でも問題のところを、俺の目で確かめてやろう」

彼はすぐそれから、アイヌの従者たちをせきたてて、八里半の陸路を横断し、西海岸へ出ることにしました。 |

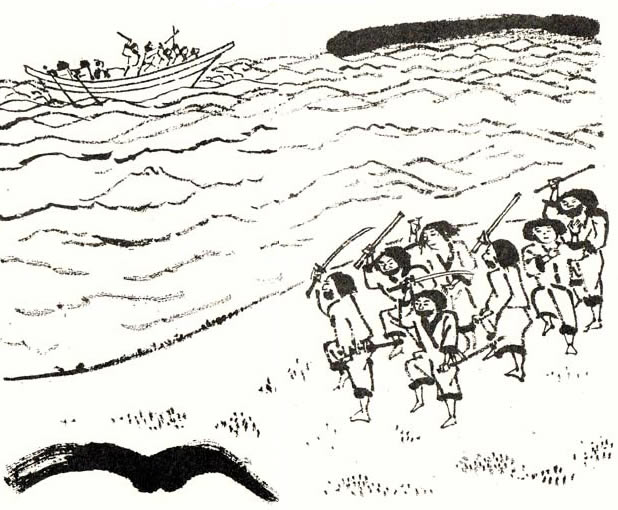

樺太に着いてから、伝十郎の提案で彼は西海岸を、

林蔵は東海岸を探検することにした。

|

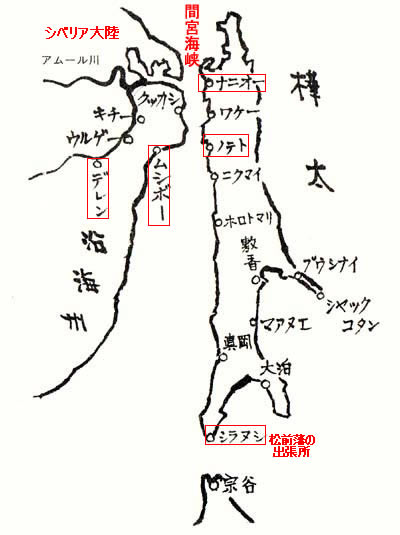

その頃、松田伝十郎は西海岸をやはり小舟ですすみ、シベリア大陸と樺太とが一番ちかよっている北緯五十二度線のわずか南にあるラッカというところにつきました。

林蔵とちがって、伝十郎ははじめから、この探検が、嫌で嫌でしかたがありませんでした。

ラッカから北をながめると、大陸の山々が左手につらなり、そのさきが海のそばでかわっているようにみえます。

付近に住んでいる原住民に、「この海岸をずっと北へ、船で通りぬけることができるか」

ときいてみると、

「へい、小さな小舟で六日ほどゆきますと、島のまわりをぐるりとまわって、東側の海岸へ出られます」

という返事です。

「それならば、間違いない。樺太と大陸とのあいだには、ずっと海がつきぬけている。すなわち、樺太は島なのだ」

と、伝十郎は思いました。

「これで、俺の役目はおわった。こんなところに、長居は無用だ。はやく帰るといたそう」

彼はすぐさま従者を連れて引返しました。そして、翌日、彼のあとをおって、西海岸を北へすすんできた林蔵と、途中てバッタリ出会いました。

「なんだ、おまえは林蔵ではないか。東海岸のほうはもうおわったのか」

「これは、伝十郎さま。東海岸のほうは、北知床岬までまいりましたが、その先は危なくてゆけません。

それで一応、調査をうちきり、西海岸へやってまいりました。

伝十郎さまのほうは、もう探検をすませて、お帰りになるのですか」

「そうだ。樺太は、間違いなく島だ。それを確かめれば、わしの役目はおわったも同じだ。

こんな荒れ果てた島に、いつまでも、ものずきにいることもあるまい。

ちょうどよかった。おまえも、わしと一緒に帰るがよかろう」

「伝十郎さま、樺太が島だということは本当に確かなのですか。

あなたは、ご自分てずっと西海岸を歩いてお確かめになったのですか」

「いや、べつに自分ですっかり歩いたわけではないが、土地の者たちがそういっているから、間違いないわ。

上役どもへの報告は、これだけで充分ではないか」

「伝十郎さま。お言葉を返すようですが、それではいけないと思います。

私はどうしても自分で、その海岸を実際に確かめてみたいと思います。

もう一度、一緒にいってみようではございませんか」

伝十郎は、嫌な顔をしました。

「やれ、やれ、おまえという男も、とんだものずきだのう」

それでも、林蔵があまりいうので、伝十郎もしぶしぶ北への道を、ラッカまで逆戻りしました。

しかしここで伝十郎は、とうとう根気をなくしてしまいました。

「オイ、林蔵、おまえはまだ北へゆく気か。どうしてもゆきたけりや、かってに一人でゆくがよい。

俺は、もうたくさんだ。これで、ごめんこうむるぞ」

不機嫌にそういいのこすや、彼は自分の従者だけを連れて、林蔵をおいたまま、サッサと引返してしまいました。

「いくじなしめ。それならば、俺一人で、西海岸をすっかり調べてきてやる」

林蔵は、もちまえの負けん気で一人の旅をつづけようとしました。

ところがそこから先の海岸は、くさった海藻が浜辺に山をなして、悪臭がプンプンとただよい、一歩あるくたびに足がズルズルとそのなかにめりこんでしまいます。

「それでは、小舟でゆこう」

ところが運の悪いことに、ちょうど、引き潮にぶつかって、小舟をうかべることができません。

潮がみちるまで待とうにも、休息する木陰すらない、荒れ果てた浜辺がつづいていました。

林蔵はため息をつきました。

「やれやれ、しかたがない。今回は、ここまでであきらめよう。

そのかわり、このつぎはもっと充分な仕度をして、かならず西海岸の全部を、俺の目と足で確かめてやる」

後髪をひかれるおもいで、彼はラッカから、西へ引返しました。そしてすぐ伝十郎の一行に追いつきました。

「伝十郎さま、やっぱりだめでした。とても道が悪くて、進めませんでした」

伝十郎は、それみたことかと笑いました。

「だからいったろう。はじめから、わしのいう通りにしておれば、よけいな苦労をしないですんだのだ」

とにかくこうして二人は、ふたたびシラヌシまで戻り、そこからまた船にのり、宗谷に帰ってきました。

出発していらいおよそ三ヵ月、これが林蔵にとって、第一回の樺太探検でした。 |

伝十郎はさらに北への西海岸の探検を嫌がるので、林蔵だけで探検を

つづけた。しかし浜辺が海草で歩けなくなったので、探検を中止した。

|

7 ふたたび樺太へ top

伝十郎と林蔵は、探検で調べたことを、奉行所へ届けました。

「オオ、なるほど樺太は島であったか。これまでの考えが、間違っていたのだな。

これだけわかれば、けっこうじゃ。いや、ご苦労、ご苦労」

奉行所の上役は、二人をねぎらってくれました。

「どうだ、林蔵。危険な島を旅しで、役目をぶじ果したか。まことによい気持ちだのう」

伝十郎は、一人で機嫌をよくしています。

「はあ、おっしゃる通りです」

それにあいづちをうちながら、しかし林蔵の心は、実は無念の思いでいっぱいでした。

「樺太の西海岸は、世界中の探検家が目をつけ、学者たちが知りたがっているところだ。

彼はすぐそばまでゆきながら、みすみす引返してしまった。

何としても、もう一度、あそこへいってみたい。そうしなければ、本当のことは、わからないのだ。

ほかの者にさきをこされぬうちに、この俺が自分で、本当に樺太が島か半島かを、確かめてきたい」

じっと目をつぶると、ドロドロの海藻にうずまった、北のはての海辺のありさまが、ありありとまぶたにうかんできます。

「最初から、そのつもりで、充分仕度さえしてゆけば、ラッカから北のほうも、俺一人で探検できるはずだ」

そういうおもいは、日がたつに連れて、ますます強くなりました。

とうとう、我慢でききくなった彼は、奉行所の上役に頼みました。

「お願いでございます。もう一度、私を樺太へやらせていただけませんか。

樺太の北には、まだ調べていないところが、たくさん残っています。そこを、ぜひ探検してきたいのです」

上役はおどろきました。

「なんだ林蔵、おまえたちが帰ってきてから、まだ一ヵ月しかたっていないではないか。

幕府にたいする報告は、このあいだのだけで充分だ。

心配することはない。あまり無理をせずに、ゆっくり、休養するがよかろう」

「いや、せっかくのお言葉ですが、この前の調査が不充分であることは、じつは私自身が、誰よりも知っております。

樺太が本当に島かどうか、実際に、西海岸を南から北まで歩くか、それとも海岸づたい、船でゆくかしないかぎり、わかりっこないことです。

このまえの探検で、樺太が島らしいということになりましたが、それが確かかどうかを、調べてきたいのです」

林蔵があまり頼むので、とうとう上役も、二度めの探検にゆかせることにしました。

「そのかわり林蔵、東海岸のほうも忘れてはいかんぞ。

西海岸を確かめるのもよいが、東海岸の北のほうは、この前、全く調べてなかったではないか。

今度はそのほうも、しっかり探検してくるのだぞ」

「ありがとうございます。この役目を、かならず、やりとげてごらんにいれます」

こうして林蔵は、あらたな決意を胸に、同じ年の七月、ふたたび樺太へ渡ったのでした。

そして彼は、さっそく、かねてめざす西海岸からはじめようとしました。

だが、今度の探検は、最初から、まえのときよりも苦労しなければなりませんでした。

いく日も長い旅をつづけるには、土地になれたアイヌ人の従者をやとい、荷物などを、運ばせなけれぱなりません。

第一回のときは、伝十郎と林蔵は、シラヌシで雇ったアイヌ人たちを、旅のあいだ、ずっと連れて歩きました。

林蔵は今度もシラヌシで、アイヌ人を雇うつもりでした。

ところがこの前は、すすんで供になることを申し出たアイヌ人たちが、今度はどういうわけか、一人も集ってきません。

しかたなく林蔵は、一人でトンナイまでゆきました。

しかし、そこからさきは、どうしても、アイヌ人の従者が必鵞てす。

林蔵は、トンナイのアイヌ村にゆき、

「これから北を探検するのに、わしの供になって、ついてくる者はおらんか。賃金は、たくさんだすぞ」

と、いいましたが、アイヌたちは、何のかんのと、しりごみばかりして、引受けてくれません。

どうしてこんなことになったのかと、いろいろわけをきいてみると、この前の探検に連れていったアイヌ人が、

「樺太の奥地は、大変恐ろしいところだ。獰猛(どうもう)で、悪がしこい者たちが住んでいる。

気候は悪いし、道もない。あんなところへゆくのは、二度とごめんだ」

と、帰ってきてから、いいふらしていたことがわかりました。

樺太のアイヌ人たちは、日本人の家来ではありません。

従って嫌という者を、無理に連れてゆくわけにもゆきません。

小さいときから、他人に、命令する事ばかりなれている武士であったならば、こんなとき一体どうしたらよいか、わからなくなってしまったでしょう。

しかし林蔵は貧乏な農民の子であり、貧しいアイヌ人たちをどのように扱えばいうことをきくようになるか、ある程度は知っていました。

彼はトンナイにとどまり、アイヌ人たちをおだてたり、褒美をやるといったり、彼らの気持ちを少しずつ動かしました。

そのかいがあって、九日めに、ようやく六人のアイヌ人が林蔵の従者となって、北へゆくことを承知しました。

そうときまれば一日もまたないで、ただちに旅じたくをして、一行は八月三日に、小舟で西海岸を北へむかいました。

十日あまり、舟旅をつづけて、八月十五日にリョナイというところに着きました。

ところがそこでまた大変な災難にぶつかってしまいました。

六隻の小舟に乗った数十人のみなれぬ原住民が、どこからともなく現れて、林蔵たちの乗った小舟をとりかこんだのです。

彼らは口々に、何か大声でわめきながら、手を振ったり、足をならしたり、林蔵に従っているアイヌ人たちの胸ぐらをつかんで、こわい顔でこづいたり、つきとばしたりしました。

アイヌ人たちは青くなりました。

林蔵には相手の言葉がわからず、一体、何事がおこったのか、サッパリ見当がつきません。

「これは、一体何事だ。あの者たちは、どこの者だ。我々をどうしようというのだ」

かたわらで、ふるえているアイヌ人の一人に、林蔵はたずれました。

「旦那、あれはこの奥地に住んでいる、サンタン人(注)でございます。(注=サンタン人。アムール川流域の原住民)

これから先は俺たちの領分だから、おまえたちがはいってきたら、ただではすまさぬぞと、脅しているのでございます」

人数の多いサンタン人たちは、そのうちに林蔵の舟につんである食料に目をつけ、それを奪い取ろうとしました。

林蔵はアイヌ人たちにいいました。

「さからうな、手をだしてはだめだぞ。俺があいつらと話をつけるから、誰か通訳をしろ」

アイヌ人の一人をなかにたてて、彼はサンタン人の親分とわたりあいました。

「私は、この島の地理を調べるためにやってきた、日本の役人だ。 おまえたちに、危害をくわえるつもりなどはない。乱暴をやめて、ここを通してもらいたい」 |

六隻の舟に取り囲まれたアイヌ人と林蔵の乗った舟。

これらはアイヌ人が恐れているサンタン人の舟であった。

|

「いや、この先は昔から、俺たちの領土なのだ。よその者を無断でいれるわけにはゆかん。

どうしてもゆきたければ、おまえたちのもっている酒と食料を俺たちによこせ。そうしたら、通してやろう」

「それは困る。この食料は我々が、旅をするのに必要なものだ」

「それでは、通すわけにはゆかん」

「しかたがない。全部やるわけにはゆかない。だがどうしてもというならば、少しだけわけてやってもよい」

これでサンタン人もようやくうなずき、林蔵から食物や酒をわけてもらって、自分たちの舟につみこみ、そのままこぎさってゆきました。

林蔵はホッと一息つき、従者たちへ声をかけました。

「ヤレヤレ、危ないところだった。では、こちらも出発しようか」

ところが今度は、アイヌ人たちがいうことをきかなくなりました。

「旦那、どうか勘弁しておくんなさい。これから奥へゆけば、もっとおそろしいサンタン人がでてきます。

旦那はご存じないが、あいつらは昔から、私たちアイヌ人を憎み敵のように思っています。

こればかしの人数でいったら、どんなめにあわされるかわかりません。

お願いですから、どうかここから帰らせてください」

林蔵は、こまってしまいました。

なにしろ、目のまえでサンタン人たちの敵意をみせつけられたばかりです。

林蔵ですら、恐ろしい思いをしました。

アイヌ人のこわがるのも、無理のないことだと思われました。

しかし樺太の西海岸を、自分の目で確かめようと、はるばるやってきた林蔵としては、ここであきらめることはできません。

林蔵は荷物の底から、大切にしまっていた上等の酒をとりだし、それをアイヌ人たちに飲ませて、自分と一緒に奥地にいってくれるよう、口をすっぱくして頼みました。

その林蔵の熱意に、ようやく彼らも恐怖をこらえて、北へ進むことを承知しました。

そこでいよいよ出発ということになりました。

ところが、運の悪いときは、悪いことが重なるものです。

今度は風が強くなり、海があれてきて小さな舟をだすことはできなくなりました。

しかたなく、一行は風のおさまるまで、このリョナイで野宿してまつことにしました。

風は、なかなかやまず、とうとう十一日間も、そこにとどまらなければならないはめになりました。

旧暦八月二十九日、ようやく風がしずまってきたので舟をだし、海岸ぞいに進んで一週間ごに、トッショカウという土地につきました。

旧暦の九月というのは、いまでいうと十月の半ばすぎにあたります。

この北の島へは、冬はかけ足でやってきます。

はやくも寒さが感じられ、しかもそれは、一日ごとにひどくなってきました。

それに連れて、アイヌ人の従者たちが、またもや帰りたいとグズグズいいだしました。

アイヌ人たちからみれば、恐ろしい冬を前にして、一歩ずつ故郷をとおざかってゆくことが、心細くてしかたがなかったのです。

林蔵もそれ以上は無理もいえず、

「やむをえん。それでは、ここまでで、ひとまず帰ることにする」

無念やるかたない彼とは対照的に、アイヌ人たちのほうは、大喜びでした。

さっそく荷物をまとめて、舟を南にむけ、九月半ばに、ふたたびリョナイまでかえりつきました。

|

九月だというのにもう寒くなってきたので、

リョナイに戻りしばらくここに滞在した。

|

リョナイにはウトニシという親切なアイヌ人の家で一行は泊めてもらって、

彼の忠告もあって出発地のトンナイに戻って一冬過した。

|

しかし林蔵は、探検をあきらめてしまったわけではありません。彼は従者たちにいいました。

「これで旅をやめたわけではないぞ。 俺は、もっと北へゆくつもりだったが、おまえたちが、寒くて帰りたいというから、それを許してやったのだ。そのかわり、このつぎは俺のいうことに、ぜひとも従ってもらいたい。

俺たちは、このリョナイでしばらく過す。 そして暖かくなってから、もう一度北へむかうつもりだ」

それをきいて、アイヌ人たちは、悲鳴をあげました。

しかし、林蔵の断固たる態度をみると、従わないわけにゆきませんでした。

リョナイにウトニシという、親切なアイヌ人が住んでいました。

この男の家に一行は泊めてもらって、次の旅にそなえることにしました。

林蔵はアイヌ人たちにああはいったものの、自分自身は、次の春まで、探検をのばすつもりはありませんでした。

勇気ある彼は、もっと寒くなって海が凍ったならば、また何とかアイヌ人たちをときふせて、今度は舟をつかわずに、氷のうえを歩いて北へむかおう、と計画していました。

ところがウトニシの家でいくらまっていても、この冬はどうしたわけか、海が凍らないのです。

一方、陸は吹雪がふきあれ、雪が日ましに厚くつもってゆきます。

このようすをみて、親切なウトニシはいいました。

「旦那。このぶんじゃ、今年の冬、旅をすることは、とても無理だ。それだけじゃない。

わしらみたいになれた者ならばよいが、旦那のように初めての人は、ここで冬を過すことさえとても無理だ。

悪いことはいわないから、いったん引返して、来年をまちなさい。

舟と荷物は、わしが責任をもってあずかってあげるから」

食料もだんだん残り少なくなってゆきます。

いつまでもウトニシの好意に、甘えてばかりはいられません。

結局、林蔵はいちじ探検を中止して、ウトニシの忠告に従うことがよい、と考えないわけにはゆきませんでした。

彼は荷物と舟をウトニシにあずけ、従者たちを連れて、南へ戻ることにしました。

そしてふりつもる雪とせまりくる寒さと戦いながら、ようやく従者たちの郷里であるトンナイまでたどりつきました。

「このトンナイまでくれば、役所のあるシラヌシまで、もう一息だ。

しかし、このまま計画をはたさずに、どの面(つら)さげて、上役の前にでられようか。

幸いここは、リョナイよりずっとすごしやすい土地だ。アイヌ人の家も多いし、食料も何とかなりそうだ。

ようし、彼はここで冬をこすことにしよう。

そして来年の春になったら、すぐもう一度、北へむかって出発するのだ」

彼は土人の家に住まわせてもらい、この辺境の地で正月を迎えることにしました。

8 海峡を発見する top

文化六年(一八〇九)の一月末、季節はまだ極寒のさなかです。

しかしトンナイにとどまってすでに二ヵ月、林蔵はそろそろ、ジッとしていられなくなりました。

「いつまでも、こんなところにいては、退屈でかなわん。

どんな奥地であろうともげんに原住民たちは冬中をそこで暮らしているではないか。

だとすれば同じ人間の俺が、そこへゆきつけないはずはない。

寒さを防ぐ充分なしたくさえすれば、探検を春までのばす必要はない」

ついに、林蔵は、出発の決心をかためました。

六人の従者を再び召集し、いやがる彼らをせきたてて、食料などをじゆうぶんに用意させ、正月二十九日、山なす雪をふみながら、北進を再開したのでした。

寒さを防ぐのに、目のところだけ穴をあけた大きなずきんを、頭からすっぽりと、二枚かさねてかぶりました。

そして、体を動かすのに不自由なくらい、たくさん厚着をしました。

しかし手の指先は、自由に動かせなければならず、その部分を寒気が、容赦なくいためつけます。

二月二日、ウショロというところにつきました。やっと西海岸の南のほうを、三分の一だけ通過したわけです。

ところが、ここでまた、アイヌ人の従者たちが、しぶりだしました。

このウショロにもアイヌ人が多く住んでいました。彼らが、林蔵の従者たちに、

「これからさきは、大変危ないぞ。サンタン人がたくさんいて、アイヌ人を捕まえる。人質としてこきつかうのだ」

と、おどしたからでした。

従者たちは去年の秋、リョナイでサンタン人におそわれかけ、そのおそろしさを自分で知っています。

林蔵が何といっても、今度という今度はもうごめんだと、彼らはいうことをききません。 |

せっかちの林蔵は嫌がる6人のアイヌ人従者をせきたてて、出発した。

5日後ウショロに着いたが従者が嫌がるので帰し、

ここで新たな従者を採用した。

5月になって海の氷が

|

林蔵はさんざん頼みつづけ、やっと六人のなかで、一番勇気のある若者だけを、従わせることができました。

あとの五人はすっかりおじけづいて、もはやテコでも動きそうにありませんでした。

林蔵もとうとうあきらめて、その五人をトンナイヘかえすことにし、かわりに、ウショロのアイヌ人のなかから、五人を新しく雇いました。

こうして林蔵をくわえ再び七人になった一行は、小舟でウショロを出発しました。

そして、海岸ぞいに北へ進み、右手にリョナイをみながら、そこを通り越して四月九日にノテト岬に到達しました。

そこには、ギリャーク人とよばれる原住民の小さな部落があり、わずか三軒だけの家に、六十人ほどの人間が雑居していました。

このまえ松田伝十郎とともに、いきついたラッカまでは、もう一息です。

ノテト岬から北の海は、一面氷がはりついて舟が動かせません。

舟旅の準備をととのえてきた林蔵は、氷がとけるまでまつことにしました。

およそ一ヵ月、一行はこの部落ですごしました。なにしろ、寒い海辺です。

こんどは、ウショロからつれてきた五人の従者が、帰りたいといいだしました。

「このさきの海は、とても荒れて危険だ。潮の流れがはやく、浅瀬が多く、南のほうとはくらべものにならない。

我々ののってきた小舟など、たちまちひっくりかえして、こわれてしまう。

まるで、ムザムザ死ににゆくようなものではないか。こんな危ないことは、やめてかえろう」

もちろん林蔵は、ここまでやってきて、いまさらかえる気持など、全くありません。

「何をいうか。この土地に住んでいるギリャーク人をみろ。

彼らは舟をあやつって、この辺りの海をゆききしているではないか。

彼らにできて、我々にできないはずはないのだ」

しかし、そうはいっても林蔵は、ただやみくもに、つき進むつもりはありませんでした。

土地になれない者だけでは、確かに危険であり、それを、さけるため、じゅうぷんな準備をしよう、と考えました。

彼はこれまでの舟のかわりに、この辺りで使われているサンタン舟とよばれているものを、ギリャーク人から借りることにしました。

またノテト部落の住人の一人を、水先案内に頼みました。

やがて五月になり、春のおとずれが、はっきりとわかる季節になりました。

氷もようやくとけ海水が動きだして、舟をだせるようになりました。

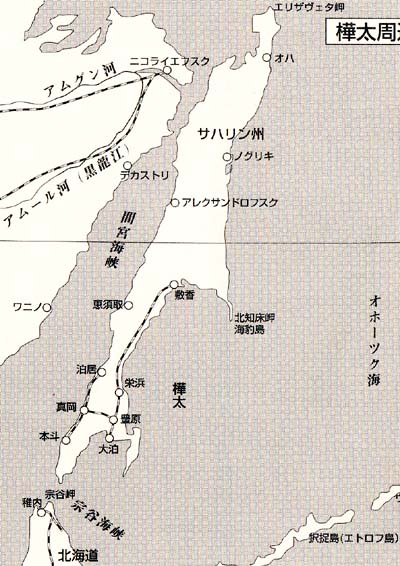

五月八日、林蔵と六人の従者、それに新しく加えた水先案内、という八人の一行は、サンタン舟に乗りノテト岬を出発しました。

幸い風もおだやかで舟は事なくすすみ、ラッカの海岸を右手にみながら、その間を通り抜けました。

林蔵の胸には前回の探検の思い出が、アリアリとよみがえったことでしょう。

いよいよそこから先がまだ世界中の探検家の、だれもいったことのない、問題のところです。

「このままどこまでも舟が進み、アムール河(黒竜江)の河口をとおりこして、広い海へでられれば樺太は島なのだ。

もし中途で陸地にぶつかり、ゆきどまりということになれば、樺太は半島なのだ」

はたしは結果はどうでるか。林蔵の気持は、たかぶったにちがいありません。

右手に樺太の海岸、左手にシベリアの海岸、まるで、小舟をはさみうちするように、両側からせまってきます。 その間のせまい海を、舟は一路、北へむかって進みました。

五月十日、水路のもっともせまくなっている部分を通り抜け、イクタマーというところに到着しました。

こわがり帰りたがる従者たちのために、いったんここで上陸し、この土地の者を一人雇い、ノテトからつれてきた水先案内と交代させました。

五月十二日、再び舟にのって、イクタマーを出発し、まっすぐ北へ進みました。 両方の岸が風を防ぐため、波はおだやかで小舟でゆくのには苦労しないですみます。

その日の夕方には、ナニオーという土地へつきました。

左右の岸がせまっているのはそこまでで、そこから先はにわかに視界がひらけ、はてしない北の海がひろがっていました。ついに林蔵は樺太とシベリアの間を舟で通り抜け、海があいだで陸地をへだてていることを確かめたわけです。

「樺太は、やっぱり島だ。間違いない。俺は自分で、それをつきとめたのだ」 |

ノテトからナニオーまでサンタン舟で、世界で初めて林蔵が通った。

その先は広いオホーツク海だ。

|

彼は誇りにみちて、そう叫びたい気持でした。

ナニオーはいかにもさいはての海辺らしく、土人の家が五、六軒あるだけで、あれはてたすさまじい風景でした。

鉛色の海は季節風にあおられ、小山のような激浪があれくるい、ゴウゴウたるうなりをたてて、岸へぶつかっています。

その砂浜にたって、林蔵は思いました。

「まず、第一の目的は、これではたした。さて、これからどうしようか」

一つの目的をたっしたからといって、すぐには満足せず、つぎの目標を考える。これが林蔵の性格でした。

せっかく、樺太まで、きたのなから、この機会に、できるだけひろく、どこまでも探検しておきたいと、彼は考えました。

「つぎは東海岸へゆこう。東海岸の北のほうは、まだぜんぜん調べていなかった。

そこを探検するよう、奉行所からもいわれていたのだ」

ナニオーの東側には、山がつらなっていました。

林蔵はこの山脈をこえて、東海岸へでようと考えました。

数日の休息ののち、彼は従者たちに出発を命じました。

ところが従者たちが、またしてもいうことをききません。

「旦那、もう、いいかげんにしておくんなさい。

俺たちは、これまで旦那にいわれて、嫌々ながら我慢して、とうとう樺太の一番北まできちまったんだ。

一体こんな旅を、これ以上つづけて、なんの役にたつんですかい」

「そうだ、そうだ。宝物でもさがすならともかく、ただ、歩きまわって、どうなるというんだ。

全く、旦那のものずきも、ちと、度が過ぎるとおもうがなあ」

彼らは、口々に、不平をいいだし、おさまりがつかなくなりました。

考えてみれば、それも無理のないことでした。

樺太が島であるか半島であるか、日本の政治家や地理学者にとっては、確かに大問題です。

また、ヨーロッパの探検家にとっても、大きな興味をひくことでありました。

しかし、南からつれてきたアイヌ人たちにとっては、そこに陸地があろうが海があろうが、彼らの暮らしにたいして関係のないことです。

地球上の隅から隅まで調べて、立派な世界地図をつくるという仕事が、どれほど大きな意味をもっているか、文明国の人間ならばわかりますが、原住民たちには全く理解できません。

林蔵の従者たちの身になれば、宝物をさがすのでも獲物を追うのでもない、わけのわからない旅にかりだされ、寒さにふるえ、サンタン人の襲撃にたえずおびえながら、命がけの毎日をすごしてきたわけです。

わずかばかりの賃金では、とうていわりがあわない。

もう、これ以上ごめんだ、という気持になるのも、当然といえるでしょう。

林蔵がいくらたのんでも 今度はついに、ききめがありませんでした。

とうとう林蔵は東海岸へでるのをあきらめて、南へ引返すほかありませんでした。

9 原住民の村でくらす top

一行はナニオーから再び、サンタン舟でノテト岬まで引返しました。

期待と興奮にみちていたゆきがけとちがい、林蔵の胸は無念の思いでいっぱいでした。

ノテト岬についたころにはたずさえていた食料も、ずいぶん少なくなってしまいました。

そこで林蔵は、従者たちにいいつけました。

「これからウショロまでかなりの道のりだ。天候が悪くなったら、何日かかるかわからない。

旅の途中で飢え死にせぬよう、これから、ふだんは米をできるだけ、食べないことにし、魚と草の根、木の実だけで、我慢してもらいたい。 時々米の粥をたいて、栄養をおぎなうことにする」

これがアイヌ人たちの不満を、いっそうひどくしてしまいました。

「旦那もひどい人だ。さんざん、俺たちをひっぱりまわしたあげく、今度は飯もくわさぬとおっしやる。

いいとも、旦那のお好きなようになさい。そのかわり、俺たちも、自分の好きなようにさせてもらいます」

彼らはすっかりふてくされて、ほっぺたをふくらませ、一日中ゴロゴロと寝そべって、全く動かなくなってしまいました。

林蔵は、閉口しました。

「オイオイ、俺のいいかたが悪かったかもしれんが、俺は何もおまえたちに、飯をくわせんといったわけではない。

ただ、食べ物を節約しないと、あとでこまると心配したまでだ。

さあ、こんなところに寝転がっていても、陰気になるばかりだ。

さいわい、きょうは天気もよい。一緒に釣でもして、晩のおかずを手にいれようではないか」

しかし従者たちは、起きようともしません。

それどころか、林蔵の言葉にたいし、返事さえしようとしないのでした。

これまでも、アイヌ人の従者は、いくどもしぶって林蔵をてこずらせました。

だが今度のそれは、これまでとくらべものにならぬほどで、さすがの林蔵も、どうしたらよいかわからなくなりました。

けれども林蔵は、そんなことでへこたれる男ではありません。

途方にくれながらも、彼は、ふんぜんと闘志をかきたてました。

「よし、それほど帰りたけりゃ帰してやろう。俺は一人でここに残る。

何とか機会をみつけて東海岸へゆき、探検をやりとげてみせるぞ」

少年時代からの身上であるねばり強さを、彼はいかんなく発揮しました。

ノテト岬にはギリャーク人の部落があります。そこの酋長は、コーニという男でした。

林蔵はコーニのところにゆき。

「南からつれてきた従者は、皆帰すことにした。彼は一人ここにのこり、おりをみて東海岸へゆきたい。

すまないが、それまでしばらく、私をこの部落に住まわせてもらえないだろうか」

と、頼みました。

コーニは四十歳ばかりの、部落では一番知恵のある、また、ものごとの道理をわきまえた人物でした。

「承知しました。あなたが一人てこの奥地を探検なさるとは、全く、みあげたおこころざしだ。

あなたのお宿ぐらい、この私が何とでもいたしましょう。しかし、一つだけお願いがあります」

「何だ、その願いとは……」

「ほかでもない。わしらは旦那を、できるだけお世話して不自由はさせないつもりです。

しかし、なにぶんにも、このとおりのあれはてた土地だ。充分なことはできないでしょう。

それに、こんなことをいっちゃ失礼でしょうが、旦那はこの土地になれてはいなさらない。

へたをすると、病気にかかって死ぬようなことになるかもしれない。 |

アイヌ人の従者を全員、帰すことにし、

ノテト岬のギリャーク人の部落に一人残る考えの林蔵。

しかし酋長のコーニは万一の場合の証人を求めたので、従者の中で

勇気のある若者が一人、林蔵と行動を共にすることになった。

|

そんな場合、あとで日本人はわしらの部落の誰かが、旦那を殺したんだ、と疑って文句をいってくるにきまっています。 わしらが、いくらちがうといっても、あいつらはきいてくれません。

それを理由にわしらの部落の者は、ひどいめにあわされます。

そういうときわしらが旦那を殺したんじゃないことを、証言してくれる人がほしいのです。

旦那のつれている南のほうの人間を一人か二人、ぜひ旦那と一緒に残していただきたい」

自分の死んだ場合のことをいわれて、林蔵はへんな気持がしたことでしょう。

しかしコーニのいうことは、もっともだと思われました。

これまで日本の役人たちは、小さなことを理由にしてアイヌ人やギリャーク人たちを、罰したり痛めつけたりしていたからです。

林蔵は従者たちにコーニのいったことを伝え、誰かこの地に自分と残ってくれないかと頼みました。

彼らは顔をみあわせ、まっぴらごめんという態度をしめしました。

だが、林蔵の困惑するようすをみて、探検のはじめにトンティで雇われ、それからずっと林蔵に従いつづけてきた勇気ある若者がようやく一緒に残ろうといいました。

あとの五人の従者をウショロへかえし、林蔵は残った従者とともに、コーニの家で厄介になることになりました。

しかし、ただ、居候をきめこむわけにはゆきません。

コーニはああいってくれたものの、何にもしない人間が、いく日もただ居すわっていては、ほかの者から嫌がられます。

そんなはめにならないように、また、コーニの親切にむくいるために、林蔵は下男がわりに働くことにしました。

身分が低いとはいえ、林蔵は幕府のれっきとした役人です。

その彼が原住民のギリャーク人の召使になり、まきをわったり、木を切ったり、漁の手伝いをしたりして暮らしたのです。

林蔵は我慢しました。少年時代からきたえぬいた体は、こういう生活にも耐えることができました。

部落の者たちは、けげんな目で、林蔵をながめていました。

「何だか変な奴が、まぎれこんできたわい。何か悪いことをたくらんでいるんじゃないか」

そういう疑いをもち、憎しみの目でみる者が大勢ありました。

林蔵にとっては、まことにつらい毎日でした。

しかし彼はジッとこらえて、できるだけ部落の者と仲良くするように、努力をかさねました。

注意してみていると、この部落では女が強くて、男たちを尻にしき、顎(あご)で使っているようすです。

「そうだ。まず、女たちの信用をえなければ」

そう考えた林蔵は、それからできるだけ女のギリャーク人に親切にし、自分の衣服をやったり、彼女らが舟ででかけるとき、船頭の役をかってでたりして、しだいに女性から慕われるようになりました。

しかし、それがあまり目だつと、今度は男の者たちが、

「あのへんてこな奴め。女たちにこびへつらいやがって油断もすきもならぬわい」と、心良く思いません。

誰か一人にものをやると、それを耳にしたべつの者たちが、すぐに、

「我々にもくれ」と、おしかけてきます。

「あれは、一つしかなかったのだ」といくらいっても、聞き入れません。

「あいつにだけやって、俺たちにくれないなんて、不公平な奴だ」と、ブツブツいいます。

部落のだれとでも、仲良くくらすためには、大変な気苦労でした。

しかし、そういう努力をつづけるうちに、だんだん彼らとも、うちとけることができるようになりました。

林蔵はコーニはじめ部落の者から、付近の様子をいろいろきいて、探検の助けにしようとしました。

樺太が島であることは、彼らの話をきいてみても、いよいよ確かであることがわかりました。

ある日、林蔵が、

「私が探検にきた目的の一つは、ロシアとの国境を知ることだ」

と、話したところ、ギリャーク人たちは、

「この島にロシア人の国はない。ロシア人の国は、むこうがわの陸地にある。

そこにはロシアの国の者だという人間がいて、時々ナニオーにちかい海て鉄砲を射ち、動物を追って狩りをしている。

まへむこうの陸地には、我々とちがったくらしをしている人間が、いくつもの部落にわかれて住んでいる。

それらの部落は、オロッコ、スメレンクル、サンタン、キャッガラ、キーレンなどと名のっている」

と、答えました。また、彼らはいいました。

「むこうの陸地には、デレンというところがある。そこには、えらい役人がいる。

我々も、時々海をこえてむこうにゆき、デレンの役人に貢ぎ物をとどける」

よくきいてみると、そのデレンの役人というのはロシア人ではなく、中国人か満州人らしく思われました。

それらの話をきいて、林蔵は思いました。

「ここにいて、東海岸にゆけるのは、いつのことかわからない。

それよりも、ロシアとの国境は、むこう側の大陸にあるらしい。

東海岸よりは、そこへ渡ったほうがよいではないか」

しかし、シベリア大陸は外国です。

外国へ無断でゆくことは、その頃の日本人には許されていませんでした。

よっぽど必要なときにかぎり、幕府に届けでて、ようやくみとめられるきまりでした。

だが、林蔵ぽ考えました。

「俺の任務は、樺太にかんする全部の調査がふくまれている。

デレンとの国ざかいを知ることも、その一つであり、これから軍隊をおくるために、どうしても明らかにしなければならぬ重要な問題なのだ。

そのためとあれば、いちいち許可をえずとも、さしつかえなかろう」

そしは彼は、またしてもここに、新しい探検の目標をさだめたのでした。

「よし、俺はぜひとも、ダッタン(シベリア)大陸へわたってやるぞ。

むこうの様子を、かならずさぐってやる。

その機会がくるまでは、たとえ何年かかろうとも、この土地にふみとどまろう」

彼は、コーニの家ではたらきながら、ジッとその時を待ちました。

幸運にもチャンスは、思いのほか早くやってきました。

ノテトに住みついて一ヵ月あまりたったとき、コーニをはじめ七人ほどの者が、大陸へわたることになったのです。

林蔵はさっそく、コーニのところへゆき、自分の望みをのべて、一緒につれていってくれと頼みました。

コーニは、びっくりして、

「とんでもない。むこうはこちらと気候がちがうし、道中の苦難も大変で、なれない旦那にはとても無理だ。

それに旦那は、顔形がわしらと違っている。きっとむこうの人間どもは、あやしんで、いろいろな悪さをするだろう。

へたをすると殺さねるかもしれない。悪いことはいわないから、こちらに残ったほうが旦那のためだ」

しかし、林蔵の決意はかわりませんでした。

この機会をにがしたら、シベリア大陸の探検は、おそらく永遠にできないでしょう。

彼はくりかえしコーニにたのみ、またほかの者にも頼みました。

けっして迷惑はかけないつもりだからと何度も何度も念をおしました。

あまりの熱意に、はじめはしぶっていたコーニたちも、とうとう、林蔵をつれてゆくことに同意しました。

林蔵は喜びました。

「日本人がだれ一人ふみいったことのない異郷の地へ、初めて俺がゆくのだ」

と、彼は武者ぶるいに似たものを感じました。

しかし、同時に彼は、コーニが忠告したように、この旅が容易ならぬものであることを覚悟していました。

「万一、俺がむこうで死んでも、西海岸の調査だけはすんでいるのだ。

この報告だけは、何としても日本の役所へ届けなければならない」

大陸ゆきの準備のかたわら、彼は北海道をたって以来、樺太でこれまでに調べあげたすべてのことを、紙にかきしるしました。

「まかり間違えば、この報告が俺の最後の形見になるのだ」

そうおもうと、さすがの彼も、胸にせまるものがありました。

できあがった一巻の報告書をもって、彼はトンティいらい常に一緒で、この土地に残ってくれた、アイヌ人の従者をよびました。 |

今迄の探検の記録を書きしるして、アイヌ人の従者に万一の場合にはこれを、

シラヌシの松前藩の役所に届けるよう依頼する林蔵

|

「俺は今度むこうの大陸へわたることにした。

自分では、帰ってくるつもりだが、いかにせん人間の命は、さきが知れないものだ。

それに何といってもむこうの大陸は、俺にとって初めての土地だ。危険も非常に多いと考えなければならない。

そこで、お前に頼みがある。

これまでの探検の記録を全部かきとめて、お前にあずけておく。

俺が無事に戻ってきたときは、そのままかえしてくれ。

もし俺がむこうで死んだならば、おまえはご苦労だが、これをもってシラヌシまでいってもらいたい。

シラヌシにある日本の役所へ、間宮林蔵はとうとう死んでしまった、といってこの書類を渡してほしいのだ。

考えてみりや、おまさと俺は樺太にきてから、ずっと一緒だった。

ほかの奴らは途中でにげてしまったが、おまえだけは最後まで、よく俺につくしてくれた。心から、礼をいうぞ」 |

そのアイヌ人の従者は、林蔵の頼みに、責任をもって引受ける、と約束しました。

彼ははじめ、シブシブ旅に駆り出され、ほかの者と同じように、途中で何度も引返す気持になりました。

しかし、そのたびに、林蔵になだめられ、とうとう、自分一人、このときまで、林蔵につきそってきたのです。

そして、この長い付き合いをつうじて、彼はしだいに林蔵がすきになりました。

どんな苦難にも屈しない、林蔵のたくましい勇気を、尊敬するようにだったのです。

林蔵が樺太の探検をつづけられたのは、この従者が、いつもつきそって、その旅を救けたからでした。

林蔵がまとめた報告は、そういう意味でも、この従者の協力のたまものでもあったわけです。

もし林蔵に不幸があったとき、従者はどんなことをしても、その書類を日本の役所に届けよう、と心に誓ったのでした。

10 シベリア大陸の奥地へ top

六月二十四日、コーニの一行は、ノテト岬を船出しました。林蔵をくわえて男が六人、女が一人、全部で八人でした。

ところがこの日のうちに、急に風むきがかわり、はげしい波をまともにうけて舟は進むことができなくなりました。

やむなくラッカ岬へ逃げ込み、風がしずまるのをまちました。

この辺りの風は冷たく、濃い霧が毎日モーモーとたちこめ、着ているものはたちまちグショグショに濡れてしまいます。

まるで雨具をつけずに、雨のなかにたっているようなありさまでした。

魚もほとんどとれず、草の実ばかりを食べました。

林蔵は腹をこわして、その痛みに苦しみました。

覚悟のうえとはいえ、しょっぱなから、さっそくひどいめにあったわけです。

五日のちの七月二日、ようやく風波がかさまったので、夜明けに舟をだしました。

しかし、霧はあいかわらず濃く、前方がほとんど見通せません。

そのなかをゆっくりと三里半(十四キロメートル)ほど進んだころ、今度は、ものすごい潮の流れにぶつかってしまい、舟は木の葉のようにもまれました。

コーニの必死の指揮で、ようやく危険をのがれ、その日の午後、ついにシベリア大陸のロロカマチというところにつきました。

そこは入江になっていて、波もしずかでした。舟をつなぎ、しばらく休むことになりました。

ギリヤーク人たちは、そこで魚をとり、林蔵にも食べさせてくれました。

新鮮な魚のおかげで、彼は元気をとりもどし、腹のいたみもおさまりました。

夕方になってから、そこをたち、それからシベリア大陸の海岸ぞいに、六里(二十四キロ)ほど南へくだりました。

その辺りは海岸が岩だらけで波が高く、しかも岬のそばは潮の流れが早いため、それらがいりみだれて、滝つぼのように湧きたっていました。

その中にかろうじて、舟をつけられる砂浜があります。

そこをえらんで上陸し、夜はそのそばで野宿しました。

野宿のさい、舟をかたづけるのに、てまどります。

普通ならば、舟を海辺につないでおけばよいはずですが、この辺りは前にのべたように風波がはげしく、原住民の粗末な小舟は、一晩のうちにこわされてしまう危険がありました。

それでいちいち、舟をひきあげ、陸の奥まで運びます。これが大変な労働でした。

野宿のためには、海岸に仮屋をつくります。

仮屋(かりや)といっても、ちかくの柳の枝を切ってきて、四本の柱をたて、そのうえにカバの木の幹の皮でつくった板をかぶせたものです。

文字どおり、雨露をしのぐだけがやっとでした。

食事の煮たきをはじめ、すべての仕事は、雨がふったときも、外でやらなければなりませんでした。

七月五日、ムシボーというところにつきました。そこから一行は、しばらく陸地をあるくことになりました。

つんできた荷物を全部ムシボーに置き、皆で空の舟をかついで、それから二十町(約二キロ)もある山道をこえました。 |

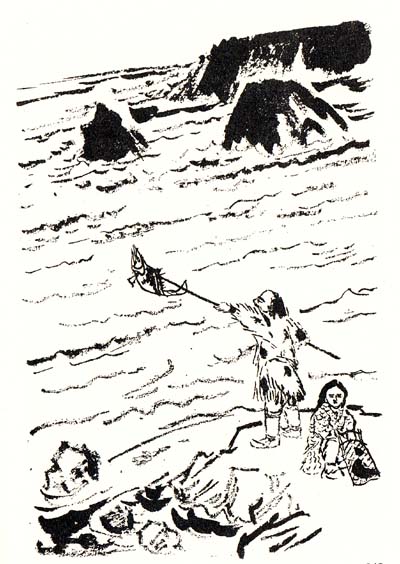

コーニと林蔵たちの一行はシベリア大陸のロロカマチに着いた。

ここで魚をとって腹ごしらえをする。

|

ものすごい強行軍で、さすがの林蔵もまいりそうになりました。

おまけにその辺りはブヨや蚊が多く、その大軍が、空中にモミガラでもまきちらしたようにむらがり、一行の顔といわず、手足といわず、つきまとってきて、うるさいこと、かぎりがありませんでした。

山道をこえたところに、タバマチー川という小川が流れていました。

皆でかついできた舟をそこにうかべ、それからまたムシボーまでもう一度引返し、今度は置いてあった荷物を運びます。

ムシボーとタバマチー川の間を、荷物をかついで何度も往復し、それを小舟につみこむのですから、全く手間のかかる旅でした。

七月六日、荷物を積みおえた舟でタバマチー川をさかのぼりました。

ところが、ちょうど川の水の量が少ない時期だったのてすこし進むと、ところどころ岩だらけの浅瀬がむきだしになっていて、舟をこぐのが危険でした。

やむなく一行は舟からおり、水の中を歩きながら、舟に綱をつけて、皆でひいてゆくことになりました。

川の水はおそろしく冷たく、骨のずいに痛さがしみ通るようで、さすがの林蔵も悲鳴をあげました。

しかも、ムシボーと同じように蚊が多く、おまけに濃い霧がたちこめ、二メートル前が見えないありさまです。

そのなかを、皆で舟をひきずりながら、冷たい水をかきわけてゆくのでした。

林蔵の予想をうわまわる、苦しみの連続でした。

やっとこの難所を通り抜け、一行はキチー湖という湖に到着しました。

そこからはようやく舟を普通にこいで、湖面を進むことができました。

湖水を縦断し、七月七日、黒竜江にめんした、キチーという部落につきました。

その晩は、ひさしぶりに原住民の家に泊まりました。

これまで野宿ばかりしていたのが、何日ぶりかで、あばらやとはいえ、屋根の下に寝ることができました。

林蔵は、ほっとしました。

ところがその安心もつかのま、さきにコーニが心配していたとおり、今度はこの部落の原住民たちが、みなれぬ顔形の林蔵をあやしみ、いろいろな悪さをしました。

彼らは林蔵を取り囲み、手をひっぱったり、足をひっぱたりして、べつの家へつれてゆきました。

その家のなかは、まっ暗で、あたりが、よくみえません。

どうやら、床にモウセンのようなものがしいてあり、林蔵はその上にすわらせられました。

原住民たちは、そのまわりを取り囲み、かわるがわる林蔵をだくやら、ほおずりをするやら、くちびるをなめるやら、着物をひっぱるやら、ふところに手をつつこむやら、手足にさわるやら、髪の毛をつかんでひきずるやらして、からかいます。

林蔵は、気持が悪くてたまりません。

うかつにさからって喧嘩し、騒ぎをおこしては、どんなことになるかわかりません。

林蔵はジッと我慢して、されるがままになっていました。

そのうちに、一人の原住民が、酒をもちだし、それを飲めと身ぶりてすすめます。

うっかり飲んで、毒でも入っていたら大変だ、と手をださずにいると、彼らのなかで、頭目と思われる年とった原住民が、林蔵の頭をなぐりつけ、どうしても飲めと強要します。

おりよく、同じ一行の仲間であるラルノという男が、林蔵の姿がみえないのを心配して、さがしにきました。

ラルノはこのありさまをみつけ、大声で原住民たちをしかりとばし、ようやく林蔵を救けだしてくれました。 |

キチーの部落で原住民にいたずらされる、林蔵。

しかし幸い一行の仲間のラルノに助け出される。

|

ラルノは、あとで、

「危ないところだった。あいつらがおまえさんを殺そうとしているときいたので、急いで助けにきたのだ」

と、いいました。

こんな目にあいながらも、林蔵はけっして、ねをあげませんでした。

彼は部落のなかをよく観察して、家のつくりや原住民たちのつかっている道具の種類などを、記憶にとどめました。

のちに林蔵は、『東韃地方(シベリア地方)紀行』という本を書きますが、そのなかでこの時の様子を、

この辺りの原住民の顔形は、樺太奥地のギリャーク人とかわらない。

しかし言葉は大変にちがい、きいていても何をいっているのか、よくわからない。

また、つかっている道具も、満州地方のものて陶器が多く、着物は、たいてい木綿をきている。

そのため、男も女も、形よく上品にみえる。

家はおよそ二十軒ほどあり、ハラタ(族長)と力ーシンタ(村長)と、満州語の話せる二人の通訳がいて、彼らがほかの者を支配しているらしい。

家のたてかたも、ギリャーク人と同じである。

この土地は、前に満州仮府(満州の役人の出張所)があったが、だいぶ以前に、原住民との間に商いをめぐるいざこざをおこし、それが原因で廃止になったということである。

私たちがここへついたとき、満州方面(中国東北部)からも、原住民たちが商いにきていて、そのためあちこちで宴会がひらかれ、太鼓の音がひびいて、あのひっそりした樺太の村々とは、大違いだった。

ここは、もうマンコー河(アムール河)のすぐ河岸であった。 |

と、くわしくかいています。

マンコー河というのは、この辺りの原住民が、そうよんでいたもので、実は黒竜江のことです。

しかし原住民たちは、黒竜江とアムール河をべつの河のようにいい、林蔵もそれを信じてしまいました。

翌日、この村を出発した一行は、いよいよ黒竜江にでました。

と、これも『東韃地方紀行』に書かれています。

確かに、初めてみる黒竜江は、日本の利根川などとは、段ちがいに大きな、雄大なながめでした。

この河についても、林蔵は、なぜマンユー河という名前になったのか、水源はどこでどこをどう流れて、さらにどんな川が、そこからわかれているのか、ゆく先々であった原住民たちにききだし、それを記録にとどめました。

水はにごり、ゆっくりした流れだが、たとえようもない大河ゆえ、風波のたつときは、貧弱な原住民の舟など、とても進むことができない。

政府などもたない野蛮人のことだから、だれ一人、堤防をきずくものもなく、そのながめは茫洋としてはてしない。

河の中に、たくさんの島や洲がある。

それらの島には例外なく柳がはえ、その数はおびただしく、まるで畑に野菜がうわっているように、ビッシリとたちならんでいる。

それが邪魔になって、河幅をはかることが、いっそう困難である。

これほどの大河ゆえ、しばしば洪水がおこって、いままであった島が流れて、きえてしまうこともあれば、新しく岩石や土砂がつもって、洲のできることもあり、まるで河の様子は、年がら年じゅう、かわりつづけているといってよい。

こんなありさまで、柳のそだちぐあいも、島ごとにみなちがい、五年の間、水をかぶらずにいた島の柳は、樹齢五歳。

三年の間、水をかぶらずにきた島の柳は、樹齢三歳というわけで、一つの島ごとに、柳の高さはみなそろっている。

その柳の様子で過去の水害のありさまを、想像することもできる。 |

これらの記事を読むと、林蔵がただたんに頑健な冒険家だけではなく、自然現象にたいする、すぐれた観察家でもあり、科学的精神の持主だったことがよくわかります。

しかも彼は、それらの島々のならびかたを、正確な図に残しています。

そのうちに、シャレイという土地につきました。

そこの原住民の族長は、一行を歓迎し、米と粟をまぜた粥をたいて、もてなしてくれました。

別れるとき林蔵は、お礼のつもりてもっていた金のヤスリを一つ、その族長にあたえました。

ところが族長は何もいわずにそれを受取り、べつにうれしそうな顔もしません。

林蔵はどこでも、原住民の部落に入ると、住人は“何をもってきたか”と、うるさくきき、ものほしそうな顔をする。

“何もやるものがない”と答えると、“このつぎは、いつ来るか。その時は、私に何をもってきてくれ。そのかわり、おまえさんには、何をやるから”と、無理に約束させられてしまう。

シャレイの族長のように、無欲てんたんたる原住民は、長い旅の途中てほ

かにいなかった。 |

と、感心してかきしるしました。

七月十一日、やっと目的の土地であるデレンにつきました。ここには、清国の役所がありました。

林蔵は、日本人であると名のって、そこの役所に面会しました。

一方、ここに集っていた原住民たちは、またしてもみなれぬ客人とばかり林蔵を取り囲み、体をいじりまわし、まえのキチーのときよりも、もっと騒がしいありさまでした。

満州人の役人たちは林蔵にむかい、自分たちの宿舎にとまるよう、親切にいってくれました。

しかし、林蔵はその好意にあまえず、一行の原住民と同じように、仮屋で寝ることにしました。

原住民たちの暮らしぶりを、よく観察したかったからです。

デレンの満州仮府(かふ)というのは丸太を組んで、十四、五間(約二十七メートル)四方の柵をつくり、そのまんなかを、もう一つ柵でかこって、役所にしたものです。

そこで役人が、原住民から貢ぎ物を受取り、かわりにべつの物資を、彼らにあたえていました。

役所の外側に、原住民同士の物を交換する場所が、三ヵ所書かれています。

役人には、上級、中級、下級という三つの位がありました。

上級官吏はシュスかドンスの上等な着物をまとい、雨のふるときは、そのうえに紺ラシヤの上着をはおり、金の輪でかざって笠のような帽子をかぶっています。

中級役人は木綿の着物、下級役人は獣(けもの)の皮でつくった着物をきて、原住民とあまりがありません。

原住民が、貢ぎ物を捧げるとき、役所の正面に台をおき、そこに上級役人三人がすわります。原住民は、下級役人につれられて、柵の中にはいり下級役人のまえで笠をぬぎ、土下座して三回頭をさげ、それから、貢ぎ物である黒テンの毛皮を一枚さしだします。

これをひとまず中級役人が受取り、それから改めで、上級役人へて渡します。

それがすむと、役人のほうから、原住民たちへ品物を下げ渡します。

その種類は、錦、ドンス、木綿などが主でした。

しかし彼らの間に、礼儀作法があるのはその時だけで、あとはたがいに町であっても、あいさつさえしません。

林蔵は、

|

一体原住民たちには、礼儀というものがあるのかどうか、サッパリわからない。 |

と、かいでいます。

林蔵は、上級役人に招待され、ごちそうになりました。

私は上級官吏と応接したが、彼らはおおいに良い機嫌でアルカという、わが国の焼酎に似た酒をだし、私をもてなした。

おかずは、ブタ、鶏卵、鶏肉、川魚、野菜の類であった。

その中に、素麺(そうめん)のような白くすきとかったものもあったが、これはわが国にないものである。 |

と、このときの様子をかいています。

その頃の中国人は、世界中て自分たちが一番えらいのだと思いこんでいましたが、ここの上級役人も例外ではありませんでした。

大体、彼らは中国以外の国はどこもかしこも、ことごとく無政府の野蛮人である、と考えているらしい。

私が文章をかくのをみて、おおいにおどろき、おまえは中国人であろう゛などといった。

あるいは、“ロシアは中国の属国である”ともいい、また“日本は、中国に貢ぎ物をもってきたことがあるか”などと質問した。

彼らの態度の傲慢であることは、お話にならなかった。

そういうありさまだから、この土地の人々にたいしては、まるでもののかずとも思わぬ、尊大な態度でのぞんでいた。 |

一方、原住民がもってきた品物を、満州人たちと物物交換するときの大騒ぎのさまは、林蔵をびっくりさせました。

物物交換の様子をみると、原住民はたいてい、獣(けもの)の皮を腕にかかえてきて、自分のもとめている品物、たとえば、酒とか煙草とか着物とか鉄器類などと、思い思いに交換する。

自分のもっている皮を満州人が喜び、高い値段がつけられると、原住民たちは、中々それをてばなそうとしなくなる。

満州人は、それを何とか手にいれたいと思って、いろいろな品物をみせる。

それでも原住民が、てばなそうとしないとき、最後に満州人は、自分がきている着物をぬいで、そのかわりに毛皮を買おうとする。

その交換のさいの乱雑で無規律なありさまは、お話にならない。

なにしろ、いたるところからあつまった数百人の原住民が、毎日この柵の中におしかけてきて、ここで物々交換をするのなから、その騒がしいことは、たとえようがない。

“俺の持ってきた毛皮をうばわれた”といって、騒ぐ者がいれば、“自分の持っている毛皮のはしを、誰かが切りとってにげた”と、わめきたてている者がある。

一方では、どうしてもこれはてばなさない、と頑張っている原住民にむかい、自分の着物までぬいで交換したい、と強制している役人があり、あるいは品物のことで大喧嘩をはじめ、互いになぐりあっている者があれば、かってに走って転んでいる者もある。

着物をかかえてかえる者もあれば、一度交換してしまった木綿を、もう一度酒に換えてくれ、せがみたてている者もある。

ワイワイガヤガヤと喧(やかま)しくて、同士ようもない。

彼らをしずかにさせるため、役人が撞木(しゅもく)をたたいて合図をするが、いっこうにききめがない。

そういう騒ぎのなかで役所の物がぬすまれたというと、ドラがはげしくうちならされ、柵の門が閉鎖される。

すると原住民たちは、われさきにと、今度は柵をのぼってにげだそうとし、その騒ぎといったら、ちょっと表わしようがない。

柵のなかのどこかに鐘が設けてあり、何だかわからないが、一日中これを鳴らしていて、やむときがない。

なにしろ大騒ぎのなかできくのなから、鐘がどこにあってどこから聞えてくるのやら、私には鐘のある場所さえわからなかった。

物物交換の場所はこのように騒がしかったが、こういう騒ぎにたいして、役人たちは特にこれを罰しようともしなかった。

私が滞在しているうちに、どこの原住民かわからないが、サンタン人に似た顔つきの者が一人、何か違反をしたらしく、ひきたてられできた。

上役の命令によって、役人の一人が、その原住民をムチでうちはじめた。

原住民は、痛い痛いと大声で泣き叫んだ。

しかし、たたきおわると、すぐ釈放され、あとは罰したほうでも、旧悪をとがめず、原住民のほうも、平気で柵のなかをでいりしていた。 |

とにかく見るもの聞くもの、一つ一つが、おどろきのたねでした。

異国のめずらしい風習を前に、林蔵は、

「ああ、俺も故国の日本から、ずいぶん遠く離れてきたものだ」という思いに、かられました。

「こういう異郷の様子をみた者は、日本人で俺以外にいないのだ。

そして、俺ももう二度とこんな経験をすることはないだろう」

そう考えて林蔵は、いっそう熱心に満州の役人の様子や、原住民たちの様子、さらにその辺りの風景などを観察し、記憶にとどめ記録に残しました。

11 なつかしい日本へ top

林蔵をふくむコーニの一行は、デレンに七日間とどまり、帰途につきました。

ゆきがけも大変でしたが、帰りはそれをうわまる、難行軍でした。

舟にはデレンで仕入れた貴重な物資が、たくさんつまれました。

それをぬらさないように、雨がふると仮屋の屋根を全部もちだし、上をおおいました。

そのために、人間のほうは雨よけがなくなってしまい、雨の日はゴザを一枚かぶり、夜中もずぶぬれになりながら、眠るというありさまでした。

ある日、夕食のしたくに粟(あわ)の粥を煮ていたところ、白い蝶が突然、群(むら)がってきました。

その数は何万、あるいは何十万ともみえて、そのため辺りが、暗くなってしまいました。

それらの蝶が、たきかけの鍋にとびこみ、とうとう鍋は蝶であふれてしまいました。

初めのうちは、皆で追ったりつまみだしたりしましたが、とうてい防ぎきれず、蝶の粥ができあかってしまいました。

もし、この蝶に毒があったら大変です。しかし、何も食べなくては、空腹で旅ができません。

仕方なく蝶をすくいだし、そのまわりの粟をすて、鍋の底のわずかな粟の粥をすすりあって、飢えをしのぎました。

このような思いがけない苦労にも、林蔵はくじけませんでした。

なれない土地て苦労すればするだけ、彼は探検への情熱を、ますますもやしました。

「俺は、この遠い異国へ、もうくることはないだろう。この機会に、みられるだけ、多くの土地をみてかきたい」

彼はそう考えて、コーニに頼みました。

「帰りは、ゆきとちがう道を通ってくれないか。私は、この地方の地理を、できるだけたくさん知りたいのだ」

ゆきに一度通って、なれている道を帰ったほうが、どれほど楽かしれません。

しかし林蔵は、前にもまさる苦難を覚悟して、もっと多くのことを調べようと思ったのでした。

コーニも林蔵の熱意にうたれて、それを承知しました。

一行は再び小舟にのり、ゆきに通ってきたキチー湖のまえをこぎぬけ、黒竜江を一路北へくだりました。 道ゆく先々、コーニたちは沿岸の土人たちと商いをしました。

そのひまに林蔵は、辺りの風景や原住民たちの暮らしぶりを観察しました。 |

白い蝶の大群に襲われた粟の粥

|

七月二十二日、シュクという土地につき、そこでシャケを食べた。

この地方のシャケは蝦夷(北海道)にくらべると、とれる時期が早いように思われた。

この辺りの原住民たちがシャケをとるときは、シャケのいそうな川岸に多くの杭をたてて、その水底に網を張っておく。

こうしておけば、上流から泳いできたシャケが、杭にぶつかってすすめず、その下をくぐりぬけようとして、網にかかる。

そこをねらって網をあげ、獲物をとらえるのであった。

サンタンコエという土地があった。

昔、ロシア人の賊が、ホンコー川を船でくだり、この辺りに住みついた。

ホンコー川というのは、ロシアのほうから流れだし、このサンタンコエで、マンコー河に注いでいる川である。

ロシアの賊たちは、付近の原住民たちから物をうばい、このへんをあらしまわった。

しかし、とうとう満州人によって征伐され、自分たちの国へ逃げ帰ったということだが、それがいつごろの出来事かは、よくわからない。

ここの川岸の高台に、粘土色の石碑が、二つたっているのが目についた。

はるかに舟のなかからながめただけで、その碑に文字がきざんであるかどうかはわからなかった。

一緒にきた原住民たちはそこを通るとき、もっている米や粟や草の実などを、川になげこんで、その石碑をおがんでとおりすぎた。

その理由はきかなかった。

ちかくの北側の岸に、異様な形をした船が三隻あった。

それはホンコー川の上流にすむイダー族のもので彼らは、ロシアの領土にいるということだった。

イダー族はこの川岸に仮の小屋をつくり、そこに寝泊りして漁をするそうだが、なにしろ遠くからみただけなので、それらの船の図を書くことはできない。

ホンコー川のはるか上流には、ほかにもいろいろな部落が、数多くあるとのことである。

この辺りから下流にかけて、鯨がたくさんいるのをみた。

しかしその鯨は色が白く、日本で普通みられる種類とは違っていた。

八月一日、ワーシというところに野宿した。

それまでの四日間、川岸の野宿がつづいたが、いつも湿気がはなはだしく、その苦しみは特にひどかった。

柳の枝をたくさんとってきて、それを地面にならべ、その上に獣(けもの)の皮をしいてそこで寝たのだが、朝になると、水気が、じっとりと、皮の上までに浸みでているありさまだった。 |

原住民たちの荷物は、途中でも商いするため、増えたり減ったりします。

しかし林蔵の書きとめる記録は、日数をかさねるごとに増えるばかりでした。

八月二日、黒竜江の河口にあるヒロケーにつきました。そこから、いよいよ海にでます。

およそ三ヵ月まえ、林蔵はこの海を、南から北へむかって舟で進み、樺太が島であることをつきとめたのでした。

今度は同じ海を、北から南へくだりました。

そして八月八日、とうとうノテト岬へ、無事に帰りついたのでした。

そこには二ヵ月まえ、林蔵から報告書をあずけられたアイス人の従者が、主人の消息をまちわびていました。

ひさしぶりにあった主従は、互いのぶじを喜びあいました。

それから三日め、ここの原住民のなかで、漁のため、南へゆく者がいました。

林蔵はその船にのせてもらって、日本へ帰ることにきめました。

長い間、親切にしてくれたコーニに、彼は心から礼をいいました。

おそらくコーニと生きてあう機会は、もうないでしょう。そうおもうと、別れはいっそうつらくなるのでした。

かくて、林蔵主従は船にのり、九月十五日シラヌシに到着しました。

長くつきそってくれたアイヌの従者とも、なごりをおしみつつ、ここでわかれました。

林蔵は、シラヌシの役所にゆき、探検についてひとまず報告をすませました。

そして九月二十八日、宗谷海峡を四たび船でわたり、一年半ぶりになつかしい日本の土を踏んだのです。 |

南へ漁に行く舟に乗せてもらって、世話になったギリャーク人に見送られながら、ノテト岬を去る林蔵。

この後シラヌシの役所に探検の報告をし、日本にもどる。

|

12 得意の絶頂 top

北海道の役所では、林蔵から便りがないので、

「とうとう、あの男も樺太で死んだにちがいない。かわいそうなことをした」と、噂をしていました。

そこへひょっこり、林蔵が戻ったのですから、皆でびっくりしてしまいました。 さらに、林蔵がこの一年の間に、樺太が島であることを確かめたうえ、遠くシベリア大陸に渡り、そこを探検してきたときいて、ますますおどろきました。

林蔵の両手の指は、凍傷にかかり、みにくく曲がっていました。 さすがに丈夫な体も、クタクタに疲れきっていました。しかし、彼は、まだ休息することができません。

幕府にたいして、さっそく、くわしい探検の報告をかかなければならないのでした。 松前の奉行所で、彼は不自由な指を動かしながら、その仕事にとりかかりました。

林蔵が二度めの探検で命令されたのは、樺太の東海岸を調べることでした。

しかし、彼はそこへ、とうとうゆくことができませんでした。

しかし、上役のだれもが、それをとがめようとは思いませんでした。 林蔵がやりとげたことは、それよりも、はるかに大きな功績だったからです。

林蔵の壮挙は、まもなく江戸へも伝えられ、幕府の役人たちをおどろかせました。 ラジオもテレビもない時代でしたが、そのことは、たちまち人々の口から口ヘと伝えられ、間宮林蔵の名前は、いっぺんに有名になりました。

しかし、林蔵自身は、中々江戸へゆけませんでした。

彼は、まずしい農民の子で小さいときから、教育をうけることができませんでした。

ですから、文章をかくことが、得意ではなかったのです。

しかも不自由な指を動かして、報告書をまとめるのですから、これまた大変苦しいことでした。

樺太の奥地やシベリアを、自分でみたことのない人に、文章だけでわからせるのは困難です。 そのため絵や地図も、あわせてのせなければなりませんでした。 村上島之丞の養子の貞助が、林蔵を助けて『東韃(とうたつ)地方紀行』を、まとめることなどを手伝いました。 |

松前藩で樺太とシベリアの探検の記録を書く林蔵と貞助

|

ようやくできあがった報告書をもって、林蔵は北海道をあとに江戸へでてきたときは、文化八年(一八一一)一月になっていました。 樺太探検から北海道に戻って、すでに一年と三ヵ月もすぎていたのです。

ひさしぶりにみる、江戸のはなやかなにぎわいは、まるで夢のように思われました。

しかしその江戸では、林蔵の名前はすでに知れ渡り、彼のでてくるのをまちかねている人々が、たくさんいたのでした。

林蔵は苦心して清書したくわしい報告書を、幕府へさしだしました。

幕府では林蔵をねぎらったうえ、かねてからの計画どかり、それを高橋景保(かげやす)に渡して、正確な地図をつくることを命じました。

高橋景保は、伊能忠敬の先生だった高橋至時(これとき)の子供です。今度は、景保が、はりきる番でした。

「間宮林蔵は、世界で初めて、樺太とダッタン(シベリア)大陸の間に、海があることを確かめてきた。

私は負けてはいられない。世界で初めての、この地方の完璧な地図をつくってみせるぞ」

そう決意した景保は いさんで、この仕事にとりかかりました。

林蔵のほうは、報告書をだして、ひとまず任務がおわりました。

「やれやれ」と、思ったとたん、いっぺんに疲れはてて、さすがの彼も病気になってしまいました。

しかし、彼は、ゆっくり休んでいることもできませんでした。

なぜたらばいまや英雄として、江戸では凱旋将軍のようにみられていたからです。

多くの人が、林蔵にあいたいと思いました。そして、北の国の、めずらしい話をききたい、と頼みました。

あちこちの大名の屋敷でも、彼をまねこうとします。有名座学者たちも彼の語ることばに、耳を傾けました。

林蔵は、“時の人”として、もてはやされるようになったのです。

農民の子である林蔵は、これまで幕府につかえても、地位はいつも下役でした。

「一度でいいから、人の上にたちたい。大勢の人間から、尊敬の目でみられるようになりたい」

と、どれほど彼は思ったことでしょうか。

その望みが、いまや達せられたといってよいのです。林蔵の胸は得意の思いでいっぱいでした。

しかし、そういう気持にとらわれたときこそ人間は注意しなければならないのです。

深い考えもなく、ちょうどいまの人間がスポーツ選手や流行歌手にあこがれるように、ただワイワイと林蔵の周りにむらがる人間も少なくないからです。

そういう、無責任な連中にチヤホヤされて、ついつい調子にのりすぎると、よけいな自慢をするようになりがちてす。

そして林蔵も残念ながら、そのようなことになってしまいました。

林蔵はだんだんと、ありもしなかったことまで人々のまえで、まるで自分の手柄のように、威張るようになりました。

そうなると最初は本当に彼を尊敬し、その話を熱心にきいていた人々の中にも、だんだん不愉快に感じる者がでてきました。

さらに、一方では、

「何だい、間宮林蔵という奴は、えらそうな口ばかり、ききおって。

誰も行ったことのない土地を、うろついてきたのがそんなにえらいのか」

と、林蔵の名声へのねたみも手伝って、彼を悪くいう人も増えてきました。

しかしここにただ一人、そういう人々と違って林蔵の功績を心からねぎらい、同時にそれだけで満足してしまわずに、さらに勉強して今後もっと大きい仕事をするように、とはげましてくれる人がいました。

それは伊能忠敬(いのうただたか)です。忠敬は、ちょうど、その頃江戸へでていました。

彼は林蔵を、“日本にまれな大剛の者”とよび、自分の子供の景敬(かげたか)にも、林蔵をあわせたいものだ、と考えていました。

しかし、林蔵をけっしておだてたりあまやかしたりはせず、江戸にいあわせたあいだ、もっとむずかしい測量法を、林蔵に教えました。

林蔵は忠敬をずっと尊敬していて、忠敬の言葉に耳を傾け、いっそうはりきって、今度は蝦夷の奥地のまだ測量されていない土地を調べてくる、と約束しました。

その年の十二月に、林蔵は、再び蝦夷へもどりました。

林蔵は新しい役目をあたえられ、北海道の海岸や奥地を調べる仕事にかかりました。

ここは日本の領土ですから、樺太やシベリアのように、くらしぶりの全くちがう原住民たちのなかで、とまどう心配はありません。

しかし海があらく、陸地には原始林と沼地がひろがり、道らしい道もなく、寒さの厳しいことでは、樺太とそれほどちがいませんでした。

樺太探検できたえた腕をふるい、伊能忠敬から新しく教えられた測量術をつかって、林蔵は調査を行いました。

石狩川にそったカムイコタン、大雪山のふもと、日高地方のニイカップ、釧路、網走などまで彼はでかけてゆきました。

シブチャリ川の急流を丸木船でさかのぼり、アイヌ人さえいったことのない奥地へふみいったこともありました。

その時、急流にもまれて船が岩の間にはさまってしまい、荷物も刀も全部流され、彼自身もあやうくおぼれかけ、やっと命だけ助かるという危ないめにもあいました。

しかし彼はへこたれず、もっと奥までゆこうといいだし、アイヌ人たちにひきとめられて、ようやくあきらめました。

彼の元気あふれる仕事ぶりは、樺太を探検したときとすこしもかわりませんでした。

13 高橋景保とシーボルト top

文政五年(一八二二)、林蔵は、五十歳ちかくになりました。

この年、寒い北海道での勤めを辞めることになり、江戸へもどりました。

樺太から帰ってのちも、十一年の間、ずっと蝦夷で働いていたわけです。

林蔵は、江戸で勘定奉行普請役という役目につきました。

あいかわらずはりきっていた彼は、役所の中にすわって書類などをいじくっているよりも、外で動きまわる仕事のほうがすきでした。

普請役として行ったのは内地の海岸を旅し、外国の船がもし攻めてきたとき、どうすれば防げるかを研究することでした。

林蔵は房州(いまの千葉県)の海岸や東北地方の太平洋側の海辺を、おもに調べました。

彼はその土地の漁師たちにようすをきき、外国の船が近海にしばしば現れ、その数が毎年多くなっていることをつかみました。

外国船がやってくる目的は鯨をとるためで いますぐ日本に戦争をしかけるつもりはないらしいこともわかりました。

だが、そういう船の乗組員には悪い者もいて、それらの者が時々上陸し、海賊のような乱暴を働くことを知りました。

そこで幕府は文政八年(一八一五)二月に、外国船打ちはらい令をだしました。

日本の海岸へちかづいてきた外国船には、いっさい上陸を許さず、大砲や鉄砲をうちかけ、みな追いはらってしまえ、という命令です。

しかし日本の海岸といってもひろく、いつどこへどこの船がくるかわかりません。

そうかといって、日本中の海岸という海岸に、大砲をギッシリならべて、武士を配置するわけにもゆきません。

そこで林蔵は思いきった計画をたてて、上役に申しでました。

「外国人が大変な費用をかけて、日本のちかくまではるばるやってくるのは、鯨をとるのが大きなな儲けになるからです。

そこで外国人たちに、ここよりももっと北のロシアまでゆけば、鯨だけでなくそのほかの動物もたくさんいて、ずっと儲けが大きいことを、教えてやりましょう。

そして、皆そちらへゆくように、しむけてしまうのがよいと思います」

「なるほど、それも妙案じゃな、しかし一体だれが、外国人にそれを教えるのか」

「そのことでしたら、ご安心ください。私がお引受けいたしましょう。

私が、漁師にばけて、小さな舟で、彼らの船にちかより、うまく彼らと連絡をとります」

「しかし、林蔵。そんなやりかたで、外国人にあうのは、昔からわが国では禁じられていることじゃ」

「それは、林蔵もよく知っております。しかし、このたびのことは、お国の運命にかかわる重大な間題です。

どうぞまげて私の願いをきき届けていただきたいと思います」

「だが、もし外国人がその方をあやしみ、鉄砲などをうってまいったら、いかがするつもりじゃ」

「その時はやむをえません。お国のために命をすてる覚悟です。

なに、いくら長生きしたって、人間は百年も千年も生きられるものじゃありません。

樺太探検で、私の命は一度すてたも同じことです。いまさら、おしむようなことはいたしません」

いかにも林蔵らしく、思いきった計画でした。

しかし、上役たちはまたしても、法律のきまりがどうのこうのといって、とうとう許しをあたえませんでした。

林蔵は残念でしたが、どうにも仕方がありません。

さて、林蔵がそのようなことをしていたとき、高橋景保はどうしていたでしょうか。

彼は林蔵がもちかえった樺太の報告をたよりに、地図をつくる仕事にはげんでいました。

そして『新訂万国全図』という地図を書き上げました。

日本で初めてつくられた、立派な世界地図です。

景保が、本当に心血をそそいでしあげたものでした。

彼は世界で初めて樺太とシベリア大陸との間に海を書き入れ、林蔵の名前をとって、ここを“間宮の瀬戸”と名づけました。

間宮林蔵の名前は、こうして高橋景保の手により、永久に記録されることになったのです。

しかし景保には、まだ不満がありました。

それは樺太の東海岸の様子がわからず、その部分をはっきり書くことができないことでした。

東海岸の探検は、林蔵の役目でしたが、林蔵はそれをやらずに帰ってきました。

景保は仕方なく、東海岸の地点を点線で書きました。この辺りが、まだよくわからないという意味でした。

月日は、流れさりました。

文政九年(一八二六)、シーボルトという外国人が、江戸へやってきました。

江戸時代の日本は鎖国をしていましたが、長崎の港をつうじて、わずかにオランダと中国とだけは、付き合いをつづけていました。

長崎には、オランダ人の住んでいる“オランダ商館”とよばれる屋敷があります。

シーボルトは、その商館につとめている医者でした。

オランダ商館長は、四年めごとに、江戸へでて、将軍にあいさつするしきたりになっていました。

医者をふくめて、大勢のオランダ人が、それと一緒に江戸にきます。

江戸にいて、外国の様子を知りたいと考えている日本人は、これを利用してオランダ人たちとあい、いろいろとむこうのことを学ぶのが、長い間の習慣になっていました。

景保はシーボルトにあいました。

そして彼は、間宮林蔵が樺太とシベリアの間の海を調べ、樺太が島であることを確かめたと話しました。

シーボルトは、日本の探検家の活躍にびっくりしました。

その時、シーボルトは一冊の本をとりだして、景保にみせました。

それは、ロシアの探検家クルーゼンシュテルンのかいた司世界周航記』という本でした。

パラパラとページをめくっていた景保が、今度はびっくりしました。

なぜならばその中に、樺太の東海岸の様子がくわしく書かれていたからです。

クルーゼンシュテルンは、間宮海峡のすぐちかくまでゆき、樺太を半島である、という間違った報告をしました。

しかし、東海岸については、船で浜辺ぞいに進み、くわしい測量を成し遂げました。

その時のことが、彼の本によく説明されていたのです。

クルーゼンショテルンの記録をみてから、景保は心のなかで叫びました。

「これさえあれば、私のつくった地図は完全なものになる。

樺太のすべてを、はっきり描いた地図は、まだ世界に一つもない。

私は世界で初めて、それをつくることができるのだ」

彼の胸は、興奮にふるえました。どうしても、この本を、手にいれなければなりません。

まさにノドから手がでるほど、ほしくて、ほしくて、たまらなくなりました。

「シーボルトさん、お願いです。この本を、私にゆずっていただけませんか」

「いや、これは私の大事にしている本です。

ここで、ごらんになるのはさしつかえないが、さしあげるわけにはゆきません」

「あなたにとって、大事なことは、よくわかります。しかし私は、どうしてもこの本がほしい。

わがままとお怒りになるかもしれませんが、実はこういうわけたのです。正直にお話いたしましょう。

私は正確な地図をつくることを、学者としての自分のつとめと考え、そのために、一生をついやすつもりでした。

しかし、樺太の東海岸の様子が、どうしてもわかりません。

それを知るためには、どんな犠牲をはらってもよいと、これまで思いつめていました。

このクルーゼンシュテルンの『世界周航記』を、もしゆずっていただけるたらば、私は世界で初めて、樺太の完全な地図をつくることができるのです。

シーボルトさん、あなたは立派な学者です。この私の気持をわかってくださるでしょう。

無理を承知でか願いいたします。どうか、この望みをかなえていただきたい」

「高橋さん、よくわかりました。それはどのか頼みなら、おゆずりしてもよろしい」

「オー、ゆずっていただけますか! それはありがたい。何とお礼を申してよいかわかりません」

景保は、天にものぼる喜びでした。それをみながら、シーボルトがいいました。

「そのかわり、私のほうでも、お願いがあります」

「それはなんですか。本のか柵にでてきろだけのことは、いたしましょう」

「私は日本にきて、この国が、すっかりすきになりました。

しかしヨーロッパには、日本のことをよく知らず、間違った噂を信じている者がたくさんいます。

日本は大変野蛮な国であり、そんな国には、軍隊をおくって、さっさとほろぼしてしまうのがよいなどと、間違った考えをもっている者も少なくありません。

そういう連中の間違いをただすために、私は日本の本当の姿を、ヨーロッパの人々に教えたいのです。

私が国へ帰ったならば、そのために日本に関する大きな本を書くつもりです。

その参考になるようなものを、私はいろいろ集めています。

高橋さんに、お願いというのは、日本のくわしい地図を一枚いただきたいのです。

地図がなければ、日本についで、正しい説明はできません」

「なに、日本の地図ですって!」

景保は息をのみました。

その頃、幕府では国外へもちだしては、絶対にいけないというものを、いくつか法律できめていました。

日本の地図も、その中にふくまれていました。

どんな理由があろうともまた相手がどこの国であろうとも、この掟(おきて)をやぶった者は、死刑に処せられるきまりでした。

「シーボルトさん、日本の地図を外国へ持ち出すことは、絶対に許されていません。

そのことを承知で、あなたは、お頼みになるのですか?」

「そうです。確かに日本政府は、地図のもちだしを禁じています。私もそのことはよく知っています。

しかし、高橋さん、とくとお考えください。日本政府のやりかたは、正しいからでしょうか。

そういうことをするので外国人は、日本を悪く思い乱暴する者もでるのではないでしょうか。

もちろん私は、あなたから地図をもらったことは、だれにもいいません。

絶対に、ご迷惑はかけないつもりです。ですからどうか、私の願いごとも聞き届けてください」

景保は考えこみました。幕府の法律にしたがうかぎり、このことは大変な犯罪になります。

想像するだけでも おそろしいことでした。

しかし、シーボルトのもっているクルーゼンシュテルンの『世界周航記』は、何としてもほしくてたまりませんでした。

それによく考えてみると、シーボルトのいったとおり、日本の正しい姿を、外国人に知ってもらうのは、ぜひ必要なことではないでしょうか。

そのためとあれば、日本の法律を密かにやぶっても、さしつかえないのではないか、という気持になってきました。

とうとう景保はシーボルトの頼みを引受け、『世界周航記』と日本地図とを、密かに交換してしまいました。

14 シーボルト事件 top

文政十一年(一八二八)三月、江戸の林蔵の家に高橋景保の家から、使いの者がやってきました。

「てまえどもの主人から間宮さまへ、お届けする品物をお預かりしてまいりました」

そういってさしだされたものは、小さな包みでした。

「何ですか? これは」

「はい、長崎のオランダ商館にいるシーボルトさんから今日、てまえどもの主人に、荷物がおくられてまいりました。

その中にこの包みが入っていて、これを間宮さまにお届けしてほしい、というシーボルトさんの手紙が添えてあったのでございます」

「そうですか。それはご苦労さまでした」

そういって使いの者をかえした林蔵は、考えこんでしまいました。 林蔵はまだシーボルトにあったことがありません。

それに彼はエトロフ島の戦いいらい、外国人が嫌いでした。 彼らが、たとえどこの国の者であっても、日本の敵であり、油断がならぬと思いこんでいました。

その外国人から、自分のところに、荷物が届いたのです。

一体、何が入っているのだろうかと心配になってきました。

「これは俺一人であけてはまずい。奉行所へ届けよう。そして、指示をあおごう」

彼はすぐ、それを勘定奉行の上役に届けました。

役人たちがたちあって、包みをあけてみると、中には手ぬぐいが一つと、それに手紙が入っていました。

その手紙には、

「有名な探検家である間宮林蔵さんと、今度、お付き合いがしたいと思います。 手拭いは、みやげのかわりにお贈りいたします。 なおもし、蝦夷のめずらしい植物の押し葉をおもちでしたら、私にも分けでいただけませんか」

という意味のことが、書かれていました。 |

シーボルトの帰国船が嵐で難破したので、その荷物を調べる幕府の役人

日本地図作成の責任者・高橋景保とシーボルトが親しいことを、

シーボルトから林蔵への手紙で役人は知っていた。

|

つまりシーボルトは、林蔵の功績をきき、彼と仲良くしたいと思って、その荷物を送ってきたのでした。

「何もあやしいものは入っていないな。それにしてもこの荷物は、どういうわけでその方の元に届いたのか」

「高橋景保さまのお宅から、使いの者がもってまいりました。

なんでも、高橋さまのところにきた荷物の中に、一緒にいれてあったそうです」

「なに、あの地理学者の高橋どのか。してみると高橋どのは、だいぶ外国人とのつきあいが深いとみえるのう」

上役の目がキラリと光りました。

そして、その年の九月に、大変な事件がおこったのです。

シーボルトが、本国へ帰ることになったときです。

彼ののった船が、長崎の港をでたところで嵐にあい、難波して岸にうちあげられました。

すぐに、役人たちがかけつけました。船にのりこんだ彼らは、片隅につんである、たくさんの荷物に目をつけました。

「これはだれの荷物だ」

「シーボルトさんのものです」

「ずいぶんたくさんあるのう。念のため、中を調べさせてもらおう」

ところが、荷物をあけてみて、役人は、さっと顔色を加えました。

その中に、日本の地図をはじめ、徳川将軍家の葵(あおい)の紋のついた羽織など、外国へのもちだしが禁じられている品物が、いくつも入っていたからてす。

びっくりした役人は、すぐに上役へ知らせました。

こうしてただちに、奉行所をあげての、厳重な捜査が始められました。

この報告は江戸にもとどき、かねてシーボルトと親しくしていた人間が、片っ端から調べられることになりました。

その結果、日本の地図は高橋景保が、また葵の紋の羽織は、将軍家の侍医をしていた土生玄碩(はぶげんせき)が、いずれもシーボルトにあたえたものであることが、わかってしましまいた。

関係者にたいする大検挙がはじまりました。

もっとも重罪とみなされた景保の家には、御用提灯をもって、十手をかざした捕り手たちが大勢おしかけ、景保をしばりあげて、奉行所へつれてゆきました。

そのほか、あちらでもこちらでも、シーボルトに関係のあった者が、次々に捕まりました。

シーボルトも、いちじ帰国をさしとめられ、オランダ商館に監禁の身となりました。

取調べは厳格をきわめ、特に日本人にたいしでは、拷問がくわえられました。

景保は元々体が丈夫ではありませんでした。

ついに、ひどい扱いにたえかねて、三ヵ月のちに、牢屋の中で死んでしまいました。

文政十二年(一八二九)九月、まずシーボルトにたいし“国外追放”という判決がくだされました。

本国へ帰ってもよいが、二度と日本へきてはいけない、ということです。

シーボルトは、その年の十月、船で日本をたちさりました。

日本で集めた品物の多くは、役人に没収されてしまいました。

一方、翌年の三月、日本人の関係者にたいする判決がくだりました。

高橋景保は、すでに死んでいましたが、改めて死刑がいいわたされました。

そのほか、景保の家族やかつてシーボルトから教えをうけた人々など、全部で四十九人の者が、島流しや入牢などの罰をうけました。

この事件をシーボルト事件といいます。

この事件が、当時の日本人にあたえたおどろきは、大変なものでした。

シーボルトは日本にきた多くの外国人のなかで、もっとも学問があり立派な人格者だと尊敬され、信頼もされてきた人です。

高橋景保はその時代の日本で第一の学者とあおがれた人です。

土生玄碩(はぶげんせき)も、将軍の侍医という高い身分にありました。

そういう人々が、スパイの罪で処罰されたのですから、日本中その噂で、大変な騒ぎになりました。

しかし一方には、景保やシーボルトに却って同情する人も少なくありませんでした。

「あの立派な人々が、わざと、悪事を働くはずがない。きっと、これには深いわけがあるのだ」

「そうだとも。高橋さんは、学問のために、つい、地図の交換をしたまでだ。

確かに法律違反かもしれないが、それにしても、高橋さんを拷問にかけて死なせたうえ、改めて死刑を宣告するなんて、奉行所のやりかたも、ちょっとひどすぎるじゃないか」

判決がきびしすぎただけに、そういう世論がおこってきました。

「それにしても、地図を渡したことが、どうして役人にわかったのだろうか。きっと、誰かが密告したにちがいない」

この事件が露見したいきさつを、だれもが知りたがりました。

そのうちに、間宮林蔵がシーボルトから贈られた荷物を奉行所へ届けたために、景保とシーボルトの、深いつきあいがわかってしまい、奉行所が景保の行動を、密かにさぐっていたことまで、明らかになりました。

「もし間宮林蔵が、あの時、奉行所へ届けなければ、こんな嫌な事件はおこらなかったかもしれない」

景保に同情した人々は、そう思いました。

15 隠密になる top

ところが、人間の噂話は、口から口へ伝えられるうちに、だんだんおおげさになってしまいます。

「シーボルト事件は、間宮林蔵の密告で起ったそうだ。

林蔵という男は、自分の手柄のために、シーボルトと高橋さんの関係を、ことさら、悪く上役へいいつけたそうだ」

「そしてあることないこと、高橋さんの悪口をならべたてて、ひどい判決がくだるように、しむけたというじゃないか」

「林蔵というのは、そんな男か。全くひどい奴だ」

林蔵自身が気のつかないうちに、シーボルト事件を起したのは、すべて林蔵のせいである、という噂が広まってしまいました。

しかも世間には、林蔵が樺太探検で有名になったことを、ねたんでいる人間も少なくありませんでした。

「間宮林蔵というのは、けだもののような奴だ。奴はまさに、高橋さんから、ずいぶん世話になっていたじゃないか。

その恩人を、あしざまに密告するなんて、イヌ畜生にもおとる奴だ。

あんな恩知らずとつきあっていると、我々だっていつ、高橋さんみたいなめにあわされるか、わかったものじゃない。

ああいう裏切り者のそばへは、近寄らないにこしたことはない」

そういう噂のために、それまで親しくしていた、多くの友人たちが、きゅうに離れ去ってしまいました。

林蔵は、なぜこんなことになったのか、わけがわかりませんでした。

「俺は外国人からきた荷物にたいし、ただ間違いのないようにと、上役の指示をあおぎにいっただけのことだ。

それが一体何だって、こんなに非難されなければならないのか」

しかし林蔵は、いくら弁解しても 一度広まった噂は、中々打ち消すことができません。

林蔵は誰からも見放され、身の周りは、にわかにさびしくなってしまいました。

林蔵は、くやしくてたまりませんでした。

もし、自分が本当に密告をやり、景保をひどいめにあわせたというのであれば、こうなっても仕方がないでしょう。

しかし自分に覚えのないことを、かってにいいふらされ、彼一人が悪者にされたのですから、どうしても我慢できませんでした。

彼は歯ぎしりをし、じだんだをふみ、自分の気持を、大声でうったえたい思いでした。

しかし、どうすることもできません。

かつて林蔵が樺太探検から帰ったとき、彼の周りに群がってきて、チヤホヤとお世辞をならべたてた、大勢の人間たちが、いまやさきにたって、彼の悪口をいいふらしていました。

林蔵の胸には、はげしい怒りとともに、いいようのないさびしさが、わいてきました。

他人というものが、どんなに信用できないかを、骨身にしみて感じました。

そして彼は、自分の歩んできた過去を、しみじみと振り返りました。

「俺は元々、貧乏な水呑み百姓の小せがれだった。

その俺が幕府につかえ、ふとしたことから樺太まででかけて、普通の人間にはできない探検をやりとげた。

そのおかげで俺は、有名になった。俺もそのことで、すっかり得意になった」

彼は改めて、その当時のことを反省しました。

「おそらく世間の人間どもは、その時から、俺を密かに憎んでいたにちがいない。

百姓のせがれのくせに有名になりおって、身のほどをわきまえぬ、ふとどきな奴だと腹をたてていたにちがいない。

そして何かうまいきっかけさえあれば、俺の名声をだいなしにしてくれようと、陰険にその機会をねらっていたにちがいない」

彼は他人の冷酷な根性を思い、いまさらのごとく慄然(りつぜん)としました。

「もし、俺が大名の若さまであったなら、世間の奴らも、こんな仕打ちはしなかったろう。

蛙の子は蛙ということわざがあるが、貧乏な百姓の小せがれが無事に生きてゆくには、有名になってはならないのだ。

上役の下でただおとなしく、働いてさえいればよかったのだ」

しかし、同時に林蔵は思いました。

「何だって世間の奴らは、あんなに高橋さんやシーボルトに同情するのだろうか。

高橋さんは、確かにえらい学者かもしれない。

しかし、外国人に地図を渡すことは、法律で禁じられているのだ。

どうみたって高橋さんが罰せられるのは、当然ではないだろうか」

そして彼は、一つの考えにたどりつきました。

「世間の奴らが高橋さんをかばい、俺のことを悪くいうのは、つまり世間にはお国の法律をやぶって何とも思わぬ連中が、いかに多いかという証拠ではないか」

その時、彼の全身に、再び、はげしい気迫がわいてきました。

それは、新しい仕事をもとめる情熱であり、同時に、悪口をいいふらす世間にたいし、思いきり仕返ししてやりたい、という執念でもありました。

「俺はそういう法律違反者を、容赦なくあばきたててやるぞ。 そいつらこそは、日本を外国に売り渡す裏切り者ではないか」

林蔵は上役に願いでて、隠密にしてもらいました。

隠密というのは、日本全国を密かにまわり、どこかの大名が幕府にそむく陰謀をたくらんだり、世間の人間が幕府の悪口をいったりしたことをさぐるスパイのことです。

彼は探検できたえた体を、再びつかって、隠密の仕事にとびこみました。

気づかれないように、乞食姿に身をやつし、日本の各地を旅しました。

特に、外国人とつきあいの多い洋学者たちを、絶対に容赦しませんでした。

彼らの行動を丹念に調べあげ、すこしでも法律にふれる者は、ただちに奉行所へ知らせて、捕まえるようにしました。

外国人とつきあっている日本人は、林蔵の名前をきいただけで、

「あいつは幕府のイヌだ。あれにであったならば、かならず災難にあうぞ」

といって恐れおののき、また、忌(い)み嫌いました。

石見国(いまの島根県)の浜田にいったとき、そこの大きな船主である、今津屋八右衛門という者が、外国と密貿易しているのをさぐりだしました。 |

その後、林蔵は幕府の隠密になって石見(島根県)や薩摩へ行った。

|

彼の報告によって、今津屋一味は、重罰をうけました。

その頃、日本のなかで幕府がもっともかそれていたのは、九州の南の薩摩藩でした。

薩摩藩は日本で一番軍隊が強く、そこの殿さまの島津氏からは、代々豪傑が現れていました。

幕府ではもし徳川家の天下を奪うものがあれば、それは島津氏にちがいないと考えて、薩摩の様子をさぐろうと、たびたび隠密をおくりました。

しかし、それらの隠密は、一人も帰ってきませんでした。

皆、薩摩で捕まえられ、密かに殺されてしまったのです。

「間宮林蔵ならば、この役目がはたせるかもしれない」

そう考えた幕府では、薩摩ゆきの命令を、林蔵にあたえられました。

樺太探検と同じく、これもまた命がけのことでした。

しかし、林蔵は、はりきってこの命令をうけ、九州へくだり、しゅびよく薩摩に潜入しました。

彼は経師屋(きょうじや=襖屋)の職人にばけて、お城の中にしのびこみました。

そして内部のことをくわしくさぐり、幕府へ知らせることに成功しました。

探検家としてだれもできぬ功績を遺した彼は、隠密としても、他人のまねできない冒険を、見事にやってのけたのです。

しかしそのうちに、彼も年をとりました。

いくら丈夫な体でも、危険な旅をつづけるのが、無理になってきました。

それて彼はとうとう隠密をやめました。

江戸の深川に小さな家を借りて、そこにひっそりと隠居し、余生をすごすことにしました。

冒険にあけくれていた彼は、結婚する機会がありませんでした。

身のまわりを世話するお婆さんを一人おいて、孤独な晩年をおくりました。

探検できたえた体でしたから、普通のご隠居さんの暮らしとは、ずいぶん違っていました。

冬でもうすい着物をきただけで火鉢もおきません。それでいて風邪一つひきませんでした。

夏にはカヤをつらず、蚊にくわれても、ブヨにさされても、いっこうに平気でした。

眠くなると着物をきたまま、布団も敷かずにゴロ寝します。

夜中でも目がさめると、かってにおきて、歩きまわったりしました。

昔とかわらないのは、外国人にたいする憎しみでした。

奉行所の上役に、川路聖謨(としあきら)という人がいました。 身分は林蔵よりも上でしたが年はずっと若く、かねて林蔵を尊敬し、その意見をきいていました。

この川路聖謨にむかい、あるとき林蔵はひとふりの刀を渡していいました。

「外国人は、いまに、かならず攻めてきて、乱暴をするだろう。しかし、俺はもう年をとった。

たぶん、それまで生きていまい。しかし、おぬしはまだ若い。かならず、外国人と戦争したければなるまい。

その時にどうか、この刀をもって戦ってもらいたい。この刀を、間宮林蔵の身がわりとして、外国人をきり殺してほしい」

弘化元年(一八四四)二月、林蔵は、とうとう死にました。 |

林蔵は一生結婚せず、晩年は江戸深川でひっそりと余生を過ごした。

|

その時、自分が書き残した地図や報告書を、外国人にとられてはならないといって、焼き捨てるように遺言しました。

最後まで、外国人を、信用することができなかったのです。

ところがちょうどその頃、ヨーロッパで一人の外国人が、間宮林蔵の功績を世界中の人々に知らせていました。

その外国人とは、シーボルトにほかなりません。

日本を追われたシーボルトは、故国へ帰りましたが、それでも日本にたいする愛情を失ってはいませんでした。

彼は高橋景保に約束したとおり、『日本』という長い本を著わし、世界の人々に、日本の本当の姿を知ってもらおうとしました。

そのなかで、シーボルトは間宮林蔵の樺太探検のことも書きました。

シーボルトは景保がとらえられ、自分が追放されたのは、間宮林蔵の密告によると思い込み、彼を憎んでいました。 しかしシーボルトは、いかに憎い人間であっても、その人の成し遂げた功績は、ありのまま世界の人に知らせるべきである、と考えました。

シーボルトは、『日本』のなかで間宮海峡の発見をくわしく紹介し、その偉業をほめたたえました。

世界中の地理学者や探検家が、それを読んで林蔵の活躍にびっくりしました。

なかでも、ロシアのクルーゼンシュテルンは、

「私は日本人に負けてしまった!」と、叫んだということです。

間宮林蔵(年表)

top

| 年号 |

西暦 |

林蔵についてのできごと |

世の中のできごと |

安永4

7

天明6

7

寛政2

4

9

11

12

文化1

3

|

1775

1778

1786

1787

1780

1792

1797

1799

1800

1804

1806 |

常陸国筑波郡上平柳村に生まれた。

筑波山の立身岩で出世をいのった。(13歳)

江戸にでて村上島之丞につかえた。(16歳)

はじめて蝦夷へわたった。(25歳)

伊能忠敬にあい、教えをうけた。 |

ロシア船がノッカマプにきた。

ド・ラ・ベルーズが樺太のちかくを探検した。

ラクスマンが根室にきた。

ブロートンが樺太のちかくを探検した。

レザノフ、が長崎にきた

クルーゼンシュテルンが樺太の近海を探検した。 |

4

5

6

7

文政4

5

11

12

天保3

4

7

10

弘化1 |

1807

1808

1809

1810

1821

1822

1828

1829

1832

1833

1836

1839

1844 |

エトロフ島でロシア軍とたたかった。

松田伝十郎と樺太探検にいった。いったん蝦夷にもどってから、こんどはひとりで、二度めの探検にいった。(34歳)

“間宮海峡”を発見した。シベリア大陸に渡った。蝦夷にもどった。

『東韃地方紀行』をあらわした。

江戸にかえった。(48歳)

シーボルトからの小包を奉行所にとどけた。

そのあと、シーボルト事件がおこった。

隠密になった。(55歳)

シーボルトが“間宮海峡”の名前を世界中に知らせた。

このころ、薩摩国へ潜入した。

石見国の密輸事件をあばいた。

江戸で死んだ。(70歳) |

『大日本沿海輿地全図』ができあがった。

“蛮社の獄”がおこった。 |

top

****************************************

|