|

****************************************

間宮林蔵 松浦武四郎 阿部正弘 長井雅楽 川路聖謨 小笠原長行 小栗忠順 HOME

北海道の名づけ親・松浦武四郎

(『白い大地』吉田武三著 日本史の目9 さ・え・ら書房 昭和48(1973)年刊)

あとがき 吉田武三 ――自然を愛し、人を愛し――

top

北海道という呼び方は、いまの私たちからみれば、ごく自然に親しまれていて、ずっと昔からそう呼び習わされていたように感じられます。

けれども北海道という地名がきまったのは、明治二年(一八六九)のことで、まだ百年とちょっとしかたっていないのです。

北海道はずっと長い間、えぞ地とよばれていました。

そのえぞ地に、北海道という名前をあたえたのが、この本の主人公、松浦武四郎なのです、

けれども、武四郎の功績は、それだけにとどまるものではありません。

本文でもしるしましたように、大変広い分野にわたって、すぐれた仕事を残しています。

普通の人の何人ぶんもの業績を、たったひとりで七十一年の人生につめこんだといっても、いいすぎではないでしょう。

これだけの人物でありながら、世間にはあまり知られていません。

かんじんの北海道でさえ松浦武四郎に関心がよせられるようにだったのはごく近年、ここ十年ぐらい前からのことなのです。

どうしてこんなことになったのでしょうか。

それには、いくつかの理由が考えられますが、ひとつには武四郎は、明治三年に開拓判官をやめて、それからというもの、なんの官職にもつかず、全くの自由人として一生をおわっだことがあげられます。

明治維新がおわって新しい政府が発足すると、新天地北海道は多くの人の注目するところとなりました。

屯田兵制度をもうけたり、幕府の遺臣たちの開拓村をもうけたり、また、札幌農学校のような西欧の文明を取入れた新しい学校もできました。

開拓のつち音が高く北海道にこだまするようになったそのころはもう、武四郎は北海道から手をひいていたのです。

いまの札幌から千歳にかけての一帯を、“白い大陸北海道の主都圈としたらいい”という考えを、はじめに主張した人が武四郎でした。

けれども、新しい行政府には名をつらねていないため、武四郎の名は、しだいに忘れられていきました。

また、武四郎は地位や名誉、財産といったようなものに、すこしもこだわりませんでした。

煎り豆が大すきだったということを本文にもしるしましたが、ふだんの自分の生活は、大変質素なものでした。

つつましい日々の暮らしをあがない、旅に出ては帰ってくるとその記録を出版する、それに充分な費用をえられれば、それ以上の欲をかかなかったのです。

このようなことも、武四郎を世間の記憶から忘れさせてしまった原因と考えられましょう。

私が松浦武四郎の研究を手がけるようになってから、すでに十五年をすぎてしまいました。

けれどもこの年月はまだ“十五年”といったほうがよいかもしれません。

日本国じゅうをくまなく歩き、北海道から樺太にかけては、六回も足をふみいれました。

それらの旅の記録をはじめ、広い範囲にわたるたくさんの著述を残しているのですから、そのあとをたどり、武四郎が何を考え、何を感じたかをこまかく知るのには十五年の年月も、けっして充分なものとはいえないと思います。

松浦武四郎というひとりの人物にこころひかれるままに、私は十五年をすごしてしまいました。

武四郎のどこに、そんなにひかれるのかときかれても、簡単にはいえません。

ひとつには、大変自然を愛した武四郎の人がらにあると思います。

今日、自然保護だとか環境改善だとかがさかんにさけばれるようになりましたが、私たちの祖先のすぐれた人たちは皆、自然を愛し、自然としたしみ、自然に従うことを生きるよろこびとし、日々のこころがけとしてきたのです。

しかも自然を愛し自然と親しむこころがけは少年時代から身につけることが、もっとものぞましいことなのです。

科学や経済の発展はもとより大切にはちがいありませんが、自然の貴さを忘れさった科学や経済は、けっして人間を幸福にするものではありません。

武四郎のこの考えは、ひろく人間そのもののことにもおよぼされていきます。

そのあらわれがアイヌへの態度といえましょう。

アイヌはシャモ(日本人)の自分勝手のために、長いあいだ苦しめられつづけました。

アイヌ語をおぼえて、アイヌの多くと直接に話しあった武四郎は、これまでのやりかたが、いかに人の道からはずれたものであるかを、はっきりと知りました。

アイヌもシャモも同じ人間であるという、当然のことを、武四郎は堂々と主張したのです。

いまなら当然のことも、その当時では、大変勇気のいることでした。

武四郎にしてみれば、日本人たちにいじめられるアイヌは、もちろん気のどくに思いました。

けれども、実際に北海道の奥地に足をふみ入れてみると、気のどくなどといった自分は安全な立場にいるということの上に立った気持ちではなくなったものと思います。

本州では想像もつかないようなきびしい気候風土のなかで旅をつづけるには、アイヌから多くの知恵をさずけられないかぎり、武四郎の生命はつねに危険にさらされていたことでしょう。

武四郎自身、アイヌから多くを学び、アイスもまた武四郎から、薬草のことなど教えられ、もちつもたれつの面があったことと思われます。

北海道に前から住んでいるアイヌたちが安心してすえ長く住める土地にしたいという武四郎の考えは地名を決めるときにもよくあらわれています。

あとからはいっていく者は先住者の呼び習わしている地名に従うのがあたりまえだと思ったのです。

「金もいらず、名もいらず、命もいらないような人間でなければ、本当にすぐれた大仕事はできないものだ。」

武四郎は、このような意味のことをいっています。

この自分の欲をすてた考えかたと、人間愛とがバッチリむすびあったのが、武四郎の一生でした。

これもまた幕末から明治の動乱期を生きた、一つのタイプだったのです。

1 大旅行家のたまご top

「ああ、すがすがしい朝だなあ――。」

十七歳の青年、松浦武四郎はわが家の門をくぐりぬけて街道にでると、さわやかな初秋の空気を胸いっぱいすいこみました。

それは天保五年(一八三四)九月九日のことです。

(旅に出るのはこれで二度め、すこしも心配することなどないぞ。)

武四郎は自分で自分に言いきかせるように心の中でつぶやくと、しっかりした足どりで、街道を北にむかって、歩き始めました。

背中には小さな包みをななめにゆわえつけ、着物のすそは、高々と尻」からげ、足には草鞋をつけただけという、かろやかないでたちでした。

伊勢の雲出川の流れを見ながら、武四郎は街道をすすんでいきます。

街道ぞいにたっているわが家は、だんだん小さくなっていきます。でも、武四郎は、ふりかえろうとしません。

(お父さんや、お母さんには気のどくだけれど、私はどうしても旅に出たい。

末っ子のせいか、お父さんもお母さんも、私には特別目をかけてくださったようだ。

でも庄屋とはいっても、四男坊では、ゆくすえどうというあてもないからなあ。

広い世の中へでて、自分のちからでどれだけのことができるか、私は自分で自分をためしてみたいのだ。

お父さん、お母さん、お許しください――。)

心の中で両親にわびると、武四郎は、思いきり背すじをシャンとのばして、いっそう足を早めるのでした。

(さあ、もうめそめそしてなどいられないぞ。武四郎.元気をだせ!)

松浦武四郎は文政元年(一八一八)の二月六日に、伊勢の国一志郡須川村の庄屋の家に生まれました。

いまの三重県一志郡三雲村(現松阪市)大字小野江で、そこには、いまも松浦家の子孫が立派に農器具商をいとなんでおられます。

松浦家の遠い先祖は肥前の国(長崎県)平戸の松浦党といわれ、伊勢に郷士(ごうし)として住みついたのは南北朝のころと伝えられています。

郷士というのは、身分のひくいさむらいで、ふだんは田畑をたがやし、ひとたびいくさとなると、武器をとって戦う人たちのことです。

領地の争いのはげしかった時代には、郷土の働きは、大変重要なものでした。

地方によっては、田んぼではたらいているときも、田のあぜに、よろいや刀をそろえておいて、

「いくさだぞお!」

と声がかかるやいなや、田んぼからはいずりあかって、すぐさまよろいを身につけ、戦場にかけつけたとさえいわれています。

けれども徳川家康が天下をとって、しだいに世の中が平和になってくると、郷士のさむらいとしての働きは、たいして意味がなくなりました。

そして有力な郷士は、庄屋となって、村々を治める役わりをになうようになったのです。

経済的にもゆとりができ、高い教養をおさめた庄屋さんが多くなりました。

武四郎のお父さんも、そういった庄屋さんの一人でした。

伊勢といえば有名な国学者、本居宣長のいたところとしてよく知られています。

武四郎のお父さんは、その本居宣長について学びました。それだけに、神をうやまう心の厚い人でした。

武四郎がものごころのついたときには、お父さんはすでに家を長男にフかせて、楽隠居の身分になっていました。

俳諧をよんだり、茶の湯をたてたり気が向くと近所の川や沼につり糸をたれて半日すごしたり………という、まことにのんびりした暮らしでした。

武四郎は、よくお父さんの相手をさせられました。

“末っ子はとりわけかわいい”と世間でいいますが、確かにそれもあったでしょう。

けれども、武四郎は、“親の欲目”ばかりではなく、生まれつき利口な子供だったようです。

七つのときから近くのお寺の和尚さんについて手習いをはじめると、めきめき上達していきました。

そして、ひまさえあると名所図会(めいしょずえ)などをひろげて熱心に読みふけったり、お父さんの書だながら日本各地の歴史や、産業などについてしるされている地誌を、次々とひっぱりだして読んだりしました。

十歳のときには、お父さんの真似をして、俳句をよんだとも伝えられています。

お父さんにしてみればますますもって、“目の中へ入れても痛くない”子供といったところです。

(この子にはもっと学問をさせてやりたいな。さあ、どの先生につけようか?)

でも、それはたいして考えるまでもないことでした。

(うむ、平松楽斎(らくさい)先生の塾に入れよう。あの先生につけるのが一番だ。)

平松楽斎というのはその頃伊勢の津に城をかまえていた藤堂(とうどう)藩につかえる儒者とよばれた学者でした。

当時三十九歳という働きざかりで、殿さまの信頼もあつく、重くもちいられているのでした。

十三歳で平松塾にはいった武四郎は、初めて漢学を学びました。

漢学というのは中国のむかしの書物を読んで、人間としての考え方、生き方をじっくり学ばせるという学問で、まず「四書」「五経」をたたきこまれます。 |

|

「四書」というのは論語(ろんご)、孟子(もうし)、大学、中庸(ちゅうよう)の四冊、「五経」というのは易経(えききょう)、書経、詩経、礼記(らいき)、春秋の五冊、いずれも中国に昔から伝わる、宗教、哲学、文学、歴史などにかかわる書物です。

みなさんもテレビの時代劇などで、さむらいの子が勉強している場面を見たことがあるでしょう。

きちんとすわって、本をひろげ、

「シ、ノクマワク………。」と、声をはりあげて読んでいくのです。

でも、もしみなさんがその子の前にひろげられている本を実際に見たら、びっくりぎょうてんしてしまうでしょう。

むずかしい漢字ばかりがギッシリとならんでいるのです。

ひらがなも、カタカナもありません。ふりがななども、一つもついてしません。

「シ、ノタマワク」というのも、

「子曰」と書かれているだけです。

「子曰」を「シ、ノタマワク」と読んで、「孔子は、つぎのようにおっしゃいました」という意味だと、覚えなげればならないのです。

「なぜ?」とか、「どうして?」とかいうことは、いっさい許されません。

とにかく、先生が読みあげるとおりに、おうむがえしのように声をはりあげてとなえ、これはこういう意味なのだと、先生が説明してくださることを、一度で覚えなければならないのです。

「読書百遍、意おのずから通ず。」

どんなにむずかしい本で九百回ちくりかえし読めば、自然にその本が何をいおうとしているのか、深い意味がくみとれるようになり、自分の血となり肉となるのだ。」

むかしの教育は、この考えが基本でした。

学問を心ざす人はすべてこの第一歩から積みあげていったのです。

とにかく、武四郎も、「シ、ノクマワク」から本格的な学問の第一歩をふみだしました。

その頃伊勢の津では文学がもっともさかんでした。ここでいう文学は、現代の意味でのそれではありません。

元々文学というのは文章経学といって、いまでいう文学のほかに、政治や経済の学問をもふくめた、広い意味をもっていました。

江戸時代も天保のころといえば、世の中のおもてむきは平和のようでも、その中身にはたくさんの問題をかかえている時代でした。

元々人間の“何かをほしい”と思う心は、政治権力などでおさえればおさえるほど、強くもちあがってくるものです。

長い鎖国政策は、かえってこっそり外国の品物を買い入れる密貿易をさかえさせました。

土・農・工・商と、キッチリとわけられた身分制度は、大変きゅうくつです。

そのうえ、社会での実際のちからは、いちばん下の階級の商人がにぎっていました。

何といってもお金のある人たちには、かないません。

いちばん上の階級のさむらいは、おもてむきはいばっていても、商人からお金を借りるのに苦労しているありさまでした。

さらに、社会がだんだん複雑になるにつれて、お米の値段ですべての経済の基本を組み立てていこうとすることが、なりになってきました。

こんな世の中を、何とかしなくてはいけないと考える学者たちが、一方ではしだいにふえてきました。

津藩は学問がさかんでしたから、つとめてすぐれた意見の学者たちをよんで、話を聞くようになりました。

武四郎の入門した平松塾には梁川星巌(やながわせいがん)、山口遇所(ぐうしょ)、大塩中斎(平八郎)といった人たちが講演によばれました。

そのような講演の席には、かならず武四郎の姿も見られました。

まだ十四、五歳の少年が頬をほてらせ、目をかがやかせて、すぐれた学者の話に聞きいっています。

講演がおわると、武四郎は、いつも思うのでした。

(きょうの先生のお話は私には、半分も理解できなかった。でも、いつまでもこのままではいないぞ。

もっともっと世の中のことを学んで、いつかはすべてがわかるような自分になってみせる。

いや、それよりも、あの先生のように、ひとにも自分の意見を堂々とのべられるような人間にならなくては――。」

それにつけても、伊勢の津にいるだけでは、すぐれた学者の意見を求めるにも不自由でした。

先方が訪れてくれるのを待つよりほかないのです。

(聞けば、幕府のおひざもとの江戸は、さすがは日本一のみやこ。

すぐれた学者も大勢あつまっているとのことだ。私も江戸にいってみたい、そうしてそこで、思いきり勉強したい。)

武四郎の“江戸へいきたい”と思う心は、日ましにつのっていきました。

そしてとうとう、天保四年(一八三三)、まもなく十六歳になろうという正月のことです。

突然、平松塾をやめた武四郎は家に帰って両親のまえにすわると、正月のあいさつもそこそこに、いいました。

[お父さん、お母さん、私を江戸にいかせてください。」

「江戸へ? やぶからぼうに、何をいいだすのだ。」

「まあ、おまえ、何をいうのです。江戸なんて、そんな遠いところへ、とんでもない。」

お父さんもお母さんも、あきれてしまいました。

二人でかわるがわる、なだめたり、すかしたりするのですが、武四郎はどうしても江戸へいきたいと言いはるばかりでした。

「どうしてもいくというのか。津にだって、立派な先生はいらっしゃるじゃないか。」

「そうですよ。それに庄屋の四男坊では津まで学問に出してもらうだけでも、幸せだと思わなければなりませんよ。」

「利口なたちのおまえを、こんな田舎の小野江でうずもれさすのもかわいそうだと思って、津まで出してやったのだが、どうやらこれは、火に油をそそいだことになったようだ。」

「まあ、お父さんまで、そんなあまい言いかたをなさっては、困ります。どうか武四郎を、ひきとめてください。」

「ふむ、でもこの子は、一度いいだしたら聞かないからなあ――。」

両親のこんなやりとりを、武四郎は、ふかく頭を下げたまま、じっと聞いていました。

そして、ひたすら祈るのでした。

(お父さん。お母さん。どうぞわがままをお許しください。)

とうとう両親も、こん負けがしてしまいました。

「しかたがない。とにかくいってみなさい、でも、江戸といえば百里もはなれている。

一人で、歩きとおしていけるのか?」

「はい、大事ょうぶです。」

百里といえば四百キロちかく。馬やかごといった乗物もありましたが、これはえらい人か病人のつかうもの、普通の人は急ぎの旅のほかは歩くのがあたりまえといった時代です。

二月一日、武四郎は初めての長い旅に出ました。

その頃は、江戸から京都へいくことを上るといい、その反対を下るといいました。

武四郎の旅はあの「東海道中膝栗毛」の弥次さん、喜多さんのとおった道を、逆に江戸へ下っていったのです。

武四郎にとっては、見るもの聞くもの、すべてが初めてで、新鮮なおどろきと、喜びの連続でした。

桑名からは尾張の宮(名古屋市熱田)まで、海上二十八キロほどを船で渡ります。

伊勢湾のまんなかに船がすすみでたとき、潮風にふかれながら武四郎は、(ああ、旅に出たんだなあ――。)と、いまさらのように思うのでした。

尾張の宮に上陸すると、これからいよいよ東海道の下り旅です。さすが東海道は日本一の街道です。

上る人、下る人、のんびりと旅をたのしんでいるらしい人、一生懸命先をいそいでいるような人、さまざまの階層の人たちがゆきかいます。

身なりもちがえば、ゆきずりにかわすあいさつの言葉も、下るにつれてかわっていきました。

しっとりとおちついたふるさとの暮らしにくらべると、何というちがいでしょう。

武四郎は一つ一つの体験を、大切に心の中にたたみこみながら、旅をつづけていきました。

駿河(静岡県)にはいって、富士山の姿を初めてあおぎました。

(これが日本一の富士山! すばらしいなあ。

うわさには聞いていたが、こんなに神々しい姿とは! あのお山に登れたらなあ。)

武四郎は、しばしの間、時のたつのも忘れて、見とれるのでした。

十日あまりの日数をかさねて、武四郎は、ようやく江戸にはいりました。

たよる人といえば、「神田お玉が池の山口遇所(ぐうしょ)先生」たった一人です。

平松塾で文学の講演を聞いたことのある先生です。

そのとき遇所先生は江戸ではてんこく家として有名だと聞いていました。

てんこく家というのは書や画におす印をきざむ人のことです。

神田お半か池。いまの岩本町二丁目のあたりに、ようやく山口遇所のすまいを訪ねあてた武四郎は、

「津の平松楽斎先生のもとにおりました松浦武四郎と申します。

津でうかがいましたご講演の感動が忘れられず、親しくお教えを頂たいものと念じて、はるばる津からお訪ねしたしました。

何とぞ、おひざもとにおいていただきとうぞんじます。」

山口遇所はびっくりしました。

「ここにおいてくれって? 住込みの弟子にはいろうというのかね。」

「はい、ふき掃除でもなんでもいたします。何とぞお願いいたします。」

遇所はなかばあきれながらも、武四郎のひたむきな心を、そっけなくつっぱねるのもかわいそうに思い、住込みを許しました。

武四郎の毎日は、忙しくなりました。仕事場の掃除もします。

ろう石に鉄筆(彫刻刀)で画家や書家の雅号をほりつけるてんこくの技も、教えてもらいました。

おりにふれ遇所の口にすることも、ひとことも聞きもらすまいと、心にとめていなければなりません。

(むこうみずな若者と思っていた武四郎は、なかなか見どころがあるらしい。)

山口遇所の武四郎を見る目もかわってきました。

そして、自分の蔵書なども、ひまなときには見てもよいと、許してくれるようになりました。

忙しい一日がおわって、夜、一人で遇所から借りた書物にむかっているときなど、武四郎は

「やっぱり江戸にでてきてよかった。」と、しみじみ思うのでした。

ところが、一ヵ月ほどたっかたたないうちに、金蔵という国元の家の使用人が、武四郎を迎えにきました。

「大旦那さまも、お家さまもたいそうご心配になっておられます。

手前がお供をいたしますから、どうぞお帰りになってください。」

父や母が心配しているからといわれては、これ以上わがままをつづけるわけにもいきません。

「しかたがない、一度帰るとしよう。」

「それがよろしゅうございます。春の東海道の旅は、またけっこうでございましょう。」

「いや、来たときと同じ道をとおることはよそう。名所図会などを見ると、中山道の景色もなかなかよいらしい。

それをわが目で確かめながら帰ろうではないか。」

中山道六十九次は江戸から、日本中部の山岳地帯をぬって、名古屋にでる街道です。

けわしい山坂も多いけれど、東海道とはまたことなる。人情風俗があって、あじわいふかい街道でした。

信濃(長野県)では、有名な善光寺にお参りをしました。

その夜、門前町に宿をとると、武四郎はいいました。

「金蔵、すまんがおまえはここから一足先に伊勢へ帰っておくれ。

そして父上や母上には、武四郎は、おっつけあとから戻りますので、ご安心くださいと申しあげてくれ。」

「へえ.それで、これからどうなさろうというので?」

「この信濃には、有名な山がたくさんある。そのどれかに、私は登ってみたいのだ。」

「あれまあ、山登りを! 一人で、おそろしくはございませんか。」

「何の、何の。山といっても、戸隠(とがくし)山、木曽の御岳(おんたけ)山など、いずれも信仰の山、善男善女がひとしくたどる山坂を、この若い私に、登れないことはなかろう。私は、高い山の頂に立ってみたいのだ。」

あくる朝、金蔵とわかれると、武四郎は喜びいさんで戸隠にむかいました。

東海道の下り旅をしてみて、自分の足の強さには自信をもっていました。

けれども、けわしい登り道がつづいて、はく息もせわしくなるにつれ、街道歩きで得た自信など、どこかへふきとんでしまいそうになりました。そのたびに、武四郎は、

「へこたれるな.この苦しさをのりきらなくては旅をつづけることなど、できやしないぞ!」

と、自分で自分に言いきかせて、進むのでした。

こうして汗水たらして、ようやく高い山の頂に立ったときのすがすがしさは、何にもたとえようもないものでした。

武四郎にとって、いままで知らなかった、全く新しい世界が、目の前に大きくひらけてきた思いがしたのです。

戸隠から、木曽の御岳山を回って、三月の中ごろに、ようやく父母の待つ伊勢へ帰りつきました。

お父さんもお母さんも、かわいい息子のぶじな姿を見て、大変よろこんでくれました。

けれども武四郎は日がたつにつれて、何かものたりない気持ちが強くなってきました。

(ふるさとは平和で、おだやかで、あたたかく私をつつんでくれる。

けれども、こういうなかで、のんびり暮らしていていいものだろうか。)

旅先では毎日毎日が新鮮なおどろきの連続でした。

そのなかでもまれながら、一歩一歩大人に成長してきた武四郎です。

そのうえ、江戸からの帰り道、生まれて初めて高い山に登りました。

山の頂で感じた身も心も洗い清められるようなさわやかな感動を、武四郎は、忘れることができません。

(旅に出たい!)

武四郎の心は騒ぎたちました。ついにこらえられなくなって、あくる年の九月、再び、両親のまえに頭をさげました。

「お願いです。旅にださせてください。」

「しばらく大人しくしていると思ったら、また悪い虫が騒ぎだしたな。」

「今度はどこヘいくつもりなの?」

「はい、京都へいってみとうございます。」

「まあ、みやこへは、一度いってみるのもいいだろう。」

両親は思いのほか、あっさりと許してくれました。それというのも、両親は簡単に考えていました。

(どうせこのまえのように、二〜三ヵ月もしたら帰ってくることだろう。)

そのためもあってか、お父さんは旅費として、一両のお金をわたしてくれただけでした。

そのころ一両といえば、青午か持ち歩くにはそれでもかなりの大金ですが、旅先ではそうながくはもちません。

こうして、この章の初めにしるしたように、天保五年の九月九日、武四郎は二度めの旅に出ることになったのです。

武四郎の家のまえの街道を南へ進むと、伊勢神宮へたどりつきます。

その頃は、一生に一度はお伊勢まいりをするのが、人々のねがいでした。

武四郎の旅だちの日は、まだ夜のあけきらぬうちから、伊勢参宮をめざす人たちが、南へ.南へと歩いていきました。

その人たちの列にさからうように、一人武四郎は京都をさして北へむかっていきます。

一両のお金をふところに、すたすたと歩いていく一人の青年――、すれちがう人たちも、べつに気にはとめませんでした。

けれども武四郎は、この日から、何と十年もの間、旅から旅の暮らしをつづけたのでした。

のちに大旅行家として名を残すことになった武四郎にとって、この日は、彼の本当の第一歩だったともいえましょう。

京都につくと、平松塾で講演を聞いたことのある学者の家を訪ねました。

江戸で山口遇所を訪ねたように、今度もそのような名高い先生のもとへいって、親しく教えをうけようと思ったのです。

ところが、今度は、そう簡単にはいきませんでした。

訪ねたさきが留守だったり、先生が病気だからと断わられたりしました。

そればかりかあるところでは、とりつぎの者がでてきて、

「あかへんえ。添え状をお持ちか。そうやないと、先生にはお会いでけへんえ。」

と、けんもホロロに断わられてしまったのです。添え状というのは、紹介状のことです。

つまり、だれの紹介もない、どこの馬の骨かわからない者には、会ってもやらないというわけです。

「これは厳しいぞ。さて、これからどうしようか。」

たいていの者ならばここでガックリきて、こそこそとふるさとへにげ帰ってしまうところです。

けれども武四郎は、ちょっとちがうようです。

「よし。それなら、これからは、自分のちからで、諸国を回ってみよう。

それにしても、お父さんからもらった一両のお金も、あと残りわずか。さて、どうしたものか?」

2 無銭旅行のあけ暮れ top

|

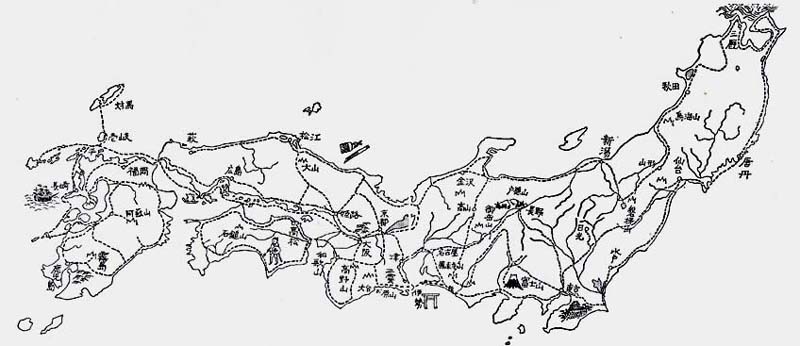

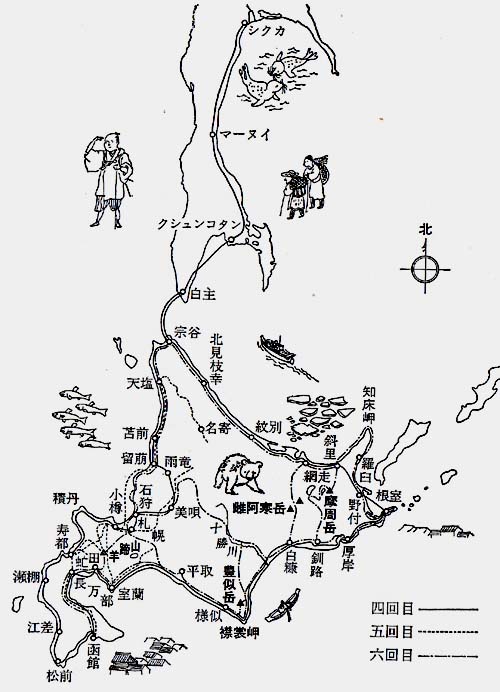

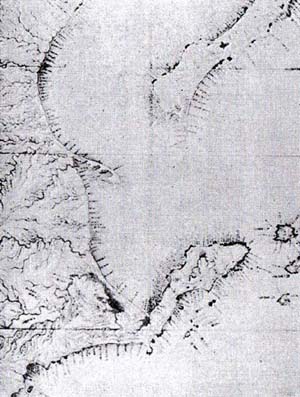

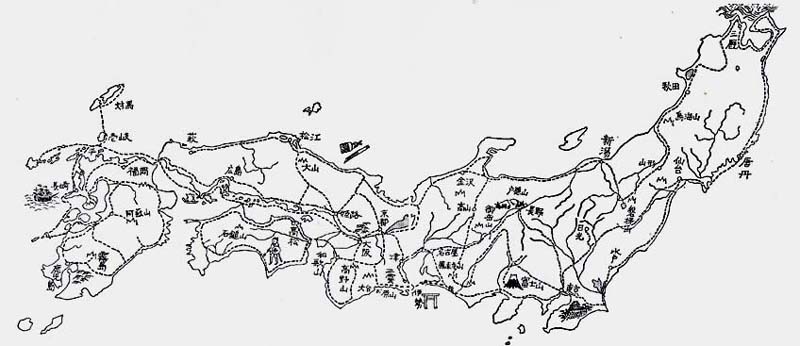

えぞへ渡るまでの武四郎の足取り。地名が書かれた場所が10年間に訪れた場所。日本全国に渡っている。

|

旅をしながら、暮らしをたてていくにはどうするか。武四郎は、いろいろ考えました。

(絵かきになろうか。いや、ひとさまに売るにしては自分はまだへたで、だめだ。俳句をひとに教えたりする俳諧師は?

これなら、まあまおできないことはないが、世の中にはまだ字も読めない人がたくさんいるから、やたらにどこへいっても弟子ができるというわけにもいくまい。

自分にできることで、お金をえて食べていくとすると、はて、何がいいか………。)

自分の身についた技をいろいろと思いめぐらしているうちに、はっと気がつきました。

「そうだ。てんこく(署名用の判子)がいい!」思わずさけんでしまいました。

江戸で山口遇所から手ほどきをうけたてんこくの技なら、もうすこし修業をすれば、それで身をたてていけそうに思えます。

そこで、師匠をさがすことにしました。けれども適当な人がなかなかみつかりません。

「よし、こうなったら、自分のちからで、やれるところまでやってみょう。

いろいろな印をおさめた印譜の書物一冊、それに鉄筆一本だけが、わたしのこれからの旅の道づれだ。」

こう決心した武四郎は印譜と鉄筆をふところにおさめると、大阪へ下っていきました。

大阪では天満に大塩中斎(ちゅうさい=平八郎)を訪ねました。

やはり平松塾の講演でその名を知った学者の一人です。

大塩は、東町奉行所の与力を隠退してから洗心洞という塾をひらいて、弟子をおしえていました。 |

てんこくで生活をしながらの無銭旅行

|

大塩の学問は陽明学といって、中国の儒教の学問のなかでも、王陽明(おうようめい)がとなえだしたものです。

学問を自分一人がおさめていればよいという考えかたをすてて、身につけた学問の知識を、ひろく人の世に役立てて、つねに実行にうつすことを大切にするものでした。

何事も自分の目で見てあるこうとしている武四郎の、積極的な生きかたに、大塩はたのもしさを感じたのでしょう。

大塩は武四郎にいいました。

「しばらくここに腰をおちつけてはどうかな。」

大塩は、この十七歳の青年に、自分の考えていることを、あますところなく伝えたかったのでしょう。

けれども武四郎は大塩にも心ひかれるものはありますが、まだまだ若いうちに、もっと諸国をめぐって、たくさんの学者にも会いたいと思うのでした。

「お言葉はありかたくぞんじますが、私はまた旅をつづけとうございます。」

こうして大塩のもとを去りました。

これはのちの話になりますが、大塩は三年後の天保八年二八三七)、大阪で反乱をおこしました。

その頃、日本全国がききんにおそわれて苦しんでいました。

「天保の飢饉」として、歴史にもしろされているもので、天保四年から、あしかけ四年にわたって、日本国中が不作になやまされていたのです。

わずかしかとれないお米は値段があがる一方で、ごくかぎられた人たちの口にしかはいりません。

村にも町にも、飢死にする人が、たくさんでました。

このありさまに、大塩は、だまっていることができなくなり、「困っている人々を救ってください」と大阪町奉行にねがいでました。

けれども、いっこうにききめがありません。

大塩は自分の大切にしている書物などをすべて売りはらってお金をこしらえ、飢えに苦しんでいる人たちを救っていきましたが、我慢にも限度があります。

とうとう天保八年の二月、怒りが爆発して、同志をつのると、暴動をおこしました。

それまでにも、飢饉に苦しむ人たちが.全国各地で、次々と一揆やうちこわしの騒ぎをおこしていました。けれども、今度は、いまは隠退したとはいえ、かっては町奉行与力までつとめた人物が、暴動の中心人物なので、幕府にあたえたショックは、大変なものでした。

結果としては大塩はやぶれて、自殺してしまいましたが、この反乱が全国にあたえた影響は、はかり知れないほど大きなものでした。

もし武四郎が.大塩のすすめにしたがって、洗心洞に長くとどまっていたら、あるいはこの乱にまきこまれて、彼の一生も違ったものになっていたかもしれません。

さて、大阪をあとにした武四郎は、中国地方にむかい、岡山から四国に渡って、また紀伊半島に戻り、天保六年(一八三五)の正月を迎えました。

それから天保十四年(一八四二)の夏、十年ぶりに伊勢に帰るまでの武四郎の足取りは、ほとんど日本全国に渡っています。

これはどの年月の間、武四郎はどんな暮らしをしていたのでしょうか。

とにかく旅といっても、それはすべて、わらじかけて歩くことです。自分の足だけがたよりです。

道ばたで手をふれば、親切なトラックの運転手が車をとめてひろってくれるなどというのとは、わけがちがいます。

また、年がら年中、お天気つづきというわけにはいきません。

雨の日もあれば、雪の日、風の日もあります。どんなにつらい日々も多かったことでしょう。

それだけでも、私たちには想像もつかないような大変な旅なのに、武四郎はそのうえに旅の道すから、これはと思う山があると、かならずといっていいほど、その頂に登りつめています。

なかには、加賀(石川県)の白山のように、あいにく雪のふかい季節で、登るのをあからめねばならない山もありましたけれど、夜は土地の旧家や、庄屋の家に泊めてもらいます。

そこで、てんこくの腕をふるって、印を彫らせてもらい、そのかわりにただで泊めてもらうのです。

長い年月の間には、いくら丈夫な体でも、病気にかかることもありました。

飛騨の高山(岐阜県)でのことです。たちのわるい出来物のために、動けなくなってしまったことがありました。

村役人の家にやっかいになっていたのですが、すこしよくなると、村の有志を集めて、平松塾で習い覚えた、四書や漢詩などの講義をしました。

そのお礼を、泊り賃と治療費にかえたのです。

四国では、八十八か所の霊場めぐりもしました。

生まれたところと名前をしるした笠をかぶり、おいずるという袖なし羽織のようなものを着て、首からはお札を入れた箱をぶらさげます。

そして、金剛づえをつき、鈴をならしながら、「なむ大師、へんじょうこんごう………」などととなえて、八十八ヵ所のお寺を、順番にお参りして回るのです。

いまの発達した乗物を使っても、十五日くらいかかるといわれる、千百キロあまりの道のりを、武四郎は、三ヵ月ほどで回りました。

もちろん.まわったのは霊場だけではありません。四国の有名な山には、すべて足をはこんでいます。

伊予(愛媛県)の石槌山に登ったときのことです。

天狗岳の頂に立って、目の下につらなる四国の山々、そして、そのむこうに瀬戸内海のきらめきを見たとき、武四郎は「何とすばらしいながめだろう。もう、思い残すことはない!」

と、感激のあまりさけんでしまったと、日記にしるしています。

このような四国の旅のようすについては、武四郎は、八年後の弘化元年(一八四四)に、「南海遍路日誌」という題名で、一冊の原稿にまとめています。そのなかには、自分でかいた写生図もたくさんはいっています。

武四郎は文や絵をかくことは、旅をすることや山に登ることと同じように、大好きでした。

“好きこそ、もののじょうず”といいますが、だれでも好きなことは、じょうずになれるものです。

のちに武四郎は北海道についての何冊もの書物をあらわすようになりますが、この「南海遍路日誌」は、そういった仕事の前ぶれのようなものといえましょう。

武四郎が歩き回っていたのは、ちょうど天保の飢饉の真最中にあたります。

大阪で門をたたいた大塩中斎(おおしおちゅうさい)が反乱をおこしてやぶれ去ったと聞いたのは、肥前(佐賀県)の大村にいるときでした。

自分に、もっとここにいるようにと、すすめてくれた先生の、悲しい最期を聞いて、武四郎は何を思ったことでしょうか。

その頃は、どこへいっても、飢饉の暗いできごとばかりでした。

旅から旅にあけくれる武四郎も、ずいぶん食べ物に苦しみました。

三日の間、一つぶのお米にもありつけず、とうきびばかり食べて、我慢したこともありました。

食べ物がたりなくて、人々の心もすさんでいました。肥後(熊本県)の都留(つる)では三人のおいはぎにおそわれました。

「おい、旅の若いの。酒手(さかて)をだせ!」

と、すごい目つきでおどされたのです。武四郎は、なけなしのお金をとられてしまいました。

でも、武四郎は、その人たちをうらむ気はしませんでした。

(気のどくに………飢饉でくるしんでいるからだろう。ものとりまでするなんて、どんなにかつらいことだろう。)

と、同情をよせています。

九州では薩摩(鹿児島県)へも足をのばしました。

薩摩は、島津の殿さまの領地で、昔から他国者を入れないことで知られていました。

「薩摩飛脚」という言葉がいまも残っています。

薩摩へむかっていった飛脚は身分がばれると、ころされてしまうのか。二度と帰ってこないのです。

だから、いったきり戻ってこないことをさして「薩摩飛脚」といいました。

島津藩では、これほどまでにして、藩の秘密が外にもれることをおそれていたのです。

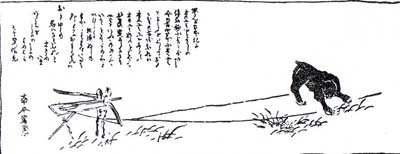

(あたりまえの旅姿では、とても薩摩にはいることはできない。さて、どうしたものか。) 考えたすえ、武四郎はお坊さんの身なりをととのえました。 |

関所の厳しい薩摩には、雲水姿でもぐりこんだ

|

旅の雲水の僧だと、厳しい関所も、とおしてもらえるからです。

ようやく薩摩の領内にはいれました。けれども、とどまることを許されたのは、たったの三日間だけでした。

普通の人間ならば、知らない土地へいっての三日間では、ついうかうかとすごしてしまっておわりです。

けれども、武四郎は(これは、呑気にしてはいられないぞ。)と、思うよりもはやく、島津の城下町を歩き回り始めました。

うわさに聞いていた琉球人(沖縄の人)の町の商家の店さきなどで見かけました。

(島津藩では琉球との取引で、大変な金もうけをしているといううわさだが、とするとあの商家も、藩のご用商人か何かだろうか………。)

大変な“雲水の僧”もあったものです。そればかりではありません。

武四郎は、城下の見取り図までかいてしまったのです。

もしもこのことがばれたら、その場で武四郎は首をはねられていたことでしょう。

やがて天保も九年になりました。

武四郎が二十一歳になろうとする正月、長崎にはいったのですが、ここで思いもかけぬ大病にかかってしまいました。

長崎は外国の船もはいってくる土地です。

おそらく武四郎がやられたのは、そういった外国船がもちこんだ伝染病だったと思われます。

ひどい下痢と、熱になやまされて、禅林寺というお寺で病の床についてしまいました。

寺では和尚さんが、一生懸命、看病してくれました。

(ふらりと流れついた見ず知らずの男を、こんなに親切に介抱してくださるとはありがたいことだ。)

武四郎は、心のそこから感謝するのでした。

それにしてもお寺の一室で、毎日じっと天井をみつめて寝ていると、心がシーンとしずまって、物事がふかく考えられてきます。

十七玳の秋に家をててから四年というもの。ただひたすらに旆がしたくて、歩き回ってきた武四郎でした。

けれども、こうしてしずかに考えてみると、

「一体自分は、何のために旅をしてきたのだろうしという、大きな問題にぶ使ってしまいました。

確かに、いろいろな人に会いました。

いろいろな土地も、この目で見ました。けれども考えてみれば、それらのことは今のところ、武四郎一人のただそうしたいという欲望をかなえさせてくれただけで、自分は、まだそこから何も生みだしていない。

何かを生みだして、世のため、人のためになるようなことをしていない――このことに気がついたのです。

(旅をするにしても、何か人生の目的のようなものを思いさだめてするのでなければ、いけないのではないだろうか。

さて、それなら自分は何を……。)

あまりにも大きな問題で、武四郎には、すぐには答えがみつかりません。

そんな武四郎の心の迷いを見ぬいたのか、禅林寺の和尚さんはようやく床の上に起きなおれるようになった武四郎を見て、

「さしあたってゆく所もさだまっておらぬようなら、しばらくこの寺にとどまってはどうじゃな。」といってくれました。

「一つところにとどまって、苦労をしてみるのも、若いときには大事なことだと思うがの。」

「はい、」

「禅寺の雲水の修業というものは、厳しいつらいものじゃ。

けれども、それを一心につとめるうちに、日々生きてしるということに、すなおな喜びが見いたされもしようと思うのじゃ。」

「はい。一生懸命つとめてみます。何とぞよろしくお願いいたします。」

「それでは名は文桂と名づけてあげよう。まずお経を覚えてもらわねばならぬが、そなたが熱にうなされているあいだ、私がとなえてあげた般若心経(はんにゃしんきょう)は耳に残っているだろうか。」

「はい、もうすっかり、そらで覚えております。かんじざいぼさつ ぎょうしんはんにゃ はらみった じしょうけんご おんかいくうど いっさいくやく………。」

声高らかにとなえあげる武四郎を、和尚さんは、にこやかな顔で見まもってくれるのでした。

とうとう武四郎は頭をまるめて、黒い衣をまとい、一人のお坊さんとなりました。

そして、朝に夕に、般若心経をとなえ、それを大きな心のよりどころとする毎日が始りました。

3 えぞにいこう! top

武四郎が頭をまるめて文桂と名のり、禅寺の雲水となったのは天保九年三月二十八日のことです。

武四郎はくる日もくる日も雲水としての修業につとめるのでした。

あくる年には、一度“旅に出たい”という気がおこって、五島の島々をめぐり歩いたこともありました。

けれどもそのうちに、世話をしてくれる人があって、平戸の宝曲寺というお寺の住職になりました。

どんなに田舎のお寺でも、住職ともなれば責任があります。

朝夕のおつとめのほかに、おとむらいによばれたり、檀家交わりをしたり、そのうえ、寺の掃除やまきわりも、一人でしなくてはなりません。

思ったよりも忙しい毎日でした。

けれども、体はいそがしくても、心は大変おだやかな日々でした。

こうして、その一生を通じても、ほかに例もないほどの平和な三年あまりがたって、天保十三年(一八四二)、武四郎は二十五歳になりました。

この年やはり人の世話で、粉引村の手光寺というお寺の住職になりました。

粉引村は日本海に面した村で、千光寺には、昔千光国師という名僧が、唐(中国)からお茶の木を持ち帰って植えたと伝えられています。

海のかなたには遠く壱岐、対馬がのぞまれて、大変景色のよいところです。

朝に夕に、海のむこうの島をながめるうちに、武四郎の心は、また騒ぎ始めました。

「何とかして、あの壱岐、対馬へ渡れないものだろうか。」

その気になれば、手段は見つかるものです。対馬に渡るいか釣り船にのせてもらえることになりました。 |

平戸では本物の雲水になって、お寺の住職となる

|

そして九月、ついに壱岐(いき)に渡り、さらに対馬(つしま)にも足をのばしたのです。

ここで、大変なものを見ました。それは、水平線によこたわる大きな島影――朝鮮半島です。

「あれが朝鮮か――。」

この時が、いわば“僧文桂”との別れぎわとなりました。

またもや諸国をめぐり歩いて、ありとあらゆる高い山に登ってみたいという、旅行家武四郎に戻り始めたのです。

けれども、今度は壱岐や対馬に渡るように、簡単にはいきません。

なにしろその頃の日本は、厳しい鎖国政策をとっていたのです。

長崎の港に、中国と、オランダの船だけは出入りを許されていました。

けれども、そのほかの国は一歩もちかづくことができません。

また日本人も、国の外ヘー歩もでることができなかったのです。

ようやく自分をなだめるようにして、武四郎は平戸に戻りました。

そして僧文桂として寺の仕事にはげみながら、天保十四年を迎えました。

(伊勢を出てからはやくも十年め。旅から旅にあけくれて、国元に便りもしなかった。

あるいは、お父さんも、お母さんも、もうこの世におられないのではないか………。

とにかく、十年ぶりに便りを出してみょう。)

こう思った武四郎は、両親にあてて手紙を書きました。ところがその返事は、兄から送られてきました。

差出人が兄ということで、武四郎は、はっと胸をつかれました。そして、読み進むうちに、顔色が変りました。

「お父さんがなくなられたのは天保九年の三月二十八日。何と、これは私が出家したのと同じ日ではないか。

仏さまのおひきあわせだろうか………。

お母さんが、去年の二月になくなったとは、ああ、私は、何という不孝ものだろう………。」

武四郎は、衣のそでに顔をうずめて、はげしくむせびなきました。

旅でどんなつらいめにあっても、涙など見せたことのない武四郎でしたが、この時ばかりは、こらえることができませんでした。

「これはもう、こうしていることはできない。

すこしでもはやく伊勢へ帰って、ご両親さまの霊前に、不孝のおわびをしなければならない。」

こう決心すると、武四郎は、平戸を去るしたくにとりかかりました。

その時、武四郎の心をかりたてる、もう一つのことがもちあがりました。

七月のことです。武四郎は長崎で知りあった津川文作という老人に会いました。

津川老人は、当時本草学といった、いまでいう博物学のようなものに興味をもっていました。

その屋敷には、日本全国はもとより、遠く中国や南方の島の植物などが、標本になって、足のふみ場もないほどつみあげられていました。

武四郎は、この津川老人から、薬草についての知識など、ずいぶん教えられることが多かったのです。

そればかりではありません。津川老人は長崎酒屋町の名主をしていました。

その頃名主といえば、町でも指おりの知識人でしたから、奉行所へも出入りしますし、また漂流のあげく外国から送り返されてきた漁師などの報告書を書く仕事もうけもっていました。

しぜん、津川老人は外国のニュースにあかるく、武四郎はそれらを聞くのを楽しみにしていたのです。

武四郎は、津川老人に会うと、いいました。

「さきごろ、対馬にまいりました。そこで朝鮮を海のかなたにのぞみ、できることなら朝鮮へ渡りたいと思いましたが、何といっても、外国へ渡ることはきついご法度。残念ながら、かないませぬ。」

それを聞いて、津川老人は、はたと、ひざをうちながらこたえるのでした。

「いや、そのことじゃ。朝鮮へ渡られることなどは、おやめなされ。

それよりも、もっともっと大切な、ぜひともあなたのようなかたにいっていただかねばならぬ土地が、この日本のなかにござりますわい、」

「と申されますと?」

「えぞ地ですわい、」

「おお。大老!」

「さよう。このままあの土地をうちすてておいては、いまに赤えぞによって、すっかりうばいとられてしまいます。

そうたってから後悔しても始りませぬ。」

赤えぞというのは、ロシア人のことです。

その頃ロシアは、カムチャツカ半島から、千島列島をつたって、しだいに南へさがり、えぞ、いまの北海道へふみいろうとねらっていたのです。

そのことについては、武四郎は津川老人から初めて聞いたというわけではありません。

伊勢にいたころ大切にしていた本に、林子平の『三国通覧図説』というのがありました。

林子平というのはすでに五十年ほどまえになくなった寛政時代の人で、えぞ地へは行っていませんが、聞書(ききがき)ながらも、はやくから日本は、海のまもりをかためなければならないと説いていたのです。

| 親もなく 妻なく子なく 版木(はんぎ)なし 金もなければ 死にたくもなし |

このような辞世の歇を残して、幕府にとらえられたまま、獄の中で死にました。

『三国通覧図説』は朝鮮、琉球、えぞの地理、風俗、気候などを図示した本で、世の人ごとに、鎖国による太平の夢からさめることをよびかけたものでした。

武四郎はこの書物を読みながら、何かしら、自分の心のなかにうずくものを感じていたのです。

津川老人から、えぞ地のことを聞いたとたんに、林子平の辞世の歌がいなずまのように、武四郎の心の中をよぎりました。

「よし、これはぐずぐずしていられない。私は、そのえぞという北の果ての地へいこう。

えぞへいって、実際の姿をくわしく見て歩き、赤えぞの侵入を防ぐにはどうしたらよいかを考える――そのために、私はえぞに渡るのだ。」

武四郎にとっては生まれて初めて、はっきりと目的をさだめた旅を思いたったといえましょう。

一度心にきめると、すぐにそれを行動にうつす武四郎です。

さっそく世話になった光明寺の和尚さんのところへいって、自分の決心を伝えました。

「いかにも、それは、なみなみならぬご決心じゃ。男が一度心にきめたこと、ゆかれるがよかろう。」

「これまで文章、詩ばかりか、絵の道までおみちびきいただき、お礼の申しあげようもござりませぬ。

そのいずれの道もきわめぬままお別れするのは、おなごりおしうございます。」

「いや、いや、思いたたれたことはどこまでもやりとげなされよ。ただ、くれぐれもその身をいたわられるよう。」

「和尚さまにも、何とぞおすこやかにおいでくださいますよう。」

足かけ六年の平戸暮らしに別れをつげて、にわかに旅じたくをととのえると、天保十四年の八月、十年ぶりに武四郎はふるさとの伊勢にむかいました。

そしてあくる年、弘化元年(一八四四)二月に、父と母の法事をいとなむと、武四郎はそのままふるさとの家をあとにしました。

「もう、何も思い残すことはない。」

武四郎の足は、まず伊勢神宮に向いました。

武四郎は、衣をまとった僧の身なりで、伊勢神宮の外宮の神域にはいろうとしました。

「これ、待て、坊主。どこへまいる。」

突然うしろから、大きな声でよびとめられました。

びっくりしてふりかえると、外宮の役人が、おそろしい顔でにらみつけています。

武四郎は、はっとしましたが、知らん顔で答えました。

「はい、外宮さまにお参りさせていただきます。」

「だまれ、ここをどこと心得る。伊勢皇太神宮であるぞ。

坊主は、一歩もはいることまかりならぬ。とっとと帰りおれ!」

そうでした。昔から、そういうしきたりだったのです。

武四郎も知ってはいましたが、長い旅のまえにお伊勢まいりをと、心がせいていたので、ついうっかりしていたのです。

役人と喧嘩をしても始りません。

武四郎は、大人しくひきさがると、町でつけまげを買い求めで坊主頭にのせました。

着物は衣をきちんと着なおし、前でむすんでいた帯をうしろにまわしただけです。

そんななりでも、今度はとがめられずに外宮(げぐう)の鳥居をくぐることができました。

ぶじに内宮(ないぐう)もお参りをすませて、お伊勢さまをあとにしたのです。その時、武四郎は心にきめました。

「私は、今日限り坊主をやめよう。もとの松浦武四郎に戻って、これよりえぞ地のすみずみまでさぐる旅に出る。

そして、いつか国のために役立てるのだ。」

まず京都にでました。それから北陸路をとって日本海にでると、北へ。越後(新潟県)の新発田(しばた)から内陸へはいって会津若松(福島県)に、そこからは、ひたすら北をめざして、いまの山形県、秋田県をとおりぬけるのです。

夏の暑いさかりを歩きとおして、九月。陸奥の国(青森県)三厩(みんまや)につきました。

その頃、えぞ地の松前へ渡るには、この三厩から船にのるのです。

そのほか、大畑、佐井、大間などからも、えぞ地へ打けて船がでました。

それはえぞ地でも函館へいく船です。武四郎はまず松前へ渡りたかったので、三厩をえらびました。

船問屋へいって、たのみました。

「松前へ渡りたいのだ。气船をだしてもらえまいか。」

「それはなりません。」

どうしてと聞いても、どこでもはっきりした理由をいってくれません。

何軒めかの船問屋で、ようやくわけがわかりました。

「なにしろ、お上から人相書きがとどいておりまして、えぞへ渡る人のおあらためがきびしく、何かと面倒ですので、船をだしたくないのです。」

「なに、人相書? 一体だれの………。」

船宿の主が見せてくれた人相書に目をやって、武四郎は、はっとしました。主が、すばやくその顔色をよんで、

「もしや。あなたさまは、この人相書のぬしをごぞんじで?」

と、さぐるような目つきで、武四郎の顔をのぞきこみました。

「いや、いや、知らぬ。何やら、おそろしげな顔だな………」

と、言葉をにごしてしまいました。でも、武四郎は、ひと目でわかりました。

それは、かねてから尊敬していた高野長英だったのです。

高野長英は水沢(岩手県)の人ですが、長崎でドイツ人のシーボルトから西洋医学を学びました。

そして、西洋の文明を知るにつれて、幕府の鎖国政策があやまりであることをふかくさとり、幕府を批判する文書を書いたりするようになりました。

そのあげくついにとらえられて、牢屋に入れられたのです。

ところが、その牢屋が火事になりました。むかしは牢屋が火事になると、罪人を三日間だけときはなちます。

三日間のうちにもとの牢に戻ってくることが条件です。

もし、戻ってこなければ牢やぶりとして、全国に人相書をまわし草の根をわけてもさがしだして、きついおしおきをうけることになります。

長英は、この時決められた時間までに戻りませんでした。

すでに人相書も回っていることを思って、顔半分をわざとやけどさせて、人相を変え追手の目をのがれていたのです。

もちろん武四郎は長英が顔を焼けただらせてまで、にげるのに苦労していることは知りませんでした。

でも影ながら、

(何とかぶじに、役人に見つからずにおられるように………。)と、祈らずにはいられませんでした。

それにしても、せっかく決心してここまでやってきたのに、えぞに渡れないとは何とも残念です。

来年の春まで待てば、何とかなるかもしれないと、いってくれる人もありました。

けれども、武四郎は、じっとしていられませんでした。

あきらめきれないままに旅をつづけて、津軽半島の竜飛(たっぴ)崎まできてしまいました。

ここは、本州のいちばん北の端です。津軽の秋は早くも冬の初めを思わせるほどの寒さでした。

ドドーンと荒波がうちよせる岬の鼻に、武四郎は立ちました。

すると北の水平線に、見えるではありませんか。えぞが!

「おお、あれかえでの地だ………。」

からだのなかをはげしく血が流れます。心臓の音が自分でも聞こえるほどに思われました。

けれども、どんなにはげしく思いこがれても、いま、えぞに渡ることはできません。

「しかたがない。もうしばらく待って、何かてだてを考えよう。

さて、帰りには下北半島で、恐山にも登ってみょうか。」

新しいめあての土地をつくって、自分をなだめながら、太平洋岸ぞいに南へくだって、仙台のちかく、唐丹(とうに)村まで戻ってきました。もう、年の暮れでした。

ここで弘化二年の正月を迎えました。

その年は大変な大雪で、一か月、旅に出ることができずに、とじこめられてしまいました。

二月の初めになって、ようやく仙台へ魚をつんでゆく船をつかまえ、仙台に出ることができました。

仙台から、いったん江戸に帰ると、さっそく神田お玉ヶ池にとんでいって、山口遇所(ぐうしょ)を訪ねました。 |

津軽半島の竜飛崎から見えるえぞ地

|

「おお、そこもとは………」

「松浦武四郎でございます。先生、ずいぶんごぶさたをいたしました。」

「何とした。これは」

遇所は、ただおどろきの目を見はるばかりでした。

十二年さえ、まだ子供っぽさを残していた武四郎弌見ちがえるようにたくましく成人していたからです。

さらに武四郎が語る、十二年の旅の日々を聞いて、遇所は、あいた口がふさがらない思いをしました。

二十歳やそこらの青年が、自分がほんの手ほどきをしてやっただけのてんこくの技一つで、旅費をまかなって諸国を歩き回った、というのですから、遇所がおどろくのもあたりまえです。

そのあげくに武四郎は、さらにえぞへ渡るために、苦心しているといいます。

(赤えぞの侵入を日本がおそれていることは私も聞いている。

この武四郎が.一人でそのえぞ地を歩き回って、はたして身の安全をはがれるだろうか。

しかしこの男は、とめても聞くまい。一度、心にきめたことは、何としてもやりとげるたちだから。)

こう思った遇所は

「よろしかろう、ゆくがよい、そして思うままに見て回るのだ。」と、はげましてやるのでした。

三月二日。武四郎は、はやくも江戸をたって、奥州路をめざしました。

とぶような速さで北にむかい、四月の初めに、三厩(みんまや)につきました。

今度はうれしいたよりが待っていました。えぞへ渡れるというのです。

松前、江差の商人で斎藤佐八郎という人がいました。

その人の持ち船が松前へむかうので、斎藤の手代ということで、その船にのせてもらえることになりました。

“渡りに船”とは、まさにこのことです。武四郎がよろこんだことは、いうまでもありません。

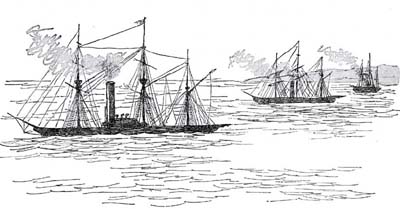

4 地の果てに立つ top

いま北海道に渡るには青森から連絡船にのって四時間たらずで函館についてしまいます。

そのうちに津軽海峡に海底トンネルができれば、本州から列車にのったまま北海道に渡ってしまえます。

ところが武四郎のころは、そんなわけにはいきません。

十人ほどの舟子たちが、かじとりのかけごえにあわせて、ろをこぎながら小さな船で渡るのです。

なにしろ津軽海峡は、大変潮の流れの早いところです。

ごうごうとうねりをたてて、大波がたえず西からおそいかかってきます。

竜飛の鼻の潮、中の潮、白神の潮と名づげられた、三つの難所をもった、おそろしい海峡でした。

かじとりも、舟子たちも、みんな海草でこしらえた蓑(みの)を、頭からかぶっています。

腰にまわした太いつなで、ふなばたにはめこんだ環に一人一人、ゆわえつけています。

そうしないと、船の上をこす大波に、すくわれてしまうからです。

「そろうた、そろうた」

みんな大きな声で調子をとって、ろをこぎます。

「大波がきたぞ!」

かじとりがさけぶと、舟子たちのかけごえは、いっせいに変わります。

「船玉明神(ふなだまみょうじん)、たのむぞ、たのむぞ。」

船乗りもお客も、みんなが命がけでした。

こうして海の上をもまれること八時間ぐらい、ようやく船は松前の北、江差の浜につきました。

その頃の松前のあたりI帯汽大変にぎやかな土地でした。

松前藩ではえぞ地でとれた海や陸の産物を一手に買占め、それを内地に売って、大変にもうけていたのです。

江差につくと、武四郎汽船の持ちぬし、斎藤佐八郎の家にやっかいになりました。 |

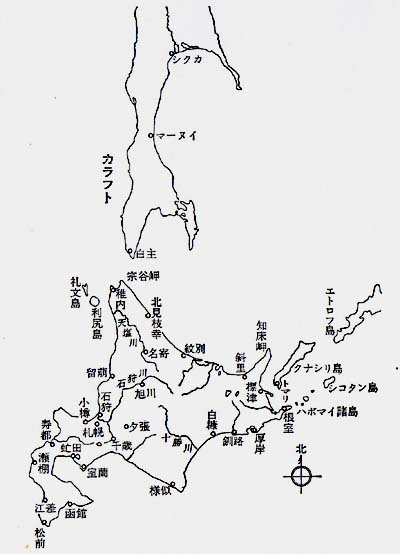

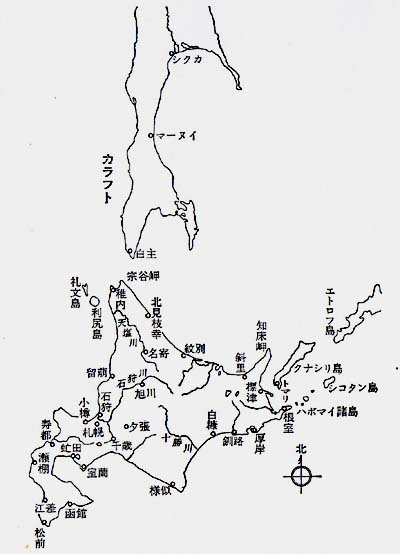

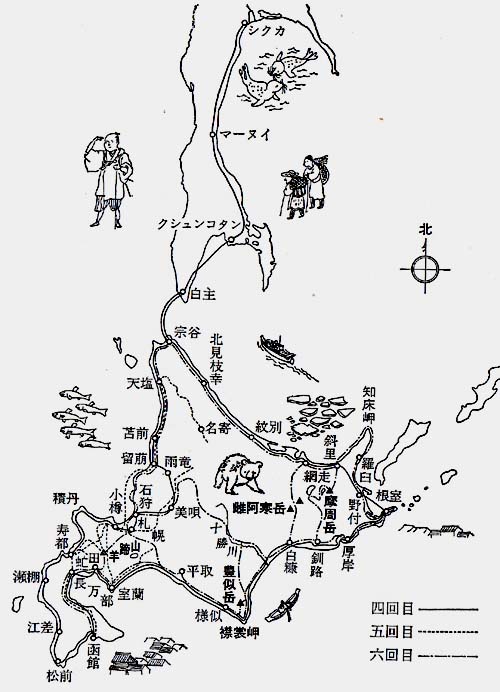

本文にでてくる北海道とカラフトの主な地名

|

佐八郎はぬけめのない商人で、土地のうわさを聞くと、あまり評判がよくないようです。

でも、その息子の作左衛門が、なかなか文学に明るい人で、武四郎とも話があうのです。

(とりあえず、ここを足だまりにさせてもらおう。)

武四郎は旅のつかれをいやす間ももどかしそうに、えぞ地を歩くためのしたくにとりかかりました。

当時えぞ地は、松前の城下を中心として、東のほうの海岸の函館、室蘭、厚岸(あっけし)、根室までを東えぞ、北の江差、石狩、留萌(るもい)、宗谷までを西えぞとよんでいました。

武四郎は、まず西えぞの入口だけでも歩いてみょうと思いました。

そこで江差から熊石、瀬田内(瀬棚)にむかいました。交通がひらけてきた今日でも、このあたりは、まだまだ不便なところです。

その頃は、道らしい道すらありません。人もわずかしか住んでいないのです。

けわしい、崖の岩はだにしがみつきながら一歩一歩進むようなところが、たくさんありました。

(こんなに道らしい道もないところで、しかも寒さに厳しい。

ここに住んでいる人たちの苦労はさぞかし大変なことだろう。)

武四郎は、一歩ふみはずせば、自分自身が、海へまっさかさまにころがり落もそうなところを歩きながらも、土地の人たちの暮らしのことを思うのでした。

(松前という、たったひとにぎりほどの広さのところだけが、江戸にもおとらないといわれるほどの繁盛ぶりをしめしている。一歩その松前をではずれると、もうこのありさまとは――。)

これから、この広いえぞを、くまなく歩いてみようとしている武四郎は、身も心もひきしまるようなものを覚えさせられました。

(でも、どんなに苦しい旅でも、自分は、えぞの奥地をふみわけなければならないのだ。)

これまでも寛政時代に、幕府はこのえぞ地へ.何人もの役人をつかわして、調べさせようとしました。

けれども、みんな海岸線にそった道を歩くだけで、だれ一人として、内陸ふかくわけいった者はいないのです。

(そのまねをしてはいけない。私は奥地にふみこんで、山脈や川筋のようすをつかみ、この土地に住行人の人情や、暮らしぶり、それに、どんな産物があるかをくわしくさぐって、国のために役立てようと、えぞ地へ渡ったのだ。)

このように決心はかためているものの、一つ困ったことがあります。

それは、旅人をかってに内陸に入れてくれないのです。

一つには、例の高野長英事件があって、旅人の通行取調べがきびしかったせいもあります。

もう一つは松前藩の政策でもあったのです。

なにしろ、えぞ地の産物を一手ににぎっているのですから、かってによその土地の者が出入りして、松前藩がどんなにもうけているか、見られては困るというわけです。

(どうしたら、自由にえぞ地を歩きまわれるか――。)

いろいろ考えたあげく、武四郎は自分の籍を江差の人別帳に入れました。

いまでいえば、住民登録をして、身分証明書をもらうことにあたります。

これで立派に江差の住人ということになりました。

これだけでも、どこの馬の骨かわからない旅人とはわけがちがいます。

そのうえ武四郎は大変、人との付き合いがじょうずで、どんな人からも親切にされるという、恵まれた人でした。

それで、どこへいっても、いく先々で、土地の有力者たちと親しくなり、何くれとなく世話をしてもらえたのです。

これだけの準備がととのうと、武四郎はいよいよ東えぞ地の探検に出発しました。

この時は函館の商人、白鳥新十郎という人が、大変ちからになってくれました。

方々の知合いにかけあって、武四郎のいく先々で、馬を一頭貸すように話をつけてくれたのです。 そればかりではありません。

和賀屋(わがや)という、やはり名高い商人の手代ということにしてくれました。

当時、松前藩は三万石の領地とされていました。 それはえぞ地でとれるお米が三万石、およそ、四千トンあまりと見積もって、それで家来をやしない、領地を治めるというわけです。 |

和賀屋の手代になってのえぞ地めぐりで、アイヌとの接触が始まる

|

ところが、その頃えぞ地では、お米はとれません。

そこで、海でとれる魚やこんぶ、川でとれるさけ、山で猟師にとらせる獣の皮、それらの産物すべてをお米に取替ていたわけです。

だから、松前藩の家来たらは扶持、いまでいう給料として、沿岸漁場を区切って、それぞれあたえられていました。

それを“場所”といっていました。

その場所には、それぞれ.松前や函館の大商人たちは冥加金(みょうがきん)、つまり権利金をはらって、勢力をのばしていました。

彼らは大ぜいのアイヌを使って漁をさせ、買いあげた産物を場所の主、つまり松前藩の家来たちにかわって、内地に高く売って、大もうけをしていたのです。

このような商人を“場所請負人”といいました。

武四郎を世話してくれた白鳥や、和賀屋なども、そうした請負人の一人でした。

請負人の機嫌をそこねると、産物を買いあげてもらうときにつらいめにあわされるので、どこでも、請負人というのは、大変な勢力をもっていたのです。

武四郎は白鳥の紹介状を見せれば、旅先でいろいろ便利なことを知りました。

また和賀屋の手代といえば、下にもおかないもてなしをしてくれました。

こうした経験をつみかさねるにつれて、請負人の実力のほどを、思い知らされるのでした。

けれども、一方では、

(私は、このような便利さに、ぬくぬくとおさまりこんでいて、いいのだろうか――。)

と、ふと考えてしまうこともありました。

とにかく、武四郎は夏から秋にかけて、東えぞの海岸をたんねんに歩きました。

いまの室蘭から日高海岸をとおって襟裳(えりも)岬をまわると、十勝、釧路、厚岸、根室、斜里と、たどっていったのです。 ここまできたのなら.ついでに知床も歩いておこうと思いました。

けれども、まだ日本人で知床を歩いた人のあることを聞いていません。そこでアイヌに道案内をたのみました。

アイヌは、ここをシレトクといいます。それは、“地の果て”という意味です。

いまの知識でいえば緯度だけから見ると宗谷岬のほうが、北海道の北の地の果てといえましょう。

けれどもオホーツク海に、くさびを打ちこんだように、細長くつき出た知床半島の突端に立てば、まさに“地の果て”という言葉が実感としてわきおこってきます。

アイヌさえも、シレトク、地の果てといって、わざわざいく必要もないところと思っているところへ.武四郎はむかいました。

半島の中央を走る山なみは、羅臼岳、硫黄山など、千五、六百メートルの高さをほこり、するどく海に落ちこんでいます。 波のおだやかな根室海峡のむこうには、はるかにクナシリ島がのぞめます。

けれども目を北にむけると、ただただ広いオホーツクの海。

どこまでもつづく水平線に、ぐるりととりかこまれて、思わず海にすいこまれそうな気分におそわれるのでした。

(日本人でここを訪れたのは私が初めてなのだ。)

それならばと、武四郎は岬の突端に柱をたて、腰にさした矢立をぬくと、墨黒々と柱に書きつけるのでした。

「勢州一志郡雲出松浦武四郎」

足元の断崖には、ウミネコの巣があるのでしょう。

ミャオ、ミャオーとさかんに鳴きさわいでいるのが聞こえます。空には、ワシがゆうゆうと舞っていました。

5 アイヌ語をものにする top

東えぞ地を知床まで歩いた武四郎はその年、弘化二年の十月には函館に帰り、ひとたび江戸へもどることにしました。 奥州路を南にむかいながら、武四郎は、(今度こそ、水戸へ寄っていこう。)と、心にきめました。

水戸にはぜひ会ってみたい人がいるのです。

その人の名は会沢正志斎(せいしさい)、水戸藩の名高い学者です。

水戸は昔から学問のさかんなところでした。黄門さまで知られる徳川光圀(みつくに)公は、『大日本史』を編さんさせたことは有名です。

そこでうちたてられた天皇家を国の中心にすえて、政治、文化のあらゆる面の考えかたに筋道をとおしていこうとする態度は、水戸学とよばれて、日本人の思想に深く根をおろすものとなりました。

徳川幕府が政治の実権をにぎっていることに、いろいろな不満をいだいている人の多くは、この水戸学にまず目をつけました。

のちに、明治維新をむかえるときに、この水戸学は、日本全国の尊王思想家の土台となったのです。

光圀公は徳川幕府をうちたてた徳川家康の孫にあたります。

その人がひらいた学問に心をよせる人たちが、幕府をたおす運動をしたことになります。

このような水戸学の学者、会沢正志斎は『新論』というすぐれた書物をあらわしていました。

武四郎はそれを読んで、正志斎を尊敬するようになり、一度会ってみたいと思っていたのです。

武四郎が訪ねたとき.正志斎はすでに六十歳にちかく、三十にもたりない武四郎は、おそらくふしおがむような気持ちで面会したことでしょう。

水戸は、ほかに大立原翠軒(すいけん)、藤田幽谷(ゆうこく)など、すぐれた学者を生みだした土地です。

水戸学が生まれた土地を自分の足でふみしめ、その空気をすってみる――それだけでも武四郎にとっては、大きな感動だったことと思われます。

江戸に帰ると武四郎は、今度のえぞ地の旅で、見たり聞いたりしたことを整理して、本にまとめる仕事にとりかかりました。

旅さきでしるしておいたメモをもとに、旅行記として文章にまとめるのです。

さらに、めずらしい風俗や風景のスケッチをまとめたり、見取り図のような地図をかいたりもします。

どれ一つをとっても、けわしい道を苦しみながら歩いた、ひとこまひとこまが思いだされて、武四郎は、

(この感動のなまなましいうちに、できるだけまとめて書いておくことだ。きっと、のちの役にたつにちがいない。)

と、心せわしく筆をすすめるのでした。

武四郎は、こののちも、何回もえぞ地探検にでかけます。

そのたびごとに、江戸へもどると、旅行記をまとめ、またでかけるということをくりかえしました。

武四郎のあらわしたたくさんの書物は、こうしてできあがったのです。

弘化二年の暮れもおしつまってきました。

「どうだ、みんなで忘年会をやろうじゃないか、」と、友だちに声をかけられ、両国橋のたもとの料亭に出かけました。

その席には、峯田楓江(ふうこう)という人もきていました。

この人はその当時、江戸ではえぞについてもっともよく知っている人とされていたのです。

しぜん、武四郎と、えぞについての話がさかんにとりかわされました。

しだいに熱が入ってきた武四郎は、

「一体、日本人は視野がせますぎる。

たとえていえば、江戸だけを見ても下町の者は、山の手について何にも知らない。

山の手の者が下町のことをよく知らないで平気でいる。

川崎からむこうへいくのでさえ、おっくうがっている。

だから、海といえば品川の海しか知らないし、川といえば、玉川がすべてだと思っているしまつ。

えぞなどといえば、聞いただけできもをつぶしてしまい、人間のいくところじゃないと思っているのか、役人でさえいきたがらないという、全くばかげた話だ。」

と、日ごろの心の不満をぶちまけるのでした。

なるほど、もうすでに本州、四国、九州のほとんどを歩きまわり、そのうえエゾにまで足をのばした武四郎にすれば、こんなこともいいたくなるでしょう。

世間の人たちの、自分のすでに知っている世界だけで、縮こまって暮らしているようなまねは、頼まれたって嫌だというところです。

たしかにその頃は旅にでるというのは、相当な決心がいるのでした。

旅だつまえには親兄弟と水さかずきをくみかわして――つまり、ふたたび会えなくなるかもしれないとまで決心して、わかれたものなのです。

それほど、旅は苦しく、困難なものだったわけです。

新幹線や飛行機をつかえば、日本国内いたるところ日帰り旅行ができる、今日からは想像もつかないことです。

弘化三年(一八四六)の正月がきました。

最初のえぞ地探検の記録整理もひときまりついた武四郎は、正月の二日、はやくも二回めのえぞ地探検をめざして、旅にてました。

江戸で親しくなった石井津香、それに峯田楓江の二人が、千住大橋まで見送りにきてくれました。

今度はまず江差の斎藤佐八郎の家に身をよせました。

さっそく出迎えた息子の作左衛門は、武四郎に会うなり、いいました。

「武四郎さん、今度はいい知らせがありますよ。」

「一体、それは?」

「あなたはこのまえ、カラフトヘ渡りたいとおっしゃっておいででしたね。それがかないそうなんてす。」

「それはありかたい。で、どうすればいいのです。」

「松前藩の医師。西川春庵先生は、今度カラフト詰のお役になりました。

あなたは春庵先生の召使いということにしてもらいましたから、先生と一緒にカラフトヘ渡って、思う存分歩いてきてください。」

武四郎はすっかりうれしくなってしまいました。

その頃は幕府の役人ででもないかぎり、カラフトヘ渡ることは、きびしくとめられていたのです。

もう一つ、うれしいことがかさなりました。カラフトヘの出発をまぢかにひかえた四月十日のことです。

いきなり、正月千住大橋でわかれた石井潭香(たんこう)が、訪ねてきました。潭香は、

「今度、石狩場所詰の役人になったのでね。ここでまたあなたに会えようとは、全く思いもかけなかった。」

と、いいました。

本当に思いがけないことでした。二人は、うれしさのあまり、一晩中、語りあかしました。 |

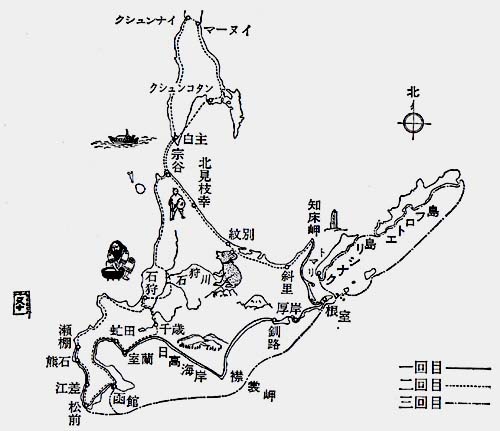

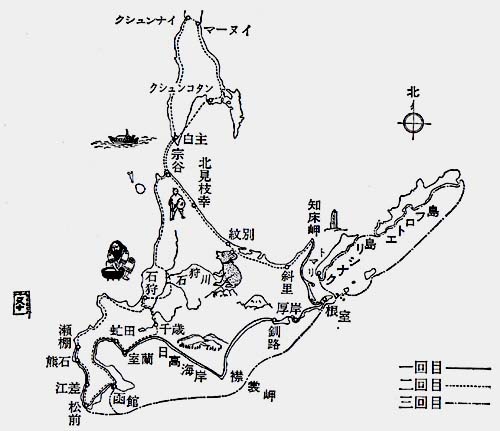

えぞ地探検、一・二・三回目(1845〜49年)のあと

|

潭香は、まもなく石狩にむかって出発していきました。

武四郎もあくる日、あとを追うようにして、カラフトにむかいました。

武四郎は、名を雲平とあらためています。かんばんとよぶはっぴを着て、なわの帯をしめた、ぞうりとりの姿です。

今度は、西えぞの海岸にそって北へのぼるコースです。

五月の中ごろ、宗谷につくまで、一ヵ月あまりの苦しい旅でした。

けれども、この“ぞうりとり雲平”は泣きごとをいうひまもありませんでした。

それは、アイヌ語を勉強し始めたからです。

(去年、知床まで足をのばしたときは、アイヌ語が全くわからないために、見たり聞いたりしたことの、半分も理解できなかった。こんなことでは、いくら奥地へ足をふみ入れても、何の役にもたちはしない。)

こう思った武四郎は、道案内や、荷はこびにやとったアイヌだちと、できるだけ多く、話をかわすようにしました。

手まねをまじえながら、一つ一つの言葉の意味を、お互いに確かめあっていくのです。

こうして覚えたアイヌ語を、武四郎は日本語とならべて、書きしるし、辞書の原稿のようなものをこしらえていきました。 ひとには見せませんでしたが、「蝦夷語(えぞご)」と名づけられた対訳辞書の草稿が、今日も残っています。

宗谷についた一行は海上は十二キロを船で渡って、カラフトの白主(しらぬし)へ上陸しました。

そこから二組にわかれて、東西両海岸を見てまわることになりました。

武四郎は東海岸の組になりました。

今はサハリンとよんで、ソ連領に入っていますが、この島はもともと日本人の方が早くはいりこんでいました。

イギリス、フランス、ロシアなどとあらそって探検隊をおくるようになったころ、間宮林蔵は、いまの間宮海峡を発見して、カラフトは、シベリア大陸からはなれた一つの島てあることを確かめました。

それは、武四郎が生まれるより久十年もまえのことでした。

けれども遠いため、政治の手が充分にのびずにいたのです。

幕府もいつまでもだまって見すごすわけにいかず、直接の統治下におくために、今度の調査旅行となったのでした。

実際の調査旅行となると、武四郎は身分こそぞうりとりの雲平(うんぺい)ですが、一行のなかでも、もっとも熱心な調査官となりました。

なにしろ、アイヌ語を覚えてかかろうとしているくらいですから、意気ごみがちがいます。

二ヵ月ちかくカラフトを歩いてまわり、七月の中ごろにようやく宗谷に戻りました。

そこから武四郎は一行とはなれて、一人でもうすこし東エゾを見てまわることにしました。

もうぞうりとりではありません。アイヌを一人やとって道案内につけ、宗谷から知床へむかったのです。

知床には去年、自分が来たしるしに、柱がたててあります。その地に、もう一度立ってみたいと思いました。

柱は、そのまま北海の風にさらされて立っていました。

柱の裏側に、あらためてその日の日付と、自分の生まれ故郷と名前をしるすと、武四郎はほっと、肩の荷が一つおりたような気分になりました。

根室海峡のむこうには、エトロフ、クナシリ、ハボマイ、シコタンなどの島々が見えます。

ちょうどさしのぼる朝日をうけて、海上にうかびあがって見えました。

武四郎は思わず一つの歌を高らかに歌いました。

| 玉ぼこの みちのく越えて 見まほしき えぞが千島の 雪のあけぼの |

これは水戸学で有名な藤田幽谷の子、藤田東湖のつくったものです。

藤田東湖もお父さんの名をけがさない立派な学者でした。

武四郎は自分より十二ほど年上の東湖を、かねてから尊敬の念でみつめていました。

学問的に尊王攘夷思想をつきつめていった東湖が、水戸で学の道にはげみながらも、外国船がしきりに近づいているえぞ地を心にかけているさまが、歌いこまれています。

武四郎は、この歌を朝日の中にうかぶ島々にむかって、歌いました。

こうして、東湖にかわって、自分がいまここに立っていることを知らせようとしたのでしょう。

八月の中ごろにはまた宗谷にもどり、今度は西えぞにまわって、石狩にでました。

石狩ではアイヌの舟で、千歳川をくだってみました。丸木舟です。屋形もなにもありません。

大きなフキの葉っぱを舟の胴なかにかぶせて、日よけや、雨よけにするのでした。

こうして千歳に出て、峠をこえて東海岸にくだり、江差に帰りついたのは九月の初めでした。

江差の斎藤の家に帰るとまもなく、一人のさむらいが訪ねてきました。

「頼(らい)三樹三郎(みきさぶろう)と申します。」

「おお、頼(らい)山陽(らいさんよう)どのの………。」

そうです。やはり水戸学の大だて者、頼山陽の三番めの子にあたります。

頼山陽はすでに文政十年(一八二七)、『日本外史』という歴史の書物をあらわして、ひろく世に知られていました。

けれども息子の三樹三郎は、文政八年(一八二五)生まれですから、武四郎よりも七つ若いことになります。

武四郎のように小柄で、ひきしまった体をしていました。

「この江差へは、いつおいでになりました。」

「まだ、ついたばかりのところです。とくに目的があってきたわけではありません。

こちらには、エゾ地にくわしいあなたがきておられると、土地できいたので、お訪ねしてみました。」

三樹三郎は自分の旅を、そんなふうにいいました。この出会いは実際に偶然のことでした。 |

アイヌの舟で千歳川を下る

|

弘化三年といえば、幕末の勤王運動丸相当はっきりした形のものになっていました。

三樹三郎は、すでに勤王の志士として、その名が知られていました。

それで、幕府が“要注意人物”として、目をつけていたのです。

その警戒のあみをくぐって、えぞ地までくるのは、大変なことでしたでしょう。

「よくこられました。私は奥地の旅から戻ったばかりです。」

武四郎は、三樹三郎を、暖かくむかえました。

二人の話はさっそく、えぞ地が今、どんなありさまなのか、ロシアがどんな手をうってきているか、といったようなくわしいことにまでたちいっていきました。

こうして、初めて会ったばかりというのに、この二人けを、まるでずっとまえからの知合いのように、親しみを感じる仲になってしまいました。

けれども、どうも武四郎のみるところ、三樹三郎は、すこし元気がありません。

それとなくたずねてみると、どうやらお金がとぼしいようです。

(遠い旅の空で、ふところがさびしいほど、つらいことはない。

なんとかしてあげたいが、私がありあまるほど持っているというわけではなし、どうしたものか………。)

武四郎はこまりはてて、斎藤作左衛門に相談してみました。

作左衛門は、しばらく考えていましたが、やがていいました。

「そうだ、いいことがある。

頼三樹三郎さんは学問で有名な頼家のご出身だから、定めし詩がよくおできになるでしょう。

それに武四郎さん。あなたは絵もうまいし、てんこくの技も身につけておられる。

一つ、書画会を開いてはどうですか。

松前のあたりには文学に親しむ人たちがたくさんいますから、きっと大勢あつまりますよ。

書画会によせられる賞金や、ご祝儀を三樹三郎さんにあげたらいいでしょう。」

武四郎も、手をうってこの案に賛成しました。

さっそくそのしたくにとりかかりました。

そして、十一月十四日、雲石楼というところで会を開くことにしました。

当日になると、作左衛門たちの宣伝もうまかったのでしょう。

たくさんの客があつまり、雲石楼の広い座敷は、人でいっぱいになりました。

そのころ江差は、千石場所といわれ、ニシンの漁場として、えぞでもっとも栄えた場所でした。 |

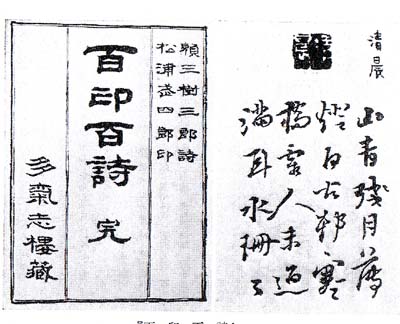

三樹三郎のために開いた百印百詩の会

|

それで、地元の大商人たちも、書画に親しむゆとりをもっていましたし、その栄えた土地をめざして、京都や江戸からも、たくさんの文人や、画家が渡ってきていました。

それらの人たちが、そろって雲石楼におしかけたのです。

このとき、三樹三郎と武四郎が演じた。「一日百印百詩の会」は、大変有名なものです。

それは朝八時から午後六時までかかって、会場の人からあたえられた題で三樹三郎が漢詩をつくり、武四郎がその題字をろう石にほりこんで印をつくる――これを百回もくりかえしたものです。

詩をつくるのと、印をけるのと、どちらが早くできるか、かけるわけです。

一つ一つできあがるごとに、勝つた負けたで、会場はわきたちました。

むずかしい字がでると、がぜん武四郎のほる手がてまどります。

なかには“しらみをひねりつぶす”といった意味の、おかしな題をだす客もあります。

そんなときは、三樹三郎のほうが、めんくらって、おそくなったりしました。

こうして、二人は、次々とだされる題に、夢中でとりくんでいきました。

そうして、とうとう百回めがおわったとき、武四郎のほうがすこしはやかったのでしたが、くたくたにつかれきった三樹三郎と武四郎は、思わずだきあってしまうのでした。

たくさんあつまったご祝儀や賞金は、全部三樹三郎にわたされました。

ただひとにあまえるだけでなく、自分の身につけた技で、困っている人を救ってあげられたわけです。

このとは、三樹三郎が漢詩を書いた色紙は、いまも何枚か、残っています。

けれども、武四郎のほった印はすべて散りぢりになってしまい、今はどこに残っているかわかりません。

でも、その色紙を見ると、詩も印もあわただしく即席につくったとは思えないほど、しっかりしたできばえになっています。

6 だまっていられるものか top

頼(らい)三樹三郎(みきさぶろう)と、“一日百印百詩”を行ってからあと、武四郎は弘化四年(一八四七)の五月まで江差にとどまりました。

それから江戸にもどり、またメモの整理にとりかかりました。

この仕事に、武四郎はあくる年。嘉永元年いっぱいをかけています。

あいだに、房総半島の旅にでかけたりもしましたが、探検の記録を整理するとなると、武四郎はまさに一刻もおしいかのような真剣さで、取組むのでした。

けれども、嘉永二年(一八四九)になると、もう武四郎はじっとしていられなくなりました。

その年の二月、三十三歳になった武四郎は、三度めのえぞ地探検にかかったのです。

今度の目的地は、エトロフ、クナシリです。

知床半島で海のかなたにながめたそれらの島に、どうしても渡ってみたかったのです。

二月十日に江戸をたって、四月七日に松前につくと、クナシリヘの船をさがしました。

今度は、クナシリ請負人の柏屋喜兵衛の持ち船にのせてもらえることになりました。

クナシリに渡ると、武四郎は足まめに歩きまわって、土地のアイヌだちからいろいろなはなしを聞きました。

もうこのころは武四郎のアイヌ語は、かなりうまくなっていて、日常の会話ぐらいは楽にやりとりできるようになっていたのです。

こうしていろいろ調べていくうちに、武四郎は、しだいに暗い気持ちにおそわれてきました。

それは、いままでもちょくちょく聞いてはいたのですが、場所請負人が大変あくどいやりかたで、アイヌたちを苦しめていることが、はっきりわかってきたからです。

まえに、カラフトの旅から帰ってきて、あくる年の五月まで江差にいたとき、武四郎はそれとなく、松前藩の内部のようすをさぐってみました。

場所請負人たちは藩の家老や重臣などと手をむすんで、うまくアイヌをだまして、大もうけをしているらしいということがわかりました。

それを武四郎は、江戸に帰ってから「秘めおくべし(かくしておくこと)」と題して記録しました。

けれどもこうして、クナシリという北の果ての地まできて、実際に場所請負人とアイヌたちとのやりとりを見ていると、それは思った以上にひどいものであることがよくわかるのでした。

クナシリ場所請負人柏屋は藤野喜兵衛といって、近江(滋賀県)の商人でした。

近江出身の商人は、江州者といって、とくに商売じょうずといわれていました。

この柏屋もその例で、松前藩の家老にとりいって、どんどん商売の手をひろげました。

柏屋の旗じるしは「又十」でした。

この旗じるしが、宗谷、利尻、礼文、北見枝幸、紋別、斜里、根室、クナシリなど、えぞ地の有利な場所を独り占めしていったのです。

その広さは、えぞ地の三分の一にもおよぶほどでした。

もうけることとなったら、どんなえらい人物にでも、手づるをつけてしまうのが柏屋でした。

のちに、安政六、七年のころは、時の大老井伊直弼にもねらいをつけ、幕府のご用商人となって、大もうけをしています。

それだけに、一方では弱い者にたいしては、情け容赦なくしぼりとることも平気でした。

えぞ地で柏凰のえじきとなったのは、もちろんアイヌたちです。

アイヌたちはすなおで、人がよいうえに、一般に学問がゆき渡っていませんでした。

内地からのりこんだ商人たちにとっては、もっともあつかいやすい相手だったわけです。

だましたり、おどしたりして、働かせるだけ働かせ、もうけはごっそりしぼりとるのも、朝めしまえでした。

請負人の考えかたがこれですから、その請負人の手足とたって働く者たちもアイヌを犬、猫のように見くだしていました。

さんざんいじめたり、いばりちらしたりして、わずかのほうびをあたえてごまかしていたのです。

「アイヌ勘定」という言葉がありました。

たちのわるい商人や役人たちが、アイヌから産物を買いあげるとき、数をごまかすやりかたをいったものです。

アイヌは川でとれたサケを持って場所の番屋へ持っていきます。

番人や下役人はそれを数えて、一ぴきいくらで買いあげるのですが、その数え方が問題です。

「それ、いいか、一つ。一つ。二つ。三つ。四つ。五つ。六つ。七つ。八つ。九つ。十。全部で十だ。いいな。」

アイヌは、目をパチクリしながら首をかしげます。

気の弱い者は、これでひきさがってしまいますが、なかには質問する者もいました。

「ニシパ(だんなさま)。それ、十でない。十と一つです。」

こんなことをいおうものなら、大変です。番人は、血相をかえてどなりつけます。

「ばかやろう、勘定も知らねえで、文句をつける気か。てめえは、そんなやつはひっこんでろ。

文句をいうやつは、金をはらってやらんぞ。さあ、そっちのクーチソコロ、持ってきたのを、ここへだしてみろ。」

もう一人のアイヌがおずおずと、サケをさしだします。 |

クナシリの請負人は悪徳商法でアイヌをいじめていた

|

「ようく見ていろ、いいか、一つ。一つ。二つ。二つ。三つ。四つ。五つ。六つ。七つ。八つ。九つ。十。ほら、十だろう、」

「ニシバ、それ、ちがう。十と二つだ。」

「わからねえやつたな。一つ、一つ、二つ、二つ。ほら、二つといったじゃねえか、わかったか。」

落語に「ときそば」というのがあります。屋台のそばやで、利口な客は、そばの代金を一文、二文と数える途中で“いま何どきだ”と聞いて、一文ネコババするのですが、それを見てまねをするばかな客が、時刻を知らずにやって、かえって損をするという話です。

アイヌたちは、みすみす目のまえで、一ぴは、二ひきと、サバをよまれて、ごまかされてしまうのです。

へんだなあと、指をおって数えなおし、首をかしげているあいだに、どんどん順番はつぎにまわされて、文句をいっても、とりあってくれません。へたをすると、

「てめえは、おれさまの勘定に、いいがかり、をつける気か!」

と、ぶんなぐられるのがオチでした。

でも、こんなのは、まだまだ罪のあさいほうです。

いってみれば、番人や下役人の、みみっちい小づかいかせぎでしかありません。武四郎が、

「これは、ゆるしておけない!」と、ふかいいきどおりを感じたのは、アイヌを使う人たちの考えかたそのものでした。

「アイヌだって、同じ人間なのだ。日本人は、アイヌが文字を知らないからと、ばかにする。

アイヌには、アイヌの立派な文化が伝えられているのだ。

それを知らずに、犬、猫のようにいじめつづけることは絶対に許せない。」

アイヌ語がはなせるようになって、アイヌだちといろいろ話をしてみるにつれて、武四郎はアイヌが立派な民族で、すぐれた文化をうけついできていることが、わかってきました。

そういうことを知らずにただばかにして、権力にまかせてのしかかるやりかたが、武四郎にはどうしても許せないのでした。

「よし、このようなアイヌの人たちをすくうためにも、自分はもっとえぞの奥地も調べあるき、正しいアイヌの姿を、本当のえぞ地の価値を無知な人たちに知らせよう。」

武四郎は、ますます決心をかためるのでした。

エトロフ、クナシリの旅をおえて江戸に戻った武四郎は、嘉永三年(一八五〇)から安政元年(一八五四)までの四年間。ひたすら探検記録のまとめにはげみました。

一回のえぞ探検ごとに、数十冊の記録にまとめるのです。

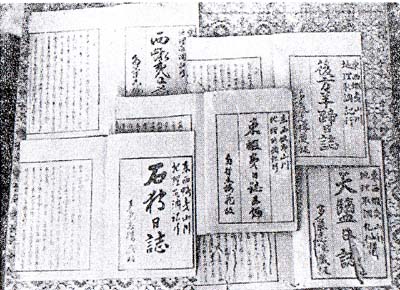

それらは『初航蝦夷日誌』『再航蝦夷日誌』『三航蝦夷日誌』などと名づけられて、今日も残っています。

行く先々で見たり聞いたりしたことを、くわしく文章にしるし、さし絵や、地図もたんねんに自分で書いてつけくわえてあります。

エゾの歴史を調べるのに、今日も役にたつ立派な書物となっています。

そのほかにももたくさんあらわしています。それらのなかに『蝦夷大概図』というのがあります。

これは、えぞ地の地図です。北海道の地図が世間に公表されたのは、こわが最初でした。

そのようなたくさんの著作のなかで、『蝦夷葉那志(ばなし)』というのをのぞいてみましょう。

これは、アイヌの伝説、風習、生活などをしるしたものです。中身は、十の話からなっています。

「起元」 (アイヌ民族のおこりについて)

「ウキクルミ・シャマイクルのこと」 (義経・弁慶について)

「ヤンカラブッテのこと」 (あいさつについて)

「サイモンのこと」 (まつりのとなえごとについて)

「イナヲのこと」 (神前にそなえるけずりかけについて)

「ヌシヤサンのこと」 (シカやクマの頭の骨への信仰について)

「イフミヌのこと」 (うらないについて)

「シフノサのこと」 (まじないについて)

「オムシャのこと」 (酒ふるまいについて)

「子供遊びのこと」

初めの「起元」について、およそをお話しましょう。

もともとアイヌ民族は文字というものをもっていません。これは世界の人類のなかでも、めずらしいことです。

文字がありませんから、アイヌの歴史や、伝説はすべて人の口からロヘ、語りつがれてきたものです。

長い年月のあいだに、それは節まわしのついた歌になりました。それが「ユーカラ」です。 |

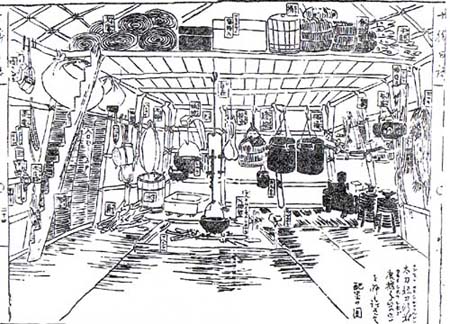

アイヌの生活

|

アイヌたちは、お酒が大好きです。酒もりをよくやりました。

そして、お酒をのんで興がのってくると、ユーカラを歌いました。

炉辺をたたいて、拍子をとりながら、夜どおし歌いつづけるのです。

こうして子から孫へと歌いつぎ、かたりついで、自分たちの文化をまもりそだててきたのです。

口から口ヘと伝えるのですから、年月がたつにつれて、間違って伝えられたり、覚えちがいをおこしたりもしたことでしょう。

だから、ユーカラで伝えたことは、そのままアイヌの歴史であるとはいいきれません。

けれども、歴史を知る大切な手がかりになります。また、ユーカラの底に流れるアイヌ民族の、こうありたい、こうなりたいという願いや誇り、悲しみなどは、聞く人の心をうつものがあるのです。

そのユーカラの一つによると、アイヌ民族のおこりは男女二柱の神が、空からくだってきたことに始ります。

えぞ地のあたりも、大昔は一面の青海原でした。

それが、いつのころからか、海の底から大地がつき出してきて、日ましに大きくなり、ついに山の形となりました。

そこへ島つくりの神さまが天からおりてこられました。

つづいて女の神さまが、五色の雲にのっておりてこられ、二柱の神さまは、力をあわせて島づくりにとりかかりました。

女の神さまが、黒い雲をちぎって海に投げ入れると、みるみるうちに、大きな岩ができあがりました。

男の神さまと二人で、ちぎっては投げ.ちぎっては投げするうちに、あたり一面ゴツゴツの岩だらけとなりました。

と、今度は神さまたちは、黄色の雲をちぎって投げ始めました。 |

好きなお酒を飲んでユーカラを歌うアイヌ

|

なにができたと思いますか?土です。岩と岩のあいだをうすめて、土地ができていきました。

「これでは、いかにもすさまじいながめだ。」

そうつぶやいて、今度は青い雲をちぎって、地面に投げちらしました。

みるみるうちに、草木がおいしげり、住みごこちのよさそうな土地ができあがっていきました。

「海には、海の幸を!」そうとなえて、白い雲を海に投げ入れました。

と、白い雲は海のなかでサッと散って、たくさんの魚や、えびに変わり、にぎやかにおよぎ初めました。

「宝物も、ほしかろう。」最後は赤い雲です。

これは、神さまがなにやらとなえごとをなさると、たちまち金・銀などの、目もまばゆいほどの宝物となりました。

そこへ、どこからともかく、一つがいのフクロウが飛んできて、神さまのまえで、なかむつまじく遊んでいましたが、やがて、フクロウも二柱の神さまも、空高く舞いあがってゆき、やがて見えなくなりました。

それで、アイヌは、フクロウを神の鳥とあがめて、大切にしています。

みなさんは、この話を読んで、日本の神話にある、イザナギノミコト、イザナミノミコトの話を思いだしませんか。

民族はちがっていても、その発想にはどこか似かよったところのあることが、おもしろいと思います。

「子供遊びのこと」には武四郎が見つけたアイヌの子供たちの遊びが、いくつか紹介されています。

春になって、暖かい季節がおとずれると、アイヌの子供たらは浜辺ヘ出て、にぎやかに遊びたわむれます。

アカミチウという遊びは輪さしとでもいいましょうか、直径二、三十センチの輪を砂浜に埋め、子供たちは、一メートル半ぐらいの竹ざおを持って、砂浜をついて歩きます。

一つでも多く輪をつきあてた子が勝ちです。

竹で、おけのタガのような大きな輪をつくり、なわをぐるぐるとまきつけたものを、空高く投げあげる遊びもあります。

「そうら、いくぞお!」

みんなは、手に手に竹ざおを持って待ちかまえています。

大きな輪が空から落ちてくると、あらそって手にした竹ざおでその輪を受けとめようとするのです。

弓矢で、輪を射ぬいて、あらそうこともあります。

また、大きな輪に、縦、横十文宇になわをはり、これを地面に転がします。

子供たちは左右に弓矢を持ってならんでいて、ころがってきた輪に、すばやく矢を射こむのです。

このような遊びのどれを見ても、それはアイヌの狩りや漁の技につながるものばかりです。

小さいときから、遊びをとおして、きびしく技をみがいているのでしょう。

なお、武四郎は、「えぞ」という言葉に「蝦夷」という字をなぜあてはめたのかをしるしています。

アイヌは、おたがいをよびあうのに、「カイノー!」といいます。

その時、えびのように背をまるめます。

その姿を見た日本人が「蝦(えび)のように背をまるめた夷(えびす=野蛮人)」ということで「蝦夷(えみし)」の文字をあてはめたのだそうです。

旅にあけくれて、伊勢の家へ帰ることも忘れてしまったような武四郎は、江戸では宿なしみたいなものです。

たくさんの書物をつくることにうちこんでいた四年間、武四郎は、たびたび居どころを変えました。

武四郎のひたむきな心に声援をおくる親切な人たちを、つぎからつぎへとたよって、間借り暮らしをつづけていたのです。

もうその頃は、武四郎の名は、かなりひろく世間に知れ渡っていました。

普通の人なら二の足をふむ遠いえぞ地へ、三回も渡っているのですから、よっぽどの変わり者だと思っていた人も多かったでしょう。

でも、心ある人々は幕府の役人でもないのに、自分で苦労して旅費を工面してはえぞ地探検にでかける。

その心ざしを貴いものと思うのでした。

しだいに、武四郎のもとを訪ねて、えぞ地のことについて、武四郎から意見をもとめる人もふえてきました。

そこで、だまっていられなくなったのが松前藩です。

松前藩では武四郎がやってきても、はじめはべつに気にしていませんでした。

「たかが伊勢の郷士のせがれのことだ。ちょっとぐらいそこらを見て歩いても、何ほどのこともさぐれまい。」

と、たかをくくっていたのです。ところがだんだん.そうもいっていられなくなったわけです。

世間での名声はひろがる。えぞ地の地図は出版してしまうといったありさまで、このままほうっておいたら、松前藩がどんなに大もうけしているか、あばきたてられてしまうと、恐れ始めました。

実際まだ公表はしていませんが.武四郎は松前藩のやりかたについて、相当きびしい批判をくわえた書物を書いていました。それは弘化四年、第二回のえぞ探検をすましたあと、半年ほど江差にとどまったことがありました。そのあいだに、松前藩の内情をさぐって、しるしておいたものです。

それが前にもお話した「秘めおくべし」で、その名のとおり、武四郎は世間に公表はしませんでした。

松前藩の心配が、とりこし苦労とばかりはいえません。

「郷士のぶんざいで、ですぎたまねをする。けしからんやつだ。斬ってしまえ。」

と、恐ろしいことをいいだす者も、松前藩のなかにありました。

武四郎が有名になるにつれて、敵もふえました。その一人は幕府につかえる学者の最高責任者、林大学頭です。

武四郎はある日、町を歩いていて、とおりがかりの古本屋で、『婆心録』という、めずらしい本をみつけました。

これは寛政時代の老中。松平定信の書いた書物です。

松平定信は名高し“寛政の改革”をおこなった人で、幕府の政治そのものについて、ふかい考えをもっていました。

いつの世でも、はげしい改革をおこなう人に、反対者はつきものです。

寛政の改革も、きびしすぎて、さまざまな反対意見もありました。

けれども土台がゆるんでガタガタになった幕府の政治は、この寛政の改革によって、一度はシャンと腰をたてたのです。

松平定信は老中の座をしりぞいてから、自分のおこなった改革政治も反省しながら、

「政治のこと、世の中のことは、こんなふうに考えていかなくてはならないのではないか。

老婆心のようで、わかりきったことかもしれないが、自分の気持ちを世の人に知ってもらいたい。」

と、そんな意味でつづった文章をおさめた書物――それが『婆心録(ぼしんろく)』でした。

「これはよい書物がみつかった。このままうずもれさせてしまっては、もったいない。

世の中の人に、ひろく読ませたいものだ。」

武四郎は、こう思いました。思うと、すぐ行動にうつすのが、武四郎のつねです。

自分のお金で出版し、親しい人たちにくばりました。

これは、林大学頭をおこらせてしまったのです。

「定信公の書かれたものを、身分のひくい者がかってに出版するとはでしゃばりもはなはだしいしというわけです。

考えてみれば、おかしな話です。

それほど、定信公のことをうやまうならば、幕府の仕事としてするべきはずのものです。

それをおこたっていて、身分のひくい者がしたからといって、カーツと頭にきたというのですから、かえって林大学頭がボロをだしたかっこうです。

身分格式のある人たちに、ありがちな間違いともいえましょう。

そこへいくと、武四郎は気がらくでした。どこの藩につかえているわけでもありません。

水戸藩の同志からは旅費を工面してもらったり、いろいろ助けてもらっていました。

けれどもそれは、エゾ地にたいして関心をもっている水戸藩が、そのことについてくわしい学者に、もっとよい仕事をしてもらうために、援助の手をさしのべているだけで、藩士としてかかえているわけではありません。

だから武四郎は、思ったことを行動に移すにしても、誰かえらい人にお伺いをたててからというような、気兼ねはしなくていいのです。

その気楽さから、つい簡単に行動をおこしてしまう。

そのために思わぬ方向から、わざわいをまねいたことも、たびたびありました。

「このままでは、あなたの身の安全が心もとない。何とかして、まもってあげたい。」

と、武四郎のことを心配してくれる人もありました。けれども、武四郎は平気でした。

「反対する者があるからといって、自分の足で調べてまわったことを、こっそりかくしているわけにはいかない。」

と、せっせと著作の筆をすすめるのでした。

こうして三回めのえぞ探検の記録『三航蝦夷日誌』の原稿もできあがると、嘉永五年(一八五二)の正月、武四郎は、ひさしぶりに伊勢へ帰りました。

えぞ地を心ざしてふるさとをはなれてから、八年ぶりでした。

荷物のなかには、できあがったばかりの『三航蝦夷日誌』の原稿が大切におさめられていました。

伊勢につくと、まっさきに皇太神宮へおまいりして、日誌のできあがったことを奉告し、それから先祖の墓にもおまいりしました。

「さあ、今度は、なつかしい平松楽斎先生にお会いしよう、」

武四郎は、いそいそと津の平松塾をおとずれました。

ところが先生は、つい六日まえになくなられたとのこと、おりから、初七日の法事が行われている最中でした。

「ああ、先生………。」

武四郎は、言葉もなく、まあたらしい墓のまえにぬかづきました。

そして、声をあげて泣きくずれてしまうのでした。

旅にあけくれる者にとって、ふるさとはなにものにもかえがたい、暖かい思い出の土地です。

けれども伊勢の人たちにしてみれば、武四郎がなぜそんなに、遠いえぞ地に夢中になっているのか、理解できないことでした。

「庄屋の息子の道楽だろう、」

こんなささやきも聞かれました。

そのような雰囲気のなかで、平松楽斎先生だけは、武四郎の考えていることを、よく理解していてくれました。

だから、わざわざできあかった記録に目をとおしてもらいたくて、津まで戻ってきたのです。

「いくらくやんでもはじまらない。これからは、よりいっそう立派な仕事を残すよう、せいいっぱいつとめよう。」

武四郎は先生の墓のまえで、あらためて誓うのでした。

7 黒船がきた! top

年はあけて嘉永六年(一八五三)となりました。

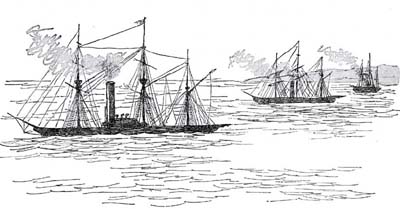

嘉永六年といえば、アメリカのペリーが、四隻の軍艦をひきつれて、浦賀にやってきた年です。

日本国じゅうが天地をくつがえすような大騒動に見まわれました。このとき武四郎は、どうしていたのでしょう。

ひさしぶりにふるさとの土をふんで、嘉永五年の夏、武四郎は江戸に戻りました。

そして、嘉永六年の六月四日、武四郎は用があって日本橋のあたりにでかけました。

ふと見ると、河岸に見なれない舟が五、六艘つながれていて、何となくあたりがざわめいています。

「何かあったのですか、あの舟はなんでしょう。」と、そばにいた人に訪ねました。 |

明治維新の始まり、黒船がやってきた!

|

「浦賀からきた早船だそうです。」

「早船? 何かできごとがあったのですか?」

「さよう、きのう、黒船が浦賀にやってきたということです。」

黒船といったのは、船体か黒くぬられていたためについたよび名です。

その頃日本で船といえば、手でこぐか、帆に風をうけて走る船しがありませんでした。

それなのに、浦賀にやってきたアメリカの船は、船体が大きく、帆もつけていますが、走るときはもくもくと煙をふきあげます。蒸気船だったのです。

えたいの知れない大きな船によせる恐ろしさも、黒船の“黒”という言葉にこめられていたのかもしれません。

早船の知らせは、いちはやく江戸の市中にもひろまりました。

けれども、それは人々の口から口へのうわさばなしにすぎず、くわしいことはさっぱりわかりません。

(もっとよく知りたいのだが――。)と、落着かない気持ちでいるところへ、かねてからつきあっていた宇和島藩のさむらいから、武四郎によびだしがかかりました。いってみると、

「大変なことになりました。宇和島藩ではこのさい、品川、御殿山をまもるようにと、幕府から命ぜられました。

ところが折悪くく、殿さま伊達宗城(だてむねなり)公は国おもてへお帰りになっておられまして、江戸の藩邸の人数だけではたりません。申しわげないが、あなたも、手伝ってくださらぬか。」ということです。

武四郎は、二つ返事で承知しました。

宇和島藩邸からの帰り道、武四郎は、神田に店をもつ友だちの質屋を訪ねました。

「革ばかまを貸してくだされ。」

そのつぎは古道具屋ののれんをくぐりましにた.

「陣笠ひとはり売ってくれ.紋はなんでもかまわぬ。」

こうして家に帰ると、メリヤスをカキのしぶでそめて、胴まきのようにこしらえました。身につけてみると、大変軽くて、動きやすい戦じたくとなりました。

「これでよし。いつ宇和島藩から出発の声がかかっても、大丈夫だぞ。」

この身なりで、大砲をそなえた軍艦と戦おうというのですか、いまから考えればマンガみたいなものです。

でも、その頃の日本のさむらいの、おおかたはこのていどの考えでした。その証拠には江戸市中の武具をあきなう店に、一度にどっとお客がおしよせました。

そしてあらそってよろい、刀、やりなどを買いあさり、武具の値段が、いっぺんにはねあがったといいます。

こんな騒ぎをよそに、黒船は立ち去ったという知らせは、また江戸市中にながれました。

(なんだ。から騒ぎでおわってしまったか。)

何となく、拍子ぬけしたような思いでいました。

そんなある日、武四郎のところへ、若いさむらいが訪ねてまいりました。

「てまえは、長州藩の吉田寅次郎と申す者です。」

長州藩(山口県)といえば、水戸藩とならんで、勤三思想の強いところです。

古田寅次郎というよりも、吉田松陰と号でよんだほうがみなさんにはわかりやすいでしょう。

その松陰は、長州藩にあって、勤王の志士としてさかんに活躍していました。

武四郎も、名前は聞いていました。

目のまえにいる松陰は顔色の青じろい、神経質そうな青年でした。 歳は、武四郎より十二下の二十四歳。二人が会うのは、これが初めてでした。 |

吉田松陰が武四郎を訪ねてきた。その後、松陰は黒船に乗り込んで

オメリカ行きを願ったが、ペリーに追い返され、幕府につかまった。

|

けれども、松陰のほうでも、武四郎のはたらきをよく知っていました。

「松浦武四郎どのは、水戸藩の方々ともした親しくおられ、われら勤王派の考えておりますところも、ご理解いただいておることとぞんじます。

黒船がもらわれて、日本国一大事のとき。

国のまもりをどうしたらよいか、ぜひあなたとお話がしたくて、まいったしだいです。

そのことについてはあなたの右にでる人はないと、うけたまわっております。

その体験をもとにして、どうぞご意見をお聞かせください。」

言葉ていねいに松陰にたのまれるまでもありません。

武四郎も、それはのぞむところでした。

二人は、さっそく、昔からの友だちのように、心をうちわって、熱心に話あうのでした。

松陰がきてからというもの、武四郎のもとへは、次々と長州の志士たちが訪ねてきました。

水戸藩士とのつきあいも、ひんぱんになりました。

武四郎の毎日、なにやら勤王の志士めいた、いそがしいものとなりました。

その頃日本国内は上を下への大騒ぎになっていました。

国の政治が安定して、みんなが多少の不満はあっても、何とかあすに希望をもてる暮らしであれば、国民の意見が極端に散りちりばらばらになってあらそうということはありません。

けれども、政治をとりしまる側に、大きな迷いがあって、やることがチグハグになってくると、国民一人一人が、不安でいたたまれなくなります。

そして、めいめいが自分の知識でわかる範囲のことを主張し始めこんがらかってくるものです。

この時代は、まさにそれでした。

幕府は寛永十六年(一六三九)にキリスト教を禁じ、オランダと中国をのぞく、すべての外国が日本に近づくことを禁止してしまいました。

それ以来二百年以上。ずっと鎖国政策をまもってきたのです。

けれども、そのあいだにヨーロッパでは産業革命がすすみ、航海術もどんどん発達しました。

こうなると、早く安くできる品物を売りさばく、取引さきをもとめて、アメリカを初めヨーロッパの国々が、アジアをめざして、次々と船をさしむけてきました。

ロシアも遅れをとるまいと、貿易と、領上への野心もふくめて、日本のまわりをうろうろするようになりました。

幕府は、いたたまれなくなって、文政八年(一八二五)に、日本に近よる外国船は、すべて打ち払えという命令を全国にだしました。

でも打ち払うといっても、何で打ち払うのでしょう。

相手は、海にうかぶ大きな船です。大砲も発達しています。

ところが、日本は小さな島の要所要所に、旧式の大砲をすえて、あとは昔ながらの一騎打ちしか知らないさむらいが、外国人が上陸してきたら斬ってやるぞと待ちかまえているといったしまつです。

時代にめざめたわずかの人たちは、何とかして外国の発達した文明を知ろうと、ただ一つ開かれた外国への窓オランダの書物をと対して、必死に勉強していました。

けれども残念なことに、オランダさえも遅れていたのです。

たしかに、幕府が鎖国を初めたころまではオランダ、ポルトガル、スペインなどは、ヨーロッパで大変な勢力をもっていました。

でもそののち、外国の勢力地図は大きくぬりかえられ、いまではイギリス、アメリカ、フランスなどが、文明のトップをきってあゆんでいるありさまです。

幕府のだした打ち払い令などは、それら文明のすすんだ国にとっては少しも恐いことはありません。

日本の近海には、年をおって外国船のくる回数がふえました。そして嘉永六年の黒船騒ぎとなりました。

アメリカは、ペリーを使節としておくりつけ、強い態度で幕府に開国をせまりました。

鎖国をやめて、アメリカと貿易しろというのです。

嫌なら大砲をぶちこんで、せめほろぼすぞといわんばかりのいきおいでした。

こらえきれなくなった幕府は二百年以上もちこたえてきた鎖国政策をすてて、安政元年(一八五四)、ついにアメリカと和親条約を結びました。

大雨のとき堤防にたった一つでも弱いところがあって、水がもれだすと、あっというまに大きくくずれ去り、大洪水をおこしてしまうでしょう。

これと同じように、アメリカと和親条約を結んだために、あとは外国の押せおせムードを支えることができなくなりました。

同じ年にイギリス、ロシアと、あいついで和親条約を結び、あけて安政二年には、フランスにも窓を開いてしまいました。

さあ、天下はおさまりません。やることなすこと、あぶなっかしくて、見ていられないというわけです。

明治維新の時代についてかたるとなると、すぐでてくるのが“尊王”とか、“攘夷”とかいう言葉です。これまで松浦武四郎についても、たびたび“勤王”という言葉をつかいました。勤王と、尊王は、同じ意味です。

徳川幕府が天下をとったとき、国をおさめるのに、権力の中心が二つあってはまずいので、政治の実際のことは幕府がやりますから、天皇はもっぱら文芸学間にはげまれて、国の文化を高めてくださいと、政治権力をいわば取上げてしまいました。

そういうやりかたは、やはり間違っていると主張したのが水戸学といえましょう。

そして、水戸学にそまった人たちが、もっと天皇をとうとぶべきだという考えから、幕府の政治にたいして批判をもつ――それが尊王派といわれる人々です。

また、一つの島国にとじこもって、ながく暮らしたため、すっかり外国人ぎらいになった人たちがたくさんいました。

はだの色、目の色がちがう外国人にたいする、おそれもありました。

そのおそれが、けがらわしいという思いに変わり、そんなけがらわしい人種に、日本の国土をふみあらされてたまるものかという考えになる。

こうして、攘夷思想もかたまってきました。

一方では、そんなことをいったって、日本では船といえば人間の力、風の力で走る船しかない。

ところが外国では、石炭をたいで湯をわかし、その蒸気の力で走る船、かできている。

そのほか.医学も発達しているし、ガラスや、毛織物など、日常の生活に便利なものが、どしどし作りだされている。

日本は、鎖国でねむっている間に、すっかり世界の文明にたち遅れてしまった。

一日もはやく外国と国交を開いて、この遅れを取戻さなければならないと考え、しきりに世間の人だちの目をさまさせようと努力する人たち――開国派が生まれました。

また、“そんなに幕府ばかりをせめないでくれ。幕府も、一生懸命なのだ。

何とかして、幕府の権威をもう一度建直して、外国にあなどられない、強い国にしようではないか。”

といった幕府を守りとおそうとする考え――佐幕派も、もちろん強力でした。

これらが入りみだれて、それぞれが意気にもえて同志をつのってはもみあっていたのです。

そのうえ、やっかいなことに、人の考えというものは、十人十色、みなちがうものです。

コチコチの尊王家や攘夷一点ばりの人がいるかと思うと、尊王・攘夷の両方の立場に立つ人、佐幕・攘夷をとなえる人、佐幕・開国をとなえる人といったように、複雑になる一方でした。

考えのちがうやつは邪魔だから斬ってしまえとか、権力をかりて牢にぶちこんでしまえとか、打ちつ打たれつでもみあいました。

そのあげく、もう、とにかく幕府を倒してしまうほか、この混乱をきり開く道はないと考える人たちがふえてきました。

この人たちが手を結びあって、なりたったのが明治維新ということになります。

話を、武四郎にもどしましょう。

苦心して仕上た『三航蝦夷日誌』三十五冊を、武四郎は水戸の徳川斉昭(なりあき)公に献上しました。

自分に目をかけてくれる殿さまに、探検の結果を報告したわけです。黒船騒ぎでわきたつ嘉永六年八月のことです。

その頃徳川斉昭は、幕政参与という資格で、幕府でうちだす政策に、強い発言権をもっていました。

もともと斉昭公は、思うことをズケズケと口にだす殿さまで、幕府でもことあるごとに、今度は何をいわれるかと、気にしていなければならない相手でした。

水戸学の親玉ですか、幕府にとっては、煙たい存在です。

けれども、黒船をおそれて、度を失っている幕府にとっては、斉昭公のように、決断力にすぐれた人の意見を聞かなければ、どうしていいかわからないありさまでもありました。

斉昭公の幕政参与で、よろこんだのは、藤田東湖(とうこ)を初めとする水戸藩の尊王攘夷を主張する人たちでした。

「幕府も、この六月に将軍家慶公がなくなり、あとつぎの家定公を、朝廷にみとめてもらわなくてはならない。

このさいあわせて、朝廷から攘夷をもっと強力にすすめろというご命令をいただくように、運動しようじゃないか。」

という意見がでてきました。

幕府は政治の実権はにぎっていますが、形式としては朝廷の命令で、すべてことを運ばねばなりません。

将軍をきめるにも“だれそれを征夷大将軍に任ずる”というご命令をいただいて、正式にきまるわけです。

その“征夷大将軍”という言葉が問題です。

昔、坂上田村麻呂がこれに任じられたときの“夷”は、東国に勢力をはる“えびす”、大和朝廷にしたがわない人々ということで、やはりひろい意味で日本人でした。

けれども、いまとなっては、日本は一つにまとまっています。

そのような時代に任じられる“征夷(せいい)”つまりえびすを征服するための大将軍といえば、そのえびすは、外国のこともふくめて考えていい、というのが、一応は筋がとおっています。

つまり東湖たちの考えは、

「朝廷から徳川家定を第十三代将軍に任命していただくときに、征夷大将軍なのだから、日本の国上を外国人にけがされないよう、努力しなさいと、あわせて命令していただこう。

そうすれば、攘夷は勅命、天皇のご命令ということで、だれはばかることかく実行できる。」

ということになります。

この勅命をいただくために、京都へいって、公家たちに働きかける仕事が、武四郎にふりあてられました。

武四郎は恩義のある水戸藩の人たちの役にたてばと、この役を引受け、嘉永六年の十一月に、この仕事も何とか責任をはたしています。

このあと、おかしなうわさか流れました。

武四郎が朝廷から院宣(いんぜん)と、錦の御旗をたまわったが、幕府にみつかりとらわれたというのです。

なになに院とよばれる太上(だじょう)天皇 * もおられず、錦の御旗なども、まだその頃は朝廷でも持っていません。

* 太上天皇 これは天皇がまだ幼い時などに代務を行う元天皇で、この時の孝明天皇は立派に勤めをはたせる成人で、太上天皇は不要だった。しかし維新の騒乱の中で、孝明天皇が突然36歳で崩御したので、明治天皇が15歳で即位した。

この時の経緯は『歴代天皇紀』肥後和男編に記載されている。

考えてみればこっけいなうわさでした。

けれども、朝廷がどの派につくかと、みんなが神経をピリピリさせていた時代の世相がしのばれます。

いまとなってみれば、武四郎のとった行動は時代の流れにさからうことともいえましょう。

このような朝廷をかつぎだす運動が、これからさき佐幕派、倒幕派、両方でおこったため、政治はますます混乱したのでした。

けれども、ロシアにおびやかされているえぞ地を、何とかまもりたい。

あわせて松前藩の無理なやりかたから、アイヌをまもってやりたいと思う、そればかりでえぞに首をつっこんでいる武四郎です。

それ以上に時のいきおいにめざめろと要求されても、無理だったことでしょう。

その点、吉田松陰となると、すこしようすがちがってきます。

はじめは尊王攘夷の考えでした。

けれども、日本とはくらべものにならないアメリカ軍艦の堂々とした姿を見ると、

「これはもっと外国のことをよく知らなければならない。」という考えにかわります。

外国のことをよく調べてから、日本はその外国にたいしてどういう態度をとったらよいか考えなくてはならないと思ったのです。

そして松陰は行動をおこしました。ベリーの軍艦にひそかにのせてもらって、アメリカへいこうとしたのです。

ペリーからはことわられました。松陰は幕府にとらわれてしまいました。

長州の萩で座敷牢に入れられた松陰は、やがて弟子をあつめて、松下村塾をひらきます。

そして、幕府のやりかたが、ことごとに後手にまわって、外国のいいなりに追いつめられていくと、あせりはじめました。

松陰は、幕府をたおす運動にふみきっていくのです。

ついには、井伊大老ににらまれて、安政六年(一八五三)、世にいう、安政の大獄“で死刑にされてしまいました。

すこしさきのことまでお話してしまいましたが、松陰はアメリカに渡りそこねて幕府にとらわれたその当時、武四郎にとっては、まだ幕府は必要なものでした。

尊王の思想はもっていても、幕府を倒そうとまでは思っていません。

それよりも、つぎの章でお話するように、えぞをもっと調べるためにも、幕府の権力を利用したいというところでした。

8 八方ふさがり top

「あわただしい一年だったな。」

武四郎は、江戸のわびずまいで、嘉永六年の暮れをむかえています。

えぞのことについては武四郎の右にでる人はないとまでいわれるようになっても、武四郎の暮らしは大変質素でした。

長屋の六畳一間を借りているだけです。

へやの中には、机が一つ、身のまわりの品や、大事な資料を入れた行李(こうり)が一つ、朝夕の食事は、たった一つの土鍋で、自分で煮たきするというありさまです。

三十七歳になっても、“ねぐら定めぬ渡り鳥”みたいに、旅に夢中になっていた武四郎はまだ独身です。

そのさむざむとしたへやへ、毎日のように、ひとが訪ねてきます。

それぞれ武四郎の、旅からえたゆたかな知識にあずかろうと、やってくるのです。

あけて年号は安政となりました。その正月、武四郎は、知合いの学者のところへ、年始のあいさつにいきました。

その学者が親切に教えてくれるところによると、近ごろ、松前藩ではしきりに武四郎の命をつけねらっているというのです。

その頃幕府ではさかんに南下してくるロシアの対策にくるしんでいました。

そして安政元年にはいると、どうしても、ロシアとの領土のさかいをはっきり定めなければならない事情に追いこまれてきました。 |

老後の武四郎の写真

|

幕府では、次々と役人を命じて、国境をどのように定めたらよいか、調べさせました。

けれども、誰もえぞや、カラフトについては、ほとんど知識がありません。

そこで、武四郎に応援をもとめてくることになります。

松前藩では武四郎のように、えぞ地にくわしい人間に、幕府の役人になられては、大変です。

一人“うまいしる”をすっているわけにいかなくなるからです。

そのようなことから、武四郎の命をねらっているなどという、ぶっそうなうわさも生まれたのでしょう。

殺さないまでも、何とかして武四郎を、幕府側にかかえこまれないように、さまざまな悪口を幕府の上のほうの人たちにふきこんで、邪魔だてをしました。

武四郎のまわりの人たちは心配して、安全なところへかくまおうともしました。

けれども武四郎は、べつに気にしていません。

「私は、なにもわるいことはしていない。見たとおりを、記録にとどめているだげだ。」

というところでしょう。

でも、この年も暮れちかくになったころ、一度、本当に“殺されるかな”と思ったことがありました。

家のまわりを、見なれないさむらいが、うろうろしているようたのです。

「ここにいてはあぶない………。」

さっそく身のまわりのわずかな荷物をまとめると、武四郎はさっさと引越してしまいました。

なにしろ武四郎は、刀も槍も全くけいこしたことがありません。

身をまもる武術ができないのですから、あぶないとなったら、逃げるよりほかに手がないのです。

これまで、刀をぬいたことといったら、函館の近くの峠で、いきなりクマとばったり出会ったときだけでした。

刺客のかげにおびえて武四郎が引越したさきは、何と馬小屋でした。

土間に四本の柱が立っているだけ、そのあいだに三枚の畳をしきたいのですが、そのままでは狭くてしけません。

畳の端を十五、六センチずつ切りおとして、やっと押し込むしまつです。

家財道具は、机と本箱、火鉢、土鍋、土瓶が一つずつ。茶わんと箸は、机のひきだしの中へしまえば、おしまい――といった、簡単な暮らしでした。

入口のところには、むしろが下げてあります。

どう見ても、乞食小屋といったところで、これでは刺客も、気がつくはずもありませんでした。

ある日、藤田東湖は、この馬小屋に武四郎を訪ねてきました。

むしろをはね上げて、馬小屋の中を見て東湖は、武四郎のやりかたがあまりにも極端なので、

「あっはっはっは………。」と、笑いころげてしまいました。そして、

「あとになったら、大笑いのタネになるだろう。」

といった意味の言葉を紙に書いて、武四郎にわたしました。

どんなにでもして、とにかく身の安全をはかっていてほしいという、東湖の暖かい友情です。

武四郎も、東湖の気持ちがわかっていさすから、この紙を馬小屋の壁にはって、朝夕ながめておりました。 |

松前藩の刺客に狙われるようになった武四郎は、

馬小屋を住いとした。そこを訪れる水戸の学者、藤田東湖。

|

すると、それからいく日かして、また一人の友達が訪ねてきました。

東湖の書いたものを見つけると、その男は、

「これではまだたらぬ。」といって筆をとると、「馬小屋の中での」という言葉を書きそえてしまいました。

今はひどいところにいるけれども、何とか頑張ってくれという気持ちなのです。

武四郎は、友だちの気持ちをありがたいと思いました。

何しろ、八方ふさがりのような毎日だったのです。

安效元年の初めには幕府から、さかんに声がかかりました。

けれども、ことごとく松前藩に邪魔されています。

松前藩のような現地の藩に邪魔をされたのでは武四郎としては、これ以上えぞ地へいくためにはどうしても幕府の“お雇い”というような形にしてもらわないかぎり、えぞへいっても、何にも仕事ができないことでしょう。

カラフトの境界線について、自分はどう考えるかというような意見書も幕府に出しました。

えぞ地の地図もつくってさし出しました。

また十月には、ロシアの船が伊豆の下田にきたので、幕府の役人の付人に加えてもらって、一緒に見にいきました。

その時の日記に、武四郎は、初めて見たロシア人の印象を、つぎのようにしるしています。

「一般にロシア人は、アメリカ人よりも背が高く、ふとっている。

人種としては五、六種あり、それぞれ服装がすこしずつちがう。

士官は、みな組糸のようなものをえりにまいている。大体の感じは、アメリカ人よりもすこしおろかのように見える。

すこし勇気もたりないようだ。でも、大変親しみやすい感じがする。

衣服は、アメリカ人よりそまつでラシャ(羊毛の服)を着ている者など、少ない。

アメリカ人は上陸して民家にもどんどん入っていっても、ロシア人はけっして入らない。

日本人のいうことは、アメリカ人よりも、よく守る。

アメリカ人はすぐ殺気だつが、ロシア人には、そんなようすはない。

いかにも、戦争をこのまないように見える。日本語の単語を知っている者も何人かいる。」

武四郎にしてみればえぞやカラフトで、きっとロシア人と交渉するようなことになる――その日のために、一生懸命ロシア人について観察をしておこうといった気持ちだったことでしょう。

このような努力も、安政元年のうちは、すべて実をむすばずにおわりました。

目のまえがひらけてきたのは、安政二年(一八五五)の春になってからです。

五月の初め、知合いの向山源太夫から、すぐ会いたいという使いがきました。

源太夫は、その頃はたいした役職にもつけないでいましたが、勉強熱心な人で、いつも外国関係の情報に心をくばっていました。

それで、えぞに夢中になっている武四郎にも、まえから目をかけてくれていました。

武四郎が訪ねると、源太夫はいいました。

「私は今度、函館奉行支配勤方(しはいつとめかた)という役をおおせっかることになった。」

「それはおめでとうございます。長い間ごしんぼうなさいましたかいがありました。」

「私のことを祝ってくれるよりも、そなたがひさしく願っていたこと、ようやくみのるであろう。」

「えっ! ………とおっしゃいますと………。」

「そなたを幕府のお雇いにするよう、私からもお上にお願いする。」

「はっ、かたじけなき幸せにぞんじます。」

武四郎はそれ以上、とっさのまに、お礼の言葉もうかばないほどでした。

源太夫の屋敷を出た武四郎は、本当に、足も地につかないようなうれしさでした。

もう、松前藩の邪魔をおそれることもなくなるでしょう。

「思う存分えぞ地を歩ける。

そして、アイヌのために、希望のもてる政治になるよう、意見を申したてることができる。」

武四郎は、明るい気持ちで、馬小屋のむしろをはねあげました。

そして、心のそこから、

「あっはっはっは………。」と、大笑いをするのでした。

9 カラフトの夏 top

「あけましておめでとうございます。」

安政三年(一八五六)の正月、武四郎は、堀織部正(ほりおりべのかみ)の屋敷へ、新年のあいさつにいきました。

主人の堀織部正はすでに函館奉行となって、えぞ地へおもむいてします。

武四郎の出発も、あと一ヵ月にひかえていました。

「今年は生きかえったような心持ちだ。」と、武四郎は、その日の日記にしるしています。

いよいよ二月の初め、えぞ地へ出発ということになりました。

今度は、にぎやかな旅立ちとなりました。水戸の徳川斉昭公を初め、ふるさと津の殿さま藤堂公や、そのほか方々から、せんべつももらいました。

千住の大橋までの見送り人八十五、六を数えるほどです。

これまでの、何のうしろだてもなく、自分一人の意志でえぞ地にむかった旅とくらべて、武四郎はうれしいような、ほろにがいような気分を味わうのでした。

三月の六日、武四郎は六年ぶりで、四度めのえぞ地に立ちました。

今度幕府の役人が大ぜいえぞ地にふみこんだのは、今まで松前藩にまかせていたえぞ地を幕府が直接管理することになったため、松前藩から領地の受渡しをするのが主なねらいでした。

国のまもりのひとつとして『北方の地域を幕府が大切なものに思うようになったからです。

そうなると、もっと交通が便利にならないと、いろいろな政治上の用事が手間どって大変です。

そこで武四郎は、西海岸に新しく道をきりひらくことを提案しました。

この提案はすぐうけいれられ、武四郎は西海岸に、どのように新道をきりひらくか、調べてまわることになりました。

これから武四郎の歩いたあとを、日記をもとにたどってみましょう。 |

えぞ探検、四・五・六回目(1856〜58年)のあと。

|

三月二十九日

宿の庄吉が車じかけの船を工夫してくれた。

ふみ板を踏むと、車が水車のように回って船がすすむ。

庄吉たちは、“ふみ蒸気”といっていた。

これにのって、内澗町(うちままち)から当別(とうべつ)までゆく。

向山源太夫どのを、ここで待つことになる。

四月一日

いよいよ源太夫どの一行とともに出発。木古内村までくると、松前藩から役人が出迎えにきていた。

知内峠はまだ雪がふかい。

四月十二日

源太夫どの一行は汽船で海上を北にさかのぼり、私は案内人を一人つれて、陸路をゆくことになる。

いよいよ道はけわしくなる。

ホクシ、ホロホグシの断崖をこえてほっとしていたら、一人の僧にあった。

備前岡山の人で、たった一人で新道をきりひらこうと、ここにこもっているという。

小さなお堂か見えていた。

四月二十二日

寿都(すつつ)にさしかかると、アイヌが六人、道ばたにすわって、私を待っていたらしい。

いきなり口々にうったえはじめた。

「ニシバ、おねがいでございます。」

「シマコマキには八十年前には、家も五十軒からあり、人間も二百人も住んでおりました。

それが今では、人間は三十九人にへってしまったのです。」

「そのうち、男は二十六人、女はわずか十三人で、しかも子供を産めるような年頃の者は、六人しかおりません。」

「こんなにへってしまったのは、請負人のせいなんてございます。請負人たちは、私たちを情け容赦もなくこきつかい、働きざかりの者が、次々と死んでしまいました。

のこった年寄りや、子供ばかりでは冬のたきぎをとることも、充分にはできません。

冬じゅうこごえて暮らせば、春になるまでにはたいていが病にかかって死んでしまうでしょう。」

「せめてもう三人ほど、よそから元気な女子をこの村に入れて、一人者にめあわせ、子供を産ませて、私たちを根だやしにしないようにおとりはからいください。」

「いままでなんどもこのことを、支配人さんや、通訳のかたたちにうったえましたけれども、ききいれてはいただけませんでした。」

「そうです。

あなたさまのように、私たちアイヌの言葉もよくわかるかたがこられるのを、私たちは首を長くしてお待ち申しておりました。

どうぞ私たちの苦しみをお聞きとりください。」

六人のなかでも、かしららしい、立派な体格の、長いひげをはやした男が、ひとひざ前にのりだして、さらにつづけた。

「このぶんではもう十年もたてば、アイヌは根だやしになることでしょう。

どうぞおすくいください。もし、このことをだれがニシパに知らせたかと、あとになってニシパが問われるようなことがあったら、脇乙名(わきおとな)のリクニンリキがうったえたとお答えください。

あまりむごくこきつかわないこと、体の丈夫な女子をこれ以上うばわないこと、この二つのお願いをかなえていただけるのなら、この私の身は、どうなってもかまいませぬ。

場所じゅうの者の命にはかえられないのです。」

何とむごいことだろう。私はだまって見すごすわげにはいかない。きっと奉行にとりついでやろう、

このようなアイヌのうったえは、これから武四郎のゆく先々で、目の前にあらわれました。

江差で「秘めおくべし」にしるした松前藩の悪事にもおとらず、下役人や請負人はもっとひどいしうちを、アイヌにむかって行いつづけていたのです。

一日もはやく、こんなやりかたは、あらためなければならないと、武四郎は思うのでした。

五月六日

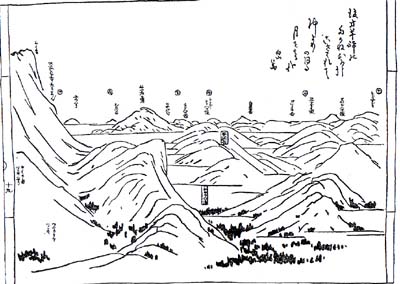

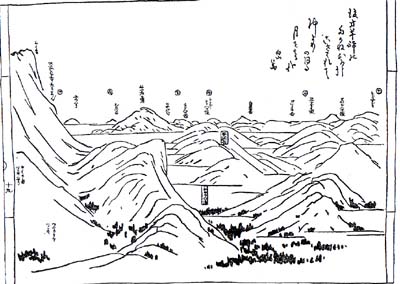

クマザサのやぶをこえていくと、札幌というところに出る。見渡すかぎりの大平原だ。

このあたりに、えぞ地の都をたてたらよいと思う。

石狩を大阪とし、対雁(ついしかり)を伏見とみなし、川筋を十二キロほどくだったここに都をさだめ、銭函や小樽を、尼が崎や西宮とすれば、やがては兵庫、神戸にも負けないようになるだろう。

ここから虻田(あぶた)、有珠(うす)に道をひらくことができれば、どれほど便利になることだろう。

武四郎のこの考えは、のちに開拓判官の島義勇(しまよしたけ)に取上げられ、今日の札幌の基礎をきずくことになりました。

五月十一日

トツクに着く。人家は五、六軒。アイヌは総出で歓迎してくれる。 |

札幌を望む(『後方羊蹄日記』より)

|

アイヌのセッカウシは、すぐに毒矢をたずさえて、山にはいっていった。

子どもたちが川にかけだしていったと思ったら、まもなく大きなウグイを三びきほどとってきた。

女たちはそれをヤナギの枝にさして、焼いてくれる。

夕方になると、トミハセという男が雄ジカを一頭とってきた。

二人の女も、犬にとらせたといって、シカを一頭持ってきた。

男も女も総がかりで料理をこしらえ、やがて、にごり酒をくみかわしながらの、にぎやかな酒もりとなった。

私がアイヌ語がわかるということだけで、彼らはすっかり安心して無邪気によろこび楽しく酒によっている。

私も、じつに楽しい一夜だった。

五月十二日

面白内(おもしろない)でとまる。

アイヌがニレの木の皮をはいで、シトケリというわらじを作り、テシケユという、しょいこのようなものを作る。

あすからは、いよいよ険しい山にさしかかるから、ふだんは裸足で歩くアイヌも、このような身じたくをするらしい。

夜中に、エンリシウが中風の発作をおこす。持っていた薬をあたえた。

五月十四日

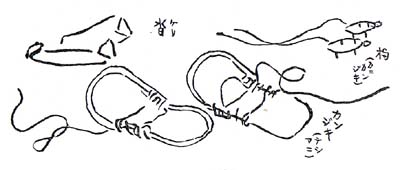

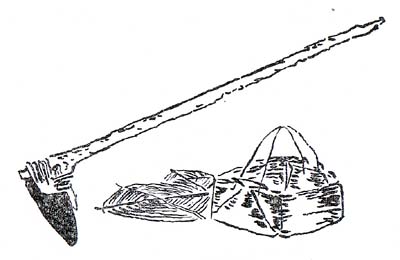

ヌプシヤの峠にたどりつく。 五月の中頃だというのに、山はだに雪がこおりつき、まさかりで打ちわって、足場をつくりながらでないと、一歩もすすめない。 |

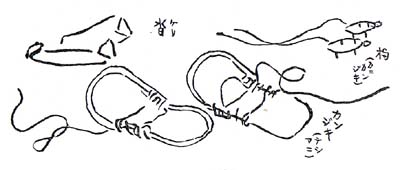

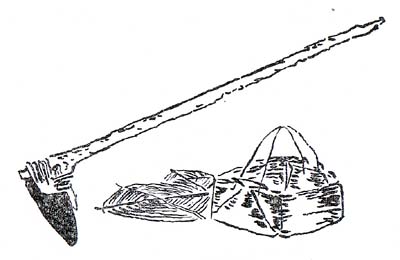

カンジキ、ケリ(『天塩日記』より)、アイヌの雪山の道具

|

何とも寒くてやりきれない。

またこのあたりは、野宿していると、夜中に、クマがさかんにあたりを歩きまわる。

大ぜいの人間がいるので、おそってはこないが、あまりいい気持ちはしない。

五月十六日

昨日あたりから、ようやく人里に近くなってきた。

今日は、苫前(とままえ)で日本人が畑をたがやしているのに出会った。

気候から考えて、ジャガイモと、陸稲(おかぼ)をつくることをすすめておいた。

この日本人は、場所詰合(つめあい)の役人の一人。役人にもこんな男もいたとはうれしい。

五月十八日

人間の住むところへくると、またもや役人や商人のひどいしうちが、いたるところで目につく。

彼らはえぞ地開拓のガンだ。彼らを追いはらわなければ、えぞ地の正しい開拓はのぞめない。

五月二十三日

宗谷から船で、カラフトの白主(しらぬし)にわたる。アイヌのヘンクカリに会う。

彼は、十年前にきたとき会ったキムラカイの孫だという。

私があたえたぬい針を、大切につかってしたなどと話てくれる。

ヘンクカリは、トレフというアイヌ料理でもてなしてくれた。

六月五日

源太夫どの一行もカラフトに着く。

これからさきの予定をうちあわせて、私はふたたびアイヌ五人をつれて内陸にはいる。

六月十三日

身の丈をこすほどのアシをかきわけながら、川筋をたどる。蚊とアブがひどく、目もあけられないありさまだ。

ようやくシララオロに着くと、十五、六人のオロッコ人が出迎えてくれる。

六月十四日

舟でトツソの岬をまわってみる。 |

カラフトに渡った武四郎一行(『北蝦夷余誌』より)

|

これまでの幕府さしむけの役人は、たいていこのトツソの岬でまわれ右している。

私の旅はそんなわけにはいかない。むしろ、これから先を確かめて歩かなければならないのだ。

それにしても寒い。

今日は晴れている日なのだが、この北の海の上では空はどんよりと冷たいなまり色に見える。

海岸にクジラの死がいが打ちよせらとていた。

オホーツク海で、氷山にぶつかって死んだクジラが、流されてきたものだという、

六月十五日

西洋のこよみでいえば、一八五六年七月十六日にあたる。

真夏だというのに、この寒さは、どうしたことだろう。

綿入れの着物など、なんの役にもたたない。

今日はあいにくの雨ふり、雨にぬれそぼり、笠もふきとばすような冷たい風にふきつけられては、たまったものではない。

だれの顔を見ても、死人のような色をしている。私もきっと同じことだろうと思う。

日本の内地でいえば、寒中のさなかでも、まだこれよりしのぎやすいだろうと思う。

六月二十四日

マーヌイに着く。三日ほど前に、源太夫どのの一行がとおったと聞く。

そして、米、みそ、煙草、筆、まき紙、ろうそく、大根づけなどが、私たちのために残されていた。

ひどい寒さにいためつけられ、フラフラになっていた私たちにとって、一つ一つか涙がこぼれるほど、ありかたいものばかりだった。

六月二十六日

ウタスで、ようやく源太夫どのに追いつく。

かなりつかれておられるようで、心にかかる。

七月四日

案じたとおり、源太夫どのは、ついに病にたおれてしまわれた。

はるか北の果ての旅先のこと、手当てが思うにまかせないのがくやしい。

ここで武四郎は、ずっと源太夫の看病にあたりました。

白主(しらぬし)まで医者をむかえに、部下を走らせましたが、医者がやってきたのは七月二十四日、すでに源太夫の病は重く、手のはとこしようもないありさまになっていました。

思いきって、函館に帰ることにきまりました。

源太夫をかごにのせ、心せわしい旅を重ねて、八月九日、ようやく宗谷まで戻ってきたのですが、源太夫はとうとう、あくる日十日に、なくなりました。

源太夫の遺骨をだいて、武四郎たちは十月十三日、六十四日ぶり、函館へ帰りついたのです。

ところが今度は、武四郎が病気になってしまいました。やはり、旅の無理がたたったのです。

武四郎も一度は、“もうこれまで”と覚悟をきめて、短冊に辞世の歌をしるしたほどでした。

| われ死なば 焼くなうずめな 新小田(にいおだ)に すててぞ秋のみのりをば見よ |

えぞ地の土となってこそ、自分の望みはかなえられるのだと、うたっているのです。

この短冊をねどこの下にしきこんで、死を待つ覚悟でいました。

武四郎が疫病神(やくびょうがみ)をふりはらって、再び旅に出られるような体に戻ったのは、あくる年、安政四年(一八五七)の早春のことでした。

10 子供をあげます top

安政四年の四月もすえちかく、武四郎には石狩地方をもっと調べるようにという命令がくだりました。

主なねらいは、えぞ地の開拓について、確かな意見がほしいということです。

四月の二十九日、犬塚という佐賀藩のささむらいをつれて、石狩にむかって旅立ちました。

それからの武四郎の足どりを、追ってみましょう。

五月二日

落部(おとすべ)から山越内(やくくしない)の会所前にくると、アイヌが四、五十人ばかり、旅じたくをしているのに出会った。

「おまえたちは、どうしたのだ。」

「私どもに、みな厚岸に出かせぎを申しわたされましたので、こうして荷づくりをしているのです。」

「どうぞかんべんしてくださいと、何度もお願いいしたのですが、えらいお役人さまのおいいつけとかで、聞きいれていただけませんでした。」

どうせ場所請負の商人と、役人かダルになっているにちがいない。アイヌは、なきながら旅立っていった。

何とも残酷な話で、私は、このことをそのままほうっておくわけにはいかない。

私自身、旅にでて幾日もたっていないが、犬塚を函館にかえして、奉行にこの事実を知らせよう。

私は、アイヌを雇えば旅をつづけることができるのだ。

五月二十五日

ナイにとまる。エゾシカをいたるところで見かけた。夜、しきりとないているのが聞こえる。

開拓のとき、気をつけないと、アイヌばかりか、このようなシカや、川の魚までが、ひどいめにあうことになるだろう。

五月二十七日

ペツバラに着く。乙名(おとな)エンリシウの家にとまる。でも、エンリシウは死んでしまっていた。

去年ヌプシヤ越えのとき案内してもらい、中風の発作でたおれたので、薬をあたえてかえしたのだ。

が、この春、死んでしまったという。

家のそばにアカザがあった。葉をつんで、みそあえにして食べた。

「ニシバ、この草は食べられるのですか。」

「そうだ。ゆでてあくをとれば、柔らかくておいしいものだ。おまえも食べてみなさい。」

おそるおそる口に入れたアイヌは、

「これはおいしい。さっそくみんなに教えてやります。」

きっとそのうちに、ここらのアカザは葉っぱをみんなつみとられてしまうことだろう。

五月二十八日

カモイコタン(神居古潭)へ出る。ここにしばらくとどまって、あたり一帯をよく調べることにしよう。

魚が、たくさん川をさかのぼってくる。マスが滝をのぼるのを見た。

体を折りまげて、しっぽで水をたたくようにしながら、高くはねあがり、滝を一段ずつとびこしていく。

見ていると、失敗するのがたくさんいる。

何度失敗してもあきらめずに、とびあがっては滝のいきおいにおし流され、またとびあがっては流されしていた。

コイの滝登りの絵などがあるがけっしてあんな姿では、コイは滝を登れない。

閏(うるう)五月七日

ビヤテキというアイヌの家にとまる。五十歳をこえたこのアイヌは、左腕がない。

クマにくわれたのだという、

ビヤテキは、狩りが大好きで、また大変上手だった。

くる日もくる日も、今日はヒダマを追って天塩(てしお)川までいったかと思うと、あくる日はシカを追って、十勝、夕張の山々をめぐるといったありさまだった。

雪ふかい山も、ビヤテキにとっては平地とかわりない。自由に走りまわることができた。

ビヤテキに足もとを見つけられたけものは、あわれであった。

なにしろ。足跡を見つけたとなったら、これまで一頭もしそんじたことがないという名人なのだから、道具といえば、弓矢と山刀しかない。

ところがある時、築別岳(ちくべつだけ)で、一頭のメスグマが、子グマとたわむれているのを見つけた。

「しめた!」

ビヤテキは、ブシという毒をぬった矢を弓につがえ、ねらいすましてヒョーと射はなった。

矢は、見事にメスダマにつきささった。でも、どうしたことか、メスダマは、たおれない。

傷ついたげものほど、おそろしいものはない。メスダマは死にものぐるいにあばれだした。

「しまった。毒のききめが弱かったかな。よし、二の矢を射こんで、今度こそしとめてやろう。」

ビヤテキは、弓をかまえた。と、その時うしろのほうで、けもののすさまじいうなり声が聞こえた。

ハッとしてふりかえると、大きなオスのヒグマが、ヌッとあらわれた。

と見るまに、ものすごいいきおいでとびかかってきた。

ビヤテキは、むが夢中で、矢をはなった。でも、矢はオスグマの背をかすめただけだった。

怒りくるったオスダマは、ビヤテキの左腕に、ガブリとくいついた。

大きなヒグマにかかっては、人間の力などなんの役にもたたない。

どんなにもがいても、クマをふりほどくことはできない。

覚悟をきめたビヤテキは、右手で山刀なをぬくと、歯をくいしばった。

(エイッ!) 山刀をふるって、自分で自分の左腕を切り落したのだ。

返す刀で、オスダマのあごを、力いっぱいついた。

つれてきた三びきの猟犬も、いっせいにオスダマのあと足にかみついた。 オスダマは、だまらなくなって、ビヤテギの左腕をくわえたまま逃げ出した。

「このまま逃がしてなるものか!」 |

アイヌのビヤテキとメスグマの一騎打ち。

この戦いでビヤテキは左腕をなくした。

|

ビヤテキは、自分の傷口をボロきれでしっかりゆわえると、あごから血をしたたらせながら逃げていったオスグマのあとを追った。

三百メートルほどいったところに、オスグマは倒れていた。

まだビヤテキには、やることか残っている。山刀をつかって、右手だけで皮をはいだ。

肉を切りとって、犬たちにわけてやった。

まずこれだけのことはしておかなければ、クマをしとめた意味がない。

こうしてビヤテキは、左腕をうしなった。けれども、けものを追うことをやめなかった。

弓をつかうときは弓のつるをひざにかけ、右手だけで引きしぼって、矢をはなつ。

これでも、ビヤテキがやると百発百中。だれにも負けないという。

一般にアイヌは、大自然のなかで暮らしていれば、大変勇気がある。

けれども、常にコタンとよぶ小さな部落単位で暮らしているために、大きな人間の集団のなかで暮らす知恵にはうとい。

えものをもとめて、すみかを変える。

遊牧生活のために、一ヵ所におちついて長耕をいとなみ、暮らしの幅をひろげていくことを知らないのだ。

その上コタンどうしの争いがたえず、お互いにいがみあっているのだ。

おまけに酒がすきときているから、外からはいってきた者たちにとっては、つけいるスキだらけの民族といえる。

六月六日

苫前(とままえ)にきてみると、去年教えておいたように、畑が見事に開墾され始めていた。

自分の意見が取入れられて、よい結果をうんでいるのを見るのは、うれしいものだ。

六月九日

去る閏(うるう)五月二十九日、小樽で奉行の一行と会って以来、十日間ほど一緒に歩いたが、今日からまた私は内陸にわけいり、奉行の一行は、船で宗谷へむかうことになる。

役人の一人が、今度は自分が内陸を見て歩く役にまわりたいと申しでたが、奉行は、

「なれない者が、けわしい山道にわけいったとて、なにほどの調べができるというのか。

松浦武四郎のように、経験ゆたかな者だからこそ、なしとげられる仕事なのだ。」

といって、その役人の願いをしりぞけられた。信頼されていると思うと、いっそう勇気がわいてくる。

ペカンペ沼を見る。ベカンペ――ひしの実を、アイヌは大切な食料にしていた。

でもこのあたりのペカンペ沼はすでに荒れ初めている。

六月十四日

先日から、天塩(てしお)のあたりを歩いているが、この一帯は、えぞ地でもとりわけ、アイヌの暮らしが貧しいところと聞いていた。なるほど、いく先々で、かなしい話を聞く。

今日おとずれた、ニカシテカニ一家も、あわれであった。

エカシテカニは目が見えず、すっかりおとろえていた。

妻のテケモンケも、どうしたわけか片目がつぶれ、年もすでに五十歳をすぎている。

子供はというと、おどろいたことに、二十六歳の息子をかしらに、すえは二歳まで、十人あるという。

なるほど見ると、五、六人の子供があそんでいるが、二十六歳などという者は見あたらない。

「大きな息子たちはどうしたのだ。」

「はい。娘二人はとつがせましたが、上の二人の息子は場所役人にとられてしまい、今頃はどこの漁場で働かされておりますやら………。」

妻のテケモンケは、日々の暮らし竃ボツボツとかたりだした。

朝起きると、まずるの火をかきおこす。十四になる子には、山へたきぎをとりにいかせる。

自分は四歳の子を背おい、二歳の子をふところにだいて、川へ魚をとりにいく、もりでつくのだ。

なれていなければ、なかなかとれるものではない。

山へいって、食べられる草の根や、くきなどをとってくることもある。

昔は主人のエカシテカニと一緒に働いたので、まずしくても、楽しいこともあった。

ところがエカシテカニの目が不自由になってからは、一家八人の暮らしがテケモンケ一人の腕にかかってきた。

そのうえテケモンケまで、木の切りかぶで目をついてしまったのだ。

「さぞかし大変な毎日であろう、まだ幼い子もたくさんいることだし。」

「いいえ、子供が大勢いることは少しもいといません。

ただ悲しいのは大きくなって、少しでも家の手助けになりそうな年頃になると、みんな場所役入に取上げられてしまうことなのです。」

私は、そのさきを聞くことにたえられなかった。

六月十五日

朝になると、テケモンケは昨日のかなしい話は他人ごとのように、子供だちと明るく声をかけあいながら、働いていた。

私の顔を見ると、テケモンケはいった。

「今はくるしい毎日ですけど、何といっても子供は宝、そのうちには、いいこともあるでしょう。

心配することは何もないんです。」

「それは何よりだ。私などは、もう四十になるというのに、まだ妻も子もない。」 |

木の皮でで織物をつくるアイヌ(『蝦夷漫画』より)

|

テケモンケは、よほどびっくりしたらしい。ポカンと口をあけて、穴のあくほど私をみつめていたが、やがて、

「それは、ニシペ 心もとないことでございましょう。」

「いいや、べつに、なにしろ、旅から旅にあげくれているので、家庭をもつひまもなかった。」

「して、ニシパは、どちらからおいでなのですかご

「私は江戸といって、松前からでも、三十日も旅をしなければつかない、遠いところからきたのだ。」

「ああ。」

テケモンケは、さも残念そうに溜息をもらした。

「それは、まことに残念なことでございます。

もし二、三日でいけるところでしたら、私どもの子供のうち、誰か一人を、ニシパの子供にさしあげてもよろしいのに。

ニシパは、このあたりにいつも回ってくるシャモ(日本人)たちとはちがって、たいそうよいお人柄と思います。

ニシパのように心のやさしいかたになら、子供をよろこんでさしあげますでしょう。

でも、三十日もかかるのでは、あまりに遠すぎて、さしあげるわけにもいかず、残念です。ほんとに残念です。」

テケモンケの顔には、真心があふれていた。

十人も子供がありながら、そのうちの一人でさえ、遠いところへは手離したくないという、母親の心とはありがたいものだ。

六月十五日

チノミにいたる。あるアイヌの家で、めずらしい光景を見た。

幼い子を、木の皮でこしらえた箱のようなものに入れ、両端に藤づるをつけて、木の枝に張りわたす。

子供がむずかると、親は木の皮の箱をゆすってやる。

さわやかな山の空気の中で、箱はゆらゆらとゆれ、子供は、またすやすやと眠ってしまった。

「これはいいことを考えついたね。」

「はい、こうして育てた子供は大きくなっても病気をしないといわれています。」 カラフトのオロッコ、タライカ、ニクブンなども、このような方法をとっていると聞いたことがある。

六月二十二日

ソウシペツ、テイネメンあたりの山中をふみ歩く。

密林がうっそうとおいしげり、大雨がふると川がすぐあふれる。 あふれた水は木をなぎたおし、たおれ重なった木が水の流れをさえぎる。

そのために、川筋は、しじゅうかわるらしい。かつて、間宮林蔵は、このあたりまでふみこんでいると聞いた。

七月九日

夕張の山中にはいる。タツコb8では八十三歳のアイヌの古老に会った。

昔からのならわしをいろいろ話てくれた。ユーカラもうたってくれた。

七月十四日

千歳の会所にたどりつく。すぐ出発しようとすると、アイヌがひきとめた。

「ニシバ、あしたは地蔵まつりです。ぜひともひと晩と言って、私たちと一緒に、地蔵まつりを楽しんでいってください。」 |

ゆりかごで幼児をあやすアイヌの古老

|

七月十五日

地蔵まつりのあと、千歳の弁天社におまいりして、アイヌのまねをして即興の経文をとなえてみた。

アイヌは、みんなニコニコして聞いていた。あとで、酒と赤飯をふるまい、大にぎわいの夜となった。

七月二十三日

有珠別(うすべつ)でアイヌのはシテヤキの家にゆく。

持ちあわせていた米で、おかゆをたき、アイヌたちにも食べてもらった。

そこへ七十歳あまりのアイヌの老人が、三十六、七歳の男に背おわれてはいってきた。

目が不自由らしい。うしろから、若い女が五つぐらいの男の子をつれ、赤ん坊を背負ってついてきた。

老人を背負っている男の妻のようだ。女は老人の腰をささえるようにして歩いてきた。

家の中にはいって、老人をすわらせると、男と女は老人の左右につきそい、きせるをとってたばこをつめてあげたり、おかゆがくばられると、熱すぎないかと、気をくばったりしていた。

二人とも、とてもよく老人のめんどうをみているのに感心した。

「あの人たちは、どういう人なのかね。」

かたわらの者にきくと、

「あの若い男は、サメモンといって、この有珠の場所内のコツチというところの者です。」 とこたえた。 |

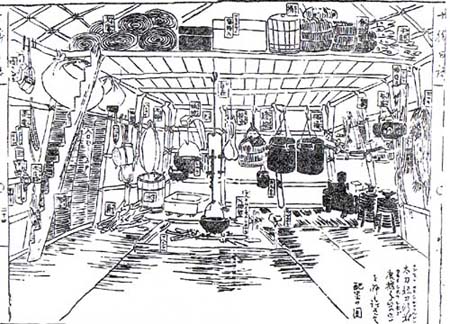

乙名(おとな)の家の内部(『十勝日誌』より)

|

それ以上よくわからないので、会所へ戻ったとき、会所の支配人にもう一度きいてみた。

「おお、お目にとまりましたか。あのサメモンは、この場所内でも、とりわけ心がけのよい者でございます。」

といって、くわしくサメモンのことを話てくれた。

「老アイヌは、名まえをシリウトクといって、若いころは、酒ずきで、働き者でした。

年とって今は、目も見えなくなり、歩くのも不自由になってしまいました。

妻もなくして、さびしい身のうえとなりましたが、よくしたもので、息子のサメモンが大変な親孝行者なのです。

サメモンは三十をすぎても結婚しようとしません。まわりの者が、妻をせわしようというと、

“私は、どのような女の人でもけっこうです。何よりも父の心にかなう女の人でなくてはなりません。”というのです。

そこで、会所の者も感心して、シュハッタという女をせわして、安心しました。

すると、サメモンは、まずはじめにシュハッタにいいました。

“親につくすということは、何にもかえられない、大切なことだと、私は思う。

もし親がなくなれば、もう、どのように大切にしようと思ったところで、取返しがつかない。

だから、私の妻となったからには何よりも、親を大切にしてもらいたい。”

すなおなシュハッタは、サメモンのいいつけをよく守って、あなたもごらんになったように、サメモンと力をあわせて、老人を大切に面倒をみているのです。」

サメモンたちはえらいと思う。しかしそれだけではない。

このような孝行息子のえらさをみとめて、妻のせわまでしてやる会所の支配人たちは、立派だと思う。

支配人や番人の心がけがよいと、場所内のアイヌもゆとりのある心で、自分たちの暮らしを守っていけるのだ。

七月二十七日

先日から、オサルベツの山中を歩いている。

今日はタツコブどまり、食事の用意をしようとして、いつも持ち歩いている鍋をまえのところに置き忘れてきたことに気がついた。

どうしようかと、途方にくれていると、アイヌの一人が、

「ニシバ、見ていてごらんなさい。こうすれば、鍋がなくても大丈夫です。」

といって、ふきの葉に米をくるんで、ご飯をたいてくれた。それがとてもおいしい。

鍋が無くてはと、うろたえた自分が、はずかしくなった。

八月十四日

利別に出る。

利別川の上流は、砂金の出るところとして知られていて、昔、掘りとったあとも、たくさん残っていた。

いまもきよらかな水が、音をたてて流れていた。

八月十五日

今夜は、イヌマカシというアイヌの家にとまる。

イヌマカシは六十七、八歳の体格のよい男で、たいした力もち。娘が五人あるという。

家には、クマを三頭のほか、キツネやワシのひなも飼っているという。

畑をひらいて、アワ、ヒエ、大根、きゅうり、いんげんまめ、だいずなどをつくっているが、なかでも見事なのは、カブ畑。 広いところ一面に、カブの葉が青々と夏の日をうけていた。

イヌマカシは“カブおやじ”とあだ名されているという。 |

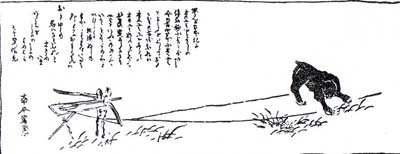

しかけわなで、くまを捕える(『天塩日誌』より)

|

「なんてまた、こんなにたくさんカブをつくるのかね。」

と、私がきくと、カブおやじは腰をかがめながら話しだした。

「はい。ここは、カブがよくできるところなのです。

それで私は、昔から、カブをたくさんつくっていました。

とれたカブは、太櫓(ふとろ)や瀬棚(せだな)へ持っていって、酒やたばこと取替ていました。

ところが、松前さまがおさめるようになってから、畑つくりが禁じられてしまいました。

太櫓や瀬棚の人たちは、冬のあいだ食べる野菜がなくて困っています。

見かねた私は、この山奥でつくって、こっそりはこびました。

みんなは私がいくのを待ちこがれるようになったのでいつしかカブおやじというあだ名がついてしまったのです。」

家の前の庭には小(お)ざさ、はぎ、かるかや、すすき、おみなえし、りんどう、くずなど秋の花が、いまをさかりとさきほこっている。

草むらの中から、スズムシ、クツワムシ、ウマオイなど秋虫の声が、まだ明るい昼日なかだというのに、さかんに聞こえてくる。 おりの中のクマは、わたしか近づくと、“ウォーッ!ウォーッ!”と、ほえたてる。

ワシのひなは、えさをくれというように、くちばしをカチカチうちあわせている。

カブおやじが日々の暮らしを楽しんでいるさまがわかって、うれしかった。

それにしても、八月のなかばというのに、もう秋風が肌にしみいる感じ。やはり北の国だなと思う。

八月十七日

黒岩にいたる。この地名のもとになっている。

黒い岩をこまかな粉にくだけば、茶わんを焼くときの上ぐすりに使えるだろう。

江戸へ帰ったら、専門家に調べてもらおうと思う。

八月二十日

ユウラップに着いて、川上をしらべにはいるための準備にかかる。

ユウラップの番人、宇之助は、親切な男で、私たちの山ゆきの食料を丹念に調べていたが、

「だんなさま、これで量は充分と思いますが、野菜をもっとお持ちになったほうがよろしいと思います。」

といって、大根を五本そえてくれた。

旅をつづけていると、肉や魚ばかりになって、どうしても野菜が不足してしまう。よく気のつく男だ。

そんなことをしているところへ、アイヌが一人、かけてきた。

「サケが五、六ぴき、のぼってきた!」という。

案内にやとったノサカというアイヌが、うれしそうに立ちあがった。

「よし、その五、六ぴきの内、三びきまでは、俺がとってみせる!」

いうがはやいか、ノサカはもりを手に、川岸に走っていった、

私もあとを追った。川岸では、すでにアイヌが何人も、もりを手にさわいでいた。

でも、まだだれもサケをしとめていない。

ノサカは、舟を二そう、つなぎあわせてのりこみ、三人の仲間にこがせて、川へのりだした。

ノサカは、舟の上から、身をのりだすようにして、もりをかまえた。

“エイッー”

と、つきおろすと見るまに、ノサカのもりの先には、サケが一ぴき、うろこをキラキラさせながら、のたうっていた。

つづいて、もう一ぴき、また一ぴき。あっというまに、三びきしとめてしまった。

ノサカは、このあたり一番のもりつかいという評判とのこと、評判どおりの、見事な腕前だった。

八月二十三日

雨が雪にかわった。村々はうす雪におおわれてしまう。駒が岳はすでに真っ白に雪化粧をしている。

こうして、冬のおとずれも近くなった八月二十七日、武四郎は、函館に戻ってきました。

奉行に旅の報告をして、第五回の探検旅行をおえた武四郎は、ほっと肩の荷をおろした気持ちになるのでした。

11 えぞ富士に骨を top

武四郎には休むまもなく、つぎの命令がくだりました。

今度は、東エゾをよく調べるようにということです。

出発はあくる年の正月すえの予定ときまりました。

それまでにしておかなければならないことが、たくさんあります。

幕府でも、ようやく本気でえぞの問題にのりだしているようです。

武四郎が尊敬している、堀織部正などの意見を取入れて、とくにあくどいやりかたでアイヌを苦しめている役人が、やめさせられたりしました。

また武四郎は、山川地理取調方という役をあたえられました。

伊能忠敬や間宮林蔵によって、えぞが島、つまり北海道の外まわりの形だけはあきらかなものにされました。

けれども、内陸のようすが、まだたしかにはわかってしません。

このまえの西えぞ探検でもわかるように、武四郎の探検は、これを足で確かめて歩いているものなのです。

武四郎はさっそく自分の歩いたところを、くわしい地図にこしらえる仕事にとりかかりました。

自分で地図をかき、色までぬって、一枚の図にこしらえあげていくのです。

安政四年の暮れまでには、探検旅行の日誌に、その地図をそえて、幕府に差出しています。

安政五年二八五八)の正月をむかえました。

第六回めの探検旅行の準備をすすめるかたわら、武四郎は上役の梨本弥五郎あてに、非常に長い手紙を書きました。

それは、第六回めの旅をはじめるにあたって、武四郎自身が、自分の覚悟のほどを確かめるために書かれたようなものです。

これまでにも、武四郎はそれぞれの場所で見たり聞いたりした、請負人、支配人、番人などのひどいやりかたを、手きびしく批判し、あばきたててきました。

これからの旅でも、その批判の目は、いっそうきびしく光ることでしょう。

それだけに、武四郎をにくむ人もたくさんいます。

「そのような人たちのじゃまだてのために、旅先で命をおとすかもしれない。

またきびしい寒さのために、もう四十歳をこした体が、たえられないことも考えられる。

もし私が死んだら、私の大好きなえぞ富士、後方羊蹄山のふもとに、その骨をうずめてほしい。」

と、その手紙にはのべられていました。

| みちのくの えぞが千島を開けとて 神もやわれをつくりだしけん |

そのころ武四郎がよんだ歌です。神がえぞ地をきりひらくために、私をこの世におくられたのかもしれないと、自分にあたえられた使命に、懸命にこたえようとしている心がよみとられます。

こうして、武四郎は、安政五年一月二十四日、東えぞへむけて旅立ちました。

二月四日

かねてからあこがれていた、後方羊蹄山(ようていざん)登りにとりかかる。

えぞ富士とさえよばれているように、富士山の姿に似た美しいこの山に、一度は登りたいと思っていた、その願いがようやくかなえられた。

激しい風と雪のなかをすすむのは大変な苦しみだった。

いただきに立っても、吹雪の中で、何も見えないかもしれない。でも、私は満足だ。

| 天津風(あまつかぜ) 胡沙(こさ)ふきはらえ しりべしの 千代ふる雪に照る日かげ見ん |

二月七日

今日もふかい山をわけすすむ。

大雪の中を、先にゆく者の足跡を見失わないようにたどらなけけばならない。

こんな雪山のなかで、一人迷子になったら――それは、死に結びついてしまう。

アイヌの家もなく、野宿をしなければならない。雪をふみかためて、木を切り倒してならべる。

凍りついた崖を切りくずして土をとり、木をならべたゆかの上にしいて、火どこにする。

この上で火をたくわけだ。

どうしても土がとれないときは、雪をふみかためた上で、じかに火をたくことになる。

これでは一晩中、火をたきつづけるのが大変むずかしい、

今夜は何とか火どこができた、夜どおし火をたきつづげる。

けれども、みなで体をよせあうようにしても、なお寒い。

二月八日

昨日と同じ身を切るような風と雪、今夜も野宿かと、なかばあきらめていたら、アイヌの一人が、クマのぬけ穴を見つけたので、そこにとまることにした。

これだけ何度もえぞ地を歩き回っているけれども、私はまだクマの肉を食べたことがない。

「一度、クマの肉を食べてみたいものだな。」

と、私がいうと、アイヌのトンネンハクが、ひげづらに笑みをうかべながらいった。

「ニシバ、それほどクマの肉をお望みならば、いずれとってさしあげましょう。」

トンネンハクは、虻田(あぶた)のアイヌで、クマとりの名人と聞いた。彼のいうとおりになるかもしれない。

二月十日

ものすごい吹雪で、昨日は一日、クマの穴にとじこめられてしまった。

今日、ようやく少しおさまってきたので、穴からはい出し、また登りはじめる。

五、六百メートルいくと、雪の上にクマの足跡が見つかった。

「クマだ、クマだ!」

アイヌたちは、大よろこびで、足もとをたどっていく。渓川におりていくようだ。

あった。大木の根かたに、大きな洞穴が見つかった。中にはクマがいるにちがいない。

私は五、六十メートル高いところにのぼって、見ていることにした。

アイヌたちは、洞穴の入口から棒をさしこんで、クマをさそい出そうとしている。

クマのうなり声が聞こえてきた。

つれてきた二ひきの大は、クマのうなり声に、狩りの興奮をおさえられなくなったのだろう。

しきりに尾をふって、私の手からのがれ、穴にむかってとんでいこうとしていた。

三、四本の毒矢が穴の中に射こまれた。 |

イナヲつくり(左)や、酒つくり(右)にはげむアイヌ。(『蝦夷漫画』より)

|

ひときわおそろしいうなり声をたてたと思ったとたん、一頭の大グマが、洞穴からおどり出てきた。

クマは、いきなりトンネンハクにとびかかった。

「なんじゃ、このヘウレホめ!」

トンネンハクは、クマの首をしっかりとかかえこむ。クマと人間の力くらべだ。

ヘウレホというのは小グマのことで、アイヌはどんな大きなクマでも、クマとたたかうときは「ヘウレホめ!」とさけぶ。

犬もくるったようにほえたてながら、クマにかみつく。

トンネンハクは、キューキューと、腕に力をこめていく。

そのうちに、矢じりにぬったブシの毒もきいてきたのだろう。クマは、しだいに力がおとろえてきた。

と見ると、トンネンハクは、すかさず山刀をぬいて、クマのわきの下から、グサリとつきたてた。

ドッと、地ひびきをたてて、大グマはたおれた。

「わあーっ! やった、やった!」

みんなのよろこびようといったらなかった。

それからがまた、大変だった。

まずはじめに、肉を切りとって、山と海の神にそなえる。

つぎに、皮と、肉の半分をゆうべとまった洞穴の中にしまう。

のこりの半分の肉は、ここで食べるのだという。

血のしたたる肉を切りとったまま、なまで食べる者もいる。

あぶって食べる者もいる。私も、おそるおそる手をたした。なかなかおいしい。

「おいしいね。」というと、

「ニシパ、おいしいですか。いったとおりになったでしょう。」

と、トンネンハクはうれしそうに笑った。

でも、その口やひげ、それに手までも、クマの血にまみれている。

まるで鬼のように見えて、私は思わずギョッとした。 |

アイヌの踊り(『蝦夷葉那志=えぞばなし』より)

|

二月十七日

札幌の川のほとりに出る。ここのところ毎晩、野宿を重ねている。

初めて野宿したのは私の十七の年だった。

天保五年、二度めに家をあとにして、京・大阪から西日本の旅に出たときだ。

四国から紀伊半島に戻って、あれは、印南谷(いなみだに)のいのしし小屋だったと思う。

年の暮れもせまった寒い夜、心細さと、負けてなるものかと、自分で自分をはげます心とが入りみだれ、しきりと寝返りをうつうちに、夜が白々とあけてきたことを思い出す。

あれから、私は一体、どれほど野宿を重ねてきたことだろうか。

二月十九日

石狩につく。アイヌたちは、ここでいままでの苦労をねぎらって、それぞれのふるさとへ返す。

これから、石狩の原野を開拓する方策を考えながら、ゆっくりとこのあたり一帯を歩くのだ。

二月二十五日

昨日まで、川は一面にこおりついていた。

それが今日は、われめができて、少しずつ流れてくる。春が近いのだ。

それはありがたいのだが、川を舟でいくには、この時期が一番あぶない。

小さな舟で、流れる氷の中を進むのは、かなり技術がいるものだ。

三月五日

ここは東西四十キロあまり、南北二十キロほどにわたる、大平原だ(いまの富良野のあたりです)。

広々と原野がつづき、見渡すかぎり、目をさえぎるものは何もない。