|

��������������������������������������������������������������������������������

Index ����@����@�O���@�l���@���@�Z���@�̂̉���̊C�}

�l�́@�]�ˁE�k���ւ̗����g��

|

�����g�߂̍]�ˏ���i�ꔪ�l��i�V�ێl�j�N�j

|

1 �����g�߂̍]�ˏ�� top

�@�����g������Z�O�l�i���i�\��j�N�Ɏn�܂������Ƃ͑O�q�����B

�@���̔N�̗����g�߂͋��s�ŏ��R�ɔq�y�������A�����Z�l�l�i���ی��j�N����͍]�˂��ٗ��i�ւ��ꂢ�j���s�����i�]�ˏ��j�B

�@��Z�l�l�N�̗����g�� *

��Ґ�����ہA�F���˂͎g�߂ɓ��s����Ɛb�ɑ��A�C���̓����a�l�ɑ���Ɠ��l�ɗ����̎g�҂ɑ��Ă��u���͂��v�i�L���j����悤�����A�������Ȃ��ŗ����̎g�҂Ɍy�X�������Ă͏��R�ւ̌�y���ɂȂ�Ȃ��A�Əq�ׂĂ���B

* ��Z�l�l�N�̗����g���@�@���̂Ƃ��́A�F���˂��A�g�҂̑����i�������V�x�x���������V�x�x�̂����ꂩ�j�A��s�̐l���i�Z�A���\�l�ʁj�A���y�A�i���i�n���A�������j�A�������Ȃ̑̍فA�Ȃǂɂ��Ďw�����Ă���B

�@�F���˂͗����g�߂����R�ɑ����y���A���Ȃ킿�b�]�̏��i�������j�ƈʒu�Â��Ă����̂ł���B

�@�����g�߂ɂ́A���R�̑�ւ����j���c��g�i���������j�ƁA�����������A�������ӂ���Ӊ��g�i���Ⴈ�j�̓���������B

�@�w�ʍq�ꗗ�x�́A��i�E�������ɗ����g�߂̉��v�ɕω����������Əq�ׂ�B

�@����͂����ł���B

�@�ꎵ�Z���i�Z�j�N�ꌎ�A�ܑ㏫�R����j�g���Ȃ��Ȃ�A�܌��A����Ɛ��i�����̂ԁj���Z�㏫�R�ɏP�E�����B

�@�F���˂����ɑ����ď��R��ւ����j���c��g�̔h���{�ɐ\�����ꂽ�Ƃ���A�V���͂�����u���p�v�Ƃ��đނ����B

�@����͍��͂��߂Ăł͂Ȃ��A�ꎵ�Z�l�i���j�N�ɉƐ邪�j�g�̗{�k�q�Ɍ��܂����Ƃ��ɂ��c��g���u���p�v�Ƃ��邱�Ƃ��N�����Ă����B

�@�ߋ��Z��A�����g�߂͔h������Ă����̂ɁA�ł���B

�@�����ŎF���˂́A�ꎵ�Z��N�\�����A�Ɛ�̑��p�l�i���悤�ɂ�j�ԕ��F�[

* �i�܂Ȃׂ����ӂ��j�ɁA

�@�u�����͏����ł��邪�A�����̎��ӏ����̂����ł͒��N�E�����Ƃ����Ȏ��ł���A��N�Ɉ��i�v�g��k���ɔh�����Ă���v�ƁA���������̒��v���̂Ȃ��Œ��N�ɂ����̐Ȏ��ł��邱�Ƃ��w�E���A�čl�𑣂����i�ǘ^��E�ܘZ���j�B

* �ԕ��F�[�@�@��Z�Z�Z�`�ꎵ��Z�N�B���p�l�B���i���������j����ˎ�B����Ɛ�E�ƌp�̂��ƂŖ������^�c�����B

�@����ɁA�����̂����ꂽ����ɂ��āA

�@�u���R��ւ����j�ꂷ��O���͒��N�E���������ł���B

�@���N�͗��̍D�i�悵�݁j�Ł@�@���A����̂ł��邪�A�����͓��Î������͂Ŏ�ɓ��ꂽ���Ȃ̂ł����\���グ�Ă��Ă���B

�@���R�͔��b�Ƃ��Ĉٍ��̉��������Ă���̂ł���B�v

�Əq�ׁA���b�ł��问���ɏ��R�̑�ւ����j�ꂳ����ׂ��ł���A�Ɛ��������i���Z�l���j�B

�@���������F���˂̐����ɉ����ē���\�l���A�ԕ��F�[�͐��ǂ���c��g�̔h���������|�����A���̗��R���A�����g�߂��}���邱�Ƃ́u�����{�̌�Ќ��ɔ�萬�邱�Ƃł���v�Əq�ׂĂ����i���j�B

�@���{�͗����g�߂����{�̌�Ќ������߂�̂ɖ𗧂ƍl�����̂ł���B

�@�����ɂ͓���Ɛ�Ɏd�����V�䔒��������Ă��Ȃ����A�ԕ��F�[�̉ɂ͔������������Ă����Ƃ݂����B

�@���͂��̂��ƒ��N�ʐM�g���ٗ���v *

���s���Ă��邩��ł���B

* �ٗ���v�@�@�ꎵ���i�������j�N�A�V�䔒�����N�ʐM�g�̑ҋ������߁A���{�����N�����ƓG��i�Γ��j�̊W�Ɉʒu�Â����B |

�����g�߈ꗗ

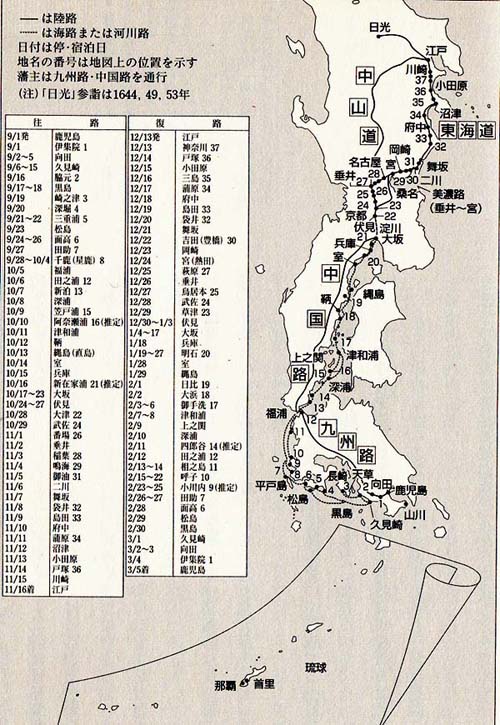

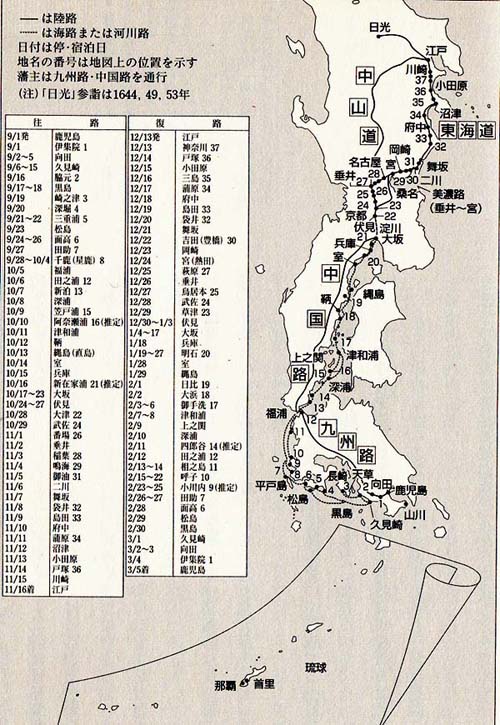

1832(�V��3)�N�̍]�ˏ��̍s�H

(�����֔V�w��N�O���Ɠ��A�W�A�x�g��O���فA1997�N�ɂ��) |

�@�c��g�̔h���������ꂽ�F���˂́A�㌎��\�Z���A���N�]�ˏ�肷�问���g�߂ɂ��āA

�@�@��@�����h���i���キ�܂��j�̋V�A���{�����̖��ɂĂ͕s�����Ɍ�A

�@�@�@�����ւ肽�開�n�ɂĎd���Ă��ւ���悤�ɂ���L�肽����A

�@�@�@����i�V���`���j���Ђ��i�^�r�[�j

* �ނ̕��ɐ����ȂǑR��ׂ���

�@�@��@�����i�Ȃ��Ȃ��j�n�i������j���悤�A���i�ɂ����j���t����V�悭�悭�ᖡ�L��ׂ���A

�@�@��@���i���j���吴�̖g�i�ق��j�̂悤�ɝn���悤����L��ׂ��A

�@�@��@�E�̊O�i�ق��j�C�������̏���A�ْ��̕����Ɏ���悤�ɂ���L��ׂ��A

�@�@�@���{�����ɕ��킵���炴��悤�ɑ�������ׂ��A

�@�@��@�J��E���f�A

* �^�r�[�@�@���D���̈�B���c�@���w����؈Βʏ��l�x�ɍL���ȓy�Y�Ƃ��āu��ʁi���т��j�v���������Ă���B |

�Ɠ����̏h���A���A�C�������̏���A�J��Ȃǂ���{���łȂ��������ɂƂƂ̂���悤�������ɖ������i�ǘ^��E�Z�ꍆ�j�B

�@�܂�A�����ɂ����ɒ��v���问������̊O���g�߂ł���Ƃ������o���ʂ�_�����̂ł���B

�@�ꎵ��Z�i���j�N�\�ꌎ�\�����A����Ɛ�̏��R�P�E���j���c��g�������q�i�݂��Ƃ������j�����i���傤�Ă��j�ƁA���v�i���傤�E�����j�̏A�����ӂ��Ӊ��g�L�����i�Ƃ݂������j���q�����i���傤���傤�j���ٗ���s�����B

�@�����i���傤�E�Ă��j���ꎵ�Z��N�����\�O���ɂȂ��Ȃ�A���N���v�����ʂ����̂ŁA�����͎Ӊ��g�����킹�Ĕh�������̂ł���B

�@�������̑����̂ق��ɁA�g�҂͒������ɐ��g�E���g�Ə̂��A�����̌��㕨�E�����i�����j���悷��i���̋V�ɑ����čs�����t�y�i���������j�̋V

* �ł͒������y�����t���ꂽ�i�{��h���w�����g�҂̍]�ˏ��x�j�B

* �t�y�̋V�@�@�����g�߂��]�ˏ�̏��R�̌�O�ʼn��y��t���邱�ƁB

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ꎵ��Z�i��i���j�N�ȍ~�A�������y�ȊO�ɒ������y�����t���ꂽ�B

�@����A���{�͂���܂łɂȂ������g�߂����������B�F���˂ɂ��킹��ƁA

�@�u���R���́A��������X������ւ�ٍ��̍��i�ł��邪�A���̕��̕��Ђɐ����̂ɁA�͂��g�҂�h�����Ă���̂ɁA����������ɉ����ẮA���̂��Ƃ��ٍ��ɕ����A�ᔻ�����̂͐S���Ȃ��B

�@�����ŏ��������߁A���̂��ї����������g�ɑ��A���ɂȂ����\�ȉ��𖽂���ꂽ�̂ł���v

�@�Əq�ׂĂ����i�w���x�x�����㍆�j�B

�@����͈ꎵ����i�������j�N�ɒʐM�g��h�����Ă��钩�N���ӎ������[�u�ł������ƍl������B

�@�����������������ŁA���{�͈ꎵ��Z�i���j�N�\�ꌎ��\�O���t�̒��R�����̕ԏ��ɁA

�@�u���ˑ����������邽�߂ɁA�Ƃ��Ɏg�b�L���鉤�q�����킵�ĕ��������サ�A���ӂ������ꂽ�v

�@�Əq�ׁA������ˍ��A���Ȃ킿���v�����鍑�Ƃ݂Ȃ����i�w�ʍq�ꗗ�x��j�B

�@�ꎵ��Z�N�̗����g�߂ɍۂ��A�F���ˎ哇�Ëg�M�i�悵�����j�͊��ʂ��]�l���i���イ�����j���i���j��������]�l�ʏ��i���傤�j�����ɏ��i�����B

�@���Î��͗����𐪕������Ƌv���]�O�ʁE���[���܂ŏ��i�������A�Ȍ�̓�����E�\�̂悤�ɏ]�l�ʏ�E���������ʏ��i�̌��E���Ȃ킿�ɈʁE�Ɋ��ł������B

�@���̂��ߓ��Î��́A����܂Łu�C�C�V�F�i���܂܂̂���j�v���݂��Ȃ������������A���ʂ̒ቺ���݂ē��ÉƂ̈АM���キ�Ȃ����Ǝv���Ă���̂ł͂Ȃ����A�ƑO�X����C�t���Ă���|���q�ׁA���ʏ��i��v�����Ă����B |

���Î��̊��ʏ��i�@�@�@�����͏��i�N

|

�@�g�M�͈ꎵ��l�i�����l�j�N�ɂ��A�ʊK�i�������j��������萳�l�ʉ��ɏ��i�����B

�@�Ȍ�A�����g�߂̍]�ˏ�育�Ƃɓ��Î��͊��ʏ��i���A���˗̎�̂Ȃ��ō����Ɗi���ێ������i�����֔V�u���ː����ɂ����问���̈ʒu�\�\���E�F�E���O�҂̌��͊W�\�\�v�j�B

�@�F���˂͈�Z�O���i���i�\��j�N�ȗ��A���������𗮋����i�Ɩ���点�Ă������A�ꎵ����i������j�N�Z���A�������i���璆�R���ւ̕������������B

�@���̗��R�́A�����ɂ͂��Ƃ��Ɖ��݂�����������Ƃ��������ŏڍׂ͕s���ł���B

�@���̕����̑O�ɁA�V�䔒���ꎵ�ꁛ�N�l�����{����N�i��������j������{�����ւ̕������������A���N�����������N�ʐM�g�͓���Ɛ����{�����Ə̂��鍑���������炵���B

�@���̓�̕����͂���܂ŕʁX�ɘ_�����Ă������A��̂̂��̂Ƃ��ė�������ׂ��ł���B

�@���{�����ւ̕����́A�]�ˎ���̍������V�c�E���R�̓�l�ł��������Ƃ��l����ƁA�V�c�ƍ���������A�܂�A���R��B��̍���

* �Ɉʒu�Â��邱�Ƃ��Ӗ�����B

* ���R�������@�@����j�g���u�����v�A�Ɛ邪�u�����v�A�ƌp���u�͉��v�ƌĂ�Ă���B�i�w�O���O�L�x�j

�@����́A���R���{�����ƒ��N������G���i�Ă��ꂢ�j�̊W���Ȃ킿�Γ��ȊW�Ɉʒu�Â�����̂ł������B

�@���R�����ˍ��̊W�ɂ����ꂽ���Ƃ͑O�q�����B

�@�ꎵ��l�N�̍]�ˏ��̂Ƃ��A���{�͗��������̏��Ȃ���ɂ����B

�@��Z�l�O�i���i��\�j�N�ɍ������Ȃ͘a���̂ŏ�����Ă������A��Z�����i�V�a���j�N�ȍ~�A�����̂ɕς�����B

�@�ꎵ��l�N�\�A���{�͗������ɁA

�@�@���R������ʗl�i���R�v�l�j�ւ̐i�㕨�ژ^�Ȃ�тɔ����t�Ȃǂɐ^���i�܂��A�����j��p���Ă��邪�A����͕�������p���邱�ƁA

�@�A�V���ւ̔�I��Ɂu�M���i�������j�v�u��N�v�u�䒮�i�������傤�j�v�̕������g�p���邱�Ƃ��ւ����B

�@�������y�̏��Ȃ́A�V���Ɉ��ĂāA�V�������R�ɔ�I����`�����Ƃ�ꂽ�B

�@���������͘V���ƓG��̊W�ɂ���������ł���B

�@����ɑ��F���˂͗��N�ꌎ�A�Ȍ�A���������̏��Ȃɂ͊����p�����A�O�X���p���Ă������G��

* �i���傤���ĂԂ݁j�ɘa���ō쐬���A�������ژ^�Ȃǂ܂œ��{�ʗp�̏����ɂ�����ƁA���{�ɓ������B

* �G���@�@�����ɏ���������B�����͈ꖇ�̎���܂炸�����̂܂܂��Ăɗp�������B

�@���{�͗����W�𗮋��g�߂̊ϓ_����d�����邪�A����ŗ����ɓ��{�̎x�z���ɂ��邱�Ƃ����o������K�v���������B

�@�a���̂̏��Ȃ͂��̏ے��ł��邢

�@�����g�߂ɂ����開�{�E�F���˂̗��_�͈ȏ�q�ׂ��Ƃ���ł��邪�A�����͂ǂ����������B

�@�F���˂��������̑����������������Ƃɂ��āA�w�ߔe�s�j�x�́A

�u�g�ߒc�ɂ��Ƃ����a���i���{�����j���ւ��A�����⌾�t�A�����U���Ɏ���܂ňٍ����i�������j�����������B

�@���̂悤�ȎF���̒����ɂ킽�鍷�ʐ���̌��ʁA���{�{�y�̐l�X�̗����i����j�ɑ���Ό��A�ٖ����ς����������Ɏ������̂ł���v�i�w�ߔe�s�j�@�����сx��ꊪ��j�ƕ]������B

�@�������A���̕]���͐������Ȃ��B

�@�Ƃ����̂́A���������]�ˎ���̗����ٍ͈��ł���A���{�l�ɂƂ��ė����l�ٍ͈��l����������ł���B

�@�F���˂̑_���͗����������ɒ��v���鍑�ł��邱�Ƃ����o���邱�Ƃɂ������B

�@�����͎F���˂��狭�����ꂽ�������̑������t��ɂƂ��ē��{�ɑ��Ď�̐����ێ������̂ł���B

�@�ꔪ�l���i���i���j�N�ɑ��ʂ��������i���傤�����j�����N�A�]�ˏ�肷��Ӊ��g�i�ʐ쉤�q���B�i���傤���j�E�쑺�e���i���������j���X�i���傤���j�j�ɑ��A

�@�u�����ė������s�̋����A���܂��H���̋悤�Ȃǂ܂ŁA���{���łȂ��A�����߂��悤�ɚn�i�����ȁj�ނׂ��ł���v�i�����������w������N�j�x�j�Ǝw�����Ă��邱�Ƃ��A���̂��Ƃ𗠂Â��Ă���B

�@�������ɍŏ��͎F���˂��狭�����ꂽ�������̑������������A����𗮋��݂͂�����̐���Ƃ��Ď��s���Ă������̂ł���B

�@���N�ʐM�g�͈ꎵ�Z�l�i���a���j�N���Ō�ɍ]�˂ł��ٗ炪�I�����B

�@����A�ꔪ����i�������j�N�͑Δn�i�����܁j�Ւn�i�������j�ٗ�ɕς�����B

�@���{�͑喼�ɐڑҖ��E��n�����A�_���ɐl�n���ۂ��đ�N�O����W�J���Ă�������A���N�ʐM�g���]�˂܂ʼn������Ȃ��Ȃ�ƁA���̌����肪�K�v�ɂȂ��Ă���B

�@���{�͂���𗮋��g�߂ɋ��߂��B���{�͎F���˂Ɉꎵ��Z�i�������j�N�ȍ~�A�����g�߂𖼖ڂɂ����q�؋��������A�ꔪ�O���i�V�ێO�j�N�ȍ~�A���C�������̋ߍ]�i�����݁j�E���Z�i�݂́j�E�O���i�݂���j�E���]�i�Ƃ��Ƃ��݁j�E�x���i���邪�j�E�ɓ��i�����j�E�����i�����݁j�E�����i�ނ����j�������̖��́E���̂ɍ������i��Z�Z�ɂ��i��܁����j���ۂ����B

�@�ꔪ�l���i�Éi��j�N�A�F���˂͗����ɗ��N�̎Ӊ��g�h���̂��ߋ┪�Z�Z�іځA�O�i���Z�j�N�ɂ͌ܘZ�i�����O�j�N�̌c��g�h���̂��ߋ┪�Z�іڂ̔q�������A�����g�߂̎����ɂƂ߂��i�w��a�]��g�ҋL�x�j�B

�@�ꔪ�܁��i�Éi�O�j�N�̎Ӊ��g��������Ō�ɂȂ����B

�@�����A���̌���\�O��ƒ��i���������j�A�\�l��Ɩ��i���������j�A�\�ܑ�c���i�悵�̂ԁj�����R�ɏP�E���Ă���B

�@�ƒ�A�Ɩɑ��Ă͌c��g���h�����ꂽ���A���r�Łu�������[�v

* �𗝗R�ɒ��~���ꂽ�i����֔V�u�����g�߂̍Ō�Ɋւ����l�@�v�j�B

�@�c��̂Ƃ��́A�F���˂��F���i�������傤�j����

* �i�ꔪ�Z�Z�q�c����r�N�j�����ѓ|���̕��j��N���ɂ��Ă����̂ŁA�v�悳��Ȃ������Ǝv����B

* �������[�@�@�\�O��ƒ�̂Ƃ��͏��R�p�k���E������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\�l��Ɩ̂Ƃ��͍��c��O�i�����炾�����j�̕ς���������B

* �F�������@�@�ꔪ�Z�Z�i�c����j�N�A��{���n���F���E���B���˂��������Đ����B�|�����߂������B

�@���{�͒����̒��v���ł��问������̊O���g�߂��}���邱�Ƃɂ��A���A�W�A�ɂ����ē��{�́u��Ќ��v�����߂悤�Ƃ����B

�@�F���˂͗����g�߂̍]�ˏ����e�R�Ɋ��ʏ��i���ʂ����A�����x�z�̈��艻���͂���A�܂����˗̎�̂������ő��ɗD�z����n�ʂ��m�ۂ����B

�@�����͗����g�߂ɐ������̑����������邱�Ƃɂ��A���ˑ̐����ɂ����Ă݂�����̎�̐����ێ��������B

�@�ꎵ��Z�N�ɁA�����g�߂��߂����āA���{�E�F���ˁE�����O�҂̂������ɂ�����W�����������̂ł���B

2 �i�v�g�̖k���㋞ top

�@�����͓�N�Ɉ��k���ɐi�v�g��h�����A�c��ɕ\�i�Ђ傤�j�E�����i�ق��Ԃj�����サ���B

�@�i�v�g��s�͐��g�i���ڊ��i����������j�E���g�i���c��v�����������䂤�j�̂ق��ɁA�s�ʎ��i�Ƃ����j�E�˕{�g�i�����ӂ��j�E���Ɏg�i���Ⴕ�j�E�ݑD�i��������j�s�ʎ��E�ݗ��i������イ�j�ʎ��E�k����M���E������M���E�������M�������g�g�^�i������j�E�ǑD�����i���傭���j�E�����i��������j�E�k�����ǁE�����i�������傤�j���i���тɁj��i�����j�ȂǓ�Z�Z�l���ł���B

�@���z�̑D�ɕ��悵�ēߔe���A���B�̒�C�i�Ă������A���a�i�Ђ��j�ɂ���Č܌Ձi�����j�j�ɒ��݂���B

�@�g�s���������i�������傤�A�n�q�ؖ����j���݂��A��������̐i�v�D�ł���m�F�������B�̗�����

* �ɂ͂���B

�@���n�ŁA���R����蕟���z���g�i * �i�ӂ��������j��������

* �i���Ԃ�j���o����B

* �������@�@���B�ɂ����ꂽ�_���i���イ����j�w�B�i�v�g��s���؍݂����B

* �z���g�i�@�@�����̒n�����̈�B�e�Ȃɕz���g�i���݂����A�����A�ˌ������A����̖��߂̐�z�A���̂ق���ʐ����ɏ]�������B

* �����@�@�����œ����̖����Ԃł��Ƃ肳�ꂽ�����B

�@�@�@�@�@�@�������ɂ������̊������x�ɑg�ݍ��܂�Ă�������A�畔�E�����z���g�i�Ƃ̂������ł��̕������g�p���ꂽ�B |

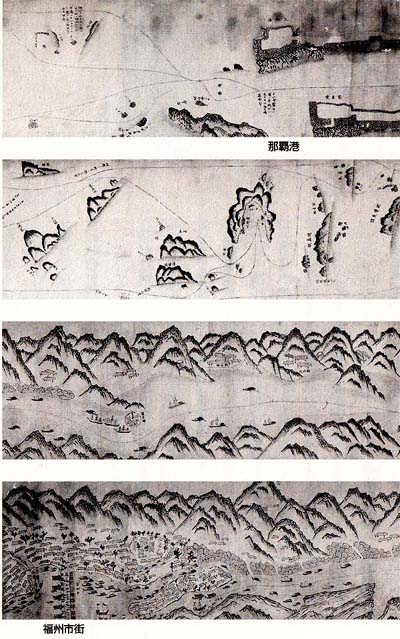

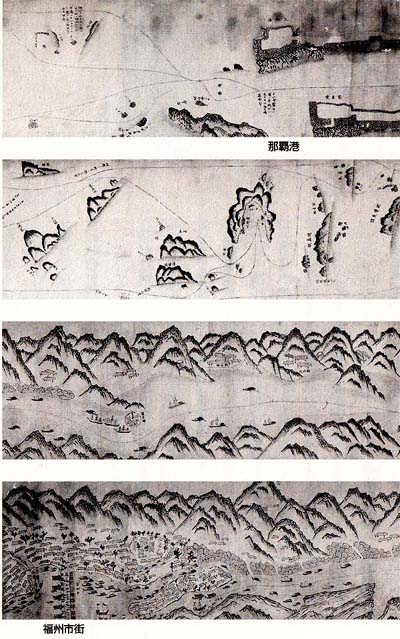

�_���w�i�����فj�G�z��{

|

|

������蕟�B�ɂ�����i�v�D�C�H�}��(�ォ��)

|

�����g�߂̐i�v���[�g(�^�h���[��������g�߂ٍ̈��̌��

�i�i�ϗm�q�ҁw���������������x�R��o�ŎЁA1999�N�r�ɂ��)

�����`���B�Ԃ̍q�H�́u�̗̂����̊C�}�v�Q��

|

�@���B����k���ɐi�v�g�̓�����A�k������̎w�}�������㋞���邪�A�k���ɕ����̂͐��g�E���g�Ə]�ғ�Z�l�]�ŁA���̑��̗����l�͕��B�Ɏc������B

�@�㋞����i�v�g�ɂ͉͌��i�������j�ʎ��i�����l�̗�����̒ʖ�j�ƈē����̔������𒆍��������Ă����B

�@���B���ĉY�錧�i���炶�傤����j�|�����i�������j�|�Y�B�{�i�������イ�Ӂj�|�K���]�i����Ƃ������j�|�����i�������j�|�h�B�{�i�����イ�Ӂj�|�g�B�{�i�悤���イ�Ӂj�\�y���{�i�����Ӂj�|���Ƙp�i���傤�����A�k�����j���ւĖk���ɓ�������B

�@���B����k���܂ł͓��{�̓����ɂ��Ĕ����Z���]����B

70

�@���Ƙp�ŗ畔�i�ꂢ�ԁA�O����ʂ̎����S���j�̉����̏o�}�����A�k����������

* �i�����ǂ�����j�ɏh������B

�@�k���ł́A�畔�ɖ��i�ꂢ�Ԃ�����A�����j�ɎQ�サ�A���R�����c�鈶�̕\�ƕ����A����ї畔���̙���������������B

�@�c��ւ̔q��́A���֏� * �i�����傤�j�ɓo�邵�đ��a�a�ŁA���g�E���g���O�i

* �i����Ђ�j�̐Ȃɐi�݁A�c����O���@��

* �i�����イ�����Ƃ��j�̔q�������B

* ����@�@�k���ɂ����ꂽ�O���g�߂̐ڑ҂������ǂ���فB

�@�@�@�@�@�@�@�@�ꎵ�l���i�������j�N�A�O���̕�����|�邱�Ƃ������ǂ�l��فi���₭����A���̐���̖k���̐}�Q���j�����킹��B

* ���֏��@�@���E���������̋{��B

* �O�i�@�@�i�͐��̊����̓����B��i�����i�ɕ������A����ɐ��E�]�̓�ɕ�������B

�@�@�@�@�@�@���������́A��i�Ɉʒu�Â����Ă����B�S�������N�ł������B

* �O���@���@�@�O���삫�A���n�ɂ�����邱�ƁB

�@���ꂪ�I���Č���A�c���艺�n���i������j�Ƃ������}�̋������畔�ɖ�ł��������B

�@�c���蒆�R���ւ̔q�̕��́A���֏�̐���ł���ߖ�O�̍���ɍڂ��Ă���i�X���A�g�҂����a�a�Ɍ������ĎO���@���̔q����������ƁA���NJ��i����͂�j��蒸�Ղ���B

�@���R�����̍c��̒����Ɨ畔�̙����́A�畔�ɖ����q�i

* �i���ォ�����j�̎掟���Ŏ��B

* ��q�i�@�@�畔�ɑ����A���v�E�ڑ҂Ȃǂ̂��Ƃ������ǂ�B

�@�����ē����A�c�����n���i���傤����j�Ƃ������ʂ̋������畔�ɖ�ł�������A���ꂪ�I�肵�����A�g�҂͖k���𗣂���i�ǘ^�O�E�O�㔪���j�B

�@���������`�ŏ\�����I���߂��뗮���͐i�v���s�������A���{�Ƃ̊W�ł���͂ǂ̂悤�ȈӖ��������Ă����̂��B

�@���{�̌��\������A���яd�Ȃ�ݕ������ɂ���ċ�݂̕i�ʂ��������ቺ���Ă������B

�@���̂��߁A��������݂̕i�ʉ������i�v�̏�Q�ɂȂ��Ă���Əq�ׁA���{�ɓn����̕i�ʂ����\��Ȃ݂ɐ����Ȃ����Ăق����Ƒi���A���{���u���������g�̂��߂Ɂv�Ƃ������R�ŋ��������Ƃ͑O�q�����B

�@���{�͈ꎵ��Z�i��i���j�N�ɍs���������g�߂̂��炽�Ȉʒu�Â��Ɋӂ݁A�����Ɛ��̍����E���v�W�����{�ɂƂ��ĕs���ł���Ɣ��f�����̂ł���B

�@�n����̐����ɂ́A�����Ɛ��̍����E���v�W�̈ێ������҂��開�{�̈ӌ������f���Ă���B

�@�����͂��̂��Ƃ��t��ɂƂ��Ė��{�ɓn����̐����Ȃ�����v�������Ǝv����B

�@�Ȍ�A�����͖��{�̓n���␁�ւ��̕ۏ�w�i�ɐi�v���邱�ƂɂȂ�B

�@�n����̐��ւ��͂͂��ߋ��s�̋���ōs��ꂽ���A�ꎵ����i�����\��j�N�ȍ~�͍]�˂̋���Ő���������ꂽ�B

�@�ꎵ��l�i���ۋ�j�N�A���h�i���傤�����j�͌c��g��h�����A贐����i�悤�����Ă��j�̑��ʂ��j�ꂵ���B

�@贐���͕ԗ�Ƃ��Č���G�z�u�S�����z�i���傤�������イ�悤�j�v�����h�ɑ������B

�@�����ŏ��h�͗��N�A�������̎��Y��̒߂̒u����贐���ɑ������B

�@����ɑ��A贐���͎���̐i�v��Ə����鉶�T�������������A���h�͂����܂ōv���ǂ���i�v�������Ƒi�����i��v�Ə��i���������߂�j���j�B

�@���̂��Ƃ肪�ꎵ�O�l�i���ۏ\��j�N�܂ŌJ��Ԃ��ꂽ�B |

���h�ё���

|

���������V���@�@

��Z�Z�O�N�ɒ������玒�����Ƃ�����B

��̍��͖��B�����B

|

�@��������N��v�ɂ�����闝�R�́A���h�̈ꎵ�O�Z�i���ۏ\�܁j�N�\�ꌎ�\����t�̋ޑt�i�����j�ɂ��ƁA

�@�u�b�͑�X�������A���X�v�E�������Ă����B

�@���̍v�����ɂ����Ē�R�i�Ă�����j�q�C���Ē�����s�������쏔���̌��i����ցj�ɗ邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v

�@�Ƃ������Ƃł������i�{�c�r�F�u��̊O���v�j�B

�@�܂�A�i�v�𒆒f���Ă��邠�����ɁA����A�W�A�����ɒ��v���̐Ȏ����Ƃ��Ă������̂ł͂Ȃ����Ƃ����̂ł���B

�@�����͐��ɒ��v���鍑�X�̂Ȃ��Œ��N�ɂ��ő��̐Ȏ��Ɉʒu�Â����Ă����̂ŁA���̐Ȏ����ێ����邽�߂������B

�@���{�ɗ����g�߂������]�������邤���ŁA�����ɂ�����Ȏ����d�v�ƔF������Ă�������ł���B

�@��v�Ə����͂��̂��Ƃ��ꎵ�l�Z�`�l�l�i�����܁`�������j�A�ܘZ�`�ܔ��i���Z�`���j�A�����i�V�����j�N�ɋN���������A�����N�ɂ͂����P���邱�Ƃɐ��������i�L���R�a�s�u�����̑ΐ��O���ɂ��ā\�\贐��E�������̈�v�Ə����𒆐S�Ɂ\�\�v�j�B

�@���̊�т��A�����́u����͐��ɒ����N���Ȃ���������ŁA�S�������̉h���ł���v�Ɓw���R�����x�ɋL�����B

�@�ꎵ��Z�i�������j�N�ɍ]�ˏ�肵�������l�́A�F���ˎ哇�Ïd�h�i�����ЂŁj�ɑ��A

�@�u���N�E�����E�����i�x�g�i���j�E�ə��i�r���}�j�̎l�O���́A���̐Ȏ��Ő��̍c��ɔq�y����v�i�w���q杋L�x�j

�@�ƁA���������N�ɂ����̐Ȏ����ێ����Ă��邱�Ƃ�����Ă���B

�@�w���R�����x�̐i�v�L���́A�ꎵ�����i���i���j�N�܂ł͐i�v�g���k���ɕ����A�c��ɕ\�E������_�悵�A�c�邩��������������Ƃ��L���������������A���Z�i����j�N�ɂ͏]���̋L���ɉ����āA

�@�@�c�邩�璆�R���ɒʏ�̉��ȊO�ɓ��������������ƁA

�@�A�c�邪���c���܂鑾�_�ɍs�K�����Ƃ��A���N�E�쏶�i���I�X�j�E�����i�V�������^�C�j�Ȃǂ̎g�b�ƈꏏ�ɒ���̕S���i�Ђ������j�ɏ]���A�V����������݂����ƁA

�@�B�c�邪�����i�ɂ�����j�̎����t

* �i�����������j�ɍs�K����̂N�̎g�b�Əo�}���A�܂��A�������i�ɂ����傭����j�̗��{�E�~�����i����߂�����j�Ō䉃�����������ƁA�Ȃǂ��L���A�Ȃ��ł��~�����ʼn��Z��ԉ��������čʐF�����j�q�i�ǂj�����������Ƃ��u�S�㖳���̉h���ł���v�Ɠ��L����悤�ɂȂ�B

* �����̎����t�@�@�k���̐������̑��t�r�i�������������A���}�Q���j�̐��݁A�L�V���i�ق���������j�̖k�ɂ������{�a�B

|

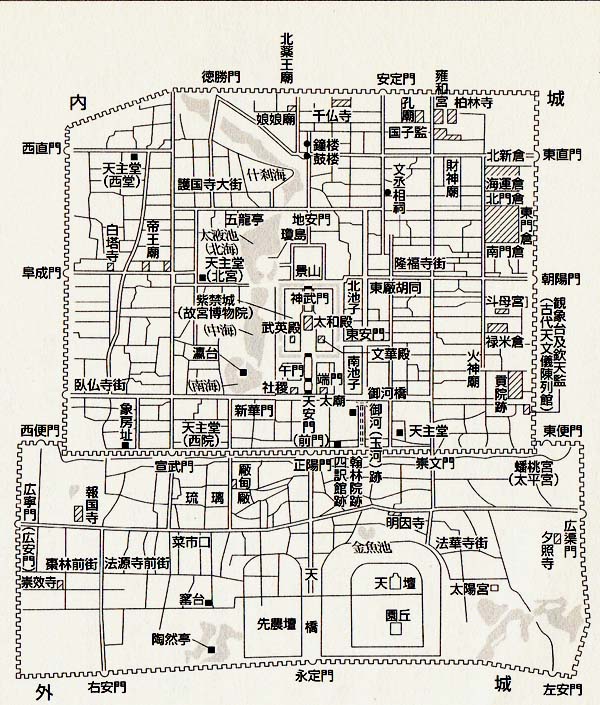

����̖k��(�p�䌹���E�����^�u�Y��w�M�͓��L�x�q���}�ЁA1978�N�r�ɂ��)

|

|

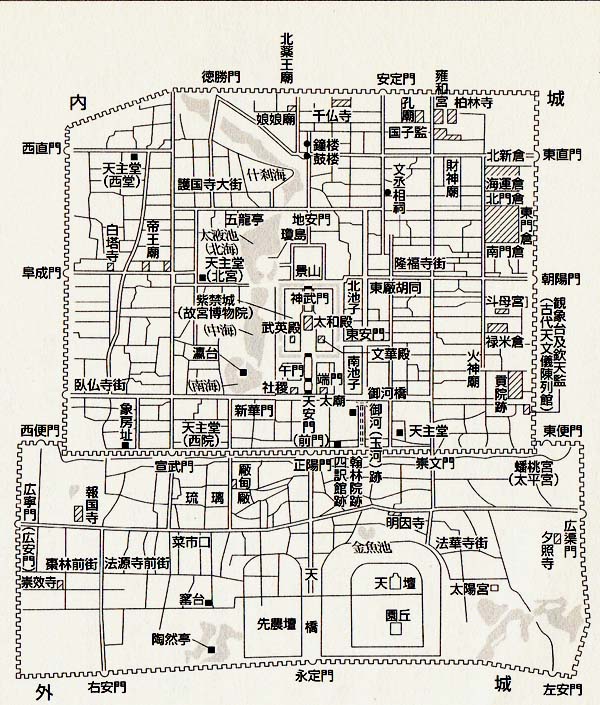

�V����

|

���֏�i�̋{�����@�j

|

�@���c���܂������_�͓V�����i�Ă����j�̓��ɁA�V����܂����V�d�i�Ă�j�͊O���i�Ƃ��傤�j�̓�ɂ���B

�@�i�v�g�̖k���ł̍s���Œ��ڂ������̂́A�O���g�b�Ƃ̌𗬂ł���B

�@�ꎵ���Z�N�ȍ~�A�w���R�����x�́A�i�v�g���O���g�b�Ǝ��֏�̌ߖ�ōc��̐����i�������j�𑗌}������A�ۘa�a�i�ق�ł�j�ɏ����ꂽ���ƂȂǂ������ɋL�^����B

|

���������g�b�̐ڐG

|

�����̎g�b���s�����Ƃ��ɂ����g�b�̍�

|

�@��̉E�\�́A�����̎g�b���O���̎g�b�ƍs�����Ƃ��ɂ����N���Ƃ��̍������������i�f�����̓l�p�[���A�b�ӕz�͕s�ځj�B

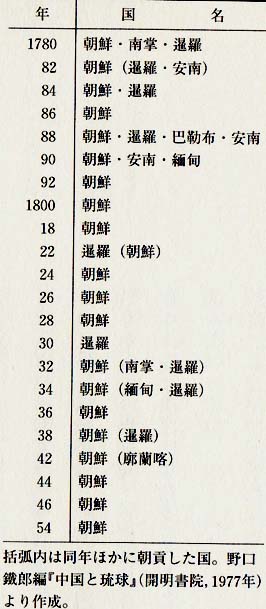

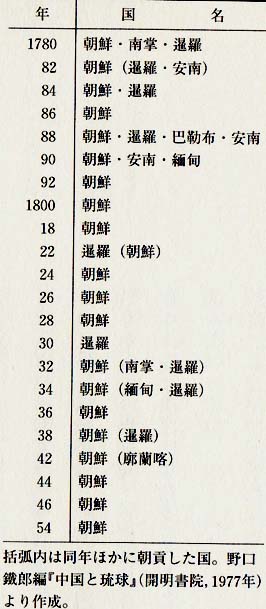

�@�����������Ƃ��ꎵ���Z�`�ꔪ�l�i���i��`�������j�N�̘Z�Z�]�N�Ԃɓ������i��N���̌v�Z�j�B

�@��̍��\�́A�ꔪ�O���i�V�ێO�j�N���~���i�Ƃ����j���Ӊ��g

* �i���Ⴈ�j�̏��Ƃ��Ėk���ɕ��������i�P�i��������j�̉��s�^�i�����낭�j�w���v���w�i���傭���j�x�i�w���s�^�I�W�x��j����A���N�̎g�b�������̎g�b�ƍs�����Ƃ��ɂ��������Əꏊ���������i�����֔V�u�k���̗����g�߁v�j�B

* �~�����Ӊ��g�@�@����A���N���璆���ɕ����N��̎g�߂́A�~���g�ƍc��g�̓���A���Ƃ͎Ӊ��E�t���ȂǕs����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�~���g�͔N�n���j�ꂵ�A�c��g�͗�𐿂��g�߁B

�@�\���̍��e�����V�i�����낶���j�́A����E�����Ȃǂ̋V������e���i�O�����o�̐ڑ҂���ђ��v�������ǂ��������j�ŗ��K���邱�Ƃł���B

�@�ꔪ�Z���i���a���j�N�̒��N�������c�i����j�̍��������ӂ���Ӊ��g�ɐ��s�����������i��イ�Ƃ����傤�j�́w����^�i�����낭�j�x�i�w���s�^�I�W�x��j�킵�Ă��邪�A���̖k���s���Ŋ����W�w�����W�i�ւ��������イ�j�x��҂݁A��������͒������i�Ă�������j�E�Օ����i�Ă��Ԃ�͂��j�E�n�p���i�܂������j�E�V���i����Ă��イ�j��l�l�̎����̘^���Ă���B

�@�������Ǝ@����͋v���i���߁j���l�ŁA���ꂼ��w���V��i����䂤�����j�x�w�l�{���W�i���ق�ǂ����イ�j�x�̒��삪����B

�@�@����̎��́A�ꎵ����i���ێl�j�N�̍����g�i���g�C��i�����ق��j�E���g���܌��i����ق������j�j�ɐi�悵�����́B

�@�n�p���E�V���̎��͈ꎵ����i�����l�j�N�ꌎ�\�ܓ��~�����Œ����ɂ�����ł���B

�@��l�Ƃ��ꎵ��Z�i�����O�j�N�~�̐i�v���g�E���g�ł������B

�@�����ӂ����ъC��������{�����ꎵ���i���j�N�O��A����A�W�A���o�q���Ă��鉜�D���A�l���i�����O�j�N�̓������i�J���{�W�A�j�D�A�O�i���O�j�N�̙���吧�i�J���n�j�D�A�ܘZ�N�̝����i�V�����j�D�A�Z�O�i���\�O�j�N�̓����i�g���L���j�D�A�Z���i���a�l�j�N�̌����i�R�E�`�j�D�E�L���i�J���i���j�D���Ō�ɓr�₦�A����ɗ��q���钆���D�͓싞�i�i���L���j�D�E�J�g�i�j���|�[�j�D�E�͖��i�A���C�j�D�E�L���i�J���g���j�D�E��p�D�̌��D�i�����ӂˁj�݂̂ɂȂ�A������₪�ėg�q�]�͌�����Y�i�T�|�j�D

* �Ɏ��ʂ��Ă������B

* ��Y�D�@�@���̟����ȉË��{���Ό��̓�Y���o�q���Ē���ɗ��q���������D�B

�@�@�@�@�@�@�@�@��Y�͈ꎵ�O�Z�i���ۏ\��j�N���뒆���ɂ�����Γ��f�Ղ̎�v�ȍ`�ł������B�u���{���≮�v�ƌĂ�钆�����l�������B

�@���̌��ʁA�����D�������炷�C�O��������Ă��������Ƃ��l������B

�@�i�v�g�͖k���ŏ��O���̎g�b�ƌ𗬂̋@��������̂ŁA���̋@��𗘗p���Ċe�����m�肤�闧��ɂ������ƍl������B

�@�����͐i�v�g���A������ƁA���̎҂𓂔V����i����̂���сj��g���i��������j�Ƃ��ĎF���˂ɔh���������������B

�@���D�̒f���A�i�v�g�͓��{�ɂƂ��ăA�W�A���̒҂Ƃ��Ĉ�w�d�v�Ȉʒu���߂Ă������Ǝv����B�A

�@���{�͐��ɒ��v���问������̎g�߂��A���{�̌�Ќ���푝�i����܁j�����u�Ƃ��ďd�v�������B

�@���̂��ߗ����Ɛ��̍����E���v�W�̈ێ������҂����B�����ŗ����͐��ɒ��v�𑱂��A���v���̂Ȃ��Œ��N�ɂ����̐Ȏ����ێ����邱�ƂɂƂ߂��B

�@�����āA�����g�߂̍]�ˏ��𑱂���ƂƂ��ɒ��������F���˂ɂ����炵�A���̑��݊����֎������̂ł���B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |