|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 終章

第一章 福浦(ふくら)港にて

能登半島を、北東方向に向いている動物の顔と見立てると、その後頭部にあたるところに福浦(ふくら)港がある。

いまは小漁港にすぎないが、ここは古来、日本海の交通の要衝であった港だ。

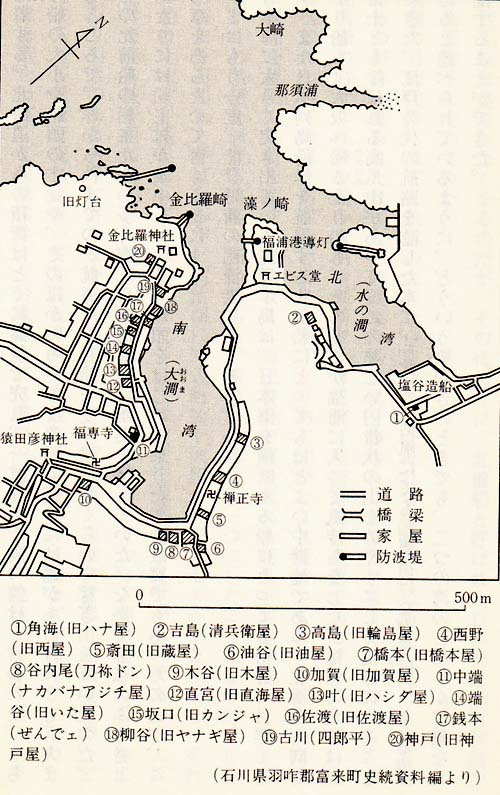

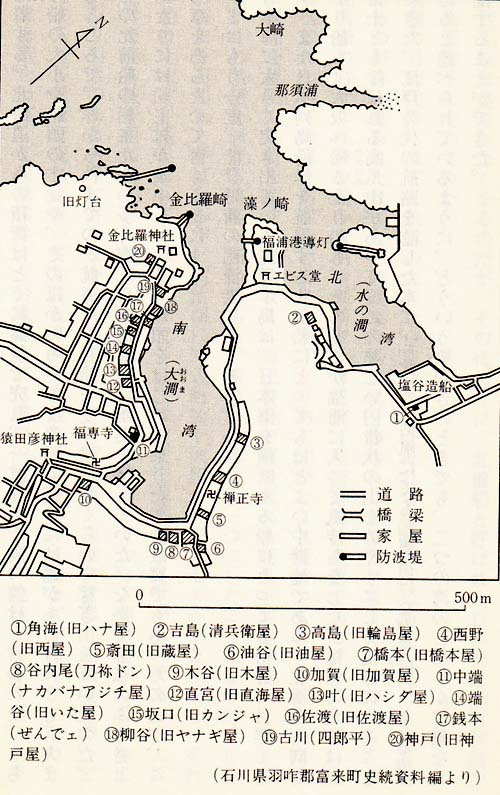

台地の上から見下ろすと、深く切れ込んだ二つの湾が見える。

北側の湾が水の澗(みずのま=汐の澗)で、南側の湾が大澗(おおま)だ。

二つの湾のあいだに藻ノ崎(ものさき)という岬が細長く突き出ている。

断崖にかこまれたこの両湾は、現代の大型船舶にとっては水深も広さも足りないけれども、太古の時代から近代初期まで、日本海を往来する船の絶好の港であった。

港の入口も左右から張り出した岬と自然の防波堤になっている岩々で風波がさえぎられている。

海が荒れても湾内は静かだから、避難港として、風待ち港として、まずこれ以上のぞめない自然地形を持っている。

能登外浦から加賀海岸にかけて、ほかにはこれだけの湾入がない。

金沢の外港である宮腰(みやのこし、金石=かないわ)は銭屋五兵衛の根拠地としても知られる港だが、これは犀川の河口を利用したもので、港としての条件はよくない。

南加賀の塩屋港も大聖寺川の河口港にすぎない。

そのすぐ西の越前の三国(みくに)も北前船(きたまえぶね)で繁栄した港だったが、これも九頭竜川(くずりゅうがわ)の河口港で、明治になってからオランダ人技師G・A・エッセル(だまし絵画家エノンヤーの父)の設計で防波堤を建造している。

天然の良港としては、福浦(ふくら)がこの一帯で唯一のものだった。

能登半島は日本海に大きく突き出しているため、海流に乗ってここへ着く船が多かった。 |

福浦港は能登半島の外側(西側=左下)にあり、船が小さかった

昔には手頃の入江のある港で栄えたが、動力付きの大型船の今は

忘れ去られ、国道も鉄道もない小漁港になっている。

|

それらの船が入るのは、いきおい福浦の港ということになる。

渤海(ぼっかい)使節団の来航など、記録されているものもあるが、そのほかにも数多くの大小の船の出入りがあったにちがいない。

三上次男の論文「東北アジア史上より見たる沿日本海地域の対外的特質」に、

「渤海人の来日は、公式の使節のみではなかったに違いない。

私貿易者も往来したと思われるが、彼らも季節風と潮流を利用したとすれば、必ず能登・加賀・越前を中心とする北陸路、出羽、山陰などに到着したであろう」 |

と書かれているのだが、なかでも多くの船が能登半島に着き、福浦の港へ入ったであろうと思われる。

渤海人の来航は八世紀から十世紀にかけてのことだが、それ以前にもそれ以後にも、日本海にさまざまな船が往来していたようだ。

古い時代には目指したところへ正確に着くというわけではなく、漂着に近い場合が多いのだが、海としては小規模な日本海は、海流という海の道もあって、季節をえらべば小さな船でもなんとか往来できる。

大木をくりぬいた丸木舟(単材刳船)などはごく丈夫なものだから波や岩礁で壊される心配が少なく、かえって大胆に海へ乗り出していたかも知れない。

考古学の森浩一同志社大学教授によると、隠岐の黒曜石が二万年あまり前に沿海州に運ばれて使われていたということだ。

森教授はそのルートを、日本海岸の潟から潟へと船で北上して運ばれ、間宮海峡を渡って大陸に入って行ったのであろうと推定しておられる。

日本海東岸の沿海ルートと呼んでいい。

そしてこれは私の想像だが、後年の渤海使節団の往復を考えれば、それと同じ海の道もまた、はるか昔にも使われていたのではないだろうか。

海流と季節風を使って日本海を横断するルートである。

海の交通路は、日本海のような小海では、案外いろいろな道すじがあったのではないだろうか。

最近、縄文中期の日本製の玖状(けつじょう)耳飾りが釜山の近く、洛東江流域の丘陵上にある遺跡から見つかったという報道もあった。

これも、北九州から対馬海峡を渡って運ばれたものかも知れないが、ことによったら山陰や北陸から日本海を渡って行ったのかも知れない。

福浦港大澗(おおま)の南側の岬の上に、渤海使節団の来航を記念する石碑が建てられている。

ここは福浦港の日和山(ひよりやま、船頭たちが天候を見る場所)であり、灯明台(とうみょうだい)の置かれていたところでもある。

明治初期に建てられた木造洋式灯台も今は使われていないが残っている。

渤海国からの使節団は二百年近くのあいだに三十五回来航しているが、そのうちかなりの回数、能登の福浦に入ったと見られている。

高瀬重雄著『日本海文化の形成』に、つぎのように説明されている。

日本の朝廷としては、外国船の来着すべき港として、筑前の大津浦一港を指定し、『延喜式』のなかにも太宰府の「蕃客儲米三千八百四十五石云々」の規定を設けていたほどであるが、渤海からの使節団は、越前・能登・加賀などの北陸地方に着くことが多く、ときには越後・出羽などに漂着する場合があったのは、多くリマン海流の影響によるとみられる。

(中略)

三十五回の来朝でも伯耆(ほうき)・出雲(いずも)・隠岐(おき)などの山陰地方についたこということと八回、蝦夷地・出羽に着いたのが三回、若狭・丹後・但馬が三回、長門・対馬が二回、越後・佐渡・能登・加賀・越前などの到着は十三回を数える。

着地の記されていない四回も、おそらく能登の福浦か、あるいは越前の松原館にはいったのであろうとされている。 |

よくぞ三十五回もの使節団が来着したものだ。

北西季節風を利用するために秋から初冬にかけての来航が多いのだが、そのころの日本海は荒海である。

冬のさなかよりはいいだろうが、季節風の強い日は海辺で見ていると海一面に白波が立ち、水平線は鋸の歯のようになっている。

当然、遭難もある。

七七六年に来日した第九次使節団は、一八七人中の一四一人を失い、生きのこった四六人がかろうじて越前国加賀郡に入っている。

いまの石川県加賀市、私のふるさとだ。

この越前国加賀郡は、日本から渤海へ派遣した十三回の使節団のうち二回の帰国地でもある。

詳しいことは分からないが、荒海の航海で疲れ果てた人びとが、私のふるさとでしばらく休養をとるということが幾度かあったのだ。

それにしても、渤海からの船団が三十五回、日本からの船団が十三回、日本海を往復しているということは、到着地が一定しないとはいえ、かなり安定した航路があったことを示すものだろう。

政府間の使節団の船だけでなく、民間人の貿易船がさかんに往来していたというのも、航路があればこそである。

渤海人が「化を慕ひて」数百人の集団でやってきて出羽国にいるという記録もある。

七四六年と七七九年の二度にわたる渡来だ。

これなども、もしも航海がはじめからイチかバチかの冒険だったら、自分の意思ですすんで船に乗りはしないだろう。

政府の命令で乗船する使節たちとはちがうのだから。

遣唐使船の遭難が多かったのと比べると、日本と渤海のあいだの日本海航路はよほど安定していたと思われる。

それだけに、おそらく帰化を目的としていた渡来もあったのだろう。

極端に言えば、湖の対岸へ移住するくらいの心安さがあったのではないだろうか。

日本列島の住み心地なども多少は知っていてのことだろう。

そして実際に來てみると、そこはたしかに彼らのふるさととよく似た土地であった。

渤海の領域であった沿海州へ昆虫調査に出かけた柴谷篤弘さんに聞いたことだが、沿海州の植生は東北日本と同じで、それも日本のように乱開発されていない手つかずの自然だから、昔の日本にいるような一種のなつかしさがあるということだ。

柴谷さんの『日本海の向う側・ソ連邦沿海州で考えたこと――環日本海の環境政治学』という本にも、そのことが書かれていて、つぎのように主張されている。

| 沿海州は日本で一般にシベリアと一体化して考えられるが、地理的にも生物学的にも、これは環日本海の成分として、日本列島(とくに北海道や本州北半)、朝鮮半島、中国東北地区=旧満州の東部と一体化して考えるべきものである。 |

沿海州から中国東北地区東部にかけては、日本と同じくナラ、カシワ(オーク)、カエデなどが茂っていて、

「一九三〇年代の長野県あたり、もっともゆたかだった林相の地域」を思わせる、ということだ。

渤海と日本とのあいだには、交通路が或る程度安定していて、さらに自然環境の類似があり、相互に親近感を抱いていたように思われる。

もちろん、貿易の利もあった。

民間の貿易船だけでなく、使節団というのも表向きは例えば日本の朝廷の祝いごとを賀するためとなっていても、実質は献上品を持ってきて下賜品を持ち帰るという貿易である。

渤海からは毛皮、薬草、蜜・昆布などが献納され、日本からは絹などの織物や糸が多く贈られた。

民間の貿易品も同様であったとみられている。

渤海使節団にとってはその貿易の利か大きかったのだが、日本が得たものはそれよりも文化であり情報であった。

使節団は日本の朝廷に招かれて渤海音楽を奏し、詩文の贈答を行なった。

その影響、ことに音楽の影響は大きい。

また、唐と密接な関係を持っていた渤海から、唐に関する情報がもたらされた。

日本政府が安禄山の乱(七五五年)のことを知ったのも、渤海の使節からであった。

渤海の来航より早く、六〜七世紀には高句麗(こうくり)使節団が十八回にわたって来朝、そのうちすくなくとも四回は越(こし)の国に着岸しているので、当時もすでに日本海を横断する航路があったと思われるのだが、なんといっても渤海時代の二〇〇年が日本海交通史の大きな一時代であったし、そのなかで福浦港の果たしていた役割は実に大きい。

日本政府は八〇四年、このごろ渤海使節団が能登に着くことが多いが、そのもてなしに粗漏があってはならないから、

「宜(よろ)しく速(すみ)やかに客院を造れ」という勅命を出している。

その場所は福浦(当時は福良)とみられている。

客院が実際に造られたかどうかは不明だが、すくなくとも福浦にはそれ以前から、外国使節団三百人以上を長期宿泊させられる施設はあった。

その改築改善を命じたのがこの勅命(ちょくめい)であるようだ。 |

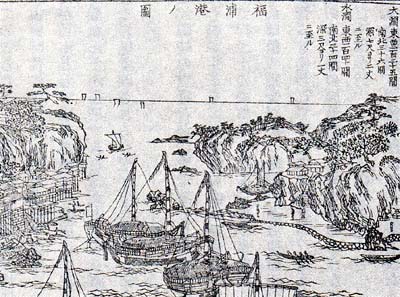

嘉永期の福浦港「能登めぐり」より(石川県立図書館)

|

というのは、渤海からの来着場所はそのときどきで異なっても、北陸道一帯の沿岸に着いた場合の帰航の船団はかならず福浦から出航して行ったので、出航までのかなりの月日を福浦で過ごす必要があったからだ。

波風のない福浦港内で船の修理をしたり、新船の建造をしたりしてから、渤海へ向けて出航して行ったのだ。

八八三年に出された勅令が、そのことを語っている。

能登国に勅して、羽咋(はくい)郡福良(ふくら)泊の山木の伐採を禁じせしむ。

渤海客が北陸道岸に着く時、必ず還(もど)る船を此の山で造る。

民の伐採に任せ、或いは材無きを煩(うれ)う。

故に予(あらかじ)め、大木を伐るを禁ず。

民が業を妨ぐることなかれ。 |

福浦の日和山から海を見渡しても、いまはわずかに小漁船を見かけるくらいだ。

日本海沿岸の北に行ってみても南に行ってみても、それは同じだ。

だが、かってこの海には、向う岸とのあいだを往来する高句麗船団も渤海船団も、そして記録されない多くの民間船も走っていた。

三上次男のさきに引いた論文には、渤海滅亡後も、渤海国の遺民である女真人の海賊船や密貿易船が日本海を往来していたという推定が語られ、また、十世紀から十二世紀にかけての来船の来日のうち日本海に入って北陸に着いたもののあるのは、北陸に「渤海国の使節を受入れた時からしだいに醸成されていた国際貿易地域的感覚」があったからだろうと言い、「異国の文物に対する親愛感」が来商を受入れさせていたのだろうと推定している。

もちろん、記録されたものよりはるかに多くの密貿易船が来航していたはずである。

これも三上論文や吉岡康暢「北東日本海域における中世陶磁の流通」によると、日本海沿岸各地の港湾遺跡や沈船遺跡から大量の中世中国陶磁が出土しているという。

港湾内や浅い海で沈んだ船の積荷である。とりわけ能登と加賀に多いのだが、たまたま発掘された港湾だけでもそうなのだから、かっての日本海をいったいどれだけの陶磁積載船が走っていたものか。

発掘は無理だが、日本海の深い海底にはこの海で沈没したであろう多くの船に、いまも中国陶磁や、日本海沿岸各地の産物がねむっているだろう。

近世日本は鎖国政策をとったので、ひそかに行なわれた密貿易の船のほかは、日本海を縦横に走る船は見られなくなるのだが、その代わりに、北前船と呼ばれる日本列島沿岸航路の船が何百何千と走っていた。

福浦の日和山からは、一枚帆の大きな白帆をあげたそれらの船が、福浦港へ風待ちに入ってくるのが日々見られたはずだ。何艘もの船が帆をつらねて来る光景もよくあっただろう。

北前船の時代、江戸中期から明治中期にかけてが、福浦港の最盛期である。

北前船については章をあらためて書くが、とりあえずひとことで言っておくと、これは他人の商品を運んで運賃を稼ぐ船ではなく、自己資金で買い入れた商品を他地へ運んで売りさばき、その差額を儲ける買積み商船である。

船会社と商社を一つにしたようなものだ。

北前船は俗に千石船とも呼ばれるが、明治期に洋式帆船や汽船を併用するようになっても、それらの船はすべて北前船である。

北前船というのは、その商業形態を呼ぶ名称である。

大坂(大阪)を春の彼岸頃に出航した船は、瀬戸内海の港々に寄港してから下関を廻って日本海に出、取り引きのある各港に寄りながら北海道へ向かい、江差、福山(松前)、箱館(函館)などの港に入って積荷を売りさばいてから五月六月に獲れるニシンのシメ粕などを仕入れて夏のうちに北海道を出航して帰路につく。

台風期の前に瀬戸内海へ入って、晩秋か初冬の頃に大坂に帰着する。 |

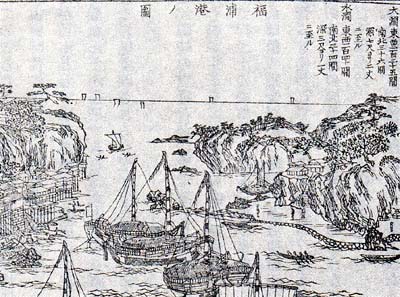

明治期の福浦港「能登地誌略」より(石川県立図書館)

|

北海道からの積荷はとくに高値で売れ、一航海で千両の儲けと言われた。

もちろん船の大小や船頭の才覚や、そのほかいろいろな要因で儲けには幅があるけれども、大まかなところで、春から秋までの一航海で千石船一隻の建造費ぐらいを稼ぎ出していたのだ。

この北前船の船主たちの多くが、日本海沿岸に本拠を構えていた。

なかでも私のふるさとのあたりには船主村が集中していて、船頭をはじめ船乗りたちの故郷でもあったのだが、これも章をあらためて書くことにする。

いまはもう一度、能登外浦の福浦港にもどろう。

日本海に大きく突き出ている能登半島は、日本海を横断する船にとっても格好の目標であるが、また日本列島沿岸を航海する北前船にとってもほどよい中継地である。

北海道へ向かう下り船も、大坂へ帰る上り船も、その多くが福浦に入って風待ちをした。

福浦の北には能登富士とも呼ばれる高爪(たかつめ)山があって、この美しい円錐状の山をめやすにして福浦に入ることができた。

江戸時代の航路を誌した本に、「此湊(このみなと)は何風にても船帆掛けながら障(さわり)なく入る湊」であると述べられているように、どういう風向きのときでも、二つの湾のどちらかに難なく入港することができた。

二つの湾、水の澗と大澗の奥には、波静かな湾に面して船宿がずらりと並んでいた。

盛時にはおよそ二十軒、それぞれの船宿に得意先の船があった。

船頭専門の船宿は「問屋」と呼ばれ、若い者たちの船宿は「ツケ船」と呼ばれたのだが、風待ちのために入った船の船乗りたちも、緊急避難で入ってきた船の船乗りたちも、それらの宿で出航を待った。

港には遊廓がつきものだ。福浦にも多いときには七十数人の遊女がいたという。

遊女たちにとって船の男たちは金を使ってくれる客であるが、長びく風待ちのあいだには馴染みの船乗りに情が移って、一日でも長くいてほしいと思うことがあっただろう。

福浦の遊廓は日和山の近くの高台にあったのだが、そこからさらに三十分ばかり歩いた先の断崖の上、松林のなかに、腰巻地蔵と呼ばれる小さなお地蔵さんがある。

遊女たちがひそかにここへやってきてお地蔵さんに腰巻をかぶせ、海の荒れるのを祈願したと言われている。

不浄の腰巻をかぶせて地蔵を怒らせ、その怒りで海を荒らしてもらおうというわけだ。 海が荒れれば、いとしい男の船出は延びる。

男たちが居つづけてくれればそれだけ収入が増えるわけだから、その目的で腰巻地蔵へやってきた遊女もいなくはなかっただろうが、私にはどうもそれは少なかっただろうと感じられる。

願を掛けるには人目についてはよくない。ことに船の男たちに知られては一大事である。 |

福浦の船宿

|

男たちの仕事を妨害する行為だから、よほど人目を忍んで、こっそり出かけなくてはならない。

夜中とか夜明け前に、提灯などの明かりは持たないで、わずかな月明かりや星明かりをたよりにして、断崖上の細い道を行き来するには、かなりの勇気がいる。

くらがりのなかでは道を踏みはずして海へ転落する恐れもある。

足下から海がとどろく。

途中には身許不明の水死人たちを葬ってある極楽坂もある。

その道をあえて歩いて行く女たちは、よほど思いつめていたものだろう。

男への強い恋情がなかったら、なかなかできないことだ。

この地蔵の建立伝説の一つに、むかし都から流れてきたオイチという遊女が松前通いの船頭に恋をして、男が帰り船でやってくるのを待ちこがれていたのだが、その船が難破したか遂に帰らず、オイチは狂い死んでしまい、このオイチを弔うために地蔵が建てられた、というのがある。

腰巻地蔵と似た風習は各地の港にある。荒縄で地蔵を縛って悪天候を祈願する例や、地蔵を引きころがして逆風や大雨を祈願する例など、いずれも港の女たちが惚れた男の出航を遅らせようとするものだ。

風待ちの五日や十日はあたりまえの日数である。

無理に出航すれば途中から戻ってくるのはいいほうで、生命を失うかも知れない難船の危険がある。

船頭は毎朝日和山に立って慎重に、風や雲の具合を観測し、出航の可否を判断した。

幕末、佐渡の宿根木(しゅくねぎ)に住んでいた柴田収蔵という田舎医師は当時もっとも精密な世界地図を作製していた人物だが、この人が江戸へ出かけるために佐渡の小木(おぎ)港で越後の寺泊への渡船を待つ日々が、『柴田収蔵日記』に見えているが、これを見ると約一ヶ月の風待ちである。

小木の船宿に泊まって出航を待っているのだが、来る日も来る日も逆風で、船が出ない。

収蔵は訪ねてくる馴染みの遊女たちと酒を飲んだり共寝したりして暇をつぶしている。

しびれを切らして自分も朝、日和山へ行って風向きを見たりするのだが、天候ばかりはどうしようもない。

|

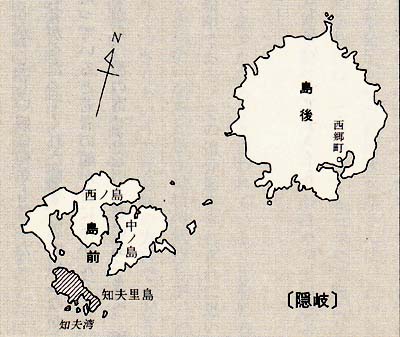

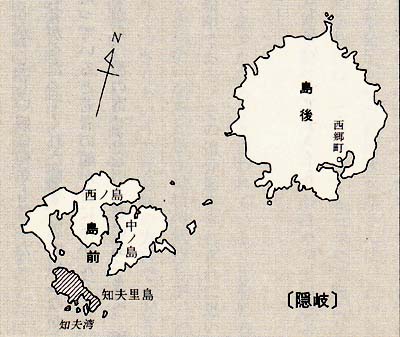

隠岐の島 島前の航空写真

島前は三つの島からなり、その中海を写したもの

|

|

この柴田収蔵が若い頃、上方へ向かう商船に便乗して金毘羅詣に出かける船旅の日記もある。

旧暦五月十六日に宿根木浦(佐渡)を出帆、七月一日に丸亀に到着して金毘羅さんに参拝し、七月十六日に小木港に帰港しているのだが、この往路で海が荒れ、隠岐の知夫里(ちぶり)島に寄るはずが風に押されてかろうじて島後(どうご)の港に入っている。

知り合いの船も何隻か同じ港に風待ちに入っていて、風待ちのあいだ互いの船に出かけて酒を汲み交わしたり、上陸して島内見物をしたりもしているのだが、このときの風待ちは十八日間に及んでいる。

隠岐は本州に近いほうの三島と、遠いほうの一島の計四島を主とする約百八十島の群島で、近いほうを島前(どうぜん)、遠いほうを島後(どうご)と呼ぶ。

柴田収蔵の乗った船は流されて島後に入ったが、島前でもいちばん本州寄りの知夫里(ちぶり)島が、風待ち港として良い港を持っていた。

深く切れ込んだ湾があり、港口には二つの小島が横たわって天然の防波堤になっている。

北前船など日本海を航行する船の恰好の風待ち港だった。

私はかってこの知夫里島を訪ねて書いた紀行に、この島の娘と北前船の若い船乗りとの恋のことを、つぎのように書いた(『海上の王国』所収)。

昔、日本海に大きな白帆の和船が往来していたころのこと、この島の娘お松と北前船に乗り組んで島に立ち寄った若い船乗りとが恋仲になった。

何日かがすぎて船が出て行く日、若者はかならず帰ってくると言い、娘はその言葉を信じて待った。

浜辺に立っては若者の船の来るのを待った。

若者はなぜか来なかった。彼の乗った船が難破でもしたのだろうか。

心変わりしてどこか他国の娘と一緒にでもなったのだろうか。美しい娘は何年も待った。

娘は浜辺で、逢っていた短い日々に若者がうたってくれた歌を、思い出しながら口にした。

文句も節もうろおぼえだが、うたっていると若者の顔が目に浮かんでくる。

夕陽に波のきらめく海の向こうへ目をやりながら、波の寄せる音引く音のあいまに、娘の歌がとぎれとぎれにつづいてゆく。

どっさり節の起源とされる話である。

今宵一夜が お名残惜しや

明日はいずこで梶枕 サアノウェー

離れ コレワイドウジャナー ともない ナアチョイト

隠岐の島 サアノウェー

「離れともない」とうたおうとして、「離れ」までうたうのだが、

「これはどうしたことかいなあ(歌にならんなあ)」という意味の合の手が入ってから「ともない」につづく。

知夫里島で「ふるさとをさぐる会」を去年発足させた長畑彦五郎さんは、どっさり節の名手でもある。

島についた夜、長畑さんをお訪ねして聞かせてもらった。胸にひびく歌であった。

このごろでは三味線や太鼓入りで賑やかにうたうのがはやっているよしだが、どっさり節はやはり無伴奏がいい。

若者がうたってくれたのは松前追分であっただろうと言われている。

北前船の船乗りたちが月の夜などにしんみりうたった船唄である。その追分節をきれぎれに思い出しながら、「どっさりくっさり」追分に似てきたかいなあと思うお松の気持ちが、どっさり節の名のおこりになっている。

どっさりくっさりというのは隠岐の方言で、どうやらこうやらの意味である。

この歌に似合う伴奏はもともと波の音しかないだろう。 |

お松と好き合った若者の船は、知夫里(ちぶり)島の知夫港で何日ぐらい風待ちをしたのだろうか。

男女の仲は日数や時間では測れないが、柴田収蔵の島後での風待ち十八日を考えれば、かなりの日々二人は毎日会っていたような気がする。

ここに引いた一節のあとに、北前船のことを略述したりしてから、私はお松と若者についての空想を描いた。

お松と恋仲になった若者は、こういう船の、おそらくはまだ下働きの船員であった。

北前船の主要路にある知夫里には、いまわずかに残されている記録以上に多くの船が入港しただろう。

船宿も多かったにちがいない。しかし、芸妓たちで賑わう船宿は船頭とか高級船員のものである。

若い船乗りは上陸してもとりたてて行く先はなく、ぶらぶらと島見物に歩いていたことだろう。

この島に流されて憤死した文覚上人の岩窟を見たり山に登ってみたりしていた或る日、その若者は仁夫の部落へ向かう峠道を歩いていたかも知れない。

背負龍に山のわらびをいっぱいに採った娘が通りかかる。島の人びとは他国者に親切である。

黙って通りすぎるようなことはしない。

美しい娘の挨拶に若者はどぎまぎするが、思いきって挨拶を返し、話をかわす。

越後の生まれで、いまは北前船のめしたきをやっていること、いつかは船頭になりたいという夢、船はあぶないといって母親が心配していること、そんな他愛のない話だろう。

風待ちの何日か、十何日か、娘と若者は毎日この峠の頂上で腰をおろして話しつづける。

若者は知夫の港のほうから、娘は住んでいる仁夫の部落のほうから、峠道を登ってきて出会う。

肩を寄せている二人の目の先に、或る日は明るく海が光り、或る日は垂れこめる雲の下に海が波立っている。

――もっと海が荒れるといい。

二人ともそう思うようになっていた。天気が悪ければ船を出せない。そのぶんまた一日会うことができる。

会うたび、明日にも別れが来るかも知れない逢瀬だった。

――きっと帰ってくる。

会うたびの若者の言葉であった。

何日目か、十何日目か、もっと多くの日が経ってからか、船の出せる風になった。

いつかは来る別れの日がやってきた。

そして、若者は帰ってこなかった。

娘は若者を待ちつづけた。入ってくる船ごとに若者の船の消息をたずねた。若者の乗った船は二度とやってこず、その船が難破したという噂も聞かないままに年月が過ぎていった。 |

私は知夫里島を歩きながら、そういうお松を思い描き、お松に始まるどっさり節は日本海の交通史のなかで生まれたものであることにいささか感動していたのだが、また、老年のお松の姿も目に見えるような気がしていた。

お松は美しい女であったが、また、逞しい女であったに違いない。

海の幸、山の幸がゆたかで湧き水のおいしいこの島で、日の出に起きて畑で働き海で遊び山へ季節のものを採りに行き、起伏する島の道を歩いて、自然のリズムのなかに生きていた健康な女性であっただろう。

若者が会ったお松は、健康に陽焼けした足腰のつよい娘だったと思う。

柳腰の楚々とした女ではなかっただろう。お松はきっと長生きしたのだ。

『知夫村誌』には、確証はないとしながらも、昭和二十年代にはお松の子孫と言われる人がいたことを誌している。

伝承のほうが文書などよりも歴史を映していることが多い。

お松はのちに島の男性と結婚して子をもうけたと、私は思う。そのほうが自然である。

北前船の若者がなぜ帰ってこなかったのかは分からないけれども、何年か経てば若い健康な娘が別の男に心をもやすのはあたりまえのことだ。

幸福な結婚をして何人もの子にめぐまれ、たぶん九十歳もすぎたころ、孫や曾孫にかこまれて何不足ないお松が、ふっと遠い昔の北前船の若者を思い出している。

そのお松を考えると私は無性にたのしくなってくる。

――おれの一生もわるくはなかった。あんなに熱い恋をしたこともあったのだし、去年亡くなった。

あの人もじゅうぶん長生きだったし、それに昔のことをとやかく言う人ではなかったし……。

小さい子供たちを相手に、年老いても美しいお松が、いまは島の人たちにもうたわれているどっさり節を、しずかにうたって聞かせる日があったかも知れない。

おとなたちが海や畑からもどってくるにはまだはやい夕暮れ、海を見下ろす峠にお松と子供たちが坐りこんで、お松ばあさんがゆっくりうたう。

野をも山をも 波間も渡り

つきぬ命は この島に サアノウェー

茅が コレワイドウジャナー 軒端のナアチョイト

月も見る サアノウェー

好奇心のつよい子供たちも、坐っているその場所が、昔若い二人の逢う場所であったことはわからない。

お松ばあさんに合わせてうたう女の子がいる。精一杯の声を張りあげてうたうものだから哀切な調子など吹きとんでしまうのだが、そういう曾孫を見ているのがお松にはたのしい。 |

お松の会った若者は帰らなかったが、船を下りて島に居ついと若者もあった。

加賀の北前船に乗っていた若者が隠岐に女ができてとうとう村へ帰ってこなかったという話が、古老の聞き書き(牧野隆信『北前船の時代』に採録)に出てきたりする。

また、惚れた男の船に乗り込んでしまった娘の話もある。

これは『加賀市史』にも書かれている話だが、ここでは牧野隆信氏のこの本から引用しておこう。

阿波の徳島にも鳴門の渦潮をこえて、北前船はたびたび寄港した。

鳴門の渦潮であやうく遭難しそうになった船も少なくない。

瀬越村のある船乗りは、徳島に滯船中に土地の娘とわりない仲になってしまった。

相手は毎日船へ魚などを売りにきたので、女気のない船中のつれづれから、とうとう親しくなったわけである。

船乗りは碇泊中のあそびという軽い気持ちだったが、娘は真剣だった。

いよいよ船が出帆するという日、娘はハダシでそっと船にまぎれこみ、たくさんの積荷の中に身を潜めた。

海上に出てから娘が発見され、船乗りはびっくりしたが、もう後に退くことはできない。

船乗りも腹をすえて、知工(ちく=事務長)や船頭に頼んで娘を乗せて帰郷した。

さあ、それからが大変である。

家族に知られないように娘を三日も土蔵にかくしておいて、知工から両親を口説かせ、とうとう正式に嫁にしてもらった。

この娘さんは瀬越に居づいたが、年をとっても言葉は阿波言葉で変わらず、料理の方法も味付けも一風変わっていた。

村ではこの嫁さんを「阿波さま」とよんで、後々までの語り草となった。 |

海は物を運ぶだけでなく、人を結び、心をつなぐ。

阿波の娘の例は特別だが、能登と佐渡の間などにも親類関係の家はよくある。

また北海道には、北陸地方から出た家は数え切れないくらいだ。

火のついと薪を海に投じて祈る隠岐の「焼火信仰」が津軽地方にまで運ばれているのも、遠い昔からの日本海交通の繁盛ぶりを示している一端だが、どっさり節に見られるように歌もまた遠く海を渡っている例が多い。

福浦の出雲節もその一つだ。出雲地方から海を渡ってきた歌が、出雲節と呼ばれて福浦の歌詞でうたわれた。

北陸総合学術調査団報告書『北陸と海運』に、その歌詞が採録されているので挙げておこう。

音に名高き福浦の港

入口ひとつに澗(ま)がふたつ

ちょっとあがれば沖ん崎

問屋、つけ船かずござる

北は水の澗のぼり澗で

南は大澗でくだり澗で

なかでしょんぼりものがさき

千石船でもよつ繋ぎ

いかりいらずの良(りょう)みなと

小坂のぼりし日和山

日和山から沖見れば

波はたこなる南かぜ

いずくの船かは知らねども

三昧の糸ほど帆を巻いて

とりかじ、おもかじ、よーそろと

福浦みなとへそよそよと

歌詞は時と共に変わったようで、福浦の出雲節には次のようなものもある。

こちらは少し時代が新しいらしい。

いなかなれども福浦の港

入口ひとつで澗(ま)がふたつ

まんなかちょんぼり藻の崎で

ちょいとはいれば水の澗で

もひとつ入れば大の澗で

ちょいとあがれば沖の崎

もひとつあがれば丹和まち

もひとつあがれば日和山

日和山から沖みれば

いずこの船かは知らねども

三味の糸ほど帆を巻いて

福浦、福浦とはせてくる

なかにも見事な芸者衆が

もみじをみるよな手をあげて

三味の音より細い声あげて

あらお客さんかやおいでなさい

白いお手で招いて出る

なかにも美事なしきふねが

艪かいの調子で声を揃え

ホラホンサノサ、ヤッサホイノホイ

ホラホンサノサ、ヤッサホイノホイ

しきこむこの港

福浦港に入った北前船から、伝馬船を下ろし、まず船頭が上陸してくる。

船頭は伝馬船のまんなかに据えた床几(しょうぎ)に陣羽織姿でどっかと腰かけている。

それはみごとなもので、殿様のようだったという話だ。

その威風堂々の船頭に向かって、岸から着飾った芸者衆が手を振り声をあげるのだ。

この出雲節にはその光景がうたわれている。

出雲節は酒田にも渡り酒田港の花街で酒田船方節となってうたわれたりもしたのだが、追分節もまた日本海の各地に広がっている。

もとは浅間山麓の馬子唄であった追分節が越後に伝わって越後追分となり、そのあと海上を伝播していったようだ。

というような越後追分が、北海道にまで渡って江差追分や松前追分になってゆく。

江差や松前の追分節がまた船乗りたちによって日本海の各地へ伝えられる。

隠岐のどっさり節はその一つの変型である。

南部追分や酒田追分なども北海道の追分節が船唄になって伝えられたものだが、石川県の山中節もその系統のものである。

北前船の船乗り衆が長い航海を終えて晩秋か初冬の頃に故郷の橋立村や瀬越村に帰ってくると、しばらく骨休めの湯治に山中温泉へ出かけて行った。

その船乗り衆が口ずさんだ松前追分や江差追分が変化して山中節になったと言われている。

| 山が赤うなる木の葉が落ちる やがて船頭衆がござるやら |

山中節のなかのこういう一節に、船乗り衆の来湯を待つ湯女(ゆな)たちの気持ちがうたわれている。

ただし山中節がいまの形に定着するのはずいぶんあとのことで、牧野隆信著『北前船の研究』によると、明治の船乗りたちが山中温泉の湯でうたっていたのは、どっさり節、出雲節、江差追分などであったという。

福浦の日和山に立って港を見下ろし、また、沖を眺めていると、いまはひっそりした大澗や水の澗に舷側を接して入っていた北前船や、その船から上陸してくる船頭衆や、船宿や遊廓の賑わいが見えるような気がするし、また、沖には大きな白帆を上げた北前船が順風に帆をはらませて走る光景も見えてきそうだ。

そんな日、船の上では船頭が心地よく江差追分などを唄っていただろう。

いまは小漁港の福浦はかって、海によって遠く北の土地とも遥か南の土地ともつなかっていた。

この海を、人も物も唄も、恋心も野心も、さまざま乗せて、たくさんの船が往来していたのだ。

いったん荒れればそれらすべてを海の底に引き込んでしまう恐ろしさを秘めながら、この海が賑わっていた時代だった。

top

**************************************** |