|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 終章

第五章 北前船瀬越村

大聖寺川の河口にあるのが塩屋で、河口から一キロあまり川を遡ったところに瀬越がある。

ともにかっての北前船の村だ。北前船主たちや北前乗りの船乗りたちがたくさんいたところである。

私の住んでいたのはその瀬越からさらに三キロあまり川を遡った大聖寺の町だったのだが、子供の頃よく耳にしたのは、瀬越は税金のいらない村だという話だった。

大金持がまとめて持ってくれるので村の人たちは村民税を払わなくてよかったのだ。

それがどのくらいの金額なのかは知らないが、一種のユートピアのように聞いていたものだ。

その大金持というのが、広海(ひろうみ)と大家(おおいえ)という二軒の元北前船主である。

ずっとあとになって知ったことだが、私の母校である石川県立大聖寺中学校(旧制)も、その創設期この二軒の世話になっている。

大聖寺町に中学校を設立する運動が始められたのは大正五年のことだ。

そのとき町長が町内有力者との連名で書簡を送り意見を求めた先が、瀬越出身の大阪財界人である広海二三郎と大家七平、橋立出身の函館財界人である西出孫左衛門と久保彦助、および橋立村の有力者たちであった。

いずれも元北前船主である。

意見を求めるというのは言いかえれば寄付を求めるということだろう。

大聖寺中学校は大正十二年に開校が認可されるのだが、そのときの裏話がある。

……大正十二年(一九二二年)大聖寺中学校の設立にあたり、広海・大家両家の力を借りるため、校名も「広大中学校」としたいと県に願い出たが、県から「私立ではない」とあっさり拒否されたという笑えない話が残っている。

これは北前船主への依存が、いかに長く残ったかを物語るものである。(『北前船の時代』) |

ともあれ私の母校は瀬越の広海・大家をはじめ橋立の西出・久保その他の元北前船主たちの援助を得て創設された学校だった(広海家は金沢の第四高等学校にも多額の寄付をしている)。

いま瀬越に行くと、広海家の建物はすでになく屋敷跡地が残っているだけだが、大家家のほうは高くめぐらした塀や門のほかに、土蔵と建物の一部が残っている。

現当主は東京住まいでここは空家になっているのだが、残っている塀や土蔵から今もかっての繁栄が想像できる。

大聖寺川のゆったりとした流れに面して豪壮な門構えがあり、その左右に石垣・板塀・瓦屋根の塀がつづいている。

大家家の初代は江沼郡三ッ村から瀬越村に養子に入った吉三郎だが、その養子の七三郎(寛政十年=一七九八年生まれ)が十六歳で橋立の船主寺谷家の持船にカシキとして雇われ、北前乗りになった。

北前乗りとしての腕を買われたのだろう。

三十六歳のときに山中温泉の綿屋という宿屋が持っていた弁才船の船頭に迎えられた。

この船で日本海を往来すること八年、四十四歳で両徳丸という船を新造して独立船主になった。

おそらく当初は直乗船頭をつづけたのだろうが、その利益でやがて神徳丸や政吉丸を新造し、また他船を購人もして、数艘の船を持つ堂々たる北前船主に育って行った。

七三郎は明治十五年、八十四歳の生涯を終えている。

さきにも書いたように北前船では、船頭から船主になることが多かった。

「親方船持、船頭金持」と言われたくらいに、腕のいい船頭は儲けが多く、その資金で船を持つようになっていったのだ。

近世海運史家の柚木学(ゆずきまなぶ)氏も言われるように、「船頭あがりの船主」というのが北前船の一つの特徴である。

太平洋側の海運である菱垣廻船や樽廻船では、船頭は酒など頼まれた品物を頼まれたところへ運ぶだけだから、船頭から船主になることはありえないという。

樽廻船の場合なら船を持っているのは灘の酒屋などで、その船を攤廻船問屋にあずけて運用を任せている。

船頭が船主になることはまず考えられない。

七三郎に男の子がなく娘の婿に迎えたのが大家家三代目の七平で、明治八年に家督を継いでいる。

七平も持船をふやし、明治十九年には和船九、洋帆船一、計十隻の大船主に成長している。

七三郎の独立からわずか四十年ばかりで、そこまで大きくなったのだった。

大家家は四代目も養子(広海家の次男)で、この人が七平を襲名し、実家の広海家と並ぶ北前船主として活躍した。 |

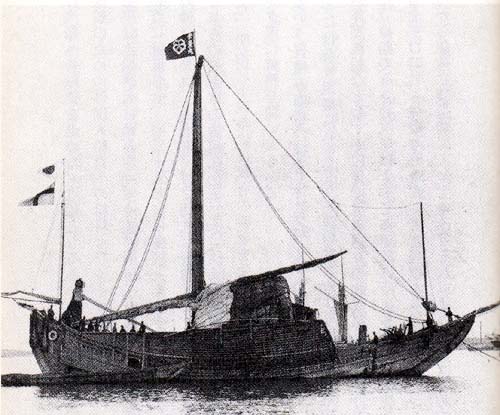

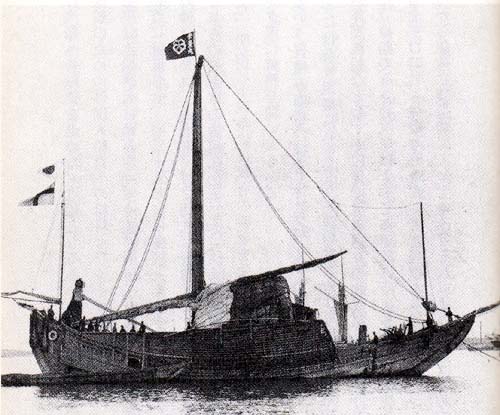

酒谷長平の持ち船「幸貴丸」

|

この七平が大家家の全盛期を築いてゆくのだが、同時にそれは北前船の時代が終末期へと向かい、やがて日本海から北前船が消えてゆく時代でもあった。

四代目七平の時代には北前船は弁才船から西洋型帆船へと次第に切り換わっていたのだが、彼はさらに汽船への転換を進めた。

汽船となるといかに北前大船主とはいえ高額の買物であり、また操船のための外国人船員への給料もびっくりするほど高い。

あやぶむ声も多いなかを四代目七平は汽船購入に踏み切ってゆく。

明治二十四年には加賀丸という汽船を神戸と北海道のあいだに就航させ、翌二十五年には愛国丸を入手してハワイへ航行させている。

明治二十六年以降は千鳥丸、西別丸、竹之浦丸、台湾丸などをつぎつぎ購入し、日清戦争や日露戦争ではこれらの船を軍の御用船に供してもいる(愛国丸は日露戦争で旅順港閨塞に使用された)。

また、明治三十四年には政府の要望を受けて、新潟・函館・元山(朝鮮半島)・ウラジオストック間に航路を開いてもいる。

北前船という買積み商船の経営とはちがう形へ移行しはじめていたのだ。

明治三十六年(一九〇三年)には会社組織にして、大家商船合資会社を設立し、売買課と海運課を置いた。

売買課は西洋型帆船などわずか四隻で従来通りの北前船経営を続けたが、主力になるのは海運課だった。

持船のうちの汽船はすべて海運課に所属させて、旅客と貨物の運送にあたらせた。

四代目七平は時代を先取りしながら経営規模を発展させていったのだが、北前船の時代はこのころから急速に衰退期に入ってゆく。

それ以後のことは、あらためて次章に書くこととして、ここでは広海家の歴史もざっと見ておくことにしよう。

さいわい手もとに、「時事新報掲載 明治三十四年九月二十二日 大阪実業家出世譚(はなし) 広海二三郎氏」という書類のコピーがある。

そこに「新宮生」と書き添えてあるのはこの記事の筆者名であろうか。

とするとこれは新聞記事の原稿かも知れないのだが、細筆の墨書のようである。

この記事がなかなか面白いので、以下これを抄録しながら広海家の歴史をスケッチすることとしたい。(表記は多少改めて引く。)

前書きがある。

氏ハ安政元年寅(一八五四年)十一月三日加賀国江沼郡瀬越村ニ生ル。

本年四十八歳幾多ノ汽船ヲ所有シテ現ニ廻漕業ヲ営ミ又貸船ヲナシ居レリ。

氏ノ家ハ祖先ヨリ廻漕業ヲ営ミ相応ノ財産家ニシテ氏ガ赤手家ヲ興セシニハアラザレド、氏が辛苦経営ノ結果非常ニ財産ヲ増進セシ事実アルヲ以テ、此譚(はなし)ノ中ニ掲グルコトトナセリ。 |

広海家は二代目から代々二三郎を名のっていて、右の二三郎は五代目である。

さきの大家(おおいえ)家四代目の七平の兄であり、のち昭和四年一月二十九日、兄弟が同じ日に死去している。

兄の広海二三郎は享年七十五歳、弟の大家七平は享年六十四歳。

さて、記事は広海二三郎の自伝体で書かれている。はじめに「少時ノ経歴」という見出しで、次のように語られている。

私ノ家ハ加賀ノ藩士デ旧幕時代ニハ聊(いささか)力禄ヲ戴イテ居タモノデスガ、

(大家家も同様なのだが大聖寺藩の財政を援助した見返りに藩士待遇となっているだけで、ふつうの意味での武士とはちがう)

私ノ故郷瀬越村卜申シマスト加賀卜越前ノ境デ田地ガ至ツテ少ナクシテ、代々ノ船持が随分多ク今日ニテモ船方大分御座イマス

(瀬越には広海・大家の他に角谷、板谷、四方(よも)、高見、波松などの北前船主がいた)。

私ノ家モ此ノ船持デ大凡八十年以前ヨリ重ニ北海道デ廻漕業ヲ経営シ、此方カラハ色々ノ雑貨日用品ナドヲ積ンデ北海ニ持ツテ往キ帰リニハ鰊粕肥料ヲ積デ来タモノデ、私デ丁度五代ニナリマスガ此ノ廻漕業ハ一代ノ末力二代ノ初メ頃カラ始メタモノト思ハレマス。 |

この記事からおよそ八十年前というと一八二〇年頃、文政年間ということだ。

大家(おおいえ)七三郎が初めて船を持ったときよりも二十年ばかり早い時期に、おそらく広海家二代目の二三郎が北前船主になっている。

別の「広海二三郎履歴書」には、

「文禄年間以来祖先累代船舶を所有し北海道物産を阪神間に輸送販売す、和船、西洋形帆船及び汽船の変遷を歴(へ)て現今に至る三百有余年開相継承して海運業に従事す」

とあるのだが、北前船の自立するのは早くても十八世紀中葉の宝暦期と見られているから、十六世紀末の文禄年間というのはあまりにも早すぎる。

祖先が何らかの形で船を持っていたのではあろうが、北前船経営に乗り出すのは「時事新報」に語っているように、約八十年前の文政年間ということだろう。

……一体私ノ家庭ハ習慣トシテ十六歳ノ時カラ船ニ乗込マセテ船舶操縦ノ方法、諸港ニ受ケル荷物受渡ノ模様カラ海員ノ暮ラシ方等ニ至ルマデ、総テ船乗トシテ心得ベキ諸件ヲ実地ニ稽古サスル事トナツテ居リマシタノデ、代々其ノ通りヤツテ居リマスカラ、私モ十六ノ時始メテ国ヲ出テ大阪ニ見習ニ来マシテ、夫レカラ船ニ乗込ミ重(おも)船頭ノ見習ニ今日デ申セバ支配人ノ見習見タ様ナモノニナリマシタ。

是(コレ)が明治二年ノ事デス。

此ノ時分ニ私ノ家ノ船舶卜申スト日本形船ノ千石積前後ノモノ七艘御座イマシタ。

夫レカラハ始終北海道下りヲ致シ続イテ五年間船乗りヲ致シマシタ。 |

家の跡取りを五年間も船に乗せていたわけだ。広海家だけではあるまい。

北前船というものは航海そのものが商売なのだから、実際に船に乗らなかったら商売の根も幹も覚えられない。

ふつうの海運業ならば必要のないことだろうが、北前船経営者となるためには船の経験が必要だった。

多くの北前船主が船頭あがりであるのも、北前船の経営形態から来ている。

大船主の家の跡取り息子も、見習とはいえ船頭の経験を経て船主になって行ったのだ。

北前船の航海にはつねに生死が賭かっている。息子を海に出す親にも度胸がある。

そして数年間の修業を経た息子は一人前の海の男に鍛え上げられ、父と同様の、あるいは父をしのぐ度胸と気概を身につけている。

銭屋五兵衛の悲劇の芽は、彼に海の経験がなかったことにあったと言えるだろう。

五兵衛には若衆の経験も船頭の経験もなかった。航海をしたことのない北前船主であった。

橋立、瀬越、塩屋など北前船村の長期の繁栄は、海によって支えられていた。

男たちが代々海に生きたことによって、続いたのだ。のちに北前船が日本海から消えてゆくのは、時代の大きな変化によるもので、銭屋弃兵衛の場合とは異なっている。

記事は続いて、「北海道ニ出張店ヲ設ク」という見出しで、明治初期の北海道での北前商売を活写している。

なかなか面白いので、少々長く引くことにする。

此ノ時分北海道ハ徳川氏カラ漸々受渡ガ済ンダ時分デ、小樽ナドハ創業時代卜云ヒ今日卜ハ違ヒマシテ、マダマダ開ケナイ。

人口モ少ク内地トノ交通モ至ッテ乏シイ時代デアリマシタガ、私ノ処デハ北海道トノ交通商売ハ是迄モ始終ヤッテ居テ、家屋ヤ倉庫ナドハ御座リマシタケレド、別ニ事務所見タ様ナ所ハ置カズニ宿屋付キデ遣(や)ッテ居リマシタカラ、是ハトテモコンナ事デハ行カヌ。

前途益々盛ンニヤルニ付テハ是非出張店ヲ設ケ、自カラ之ヲ支配スル事ニ致シマシテ、是レカラ船ニ乗ルコトヲ止メマシタ。

此ノ時分ハ前申ス通り内地トノ交通ハ至ッテ不便デ、一ヶ月中ニ交通ノ船卜云ヘバ住ノ江丸卜品川丸ガ月ニ一回ヅツ、開拓使ノ所有船玄武丸ガ時々航海スルノミデ、其ノ外ニ船ガ御座りマセンカラ私ノ船舶ハ大層役ニ立チマシテ、彼地ノ需要ノ品々ヲ充(あ)テガヒ、又彼地カラハ肥料練ナドヲ買取ルト云フ具合デ非常ニ働キマシタ。

此ノ時分ニハ船ハ小樽ニ着ケテ置イテサンバ船ニ乗ッテ方々ヲ駆ケ廻リ、塩デモ醤油デモ日用品雑貨品ノ注文ヲ取ッテ廻ルト云フ具合デ、彼地ノ人民モ大層便利ヲ得マスシ私ノ方モ大層利益ヲ得マシタ。

此ノ時分小樽ニテノ売買ノ仕方卜云フモノハ非常ニ錯雑デ、例ヘバ肥料ノ商売ナラ二十一貫目ニ付テ何貫何百目卜云フ様ナ勘定、塩モ何匁何分ニ付テ何程(中略)

卜云フ様ナ具合デ、少シモ売買呼値ノ標準卜云フモノガ定マラズナカナカ錯雑デ取引上非常ニ不便ヲ感ジマシタカラ、是デハトテモ敏活ニ取引ハ出来ヌ。

商売が繁昌スレバスル程イヨイヨ不便ヲ感ジマスト思ヒマシタカラ、私ナドガ明治五、六年頃カラ主唱シテ呼値ノ標準ヲ一定スル事ニ致シ、例ヘバ肥料ナラ千貫目百石ニ付キ何程卜云フ事ニ定メマシタガ、愈々実施トナリマシテ今日モ夫レヲヤッテ居リマス。 |

記事は九月二十四日に続き、「一時二拾万円ヲ利ス」という見出しになる。

明治十年の西南戦争のときの話だ。船という船が戦地への人員・物資の運送用に使われて、北海道へ行ったのは「我ガ同郷ノ同業者方所有シテ居タ和船バカリ」だった。

この年のニシンが非常に大漁だったが、買いに来る船が少ないのでニシンしめ粕があちらこちらに売れ残っていた。

値はどんどん下がる。持主たちは売れ残ってしまうのを恐れて、安くてもいいから売りたいと焦(あせ)っていた。

広海二三郎は「万一間違ッタラ翌年マデ棄ル考デ」北海道各地から二万石を買付けた。

夏には百石三百五十円していたのを二百円で買い集め、翌年これが平均千円に高騰したため二万石で十万円余りを儲けたという。

買ったときには、雪の頃まで待てば百五十円か百円に下がるといってとめる人があったのだが、思い切って二百円で買ったのが「不思議ニ当ッタノデス」と言っている。

当時の十万円は巨富だ。たぶん広海家持船すべての数年分の利益に当たるだろう。

つづいて「始メテ西洋形船ヲ造ル」という一節がある。明治十二年に西洋型帆船(三五○トン)一隻を四五〇〇円で買ったときの話だ。当時瀬越には五十数艘の和船(そのうち広海家持船は十艘)があったが、西洋型帆船は初めてだった。

四五〇〇円というと和船四、五隻の値段である。父親を説得してようやく納得したもらったのだが、船頭たちが横槍を入れた。

| 「若旦那ハ余り突飛ナ事ヲナスッテハイケマセン、アンナ事ヲナサッテハ実ニ行ク行ク御家ノ大事が出来致シマス」 |

と大旦那に訴えたものだから、父親の気が変わった。

二三郎が船の購入契約をして帰ってくると、すっかり空気が変わっていたという。

帆舞(西洋型帆船)など買って、いったいどう使うつもりかと詰問する父親に、若い二三郎が答える。

「一体西洋デハ船主と荷主卜ハ全ク別々デ、船主ハ唯ダ荷主ノ荷物ヲ積ムガ職掌ナレド、日本ノ今日ノ有様デハ船主ハ即チ荷主デ船主自身ガ、雑貨日用品其他ヲ自分デ船ニ積ンデ売ッテ廻ルトイフ有様デアルカラ、丸デ西洋卜様子ガ違ッテ居ル。

其レニ付テハ今後和船ナドデハトテモ間ニ合フ訳ノモノデナイカラ、是非西洋形ニシナケレバナラヌ。

又船ヲ操縦スルニハ風次第デドウデモ勝手自由ニナリマス。

又船ノ危険ヲ防グニハ海上保険会社ニ保険ヲツケレバ宜シ、保険ノ方法ハ斯(こう)シタモノ」 |

明治初期の父と子、古い世代と新しい世代の対立があったのだ。一ヶ月ばかりかけて父親を説得したという。

操船法を古参の船頭に勉強させて乗り組ませてみると、立派に北海道下りをやったので、おいおい和船の船頭を船長に仕立てて和船を順次売りはらい西洋型帆船に切り換えて行った。

明治十七、八年頃までに五、六隻を買い入れ、その後一、二年で大いに儲け、船の購入費はとりもどしてしまったという。

二三郎の目にやがて汽船が入ってくる。

明治二十一年に「エスメロルダ」という汽船を買って、北陸丸と名づけ、東京〜大阪間の定期航路に就航させた。

「一個人デハ是ヨリ前ニハ、一二年前ニ浅野総一郎氏が蒸気船ヲ始メテヤッテ、其レカラ次ニ私ガヤリマシタ」

と語っている。

翌日に続いている記事によると、せっかく郷里の人びとのさきがけの仕事を始めたのだから、失敗してはならない。

「コリヤ事業ノ成功スルマデハ五年デモ十年デモ酒ヲ断然停メテ業務ニ骨折ラズバナルマイ」

と決心して支配人と共に禁酒を誓ったという。二三郎数え三十四歳のことだ。

汽船をやがて四隻までふやし、事業は順調に伸びて行った。

明治二十四年に北陸丸が座礁沈没したが、翌年新しく汽船を買入れて、北海道の魚肥で利益を挙げてゆく。

明治二十六年八月から翌年二月まで、シカゴの万国博覧会見物をかねて、アメリカとヨーロッパの船舶事情視察にも出かけている。

この二三郎の築いた海運会社は、いまも神戸の広海汽船株式会社として健在である。

上の大家家四代七平と広海家五代二三郎の時代に、北前船は西洋型帆船の導入などによって最盛期も迎え、また汽船への転換などで経営形態を変えてもゆくのだが、ちょうどその最盛期・転換期にあたる明治二十年に結成されたのが、「北陸親議会」という北前船主の同業組合である。

呼びかけたのは橋立の北前船主たちである。規約冒頭の「諸言」のなかにある次の一節が会の趣旨を示しているだろう。

……吾が北陸ノ北海物産商及船舶業ノ如キ各々孤立シ未ダ協同一致セズ。

是ヲ以テ不利アルト雖モ之ヲ改ムルコト能ハズ、弊害アリト雖モ之ヲ匡(ただ)スコト能ハザルナリ。

吾輩等爰(ここ)ニ感アリ、今回親議会ヲ設立シ北陸親議会卜名ヅケ次ノ申合規約ヲ定メ、博(よ)ク該営業者ニ便シ衆商一致シテ益々該営業ニ従事シ以テ其盛大ヲ計ランコトヲ庶幾ス。 |

かなりの危機感をはらんでいる文章だ。明治維新後の日本の海運は政府の巨大な援助を受けた三菱による独占状態がつづいていたのだが、政府内の反三菱勢力が巨額の政府資金援助を与えて共同運輸をつくる。

これが明治十五年だ。三菱と共同運輸というどちらも政治権力と結託した政商間の熾烈な競争がいっとき続くのだが、明治十七年には関西の船主たちが住友を中心に結束して大阪商船を設立、その翌年には政府が乗り出して三菱と共同運輸を合併させ、日本郵船を発足させている。

日本郵船と大阪商船という二大海運会社が日本の海運界を支配しはじめていた。

陸上輸送機関は明治五年の新橋−横浜間鉄道開通以来、鉄道建設が各地で急がれていたが、東海道線の全通(明治二十二年)もまだの頃である。

物資の大量輸送は船にたよらなければならない。

海運の寡占は国家規模の経済の寡占を意味していた。

郵船と商船の二社は「社船」と呼ばれて巨大化してゆく。二社以外の「社外船」の生きのびる道は狭い。

その情勢のなかで、和船を主にしてわずかに西洋型帆船を採り入れはじめていた北前船主たちは――まだ汽船を持だないから社外船とさえ呼ばれない――いまのところは北海道物産で利益を得ているものの、今後のことを考えると大きな不安があったはずだ。

どうなって行くのか。わしらはこの商売を続けて行けるのか。

広海二三郎も大家七平も、その危機感から父の代までとは違う船主像を模索する。

橋立の船主たちの北陸親議会結成の呼びかけも時代の波に難破しないための自衛策であった。

北陸親議会の明治二十一年会員及持船リストが、牧野隆信「北陸親議会の成立と足跡」(『えぬのくに』三六号所載)に掲載されている。詳細は省くが、まとめると次の通りである。

石川県橋立村

石川県瀬越村

石川県塩屋村

石川県小塩村

福井県河野村

滋賀県八幡 |

西出孫左衛門、久保彦兵衛、増田又右衛門、酒谷長平ら二十八人:和船六十六、西洋型帆船二

大家七平、広海二三郎ら十一人:和船二十八、西洋型帆船九

浜中八三郎ら十五人:和船二十四、西洋型帆船八

丹保佐吉郎ら三人:和船六

右近権左衛門ら四人:和船二十二西洋型帆船一

西川貞次郎:和船五、西洋型帆船一 |

合わせて会員六十二人、持船は和船百五十、西洋型帆船二十一である。

滋賀県からも加わっているのは、近江商人である。北陸の北前船はもともと近江商人の持船に乗った船頭たちから始まっているという歴史があり、近江商人と北前船主たちの縁が深い。

北陸親議会の会員にはその後多少の変動があるけれども、数年のうちに和船は大幅に減り西洋型帆船が増えてゆく。

明治二十九年には和船八十、西洋型帆船三十七と、和船が半減し西洋型帆船が倍増しているが、大船主たちはすでに汽船を所有している。

九人の会員で計二十四隻もある。そのうち広海二三郎と大家七平が各五隻、瀬越村だけで十隻の汽船を持っている。

汽船への転換の事情はさきの記事で広海二三郎が語っている通りである。

北陸親議会の解散時期は不明だが、牧野氏が諸資料から推定しておられるのは、明治三十五年末か三十六年初である。

ほぼそのころ北前船の時代が終わろうとしていたと言えるだろう。

明治の終わりごろまでは、まだいくらかの北前船が航海していたが、その数はかっての日本海の繁栄と比べれば、ごく淋しいものになってゆく。

日本海を往来する船が減り、日本海に面した港々がさびれてゆく。

かつて海の男たちが風待ちや積荷の売買のために滞在し、遊廓の女たちとさんざめいた日々は遠くなった。

瀬越村や橋立村など北前船主たちや北前乗りの村々には北前船の築き上げた富の余光があったけれども、そしてそれは私の少年時代にもまだ残光を放っていたのだが、すでに落日の時代であった。

top

**************************************** |