|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@�@����@�@����@�@�O���@�@�l���@�@���@�@�I��

���́@�]���`�ɂ�

|

�]�������\�\�]�ˎ���ɖk�O�D�œ������]���̕��i���`����Ă���B

|

�@�k�C���̐K���̂悤�ȓn���i�����܁j�����암�̓��{�C�݂ɁA�]���`������B

�@�]���`���V�R�̗Ǎ`���B

�@�`�̓����ɃJ�������傫�������Ђ낰���悤�ȓ�����������Ă��Ėh�g��̖��������Ă���̂��B

�@�͕̂ٓV���ƌĂ�Ă������̉����i�����߂��܁j����������A�u�o�D�O����D�O��v�ƌ���ꂽ�قǑ����̑D�̏o���`���\�������B

�@�k�O�D���k�C���̊C�Y�����d����ĉאς݂���]���́A�u�]���̌܌��͍]�˂ɂ��Ȃ��v��搂���ɉh���Â����`���������B

�@���܉����͖����n�Œ��ƂȂ����Ă���̂����A���̖����n��ʂ蓇�̍��l�ɏo��Ƃ������̏�ɓo��Βi��������B

�@���\�i�̐Βi��o�肫��ƁA�����͂Ђ�т�Ƃ������R�n�ŁA�v�������������C�����O�C���琁�����Ă���B

�@�E��̏������������s���ƁA�����i�������܁j�_��������B

�@���a���N�i��Z��ܔN�j�ɉ��D�≮���Ԃ��C����S���F�肵�Č��Ă��_�ЂŁA���Ƃٍ͕��V�Ђł������̂����N�Ɍ����_�ЂƉ��߂����̂ŁA����������{�C���Ђ낭���n����B

�@�����͍]���̓��a�R�Ȃ̂��B�����̑O�����ʐ��i�ق��������j������B

�@���̍����͂ǂ������`�̎萅���i���傤�����j������A���̔����̏�ʂɓ�����k�Ə\��x�ŕ��ʂ����ݍ��܂�Ă���B

�@�\�\�D�������͂����ɗ����āA�_�̐F��`�ȂǁA�����Ȃ��̂����Đ^���ɓV�C��ǂ�ł����̂��B

�@��͗V���Ƃӂ��������Ă����D���ł��A�����ɗ��Ƃ��ɂ͈����ق���������Ă����͂����B |

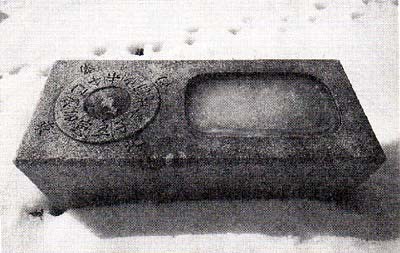

�����i�������܁j�_�Ђ̎萅���A���ɕ��ʐ����Ă���B

|

�@�ǂ�ȏ����Ȓ�������̂����킯�ɂ͂����Ȃ��B�����̐����ƑD���O�S���̐������������Ă���B

�@�����̐��ۂ��������Ă���B���̂��ׂĂ�q���āA���R�̃��Y����ǂ݂Ƃ�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@���܂͏����ł��A�o�q���Ď��̊�`�n�܂ő��v���B

�@�t���ɕς��S�z�͂Ȃ����A�厞���i���������j�ɂȂ鋰��͂Ȃ����B

�@��������́w����{�D�H���L�x�Ƃ����ē���������ƁA���a�i�Ђ�聁�V�C�\��j�̌��������Ƃ��܂���������Ă���B

�@���Ƃ��A

�@�u�����B�F�g�i����Ȃ��j�͕��B�������B�_�̗��������Ȃ�B

�@���̓���Č�ɐ��Ԃ�����ɔ����Ȃ�͐��B���̍�������͓��a�̕ς�Ƃ������邵��v |

�@�Ƃ�����������A����͊T�_�ɂ����Ȃ��B

�@���̓y�n���Ƃ̔����ȓV���ǂ݂Ƃ�ɂ́A�@�ׂȊ��o�ƁA�䂽���Ȍo���A�����Ă��̓y�n�̐l���瓾��V�C�̒m���Ȃǂ��K�v���B

�@�������������D����������Ǝv���ƁA�o���̌��f�ɂǂ̂��炢���M�����Ă邩�A�S���ƂȂ��B

�@�D�������ɂ��Ă��Ō�͐_���݂̂������ɂ������Ȃ��B

�@�q�ꖇ���͒n���̊C�̒j�����͂��ꂾ���ɐM�S�Ԃ������̂����A�k�O�D�̑D�������͂��Ƃɂ������������낤�B

�@�����_�Ђ̒����ɂ́A�u���B�����D�����v�̕��������܂�Ă���B

�@�V�ۋ�N�i�ꔪ�O���N�j�O���g���A����̋������̖k�O�D�D�������������̒������B

�@�͉̂������̖k�O�D�傽������i�����������������Ƃ����B

�@�����炭���˓��C���݂����肩��ނ�D�ɐς�ł����܂ʼn^��ł����̂��B

�@�����͎��̌̋��̒��ɂ����߂������B���̂ƂȂ�̐��z���Ƌ��ɁA�k�O�D�̑D�傽���̏Z�ޑ��ł���B

�@�]���̉��i�����߁j���ɂ͓�x�s���Ă��邪�A���͓�x�Ƃ������ɍ��܂ꂽ�u�����v�̕��������āA�Ȃ������悤�ȋC�����ɂȂ�A�܂��A�C��n���Ă����܂ł���Ă��Ă����D��肽���̗E�C�ɂ��炽�߂ċ���ł��ꂽ���̂������B

�@�\�\�k�C���Ɖ䂪�ӂ邳�Ƃ́A�����͉�������ǂ��A���͋߂��̂��B�����ӂ����̂��B

�@�C�Ƃ����D�̓��ŁA�Ƃ�킯�k�O�D�ɂ���āA��̓y�n�͌���Ă����B

�@���̖S����A����͕��������܂����������A�����O�͖k�C���̏��M�̗X�ǂɋ߂Ă����B

�@����̔_�Ƃ̖����k�C���֓����ɍs�����킯�����A��������n�̐̂���̂Ȃ��肪����������̂��Ƃ��낤�B

�@���{�C�ł������Ɩk�̂ق��A�k�C���̉H�y�i�͂ڂ�j�̉��ɁA�V���i�Ă���j���ƏĐK�i�€����j��������ł���B

�@�ǂ���������Ă̓j�V�����ʼnh���������B

�@���Y���l�Y�͖����̖k���T���Ƃ����A���̐l�́w���ڈΓ����x������ƁA�����Z�N�ɓV�����֓n�����Ƃ��̓����Ɂu���݂ɕٍ˔��i�ׂ����ǂ܂�j�ƂđD���L�v�ƋL�q����Ă���B

�@�ٍ˂ٍ͕ˑD�̂��ƂŁA�ꖇ���̑�^�a�D�ł���B

�@�ωחʂ𑽂��ł��邸�肵���`�̑D�ŁA�k�O�D�͌�N���m�^���D��D�D���̂����Ă䂭���A���̑����͑D�^���猾���Ƃ��ٍ̕ˑD�ł������B |

����̋������̑D����������[���������_�Ђ̒���

|

�@���Y���l�Y *

�̍��ɂ͂��łɖk�O�D���A���̖k�̊C�̓��܂ŗ��Ă����Ƃ������Ƃ��낤�B

* ���Y���l�Y

���얋�{�̉ڈΒT���ƂŁA�������{�̊J��g�B�ڈΒn�̖k�C���̂Ȃ����e�Ƃ��ėL���B

�@�]���A���R�A���قƂ�������̏��`�œo��ׂ��d����邾���łȂ��A�j�V���Y�n�����Ƃ߂Ėk�C���̊e�n�֔������������ďo�����Ă����̂��B�@���R���̂ق������v�͑傫���Ȃ�B

�@�ĐK�i�€����j���̋��y�������Ă��āA���́A�����Ǝv�����B

�@�����ɂ����̂ӂ邳�Ƃ��痈���l�̑��Ղ��������B

�@���y�ق̌����́A����̉��������痈���l�̉Ƃ������B

�@�����ȗ����̓��̗L�͂��j�V�����Ԑe���ł��������[�i���ȁj�Ƃ̌������C�����ċ��y���ɂ��Ă���̂������B

�@�Ԍ��O�\�l���[�g���A��K�����ŌܕS�������[�g��������傫�Șa�m�ܒ����z���B

�@�l�̂�����̓��ɖʂ��āA���{�C��O�ɂ��ē��X�ƌ����Ă����B

�@�����O�\�O�N�i���Z�Z�N�j�A���ڏ��[�@�g�̌��Ă��Ƃł���B

�@�L�����ւ��܂�Ȃ��ɂ��āA�������č����X�A�E���X�ǂ������B

�@�X�ł͐H���i�A�����A�G�݁A���i�A����Ȃǂ�������̂��Ă����B

�@����f�p�[�g�������B |

�j�V�������ƕ��i�i�ĐK���y�فj

|

�@���ڏ@�g�͏ĐK���̃j�V�����ԑ�e���ł���A�f�p�[�g�̎В��ł���A�X�ǒ��ł��������B

�@�����z�������C��d�M�~�݉^���������p���ŁA���̉Ƃ����Ă��N�ɓ����Җ]�̓d�M���J�ʂ����̂������B

�@�~�̓��{�C�͍r�V�Â��őD�̏Z�����قƂ�Ǖs�\�ɂȂ�A�����ʂ�̌Ǔ��ɂȂ�̂����A�d�M�J�ʂɂ���ē��̐l�тƂ͌ǐ⊴����~���邱�ƂɂȂ����B

�@�����̗A�����l�Ԃ̉������ł��Ȃ��Ƃ��A�ӂ邳�Ƃ̐l�тƂƂ̒ʐM���\�ɂȂ������Ƃœ~���̐����Ɉ��S�ł���悤�ɂȂ����̂��B

�@����@�g���k�C���ւ���Ă����̂́A�����ېV�O��̂��Ƃ炵���B

�@�ނ̐��܂������������͖k�O�D�̑�����������A�e�ނɖk�O�D�̑D�������āA����N�̖k�C���ւ̍q�C�ɐ��v�Ƃ��ē��悳���Ă�����ď��M�֏o�������B�P�g�ڈΒn�ɓn��A�r��{�Ŏ��Y��z�������Ǝv�����̂��낤�B

�@�_�����猩����댯�Ŗ��d�Ȗ`�����낤���A�����␣�z�⋴���̖k�O�D�傽����D���O�����Ĉ�����@�g�ɂƂ��ẮA�C��n���ĉ����y�n�֏o�����邱�Ƃ��ĊO���R�Ȃ��Ƃ������̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�k�C���͂܂��͂��߂�����̎��ゾ�����B�����O�N�̎D�y�̒�Z�҂͋�ˏ\�O�l�ɂ����Ȃ��B

�@�C�݂̏��M�̂ق�����ɊJ���Ă䂭�̂����A����������\�O�N�ɔ��ف`���M�Ԃ̒���q�H���J�݂���Ă���̂��Ƃ��B

�@���M�ɓn��������@�g�́A�܂��Ȃ����O�ɏo�ăA���r�ƃi�}�R�̊��������l�̖f�Տ���ʂ��Ē����֗A�o����d�����͂��߁A���̎��Ƃ������ɂ̂тĂ䂭�B

�@���̊Ԃɏ��M���߂��܂������W���Ƃ��A���M�𒆐S�ɂ��Đl�������������オ���Ă����̂����A���̏��M����ĐK���ւ̒���D���A�q����悤�ɂȂ����̂������\���N�̂��Ƃ������B

�@�ĐK���ƓV�����͏@�g�̈����C�Y���̕�ɂ������B

�@���łɎl�\�A���O�ň��肵�����Ƃ��s�Ȃ��Ă���@�g���������A�Ⴂ������̖`���S���������������Ă����B

�@���̃`�����X�ɑ�������悤�ƁA�ĐK�E�V���̋�������Ă܂��A�ĐK���ւ̈ڏZ�����ӂ���B

�@�~�̍~��ʂ��̋��̉����قǂł͂Ȃ��炵�����A���̓����Ȃ�k�������R�ł���������̂ŕ�����キ�A�Ȏq�̕�炵�ɂƂ��Ă�����قljՍ��ȏ����ł͂Ȃ������������B

�@�@�g�͓��̓����A�`���琔���o�����Ƃ���ɁA�l�тƂ̖ڂ����ǂ납���Ƃ����Ă��B |

�k�C���H�y���ɂ���A�ĐK���ƓV����

|

�@�k�C�����́u�V���������v�ɁA

| �@�u���[�i���ȁj�m�ƃn�\���N���c�B�K���X���A���B�l�X���M�m�@�V�g�]�w���v |

�@�Ə�����Ă���Ƃ��B

�@�@�g�͂��̖k�̏����ɉi�Z������肾�����B

�@�J��̖k�C���ł́A�k�C���ʼn҂��ł��̋��������Č̋��т����낤�Ƃ����C�����̐l�тƂ����������B

�@�i�Z�̈ӎu�͂Ȃ�����A�Ƃ͑e���Ȃ��̂ł悭�A����������Ė{���z�����Ă�̂͋����Ȃ��ƂƎv���Ă����B

�@���M�̉ƁX���͂��߂́A�O���͂悭�Ă����̂Ƃ���͊ȗ��Ȍ��z�����������Ƃ����B

�@�����A���[�@�g�́A�ĐK���̂悤�ȕ�翂ȏ����ɁA��������Ɩ{���z�����ĂĂ��܂����B

�@����������l�тƂ̂��ǂ낫�́A�����̍����ɂ��������Ă������A����ȏ�ɏ@�g�̉i�Z�ӎu�Ɍ������Ă������낤�B

�@�@�g�͂��̉ƂŁA�C�Y�����t���̂ق��ɁA�����̐H���i����p�i�̔̔����͂��߂��B�~���ɂ͑D���r�₦�����Ő����������s������B

�@���̕s�ւ��Ȃ����āA���̓��ł̒�Z���������肳�������ƍl�����̂��B

�@�@�g�͂₪�ăj�V������̌��������肵�āA�j�V�����Ԃ̑�e���ɂ��Ȃ��Ă䂭�B

�@�ĐK���y�ق̌����͓��ڏ@�g������ɑ傫�����Ă������Ƃ����A����͏���@�g���̋������̍ő�̖k�O�D��̉Ƃɕ����Ȃ��Ƃ������͌��Ă����Ƃ˂����Ă�����u���p�������̂������B

�@���y�ٓ��̐����������������Ă���ƁA���͋������̖k�O�D��̉Ƃ̂Ȃ��ɂ���悤�ȋC���������̂��B

�@�e�n����ᖡ���Ď����؍ނ��g���Ă��錘�S�ō����Ȃ��̉Ƃ́A�����т̖k�O�D��̉Ƃ��v�킹�A���邢�͂�������̂����̂ł������B

�@�ĐK���̕l�ӂɂ́A�����Ẵj�V���ԉ����������c���Ă���B

�@�t�̓�����A�H�c�O��Ìy�O������Ă��āA�����ŐQ���܂肵�ē������B

�@�l��̊C�Ɍ��Ă��ԂŃj�V�����l��A�e���������ڂ��ċ����Ƃ��ߔ�������A���ߔ���l�����ς��Ɋ������B

�@���Ԉꃖ�����ƂɁA��D���A���D���A���D�������āA���̉��ɎO�A�l�\�l�̎�O�������A���l�̑����Ƃ��ɂ͓�ӎO�ӂƓO�邪�������Ƃ����B

�@���̃j�V�����ߔ����A�k�O�D���k�C���Ŏd����Ă䂭��v���i�ł���B

�@�����{�e�n�̈���H�|�앨�p�̗ǎ��Ȕ엿�Ƃ��đ�ʂ̎��v���������̂��B

�@�t�A�Y���̂��߂Ɋ݂Ɋ���Ă���j�V�����Ԃ����ς��ɓ���B

�@���Ԃ���g�ԃw�j�V���𗎂Ƃ�����A���D�ʼng�q����B

�@�G�����G�����̊|�������Â��B

�@��̘g�ԂɎO�S���̃j�V���������Ă���̂�����A�I���Ă�����D�͋h�������ς����B

�@�߂��Œ�D����ƕl����o�Ă��鏬�D�Ńj�V���𗤏グ����B

�@�l�̉��̂ق��Ɋ��ꂪ�������z����Ă���B

�@�j�V���͈�x�ɐ��������劘�ŎϏグ�A������^���Ԃł������Ĉ���@�ɂ�����B

�@�傫�ȃ��N���̍�������Ĉ����̂��B

�@��`����͋��������A��߂����Ƃ̂��ߔ��ׂ͍����ӂ��Ă���V���������ĕU�l�߂ɂ���B

�@�l��̊C���l���l���܌��͐l�����ӂ�A�吺���Ƃт����Ă����B

�@�������đ���ꂽ�j�V�����ߔ����k�O�D�̑D�������ɔ������߂��āA���{�C��쉺���A���˓��C�������i���j�ւƉ^��A���肳����Ă������B

�@�ˑ�ȗʂ̋���ł���B���{�C�Ƃ����C���A���̑哮���ł������B

�@�k�C��������ւ̖k�O�D�q�H�͎���ɂ���Ă��Ⴂ�A�܂��A�D��̓��Ӑ�ɂ���Ă����낢��Ȃ̂ŁA��̍q�H�ł͂Ȃ��B

�@��Ȋ�`�n�����ɋ����Ă������B

�@�������A�k�͗當�i��Ԃ�j���A���K�i�肵��j�����͂��߂Ƃ���k�C���e�n�̊�`�n�͏Ȃ��B

�@�k�C�����������ďo�������D�̂����ł����オ������ƈ�C�ɍ��n��\�o���߂������̂��o�Ă��邵�A�Ȃ��ɂ͑����m���̓��k�n�����C�݂̏��`�ɗ������D������̂����A�Ìy���������̓��{�C���݂̍`�X���k�O�D�䂩��̒n�ł������B

| �@�O�X�i�݂�܂�j�A�\�O���i�Ƃ��݂ȂƁj�A�˃����i����������j�A�[�Y�A�\��A

�j���A�y��A�H�c�A��c�A���n�����i���т������Áj�������A�V���A�o�_���A�����A���]���A�����A�����A�֓��A���Y�A�{���i���j�A�{�g�i����j�A�����A���z�A�����A�O���A�͖�A�։��A���l�A�{���A�B���A���A������i��̂j�A�l�c�A�{���A�ԊԊ��i�����܂��������n�ցA���ցj�B�i

���͂��̑����̍`��K�˂��B�j |

�@�����Đ��˓��C�֓���A�������`�̂قƂ�ǂ��ׂĂ��k�O�D�̊�`�n�ł������B

�@��������ǂ̑D�������̍`���ׂĂɂ��܂�����`����킯�ł͂Ȃ��B

�@����J�̋�ɂ���āA�܂��A�����̓s���ɂ��������āA���ꂼ��̍q�H�������ōq�C����B

�@�D�Ƃ������̂͒��v����Ό����q���Ȃ��B

�@�l���̎����邱�Ƃ������B�����A���̗A���͔͂��傾�B

�@���{�͒n�`�����G�ŁA����ȓy�n�͑S�̂���݂�������Ȃ��B

�@�召�̎R�X������召�̒J�X������B�召�̉͐���������B

�@���͂����Ă���艺�肪�����āA���������z���邱�Ƃ������ł���B

�@���������Ƃ���ŕ����^�Ԃ̂ɂ͎Ԃ͕s�ւł���B

�@�唪���i�l�Ԃ����������֎ԁj�Ȃ�n�Ԃ⋍�Ԃ�I����͍̂]�˂���̒��̂Ȃ��Ƃ��A���̂����ߍx�Ɍ�����B

�@����̉������A���ƂȂ�Ɛl�Ԃ������̌��Ŕw�������A���n�̔w�ɐς�ŕ������邵���Ȃ��B

�@�����^�Ԃɂ͐��㗘�p���������B����g���C���g���āA�D�ŕ����^�Ԃ̂��ŗǂ̕��@�ł������B

�@���ɐ�̕Ă��^�Ԃ��Ƃ��l���Ă݂�B

�@�Ĉ�͖��܁Z�L���O����������A��Ŗ��܁Z�g���̏d�ʂ�����B

�@�����n�̔w�ɏ悹�ė���A������ꍇ�A�ꓪ�̔n�Ɏl�l�U��U�i�Z�E���j���^����Ƃ�����A��̕Ă��^�Ԃɂ͈��܁Z�����̔n���K�v�ɂȂ�B |

|

�@���̔n��I���n�q���v��B�ꓪ�̔n�Ɉ�l�̔n�q�Ȃ���܁Z�l�A��l�̔n�q���̔n��I�����Ƃ��Ă��Z��ܐl���̐l�������낦�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���̕Đ��������ΐς݂̑D�ɏ悹��A�D���z�A��g���킸���\���l�ʼn^�Ԃ��Ƃ��ł���B

�@�����ɂ����߂��܂��Γ��������H��肸���Ə��Ȃ��Ă��ށB

�@�댯�͑傫���B����������A���Ƃ͔�ׂ��̂ɂȂ�Ȃ��B

�@�S���A����g���b�N�A�����������܂ł́A�D�ɂ��A���̂ق��ɑ�ʂ̕����^�ԕ��@�͂Ȃ������̂��B

�@�����č������ۊԂ̕��̗A���͑唼�A�D�ɂ�����Ă���B�C��A������͂ł���B

�@���Ƃ��Ί؍��ƃX�y�C���͒n�Â������A���̊Ԃ𗤏�A�����邱�Ƃ̋��͖ڂɌ����Ă���B

�@�]�ˎ���A����ɂ͔ˋ�����������A�֏����������݂����Ă����B

�@�ʍs��`�s���Ă����Ȃ��Ă͗��s���ł��Ȃ������B

�@�������܂��A�ڂ̑O�̊C�ɂ͖ڂɌ����Ȃ��ˋ��������āA����̎d��͂��т����A����ɂǂ��ւł��D�𑖂点�邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B

�@�����A�k�O�D�ɂ����炸�����D�́A�D������`�ꖇ�ŁA�L���C�����R�ɂ����߂��菔���̍`�ɂ����邱�Ƃ��ł����B

�@���D�̑D��肽���́A�����ʂ�u�C�̖��v�������B

�@�����̊C�𔒔��������グ�đ����Ă���Ƃ��A����̂������炢�ˋ��Ȃǂ͎v���o���Ȃ��Ă����B

�@�͂邩�Ɍ����Ă���R�̌`�ȂǂŁA���̂ւǂ������̍`���ƒm�邾���̂��Ƃ��B

�@�C�̏�ł́A�c���̂��܂��܂������E�����ȂǂȂ��B

�@���Ƒ��Ƃ̐������̂悤�Ȑ[�������������܂��������Ȃ��B�@�L���C�̏�ŋC�ɂ�����̂́A���Ƃ����傫�Ȏ��R�̖������B

�@�D��肽�������ɂ������Ă���Ƃ��́A�˂Ƃ����x�z�g�D�̘g���玩�R�ł͂Ȃ�����ǂ��A�C�̏�ɂ���Ƃ��͔˂̘g�������������Ă���B�@��D������X�ɊC��ɒ��މ\�����������\���l�̉^�������̂����邾���̂��Ƃ��i��ΐςݑO��̑D�ŏ\�l�l�O��j�B |

|

|

|

�D������`�i�����O�N�j |

�@��N�̎O���̓�قǂ����������X�𑗂��Ă����k�O�D�̑D��肽���́A����œc�������_�k���Ƃ͂܂�ł������Ɠ��̐l���ςŐ����Ă������Ƃ��낤�B

�@�ЂƂ����ɂ͌����Ȃ����낤���A�����A���R�A�`���A���ρA�M�S�A�Y���A���y�A�s����A���X�������炩�������荇�������̂����m��Ȃ��B

�@�k�O�D�̏ꍇ�͑��l���痊�܂�ĉׂ��^�щ^�����҂��Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�݂����珤��������D�������D�Ƃ����댯�̂ق��ɏ�����̃��X�N�������āA�Ȃ����炻�������v�f�������������낤�B

�@��苭���C�̖��ł������Ǝv����B

�@�ĐK����čs�������[�@�g�Ƃ����j���A�k�O�D�̑��ɐ��܂��������Ƃɂ���āA��͂�C�̖��������̂��B

�@�k�O�D�ł̍q�C�͖k�C���֓n�邽�߂̈�����������A���O�Œz���グ�����肵���d���Ǝ��Y��k�̊C�̏����ւ��ׂĒ������ޖ`���S�́A�_���ɂ͂ӂ������Ȃ����̂��B

�@�C�̒j�����ɂ��ď�����Ă���{�{��ꂳ��̃G�b�Z�[������B���̑�D���ȕ��͂��B

�@�����ɓo�ꂷ��͓̂�l�Ƃ����������A�C�̒j�̖{�̂��悭������Ă���b�ŁA����͂܂��k�O�D�̑D���̂Ȃ��ɂ��������C�����낤�Ǝv���B

�@�S�����������Ă����������Ƃɂ���B

�@��́u�C�䂩�v�\�\

�@�]�k�ɂȂ邪���̃G�b�Z�[�͎��̕ҏW�Ҏ���ɋ{�{����ɂ��˂������ď����Ă������������̂��B

�@���t�����̘b�������Ă���Ǝ��ɋ��̂����悤�Ȏv�������邱�Ƃ������B

�@���������̖����ǂ��܂ł��ǂ��Ă䂫�A����ɂƂ��Ȃ��`���������Ă��A�Ƃɂ��������̂�������Ă������E���̂����Č��悤�Ƃ���C�T������B

�@���͂��������b���ɂ������̂����A���������b�������Ă���Ƃ��͋��ɂ��ĂقƂ�ǃm�[�g��Y��Ă���B

�@�����č��ł͈�ۂɎc�����f�ГI�Ȃ��̂��o���Ă���ɂ����Ȃ��Ȃ��Ă���B

�@���������Y��̂���ɂ��ď��������Ă݂����B

�@���a��\�l�N�̉Ăł������Ǝv�����A���{���S��C���g�L���i�ڂ��Łj�ŋ�\�߂��V�l�Ɉ������B

�@���ɐԂ����ł������B

�@���킾�炯�̖ꂳ���A���C���݂Ȃ����Ă��āA�܂������ɂ��o�Ă��ăJ�N�V���N������̂��������B

�@�ꂳ��͎q���̂Ƃ������̌��V��̌������B

�@����܂ł��낢��̋K���ɂ����Ă����̂��Ƃ��ق�����āA���R�ɂȂ��āA���ɖʔ�������ł������B

�@�������N�ɂ͂���܂ł��낢��̐���̂��������ꂪ�������āA�S���ǂ��ւł��o�����Ă䂯��悤�ɂȂ����B

�@�u���ꂩ��̋��t�͈�{�P�œ��{���ǂ��ւ����Ă������ł���v

�@�ƒ��V�̋��t�ɋ������ėF�����Ɠ�l�ŗ����ɏo�����邱�Ƃɂ����B

�@�܂���Ԃ��ǂ낢�����Ƃ́A�C�͈�Â��łǂ��ɂ������Ȃ������B

�@�Y�̉��ڕt�������Ă����n�}�ɂ͂��낢��ƐԐ����Ђ��Ă��������A�C�̏���ǂ��܂ł����Ă��Ԃ����͂Ȃ������B

�@���ň������D�͕K������������B�u�ǂ�����v�Ƃ������Ɓu��B�̔g�L���i�ڂ��Łj����v�Ɠ�����B

�@�������ꂾ���ł悩�����B

�@�����ւƋ����Ƃ�Ȃ���A�䂭�ƁA���̊Ԃɂ����ւ֗����B

�@���łɌ��C������悤�ƁA���̐��̊C�֏o�����L���̉��́B�܂������������܂��āA���łɂ��̊C���킽���Č��悤�ƈ��E�Δn���o�āA���N�ւ��ǂ�����B

�@��������͌��t�͒ʂ��Ȃ����A�ނ��������Ă����l�͂��āA�s�ւ͂Ȃ������B

�@�Ƃɂ������͂����������āA���˓��C�Ȃǂ���т����Ȃ������B

�@����ނ�̂��ʔ����Ďd�l���Ȃ��B

�@����Œ��N�̐��݂�k�֖k�ւƒH���Ă����āA�r���Ő������}�����B

�@�������䂫�����܂ōs���Č��悤�ƌ������ƂɂȂ��Ă���k�i�B

�@���̊ԁA���{�l�ɂ͈�l������Ȃ������Ƃ������A�Ƃɂ����傫�Ȑ���̍`�̂���Ƃ���܂ŗ��Ă����ł͂��߂ē��{�l�Ɉ������B

�@�����A�����i�^���N�[�j���낤�Ǝv�����A���̉��̂ق��ɓV�ÂƂ��k���̓s������Ƌ�����ꂽ�B

�@�����Ă��̂���������낤�낵�Ă���Ɩ�l�ɂ��܂邾�낤����A�����A�����ق����悩�낤�Ƃ��Ƃ��ꂽ�B

�@���ꂩ���̕��ւ�������ǂ��ւ������낤�ƕ�������A�V���i��x�j�ւ䂯��Ƌ����Ă��ꂽ���A�u���̑D�ł͏���������v�Ƃ����āA�����������ďo�������Ƃɂ��āA�܂����Ɨ����C����n�܂Ŗ߂��ė����Ƃ����B

�@�r���łƂꂽ����b�Ȃǂ��낢�땷�����������g�����o���Ă��Ȃ��B

�@���t���ʂ��Ȃ��āA�g���`���J���Ȃ��Ƃ��葽���������A�݂Ȑe�ō���悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ������B

�@���Ė߂��ė��Č���ƁA�ł����������q�����ł����肵�ēV���ւ䂭�@��͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B

�@���̘b�������Ĉ�N���炸���Ă̂��ƁA���͒W�H�����̊C�݂Ŗʔ������t�Ɉ������B

�@���̋��t�͎��\�����������낤�B

�@�u�킵���Ⴂ�Ƃ����N�ւ��������Ƃ�����v�Ƃ��̒j�͘b���͂��߂��B

�@���N�ɂ͋�����������Ƃ����āA���̂悢���y�ƈ��l�Œ��N�����Ƃ�ɂ䂭���Ƃ��v�����āA�Â����D���Ă���ɏ��A���˓��C�𐼂։������B

�@�����ď��q�܂ŗ��Č��C��̍L���̂ɋ����Ă��܂����B

�@���ꂩ�炳���ǂ��Ȃ邩�킩��ʂ̂�����v������V��ł䂱���ƁA�V�f�֏���ď��Y������Ă˂���A���_�͖����������Ȃ�������A������������������Ƃ����B

�@���̒j�̂ق��͐܊p�����܂ŗ����̂�����ƂāA��l���N�ւ䂭���Ƃɂ��Č��C��ɏ��o�����B

�@����Ǝ����i���������j��������đD�͂�����Ă������B

�@�D�̌p�ڂ���C�����ӂ����݁A�����ӂ�������������Ȃ��̂ŁA�����ɐg�̂����ĂāA�C�̓��i�ȁj���̂�҂����Ƃ����B

�@���Ē��N�ւ킽��ƁA���R�i�v�T���j�̐��̕��ւ������āA�����Ƃ�ɂ������������������̂ł������B

�@�����Ƃ�̂��ʔ����āA���̊Ԃɂ��l�\�N�������B�N���Ƃ�Ƌ��������������Ȃ��ċA���Č���ƁA�Ƃł͂��܂ł����Ă��A��ʂ���A�������ł��낤�Ƒ��������A�ʔv������Ă������Ƃ����B

�@���̘b�͔����߂������������̂ŋ��t�̖���}���ɐS�������ꂽ�̂����A�����̊C�֏o�������j�����Ȃ�A�݂Ȗ`���ɂ݂����ꎞ�����������Ă���B

�@���̂悤�ɂ��ē��{�̎��͂̋���͊J���ꂽ���̂ł��낤�B

�@�C�̒j�����ɂ͔_���Ɍ����ʖ��S�C���Ɖ\����M����S���悩�����B |

�@�C�̒j�����ɂ́A�ˋ����Ȃ���������Ȃ��B

�@�y�n���L��y��ɂ��Ă��鐢�̒��̂��肩������A�݂͂����Ă���Ƃ��낪����B

�@�C�̒j�����́A���������̍��Ǝ�`�҂ɂ͂Ȃ�Ȃ����낤�B�Ȃ�Ȃ����낤�B

�@�ĐK���̏��[�i���ȁj�Ƃɂ��Ă��A���̌�j�V�����s���ɂȂ�ƁA��������D�y�ֈڂ��Ă���̂����A���������_�k���������畃�c���������݂��܂��Ă����y�n�ւ̎��S���傫���āA�����ȒP�ɂ͈ڏZ���Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�]���̒����Ɂu���B�����D�����v�̕�����������悤�ɁA�����̖k�O�D���N�X�����]���֓��`���Ă����̂����A���̋����̌Â�����̑D���Ő̘@�@��l�i���ɂ債�傤�ɂ�j����������ዷ�֓��ꂽ�Ƃ��̑D���̉Ƃ��������B

�@�@�@��l�̎���Ƃ����Ή��m�̗��̍�������A���̑D���̉Ƃ͋����ł��Â��ƂȂ̂����A�����������Ƃł������̂͂��߂ɂ͏��O�ֈڏZ���A���̎q���͂���ɉ������K���ֈ��z���Ă���B

�@�K���ܕ��q�̏ꍇ�́A����������Ă���B

�@����̊O�`�ł���{���i�݂�̂��������j�̖k�O�D��ł������K���ܕ��q�́A���Ƃ��ƊC�̒j�ł͂Ȃ��A�ƋƂ̎��Ƃ����Ă��邤���Ɏl�\�߂��Ȃ��Ď�����̌ÑD���Ƃ����̂���͂��߂ɁA�k�O�D��Ƃ��Đ������Ă������l���B

�@�k�O�D�ő傫�Ȏ��Y�͒z��������ǂ��A�D�́u������v�ŕs����Ȃ��̂�����A���Ƃ����Ĉ��S�ȗ���Ɏ��Y�̊�b��z�������Ɗ���Ă����B

�@�K���ܕ��q�͎q�̂��߂̊o���w�N�X���x�������̂����Ă��邪�A���̂Ȃ��ɂ��A�u���Ă��ĊC��Ɛ\�����̂͋��~�i�����낵���j���̂Ɍ����v�Ə����Ă���B

�@�V���D����j�����Ƃ��̒Q���ł���B

�@�ӔN�̌ܕ��q�́u������v�𗤏�Ɉ��肳���邱�ƂɐS���������B

�@�͖k���̊��������˂Ɋ肢�o��̂��A���̈�S���炾�����B

�@�K���ܕ��q�̕��S�Ŋ������V�c���J���A���̈ꕔ�����Ă��炢�A�O�j�v�����\�����i�可���j�ɂ��������Ǝv�����̂��B

�@�y�n���L�ւ̎��S�ł���B���ꂪ�K���ܕ��q�̔ߌ��B

�@�����̔��Ŋ����Ƃ���s���Ă��邤���ɁA�^���͕s���������ւ̓ŕ������̋^���őK����n�͌��������B

�@�ƍ����ׂĂ�v������A�ܕ��q�͘S���A�H���ӔC�҂̗v�U�����Y�ɂȂ����B

�@�K���ܕ��q�����Ƃ���̊C�̒j�ł�������A���̔ߌ��͂Ȃ������̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�k�O�D��̑�����������������͗���̎��ƂɎ���̂��Ă䂭����ǂ��A����͓S���~�݂��i��A���̑����낢��Ɩk�O�D�o�c�ɕs���ȏ��o�Ă��āA��ނ������̂��Ƃł������B

�@�K���ܕ��q�̘S���͉Éi�ܔN�i�ꔪ�ܓ�N�j�̂��Ƃ�����A���̎���Ɏ��Y�̊�Ղ𗤏�Ɉڂ��K�R���͂Ȃ��B

�@�C�̍����Ƃ�������K���ܕ��q�����A���̋C���͊C�̒j�̂��̂ł͂Ȃ��A�ނ���y�n���L�������Ƃ���_���̋C���������̂ł͂Ȃ����B

�@�������甭�������̂��A�K�܂̔ߌ��������̂ł͂Ȃ����B

�@�ނ͉���˂ɐ[���������Ă���B

�@�������Ă����ˏd�����}�������͕̂s�^���������A�������A�y�n���L��y��Ƃ��Ă���˂Ƃ������͋@�\�ɂ��܂�ɂ��߂Â����̂́A�C�̒j�Ƃ��Ă͕ϑ��ł��낤�B

�@�K�܂͂����炭�����ł͑D�ɏ�������Ƃ��Ȃ��B

�@����A��x���x�͏���������m��Ȃ����A�D���Ƃ��ď���Ă͂��Ȃ��B

�@�k�O�D��̑����́A�͂��ߐ����i���������v�j����o�����ēx���ƍˊo�Ɛl�]������₪�đD���ɂ܂ŏo�����āA�����̗͂ł��߂����đD����ɓ���A�D�匓�D���Ƃ��ĉ҂��A���͂��ł���Ɖ��z���̑D�̎���ɂȂ��Ă䂭�B

�@���������D��́A���ׂĂ̎��D���ّD�������ɔC����悤�ɂȂ��Ď����͑D�ɏ��Ȃ��Ȃ��Ă��A��������̊C�̒j�Ȃ̂��B

�@�K�܂ɂ͂��̌o�����Ȃ������B

�@�����g�͏��l�Ɣ_���̌����Đ��܂�Ă���B�D���̌o�������t�̌o�����Ȃ��B

�@�����A�D�ɂ͂��Ȃ����Ă���ق����Ǝv���B

�@���A���D�̂悤�ȑ傫�ȑD�ɂ�����Ă��邪�A�����Ԃ��ȑD�Ŏ����̊C�ɖ|�M���ꂽ���Ƃ�����A�����Ƃ������Ƃ����x���������B

�@���̋͂��̌o������ł��A�C�̒j�����̓x���͊_�Ԍ����A���͊C�̒j�����ɂ͈������Ȃ��E�X����B

�@�傫�Ȍh�ӂ��͂���Ă���B

�@�]���̉��i�����߁j���łӂ邳�Ƃ̖k�O���̑��Ղɏo������Ƃ��̊����̒�ɂ́A�C�̒j�����ւ̈،h�̔O����������Ă����B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |