|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 終章

第三章 北前船橋立村

橋立(現・石川県加賀市橋立町)に「北前船の里資料館」がある。

橋立村の数多い北前船主の一人であった酒谷長平(さかやちょうべい)が明治十一年(一八七八年)に建てた屋敷をそのまま資料館にしたもので、昭和五十七年に開設された。

酒谷長平家は橋立の北前船主としては中の上といったところだが、北前船経営の富の大きさをうかがわせるに十分な、実に豪壮な家だ。

たとえば酒田の本間家は日本一の大地主といわれた家だが、これも博物館として残されている本間邸と比べてみても決してひけをとらない。

私は本間邸を見学したとき用材や装飾、家具、その他に目を配りながら橋立の酒谷邸を思い浮かべ、陸の富と海の富について考えたものだった。

酒谷邸には三十畳のオエ(大広間)をはじめとして十七の部屋がある。

土蔵と物置が八棟(かっては十一棟)、風呂場と便所は二つずつ(かっては三つずつ)設けられていて、座敷部分床下の柱にはすべて銅板が巻かれている。

オエに使われている八寸角の欅(けやき)柱にせよ、大きな秋田杉の一枚戸にせよ、よりすぐった用材を各地から船で運んできたものだ。

酒谷邸の敷地は約千坪、建物面積は約二百坪、二階建なので居住部分床面積だけでも約百八十坪の広さだ。

同じ橋立に「蔵六園」という旧北前船主(酒谷分家)の家も公開されている。

ここも敷地約千坪、建坪約三百坪だが、その名から知れるように庭園に贅(けん)をつくしている。

ことに庭石が、能登滝石、福浦石、佐渡紅石、三国波付き石、鞍馬石、伊予石、丹波石、丹後石、紀州石、出雲石、彦根虎石、滑川翡翠(ひすい)原石などを各地から船で運んできている。

北前船の里資料館(酒谷邸)は加賀市教育委員会の所属で、加賀市大聖寺在住の北前船研究家牧野隆信氏の協力の下に運営され、毎年開かれている全国北前船セミナーには各地の北前船主村や寄港地から研究者たちが集まってくる。

牧野氏は『北前船』『北前船の時代』『北前船の研究』といった研究書の著者であり、同氏と親しい和船史の泰斗(たいと=大家)石井謙治氏もたびたび講師として訪れている。

石井氏はこの資料館について、建物から展示品までまやかしものが一つもない珍しくホンモノの博物館だと語っておられる。

家や土蔵のすべてが北前船資料の展示室になっている。

船模型、船箪笥(たんす)、船額、引札(各地船問屋の広告)、遠眼鏡、和磁石、船往来手形、船絵馬、船職り、船仏壇、祈禧札、蝦夷屏風、海図、船乗りの衣裳、各種古文書・古写真などが主な展示品だが、おりおりに特別展示も行なわれている。

その一つに、「大船主西出孫左衛門展」もあった。

西出孫左衛門家は久保彦兵衛家と並んで、橋立の北前船主の双璧をなす冢だった。

橋立の船主の数は時代による変動はあるけれども他のどの船主村よりも多く、村全体が北前船の村であったと言っていい。

寛政八年(一七九六年)に橋立の船主たちがあつまっていろいろな約束事を協定した「船道定法」というものが残されているが、これに加入して署名している船主の数が四十二人。

百戸ばかりの村のうち半数近くが船主だった。

そのほかの家もおそらくすべてが北前船にかかわる生業であっただろう。 |

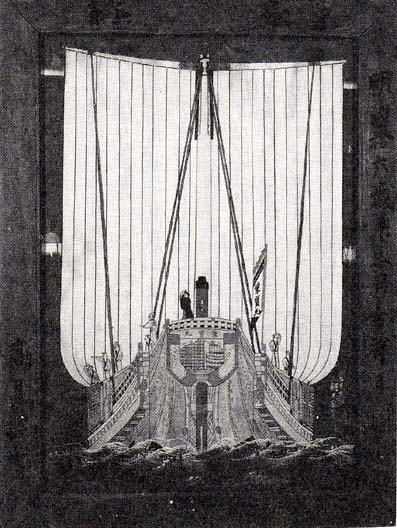

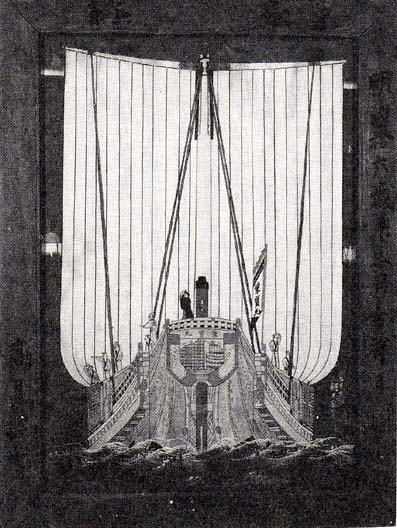

船絵馬(加賀市白山神社)

|

農業も漁業もない、もっぱら北前船の村なのだ。農村でも漁村でもなく、いうならば海商村であった。

西出孫左衛門家は、江戸時代中頃から代々北前船経営に従事してきた家である。

その祖先は越前朝倉家の家老の弟といわれ、その子が橋立に移り、十八世紀の初め頃、二代目が海運業を始めたらしい。

橋立の船主としていちばん古いと見られる家だ。

ただ、江戸時代の橋立では久保彦兵衛家が群を拔いて大きく、西出孫左衛門家はそれに次いでいた。

西出家が久保家に並び、久保家をしのぐようになるのは明治時代になってからのことで、とくに第十一代西出孫左衛門は洋式帆船や汽船を導入し、北陸海運界のリーダーに成長してゆく。

さらに、函館支店を中心にして漁業に転進し、昭和に入ると北千島漁場を開拓して北洋漁業会社を経営する。

この十一代孫左衛門はいま函館山といわれている函館湾口の山を買いとって所有していたのだが、海軍から要塞用に譲ってくれと頼まれ、ただ同然の値段でいわば寄付したこともある。

西出孫左衛門家の屋敷はもう橋立にはなく、十三代目の現当主は函館で漁業会社を経営しているとのことだ。

西出孫左衛門家の北前船盛時の美術品や高級家具はすでに散逸しているが、もしじゅうぶんな資料があれば、この西出家一軒の歴史を詳細に辿るだけでも、日本の歴史の見過ごされがちな一面が見えてくるにちがいない。

稲作を中心とする農業生産と、そこを土台とする政治権力や経済機構の歴史、つまり陸の日本史に対して、それらと切り離されていたわけではないが独自な気風を持って海上輸送による商業活動をつづけていた。

そしてそれによって日本列島各地の人や物や文化を混じり合わせていたもう一つの歴史、つまり海の日本史が見えてくるだろう。

定住型の陸の文化に対する移動型の海の文化も、その視界に入ってくるだろう。

橋立の北前船主には久保家が何軒もあり、その総本家にあたるのが久保彦兵衛家である。

この家はしばしば大聖寺藩の財政の援助をもとめられて、藩財政の立直しの仕事を命じられたりしている。

弘化二年(一八四五年)には一万両という大金を出して、橋立・瀬越・塩屋の北前船主たちにも藩への献金を勧めていたりする。

のちに侍格の待遇を与えられているのも、藩が久保家を筆頭とする橋立の北前船主に頼るところが大きかったということだろう。

久保家屋敷は今はもうないのだが、かって橋立の久保彦兵衛家には御殿と呼ばれた別棟があって、ここへ大聖寺藩主がたびたび訪れていたという。

六代目久保彦兵衛は、明治になってからも西出孫左衛門と並んで北前船経営による富を築いたが、一方、大聖寺の大火で苦境に立った諸産業に融資して立ち直らせたり、学校教育に援助したり、また明治末には大聖寺川の水力発電会社を起こして社長をつとめたりもしている。

この久保彦兵衛の明治三十一年の所得が税務署調査資料に残っていて、それによるとこの年の年収が四四一一円。

明治三十年代はすでに北前船の衰退期に入っているのだが、それでもこの年収は山中温泉や山代温泉の一流旅館の年収の四、五十倍にあたるということだ。

北前船の築き上げた富は、全体としてどのくらいのものだったか、ちょっと見当もつかない。

久保彦兵衛家のこの四四一一円という年収は持船五隻ばかりで稼ぎ出しているものだ。

幕末慶応年間の出水神社再建寄進帳によると久保本家は九隻、西出孫左衛門家は七隻で、橋立全体では百隻に及んでいる。

一航海千両の儲けと言われるから、単純に計算して橋立村には年に十万両の収入があったことになる。

北前船の時代約二世紀のあいだにはいろいろ盛衰があるわけだが、これもさらに単純に計算すると、橋立村にその間総計二千万両の富が流れ込んだことになる。

実際はその何分の一かであったにしても、小さな村にしては実に巨額と言わなくてはならない。

大正時代には北前船の時代は終わっているが、その残映はまだあった。二世紀にわたる富の蓄積は、北前船経営消滅後も、いろいろな形で残っていて、橋立村には裕福な暮らしがつづいていた。

博文館発行の『生活』という大衆雑誌が、大正五年七月号に、「日本一の富豪村」というルポルタージュを載せている。

橋立村を中心にして、瀬越村についても書いているものだ。

この記事を少し詳しく紹介しておきたい(あきらかな誤記は訂正し、現代表記にして引用した)。

北陸線大聖寺駅から一里半の海岸に日本第一の富豪村がある。乃ち加賀国江沼郡橋立村、小塩(おしお)と橋立の両大字に分れて戸数は各々百五十位ある。

加賀の海岸線は単調平板を極めているが、此の橋立村に至りて俄に一大屈曲をなし、昔は岩堤が二十丁ばかり海中に突出して一大奇観であったから、因(よ)って橋立の村名が生じたと云う。

今は其岩堤殆んど崩壊して昔の面影はないが、それでもうねうね屈折した海岸線に古い松が点綴して、安宅の関址は二三里先きの海の中。晴れた時は蒼茫たる海上遥かに能登半島が眺められる。 |

いま加佐岬と呼ばれている岬がかっては三百数十メートル海へ突き出ていて、もう一つの岬との間に船を繋ぐのに良い澗(ま)ができていたようだが、一七七〇年代の或る年、大風で一夜のうちに壊れてしまったらしい。

よほどの風と波が打ち寄せたのだろう。

この村には五十万以上の資産家が三四名あるが上に、二十万三十万の資産家軒を並べ、万以上の家に至っては村内の半(なかば)以上を占めている。

但し富豪の多いのは大字橋立の方、小塩は他村に比べては富豪が多いが、橋立程ではない。

以下記する所も多くは橋立の事だと承知して戴きたい。

第一、日清日露の両戦役にこの村丈(だけ)の公債応募額が、実に五十万円の巨額に上った。

日露戦役の折には、同村の西出孫左衛門氏が七万五千円、久保彦兵衛氏が七万円という巨額に応募したのであった。

西出氏は函館の有力者で東京の八十四銀行の取締役、大聖寺水力電気会社の専務取締役を勤め、七、八十万の資産を有する。

久保氏は大聖寺水力電気会社の社長、大阪の肥料問屋としては一、二の顔である。

次いで酒谷長兵衛(長平)、酒谷長一郎、泉藤三、増田又右衛門、久保彦助、久保周三、増谷某の諸氏が指を折れるだろう。 |

言うまでもなく、ここに挙げられている人たちは旧北前船主である。記事はさらに橋立出身で函館選出の三人の代議士を挙げてから、村内の家の造りについて述べている。

この村には藁(わら)屋根の家は僅かに二十軒許(ばかり)、他は悉(ことごと)く地面から少くとも三尺(90cm)、高きものは一、二間(2〜3m)の石垣を積み上げ、其上に美事な瓦葺きの板屋を設け、めぐらすに塀を以てした、恰も城廓のような堂々たる家ばかりである。

現に久保彦兵衛氏の邸宅は、石垣の高さ一丈五尺(4.5m)。

どんな家でも平地から直ちに門内に出入することは出来ない。

この石垣の石を売っても地面以上に高価だと云われるから如何に石垣に念が入っているかが解るであろう。 |

記事にいう「城廓のような」という表現は誇張ではなかっただろう。

北前船の里資料館の横にまわって石垣の高さと精緻とを見るだけでもそれが納得されるけれども、瀬越に残っている 大家(おおいえ)家の塀と石垣を見れば、久保彦兵衛邸の往時の豪壮が推察できる。

記事はつづいて、この村の富裕のもとが北前船経営にあることを述べるのだが、これは本書でここまでに書いてきたことでもあり、また、記事を書いた人が北前船についてあまり知らないようで不正確な記述になっているので、そのへんは省くことにする。

面白いのは次の記述だ。

この村は一年の内の春夏秋の三季は、女と子供ばかりで丁度女護ヶ島のようである。

男は多く北海道へ往って、冬にならねば帰って来ない。

子供も男の児は小学校を卒業すると、直ぐ北海道へ連れて往って商売の見習をやらせる。

村は男にとって冬籠り丈の場所、冬は女の為には最も窮屈な時である。

なぜならば男が総て出稼ぎするから恐しく男尊女卑である。

妻は殆んど下女同様に扱っている。

妻君達は亭主がいなくなると、「鬼のいぬ間に命の洗濯」とばかりに寛々(ひろびろ)と手足を延ばして、間食をはじめる。

間食会が隔日位に輪番にそこここの家で行われる。

金に任せて良い材料を選んで菓子製造をやるから、この村の女が菓子製造術に巧妙なことは驚くばかりである。

日永うして海晴れた時の女房達の胸の中は、何一(なにひとつ)の蟠(わだかま)りのない平和なものである。 |

男たちが北海道へ出かけて行くのは北前船時代からの北海道との縁によっている。

北前船時代には船主自身はたいてい村にいたのだが、それでも船頭をはじめとして船乗りたちが雪どけの春先から年の暮れ近くまで航海に出ていたわけだから、一年の大半は男の少ない村だった。

女たちが一日おきの間食会を開くのは後年のことだろうが、ふだん男の少ない村では女たちがおのずとしっかりしていったようだ。

記事には男尊女卑とあるが、大船主の家の女主人などは実に威厳のある女性だったという。

それにまた、海の男たちは家にいる日が少ないから、帰ってくると女房を大事にしたのではないかと思われる。

海村の墓地を見ていると、夫婦墓の多いのに気づく。

○○家代々之墓でなく、夫婦二人の墓が多いのだ。

このあたりは真宗の土地だから、釈○○と釈尼○○が墓の正面に並べて刻んであり、背面には夫婦の俗名と歿年が刻字されている。

土地に執着し定住性のつよい農村では家代々の墓が多いものだが、橋立や瀬越にかぎらず海に生きる人びとの村では、廻船の村であれ漁村であれ、夫婦墓を見かけることが多い。

潜在的な漂泊民というか、いつでも移住の可能性を秘めている人びとだから、墓は夫婦一代のものとする心がはたらくのであろうか。

と同時に、夫婦の情愛の深さもあるように思う。

農村での嫁はまず労働力、それも家のなかで地位の低い働き手であることが多かったが、漁村の場合だと時には海女のように主役の労働力であり、また夫婦がひとつ船で海へ出ることも多く、死なばもろともというか、互いに生命をあずけている。

そういうところからくる情愛があるだろう。

また、北前乗りの夫婦のように長く離れている日々が多ければ、帰ったときの喜びは男にも女にも大きいだろう。

男たちを海へ送り出した女たちは、節句やお盆や祭りなど、ことあるごとに陰膳をそなえてからご馳走をいただき、海上安全を心から祈ったものだという。

牧野隆信著『北前船の時代』に、船頭の妻から船の夫へ送っている手紙が載っている。

明治時代のもので、橋立の寺谷家の直乗船頭和吉にあてた妻美起の手紙である。

文面から見て、和吉の船が北海道に到着、その安着の報せを電信で家族に伝え、妻が北海道にいる夫あてに手紙をしたためたようだ。

なお、和吉は船主寺谷家の長男なので、雇船頭ではなく直乗船頭と呼ぶ。

一ふでしめし上げ候、時節おいおいあたたかに相成り候、

御君様、船の皆皆ごぶじにて御ちゃく(御着)遊ばされ、まんまん(万々)芽出度ぞんじまいらせ候、

ついては御両親様はじめ、はつ子(和吉夫婦の一人娘)もわれらともさわりなく候間、御あんじ下されましく候、

なお御君様、御身のかげんいかがに御座候やと、あんじ居り候、なるだけ御身大切に御暮し遊ばされまいらせ候

まづは御見舞かたがた一寸一ふでかきしるしまいらせ候

あらあら目出度 かしく

なつかしの美起より

御君様

五月廿日 |

いい手紙だ。結婚前には恋文を交わすことの多いものだが、結婚してから夫婦のあいだで

手紙を書くということは、ふつうは少ないだろう。

だが北前乗りの夫婦のあいだには、こんな手紙がよく交わされていたのだ。

控え目だが、まるで恋文ではないか。

「なつかしの美起より」には、万感がこもっている。深い情愛をはらんだ、いい手紙だ。

受けとった和吉は、妻の顔と身体の隅々までをこの手紙から思い浮かべたのではないだろうか。

一日も早く帰りたいと思ったのではないだろうか。

或る島で夫が遠洋漁業に出かけていて、奥さんが民宿をやっている家に泊まったことがある。

この島の男たちは老人以外ほとんどが遠洋漁業に出かけているので、毎日夕方、各船についての情報が漁協から有線放送で流されている。

第十八〇〇丸、南緯四五度一一分、東経一七六度一〇分、やや凪となり四十回目操業中、とか、第二十三〇〇丸、午前四時ホノルル入港、といったふうに各船のその日の状況が放送される。

なかには今日も流氷のなかで操業中とか、時化(しけ)ていて操業できず、おかずとるのみ、といったのもある。

家族、とくに奥さんはこの放送に仕事の手を休めてじっと聴きいる。

第三〇〇丸、デイトラインを通過して帰港中、という放送に奥さんの顔がパッと輝く。

大漁で思ったより早く夫の船が帰ってくるのだ。

もう日付変更線を通過しているからあと何日と指を折る。

――この島でも墓の多くが夫婦墓だった。

だいぶん脇道をしたが、また「日本一富豪の村」にもどろう。

記事は、この村には男がいないので村会議員のなり手がなく、村長だけは「郡長の古手を雇って間に合わせている」が、村会はほとんど開かれず「村役場の吏員は毎度海を眺めては大欠伸(あくび)ばかりしている」といって、村ののどかさを描き、また小学校の校長の月給が江沼郡の全小学校長のなかで第一の高給であることを書いている。

橋立村の教育投資の大きさを物語っているエピソードなのだ。

| ……この村の北浜教育会(この辺を俗に北浜と称す)は、これ迄に二千円三千円という巨資を数回学校に寄付しているから、賞勲局や県庁から教育会が貰った本金銀杯は十個以上ある。 |

明治十九年に久保彦兵衛が中心になってつくった北浜小学校教育会のことである。

彦兵衛はその会長を三十年間勤めている。

記事はまた、大聖寺に建てられた石川県唯一の郡立病院の建設費の七割を橋立一村で寄付していることや、本願寺の別院を村の費用で建てたことなどを紹介し、つづけて橋立の暮らしぶりをスケッチしている。

加賀は一体に色彩の濃厚を愛する国柄である。

帝国大学の赤門即ち前田候の旧門を見ても、九谷焼の陶器を見ても、この点は直ぐ想像が付くが、足ひとたび加賀へ入ると愈々その感じが深くなる。

加賀の家には朱塗りが多い。棟木から彩を隠す天井までがケバケバしい朱塗りである。

古い家になるとそれが黒光(くろびかり)して実に美事である。

橋立のは特にその朱塗りが念入りで、屋内に入ると、有名な堂塔伽藍にでも入ったような気持ちがする。

この大伽藍に留守居の女房が女中二、三人も使って悠々として住んでいる。

老人や子供の楽しみに積立てる郵便貯金が、この村のは一万五、六千円の巨額に上っている。

小塩へ行くと色々の店があるが、橋立には僅かに雑貨店が二軒ある丈で、酒屋も豆腐屋も何にもない。

二軒の雑貨店には呉服荒物小間物何でもあるが、衣裳は大聖寺の呉服店を呼んで弁ずるから、よくよくでないと雑貨店に御用はない。

橋立の女は座食主義に出来ているから、たまには雇人を使役して蔬菜園を作るものもあるが、殆んど農業はやらない。

海が直ぐ眼の前に開けていても漁業も勿論やらない。

家の周囲の空地は総て庭園、中には目を驚かすばかり立派なのがある。

今は後家さんと小娘とで暮らしている増田又右衛門氏の庭園は、山から水を引いて一人噴水を作り、水の流れ、岩の配合、樹木の按排(あんばい)、敦(いず)れも数奇を凝らした上に、沢山の灯籠を点綴(てんてい)して、これに火を入れると、昔の大名の邸宅も斯くやと思われるような美観である。 |

つづいて酒谷長平の新築の隠居屋敷が石段だけで何千円もの工費だといったことも、筆者の羨望をこめて書かれたあと、墓地のみごとさにも筆をついやしている。

海の近く墓地を有するが、立派なことは目の覚めるよう、平地から高く例の石垣を積上げ、松を植えて景致を取り、且つ石柵を繞(めぐ)らしてある。

墓石其他総て花崗岩、大家は家の前の道路に電灯を寄付しているから、闇夜でも真昼のように明るい。

電灯は大聖寺水力電気会社から来るが、会社は殆んど全部この村の人が経営しているのだから、お手のものである。 |

こうして見てくると、当時の橋立は小さい村でありながら、北前船の富を引き継ぎ、また、その富を生みだした海の男の気風を濃く残して、いわば先端都市文明を生きていた村だと思える。

日本の都市は、都市のなかにも農村の性格をかなり抱え込んでいることが多いが、橋立村は根っから海洋民都市の趣きを見せていたのではないだろうか。

私の育った七万石(のち十万石)城下町大聖寺は、むしろ暗鬱で因循固陋(いんじゅうころう)な町だった。

同じ藩領(いまは同じ市内)で歩いて一時余りの土地だけれども、まるで性格が違っている。

top

**************************************** |