|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 終章

第四章 海の男たちの日々

又聞きの又聞きになるのだが、若いとき北前乗りだった人の思い出話というのを聞いたことがある。

順風満帆のときの船は、それは気分のいいもので、文字通り滑るように走ったということだ。

船全体、しーんと静まりかえっている。

風の力だけで走る船だから、騒々しいエンジン音などはない。

大きな白帆は風をはらんで張りつめたままだ。

船乗りたちは、かかとを浮かせて船内を歩いたものだという。

足音をたてないためだ。そういう静かな船内では、針一本落ちる音でも気づく。

船のどんな小さな異常でもすぐに察知できるのだ。

よく晴れ九日なら、遠くに陸地の山々が見えていただろう。山の姿でどこの何山かが分かる。

一閑張りの筒状の遠眼鏡をとりだした船頭が、山や岬の形を確かめ、和磁石と合わせて船の位置を知る。 |

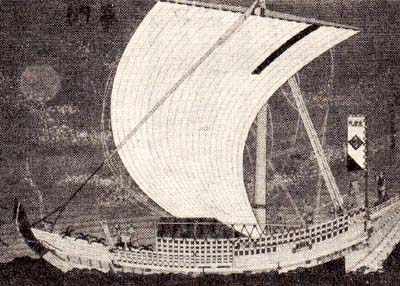

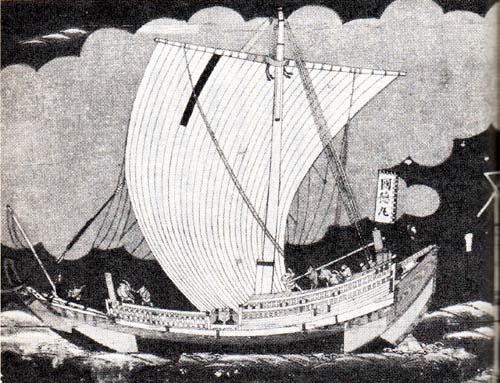

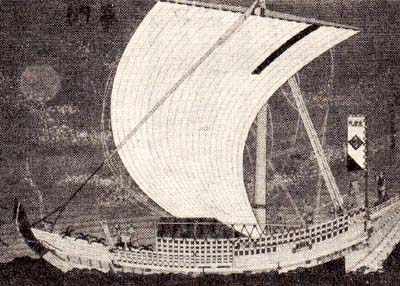

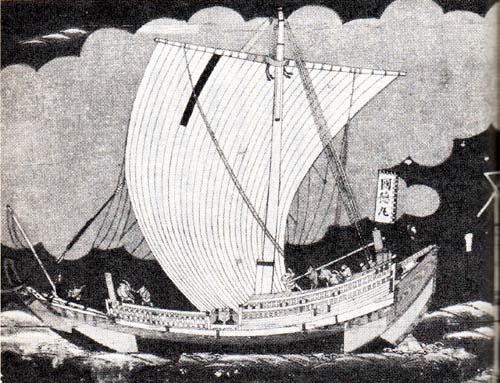

船絵馬(金沢市栗崎八幡神社)

|

――まちがいない、あの山だ。ここまで來て、この風なら、日暮れよりずっと前に次の港に入れるはず。

いい日だ、今日は。

海上はるかに他船の白帆も見えている。

遠眼鏡で帆印を見、帆の反数をかぞえれば、どこの港のどの船主の持船か、何石積みの船かが分かる。

顔見知りの船頭の乗っている船が同じ港へ向かっていると知れれば、今晩は賑やかになるぞ、と夜の酒宴を楽しみにもしたことだろう。

だが、そういういい日ばかりではない。

出航したときには順風だったのに、途中で逆風に変わることもある。

江戸幕府の鎖国政策で海外渡航が禁止されていた時代、船の帆柱は一本と決められていたようで、北前船も一本柱に一枚帆の船だ。

追風を受けて走るときには、快走する弁才船にロシア帆船が追いつけなかったという漂流記の記事があるくらいだが、いったん逆風になると帆走性能はがくんと落ちてしまう。

間切りというジグザグ走行で風上へ向かうのだが、一枚帆ではひどく能率がわるい。

三日四日と間切り走りをつづけた例もある。やむなく元の港へ帰ることも多い。

荒天逆風となったら、船は波に持ち上げられ波間に叩きつけられる。

荒波が船にかぶってくる。船上に高く積み上げた荷が風を受けるので、船はますます大揺れになる。

船内にどんどんたまる海水を、船乗りたちがよろけながら汲み出す。

荷の一部を捨てる。帆はすでに下ろしているが、いよいよとなったら帆柱を切り倒す。

たよりは舵だけだが、その舵が波の力で折られてしまうと、船はもう波まかせで、沈没するか漂流するかだ。

船頭はじめ船乗り一同、髪のもとどりを切って神仏に祈るだけだ。

難船して船乗り全員が船もろとも海に消える場合もあるが、何人かが生き残って陸地に漂着することもある。

そういうとき、漂着地の役人あてに遭難の状況を記した口上書を提出し、役人がこれに証明を書き添えて「浦証文」とする。

船乗りたちが帰国して村役人や船主に示し、海難が間違いないことを認めてもらうための文書である。

その口上書や浦証文のなかから、遭難時の状況を二、三拾い出して掲げておこう。

……同六日夜八ツ時比(ごろ)、佐州鷙崎沖卜見掛申時、俄(にわかに)大北風罷成、船中之者共相働申候

得共、次第波風相募漂罷在候内、右七右衛門大波打落シ溺死仕候、取揚手段モ無御座(ござなく)…… |

秋田港を十月三日に出帆した船が六日の夜中、佐渡の沖で大風に見舞われ、船乗り全員で必死に水を汲み出したりして風波と戦っていたのだが、七右衛門という水夫が大波にさらわれた。

助け揚げることもならず、船に積んでいる伝馬船を流してやったが、風はさらにつのり、本船も波風に漂うばかりとなり、翌七日の昼前、ようやく小木港に入ることができた。

七右衛門の死骸は見つからず、十六日に小木港を出帆した、といった内容だ。

寛政六年(一七九四年)加賀本吉港の船の遭難口上書である。 |

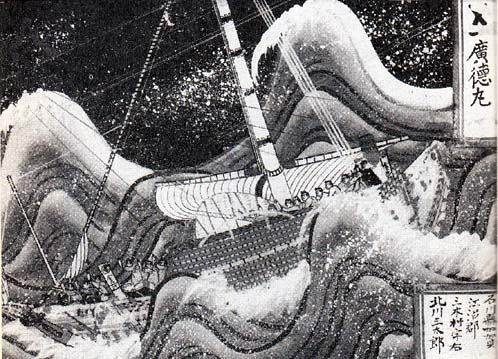

海難の船絵馬(兵庫県興長寺)

|

次は明治十七年(一八八四年)の例。石川県美川末広町の永吉丸が、佐渡の小木港から秋田の土崎港へ向かう途中、飛島の西方海上で大時化にあい、四人の水夫を失ったときの浦証文から、一部分を引いておく。

……九月二日同所出帆秋田県土崎港へ向ケ帆船之処、同月五日午前三時頃当嶋西沖四里位モ相隔テ候哉、

帆ヲ少シ掛ケ水夫六人舳櫓ニ居テ帆扱中、舶櫓ヲ打越シタル波音ニ驚キ駆上り見ルニ、

水夫壱人モ不相見(あいみえず)、船体モ既ニ転覆セントスルヲ、梶取直シテ漸(ようやく)起直りタルヨリ、

高声ヲ発シテ水夫ヲ呼出ツルニ、壱人ハ手縄へ取付、壱人ハ船端へ取付キ両人辛ウジテ助命致シ、

前書四名之者ハ海落不相見(あいみえず)候ヨリ、有合ニ任セ手早ク櫓合板卜云モノ、

不残(のこらず)海中へ投捨タルモ、尚橋船(伝馬船)ヲ下ゲ卸(おろ)サント気ヲ操(も)ミ立ツルト雖モ、

手不足ニシテ力(ちから)ニ及兼(およびかね)、無余儀(よぎなく)近辺帆廻スト雖トモ前記四名ハ所在不相分(あいわからず)

殊ニ高波烈風ニシテ舳ノ両囲ハ勿論、帆形拾八反帆ノ内真中四反ハ高波ニ打破ラレ、

筋縄而巳(のみ)ニテ大破ニ相成、且夜中故何地方卜目的スル事モ不相成(あいならず)、

粉骨ヲ尽スト雖モ少人数ニ相成候故、無余儀(よぎなく)風波ニ任セ漂流スルニ…… |

三六七石積みという小さな船だったので、乗組員は直乗船頭以下八人だった。

そのうち四人を大波にさらわれ、船は帆を破られて漂流、明け方になって見渡すと飛島が近くに見えた。

澗の脇に船を寄せて碇舶したのだが波が荒くて上陸できず、その翌朝になって船問屋からの迎え船で上陸している。

橋立の宮本家持船の幸福丸か明治三年(一八七〇年)北海道で遭難し、十三人中の五人を船と共に失ったときの口上書からも、その一部分を。

| ……西風大風ニ浪立ニ相成遠間之事ニテ山も一円相見得不申(あいみえもうさず)、迚(とて)も身命助見詰(みこみ)も無御座(ござなく)候ニ付、無拠(よんどころなく)柱ヲ伐、楫(かじ)ヲ巻上たらし引ニテ漂流罷在候内、何国之船とも不相知(あいしらず)是又同様流居候を間ちかく見当り是幸ひと心得、右幸福丸ニハ第一粮米もなく、水・薪木等ニ至迄無是(これなく)候間、右ニ付船中一統相談之上、私共八人本船より身命限り海中へ飛込およぎ、右船へ乗移り漸々命相助候ニ付、…… |

帆柱を伐り倒し舵を引上げて漂流しているところへ、同様に漂流している船が近くまで来た。

向こうの船のほうは、まだ帆柱を残していたようだ。

船中でどういう相談がなされたのかは分からないが、向こうの船へ泳ぎ渡るのも自船にとどまるのも、いのちがけだ。

船頭以下五人が自船に賭け、あとの八人が荒波の海へ飛び込んだ。

結果として八人のほうが助かった。

秋田の吉祥丸という船に乗り移り、この船でさらに数日漂流してからようやく順風を得て金華山の近くに着船している。

右に引いたのはいずれも、牧野隆信著『北前船の研究』に載っている史料の一部で、わずかだが表記を変えて引用した。

ともあれ、嵐の海はおそろしい。小島への渡船が波の底をくぐり、もうだめかと観念したこともあるが、台風の夜の海を渡ったフェリーで見た大波は忘れられない。

或る年の晩秋、石垣島へ行ったときのことだ。

大阪南港から出航して那覇へ向かった七五〇〇トンのフェリーも、季節はずれの台風の接近で大揺れに揺れたのだが、那覇港から石垣港への五〇〇〇トンのフェリーは、それどころではなかった。

北上してくる台風に向かって南下し、その暴風域を突っ切ったのだ。

台風のために出航はとりやめになるだろうという話だったが、出航時間の二時間前だったか、予定通り出航ときまった。

すでに雨まじりの強い風が吹いている港で、私は不安をまぎらすために縄のれんの飲み屋に入って泡盛を飲んだ。

思い切って乗船をとりやめようか、やっぱり乗るか、と思い迷っていると、青ざめた顔の男が入ってきて、カウンターの前に坐るなり、店のおかみさんに向かってぼやきはしめた。

ほかに客がいないので、いやでも耳に入る。彼は海上保安庁の巡視船の乗組員らしい。

今日の海の荒さにすっかり参ってしまったとぼやいているのだった。

今日みたいな大時化は初めてだという。私の不安はふくれ上がった。

プロの船乗りが弱音を吐いているその海へ、それもこれからもっと荒れてくる夜の海へ出て行くのだと思うと、泡盛(焼酎の一種)の酔いが引いてゆく。

フェリーは港内からすでに大揺れだった。

外海へ出ると、もう立っても坐ってもいられない。私は壁伝いに丸窓にたどりついて、バーをにぎりしめガラス窓におでこを当てながら、徹夜で嵐の海を見つづけた。

山のような波というのが、たんなる形容ではないことを知らされる。

五〇〇〇トンもの大きな船を波が乗り越えてゆく。

大波に打たれて船が震動する。

そのたび船内で何か大きな重い物のころがる音がする。

船が波底に落ちてゆき、向こうから巨大な波がかぶさってくる。

くるぞ!と思うと、どどんと重い衝撃がくる。海はそこらじゅう波の山だ。

波と波がぶつかって崩れ、白い飛沫を上げている。

波しぶきと泡立ちとで、夜の海がほの白く見えている。

高性能の大型船だから船体が激しくきしみながらもこの荒海を渡ったが、昔の船だったらまず沈没をまぬがれないだろう。

めったに見ることのできない自然の猛威を、豪快きわまりない海の姿を、私は偶然目にすることができたのだった。

明治十年生まれの北前乗りの聞き書きがある(牧野隆信著『北前船の時代』加賀市瀬越町・柿野初吉翁聞書、昭和四十三年・四十六年談)。

そこにも嵐の海のこわさが語られている。

船で大暴風雨にあって漂流し、一晩中寝ずに働いて着物も下までぬれたりするときは、どんな元気な若いもんも、早く港にあがりたくなるもんだ。

そんなときの船乗りの唄にこんなのがある。

雨風にまげ(ぎ)るその夜の その身のつらさ

もうやめますわの 船乗りを

そう歌いながらも、ワシは明治四十五年まで船に乗った。 |

漂流が何日もつづくことだってある。そのときどうやって危機を乗り切ってゆくか。

船乗りたちは髪を切って船内の神棚に供え、神仏の加護を祈願したという。

海の男たちは日頃から深い信仰心を持っているものだが、危機に際してはとりわけ必死に祈ったことだろう。

そして、その信仰心が漂流者を生かしていることが、漂流史研究者によって指摘されている(川合彦充「漂流」須藤利一編『船』所収)。

それによると、漂流船が長期の漂流に勝ち抜いた記録を調べてみると、船頭の統率力がすぐれていることや、米などの食料品を積んでいることが大きな要因になっているが、それに加えて信仰にもとづく強い精神力がみられるという。 |

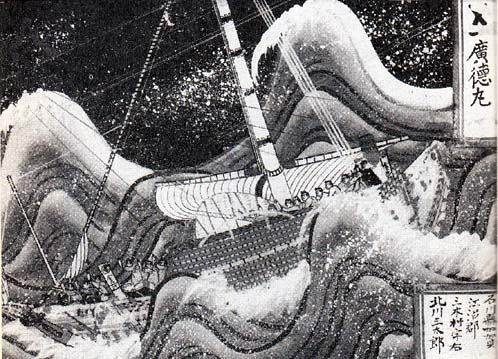

海難の船絵馬(青森県円覚寺)

|

食料があるからといっても、もちろん漂流生活に勝ち抜けるとは限らない。

漂流という特異な環境に耐え抜くのは、結局、人それぞれの精神力と船内における人の和である。

つまり漂流生活で最後の勝利者となるには強い精神力を必要とするが、その精神力は素朴な宗教心から生まれている。

神や仏を心から祈念できない者は発狂したり病死したりしている。

困ったときの神頼みではなく、常に心から神仏を信じていた者が多く生還している。 |

海難についての綿密な研究を重ねた上で、スペイン南端からバルバドス島まで、水も食糧も持たず大西洋を四ヶ月間ひとりで漂流するという実験を行なったフランス人、アラン・ボンバールも、その著『実験漂流記』(近藤等訳)の結論として、こんなふうに書いている。

くらやみの中で水と風にふるえ、空間、物音、あるいは静けさにおののく海難者にとって、死ぬには三日で十分なのである。

伝説の海難者たちよ、死をいそぐ犠牲者たちよ、諸君は海のために死んだのではない。

また、かわきのために死んだのでもない。諸君は鴎の鳴き声を聞きながら、恐怖のために死んだのである。

物理的乃至生理的条件それ自身が致命的となるずっと前に、多くの海難者は死んでしまうという事実を、僕は間もなく確認し得るに至った。

いかなる物理的素因よりもいっそう有効でまた速やかに作用する恐怖心に対していかに戦うべきか? |

恐怖心が死に至る原因だというのだ。

信心はその恐怖心と戦うための大きな武器になったことであろう。

どこまでも絶望することなく、かならず助かるという希望を持ちつづけることが大切なのだ。

その精神力が漂流者を死から救う。

私はボンバールのこの一節を石井謙治氏の御教示によって知ったのだが、石井氏の「漂流船覚え書」(『日本庶民生活史料集成』第五巻)には、「漂流と信仰」という一章が設けられており、そのなかにこの一節も引かれて、つぎのように書かれている。

……ところが日本の漂流記をみても、彼らは簡単に気が狂ったり、死んだりはせず、実に長い間の苦難に耐えている。

こうした強靭さを示したというのも、常に神鬮(かみくじ)が救助への希望をもたらしていたからに違いない。

まさに、死の門である恐怖心や絶望感に対抗できたのは、神鬮のお蔭だったのである。 |

カミクジがいつごろから始まったものかはよく分からないそうだが、「漂流中、神鬮を上げ候事幾度と云数知ず」(『環海異聞』)とか、「此御告いささかうたがうことなし、されば、日本の船の船頭は大神宮の神託のみにて船を乗得る也」(『船長日記』)と記されているように、カミクジという一種の占いは、「絶対的な信仰の域にまで到達」していたようだ。

では、カミクジとは何か。これも石井謙治氏の文(「神鬮」『日本人の知恵』所収)をお借りしよう。

神鬮とは(中略)船頭たちが方角を見失ったり、決断に迷ったりしたときに行なうクジの一種であった。

彼らはその結果を神の御告げとして信じて疑わなかった。

そして最も多くこれに依存したのが方角の判断であった。

それほど当時の船頭たちは方角を見失いやすかった。

彼らの航海術は地回りといって、陸地の山を見ながら自船の位置づけをして走るものだったから、一度山を見失い目標がなくなってしまうと、それこそ「東西南北船の居所の知れぬ」(『廻船安乗録』)ことになり、針路をどの方角にとってよいか、まったくわからなくなって、はては神鬮に伺いを立てることになるのであった。

こういうと読者の中には、磁石があったら方角を見失うはずはないのに、と思われる方があるかもしれない。

むろん当時の船はそのほとんどが磁石を持っていた。

しかし自分の位置がわからなければ、いくら磁石があったところで針路のきめようはなかったのである。

せめて北極星の高度で緯度を知るという程度の初歩的な天文航海術でも知っていれば、磁石はあることだし、神鬮まかせの漂流なぞしないですんだはずであるが、鎖国時代の船頭でそうした知識を持っているものはほとんどいなかったのだから仕方がない。

では神鬮のあげ方はどうするのかというと、たとえば自分の進むべき方角を知りたい時は、かねて用意の十二枚の紙(子(ね)以下亥(い)までの十二支の方位を書いたもの)を丸めて十二個の玉とし、一升枡に入れてその上に小さい穴のあいた蓋をする。

そこで船頭以下一同真心をこめて「方位を授け給え」といいつつ神仏(多くは伊勢神宮)に祈り、こぶしを握って枡の蓋を叩く。

すると十二の紙玉のうち、どれか一つがうまく蓋の穴から飛び出してくる。

これを押し頂いてそこに書かれた方位を、神仏の御告げとして受けるというやり方である。

ただし、一升枡に蓋をせず、こぶしで叩く代りに伊勢神宮の御祓(おはらい)をその上にかざすと丸めた紙の一つが御紋につく、というやり方もある。

御紋に紙王がつくという点、ちょっと神がかっているので、何かつくようなてだてがしてあったのだろうが、その辺のことはよくわからない。

|

長期の漂流は広大な太平洋に流された船に多く、日本海の場合は海が小さいのでそれほどではないのだが、海の男たちにカミクジをはじめとする神仏への強い信仰がなかったらより多くの死者を出していたのではないだろうか。

ボンバールは『実験漂流記』のまえがきを、或る難破トロール漁船の四十三人の乗組員が救助されたときみんな「こわれたあやつり人形のようにくたくたになり」、ボンバールたち医師のあらゆる努力にもかかわらず全員死亡したことから書き出して、最後にこう言っている。

これらの例は精神力の重要性についての僕の確信を強めた。

海難者の九十パーセントが難船後三日以内に死ぬことが統計によって示されるが、これは奇妙な事実である。

というのは、飢えやかわきによって死ぬには、もっと多くの時日が必要だからである。

船が沈む時、人々は世界が船とともに沈むと思いこむ。

足を支える板がなくなるので、勇気と理性が同時にすっかり失われてしまう。

この時救難ボートがやって来たとしても、それだけではもう救われない。

ボートの中で彼らはぐったりとなって自分たちのみじめさを見つめているだけである。

彼らはもはや生きていないのである。 |

カミクジの力は大きいと言わなければならない。

ことに内海といってよいほどの日本海なら、カミクジの示す方位で陸地にたどりつく可能性は高い。

遭難して無事生還した男たちは、神仏への信仰心をより強くしたことだろう。

彼らが奉納した絵馬が各地にある。

新造船の航海の安全を祈願する船絵馬や無事航海を終えた御礼の船絵馬が多いのだが、それらにまじって難船絵馬がある。

荒れ狂う大波浪のなかに船が傾き今にも沈みそうな絵が描かれている。

これだけの大危機から救ってくださった神仏に心から御礼申し上げる絵馬なのだ。

橋立の北前船の里資料館にも海難の船絵馬がある。

船よりも大きい波の山々のなかに帆を下ろした船が揉まれ、船上では船乗りたちが御幣らしいものをかざして全員で祈っている。 |

海難の船絵馬(加賀市御木神社)

|

絵の右肩に「広徳丸」という船名が記され、右下に「石川県江沼郡三木村字右 北川三太郎」という船主か船頭かの名が記されている。

木枠には、「明治二十六年八月四日越前沖中」と、暴風雨に襲われた日付と場所が墨書されている。

生還後、村の神社に奉納したものだ。

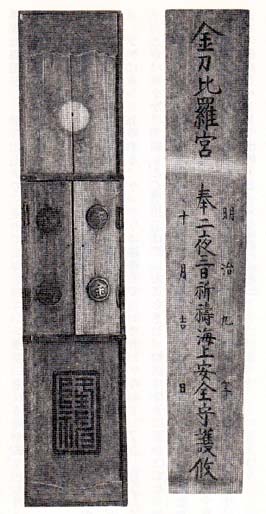

船絵馬だけではない。船乗りたちは日頃から機会をとらえては金毘羅様や住吉神社など各地の神仏に参詣し、海上安全を祈願した。

そのときたとえば、難船のときに助けていただいたら裸参りをしますといった祈願をしたなら、助かって帰ったときにはかならずその通りにしたという。

好きな食べものを絶つと約束した人は、その約束を守る。

守らなければタタリがあるとかたく信じていたのだ。

さきに引いた柿野初吉翁聞書のなかにも、こんなところがある。

北前船の時分(じぶん)は航海の技術もすすんでおらんし、今から思うと大分おかしなことをやったもんや。

「角島(つのしま)まいり」ちゅうて、山口県の角島近くにくると、カシキがはだかになって褌(ふんとし)をしめ、腰にシメナワを巻いて、船のヘリを三度まわることになっとった。

それから隠岐の島では、権現様ヘタイマツの火をあげる。

それは、船のトモでタイマツを三べんまわすだけじゃが、まわし終わったら後方を見ずに帰るんじゃ。

船が海上で方向がわがらんとき、こうしておくと権現様が助けてくれるということじゃ。

北海道の神威(かむい)岬でも「オカムイマイリ」といって、角島と似たことをやった。 |

すべて航海の安全を祈る行事である。それらを日々かさねてゆくことで、信仰心が強められただろう。

権現様にちゃんと祈ってあるのだから大丈夫だという心が生まれる。

いざ遭難のとき、それが彼らをしっかりと支えてくれるのだ。(触れなかったが船霊信仰もある)

海という大自然の力は、はかり知れない。

現代でも何万トンという巨大船が波の力で二つに折られたりする。

小漁船の遭難は今でも数多い。人間の力は海の上では小さい。

そのことを海の男たちは昔からよく知っている。最後にたよれるのは神仏なのだ。

それが結果として、ボンバールのいう「精神力」を育てていたのだろう。

私自身は海の男ではないが、瀬戸内海の小さな島へ行ったとき、その日は波止場にいても髪の毛が逆立つ風だったのだが、手漕ぎ舟ほどの小船に乗って船頭さんと二人で港外に出ると、波に投げ上げられ波間に叩きつけられて船はいっこうに前進しない。

島が見えたかと思うと船は押し戻されて波をかぶっている。

そのとき私も神か仏か、何かに必死に祈っていたものだ。祈るしかなかった。

ようやく緊急桟橋に着いたとき、私は桟橋の板にへたりこんで、ありがとうございましたと、何かに向かってつぶやいていた。

北前乗りの日々は、海というはかり知れない自然のなかに生きた日々なのだ。 |

|

心の底から朗らかになる日もあれば、落日の神秘な美しさに息を飲む日もあり、また生死の間をさまよう大時化の日がある。

北前船とひとくちに言っても、船の大小があり、時代が下がれば西洋型帆船も用いられるし、また船ごとに航路がちがったりもするのだが、海に生きる日々の感覚はおそらく大差はなかっただろう。

瀬越の柿野初吉は、明治十年に生まれ昭和四十八年に九十六歳の天寿を全うされた方だが、明治二十七年十七歳のときから明治四十五年三十五歳までの十八年間を北前船に乗って生きた人だ。

はじめて乗ったのは広海家の持船広徳丸で二〇〇〇石ほどの弁才船だった。

……乗り組みは一七人くらいじゃったかな。

はじめ二年間はカシキというて飯たきばかりやらされた。

昔は今とちごうて仕事がない。

じゃから親方からヒマを出されると、仲間には笑われるし行く所(勤め先)はないし、どもならん。

それでうんと頑張ったもんだ。

二年間カシキを勤めたあと、一ぺんに知工(ちく=事務長)になった。

二〇歳のチクは早すぎるが、じつは父が広海の番頭をよく知っていたからじゃ。

何しろチクは観音の位といわれた船頭の次の位で、荷物の受け渡しや金の算用もする。

まあ店でいうと番頭みたいなもんじゃからなあ。

そのうちに西洋型の船が多うなり、ワシもブリガンチン(西洋型帆船)に乗った。

これは一年に三回も大阪と北海道の間を、往ったり来たりした。

北海道からはニシンが主で、北陸からは米が大方じゃった。 |

船乗りはまず炊(カシキ)から始めて、船の仕事をおぼえてゆく。船での階層と役割は次の通り。

炊(カシキ)

若衆(ワカイシュ)

親父(オヤジ)

片表(カタオモテ)

表(オモテ)

知工(チク)

船頭(センドウ) |

炊事・雑用

航海作業一般

若衆の現場指揮

表の補佐

航海士

事務長

船の最高責任者 |

船主が船頭を兼ねる場合は直乗(じきのり)船頭といい、その船をお手船(てせん)と呼ぶ。

船主に雇われた船頭は雇船頭という。

船乗りたちはたいてい船主の住んでいる村か近郷近村の者が雇われた。

橋立や瀬越・塩屋の場合は同村か、せいぜい江沼郡内(旧大聖寺藩領)からが主で、そのほかでも越前や能登などわりあい近くの土地の者が雇われている。

身元の知れた者に船を任せるのは当然のことだろうが、また、船内の人の和という点でもそのほうがよかったのだろう。

北前乗りの正規の賃金はごく少ないが、船頭には「帆待ち」といって、船の積荷の約一割ほどを船頭個人の荷として認めていたので、そのぶんの売買でかなり大きな利益が手に入った。

船頭として優れた判断力があり加えて商才があれば、船主を儲けさせると同時に自分自身の蓄財もでき、やがてはその資金で船主にもなってゆく。

自船を指揮する直乗船頭から、さらには多くの船を持って船頭たちを雇う船主にも成長してゆくだろう。

また、知工以下の船乗りたちにも、船主の積荷の約一割が「切出し」として認められていて、その利益を船頭以下の船乗りで均等割りにした(カシキだけは少ない)。

船主の荷の利益がそのまま自分たちの収入にひびくわけで、船主は船に乗っていなくても船乗りたちが船主の利益増大をめざしてくれる。

また船頭が船主と約束したよりも多くの自分荷を積まないように見張ってもくれるだろう。

船頭は船頭で、大切な自分の荷も積んでいるのだから、航海には真剣になる。

安全に、かつ迅速に、良い航海を心がけてくれるはずだ。

柿野初雪翁聞書から商売の様子を。

ニシン粕は一〇〇石(四〇〇〇貫)を五〇〇円で買うてきて、売るときは一〇貫目四円に売った(計算では三・二倍になる)。

瀬戸内の中国や四国では、大麦やハダカ麦なんかをたくさん作っており、その肥料はニシン粕と大豆粕(満州から来る)ばかりじゃった。

それでニシン粕はよう売れた。

新潟・酒田・伏木辺では米を買うた。大ていは玄米で一俵が四斗三升入りじゃった。

白米なら四斗入りにきまっとった。越中船はニシン粕よりも、笹目や胴ニシン、白子なんかをよく積んだ。

伯耆(鳥取県)の境港ではニシン柏をあげた。

橋聿(鳥取県の東郷池の近く)ではよく米を買うたが、これはすし米でとても良い米じゃった。海岸のところに米蔵が建ててあった。

米蔵で思い出すのは越後国(新潟県)じゃ。

ここでは一〇〇〇俵、二〇〇〇俵と入れた蔵が並んどり、ワシらは二人曳きの車(人力車)に乗って、受取りにいった。

大地主の市島さんの庭には大きな池があり、池の中には島まであった。

船は信濃川の川口に乗り入れておいた。

庄内の酒田には本間様の倉庫が七つも並び、どの蔵にも仲仕(労務者)が五〇人も入って荷造りをした。

「本間様にはなれないけれど、せめてなりたや殿様に」と歌われとるが、本間様はいろいろ町のために寄付されたえらい方じゃ。

山王様の山門もそうじゃ。秋田の土崎港へ杉材を積みにいったことがある。

杉は冬の間に上の方を伐って、夏には下の方を三つか四つに割るもんじゃ。

マサ(柾)の杉材ばかりじゃ(これが水当の秋田杉だ)。こんな杉材を船で大阪にまわすんじゃ。 |

船(船主)はそれぞれ各地に取引先(大船主は主要地に支店も持っている)を持っていた。

その得意先とのつながりで商売をするわけだから、寄港地も積荷も船によって多少ことなる。

その年の航海によっても、違いがある。

だが大きく見れば、北海道からの荷はニシンしめ粕が主で、北海道への荷には日用雑貨などのほかに米も多いということだ。

北海道へ向かう下り荷の利益に比べて、北海道からの登り荷の利益は、十倍二十倍と多いのが普通だった。

もちろん商売上の不手際や難船による損失もあって、いつでも儲かるわけではないのだが、その利益は第三章にも紹介したように、順調なときには莫大なものだった。

さきにちょっと挙げた明治三十一年(一八九八年)の石川県江沼郡内の高所得者を、やや詳しい表にしておこう(『北前船の時代』による)。

北前船主大家(おおいえ)家

〃 増田又右衛門

〃 西出孫左衛門

〃 久保彦兵衛 |

二万六五〇〇円

四一八二円

四〇三五円

三六八一円 |

これに対して、他業種それぞれのトップは、

織物製造業者

酒造家

医師

呉服商

温泉旅館 |

九五六円

八一五円

八〇〇円

四〇〇円

三二六円 |

ここには出ていないが大家家と同じ瀬越の北前船主広海(ひろうみ)家も犬船主(明治三十二年の所得が二万八一〇四円)で、その番頭格でも三二五円、江沼郡に数多い温泉旅館の最高所得者と並んでいる。

小さな船主でも三〇〇円台、中級船主で五〇〇円から八〇〇円くらいの所得があったという。

明治三十一年といえば北前船経営は衰退期に入っていた時期になるのだが、それでもこれだけの利益を挙げていた。

橋立や瀬越、塩屋などは北前船村と呼んでいいほど北前船主が多く、また村の男たちのほとんどがそれら船主たちの船に雇われていた村であった。

だが、加賀の海岸には良港がないので、船はその年の航海を終えると大坂(大阪)の本津川河口の三軒屋に囲っておいた。

このへんの北前衆の出立は、だから、郷里の村を出て船のある大坂へ向かうところから始まる。

その日を「総立(そうだ)ち」と呼んだ。

村では二月に入ると春祭りが行なわれる。瀬越では船方祭りといってとりわけ盛大なものだったそうだ。

この春祭りが終わると総立ちの日がやってくる。二月末か三月はじめ頃、船頭をはじめ船方衆が旅立ってゆく。

春近くなったとはいえ、まだ雪の残る北陸路を出かけて行くのだが、旅仕度をととのえた船乗りたちはまず親方(船主)の屋敷へあいさつに行く。

親方が、「からだに気をつけや」と言って路銀をくれ、あね様(親方夫人)がひとりひとりに米二升をくださる。

家族や親類が村はずれのお宮の下に並んで、出立してゆく夫や父や子を見送る。

年の暮れ近くまでの長い別れである。

見送る者の胸のうちに、難船という不吉な事態も浮かんだことだろう。

もしかすると、これが今生の別れとなるかも知れない。

悪い想像を打ち消して、一心に航海の無事を祈ったにちがいない。

越前の三国港まで一日がかりで歩き、三国から船で敦賀へ向かった。

まだ二月三月の冬の海だ、荒れる日が多かったのではないだろうか。

ときには橋立や瀬越や塩屋から小舟で三国へ向かったというが、これは天候の穏やかな日でなければ危険だろう。

敦賀からは琵琶湖西岸を歩いて京都に入り、真宗の御本山である本願寺にお参りしてから大坂に入る。

大坂まで五、六日の旅だった。

時代が下がると、敦賀からは汽車で行くようになり、また明治三十年二八九七年)に北陸線が開通すると、大聖寺駅から汽車に乗るようになって、家族は大聖寺の駅まで見送りに行った。

大坂につくと、一晩ぐらいは船宿に泊まり、あとは船内で寝起きして出航の準備にとりかかった。

これも柿野翁聞書によると、広海家はすでに大阪支店を持っていたので、船頭だけは支店に泊まったという。

そのほうが支店で買い集めてある積荷の扱いなどに便利だったのだろう。

支店のない船は船頭や知工(ちく=食事係)が問屋を通して積荷を買い入れる。

船は去年の暮れから三、四ヶ月あずけたままだから、船囲いはしてあっても、あちらこちらに傷みが出ている。 傷んだ舟板をとりかえたり、渋を塗り直して水漏れを防いだり、船乗りたちは忙しく動く。

船の修理やそのほかの準備が終わると、帆柱を立てる「柱たて」が一日がかりで賑やかに行なわれる。太鼓を叩き木やり童頭をうたっての祝宴だ。

船頭や知工が問屋と掛け合いながら買い集めた積荷が、船の表までうずたかく積み上げられ、雨や波に濡れないように苫(とま=わらで作ったおおい)で覆われる。

出港準備におよそ一ヶ月をかけ、春の彼岸前後から四月初めにかけて、各船がつぎつぎ出帆して行く。

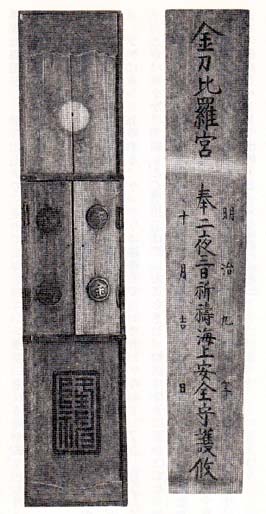

大坂を出ると瀬戸内の思い思いの港に寄って、その土地の特産品などを買い入れ、四国の金毘羅様に参詣してゆく。

都合でどうしてもお参りできないときは酒樽に船名を書いた旗を立てて海に流す。 これを見つけた人が必ず金毘羅様に奉納するという不文律があったという。 |

金毘羅お札

|

下関をまわって日本海に出るとき、柿野翁聞書にもあった「角島まいり」をして、これから航海する波風荒い日本海での無事を神に祈り、これも思い思いに山陰地方や若狭・越前の諸港で商売をしながら北上する。

途中で北海道のニシン漁場に使われる縄や莚(むしろ)なども買い込み、郷里の加賀海岸へと帆走して行く。

浜田、境をすぎ敦賀辺になると郷里も近い。

この付近からご飯をたいて、オムスビを作りにかかる。

塩屋沖か橋立沖で「親方前」ということで錨をおろす。

港が浅いのでハシケに乗って上陸する。

サックリに鉢巻姿で「ホラホンサのホー」「イヤホンサのサー」とかけ声をかけて櫂をこぐ。

知工は腰に矢立をさし、船頭は椅子に腰かけてどっしりと構えている。

村の者は岸に並んで待ちうける。子供らはオムスビをもらおうと寄ってくる。

岸につくとすぐ親方の所へあいさつにゆく。

家族へは大坂土産の黒砂糖や草履、雪駄(せった)、反物などが渡される。

この日の休みはわずか半日で、再び船上の人となり、能登の福浦をめざして出帆する。(『北前船の時代』) |

瀬越へは、塩屋沖にとめた船からハシケを漕いで大聖寺川に入り、川を上ってくる。

かけ声と櫂の音が威勢よく川面にひびく。

船乗りたちはやはり親方にあいさつしたり家族に土産物を渡したりしてすぐ船に帰って行くのだが、或る船乗りの嫁さんがしばらくして妊娠した。

姑は、嫁のことを疑った。年の暮れになって帰ってきた船乗りが、その覚えがあると言って疑いが晴れたのだが、それからしばらくは、「あそこの嫁さんは石垣のあいだで子をつくった」と言われたそうだ。

船は能登から佐渡や新潟、酒田などを経て、順調なら半月ばかりで、風がわるければ一ヶ月以上もかかって、松前三港(箱館、福山、江差)のどれかに入港する。

三港には沖口(おきのくち)番所があって、出入港を取り締まっていた。

もちろん明治になれば、小樽をはじめ、遠くは利尻島などにも行く北前船が多くなる。

蝦夷地(北海道)に着く頃は、ニシン漁の最盛期だ。漁業は殺気立つ忙しさだ。

その手伝いなどもしながら、ニシンしめ粕を中心にして各種ニシン製品や昆布、あるいは鯨油など、北海道の産物を現地の問屋(または支店)を通じて買い集める。

満載の船荷は、無事に運んで売りさばけば、船主にも船頭にも大きな利益を約束してくれる。

船乗りたちにも、瀬戸内の船乗りなどよりはるかに大きな収入をもたらしてくれる。

危険を避けるにはなるべく早目に北海道を出帆して、二百十日の台風期前には瀬戸内へ入っている必要がある。

買い入れと荷積みを慎重に、かつ急がなければならない。

北前船の終末期に乗り組んでいた人だが、小納作右衛門という人の聞き書き(牧野隆信『北前船』)に、北前乗りの気概が語られている。

「大阪の船は北前は出来ない。とても人間がちがう。

ワシもしばらく瀬戸内の船に乗った事はあるが、仕事は楽だが、賃金は低いし、第一気が合わん。

あれらはやんちゃをこく(文句を言う)だけで、北前の若衆とバイが合わん。気風がちがうんじゃ」

と言い、この人の父親でやはり北前乗りだった人の話もふくめて、

「昔の北前船では、上陸する時、船頭は真中の椅子にどっかとかけ、若衆は真裸で赤の鉢巻、赤褌で、木やりを歌って上った。

船頭は威張ったものだった。船の中でもいざと云う時は、若衆はいつも真裸で船を守ったものだ。

ワシは家のオヤジから、よくそんな話をきかされた。

そういう気力というか、気がいと云うものは、北前にだけあったもんなんだ」

と、北前乗りの心意気を語っている。

誇り高い海の男たちの日々があったのだ。

しかし、それだけに、仕事はきびしい。

北前船の里資料館発行『日本海の商船 北前船とそのふる里』の一節「船中の生活」を借用しよう。

……故老の話によりますと、航海中は夜も六時間交代で、火事や帆に注意し、勤務中は事故がおこらないよう睡眠は少しも許されませんでした。

十四、五歳の炊は、朝はみんなが寝ている時に起きて食事の支度をしました。

狭い船内のことですから、足音をさせても「馬鹿野郎」と叱りとばされます。

船乗りを長く経験した古老は、八十歳に近い身で「今でも爪先を立てて、音をさせずに歩ける」と実演してくれましたが、それは長い船中生活の結果です。

船中では米・みそこ新は船主持ちでしたが、副食は船乗り自身が持たなければなりませんでした。

賄いの大将は親父(おやじ)ですから、炊は親父の指図を受けて食事を作りました。

塩・たくあん・みその三つが主で、とても現在の私たちが耐えられるものではありません。

時には魚がつくこともありましたが、それは長い荷役の間に、炊や若衆が自分で獲った魚でした。

食事は胴の間でいっしょに食べますが、炊は片膝だちで、腰をおろして食べたことはありませんでした。

船頭だけは二畳くらいの小さな部屋を持ち、神棚や仏壇もありました。

荷物は中央部から少し前の部分にあり、船底から甲板の上まで山のように高く積み、表(おもて)役はその上で進行方向を見張ったのです。

普通、船乗りの働く所は帆柱から後ろのトモの上部ですが、生活したところはその下の胴の間でした。

彼らは交代でここに寝て、一度暴風雨となれば、いつでも跳起(はねお)きて帆や梶を上下したり、綱や錨を引くことに命をかけて活動したのです。(中略)

船の中で病気になると大変でした。せいぜい富山の売薬ぐらいしか持っていないからです。

ひどい病気の時は近い港に寄港して医者にみせますが、その他はほとんど売薬でした。

飲料水は一番大切なものでした。

船絵馬でも、トモの最後尾に描かれていますが、大きな水桶に入れていました。 (中略)

船中には特別なトイレの設備はなく、多くは外艫(そとども=トモの最後尾で梶のある場所)のあたりで海中に落としました。 |

大坂(大阪)へ向かう登り荷は積めるだけ目いっぱい積んでいることが多い。

それだけになおさら航海には真剣になる。

緊張感が船乗りたちのあいだに張りつめていただろう。

北海道産品の売りさばきは瀬戸内海に入ってからが主になるから、帰路はなるべく寄り道を少なくして一気に長距離を走るほうがいい。

そのためには「沖乗り」航海がいい。

離岸距離を大きくとって、たとえば北海道の港を出たら一気に佐渡をめざし、能登、隠岐と飛び石に渡って下関から瀬戸内海に入る。場合によっては松前からまっすぐ下関へ向かう。

晴れてさえいたら、高い山とか島が見える範囲で可能になる航海だった。

雨や霧や暗夜のために目標を見失う危険はあるが、陸地沿いに走る「地廻(じまわ)り」だと迂回しなければならないところが多い。

そこを直航するのだから航海の距離も大きく短縮される。

十八世紀以降はよく行なわれるようになった航法で、十八世紀の後期にもなると、隠岐〜秋田間といった長距離直航も可能になり、十九世紀には松前から下関への大直航も行なわれている。

石井謙治著『江戸海運と弁才船』に、それらについての詳しい記述があるのだが、この沖乗りを可能にしたのが一つには日本列島の地形だということだ。

……江戸後期の廻船が沖乗りを多用できたのは、日本列島が目標となる島・岬・山にこと欠かず、何日もの盲目航海をしないでよかったせいである。

たとえば、日本海にしても男鹿半島・飛島・粟島・佐渡・能登半島・丹後半島・隠岐島・見島と絶好の目標が適当な距離をおいて点在していたし、加えて遠くから見える多数の高い山があって、沖乗りとはいえ、視界さえよければ自船の位置や針路を間違えるようなことはなかった。 |

|

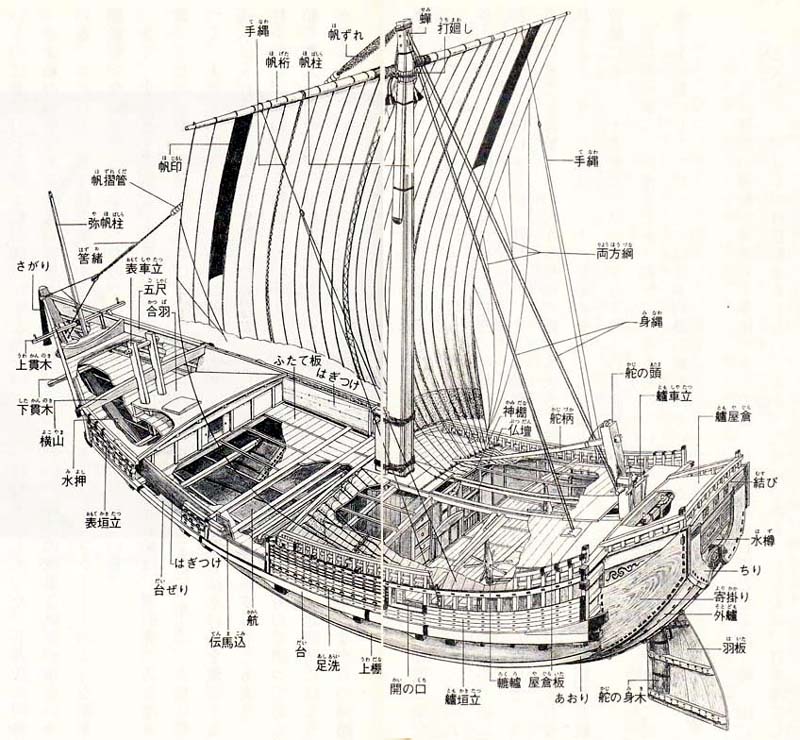

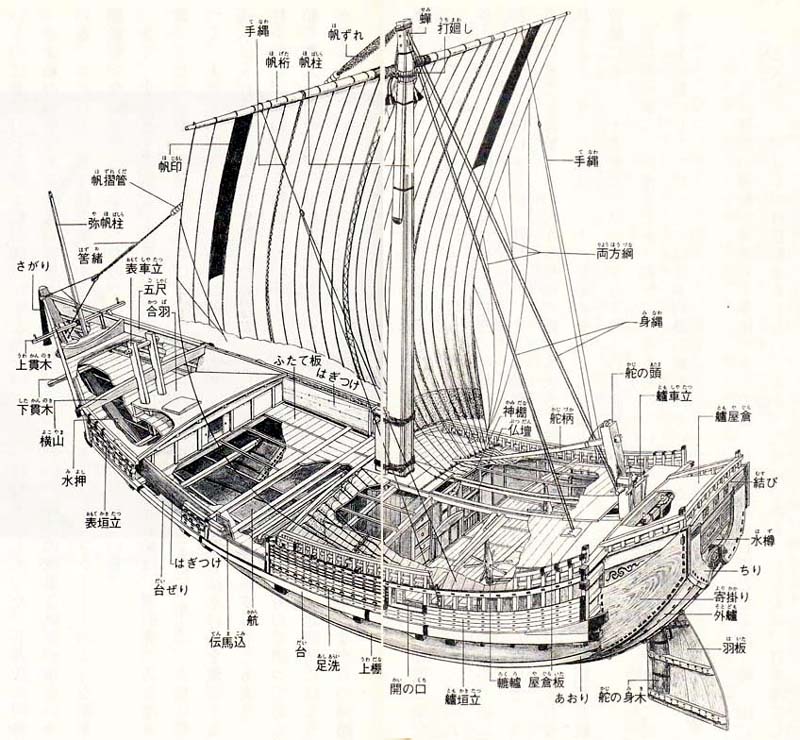

弁才船の構造(石井謙治氏作図)

|

また、弁才船の帆走性能も改善され、帆走技術も向上をつづけていた。

それに、一枚帆というのは逆風のとき弁才船の弱点にもなったが、一方では長所でもあった。

石井氏の同書に、

「弁才船の長所である操帆の容易という点は、一枚帆という操作の簡単な帆装が物をいっている。

おそらく、弁才船を凌駕するような操帆性のよさは、二檣(しょう)スクーナーのような簡単な縦帆船でないと得られなかったのではなかろうか」と指摘されている。

さて、北海道を出帆し、台風期前に無事瀬戸内海に入った北前船は、取引先のある港々に寄って北海道からの荷を売りさばき、晩秋から初冬にかかる頃(ときには年末)、大坂に帰りつく。

大坂での商売が残っていればそれをすませ、木津川の河口など淡水に船を繋留する。

淡水に入れるのは船食虫を防ぐためだが、さらに念を入れて船底を燻蒸することもある。

帆柱を倒し、船の周囲を蛇腹竹という北海道産の根曲り竹を藁縄で結んだもので囲っておく。

船の番人をたのんで、早春に来た道を逆に歩いて郷里へ向かうのである。

北陸路にはもう雪がちらついていることもあっただろう。

雪の早い年なら峠道などで雪を踏みながらの帰路だっただろう。

長い航海のあとだが、足どりは軽い。船頭はもちろんのこと、それぞれに懐中はあたたかい。妻や子供たちの、あるいは母親の、無事再会を喜んでくれる顔を思い浮かべながら足を早めたことだろう。

背中の柳行李には家族への土産物が入っている。

船頭の行李には大坂の絵師に描かせた船絵馬も入っているかも知れない。 |

木津川河口を出帆する北前船(金沢市栗橋八幡神社)

|

今年の航海の無事と商売の成功を感謝して村の神社に奉納する絵馬だ。

日本海は、冬は手におえない荒海になる。その冬のあいだは北前船の休息期間である。

北前乗りの男たちは郷里に帰って家族との日々を過ごす。

親方(船主)の家の雪掻きや大掃除などの下働きもするけれども、船中のきびしい生活から解放されてのびのびする。

夜は安心して眠ることができる。

久しぶりに帰ってきた男たちに妻や子供たちがことさら優しい。

体も心もときほぐされてゆくうちに、やがて再び海上のきびしいけれども張りのある日々がなつかしくなってくる頃、つぎの航海への旅立ちの日が近づいてくるのではないだろうか。

海の男たちの一年の暮らしのリズムが、冬という休息期のあることで、うまく成り立っていたように思われる。

冬の日本海がもしも穏やかな海であったら、そのリズムは崩れていただろう。

一年中いつでも航海できるということになれば、北海道のニシン漁期に合わせての航海のほかにも、いろいろな航海が可能になり、船によって航海の時期がばらばらにもなるだろう。

働きすぎて体をこわす船乗りたちも多くなるだろう。家族とのあいだに心のひびも生じてくるだろう。

航海を拒む冬の日本海は、北前乗りの男たちとその家族にとって、むしろ欠かせないものであったと思う。

商売の上から言っても、そのあいだに前年の諸産物が大坂に集荷されていたから、冬の休みはかえって好都合だった。

航海を終えて帰ってくる男たちを、妻や子が村境まで出迎える。

総立ちの日は心配しながら見送ったものだが、この日は声をはずませて遠くから呼びかける。

汽車の時代になると家族は大聖寺駅へ迎えに出かける。

駅から村までの数キロの道に、賑やかな声が満ちる。

船乗りたちはまず鎮守の神様に無事帰国を感謝して参拝し、親方へのあいさつをすませて家に帰る。

それからが湯治だ。近くには温泉場が多い。

山中、山代、粟津などへ出かける。

……瀬越の妻たちにとってさらに嬉しいことは、一週間ないし二週間の湯治がそのあとに控えていることだった。

山中の菊の湯にひたり、木地屋をひやかしたり、揚弓を楽しむのは、一年間の苦労を一度に洗い流すようであった。

温泉宿の方でも毎年のことであるから、晩秋の頃になると宿のおかみが女中を連れて、主な船主や船頭たちの家へあいさつに行った。

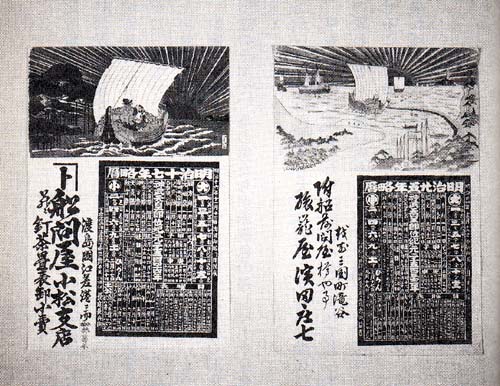

その時持参した宿屋の暦入りの引き札は、今も多くの船主や船乗りの家から発見されている。

なお、瀬越ではこのように明治二十〜三十年代には妻もともに湯治に行ったが、他の地域では必ずしも同行せず、橋立ではほとんど船乗りだけであったという。(『北前船の研究』) |

引き札

|

|

橋立、瀬越、塩屋の船乗りだけでなく、三国の船乗りもやはり足をのばして山中や山代へ湯治に出かけていた。

三国の船主の船に乗っていた下内栄吉翁聞書(『北前船』)に、

「航海から帰って、山中、山代の温泉ヘー週間ぐらい行った。

たいてい五、六人が仲間で行った。

追分けや隠岐国のどっさり節、博多節、出雲節などをうたった。

にょうぼしゅ(女中)も山中節やそのほか、私たちの歌を一緒にうとうた。

お湯はみな門湯(かどゆ=総湯)だった」 |

という一節がある。

三国港も北前船で繁栄したところだ。

九頭竜(くずりゅう)川の河口が港になっているのだが、その川岸にずらりと船問屋の荷蔵が並び、年間延べ三千艘の船の出入りがあり、春から初夏にかけては毎日二十艘前後の北前船が出入りしていた。

北前船主も数多く、また、三国湊の遊廓は全国にその名が知られていた。

いま三国町郷土資料館龍翔館に、石井謙治氏の指導の下に正確に復元された北前船(弁才船)の五分の一模型が展示されている。

ともあれ、船乗りたちが湯治から帰ってくると、まもなく正月だ。

雪も積もりだしているが、親方の屋敷の土間で、海の男たちが赤銅色の逞しい上半身を見せて餠をつく。

女房の手返しの声が入る。

海辺の村だから山中や山代よりも大聖寺の町よりも雪は少ないが、それでも真っ白くなった雪の村で、早春までの日々を男たちは家族にかこまれて暮らす。

寝物語で女房に、北海道のニシン漁の賑わいとか、瀬戸内や上方の町の様子とか、隠岐での風待ちの日々など、他国の話を聞かせることもあっただろう。

春祭りが来れば、つぎの総立ちの日はすぐだ。

top

**************************************** |