|

****************************************

Index はじめに インドネシア タイ フィリピン マレーシア シンガポール

|

三章 フィリピンを読む

|

|

●正式名称

●政体

●面積

●人口

●首都

●住民

●宗教

●言語

●通貨

●元首

●憲法

●国会

●GNP

●一人当りGNP

●農林・漁業就業者比率

●主要貿易相手国

●平均寿命

●乳児死亡率

●識字率 |

フィリピン共和国Republika ng Pilipinas : Republic of the Philippines

共和制

30万平方キロ

6148万人(1990)

マニラManila (188 ~万人、1990)

大部分はマレー系のセブアノ、タガログ、イロカノ、ビコルなど

キリスト教93 %(カトリック85%、フィリピン独立教会4%)、イスラームなど

フィリピノ(国語、公用語)、タガログ語30%、セブアノ語24%、イロカノ語のほか英語(公用語)も広く使用される

フィリピン・ペソPhilippine Peso(lペソ=48〜53円、1992年10月現在)

大統領、ラモスFidel V Ramos (1928年生れ、92年6月就任、任期6年)

1987年2月制定

二院制

439億5400万ドル(1990)

730ドル(1990)

46.8 %(1990)

アメリカ、日本、ドイツ、マレーシア、シンガポール、オランダ

男63歳、女66歳(1990)

45%(1988)

85.7%(1985、15歳以上) |

1 限られたイメージ top

フィリピンの首都マニラまでは日本から飛行機でわずか四時間の距離である。

日本の南の隣国がフィリピンだ。日本人との関係も浅がらぬものがある。

古くは徳川家康の禁教令により追放されたキリシタン人名高山右近らが落ちついたさきがマニラであったし、明治期から戦前にかけてはたくさんの日本人が出稼ぎ労働者としてフィリピンに渡っている。

太平洋戦争下では日本はフィリピンを三年数か月にわたって軍事占領した。

戦後は一九六〇年末になると日本企業の進出が始まり、ここ一〇年ほどはフィリピン経済の停滞とともに日本へ働きにやってくるフィリピン人が激増している。

外国人登録をしているフィリピン人は四万九〇九二人(一九九〇年)にのぼる。

日本人とフィリピン人とのつきあいは今や、日本においても始まりつつあるということだろう。

ところがフィリピンの社会や文化についての私たちの知識や体験はとても限られているようだ。

一九八六年二月におこったマルコス大統領追放劇、いわゆるピープルーパワー革命以来、日本のマス・メディアもフィリピン報道に力をいれているように見える。

それはけっこうなことだが、テレビのニュース番組から流れてくるのはクーデター、買春観光、若王子さんの誘拐、爆弾テロ事件、地震、米軍基地問題、そしてピナツボ火山の爆発などをめぐるものばかりであった。

もちろんこうした事件は、現在フィリピンという国が直面している深刻な問題ばかりであり、そのいくつかには日本人も直接間接にかかわっている。

気になるのは、こうしたマス・メディアの表面にあらわれる政変や事件、災害などの暗いニュースが、私たちのフィリピンに対する否定的なイメージをつくりあげてしまうということだ。

2 首都マニラ top

フィリピンという国とフィリピン人を理解するための鍵がいくつかある、と思う。

その最初の鍵は、マニラだけを見てフィリピンを理解したと思ってはいけないということである。

マニラはルソン島の中央部、マニラ湾に接した大都市である。

マニラ市のみの人口は一五九万人で、この数字をみた限りではそれほど大きな都会のようには思えない。

しかし、マニラにつぐフィリピン第二位の都市セブの人口は六一万人であるから、マニラがいかにずばぬけた大都市であるかがわかる。

しかもマニラは、周囲の三つの市と一三の町と統合され、メトロ・マニラと呼ばれる首都圏を構成しており、全体の人口は八〇〇万人に達している。

フィリピンの総人口六〇〇〇万人のうち首都圏に暮らす人々は一〇数%ということになる。

今でこそマニラはフィリピン各地から人々が集まってくる大都会として栄えているが、四五〇年前まではマニラ湾内の小さな港町であった。

マニラは英語では Manila と書くが、フィリピノ語では Maynila とつづり、マイニラと発音する。

これは「葦の草がはえている場所」という意味で、その名の通りマニラ湾にちかい低湿地帯だったわけである。

マニラの地位は、しかし、スペイン統治の要である総督府がこの地におかれるようになって一変した。一五七一年のことであった。

それ以後、スペイン植民統治期(一八九八年まで)、その後のアメリカ植民地期(一八九八〜一九四六年)を経て、現在にいたるまでマニラは一貫して政治、経済、文化の中心でありつづけてきた。

メトロ・マニラにはあらゆる近代的な社会機能が集中している。

大統領府をはじめ官庁はもちろんのこと、銀行、会社、商業センター、国軍司令部、警察本部、国連機関、教会本部、大学、文化センター、博物館、各国大使館、ホテル、国際空港や港湾設備などのほぽすべてがここに集中している。

と同時にメトロ・マニラはフィリピンという国に内在するピラミッド型の社会階層を見事に映しだす街でもある。

それを肌で感じたければ自分の足で街を歩いてみることだ。

たとえば、マカティ地区ではダスマリ・ニヤス・ヴィレッジとかフォルペス・パークなどの、一般の庶民が立ち入ることすらできず、高い塀で囲まれ、ガードマンに常時警備された高級ヴィレッジが広大な土地を占有しているかと思えば、そのすぐ近くの空き地や広場の片隅には、廃材を寄せ集めて建てたスクウォッター(不法に土地を占拠している人々)の小屋がいくつも並ぶ一角がある、という具合だ。

マニラを見ただけではたしかにフィリピンはわからない。

フィリピンは多様性に富んだ複数の文化圏、地域、民族集団からなる国であり、国民の大多数は農村や漁村などで暮らしているからである。

しかし、それならマニラは旅程からはずして一刻も早く地方に出かけよう、というのも困りものだ。

マニラはマニラとしてしっかりと見ることが必要なのではないかと思う。

メトロ・マニラの地図をとりだして、おおよその見当をつけた上で実際に自分の足で歩いてみる。観光ルートを馬鹿にしてはいけない。

リサール公園やイントラムロス(城壁都市)のなかにあるサンティアゴ要塞、マニラ・カテドラル、アジア最古の大学であるサント・トマス大学、CCP(フィリピン文化センター)などが、観光バスのルートに入っているが、こうした観光名所はフィリピンの人たちが外国人に見せたい、見てもらいたいと思っている場所でもある。

だからバック・パックの旅行者も一度はこうしか名所をめぐってみることをお薦めする。

そのつぎには黒いキリスト像で有名なキアポ教会のあるキアポとかザンタ・クルス、あるいはケソン市のクバオでもいいし、空港近くのバクラランでもパサイでもいい、とにかく特定の街を一日か二日、徹底的に歩きまわってみることだ。

そうして自分自身のマニラを身体に記憶させておくことが後で役にたつ。

一日や二日で何もわかるものか、というシニカルな声が聞こえてくるかも知れないが、気にすることはない。

要は自分の足で歩いて、自分の目の高さでマニラを見つめることなのである。

それがフィリピンを考える時に欠かすことのできない方向感覚をみがくことになる。

3 一〇〇近くの言語、一〇〇近くの民族 top

二つ目の鍵は、フィリピンもまた、他の東南アジアの国々と同じように、多民族多言語の国だということである。

主な言語だけでも八つある。

ルソン島では北からイロカノ語(全国民の一〇・三%)、パンガシナン語(一 ・八%)、カパンパンガン語(二・八%)、タガログ語(二九・七%)、ビコル語(五・六%)、フィリピン中央部のヴィサヤ諸島ではヒリガイノン語(九・二%)、サマールーレイテ語(四・〇%)、セブアノ語(二四・二%)である。

これらの言語はそれぞれの地方で、第一言語として、つまり家庭やコミュニティ内で日常的に話されている。

最後のセブアノ語は南部のミンダナオ島でも一種の地域共通語として使われている。

こうした八大言語を含めて、フィリピンでは八〇から一〇〇の言語が使われているというのが定説である。

ということは、この国ではある言語はある特定の民族集団(エスニック・グループ)に対応しているので、大小一〇〇近くの民族集団があつよってフィリピンという国を構成しているということだ。

そうであるとすればなおさら、マニラだけを見て、あるいはマニラを中心とした地域で暮らしているタガログ人とつきあうことでフィリピンを知ったと考えるのは早計というものではないか。

言語の問題にもどろう。

スペイン植民地期には、スペイン語が統治者とそれをささえた少数のフィリピン人エリートの間での共通の言語として機能した。

その一方で大多数の住民はスペイン語によるコミュニケーションの外側に押しやられたままであった。

アメリカ時代には米語教育が小学校レベルから行われるようになり、小学校で学んだ者であればカタコトの米語ができるまでにフィリピン社会の米語化が進んだ。

しかし、一部のエリートを除いては米語はやはり米語であって、フィリピン人が自由に思いのだけを表現するための言語とはなりえなかった。

そうした状況のなかでフィリピン国民のための共通語として考えられたのが、かってのピリピノ(Pilipilino)語、現在のフィリピノ(Filipino)語である。

憲法によりフィリピノ語は国語としての地位を確認され、小学校で教えられているので、この言葉を理解することのできる国民は、とくに若い世代を中心に着実に増えてきているようだ。

テレビやラジオ、映画や漫画雑誌などもフィリピノ語の普及に力を貸しており、今世紀末までには国民の九〇%までが理解できるようになるとさえいわれている。

しかし、フィリピノ語は、インドネシアの国語であるインドネシア語と同じように考えることはできない。

インドネシア語の場合、ほぼすべてのインドネシア国民が努力して学ばない限りそれを使えるようにはならないが、フィリピノ語の場合にはマニラ周辺のタガログ人が圧倒的に有利な立場にたっているのである。

フィリピン憲法では「現存するフィリピン諸語およびその他の諸言語を基礎としながら、さらに発展し豊かになる言語」として国語であるフィリピノ語を位置づけているが、現実には一九三〇年代以来の国語政策もあって、フィリピノ語は国民の二九・七%が母語とするタガログ語を基礎にする言葉である。

ある場合にはタガログ語そのものであるといってもよい。従ってタガログ人は国語の習得に際して特別な努力を傾ける必要がないのである。

筆者はフィリピン南部の、マレーシアのサバ州(ボルネオ島)に一番近い島にしばらく滞在したことがある。

これらの島々ではタウスグ人、サマル人、サマ(バジャウ)人という三つの民族集団が生活している。

彼らの母語はタウスグ語やサマ語であるが、小学校ではすべての科目を英語とフィリピノ語とで教えている。

一週間ばかり島の小学校の授業を参観したところ、子供たちも先生も授業中には土地の言葉、つまりタウスグ語やサマ語を口にすることはほとんどなかった。

小学校の一年生の時から子供たちは国語であるフィリピノ語を学び始める。

朝礼ではフィリピノ語で国歌を斉唱し、フィリピノ語でフィリピン人の誓いを朗読するわけだ。

ここではタガログ人の場合とはちがって、フィリピノ語は全く一から勉強していかなければならない。

ところがマニラとその周辺で話されているタガログ語を実際上の基礎とするフィリピノ語には、名詞にしても数詞にしてもスペイン語からの借用語が多すぎるのである。

ひるがえって南部フィリピンのスルー諸島は、スペインがフィリピンに来島した一六世紀の時点ではすでにイスラーム文化圏に組みこまれており、ホロ島のタウスグ人を中心にスルー王国を築いていた。

そのためルソン島やヅイサヤ諸島に比してスペインの影響は非常に限られており、スペイン語の語彙などもあまり浸透していなかった。

そのためこの地域ではタガログ語やそれの延長上にあるフィリピノ語よりも、インドネシア語、マレー語の方がよく理解される。

4 三つの宗教文化圏 top

フィリピンを理解する上での三つ目の鍵は、この国には三つの宗教文化圏があるということだ。

カトリック文化圏、イスラーム文化圏、そして山岳アニミズム文化圏である。フィリピンは全アジアのなかで、キリスト教徒が多数を占め、しかもその大半がカトリック教徒である唯一の国というイメージがしばしば強調される。

たしかに国民の多数の宗教がキリスト教であるということでは、イスラームを中心とするインドネシアやマレーシア、上座部仏教のタイやミャンマーとは明らかに一線を画している。

なぜキリスト教が盛んになったのかは、一六世紀の後半にフィリピン諸島の大部分の地域がカトリック国であるスペインの海外植民地に編入されたという歴史的背景と結びついている――そもそもフィリピン諸島という名称は、スペイン皇太子フェリーペにちなんで命名されたものであった。

フィリピン統治はスペイン修道会によるカトリック布教を柱として進められた。

島々のあちらこちらでバランガイと呼ばれた共同体を築いて暮らしていた人々は、スペインが教会を中心として新たに築いた町への集住を余儀なくされた。

そしておよそ三〇〇年間つづいたスペイン統治の間に平地部の住民の多くがカトリックに改宗した。

今日フィリピンの祭りというと、アティアティハンやシヌロッグなどのフィエスクがよく知られ、年中行事ではクリスマスや復活祭前の聖週間の一連の儀礼、五月のフローレス・デ・マヨなどがあげられるが、いずれもカトリック教会暦にもとづくものである。

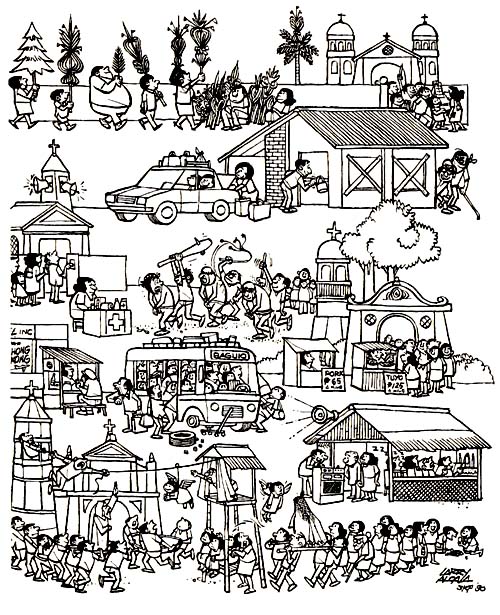

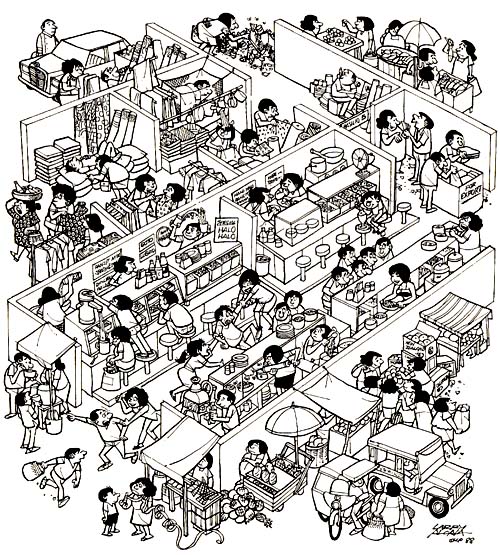

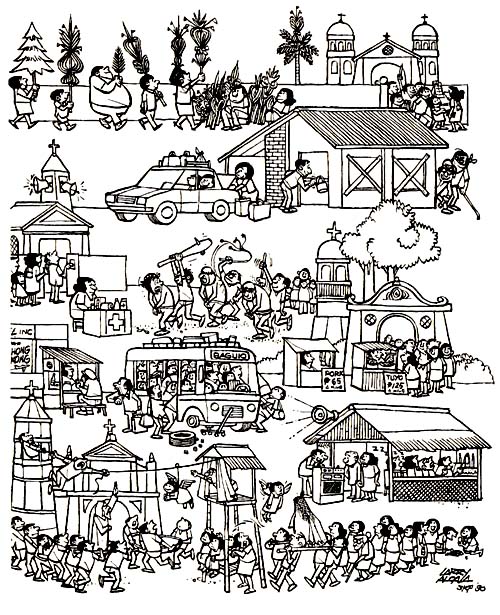

ちなみに本書でとりあげたラリー・アルカーラさんの作品のうち「サンボアンガの市場」を除いては、すべてルソン島のカトリック文化圏における人々の暮らしぶりをユーモアたっぷりに描いたものである。

フィリピン国民を宗教別に見てみると、全体のおよそ八五%がローマ・カトリックである。

それ以外では信者数は少ないがフィリピン独立教会もある。

これは二〇世紀初めにカトリックから独立して生まれた教会で、国民の四%弱の信者を擁している。

また、フィリピンはスペインにひきつづいてアメリカの植民地となったため、一九世紀の末以来、アメリカ系のプロテスタントの教会が伝道を始めていた。

しかし、スペイン統治期に定着したカトリック社会に浸透し、信者を獲得することは難しかったようで、プロテスタントは全体でも三%程にとどまっている。

もう一つ、一九一四年創立のイグレシア・ニ・クリスト(キリストの教会という意味)がある。

信者は全国民の二%に達するかどうかという程度だが、この国の社会、文化、政治を考える上で重要な存在である。

創立者はフェリックス・マナロというフィリピン人で、彼は後年自らを神の最後の使いであると宣言した。

イグレシアがユニークなのは、神の最後の使いの教義とならんで、コモン・ウェルス政府の初代大統領であったケソンの時代よりマルコス政権にいたるまで、教会の指導者が時の政権担当者と親交を結び、教会が組織として選挙の際の票田となってきた点である。

また、フィリピン人の移民や出稼ぎ労働者の海外進出とともに世界各地に支部教会を持っている。

東南アジアで生まれた宗教で、東南アジアの外へ進出した例はこれまで皆無に近く、その点でも注目されている。

このようにフィリピンでは一〇人のうち九人までが、なんらかの教派に分類されるキリスト教徒である。

その宗教生活の実際面においては、スペイン到来以前からこの島々で行われていたアニミズム(精霊崇拝)の要素がキリスト教と交じりあう形で見られるとしても、なおアジアでは異色の存在であろう。

キリスト教徒に対してムスリムは、南部のミンダナオ島やスルー諸島を中心に全体でおよそ三〇〇万人位、人口の五%強ほどである。

民族集団としては了フナオ人、マギンダナオ人、タウスグ人、サマル人などがあげられる。

近年は商業活動の進展や、布教、さらには七〇年にはいって悪化したキリスト教徒とムスリムとの対立、MNLF(モロ民族解放戦線)と国軍との衝突などにより難民が増えたこともあり、ミンダナオ島やスルー諸島以外にマニラやルソン島各地にムスリム・コミュニティが生まれている。

国境をこえる難民もおり、数十万人ものフィリピン人が政情不安なフィリピン南部を離れて、現在マレーシアのサバ州で暮らしている。

こうしたキリスト教徒とムスリム以外に、山地部では伝統的なアニミズムを保持しつつ暮らしている山地少数民族がいる。

ルソン島北部であればイフガオ人、ボントック人、カリンガ人など、パナイ島のスロット人、ミンドロ島のマンヤン人、ミンダナオ島ではマノボ人やティボリ人などである。

これらの山地少数民族は、スペインによる征服に屈することなく伝統社会と文化を守りぬいてきたが、近年は周辺の平地キリスト教徒民との接触の機会が増え、精霊信仰を基盤とする伝統的な生活そのものが大きく変容しつつある。

キリスト教文化圏、イスラーム文化圏、そして山岳アニミズム文化圏という三つの文化圏を擁する多様性に富んだフィリピンのありようは、マニラにいてカトリックという多数派の社会のなかにいてはなかなか見えてこない、というのが筆者自身の体験である。

とにかくもフィリピンのあちらこちらの島をたずねて、できることならそのどこかの町か村でしばらく暮らしてみることだ。

そうしたフィールド体験のなかから、さらに深くフィリピンを理解する道が開けてくる。

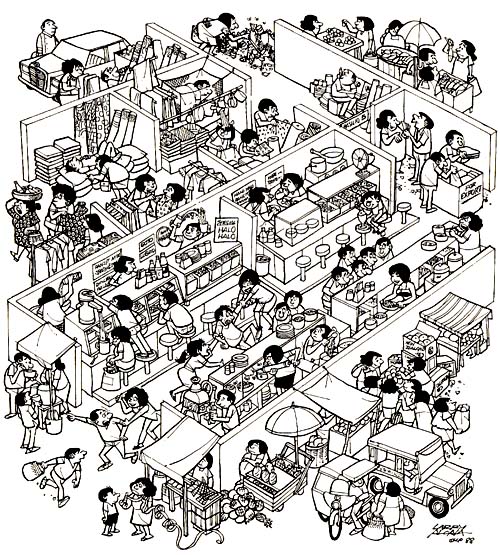

5 ドライ・マーケット top

フィリピンの大きな町ならば、どこにでもあるようなドライ・マーケット。

新鮮な魚や肉類を売るのがウェット・マーケットで、こちらは乾物類や食品以外の品ぞろえが中心となるのでドライ・マーケットということになる。

奥の方ではカーテン生地やマット、服地、台所用品、衣料がところせましと並べられている。

大抵の場合、売り手のいい値から一〜二割がたは値切ることができる。

たくさん買えばさらに安くなる可能性もある。土地のことばができれば有利なのはいうまでもない。

手前の区画には食事やスナックをだす店が集まっている。

漫画のちょうど中央にある店ではハロハロを売りものにしている。

スペシャルと書いてあるところだ。

ハロハロはフィリピンの代表的な氷菓子で、かき氷に各種の熱帯産フルーツを細かく切って乾燥させたもの、甘く煮た豆、あんなどをいれ、甘いミルクをかけたものだ。

これらをスプーンでよく混ぜてから食べる。

ハロハロとは、よく混ぜてゴチャゴチャにすること、あるいはそうした状態のことをいう。

このハロハロにアイスクリームをのせたものがハロハロ・スペシャル(特製ハロハロ)であり、一度は味わってみるべきだ。

東京のフィリピン・レストランでもこのハロハロ・スペシャルをメニューに加えているところがあるが、一人前一〇〇〇円だった。 |

|

フィリピンの市場でなら二〇よ二〇ペソ(一五〇円)くらいである。

ちなみにハロハロの起源は、かって日本人の出稼ぎ労働者がフィリピンにもちこんだかき氷だという説もあるが、本当のところはわからない。

6 国鉄 top

フィリピン国営鉄道(PNR)の始発駅トウトゥバン駅。マニラ首都圏トンドにあるが、駅舎の改築、移転をめぐってもめていると聞く。

それはともかくフィリピンでは、島と島とをむすぶ船舶と長距離バス、飛行機による移動が一般的で、鉄道は二次的な交通手段だ。

実際、鉄道が運行しているのは主にルソン島で、それもこのトゥトゥバン駅から北ヘリンガエン湾のダグーパンまでの約二〇〇キロ、南のほうはレガスピ方面に約四五〇キロだけである。

首都圏の南の端までとを往復する通勤列車もあるが、日本のように三分おき、五分おきに走るというわけではない。

レガスピ行きにしても一日二便くらいである。

一〇年以上も前のことだが、このトゥトゥバン駅からレガスピ行きの列車に乗ったことがある。

マヨン・エクスプレスという夜行特急だ。夜の七時か八時、ほぽ定刻に出発、翌朝にはレガスピ到着の予定だった。

ところが翌朝、目をさますと列車は停止したままなのである。

昨夜は動いていだのになと思いつつ外を眺めると、どうやらわがマヨン・エクスプレスはトゥトゥバン駅から南に数キロの地点で夜を明かしたらしいのである。

単線のため前方で脱線事故があると、こうして復旧まで待機ということになるらしい。

この事故のおかげでマニラという大都会の一面をかいま見ることができた。 |

|

マニラの中心部を走る線路の両側はスラム地区であった。

線路からわずか二メートルのところにバラック小屋、店がならび、水浴び場があり、子供達の遊び場がある。

線路上を移動するための手製のトロッコが活躍するなど、沿線には人々の暮らしがあった。

その日マヨン・エクスプレスがレガスピに到着したのは、予定を一〇時間もオーバーした夕方のことであった。

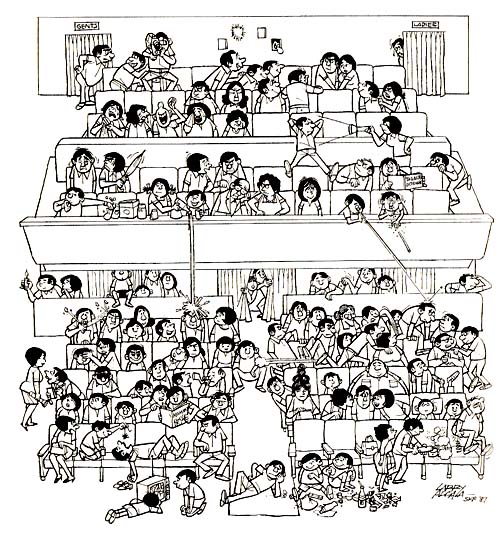

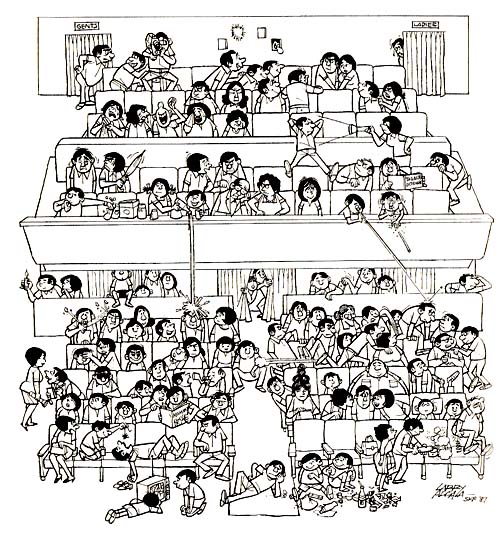

7 映画館 top

映画はフィリピンでは大衆娯楽のチャンピオンだ。

マニラだけではなく、地方都市はもちろんのこと、大抵の田舎町にも映画館がある。

シクンカイというスルー諸島の最西端の海上に築かれた町にすら、コンクリート造りの立派な映画館がいくつかあって、自家発電によって新作映画を上映している。

この国で映画がポピュラーになり始めたのはアメリカ植民地期の一九一〇年代以降のことで、二〇年代になるとフィリピン人制作の映画が登場するようになった。

そして、ナショナリズムの高まりとともに六〇年代以後はタガログ語映画がよく健闘するようになっている。

タガログ語の映画は、アクションもの、人情もの、ラブロマンス、青春・学園もの、外国映画のリメイク、さらには社会の矛盾を鋭く訴える社会派の作品まで様々だ。

タガログ語以外の地方語の映画はほとんどなく、タガログ語は国語であるフィリピノ語と実質的には同じものなので、タガログ語映画が国語の普及に一役も二役もかっている。

さて、首都圏のビジネスセンター、マカティ地区にある映画館の設備は、日本のロードショウ封切り館よりよほど素晴らしい。

オーケストラと呼ばれる一階自由席が一五ペソ、プリミアと呼ばれる三〇ペソの二階席は特等席になっていて、懐中電灯を持った係が席に案内してくれる。

エアコンのよく効いた映画館はデートコースでもある。漫画のなかで、二階席後方からスクリーンに向かってムービーカメラをまわす男の姿が見える。 |

|

昔まだ新作フィルムの供給本数が限られていたころには、こうして作られたコピーフィルムが地方の映画館で上映されていたのだそうである。

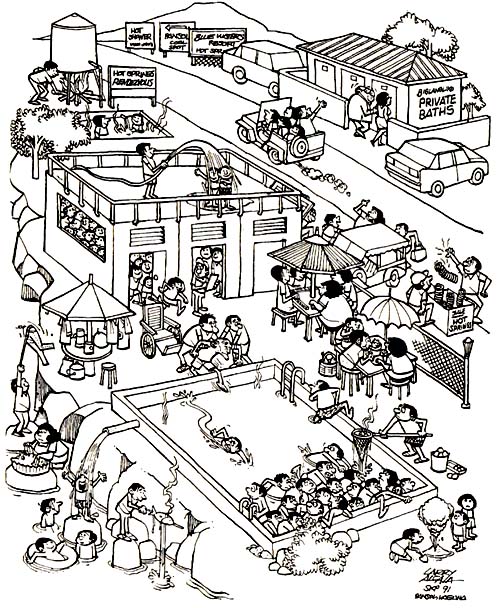

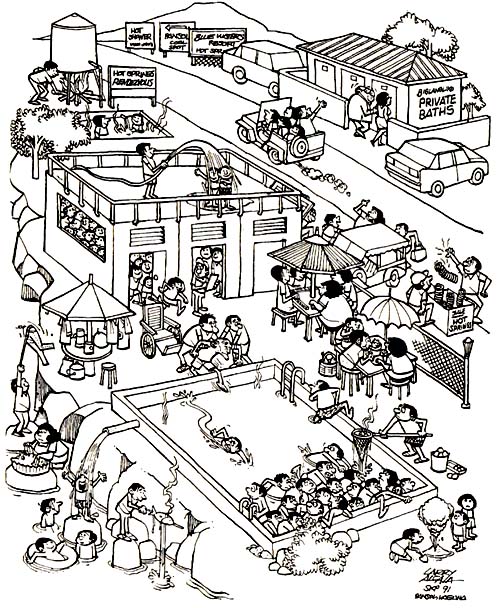

8 温泉 top

フィリピンには各地に温泉がある。

この漫画はマニラから南に行ったところの、ラグナ州のパンソールという温泉地の風景だ。

マニラから南へぬける幹線道路から一本それたところで、この辺りにはこうしたリゾート施設がたくさんある。

ほとんどの温泉は個室化している。というよりも個室に温泉のパイプがひかれているといった方がいいかも知れない。

日本の公衆浴場のように他人の前で裸になって湯を浴びるという習慣はなく、温泉を楽しむといってもこうして家族で個室を借りて、そこで湯に入るわけである。

また、温泉といっでもフィリピン人は熱い湯につかるのは好まないので、ぬるま湯である。

タンクにためた水を熱して「温泉」にしたてている様子が描かれているが、こうしたことがないともいえない。ホット・スプリングには違いないというわけか。

温泉リゾートは家族や友人同士でやってくるところであるから、温泉以外にもプールやレストラン、テニスコートなどのレクリエーション設備があり、そこで一泊か二泊していく。

ただし、例外もありそうだ。漫画の右上の個室の入口にご注目いただきたい。

この中年の男と派手なかっこうの若い女性のカップルはおそらく夫婦ではあるまい。

前を走るジープの男から冷やかされているところを見ると、わけありのカップルというところだろう。

蛇足ながら、麻雀をやっている大人の姿も見られるが、これもよくあることで麻雀好きのフィリピン人は少なくない。

なにも中国系の人々だけではないのである。

ところで、プールの端でネットで何かをすくっている男がいるか、ひょっとしてこれは温泉たまごなのだろうか。 |

|

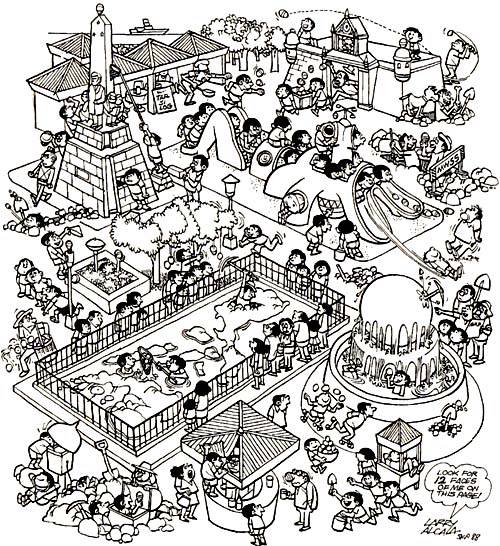

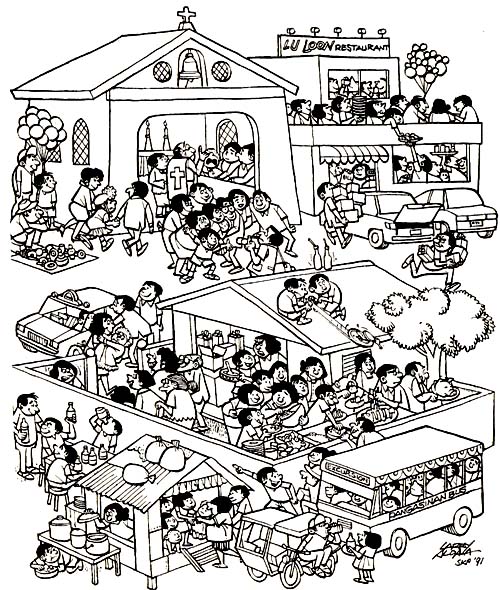

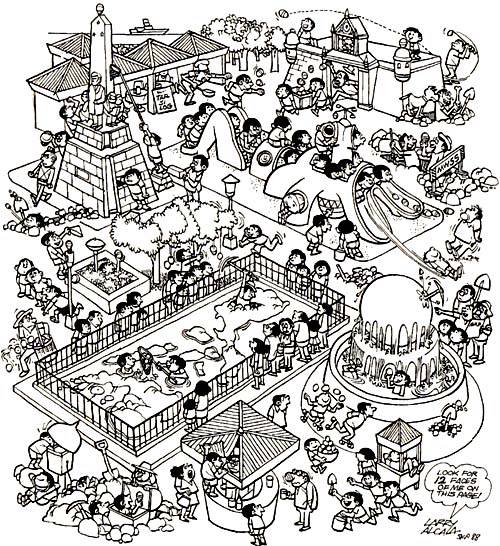

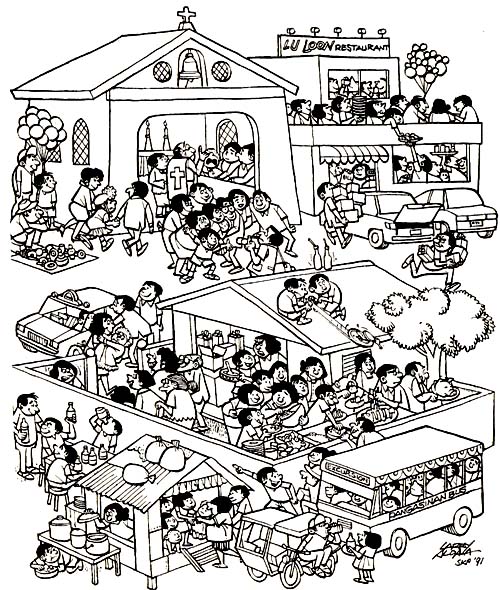

9 復活祭の卵さがし top

マニラの中心の海岸近くにリサール・パークあるいはルネタ・パークとも呼ばれる広い国立公園がある。

その北側はイントラムロスとよばれる城壁で囲求れた一帯で、植民地時代にスペイン人たちが暮らしていたところである。

リサールーパークという名前は一九世紀後半に活躍したフィリピン人思想家ホセ・リサール博士に由来する。

リサールはマモフの大学士学業後、スペインに留学して医者になり、同時に植民地体制の改革運動に着手したが、スペイン官憲により逮捕され、流刑の後、一八九六年一二月三〇日に現在のリサール公園で銃殺された。

リサールはフィリピンの国民英雄となり、銃殺された場所の跡地にはモニュメントが築かれており、二四時間フィリピン国軍の儀仗兵が歩哨にたっている。

さて、毎年復活祭ハイースター)の日に、このリサール公園ではイースターの卵さがしが行われる。

卵がどこにかくされているのかわからないので、子供たちは夢中になって公園のあちらこちらを探しまわる。

漫画の中央に描かれている池は、リサール公園内に実際にあるもので、池を海にみたてており陸地部分はフィリピンの島々をかたどっている。

作者のアルカーラ氏は国民的な人気のある漫画家で、本書に収められている作品にはすべてそのどこかに作者自身の顔 を描きこんでいる。 を描きこんでいる。 |

|

それを探すのがファンの楽しみで、ちょうど「ウォーリーをさがせ」に似ているのだが、このイースターの作品には特別に作者の顔を一二か所に描きこんであるという。

そこで、それがどこかをアルカーラ氏に尋ねてみたが、ご本人も一二か所全部を見つけ出すことはできなかった。

10 聖週間 top

カトリックの教会暦で復活祭直前の一週間のことを聖週間という。キリストの受難の生涯と死とを記念する聖なる週、つまりホーリー・ウィークである。

聖週間第一日目はパーム・サンディ、日本語で枝の主日と呼ばれている。

この日にはフィリピンのカトリック教会では信者がココヤシの葉を編みあげたかざりを持ち寄ってきて、それを司祭に祝福してもらう。

ヤシの葉のかざりは、福音書に描かれているキリストのエルサレム入城に際し人々が手にかざしたという、シュロの木の枝をあらわしたものだ。

この日の午後から夕方にかけては、町なかに特別にしつらえた一四か所の祭壇を信者たちが順に巡る教会行列が行われる。

聖水曜日にはミサのあとで、町なかをねりあるく特別の行列があり、キリストをはじめ聖母マリアや聖ヘテロなどの聖人像が運びだされる。

しかし、なんといっても聖週間のクライマックスは、聖金曜日(グッド・フライディ)に行われるキリストの最期のことばの朗読と、それにつづく行列である。

楽隊が葬送行進曲を演奏し、実物大の黒の柩に安置されたキリスト像が男たちの肩にかつがれて町なかを巡っていく。

この日、パンパンガ州やブラカン州では自らキリストと同じように十字架の上に釘づけされ、キリストの受難を追体験しようとする者がかならず現われる。

聖週間は毎年三月半ばから四月半ばに予定されるため、どの地方でも一番暑い盛りである。

学校は休みに入っているし、役所も会社も聖木曜日からイースターまでは休んでしまう。

もし、この時期にフィリピンにいあわせたら、どこか田舎の町で一週間過ごしてみてはいかが。 |

|

11 洗礼式 top

カトリック信者が多数をしめるフィリピンでは、生まれたばかりの子の洗礼式は大切な人生儀礼である。

子供が生まれると普通は数か月以内に、どんなに遅くとも一年以内にはカトリック教会で司祭により洗礼をさずけてもらう。

両親の社会的地位が高いほど、子供の洗礼を記念するお祝いごとは盛大になり、マニラのファイブスター・ホテルの宴会場を借り切って数百人もの人を招いて祝うことすらある。

その一方では、司祭に払う授洗料数十ペソを払うこともできない人々もたくさんいる。

さて、教会堂内部では、司祭が両親にだかれた子供を祝福して洗礼をさずけている。

大きな教会だと礼拝堂に付属して洗礼聖堂があり、そこで洗礼式を行うのが普通である。

自宅では親戚や近隣の人たちが集まって、パーティの準備に精をだす。

経済的な余裕があれば、町のレストランに席をもうけてお祝いのパーティを開く。この漫画の場合はどうやら中華料理店らしい。

こうした洗礼式の場合にも結婚式とおなじように、カトリックの儀礼オヤ、つまり代父(ニノン)と代母(ニナン)が選ばれる。

洗礼式にのぞむ子供の衣装、式とパーティの費用などは両親とともにニノン、ニナンが分かちあうことになっている。

筆者もかつてフィリピンの田舎町で暮らしていた時に、農民の夫婦から生まれたばかりの女の子のニノンになってくれと頼まれた。

洗礼式当日にはもちろん教会での式に列席し、その後自宅でのパーティに呼ばれた。子供の衣装代のほかに、たしか数百ペソの出費を要したのではなかったかと思う。 |

|

その子も今では中学生になっているはずだ。

その町を訪れるときには毎回ささやかな土産をもっていくのがニノンのつとめである。

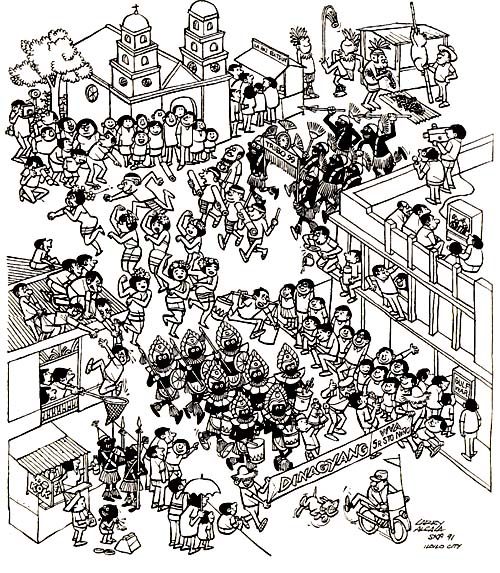

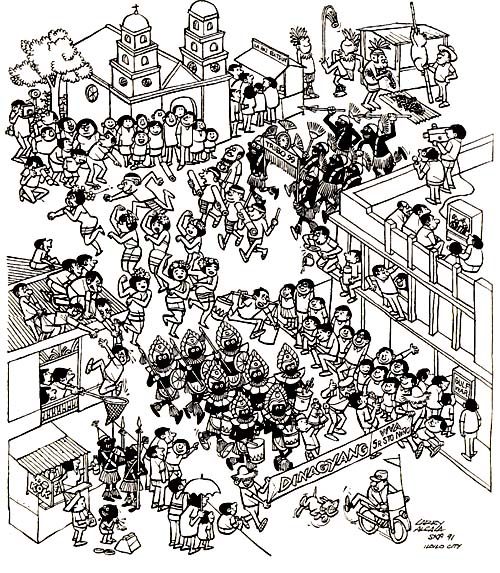

12 ディナギヤン top

ツービートのドラムの勇ましい響きと笛の音にのって、身体を真っ黒に塗りたくって楯と槍を手にした若者たちが街中を行進する。

その後ろを女性の踊り手が練り歩く。パナイ島イロイロ市で毎年二月初めにくりひろげられるディナギヤン祭だ。

横断幕にビバ・セニョール・サント・ニーニョと書かれているのがおわかりになるだろうか。

その意味はサント・ニーニョ万歳!

セニョール・サント・ニーニョというのは幼きイエズスに対する愛称で、行進の先頭で男の子が両手にかざしているのがサント・ニーニョの聖像である。

サント・ニーニョは一六世紀のマジェラン遠征隊のフィリピン来島以来、とくにセブ市を中心とするヴィサヤ地方ではカトリック布教のシンボル的存在になっており、フィリピンのカトリック教会暦では一月のある日曜日がサント・ニーニョの祝祭日として特別に認められている。

こうした幼きイエズスにちなんだ祭りはセブのシヌロッグ、アクラン州カリボのアティアティハン、マニラのパンダカンやトンドのフィエスタなどが有名だが、近年イロイロ市も市をあげてディナギヤン祭をもりあげようとしている。

観光客の誘致をめざした地方都市の活性化策の一つである。

先頭の槍と楯を持つ人々によるおどりをアティアティハンという。パナイ島の先住民アティ族の戦闘舞踊を模したものだといわれるが、ここで実際に踊っているのはイロイロの青年たちである。

元々は先住民とこの島ヘボルネオから移住してきた人々との出会いを表現した祭りだったのが、サント・ニーニョ信仰と結びついて現在のような形になったものと思われる。

その熱狂的な雰囲気はリオのカーニバルや阿波踊りに似たところがある。 |

|

13 キーピン top

キービンというのは米の粉でつくった飾りのことで、ルソン島ケソン州のルクバン町の祭りにはかかせないものだ。

木の葉の形をしたキーピンに赤や黄色、緑やピンクの色をつけて、家々の軒下に飾りつけるのである。

フィリピンの町では年に一度タウン・フィエスタとよばれる祭りが行われる。

こうした祭りのほとんどは、その町の保護の聖人の祝祭日に祝われるもので、カトリック教会暦にもとづいている。

ルクバン町の保護の聖人は農夫聖イシドロなので、その祭りは毎年五月一五日に行われる。

ルクバン町はマニラの南東方面に位置し、車で二時間半のところにある農村部の町だ。

ちょうどバナハウ山の東のふもとにひろがる町である。

ここの祭りはキーピン以外にも、色どり豊かな催しものがあり、マニラあたりからもたくさんの観光客を集めている。

五月一五日になるとマニラのテレビニュースで、ルクバンの祭りが五月の風物詩として紹介される。

祭りのハイライトはカラバウと呼ばれている水牛のパレードである。

水牛はフィリピン農村の風景にはかかすことのできない動物だ。

水牛のパレードもカトリックの聖人の祭りの一部であるから、その先頭には十字架と司祭の姿がみえる。

司祭の後ろで数人の男たちの肩にかつがれているのが、ほぽ等身大につくられた聖イシドロの聖像で、ふだんは教会におかれているものである。 |

|

もう一つ人気があるのがヒガンテである。ヒガンテとはスペイン語で巨人の意味で、紙や布で大きな張り子の人形をつくり、そのなかに人がはいってパレードに参加するというわけだ。

その名前の由来からもわかるように、張り子の巨人はスペインからの影響である。

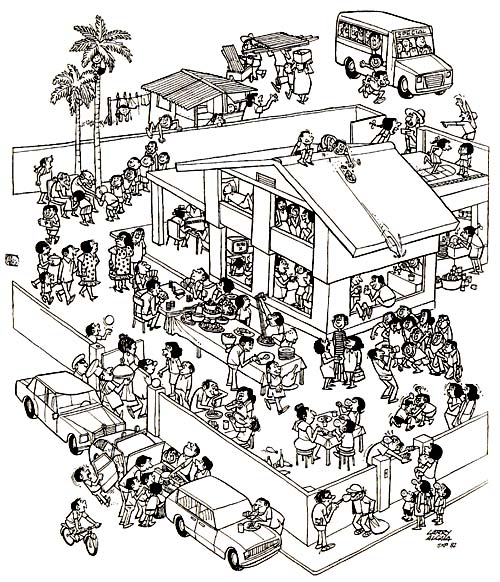

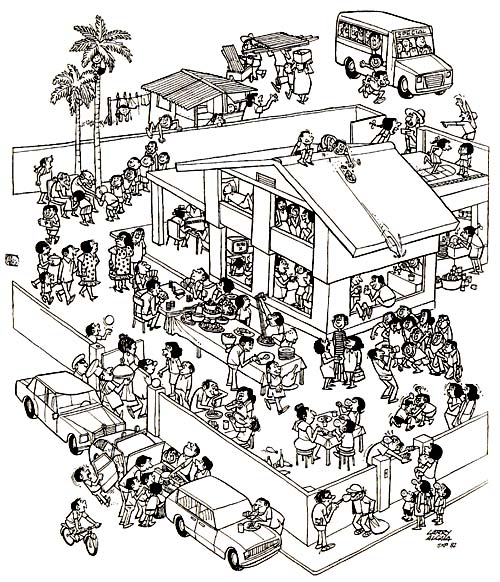

14 家族のきずな top

原題はファミリー・リユニオン、つまり家族・親戚の再会の情景を描いたものである。

都会からわざわざバスを借り切ってくりだしてきているところをみると、どこかの田舎のお金持ちの家族を題材にしたものらしい。

例によってアルカーラ氏らしいユーモラスな描きかただが、それほど誇張されて描かれているとも思えない。

もっともお金持ちの家族にかぎってのことではあるが。

フィリピン人の間でも家族ということばは特別の意味を持つ。

そして、親戚という場合には、日本人のそれとは比較にならないほど広い範囲の人々がその範疇に含まれるのである。

庭に用意されたテーブルには様々なごちそうがならび、家族や親戚、その友人たちが食事し、別の一角ではトランプや麻雀に興じ、家のなかでは女たちはおしゃべりに夢中になり、男たちは酒を飲む。めかしこんだ金持ち夫婦がベンツで乗りつけるというのも、とくに不思議ではなかろう。

ただし、こうした機会にポルノ・ビデオを鑑賞するというのはどうだろうか。

ヤシの木の下の老夫婦にご注目いただきたい。この二人がこの大家族の中心である。

子供たちは二人のまえに並び、挨拶する。この集まりの目的がなんであるかは不明だが、アメリカで暮らしている家族の誰かが一時帰国でもしたか、孫娘か孫息子が高校を卒業あるいは大学にでも入学したか、あるいは誰かが司法試験か医師になるための国家試験にでもパスしたか、そんなところであろう。

大切なのはそうした目的よりも、皆が一堂に会して、互いに一つの家族であることを確認しあうことなのである。 |

|

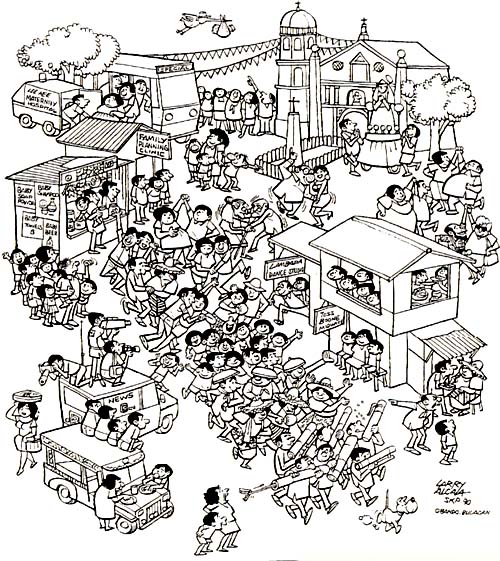

15 町の結婚式 top

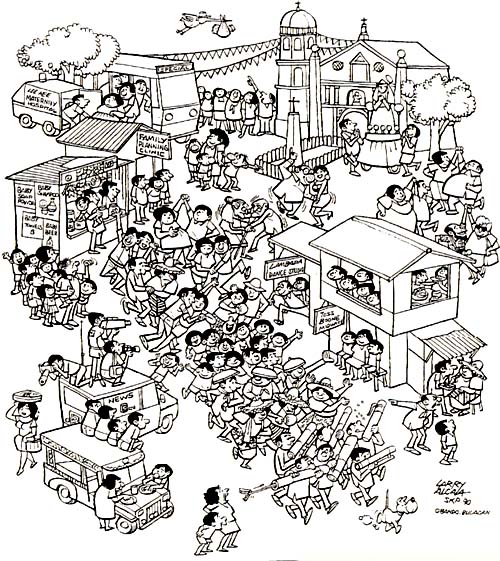

町の、あるいは都市のカトリック教会での結婚式の風景をユーモアだっぶりに表現した漫画である。

中央ではまさに新郎新婦が司祭の前で結婚を誓うところだ。

プロの写真屋がその瞬間を撮影する。

最近はビデオカメラで記録をするのが流行になっている。

カップルの後方、椅子席の一番前に座るのはそれぞれの両親で、カップルの左右に男女にわかれて四人ずつすわっているのがスポンサーである。

結婚式は洗礼式や堅信式などとならんで、カトリック信者にとって重要な儀礼である。

そうした人生の重大な出来事のときには、儀礼オヤつまり代父母を定め、結婚のスポンサーにする。

教会法によれば、そうした儀社オヤは一組または男女一人ずつということになっているが、実際には二組、三組あるいはそれ以上に依頼するのが普通である。

双系的親族組織とあいまって、こうした儀礼オヤ制度がフィリピン人の人間関係の広がりを生みだしているのである。

中央のバージン・ロードの両側には生花が飾られ、会堂出口には花をかざりつけたベンツがお待ちかねで、空き缶がいくつか車に結びつけてあるのはいうまでもない。

蛇足だが、中央通路の後ろのほうで女性が竿のさきに布袋のついたものを持ち、別の婦人が何かそのなかにいれているが、これは本来ならミサの最中に信者から献金を集めるために使われるものである。

蛇足その二。そのさらに後方右側にたつ男性が手にしているのは宝くじ。 |

|

蛇足その三。フィリピンの教会とりわけカトリック教会のミサでは、ちょうどこの漫画のように隣の人と私語をしたり、居眠りをしたり、子供が走り回って騒いだりするのは日常的な光景であって、とくに驚くべきことではない。

16 披露宴の準備 top

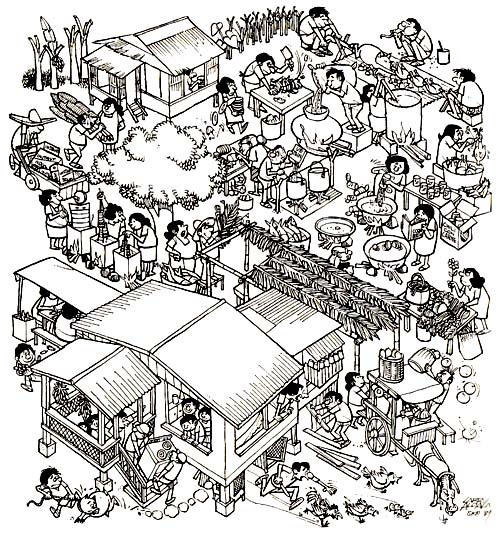

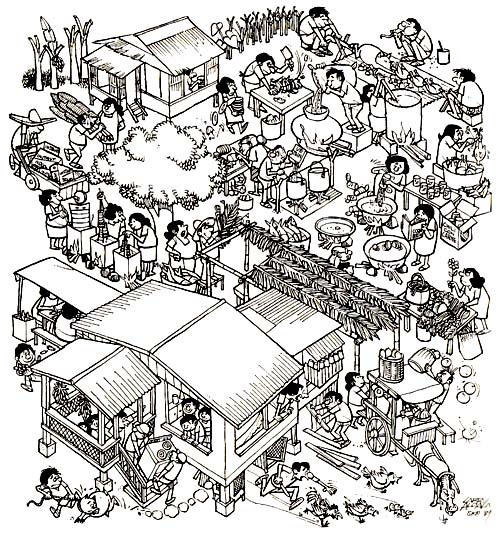

バリオ(村)での結婚披露宴の準備の光景を描いたもの。

この漫画から察するに、たぶん結婚式前夜か当日の朝の光景ではなかろうか。

あるいは今ごろ新郎新婦は式をあげるために町の教会に向かっているところかも知れない。

いずれにしろ披露宴が始まるのは少なくともまだ数時間はさきのことである。

こうした祝いごとに欠かせないレチョン(豚の丸焼き)はすでに火にかけられているが、その隣ではまだ鶏の羽をむしっている最中だし、バナナの葉を運びこんでいる男の姿もある。

新婚カップルの新居となる左下の家にはクッキング・レンジが運びこまれているところだ。

さて、レチョンの話にもどろう。まず豚を引き連れてきて、足をしばる。小振りの豚のほうが美味のようだ。

つぎに包丁を喉にあてて息の根をとめる。流れ出る血液は洗面器に受けてとっておく。あとで別の料理に使うためだ。

それが終わると豚の表面の毛を焼き、包丁で皮膚のこげた部分をまんべんなくはがしてしまう。

つぎには喉から腹にかけて包丁で切り開き、内臓をすべてとり去る。これももちろん別の料理の材料になる。

体内を水できれいに洗うと、やっと準備完了だ。

いよいよ豚の口から鉄の棒を通し、火でローストする。

途中何度も油を塗り、焦げないようにまわしていれば、あめ色の、表皮がカリッとした美味しいレチョンができあがり、特別のソースをつけて食べる。 |

|

庭の木の下では、薪をくべたドラム缶で婦人たちが何やら調理しているようだ。

これはもち米をたいたものに砂糖とココナツミルクをあわせたものを蒸しているところではないかと思う。

スマンという儀礼食で、こちらも美味。

17 村の結婚披露宴 top

キリスト教徒の場合、結婚式は教会で行われるのが普通だ。

それにつづく披露宴は、都市部の裕福な家族の場合だとホテルやレストランを利用する。

村では新郎の、時としては新婦の実家を開放して行う。

中庭のようなところにテーブルと椅子を並べて会食の準備をする。

余裕があればバンドをやとって演奏させる。

食事の前か後にはちょうどこの漫画のように、新郎と新婦が客にかこまれて踊る。

上手に踊ることが期待されているわけではなく、二人がてれて困るのを見て楽しむのである。

その間に客はお祝いのしるしとして現金を与える。

漫画ではコインを投げたりしているが、ルソン島のタガログ地方では踊っている最中の新郎新婦の着物に客が札をピンでとめて祝うという習慣が残っているようだ。

数年前に日本に留学中のフィリピン人同士の結婚披露宴に招かれたことがあったが、その時にもホールの中央で踊る新郎新婦の着物の肩や袖に一〇〇〇円札をとめるというやり方だった。

漫画の右下に、台の上に並べられているのは家財道具の一部でカップルへの贈り物である。

左下の牛車(正確には水牛車)が、教会からこの披露宴の会場まで二人をのせてきたのだろうか。

左上ではたくさんの男たちが、会食がはじまるのを今か今かと待ちこがれている。

披露宴でふるまわれる食物は、フィエスタの時とおなじように特別のごちそうばかりだ。

ただし、会食の順番は漫画のように早い者勝ちということではなく、実際には結婚式のスポンサーとなった人々や新郎新婦の上司、バランガイ・キャプテン(村長)、校長など有力者から順番にテーブルに招かれる。 |

|

18 子宝祈願 top

子宝に恵まれない夫婦が祈願に訪れるところ、それがブラカン州のオバンドだ。

マニラのすぐ北、マニラ湾にちかいところにある町である。

オバンドの人口は二万数千人というところだが、毎年五月一七日からの三日間はこの町のフィエスタ(祭り)にやってくる人々、巡礼者でごったがえす。

この町のカトリック教会の保護の聖人の前で踊り、祈れば子宝が授けられるという信心が広く知られているためである。

昔、子供に恵まれない夫婦かおり、酢を売り歩いていた行商人から、聖パスクアルの像の前で祈りなさいと教えられた。

二人はオバンドに行き、その行商人が聖パスクアルその天であることを知った。

そして教えられた通りに踊ると子宝に恵まれた、という話が伝えられている。

オバンド教会には現在はこの聖パスクアルのほかに、サランバオの聖母(漁師の保護者)と聖クララ(子供に恵まれない人のための聖人)がまつられている。

ちなみにホセ・リサールによる小説『ノリ・メ・タンヘレ』(邦訳あり)のなかにもこのオバンドの子宝祈願が登場する。

祭りの日になると、教会から町なかへと踊り歩く一団がにぎやかにくりだす。

フルートを吹く者、カスタネットやタンバリンをたたく者、ギターをかなでる者、そのなかに交じって人々は聖クララにささげるファンダンゴ(舞曲)にあわせて踊りながら進んでいく。 |

|

この祭りは五月の風物詩の一つにもなっており、マニラからテレビ局が取材にくる。

オバンドにカトリック教会がたてられたのは一七五四年のことだ。

それ以前からオバンドでは子宝祈願の踊りをおこなう習俗があり、それが徐々に民俗的カトリシズムのなかにとりこまれて今日のような形になった。

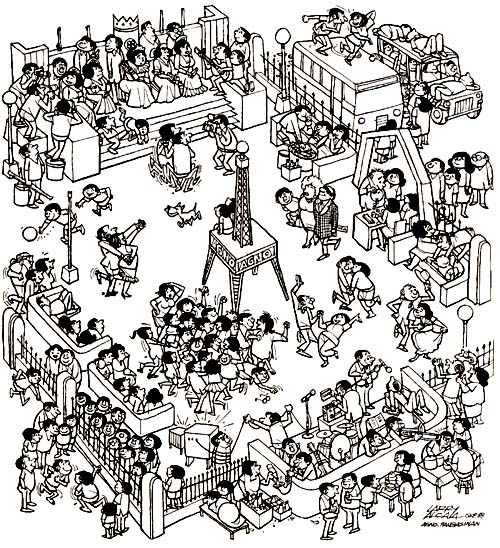

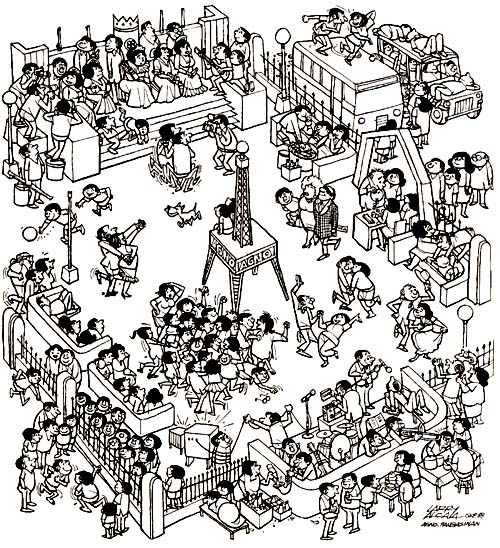

19 美人コンテスト top

地方の町で行われる美人コンテストの模様である。

こうしたコンテストの形式は様々だ。

たとえば五月にはフローレスーデーマヨ(聖母マリア祭)やサンタクルーサン(聖十字架祭)などのカトリックの年中行事がある。

もちろん教会暦に従って行われるイベントであるが、それぞれクイーンを選び、行事の終わりには華やかな行列をするなど、美人コンテスト的な要素が強くあらわれる場面もある。

その一方では、たとえば学校の改築工事のためや、なんらかのチャリティ目的で美人コンテストを開催する場合もある。

コンテストの入場料や投票券を販売することによって資金をまかなうわけである。

筆者はタガログ語圈の田舎町に一年ちかく暮らしたことがあるが、美人コンテストに相当する催しが五度か六度はあったように思う。

美人コンテストはこの漫画のように、町の中心にあるプラーサか屋外の集会場で開かれるのが普通だ。

時間は夜、それも七時か八時くらいから始まる。

入場券を持つものだけがなかに入り、その他大勢は塀の外から見守るという図式である。

中央のステージにはミスなんとかの候補者が数人並ぶ。

選考結果の発表時間まで、人々はバンドの演奏するワルツやチャチャ、ディスコ曲にあわせて踊る。

若い人だけではない、七〇歳をすぎた着飾ったご婦人の姿もめずらしくない。 |

|

やがて司会がもったいぶった声でコンテストの選考委員長を紹介し、今度はその人物が同じくもったいぶっか態度で、選考結果を発表するという段取りだ。

ミスなんとかに選ばれるのは、もちろんお金持ちのお嬢さんである。

20 サンボアンガの市場 top

今回登場するアルカーラ氏の漫画のなかで唯一ミンダナオ島を舞台とするのが、このサンボアンガの市場風景である。

フィリピンでは国土を大きく三つに、つまり北部のルソン地方、中央部のヴィサヤ地方、南部のミンダナオ地方に分ける。

ミンダナオが他の二つの地方と異なるのは、ムスリム人口がここに集中していることだ。

ムスリムがフィリピンの総人口にしめる割合は五〜六%である。

ミンダナオ地方全体ではキリスト教徒が多数を占めてはいるか、ミンダナオ島のなかでもサンボアンガやマラウィ、コタバト、そしてサンボアンガから西南の海にひろがるスルー諸島にはムスリムが多く、ルソンやヴィサヤの町とは一風ちがう雰囲気をみせている。

サンボアンガの市場の話にもどろう。

サンボアンガ市はミンダナオ島の西端に位置する港町である。

市の人口は四五万人という活気にあふれた地方都市で、マニラから飛行機なら二時間弱。港町だけあって、この漫画のような普通の市場でも、魚類が充実していることがおわかりいただけるだろう。

サンボアンガといえば、港に面して建てられていたバーター・トレード市場を想い浮かべる。

バーターとはいっても物々交換をしているわけではなく、近隣のマレーシアやインドネシアから運ばれてきた物資を売っているのである。

ここでは家電製品、食品、衣類、バティック生地、建築部品などを安く買うことができる。

物によっては遠くマニラから運んでくるよりも、国境の向こう側のマレーシアのサバ州タワウ、センポルナ、サンダカンなどから運びこんだ方がコストの面でも安上がりなのだろう。

バーター・トレード市場は数年前に焼失し、現在はサンボアンガ市の街中に開設されている。 |

|

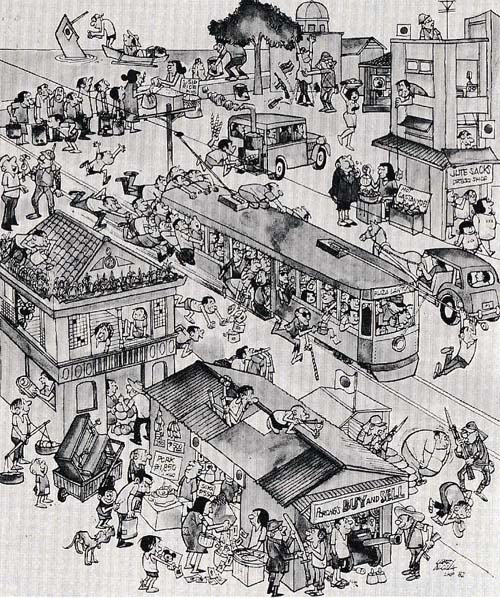

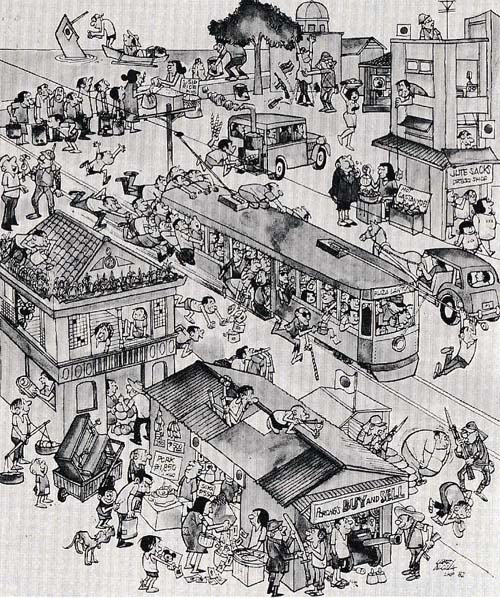

21 日本占領期 top

木炭自動車や馬にひかせた自動車が走る街角――日本軍占頷下のマニラの街の光景である。

一九四一年一二月八日、真珠湾奇襲とぼけ同時に日本はフィリピンを含む東南アジア各地に軍事侵略を開始した。

翌年一月二日に日本軍はマニラに入城、三日には軍政を布告した。

日本はその後四三年一〇月になってラウレル大統領を首班とする「フィリピン共和国」独立を認めたが、それは真の独立とはほど遠いものであった。

フィリピンは東南アジアにおける主戦場となった。戦争は日本軍とアメリカ軍の間でだけ行われたのではない。

米極東軍が降伏したあとでは、米軍やフィリピン軍のゲリラ、さらにはフクバラハップと呼ばれた抗日人民軍などとの戦闘が各地でおこり、数百万人のフィリピン人が直接、間接の戦争の犠牲者となった。

だからこの三年数か月におよぶ日本占領期に、この国の人たちの対日観、対日本人観がきずかれたであろうことは想像にかたくない。

フィリピン史の教科書にはスペイン植民地期、アメリカ植民地期、そして、そのつぎに日本占領期という時代区分がたてられている。

戦争は半世紀がすぎた今でも、フィリピン社会の内部に深く記憶されているのである。

アルカーラ氏の描くマニラの街の様子はユーモアにあふれている。

しかし、よく見ると、そこには一キロ一八五〇ペソもする豚肉、一房五〇〇ペソのバナナ、一瓶五五〇ペソの食酢など価格の異常な高騰、日本兵による検問、反日ゲリラの連行、日本軍から物資を密かに奪ってきてはそれを転売する故売屋の横行、役立たずの軍票(ミッキーマウス・マネーと呼ばれた)など、外国軍の占領と戦争とによって極度に疲弊した社会の姿が描かれている。 |

|

top

**************************************** |