|

��������������������������������������������������������������������������������

HOME�@����@����@�O���@�l���@���@�Z��

�́@�p������

�@�~���h�����j�͐������Ă��̒��O���[�g���O��A�̏d�S�L���O�������炢�ƁA��r�I���^�Ȃ̂ɑ��A����A�W�A��I�Z�A�j�A�e�n�ɐ�������C���G���j�͑̒����܁`�Z���[�g���A�̏d�͈�g���ɂ��Ȃ��^�B

�@�l�Ԃ�H�ׂ���̂�����B���댯�ȃ��j���B

�@�~���h�����j�͂��̖��̒ʂ�A�~���h�����̂ق��A���\�����A�~���_�i�I���Ȃǃt�B���s���e�n�ɐ������Ă���B

�@���̔�̎��́A���E�̃��j�̒��ł��ō����ƌ����A���܁Z�N��܂ł̓A�����J�l�炩�ߊl���Ĕ�̊C�O�A�o���������B

�@�����������l��������A�A�����J�̓����w�҂́u�S���ŌܕS������瓪���炢�������Ȃ��v�Ƃ̒������ʂ��o���A��ł̋��ꂪ�w�E����o�����B

�@���{���{���{�B�����������^�����̂͂��̂��߂��B���ۋ��͎��ƒc�i�i�h�b�`�j���������Z���^�[�i�����̊O�s�c�́j�̃X�^�b�t����Ƃ̌��n�h�����s���A�{�B���Ƃ�S�ʎx�������B

�@�{�B�̑Ώۂɂ́A�~���h�����j�̂ق��A�C���G���j���܂߂�ꂽ�B

�@������������K�ꂽ��O�N�ɂ͂i�h�b�`�h���̃X�^�b�t���ܐl�Ζ����Ă����B

�@���{�̐��{�J�������i�n�c�`�j�Ȃ��ɂ́A���藧���Ȃ����Ƃ������B

�@�����́A���j�̃G�T���悭�킪��Ȃ������B���A�A�q���A�j���g���ȂǁA���͂Ȃ�ł��悭�H�ׂ�B

�@�������A���㔼�N�̂����Ɏ��S����P�[�X�����������B

�@���̂����A�Ⓚ�̐H���͏����ł����A���S���₷�����Ƃ��킩�����B

�@�܂��A�~���h�����j�́A�����A���X���I�X�����ނȂǂ��āA�W�c����ɂ͌����Ă��Ȃ����Ƃ�����ɂ킩���Ă����B

�@����J�n����ŏ��̓�N�Ԃ͛z�����Ĉ�������j�̓[���B

�@����ł��A���s����̖��A����E�z���Z�p�͏��������サ�A���S���͓�P�N�����P�^�w�ƌ���A��O�N�i�K�ł͓�܂ŗ������B

�@����ɔ����āA���������܂�̃��j�͊����I�ɑ������B

�@�����N�Ɏ��\���������������̃��j�͋�Z�N�ɎO�S�����A���N�Ɏ��S���]��A���N�ɐ�ܕS����A��O�N���ɂ͎O�瓪�߂��ƁA�X�^�b�t�̗\�z����܂��n�C�y�[�X�ő��B�����B

�@�㎵�N�Z���i�K�ł́A��O����̕ߊl�����܂߁A�~�b�h�����j�͋�S�Z�\�Z���A�C���G���j�͎O��㓪�ŁA���킹�Ďl�瓪�߂��ɑ����Ă���B

�@����ʁg��Z�p�h

�@�������̎��e�\�͂̌��E�߂��ɂȂ�A���x�͑������������j�̈����ɍ����Ă���B

�@�j���g���A�A�q���Ȃǂ̃G�T����o�J�ɂȂ�Ȃ��B

�@���ɂ́A���Ǝ҂̑����p���������̐V�r�W�l�X�Ƃ��ă��j�̔�v�A�o���l����ꂽ�B

�@�������́A�n���Z���ɗ{�B�Ɋ���e����ł��炤�ړI�ŁA�~�n���Ƀf�����X�g���[�V�����̗{�B�r��݂����B

�@�{�݂��Ǘ��A�^�c������V�R�����Ȃ́A���A���v���i�t�m�d�o�j�̉����g�D�u�쐶���A����Ŋ뜜��̍��ۖf�Չ�c�v�ɐ\�����A��O�N�ɂ͗A�o�̋����o���B

�@�������A������Nj����郏�j��̗A�o���ƂƂȂ�ƁA���{���{�͌������ւ̉����𑱂���킯�ɂ͂����Ȃ��B

�@�i�h�b�`�͋�l�N�����A�u�����̖ړI�͒B�������v�Ƃ��āA��̋��͂�ł������B

�@�i�h�b�`�̊W�҂ɂ��ƁA���̓����A�������̃t�B���s���l���������Ƃɂ��܂�M�ӂ��Ȃ��A�i�h�b�`�X�^�b�t�Ƃ̊W����낵���Ȃ������̂��A�����ł���̈���ɂȂ����炵���B

�@�����I���ɂ�����A���{���͕]���~�b�V���������n�ɔh�����A���̎O�_���t�B���s�����ɒ����B

�@�@�����I�{�B�̐��i

�@�A�쐶���j�̕ی��ݒ�

�@�B�Z���̐��v�x��

�@���̒��l�����A�������͌܃��N�́u�s���v��v�����肵�A��Z�N�Z���A���V�R������b�ɒ�o�����B

�@�s���v��ɂ́A��̃C���G���j���O�N�ԁA���Ԏ��Ǝ҂ɒ��Ĉ�ĂĂ��炢�A���̌�A������ĉ�́A��v�������s���A��v���i�̔��Ȃǂɂ�闘�v�͐��{�Ɩ��Ԃ��ܔ�����A�C�f�A�����荞�܂ꂽ�B

�@����A���j�̗{�q���x�ł���B

�@�Ƃ��낪�A��b�͂Ȃ��Ȃ��S�[�T�C�����o���Ȃ��B�Z���̗{�B��]�҂����Ȃ��悤���B

�@���ہA�t�B���s���l�����j�ɂ������C���[�W�͋ɒ[�Ɉ����B���j�̓t�B���s�[�m��Łu�u�����v�Ƃ����B

�@�����ē��������łi�h�b�`�`�[���̎�C���������c����́A���ɂ���Șb�����Ă��ꂽ���Ƃ�����B

�@�u�u�����́A�����x������������ɋ��X�Ƃ��鏤�l���w�����肷��B���E�ƕ��s�̃V���{���Ȃ�ł��B

�@����ɁA�l�Ԃ��C���G���j�ɐH���鎖��������A�Z���͋���Ă���B

�@�ނ�ɂƂ��āA���j�͌�������A�����ɎE�����̂Ȃ�ł��v

�@���V�R�����Ȃ̃R���\���E�V���n�ی��쐶�����ǒ��́u���j��̃o�b�O�����ȂǁA�Z���̗��v�ɂȂ鎖�Ƃ��l����i�K�ɂ��Ă���B

�@���̎����̂��߂ɂ́A���i���l�̍������j�ɑ���ނ�̔F����ς��Ȃ��Ă͂����Ȃ��v�Ƙb���B

�@�����A���{�͂��ߐ�i���ł͖쐶�����̕ی�ӎ������܂�A�u���j��͎�������v�Ƃ�������������҂̊Ԃŋ��܂��Ă���B

�@���j��̎��v�͒�����݂ŁA���E�I�ɋ����ߏ�ɂȂ��Ă���B

�@����̂܂܂ł́A���j��̗A�o���Ƃ��������܂������Ƃ͎v���Ȃ��B

�@�ŋ߁A�i�h�b�`�̂��Ƃɂ́A���V�R�����Ȃ���u�{�B�������ň�A��̎q���j�������A�����A�G�T��ȂǕ��S�����̋��ꂪ����v�Ƃ̔ߖ���ꂽ�B

�@���{�����̌��ł��������j�̗{�B���Ƃ����A���̔ɐB�͂̋����䂦�ɁA���Ƃ��\�z�ȏ�ɋO���ɏ��A���ɂ͑����������u�댯�����v��퉇�����{�����ė]���Ƃ����A�Ȃ�Ƃ�����Ȍ��ʂɂȂ��Ă��܂����B

�@���̂Ȃ��C���q�O�Y�����\�\�i�@�̖����f��

�@�p���������ɂ́A���̂Ȃ��Y����������B

�@����Șb�����ɂ��āA�v�G���g�E�v�����Z�T������\�L�����̔_���Ɍ��������B

�@�����ɂ́A�Y���_��������C���q�Q�Y����������B

�@�č����{���A���������Ă������Z�l�N�ɊJ�݂����R������Y�������B

�@�~�n�͎O���l��w�N�^�[��������B�Y�����Ɏ��铹�H�̗����ɂ́A�X�Ƃ������c���L�����Ă���B

�@�����A�ꃕ���������⏊�����邪�A�x�����͋`���I�ɍs�����q�˂邾���ŁA������A�m�[�`�F�c�N�B

�@���c�̒��ŃN�����ӂ邤�j�����̈�Q�������Ă����B

�@�S���A�Z���ŁA�ΐF�̔����V���c���H�D���Ă���B���l�������B

�@�ނ�ɃJ�����������悤�Ƃ���ƁA�ΐF�̏W�c������Ƌߊ���Ă����B |

���c�ł̔_��Ƃ��I�����C���q�Q�Y�����̎��l����

|

�@�����āu�I�����B��v�ƃ|�[�Y���Ƃ�B�t�B���s���̎��l�Ȃ�ł͂̂����炩�����B

�@���l�̒��ɂ́A�c�̂������ɓ��������̐擱�������甃���ďo��҂�����B

�@�����āA�Ă̒�A�u�ē������v�Ƃ����āA�܃y�\��v�����Ă����B

�u�E���͂ł��Ȃ��̂��v�Ɛq�˂�ƁA�j�́u�����ɂ��ꂾ�v�ƁA�����̎���͂˂�܂˂������B

�@�������A���̊��ɂ́A�x���ɋْ����͂Ȃ��B

�@�����߂��ɂ̓��C�t���e����ɂ����x�������Ď��ɂ������Ă��邪�A���ɂ�������l�𐧂�����͂��Ȃ��B

�@���l�̘b�ł́A���̌x���������l���Ƃ����B

�@����Ȃ��Ƃ����肤��̂��B�����A�x�����̔����̉��̓��n��ڂɂ��A�M����C�ɂȂ����B

�@�ΐF�̎��l���̒j�����́A�E�l�A�����Ȃǂ̏d�߂ŌY���m�肵�����������̎��l�������B

�@���Y���̓}�j����s�������e�����p�s�̃j���[�E�r���r�b�g�Y�����ɏW�߂��A�����ɂ͂��Ȃ��B

�@�����Ƃ����������A����B�������Ԃ������ɋy��A�Z�\�܍Έȏ�̍���̎��l�͕��i���ŁA�~�n�������R�ɍs�����Ă���B

�@�Y�����E���̖��Ƃ��ڂ����Ⴂ�������e�j�X�R�[�g�Ńv���[�ɋ����Ă��邻�ŁA���l�������y�؍H���ɂ�������i�������B

�@�����Ȏ��l�����e����u�ő�x���v�̌���������ɂ͂��邪�A�唼�̎��l�͂قڎ��R�ɍs�����Ă���B

�@���l�߂����l�ƕS��\�l�̌Y�����E���A���̉Ƒ����������Ă��āA���i���̎��l�ɂ��Ă͐E���ƌ����������Ȃ��B

�@�Ԃ������ƁA���l���𗈂��j���ߊ���Ă����B

�@�~�j�`���A�̑D����ꂽ�{�g������ɂ��Ă��āu�I����������B�����Ă���v�Ƃ����B

�@�j�̖��O�̓{�j�t�@�V�I�E���w���h�[���i41�j�B

�@�p�i�C���̋����ŋA��r���A�����̑O�ɗ����ӂ��������j���i�C�t�Ŏh�E���A�����\�O�N�̔��������B

�@���͌Y�����̉�v�W�̉ƂŁA���������Ԃ��炢�G���ɂ������Ă���B���̕�V�͈ꃕ���A������\�y�\�ƁA�^�o�R�����X�Ƃ����B

�E�������͎���ŁA���l���^�_�������R�ɂ��Ă���悤���B�C�̓łȂ̂ŁA�{�g�����S�y�\�Ŕ����Ă����邱�Ƃɂ���B

�@�ނ͂��������ߕ��̗\��ŁA�R�p�������ɂ͂m�o�`�i���Y�Q�����̐V�l���R�j�����Ȃ����A�ƂĂ����a�I�B

�d����������A���̓��œ��������v�Ƃ����B

�@�u�E���͂������Ƃ͂Ȃ��̂��v�ƕ����ƁA�u���ɓ����Ă��A�ʕ�ł����ɕ߂܂�v�Ƃ̓������Ԃ��Ă����B

�@�Âڂ����Y�����������ŁA�Y���������㗝�̃p�E���m�E�}�K�C�ɖʉ���B

�@�}�K�C�̓A�|�C���g�����g���Ȃ��ɖK�ꂽ������˂����A���Ƃ͂���܂Œʂ�`�F�X�������Ȃ���A�ʓ|���������Ɏ��̎���ɓ����Ă��ꂽ�B

�@�u���l�����́A�Z���̂Ŕ��N�A�����̂œ�\�N���炢�����Ă���B���ł͔_�Ƃ�n���f�B�N���t�g�������A�X���ɗ��ł���B

�@�ޓ��ɂ͕⏞���^������B������̂����҂ł͌��S�y�\���炢��ɂł���v

�@�x���̐������ꂾ���ɂ₩���ƁA�E��������̂ł́A�Ƃ̎���ɁA�}�K�C�́u�N�ԁA�S���l�̌܁`��Z�����E������v�ƁA���Ƃ��Ȃ��ɂ������B

�@��N�ɕS�l�����S�l�͓����o���Ă��銨��ł���B

�@�����āu�唼�͂����ɕ߂܂�B�p���������͊C�Ɉ͂܂�Ă��邩��A�E���҂�������͓̂���Ȃ��v�Ƒ������B

�@���̓}�j���ɖ߂������ƁA�i�@�ȌY���ǎ����̃w�X�X�E�r���A�k�G�o�ɃC���^�r���[�����B

�@�ނ́A�S���e�n�̌Y��������̒E���҂��u�N�ԁA�l�S�l����ܕS�l����v�ƁA������܂������ׂ������������A

�@�u���̒��ŁA�C���q�Q�Y�����͍ł������B�S���̒E���҂̂�����Z���͕߂܂��Ă���B�l�S�l�ȉ��Ȃ�A�����������낤�v�ƕt���������B

�@�x�@���┻���̕��s�A�l�߂̑����ȂǁA�t�B���s���̎i�@�̖��́A�j���[�E�r���r�b�g�Y�����̕ł��L�����B

�@����ȍ��ƍ��Y�𗪒D�����Ƃ����C�����_�E�}���R�X���哝�̕v�l�͑����̉��E�̍߂ŋN�i���ꂽ���ƁA���z�̕ێߋ����x�����Ď��Ă�Ƃ�A���͉��@�c���Ƃ��������Љ�I�n�ʂɂ���B

�@���̈���A�j���[�E�r���r�b�g�Y�����ɂ����؉p�i�E���Y���̂悤�ɁA����Ȃ��V���ɋ߂��l�Ԃ��Y��������o���Ȃ��B

�@���̒��ɂ���l�ԂƊO�ɂ���l�Ԃ́A�ǂ��炪�㓙�Ȑl�ԂȂ̂��B

�@�i�@�̖��_�����܂�ɑ������̍��ɂ́A�C���q�Q�̂悤�ȕ��̂Ȃ��Y��������ԁA���������Ȃ̂�������Ȃ��B

�@�G���E�j�h�\�\�u�A�i�c�o���̊y���v����������@

�@�p���������k�[���̐��݂ɂ́A�G���E�j�h�Ƃ����C�ɖʂ��������Ȓ�������B

�@���R���c���ꂽ�p���������̒��ł��A���̒��Ƃ��̎��ӂ͂����ŋ߂܂ŊJ���̎肪�y���A�C�̐������ꂢ�Ȃ��ƂŒm���Ă���B

�@��㔪�l�N�ɂ͎��ӊC�悪�C�m�ی��Ɏw�肳��A���Ƌ��Ƃ͌����I�ɋ֎~����Ă���B

�@���̒��̉����ɂ́A�u���b�N�E�A�C�����h�v�ƌĂ���łł����}�s�ȏ������U���A���قȊC�m���i���L�����Ă���B

�@���̊C��́A�A�i�c�o���̉c���n�Ƃ��Ă��m���Ă���B

�@�����̊⌊�⓴�A�ʼnH���x�߂�A�i�c�o�����A�t�B���s���ł͂��̒n�悾���ɑ����A�������Ă���B

�@���́u�A�i�c�o���̊y���v���ŋ߁A��@�ɕm���Ă���B |

�A�i�c�o���̊y���A�G���E�j�h���ӂ̊C��ɂ�

�R�̐藧��������������

|

�@�A�i�c�o���̑�����ɉؐl�̊ԂŁu�����v�Ƃ��ďd��A���l�Ŏ���������悤�ɂȂ������炾�B

�@�G���E�j�h�́u�j�h�v�́A�X�y�C����Łu���v���Ӗ�����B����قǁA���̒��ɂ͐̂���A�i�c�o���̑��������B

�@���̉����ɂ́A���V�����ƃt�B���s���̃\���A�m�������o�����ĊJ���������]�[�g�A�~�j���b�N��������B

�@�u�G�R�c�[���Y���v�����蕨�ŁA�C�ӂɂ̓��V�̗t�����̐���R�e�[�W������ł���B

�@���̓J���t���ȃT���S�ʂɈ͂܂�A�X�L���[�o�_�C�r�b�O�A�J�k�[�A�ނ�ȂǁA���ʂȃ}���[���X�|�[�c���y���߂�B

�@���{�ł��ό���Ђ�����o���Ă��鍂�����]�[�g������A�������̕����������낤�B

�@���̔����ɂ��A�i�c�o���̂��ޓ��A������B

�@���]�[�g�œ����N�A�����[�E�V���I���ɐ����n�܂ňē����Ă�������B

�@�l�ЂƂ�ʂ�̂�����Ƃ̂˂��Ȃ������������A���l���ɂȂ��ă_�C�r���_���邱�Ɠ�\���B

�@�����\���[�g���ȏ�̍L����Ԃɏo���r�[�A�u�`�b�A�`�b�v�Ƃ������������������B

�@���C�g����Ɍ�����ƁA�̒��\�Z���`�قǂ̍����A�i�c�o�����H�����킵����т����Ă���̂��������B

�@�V���I���͑嗝�̊���₷���ǖʂ𗼎葫���g���ăX���X���Ɠo��A������Z���`���Ȃ��A�ꌩ�A���^�A���̂悤�Ȗ������̔��������V��ɂ͂���Ă����ڂ��Ƃ��������B

�@�ނ́A�����O���[�g���ȏ゠��|�_�ł��đ��𗎂Ƃ��������������B

�@�u��������đ���߂��Ă��邤���ɗ������A���n���^�[������B���X�L�[�Ȏd�������A�����肪��������A�݂�Ȃ�߂��Ȃ��v

�@�A�i�c�o���͑��t���ł߂ĎM�`�̑������B

�@���̑����������Ē��������u�j�h�X�[�v�v�́A�}�j���Ȃǂ̒����l�⒆�،n�t�B���s���l�̊ԂŁu�����Ō��N�ɂ������v�Ɛl�C������B

�@���̎��n���́A���G�̏\���痂�N�܌��Ɍ����Ă���B

�@�J�G�͑����J���ł悲��A���i���l���Ȃ��Ȃ邩�炾�B

�@�}�j���ł͕i�s�����݂ŁA����L���O����������ō��\���y�\�i�l�\���~��j�O��Ŕ�������Ă���B |

���A���ŃA�i�c�o���̑���T��

����[�E�V���I����

|

�@���̕ߊl�A�̔��́A�l����̒��̍����������Ă���B

�@�����ɂ̓c�o���������̑�����铴�A��⌊���S�O�\�ȏ゠�邪�A�j�h�E�n���^�[�͓��A�ꃕ�������荂�����ŔN�Ԉꖜ�ܐ�y�\�i�Z���~��j���̐ŋ��ɔ[�߂˂Ȃ�Ȃ��B

�@�j�h�E�n���^�[�͒��ɓ�S�l�͂��āA���_�����̒��ɂƂ��āA�ő�̐Ŏ����ɂȂ��Ă���B

�@����ŁA���̉��i�����ɔ����A�ߊl���̂Ȃ��n���^�[�ɂ�閧�����s�B

�@����ɂ���āu���͎������������v�ƁA�n���̐V���ŕ��ꂽ���Ƃ�����B

�@���̎��Ԃ�J�����郉���X�哝�̖̂����A���V�R�����Ȃ̓A�i�c�o���̐������Ԓ������J�n�����B

�@�������A�u�j�h�Y�Ɓv�ɏ]������Z���́A���{�ɂ��ߊl�K���ɂ͋��������Ă���B

�@���ōő�̃c�o���̑��̉����ƌ����钆�،n�̎��ƉƁA�G���X�E�����ɉ�����B

�@�����̑c���͒����E�����ȏo�g�B�u���l�Z�N�ォ�炱���Ńj�h�E�r�W�l�X���n�߂��v�ƁA�����͐e���畷���Ă���B

�@�����Ƃ͑�X�A�}�j���s�r�m���h�n��Ȃǂɑ����ؐl�n�t�B���s���l�Ƀj�h��̔����A�N�ԕS�L���O�����ȏ����舵���Ă���B

�@�������A�����͗��l�ɂ��Ă͔ے肷��B

�@�j�h�E�n���^�[���������͎̂��������A���߂��ƌ����قǂł͂Ȃ��B

�@�A�i�c�o���������Ă���Ƃ���A�_�n�ɉ��w�엿���܂���A�G�T�ƂȂ鍩�������������߂ł͂Ȃ����v

�@�A�i�c�o���̓p�������������łȂ��A�C���h�l�V�A�A�����Ȃǂɂ��������Ă���B

�@�����A�e�n�ŗ��l������A���E���R�ی����́u��Ŋ�@��v�Ɏw�肵�ċx�l���Ԃ�݂���悤���Ă���قǂ��B

�@��`�̌��݁A�V���ȃ��\�[�g�J���ȂǁA�L��ɂ킽���Ċό��J���v�悪�i�s���Ă���k�p�������ł��A�ی�}����Ă���B

�@2 �J���~�A������ top

�@�f�B�}�L�A���\�\�h�C�c�l���o�c����g�o���_�C�X�h

�@�O����Ƃ̓�����Ƃ��Ē��ڂ��W�߂�t�B���s�������A�Ӌ��ɂ���p���������₻�̎��ӂ̏����܂ł̓��[�J�[�����܂����ė��Ȃ��B

�@�䂦�ɁA���Q�m�炸�ŁA�R�o���g�u���[�̊C�ɖʂ������]�[�g�����Ȃ��Ȃ��B

�@���̈�ŁA�J���~�A�������ɂ���u�N���u�E�p���_�C�X�v�ɂ͓��{�l�ό��q����������K��Ă���B

�@�N���u�E�p���_�C�X�ɍs���ɂ́A�܂���s��̂���p���������k���̃u�X�A���K���܂Ń}�j�������ԁB

�@����ɁA�o���J�i���^�G���W���D�j�ɏ���āA�ꎞ�Ԃ�����ƁA�N���u�E�p���_�C�X�ɓ�������B

�@����́A�S�̂����]�[�g�̏����ł���B

�@��㔪��N�ɊJ�Ƃ����B

�@��k�ɍג����T���S�ʂɈ͂܂�A�ʐς͏\��w�N�^�[���B�������S���[�g���̍��l�������I�ɐL�т�B

�@��D�ۗ̕{�n���B�l�ӂɂ͖�l�\���̃R�e�[�W�����ԁB�v�[����e�j�X�R�[�g������A�_�C�r���O�����������Ă���B |

�����Đ�Z�̊C�m�����^�O�o�k�A�������������̐����𑗂��Ă���

�f�B�}�L�A���͍��A�ό��q���ɂ��키�u�N���u�E�p���_�C�X�v�ɂȂ���

|

�@���V�̗t�����̑傫�ȃN���u�n�E�X�ł́A�o�C�L���O�E�X�^�C���ŁA�V�N�ȊC�̍K�����\�ł���B

�@�A�t���J������������Ă���߂��̃J���E�B�b�g���܂ł̃T�t�@���E�c�A�[������B

�@�����K�ꂽ���ɂ́A���{�l�A�h�C�c�l�A�A�����J�l�A�C�^���A�l��̃A�x�b�N��Ƒ��Â�A���悻�S�l���D��ȋx�ɂ��y����ł����B

�@���͗\����Ȃ��A�o���J�œ���K�ꂽ�B�o���J�ɂ́A�n���̏Z�����Ƒ��A��ē��悵�Ă����B

�@�ނ�͓��ɏ㗤���ċx�e���邾���Łu��l�\�h���̎x�����v�𐿋�����A�L������Ȃ����߁A�㗤�ł����A�D��ňꔑ����������Ȃ������B

�@�n�����҂ɂ́A���̓��́u�N���u�E�p���_�C�X�i�V���j�v�ǂ��납�A�u�N���u�E�w���i�n���j�v�ł���B

�@�N���u�E�p���_�C�X�́A�o�c�҂��A���n���݂̑��x�z�l���h�C�c�l�B�t�B���s���l�̍Ȃ����N���E�X�E�E�H�[�����x�z�l�͌��q�C�m�B

�@�_�C�r���O�ȂNJC�m�X�|�[�c���D���ŁA���ǁA���̓�C�̏����ɒ�Z���邱�ƂɂȂ����̂��Ƃ����B

�@�u�R�e�[�W�͕S��\�l���炢���e�\�B�ʔN�̐�L���͌܁Z�����炢�B�e���̊ό��p���t���b�g�ŏЉ��A�l�C�͔N���Ƃɍ��܂��Ă���v�ƁA�ނ͐�`����B

�@�����āA���̂��������ɂ��Ắu���X���l���B���]�[�g�J������܂ł́A�s�тȓy�n�������v�ƌ�����B

�@����͎����ł͂Ȃ��B���͖{���A�u�f�B�}�L�A���v�Ƃ������O�ŁA���ŋ߂܂Ő�Z�̊C�m�����^�O�o�k�A�������L���A���������̐����𑗂��Ă����B

�@���͐�ɃJ���E�B�b�g����K��A�����œ�������f�B�}�L�A���̎�����������Ă����B

�@�O���œ���ǂ�ꂽ��Z��

�@���̌����̏��L�҂̓����R�E�y�����Ƃ����A�f�B�}�L�A������쓌��E�܃L���̃J�r���A�����ɏZ��ł��邱�Ƃ��킩�����B

�@���̓o���J�ɏ���āA�J�r���A�����Ɍ��������B�x������Ƃ́A�┧�̎R�̎Ζʂɂ��A�|�Ɨt���ςłł����ꕔ���A�l�����قǂ̌@�����ď����ɏZ��ł����B

�@�����R�E�y�����́A���̓����A���\��̍����B�C�̖��炵���A��͓��Ă����Đ^�����ŁA�\��ǂݎ��ɂ����قǂ������B

�@�t�B���s�[�m����p����������A�^�u�o�k�A�ꂵ���b���Ȃ��B

�@���܂ňē����Ă��ꂽ�n���Z���ɒʖĂ���������A�����Ε����قǁA�ނ̐g�̏オ����Ɏv�����B

�@�x�����ꑰ�͌܂̉Ƒ��A�v��\�Z�l���f�B�}�L�A���Ŕ��_�����̕�炵�𑗂��Ă����B

�@���̏��L�҂͌��X�����R�E�x�����̕��e�ŁA���̎���A�����R�����L�����p�������B |

�f�B�A�L�}����ǂ��A�J�r���A������

�����ɏZ�ރ����R��x������(����)���

|

�@��㎵�Z�N���A���{�n�̍��c�̃X�^�b�t�𖼏��j���}�j�����瓇�ɂ���ė����B

�@�����āA�u���̓��͍���A���I�ړI�̂��߂ɁA���{���g�����ƂɂȂ����v�ƃx�����Ɍ����n���A��Ƃ̗����ނ���v�������B

�@�����̓}���R�X�哝�̂��t�B���s���S�y�ɉ����߂�~���Ă����B���{�̖��߂͐�ΓI�Ȃ��̂������B

�@�y�����́A�p��ŏ����ꂽ�����_�̓��e�𗝉��ł��Ȃ��������A������܂܁A����ɃT�C�������B

�@�y�����ꑰ�͂�ނȂ��A�J�r���A�����ɈڏZ�����B

�@���̍ہA�x�����ꑰ�������ނ��⏞�Ƃ��Ď�ɂ����̂́A�ꖜ�ܐ�y�\�B������܉Ƒ��ŋϓ��ɕ��z�����B

�@�����R�E�x��������ɂ����̂́A�G���W���t���{�[�g�A�R���A�����Ȃǂ̌��������S�ŁA�����͓�S�y�\�ɂ����Ȃ������A�Ƃ����B

�@���̌�A�f�B�}�L�A���̃I�[�i�[�ɂȂ������c�́A�h�C�c�l�o�c�̃��]�[�g��Ђƃ��[�X�_������сA���z�̎����Ă���B

�@����̃x�����ꑰ�́A�r���I���]�[�g�ɂȂ������ɂ����㗤���邱�Ƃ����ł��Ȃ��B

�@�ڏZ��̃J�r���A�����͕��n�����Ȃ��A�f�B�}�L�A���̂悤�ɕč�͂ł��Ȃ��B

�@�p�p�C�A�A�}���S�Ȃǂ̉ʕ����킸���ɍ͔|�ł�����x�B

�@���̂����A�����ӂ̊C�͋������Ȃ��A���l�ʂ͈ȑO�ɔ�ׁA�i�i�Ɍ������B�ꑰ�͂��̓��A�H�ׂ�̂�����Ƃł���B

�@�u���̎��A���c�̐l�Ԃ͓�������{���̖ړI������Ȃ������B��X�͂��܂��ꂽ�v

�@�����R�E�y�����͉����܂��ׂȂ���A���ɑi����B

�@�������T���S�ʂ������p�������n��ł́A���]�[�g�J�����Ԑ���B���Ԋ�Ƃ̓y�n���������B

�@�������A�f�B�}�L�A���̂悤�ɁA���̖{���̃I�[�i�[�ł����Z�������܂���A�O���œy�n��������Ă���P�[�X�����ɂ�����̂ł͂Ȃ����B

�@�č���������A�y�n���L���ݒ�̉ߒ��Œn��w�͔_���̖��m�ɂ�����ŕs���ȓy�n�g����s�������A�����悤�Ȃ��Ƃ����܂��t�B���s���̕Ӌ��ŋN���Ă���B

�@�Ő��i�Ђ����j�F�̊C����O�ɂ��Ȃ�����A���̋C���͏d�������B

�V�G�̂��Ȃ��J���E�B�b�g���ŔɐB�����V�}�E�}�̌Q�� |

�l���ߊ���Ă����܂�|����Ȃ��L�����B

���́u�J���E�B�b�g�A���^���v�c���̃t�B�f���E�����h���S���� |

�@�J���E�B�b�g���\�\�}���R�X�ƍق́g�u���݂₰�h

�@��\�N�Ԃɂ킽��哝�̂Ƃ��ăt�B���s���ɌN�Ղ����̃t�F���f�B�i���h�E�}���R�X�͈�㔪�Z�N�́u�v���v�ō��O�ɒǂ��A�u�}���R�X�ƍفv�ɏI�~����ł����B

�@�����̐����Ƒߕ߁A�����S�����͂��߂Ƃ���}���R�X����̐l���N�Q�́A�}�j���ł͂��͂�̘b�ł���B

�@�Ƃ��낪�A�p���������ߊC�ɂ́A���܂��Ɂu�}���R�X�ƍفv�̌��ǂɔY�܂���Ă��鏬��������B�J���E�B�b�g���ł���B

�@�}���R�X�͑哝�̎���A���A���Ɋւ��鍑�ۉ�c�ɏo�Ȃ����̂����������ŁA�A�t���J����t�B���s���ɖ쐶�����̈ړ����v�������B

�@�����āA�J���̎�̋y�Ȃ��A���̓�C�̏����ɃL�����ȂǃA�t���J�Y�̓�����A�����A���������ɂ����B

�@���̌�A�쐶�����͂ǂ��Ȃ����̂��B

�@�u�X�A���K������o���J�ɏ���āA��ԂŃJ���E�B�b�g���ɓ�������B

�@���ɒ����Ă܂��Ȃ��A�C�݂ɐg�̂����l�A�܃��[�g���̃L�������p���������B

�@�����̓������A�T���S�ʂ̊C�ӂ�����p�͈ٗl�ł���B

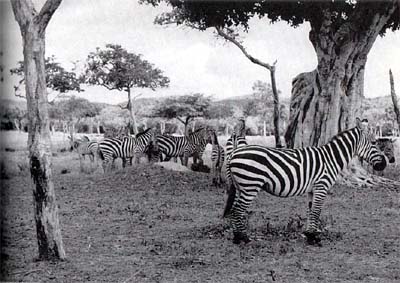

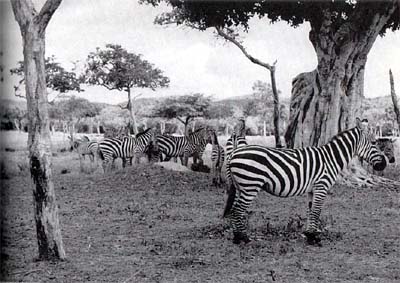

�@���̓������ɓ����čs���ƁA�V�}�E�}�A�C���p���i���^���C���E�j�ȂǃA�t���J�̒��^���H�������Q����Ȃ��đ����͂�ł���̂ɏo���킵���B

�@�����Ǘ����鎑���ی�Ǘ����c�̘b�ł́A�����ɂ͎���A�ܕS���ȏ�̑��H���������������ɂ���Ă���B

�@�l�Ԃɉa�Â�����āA�l�Ɋ���Ă���̂����āA�Ǘ��������̕~�n���������ƕ����C���p�������������B

�@�܂��ɁA�쐶�����̊y���̂����ނ��ł���B

�@�J���E�B�b�g���́A�p���������ƃ~���h�����̊Ԃɓ_�݂���J���~�A�������̂ЂƂB�ʐς͖�l��w�N�^�[���B

�@�Z���͏\�����I�ȗ��A��Z���Ă���ƌ�����C�m�����A�N���j�������B

�@�Ƃ��낪�A���܂��S�Ƒ����炢�̔ނ�́u�s�@���Z���v�����ŁA�u�J���E�B�b�g�A���^���i�a�b�l�j�v�Ƃ����Z���g�D�������āA���ւ̒�Z�̍��@�������߂�ٔ������𑱂��Ă���B

�@�T���S�ʂɈ͂܂ꂽ�����́A���X�͔��_�����̂̂ǂ��ȃ����������B

�@�������A�l�����x�������A�쐶���������݂₷�����R���������낦�Ă������Ƃ��A�����ɍЂ��������炷���ʂƂȂ����B

�@�u�s�@���Z���v�̈�l�ŁA�a�b�l�c���̃t�B�f���E�����h���S���i36�j���A���̔ߌ��̗��j�����Ɍ���Ă��ꂽ�B

�@�}���R�X�͂��̓���K��Ă�������C�ɓ���A���Z�N�A���S�̂��u�쐶�����̐���v�Ɏw�肵���B

�@���N����L�����A�V�}�E�}�A���C���E�Ȃǔ���A�S�l���̑��H�������A�t���J����A�����A���ɕ������B

�@����A���l�𐔂����Z���͑S���A�Ί݂̃u�X�A���K���̊C�݂ɋ����ڏZ������ꂽ�B

�@�����͉����ߎ���ŁA���{�Ɏ��������҂́u���Y��`�ҁv�u�����{�j�q�v�̃��b�e�����͂��āA�e�͂Ȃ��ߕ߂��Ă����B

�@���̏Z���͐��{�̌����Ȃ�ɂȂ邵���Ȃ������B

�@�u����̓��v�ł͂��̌�A���H�����������ɔɐB���A�ړ�����̂�����ł����K�[���o�J���V�J�̈��j����������͂ǂ�ǂ����B

�@�����ɂ́A�A�t���J�̂悤�ɓV�G�����Ȃ����炾�B�哝�̂̒��j�A�t�F���f�B�i���h�E�}���R�X�E�W���j�A�i���{���{���j�͗F�l�ƈꏏ�ɓ���K��Ď���y���ނȂǁA�}���R�X�ꑰ�ɂƂ��Ắu�T�t�@���̓��v�ɂȂ����B

�@����A�Z���̈ڏZ�n�͕s�тȍr��n�ŁA�_�Ƃ��A�ߊC���Ƃ��܂Ƃ��ɉc�߂Ȃ������B

�@�}���R�X���������A�A�L�m�������a���������Z�N�ȍ~�A�Z�������́u����ł����A���Ɉ��S���ďZ�߂�v�Ǝv�����݁A�J���E�B�b�g���ւ̈����g�����J�n�����B

�@�Ƃ��낪�A�A�L�m�����́A�Z���̊��҂𗠐�A�A����e�F���Ȃ������B

�@�����Ǘ����鎑���ی�Ǘ����c�̗����Ƀt�B�f���E�����X���h���i�̂��̑哝�́j��A�p���������o�g�̃������E�~�g�����@�c���i�����j��A�L�m�����̗v�l��������ˁA�����������ł�������Ƃ�������B

�@�A�L�m�哝�̂͑ޔC���O�A���̓���K��A�u�����̂��߂ɂ��A�Z���̋A���͋����Ȃ����������v�Ɣ������A����������傢�Ɏ��]�������B

�@�A�L�m��������A���R�́A�C����������𓇂ɔz�����A�Z�����A�����Ȃ��悤�Ď��������Ƃ�����B

�@�����h���S���́u�R�����Ƃ��Ă��ȂǁA�����ނ����ۂ̏Z���ɗl�X�Ȍ����点���������v�Ƃ����B

�@�����X�����ɂȂ��Ă��A���j�ɕς��͂Ȃ������B

�@�A�t���J�����͓��̊��ɂ�������K�����A�ړ�����\���N�ԂŌܔ{�ɑ������B

�@�����ی�Ǘ����c�́A�߂��̃��]�[�g�A�N���u�E�p���_�C�X�Ȃǂ������ė���ό��q�ɗL���̃T�t�@���E�c�A�[����A�A�t���J�������u�J���E�B�b�g�ό��v�̖ڋʂɂ��n�߂��B

�@�t�B���s�����{�́u�s�@���Z�v�̏Z�������ė����ނ��i�ׂ��N�����A�p�������n�ق͋�l�N�A���{�ɂ��ǍD�ȈڏZ�n�̊m�ۂ𖽂������A�A���Z���ɗ����ނ��𖽂����B�Z�����͂������T�i�����B

�@���̑��R�������ł���̂́A�A�t���J�̓��������ł͂Ȃ��������B

�@�ɐB�͉����ȓ��������́A����܂Œʂ�u����v��搉̂��Ă���B

�@���Ƃ̕~�n�A�c���ɂ����R�ɏo���肵�A�앨�������炰�Ă���B

�@����ł��A�Z�������͕ی쓮���Ɋ�Q�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�Ԍ��������Ȃ��B

�@�A���Z���̈�l�A���u�J�g�E���N�C�u�͎����̈�c�̎��ӂɍ����[�g���قǂ̖̍��݂��A���H�������N�����Ȃ��悤�ɂ����B

�@����ł��A�V�}�E�}�Ȃǂ͍���₷�₷�Ɣ�щz���A�c���G�T��ɂ���n�����B

�@���N�C�u�́u�����̓c�ł͒ʏ킾�ƁA��N���ܕS�L���O�����̃R���̎��n�����邪�A���N�͌\�L���O���������Ƃ�Ȃ������v�ƒQ���Ă�܂Ȃ��B

�@�A�t���J�����̌Q��Ɋ������グ��T�t�@���E�c�A�[�̊O���l�ό��q�ƁA�u�Q�b�v�ɐ��������т₩�����n������Z���B

�@���̑ΏƓI�Ȏp�́A�t�B���s�������`�̐��n�x��₢�߂Ă���B

�@3 �X�v���g���[���� top

�@�~�X�`�[�t�ʐ苒�����\�\�����̗L����

�@�u�䂪���̓y�̃J�����A�������̃T���S�ʂɒ�������������z���Ă���B

�@�t�߂ł͌R�p�͂炵�������̑D���┑���Ă���v

�@����ܔN�����A�����X�哝���i�����j�̓}���J�j�A���{�a�ł̒��L�҉�ŁA����Ȏ��������߂Ė��炩�ɂ����B

�@�J�����A�������́A��V�i�C�ɎU��钆�����u�썹�����v�̃t�B���s�����̌ď̂ł���B

�@�J�����A���́A�t�B���s�[�m��Łu���R�v���Ӗ�����B�x�g�i�����́u�`���I���T�����v�ł���B

�@���{�ł͈�ʂɁu�썹�����v�ƋL����邪�A�����̌����ɗ���ۂ�^���鋰������邱�Ƃ���A�������������Ӗ��ŁA�����ł͏������̕\�L���A�p��́u�X�v���g���[�v�ɂ��Ă��������B

�@�ʐϓl�畽���L���]��A�S��\�ȏ�̏����⍻�B���琬��X�v���g���[�����̊C��͐Ζ���V�R�K�X���L�x�Ƃ�����B

�@�����̖����ʂ́A�������{�̐���ŎO�S���g���A�n���C��w�����Z���^�[�͔��\���o�����ƌ�����ł���B

�@�����m�푈���͓���������{�R���苒�A�x�z���Ă����B

�@���A���{�̓T���t�����V�X�R�u�a���ŗ̗L����������A�u�������Y�v�ƂȂ����B

�@���̌�A�x�g�i���A�����A�t�B���s���A��p�A�}���[�V�A�A�u���l�C�̘Z�����E�n�悪���ꂼ�ꎩ���̗̗L�����咣�B

�@�̗L�����́A��㔪���N�O���ɂ̓`�b�O�A�ʋ߂��Œ����ƃx�g�i���̌R���̕��͏Փ˂ɔ��W�A�o���ɕS�l�ȏ�̎��ҁE�s���s���҂��o���B

�@����ɁA���N�ɂ͒��������̊C��S�̂������̂Ƃ���̊C�@�𐧒肵�A���̗̗L�咣���̋������������B

�@�����҂̎O�����i�̂��Ƀx�g�i�������Ŏl�����j���������铌��A�W�A�����A���i�`�r�d�`�m�j�͋��N�����̃}�j���ł̊O����c�ŁA���͍s�g��}�����A���a�I��i�ɂ��̓y���������������u��V�i�C�錾�v���o���A�����ɂ����̏�������߂Ă����B

�@���̐錾�̐��_������`�ŁA�������˔@�A�ʂ�苒�������Ƃ��A�t�B���s�����{�͏d��ȁu�匠�N�Q�v�ƎƂ߂��B

�@�t�B���s���ɂ́A�}���t�̋��Ɖ�ЎВ��A�g�}�X�E�N���}�����l���N�ɃJ�����A���������u�����v���āu�t���[�_�������h�i���R�̍��j�v�Ɛ錾�A�]�ƈ����풓�����ċ��Ɗ����ɂ�����Ȃǂ̎����x�z�̗��j������B

�@�����̊ʐ�͍̂ݔ�ČR�S�ʓP���i���N�\�ꌎ�j��̏o�����ł�����A���卑���ނ������Ƃ́u�͂̋v�ɁA�C�R�͂����钆�����G����̂��������Ƃ��āA�t�B���s�������łȂ��A�W�����ɏՌ���^�����B

�@�������苒�����̂́A�p���������̐����A���S�L���ɂ���A�t�B���s�����Ńp���K�j�o���ʁA�p�ꖼ�Ń~�X�`�[�t�ʂł���B

�@����܂Ńt�B���s���l�̋��t�炪�D�̒┑��x�e�̏�Ƃ��ė��p���Ă����B

�@�t�B���s�����̗L�����咣����J�����A�������̒��ł��A��r�I�p���������߂��Ɉʒu���A�t�B���s���̓�S�J�C���o�ϐ�����ɂ���B

�@�����̊C�쓇����͐�\�L��������Ă���B

�@�������{�́u�R�p�{�݂ł͂Ȃ��A�P�Ȃ鋙�t�̔��v�Ɛ����������A�ʂ�苒���Ă��鎖���͔F�߂��B

�@�t�B���s�����{�͊O�����[�g��ʂ��Ē������{�ɍR�c�����B

�@�t�B���s�����{�͂���ɁA�[�u�Ƃ��āA�������ʕt�߂Ɍ��Ă��W���j�����B���{��c��̊Ԃɂ͌R�������_�����܂�A�t�B���s����@�́A�\�ܔN�ԂŎO�牭�y�\�i��꒛��牭�~�j�𓊂��ČR�p���A�퓬�@�Ȃǂ̕���ߑ㉻��i�߂鍑�R�ߑ㉻�@�Ă��A�S���v�ʼn������B

�@�������A�u�썹�����͌×��A�����̗̓y�v���咣���钆�����{�́A�~�X�`�[�t�ʂ���̓P�ޗv�������݁A���Ԃ��P����ԂɊׂ����B

�@�~�X�`�[�t����猩��\�\�@��G�����̓�V�i�C

�@���̓����A���̓}�j�����x�[�X�Ɋ�������O���@�ւ̋L�ҁA�J�����}����ł���u�t�B���s���O������h�������i�e�n�b�`�o�j�v�̉�����Ă����B

�@�t�B���s�����{�͂���܂Łu�J�����A�������͕����n��v�Ƃ��A�ĎO�ɂ킽��e�n�b�`�o�̌��n��ނ̗v�]�����ݑ����Ă����B

�@�����A���x�̐苒�����ŁA�t�B���s�����{�́u�����̔v�����ێЉ�ɑi�������͂��B

�@�����v�������́A�e�n�b�`�o�̃X�^�b�t�Ƌ��Ƀ��i�g�E�f�r���A���h���i�����j�ɒ��k�����A�~�X�`�[�t�ʂ̌����ނ��������߂��B

�@���̗v�]�͊t����c�ł͂���ꂽ���ʁA�����X�哝�̂̌��f�Łu�S�[�v�ƂȂ����B

�@�������A�W�҂��悹�Č��n�Ɍ������C�R�D�̏�D�l���͌����A�e�n�b�`�o�̓N�W�����ő�\�҂�I�ԃv�[����ނɂ����B

�@���Ƀt�B���s�������̃��f�B�A��e�n�b�`�o�ȊO�̈ꕔ�O�����f�B�A�������A�����O�\��l�̕W�҂��c�A�[�ɎQ�������B

�@���{�l�́A�N�W�ɂ������������V�����h���̎��ƁA���E����}�j�����h���̓�l����������B

�@���̃v���X�E�c�A�[�͎��O�ɒ������{�̒m��Ƃ���ƂȂ�A�ݔ䒆����g�ق́u���G��������v�ƒ��~��\�����ꂽ�B

�@�������A�t�B���s�����{�́u�킪���ɂ͕̎��R������v�i�h�~���S�E�V�A�\���O���j�Ɠ˂��ςˁA�c�A�[�����s�����B

�@�d�|�����̎��́A�u���Ă������v�̐S���������B

�@�X�v���g���[�E�c�A�[�́A��ܔN�܌��\�������\�Z���ɂ����čs��ꂽ�B

�@�}�j�����疯�ԋ@�Ńp���������Ɍ������A�������A�����݂̃E���K���`�ō��R���`���[�^�[�������Ԃ̃_�C�u�E�{�[�g�ɏ�D�B��X�̑D�̑O���ł͍��R�̗g�����A����ł͏���������q�����B

�@���̊C����q�C���Ă킩�������A������x�g�i���ȂǁA�t�B���s���ȊO�̋��D�Ȃǂ̑D�����t�߂�₦���s�������Ă���B

�@�ނ�ɁA���m�ȍ����̈ӎ��͂Ȃ��̂��낤�B

�@�����A�w�͑S���A�_�C�u�E�{�[�g����g�����ɏ��ڂ�𖽂���ꂽ�B

�@���́A�~�X�`�[�t�ʂ���\�O�L���̊C��܂Őڋ߂����B

�@��������A�������Ɍ��Ă���Ȃ��悤�Ɍ���Ɂu�o�q�d�r�r�v�̕����𔒃e�[�v�Œ�������R�p�w���R�v�^�[��@���A�g��������J��Ԃ��~�X�`�[�t�ʂɌ����Ĕ��i�����B

�@������������A���̂Ȃ����������̃w���ŁA���ł͕������������B

�@�}����ŋ@���X���ƁA�����̐^���͐[���C�B���܂�̈����V�[�g�x���g�������̔��q�ł͂���A�C�ɗ������͂��Ȃ����Ƃ������|����}����̂ɕK���������B

�@�g���������ї����ď\��������ƁA�l�́u�D�v���O���Ɍ������B

�@�߂Â��قǂɁA����͑D�ł͂Ȃ��A�����l���~�X�`�[�t�ʂ̏�ɒz�������u���ł��邱�Ƃ��킩�����B

�@�ʂ̒��a�͂��悻�\�L���B

�@���g�̗��^���ȊC�͂ǂ��܂ł������ŁA���C��̃T���S��j���ł��鋛�܂Ō�����B

�@�R���N���[�g�łł������O���̏�ɂ���������B���̏�ɂ͔��p�`�̔����������O����ł����Ă���B

�@�y�ʌ��ނ̂悤���B�ǖʂɂ͏��������������ɂ���A�J�������ɂȂ��Ă���B

�@�����̏�ɂ̓p���{���E�A���e�i���������Ă���B

�@�����̊Ԃɂ���|�[���̏�ɐԂ������Ԃ牺�����Ă���B�ܐ��g���i���������j�̂悤���B

�@�w���͂��̏��������x�Ŕ�s���邽�߁A�����͈�u�ɂ��Ď��E���������B

�@�w���͍��x�\�܃��[�g�����炢�܂Œ���s�����s�����B

�@���O���́A�ꏊ�ɂ���ẮA���̏�Ɍ܂̌����������Ă���B |

�x�g�i���A�����A�t�B���s���A��p�A�}���[�V�A�A

�u���l�C���̗L�����咣����X�v���g���[�����B

���̂ЂƂA�~�X�`�[�t�ʂ𒆍����ˑR�苒���A�z����������

|

�@�w���̒���s�ɋ������̂��A���p�`�̌�������j�����O�ɔ�яo���Ă����B

�@�X�g���C�v�̂s�V���c�𒅂��j��������ɃJ�����̃����Y�������Ă���B

�@���ɂs�V���c�p�̒j��l���w�������グ�Ă���B

�@�w���̏ォ�玄�����U��ƁA�j�̈�l�����U��Ԃ����B

�@�������ꃕ���ɒj����O�l����ܐl�͂���悤���B

�@�������ƂȂ���`�Ŗؑ��̏���������ӏ�������B

�@���O���̑g�܂ꂽ�l�����Ƃ��A�O������܌��̔��p�`�̌����A�p���{���A���e�i�A���������A����̏����ƁA�����悤�ȑ���ƌ����z�u�ŁA�v��I�ɃV�X�e�}�`�b�N�Ɍ�������Ă���B

�@�������߂��̊ʓ��ɂ́A���D�ƌ�����ؑ��̏��M��ǂ������ԁB�M�ɂ͓�A�O�l�̐l�e��������B

�@����A�ʂ̊O�ɂ́A�ܐ��g�����͂��߂����t���Q�[�g�͂���nj�����B

�@�����͌R����̂ƂȂ��āA�~�X�`�[�t�ʂ�苒�A�h�q���Ă���A�Ƃ̈�ۂ��B

�@�w�Ƌ��Ƀw���ŏ�王�@�����J�����X�E�^�j�G�K���R�������ʎi�ߊ��i�����j�͓���̃t�B���s���l�L�҂Ɂu�������ɂ��钆���l�͖��Ԑl�Ƃ������A�R�l�̂悤�Ɍ�����B�e�����������v�Əq�ׂĂ���B

�@�����̃t���Q�[�g�͂́A�����A������Ă����t�B���s�����R�̒�@�@����̕ŁA�~�X�`�[�t�ʂ̓쐼��S�O�\�L���Ɉʒu���A�����R�̋��_�ƌ�����߂��̃W�����\���ʂ�������������̂ł��邱�Ƃ��̂��ɔ��������B

�@���͂́A�t�B���s���R�̗g�����ɁA�ŒZ��\�L���]��܂ŋ߂Â����B

�@���̌�A����C��ɂ������������f���钆�^�D����ǂ��g�����ɋ}�ڋ߂��Ă����B

�@������ǂ͓��s�̃t�B���s���̏��������q�H�ɗ����͂�����A�u���b�N�������A������ǂ͗g�����Ɍ\���[�g���̋����܂ŋ߂Â����B

�@�D��̑D�̂ɂ́u��������34���v�̔����������L����Ă���B

�@�f�b�L�ɏo�Ă���\���l�̏�g���͍��F�̐����p�ŁA���������X�����Ԃ��Ă���B

�@������ɖ]�����������A�ώ@�����g��������B

�@�u�������{�̊Ď��D�ł͂Ȃ����v�Ƃ����̂��A��X�̃c�A�[�ɓ��s�����z�Z�E�f�B�r�i�O���V�A�y���̌������B

�@�g�����͒�����Ń��W�I��M�����݂邪�A�u���������v�̑D����͉����Ȃ��B

�@�f�b�L�ɏo�Ďw�����Ƃ�^�j�G�K�i�ߊ��́u�����͌R�p�w���̗������ꏊ���m�F�ɗ����̂��낤���A����Ȃɋ߂��Ŕނ�������̂͏��߂Ă��v�ƌ��A�ُ�ڋ߂ɂ������ɋْ����݂������B

�@���ǁA�g���������̖K��n�ł���p�u�A�T���Ɍ����A�i�H��k���ɕς������߁A����̏Փ˂Ƃ����ň��̎��Ԃ͉�����ꂽ�B�@���̒���A�t�B���s�����R�̃W�F�b�g�@��@������������s�B��X�́u�������v�Ƌْ������B

�@�^�j�G�K�i�ߊ��́u����̌P����s�v�Ɛ����������A�\�z�O�́u�����D�A�ُ�ڋ߁v�ŁA�p�������������肩��ً}���i�������̂�������Ȃ������B

�@�����̂���ӂ�ȊC��𒆍��A�t�B���s���A�x�g�i���Ȃǂ̌R���̑D���s�������A�������邱�Ƃ������V�i�C�́A��G�����̏ɂ���B

�@�A�h�y���`�����X�ȑD������A���͂��̂��Ƃ��v���m�����B |

�M�҂�������t�B���s�����R�̗g������

50���[�g���܂Őڋ߂��������̑D�u�������������v

|

�@�p�O�A�T���\�\�̗L�������̍őO��

�@�t�B���s���́A�X�v���g���[�����̂����A���̓��⍻�B�������x�z���Ă���B���̂����A���R���m���풓���Ėh�q�ɂ������Ă���̂��A���̒��ň�ԑ傫�ȃp�O�A�T���ł���B

�@�t�B���s���C�R�̗g�����̓~�X�`�[�t�ʂ�K�ꂽ���ƁA���x�̓p�O�A�T���ɉ�X�w���ē����Ă��ꂽ�B

�@�p������������͐��Ɏl�S�\�L���̋����B�E���K���`���o�`���Ă���A�܂����̑D�����o�āA����ƃp�O�A�T���ɒ������B

�@�t�B���s�����{���A�O���l�W�ґ����ɂ��̓������J����̂͏��߂Ă̂��Ƃ������B

�@�p�O�A�T�̓t�B���s�[�m��Łu��]�v���Ӗ�����B���̓��̖ʐς͂킸���O�\��E�Z�w�N�^�[���B

�@���̐����ɂ́A�����H���O�S���[�g���ȏ�A�C�ɓ˂��o���Ă���B

�@�g�����ł͓��ɏ㗤���ł��Ȃ����߁A�L�Ғc�͒��ŌR�p�w���R�v�^�[�ɕ��悵�A���̊����H�ɍ~�藧�����B

�@���Ŗڂɂ��������́A�ؑ������̒�����A���ړI�z�[���A�W��A�C�R�̒��ԏ��Ƌx�e���A�������\���[�g���̊Ď������炢�B

�@��ޒc������K�ꂽ����ܔN�܌��\�l���͂��傤�ǃt�B���s���̍����E�n���I���̓��[���B

�@�p�O�A�T���𒆐S�Ƃ���J�����A�������́A��㎵���N�̑哝�̗߂Œn�������̂ɂȂ����B

�@���̓��̓��[�������O�̐V����e���r�ɕ����A�t�B���s���̎匠������x�z�����ێЉ�ɃA�s�[������̂��A���{�̑_���ł���B

�@���[�����݂���ꂽ������́A�����₻�̎��ӂ̓��ɏZ���o�^����L���҂łɂ�����Ă����B

�@���̓��A�p���������̃v�G���g�E�v�����Z�T���珬�^�@�Ŕ��ŗ����I���Ǘ��ψ���E���̘b�ł́A���ł̓��[�͈�㔪��N�A�����N�Ɏ����ŎO��ځB

�@���N�̑I���ł͗L���҂͌\�l�l���������A����͖�S�l�ɔ{���B

�L���҂̊S���ł����������̂́A�����I���B

�@���E�̃W���E�|���J���s�I�i35�j�ɁA�v�G���g�E�v�����Z�T�ɏZ�ރr�W�l�X�}���Ƌ����̒j����l�����킵�����A���ǁA�|���J���s�I�������đI���ꂽ�B

�@�|���J���s�I�́A�ꃕ���̂��������̓p���������̎���ŁA�c��͓��ŕ�炷�B

�@�u�ȑO�̓p�������B�̐E�����������A����N���玩���̈ӎv�ł��̓��ɏZ��ł���B���Ɏ���͂Ȃ��A�����̃{�[�g�ŐQ���܂肵�Ă���v�Ƃ����B

�@�p������������D�ő����Ă���\�㎞�Ԃ�������A����ȕӂ҂ȓ��ɉƑ��Ɨ���ďZ�݂�����l�Ԃ����邾�낤���B

�@����ɉ����A��V�āA���������Ă���̂��낤�B

�@�|���J���s�I�����́u�����͖�Z�\�l�A���������͔��l�B���ɂ��閯�Ƃ͓�\�܌��ŁA����ɂ��܌��ݒ��̏\�����܂��Ȃ���������v�Ƃ����B

�ނ�͋����⌚�ݘJ���҂Ȃǂ̈ꎞ�؍ݎ҂ŁA������Z�҂͈�l�����Ȃ��悤���B�q���͈�l���������炸�A�w�Z���������Ȃ��B

�@������̗��ɂ���g�^�����������̑��ړI�z�[���̒����̂����ƁA�ȈՃy�b�g���\���ׂ��A���ݘJ���҂⋙���炵���j������\���l�����ނ낵�Ă����B

�@���ɂ́A����Ƃ������y���݂͂Ȃ��B

�@�e���r�̓��[�J����������M�ł��Ȃ��̂ŁA�W��ɂ���r�f�I������̂��A�����Ȃ���y�B

�@�d�C�́A���Ɣ��d�@�ɗ����Ă��邪�A�ғ����Ԃ͓��v���疢���Ɍ����Ă���B

�@���ɂ́A�������Ŕz�u�����ɂȂ��C�R�E��R���m��\���l�ƌx�@�����l�����Z���Ă���B

�@�Ď����̍ŏ�K�ł́A�����A���X�q�̎Ⴂ���m��l���o�ዾ����ɁA���̎��ӊC��̃E�I�b�`���O��ӂ�Ȃ��B

�@�x�@���̎d���͕��i�͂��܂�Ȃ��B

�@�ߋ��ɂ͕��y�Ԃ̎E�l������A�_�C�i�}�C�g���ŕ����̒����l���t���ʂ̋��t�ɂ���ē��ɉ^�т܂ꂽ���Ƃ����邪�A���i�͋ɂ߂ĕ��a�ȓ����B

�@���̂����A�P�g���C�ł́A���Ԃ��Ԃ��̂ɋ�J����B

�@���̂��߁A�x�@���ɂ́A�����̔��z�ɑ�������u�ǓƎ蓖�āv���]���Ɏx�����Ă���B

�@�����b�h�E�A�����I�x�@�����i40�j�̘b�ł́A�ȑO�̓x�g�i���l���t�̂ق��A�����l���t���悭���ɗ������A���R��x�@���ނ�̏㗤��F�߂Ă����B

�@�������A��ܔN�ꌎ�A�p���������ɋ߂��~�X�`�[�t�ʂɊ�����t�B���s���l���t���A������苒�̒����l�ɍS������A�������߂ɂ̓{�[�g�ɏ���Č��n�����ɏo�������|���J���s�I�����������D�ɒǂ��Ԃ���鎖�������������B |

�t�B���s���������x�z���Ă���p�O�A�T���̊Ď����̏�ŁA

���̎��ӊC��̃E�I�b�`���O��ӂ�Ȃ��t�B���s���R���m

|

�@���̌�A�����l���t�̓��ւ̏㗤�͊F�����Ƃ����B

�@���̎�����A���{�͓����̎����x�z�������}���o�����B

�@�S��\���y�\�i�����A��ܕS���~�j�̗\�Z�ŁA���N�܌��A����߂��̎G�ؗт��Ă������A���Ƃ̌��݂��J�n�����B

�@���̌����K�ꂽ���A�u�W�c�Z��v���W�F�N�g�v�Ƃ����Ŕ��f�����A�\���̍��g���݂��قڊ����B

�@���̘e�ɂ͌��ނƂȂ鍻��ޖ�������ɐςݏグ���Ă����B

�@���̌��z�ɂ������ẮA�p���������v�G���g�E�v�����Z�T�s�̃C���h�V�i��L�����v�Ɏ��e�̃x�g�i���l�{�[�g�E�s�[�v�������މ^���Ȃǂɓ��������B

�@�p�������̒n���T�����w�p�������E�T���x�̋�ܔN�l�������́u�x�g�i���l���Ȃ��Ă���\��l�����R�������ʎi�ߕ��Ɍق��A�R�����ݎ��Ƃɂ��������v�ƕĂ���B

�@���̋L���ɂ��Đ^�U��₤�ƁA�^�j�G�K�i�ߊ��́A�x�g�i������p�O�A�T���ɗ������Ƃ�F�߂������ŁA�u��X���ق����̂ł͂Ȃ��A�����܂Ń{�����e�B�A�B�ނ�̓L�����v�Ő��b�ɂȂ��Ă��邩��A���^�тȂǂ���`�����v�ƁA�ꂵ��������������B

�@�X�v���g���[�����̗̗L������ŁA�t�B���s���ƃx�g�i���̗����{�́A�����̖c����`�ւ̑R�p���ň�v���Ă���Ƃ͂����A�x�g�i�����������l�A�X�v���g���[�����S��̗̗L���咣���Ă���B

�@�n�m�C�̋��Y�����������A�A�������ۂ��Ă���x�g�i����������t�B���s�����ǂɕ�d���ăX�v���g���[�h�q�ɋ��͂������Ƃ�m������A�x�g�i�����{�͂��܂�����ł͂Ȃ����낤�B |

�p�O�A�T���̊C�݂ɔz������Ă���20�~���C�B

�����̂悤�ɖC�e�̎��˂��s���Ă���Ƃ���

|

�@���̎��͂̊C�݂ɂ́A�}���R�X��������̈�㎵���N���Ɍ������ꂽ�������R���N���[�g�̔����フ���ɂ���B

�@���̘e�ɓ�\�~���C���ݒu����Ă��鍈������B

�@�Z���̘b�ł́A���ł������̂悤�ɖC�e�̎��˂��s���Ă���Ƃ����B

�@���ƖC���ڂɂ��A�ꌩ�A�̂ǂ��Ɍ������C�̏����́A�̗L�������̍őO���ł����邱�Ƃ����߂Ď������ꂽ�B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|