|

****************************************

HOME 一章 二章 三章 四章 五章 六章

六章 ミンダナオ

1 ダバオ top

戦前は南洋の「小日本国」

ミンダナオ島には、マニラ首都圏以外で唯一の百万人都市がある。同島東部のダバオ市。

人口は一九九五年九月段階で百万七千人。

フィリピンの市としては、ケソン市(百九十八万九千人)、マニラ市(百六十五万五千人)、カロオカン市(百二万三千人)に次ぐ四番目の大都市だ。 面積は二千二百十一平方キロ余りもあって、全国一広い。

ダバオ市の北には北ダバオ州、南には南ダバオ州、東には東ダバオ州が広がる。

戦前、この地域は、満州国になぞらえて、「ダバオ国(クォ)」と呼ばれた。

満州同様、日本人の入植者が多く、東南アジア最大の日本人社会が形成されていたからである。 |

戦前、日本人が多数居住した

ダバオ市ミンタル地区にある在留先亡同胞霊塔

|

ダバオヘの日本人の入植は、兵庫県出身の太田恭三郎(1876〜1917)が一九〇七年(明治四〇年)、現地に「太田興業株式会社」を、その七年後に古川義三が「古川拓殖株式会社」をそれぞれ設立し、アバカ(マニラ麻)栽培中心の事業を始めてから、飛躍的に増えた。

一九一四年(大正三年)の第一次大戦勃発以降は世界的にアバカの需要が急増し、ダバオはアバカの生産基地として繁栄し、それにつれて沖縄県、福島県、福岡県、広島県など日本からの移住が相次いだ。

太平洋戦争前、ダバオの在留邦人の数は二万人を超えていたとみられる。

フィリピン人研究者、S・V・エピストラの調べでは、当時、ダバオで日本人が所有した五万七千三百五十ヘクタールのうち、二万九千二百五十ニヘクタールは、フィリピン人やアメリカ人名義で、のちに違法に日本人に譲渡されたという。

こうした日本人入植者の土地収奪に腹を立てたフィリピン人たちは、日本人から土地を取り戻せるように政府に働きかけ、それに応じてフィリピン議会は一九一八年、外国人は個人で公有地の租借や払い下げはできないとする新土地法を可決している。

しかしその後も、土地をめぐる日本人とフィリピン人の対立はつづき、日本の領土拡張主義に対する警戒心が「ダバオ国」という言葉を生んだ。

現実に、太平洋戦争が始まると、日本軍はダバオに五千人の大軍を上陸させ、四一年十二月二十日までに完全に支配下に置いた。

ダバオは日本軍のミンダナオ島防衛の重要拠点となった。 ダバオには一時、三万数千人の日本兵が駐留していたといわれるから、民間人も加えると、日本人は数万人も在留していたことになる。

邦字紙発行の新聞社、神社、寺院、日本人小学校、日本人専用ホテル、クラブハウスなど、日本人が経営する企業や施設が「ダバオ国」にはあふれるほど存在した。

それらは米軍のダバオ再上陸(四五年五月三日)によって徹底的に破壊され、南洋の「小日本国」は無残にも完全崩壊した。

ダバオから日本への引揚者でつくる「ダバオ会」が編集、発行した資料集『ダバオ 懐かしの写真集』によると、戦時中、ジャングルの奥地に避難して死亡した日本の民間人は四千八百人、軍人は一万百五十人。

また、ダバオ市ダリアオン地区に設けられた日本人抑留のためのダリアオン収容所でも、マラリアなどによる病死者が相次ぎ、民間人は三千七百人、軍人は七千二百五十五人が死亡した、という。 |

第二次大戦中に撃ち込まれた砲弾の跡が残る

麻倉庫の残骸(ダバオ市ダリアオンで)

|

異国の新天地で一旗揚げる野心を抱いた日本人開拓者たちの「夢の跡」は、いまのダバオには数えるほどしかない。

ダバオ市南部のアポ山(標高二九五三メートル)のふもとをはじめダバオ一帯にあったアバカ畑は消滅し、代わって、人手のいらないかわりに収益も少ないヤシ畑がいま一面に広がっている。

戦前のダバオには一時期、日本人小学校が十三校もあった。

日本人が多数居住したダバオ市ミンタル地区には、一九二四年、ダバオで最初に開校したミンタル日本人小学校があった。

今は、戦後、再建された地元の子供たちのためのミンタル小学校になっている。

その校庭にはコックリートでできた塔がそびえたっている。

かって在留邦人の間で「ダバオ開拓の父」といわれた太田恭三郎の記念塔である。

一九二六年に建立され、その裏面には記念碑文があったが、戦争中にその部分は壊された。

そこにはかって、南洋協会会頭男爵名で、「ダバオ麻」を世界に広めた太田の偉業を称える言葉が刻まれていた。

ミンタルにはこのほか、ミンクル本願寺や太田興業が設立したミンタル病院の建物のごく一部が残骸として残っている。

ミンタルには日本人墓地もある。以前は、戦前や戦中に現地で亡くなった日本人の墓が百基以上立っていた。

ところが、八〇年代頃から墓石を割ったり、墓を掘り起こす被害が続出した。

日本人慰霊団の参拝が増えるにつれ、山下奉文大将率いる日本軍が戦争末期、フィリピンに隠したとされる「山下財宝」が日本人墓地に埋められているのでは、との根拠のないウワサが広がり、財宝ハンターが神聖な墓場まで荒らしたのだ。

戦前に建てられた邦人の慰霊塔「在留先亡同胞霊塔」にも大穴が開けられた。

もちろん、財宝などは出てこなかった。墓地は壊れた墓石の散乱する無残なものになった。

このため、日本政府は九五年までに墓石を一ヵ所に集めて新たな慰霊廟をつくり、慰霊塔も改修した。

このほか、収容所のあったダリアオン地区には、古川拓殖の麻倉庫の残骸が残っている。

その壁面には、戦争中の無数の砲弾跡があり、当時の戦いの激しさをうかがわせる。

ダバオ市ママイ通りにあるフィリピン日系人会館 |

日系人会初代会長のアルツーロ・ハギオ氏。

傷痍軍人として日本政府に恩給を要求しているが、

国籍があいまいとして拒み続けられている |

最大の日系人社会――実態はフィリピン人でも法的には日本人

「ダバオ国」の痕跡は、建造物よりも、人の面で顕著である。

ダバオ国際空港から市街地にいたる途中にあるママイ通りには、日本人移民の末裔にあたる日系人でつくる「フィリピン日系人会」の会館がある。

一九八九年に完成した会館は、日本側の日系人支援団体「フィリピン日系人友好協会」が寄贈したもので、その後、別の支援団体「日本フィリピンボランティア協会」(事務局・東京都調布市)の援助も得て、日本語教室などが増設された。

フィリピン日系人会は、ダバオとその周辺に住む二世、三世らで組織されている。

登録されているメンバーは、二世、三世だけで約二千四百人。

フィリピンでは八〇年代以降、各地に日系人会が組織されたが、その中でもフィリピン日系人会は最大のものである。

日系人会の二世はほぼ例外なく、父親が日本人移民、母親が現地のフィリピン人。バゴボ族など、先住の少数民族が母親の二世もいる。

フィリピン日系人会は八〇年に設立された。

初代会長はアルツーロ・ハギオ、日本名・萩尾行利である。

昭和元年(一九二六年)生まれの萩尾は設立以来、会館内に住み込んでいる。

中心になって日系人を組織化した萩尾は、現地の日系人社会の生き字引的存在であり、また戦争の深い傷を心身に残すフィリピン日系人の典型でもある。

萩尾はディゴス日本人小学校を卒業し、戦争でダバオに進駐した日本軍に協力する民間の「自警団」のメンバーになった。

自警団は軍と共に抗日ゲリラなどの敵性フィリピン人狩りを行い、逮捕や処刑にあたった。

萩尾はその後、海軍二等水兵として徴兵されている。

こうした「日本軍協力者」は戦中、戦後、一般のフィリピン人から「民族の裏切り者」扱いされ、日本軍の通訳などをしていた萩尾の弟二人は終戦直後、元抗日ゲリラに射殺された。

萩尾自身は報復を恐れてダバオ対岸のサマル島という小島に逃げ込んだ。

「アルツーロ」と名前を変え、日系人であることをひたすら隠して、八年間も潜伏に近い生活を送っている。

ダバオからは戦後まもなく、邦人を乗せて日本に向かう引揚船が出ているが、離島で潜伏生活を送る萩尾がそれを知るすべはなかった。

萩尾は傷痍軍人でもある。米軍から敗走途中、誤って手榴弾を爆発させ、左手の二本の指を失い、信管の破片が食い込んだ左膝の傷も癒えることはなかった。

彼は八二年以降、東京での海外日系人大会への出席などで日本を数回、訪れ、日本政府に傷痍軍人への恩給支給を要望した。

ところが担当の厚生省は「日本国籍があいまいだし、兵役登録も政府に報告されていない」として支給を拒み続けている。

|

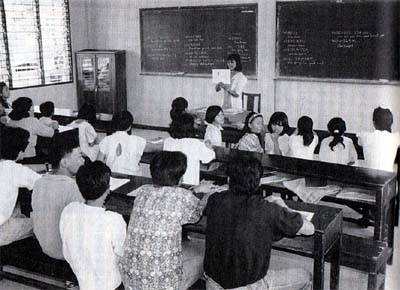

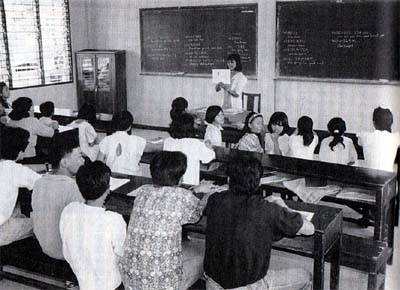

フィリピン日系人会館敷地内にある日本語教室

同じようなケースは、ダバオ周辺では他にも多数ある。

萩尾らと一緒に日系人会の事務所で働く日系二世のアデライダ・パナギートン、日本名・酒井よしこは、終戦から半世紀以上たった今も父親の生死がわからないでいる。 |

戦前、ダバオで撮られた

日比のカップルと子供(長南尚氏提供)

|

父親の酒井弘男は、ミンダナオ島で雑貨店を営んでいたが、日本軍の通訳として徴用され、各地を転戦しているうちに消息が途絶えた。

その後、よしこら家族には何の音信もない。よしこは在マニラ日本人使館などを通じ、再三、日本政府に調査を依頼しているが、いまだに明確な回答はない。

よしこは、父親の話になるたびに目に涙を浮かべる。

ダバオの大多数の日系二世は、戦後長く続いた住民の反日感情の中で、大多数が高等教育を受けられず、またまともな仕事につけないまま戦後の人生を歩んできた。

よしこは八九年五月、東京で開かれた海外日系人大会にフィリピン日系人の代表として出席し、代議員会で思いをぶちまけている。

「我々の両親は、日本軍や日本政府の命令に絶対服従しなければならなかったのです。

その子供である私たちは終戦時、日系人であるがゆえにフィリピン人に迫害され、今もその後遺症に苦しんでいます。

私たちにとっては、今もまだ戦争は終っていないのです」と。

日本政府は八八年以降、厚生・外務両省によるダバオ、バギオなどでの聞取り調査や在マニラ大使館の情報収集で日系二世・三世の実態を調べた。

その中から、中国残留孤児に準じ、両親とも日本人で、戦争の混乱の中で両親と離別したケースのみを訪日援護の対象にした。

パナイ島の章で取上げた川上忠徳と宮里静子の二人の「純日本人」が援護の対象になったが、フィリピン日系人の大多数を占める日比混血は政府援護の対象外とした。

日系人たちの失望は大きかった。

彼らの法的救済のため、東京都千代田区に事傍所を置く西田研志弁護士らは「フィリピン残留日本人法律支援センター」を設け、日本政府の委託を受けての実態調査、二世の日本国籍回復など、地道な支援活動を続けている。

マニラ市にも事務所を設けたセンターは九五年八月以来、フィリピン日系人会連合会と共にデータを集め、九八年七月時点で三白九十二人の日系人が日本の戸籍に登載されているとの調査結果を得た。

彼らは、フィリピンの地元では選挙で一票を投じる有権者であり、実態としてはフィリピン人として生きている。

だが、法的にはずっと日本人なのである。

ダバオ市西部のカリナン地区には、九四年五月にオープンした「比日歴史資料館」がある。

ダバオ生まれの日本人がメンバーの中にいる東京の武蔵野ライオンズクラブの資金提供によって開設されたもので、フィリピン日系人会が運営している。

この中には、戦前のダバオの日本人移民のパネル写真、彼らが発明した小型麻挽き機械のハゴタン、フィリピン日系人に関連する新聞記事などが展示されている。

ダバオと日本の緊密な歴史を踏まえれば、この資料館の展示物はこれからもっと充実されていい。

フィリピンワシ自然研究センターのゲージで飼われている幼鳥 |

人工孵化中の卵を手にするドミンゴ・タデナ氏 |

世界最大のフィリピンワシ絶滅の危機――原因はラワン乱伐

ミンダナオ島には、羽を広げた翼長が二メートルから二・五メートルもある世界最大のワシ、フィリピンワシが生息している。

ヒヨケザルも食べることから、「サルクイワシ」とも呼ばれる。

巨大な羽を生かし、上空一万フィート(約三千メートル)ぐらい舞い上がることもできる。

飛行家のチャールズ・リンドバークをして、「最も高貴な飛行者」と呼ばしめた貴重な鳥だ。

この巨大ワシが、すみかとする天然林が消滅しつつある中で、絶滅の危機に瀕している。

かっては数千羽はいたと言われるが、ミンダナオでラワンなどの熱帯林の乱伐が進むと共に、ワシは減少の一途をたどった。

一九七〇年、フィリピン政府によって希少動物種に指定された。

いま野外で生存が確認されているのは、ミンダナオ島の数十羽だけだ。

フィリピンが世界に誇る野生動物の種を絶やすまいと、ダバオ市郊外にある「フィリピンワシ自然研究センター」は世界で唯一、フィリピンワシの孵化・増殖の活動に励んでいる。

センターは、フィリピンの最高峰、アポ山の山麓、カリナン地区にある。

地元のダバオ市、欧米の非政府組織(NGO)などの援助資金で運営される「フィリピンワシ財団」が八八年、二百三十ヘクタールの自然林の中に設立したものだ。

私が訪ねたとき、巣から落下したり、負傷したりして住民に捕獲された成鳥十三羽がゲージの中で飼育されていた。

最新の孵化器が並ぶ孵化室もある。また、視聴覚室もあって、ワシの生態についてのビデオなどを上映している。

「エコツーリズム・スポット」として、今やダバオで数少ない観光名所の一つ。年間十万人を超える入場者がある。

このセンターが一躍、国際的注目を浴びたのは一九九二年一月のことだ。

このセンターで飼育のカップルから生まれた卵の人工孵化に世界で初めて成功。同年十月には同じカップルの卵から第二号のヒナが産声を上げた。

この事業に中心的に関わったセンターの副所長で動物生態研究者のドミンゴ・タデナによると、フィリピンワシは一万フィートもの上空を飛行し、そこで交尾をする、と地元住民たちは考えていた。

だから「人為的な交尾や孵化は不可能」というのが地元の常識だった。センターはこの「無理難題」に挑戦した。

すべては手探りたった。まず形態が似ていて、オスとメスの区別が難しかった。

メスはオスより脚が長く、大型で重い傾向を見つけた。

オス、メスニ羽をゲージに入れると、それぞれなわばり意識があって、つつき合いのけんかをする。

このため、ガラスで仕切りをして、カップルを飼育し始めた。いろいろ組み合わせを変えてみたりもした。

やがて、オスの「ケッケッケ」という連続音にメスが鳴き声を出して応え、尻を上げる行為が見られた。

それは、カップルがマッチングした行動だった。

また、繁殖期は六月、七月の二ヵ月間であることがわかった。

やっと産卵に成功したが、親鳥が卵を壊して、二十五人のスタッフを悔しがらせたこともある。

米国からワシ用の孵化器を取寄せ、計五年余りの試行錯誤の末、孵化に成功した。

スタッフは第一号の赤ちゃんに「パグアサ(希望)」、第二号には「パグカカイサ(統一)と、フィリピーノ語の国家目標の名前をつけた。

だが、これで増殖に明るい見通しが立ったわけではない。

人工孵化のワシは餌づけされ、自然の中で生き拔く生命力に欠ける。

自然に返すための訓練が必要だし、野生を取戻すことができても、すみかとなる天然林がフィリピンからはほとんど失われている。

かってはフィリピンの各島に生息したフィリピンワシが急激に姿を消したのは一九五〇年代から六〇年代。

この時期、ワシが好んで巣を作るラワンが広域に乱伐され、「木食い虫」の日本にも木材が大量に輸出された。

熱帯雨林の消滅と共に、フィリピンワシは絶滅への道を歩まされた。

ワシにとっては、日本企業は加害者側であり、日本政府は九三年一月、フィリビンソン自然研究センターに約二万ドルを寄付した。

フィリピン政府も遅まきながら、部分的伐採禁止措置を取り、ラワンなどの植樹に努めている。

だが、それも、ワシが巣作りできるほどの大木になるには十年単位の長い月日が必要だ。

「フィリピッワシ一つがいが生きていくのに百平方キロもの森がいる。このセンター周辺の森林保護だけでは、種の保存はとてもできない。

食物連鎖の頂点にあるフィリピンワシを守ることは、その餌となる動物の餌場である熱帯林を守ることでもある。

我々は地元の町長をここに招き、彼の名前をワシにつけたりして、森林保護をお願いしている」

タデナ副所長は、そう熱っぽく語る。フィリピン政府は森林育成のため、すでに丸太の輸出を全面禁止している。

だが、ダバオ周辺はじめ各地で、違法伐採が横行していることを地元の新聞は伝えている。

「空の王者」の運命は、ミンダナオの森が再生できるかどうかにかかっている。

2 ホロ島 top

イスラム武装組織の「聖戦」

ミンダナオ島とカリマンタン島(ボルネオ島)の間に広がるスルー海には、スルー諸島の島々が点々とつらなる。

十五世紀にはこの小さな島々を中心にスルー王国(イスラムの王国)が成立し、イスラム教が住民の間に定着した。

スルーとタウィタウィの二州から成るスルー諸島は、今でも人口七十八万七千人(一九九五年九月時点)の九割以上がイスラム教徒である。

アジア最大のカトリック国フィリピンの中では、極めて特異な地域である。

スルー諸島の中核的な島がホロ島である。

この島はフィリピン南部の自治を求めているイスラム教徒の武装組織「モロ民族解放戦線(MNLF)」の活動拠点でもある。

私はマニラでMNLF幹部に書いてもらった紹介状を手に、ミンダナオ南西端の都市サンボアンガ経由の定期フライトでホロ島に向かった。

スルー諸島には、同じイスラム教徒でも、ヤカン族、バジャオ族、サマ族などがいて、それぞれ言語が異なる。

ホロ島の多数派は、タウスグ族である。

彼らの話す言葉はタウスグ語で、国語のフィリビーノ語をまともにしゃべれないお年寄りも多い。

この島の緯度は北緯六度。一年中、炎熱の陽光を浴びる人々の肌は、北方のフィリピン人より一層黒い。

ホロ島の中心地、ホロ町はスルー州の州都。町の中心部には大きなモスク(イスラム教寺院)がある。 |

リサールの像の下に並ぶキリスト教徙と

イスラム教徒の像(ホロ町で)

|

そこからはコーラン(イスラム教の聖典)の朗唱がマイクで流れている。その一方、町にはカトリックの教会もある。

モスクの近くの公園には、他のフィリピンの町と同しように、ホセ・リサールの像が基台の上にたっている。

その下に、竹編み帽をかぶったキリスト教徒と見られる男性とポロ(刀剣)を腰に差したイスラム教徒の男性が仲良く並ぶ像がある。

キリスト教徒とイスラム教徒の融和をアピールするものだが、よく見ると、キリスト教徒像の左腕が肩からもぎとられてない。 イスラム教徒像の右手もない。

傷つけられた二体の像は、スルー諸島やミンダナオ島でこの四半世紀続く流血の宗教紛争を象徴しているようにも見える。

紛争の主役は、いくつかのイスラム教徒武装組織の中で最大勢力のMNLFである。

そのメンバーはこの町のいたる所にいて、島に着いてすぐ接触できた。

彼らのライトバンに乗って、MNLFの軍事支配地域である山中に向かった。

町のはずれにある国軍の検問所を通過し、一キロたらず走ると、今度はMNLFの検問所に変った。

無人の国軍検問所とは対照的に、MNLFの検問所にはライフル銃を手にした屈強な若者二、三十人がたむろする。

「この島では国軍の支配地区は市街地だけだ」。MNLF渉外担当の運転手の言葉が実感される。

検問所にたむろする武装ゲリラ数人がいきなり、私たちのライトバンの荷台に乗り込んで来た。

ホロ島は外国人をターゲットにする誘拐多発地域。

MNLFには、取材に訪れた日本人カメラマンを誘拐し、一年近く拘束した「前科」がある。一抹の不安がよぎる。

デコボコの山道を走ること約一時間。

ヤシ畑の一角にある集会小屋では、ライフルを手にしたゲリラ数十人が私を待ち受けていた。

「バンサ・モロのホームランドにようこそ」。

迷彩の軍服に身を包んだ最年長の男が握手を求めてきた。

MNLF副書記長(国防相相当)のアブ・アムリ・タディク(51)だった。

「バンサ・モロ」とはMNLFの軍事組織のことだ。

「モロ」は元々北アフリカのイスラム民族、ムーア人に対するスペイン人の呼称。

スペイン人は植民地化したフィリピンのイスラム教徒についても、敵意と蔑視を込めてこの言葉を用いた。

MNLFは、フィリビーノ・モスレムの結束をうながす意味で、自分たちのことをあえて「モロ」と称している。

私はMNLFの戦力から質問を始めた。

「正規軍の数は機密だが、フィリピーノ・モスリムの九割はMNLFとその支援メンバー。 七〇年代、スルー諸島やミンダナオ島などに限られていた拠点は、いまやサバ(カリマンタン島)、セブ島、マニラにも広かっている」

フィリピンのイスラム教徒は、政府推定で約三百万人。その九割がMNLFとそのシンパだというのだ。

私がMNLFの軍事拠点を訪れた一九九三年六月当時、MNLFはラモス政権との間で和平交渉を進めていた。 |

ホロ島山中でインタビューに応じるモロ民族

解放戦線副書記長アブ・アムリ・タディク氏

|

政府とMNLFはこの年の四月の予備交渉で、「トリポリ協定」の履行方法に焦点をあてる公式交渉開始で合意したが、開催場所などの対立で、まだ日程さえ決まっていなかった。

トリポリ協定とは、一九七六年十二月にフィリピン政府(マルコス政権)とMNLFがイスラム諸国会議機構(OIC)の仲介で締結した和平協定のことである。

MNLFは、それまでの分離独立の要求を取り下げ、イスラム教徒の多いミンダナオ島、スルー諸島、パラワン島の十三州における自治、イスラムゲリラの恩赦などで政府と合意した。

だがその後、「自治」の解釈をめぐってマルコス政権と意見が対立。

アキノ政権誕生後まもない八六年にはホロ島でミスワリMNLF議長とアキノ大統領のトップ会談が行われたが、不調に終った。

アキノ政権は住民投票の結果、イスラム教徒が集中するスルー、タウィタウィ、南ラナオ、マギンダナオの四州にのみイスラム自治権を与え、「ムスリム・ミンダナオ自治地域(ARMM)」を創設した。

だが、MNLFはこれを「トリポリ協定違反」として認めず、戦闘を継続していた。

無数の同志の死を目にしてきたタディクには、胸につかえたものがある。

「この二十年余りの戦闘で市民を中心に十三万人が犠牲となった。我々の兵士も一万人弱戦死した。

その兄弟たちの血の代償が、イスラム教徒への四州の自治付与だけでいいはずがない」

元ビジネスマンの彼は、一九六八年のMNLF結成時からのメンバー。

ミンダナオ島などイスラム教徒主導の島々に北方のクリスチャン・フィリピーノが大量入植し、先住民の土地や権利を次々と奪っていくことに我慢できず、MNLFの「ジハード(聖戦)」に加わったという。

タディクはじめ、MNLFの主流であるタウスグ族は、がってのイスラム王国「スルー王国」の末裔たちである。

王国が栄えた十九世紀半ばまで、ホロ島にはビサヤ諸島などから大勢の奴隷が調達された。

ビサヤは「奴隷」の代名詞として使われたこともある。

その連中に先祖伝来の土地を奪われるのは、スペイン軍に対しても徹底抗戦し、南部のイスラム社会の征服を許さなかった歴史を持つ誇高い「モロ」にとって堪えがたいことだった。

インタビューは数十人の武装ゲリラに囲まれる中で行われた。

周りを見渡すと、あどけない顔の少年が多いのに気づいた。

その一人でコード名「アブドラ」という十四歳の男子に話を聞いた。

アイドル歌手のようなやさ男である。高校を中退して、三ヵ月前に入隊。

すでに海兵隊奇襲作戦に参加したこともあるという。

入隊の動機については「我々のホームランドの人民の完全解放のため」と教条的に答えた。

彼らタウスグ族男性の死亡率は、殺人の被害に遭うなどで異常に高いといわれている。

そんな「武勇の民」の血を引く少年の目は、まぶしいほど張りつめていた。

険しい国民和解への道

一九九四年四月、私はキャンプを再訪した。

フィリピン政府との和平交渉に出席のため、亡命先の中東から帰国中のMNLF創設者で議長のヌル・ミスフリに会うためだった。

タウスグ族のミスワリは若いころ、フィリピン大学で教鞭をとっていたが、当時の穏健なミンダナオ島独立運動に飽き足りなかった。 武力による「モロ民族共和国」独立を目指し、一九六八年にMNLFを創設した。

同じ大学の教員だったホセ・マリア・シソンもこの年、毛沢東主義のフィリピン共産党を結成している。

ベトナム反戦運動が高揚し、反体制の嵐がフィリピンのキャンパスでも吹き荒れる中、武装ゲリラを率いて地下闘争に身を投じた伝説中の人物である。

木造の仮住居から出て来たミスワリは、長いターバンを頭に巻き、チェックのワイシャツにスニーカーと若々しい格好。 |

ホロ島のMNLFキャンプにいた頃の

ホロ民族解放戦線議長のヌル・ミスワリ氏

|

それも道理で、彼は三人目の若妻をめとってまもないころだった。

しかし、思ったよりも小兵で、ゲリラの親玉にしては声に張りがない。

五十三歳の男は、二十年近い亡命生活の疲れをうちにためているように見えた。

この時、ミスワリ議長は「トリポリ協定の順守は議論の余地がない」と、妥協しない姿勢を示しながらも、「和平プロセスの終結に私は楽観的。協定の履行方法について合意できれば、暫定自治政府が樹立されよう」と、明るい見通しを述べた。

政府とMNLFの交渉はその後、意外なほど順調に進展した。

九六年九月二日、両者は和平協定に調印、四半世紀にわたる内戦に終止符を打った。

和平協定にしたがって、トリポリ協定でイスラム自治がうたわれたミンダナオ島など南部十四州(協定では十三州だが、その後、州の分割で十四州に増加)の暫定的行政機関「南部フィリピン和平開発評議会(SPCPD)」が設置された。

その長官にはミスワリ議長が就任した。

ミスワリ議長はさらに、この年九月のムスリムーミンダナオ自治地域(ARMM)の知事選挙に与党「ラカス」から出馬し、初当選した。

これでMNLFは行政の主導権をにぎった。

MNLFを行政に取り込んだのは、「国民和解」を最大の取り組み課題としたラモス政権にとって大きな得点だった。

ただ、これでミンダナオ島やスルー諸島の全域に平和が訪れたわけではない。

MNLFとの和平協定では、イスラム自治地域を決める住民投票をその三年後に実施することが定められている。

SPCPDの十四州の大半はすでに、北方から移住してきたキリスト教徒とその末裔たちが多数派を占めており、住民投票をすれば、イスラム自治に「ノー」の州が過半を占めるだろう。

このため、イスラム教徒の中には、MNLFの政府との合意を「譲歩」と見る者が多い。

現実に、和平協定調印後、MNLFを離れ、武装闘争継続中のMNLFの分派「モローイスラム解放戦線(MILF)」に加わった者が少なくない。

MILFはミンダナオ島中南部のコタバト市とその周辺に多いマギンダナオ族が主流で、タウスグ族中心のMNLFとは民族的にも反目の根がある。

ヤカン族が多いバシラン島を拠点に、外国人神父誘拐、キリスト教徒処刑などテロ活動を繰返すイスラム原理主義グループ「アブ・サヤフ(魂の父)」の活動も収まっていない。

体制権力側に身を置いたことで、フィリピン南部のイスラム運動をリードしてきたミスワリ議長の指導力には陰りが見える。

十万人以上の犠牲者を生んだ宗教対立の根は深いうえ、ミンダナオは他の島に増して氏族が複雑に入り組んでいる。

真の和平達成にはまだ時聞かかかりそうだ。

スルー王族はいま――過去の栄光と没落

かってルソン島からボルネオ島北部にまたがる広大な地域を支配下に置いたスルー王国。

その王族の末裔、エスマイル・キラム皇太子の自宅は、思わぬ場所にあった。 ホロ島の海辺にあるホロ町バス・バス地区は「海のジプシー」と呼ばれる海洋民族、バジャオ族の密集する海上集落だ。

キラム家はその一角にある。竹製の高床を歩けば、家屋全体が揺れる。 これも竹で編んだ周囲の狭い路地は、マニラの不法占拠地に似ている。

皇太子はかって「ブルー・ジャンバガン」という敷地千ヘクタールの島の王宮に住んでいた。

だが、一九七四年、モロ民族解放戦線(MNLF)と比国軍の戦闘激化で焼かれ、自宅を失ったキラム王家は、この庶民の町に逃げのびて来た。 |

ホロ町の自宅前に立つ

「スルー王国皇太子」のエスマイル・キラム氏

|

「それでも、住民たちは今も我々に敬意を表し、この家のことをエスタナ(宮殿)と呼んでいる」。

もう五十路を越えた皇太子は弁解するように言う。

スルー王族はなぜ、かくも没落したのか。スルー海に栄えたイスラム王家の歴史をたどっておこう。

十四世紀からの歴史を持つというスルー王国は、スペインのフィリピン諸島侵略、植民支配に対して徹底抗戦。一六四六年にはスペインとの講和条約により、スルー諸島ほぼ全域をスルー王国の領土と認めさせた。

スルー諸島は古くから真珠の養殖地。香料の豊かなモルッカ諸島などへの中継地点にもあたるスルー諸島は、その後も欧米列強の植民地争奪の対象となった。

二十世紀初めの新たな植民者・米国は、スルタン(国王)から裁判権を取上げるなど、一切の世俗権力を剥奪した。

一九四六年のフィリピン独立も、スルー王族にとっては、米国からマニラのキリスト教徒勢力に権力が移行しただけで、王族の復権につながるものではなかった。

それどころか、フィリピン政府はスルタンを支えるタトゥー(酋長)制度も認めず、マルコス政権下では王宮まで焼かれてしまった。

財産も使用人も失った皇太子は地元小学校の教師、五つ年上の実兄で「第三十三代スルタン」にあたるジャマルル・キラム三世はラジオ局のマネージャーなどをしながら、なんとか生活を支えてきた。

だが、島民は今も「王家は百万長者」と思い込み、寄付の申し込みが跡を絶たない。

キラム三世はそれが嫌で、一年の大半を第二夫人が住むマニラで暮らし、ホロ島にはめったに帰らない。

不満を募らせるキラム兄弟は九三年一月十五日、マニラで記者会見した。

兄弟は、現在のスルー王国の領域として、スルー諸島全域、パラワン島、ミンダナオ島西部のサンボアンガ半島、カリマンタン島(ボルネオ島)サバ地区をあげた。

そして、サバについて「法的には今もスルー王族の所有地」と主張し、独立後、三十年間、サバを“違法使用”のマレーシア政府に対して「これまでの借用料百億米ドルを支払え」と要求。武装組織のMNLFにも共闘を呼びかけた。

マレーシア政府がこの要求を無視したのは言うまでもない。

MNLFは結成時、一部のメンバーがイスラム教を国教とするマレーシア政府に招かれ、軍事訓練を受けた経過がある。

キラム一族に同情はしても、恩義のあるマレーシア政府と争うわけにはいかない。

「イスラムの国家樹立という我々の目標はMNLFと同じ。独立となれば、彼らもスルタンを尊重せざるをえない。

イスラム教徒にとって、スルタンは日本の天皇同様、統合のシンボルなのだから」

キムラ皇太子は、希望を込めてそう言うが、かってのように兵を持たず、威厳も薄れた王族の主張が通る可能性はまずない。

皇太子は、九二年十月にブルネイのボルキア国王在位二十五周年記念式典に招待された時、贈呈された写真集を私に示しながら「ボルキア国王にも、スルー王族の血が混じっている」と言った。

スルー王族は古来、ブルネイ王族と姻戚関係にあり、十七世紀、ブルネイ王国の内紛に介入してサバの領有権を獲得した歴史を持つ。

いまや世界有数の資産家であるボルキア国王の栄華を示す写真の数々。それを無言で眺める皇太子の横顔は寂しげだった。

日本人墓地――この地にもいた「からゆきさん」

ホロ町のはずれには日本人墓地がある。そこには小さな石の墓が百以上並ぶ。

墓の中には破壊され、下半分しかない朽ちたものもある。

墓には漢字で名前、出身地、死亡年月日などが刻まれている。

その多くは第二次大戦前、この島に移住した紀伊半島南部の太地(たいじ)など和歌山県出身の漁師たちの墓だ。

ホロは戦前から真珠貝養殖の盛んな島だった。

漁師たちは生活のため、南海の辺境の島までやってきていたのである。 よく見ると、中には熊本県天草出身で、二十代で亡くなった女性の墓もある。

生活苦から身を売らざるをえなかった「からゆきさん」だ。

ホロ島などのスルー諸島はカリマンタン島にのびるが、その島の北東部には、戦前、日本女性が働く娼館があったことで知られるサンダカン(マレーシア領サバ地区)がある。 |

物干し場になったホロ町の日本人墓地

|

娼館には天草出身の女性が多かった。

サンダカンの「からゆきさん」とホロ島の「からゆきさん」は、どこでどうつながっていたのだろうか。

私がホロ島を初めて訪れたのは一九八七年四月だが、その時、日本人墓地にある父親の墓参りを欠かさない「岩谷もといち」という日系二世に会った。

彼の父・岩谷元助は戦前、真珠の養殖のためにこの島に移住し、地元のタウスグ族の女性と結婚。このため、もといちもイスラム教徒で、タウスグ語しかしゃべれなかった。

元助は四一年、潜水病で亡くなったが、家族に日本の実家を教えていなかった。

もといちは「日本にいる父方の親族と連絡を取りたいが、父の出身地がわからないから、連絡が取れない」と嘆いていた。

私がその六年後に島を訪れた時には、もといちはすでに亡くなっていた。

彼は不法占拠地にあるガラス窓のない吹き抜けの小さな家で、水道も電気もない生活を送っていた。

貧困の中で、日本の親族に会えないまま息を引きとる日系人が、こんなフィリピンのさいはての島にもいる。

ホロ島のお年寄りの何人かは、戦前の日本人移民がホロ町に開いていた商店を覚えている。

その一つが「柏木ストア」である。

この店を経営していたのが、和歌山県・串本町出身で、ホロ日本人会会長を勤めたこともある柏木三五郎である。

私はその長女、文子を神戸市の自宅に訪れ、戦前のホロ島の日本人社会の様子を聞いたことがある。

三五郎は東京の外語塾で学んだあと、一九〇二年(明治三十五年)、フィリピンに移住。

その後、ホロ島に移り、日本人潜水士三、四人を使って真珠の養殖を始めた。

明治期のホロ島は「真珠景気」にわき、大勢の日本人が住んでいた。

その出身地は和歌山のほか、熊本、福岡などの九州が多かった。

日本人向けの日用品は日本人が経営するマニラのバザーから持ち込まれた。

三五郎は昭和初期、こうした目用雑貨を扱う「柏木ストア」を開店し、真珠養殖は廃業した。

文子は一九三九年(昭和十四年)まで、十四歳から十九歳の頃まで父と共にホロ島で暮らした。

当時、ホロ島に日本人向きの大きな遊廓があった。

そこで働く女性たちは「おはなさん」「おえいさん」などと呼び合っていた。やはり天草出身者が多かった。

中には、英語の達者な女性もいた。「からゆきさんの多くはサンダカンから渡ってきたと思う」と、文子は推測する。

男性は真珠養殖の潜水士のほか、写真屋、もんご屋などが多かった。もんごとは、あずきアイスのことである。

濳水士は早死にが少なくなかった。

当時は、今のスキューバ・ダイビング用品のような便利なものはなく、金属でできた重い潜水服を来て、船上からチューブで空気を送るシステム。

海面への引上げが旱すぎると、肺が破裂したり、足が不自由になったりした。

いまのホロ町は治安土の理由から夜間出歩く人はほとんどいないが、当時から町の治安はよくなかった。

文子自身、白昼、首をはねられた男性の遺体を目にしたことがある。拳銃を携帯の住民は少なくなかった。

タウスグ族の間には「異教徒を殺すと、白馬が天から舞い降りてくる」との言い伝えがあったという。

それでも、近年、ホロ島で多発する外国人誘拐は全くなかった。

その日本人社会も、太平洋戦争の勃発に伴い、壊滅した。戦時中、日本軍は陸軍と海軍合わせて六千人余りが派遣され、島の防衛にあたった。

だが、やがて米軍が上陸し、敗走。山中で日本兵は次々とマラリアなどの病にたおれた。

タウスグ族の戦士に襲われ九日本兵も多い。生還したのは、わずか八十人。

軍属として日本軍に徴用された三五郎も四五年八月、山中で死亡している。自決したらしい。

ホロの山には日本の兵士や定住の民間人の遺骨があちこちに散在しているが、一九六〇年代末以降のイスラム教徒の反乱、治安の悪化で、厚生省の遺骨収集は遅れている。

ホロは、日本人にとって鎮魂の島である。

top

****************************************

|