|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章 Ⅲ章 Ⅳ章 Ⅴ章 Ⅵ章 付録

Ⅲ章 惣の世界

一 惣村の世界 top

1 近江の惣村

図60 菅浦遠景 |

図61 菅浦の四足門 |

菅浦と今堀郷

十三世紀以降、鎮守・村堂などを核に村人が一定の自治組織をもち、村人の集団的意志によって村内の行政、経済、宗教行事などが運営される村落が登場してくるが、このような村落を一般に惣村(そうそん)とよんでいる。

近江は惣村が典型的に発展した地域であり、これまでの惣村のイメージは、ほとんど近江の村落から導き出されたものといってよい。

菅浦文書や今堀日吉神社文書・大島奥津島神社文書など、領主にではなく、村落に伝えられた惣村文書の代表的なものは、近江に集中している。

惣村研究の代表といってよい湖北伊香郡西浅井町の菅浦は、現在も東西の集落境には四足門を遺し、湖岸に沿って密集した集落と寺院、舟溜まりなど、中世以来の村落景観を色濃く伝えている。

菅浦は両墓制の村落で、遺体は門外の埋墓(サンマイ)に埋葬され、詣墓は寺院境内に設定されるなど、門の内と外は明瞭に識別されている。

しかし菅浦の立地は近江においてもやや特殊といわねばならず、山によって周囲から隔絶された狭い湖岸に位置する。

そのため廻船や漁業などの比重が高く、隣荘大浦荘との境界にあるわずかな耕地の確保をめぐって、激しい争いをつづけねばならなかった(滋賀県教育委員会『琵琶湖総合開発地域民俗文化財特別調査報告書I』)。

菅浦についで研究の多い八日市市の今堀郷も、水がかりの悪い蒲生野(がもうの)に位置し、鈴鹿山脈を越えた伊勢やあるいは若狭との通商に活躍した商業集落として名高い(『八日市市史第二巻』)。

これらの地域では他との権益をめぐる紛争も激しく、発達した自治組織や文書を管理し伝える強い意志が形成された。

確かにこれらの惣村は多くの相論を積み重ねた、中世社会の最も先鋭的な村落の姿をみせているが、特異な立地と生業のあり方など、決して近江の一般的な村落の姿を

示しているとはいえない。

またこのような地域だけが、惣村を形成したのでもない。

ここでは激しい紛争を繰り広げた菅浦などにくらべれば平凡だが、しかし逆により一般的な惣村の姿をみせてくれる湖東の山部神社文書の世界を見ていきたい。

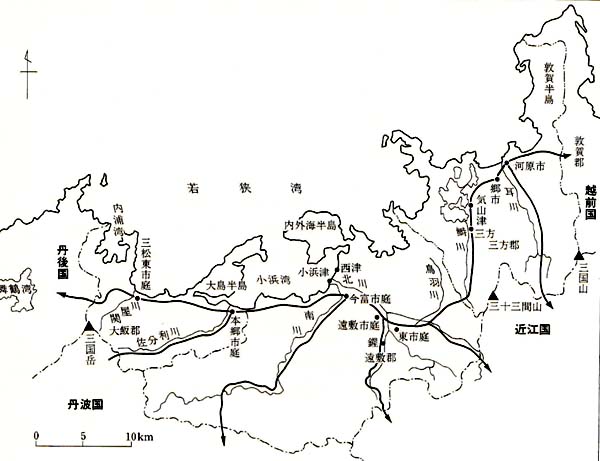

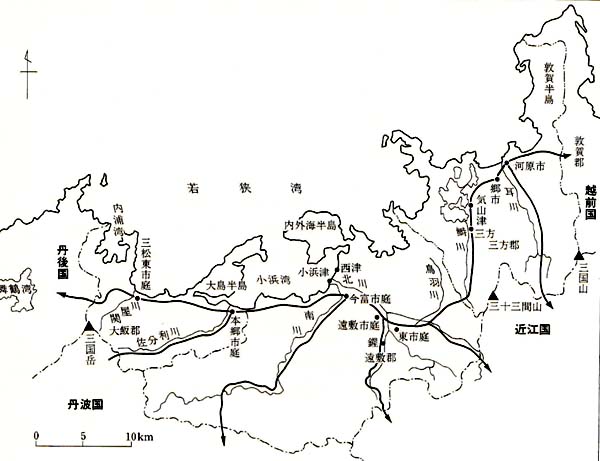

花山院家領麻生荘

鈴鹿山系に源を発し、湖東平野南部を貫流して琵琶湖へ流入する日野川は、蒲生町の西で東部から流れてきた支流佐久良川と合流し、湖東平野へ出るが、この日野川と佐久良川が造り出した沖積地に成立したのが、花山院(かざんいん)家領の市子(いちこ)・麻生(あそう)・綺田(かばた)の三荘園である。

合流点の東側一帯に立地したのが市子荘で、十二世紀半ばには、花山院家領荘園として立券されていたと推定できる。

綺田荘は佐久良川の北岸、綺田を中心とする一帯、麻生荘は市子荘の東南、日野川東岸に位置する。

正確な四至(しいし)・田数などについて記した史料はないが、現在でも一部の大字界(旧村界)が直線の境界となっていて、それが蒲生郡条里の条や里の界線と一致し、同時に市子荘や麻生荘などの荘界と重っていたことが確かめられるなど市子・麻生・綺田の三荘園は条里地割の施工と深く関わりながら立荘されていたことが明らかである(『蒲生町史第一巻』)。 |

1 麻生遺跡 2 堂田遺跡 3 市子遺跡 4 田井遺跡 5 平塚遺跡

6 杉ノ木遺跡 7 外広遺跡 8 小御門遺跡 9 内池遺跡

10 十禅寺遺跡 11 野瀬遺跡

図62 麻生荘周辺地形図

|

開発の画期

十二世紀初頭前後は、この地域における開発の画期であった。

発掘調査によれば、日野川中流域では五世紀ごろ大規模な開発が行われ、遺跡は奈良・平安時代前期まで続くものの、平安時代中期には遺跡数が減少する。

そして平安時代末期(十二世紀初)に再び開発の画期が訪れ、遺跡数が急増していくという。

また条里についても、平安前期に条里方向と一致する建物や溝が検出され、条里地割の基礎が造られていたことがわかるが、条里地割が広く施工されていくのは、十二世紀以降まで待たねばならないのである(岡本武憲「日野川中流域における条里と集落」『滋賀県文化財保護協会紀要』2)。

たとえば蒲生町南部、日野川右岸の麻生遺跡では、平安時代前期の開発は局所的であったが、十二世紀に開発の大きな画期があり、規模の大きな屋敷を含め、多くの掘立柱建物跡が検出され、建替えもなされているという。

そして十三世紀以降は遺物・遺構が少なく、遺構の中心は現集落と重複していることなどが明らかとなった。

同じく堂田(どうだ)遺跡でも、十二世紀には多くの掘立柱建物が出現し、広大な屋敷地を持つものもあるが、十三世紀以降の遺構・遺物は少なく、やはり現在の集落と重複していると考えられる。

日野川中流右岸の麻生荘・市子荘周辺には一・二キロの間隔で、十二世紀前後に開発の画期を持つ非常に多くの集落遺跡が密集しており、花山院家領三ヵ荘などの成立も、これらの開発と無関係とは考えられないのである。

2 惣村の成立 top

開発領主平氏

蒲生文書(『水口町志』下巻)には、保安三(一二二一)年五月十九日平宗保譲状や仁平三(一一五三)年三月二目平宗継譲状など、麻生荘の開発領主平氏の姿が見出される。

麻生荘の公文職は平宗保の先祖の開発に由来する所領であり、平氏は公文職および住宅敷地・資財物・下人などを相伝していく。

麻生遺跡では、十一世紀末に成立して十二世紀末に廃絶する、大規模な屋敷地が検出されており、開発領主平氏の屋敷であった可能性が指摘されている。

しかし平氏の支配は必ずしも順調に進んだわけではなく、公文職相伝関係文書は、十三世紀半ば以降は断片的にしか遺されていない。

平氏の支配はしだいに行き詰まって、かっての地域開発の組織者の地位から後退していたと推測され、十四世紀半ばには、麻生荘公文職は儀俄(ぎが)氏の手に渡る。

儀俄氏は甲賀郡の勧学院領儀俄荘(水口町儀俄)に本拠を置く蒲生氏の一族で、鎌倉・南北朝期を通じて、しだいに郡全体に勢力を伸ばしていた。

平氏はこの段階で没落し、一連の文書も儀俄氏が伝えるのである。

麻生荘内の下麻生の鎮守山部神社には、十三~十五世紀を中心とした六〇通余の文書が遺されている(『蒲生町史第四巻』)。

山部神社文書は、殿原井や登井など、現在に繋がる用水の相論を伝えており、十三世紀後半ごろには様々な紛争を伴いながら、しだいに現在に近い用水システムが構築されていったことが明らかである。

集落形態の変化

麻生遺跡などの事例から、この地域の集落は十二世紀には、あいだに耕地を介在させ、まばらに散らばった集落形態をとっていたと推測される。

すなわち現在この地域で一般的に見られる、家屋が密集した集村形態は、十二世紀の段階ではまだ形成されておらず、現在のような集落のあり方はそれ以降に成立したのである。

しかし山部神社文書から屋敷立地を復原してみるならば、十四世紀には村落の鎮守・村堂である小松宮(現山部神社)・赤人堂(現赤人寺)を核として、集村化か進行していたことが確認できる。

集村化はただ単に屋敷が一ヵ所に集まるのではなく、それまで屋敷であった場所を削平・耕地化し、用水系統を付替えるなど、一定地域全体の耕地の安定度と集約度を高めていく動きと連動する。

集落形態の集村への変化は、村落の規制力を強めながら、集落域と耕作域を分離、再編成して、一定地域全体の生産や生活の仕方を高度化させていったことの結果なのである(水野章二『日本中世の村落と荘園制』)。

赤天堂と小松宮

麻生荘において集村化の核となったのは、赤人堂および小松宮であったが、村落の核となるのは必ずしも寺社の場合だけではなく、土豪の屋敷を中心とした場合もある。

麻生荘においても、開発領主公文平氏の支配が順調に進み、平氏の屋敷を中心に村落が再編されたのならば、平氏は村人に対し強力な権力を行使することになったはずである。

しかし麻生荘の住人たちはそれを許さず、鎮守・村堂中核にヨコに連合して村落再編を遂げる。

これが惣村成立であり平氏没落と相前後するかのように村落の文書山部神社文書が登場する。

赤人寺には文保二(一三一八)年の石造七重塔があるが、このほか周辺の村方には、十三世紀末・十四世紀初の銘を持つ多くの石造物が見られる。

鎮守・村堂を氏神・氏寺とする村人たちの結合が、石造物の造立という形をとって顕在化するが、その前提には、このような村落をめぐる運動が存在していたのである。 |

|

二 様々な場と人々 top

1 聖域葛川

様々な場の成立

都の至近に位置し、北国・東国と畿内の接点にあたる近江では、京都を核とする水陸の交通や流通、社会的分業の発達の中で、多くの荘園や材木を伐り出すための杣、天皇や伊勢神宮などに魚介類・果実などを貢進する御厨(みくりや)・御園(みその)、あるいは天皇への供御(くご、食料)を貢進する供御人、神社に属して多様な活動を行う神人など、様々な場と大に即しか支配の形態がみられた。

また比叡山延暦寺(山門)は南都興福寺と共に、日本最大の寺社勢力として、王家・摂関家から庶民にいたる様々な階層の人々を含みこんで展開し、モノ・人・文化などの巨大なネットワークを作り上げていく。

近江国内においては二〇〇ヵ所近い荘園を集積し、関や津をめぐる交通路支配など、圧倒的な影響力を行使した(福出栄次郎「近江国」『講座日本荘園史6』)。

比叡山の東麓にあたる坂本は、延暦寺およびその守護神である日吉社の門前であり、北国・東国から琵琶湖水運や西近江路(古代北陸道)を利用して比叡山へ運ばれたり、さらにここから山中越で京都へ運送される物資の集積地であった。

坂本の馬借(ばしょく)は中世後期にはたびたび土一揆の主体となったことでも知られる。

日吉社は山門の発展と一体化して全国に勧請(かんじょう)され、日吉神人(ひえじにん)は商業・金融・交通などの方面で活躍をみせた(『大津市史第二巻』)。

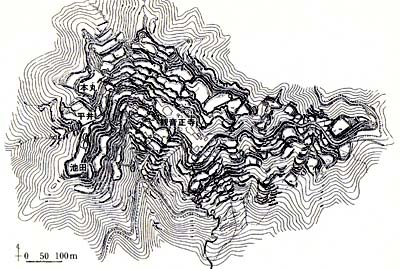

天台修験道場葛川

中世近江を特徴づける様々な場の中で、社会的分業の発達と延暦寺の影響という点から、ここでは延暦寺-青蓮院門跡に連なる宗教的聖地として出発しながら、特異な発展をみせた大津市北部の葛川(かつらがわ)を取上げよう。

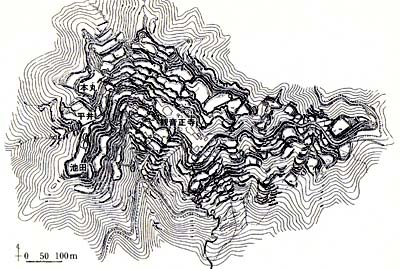

葛川は、比良(ひら)連峰の西、安曇(あど)川上流部を占めるが、貞観元(八五九)に比叡山無動寺の相応和尚が開いて以来の天台修験の道場=結界の地であり、現在においても、千日回峰行(ほうぎょう)に代表される天台行者の行場である。

安曇川上流域の山々は、輸送に琵琶湖水運を利用できることから、奈良時代に高島山作所が置かれたのをはじめ、材木生産地として最適といってよい条件を備えていた。

天台座主に四度就任し、また天台三門跡の一つとなる青蓮院門跡の基礎を固めた慈円(じえん、関白藤原忠通男、九条兼実弟)は、周辺地域に荘園制が確立していく動きに対応して、葛川の支配体制整備を強力に押し進める。

それは「葛川縁起」(『続群書類従』)の作成、四至膀示(しいしぼうじ)の確定、結界保持のための住人在家(ざいけ)五宇の制限など、多岐に渡るものであったが、「葛川縁起」に記された四至「限東比良峯、南黄之滝南行一里花折谷、西駈龍谷鎌倉峯、北右淵瀬」は、宗教的聖地葛川の境域を確定したものとして、これ以後根本公験としての機能を果すことになる(丸山宇彦「庄園領主的支配の構造と変質」『日本史研究』七四)。` |

図63 葛川周辺地形図

|

2 聖域から荘園ヘ top

周辺諸荘との争い

山林資源をめぐっで、鎌倉期の葛川は周辺諸荘との種々の紛争を引起こすが、その中の一つが、東部の山門根本中堂領木戸荘との境相論である。

弘長元(一二七八)年十一月二十八日延暦寺公文(くもん)勾当法師(こうとうほっし)源慶等注進状(以下、史料は村山修一編『葛川明王院文言』)からは、慈円の時に定めた膀示が、「葛川縁起」にいう「比良横峯」より西(葛川側)へずれて打たれてしまったため、のちに相論の原因となったことが知られる。

しかし榜示と縁起のズレが問題となっだのは、榜示設定以後何十年もたってからのことで、葛川・木戸荘の双方から山林開発が進行した結果、それぞれ拠って立つ境界認識の相違が露顕したためであった。

葛川が闘った争いの中でも、ともに青蓮院を領主とする伊香立荘との相論は、葛川が修験道場として本来自然の変革=開発が許されない聖地であるという特殊な支配のあり方とも絡んで、特異な性格を帯びた(『大津市史第二巻』)。

伊香立荘の成立時期や荘域などを明記した史料はないが、近世の伊香立五ヵ村(大津市)を中心とした地域と推定され、琵琶湖の西岸にそびえる比叡山地の東側斜面を占める。

鎌倉期には青蓮院門跡などへ、種々の炭や木などを備進しており、山野の活動にも比重を置く荘園であった。

建保六(一二一八)年十一月葛川常住僧賢秀陳状案によれば、伊香立荘は御堂(みどう、明王院)以南、花折谷までの領有を主張すると共に、葛川住人の材木伐採などの行為を明王領を汚すものと非難した。

それに対し葛川の現地管理人である常住は、伊香立荘民が葛川四至内に七十余の炭竃(すみがま)を構築したことの不当性を強く訴えている。

この柤論の背景には、「伊香立御庄後山尽テ」、日次(ひなみ)炭木の備進が困難となっていた事実が存在していたのであるが、結局慈円は伊香立荘に対して、用益の範囲を葛川南端の下立山(花折峠北東)のみにかぎって、正式に許可を与えた。

伊香立荘では、荘園への炭木備進など、山野での活動に比重がかかりすぎたため、鎌倉初期には、「後山」(現在でいう里山)が植生回復の自然サイクルを越えて、切り尽くされてしまった。

そのため修験の場として山林資源が豊かに保存されていた葛川に、活路を見出さざるをえなかったのである(水野章二「原「里山」の光景」足利健亮先生追悼論文集編纂委員会編『地図と歴史空間』)。 |

図64「葛川与伊香立庄相論絵図」

|

聖域と生産活動

一方葛川においても、住人在家五字の規定を越えて、多くの人口を吸収し、材木生産をはじめとする様々な生業を展開していた。

相論における伊香立荘の主張を一言で表わすならば、葛川とは元来修験の霊場として、一切の生産活動=自然の変革行為が禁止されているはずの地であり、堂舎修理などのため、在家五宇と定められた住人以外は止住してはならず、慈円に特別に許可された伊香立荘民のみが葛川四至内において伐木などの活動が許される、ということになる。

葛川住人が拒絶しているにもかかわらず、伊香立荘が在家制限などを要求しえたのは、葛川の聖域性とそこにおける伊香立荘の公的な用益権の存在にあった。

しかし現実には、慈円の定めた支配体制をはるかに超えて事態が進行しており、葛川には多くの人々が生活し、開発が進展していた。

伊香立荘民も下立山内に縛られることなく、葛川南部一帯に深く入り込み、山林支配を強めていたのである。

青蓮院は従来通り、慈円の確定した支配体制――下立山に限定しての伊香立荘の用益および葛川四至内における在家五宇制限と生産諸活動の禁止など――の再確認という判決を繰返す。

葛川において執拗に相論がつづいたのは、展開しつつある現実と鎌倉初に固定された支配体制とのギャップが、あまりに大きくなりすぎていたからである(水野章二『日本中世の村落と荘園制』)。

宗教的結界と荘域

「葛川縁起」の四至は、天台修験の道場としての宗教的結界だったのであり、住人の自由な生産活動領域を示すものではなく、年貢などを徴収するために立てられた荘園の四至とは全く異なる。

しかし鎌倉期の社会・経済の発展は、材木需要をますます高め、葛川では材木生産の他にも、田畠の耕作や焼畑、狩漁・牧畜などの多様な生業が営まれ、住人の村落結合が強化されていく。

このような運動が周辺諸荘との山林資源確保をめぐる衝突を引き起こし、特に伊香立荘との相論においては一般の 目論とは異なり、葛川住人村落の発展そのものが、相論の対象となったのである。

葛川と伊香立荘の相論は、結局元応二(一三二〇)年七月に、村落の発展を押しとどめがたいものと認める行者の介入も手伝ってか和与(当事者間の和解)が成立する。

それによって「葛川縁起」の四至の内は、あいだに緩衝帯を挟んで、葛川と伊香立荘とがそれぞれ用益する二つの領域に分割・画定されることになる。

それと共に堂舎の修理などのための住人・浪人の身分編成も変更され、あわせて田畠所有の確認と徴税のための検注(けんちゅう)も実施される。

葛川では人的にも空間的にも、聖域から荘園へという支配体制の転換が図られたのであり、葛川・伊香立荘両者の現実を調和させる新たな支配が構築されていく。

これ以降、それまでには見られなかった「葛川荘」と呼ぶ表現もなされるようになる。

三 湖上交通と津 top

1 琵琶湖の湖上交通

琵琶湖の津

十世紀初の『延喜主税式』によれば、越前・加賀などの北陸道諸国からの官物は、各国の津から日本海航路をたどって、いったん越前の敦賀津へ送られる。

敦賀からは陸路で湖北の塩津(伊香郡西浅井町)に至り、塩津からは湖上を南下し、大津から再び陸路で京へ向かう。

また若狭からは湖西高島の勝野津(高島郡高島町)へ運ばれ、そこから船で大津に回漕され、陸上を京まで輸送される規定になっており、東国からの物資も、湖東の朝妻(坂田郡米原町)から湖上を大津まで運ばれるなど、琵琶湖を経由する輸送ルートが大きな位置を占めていた。

山門(延暦寺)の膝下坂本(大津市)は、諸国に分布する膨大な山門領荘園からの年貢などが集積されると同時に、山中越という中世では最も重視された近江-京都を結ぶルートの起点として、馬借の集住地となるなど、湖上・陸上交通の重要拠点であった。

また湖上交通の重要性が高まるにつれ、多数の湖上関が設定された。

その多くは山門の管理下に置かれ、関料は山門の堂舎造営に宛てられた。 このような動きの中でとりわけ注目されるのが堅田(かたた、大津市)である。 堅田は琵琶湖の最狭部に位置し、古代からの湖上交通の要所であるが、特に中世には堅田衆が湖上の上乗権を掌握し、航行する船の安全を保証する見返りに警固料を徴収するなど、湖上交通における特権を有していた。 |

図65 琵琶湖の津湊図

|

中世の堅田は、湖水を引き込んだ環濠都市的景観を有していた(『大津市史第二巻』)。

|

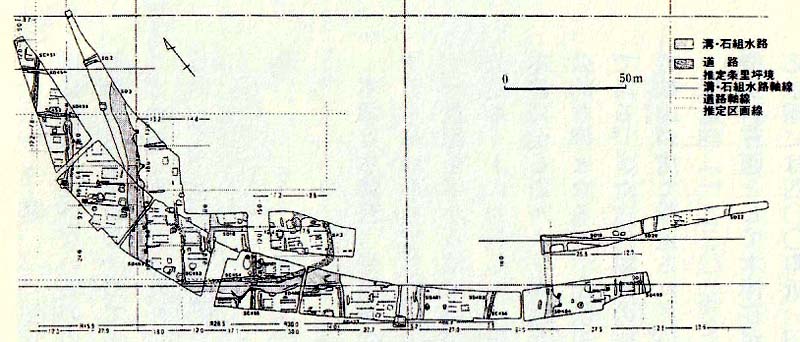

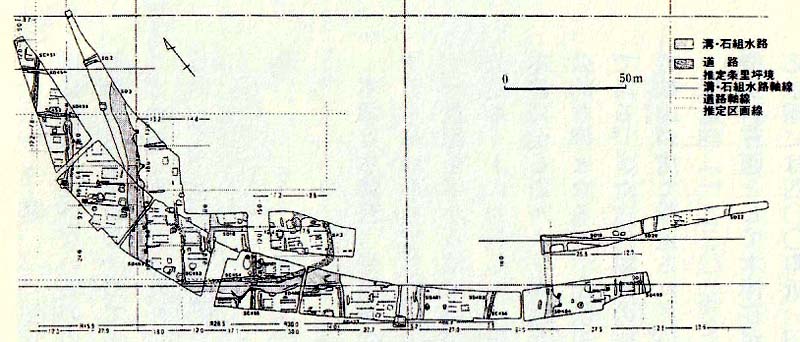

図66 妙楽寺遺跡図

|

妙楽寺遣跡

なかには現在に痕跡を残さない、全く忘れられた津も存在する。

琵琶湖の東岸荒神山(こうじんやま、彦根市)西麓を流れる宇曽(うそ)川の河川改修に伴う発掘訓査の結果、妙楽寺遣跡と呼ばれる文献史料に全く登場しない町が発見された。

遺跡からは、鎌倉時代以降の遺構が検出されているが、最盛期を迎えるのは十五世紀末から十六世紀後半にかけてである。

町は両側を石積みによって護岸された水路で非常に計画的に区画され、一軒一軒の家屋は間口の狭い短冊形に地割されており、近世都市的な区画がなされていたことが判明した。

妙楽寺遺跡では、水路が主要幹線として町割の基本となっており、直接湖岸には面していないものの、宇曽川を利用した港町的性格をもつ町と推定されている。

近くの湖岸には五箇商人の拠点の一つである八坂が位置し、宇曽川や曽根沼によって妙楽寺遺跡と結びつけられていることから、五箇商人たちに利用されたと考えられているのである(滋賀県教育委員会・滋賀県文化財保護協会『妙楽寺遣跡Ⅲ』)。

2 木津の盛衰 top

木津と木津荘

琵琶湖の津の盛衰には様々な要因が絡む。

ここでは湖西の安曇川河口近くに位置する木津(こうつ、高島郡新旭町)について見ていこう。

律令制下では、若狭からの官物は勝野津へ運ばれたが、十一世紀後半からは木津が琵琶湖交通上の要衝として姿を現す。

十一世紀半ばには従来よりの官物輸送公定ルートに対抗して、気山(きやま)津(福井県三方郡美浜町)から倉見峠を越え、熊川(遠敷(おにゅう)郡上中町)を経て、木津に至る新ルートが開かれた。

十二世紀後半には、小浜(おばま)湾の西津(小浜市)が気山津に代わる若狭の公的な津となるが、山陰道諸国と若狭との日本海交通も、しだいに利用度を高めていたと推測されるのである。

また古代以来の材木生産地であった安曇川流域の広大な山地には、平安後期には摂関家領などの杣山が広く設定されていた(戸田芳実『歴史と古道』)。

保延四(一二八)年に、「為千僧供料、施人近江国木津庄」(『天合座主記』)とあるように、山門の千僧供料荘園として木津荘が成立するのも、このような木津の重要性と無関係ではありえない。

木津荘は応永期には四〇〇町近い田数を有した大荘園であり、「延暦寺三千大衆」全体に関わる経済的基盤として、湖北の富永(とみなが)荘(伊香郡高月町)などと共に天台座主が直轄する山門の最重要荘園の一つであった(水野章二「山門領近江国木津荘に関する基礎的研究」『琵琶湖博物館開設準備室研究調査報告2』)。

|

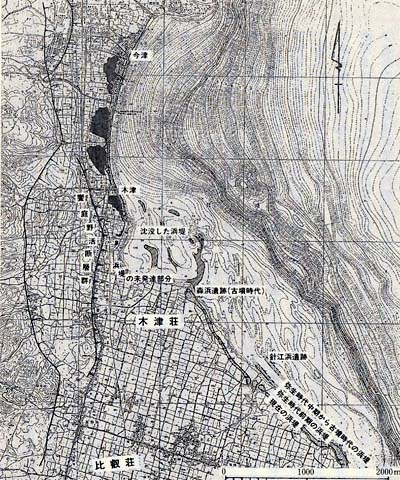

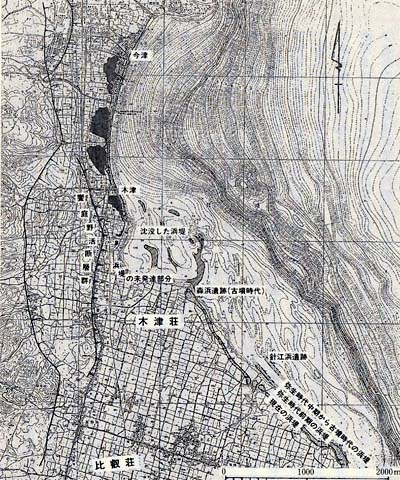

図67 木津荘周辺地形図

|

内湖と津

湖西の代表的な津は勝野津や今津・海津・堅田などすべて、内湖(ないこ)を船だまりとして利用している。

内湖とは、河川や風波による土砂の堆積によって、湖岸沿いに形成される浜堤が水面を遮断して造り出した、浅く小規模な湖沼である。

しかし現在の木津周辺は浜堤が発達しておらず、この地が津の機能を果たしていたとみることは困難である。

それに対し木津集落の東南約一・五キロの地点に森浜遺跡の名で知られる湖底遺跡が存在し、森浜から木津にかけての湖中には、地元の人に「かくれ道」として語り伝えられてきた幅約四〇~五〇メートルの浜堤状の浅瀬が延びているなど、かってこの地域は内湖を形成しており、それが沈下したことが明らかとなっている。

この沈下した内湖周辺に本来の津が位置していたと考えられるのであり、木津もかってはかなり大規模な内湖を伴っており、それが津として発展する前提条件となっていた可能性が高いのである。

しかし湖岸線の変動によって、その機能を低下させてしまったと思われる(横田洋三「考古資料から見た琵琶湖湖岸の地形的歴史環境」『琵琶湖博物館開設準備室研究調査報告2』)。

琵琶湖水位の変動

応永二十九(一四二二)年の木津荘検注帳(饗庭昌威家所蔵文書)などに記された付近の耕地の一部も、現在は湖中に沈んでおり、応永以後に水位上昇などの大きな変化が起きたことが推測されている(福田徹『近世新田とその源流』)。

従来この変動は、マグニチュード七・六と推定され、湖西各地や彦根・大津・京都、若狭などで大きな被害をもたらした寛文二(一六六二)年の琵琶湖西岸地震によって、湖岸が水没したためと推定されてきた。

寛文地震前後の慶安四(一六五一)年と元禄十四(一七〇一)年の郷帳の石高比較によれば、安曇川以南の高島郡や滋賀郡の村々では、琵琶湖に沿う延長三五キロの地域で平均五〇メートル幅の耕地が水没したことに見合う石高が減少している(大長昭雄「寛文二年の近江の地震」萩原尊礼編著『古地震』)。

しかし郷帳の比較からは、木津周辺の村々では石高は減少していない。

耕地の水没は、それ以前に起きていた可能性が高いのである。

今津の発展

鎌倉期以降、木津は若狭国内の諸荘園の年貢輸送の中継地点として多くの荘園文書に現れ、木津を経由して京都へ年貢などを輸送していたことが明らかであるが、中世後期にはしだいに今津(高島郡今津町)が台頭する。

山門屈指の重要荘園木津荘をひかえる木津に代って、今津が優位に立つ理由は明確にはされていないが、今津は浜堤上に細長く発達した集落と北沼・中沼などの内湖を伴っており、これが津としての条件となっていたことは間違いない(『今津町史第一巻』)。

琵琶湖水位の復原研究によれば、木津荘が成立する平安末期は琵琶湖の水位がかなり低かった可能性が高く、この当時としては木津は有利な条件下にあったのであろう。

しかししだいに水位上昇などによって、内湖の位置などの地形条件が、木津にとっては不利に、今津には有利に作用していったと思われる。

このような変化は急激に起ったものではないであろうが、木津から今津への港湾機能の変化をもたらすには十分だったのであろう(水野章二「人と自然の関係史素描」『民衆史研究』六一)。

津の盛衰には、政治的経済的な理由などと共に、このような環境史的な要因も考慮されねばならないのである。

四 商人たちの原像 top

1 四本商人と五箇商人

中世の商人

近江は北国・東国と畿内を結ぶ交通・流通の結節点であり、多くの人とモノが集まり、通過した。

そのための市・宿や、人とモノの移動に関わる様々な人々を産み出した。

中世の商人は近世とは異なり、商・農未分離の、村落に密着した存在であったが、近江では鈴鹿山脈を越えて伊勢との通商に従事した保内(ほない、八日市市)・石塔(いしどう、蒲生郡蒲生町)・小幡(おばた、神崎郡五個荘町)・沓懸(くつかけ、愛知郡愛知川町)を本拠地とする山越四本商人や、若狭との通商に携わった田中江(近江八幡市)・小幡・薩摩(彦根市)・八坂(彦根市)・高島南市(高島郡高島町)の五箇商人たちが活躍した。

保内商人

この中でも中世に最もめざましい活動ぶりを示しだのが、保内商人として知られる得珍保(とくちんほ)下四郷の商人たちであった。

得珍保の名は、比叡山延暦寺の僧徳鎮に由来するといわれ、鎌倉時代には延暦寺の東塔東谷仏頂尾衆徒の管領する所領となっている。

得珍保は上四郷七ヵ村(田方)と下四郷七ヵ村(野方)の二つの地域からなっていたが、上四郷にくらべて灌漑条件の悪い下四郷では、鎌倉時代より商業活動に積極的に従事する人々が多く現れ、保内商人と呼ばれた(『八日市市史第二巻』)。

野方七ヵ村の各村落を単位として商入団が結成され、これらが結合して保内商人を構成していた。

村落内部には様々な身分や階層が存在したが、村落全体で商業に従事していたと思われる。

このような商業村落が隊商を組んで、各地と通商したのである(脇田晴子『日本中世商業発達史の研究』)。

その中でも有力だったのが今堀郷で、今堀十禅師権現(現日吉神社)の庵室では保内四郷の商業事務が行われたため、中世の商業や村落の実態を知ることのできる多数の文書が伝えられ、他に例を見ない中世商業に関する基本史料となっている(仲村研編『今堀日吉神社文書集成』)。

得珍保は東山道と八風(はっぷう)街道・千草(ちぐさ)越の接点に近く、はじめは四本商人として、伊勢と近江を結ぶ通商に携わる。 |

図68 四本商人・五箇商人と主要道路

▲ 四本商人 ● 五箇商人

|

保内商人の人数は、十六世紀はじめに約二〇〇人を数えたと思われ、それ以外に足子(寄子)と呼ばれる他の村落から参加した商人が、近江・伊勢両国にわたっておよそ二〇〇人いたとされる(『八日市市史第二巻』)。

これら保内商人の一団は、団結して他勢力にあたり、また各地に定宿を設定するなど、通商路上の村々と連携して、自らの権益を拡大していったのである。

流通路独占

保内商人が伊勢から山越えで近江に運び込んでいたのは、麻苧(あさのお)・紙・木綿・陶器・塩・曲物(まげもの)や海苔類、鳥・魚類、伊勢布などの一三品目におよび、近江の消費者に他国からの商品を供給していた。

一方、若狭から五箇商人が持ち込んだのは、主として塩合物(塩魚)であり、若狭小浜(福井県小浜市)で商品を仕入れ、九里半街道を通って今津(高島郡今津町)へ抜け、琵琶湖を渡って湖東へ運んでいた。

四本商人・五箇商人は、これらの独占権を主張し、他商人の活動を排除していたのであるが、なぜそのようなことが可能となったのであろうか。

中世では、道路が通る各村落および領主が道路の造成・管理の責任を持っており、関所を設け、通行する商人・旅人から使用料を取ることが認められていた。

通行料を取る関所設置者は、商人と契約を結んで役銭を支払わせ、商人たちの利益を擁護すると共に、違反者を取締まるのである。

流通路独占の背景には、このような道路を管理する村落と商人の関係が存在していた(脇田晴子「中世の自主的交通路管理と近江商人の独占」『人間文化』4)。

2 保内商業の発展 top

小幡商人との相論

四本商人と五箇商人を兼ねた唯一の存在が、東山道に沿う神崎郡小幡郷に本拠を構えた小幡商人であり、最も古い由緒を持っていたと思われる。

小幡商人は坂本の日吉神社に奉仕する神人として座を形成しており、御服綿・塩合物・塩・米・麦・鉄・刀などの商品を扱っていた。

保内商人はそれにくらべるならば、由緒の浅い商人であったため、小幡商人などに対し、応永年間(一三九四~一四二八)以降、断続的に相論(そうろん)を行い、商業活動の拡大を図った。

中世後期における経済発展が、以前からの商業秩序を変化させ、保内商人などの活動の余地を拡げたのである(『五個荘町史第一巻』)。

これらの相論において保内商人が重視したのは、保元二(一一五七)年の後白河法皇の院宣であった。

この院宣は明らかに偽文書であり、保内商人は自分たちの主張を正当化するために院宣を捏造し、相論に用いていたのである。

十四世紀以前の商業は、紛争解決手段としての商品押収慣行や仲介者(中人)の調停といった、故実・古法などと呼ばれる慣習法的な秩序によって維持されてきたため、本来その秩序を明示する文書類などは存在していなかったと思われる。

今堀日吉神社文書のうち、十四世紀以前の年記を有するものはほとんどが偽文書である。

保内商人は文書を偽作して、自らの経済力に公的な裏付けを与えようとしたのである(桜井英治『日本中世の経済構造』)。

守護権力との結びつき

十五世紀以降の一連の相論を通じて、保内商人は新たな権益を獲得していくが、それには守護(しゅご)六角(ろっかく)氏の関与が大きく影響している。

裁判の裁決者も、山門・室町幕府から六角氏に移行していったのである。

六角氏が保内商人を庇護したのは、新たな商品流通組織を領国支配に組み込む意図からであるが、彼らの馬匹の飼育技術と他を圧する所有数が軍事面から評価されていたことも考えられる。

相論の勝利は、四本商人中における保内商人の主導的地位の確立をもたらすことになった。

十五世紀末には石塔商人は保内商人の足子として従属する立場となり、小幡商人たちの保持していた権益はしだいに剥奪され、伊勢との山越商業からも排除される。

保内商人は四本商人の代表として、山越商業を独占的な管理下に置くことになる(仲村研『中世惣村史の研究』)。

保内商人は十六世紀に入ると、それまで五箇商人が独占していた九里半街道を通じての若狭との通商にまで権益を主張するようになる。

文亀二(一五〇二)年に端を発する相論は、若狭通商に進出してきた保内商人に、五箇商人が抵抗したものであるが、ここでも六角氏の裁定によって保内商人が勝訴し、若狭通商権を獲得するに至っている。

保内商人は賄賂攻勢などによって六角氏と癒着し、その圧倒的な支持を得て、五箇商人の若狭通商独占を打破することに成功したのである。

保内商業の衰退

戦国大名六角氏による流通支配は新たな段階をむかえる。

六角氏は観音寺城下近くに石寺新市(いしでらしんいち)を立て楽市(らくいち)としたが、その一部が保内町とされ、保内商人は本拠は保内に置いたまま、石寺新市でも商売することになった(小島道裕『城と城下』)。

六角氏による商品流通の城下町集中政策は、保内商人の特権と相反する側面を持っているが、しかし商業統制はまだ弱く、不徹底なものであった。

やがて六角氏は織田信長に敗れ、天正五(一五七七)年には信長によって安土山下町中掟書が発布される。

統一権力により、城下町への商業・流通の集中が進められていくが、この過程で保内商人は安土へ移住させられたと思われる。

複合していた農業・商業は分離され、保内諸村は農村に帰したのである。

五 津と浦に生きる人々 top

1 敦賀津と気比社

中世敦賀津の景観

敦賀市の旧市街地(かっての敦賀町)は、十六世紀末から十七世紀初頭に敦賀を領有した大名たちによって建設された「近世敦賀町」がその原型である。

蜂屋頼隆・大谷吉継・結城秀康らによって、敦賀城が建設、整備され、住民の強制移住や新町建設を含む大規模な都市計画が推進されたのである。

従って、中世敦賀津の景観を考えるとき、これら十六世紀末以降に付加・変更された要素は除いてみる必要がある。

図69は、このような配慮のもとに想定した中世敦賀津の概観図である。

町場の中心は京街道に連接する鳥居辻子・唐仁橋周辺で、鳥居辻子の名は十四世紀初頭の文書にみえる(『西大寺文書』)。

唐仁橋は和泉堺の商人唐円かかけた橋を「唐円か橋」と称したのが転じたとも、唐人が居住したともいわれる。

また、これら両町(通)と交差する浜島寺町・上島寺町も成立は古く、建武三(一三三六)年、新田義貞が金ヶ崎城に入った時に酌役を務めたのが「島寺の袖」なる遊女であったという(『太平記』)。

東町・西町も十五世紀、一向堂・中ノ橋なども十六世紀中頃にはその存在が確認される。

中世敦賀津は、これら町場と、その前面に展開する浜、東西に広がる入江によって構成されていた。 |

図69 中世敦賀津概観図 (道の屈曲は大略とした)

|

両入江ともに大型船舶を招来できるほどの深度を有したか疑問であるが、十四世紀初頭に、港湾使用料である「升米」が徴収され、これが気比社などの寺社修造費用に充てられていることからも、かなりの入船数があったことが推定できる。

また、浜には蔵も建てられていた。文和三(一三五四)年に作成された道鑑なる人物の譲状には鳥居辻子西側の家屋と浜の蔵などが記載されている(『永建寺文書』)。

道鑑はおそらく敦賀津で問丸を経営する商人であろう。

なお、戦国大名朝倉氏も敦賀の軍事的・経済的重要性に配慮し、一族を「敦賀郡司」としておいた。

その館は京街道に近接した地にあったと伝承されるが(図69参照)、敦賀津の都市プランに朝倉氏の具体的意図を感じ取ることは困難である。

気比神人と敦賀津

東の入江は気比社付近にまで入り込み、現在とは大きくその景観を異にしていた。

Ⅱ章でもふれたように、古代気比社は松原客館の管理運営にあたるなど、津の活動とも密接な連関を持ってきたが、中世においては、気比神人の活動などを通じてさらに積極的に関わるようになっていたと想像される。

ただ、気比社周辺は湿地が点在する環境であったらしい。正安三(一三〇一)年、気比社に参詣するため西方寺に入った遊行上人(ゆうぎょうしょうにん)他阿真(たあしん)教は、参詣の不便を除くため、津の人々と協力して縄手道(なわてみち)を造ったといわれ、これが図69の三丁縄手(現在の神楽通)である。

この道は西方寺と気比社西門を直結し、以降門前町を形成する端緒となった。

気比社大鳥居も古来入江に面した境内北東に位置していたが(『気比宮古図』)、江戸時代前期に西門へ新築されることになる(『気比宮社記』)。

また、江戸時代末期に気比社司石塚資元が著した『敦賀志』という地誌によると、観世屋町は、越後居住の気比神人寛世(ひろよ、これを音読してかんぜ=観世)の在宿にちなむ命名といい、これと同様に、三日市町は、越中の気比神人が八月四日の気比社祭礼にあわせて糧をもたらし、その前日三日に巾を成したことにちなみ、さらに一向堂町も若狭の気比神人一興の在宿を堂としたことによるという。

これらとは異なる地名伝承もあるので容易に断定はできないが、近江・若狭から能登・越中・越後・佐渡などに展開した気比神人の活動(外岡「中世の気比神人とその周辺」『福井県史研究』一四)が、敦賀津の町場形成に重要な役割を果たしたことを窺わせる史料である。

以上のように、中世敦賀津は気比社の活動と密接に関わりながらその港湾都市としての風貌を整えていった。

旧暦八月に行われる気比社の例祭も、近世以降、町の祭礼という色彩を強めていくが、気比社と津に集う人々との連携はすでに中世から熟成されていたのである。

|

図70 若狭国の荘園と浦

|

2 小浜津と問丸 top

象が来た湊

古代以来若狭湾には多くの外国船舶が来航(または漂着)し、この小浜津にも多くの唐人(宋人)が居住していたことはよく知られている。

しかし、応永十五(一四〇八)年六月、そんな唐人の耳目をも驚かす事件がおこった。

「日本国王」への進物として、生象・山馬・孔雀(くじゃく)・鸚鵡(おーむ)などを携えた「南蛮船」が入航したのである。

この「南蛮船」は、スマトラ島(インドネシア)のパレンバンから、この地の華僑の頭目で、明国から「宣慰使」(せんいし)という職に任命されていた施進卿(ししんけい、「帝王亜烈進卿」)が派遣した使節船であった。

「日本国王」とは当時の室町将軍足利義満(よしみつ)のことで、義満もまた明国皇帝に臣従の儀礼をとって朝貢貿易(勘合貿易)を始めていた。

パレンバンからの使節船は、義満が示氏)朝鮮との間で取り結んだ通交(交易)と同様の性格を有し、明国皇帝を中心とする東アジアの国際秩序(冊封体制)にもとづく、諸国間外交の一環と理解できる。

ただ、日明(朝)通交の航路は九州-瀬戸内海―兵庫が基本で、どうしてこのとき日本海ルートを取ったのかは未詳である。

しかし、この「南蛮船」は同十九(一四一二)年にも小浜津に入航しており、天候など偶然の事情で小浜津に廻ったのでないことは明らかで、小浜津が東アジア交易圈の一角に組込まれていた可能性を示している。

出雲美保関-小浜津間の航路は十五世紀後半にその存在が確認できるというが(井上寛司「中世山陰における水運と都市の発達」、有光友学編『戦国期社会と地域権力』所収)、この「南蛮船」をみちびく水運ルートが北九州-山陰-若狭湾にすでに成立していたと考えることもできよう。

問丸(といまる)と守護所

小浜津は「税所今富名」(さいしょいまとみみょう)に属した。

「税所今富名」というのは、若狭国衙(こくが)の税務を主管する部署(税所)が、その経費を捻出するために設定した所領(別名)で、鎌倉時代後期に、北条氏嫡流(得宗)が若狭守護になると、同時に税所も掌握し、以降、若干の例外を除き、守護領として伝領された。

そして、南北朝期、「今富名」の領主(=守護)は、小浜津の有力な問丸を政所屋・宿に指定してその支配にあたらせるようになる。

室町幕府の守護は在京が原則であったうえに、若狭守護となった山名・一色(いっしき)氏ともに複数の守護を兼任したから、守護代まで在京しているケースが多かった。

従って、正式な守護所は西津にあったが、現地の小守護代が今富名代官として入部する政所屋(まんどころや)・宿でもある問丸が事実上の守護所として認識されることがあっても不思議はない。

ただ、地下人(じげにん)や問丸などの訴訟によって代官が解任されることもあり、守護や今富名代官の小浜津経営は、問丸など有力商人の自律性のうえに成立していたと考えるべきであろう。

鎌倉時代後期以降、小浜津の有力商人が周辺荘園の請負代官としても現れている。

また、前述の「南蛮船」の宿となったのも問丸本阿の宅であった。

その意味で、小浜津は若狭国の政治・経済・外交の中核的機能を果たすようになっていたのである。

文安四(一四四七)年十一月、小浜津にもほど近い羽賀寺(はがでら)本堂の再建がなった。

焼失後の不如意を伝え聞いた「奥州十三湊口之本将軍」(津軽十三湊の領主安倍康季)が「巨多之俸(ふち)」を寄せて実現したという(「羽賀寺本堂上葺勧進帳」『羽賀寺文書』)。

また、羽賀寺鎮守拝殿建立の願人(がんにん)円実坊乗永が因幡(いんば)国で集めた勧進米は舟で小浜津に着き、弘治二(一五五六)年、拝殿上葺がなっている(「羽賀寺年中行事」『同』)。

小浜津が泉西に開けた湊であってはじめて可能となった寺への喜捨(きしゃ)といえよう。

3 御賀尾(神子)浦の刀禰と近江大音氏

top

御賀尾浦の刀禰

鎌倉時代の末、御賀尾浦(みかおうら)刀禰の国清(蓮昇)が遺した財産をめぐって国清の異母兄妹である忠国と乙王女が対立した。

ことの発端は、乙王女が父国清から譲られた財物を、忠国が不当に抑留していると、越前国で訴訟を起こしたことにあった。

乙王女が主張する相続財産とは、「フクマサリ」という名の大船一艘、銭貨七〇貫文、米一五〇石、五問屋一宇、山一所、小袖六などと、下人の女三人、男二人で、国清の死後、忠国は継母と乙王女ら異母妹三人を追い出したので、乙王女らは「泣々」母の本国である越前に身を寄せているという。

これに対し忠国は、越前での訴訟は無効と断じた上で、惣領である自分でさえ受けていない国清の「置文」(この場合遺言状)を乙王女が所持しているはずはなく、乙王女が具書(ぐしょ、証拠書類)とする国清の「置文」は「謀書」であると反論し、さらに、乙王女が忠国の命に背いて浦の住人又次郎と夫婦になり、又次郎の忠国宅夜討(ようち)に荷担したと糾弾する

(「忠国陳状」「乙王女重訴状案」『大音正和家文書』、以下『大音』と略記)。

関連史料が残らないため、この訴訟の行方は定かでないが、両者の主張から御賀尾浦刀禰の財力や近隣地域との関係などが知られ興味深い。

まず、忠国は「謀書」とするが、乙王女が主張する相続財産は父国清の財産が莫大なものであったことを想像させる。

南北朝期に確認される御賀尾浦地頭年貢が九貫余であり、室町時代に固定化された年貢銭が五貫文であることを想起すれば、乙王女分という銭七〇貫文だけでも巨額であり、そのうえ国清所持の廻船も一艘ではなかっただろう。

また、国清か越前から後妻を迎えていることは、御賀尾浦が海を介して取り結んだ交流と無縁ではなかろう。

また、乙王女の夫又次郎は、乙王女の訴状では「御賀尾浦刀禰又次郎」と記されており、この訴訟が、遺産相論を越えて浦刀禰の地位を争う意義を有していたことも知れる。

確かに、魚や塩などが領主年貢の中心であり、商品としても流通して浦の換金源となった。

それだけに、漁場や、製塩に不可欠な燃料材木を得るために遠隔の地にさえ確保した「塩木山」を守る営みには必死ともいえるものがあった。

しかし、漁労と製塩ばかりが浦の生業ではなかった。廻船交易による収益が浦の経済に多大な影響を与え、浦刀禰職をめぐる血肉の争いも生んだのである。

軍忠状の「貼紙」

建武三(一三三六)年六月、御賀尾浦刀禰の一族大音助俊は近江三尾崎関警固の軍勢に加わり、京から北上した後醍醐軍と合戦におよんだ。

助俊は静謐(せいひつ)後の恩賞沙汰に備えてその戦功を書き上げた軍忠状を作成し大将格の武将から証判を得た。

その軍忠状は今ものこるが、文頭に貼紙がある。「近江国御家人大音左衛門三郎助俊」の「近江」に重ねて「若狭」の貼紙が付されているのである。

「若狭」は明らかに後補・異筆であり(図71参照)、後世何らかの事情で「改作」されたことがわかる。 御賀尾浦刀禰(とね)の文書(『大音』)を相伝する大音氏は、近江国伊香郡大音の伊香具(いかぐ)神社神主家(伊香連)の系譜をひく安宗が御賀尾浦に移住し、開発領主となって以来刀禰職を相伝したという(「伊香氏系図」『大音』、以下「系図」と略記)。 |

図71 大音助俊軍忠状

|

ところが、鎌倉時代後期以前の文書に刀禰として現れるのは賀茂を名乗る人々で、正和三(一三一四)年の刀禰賀茂守綱を下限とする(『大音』)。

一方、大音氏の所見としては、正和四(一三一五)年九月の某袖判下(そではんげ)知状にひく御賀尾浦刀禰長安の申状に「長安祖父安守刀禰職時」とあり、「系図」に安宗の孫として安守の名を見出せるのが上限である(なお「系図」に長安の名はなく、安守孫として助守の名がある)。

それぞれの徴証が接近し、矛盾も生じかねないが、大音氏が賀茂氏に替わって刀禰となるのは十四世紀の前半と考えるのが妥当であろう。

軍忠状の「改作」も、「系図」同様、みずからの来歴をより古く確かなものとして伝えようとする努力の一端を示し、こうした営みもまた歴史の一部といえる。

常神(つねかみ)半島の先端に近い小さな浦にも、思いのほか壮大な物語が存在しているのである。

4 「海の商人」の風貌 top

越前三国湊の騒動

越前三国湊は越前屈指の穀倉地帯を流れる九頭竜(くずりゅう)川河口に発展し、北から南から、多くの船舶が往来する北陸地方屈指の湊である。

若狭湾の浦々の廻船も、頻繁に三国湊を利用して交易活動を展開していた。

ところが、鎌倉時代末期、志積(しつみ)浦の廻船が三国湊で米六石を点定されるという事件がおこった。

越前阿須和(あすわ、足羽)神宮寺の勧進聖越後房が勧進と称して停泊中の船から米を運び去ったのである。

交通上の要衝である津・泊などでは、こうした勧進がしばしば行われていたと考えられるし、また「津料」などの名称で、原則としてすべての船に入船料を課し、これを寺社修造などの特定財源とすることも、時々の政権や領主によって実施されていた。

勧進聖の単独行動であれば大胆すぎる印象もあるが、いずれにしても、志積浦廻船人らは天台座主令旨以下の支証をそろえて提訴する。 かって越前平泉寺大塔勧進聖に点定された物品を取返した際に得た勧進聖の請文も支証に示えられた(『安倍伊右衛門家文書』)。

正和年間(一三一二~六)、矢代(やしろ)浦の栗駒宗延・延水が三国湊住人を相手取って六波羅探題に提訴し、五郎左衛門入道・仏心ら、論人(被告)の上洛を三国湊の管理者である興福寺に約束させているが(『大乗院文書』)、これも同様の廻船をめぐるトラブルと考えられる。

関連史料に乏しく、それぞれの訴訟の結末は未詳であるが、志積・矢代の廻船人が「津料」や勧進を拒否したのは、彼らが荘園本所などから得た「過所」(かしょ、諸役免許の通交証)を所持していたからに他ならない。

志積は延暦寺、矢代は上賀茂神社(延暦寺や得宗の可能性もある)の権威を背景に廻船を通行させていたのである。

多烏(たがらす)浦の「徳勝」なる廻船が掲げた北条得宗家の「過所船旗」はあまりに有名である(口絵写真参照)。

廻船人の活動は彼らの領主たちにも大きな富をもたらした。

たとえ「片地」であっても、若狭国内に設定された荘園が海辺の浦を領域内に取り込もうとした理由もそこにある。

浦人にとっても、「塩木山」の確保を前提としてこれを受け容れる余地があった。

御賀尾浦は倉見荘、矢代浦は宮河荘、多烏浦は西津荘にそれぞれ属し、志積(しつみ)浦は宮河新荘に田地を保有していた。 奇異にも見えるこうした荘園の形態も若狭の特質を表現しているのである。

海賊という「選択」

天文七(一五三八)年四月二日辰刻(午前八時頃)、敦賀半島西岸の手浦(たのうら)を海賊が襲撃した。

浦刀禰は討死、浦人三名も負傷する惨事となった。

古来、敦賀半島西岸の浦々は気比社が支配していたが、気比社執当の大中臣(おおなかとみ)親勝が海賊を追い落とした。

朝倉氏(五の1参照)も、手浦百姓らと気比社を慰労し、引続きの警固を指示すると共に、同年の郡役免除と、翌年より三ヵ年の公事免除を伝えている(以上『秦実家文書』)。

この海賊がどこからやってきたのかわからないが、一口に海賊といってもその実体は様々である。

中世の東シナ海で猛威をふるったという「倭寇」(わこう)も、その多くは平和裏に交易をのぞむ「海の商人」であり、何らかの事情で交易が強行されたり、商取引上のトラブルが発展して過剰な暴力を用いるに至ったのだとされる(田中健夫『倭寇』)。

特に十五世紀後半から十六世紀は、寒冷化が進み各地で冷害・飢饉が頻発していたため、生活防衛・生命維持が第一義的に選択され、これが「戦国の世」の底流を形成していた時代ともいわれる(峰岸純夫「自然環境と生産力からみた中世史の時代区分」『日本史研究』四〇〇)。

従って「段歩耕作地これ無く」(志積浦、『安倍伊右衛門家文書』)、「磯はたにて候間田地山林不甲斐」(矢代浦、『黒駒清左工門家文書』)といい、交易のほか食料獲得の術に乏しい浦人が、海賊に変身することも容易に想像される。

確かに、十六世紀の若狭湾に海賊はしばしば出没していた。この事件に先立つ大永七(一五二七)年、丹後の海賊が蜂起して若狭の浦々を襲撃し、資材を奪い放火して去った。西津・小浜は乱杭(らんぐい)・逆茂木(さかもぎ)を備えるため郡内の山木を伐り尽くしたという。

また、天文九(一五四〇)年には越前船五〇〇艘が丹後に向かった。丹後の海賊が頻繁に越前を襲っていたため、その報復に出たのであったが、さしたる武威もなく帰っだので「世上ノ欺」をうけている(「羽賀寺年中行事」)。

ただこの頃、丹後守護一色氏と若狭守護武田氏とは戦闘状態にあり、丹後海賊も一色氏の軍事行動と連携していた可能性はある。

元亀元(一五七〇)年、織田信長が敦賀金ヶ崎城を攻めたとき、信長の家臣一色藤長(ふじなが)は丹後で兵を集め海上から城攻めを企図したし、同年、尼子(あまご)勝久が丹後・但馬の海賊に毛利氏領国の沿海を劫掠(きょうりゃく)させているから、浦人が戦場に駆り出されるケースも少なくなかったことがわかる。

しかし、こうした戦場への参加も、浦人の何割かが従軍することで浦自身の食料自給率を高め、戦場の浦人は戦場で食料を獲得したのだとしたら、まさに生活防衛のための海賊化に他ならない。

交易によって巨富を得た浦人のもうひとつの顔がここにある。

浦は対自然のリスクを最も強烈にうける場でもあったのである。

六 職人たちの伝承 top

1 木地師の伝承

木地師の故郷

近江から伊勢に越える峠はいくつかある。

前掲の千種(ちぐさ)峠・八風峠はその代表的なものであるが、八風街道に沿って流れる愛知(えち)川の支流御池川沿いを北行し治田(はりた)峠(君が畑越)を越えて伊勢員弁(いなべ)郡に入るルートは、天正十一(一五八三)年、羽柴秀吉の率いる伊勢亀山城攻撃軍が用いたとも伝えられる(『武家事紀』)。

そして、その御池川沿いの小椋(おぐら)谷に、蛭谷(ひるたに)・君ヶ畑というふたつの集落がある。

今では隠れ里の風情さえみせるこれらふたつの集落が、江戸時代には全国に展開する木地師の元締めとして重要な役割を果たしていた。

木地師は本来移動性を有する職人であり、原料となる木材を求めて各地を渡り歩き製作に従事した。

木工技術やそのほか彼らが携帯する諸技術を各地に移転することもあった。

図72 正親町(おおぎまち)天皇綸旨 |

図73 丹羽長秀免許状 |

また彼らは、原材料に不足すると移動(「宿替」「飛び」)するのを常としたため、諸国通行を可能とする往来手形やその裏付けとなる天皇の綸旨(りんじ)、武家の免状などを携帯していた。

江戸時代、これらの文書(およびその写(うつし))を全国の木地師に発行し、また技術保存に有利な同族婚姻を斡旋するなどして、その代償に「氏子狩(駈)」と称し奉加(ほうが)料・烏帽子(えぼし)着料などを徴収していたのが蛭谷・君ヶ畑である。

平安時代前期、文徳天皇の皇子惟喬(これたか)親王が皇位継承の望みを絶たれ逃亡・流浪。小椋谷に隠棲して土地の人々に轆轤を用いた木地椀などの製法を教授したとの伝承を根拠に、「氏子狩」は十六世紀には開始されたという。

もとよりこの地は中世小椋荘(摂関家領)の領域であり、蛭谷・君ヶ畑は建築用木材の伐採・搬出などを生業とする杣(そま)に属した。 律令制のもと、中央・地方の官衙(かんが)や寺社に所属した諸職人が律令制の崩壊と共にその職能を元手に自立していくなかで、木工職人が材料を求めてこうした杣に来着したことは容易に想像される。

中世において、椀・盆など生活雑器の製作技術がこの地で発展し製作職人を輩出する素地は確かに存在したといえる。 しかし、ここが木地師発祥の地であることを周囲に認知させていくまでには、多くの政治的労力を要したことは容易に想像される。

近隣の大君が畑(現多賀町)との相論は著名であり、また各地の木地師も、以仁王(もちひとおう)、安徳天皇、平家一門などそれぞれの祖先伝承を有していたからである。

いうまでもなく、惟喬親王がこの地に隠棲したことを確かめることは困難であり、親王の隠棲理由は病、隠棲地も比叡山麓の小野とするのが通説である。

しかし、「氏子狩」が機能し、多くの木地師が小椋氏(または大岩氏)を称していることもまた事実である。

悲運の皇子は木地師の神として再び歴史上の役割を与えられることになったのである。

|

図74 君ヶ畑にある

惟喬親王供養塔

|

木地師の道

九里半街道に沿って流れる北川の源流は近江国境を越えた山間部にある。昔、小浜の殿様と朽木の殿様が相談して大杉村を流れる谷川を国境としたという伝説(行逢坂伝説)が残り、ここでは分水嶺が国境とはなっていない。

その谷川が北川の支流天増(あます)川であり、天増川が開いた谷奥に、江戸時代、梨子木・六ッ石・轆轤(ろくろ)・水谷という四つの村があった(現今津町狭山)。

轆轤地名から推察してここに木地師が生活していた可能性は高い。

これらの村は、治暦四(一〇六八)年の太政官牒写(『日置神社文書』)に、平等院領河上荘の「西限(西境)杣山等若狭国堺」に相当する地域に所在し、江戸時代の山論史料によると、天文年間(一五三二~五五)若狭から移住した人々によって開かれたという伝承を持つ(『高島郡誌』)。

河上荘内の古刹酒波寺(きなみじ、現今津町酒波)に伝存する大般若経六百巻は、観応二(一三五一)年、天増川源流地域にある三十三間山の入会権と交換に若狭国倉見荘から「酒波社」百置神社)に寄進されたという(『日置神社文書』『山田勘兵衛家文書』、日置神社から酒波寺に移されたのは江戸幕末の安政元〈一八五四〉年)。

天文年間の移住もこうした入会慣行と無縁ではなかろう。

一方、河上荘の南境を画する安曇(あど)川の支流麻生川のつくる谷筋は西に延び、木地山峠を越えて若狭国上根来(かみねごり)村に入る道を形成している(「針畑越)。

ここにもかって轆轤村(現朽木村麻生)があり、天正十四(一五八六)年に「氏子狩」が行われた(『大岩助左衛門日記』杉本壽『木地師支配制度の研究』)。

前掲天増川上流地域と同様、木工職人の村としての歴史は中世にさかのぼる可能性がある。

しかも、「針畑越」を東に行けば朽木市庭に至り、西の国境を越えて北行すれば、後掲の鋳物師集落金屋をへて遠敷市庭(おにゅういちば)に至る。

一般に木地師は尾根筋を移動して川の上流地域に住みつくので、同じ川の下流に住む人々との交流が希薄である場合があるという(椀貸伝説)。

しかし、生活雑器製作に専従する木工職人(集団)を木地師(木地屋)とよび、ほかの生業集団(住人)との「すみわけ」が明確になるのは、「氏子狩」の開始と連動する事象である。

しかも彼らは村を行商し市庭へ出て、製作品と交換に食糧などの生活物資を入手する必要があった。

国境の人会山や峠を擁する山間が、彼らにとっては原材料と販路を同時に獲得できる場だったのである。

2 鋳物師の伝承 top

「金屋中」の文書

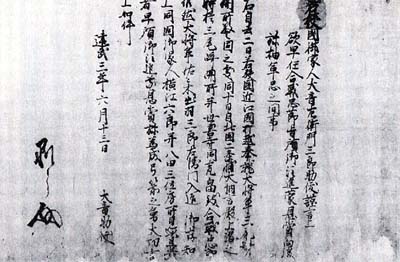

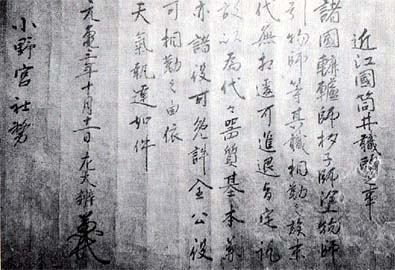

現在の小浜市金屋には近年まで鋳物師が住み製作に従事していた。

この金屋鋳物師(以下、本文では現金屋地区に活動の跡を残す鋳物師を便宜「金屋鋳物師」と称す)が伝えた文書群が今に残されているが、その代表格が『芝田孫左衛門家文書』(旧『金屋鋳物師組合文書』)である。

そして、この『芝田孫左衛門家文書』を通じて、彼ら金屋鋳物師が、平安時代、蔵人所(くろうどどころ)に所属して燈炉などの鉄製品を貢納するかわりに諸役免除や諸国往反の自由を保証された「焙炉供御人」の末裔を称し、これを根拠に、守護など代々の領主から、独占的営業権や免税特権を認められていたことなどが判明する。

しかし、これら文書のうち、「燈炉惧御人(くごにん)」の末裔であることを示すために保存された平安~南北朝時代の年号をもつ蔵人所牒(ちょう)などは、江戸幕府の認可をうけて全国の鋳物師支配にあたった真継(まつぎ)家(蔵人所小舎人職を世襲)から後世授与されたもので、金屋鋳物師がその年号の時代に得た文書ではない。

おそらく、金屋の鋳物師が得た最も古い文書は、天文九(一五四〇)年の若狭守護武田信豊袖判(そではん)奉行人奉書で、信豊はここで若狭国内での金屋鋳物師の独占的営業権を認めている。また、「金屋中」の表現もこの文書が初見である。

金屋(かなや、下金屋・小南)の地が鋳物師の集住する職人村的な様相を示すようになるのは、おそらくこの武田信豊の安堵(あんど)を得る十六世紀中盤のことで、蔵人所(真継家)との関係もほどなく構築されたのであろう。

金屋鋳物師が「焙炉供御人」の末裔であることを確かめる術はないが、彼らが何を拠り所にして近世という時代を迎えようとしていたかを、「金屋中」の文書は雄弁に語っているのである。

「金屋」の誕生

金屋の地は、遠敷川沿いに南下して近江国境に至るルート上にある。

後掲遠敷市庭(おにゅういちば)からもほど近い。

金屋鋳物師はその原材料である鉄を他国から調達していたし、生産品を販売することで食糧などの生活物資を得る生業であるから、主要街道と市庭に近い立地はその点を配慮したものと知れる。

十五世紀初頭にはすでに小浜津に「鉄船」(鉄を積載する廻船)が入津しており(『若狭国税所今富名領主次第』)、鉄の主要産地である出雲などから運ばれた鉄の一部が、金屋鋳物師たちの原材料となったのであろう。

「燈炉供御人」たちが遍歴性を後退させ、諸国に定着してその地の需要に応える形で「売庭」(商圏)を形成していくのは十四世紀のこととされる。

そして、こうした動向のなかで、全国的に金屋という地名が生み出されてくるという(網野善彦『中世の生業と民衆生活』)。

これまで本文中でも便宜金屋鋳物師と称してきたが、本来は鋳物師たちが工房を設営したことから金屋の地名が付されたと考えるのが筋である。

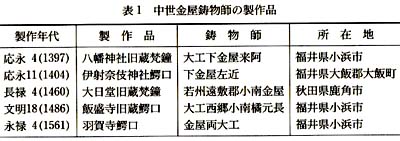

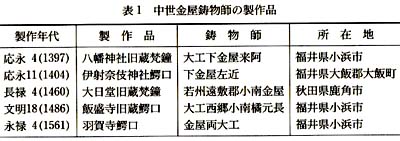

その意味で、金屋鋳物師の作品が十四世紀末から確認できることは注目される(表1参照)。

表1冒頭の大工来阿は太良荘(たらのしょう)の住人である。

彼が拠点をおいた太良荘尻高名(しったかみょう)は、彼のような職人が生み出す富に対して特設された名で田畠は存在しない(網野万彦『中世東寺と東寺領荘園』など)。

しかし、銘文に「下金屋来阿」と記したことからみて、梵鐘(ぼんしょう)製作の工房は金屋にあった。 |

|

鍋・釜などの生活用品を製作する工房は太良荘内に設営できても、梵鐘製作が可能な工房は規模も異なり荘外に求められた結果であろう。

嘉吉三(一四四三)年に東寺御影堂(みえいどう)梵鐘を鋳造・寄進した太良荘の大工行信(ぎょうしん)の証言によると、当時の若狭には大きな梵鐘を鋳造できる細工所は一ヵ所しかなく、(鋳物師の)大工(自分)一人しかいなかったという(『東寺百合文書』)。

行信のいう細工所が金屋をさすのであれば都合がよいが、いずれにしても、十四世紀末にすでに金屋地名があり、ここに梵鐘の製作も可能な規模を有する鋳物工房が存在していたことは確かなようである。

若狭に在来の(あるいは来住した)鋳物師たちが、原材料の調達と商品の販売・流通を考えて選地し設営した鋳物工房が、やがて金屋と呼ばれ、鋳物師たちの集住とあいまって地名化していくという歴史を現小浜市金屋の地もたどったといえよう。

七 荘園と市庭 top

1 太良荘と遠敷市庭

倉本角大夫

建武元(一三三四)年十一月二十一日夜、太良荘(たらのしょう)寺家倉本角大夫の屋敷が襲撃を受け、角大夫が保管していた年貢米七石・年貢銭五貫文のほか、直垂(ひたたれ)・小袖などが奪われるという事件がおこった。

まもなく、これが在庁(国衙(こくが)の役人)田中掃部助(かもんのすけ)入道がその子息らを動員しての犯行と判明。

太良荘地頭国直は、犯行に加わった者たちの名簿と奪われた品物の目録を添えて守護所・国衙に提訴したが、守護代信景はかえって角大夫逮捕を企て、同二十六日、家人日野新兵衛尉らを荘内に入れたため角大夫は畏怖のあまり逐電(逃亡)してしまう(『東寺百合文書』)。

これらは、その前月、建武新政府を主導する後醍醐天皇が諸国荘園・公領に賦課した新税の負担を免れようとする太良荘地頭らに対し、国衙・守護所が暴力的にこれを徴収した事件と認識できるが、そもそも角大夫とはどのような人物だったのだろうか。

事件の三ヵ月前の同年八月、太良荘では東寺が新たに任用した地頭代脇袋頼国(わきぶくろよりくに)が在地の慣行を無視した行為により百姓らの反発をかい、「百姓等一味神水(いちみしんすい)」による一揆が成立して東寺に対しその解任要求をつきつけていた。

角大夫はこの一揆に加わり、五九名が連署した訴状・起請文にもその名が見える。

しかし、同時期の太良荘の土地帳簿などに角大夫の土地保有を示すデータはない。

倉本の名が示す通り、彼の生業は金融業であり、その財力によって東寺に納入される年貢米銭を保管する業務を請け負っていたのである。

太良荘では、鎌倉時代中期以降、東寺や地頭若狭氏など領主層の銭貨需要の高まりや、荘園内部での商品作物の生産拡大などによって、年貢などの銭納化か進みつつあった。

近接する小浜津や遠敷市庭(おにゅういちば、後述)の存在が太良荘内外における銭貨の流通を活性化したことはいうまでもない。

耕作する土地を持たない百姓角大夫が金融を生業に台頭し、伝統的系譜を誇る荘内の有力名主層を押さえて年貢の保管業務を遂行し得た背景には、この地域における急速な貨幣経済の進展という事情が存在していたのである。

遠敷市庭

角大夫襲撃事件には後段がある。角大夫逮捕に失敗した日野新兵衛尉らは、翌二十七日、市の開催日でにぎわっていた遠敷市庭に乱入し、太良荘百姓新検校(しんけんぎょう)・孫次郎の身柄を拘束し、彼らが所持した銭貨三貫文余と小袖・絹・紺布・白布・綿・腰刀などを奪い取るという行為に出たのである。

日野らの意図は、百姓の身柄と金品とを引換えに角大夫を摘発することにあった。

新検校と孫次郎は人質にとられたのである。

新検校は太良荘勧心名(かんしんみょう)と一色田(いっしきでん)を小作し、孫次郎は土地保有(耕作)の証跡を欠く、共にいわゆる小百姓(こびゃくしょう)である。

ところが、彼らは米三石余に相当する銭貨を所持し、小袖以下の繊維製品(半製品)、ならびに百姓に不釣合いな腰刀を携えていた。

なぜか。それは、現場が遠敷市庭であったことから容易に想像できる。

すなわち、銭貨は彼らが太良荘から市庭に向かう時、手にしていた元手と市庭で商品を販売した売上の合計から、彼らが事件前に市庭で購人した商品代金を差し引いた額の銭貨であり、小袖・腰刀以下は彼らが市庭に持ちこんだ商品、または購入した商品であると。

もとより彼ら小百姓は、有力名主が所持する名田の小作と零細な畠作経営によって生活を支えていた。

しかし、畠作物の茜(あかね)・藍(あい)・桑・綿などは交易を通じて多くの現金収入を彼らにもたらし、太良荘内における小百姓の身分的成長を促進することになった。

小百姓が所持する畠への課税は鎌倉時代中期から地子(ちし)銭(銭納)であり、税そのものが畠作物の換金(商品化)を前提としていたのである。

こうして遠敷市庭は太良荘の住民にとって不可欠の存在となる。

領主層や有力名主層の銭貨需要にも応える形で市庭は機能したし、生活物資の購入や生産物の販売を通じて、遠敷市庭に集まる周辺諸地域の住民や遠隔地商人との交流が生まれてもいたはずである。

そして何より、こうした環境によって、太良荘内部にも、角大夫に象徴されるような、直接生産者ではない住人の存在が可能になっていることに注目しておく必要があろう。

|

図75 丹後街道沿いの市庭

|

2 市庭に集う人々 top

境界の市庭・荘園の市庭

近江国境に端を発し、現三方郡美浜町の中央部を流れて若狭湾に注ぐ耳川(みみがわ)は、その河谷に現滋賀県マキノ町に至る道(新庄道)を随伴し、下流地域では耳川を境に東に天台常寿院領織田荘山西郷(さんせいごう)、西に春日社領耳西郷(みみさいごう)が展開していた。

そして、その河口部、丹後街道と交差するあたりに河原市(かわらいち)の地籍(大字=おおあざ)が残り市姫(ちひめ)社も鎮座する。

弘治二(一五五六)年の明通寺鋳鐘勧進に関する史料(『灯心文庫』『早稲田大学所蔵文書』、以下「鐘勧進状」と略記)に、「川原市」で勧進銭一〇〇文を得たと記録される。

河原市はまた古代弥美(みみ)駅の所在地と推定され、条里制遺構も周辺域に確認されている。

また、耳川と新庄道は、谷奥の新庄産の材木・板などの搬出路であり、寛正四(一四六三)年に完成した常神浦常神社宝殿や、前掲御賀尾浦の十禅師宮再建(応仁二〈一四六八〉年)には、「新庄板」が使用されている(同神社棟札)。

これら「新庄板」が河原市から舟運によって常神半島突端部に位置する浦々に運ばれた可能性は高い。

河原市は荘園の境の地に立地し津の機能も果たす中世の市庭だったのである。

一方、その河原市の西に隣接する地籍(大字)が郷市(ごういち)である。

郷市も「鐘勧進状」に「こいち」で勧進僧一行が「夕めし」を食したと記される。

郷市一帯にも古代条里制遺構がのこるが、その一角に「公文田」(くもんでん)の小字(こあざ)があり、「公文」と俗称される三善膳太夫家が所在する。

同家は藤原鎌足(かまたり)の子孫を称し春日社(かすがしゃ)も近接して勧請(かんじょう)されている。

先に指摘したように、耳川西岸地域には中世春日社領耳西郷が展開していたのであるから、この俗称は歴史的根拠を有している可能性がある。

市姫社もこの三善家の南方丹後街道に面してかって所在した(現在は近隣伊牟移神社に合祀)。

郷市はおそらく耳西郷の市庭であり、荘園住民の日常的需要をみたす機能を果たしたものと想像されるが、わずか二キロにもみたない距離に性格を異にするふたつの市庭が存在していたことは興味深い。

前掲遠敷(おにゅう)市庭(特定の荘園領域に含まれない)の東方にも松永荘市庭として成立した市庭(東市場)が隣接しており、十五世紀中頃には町場化した「東市場」の住人は近隣の明通寺に如法経(にょほうきょう)料を寄進するなど(『明通寺文書』)、その活勣のあとを残している。

こうした市庭の立地は、中世荘園制が交換経済を必須の要件としたことを再認識させる。

また、定期市の町場(常設市場)化は、地域経済の量的発展を示すと共に、こうした市庭を中核とするモノと情報の流れがますます加速したことを想像させる。

武家と市庭(いちば)

丹後国境に端を発し高浜湾に注ぐ関屋(せきや)川が丹後街道と交差するのが青郷三松(あおごうみまつ)で、ここに中世の市庭があった。

応永二十五(一四一八)年に「三松東いちは」の左近大夫・浄円・衛門太郎ら、ついで享徳二(一四五三)年には泉市庭祝(はふり)が三松山王社に田地を寄進している(『中山寺文書』)。

関屋川河口付近に「湊」の地籍も残り、津の存在が想定できる。

この青郷(あおごう)を名字の地とするのが中世の武家青氏で、その名は建久七(一一九六)年に作成された若狭御家人(ごけにん)の名簿(『東寺百合文書』)にみえ、鎌倉時代初期にはすでに一定の勢力を保持していたことが知られる。

具体的史料に恵まれないが、中世を通じてその活動を確認できる青氏も、銭貨や生活用品を求めて三松来市庭を活用したであろうことは容易に想像できる。

図76 本郷氏居館推定地付近小字図 |

図77 三方氏居館推定地付近小字図 |

また、この市庭には「トギ(砥)屋衛門」なる住人の存在も知られる(『中山寺文書』)。

太良荘の小百姓たちが遠敷市庭で奪われた腰刀も、市庭の砥(とぎ)職人との取引物かもしれない。 武家や職人らが市庭などの流通拠点やその周辺に居住していくのも、そこがモノと情報が結集する場であったからである。

一方、この三松の東方八キロほどのところにある本郷(ほんごう)にも中世の市庭が存在した可能性がある。

丹波国境に端を発し青戸入江に注ぐ佐分利(さぶり)川は、河口部のここ本郷で丹後街道と交差する。

近世まで「本郷市場村」があり、本郷湊は近代に至ってもなお小浜湾舟運の拠点であった(『渡辺源右衛門家文書』)。

鎌倉時代に本郷地頭となり、室町時代には幕府奉公衆(ほうこうしゅう)に列した武家本郷氏はここに居館(高田館)を構えた。

図76「浄光寺」(城高地)がその居館跡とされ、「堀ノ内」「馬場縄手(なわて)」などの地籍も周囲にのこる。

そして丹後道沿いの「東市場」「西市場」である。佐分利川河口部には「上湊」「下湊」などの地籍も確認でき、本郷氏の居館は丹後道と市庭・津を見下ろす位置に設営されたようだ。

武家の居館と市庭・津の連接という点では、室町時代の若狭守護代三方氏の居館推定地である現三方町字館藪付近でも同様のことが確認でき(図77参照)、これら武家の成長にとっても市庭・津などの役割が重要であったことが知られる。

八 近江の中世城館 top

1 土豪居館と環濠集落

様々な城館跡

滋賀県教育委員会が実施した分布調査の結果、現在県下には千三百余の中世城館跡が確認されており、その分布数は全国的にもきわめて多い。

しかも安土城・観音寺城などの大規模なものから村落単位の城までバリエーションに富み、中世城館のカタログといってもよいほどの地域である。

鎌倉期以降、近江国内では六角・京極・大原・高島氏などの守護佐々木一族をはじめ、多くの諸氏が分立して、深く支配の根を広げていく。

こうした過程で国人・土豪は、村落の中に堀で囲まれた一町あるいは半町~四分一町ほどの居館を構えたが、そのあり方は地域の権力構造を見事に反映している。

現在、近江の平野部で一般的に見られる集落形態は、家屋が一ヵ所に密集した集村であるが、このような形態は十二世紀の段階ではまだ形成されておらず、十三・十四世紀ごろに生まれてきたものである。

国人・土豪の居館が集村化の核になって村落が再編された場合、彼らは村落の規制力を自らの支配に組込み、村人に対し強力な権力を行使することができるが、近江のように村落の自立性が高い地域では、内部に強力な土豪支配を産み出さず、村落の鎮守・村堂を中核に百姓がヨコに連合する形で村落編成をとげ、いわゆる惣村を成立させることも多い(水野章二『日本中世の村落と荘園制』)。

このような惣村の場合でも、延徳元(一四八九)年二月四日の今堀(八日市市)地下掟(じげおきて、仲村研編『今堀日吉神社文書集成』)に、「堀ヨリ東ハ、屋敷ニスヘカラス者也」とあるように、集落境には「堀」が掘られており、花山院家領麻生荘においても、山部神社文書(『蒲生町史第四巻』)の土地売券の表示などから、十五世紀半ばには堀が確認できる。

集落の周囲に環濠を廻らして、防衛力を高めた環濠集落は大和盆地などでも多く確認できるが、村人たちの生活の拠点である集落そのものが、城としての機能を有しているのである。また金森(かねがもり)や三宅(ともに守山市)などのように、一向宗の寺院を中心に環濠や土塁で防御し、一向一揆の拠点ともなった寺内町(じないちょう)も存在する。

甲賀の小規模城館

複雑な谷地形が広がる甲賀郡では、突出した領主権力が現れず、多くの国人・土豪が分散し、それぞれ村落背後の丘陵上に小規模な城館を築いた。

甲賀郡には一辺五〇メートル程度の土塁と空堀に囲まれた方形の城館が三〇〇ヵ所あまり集中しており、城館の分布密度が高い近江においても、ひときわ密集していた地域となっている。

甲賀郡の各地には、同名中と呼ばれる土豪たちの擬制的な一族組織が作られ、たがいの権益を認め合う地域連合を形成したが、戦国時代後半には、このような地域連合を郡全体で統括する連合権力である甲賀郡中惣(ぐんちゅうそう)を生み出す。

このような地域構造が小規模な多数の城館を成立させ、大規模な山城を出現させなかったのである。

同様の地域構造は隣接する伊賀にもみられ、やはり伊賀惣国一揆(そうこくいっき)という地域連合を成立させた(村田修三「城館跡を歩く」『日本の歴史別巻 日本史研究事典』)。 |

図78 甲賀望月城図

|

2 観音寺城・小谷城と安土城

top

六角氏と観音寺城

土豪居館や環濠集落を形成する下からの運動に対応して、より広域的な支配力を持つ有力国人クラスの城館や、政治・経済・文化などの領国支配の拠点となった六角氏・浅井氏などの大規模な城郭も発達していく。

守護佐々木六角氏は平安時代末期に蒲生郡佐々木荘内の小脇(八日市市)に館を構えていたが、南北朝時代にこうした平地の居館は防衛に不利なため、急峻な山を利用した観音寺城(蒲生郡安土町・神崎郡五個荘町)を築き、のちには六角氏の本城となった。

観音寺城は織(きぬがさ)山(観音寺山)全体を城として利用し、一〇〇〇以上にもおよぶ曲輪(くるわ、防御された削平地)群から構成されるなど、全国屈指の規模の山城である。山頂部には曲輪がなく、本丸など主要曲輪群が山腹にあるという特異な構造で、求心的な曲輪配置にはなっていない。 |

図79 観音寺城跡図

|

このような特徴は、居住性優先の屋敷群的な性格と、軍事機能にもとづくプランとが掛け合わされたためと思われる (『五個荘町史第一巻』)。

観音寺城でもっとも注目できるのは石垣の採用である。

本丸などの主要部はもちろん、すべての曲輪が高石垣によって構成されており、安土城以前にかぎってみれば、日本で唯一の高石垣による城として評価されている。

当時、全国でも石垣を使用しているのは、近江北部を求配していた浅井氏の小谷城のほか、六角氏や浅井氏の被官の城に一部みられるだけである。

このような石垣技術は瓦葺の大きな建物を支える必要のあった寺院に蓄積されたものと考えられるが、比叡山延暦寺や園城寺(おんじょうじ)などの権門寺社の拠点であった近江では、多くの石工が育っていたのである(中井均『近江の城』)。

|

図80 小谷城縄張図(主要部)

|

浅井氏と小谷城

京極氏に代わって江北を支配した浅井氏が、三代五〇年にわたって居城としたのが小谷城(東浅井郡湖北町・浅井町)である。

正確な築城年代は不詳であるが、大永三(一五二三)年頃には完成していたものと推定される。

小谷城の規模は大きく、小谷山全体に曲輪を設けており、小谷山山頂部分の詰城と、中腹の山王丸・京極丸・本丸などの主要部と外郭部に数ヵ所出丸を配置した構造となっており、現在も石垣・土塁・虎口(こぐち)・竪堀などを残している(滋賀県教育委員会『滋賀県城郭分布調査』7)。

元亀元(一五七〇)年、浅井長政は突如織田信長との婚姻関係を断ち切って離反し、越前朝倉氏と結んで信長に敵対するが、元来浅井氏と朝倉氏との関係は深く、小谷城の築城にも、朝倉氏の技術援助が認められる(中井均『近江の城』)。

「見せる城」安土城

六角氏の観音寺城や浅井氏の小谷城などにくらべ、全く新しい構想の下に登場してきたのが安土城(蒲生郡安土町)である。

天正四(一五七六)年正月、織田信長は蒲生郡内にある琵琶湖の内湖に突き出した丘陵上に新たな居城安土城の築城を開始し、天主(守)は天正七(一五七九)年に完成する。

信長が岐阜から安土へ本拠を移したのは、安土が畿内から東国への街道の交差する交通上の要衝で、湖上交通の便にも恵まれており、陸路でも、湖上を渡って坂本あるいは大津をへても、ほぽ一日で京都に入れる距離であったことが第一に考えられよう(秋田裕毅『織田信長と安土城』)。

安土城の最大の特徴は総石垣による築城であり、石垣の直上には土壁の櫓(やぐら)や塀が構えられ、複雑な出入口(虎口)や横矢を掛ける石垣線の屈曲など、縄張と石垣が合体して、強固な防御ラインが構築された。

安土城ではすべてが礎石建物となり、建物には瓦が葺かれ、さらには金箔瓦(きんぱくかわら)が使用された。

それまで瓦が葺かれる建物は寺院が中心であり、城の建物は板葺や柿葺(こけらぶき)の掘立柱建物が普通であった。 |

図81 安土城跡主要郭図

|

城郭の中心には五層七重の天主が建てられ、求心的な構造を示す(滋賀県教育委員会『滋賀県城郭分布調査』4)。

近年の発掘成果によれば、信長の住む天主が見おろす本丸御殿は内裏(だいり)の清涼殿(せいりょうでん)を模したもので、正親町(おおぎまち)天皇の行幸(ぎょうこう)と皇太子が居住することを計画していたと推定されており、信長の政権構想と絡んで注目されている。

また直接本丸に通じる広く直線的な大手道も、見せるための道と考えられている。

いずれにせよ安土築城は、軍事施設としての新しい城郭の出現だけではなく、政治的シンボルとして「見せる城」の出現でもあった(国立歴史民俗博物館『吉下統一と城』)。

安土城そのものは、天正十(一五八二)年の本能寺の変後炎上し、灰燼に帰してしまったが、安土築城によって日本の城郭は一変したといっても過言ではなく、以後日本の城郭は、基本的には安土城の諸要素を踏襲していく。

top

****************************************

|