|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章 Ⅲ章 Ⅳ章 Ⅴ章 Ⅵ章 付録

Ⅳ章 地域社会の形成

一 近世の領主たち top

領主支配の変遷

天正十(一五八二)年六月、織田信長が京都本能寺で横死を遂げたのちの若狭の領主支配は、三方(木村隼人佐)・遠敷(丹羽長重・浅野長吉・木下膊悛)・大飯(堀尾可晴・山内一豊・木下膊俊)三郡ともに豊臣秀吉の家臣や一族によって領有された。

慶長五(一六〇〇)年九月、関ヶ原の戦い後、若狭一国は大津城主であった京極高次に与えられ小浜藩が成立した。

寛永十一(一六三四)年閏七月、二代忠高が出雲松江に転封となり、かわって幕府重鎮の酒井忠勝が一一万石余で入封し、以後替ることなく酒井氏の一国支配で明治維新を迎えた。

これに対して若狭の石高の九倍余もある近江は、江戸時代にはいると複雑な領主支配が展開していく。

信長の近江侵攻以降、信長政権の蔵入地や直臣団の知行地がおかれた。

信長政権を継承した秀吉もまた、近江を豊臣政権の権力基盤となすべく蔵入地を多く設定し、また直臣団の知行地に多くを宛てた。

かって、六角氏が居城とした観音寺城を望む蒲生郡を中心とする一帯は、信長没後、秀吉に属した蒲生氏郷領となり、天正十二年伊勢松ヶ鵤へ転出した後には、秀吉の養子となった豊臣秀次が八幡山城へ入り、彼に付けられた年寄たちの分をも含め四三万石を領有することとなった。

同十八年、秀次は尾張へ移ることとなり、領地のうち蒲生・野洲・甲賀郡三郡九万石が徳川家康へ在京賄料として宛てられた。

同十六年六月には、上杉景勝に蒲生・野洲こ咼鵤三郡内で一万石が在京賄料として宛行われており、近江は遠国大名の京都滞在料を支弁するための領地としての性格を持っていた。

一方、豊臣政権期、近江には五奉行として知られる石田三成が佐和山に、長束正家が水口に、秀吉と縁戚関係にある京極高次が八幡山城に入るなど直臣団の領地が多く置かれていた。

また、天正十九年には秀次が領していたと推定される犬上・坂田二郡で三万七〇〇〇石余、浅井郡全域が豊臣蔵入地になるなど、政権の権力基盤としての蔵入地にも多くが割かれていた。

領主支配の特徴

今ひとつ当該期、近江の領主支配の特徴として挙げられるのは、同十六年四月、門跡や摂家をはじめとして多くの公家領が高島郡内に置かれたことである。

これは、後陽成天皇の聚楽(じゅらく)行幸にともなう関白秀吉による公家たちへの支度料的な性格を持つものであった。

慶長五年九月、関ヶ原の戦い後、豊臣蔵入地や直臣団の領知が一挙に喪失したあとには、大津へ戸田一西、佐和山へ井伊直政、長浜には内藤信成分配置され、近江の徳川領国化への再編が進められた。

高島郡に設定された公家領などは洛中周辺に移された。

そのあとには、佐久間安政が入ると共に前田利長へ馬飼料として二二〇〇石余が宛行われた。

前に見た徳川領の九万石は、伊達政宗へ五〇〇〇石、徳川義直へ五〇〇〇石のように在京賄料として宛がわれたり、旗本への知行地として割かれていった。

彦根藩と膳所(ぜぜ)藩の二藩によって近江の南北が領有される形ではあったが、蒲生・甲賀・野洲・栗太(くりた)および高嶋の五郡では、旗本知行所や譜代大名の飛地(とびち)が錯綜し相給村(あいきゅうむら)を多く形成していた。

正保郷帳にみえる近江の領主は、井伊氏を筆頭に一四四名もいたのである。

元和期には、高島郡には佐久間氏に替わり分部(わけべ)氏が大溝に、市橋氏が蒲生郡仁正寺(にしょうじ)に、小堀氏が浅井郡小室(こむろ)に、また改易となった最上氏と関氏が蒲生郡にそれぞれ五〇〇〇石を知行した。

寛永期には、伊達氏が野洲・蒲生郡で五〇〇〇石を加増され近江で一万石を領することとなり、小浜藩の酒井忠勝が高島郡で八〇〇〇石余の加増をえた。

その後、徳川家光の実子長松(綱重、甲府二五万石)と徳松(綱吉、館林二五万石)に近江のうちで三万九〇〇〇石余が宛がわれ、寛文元(一六六一)年には、二人で六万五〇〇〇石余を領していた。

領地は主に蒲生・高嶋郡を中心としていた。

天和二(一六八二)年、加藤明友が水口へ二万石で入封したが、元禄八(一六九五)年には下野国壬生(みぶ)の鳥居忠英と入替わり、正徳二(一七一二)年再び水口へ戻り、以後明治維新まで替ることはなかった。

貞享二(一六八五)年六月、本多忠平が宇都宮(一一万石)より大和郡山へ転封となり、近江で三万石の飛地が割かれた。

同月、代官芦浦観音寺(天和元年、三万四〇〇〇石余支配)が罷免されており、観音寺が支配していた幕領が本多に割かれたものと推察される。

支配の定着

さらに元禄十四(一七〇一)年には、稲垣重定か神崎郡山上(やまがみ、一・三万石)へ、遠藤胤親(たねちか)が野洲郡三上(みかみ、一万石)へ、堀田正高が滋賀郡堅田(かたた、一万石)へ、堀田正休が坂田郡宮川(一万石)へ入封し、また譜代大名の飛地や大身旗本の知行所として割かれたため近江の幕領は激減し、正保四年には一七万石余あったものが五万石余へと減小したのである。

徳川綱吉領は、かれが将軍に就任する頃には幕領に編入された。

ついで享保九(一七二四)年、大和郡山へ入った柳沢氏の飛地が五郡内で五万八〇〇〇石割かれるにおよび近江の領主支配の形がようやく定まったのである。

近江に本拠を置く大名は表2のように一〇家で四七万石を領していた。 |

|

これに幕領の五万石余を加えた残りの三一万石余が大名の飛地や旗本知行に宛てられたのである。

近江の領主支配は、柳沢氏の入封によりほぼ固定化するが、この四郡などでは、その後も老中・京都所司代(しょしだい)・京都町奉行所・伏見奉行などに就任した大名の役知に宛てられており、明治維新まで領主の交代が頻繁に行われる村が見られた。

二 中継港湾都市敦賀・小浜・大津

top

1 初期豪商

小浜の豪商

織田信長・豊臣秀吉そして徳川家康による全国統一が進むなか、統一政権や各地の領主たちは、遠隔地へ兵粮米や武器を運搬する必要に迫られ、また京都・大坂・江戸が政治の中心になっていくと、そこでの長期にわたる滞在のための入用を賄い、さらに鉄砲・武具さらに絹織物などの奢侈品を手に入れるために、領地からあがる年貢米を金銀に代えねばならなくなっていった(山口徹『日本近世商業史の研究』)。

急激に生じたこうした領主側の要請に応えたのが初期豪商である。

彼らは、商人であると同時に、船持であり拠点の湊には蔵を持つ倉庫業者でもあり、領主との強い結び付きのもとで海運と商業とによって巨大な富を蓄えていった。

なかでも畿内と北国とを結ぶ流通の結節点として発展を遂げていく若狭小浜、越前敦賀は多くの初期豪商を生み出した。

小浜の代表的な初期豪商としては、豊臣政権と深い繋がりをもっだ木下と組屋をあげることができる(『小浜市史』通史編上巻、『福井県史』通史編3)。

木下和泉は、天正十一(一五八三)年に豊臣秀吉から若狭国遠敷郡虫生村で二六〇石余の知行を与えられ、その頃から兵粮米や塩を秀吉の命で各地に運び、また秀吉蔵入地の年貢収納にもかかわった。

また大名とのつながりも強く組屋と共に加賀藩の蔵宿を勤めている。

組屋は、中世末以来小浜の商業を統轄してきた商人司であるが、豊臣政権の頃には七-八〇〇石積の船を五-六艘は持つ船持でもあった。

秀吉の朝鮮出兵に際しては他の小浜商人と共に兵粮米を朝鮮への前進基地であった肥前名護屋(なごや)に運送し、文禄四(一五九五)年には豊臣政権の米二四〇〇石を津軽で受取りその売却と運送とにあたり、さらに豊臣氏の奉行衆からの依頼で当時珍重されていたルソン壺の購入・売却をも扱っている。 また若狭においても領主となった浅野氏や木下氏の代官としてその蔵入地支配に関与したほか、加賀藩の蔵宿をも勤めた。

敦賀の豪商

敦賀で初期豪商と呼びうる商人としては、道川(どうのかわ)・高島屋・打它(うだ)をあげることができる(『敦賀市史』通史編上巻、『福井県史』通史編3)。

道川は、中世以来越前・若狭・丹後の諸湊・諸浦との間での廻船を業としていた川船座の頭分で、豊臣期に敦賀の領主となった蜂屋頼隆・大谷吉継から地子(ちし)・諸役・櫂役(かいやく)などを免除され、当時太閤板とよばれた伏見城の用材を秋田から敦賀に運送している。

江戸初期には南部藩や幕府の佐渡奉行であった大久保長安から船役・櫂役を免除されるなどの特権をえ、さらには秋田藩の蔵宿を勤めた。

近世のごくはじめに敦賀に来住した高島屋は、近江国守山の出身で、天正十九年には加賀・能登・越中から敦賀に送られて受る年貢米を一手に引き受ける加賀藩の蔵宿を勤め、前田氏からは持船に対する藩内諸浦での開役を免除された。

また、道川同様、太閤板の輸送にもかかわっだ。

打它の初代宗貞は、飛騨の金森長近に仕え茂住(もずみ)銀山を支配する金山奉行を勤めたが、長近の死去した慶長十三(一六○八)年頃飛騨を立ち退き、敦賀に来住した。

元和初年には秋田藩の蔵宿を勤め年貢米の輸送や売り払いにあたり、元和七(一六二一)年には幕府が秋田藩に課した軍役板一〇〇枚を能代から敦賀まで運び、寛永十一(一六三四)年には加賀藩が能登で行った塩の専売を一手に引受けている。 さらに敦賀を領した福井藩ついで小浜藩の敦賀代官として領主とも深い繋がりをもった。

2 敦賀・小浜の繁栄 top

敦賀の物流

井原西鶴は『日本永代蔵』の中で、

越前国敦賀湊は、毎日の入船判金一枚ならしの上米ありといへり、淀の川舟の運上にかわらず、万

事の問丸繁昌の所となり、殊更秋は立続く市の借家目前の京の町、男まじりの女尋常に其形気北

国の都ぞかし、旅芝居も爰に心がけ、巾着切(きんちゃくきり)も集まれば、…… |

と、当時の湊町敦賀の繁栄ぶりを描いている。

この敦賀の繁栄は、北国と京・上方を結ぶ中継港湾都市としてのものであった。

敦賀に入津した最も主要な品物は、俵物と呼ばれた米・大豆であり、その大半は北国諸国諸藩からのものであるが、西の丹波・但馬からも送られてきた。

十七世紀の後半期には、毎年ほぼ五〇万俵が陸揚げされ、寛文四(一六六四)年には米七五万俵、大豆一〇万俵にのぼった。

これらの米・大豆は、敦賀を中継地として近江の塩津あるいは海津に馬の背で運ばれ、湖上を大津へと輸送され、大津あるいは京都で売り払われた(「寛文雑記」「指掌録」)。

北国から敦賀に着いたのは米と大豆だけではない。越前からは絹・蝋(ろう)・紙そして海産物である四十物(あいもの)などが、加賀からは絹・苧(からむし)・紙・たばこが、能登からは刺鯖(さしさば)・四十物・塩・そうめん・輪島椀が、越中からは白構布・苧・鰤(ぶり)・四十物が、越後からは大麦・小麦・紬・塩鳥・塩引か、庄内からは紅花・青苧が、秋田からは粟・杉・蝋・漆が、津軽からは草槙板・土朱が、陸奥からは材木・草槙板・昆布・煎海鼠が、松前からは昆布・干鮭・鯨・鱇・数の子が、西の丹波よりは竹紙・炭・紙草・絹が、但馬からは鉄・紙草加、出雲からは鉄・紙など様々なものが敦賀に運ばれてきた。

一方、敦賀から積み出されるものをみてみると、茶が最大の商品であった。

茶は、近江・美濃・伊勢産のもので、なかでも近江国愛知(えち)郡政所地方産のものと美濃国武儀郡板取地方産のものが多く、それぞれ政所茶、板取茶と呼ばれた。

茶以外には、大和・山城・河内・和泉の木綿・繰綿(くりわた)、古手(ふるて)・砂糖などであったが、量的には年間五万駄ていどであり、米や大豆などの上り荷に比較すればわずかなものであった。

こうした状況は、敦賀ほどではないが若狭小浜湊でも少し時期が後にずれてみられた。

一例をあげておくと、延宝九(一六八一)年に小浜に入津した米・大豆は二四万三〇〇〇俵、四十物は前年に七万三〇〇〇箇であり、この量は同年の敦賀への入津量に匹敵するものであった(「稚狭考」)。

商業の発展

このように敦賀や小浜が北国と畿内とを結ぶ結節点として重要な位置を占めるようになると、これらの商品を扱うための様々な商業機能が新たに生じ、また分化していった。

まず、初期豪商の時代には一体化していた海運と商業とが分離していき、船持が独立し、一方で大量の商品となった米や吉見・たばこ・材木などを扱う売問屋と買問屋とが分化し、さらにその問の取引を助ける仲(すあい)が生まれた。

また諸藩の蔵米の保管・販売を任された多数の蔵宿が成立し、他方で津軽筋・秋田筋・庄内筋・越後筋・佐渡筋・輪島筋・加賀筋・越前筋・若狭筋・丹後筋・美濃筋・伊勢筋・海津筋・東近江筋・大津筋・京筋・西国筋・薩摩柳川(近江)筋などといって地域別の取引を担った諸国商人宿、鉄・銅・松前物・紅花・青苧・四十物・塩など特定の商品を扱う諸問屋等々が成立しており、そこに商業機能の拡大と分化をみることができる(「遠目鏡」)。

この他、小売米屋、大工、桧物屋、油屋、酒屋、紺屋などがあり、町に住む人々の衣食住を支えている。

また船大工・船道具屋・碇鍛冶(いかりかじ)などは湊町としての性格をよく示し、馬具屋・柄巻屋・研(とぎ)屋・鞍指(くらさし)などは主として武士の用に応ずるものであり、饅頭屋・菓子屋・切麦屋・倹飩屋などは都市ならではの職種である。

こうしたもののほか、敦賀の特産であった鳥子紙の漉屋、福井特産の木田石屋、唐津焼物屋が注目される。

こうした繁栄を謳歌した敦賀・小浜も、十七世紀の末ころには西廻り航路が安定し、それによる米・大豆の大坂への直送が主流となっていくなか、翳(かげ)りをみせはじめ、十八世紀の半ばには敦賀に入津する俵物の量は最盛期の三分の一にまで落込みをみせる。

ただ、江戸時代の後期になっても、なお近隣諸国からの米・大豆や四十物の入津はつづき、新たに蝦夷(えぞ)からのニシンやニシン粕(かす)などの肥料が大量に陸揚げされるようになり、さらにまた江戸中期以降に活躍する北前船(きたまえぶね)の拠点湊となったことで、湊としての機能を維持し続けた。

3 大津百艘船と彦根三湊 top

湖上交通の整備

琵琶湖を南北に行き交う湖上交通は、古代以来、北国の諸物資を都へ運ぶルートとして利用されてきた。

日本海を回漕する西廻り航路が整備される十七世紀後期までは、敦賀より陸路を湖北の海津・大浦・塩津へ運び、再び琵琶湖を船で大津へ回漕していた。

この南北のルートは、湖上交通の幹線ということができるが、十八世紀には後退していく。

これは、右に述べた西廻り航路螫備により藩米などが直接大坂へ輸送されたことによるものである。

この湖上交通を支配していたのは、中世では「諸浦の親郷」と呼ばれた堅田であったが、十六世紀末期には豊臣政権により大津百艘船(ひゃくそうせん)が設けられ、船奉行を置き湖上交通の再編と秩序化が進められた。

以下に、湖上交通の整備の過程を見ていきたい。

江戸時代の湖上交通は大津百艘船の成立により、それまで水運や漁撈に関する湖上特権を保有していた堅田にかわり、新たな秩序のもとに湖上交通が編成されたことを意味する。

坂本城の浅野長吉が大津へ移され、大津城の築城と城下の整備の一環として港の整備も進められ、天正十五(一五八七)年頃、豊臣秀吉は坂本・堅田・木浜(このはま)の港から船一〇〇艘を集めさせた。

これが大津百艘船の始まりで、彼らには五ヵ条の「定書」(さだめがき)が交付され、諸役免除の特権を公認した。

このことは、後々大津百艘船仲間の特権を語る典拠となった。

大津百艘船仲間を組織化させた秀吉の目的は、琵琶湖の湖上交通を蔵米回漕に利用するという経済的側面と船と水主(かこ)を軍事動員体制に組込むという軍事的必要性からの二点にあったといえる。

大津百艘船を組織化させたのち、同十九年五月、秀吉は江州(こうしゅう)諸浦へ宛て五ヵ条の定書をだし、琵琶湖の船はすべて船奉行の判形(はんぎょう)をもつことが義務づけられた。

琵琶湖の湖上交通を大津百艘船に中心を置き、水運と船の支配を船奉行の直接水配下においたのである。

法の整備

ついで、水運に関わる法の整備として「臚折(ともおり)廻船」法度(はっと)を定めた。

艫折とは、「船積のために二艘の船が同時に着津した時には、先に艫(とも)を浜に着けた方から、船積みを行わなければならないという、船積みの順番に関する規定」であった(『新修大津市史』三)。

これにより大津・堅田・八幡の三浦の船に琵琶湖の廻船業の優先権を公認したのである。

この一連の政策により琵琶湖の水運は、豊臣政権の船奉行支配下に属することとなった。

船奉行には、芦浦観音寺の詮舜(せんしゅん)が任ぜられ大津に役宅を置いていた。

慶長三(一五九八)年六月十八日、秀吉は五ヵ条からなる「江州湖上往還之船定条々」を観音寺へ与え船賃などを定めさせた(芦浦観音寺文吉)。

これをつけ観音寺は、同二十七日、さらに細かな運賃の定め一八ヵ条を出している(居初寅夫家文書)。

彦根三湊の成立

豊臣政権で再編された湖上交通の秩序は、江戸幕府も船奉行観音寺を通じて踏襲させている。琵琶湖の諸浦の中で大津・堅田・八幡と湖北の塩津・大浦・海津・今津は、湖上交通の中で中世以来重要な位置を占める港であった。

ところが、関ヶ原の戦い後、井伊氏が佐和山(さわやま、のちに彦根)へ入ると、彦根藩の保護をうけ、藩の御用をつとめる船を繋留する港として松原・米原・長浜(三湊という)の船が、右にみた大津百艘船と競合し、軋轢を生じるようになった。

彦根藩は「皇都非常の節は三湊とも上下荷運漕指し留め、船数残らず大津表へ相廻」すという、京都守護の役割を担っていたため、その前進基地として大津に屋敷を拝領していた。この屋敷の中に商人を住まわせる一角があり、そこを「沢山他屋」(さわやまたや)と呼んでいた(『彦根市史』中)。

「沢山他屋」の者たちは、彦根藩の庇護のもとに同じ場所で廻船を行うため大津百艘船の特権に抵触することが多く、七世紀前期から争論を繰返していた。

大津百艘船側の主張は、商人の荷物であれ大名の荷物であれ大津から積出す場合は、他浦の船には積ませず大津百艘船が扱ってきた、と言うのである。

しかし、たび重なる衝突も享保五(一七二〇)年三月、京都所司代松平伊賀守忠周(ただちか)は大津から彦根へ積みおろす荷物は一切大津百艘船へ積ませないことを申し渡した。

同時に、京都町奉行所は、大津百艘船側へ「彦根領分荷物只今迄百艘方にても積み来る儀これあり候えども、自今は一切積み申す間しく候事」と申し渡したのである。

彦根三湊側は、より上級権者を引き出すことにより古来の由緒と既得権をかざす大津百艘船から勝訴を得たのである(『彦根市史』中)。

彦根三湊側に屈服させられた大津百艘船は、以後漸減の一途をたどり復活することはなかった。

湖上を回漕する荷物の絶対量が激減していくなかで、彼らの拠りどころとする特権すら失うに至り、湖上交通の歴史的役割が転換を迫られていたと言うことができる。

三 宿駅と馬借 top

1 宿駅の世界

東海道と中山道

近江には京都と江戸を結ぶ二大幹線と称することのできる東海道と中山道が貫通していた。

このほかにも北国(ほっこく)海道・北国街道・北国脇往還・若狭街道・御代参(ごだいさん)街道などが走っていた。 |

|

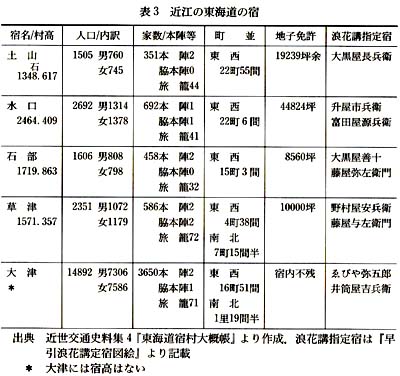

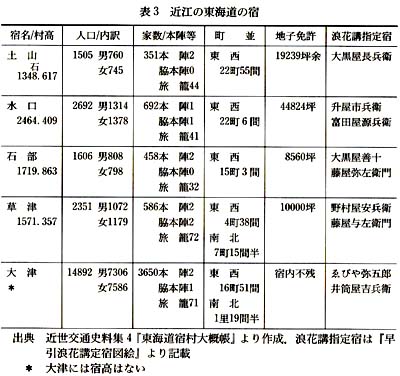

東海道の宿駅として土山・水口(みなくち)・石部・草津・大津の五宿、中山道には柏原(かしわばら)・醒井(さめい)・番場(ばんば)・鳥居本・高宮・愛知川(えちかわ)・武佐・守山の八宿が置かれていた。

東海道・中山道の宿駅としての相違点は前者には地子免許があり後者にはそれがなかったということである(表3・4)。

享和二(一八〇二)年三月、大坂での公務をすまし江戸へ下った太田蜀山人(しょくさんじん)は、草津宿から中山道へ入ると「にはかにひなびたるさまにして、東海道の賑ひには似もつかず」と、日記に記しており、中山道が意外と寂れていたことが窺われる(「壬戌紀行」『大田南畝全集』八)。

草津は東海道と中山道の分岐点として交通の要衝の地であり、かって織田信長が直轄地として望んだという逸話も残り東山道から都をさして登る時、あと一日の旅程となる地点にあった。

以下に、草津宿の整備と草津から大津へ行く迂回路として発達した湖上の渡のひとつ矢橋の渡について見ていきたい。

草津宿の成立

戦国期、六角氏に属し、元亀年間に信長に属した田中長門守泰綱の孫の田中九蔵景繁(かげしげ)は、天正三(一五七五)年織田信孝へ仕え、野洲郡吉見村に居を置いていた。 同十年六月二十日、野洲郡内で七六〇石を宛がわれたが、信孝滅亡後の消息は不明で草津へ移住したとある(堀井清二・氏所蔵文書)。

その後、文禄三(一五九四)年五月、のちに徳川家康に仕え代官となる佐野綱正より田中九蔵親子の諸役儀が免除される。 これは「自余の仁には相替り 関白様数年御宿申さる人」と、秀吉や秀次に宿所を提供していたからである(木下良三氏所蔵文書)。

慶長十二(一六〇七)年十一月二十四日、大久保長安は先代のとおり諸役儀を免除し、将軍入国の節にはご奉公をするようにと命じている。 これは田中九蔵へ草津宿の本陣を命じたものとして考えることができる(同前)。

東海道と中山道との分岐点である草津宿は、近世初期以来将軍の上洛・下向、公卿たちの江戸参向そして参勤交代が制度化する前より西国大名たちの江戸参府、あるいは幕臣たちの二条・大坂御番のための上洛などに際し利用されてきた。 このため慶長六年には、一八〇〇坪の地子(ちし)が免除される替りに三六疋(ひき)の伝馬の常備が義務づけられた (『近江栗太郡志』巻三)。

元和四(一六一八)年の幕領の成箇帳によれば草津村高一五〇七石二斗二升のうち一〇石九斗二升が「御伝馬屋敷」として免除されている。 寛永十八(一六四一)年には、伝馬一〇〇疋・人足一〇〇人の常置が命じられ、これに伴い地子免許高は一万坪(三八石六斗五升)へと増大した(芦浦観音寺文書)。

さらに同十年三月、幕府は草津・守山宿へ御伝馬人足・次飛脚御用のため毎年米三五石六斗余二二石七斗余をそれぞれ支給するように代官観音寺へ命じている。 中山道の守山宿(村高一八〇〇石余)への支給高に対し三倍近い高であることに草津宿の利用度の高かったことが窺われるのである(同前)。

田中九蔵本陣

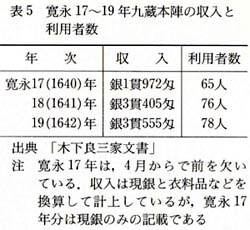

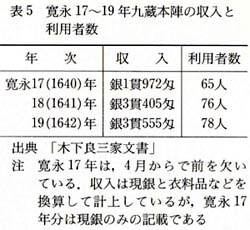

田中九蔵本陣家には、寛永十七~九年の「御ためう衆被下候(くだされ)帳」が残されており、近世初期の本陣利用状況が分かる(表5)。

これは、宿賃ではなく宿泊なり昼休みをした当事者が本陣への心付けとして下賜したもので、金・銀・銭の三貨のみならず、小袖・単衣(ひとえ)物・帷子(かたぴら)などの衣料品が多く見られる。

しかも、これは大名の領地高や社会的な地位とは関係なく、あくまでも志の範囲であった(木下良三家文書)。

たとえば、寛永十七(一六四〇)年五月二十七日、春日局は宿泊か休息か不明であるが、帷子二・単衣物一を京都で渡している。

ついで七月二十八日、下向の時に宿泊をし銀二枚を渡している。

大名に対して公卿たちは、品物の場合が多くその事情が推し量られる。 |

|

宿泊に対して小判一両を支払った京極高治(宮津城主京極高広二男、寛永十七年五月二十六日)・寺沢堅高(同年八月九日)・九鬼久隆(摂津三田城主、同十二日)・小笠原長次(豊前中津城主、同十八日)のような者もいれば、幕臣のように(同十八年正月三・七日)銭一貫文にすぎない場合もあり格差は大きい。

宿泊にしても公卿の場合では、「京ニテ礼ニ参り下され候」と、言った場合も見られ必要経費を上廻るような出費を余儀なくされたうえで支払われる場合があった。

もちろん大名・公家などの公用のために利用される宿泊施設ではあったが、空いている時には僧侶などを含め庶民が宿泊することも可能であったし、さもなければ表に見える人数だけではとても維持していくことは不可能であったと思われる。

矢橋(やばし)の渡

近江八景のひとつ矢橋の帰帆で知られる矢橋の渡は、中世以来利用されてきたものである。

慶長初年、近くの山田村が新浜をたて矢橋の旅客を奪おうとしたことに対し前田玄以らは、矢橋の渡の保護を命じている(谷覚氏所蔵文書)。

慶長六(一六〇一)年十一月、膳所城主戸田一西(かずあき)は、矢橋村船頭の田役免除を申し渡したが、これは草津より陸路を瀬田の唐橋を経由して大津へはいる迂回路的役割を持たせるためであったと考えられる。

慶長・元和年間、船頭たちへの諸役は免除されたかわりに上銭(うわぜに)として年に一五〇貫文を納めていた。

また、上銭とは別に船運上が一艘につき銭六貫八七二文納入されていた。 のちに、上銭は船運上と一緒に扱われるようになった(同前書)。 |

図83 矢橋の渡(『近江名所図会』)

|

矢橋より対岸石場までは湖上五〇町の距離で、船賃は早く元和二(一六一六)年五月、幕府年寄衆連署をもって定められている。

船賃一人六文、商人荷物一駄(四〇貫)につき鐚銭(びたせん)一八文、乗りかけ荷も一八文と定められた。

船賃は、その後引き上げられ宝永四(一七〇七)年には一〇文となっている(芝田清蔵家文書)。

「急がばまわれ瀬田の唐橋」との俚諺(ことわざ)もあるように湖上わずか五〇町ではあったが、遭難事故もみられた。にもかかわらず、矢橋の渡が利用され続けたのは、京都へ向かっている場合は、少しでも疲れを疱すためであり、下向の場合では少しでも近道をとりたい心境からであったと思われ、同時に近江八景の名勝を見物しようとしたものと思われる。

この矢橋の渡へは、草津宿から東海道を折れて進むもので、宿の繁栄と軌を一にしていたといっても過言ではない。

ただ、下向客は、楽をしたぶん道を余計にとったであろうことから草津宿は素通りになる可能性があった。

2 若狭・敦賀からみた近江・京への道

top

馬借

江戸時代の人と物の流れの中心は、越前敦賀からみれば、近江塩津あるいは海津へとたどる道、若狭小浜からは近江今津へとつながる道にあった。

北国から敦賀や小浜に入津した米や大豆は、江戸時代中期にその量を減少させながらも、その大半がこのルートをとって大津へと運ばれていった。

敦賀・小浜から近江へと向かう荷を上(のぼ)せ荷、反対に近江から敦賀・小浜さらには北国へと送られる荷を下り荷といったが、総量からすれば上せ荷が圧倒的に多く、敦賀では上せ荷一駄(五斗俵二俵)につき米二升(京升一升九合八勺)が、小浜では米一升(京升七合七勺)が徴収され、それぞれ駄別(だべつ)、沓代(くつだい)と呼ばれた。

これらの荷を運ぶ中心は馬借(ばしゃく)である。

敦賀と塩津・海津を結ぶ街道には、十七世紀の末の敦賀に一七二疋、途中にある疋田には三七二疋の馬がいた。

一方小浜には北国からの荷で賑った十七世紀半ばから十八世紀ごく初めまでは馬四〇〇疋がいたが、十八世紀半ばをすぎた頃には一〇〇疋にまで減少した。

馬借が運ぶ荷物の取り扱いを、小浜の場合でみておこう。

馬借による荷物の運送については、小浜の大津町に掲げられた寛文九(一六六九)年の高札に以下のように規定されている。

第一条では、小浜で問屋より荷を受取った馬借は荷物を濡らさぬようにして熊川(くまが)の問屋へ渡し、もし運ぶ途中で目方が減少するようなことがあった場合には馬借がその分を弁償し、さらにそれが盗みであると判明した場合には斬罪に処されると規定し、

第二条では、馬借は運ぶ道中で積み荷を家に入れてはならないとし、

第三条では、熊川への道は脇道を通ってはならず、また馬借が問屋を選り好みしてはならないこと、

第四条では問屋に対し馬借が悪口してはならないこと、

第五条では、小浜・熊川の町中で馬借は馬に乗ってはならないことが、定められていた。

新たなルート

江戸中期になると新たなルートが様々に生み出される。

その一つは、敦賀・小浜から琵琶湖までは従来と変わらないものの、米や大豆が運ばれる大津へのルートではなく、琵琶湖を横切り湖東さらには美濃へとつながるものであった。

このルートの上を運ばれた荷は、江戸中期に広く展開する農村での金肥の雷要に応えるもので、その中心は瑕夷地で漁獲され加工されたニシンやニシンの〆粕であった。

江戸中期になると、馬借とならんで荷物を背に担って運ぶ背持が広範に展開する。背持は当初、入津した荷が多く、馬借だけでは運びきれない時に利用された補助的な輸送手段であったが、馬借とは異なり荷を宿駅で継ぎたてることなく運ぶことが許されたこともあって、江戸中期には、独自の発達をみせた。

背持の運ぶ荷の中心は、若狭や敦賀の浦々から京都をはじめとして近江や丹波の各地に運ばれるようになった魚荷、とくに若狭から鯖(さば)荷である。

近年「鯖街道」と呼ばれるようになった道々である。

この鯖については、十八世紀の半ばに成立した地誌である『稚狭考』(わかさこう)に、

| 西津小松原・下竹原・出村漁家の男女老少、凡三千人六百家といふ、大船八九十艘、小船百五六十艘あり、近年段々繁盛して戸口多くなりたるなり、鯖を釣事第一の業なり、他魚と違ひ刺鯖とて関東の諸国までも七月佳義に用ゆるにつき、夥敷(おびただしき)塩製して出るなり、 |

とあるように、十八世紀中葉に鯖の漁獲は大きく伸びたことが知られる。 |

図84「鯖街道」の風景

|

また、小浜の市場仲買仲間の安永九(一八七〇)年の記録は、大飯郡で魚商人が増加しつつあることと共に、

「名田庄、丹波辺の在も前々より魚喰候事次第ニ多相成候由、元禄之比(ころ)始て広ク揃、宝暦之米下直(げじき)之頃より益(ますます)弘なり安永ニ世上益ゆるみ候ニ付、近年「丹波も生魚喰覚、名田庄も無塩之味賞候様ニ成候」

と山村である名田庄や丹波で生魚が食されるようになってきた状況を伝えている。

巡礼の道

江戸時代中期の街道を考えるうえで見落とせないのが西国三十三ヵ所をめぐる巡礼者の道である。

巡礼の道は、第二十九番札所(ふだしょ)である丹後国松尾寺から若狭を通って、第三十番札所である竹生島へと続くが、その間、札所ではないが青葉山の中腹にある馬頭観音をまつっだ中山寺にも多くの巡礼者が訪れている。

丹後街道を東に進んだ巡礼者は、そのまま陸路を小浜へと辿ったものと、和田で渡舟に乗り小浜で下船するものがいた。

元文五(一七四〇)年に小浜の船主桑村と和田の船主権右衛門とのあいだで争論が起るが、この時権右衛門が扱うことを許されたものの中に年貢米や塩などと共に巡礼者がみられる。

享和二(一八〇二)年には、和田と小浜への途中にあり巡礼者の宿駅であった本郷村から、従来一艘であった和田通船が二艘に増加したことを差止めるよう願いがだされるが、ここでも巡礼者をめぐる争いがみられる。

小浜からさらに東へと進むと、遠敷(おにゅう)郡日笠村で敦賀への道と今津への道とが分岐している。

この分岐点に今も「右しゆんれい道 左北国ゑちせん道」と記す道標が残されている。

道は国境に近い熊川の宿を通過し、峠を越え近江保坂村に入る。

ここにも「左わかさ道 右京道 左しゆんれいみち今津海道」と刻まれた安永四(一七七五)年の道標がたっていた。

今津から湖上を第三十番札所である竹生島へ、竹生島からは琵琶湖の東側の早崎浦へとわたり、第三十一番札所長命寺へと向かう。 早崎浦の東に位置する北国街道沿いの曽根村には「左竹生島道」と刻まれた文久二(一八六二)年の道標が残されている。

四 漁業と争論 top

1 琵琶湖の漁業と争論

堅田の漁業特権

近世、琵琶湖における漁場争論を個別に見ることは不可能であるので、ここでは「諸浦の親郷」と袮された堅田(かただ)村の漁業特権とそれゆえに周辺の村々と生じた漁業争論について琵琶湖の用益権に付随する小物成徴収の問題をも合わせて見ていきたい。

『滋賀縣漁業沿革謔』に所収された「恐れながら元禄年中小野半之助様より漁猟御運上仰せ渡され候御示書の御文言に対し訳書仕り差し上げ奉り候口上書」から堅田村の特権の由緒と江戸時代前期の漁業の実態を知ることができる。

これは、元禄四(一六九一)年一月、大津代官小野半之助宗清が堅田村漁師へ宛て九五ヵ条の覚書に対する堅田村の返答書である。

要約すると次のようになる。

① 足利尊氏より軍忠の恩賞として「海陸ノ関務」の知行を許され、織田信長より「湖水一円」の知行を許され、豊巨秀吉からも「何ノ浦ニテモ漁猟」有り来りの如く安堵され、更に徳川家康から同様の朱印状を頂戴し「諸浦ノ親郷」と定め置かれた。

② 本堅田村は本切(農業と船稼ぎ)・西の切(網漁・浮はえ)・東の切(網漁)・今堅田(釣漁)に分かれ、それぞれが他人の漁を侵さないことになっている。

③ 慶長十六(一六一一)年以来、真鴨一〇〇羽を献上してきた。

その後、代銀納として三一一匁九分を上納してきたが、元禄に入ってから江州一国は井伊家の鷹場(たかば)となり猟が不自由となったので運上銀を一〇〇匁に減額してもらった。

④ 元禄三年、あらためて湖水漁猟運上は「銀四百九拾二匁」となった。

⑤ 湖水諸浦どこでも漁猟をするというのは「大網」のことである。それぞれの浦にも漁猟かおり、差し障りのないようにしてきた。

⑥ 膳所城先・彦根城先や山門(延暦寺)・寺門(園城寺)領など殺生禁断の場所には注意をしてきた。

⑦ 運上や小物成を納めている村の浦辺では、お互いに支障がないように漁猟をしてきた。

以上が「諸浦ノ親郷」の由来と堅田村漁猟のありようを述べたものであるが、琵琶湖の漁猟全体を窺うには限界がある。

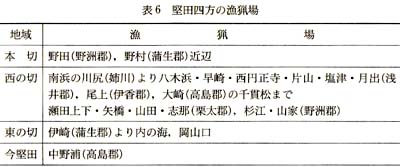

堅田の漁場

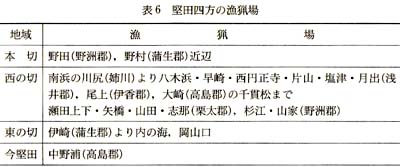

つぎに、堅田村漁師たちの漁場はどこまでであったのか見ていきたい。 これは、堅田村四方の漁猟形態により分けられていた(表6)。

網漁・浮はえ漁を中心とする西の切の漁師はほぼ琵琶湖全域を漁場として占有していた。 しかし他村における漁猟活動がどこまで欸されていたのか問題は残る。

ことに 小物成場が設定されている村々の地先での漁猟は、相互の利害が抵触することは必至であった。 |

|

「湖水一円水中「御公儀御直支配場ニテ、湖中ニ際限ヲ定メ、領主地頭ヨリ求配場小物成場ヲ相定(あいさだ)メ候儀」は聞いたことがないと、堅田村は主張する。琵琶湖湖中の用益権は、山野河海の用益権が公儀に帰属するという考え方である。

従って、公儀へ小物成をさえ上納すれば堅田村の琵琶湖一円での漁猟活動は正当化されると言うものである。

堅田との様々な争論

以下に堅田村の漁猟活動をめぐる近村との争論についてみていきたい。

1 尾花川藻草(もぐさ)取相論〔堅田と尾花川〕

大津百ヵ町のひとつ尾花川は、十六世紀後期、琵琶湖で最初に大網(おおあみ)を工夫したという伝承を持ち、慶長六(一六〇一)年四月、大網(地引き網)漁が安堵され網役を上納していた。

ところが、寛延元(一七四八)年十一月、山門(延暦寺)・寺門(園城寺)から寺領内における殺生禁断が命じられ、尾花川の志賀浦における漁業が差し止められた。

これに対し尾花川は、慶長年間以来認められてきたことを主張したが、京都町奉行の曖(あつかい)により訴訟を撤回するかわりに尾花川にも魞漁(えりりょう=うなぎなどをとる仕掛漁)と藻草の採取を願い出ることにした。

寺門側は、魞漁は湖中のことゆえ関与しないことを、堅田側は魞漁と藻草の採取は堅田の既得権に属していると返答し、尾花川の新規の参入を拒否した。

尾花川は、藻草の採取は地先の村々の権利に属し、また魞漁もその土地の浦支配が当然であると主張した。

地先の魞(えり)は、その村の領主支配下にあり、従って尾花川にも尾花川の魞があって当然と主張したのである。

しかし、同四年四月、京都町奉行所は、尾花川の¥漁は新規ゆえ認めず、藻草についても堅田の既得権ゆえに認めず、尾花川の全面的な敗訴となった。

この結果、尾花川は村の漁業占有水域を狭められていくこととなる。

堅田は、本来藻草採取権のみあったものが、尾花川の漁業水域へと進出をはかるようになった(「尾花川共有文書」『滋賀縣漁業史』上 資料)。

2 堅田村藻草取相論〔堅田と寺門領六ヵ村〕

文化十三(一八一六)年より文政二(一八一九)年かけて堅田村と寺門領の六ヵ村(別所・上田・山上・新在家・錦織・正光村)とのあいだで藻草採取をめぐり争論が引き起こされた。

事件の発端は、九月十二日、堅田村百姓が大津へ藻を取りに行った帰り別所村の者に見つかり藻を奪われたことである。

争点は、「寺門領は陸方之儀にて、湖中において前々より堅田藻取場」とする、堅田村の主張に対し、「字さい川より尾花川北の入口迄寺門領の間は相手六ヶ村の地先に付き、堅田村へは取せ間しき」とする、別所村の言い分である。

この争論は、領主である園城寺が「第一寺門地先守護不入御朱印に相拘り、湖中桿立て限り寺門拝領の場所にて殺生禁断の旨、これにより他領の者は何事によらず立ち入らせ候儀は曾てこれなし」と、中世以来「守護不入」の殺生禁断の場における漁猟活動の是非を問うかたちの浦境争論へと発展した。

文政元(一八一八)年九月、堅田村の藻草採取に関しては、園城寺側か堅田村の主張を受入れ「磯際より沖中迄の藻草、他村は勿論、地先村方たりともとらせ申さず」と、落着することとなった。

しかし、浦境をめぐる問題については、翌年二月「寺門領内の湖中え他所より立ち入り藻草取るの儀におゐては、一山の規則に相背(あいそむ)かざる様対談書付(かきつけ)等取り候上にて、立ち入らせ申すべき次第の儀は定り事に候」と、寺門領内の湖中への立ち入りについて書付を取ることとして和談が成立した(『江州堅田漁業史料』)。

3 堅田村竹筒漁相論〔堅田と木浜村〕

これは、文政六(一八二三)年、堅田村の対岸の野洲郡木浜村百姓らが「(堅田村)浦葭(よし)際より沖の方へ竹之筒に蜆田螺(しじみたにし)を砕き入れ、湖中え漬け置き、日々鰻(うなぎ)鯰(なまず)を取」るため、堅田村漁師の渡世の障りとなるため中止を申し入れたが、聞き入れないため京都町奉行所へ訴えたものである。

木浜村は「筒漁仕る間しく」という一札をいれ、奉行所の斡旋により内済となった。

しかし、本浜村は、それまで旗本伊東主膳知行所であったが、天保二年より多羅尾靭負(たらをゆげい)支配の幕領となったため、以前通り木浜村は竹筒漁を始めた。

木浜村の主張は、以前はともかく、今は幕領となったので小物成を納めさえすれば、代官所より差し止められないかぎり中止するわけにはいかない、と言うものであった。

天保三(一八三二)年、文政六年の内済が破綻したため堅田村は、再度木浜村を京都町奉行所へ訴えた。

その後の経過は不明だが、堅田村にとって新規の漁は既得権を侵害されたと理解していること、これに対して木浜村は、幕領となったため竹筒漁は問題はないと理解している(『守山市史』下)。

この争論には、幕領なれば「新規之漁」さえ許されると、考えられていたことが注目される。

山野河海の領有に関わる公儀支配という観念が浮上しているのである。。

江戸時代、堅田村の漁猟活動は、まったく「諸浦の親郷」としての既得権に基づくもので琵琶湖一円をその漁猟場としていた。

しかし、このことはつねに他村との争論の危険性を孕んでいた。

文政五(一八二二)年十月、幕府は栗太郡矢橋村との鳥猟をめぐる堅田村との争論に対し堅田惣漁師へ猟場浦の地先に対し権柄がましい無礼がないようにすること、「諸浦の親郷」であることは諸浦で承知しているので一層慎み深くすることなど、五ヵ条を申し渡した。

訴訟の申渡しにかかる文言が記載されることは、自ずと堅田村がどのように見られていたかを示してくれるものである(『江州堅田漁業史料』)。

2 若狭の漁業 top

漁法の先進性

戦国時代から江戸時代にかけて全国各地に大小様々な城下町が成立した。この城下町の成立と発展は、その地で消費される食料用の魚の需要を生み、それを背景に各地で漁業が大きく発展していった。

越前・若狭、なかでも若狭の漁業は、江戸時代前期には日本海沿岸地域で最も先進的なものであった。

主たる漁法は、地先漁場での大敷網に代表される網漁と沖合の漁場での沖漁であった。網漁には、様々なものがあるが、若狭湾では鎌倉時代の末には大型の網が、室町時代には大敷網の原型となるものがみられる。慶長七(一六〇二)年の調査によれば、若狭四九ヵ浦のうち二一ヵ浦に大型の網である「大網」が少なくとも四三側(かわ)あり、各浦での漁法の核をなしていた。

沖漁には二つの形態があり、シイラなどを釣る釣漁とカレイなど獲る網漁があった(『福井県史』通史編3)。

十八世紀に入ると、日本海側でも漁業が一般化し、またそれより少し遅れて蝦夷地でのニシン漁が盛んとなり、越前・若狭の漁業の先進性は徐々に薄れていくが、当地方でも、それまでの大敷網の規模が大型化し、また綱の形態も変化をみせるようになる。

また沖漁も、江戸時代の初めには敦賀の両浜のみが網漁を行っていたのに対し、越前の甲楽城(かぶらき)・糠(ぬか)・高佐(たかさ)・厨(くりや)・玉川・左右・居倉(いくら)・蒲生、若狭の早瀬・常神・田烏・小松原など諸浦でも沖での網漁を始めるようになっていった。

さらに、若狭ではかがり火による鯖の釣漁が盛んとなり、漁場も丹後沖から能登沖にまで広がっていった。

水揚げされた多くの鯖は、京都に送られたが、十八世紀の中ごろには北丹波の村々でも塩物や乾物だけでなく生魚も食べるようになり、その地域の村々にも運ばれるようになった。

漁場争論

こうした新規の漁業や新たな漁法はしばしば争論を引き起こした。

明暦三(一六五七)年、若狭の田島浦と矢代浦とのあいだで浦境の漁場をめぐっての争論など、江戸時代の初めには地先漁場をめぐる争論が多発した。

地先の争論には、定置網と引き網とのもの、新しい網の採用をめぐるものなどがあった。

沖漁での争論には、釣漁である延え繩(はえなわ)漁と手繰(てぐり)網による引き網漁との同一漁場におけるもの、同一漁法による新規参入などをめぐるものなどがあった。

もっとも大規模な争論は、寛文四(一六六四)年に起きた底はえ縄漁と沖手繰網漁とのものである。

この争論は、丹後半島の経ヶ崎と越前岬とを結ぶ若狭湾のほぽ中央、深さ約三〇〇メートルにある「沖ノ瀬くり」をめぐって、手繰網による引き網漁をしていた敦賀の両浜漁師町と釣漁をしてきた敦賀立石浦のあいだで起きた。

タラ・カレイ・蟹・エビの好漁場であったこの漁場は、この両者だけの漁場ではなく、若狭・丹後・越前丹生郡の諸浦、なかでも若狭三方郡の浦々の重要な漁場であり、争論はいっきに広域化していくが、翌年に小浜藩による裁許がなされ、この漁場をめぐる新たな秩序が確定した。

一般に権利を侵されたとする浦は、藩に訴えるが、多くの場合、藩は新たな動きを「新儀」として禁止し、旧来の秩序を守る方向で対処したりこうした漁業における「新儀」の禁止は、漁法の進歩に阻止的に働くが、それでも徐々に新しい漁法も採用されていった。

五 近江商人の活動と特産物 top

1 近江商人の活動

近江商人のイメージ

犬財閥住友の基礎を築き大番頭と称された広瀬宰平(ひろせさいへい)と、甥で大阪経済界の基礎を築いた伊庭貞剛(いばさだたけ)がともに近江商人を輩出した八幡近郊の八夫(やぶ)村(野洲郡)と武佐村(蒲生郡)の出身であった。

二人とも独自に起業したわけではないが、近江商人輩出地の雰囲気をうけて育ったものと思われる。

戦後、急成長をとげ国土の数パーセントを保有する西武ブルーフの堤氏は、二十世紀が生んだ最大の近江商人といえよう。

しかしながら、近江商人と言う言葉がもたらすイメージには、近江を故郷としている人たちに対しいささかの侮蔑と妬(ねた)みが込められているように思われるのである。

行商を基本とし、全国各地に支店を設け、各種の商品を取り扱い、支店の利益を国元へ還流させる方式は、今日の商社にも似たものであった。

勤勉・倹約・正直・堅実を旨とする経営精神は、ややもすれば「近江商人が歩いたあとは草もはえぬ」と言う中傷を招くこととなったのである。

近江商人の特徴

近江商人は、出身地により①八幡商人、②日野商人、③五個荘商人、④愛知川商人、⑤高島商人などに分けることができ、それぞれの特徴が見られる。

①は城下町の商人として早くから商業活動を展開したが、文禄四(一五九五)年京極高次が大津城へ移り八幡山城が廃城となったことから城下の商人たちは各地へ活路を求め動き始めた。これが近江商人が他地域での商業活動を主とした理由のひとつに考えられている(江頭恒治『近江商人』)。

元和元(一六一五)年、南海に雄飛し安南国(ベトナム)で成功し、正保四(一六四七)年長崎へ戻ったところ、すでに鎖国令のため帰国すること叶わず故郷に錦を飾ることができなかった西村太郎右衛門は、長崎の絵師に「船中歓談」の絵馬を描かせ八幡の日牟礼(ひむれ)八幡宮へ奉納したと、伝えている(『滋賀縣八幡町史』上)。

一方、八幡商人の中には早くから蝦夷地に目を向けていた者もいて、松前・江差など渡島(おしま)半島から近世後期には東蝦夷地にまで進出している。

日野・五個荘商人の多くが関東・東北への進出にとどまることを見れば、八幡商人たちが波頭を乗り越えての商業活動を選択したことは注目されるものである。

日野商人は、蒲生氏郷の伊勢転封さらに会津若松への転封に従って行ったものも見られ、東北・関東を商業活動のエリアとした。

五個荘・高島商人は、江戸中期以降に発展していき、愛知(えち)川商人は明治以降に進出していった。

近江商人の数は、五個荘が最も多く輩出している。

このほか蒲生・愛知郡を中心に蝦夷地との交易を展開していたのが八幡・薩摩・柳川出身の商人たちで「両浜商人」と呼ばれていた(前掲書)。

近江商人の活動

近江商人の商業活動は、天秤棒による行商で、近江の産物(麻布・蚊帳・合薬・漆器・呉服・木綿など)を東北や関東へ運ぶ「持ち下り商い」の形をとり、帰路には現地の産物(生糸糸・青苧(あおそ)・紅花・蝋(ろう)・漆(うるし)など)を上方へ運ぶ「鋸(のこぎり)商い」と呼ばれる営業方法であった。

資金を蓄えたならば東北や関東の要地に出店を構え次はそこを拠点に行商を続け販路を拡大するやり方であった。

彼らは利益を国元へ送るだけではなく、出店を置いたところで醸造業などを興し地域の産業育成に寄与するところ少くはなかった。

事実、こんにち茨城・栃木両県における醸造業者の多くは近江商人出身者で占められていることは、このことを裏付けている(小倉祭一郎『近江商人の経営』)。

ここにふれたように蝦夷地(北海道)開発は、近江商人の江差・松前への進出を基礎にしている、といっても過言ではない。

天明六(一七八六)年、松前で出店を構える商人一七名のうち一一名が近江出身者でそのうち九名が柳川村出身者で占められていた(「蝦夷地一件」『滋賀県八幡町史』下)。

青雲の志を抱き成功した者をたよっていった結果といえよう。

また、天保九(一八三八)年の松前城下における富豪調査では、上位五名の内三名が近江出身者であった(「北陲対問」同前書)。

遠く東アジアへ乗り出した十七世紀初期と時代は異なるが、冬季は船路さえ絶え果てる蝦夷地へと向かわせた事由は那辺にあるのだろうか。

米作末成立の蝦夷地における松前藩の特殊な知行制度にかかわって、上方より米・酒・麹(こうじ)・塩などの生活必需品などを瑕夷地へ運び、鯡(にしん)・鱈(たら)・鮭・鮑(あわび)・昆布などの海産物を上方へ回漕することに商運を見いだしたからではないかと推察される。

中でも鯡は、元禄期以前より魚肥として摂津・河内における棉作生産をささえ、湖東平野の米作を豊饒なものとした。

野洲郡江頭(えがしら)村の港へは寛文年間(一六六一~七二)より敦賀を経由し湖上を回漕し入津している(江頭区有文書)。

近江商人の番付

近江商人の成功は他者による妬みや俗諺を生みだしたが、それでも成功者=身代をきずきあげた者への喝采(かっさい)は広く喧伝(けんでん)されたのである。

天保・弘化(一八三〇~四七)年間に作成されたと推定されている「湖東中郡日野八幡在々持余家見立角力(みたてすもう)」(図85)には、惣後見・頭取・世話人・行司などを含め二二五名の近江商人が印刷されている(真崎俊朗氏文書)。

注目されるのは、これらの名前の上に資産形成の特徴が九つの記号で区別されていることである。

東の大関に位置する神崎郡位田(いんでん)の松居久右衛門と惣後見の外村(とのむら)与左衛門や松前屋小八郎には「此印し分けん家久金家督仕にせ商売一切揃長者随一之印」と、打ち出の小槌の中に宝の字が描かれた印がある。

この金持ちの名前と資産形成の事由を記号化した見立角力は引札として版行されており多くの人々の目にふれたものと思われる。

はじめにあげた広瀬や伊庭もこれらを見て育った可能性はある。

羨みを誘うだけでなく努力と機会と運に恵まれさえすれば身代を築きあげることができるとの夢を与えたのではないだろうか。 |

図85 湖東中郡日野八幡在々持余家見立角力

|

店掟と家訓

さて、近江商人には商売上の心得や就業規則を定めた店則や店掟、日常生活上の生活規範を定めた家訓を残したものが見られる。

文化二(一八〇五)年、日野の豪商中井源左衛門が残した「金持商人一枚起請文」はよく知られたものである。

これは、家訓そのものではないが、商人としての道や心がけを子孫へ説いたものとして近江商人の意識や考え方を知るうえで重要なものである。

神崎郡金堂村出身で布商人として財をきずき今日に至っている外村与左衛門家と分家の外村宇兵衛家・外村市郎兵衛家には、幕末以降の家訓や店則が多く残されている。

弘化三(一八四六)年、外村与左衛門は「家之掟」二四ヵ条を定め、質素倹約に心がけ、忠孝・孝行につとめ、分に相応しい日常生活入にみずからを律することを求め、奥書に「財は世の中に至れる宝なれとも悪く用ゆる時は身を害し家をへほろほす、誠は天の道なり、只忠信を主として常に古風を慕ひ御国恩を忘れす、銘々身の分限に応し質素節倹を守り、家業油断なく精を入れ、何事も堪忍の二字を深く弁(わきま)ふへし」と、書き残した。

さらに安政三(一八五六)年には、全一四五ヵ条にもおよぶ「作法記」を作成し、家の相続・分家の方針、営業方針、奉公人の規程、給金の取決め、冠婚葬祭の勤方(つとめかた)、食事の差配にいたるまで微に入り細に入る家訓と店則を合わせたものを定めている。慶応四(一八六八)年には「追作法記」が作成された。

激動の時代を乗り切っていくため「作法記」に追加をしたものである。

しかしながら、「家之掟」にみられた「主人え忠誠」、安政三年に作成された「心得記」(「作法記」と対のもの)の「忠誠怠りなく」と言った、

奉公人へ求めていた規範が、この「追作法記」ではなくなり、「奉公は其の身の行末まて安穏に過ぎ候 終行(ついのてだて)に候えば、一廉勤功(ひとかどきんこう)これなくては何を以て、生涯全(たも)たさる」と、奉公で「勤功」をあげることが人生を左右することだと明言している。

当該期、もはや奉公人へ対し奉公することの価値や意味を提示しなければならない時期に直面していたのである(藤田貞一郎『五個荘町史資料集』I解題)。

2 近江・若狭の特産物 top

近江の特産物

石高八三万石余と陸奥(むつ)国についでの大きな石高をもった近江は、国の六分の一を占める琵琶湖からの漁獲物のみならず農業生産物においても元禄期以前より特産物と称されるものを産出していた。

寛永十五(二号八)年頃刊行されたといわれる俳諧の書『毛吹草』には近江の産物が記載されており、畿内をのぞくと近江の九二点は一番の数である。

湖魚が多いのは当然のこととして鮒鮨(ふなずし)・信楽(しがらぎ)焼・長浜糸・高宮布などは、今日に伝わるものである。

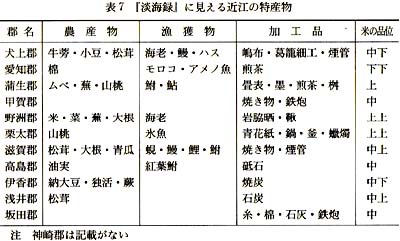

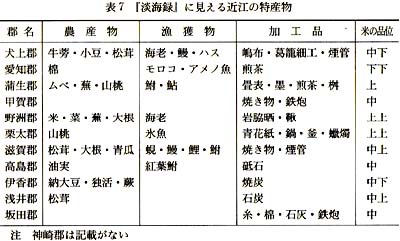

つぎに『淡海録』に記載された「江州海陸土産」より十七世紀末期の近江の特産品を見てみよう(表7)。

大津は北国米と近江米の集散地として知られていた。 |

|

近世前期では、北国の米が敦賀より湖北の三湊から大津へ回漕され、それを北国米と総称したのに対して、近江で生産された米を近江米と総称したことが知られ、一国を単位とする米のブランド化が成立していたように思われる。

伊吹山の艾(もぐさ)

温熱刺激により血液の循環をよくさせる時などに用いられた灸は、艾(もぐさ)を材料として製造された。

近江は、古来より薬草の産地として知られ、なかでも伊吹山の薬草は、古歌に詠われるほどの著名なものであった。

この艾は、一般的に知られる蓬(よもぎ)とは別種の蓬(イスヨモギ・オホヨモギ・ヤマヨモギなど)を原料として、刈り取ったのち、乾燥させ、石臼で引いて艾を精製したものである。

この伊吹艾を製造販売したのは、中山道柏原宿にある亀屋であった。

十数軒ある亀屋の中で亀屋左京の店は、六代七兵衛のとき、奇抜な宣伝効果により全国的に知られるようになった。

民間療法である灸治用の艾を行き交う人々に提供することで販路を拡大していったのである。

十九世紀中ごろの江戸での風俗などを記した『守貞謾稿』には、伊吹艾(いぶきもぐさ)の江戸での評判を載せている。

売り子の詞は、上方(かみがた)落語「亀屋」の中で伝えられている(『近世風俗志』一)。

その後、明治に入ると鉄道の開通と共に通行人の減少により需要も減少していくが、民間療治法として今に受け継がれている。

和中散と赤玉神教丸

東海道と石部宿と草津宿の間宿(あいのしゅく)にあたる梅の木(現栗太郡栗東町六地蔵)には、「和中散」という漢方薬を製造販売する店があった。

享和元(一八〇一)年二月、公務のため大坂へ向かった太田蜀山人は、三月九日石部宿を発ち梅の木へ入った。

| 「左のかたにはじめて梅の木和中散(わちゅうさん)といへるみせあり、聞しにも似ず小さなるみせと思ふに、又おなじみせあり(中略)五軒目を本家ぜさいといよ、門口に挑燈(ちょうちん)を出せり」 |

と、第一印象を記している(「改元紀行」『太田南畝全集』八)。

この「和中散」を販売する是斎大角(おおすみ)家は、梅の木の本陣をも兼ね、また大がかりな製薬摺機が道行く人々の目を驚かせたことから、『東海道名所図会』にも紹介されるまでに知られていた。

慶長十六(一六一一)年 三月、家康は上洛途中、永原御茶屋御殿で腹痛を起こしたが、医師が「和中散」を勧めたところ、たちどころに回復したという逸話をもち、このことが「和中散」の名を天下に知らしめることとなったと、伝えている(『栗東町史』二)。

「和中散」については、文人墨客の日記や名所図絵のみならず、ドイツ人医師ケンペルやシーボルトがそれぞれ日記に書き残している。

中山道鳥居本宿(現彦根市)には、近世前期より有川家が「赤玉神教丸」という腹痛や食あたりなどに効能のある薬を製造販売していた。「和中散」と同じように宿場の中に大きな店舗を構えていただけに『近江名所図会』にも紹介されるほどの活況を呈していた。

売薬の行商

「赤玉神教丸」や「和中散」が店舗販売であったのに対し、近江商人発祥地のひとつである日野では正徳四(一七一四)年、正野玄三が「万病感応丸」を発売して評判をえている。

これは、日野商人の行商販売によって東国を中心に知られるようになった。

のちに近江商人を代表する日野の中井源左衛門(一七一六~一八〇五)も青年時代には、売薬の行商で大成の基礎を作った。

正野家の成功をまねるように日野では、薬屋が一〇〇軒以上もあった。

これは、俗に言う「薬九層倍」と言われるほどの利益をもたらしたからと思われる。

太田蜀山人は、梅の木村の近くに伊吹艾を商う店が軒を連ね亀屋という屋号が多いことを書き残している(「改元紀行」『太田南畝全集』八)。

江戸時代、往来する人々の難儀は、急な胃痛・腹痛や腰痛・足痛などであった。

対処療法的とはいえ、速効薬が宿場などで求められたのは必然的なもので、主要街道が走る近江の宿場の中でこれらの薬が製造販売されたのは一種の商才と言うこともできよう。

近江牛の牛肉

近江牛が喧伝されるようになったのはさほど古い話ではない。

江戸時代から牛が飼育されていたのは当然のことであるが、それは農耕用のもので、たとえ老衰化したものでもそれを食用にすることは社会的に許容はされていなかった。

従って、牛肉が生産されていたとは考えにくいことである。

明治以前、近江の畜産について「伊香(いか)郡木之本(きのもと)村の市場はその創設実に二八〇年前であり、牛馬商は累代相うけて祖業を営んだ」としているが、これは役牛にかかるもので、食肉を意味しているものではないと思われる(窪田五郎『日本牛史』)。

少くとも食肉を目的とする牛の飼育があったとは考えられないが、にもかかわらず彦根藩による将軍や御三家をはじめとする有力大名への献上物に近江牛の味噌漬が挙げられているのは一体どういうことなのだろうか。

彦根藩献上の近江牛の味噌漬や干肉の歴史を詮索することは目的ではない。

問題は、献上に供する牛を飼育していたのか、あるいは必要に応じて領民から牛を調達し屠殺(とさつ)のうえ食肉を得ていたのか、ということである。

犬上・愛知両郡内で飼育された雌三歳の赤牛でよく太ったものを選び、藩役人の監督のもとで特別の牛小屋で飼育された。

屠殺前には胡麻を与え脂ぎったところを処理し、彦根で工夫された貯蔵法である味噌漬にされたとのことである(吉田忠「先進的技術と流通革命で広まった彦根牛肉と近江牛」)。

これはあくまでも需要が限定されたもので、しかも表向きは薬食い的な滋養目的ものであったと推察される。

しかし、たとえ滋養目的であれ美味しいものであれば、蓋をし続けるには限界がある。

牛肉の浸透

十九世紀に入ると庶民でも牛肉を口にすることは密やかに進行していたようである。

文化十二(一八一五)年十二月一三日、蒲生郡寺村(現蒲生町寺)の医師角(すみ)筆信は「夜、牛肉を食う、百目三匁」と、日記に記している。

簡潔な記事ではあるが、牛肉について様々なことを想起させてくれる。

牛肉が量り売りされていたことが知られる。一〇〇目(三七五グラム)単位であったとすれば、現代の家庭での身近な求め方ではなかろうか(角家文書)。

翌十三年、蒲生郡西生来村の「郷割諸扣帳(ひかえちょう)」には牛肉が現れる。

寄合のあと、牛肉に舌鼓をうちながら一献酌み交わしたのであろうか(岩越家文書)。

また、吉田忠氏が紹介された天保三(一八三二)年の越前の商人、西村孫兵衛の書状の中には

「牛肉三貫三百目、右の通り御世話ながら御調え遣され下さるべく候、むらさきいろハ大によろしからす候あいだ、あかきいろのうし御頼み中候」と、ねぎ二〇把と共に長浜の大坂屋新次へ注文をしている。

一度に一二キロ余もの注文は、牛肉を食べることが公然化しつつあったのではないかとさえ思われるのである(同氏、同前)。

十九世紀前期には、すでに肉食を前提とした牛の屠殺があったことが窺われ、東海道線が敷設される以前は、八幡より船で大津へ送り、ここから陸路を神戸へ送り、さらに船で横浜へ送っていたとのことである。

明治二(一八六九)年には、陸路牛を横浜まで送っていたとのことで年間その数七〇〇〇頭にも及んだとのことである(平川正行『近江牛の沿革』)。

本来、薬食いを建前としたものであったが、十九世紀に入ると密やかから半ば公然と牛肉を食べることが進行していっだのではないかと思われる。

ちなみに幕末の政局をリードした井伊直弼(いいなおすけ)の異称を「赤牛」という。

肉食禁忌のタブーを破ることの畏怖と安政の大獄の主導者への恐怖がない交ぜになったような付け方である。

若狭の桐油

桐油(きりあぶら)は、若狭で「ころび」と呼ばれた油桐(あぶらぎり)の実から搾った油であり、灯油用や雨合羽(あまがっぱ)・傘・油団(ゆとん)などに使用された。

この桐油の生産は、明和七(一七七〇)年に成立した地誌『稚狭考』に「桐油は小浜第一の家業なり」と記されたように、小浜にとって当時もっとも重要な産業であった。

この桐油の原料となる実をつける油桐は、江戸以前より若狭に自生していたものではなく、承応二(一六五三)年酒井氏小浜藩の初代藩主酒井忠勝(さかいただかつ)が領内にその栽培を命じたことに始まる。

その後、十七世紀末までに若狭のほとんどの村、特に気候の温暖な沿岸部の浦々で盛んに栽培されるようになり、十八世紀の初めには「本国の山野出ざるはなし」といわれるまでに広がっていた。

忠勝がこの油桐をどこから導入したがは明確ではないが、おそらく中世以来近江の湖北地域で栽培されてきたものが移植されたと考えられる。

油桐の作付けは、江戸中期には若狭だけでなく、越前の敦賀郡・丹生(にゅう)郡でも盛んになり、この地域の重要な産物となった。

この油桐になる実は、小浜に運ばれ油屋の手で絞られ桐油となった。

十八世紀半ばの小浜には、一〇〇家を超す油屋があり、また村方にも七、八十家があり、桐油の生産に携わった。

小浜が桐油生産の拠点となっだのには、先の『稚狭考』が「この油をしほる事、小浜より巧者なるところ諸国にはなしといへり」というように、搾油技術の優秀性があった。

原料となる油桐の実は若狭だけでなく、越前・出雲・石見(いわみ)・但馬(たじま)・丹後からもおびただしい量が小浜へと送られてきた。

また小浜で生産された桐油は、現地で消費されるだけでなく、京をはじめとして、江戸・佐渡・大坂・美濃・尾張など広く出荷された。

桐油の生産は、近代になるまで盛況をみせ、明治七(一八七四)年の福井県の桐油の生産高は六二四五石と、第二位の島根県の一七九七石、第三位の豊岡県(現在の兵庫県の一部)の八五六石を大きく引き離し全国一を誇っている。

しかし、石油の使用が本格化すると共に衰退し、油桐の木もパルプ材料として伐られ、その姿を消していった。

六 民衆運動と一揆 top

1 近江の民衆運動

十八世紀中期以降

、幕藩体制社会のシステムが経済の進展に対応できなくなりつつあり、その矛盾は日本各地で百姓一揆、それも広域闘争の形で広がっていった。

近江は他地域に比べ百姓一揆や村方騒動の件数は少いが、宝暦年間以降は漸増の傾向を認めることができる。

八幡町会所不正騒動 近江商人発祥の地のひとつである八幡は、商業の発展と共に各種の仲間が組織され、町人たちによる自治的な町運営がはかられていた。

ところが、天明六(一七八六)年十月、八幡町惣年寄(そうとしより)の会所(かいしょ)会計の不正を指弾する事件が勃発した。

八幡では各町内に年寄が選ばれ、会所で町運営がはかられ、その上で町全体の運営を惣年寄が行っていた。

八幡は旗本朽木長綱(くつきながつな)の知行所で、町に代官所が置かれていた。

旗本の財政窮乏とあいよって町会所へ高掛り金が賦課され、町中では不平が充満しつつあった。

十月二十日夜、各町中の年寄へ善住寺で寄合(よりあい)を開く旨の連絡があった。

翌日、集まってきた年寄たちに対して池田町三丁目の畑屋源右衛門は、惣年寄の不正を指摘し、会所の会計を改めるよう要求した惣町中からの「口上」(こうじょう)を年寄たちへ示した。

ここでは「惣年寄町方へ応対、甚だ押(横)柄成る趣、一統不平の思に候、以後惣年寄相止め候事」と、惣年寄と町方が対立化しつつあったことが窺われる。

翌閏十月一日、町人三〇〇人余りが詰め寄せ、惣年寄から会所の帳面一六冊を受取ることに成功した。

会所の勘定帳六年分を吟味した結果、金三八三両二歩余の不審分を摘発し、惣年寄村井金右衛門・内池甚兵衛から返金させた。

同二十二日、役所が実施した「丁(町)々難渋の者」調査に対して惣町中より一三〇三軒あることを届け出た。

困窮者救済のため町中惣代一三町から地子(ちし)減免・三分一米価値段・八朔(はっさく)御礼の簡素化・振替銀の下付を役所へ願い出た。

十一月一日、町中惣代からの要求に対して朽木氏側は、すべての要求を聞き入れる素早い対応を見せた。

事を穏便に済ませようとしたものと思われる。

朽木氏の対応

しかし、翌年正月二十八日、畑屋源右衛門が病気で亡くなると、朽木氏の攻勢が始まった二月九日、町中から惣代を選ぶことの禁止、町方会所を廃止し御用会所の設置と直訴(じきそ)の禁止などを申し渡した。

二十五日には、代官所から河内屋卯兵衛・酒屋金七・馬淵屋五兵衛・手習師半治・薬屋五兵衛の五人が召喚され、手鎖押込(てぐさりおしこめ)などの処分をうけた。また、畑屋源右衛門の家族は追放された。

急転直下の状勢に対し年寄たちは、五人の赦免を願い出たが許されなかった。

このため、知らせを聞きつけた町人たちが蓮照寺へ集まり始め、誰いうとなく町の金方の梅村と井狩両家を打ち壊すことが発議され、一触即発の状況となった。

川端前宣は「実ヤ竜吟スレハ雲起リ、虎嘯(ウソブケ)ハ風生ス、狂人クルヘハ不狂人ノ町中東西ニ駈ケ違イ、人音鯨波(トキ)ニアラネトモ、物音コタマニ響キ、如何成ル事トモ分カラネト、我モ々々卜蓮照寺へ駈集」と、騒動の様子を「池井蛙口記」(ちせいあこうき)に書き記している。

この騒動の中に都市の旦雇層と思われる「アプレ者」たちが打ちこわしの主役を担っていることが注目され、「襤褸(らんる)ノ伴ンテン(半纏=はんてん)ニ身ヲ堅メタル者共五三人」という形容の中に身分の枠を超えた民衆運動が展開されたことが窺われるのである。

この結果、五人は赦免され、二十九日には卯兵衛と半治の両名が惣代に選ばれることとなった。

八幡町会所不正騒動は、早くからこの運動を「中小町民を抵抗の主体とする世直し的性格をもつ」ものとか(原田性彦『日本封建都市研究』)、あるいは「市民的反対派の指導のもとに平民的・前期プロレタリア的要素が行動力となり、一時的には市政をにぎる、都市コミューンの闘争」と、高い評価が寄せられた(林基「宝暦・天明期の社会状勢」)。

いずれも、一九六〇年代の社会状勢を反映した評価ではあるが、中小の八幡町民による特権的上層町人の町政を拒否し、町政の刷新を目指したものであった。

ただ、この騒動の分析に用いられた「池井蛙口記」を民衆闘争史料としてあまりにも全幅の信頼を置いているところに今後読み直して行くべき課題があるように思われる。

因みに「池井蛙口記」は、「治政悪口」をもじったもので、田沼時代の社会をも揶揄(やゆ)したものであろう(富井康夫ほか「池井蛙口記」)。

天保十三年検地反対一揆

この一揆については、一揆側か「十万日日延べ」を勝ち取ったことばかりが喧伝されてきた割には十分な考察はなされていない。

天保十二(一八四一)年十一月、京都西町奉行は仁保川・野洲川・草津川などの川筋および湖辺の村々の庄屋を召出し、川筋・湖辺の空き地などを検分する旨を申し渡し、反対の訴願などは受理しないことを付け足している。

検分役人は幕府勘定役市野茂三郎、普請役大坪本右衛門・藤井鉄五郎、介添役多羅尾久右衛門(信楽代官)手代柴山金馬、石原清左衛門(大津代官)手代山下五四郎など四十数名であった。十二月中旬、野洲郡野村へ入った市野たちは、以後野洲郡内の村々をまわり、翌年正月から蒲生郡の村々を検分にまわったのである。

ところが、市野たちの検分は、井伊(彦根)・伊達(仙台)・徳川(名古屋)領の村は素通りしたり、金銭により見逃すなどの公平さを欠いていた。

この検分に対し野洲郡三上村庄屋上川里兵衛は、甲賀郡杣中村庄屋黄瀬(きのせ)文吉・平三郎父子を訪ね、窮状を救うべく協力を求めた。

九月二十六日、甲賀郡では七十余ヵ村の庄屋が水口宿の万屋伝兵衛・丸屋金兵衛宅で、栗太・野洲両郡では六十余ヵ村の庄屋が戸田村の立光寺(りゅうこうじ)へ集まり寄合を開いた。

この結果、甲賀郡の百姓は横田川の川原に、栗太・野洲両郡の百姓は野洲川川原に集結し、代表が市野たちと検分の中止を直接交渉し、もし聞き入れられない場合は強訴に及ぶというものであった。

十月十一日、検分を終えた市野たちは野洲郡三上村の大庄屋大谷治太郎宅を本陣として入った。

十四日夜、甲賀郡深川市場(ふかわいちば)村の矢川神社の鐘が鳴らされるや「法螺貝(ほらがい)を吹き、鯨波(とき)を作り、其の声天地」を揺るがさんばかりの事態となった。

甲賀郡の一揆勢は、三上村をさして北上し、栗太・野洲両郡の一揆勢と合流し、三上村の本陣に逗留していた市野たちを襲った(河邨吉三『天保義民録』)。

領主の対応

この一揆蜂起に対して近江に本拠をおく本多氏(膳所・六万石)、加藤氏(水口・二万五〇〇〇)石、遠藤氏(三上・一万石)は、領民が参加していることから当事者として鎮圧すべき責任はあったにもかかわらず、一揆勢に対し協力的な対応さえ見せている。

これは、野洲・甲賀・栗太三郡が非領国地域で相給地(あいきゅうち)が多く、ここの利害関係が錯綜していたことが一因であったと考えられる。

蒲生郡大森に陣屋を置いていた旗本最上(もがみ)氏(五〇〇〇石)は、知行所が甲賀(こうが)郡上野村にあったことから、急報を聞くや十六日には代官の代理石岡兵太夫を筆頭に鉄炮足軽四人(鉄炮七挺)を含め二七人が甲賀郡へ出立した。

ところが、上野村は巻き込まれることはなかったため翌十七日には帰陣している。

この時の様子が陣屋の「御用日記」(ごようにっき)に克明に記録されており、領主側の史料とはいえ、後世の伝聞史料よりも信憑(しんぴょう)性が高いものと思われる。「甲賀郡・栗太郡・野洲郡并に西近江よりも多人数押し寄せ、蒲生郡も八幡・横関辺より西は村々残らず出候趣凡そ五六万人も相集り」とあり、西近江(湖西)や八幡周辺からの参加者があったことが判明する(鳥越家文書)。

多勢に無勢の市野たちは、「見分の儀は相見合せ候」と譲歩したが、一揆勢を納得させることはできず、ついに次のような一札を書くこととなった(松好貞夫『天保の義民』)。

一、今度野洲川回り、村々新開場見分の儀につき、願筋もこれあり候あいだ、十万日の間、日延べ

の義捐願い候趣、承り届け候事

天保十三年寅十月 市野茂三郎(印)

(後略) |

これにより一揆勢は、一〇万日日延べを勝ち取ったのである。

しかし、同二十日には、京都町奉行所より一揆首謀者や参加した人々に対する取調べが開始された。

膳所藩や三上藩による取調べも進み、芋蔓(いもづる)式に参加した人々は捕縛され多くの犠牲者を出すこととなったのである。

蒲生・野洲・甲賀・栗太四郡で取調べられた総数は、二〇〇〇人を超え、その厳しさが推察される。

首謀者上川平兵衛・市原村治兵衛・杣中村平治郎など一一人は江戸送りとなり、途中で落命したもの含め、二度と再び故郷の土を踏んだ者はいなかった。

検見の真意

この一揆についても十分な研究はなく不明な点が多く残されている。

この検分は、川筋一件と呼ばれるように「江州湖水縁井仁保川・野洲川・草津川、高島郡知内川・百瀬川・鴨川・石田川・安曇川」の「堤内空地、堤外附寄洲新開」となるべきところの検分であって田畑への再検地ではない。

しかも、従来荒れ地や高外地として扱われていた土地を検分されたとしても、それがすぐさま高請けされるわけではない(鋳物師区有文書)。

にもかかわらず、反対一揆を引き起こした真の原因は那辺にあったのだろうか。

たとえば、蒲生郡鋳物師村(仁正寺藩領、一四〇〇石余)では、この検分にかかわっで惣入用(いりよう)金四四両二歩と米五二俵を要している。

上下二六人が来村し、八日間検分の結果が、六反五畝を請けることと右の出費であったのである。

食費は、検分者側負担であったようであるが、この現金四四両は何に使われたのであろうか。

断定的なことは言えないが、ことの一因はこの辺のところにあったように推察される(鋳物師区有文書)。

前にみた彦根藩の対応、一揆後の市野たちの処遇。特異な状況下とはいえ、願筋を一命を投げてでも聞き届ける、と請け負った三上藩の陣屋役人および三上藩の責任(藩主遠藤胤統は若年寄在任中)、幕府の対応など多くの疑問や問題点が残されており、今後の解明が待たれるものである。

2 若狭の民衆運動 top

松本長操とおり米騒動

江尸時代初期の百姓一揆が語られる時、下総(しもうさ)の佐倉惣五郎と共に代表越訴(おつそ)型の百姓一揆の好例として取上げられるのが遠敷(おにゅう)新道村の庄屋松木荘左衛門、長操(ながもち)である。

長操は、小浜藩の大豆年貢増徴に反対し、領内二二五ヵ村の総代の一人として数度にわたり藩に訴願したため牢に入れられ、他の総代たちが屈服するなかなおも訴願を続けついには磔(はりつけ)に処されたと伝えられている。

しかしこの伝承は江戸中期にその原型が成立し、話の内容が現在伝えられているようになるのは明治初年のことであり、当時の史料からはその存在を十分には示しえないのが現状である。

小浜藩初期の騒動として注目されるのは、寛永十九(一六四二)年に起こった「おり米」騒動である(藤井譲治「「おり米」と寛永一九年の騒動」)。

「おり米」とは、小浜町人に大津の高値で藩米を買わせるもので、前領主である京極(きょうごく)氏の時代に始まったその当時より「おり米の値はたゝたかにしたなれはけふごくくわぬ浜の町人」という落首があるように、小浜の町人にはきわめて不評のものであった。

なお「たゝたか」には米の高値と藩主京極「忠高」が、「けふごく」には「今日穀」と「京極」とが掛けられている。

寛永十九年、折からの飢饉(ききん)による米価の値上がりのなか、町人たちが「おり米」代金の納入期限の延期と適用米価の引き下げを求め、その談合の時を知らせるために小浜八幡宮の鐘を打ちならした。

これをたまたま在国していた藩主酒井忠勝が耳にし、その詮索を命じた。

その結果、首謀者三人が捕らえられ、小浜城下に隣接する湯岡で磔刑(たっけい=はりつけ)に処された。

しかしこの騒動は、町人にとってなんの成果も生まなかったわけではない。延納願は聞き入れられなかったが、「おり米」値段の大津高値から中の値への引下げに成功したのである(「酒井忠勝書下」)。

天明の一揆

小浜藩領でも近世後期には多くの百姓一揆が起こる。

明和七(一七七〇)年には敦賀において藩による無尽講(むじんこう)反対一揆が、天明三(一七八三)年には小浜で、翌年には敦賀で、また天保四(一八三三)年には再び小浜で、打ちこわしを伴った一揆が起きた。

ここでは、一揆の要求と結果とが比較的よくわかる天明の小浜での一揆を取上げることにする(『近世小浜厳秘録』)。

天明二年の暮の米価は、同年七月の大風による凶作の影響で高値となり、また大津の米価も高値であったことから、いっそう高騰する様相をみせていた。

天明三年正月ころから、米商人小物屋次兵衛・滝八治郎らを国中の百姓たちが打ちこわさんとしているとの噂がしきりとたった。

彼らは、米の買占めを行い、米価をつりあげることで利益を得ようとしていると目されたからである。

こうした中、正月十六日遠敷郡の村々から百姓が繰り出し、小浜へと向かった。

この報を聞いた藩の役人はすぐさま出張し、城下へ入る手前で一揆と対峙し、百姓に引取りを命じると共に、願いを取り次ぐことを約束した。

これに対し百姓たちは城下へは入らず、近村で篝火(かがりび)を焚き集結し、藩の回答を待った。

回答がえられないなか十八日夜、小浜の西の口から名田庄村の百姓がなだれ込み、小物屋次兵衛宅を打ちこわし、滝八治郎・白木屋七兵衛宅に向かった。

そこに出向いてきた郡奉行と代官に百姓たちは、年貢米を取り仕切る「手通」の廃止、無利子での拝借米、捕らえられた百姓の引き渡しを求めた。

そしてそれらの要求がほぼ受入れられたのをうけて百姓たちは居村へと引き上げた。

一揆後、藩は小物屋次兵衛・滝八治郎を菱垣、白木屋七兵衛を戸〆(とじめ)に処すると共に、村々へ七〇〇〇俵の拝借米を貸し与えた。

このように百姓側の全面勝利とも思われた一揆であったが、三ヵ月後、一揆の首謀者が詮議された。

その結果、遠敷郡忠野村の孫左衛門・助十郎の二人が捕らえられ、町はずれの湯岡で獄門(ごくもん)にかけられ、首は三日間さらされた。

また、同日、小物屋次兵衛・滝八治郎二人は国払いとなった。

七 北前船と運河計画 top

1 北前船

北前船主の簇生

西廻り航路が発展していくに従い、大坂、瀬戸内海、日本海沿岸、そして蝦夷地を結ぶ運漕買積み形態の海運業が発達していった。

これに携わった船を北前船(きたまえぶね)と通称しているが、敦賀・小浜でもこれに進出して巨富を築くものが多くみられる。

ここでは、その代表格として敦賀では高島屋久兵衛を小浜では古河屋嘉太夫を取上げることにする。

敦賀の高島屋

高島屋久兵衛の名は、天和二(一六八二)年に成立した『遠目鏡』に初めてみえる。

そこでは、越後村上・長岡・与板各藩の蔵宿(くらやど)として、また浜野五兵衛と共に舟道頭としてである(小葉田淳「近世後期敦賀の廻船業」『敦賀市史』通史編上巻)。

伝来した文書(もんじょ)から宝永(一七〇四~一一)頃には津軽より大坂にいたる諸浦の廻船(かいせん)業者や船問屋との取引がみられるが、大きな発展をみせるのは寛延二(一七五〇)年に若狭国三方郡の井上宗太夫家から養子に入った久兵衛の代以降のことである。

高島屋の持船には徳寿丸・幸吉丸・久徳丸などの名が知られる。

同時にどれほどの船を所持していたかは必ずしも明らかではないが、多いときには三〇〇石積から二一〇〇石積までの船を五、六艘所持していたようである。

商いは、持船を使い、蝦夷地と大坂の間を湊々に寄港しながら、諸商品を買いまた売りながら往き来した。

蝦夷地の江刺(えさし)・松前・箱館では身欠鯡(みがきにしん)・鯡〆粕・白子・マス・昆布・材木などを、陸奥(むつ)の野辺地(のへじ)では大豆を、新潟では米・大豆を買積みする。

これらの品物のうち蝦夷地の海産物は越中より西の諸湊で売り払ったが、最も多く売りさばかれたのは大坂・兵庫である。

帰りの船は大坂や瀬戸内の湊で砂糖・塩・和紙・茶・綿などを積み、出羽の酒田、越後の新潟などで積荷の一部を売り払い、多くは江刺・松前へと運んだ。

この他、津軽藩の蔵米・大豆を鰺ヶ沢(あじがさわ)より大坂まで賃積みで回漕するなど、大名の蔵米輸送にも時として携わった。

高島屋は、大坂では松前問屋伊丹屋四郎兵衛・近江屋熊蔵などに松前物を売り払い、他方、若狭屋藤兵衛からは和紙類を、日野屋彦次郎からは砂糖類を仕入れ、また兵庫では著名な北風荘右衛門とも取引を行った。

北国で高島屋との取引を持った商人は数多くあるが、その主なものは松前の大津屋武左衛門、箱館の大津屋茂吉、野辺地の仙台屋彦兵衛、酒田の尾関又平、加茂の秋野善五郎、新潟の当銀屋善平などであり、これらの商人はそれぞれの地の有力商人たちである。

こうして富をなした高島屋は、廻船業を営む一方で、敦賀周辺で田畑を買入れ地主としても発展していき、十八世紀末には作徳米三五〇俵から四〇〇俵を一年に得るまでにいたった。

こうしたなかで藩との関係も強まり、嘉永四(一八五一)年には五〇〇両を献金したのが一例であるが、しばしば献金しており、また藩の勝手融通方を命じられている。

こうした藩との関係の深まりを反映し、寛政十(一七九八)年には地子諸役を免許され、同十二年には二〇人扶持が与えられ、その後も扶持米などが加えられ、安政四(一八五七)年頃には四五人扶持が藩から与えられた。

この扶持米高は当時敦賀では最も多いものであった。

若狭の古河屋

初代古河屋嘉太夫は、小浜の廻船業者である古河屋久右衛門のもとで船頭をつとめ、享保十二(一七二七)年に別家を許され、廻船を業とした(古河嘉雄『海商古河屋』、『小浜市史』通史編上巻)。

二代嘉太夫の代には、六〇〇石積二艘、五〇〇石積一艘、三五〇石積一艘、三〇〇石積一艘、二五〇石積一艘の計六艘を持つに至った。

この後、古河屋の持船は若干の増減を見せながら、文久三(一八六三)年には九四〇石積、六四〇石積、六〇〇石積、五四〇石積、四九五石積、四九〇石積、四六〇石積、四四〇石積、各一艘計九艘にまで拡大した。

古河屋の船の航跡は、蝦夷地の江刺・松前、陸奥の野辺地・青森・鰺ヶ沢、出羽の能代(のしろ)・秋田・酒田、越後の新潟・出雲崎(いづもさき)、佐渡の小木(おぎ)、越中の伏木、能登の輪島、越前の三国(みくに)・敦賀、若狭の小浜、丹後の宮津、出雲の境、石見(いわみ)の浜田、長門(ながと)の下関、周防(すおう)の三田尻、備後の尾道、兵庫、大坂など西廻りの航路の湊々で確認できる。

当時、一艘の船の航海は一年に大坂と北国のあいだを一往復するのが一般的であり、小浜あるいは大坂を早春に出て北国へ向かう船を下り一番船、前年の冬に北国の湊で船囲いした船が、荷を積み三月に出航して五月頃大坂に到着するのを上り一番船、下り一番船として北国へ下った船が再び大坂へと上るのを上り二番船、大坂に上った上り一番船が再び北国へ下るのを下り二番船と呼んだ。

古河屋は、幕府の米である城米や大名の蔵米を賃積で大坂に運送することもあったが、基本は買積みであった。

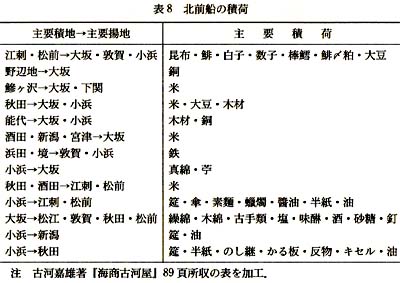

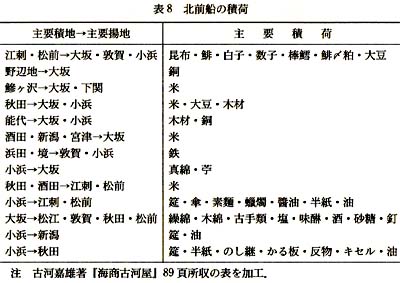

表8は、古河屋の船の積荷の積込み場所と荷揚げ場所の概要を示したものである。

北前船主としての古河屋の経営は、天明三(一七八三)年から安政三(一八五六)年までの店卸(たなおろ)し帳からその推移を知ることができる。 |

|

|

天明三年の店卸し高は七三一七両であるが、二年後の天明五年には一万両を、寛政四年には二万両を、寛政十一年には三万両を、文化七(一八一〇)年には四万両を越え、文化九年に四万四二五九両の最高額に達し、経営の順調な拡大がみられる。

翌年には三万四〇〇〇両に減少し、その後しばらく三万三〇〇〇両前後を推移し、安政期に二万七〇〇〇両にまで落込んでいる。

店卸し高が減少した年は、新造船があった年や難船による損失が出た年にみられるが、それ以上に大きな要因は表9に示したように藩への上納金であった。

店卸し高の減少の始まる文化九年には八二二七両を藩に上納している。 |

2 日本海と琵琶湖を結ぶ運河計画

top

何度も企てられた運河計画

琵琶湖と日本海を運河で結ぼうとする計画は、古代以来いくどとなく立てられた(藤井譲治「江戸時代における敦賀で琵琶湖間運河開削計画の歴史」)。

平安時代の末期、平清盛(たいらのきよもり)は、当時越前の国司であった子の平重盛(しげもり)に越前国敦賀郡と近江国西浅井郡とを分ける深坂峠の開削を命じたが、巨石にはばまれ中止の止むなきに至ったと伝えられている。

現在深坂に祀られている石の地蔵は堀止めの地蔵とも呼ばれ、この開削が中止された因縁で祀られたものといわれている。

近世にはいって、敦賀の領主となった蜂屋頼隆(よりたか)や大谷吉継(よしつぐ)らによって敦賀と琵琶湖とを結ぶ運河が計画されたといわれているが、詳しいことは分からない。

江戸時代にはいって最初の運河計画は、寛文九(一六六九)年、京都甲屋町の町人田中四郎左衛門によるもので、新道野峠を開削し、塩津(近江)-沓掛(くつかけ、近江)-新道野(越前)-疋田(ひきた、越前)-敦賀の間を水路で結ぼうとするものであった。

しかしこの計画は、敦賀湾内で塩業を営む村々、水路近くで洪水を心配した村々、さらには湖上運送で塩津と競争関係にあった海津や大浦などの反対にあって実現しなかった。

翌年、田中四郎左衛門は計画を手直し再願した。

この時の計画は、敦賀・追分の間と塩津・沓掛の間に川舟を通し、追分と沓掛の間は馬の背で荷物を運ぶというものであったが、許可されなかった。

ついで元禄九(一六九六)年、寛文の計画者本人かその子供と思われる田中屋四郎左衛門と岡島源右衛門ら六人が、深坂を掘り抜き、湖水の水を疋田川に落とし、川船をもって荷物を運ぶことを幕府に願い出た。

幕府の了解のもと、田中屋らは敦賀を訪れ願書と計画書とを町奉行に提出した。

一方幕府大津代官小野半之助と普請役金丸亦左衛門が現地検分のため敦賀に来るが、敦賀郡内一九ヵ村の訴願と海津の反対にあい中止された。

元禄の計画から四半世紀たった享保五(一七二〇)年、幸阿弥伊予ら六人が舟川の開削計画を幕府に願い出た。

その内容は、塩津と敦賀のあいだ五里(約二〇キロ)を、水深二尺(約六〇センチ)の水路を通し、船が通り難いところは陸路で運び、さらに湖南の瀬田川を改修して大坂へ直接輸送し、さらに琵琶湖岸に広大な新田を開発するという壮大な計画であった。

しかし、この時も幕府はこの計画を許可しなかった。天明五(一七八五)年には、幕府の普請役田村七郎次らが塩津・深坂峠・新道野・疋田・敦賀を、さらに気比の松原から木崎・砂流・御名・山などの黒河川筋を見て回ったが、具体化していない。

文化・安政の舟川

文化十二(一八一五)年十一月、幕府役人山川源九郎と小浜藩の三浦孫助とが町奉行と代官を伴って山中村より下の川筋を見てまわり、翌年三月、荷物を運ぶための川舟を通す水路である舟川の開削にかかった。

この舟川は、疋田から気比神宮前の御手洗川にいたり、そこから児屋ノ川につなげたもので、舟川の幅は九尺(約二・七メートル)あり、疋田川と舟川の交差するところでは、筧桁(かけひけた)をわたした。

この工事は七月には完成し、疋出から山中をへて大浦へ、牛車によって荷物を運ぶようになった。

この舟川は、二〇年近く利用されたが、天保五(一八三二)年に廃止された。

安政二(一八五五)年、京都町奉行所の与力が大浦・疋田・敦賀の川筋を検分し、さらに同四年に再度京都町奉行所の与力が検分した結果、舟川は再び改修され、文化の時と同じ川幅で、長さ三間(約五・四メートル)、幅七尺(約二・一メートル)の川舟が使われた。

舟川のルートは疋田から敦賀の町近くまでは文化の時と同じであったが、敦賀の町の近くの土橋のところで笙ノ川(しょうのかわ)に出て今橋のところに荷物取扱所が置かれた。

しかし、疋田から深坂峠を越えて大浦にいたる道が難路であったため利が減少し、舟川もしだいに利用されなくなり廃絶した。

江戸時代も終りに近付いた慶応三(一八六七)年、幕府は、敦賀より琵琶湖にいたる運河の開削を加賀藩に命じた。

これは、幕府と長州藩とが対立し、日本近海には外国船が頻繁に出没するようになり、京都への食糧の輸送が危ぶまれたために、それを確保するためにとられた方策であった。

しかし、この計画も明治維新によって結局実現しなかった。

その後もなん度か運河開削が計画されたが、今日まで日の目を見ていない。

しかし、すこし見方を変えれば、深坂峠の真下を通る北陸線の深坂トンネルや北陸自動車道の滋賀から敦賀へのトンネルは、江戸時代を通じてまぽろしであった敦賀・琵琶湖間の運河が形を変えて現れたということができるかもしれない。

top

****************************************

|