|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章 Ⅲ章 Ⅳ章 Ⅴ章 Ⅵ章 付録

Ⅵ 地域文化の発見

一 比叡山と近江の仏教文化 top

1 延暦寺と天台仏教

最澄と円仁・円珍

比叡山は古くから信仰の対象となり、奈良時代には山林修行の場となっていた。

近江国滋賀郡に生まれた最澄(さいちょう)は、近江国分寺で得度(とくど)し、延暦四(七八五)年東大寺で受戒ののち、まもなく比叡山に入る。

延暦七年には小堂を建立して一乗(いちじょう)止観院(しかんいん)と名付けたが、これが比叡山寺の始まりとなった。

延暦二十三年、最澄は遣唐使の一員として入唐し、天台山などで学んで、翌年帰国する。

大同元(八〇六)年には、これまでの南都六宗に加えて天台宗が独立した宗派として公認された。

しかし南都仏教の激しい反対もあり、戒壇の設立は最澄の生前には実現せず、死後ようやく戒壇が勅許され、天台宗の教団的独立が達成される。

翌弘仁十四(八三二)年には、寺号もそれまでの比叡山寺から延暦寺と改称された。

これ以降、延暦寺(山門)からは多くのすぐれた僧が輩出し、仏教の中心地としての地位を高めていく。

延暦寺の基礎を固め、いっそうの発展を実現したのは、入唐して密教を導入した円仁(えんにん)・円珍(えんちん)である。

最澄の段階では、延暦寺の堂舎は近江宝塔院(東塔)・山城宝塔院(西塔)を中心に諸堂舎が建てられていたが、第三代座主(ざす、天台教団の総括者)となった円仁によって比叡連峰北端に横川(よかわ)が開かれ、嘉祥元(八四八)年には首楞厳院(しゅりょうごいん、横川中堂)が建立される。

第五代座主円珍は大津三井の園城寺を天台別院とするが、これがのち天台寺門派の総本山へと発展する。

康保三(九六六)年には、大火によって延暦寺諸堂の多くが焼失するものの、第一八代座主良源(りょうげん)によって再建、拡充整備され、天台教学の振興も図られるなど、延暦寺は隆盛を迎えるが、この頃から山門・寺門の分裂が生じ、以後両派の抗争がつづく(村山修一『比叡山史』)。

中世の延暦寺

延暦寺が社会的に影響力を拡大していくのと並行して、世俗秩序が寺院内に浸透し、十一世紀末以降、摂関家・王家出身の僧を中核とする門跡(もんぜき)が形成される。

特に梶井(かじい、梨下・三千院)、青蓮院、妙法院の三門跡は格式が高く、天台座主もこの三門跡の門主から選任されることになる。

中世の延暦寺には、天台座主の下で山門全体に関わる寺務機構である「寺家」の組織と、私的な師弟・門流としての原理による門跡の組織が並存したが、それぞれが経済的基盤として、所領荘園・末寺末社などを集積していた(黒田俊雄『寺社勢力』)。

延暦寺は南都興福寺と共に、日本最大の寺社勢力の一つとして、王家・摂関家から庶民にいたる様々な階層の人々を含みこんで展開し、政治・経済・軍事、交通・流通、文化・技術などの巨大なネットワークの核となっていく。とりわけ近江国内においては二〇〇ヵ所近い荘園を集積し、圧倒的な影響力を行使した。

近江は天台王国として、数多くの天台寺院が建立され、その影響は深く在地に浸透していく。

村落の重要文化財

近江では、村落の中にある無住の村堂に、平安期にまで遡る古仏がひっそりと安置されているケースをよく見る。

もちろん古刹(こさつ)として古くからの伝統を伝える寺院も多いが、地元の人々が管理する小さな堂宇に、重要文化財に指定されるような仏像が祀られ、手厚く護られている例がかなり多いのである。

これらはもと天台寺院の仏像であったのが他宗派の寺に帰属したり、寺自体が浄土真宗や浄土宗などの他宗派に転宗している例も多い。

延暦寺や園城寺、石山寺などの一流の大寺院だけではなく、こうした村落の小堂にもすぐれた仏像が存在することが、近江の大きな特色なのである(西川杏太郎編『日本の美術224 近江の仏像』)。

滋賀県は、国宝・重要文化財の数は東京・京都・奈良に次いで全国第四位であり、彫刻・建造物では共に第三位である。

このような重要文化財が、特定の大寺社や地域に集中するのではなく、県下にまんべんなく分布しているのである。

文化財指定の仏像では、平安時代の件例が圧倒的に多く、近江は平安彫刻の宝庫といってよい。

建築の場合でも、特に人目も引かない村落の鎮守・村堂が中世以来の建造物であるケースもよくあることで、人々から特別の扱いをうけているわけでもなく、ごく普通に村落の風景にとけ込んでいる。

同じく近江には、宝塔・層塔・五輪塔・宝篋印塔(ほうこいんきょう)・石仏など、様々な形式の石造文化財も多く見られる(瀬川欣一 『近江 石の文化財』)。

鎮守・村堂の境内に建立された石塔類が、やはり鎌倉・南北朝期の年記を有する貴重な文化財であったりもするのである。

近江は全国でも最も惣村の発達した地域であり、村落の自立性が高い。また京都を最先端とする経済・文化の中継点であり、比叡山延暦寺膝下の天台王国でもあった。

中世に高度に発達をみたこのような村落が、仏像や建築・石造物などの「村落の重要文化財」ともいうべき文化遺産を守り、伝えてきたのである。

滋賀県は現在、一寺院あたりの人口・世帯数は全国でも最も少なく、人口比からいうと、最も多くの寺院を維持している県である(龍谷大学仏教文化研究所編『近江の村と真宗』)。

有名大寺社だけでなく、村落レベルの寺社にもすぐれた文化財を伝える近江の地域文化の特徴は、このこととも無関係ではない。

2 近江のオコナイ top

正月行事オコナイ

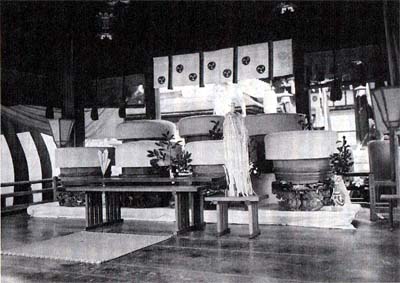

近江には仏教に関わる様々な伝統行事が伝えられているが、ここではその中の一つであるオコナイをみておきたい。

現在、近畿地方を中心とした西日本の広い範囲に、伝統的正月行事オコナイがつづけられているが、とりわけ近江に最も稠密に分布している。

オコナイとは、年頭に寺院・神社などで行われる祖霊祭祀や豊作・天下太平の祈願などを目的とした村落祭儀であるが、本来は修正会(しゅうせいえ)・修二会(しゅうにえ)などの仏教の正月行事が民間に浸透したものである(肥後和男『宮座の研究』)。

古代において諸大寺で修せられていた修正会は、十一世紀初には正月の国家儀礼として行われるようになり、やがて在地でも修正会が実施されるようになる。

中世には御願寺から村落寺院に至るまで、修正会という同一行事が重層的に行われ、天皇から百姓まで全員の安穏快楽の祈祷がなされたのである(井原今朝男『日本中世の国政と家政』)が、様々な村落の儀礼も正月行事の中で行われることが多かった。

甲賀と湖北のオコナイ

近江において最も典型的にオコナイを伝えているのは、湖北地域と甲賀郡であるが、甲賀では寺院で行われる寺オコナイが多く、一方湖北では神社で実施される宮オコナイが多い。

甲賀では天台寺院が多く遺り、村落の中心的機能を維持しつづけたのに対し、湖北では天台寺院が浄土真宗に改宗していることが多く、このような行事が寺院ではなく神社に受継がれたことが、二つのタイプを生んだと思われる(中沢成晃『近江の宮座とオコナイ』)。

しかもどちらの地域も、村々の小堂に十一面観音像などの平安期以来の古仏を多く伝えており、また小規模な城館遺構が多いことも共通している。

甲賀は、集落背後の丘陵先端に方形単郭の小規模城館が多数築かれ、甲賀郡中惣と呼ばれる土豪の連合体を産み出した地域である。

一方湖北では、村落と密接に関わりながら、平地に土塁と堀に囲まれた土豪居館が濃厚に分布している(中井均『近江の城』)。

これらの現象は直接には結びつかないが、共通する文化的土壌を感じさせるものである。

湖西では延暦寺の膝下として強力な支配を受けたため、村落への影響も強く、逆に戦国期以降の延暦寺権威の凋落をストレートに被ったと思われる。

さすがに大津市内では現在も天台寺院の数は多いが、高島郡では浄土真宗・禅宗の比重が高く、天台宗を維持した寺院はけっして多いとはいえない。

また湖東・湖南は、六角氏や織田信長が本拠を置くなど、権力による地域の攪乱が強く、古代以来の交通の要衝であることから、人やモノの移動も激しい。

そのため村落の一貫した自立性は維持されにくいのである。

多分に推測的ではあるが、地域の独自性や村落の自立性が強く、また延暦寺からも相対的に離れている甲賀や湖北地域に、平安時代以来の天台文化が根強く保存され、このような仏教文化や伝統行事が生きつづけたのではあるまいか。

これも近江文化を考える上で、重要なポイントとなると思われる。

二 近江の真宗

真宗教線の拡大

延暦寺(山門派)・園城寺(寺門派)・西教寺(天台真盛派)など古代密教系寺院が甍(いらか)を並べた膝下において浄土真宗(以下、真宗と表記す)寺院が圧倒するようになったのは、本願寺教団の布教というだけでなく、近江の村々における真宗受容の条件があったからと考えられる。

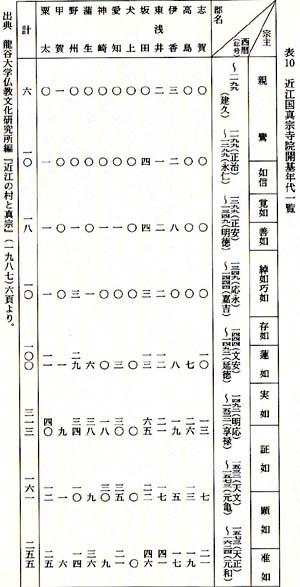

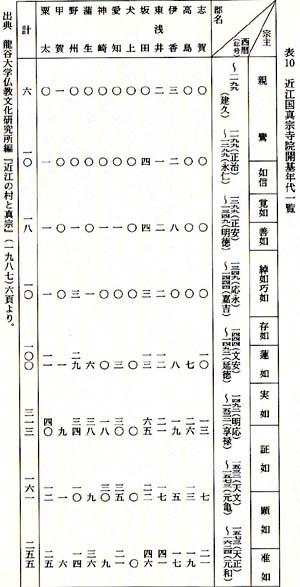

近江における真宗の受容と発展を知るうえで目安となるのが開基年代と名号・寺号の下付の時期である。

真宗本願寺派の開基年代を示したものが右の表10である。

本願寺中興の蓮如(れんにょ)・実如・証如・顕如・准如の五代一世紀半のあいだで、なかでも九世実如のときに集中している。

この事由について以下に考えていきたい。まず、本願寺と近江の関わり合いなどについて見ていく。

親鴛の玄孫存覚(ぞんがく、一二九○~一三七三)が残した「袖日記」は、彼の行動範囲と共に鎌倉末期より南北朝時代の真宗門徒の所在を窺うことのできるものである。

これによれば、甲賀郡(長野・小川)、野洲郡(木部・川西)、蒲生(がもう)郡(武佐・瓜生・上田・音羽など)、犬上郡(平田)など湖東地域を中心としたことが分かる。 この中から木部(きべ、現野洲郡中主町)の錦織寺(きんしょうじ、初代存信)を拠点とした木部派が形成され湖東に展開していった。

しかし、明応二(一四九三)年、蓮如が教線を拡大しているさなか、錦織寺の勝恵が蓮如に帰参をし、以後木部派は衰退していく。

なおこの錦織寺は、真宗十派寺院のひとつとして今日に至っている。

寛正六(一四六五)年正月、延暦寺衆徒が東山大谷の蓮如の坊舎を破却したため、蓮如は野洲郡赤野井へ難を逃れた。

その後も延暦寺衆徒らによる圧迫を受けながら、応仁元(一四六七)年二月、親鸞影像(御真影)を栗太郡安養寺から堅田(かたた)本福寺へ移した。

ところが翌年三月には、またもや延暦寺衆徒らの攻撃にあい、堅田を逃れることとなった。 赤野井村には、暦応年間(一三三八~四二)、存覚により創建されたという赤野井別院があり、蓮如が難を逃れる前年に親鷺絵伝が下付されている。 |

|

湖南の門徒たちによって護持されていたもので、信長の近江侵攻に際しては近村金森(かねがもり)善立寺(ぜんりゅうじ)と共に抵抗の拠点となった。

文明元(一四六九)年二月、園城寺南別所近松に顕證寺(けんしょうじ)を建立し、ここに親鸞影像を安置したのである。

のちに、山科本願寺が建立され親鷺影像を移そうとしたとき、園城寺がこれを拒んだのを見て、堅田の源兵衛父子が我が身を捨てて取返したという妙好人の話は、のちに説教の一演目となった。

そののち蓮如は、北陸を化導(けごう)のため越前吉崎に留錫(りゅうしゃく)していたが、その間、親鷺影像を守っだのが湖東から湖北へかけての門徒たちであった。

湖北十ヵ寺の中心的寺院である福田寺(ふくでんじ、現坂田郡近江町)は、文明七年、六世頓乗のとき、蓮如より親鸞絵像裏書きを下付されている。

湖北の門徒たちは、親鷺影像を守護することにより信仰の繋がりを固めていき、そのことが六角氏や浅井氏により糾合され、天下人信長や秀吉の前に立ちはだかる勢力とまで組織化されていっかのである。

堅田本福寺

本福寺には、中世身分制論などでよく引かれる「本福寺跡書」が伝来している。

本福寺の明誓(一四九一~一五六〇?)が開基のことや本願寺のこと、自己の見聞したことを書き残したものである。

このなかの一節に「諸国ノ百姓ミナ主ヲモクシトスルモノ多アリ、(中略)主ノナキ百姓マチ太郎ハ貴人ノ御末座(ヲハチサ)ヘマイル、百姓ハ王孫ノユヘナレハ也、公家公卿ハ百姓ヲハ御相伴ヲサセラル丶、侍モノヽフハ百姓ヲサケシムルソ」とあり、戦国期の百姓・侍の関係を知るうえで重要な史料である。

この侍を近江を舞台に覇をを競っていた六角氏や浅井氏、そしてその家臣たちおよび地侍たちと見るか堅田諸侍と見るべきか議論の余地があるようだ。

以上、見てきたように近江には堅田本福寺を拠点とする門徒勢力、野洲郡赤野井別院を中心とする勢力、日野牧五ヵ寺を中心とする勢力、福田寺を中心とした湖北十ヵ寺勢力が形成されていた。

信長と真宗の対立

永禄十一(一五六八)年九月、織田信長は近江の六角氏を攻め滅ぼし上洛を果たした。

以後、近江における政治勢力は、六角氏が湖南門徒たちを糾合して信長へ抵抗させる動きに出た。

湖北の浅井氏は、同じく湖北門徒をして信長・秀吉に胝抗すべく一揆体制を強めていった。

しかし、元亀年間(一五七〇~七二)信長は、近江の宗教勢力に対して果断なき掃討作戦を展開していった。

同二年九月、王城の鬼門(きもん)・国家鎮護の山として古代以来権勢を欲しいままにしてきた比叡山延暦寺を焼亡させた。

二年から翌年にかけ西明寺(さいみょうじ、犬上郡甲良町)・百済寺(ひゃくさいじ、愛知郡愛東町)・金剛定寺(こんごうじょうじ、蒲生郡日野町)・西教寺(大津市)など天台宗の古刹(こさつ)が一朝にして灰燼(かいじん)に帰したのである。

真宗寺院の多くは天台宗から転宗しているが、この法難を避けてのことと思われる(『滋賀県市町村沿革史』)。

信長は、延暦寺攻撃の前より野洲郡金森・三宅に立て籠もる湖南の一向一揆を制圧した。

同二年正月から信長の奉行人たちは、湖南門徒へ対し一揆に与しない旨の起請文を野洲・栗太両郡の村々から差し出させている(拙稿「信長侵攻期近江南郡の村と「元亀の起請文」」)。

一方、元亀年間、湖北でも織田と浅井・朝倉との間で熾烈な戦いがつづけられていたが、浅井氏は湖北門徒を糾合して信長に抵抗していた。

元亀元年頃、湖北十ヵ寺は、次のような誓約を取交わしている。

一 今度、信長一味の衆へ向後出相の儀、堅く停止候事

一 彼衆死去の時勿論、参り候事一切これあるまじく候(後略)

信長へ協力した衆とは関係を絶つという盟約である(長沢誓願寺文書)。

因みに十ヵ寺とは福田寺・誓願寺(現近江町)、福勝寺・金光寺・浄願寺・順慶寺・授法寺(現長浜市)、誓願寺・称名寺(現東浅井郡浅井町)、真宗寺(東浅井郡びわ町)のことである。

この盟約が効力を果たしたかは不明であるが、石山本願寺戦争までは維持しえたのではないかと思われる。

同三年九月、湖北十ヵ寺惣中として本願寺坊官へ書状を送り、「向後において涯分身命を顧みず、粉骨抽(ぬき)んずるべき覚悟」と、述べている(湯次誓願寺文書)。

浅井氏滅亡後、浅井郡は秀吉の領地となった。湖北十ヵ寺惣中たちは、石山戦争へ向け支援体制のもとに組み込まれていった。

天正八(一五八〇)年四月、信長と顕如とのあいだで勅命による講和が結ばれ、顕如は大坂を退去したものの、長男の教如は徹底抗戦を構え、八月十五日江州鉄炮衆ヘー層の協力を求めている。

本願寺支援体制の中で近江国友の鉄炮衆が組織され、石山本願寺に籠城(ろうじょう)していたことが知られるのである。

しかしながら、もはや武家政権への抵抗勢力とはなりえず、一揆体制は崩壊あるいは解体するかの選択肢のみが残される段階を迎えていた(『真宗史料集成』六)。

三 近江と若狭の学流 top

1 近江の学流

ここでは、近江出身で学問分野で足跡を残した人物三人を取りあげてみたい。

陽明学の祖として、また近江聖人として知られる中江藤樹(なかえとうじゅ)と、江戸時代朝鮮との外交に関わった雨森芳洲(あめのもりほうしゅう)、そして考古学の草分けとして知られる木内石亭(きのうちせきてい)を見ていきたい。

中江藤樹

近江聖人として知られる中江藤樹は、慶長十三(一六〇八)年三月七日、高島郡小川村(現安曇川町上小川)に生まれた。

通称は与右衛門、諱(いみな)は原、字(あざな)は惟命、号は曝軒。

父は徳右衛門吉次、母は北川氏。

元和二(一六一六)年九歳のとき、祖父中江吉長の養子となり、祖父と共に伊予(いよ)国大洲(おおず)へ移った。

祖父徳左衛門吉長は、天正十(一五八二)年大溝城主となった加藤光泰に仕え、子の貞泰が伯耆(ほうき)国米子城に転封となった時にも従い、さらに大洲転封にも従った。 このため養子となった藤樹も祖父に従って大洲藩加藤氏に仕官したものである。

一五歳のとき相続し、大洲藩へ出仕し、郡方役人として百石を知行した。

一七歳の時、京都からきた禅僧に触発され『四書大全』を学び、さらに朱子学を研究した。

寛永十一(一六三四)年、故郷の母へ孝養を尽くすべく脱藩して帰郷した。

同十七年、陽明学系の『性理会通』や『王竜渓語録』などを学び、朱子学を克服し、晩年『陽明全集』に没頭し、日本の陽明学を樹立した。 |

図96 中江藤樹

|

彼の思想のひとつに人の道は「孝」が根本であるとし、「知行合一」と「致良知」を主張した。

平易な文章で「孝」を説いた教訓書である『翁問答』は代表作である。

岡山藩主池田光政は藤樹に傾倒し、藤樹の子三人を岡山へ招き重用している。門人には、熊沢蕃山や淵岡山などがいる。

慶安元(一六四八)年三月、自宅の隣に同行の講堂と部屋を完備した藤樹書院を建てたが、八月二十五日四一歳で死去した。

墓は上小川の玉林寺にある。

著作物は、『藤樹全集』(五冊)としてまとめられており、また伝記も刊行されている(山住正己『中江藤樹』〈朝日評伝十七〉)。

雨森芳洲(あめのもりしゅうほう)

寛文八(一六六八)年、伊香郡雨森(現高月町雨森)で生まれた芳洲は、通称を東五郎、諱は誠清、字伯陽、号は芳洲または尚絅堂といった。

一八歳のとき、江戸に出て、儒学者木下順庵に学び、のちに新井白石・室鳰巣(むろそうきゅう)などと共に木門十哲と称せられた。

元禄二(一六八九)年二七歳のとき、師の推挙により対馬藩に仕官し、文教のことに携わった。

ここで中国語や朝鮮語を学び、のちに対馬藩の外交に力をふるうこととなった。

正徳元(一七一一)年、第八回の朝鮮通信使来聴に際し、その応対をめぐり同門の新井白石と対立をした。

また享保四(一七一九)年、第九回の朝鮮通信使来聴に際しては、使節を応対する役である真文役についている。

著書に朝鮮語会話の入門書とも言うべき「交隣須知」を著したほか、外交の心得を示した「交隣提醒」の中では「朝鮮交接の儀、第一人情、事勢を知り候事肝要にて候」と、朝鮮の歴史や文物などを知ることが外交の要諦であると、今日でも通用する外交心得の基本を示している。

宝暦五(一七五五)年正月六日、死去した。墓は対馬厳原(いずはら)の長壽院にある。著書は『雨森芳洲全書』(四冊)として公刊され、伝記も刊行されている(上垣内憲一 『雨森芳洲』)。

木内石亭

石の長者として知られる木内石亭は、享保九(一七二四)年十二月一日志賀郡坂本で生まれた。

幼名は幾六、諱は重暁、号は石亭である。

父は拾井平左衛門、母はみせ。幼いとき母の実家で、栗太郡北山田村にあった膳所藩の郷代官を勤めた木内小兵衛重実(延享二年死去)の養子となった。

ところが、寛保三(一七四三)年、石亭二〇歳のとき、義父木内重実は新たに浅井郡加村の脇坂氏から養子を迎えている。

詳しい事情は明らかではないが、罪をえて獄囚の身となっていたとのことである。 このため義父重実は、家存続のため新たな養子を迎え、石亭を分家したものと思われる(土井通弘「石之長者木内石亭 人とその業績」)。

石亭の愛石癖は少年時代の時からのもので、本格的に没頭するのは郷代官木内家を離れてから以降である。

宝暦二(一七五二)年二九歳のとき、物産学者津島如蘭の弟子となってからは、奇石の蒐集に熱を上げていった。 |

図97 木内石亭

|

三〇代になってからの石亭は、各地を訪ね奇石を蒐集している。

同時に、物産会や奇石会へ出品するなど愛石癖グループの中心的人物として活躍している。

安永二(一七七三)年、『雲根志』前篇を上梓し、同八年に後編、享和元(一八〇一)年には同書の三篇を著した。

この間、天明三(一七八三)年『曲玉問答』、寛政四(一七九二)年『舎利弁』、同六年『鏃石伝記』などを著している。

石亭の蒐集癖は、単なる好事家とは違い、蒐集したものを整理分類をし、学問的な考証を試みたところに特色がある。客観的で実証的な考察を試み、早急な比定を排するなど、有益なアドバイスを同好の人へ言い残している。

十八世紀前期、幕府は本草学者で医師の丹羽正伯に命じ諸国の『産物帳』や『産物絵図帳』を編纂させた。

これは『庶物類纂』編纂過程での副産物であるが、国土に生息をする動植物、魚介類、鉱石類をも掌握しようとしたのは、吉宗主導の産業育成にかかるものである。

石亭が奇石に興味を持ちはじめたころは、幕府による調査が終ったあとではあるが、化石や古代の遺物に関心が注がれる時期であったのかも知れない。

文化五(一八〇八)年三月十一日、八五歳でなくなった。

墓は野洲郡守山の本像寺にある。著作物は、中川泉三編『木内石亭全集』(六巻)があり、伝記も刊行されている(斎藤忠『木内石亭』〈人物叢書〉97)。

2 杉田玄白と伴信友 top

蘭学者杉田玄白

江戸時代の若狭が生んだ学者は数多い。ここではその中から特に著名な杉田玄白と伴信友とを取上げる(『小浜市史』通史編上巻)。

杉田玄白は、前野良沢と並んで蘭学の祖といわれ『ターヘル・アナトミア』を翻訳し『解体新書』として世に出したことで、誰もが知る著名な人物である。

玄白は、享保十八(一七三二)年に江戸の小浜藩下屋敷に藩医杉田甫仙の子として生れた。 名は翼、字は子鳳また九幸翁と号した。

玄白は、父が国元詰を命じられたことで、八歳から一五歳までを小浜に過ごし、その後再び江戸に戻り、幕府医師西玄哲の門に入り外科を修め、また漢学を宮瀬龍門に学んだ。

宝暦三(一七五三)年五人扶持で召し出され、明和六(一七六九)年家督を継ぎ、三〇人扶持を給され、江戸浜町の小浜藩中屋敷に住んだ。

これと前後して玄白は友人の小杉玄適を介して山脇東洋の古医道の刺激を受け、他方で長崎通詞西宰作を通じてオランダ外科にも関心を持つようになった。 |

図98 杉田玄白

|

明和八年初め、玄白は、同じ小浜藩の医師でありのち玄白と共に『解体新書』の翻訳にあたった中川淳庵が、オランダ人の江戸参府に従ってきた長崎通詞からオランダの解剖書『ターヘル・アナトミア』の売却を持ちかけられたことを聞き、小浜藩江戸家老岡新右衛門を説得しその書を手にすることに成功した。

その直後の三月、玄白は江戸千住小塚原での罪人の腑分(ふわけ)を見学し、『ターヘルーアナトミア』に描かれた解剖図の正確さに驚嘆し、腑分見学に同席した豊後中津藩医であった前野良沢らと共にこの翻訳に取りかかった。

三年後の安永三(一七七四)年ようやく翻訳がなり、『解体新書』と名付けて刊行された。

その苦心談は、玄白の随筆『蘭学事始』に生き生きと描かれている。

その後、玄白は、蘭方医としての名声を得、また大槻玄沢など多くの後進の育成につとめた。

『解体新書』の翻訳がなった後の寛政五(一七九三)年に新知二二〇石が与えられ、正式に士分となった。

文化元(一八〇四)年には五〇石を二男の甫仙立卿に分知し一七〇石となるが、同二年五〇石を加増され、再び二二〇石取となり、文化十四年、江戸において八五年の生涯を閉じた。

国学者伴信友(ばんのぶとも)

伴信友は、平田篤胤(ひらたあったね)・橘守部(たちばなもりべ)・小山田与清(おやまだともきよ)と共に国学天保の四大家の一人に数え上げられた人物である。

安永二二七七三)年に小浜藩士山岸二郎太夫の子として生れ、名を鋭、のち州五郎といい、事負と号した。

天明六(一七八六)年一四歳のとき伴平右衛門の養子となり、文化三(一八〇六)年に家督を相続した。同五年に御側御記録認御用となり、同十五年には御文庫預となるが、文政四(一八二一)年健康不備を理由に致仕し隠居の身となった。

それに先立ち享和元(一八〇一)年、信友は村田春門を介して当時最も著名であった本居宣長の門に入ろうとするが果たせず、宣長の霊前に名簿を捧げて没後の門人となった。 同じ没後の門人であった平田篤胤と交を深め、宣長死後の国学の発展に寄与した。

信友は、賀茂真淵・本居宣長以来の文学的・考証的学風を受け継ぎ、歴史書・古典の考証に努めた。 その正確かつ緻密な考証は、当時としては最高水準のものであり、現在においても一学説たりうる内容を持っていた。 |

図99 伴 信友

|

著述としては「長等の山風」「神名帳考証」「東寺古文零衆」「比古婆衣」など約三〇〇巻を数え、また収録した古典は一五〇巻、校訂した古典は二六〇巻に及んだ。

なかでも東寺に残された古文書を書き抜いた「東寺古文零衆」や稲葉正義の『若狭国志』に加えられた詳細な校訂は、若狭の歴史をみていくうえで見落しがたいものである。これらの仕事は、主として信友が致仕して以降になされたものであるが、弘化元(一八四四)年には藩主酒井忠義の京都所司代就任に従い、京都の所司代屋敷に入った。

その二年後の弘化三年四月十四日に京都で七四年の生涯を閉じた。

3 近世の地誌編纂 top

(1) 近江の地誌

近世、近江では優れた地誌が編纂された。一国単位の地誌や郡単位の地誌が編纂されたことが特徴的である。

この伝統は大正期(一九一二~二五)、滋賀県では『近江蒲生郡志』をはじめとして全国的に見ても出色の郡史編纂につながっていった。

膳所藩の地誌編纂

膳所(ぜぜ)藩士原田蔵六の編纂にかかる「江州土産」は、巻九・一〇の二巻のみが伝来するが、これは元禄以前の近江の地誌として古いものである。

ついで原田は「淡海録」(たんかいろく)二五巻を上梓している。

近江の始まりから各郡の石高、私領・御領の内訳、船数、海陸行程、武将家記、古今城記山川水石記、年中行事などが叙述され、一国の地誌の体裁をとっている。

成立年代は、序文により元禄二(一六八九)年正月となっているが草稿本に近いものとの考察がある(近江史料シリーズ4『淡海録』解題)。

原田は、「淡海録」に先だって「淡海地志」を著しているが、これは「淡海録」初版本に近いもので、これが整序されて「淡海録」となる。

享保八(一七三三)年、膳所藩主本多康命(やすのぶ)は儒臣寒川辰清に国史編纂を命じた。

同十九年三月に上梓されたものが『近江輿地志略(よちしらく)』一〇一巻である。

本書の構成は、序文・凡例・総目録と続き、以下に引用書、目次、置治沿革、藩封、道路、湖水、各郡の地誌沿革、人物、土産となっている。

本書の特徴は、膳所藩による官撰のため藩領の中心である志賀・栗太両郡に紙幅がさかれ、他郡については、なかでも彦根藩領の多い郡の叙述は詳述を避けた観が否めない。

彦根藩の地誌編纂

明和二(一七六五)年、彦根の余江山垠・青湖出包教により「江左三郡録」(ごうささんぐんろく)三冊が編纂された。

一郡が彦根藩領である犬上郡と藩領が多い坂田・愛知三郡の地誌である。

また、寛政四(一七九二)年二月、彦根藩の御鷹餌割奉行塩野義陳の私撰で、同藩士田中信精が校訂を加えた『淡海木間催』(おうみこまざらえ)一一巻が上梓された。

彦根藩領域の犬上・愛知・神崎・坂田・浅井五郡について右の『近江輿地志略』を補っている。

田中信精の序文によれば

「公より御鷹分餌割奉行の命を蒙りて、公の村内を巡行するの職たり、これにより公務の間暇に兼ての志願を達せんと、衆人によりて以って故実由来を問い極めて巻となす、月畳み日積してその書、益(ますます)蔓(つの)れり、老年致仕するに及て早耳順の年令を越たり、終に不怠の功成て編輯せしを集覧すれば、近江の六郡既に全備せり」

と、塩野が公務の合間をぬって調べてきたものであることと、相当の年数を費やしてきたものであることが分かる(近江史料シリーズ5『淡海木間催』)。

本書の特徴は、各郡の村の叙述が旧荘園を単位としていることである。

その他の地誌

草津の人で田中貞昭(号適斎、一七六七~一八二一)が編纂した「栗太志」(くりたし)二一冊は、一郡のみの地誌としては秀逸で、文政四(一八二一)年膳所藩へ献納された。

郡内一ヵ村ごとの地理と歴史を詳述し、伝来の古文書なども掲載している。写本は少く貴重なものである。

文政七(一八二四)年、大溝藩士前田梅園は、高島郡の藩領のみならず郡内の村々の地理・歴史・風俗などを集め「鴻溝録」(こうそうろく)三巻を著した。

さらに弘化二(一八四五)年、滋賀郡堅田の大庄屋木村宗耋(そうてつ)は、近江の名所旧跡を中心に各郡の地誌を叙述した「琵琶湖志」二〇巻を上梓した。

右の「鴻溝録」と共に私撰によるもので刊本はない。

また、湖国にふさわしく小林義兄「湖魚考」(二巻、文化三年)や山本錫夫「湖中産物図證」(三巻、安政元年)のような琵琶湖の水産物を著したものも刊行されている。

近江の地誌は、彦根藩への遠慮のような鎖国支配の制約を考えざるを得ないようなところがあり、結果として『近江輿地志略』は大部であるにもかかわらず膳所藩領中心で、『淡海木開催』は彦根藩領を中心とするものとなっている。

このことが江戸時代、近江で刊行された地誌の特徴である。

(2) 若狭の地誌

『若狭郡県志』と『若狭国志』

小浜藩による地誌編纂は、二代藩主酒井忠直(ただなお)が儒者の千賀玉斎に『若狭風土記』の編纂を命じたのに始まるが、この書は玉斎の死により完成を見なかった。

若狭での本格的な地誌は、元禄年問に完成した『若狭郡県志』である。

この地誌は、小浜藩の勘定人(かんじょうにん)であり和歌にも堪能であった牧田近俊が諞んだもので、その後作られた地誌にも大きな影響を与えた。

全一〇巻からなり、構成は、国郡・山川・古跡・神社・寺院・墳墓・貢進・古器・土産・人品・雑記である。

『若狭国志』は、延享二(一七四五)年藩主酒井忠用が儒者の稲庭正義に編纂を命じたものである。

正義は領内を巡回し、村々の役人から聞き取りするなどして、四年後の寛延二(一七四九)年に完成させた。

構成は、建置沿革・国域・形勝・風俗・治藩・関防・祥異・田賦貢租(巻一)、遠敷・大飯・三方各郡の郷名・村名・山川・置駅・橋梁・土産・神廟・墳墓・仏寺・古墳・人物・文苑(巻二~四)、国造・国守・守護・国主(巻五)であるが、内容的には『若狭郡県志』と重複する部分が多い。

なお『若狭国志』には後年国学者の伴信友によって詳細かつ膨大な注記が施された。

『拾椎雑話』(しゅうすいざつわ)

『拾椎雑話』は、小浜の町入学者木崎惕窓(てきそう)の著で、宝暦七(一七五七)年に主要な部分ができ、その後も増補された。

著者である惕窓は、酒造家の家に生まれ、元文元(一七三六)年より宝暦元年まで小浜の町年寄を勤め、明和三(一七六六)年に死去している。

この書は、『若狭郡県志』など先行する地誌に載せるものは採用せず、地域に残され左古文書・古記録を探索し、また古老から聞き取り、それまでの地誌が記さなかった庶民の世界を様々な角度から書き留めており、その記事の正確さもあいまって、江戸時代の若狭を知る上できわめて重要な地誌である。

本書は二八巻からなり、その構成は、小浜(巻一~一〇)、町名(巻一一)、寺社(巻一二)、武家(巻一三・一四)、町家(巻一五)、人物(巻一六・一七)、学譚(巻一八)、高貴(巻一九)、郷中(巻二〇)、天変(巻二一)、傷害(巻二二)、鳥獣(巻二三・二四)、他邦(巻二五~二七)、異域(巻二八)である。

巻数がもっとも多い「小浜」の巻には、町人の職業や町年寄の変遷、米値段、祭礼、遊芸、伊勢参宮、市場、天候、植物、病など多岐にわたる事柄が記されている。

なお、越前敦賀には、気比社の社家である石塚資元が著した『敦賀志』がある。

四 近江・若狭の歴史と日本史 top

交通から見た近江・若狭の位置

本書が対象とする地域は、近江・若狭と越前敦賀郡で、現在の滋賀県と福井県嶺南(れいなん)地方にあたる。

この地域の各時代の個々の様相は、各章で述べられているので、ここではこの地域が日本史上、どのような位置を占めてきたかを交通を中心に概観することにしよう。

奈良・京都に都のあった古代、近江は東山道の、若狭は北陸道の最初の国として律令制の交通体系に位置づけられた。

近江の地は、大津京が置かれ、また壬申の乱の主戦場となるなど、しばしば政治の舞台となった。

また近江に接する越前愛発(あらち)・美濃不破(ふわ)・伊勢鈴鹿(すずか)には都を守る関が設けられるなど、政治的にも軍事的にも重要な位置を占めた。

近江に比して若狭は、小国であり政治的には大きな位置をもたなかったが、近年平城京などから発掘された木簡から、塩や魚介類などの贄(にえ)を貢進する国であったことが一層明らかとなった。

京都に都が置かれた平安時代には、北国から都へと送られる物資は、越前敦賀あるいは若狭気山津(きやまつ)で陸揚げされ、越前あるいは若狭から峠を越え近江へと入り、その多くは琵琶湖の湖上を大津へそして都へと運ばれていった。

まさに古代の北国・東国からの基幹ルートであった。

中世には、古代のような国家的に編成された交通体系や物資の輸送は影を薄くするが、依然として北国あるいは山陰の荘園から都の荘園領主に送られる年貢等は、越前敦賀や若狭西津のちには小浜を通って近江、琵琶湖、そして京都へと送られた。

また、湖東の保内(ほない)や木幡の商人が若狭・伊勢へと往来し、活発な商業活動を展開し、それに伴う関銭めあての関所が近江各地に乱立した。

鎌倉時代には、若狭多烏(たがらす)浦の徳勝丸が北条得宗家から日本海各地での自由通行権を認められたように、若狭の浦々には廻船に携わる人々が多くみられるようになった。

若狭・越前敦賀が最も輝きをみせるのは、織豊期から江戸前期である。

織田信長・豊臣秀吉・徳川家康による全国統一がなされ、中世とは比較にならないほど多くの物資が北国あるいは山陰の国々から畿内、また畿内から北国・山陰へと送られるようになった。

北国あるいは山陰からは、大名たちが金銀を得るため年貢米を大量に畿内に送り、それで得た金銀で武器や絹織物をはじめとする奢侈(しゃし)品を購入し、また参勤交代による江戸での入用(いりよう)を賄った。

こうした領主米のほか商人による諸物資も江戸時代に入るとますます増大した。

米・大豆のほか材木・海産物が京都を中心とした畿内に送られ、畿内近国からは、茶・織物・小間物・武器が北国へと送られていた。

これらの荷を中継したのが越前敦賀であり、若狭小浜であった。

敦賀を通過した米・大豆は、寛文四(一六六四)年にはあわせて八五万俵、小浜を通過した米は延宝九(一六九一)年に二四万俵を数えた。

こうした物資の流入は、当然のことながら、琵琶湖湖岸の塩津・海津・今津そして大津に大きな繁栄をもたらした。

また、江戸に幕府が開かれ、江戸・上方(かみがた)間の伝馬制度が整備され、大名が参勤交代で江戸と国許(くにもと)の間を行き交ったことで、多くの人々が、近江の地を通る東海道・中山道を利用し、草津を筆頭に多くの宿場に賑わいをもたらせた。

しかし、寛文十二(一六七二)年に河村瑞賢による西廻り航路の刷新とその安定化が進むと、北国からの米の多くは下関を回って大坂へと運ばれ、敦賀・小浜は大きな打撃をうけた。

しかし、その後も肥料となる蝦夷地の鯡(にしん)の〆粕(しめかす)などは、敦賀・小浜を通って近江へと運ばれ、それらが湖東や美濃へと売りさばかれていった。

その結果、南北が主要であった琵琶湖の航路に、琵琶湖の東西を結ぶ航路が付け加わった。

また、丹後松尾寺、小浜、今津、竹生島、早崎、長命寺、観音正寺そして美濃谷汲寺へと続く西国三十三ヵ所巡礼の道も江戸後期には多くの人々が行き交うようになった。

近世後期、大坂と蝦夷地とを往来して商いする「北前船」(きたまえぶね)が発達するが、敦賀や小浜にも巨万の富を蓄えた「北前船主」が現れた。

幕末、幕府と長州藩とが対立するなか、北国から大坂への物資輸送に不安が生じるようになり、再び敦賀・小浜を経由する流通ルートの確保が求められるようになった。

慶応三(一八六七)年には敦賀・琵琶湖間の運河開削計画が最新の測量法をもって計画された。

しかし、この計画は政情が安定していくなか実現することなく終った。

近代の日本海と琵琶湖

明治維新後、版籍奉還(はんせきほうかん)、廃藩置県(はいはんちけん)と大きな政治変革がなされるが、本書の対象とする地域が、歴史上はじめて一つの行政区となったことは注目してよいであろう。

一八七六(明治九)年、敦賀県が嶺南(れいなん)と嶺北(れいほく)に分割され、嶺北は石川県に、嶺南は滋賀県に分属することとなった。

しかし、この体制は、わずか五年で終わり、一八八一年、現在の福井県が成立した。

しかし、福井県成立後も、滋賀県議会は嶺南四郡の滋賀県への再合併の建議を議決し、また嶺南の人々はねばり強く滋賀県への復県運動をつづけた。

こうした復県運動は、嶺南と近江とに深い繋がりがあったことにもとづくが、嶺北との関係でいえば、鉄道敷設後も木ノ芽峠という難所が嶺南と嶺北の間にあり、両者の交流を妨げていた。一九六二(昭和三七)年に北陸トンネルが開通し、嶺北と嶺南との距離は縮まり、県としての一体化は進んだ。

近代に入っで日本海にも琵琶湖にも汽船が就航し、従来の帆船が徐々に姿を消していくが、この地域の交通体系に大きな変化はなかった。

しかし、一八八四(明治十七)年に敦賀・大垣間の鉄道が開通し、一九八九年に東海道線が全通したことにより、これまで物資輸送の中心であった水上交通、ことに湖上交通は大きな打撃をうけ、その姿を消してしまった。

一方敦賀では、北前船の不振が始まるなか、一八九九年には敦賀港が外国貿易港に指定され、ロシア・朝鮮など対岸との貿易が始まった。

大正末年から昭和初年にかけ、琵琶湖では水運に代わって、その水を求め多くのレーヨン工場が進出し、国内でも最大規模のレーヨン工業地帯となった。

しかし、工場の出す汚水による水質悪化が問題となり、その拡大に歯止めがかかった。

そして戦後、高度成長期の人口増加による生活用水確保が大きな問題となるなか、その解決策として「琵琶湖総合開発特別拊置法」が公布され、琵琶湖は近畿一三〇〇万人の「水瓶」として求められる機能を再び大きく転換させた。

若狭・敦賀の海も、海運が衰退したことで漁業のみを残し、その漁業も漁獲高が落ち込み、漁村は過疎に悩むようになった。

その解消策として原子力発電所の誘致が一九六〇年代より盛んに行われ、嶺南地域は、日本有数の原発立地地帯となった。

近年、琵琶湖ではこれまで水質が良いとされてきた北湖でもその悪化が問題となり、嶺南の原発も世界的な原発見直しの潮流の中でその存立をも検討せざるをえない状況となっている。

top

****************************************

|