|

****************************************

Index 保元(巻上 巻中 巻下) 平治(巻上 巻中 巻下)

保元物語 巻中

1 義朝、白河殿を襲う

top

白河殿では、まさか敵がそんな奇襲攻撃に出てくるなどとは思っていません。

夜が明けはなれて明るくなってから、正々堂々の決戦をするつもりでいました。

それでも、頼長は念のため斥候(ちょうこう)を出して敵方の動きを探らせますと、いくばくもなく斥候はあわてて帰って参りました。

そして息をはずませながら、

「た、た、大変です。敵がもう攻めてきました。」と報告します。

その報告も終るか終らないかに、賀茂の川原に二度、三度勇ましい敵のときの声がひびきわたります。

これを聞いた為朝のくやしがることといったらありません。頼長に向かって、

「だから、先ほど、私か夜襲に限ると口がすっぱくなるほど申したじゃありませんか。

これこの通り敵にしてやられましたよ。」と毒づいてはみたものの、今さらどうにもなりません。

“しまった”と思った頼長は、とにかく興奮している為朝をなだめて励ますために大急ぎで除目(じもく)を行い、為朝を蔵人(くろうど)に昇任させるよう上皇にお願いしましたが、こんな手ぬるい公卿好みのやり口は、かえって為朝の怒りをあおり立てるばかり。

「こりゃ、いったい何ですか。

敵がもうすぐ近くまで押し寄せてきているのに、防ぎの備えをそれぞれ手配するならいざ知らず、除目を行うなんていそがしい話ですね。

肩書のお好きな方は何にでも好き勝手におなりなさい。

私はこんな時に蔵人にしていただいたって、何の足しにもなりません。元のままの鎮西八郎でけっこうです。」

と、ずばりと言いきって自分の持ち場にかけ去りました。

さて、その間にも天皇方はどんどんと進出してきます。

義朝は賀茂川の西の川原で大炊御門(おおいみかど)通りの突きあたりに陣を布き、清盛は川を渡って東側の堤を北に向かって上ります。

一方、すでに早く先頭を切って白河殿に近づいていた部隊が、西南の方面からときの声も高らかに攻め立てますと、内側からは為義勢が門の扉をさっと開いて打って出ます。

ここに端なくも先陣争いがおこりました。それは兄頼賢(よりかた)と弟為朝(ためとも)とです。

頼賢は、

「味方に加わっている兄弟の中では、私か一番の年長じゃないか。 その私をさしおいて弟のおまえが先がけするなんて法があるか。」と言い張りますが、為朝も負けてはいません。 |

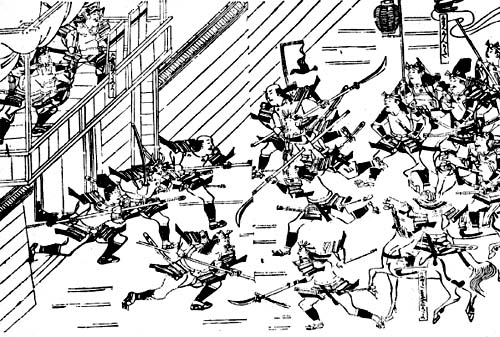

清盛像

|

清盛出陣(平治物語絵巻より)

|

「いや、私か一番がけです。

いくさにかけては、兄弟じゅうで私の右に出る者はありますまい。

それに父上が私に合戦の指揮をお任せなさるからには、なおさら私が先がけするのが当然じゃありませんか。」 |

と、言い返しはしたものの、よく考えてみると、もともと兄を兄とも思わぬ不届者として勘当(かんどう)を受けていたこの身が許されたのもつい半年ほど前の話、そのほとぼりもまださめぬこんにち、父の面前で兄にけんかを吹きかけるのはよくないと気づきました。

そこで、あっさり身をひいて、

「じゃ、とにかくどなたでもけっこうですから先がけしてください。私は遠慮します。

道慮してどこか手強そうな場所の防ぎ役を引受けて、しっかりとくいとめますよ。」と申しました。

この為朝のけなげな言葉を耳にも入れず、頼賢はそのままずっと門をかけ抜けて西の河原に打って出ました。

「ここに攻め寄せたのは源氏か平家か。名のれ。

こちらは六条判官(ろくじょうほうがん)為義(ためよし)の四男前左衛門尉(さきのさえもんのじょう)頼賢(よりかた)だ。」

と大声をあげますと、賀茂川を隔てた西側から、

「下野守(しもつけのかみ)殿(義朝)の郎等(ろうどう、家来)で、相模の国(神奈川県)の住人山内首藤刑部丞(ぎょうぶのじょう)俊通の息子滝口俊綱が一番乗りをしています。」と答えます。

「それじゃ同じ源氏一族の郎等なのだな。おまえを射るのではない、おまえのうしろで采配をふっている義朝殿をねらう矢だぞ。」

という声もろともに、矢二筋を射放ちますと、やみをぬって飛んだこの矢は、敵の二騎をみごとに射落してしまいました。

頼賢も顔を射られて引きさがりましたが、合戦最初の矢合わせは、まずまず上皇方の優勢に終りました。

胸の納まらないのは郎等を討たれた義朝です。

“何を小癪な”とばかり、みすがら仇討ちずるつもりであわやかけ出そうとする所を、鎌田次郎正清がくつわにしがみついて、

「どうかおやめになってください。まだまだ総大将が乗り出しなさる場合ではありません。

かりに味方の兵力が八割も九割もやられてしまったなら、その時こそおんみずから乗り出しなさるのもよろしいが、今は自重してください。」

と必死になって押しとどめました。

さて清盛勢は、すでに賀茂川の東の堤に陣をはっていますから、直接白河殿の西門に攻め寄せて、

「この門を守っているのは源氏か平氏か。名のれ。こちらは安芸守清盛だ。勅命を受けて攻め寄せてきたぞ。」

と高らかに名のりをかけますと、とたんに門の内側から、

「鎮西八郎為朝が守っているんだ。」という返事です。清盛は、ぎょっとして、

「えらい奴が守っている門へぶっつかったわい。」と小声でつふやき、思わぬ難関に先ほどの元気もすっと消えて、足はもう石のように重たくなり、一歩も前へ出ません。

これを見た清盛の郎等伊藤武者景綱は、進み出て。

「伊勢の国(三重県)の住人、古市(ふるいち)の伊藤武者景綱(いとうむしゃかげつな)、その子五郎忠清、同じく六郎忠直がきょうの一番乗りだ。」

と大声でさけびますと、為朝は、

「おまえの大将清盛だって、このわしの相手としては落第だ。

なるほど平家は桓武天皇の御子孫かもしれないが、ずいぶん血筋も古びて薄くなっているじゃないか。

それにひきかえ源氏はだれひとり知らない者のない名門。清和天皇から数えて九代、六孫王(経基)からに七代、八幡太郎義家殿の孫、六条判官為義の八男鎮西八郎為朝というのはこのわしたぞ。

おまえのような田舎恃は引っこめ、引っこめ。」

と、全く人を食ったあしらいぶりです、

こんなふうにあしらわれて、どうしてだまってさがられましょう。いきり立った景綱は、

「何を悪態をおつきなさるか。昔から源氏と平家とは両家並んで天下にその名のきこえた武門の家柄ですよ。

源氏が朝敵となれば平家がこれを討ち、平家が朝敵となれば源氏がこれを平げるのはあたり前です。

ですから、平家の郎等が源氏の大将を射てはならないとか、源氏の郎等が平家の大将を射てはならないという法はありますまい。

それに、この私は、同じ郎等と申しても少しばかり格が上で、朝廷にもその名の響いている者ですよ。

その昔伊勢の国(三重県)鈴鹿山で小野七郎という山賊の親分を引っくくって朝廷にさし出したごほうびに副将軍という肩書までいただいた景綱です。

その私の射る矢が、源氏の大将にあたるかあたらぬか、物は試しです。おとなしく受けてごらんなさい。」

と言うや否や、満身の力をこめて弓を引きしぼって射放しましたが、さすがは為朝、びくともしません。

「相手にとっては不足だけれど、おまえのいうことが感心だから、ほうびに矢を一本お見舞い申そう。

受けてみよ。わしの矢を受けるということは大した名誉なのだぞ。」

と言い放つや、得意の手並で矢を射かけます。

何しろ、その矢というのが、三年竹の節の多い固い物を材料とし、鏃(やじり)は普通の寸法の五倍もあろうという大きなものです。

こんな強い矢に見舞われては、いくら勇敢な者でもたまりません。

たちまち、先頭の忠直は胸を射抜かれて即死しました。

そればかりか、その同じ矢は勢いあまって忠清の鎧の袖をも射抜いてしまいました。

今さらのように驚いた忠清は、あわてて味方の陣に引返し、証拠の矢を見せて、

「この矢をごらんください。とても人間業とぱ思われません。

さっきあんなに元気だった弟はこの矢でころりと参ってしまったのです。」

と報告しますと、清盛を初め皆の者は舌を巻いて恐ろしくなりました。景綱が、

「為朝の先祖、八幡太郎義家殿は、前九年の合戦の時、陣中で清原武則の所望にこたえて、すばらしい手並のほどを見せたことがございます。

武則はこう言ったのです。

『あなたの矢にあたる者は、鎧兜を射抜かれない者はないという話ですね。 一つ、私の目の前て、たしかに見せていただきたいものです。』 |

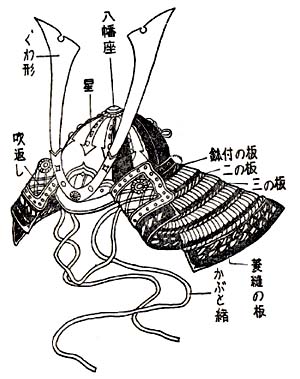

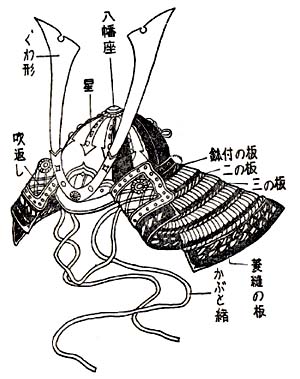

兜(かぶと)の名どころ

|

すると、義家殿は特に丈夫な鎧を三領重ねて木の枝につるし、これを的にして、みごとに射抜いて見せました。

つまり裏表合わせて六枚を一本の矢で射通したわけです。

武則を初め一座の人々は神様の生れ変りじゃないかしらと恐れを抱き、義家殿に対する尊敬の念を深めたということです。 |

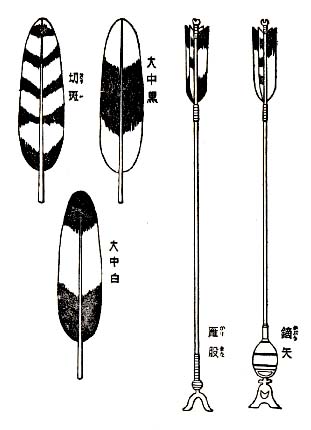

弓の名どころ

|

それに似た弓勢が、今、目の前にあるうとは夢のようです。

本当に恐ろしくてなりません。」と申しますと、みなの者もうなずき合うばかりでした。

こうして、おじけづいた味方を前に、清盛は叱咤(しった)激励するどころか、臆病風がうつったように、

「わしは、この大炊御門面の門をしかとお引受けして攻め寄せたわけでもない。

ただ朝霧にまぎれてうかうかとやって来ただけだ。

ここを引きあげて、どこでもいいからほかの方へまわれ。

じゃ東の門へでも攻めかかるか。」とはやくも、逃げ腰です。

「東の門だって、ここのすぐ近くですから、ひょっとするとやはり同じ八郎殿が守っているかもしれません。

まあ、北の門を攻めることにしてください。」

と部下の者にせがまれて、

「もっともな話だ。もうじき夜も明けよう。

小人数の敵方のために、われわれ大部隊が追い立てられるのも見苦しかろう。 明るくならぬうちに転進だ。」

と退却しかかりますと、それに異議を申し立てた若武者があります。

清盛の長男重盛です。血気盛りの十九歳。

赤地の錦の直垂に、沢潟縅(おもだかおろし)の鎧を着て、白星の兜をかぶり、二十四本の中黒(なかぐろ)の矢を背負い、二所籐(ふたどころどう)の弓を持ち、黄河原毛(きがわらけ)の馬にまたがった、さっそうたるいでたちです。

「勅命を受けて攻め寄せた者が、いくら敵が強いからといって、敵に背中を見せていいものか。

部下の者ども、わしに続いてこい。」と、かけ出します。 |

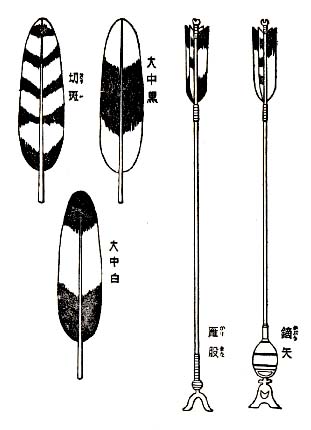

矢の名どころ

|

あわてたのは父清盛です。愛する我が子を、むざむざと死地に行かせるにしのびません。

「そりゃ、とんでもない話だ。おい重盛を行かせるな。

為朝の弓の強さは今、しかと見たばかりだ。血気にはやって犬死するな。」

とさけびますので、部下の者ともに、ばらばらっと重盛の前に立ちふさがってしまいました。

さすがの重盛も、どうしようもなく、本隊共に春日面の門に向かって転進せざるをえませんでした。

ところが、また一人、不服を唱える荒武者が現われました。

伊賀の国(三重県)出身の山田小三郎伊行(これゆき)です。生年二十八歳。

「敵がどんなに手強いからとて、たった一本の矢に恐れをなして、退却するなんて卑怯なことがあるものか。

たとえ筑紫の八郎殿の強い矢だって、私の鎧はよもや射抜けまい。

この私の鎧は先祖代々伝わって来た家宝で、合戦の場に臨むこと、すでに十五回。その間私の代になって矢を射かけられた事も度重なるけれども、まだ一度も射抜かれたことはない。さあ、みなの衆ごらんなさい。八郎殿の矢をこの身に受けて、話の種にしよう。」

と言うや否や、まっしぐらに突進します。 |

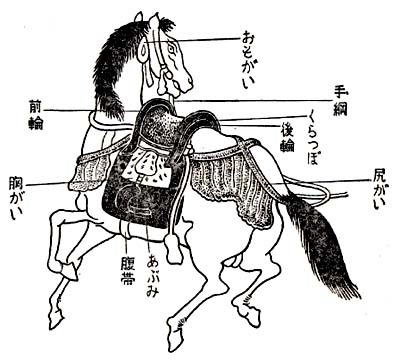

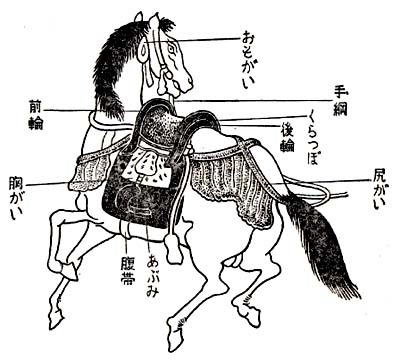

軍馬の名どころ

|

「やめろ。やめろ。つまらぬ手柄を立てたって何の足しにもならぬぞ。」

と戦友は、とめますが、伊行は元来一たん言い出したら決して後には引かぬ気性の男ですから。

「夜が明けてのちに、戦友から、おい、為朝の矢のあたった痕を見せてくれといわれたら、何と返答できるか。

わしの常日ごろの武勇の名も、とたんに消え失せてしまうではないか。それが残念だ。

他の連中はついて来なくたってかまわない。おまえひとり立会人になれ。」

と、あくまで強がりを言いはり、部下ひとりを連れて、とうとう大炊御門面の門前に馬でかけつけ、大音声に名のりをあげて為朝に呼びかけました。

呼びかけられた為朝はつぶやきます。

「きっと、あいつはねらいをつけておいて、わしに呼びかけたに違いない。

まずおとなしく、あいつの一の矢を射させてやろう。

だが続いて二の矢を番(つが)えようとする所を、すかさずこっちから射落してやるぞ。

同じ射るなら当り矢を残して、わしの弓勢のほどを敵に見せつけてやろう。」

と手順をきめて、

「おう、鎮西八郎はここにいるぞ。」

と答えますと、そのとたんに声を頼りにねらいを定めた伊行、弦音も高く射放ちました。

ねらいはやや外れて為朝の左手の鎧の草摺を、まで針で物をぬうようなかっこうに射通しました。

「しまった」とすぐさま二の矢を番えようとする所を、待ってましたとばかり、為朝はうんと引き絞って、びゅうんと射ます。

その矢は伊行(これゆき)の金覆輪(きんぷくりん)の鞍の前輪から尻輪にかけてみごとに射抜き、伊行自身の胴体は鞍にぬい付けられてしまいました。

あっという間のでよごとで、しばらくはそのまま鞍の上にじっとしているかっこうに見えましたが、どうしてたまりましょう。

左の方にまっさかさまにどさりところげ落ちました。

鑿(のみ)のような頑丈な鏃(やじり)だけ鞍に突きささったまま、主なき馬ははせ去ってしまいます。

立会人に連れて来られた部下は伊行(これゆき)の体を肩に引っかついで味方の陣に逃げ込みました。

清盛勢では、いよいよだれひとり攻め寄せようと思う者のなくなったことは、いうまでもありません。

2 義朝・為朝の血戦 top

話はかわって、こちらは義朝の陣営です。

鎌田正清(かまたまさきよ)にいさめられてやむなくふみとどよっているうちに、ようやく夜明けも近づき、あたり一帯の霧もうすれてきました。

その薄明るみの中からひょっこりと主もない馬が一頭かけこんできて大あばれにあばれまわります。

正清が部下の者に捕えさせ調べてみますと、鞍壷(鞍の中央部で人の乗る所)には真赤な血がたまり、前輪は砕け、尻輪に鑿(のみ)のようなものすごい鏃(やじり)が突きささっています。

山田伊行の馬なのですが、義朝方にはその正体がわかりません。

ただわかるのは犯人は為朝にちがいないということだけです。

正清はさっそく義朝の面前にひいて出て、

「これをごらんください。鎮西八郎殿の射られたらしい弓勢の強さは恐ろしいものです。

平家の郎等が乗っていたものらしゅうございますが、たとえ本職の大工が馨で打ったとしても、どうしてこんなにずばりと突き通りましょうか。

ほんとにすばらしい腕前もあればあるものでございますね。」

と、びっくりしていますと、義朝は、

「何をばかな。そんなことあるものか。八郎はまだ二十前の若僧で力もできていやしない。

きっとわしをおどそうと思って、こしらえごとをして放した馬にちがいない。

何もおそれることはないから、一つおまえ出かけていって一いくさしかけてこい。」

と、叱りつけます。

正清は百騎ほどの部下をつれて為朝の固めている門の側に押し寄せて、

「下野守(義朝)の郎等、相模の国(神奈川県)の住人、鎌田次郎正清。」と名のりますと、

「おまえは源氏の郎等だな。源氏の総大将為朝の真正面に立ち向かうとは無礼千万。さがれ。」

という答えですが、正清は少しも悪びれずに、

「なるほど、あなたも元をただせば源氏の御主人ですが、今では朝敵ですぞ。

おい、者ども、朝敵を討ちとって手柄を立てよ。」という声もろともびゅうんと矢を射放します。

その矢は為朝の左の頬をかすめて兜の錏(しころ、うしろにたれている部分)にはげしく突き立ちました。

実は為朝が正清の顔を見定めようとしてひょいと仰向いた、その虚を突いたのです。

すっかり腹を立てた為朝は、返しの矢を射る暇(いとま)も惜しく、錏(しころ)に立った矢を抜きとって投げ捨てるや、

「おまえのような無礼な奴を返し矢で殺すのはもったいない。生け捕りだ。」と、まっしぐらにかけ出します。

続くは九州以来恩顧の部下須藤九郎家季(いえすえ)・悪七別当(あくしちべっとう)ら二十八騎の強者(つわもの)揃いです。

「こりゃかなわぬ。」と見てとった正清は、百騎の者をまとめるやぶるぶるふるえながら南に向けて逃げ出しました。

逃げる敵を追って為朝は、大手をひろげ大声をあげ、どこまでも追って追って追いぬくぞとくいさがりましたが、途中でふと気にかかったのは父の身の上です。

“あんまり深追いしない方がいいな。

父上は、気はしっかりしていらっしゃるけれども、何といったってお年がお年だ。

兄貴どもも口先では強がりを言っているが、本当は大したことはない。私がいなくなって手薄になった所を敵に破られては一大事だ”――

と思いつきましたので、あきらめて引き返しました。

おかけで命拾いしたのは正清です。為朝に追われて一たん南の方川下(かわしも)を目ざして逃げのびましたが、ななめに賀茂川を横切って義朝の陣営にもどり、

「命からがらやっと逃げてきました。

私も東国ではずいぶん数多くの合戦をいたしましたが、これほど猛烈なやり口の敵にはまだ出あったことがございません。

八郎様のすごさは、あの恐ろしいといわれる落雷なんどもとてもくらべ物にはなりますまい。」

と、息をはずませながら申します。それでも、義朝はまだ為朝の強さを信じません。

「それは相手が音にきこえた剛の者と思って、初めからのまれているからなのだ。

八郎は九州育ちだから、船の中から遠い所を射るとか、また徒歩のいくさは得意か心しれないが、乗馬のいくさでは坂東武者にどうしてかなうものか。

それっ、みなの者、組打ちだっ。」

と命令を下しますと、首藤刑部丞(ぎょうぶのじょう)俊通・俊綱父子を初め二百余騎が、引きあげていく為朝の後を追ってくり出しました。

義朝もみずから出馬します。

こうと気づいた為朝は、宝荘厳院(ほうしょうごんいん)の西裏で、くるりと向きなかって迎えうち、ここに火の出るようなすさまじい合戦が始まりました。

義朝の率いる二百余騎と為朝の率いる二十八騎――血を分けた肉親の兄と弟とが血なまぐさい合戦の場に顔を合わせる羽目となりました。

まず義朝が大音声を張り上げて、

「清和天皇九代の子孫、下野守 源義朝が勅命をうけて大将軍としてやってきたぞ。

おまえが本当に源氏の一族ならば、さっさと陣を引き払って退却せよ。」

と呼びかけます。その声の終るか終らないうちに為朝は、

「お父上は上皇の御命令をうけてこちらの大将軍となっていらっしゃる。

その代理としてこの鎮西八郎為朝が一方の陣をお引き受けしてここを守っているのだ。」

と答えます。義朝はかさねて、

「それじゃ、おまえはわしのずっと末の弟だな。弟のくせに兄に敵対すると罰があたりはしないか。

それにわしは天皇の御命令をうけている者だ。人たるの道をわきまえているなら、すぐさま武器を捨てて降参しろ。」

と言いましたが、為朝も負けてはいません。

「なるほど、お言葉の通り、弟たる者が兄に向かって敵対すれば罰があたるとはもっとも千万。

けれども、人の子たる者が、父に向かって弓をひくというその行動はどうですか。」

と、突込みますと、さすがの義朝もぐっと返答につまりました。

はじめの弁論戦は、こうして弟為朝の側の勝ちにきまりました。

弁舌ではかなわぬからには、実力に物を言わせようと、間髪をいれず、義朝の部下が攻め立てますので、為朝はしばらく防いでいました。

が、何としても多勢に無勢。うっかりしていて敵方に後方を断たれでもしたら父のために危いと思って、為朝は門の内にさっと退きました。

敵はこれを見て、防ぎかねて退却したものと判断し、勝に乗じて門の側までぴたりと押し寄せて、入れ代り立ち代り猛烈に攻めつけるのでした。

門内に構えた為朝が、ふと敵兵の頭越しに見ますと、義朝の姿が目に入ります。

大の男が大柄の馬に乗り、あまつさえ命令を下そうと、鐙踏んばり立ち上がった姿勢は、顔にねらいをつけるには絶好の位置です。

すぐさま得意の大矢をつがえて弓を構えました。義朝の生命はまさに風前の灯です。

そのとき為朝はふと、こんなことを思いうかべました。

“今度の合戦に、父上と兄とが敵味方に分かれているのには、何か事情があるかもしれない。

いずれどちらかが勝ち、一方が負けることになろうが、そのとき、勝った方が負けた者の命ごいをしようという秘密の約束があるのだろう。

とすれば何もここで早まって兄を射殺す必要はないではないか。”

と考えて、すでにつがえた矢をはずしてしまいました。義朝はあやうく命拾いしたわけです。

とにかく為朝の矢にあたったら最後、助かる者は一人もありません。

そこで、為朝も無益の殺生はすまいと思ったのでしょうか、名のりをあげて攻めかけて来る者以外は、むやみに射ませんでした。

さて、義朝方の長井斎藤別当実盛や、その弟三郎実員(さねかず)、片桐小八郎大夫(たゆう)景重、首藤滝口以下の武士が繰り返し繰り返し攻め寄せますと、為朝方では悪七別当、手取りの与次(よじ)、高間三郎、高間四郎、吉田太郎以下の面々が懸命に食いとめます。

たまたま、片桐景重(かげしげ)と手取りの与次とが一騎討することになりました。

与次はまだ若武者ですが、片桐は老齢でもあり、その上つかれてもいましたので、追い立てられて一命危く見えました。

とたんに秩父行成がやって来て弓をうんと引きしばって与次をねらいました。

与次は右の草摺のはずれの辺りを射られて退却しなければならなくなったため、景重は運よく急場を脱することができました。

この形勢を見た為朝は、須藤九郎を呼んで、

「敵は多人数であるし、もし射る矢がつきて白兵戦(接近戦)になったならば、味方一騎で敵百騎を引き受けてみたところで結局は敗けるだろう。

というのは坂東武者のならわしとして、大将軍の馬前においては、たとえ親が討死しようが子が殺されようが、そんなことには少しも構わず、味方の死骸の上に折り重なることも平気で、決死のいくさをするという話だ。

そこでこの際、敵の大将にわしの弓勢のするどさを見せておびやかし、退却させようと思うが、どうだ。」

と言いますと、須藤は、

「それはいいお考えです。が、射損(いそこな)いがあっては大変ですよ。」

と答えます。すると、

「どうしてそんな失敗があるものか。わしの腕前のほどは知っているではないか。自信満々だぞ。」

と言うや、例の大きな矢をつがえてぴゅうっと射ます。

その矢は、ねらい違わず義朝の兜の星をかすめてけずり落し、そのまま宝荘厳院の門の柱の側に矢の半分ぐらいまで深く突きささりました。

不意をつかれた義朝は一瞬はっとして、よろめきそうにたりましたが、どうにかふみこたえ、驚く馬をしずめながらさりげない風を装って、為朝の方に向かい、

「おまえは弓の名手と聞いていたが、それにしては手並はさっぱりだめだな。」

と言います。すると為朝は。

「じょうだんじゃない。相手が兄上だから、考えがあってわざとこのように射たのですよ。

けれどもほんとに兄上がお許しくださるなら二本目の矢をお見舞いしましょう。

兜の真正面でも内側でもいいが、そこらはちょっと遠慮して、障子の板か栴檀(せんだん)、弦走(つるばしり)か、胸板の真中か、草摺(くさずり)の一の板か二の板か、とにかく御注文をしかとお闘きしましょう。

その上で二の矢を射ますよ。さあどうぞ。」

とさっそく矢をとりあげてつがえた所へ、深巣(ふかす)七郎清国が義朝をかばおうとしてかけ寄りました。

為朝は、何を小癪なとばかり迎えて射ます。矢は清国の兜をつき抜けて斜に左の耳のつけ根深く矢の半分ぐらいつき立ちました。

清国はどうしてたまりましょう、あっけなく即死を遂げますと、すかさず須藤九郎がかけつけて深巣の首を打ち落しました。

義朝方ではこんな簡単な殺され方を目の前に見せつけられてもひるむどころかかえっていきり立ち、われ先にと為朝に襲いかかります。

中でも大庭平太景義・同三郎景親の二人は、揃って鎌倉権五郎景政の子孫と名のって出ます。

為朝は今度は風変りな矢を射かけます。

それは鏑矢(かぶらや)という、空気を切って飛ぶとき音を派手に鳴りひびかせる矢なのです。

さしもの名立たる勇者を先祖にもつ景義も、四辺一帯に鳴りわたる響もろとも左の膝を片刃で射切られ、その上、馬の太腹も射ぬかれました。

馬はがばと倒れ、景義は前のめりに投げ出されてしまうというありさま。

すわ、兄の一大事とばかり弟の暈繝は大急ぎに馬から飛び下りて、兄景義を肩に引っかけてさっと退却してしまいました。

一方豊島四郎は須藤九郎のために、丸太郎は鬼田与三(おにたのよぞう)のためにそれぞれ傷つけられて引いていきます。

しかし、為朝方も無傷ではありません。まず悪七別当(あくしちべっとう)が斎藤別当実盛と一騎討ちのはてに殺されます。

つづいて高間三郎・四郎兄弟がどうしたことか金子十郎家忠一騎のためにあっけなく重殺(じゅうさつ)されてしまいます。

これにはさすがの為朝も驚きの目を見はらないではいられませんでした。そして味方の仇とばかり追いかけようとする須藤九郎をとどめて、

「おい、須藤。あのすばらしい働き者を助けておけ。この合戦に味方が勝利を得たならば、あいつをわしの家来にしようと思うんだ。」と言いました。

一挙にふたりを討ちとるという手柄は立てる、命拾いはする、為朝を感心させる――全く運のいい金子家忠でした。

続いて大矢新三郎は仙波七郎に、三町礫(さんちょうつぶて)の紀平次大夫は山口六郎に、それぞれ傷を負わされて退却します。

図に乗ったのは義朝方です。

平野平太、吉野太郎が名のってかけこむ所をねらって為朝の鏑矢(かぶらや)がまた飛びます。

手元が少し狂って平野平太の左の臑当(すねあて、膝の部分を防護する道具)を射切った矢は馬の太腹をすっと貫通したので、平太はどうしてたまりましょう、真逆さまにどっと倒れ落ちました。

塩見五郎も為朝の矢に射殺されて、きおい立った義朝方もいささか攻めあぐんでいると、根井大弥太が進み出て、

「いくら味方が討たれるからといっても、手をゆるめて敵に一息入れさせていたら、いつまでたったっていくさのけりはつくものじゃない。

それにわれわれは餌(え)をあさる鷹(たか)のようなものだし、敵は鷹に恐れをなす雉(きじ)同然しゃないか。

さあ、みなの衆、突っこもう。」とさけぶや否や先頭切って突撃に移ります。

これに励まされて勇気づいたのは、宇野太郎・望月三郎・諏訪平五ら二十七騎の精鋭です。真一文字に門の囲みのなかに割って入り、さんざんにあばれまわりましたので、為朝方にも手取りの与次(よじ)・鬼田与三(おにたのよぞう)・松浦小次郎といった面々の犠牲者が出ました。

片や義朝、片や為朝、いずれもいくさしょうずの名を取った兄と弟とが束西敵味方にわかれての白兵戦です。、 |

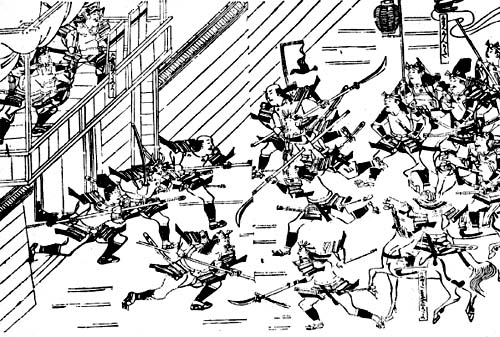

義朝の白河殿夜討ち(版本のさし絵より)

|

攻めつ返しつ追いつ追われつ、縱に進めば横に塞(ふせ)ぎ、ななめにぬえば両側から挟み、息つく暇もない死闘の連続で、いつ勝敗がきまるのか見当もつきません。

結局寄せ手の義朝方では戦死五十三騎、負傷七十余名という大きな損害を受けましたが、為朝方でも為朝が九州以来手とも足とも頼みきっていた二十八騎のうち、二十三騎は討死し、残る五名も負傷するという痛い犠牲を払わなければなりませんでした。

一方、為義(ためよし)・頼賢(よしかた)父子らが守る西の門、平馬助忠正・多田蔵人(くろうど)頼憲らの固める京の門を初め白河殿の周囲の門という門でも、寄せ手と防ぎ手とがたがいに入り乱れて必死の攻防戦がくり返されています。

人のさけび声や矢のうなり声は耳も痛くなるばかりですし、かけまわる馬の足音は大地もゆらぐほどです。

夜もまだ明けやらぬ四時ごろに始まった合戦は、八時ごろになってもまだなかなか勝負がつきません。

3 白河殿焼討ち top

ここで、寄せ手は一たん引き退いて陣容の立て直しにかかりました。

が、簡単に勝負をつけるつもりで夜襲の作戦を申し出た義朝は、自分の面目に関することですから、いらいらしています。

この上はもう最後の手段に訴えるよりほかに道はないと思い、東三条殿に使者を出して、

「夜の明けないうちに勝負をつけようとはげしく攻め立てましたが、敵もさる者、固く守っていて、なかなか思うようには破れません。

こうなってはもう焼討ちしないでは、とても勝てそうにありませんから、火をかけたいと存じます。

ただ法勝寺が風下にございますので、うっかりすれば類焼するかもしれません。

この点について天皇のお指図をいただきたく存じます。」

と意見を申し出ました。すると少納言信西は天皇にこれをお取次してから、

「義朝がお伺いを立てた態度は感心である。だが、今上がこれからもひき続き御位についていらっしゃるかぎり、法勝寺ぐらいの寺などは、じきおたてになるであろう。

だから、決して類焼することなんか気にする必要はない。

とにかく一刻も早く朝敵をほろばす計略を立てよ。」と伝えました。

いよいよ焼討ちです。風上をねらって白河殿の西にあたる藤原家成の邸に火をつけました。

ちょうどその時は強い西風が吹き荒れていましたので、紅蓮(ぐれん)の炎はみるみる白河殿に向かって燃えひろがりました。

「火事」と聞いた殿中の婦人子供は右往左往、どこに避難したらいいのかと、たがいに名を呼びあうやら、救けを求めてさけぶやら大さわぎです。

いくさのさわぎに加えてこの火のさわぎですから、武士たちも、もはや手の施しようかおりません。

勝敗は一挙にきまりました。猛火にまかれ、敵に追われ、煙にむせびながら、散り散りばらばらに逃げ出していく人々の姿は、まるで峰のあらしに吹かれて舞い乱れる冬の木の葉そっくりで、まことに痛々しい限りでした。

4 上皇の脱出 top

春日面(かすがおもて)の門を守っていた平家弘(たいらのいえひろ)とその子光弘は、荒れ抂う炎の中をくぐりぬけて、上皇の御殿にかけつけ、

「もうだめでございます。おびただしい敵の軍勢が攻め寄せてきました。

それに焼討ちの火はすっかり御所を包んでしまいました。

今すぐどこか安全な場所にお立退きになってください。」

と申しあげますと、上皇は夢かとばかりびっくり仰天、どうしていいのかと、ただうろうろととまどいをしていらっしゃるだけです。

お側にいる頼長も上皇をおなぐさめする落着きも何も失って、あわてふためくばかり、

「何でもいいから、おまえどもの力でこの急場を救ってくれ。」と言うのが、やっとのことでした。

さて立退きです。

上皇は馬に召されましたが、ふらふらしていらっしゃって危ないので、信実が相乗りしてうしろからお抱き申し、頼長の馬にも成隆が同じくつきそうことになりました。

こんな奇妙なかっこうで東の門をそっとしのび出て、北の方を目ざして一目散にお逃げになりました。

為義の一隊は五十騎ほど固まってふみとどまり、上皇がまだ御所の内においでになる体裁をつくろって敵と渡りあっていましたが、もう遠くまで落ち延びなさったと見きわめのついたころ、旗を巻いて御一行のあとを追いました。

為朝は、もし慕い寄る敵があればただ一筋で射殺そうと、矢をつがえたまま一番うしろをゆうゆうと馬を打たせていきましたが、敵はいっこうに追ってくる気配も見えません。

物足りなく思ったので、くるりと馬首をめぐらすや、真一文字にかけもどり、鏑矢一筋を宝荘厳院(ほうしょうごんいん)の門の柱にするどく深く射込んで、じっと目をつぶり、つい先ほどの激戦奮闘の印象をしっかと自分でたしかめたのち、馬にむち打って再び父の跡を追っていきました。

個人の力ではどうにも押し返すことのできない運命の重たさにたえながら、英雄為朝は、こうしてさびしく静かに晴れの舞台から姿を消していったのです。

さて上皇の御一行は近江の国(滋賀県)の三井寺にのがれようとして、如意山の山道におはいりになりました。

お供は為義一統を初め忠正、家弘、光弘らです。けわしい山道で、馬は役に立ちません。

麓(ふもと)で馬を捨てて全員徒歩になりましたが、これには上皇もお困りになりました。何しろ常日ごろ徒歩などということにはおなれになっていないのですから当然でしょう。

お供の者は、前に立って対手を引くやら、後にまわってお腰を押し上げるやら、汗水たらして一生懸命にお助けしますけれども、少しもはかどりません。

それどころか、お足の皮は破れ血さえにじみ出て、とうとう気を失ってくらくらっと倒れておしまいになりました。しばらくたってお気がつかれ。

「だれかいるか。水があったら飲ませてくれ。」とおっしやいますので、みなの者はそれぞれ近くの岩蔭や谷間を捜しまわりますが、どこにも泉らしいものが見あたりません。

たまたま、そこを通りがかった僧侶が水がめを持っていましたので、この僧侶に頼んでやっとその水がめの水を手に入れることができました。

この水をお飲みになりますと、少しはお元気になられた御様子たので、お供の者が、

「敵兵はきっと追いかけてまいりましょうから、何とかしてお急ぎください。」と申しあげますと、

「おまえども武士はみなどこへでもいいから逃げろ。自分はもう身勁きもできないから、一まずここで休むことにする。

万一敵兵がやってきたら、手を合わせて降参したっていい。まさか生命まで取るとはいうまい。」

と、もうすっかりあきらめておいでになります。

おそれ多いこのお言葉に対して、為義を初めみなの者は、

「私どもに、生命を上皇様にさしあげましたからには、今さらどうしてお見捨て申しあげられましょう。

いっそ東国へでもお逃げになりましたらいかがでしょうか。

どこまでもお供申しあげ、最後の最後までお守りし通すつもりでございます。」

とはげまし申しあげますが、どうしてもお聞き届けになりません。

「自分もそう考えたこともあるが、こんなになってはもう何とも手の施しようがないじゃないか。

さあ、さあ、おまえどもは一刻も早く落ちのびて身の安全を計るがいい。

いつまでもぐずぐずしていて、もしここに敵が攻め寄せてきたらどうなる。

ここでまた一いくさ始まれば、助かるはずの自分まで助からなくなってしまうじゃないか。」とあくまで強く申されます。

こうなってはお言葉を返すこともできず、上皇のお指図に従うほかはありません。

今こそ上皇とのお別れなのだと思うと、さすが弓矢を取っては物におじない武将たちも、悲しみをせきとめかねて、あふれる涙をそっとぬぐうのでした。

家弘・光弘父子だけが上皇のお側に残り、その他の者は各自思い思いの方角をさして落ちていきます。

やがて家弘・光弘父子は、上皇を助けて谷間にお移しし、そこで日の暮れるまで敵の目をじっと避けてしのんでいました。

とうとうその日も暮れてきましたので、父と子とがかわるがわる肩におかつぎ申し、暗やみにまぎれてこっそりと京都に舞いもどり、東山辺の知るべの者の邸(やしき)をたずねました。

けれども、時期といい場所といい、いずれにしてもまだまだ天皇方の探索の目にきびしいことなので、ぐずぐずしているわけには参りません。

せめてはお乗物をと粗末な輿(こし)を借り受けて、これに上皇をお乗せ申し、上皇のお心あたりの家をあちらこちらと頼ってまわりました。

が、ある家は家内中残らずいくさのさわぎを恐れて逃げ去っていたり、また他の家では居留守をつかってお入れ申さなかったり、昨日にかわる今日のお身の上は、一休みなさる所とてありません。

けれどもこんなふうに、いつまでも京都の市内をうろついているうちに夜が明けたら大変、敵に見つかってどんなひどい目にあうかもしれないと思うと、家弘(いえひろ)らも気が気ではありません。

やっと北のはずれの知足院のあたりに、見すぼらしいお寺を見つけて、上皇を休ませ申しあげることができました。

とりあえず重湯(おもゆ)を作ってさしあげます。

何しろ今朝如意山で水を召しあかってからは、飲まず食わずというつらい逃避行でしたから、重湯を召しあがることは今の場合のしのぎとしては大したご馳走といえましょう。

上皇は、こんな荒れ寺で髪をそり落して出家姿におなりになりました。

家弘も、どうしてじっとしておられましょう。

さっそく髻(もとどり)を切ってしまいました。上皇の悲壮なお覚悟を知って家弘は、

「いくら御出家遊ばされましても、こんな荒れ寺では恐れ多うございます。

どこかしかるべきお寺へおはいりになってはいかがでございましょうか。」とお勧めしますと、

「仁和寺へ行こう。そこだって、よもや簡単には入れてくれまいが、かまわないからむりやりに輿をかつぎこめ。」

とお答えになりますので、仰せの通り仁和寺にご案内申しあげました。

この仁和寺の門跡(もんぜき、住職)は覚性(かくしょう)法親王と申す方で、上皇の御弟にあたられます。

かねがねお二人の仲はあまりよくなかったので、上皇は御心配になったのですが、その時はちょうど亡き鳥羽法皇の御仏事のため鳥羽殿においでになって御不在でした。

そのため、楽に上皇はおはいりになることができました。

さて、家弘は、ここで上皇にお暇ごいしまして、北山の方に立ち退き、とうとう出家してしまいました。 |

仁和寺(版本のさし絵より)

|

5 頼長の遁走 top

さて、話はかわって頼長です。

焼けくずれる白河殿の炎の中をくぐりぬけて、上皇のお跡を追いかけましたが、そのときどこからか白羽の流れ矢が一筋飛んできて頼長の首の骨に突きささりました。

相乗りしていた成隆(なりたか)がすぐさまこれを抜き捨てました。

けれども、傷口から血が噴水のようにはげしく、ほとばしり出て、またたく間に、頼長の水色の狩衣を真赤に染めてしまいました。

とたんに気を失った頼長は、手綱を放し鐙(あぶみ)もふみはずして、どさりと馬から落ちますと、それにつれて成隆もころげ落ちました。

これを見るや、盛憲(もりのり)、経憲(つねのり)らがあわてて走り寄りましたが何とも手のほどこしようがありません。

さらに延頼(のぶより)も来合わせて、とにかく近くの小屋にかつぎこみ、傷口を調べてみますと、矢は右ののどの下から左の耳の上にかけて突き通っています。

下から上に向けて逆さまに貫くというふしぎなあたり方なのです。

しかし、そんななぞをゆっくり考えていられる場合でもありませんので、とりあえず灸をすえましたが、少しも利き目はあらわれず、次第に弱りに弱る一方です。

まだ目はどうにか動きますげれども、口は全然利けません。

こんな所でまごまごしていて敵に捜し出されては一大事ですので、大急ぎで牛車を都合して、瀕死の頼長を乗せ、嵯峨(さが、京都の西北方)に向けて、とぼとぼと歩き出しました。 |

狩衣姿

|

やっと嵯峨にたどりつきはしたものの、あてにしてきた僧侶が見あたりません。

そこで、やむなく荒れ果てて人の住んでいない寺に頼長を休ませ、その夜をあかすことになりました。

6 勝敗きまる top

このようにして、合戦は朝の四時ごろに始まり、八時ごろの白河殿の焼討ちを頂点に、勝敗ははっきりとわかれました。

勝ちに乗じた義朝や清盛は、あるいは東山方面へ、あるいは法勝寺付近をと敗敵を求めて捜しまわりましたが、さっぱり手がかりはありません。

いっそあの広大な法勝寺もすっかり焼討ちし残敵の巣窟にならないようにしたらと思い、内裏にお伺いを立てましたところ、少納言信西を通じて、固くさしとめるという御命令が出ました。

けさほどは、法勝寺など類焼したって何のさしつかえもないというお話でしたのに、大勢の決した今となってぱ、むだな焼討ち戦術はまかりならぬというのです。

いかにも信西らしい考え方といえましょう。

こうして法勝寺は焼討ちできませんでしたが、上皇の三条烏丸の御所や、頼長の五条壬生(みぶ)の宿所やその他為義の宿所など十二か所を焼き払って昼すぎに内裏(だいり)に帰りました。

これより先、上皇方が如意山におはいりになったという情報が内裏に届きましたので、天皇はふたたび以前の高松殿に内裏をお移しになっていました。

天皇の御前に進んだ義朝や清盛がつつしんで勝いくさの御報告を申しあげますと、信西を通じて格別なおよろこびとおほめのお言葉があり、両人は申すまでもなく部下の将兵一同の感激は大したものでした。

夜になって、関係者一同の戦功に対する賞が行われました。

まず関白忠通は、今まで弟頼長に奪われていた氏長者の地位にもどることを許され、安芸守清盛は播磨守に、下野守義朝は左馬権頭(さまのごんのかみ)に、また陸奥新判官(ほうがん)義康は蔵人(くろうど)に、それぞれ昇任することを許されました。

ところが、この賞に対して義朝の心中が納まりません。

「このたび、私の任せられました左馬権頭というのは、先祖の多田満仲が初めて任せられた地位でございまして、その点では大変名誉に存じますが、私は今まで左馬助でございましたから、わずか一階級昇進したというにすぎません。

今回の合戦で立てた私のすばらしい手柄にくらべまして、こんな程度の賞では少しもうれしくは思われません。

そもそも朝敵をほろばした者に対しては一国の半分が授けられ、末長く子孫に伝えられるものと聞いております。

それに私は、このたびは父や弟とも肉親の者を敵にまわしてただ一人お味方申し、抜群の手柄を立てたではございませんか。

天皇のお言葉を重んずればこそ、子として父にそむいていくさをしかけたのでございます。

こんな前例がございましょうか。

義理を欠いてまでも天皇の御命令を奉じて戦いましたからには、人にまさる恩賞を頂戴しても当然ではございますまいか。」

と、思いのままをずけずけと言い放ちました。

その言葉のするどさは、とうとういったんきまったことをくつがえし、一級上の左馬頭の地位を得させました。

7 頼長の末路 top

みじめな一夜も明けて十二日。頼長はまだ息がかよっていますので、側近の者は今のうちにせめて一目なりと父忠実に会わせてあげようと考えました。

忠実はこれまで頼長と一緒に宇治に住んでいましたが、今度の合戦に意外にも上皇方が負けたという知らせが届くや、追手がかかることを恐れ、あわてて宇治橋をこわし、頼長の家族を連れて奈良をさして落ちのびていました。

そうとも知らぬ嵯峨の人々は、何とかして宇治にたどりつきたいと苦心に苦心を重ねた末、敵の目につきにくい道を選び京都の南の方を流れる川筋に舟を浮かべて、やっと十三日に宇治まできたところが、すでにもぬけのからです。

がっかりする心をむりにふるい立たせて奈良へと目ざしました。

やがて柞(ははそ)の森(京都府相楽郡祝園村)に近づいたところ、頼長の容態は急に悪くなり、もはや臨終という気配が見えました。

そこで急いで使者を奈良に出して忠実にこのことを知らせますと、忠実はすぐにも迎えの者をさし向けたいとは思いましたが、あまりの悲しみにうちひしがれたのでしょう。

かえって強がりを見せて、

「今さらどの面さげてわしに会いたいというのか。わしはそんな頼長に会おうとは思わぬ。

おい、考えてもみろ、藤原氏の氏長者ともあろう者が、流れ矢にあたるなんてだらしがないじゃないか。

そんな碌でなしに会ったって始まらない。百里が千里でも、とっとと遠い田舎へいってしまえと伝えろ。」

と使者にあたり散らすや、あふれる涙をおさえきれずに泣き伏すのでした。

頼長にかけた期待が大きかったからこそ、こんな冷たいことばも出てくるのです。

使者は柞(ははそ)の森にたち帰って、この言葉を伝えますと、頼長は息たえだえの中にも父の心がわかったらしく微かにうなずくや、とたんにぱっと顔色が変り舌の先をかみ切って吐き出しました。

あわてたのは側近の者です。どうしていいのか、ただうろうろするばかりですが、こんな田舎では何ともなりません。

やっと奈良の片ほとりまで運びまして、いろいろ手当を施しましたが、そのかいもなくとうとう最後の息を引きとりました。

十四日の昼ごろのことでした。

この頼長は、前にも述べた通り学問も識見も共に人よりもすぐれ、政治上の実力者として貴重な存在ではありましたけれども、その反面に自分の才能にうぬぼれて専制的な点があり、これがついに身をほろぼす原因ともなりました。

こうして頼長は、まだ働き盛りの三十七歳という若い生涯を、われとわが手であえなく閉じました。

8 残党狩り top

さて、すでに上皇は仁和寺に身をお寄せになるし、頼長は悲惨な最期をとげましたが、為義以下の側近の者はとこにかくれてしまったのか、さっぱり足どりがつかめません。

が、天皇方としては、このまま放っておいては、いつ何どきどこでどのような反乱をおこされるか、不安の種は絶えません。

何とかして捜し出して事件の後始末をつけたい所です。

そこで知恵者の信西は工夫をめぐらし、自首して出れば死刑にはしない、せいぜい島流しの程度の処分ですませるという方針を会議の席上で発表しました。

この寛大な方針の内容はたちまち世間に広まり、京都近在のかくれ家に身をひそめている連中の耳にもはいりました。

せめて生命だけは助かりたいとただそれだけを願っていた人々にとっては、これはすばらしいニュースです。

ほっと胸をなでおろしたことはいうまでもありません。

やれやれ一まず安心といった表情で、のこのこあちらからもこちらからも、姿をあらわしました。

実は、これは信西のふかい計略だったのですが、そうとも知らずにおいしそうな餌にうっかりひっかかって釣り出された敗残の人々――

しかもみなにわかに出家入道した僧侶姿の連中こそ、あわれともこっけいとも言いようがありません。

この連中を京都で待ちかまえていたのは、きびしい取調べでした。

むごい責め道具にかけられ普通の罪人並に扱われて、むりやりに白状させられては、何々守、何々大夫という肩書が泣き出します。

しかも時もあろうに七月十五日という盂閇盆(うらぼん)の当日、僧侶姿の人々が生きながら地獄の責苦にあったのですから運命は皮肉なものです。

とにかく、信西の計略にかかって、左京大夫教長入道を初め、つきからつぎへとおびき出されて召し捕えられますが、いずれも上皇側近の文官連ばかりで、武士の者どもの消息は依然としてわかりません。

そこで清盛に対し、為義一党を捜し出せという御命令が下りました。

清盛は部下三百余騎をひきつれて、に夘意山(にょいさん)から三井寺(みいでら)に打って出て、広い境内をくまなく調べましたけれども見あたりません。

ところが東坂本があやしいという情報がはいりましたので、それっと琵琶湖ぞいに進撃しました。

すると、坂本一帯を管理している無動寺(むどうじ)の僧兵が、寺の領分に勝手に乱入するとは何ごとかと怒り、はげしくいくさをしかけてきます。

その強さにのまれて、清盛勢はすごすごと退却しなければならなくなりました。 |

残党の取調べ(版本のさし絵より)

|

9 為義の降参 top

本当のところ、為義の一党はうわさの通り坂本村の片ほとりにかくれていたのです。

ここでしばらく様子をうかがい、汐時を見計って東国へ逃げていこうとしていたのですが、清盛の目からはうまく身を隠したものの、どうしたことか、にわかに重い病気にかかりました。

これを見て郎等も前途を不安に思ったのでしょう。

一人逃げ二人去りして、あとに残ったのは、子供のほかにはわずか十八人という小人数になってしまいました。

それでも、何とかして東国に落ちのびようと、病の重い為義をやっとのことで馬に乗せて湖畔に出て、船に乗り移ろうとした所へ敵兵三十騎が襲いかかってきました。

討たせてなるものかと頼賢(よりかた)以下の者は必死になって防ぎ、とにかく撃退はしましたけれども、味方の兵士はまたまた逃亡して、一段と心細くなりました。

味方は少なく、為義は重傷、その上逃げる道も監視がきびしいとあっては、東国へ下ることも容易ではありません。

そこで、くびすを返して坂本村にもどり、日暮を待って比叡山に上り、根本中堂に参篭(さんろう)して、本尊薬師如来に願を立てて、病気が早くなおるようにと、夜もすがらお祈りをささげました。

明ければ十七日、為義はあっさり出家して名も義法房(ぎほうぼう)と改めました。時に六十三歳でした。

この為義は、十四歳で叔父美濃前司(みののぜんじ)義綱を討った功によって左兵衛尉(さひょうえのじょう)に任せられ、左衛門尉を経て二十八歳のとき検非違使(けびいし)五位尉(ごいのじょう)になりましたが、日ごろから陸奥守になりたいという希望を抱いていました。

それは先祖の頼義とか、義家とかがいずれもこの地位についていたので、自分も源氏の正統であるからには同じ肩書をもらって父祖の名をはずかしめたくないと思ったのです。

ところが、この願いはいっこうにかなえられませんでした。

というのは朝廷ではこんな見通しが立っていたのです。

頼義も義家も共に陸奥守として前九年の役とか後三年の役をひきおこしている、今為義を陸奥守に任じたならば同じように陸奥国で合戦を始めるのでなかろうか、そんな危険な肩書きは与えない方がよかろう……。

そこで為義が意地を張って、他の国の国司になんか金輪際なるものか、と意地をはり通し、とうとう検非違使(けびいし、警視総監)の地位のまま今日に至ったのです。

名門源氏の跡つぎの身でありながら、美しい人生の花をかつて一度も咲かせる時期も持たずに、かえって敗軍の将として追いつめられたあげくのはては、墨染の衣に身をやつさなければならなくなった為義(ためよし)の胸中はどれほど悲痛であったでしょう。 |

延暦寺にない堂

|

さて、墨染の衣を身にまとった義法房(ぎほうぼう)為義は、自分の子供を前に並べて言い渡しました。

「私のからださえ丈夫で自由になるものならば、みなの者を引き連れてどこか山中にでも身をかくして時節を待つこともできようが、何しろこのからだではそれもできないから、義朝を頼って都に帰ろうと思うんだよ。

義朝のことだから、きっと自分の功労とひきかえにわしの命ごいをしてくれるにちがいない。

しかし、わしは勝手に上皇方の総大将をお引受けしたんだから、その責任上、命ごいも許されないかもしれない。

それならそれでぜひもない事だが、どうせもう七十の声も聞こうという年寄りだ。死んだって惜しくない命。

もし万一このおいぼれが助かったら、何とかしておまえたちのためにも命ごいをしてやろう。

それまでおまえたちはたとえ木のかげ、岩の間でもよい、どんなにでもして身をかくして、世の中のおちつく時期をしんばう強く待つがいい。」

とこんこんと言い含めます。

血気にはやる為朝はどうしてだまっておられましょう。父の言葉の終るか終らないかに、

「おとうさん、そんなあまい考え方はいけませんよ。

もちろん、親子の間柄ですから兄上はおとうさんのために命ごいなさるでしょうが、たとえどんなにがんばったとて、天皇はお許しになりますまい。

と申しますのは、上皇は現に天皇の御兄君でいらっしゃるしゃありませんか。

また頼長殿も忠通殿の御弟なのですよ。御兄弟の仲がこんなにはっきりと敵味方にわかれているのに、親だからといって見のがすことはまず、ありませんね。

おとうさん、ここの所をよく考えてください。

御病気がなおったら一日も早くぜひとも東国に洛ちのび、今度の合戦に参加しなかった三浦とか畠山とかいった連中の勢力を寄せ集めて、東国一帯に根を張って再挙をはかりましょう。

もし京都から討手が攻め寄せるようでしたら、この私が一役買って出て、思う存分防ぎますよ。

防ぎきれなかったら、そのときは討死するだけですが、まあ何とか時間はかせぐことができます。

ですからおとうさん、降参するなんていじけたことを考えないで、気をしっかりと持ってください。」

と、言葉をつくして励まします。が、為義は、

「いやいや、その意気ごみは大変けっこうだが、とにかく東国に無事にたどりついてからのはなしだよ。

東国には、そう簡単に落ちのびられるものじゃない。

いくさに負けたら何につけても思うようにならないのが浮世の常さ。

まあ、わしの考えでは、いさぎよく降参するのが一番いいと思う。」

と、あくまで自分の意見をまげずに、京都にむけて比叡山をおりていきます。

修学院あたりまできたころ、夜はほのぼのと明けわたり、あかつきをつげる小鳥の声も一しきり高くなりました。

「さあ、夜が明けたぞ。さっさとどこへでもいいから逃げていけ。」と為義は子供たちをうながします。

「おとうさん。ちょっとお待ちください。おはなしがあります。」と呼びとめますと、

「いったい、何のはなしだ。」

と、もどる為義を子供みなでとりかこみ、別れの言葉をつげようにも涙のために声になりません。

今生の見納めと思えば、ただ泣くよりほかはないのでした。

為義もおのずとにじみ出る涙をさりげなくふりはらって、子供たちをせきたてます。

「わしは何もわしひとり助かりたいとは思っていない。 |

修学院離宮

|

元々今度の合戦にしてもわしが出陣の覚悟をきめたのは、自分ひとりだけ立身出世しようなどと思ったのではない。

もし勝ったらお前たちを立派な身分にしてやりたいと思ったからだ。

今こうして義朝を頼って京都に出かけるのも、いずれはおまえたちを晴れの場所に出してやりたい一心からなのだ。

さあ、わかったら早く逃げるんだ。どこでもいい、じっと構えて時節を待つんだよ。」

このような涙にぬれた悲しい父子の別れをつげて為義は賀茂川を渡り、柞(ただす)の森から使者を義朝の所につかわしました。

知らせをうけた義朝は、夜暗くなってから輿を届けて、人目につかないようにひそかに自分の邸にひきとりました。

10 為義(ためよし)の最期

top

一方、残党の処刑はひき続き行われます。

平忠正、その子長盛・忠綱・正綱・通正らは六条河原で、平正弘、その子家弘、その子安弘頼弘・光弘らは大江山で、それぞれ一族枕をつらねてきられました。

特に忠正の場合は、浄土谷という所に出家してかくれていたのですが、甥の清盛が命ごいしてくれるだろうという期待をいだいて子供四人――清盛の従兄弟――を連れて降参したのに、あろうことか、その清盛の手でばっさりとやられたのですから、目もあてられません。

かように甥の手によって叔父が処刑されるという事実があるからには、子の手にかかって父が最期を遂げるという非人間的な場面がおこらないでもありますまい。

とうとうそんな目をそむけたくなるような、むごい場面があらわれました。

義朝に対して父を処刑せよという御命令が下ったのです。

「聞く所によれば六条判官(為義)は、おまえの邸にかくまわれているそうじやないか。一刻も早く首をきってさし出せ。」

というきびしい御命令です。

いくら朝敵の身とはいえ、血を分けた実の父親を、子としてどうして処刑できましょう。

何とか命だけはお許しいただきたい、自分の今回の手柄を棒引きにしていただいてもかまいませんと、義朝は再三お願いしました。

けれども、天皇は全然お聞きとどけになりません。それどころか、かえって、

「清盛はすでに叔父忠正をきっているのだ。それなのにおまえがぐずぐずしているのは、けしからんじゃないか。

昔から甥は子と同様だというから、叔父は父と同じだ。

さっさと父をきれ。おまえがいやというなら、清盛にでも命じてきらせるが、それでいいか。」

というきついお言葉が出ました。

義朝は、人の手としての「情」(なさけ)と、君の臣としての「理」(り)との間に板ばさみになるという苦しい立場に追いこまれました。

ことここに至っては、父をきるほかはないとは思うものの、いざとなるとどうしてもその決心がつきません。

そこで、思案に余って、信頼する部下鎌田正清に相談を持ちかけます。

「実は、困ったことが起きたから、一つ知恵を貸してくれ。

どうしても父上をきれという御命令がおりたのだ。

もし、わしの手で父上をお討ち申すとなれば、仏の教えにそむくことになるし、仏の教えにそむくまいとすれば、天皇の御命令にそむくことになる。

いったい、わしはどうすればいいのか。」

と、たずねますと、正清は、

「失礼ながら、そりゃ愚問ですわ。

自分勝手ないくさで父君をお討ちになるのなら、そりゃ仏の教えにそむくことになりましょうが、今度の合戦はそうじゃありません。

父君は、もう朝敵というお身上なのですから、どうせ死罪はまぬがれません。

たとえあなたが手をおくだしなさらなくても、そう長くはないお命とすれば、やはり思いきってあなた御自身の手におかけになってはどうですか。

ただ今、この邸に来ておいでになるのを、みすみす他人の手できらせなさるよりは、よほどましだと思います。

あとのとむらいを手厚くなされば罪滅(つみほろぼ)しになるのですから、かまいませんよ。」

と、答えます。何とかいい知恵でも……と思ったのに、所詮父を切れというむごい助言でした。

義朝はからだじゅうの血が一度にさっと氷つくようなつめたい気持におそわれて、よろめく足をふみしめながら、

「それじゃ、おまえの胸一つにまかせるぞ。」

と言い捨てるや、どっとあふれ出る涙をこらえかねて、奥の部屋にかけこんでしまいました。

正清もきついことは言ったものの、感きわまって泣けてはきますけれど、しいて涙をおさえて、為義の部屋にいき、

「ただ今、市中では平家の連中が大いばりにいばり散らして、義朝さまはまるで石の中に閉じこめられたクモも同然、手も足も出ない有様です。

それで、思いきって東国に下り、一旗お揚げになることになりました。

父君は一足お先にということで、この私が御案内役を命じられました。さあ、お出かけください。」

と体よくごまかして、車をさし寄せますと、為義は、

「東国に下るのなら、氏神男山八幡宮にお参りしてお別れをつげておけばよかったなあ。」

とつぶやいて、八幡宮の方に向いて遥拝(ようはい)をささげ、何の疑いも抱かずに車に乗りました。

車が八条大路の朱雀通りにさしかかりますと、そこに白本の與がすえてあります。

これは、為義が車から輿に乗り移ろうとする油断を見すまして不意討ちをかけようとする計略です。

卑劣なこの計略を初めて知った波多野延景(はたののぶかげ)は、びっくりして正清に向かい、

「とんでもないことだ。あなたの考え方ほ間違っている。

そもそも、人間は死に方が大切なのに、判官殿(為義)をやみ討ちにするとは何ごとか。

はっきりと事情をお知らせして覚悟をきめていただき、最後の御念仏もお唱え願い、御遺言もうけたまわるのが道だと思う。」と忠告します。 |

男山八幡宮

|

むろん正清もわきまえのある武士ですから、

「いや、全くその通りだ。

じつは判官殿に無用の御心配をかけまいと思ったから、やみ討ちという手段を考えたのだが、やはりそれは間違いだった。

だが、今さら私の口から判官殿に何と申しあげられよう。」

とあっさり自分の非を認めましたので、延景は為義の側にいって、

「東国にお下りいただくというのは、まっかなウソでございます。

ほんとは、義朝さまが勅命によって判官殿をおきりするのでございまして、正清が太刀取の役を仰せつかっております。

義朝さまは、幾度も命ごいなさいましたが、勅命はきびしくてどうすることもできませんので、やむをえず、正清に太刀取の役を仰せつけられたのです。

どうか、お静かに最後の御念仏をお唱えください。」

と、ありのままを申しますと、為義は。

「ああ、何という情ないことか。わしほどの武将をだまし討ちにせずに、堂々と討ち取らせたらいいではないか。

かりに勅命がきびしくて命を助けることはできなくても、なぜ本当のところを明かしてくれなかったんだろう。

もし義朝が父の命ごいに真剣ならば自分の命を投げ出してもお願いするのが筋道ではないか。

立場を代えて、義朝が敗軍の将となってわしの所に頼ってきたなら、わしはわしの命とひきかえに命ごいしてやるんだ。

だが、親の心子知らずという諺(ことわざ)もある通り、義朝ひとりが悪いのではない。

ただ残念でたまらぬのは、どうしてこのことをはじめからはっきり知らせてくれなかったのか。」

と憤りをぶちまけつつ、くりかえしくりかえし念仏を唱えて,

「さっさとわしの首を打ち落せ。ぐずぐずしていると、つまらぬやつばらがわしの首のきられるのを見物しにやってくるぞ。」

と為義は、もう覚悟のほどを見せます。

こう言われて鎌田正清は太刀を抜いて背後にまわりましたけれども、先祖代々の御主人をどうしてきる気になれましょう。

涙があふれ出て、目がぼおっとかずんできます。これでは太刀先が狂います。

太刀が狂ってきりそこなっては一大事ですので、太刀をゆずって他の人に切ってもらいました。

為義の首は、さすが獄門にかけられることもなく、そのまま義朝に渡されましたので、義朝は為義の宿所であった円覚寺の境内に墓を作って手厚い供養をいたしました。

11 義朝の弟どもの処刑 top

心ならずも父を処刑して重いうれいに沈んでいる義朝に対し、重ねて御命令が下りました。

「おまえの弟どもをみな捜し出してこい。中でも為朝とかいう男は天皇の御輿に矢を射ようなどと放言したけしからぬやつである。

ぜひとも捕えてきってしまえ。」というむごい御命令です。

義朝はすぐ部下を方々に手分けして捜させますと、京都の北の方の鞍馬(くらま)、貴船(きぶね)、芹生(せりふ)といった山村で、頼賢や頼仲ら五人の者が次々につかまりましたが、義朝だけは討手のかこみを破ってどこへか姿をくらましてしまい、召し捕ることができません。

捕えられた五人の者は船岡山できられることになりました。

いよいよ末期(まつご)の水が与えられますと、頼仲が、

「私は子供の時から戦場でたくさんの人を殺したから、今ここで自分の首をきられる羽目になったのも、その罰なのだろう。

きられる順序は、年齢順に兄上(頼賢)が第一番で、そのつぎがわたしかもしれないが、まあかまわない。

わたしから真先にきってもらおう。じゃ、冥途(めいど)の六道の辻であいましょう。」と、少しも悪びれずに首をさしのべました。

つづいて残る四人も、いずれもおちつきはらって首の座につきました。

こうして、義朝は、働き盛りの弟を五人までもあっけなく失ってしまいました。

top

****************************************

|