|

****************************************

Index 保元(巻上 巻中 巻下) 平治(巻上 巻中 巻下)

平治物語 巻上

1 いとぐち top

「保元の乱」は、とうとう崇徳上皇方のむざんな敗北に終りました。

そして、崇徳上皇は遠く四国に島流しになられ、後白河天皇が何のはばかりもなく自由に国政をお執りになる時代になりました。

また、藤原氏の内部でも、実力派の左大臣頼長は戦傷死してしまい、源氏方も為義を主軸とした中心的勢力が一掃せられ、わずかに義朝だけが残ったに過ぎません。

こうして、せまい京都を舞台としてきわめて短い期間に、非常に急激な変革が行われたのですから、よほどうまい収拾策をとらないかぎり、事件の余波はなくなろうはずもありません。むりは禁物です。

ところが、やはり、保元の乱の後始末について新しいわざわいの種が芽を出し始めました。

それは、まず、藤原氏内部の派閥争いです。

ついで、源氏と平氏との勢力争いです。

こういう二筋の争いがからまり合って、再び大きな動乱がおこりました。

平治(へいじ)元年(一一五九)十二月の事件です。年号にちなんで、これを「平治の乱」と呼びます。

保元(ほうげん)の乱と平治(へいじ)の乱とは、このように切るに切れない因果関係で深くつながれているのです。 |

平治物語版本巻頭

|

2 信西(しんぜい)と信頼(のぶより)

top

まず、藤原氏内部の派閥争いから述べていきましょう。

一方の旗頭は藤原通憲(みちつね)――少納言入道信西――です。

信西という名はすでに保元の乱でおなじみのはず。

後白河天皇の側近にあって、いろいろと知謀をめぐらし、あの義朝が進言して決定的な勝因を作った焼討ち戦術をすぐにとり入れたことについては、この信西の力が大きくはたらいていました。

元来、父、祖父ともに文章博士という学者の家柄に生れながら、儒教だけでなく神道も仏教も研究してその道々にくわしく、あらゆる方面にわたって当時並ぶ者なしといわれるほどの豊かな才能と広い知識とをそなえた人物でした。

その上、後白河天皇の御乳母(おんうぼ)紀伊二位(きいのにい)という女性を妻にしていた関係から、天皇の御信任も大そう厚くて、特に保元の乱に天皇方が勝利を収めるや、国家の政務はすべて信西の意のままに行われるようになりました。

信西は朝廷の儀式で滅びていたものを復興し、新しく記録所という役所を設けて裁判を公正にやるようにし、しかもその判断が公平であったために、人々はみな心から従い、社会は質実素朴な気風へとかわっていきました。

内裏も長い間修理の手が加えられていなかったので荒れ放題に荒れきっていたのを、一、二年のわずかの間に数多くの御殿や役所を堂々と立派に造営して、天皇をお迎えしました。

しかも、この工事のための費用については国民に重い負担をかけたり、国費を多額に支出するということは決してありませんでした。

また久しくすたれていた宮中の内宴(ないえん)という行事や、相撲の節会(せつえ)も復活し、詩歌管絃(しかかんげん)の催しごともしばしば開かれました。

このように、信西のすぐれた才能によって朝廷の威容は盛んに整い、文化的な社会状勢は花々しく作り上げられてきました。

さて保元三年八月、後白河天皇は皇位を二条天皇に譲って上皇におなりになりました。

天皇はおかわりになっても、信西の権勢はますますつのるばかりで、その景気のよさは、いわゆる 「飛ぶ鳥も落ち、草木もなびくばかり」でした。

ところで、同じ公卿仲間に藤原信頼(のぶより)という人物があります。

この人は藤原氏の正しい血統をうけてはいるのですが、その割には学問にも秀でておりませんし、武芸もまずく、大した才能もなく、技芸の素養もありませんでした。

それなのに、どういうわげからか後白河上皇に大そう寵愛されていましたので、その御寵愛をかさにきていばりちらすという有様です。

官位もどんどんうなぎ上りに昇進していきます。

とうとう二十七歳という若さで権(ごん)中納言兼(けん)中宮権大夫(ごんのだいふ)、右衛門督(うえもんのかみ)という地位につきました。

そのあざやかな出世ぶりは父祖の出世ぶりとは比べものになりません。

父祖どころか、摂政関白の家柄の御曹子(おんぞうし)以外にこんな出世をした者はいまだかつて例のないことでした。

官位だけでなく俸給も思う存分いただいていたのです。

しかし、人間の欲には限りがないものらしく、信頼(のぶより)はなおも大それた野心を抱くようになりました。

それは、大臣兼大将という地位をねらうようになったのです。そして野心を満たすためには、ずいぶん身勝手な行動に出てぱばかりませんでした。

あまりのことに人々は目をふさぎ、耳をおおいました。

すべては、これ上皇の恩寵の深さにばかりあまえ、おごっていたのです。

3 両雄ともに立たず top

信西と信頼と、――この二人が同じ後白河上皇の厚い御信任を受けるとあっては、どうして二人の間に競争意識がおこらないでいましょうか。

中国の古い諺にも「両雄倶(とも)に立たず、両賢は世に並ばず」

(二人の英雄が共に力を合わせて天下国家のために尽すということはできない。

なぜなら二人の間にはきっと勢力争いがおこって、どちらか一方は倒れてしまう。

二人の賢人の仲についても、同じことがいえる。――『漢書』のことば)

|

とある通り、二人は何かにつけて仲が悪いという評判が立ちました。

信西(しんぜい)は、信頼(のぶより)に対し、こいつは天下国家を危くする男だ、何とかして亡き者にしたいと思いましたが、その気持はじっと胸の底深くにしまっておきました。

というのは、相手はだれよりも深く後白河上皇の御信任を得ており、それに腹をうちわって相談できる仲間はだれといって思い浮ばなかったからです。

そこで、“よし今に見ていろ”と怒りの炎を燃やしていました。

信頼(のぶより)は信頼で、天下の事はすべて自分の意のままになるのに、あの信西だけがじゃま立てをする、結局自分の喧嘩相手はあいつだ――と思っていましたので、何とかして信西を殺してやろうとひそかに計略をめぐらしました。

あるとき、後白河上皇は信西に向かって御下問になりました。

「近ごろ信頼が大将にたりたいと望んでいるが、お前はどう思うか。

信頼は清華家(せいがけ、摂家(せっけ)につぐ家柄で、太政大臣にまでなれる。)の出身ではないけれども、大将にしてやってもいいと思うのだ。

昔でも時によってはそんな取扱もあったというように聞いているが……。」

信西は、はっとしました。

こんなえこひいきの人事が行われてはもう世の中心だめだと悲しくなって。

「お言葉を返して申しわけございませんが、私は反対でございます。

もし信頼のようなつまらぬ男が大将になったら、われもわれもとみんなが大将になりたがることでしょう。

君の御政治の中で一番重大な問題は官吏の人事です。

もし、この問題で不明朗仕事がおきますと、上は天意にそむき、下は国民の非難をこうむり、その結果世の乱れるいとぐちとなりましょう。

そういう例は中国にも日本にもいくらでもございます。

かつて堀河天皇の御代や鳥羽天皇の御代に、人事問題で相当むりな申し出のあったこともありますが、どれもみな筋の通らぬこととして、その実現ははばまれました。

その中には、大納言にするかしないかでさえ大きな問題となったくらいです。

ましてや近衛大将に関する人事は重大問題です。

信頼(のぶより)のような役立たずの身で大将になったら、それこそお山の大将をきめこみ、あげくのはては謀反を起して天罰を受けるにちがいありません。

それをどうしてあわれな奴とお思いなさらずにいらっしゃれましょうか。

信頼がかわいければ、どうかこの問題は引っこめてくださいませ。」

こう強くおいさめ申しあげるのですが、上皇はいっこうお聞入れになる御様子もありません。

これではいけないと心を痛めた信西は、さっそく得意の画才をふるって絵巻物三巻をこしらえました。

その図柄は、唐の安禄山(あろくざんん)がおごりのためにいかに悲惨な末路をたどったかということが、手にとるようにはっきりと描いてあるのです。

そして、この絵巻物を献上しましたが、まだ、なるほどと御理解なさいません。

かえって信頼に対する御寵愛ぶりは増す一方でした。

しかもその信頼の耳に、信西がいろいろ後白河上皇に御進言申しあげた内容が聞えたから大変です。

大将への道をじゃましたのは信西だ、おもしろくない奴だ、きっと殺してくれようと決心しました。

そして朝廷へは病気という口実を作って出仕せず、源(げん)中納言師仲(もろなか)を同志にさそって、師仲の伏見の邸に引き籠り、そこで毎日毎日、乗馬、騎射、早足、重量あげなどの武芸の練習に励み、ひそかに信西を倒す日のために備えていました。

4 信頼(のぶより)、義朝(よしとも)と手を結ぶ

top

信頼は信西を滅ぼすためには、自分が武芸に励むだけでなく、手をひろげて同じ心の仲間を獲得する工夫をこらしました。

まず平家の武力を背景にして目的を遂げようと考えました。

しかし、清盛は太宰大弐(だざいのだいに)に任ぜられている上、大国をたくさん領地として賜わって一族みな朝廷の御恩をこうむっているからには、何の不足不満もないはず、まさか同志にはなるまいと判断してあきらめました。

つぎに目を着けたのは源氏の武力です。

源氏は、保元の乱以後、平家にくらべれば戦功に対する賞にも恵まれず、一族の陣容も心細くなったために、心中は動揺しているにちがいないと察したので、大将義朝(よしとも)に近づいて親交を結びました。そして、

「私がこうして後白河上皇に御寵愛を受けているかぎり、私が推薦すれば、領地であろうと、荘園(私有地)であろうと、官職位階の昇進であろうと、何なりと望み次第に簡単にかなえられるであろう。」

と気を引くように申しますと、義朝は、

「信頼殿にかようにお心にかけていただきますことは、自分としては大変うれしく思います。

ご恩返しに、どんな重大な事でもお引受けして、責任はきっと果たしましょう。」と答えるのでした。

こうしてうまく義朝を味方に引き入れると、つづいて、二条天皇の外戚藤原経宗(つねむね)、越後中将藤原成親(なりちか)、二条天皇の御養育係藤原惟方(これかた)なども仲間にさそい込みました。

陰謀の手筈は着々と整います。あとは、実力行使の機会を待つばかりです。

やがて絶好の機会は訪れました。

平治元年(一一三九)十二月のことです。

この月の四日、平清盛はかねてからの祈願を果たすために、嫡子(ちゃくし=あとつぎ)重盛を連れて紀伊の国(和歌山県)の熊野権現に参詣するため京都を留守にしました。

信頼にとっては清盛はけむたい存在でしたから、平家一門が京都にいないことはもっけの幸いです。

さっそく義朝を呼び寄せて、そそのかします。

「信西は後白河上皇の乳母紀伊二位を妻としている関係から、天下の事をすべて自分の一存で取り計らい、自分の子供には勝手に官位を昇進させておきながら、いざ信頼の事となると白を黒と言いくるめてしまう、全く卑劣千万の曲者である。

こんな人物がいつまでも生きていては、やがて国運も衰え世の中も乱れるわざわいのもとになる。

実は二条天皇もこの事に気づいておいでになるが、いい折もないのでおとがめもなさらないのだ。

いやいや、それはともかく、あなた御自身の将来もどうなることか。

聞く所によれば清盛も信西の親類になって、源氏一族の方々の悪口を申して滅はそうとしているそうだ。

あなたも早く何とか手をうたなきゃだめですぞ。」と申しますと、義朝は話に乗せられて、

「先祖代々今日にいたるまで、源氏は弓矢の道をもって謀反人どもを討伐し、得意の巧みな戦術で悪者どもを退治してきました。

しかるに、あの保元の乱では、一族の者は大半朝敵の側にまわったため極刑に処せられ、私一人がやっと残っている状態ですから、清盛も内心ではきっとそんな計略を考えていることでしょう。

そんなことはもともと覚悟していますから、たいして驚きもしません。

けれども、ただ今のお言葉にもありますように私を頼りになさっているからには、機会心ありましたら御期待にそうよう一はたらきして、わが源氏の運命もはかりにかけてみようと存じます。」

と答えるのでした。信頼は大よろこびです。

すぐさま、いか物造りの太刀(たち)一口(ひとくち)、鏡鞍(かがみくら)を置いた白と黒とのたくましい馬二頭をお祝いの品として義朝に贈りました。

義朝も勇み立ちました。“機会は今”と直感したのです。

「合戦に出るのに馬ほど大切な武器はありません。

ただ今頂戴した馬を拝見いたしますに、近来まれな駿馬(しゅんめ)です。

こんなすばらしい馬に乗って戦ったならば、たとえどんな堅固な敵陣でもきっと破ってみせます。

ところで、合戦の勝利は軍勢の多少によらず作戦のじょうずへたに左右されるとは申しますものの、やはり衆寡(しゅうか)敵せず(多数に無勢では勝負にならぬ)という言葉もありますから、味方をたくさんそろえたいと存じます。

ついては、頼政(よりまさ)、光保(みつやす)、光基(みつもと)、季実(すえざね)らもお召しください。

実はこれらの人物を初め源氏方一統の間では常日ごろ何か秘密にしめし合わせているということも聞いておりますから……。」

と申し出ますと、信頼はさっそく立派に緘(おどし)した鎧(よろい)五十領を追いかけて届けました。

この日のために、かねがねこしらえて用意してあったのです。

義朝をおだてて、その効果を見届けた信頼は、すぐに頼政以下の人々を召し寄せて、「力をかしてくれ。」と頼みますと、一同は口をそろえて、

「源氏の総大将(義朝のこと)があなたにお味方すると言いきったからには、一門の我々にも異議はございません。」

と答えて、合戦準備のため帰っていきました。

5 三条殿不意討ち top

|

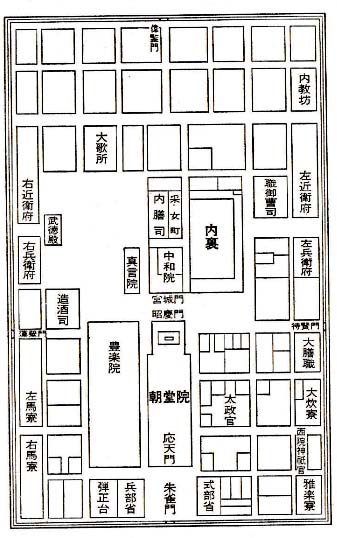

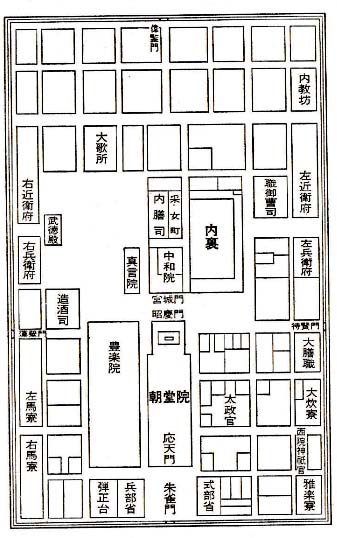

大内裏の図

|

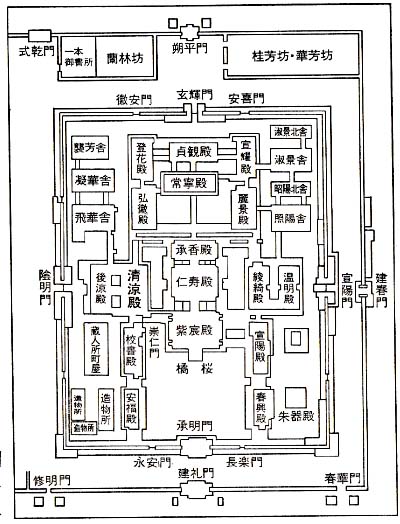

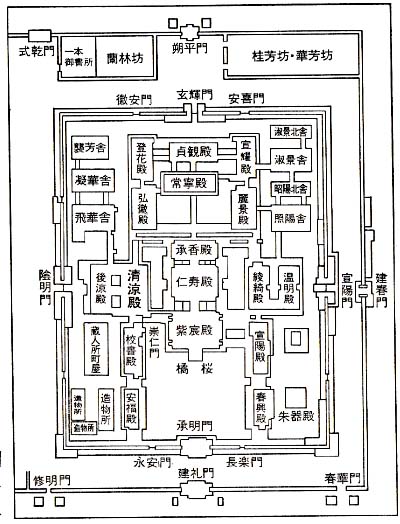

内裏の図

|

戦機は熟しました。

九日の夜十二時ごろ、信頼は、義朝を総大将として五百余騎の軍勢で後白河上皇の御所三条殿に押し寄せました。

まず四方の門に厳重に見張りをつけて、信頼みずから南庭に馬を乗り入れ、

[私は信頼です。おいとまごいに参りました。

実は長い間御恩をいただきましたのに、信西(しんぜい)の蔭口(かげぐち)によって、この私が滅ぼされるということを耳にいたしました。

そこで、少しの間でも助かろうと存じて東国の方へ逃げていきます。」

と申します。すると、上皇は大そう驚いて、

「だれが信頼を滅ばそうとしているのか。」

とキツネに化かされでもしたようなお気持で、きょとんとしておいでになるところへ信頼としめし合わせた源中納言師仲(これなか)が御車を近寄せまして、

「はやくお乗りくださるのがよろしゅうございます。」

と申しあげているうちに、もう、「火をつけろ、火をつけろ。」と言いさわぐ声があちらからもこちらからも聞えます。

ぐずぐずしていては一大事とばかり、上皇はあわてて車にお乗りになりますと、その同じ車に御妹の上西門院(じょうさいもんいん)もお乗りになりました。

お二方を乗せた車の周囲は信頼を初め、義朝以下源氏の武将が警護しながら、内裏(だいり)にひき入れ、西北の隅にある一本御書所(いっぽんのごしょどころ)という建物の中に押しこめ申し、源重成(しげなり)、滝口季実(すえざね)が見張り役につきました。

上皇は、まんまと信頼の計略にかかって人質におなりになったわけです。

さて上皇の脱出されたあと、三条殿はどうなったでしょうか。

義朝の部下が所々方々に火を放ちました。 保元の乱の時と同じような焼討ち戦術です。

何しろ四方の門はアリのはい出るすき心なく源氏の兵士が警備しているのですから、たまりません。

紅蓮(ぐれん)の炎は大空を焼き、はげしい風が濃い煙を巻き上げますが、公卿、殿上人はもちろんのこと、局(つぼね)に仕える女房に至るまで、逃げるに逃げられず、火に追われ煙にかせて、御所の中を右往左往するばかりです。 |

三条殿の焼討ち(平治物語絵巻より)

|

かごの鳥同然のこういう人々に対し、源氏の兵士たちは一斉に襲いかかり、“みながみな信西の一族なんだろう、何かまうものか”と射殺し切り殺します。

たまたま火に焼かれまいと逃げのびても矢に射られる、それを見てうろたえ後もどりすれば火に焼けて死んでしまう、進むに進めず、退くに退けない者は井戸に飛びこむ、つきからつぎへと飛びこむので下積みになって水におぼれる者や、押しつぶされる者が続出します。

しかもせっかく井戸に飛びこんでも一番上の者は結局火に焼かれてしまうという悲惨な有様です。

それに幾棟もいかめしく立ち並ぶ建物が、赤いあらしにごうごうと鳴りひびいて焼け落ちるのですから、助かる者けほとんどありません。

さながら生地獄です。

わずかに大江家仲(いえなか)、平康忠(やすただ)といった連中が懸命の防戦を続けましたけれども、ついにむなしく討死してしまいました。

源氏の兵士は二人の首をさっそく太刀の先に突き立て、待賢門(たいけんもん)のあたりで凱旋のしるしに高くさし挙げときの声をあげましたが、ほかには大した戦果もありませんでした。何しろ相手は無防備です。

しかも、公卿や殿上人や婦人子供を不意討ちしてみな殺しにしたって、決して武士の名誉でもありません。

卑劣とも幼稚とも何とも言いようのないやり口でした。

同じ夜の二時ごろ、姉小路(あねこうじ)西洞院(にしのとうのいん)にある信西の宿所に押し寄せて、これまた焼討ちです。

女子供がうろたえさわいで逃げ出すのを、情(なさけ)容赦もなく、つきからつぎへとむざんに切り殺してしまいます。

というのは、もしかすると、信西が変装して逃げ出すかもしれないにういうおそれがあったからです。

三条殿といい、姉小路西洞院の宿所といい、同じ夜に焼討ちをかけられたため、燃えさかる炎はさらに一般民家にも延焼していきました。

保元の乱がおさまってから、社会の秩序も回復し、民衆は平穏な生活を楽しみ、日ごとに家屋も復興して市街の面目も整ってきた矢先、今また突如としてこのような大火に見舞われ、武装に身を固めた軍勢が京白河の地区にあふれて不穏の空気のみなぎるのを見て、人々に前途の暗さに胸をおののかせるばかりでした。

6 義平(よしひら)、京に上る

top

平清盛の不在をねらった信頼の戦法は、とにかく一応成功を納めました。そこで後始末ということになります。

残念ながら信西の行方は知れませんでしたが、信西の子供俊憲(としのり)、成憲(なりのり)、貞憲(さだのり)、長憲(ながのり)、雅憲(まさのり)の五人に対してはそれぞれ官職を奪い、身柄を召し捕るという処分が行われました。

一方勝ちいくさに対するほうびとしては、信頼はかねての望み通り大臣で大将を兼ね、義朝は播磨守(はりまのかみ、兵庫県知事)に任ぜられました。

以下それぞれ昇進の辞令が出ました。

ところで、義朝には義平という嫡子(ちゃくし)があります。

鎌倉悪源太(あくげんた)義平といって、以前から相模の国(神奈川県)に住む母方の祖父三浦介(みうらのすけ)義明の所に預けられていましたが、京都に動乱がおきたと聞くやすぐ出発して、昼夜の別なく街道を急いで都に上りました。

そして、ちょうど折よく、今度の任官式の時に到着したのです。

信頼は大そうよろこんで、

「義平、お前は運の強い男だ。いい時に来合わせたな。領地はどこが望みか。官職でも、位階でも思い通りに昇進できるのだぞ。

その代りこれからの合戦では、うんとがんばってくれ。」

と、言います。ところが、義平は、そんな筋の通らぬ話には乗ってきません。

「そんなでたらめな話ってあるものですか。

昔保元の乱の時に、為朝叔父さんが左大臣頼長公の前で蔵人にしてやろうと言われたのに対し、

『それはせっかちな任官ですな。てがらを立ててからにしてもらいましょう。』

と、きっぱりおことわりなさったのには感心しています。

私も、まだ何の手柄の立てていないんですから、任官の事よりもまず兵隊がほしいんです。

手勢をひきつれて安部野(あべの、大阪市阿倍野)辺にかけつけ、平家の連中を迎え撃ちしてやります。

かれらが、浄衣姿(じょうえすがた、神事に着る白い狩衣(かりぎぬ)のいでたち)で熊野から帰ってくるのをとりまいて一挙に滅ぼしてしまいましょう。

かりに、平家の連中が感づいてどこか山の中にても逃げ隠れたとしても、徹底的に捜し出して、討ち滅ぼし、さらし首にしてみせます。

平家がすんだら、つぎは信西の番です。信西も討ち果たして、今度のさわぎが落ちついてから、ゆっくりと領地なり官位なりの望みを聞いていただきましょう。

手柄の立てないうちから、前もって官位にありついたって何の足しにもなりませんよ。

私は東国時代の呼び名のまま“悪源太”(あくげんた)でけっこうです。」

と、堂々と言いきります。

保元物語に出てきた叔父鎮西八郎(ちんぜいはちろう)為朝(ためとも)の再来かしらと思われるほどの、きびきびした快男子ぶりです。

この道理にかなった正しい発言に対し、さすがの信頼もたじたじとぱたりましたが、権力を笠にきて、問答無用とばかり、高飛車に話の結論をおしつけました。

「義平の言うことは乱暴すぎる。

おまけにわざわざ安部野(あべの)まで遠征したって何の役に立つものか。

平家を京都市中にはいらせておいて、それから包囲作戦に出れば、わけないことだ。」

こういうのです。

もともと軍事には縁のうすい信頼ですから、先見の明の利くはずもありません。

この点では保元物語に出てきた宇治左大臣頼長とどこか似通うところがあります。

そしてこのような素人作戦がやがて味方の敗戦を招いた点までもよく似ています。

義平にさえ批判されるようなでたらめ人事ですから、ましてその道の専門家の目には憤慨するというよりもこっけいな風景としか映りませんでした。

それについてこんなエピソードが伝わっています。

そのころ、藤原伊通(これみち)という人がおりました。

左大将だったのですが、学問才能がすぐれていて、ウィットに富み、時々おもしろいしゃれを飛ばしては人を笑わせるくせがありました。

この伊通が、こう言ったというのです。

「源氏の連中は、朝廷に対して何一つお役に立ったことはないじゃないか。

それなのに、望みのままに官位が進むとは何事だ。

もし、人殺しの数の多さだけで官位が進むのなら、なぜあの焼討ちにあった三条殿の井戸に対しては官位を進められないのか。

あの井戸こそずいぶんたくさんの人を殺しているのに……。」

7 信西(しんぜい)の都落ちとその最期

top

さて、信西は、だれも逃げ出せないはずの焼討ちの場からどうして逃げのびたのでしょうか。

実は、焼討ちをかけられたときには信西自身すでに邸にはいなかったのです。

と言いますのは、その日の真昼間、ふしぎな天象(てんしょう)を見たのです。

白い虹(にじ)が太陽をつらぬいていたので、これはきっと今夜三条殿に夜襲がかかる前ぶれと感じたのでしょう。

さっそく三条殿にお知らせに参上しました。

ところが、ちょうど御所では音楽の催しの最中でして、自分の子供もその座におりますので、せっかくの興をさますのもどうかと思い、居あわせた一人の女官にわけを話しておいて退出しました。

邸に帰った信西は、妻に向かって、

「じつは先ほど大空に不吉な現象が見えた。子供にも知らせておくれ。

わしは考える所があるので、奈良の方へいく。」とつげますと、妻も一緒につれていってほしいと嘆きますが、それをいろいろとなだめすかして京都に残し、警護の侍四人と、成沢(なりさわ)という舎人(とねり)をつれて立ち去りました。

そして、宇治のあたりから田原村の奥に進み、そこにある領地の大道寺を目ざして足を進めました。

石堂山の後、信楽峰(しがらぎのみね)を過ぎ、ずっと遠い道を進むのでしたが、またまたふしぎな天象を見ました。

それは木星が無気味な輝きを見せたことで、「忠臣君に代り奉る」(忠義の臣下が天子の危機に際し身代りとなってお救け申しあげる)という意味に解釈されるのです。

信西はびっくりして、それを現実にあてはめて考えてみますと、どうも「忠臣」とあるのは自分であるらしい。

その自分が身代りにならなければならないほどの重大々異変が上皇のお身の上におこっているにちがいない、と気づき、夜が明けるや、さっそく侍の一人成景(なりかげ)というものを呼んで京都のようすを見てこいと言って出発させました。

成景(なりかげ)は途中木幡峠(こぱたとうげ)で信西の舎人(とねり)武沢という男に出あいました。

武沢の緊張しきった表情を見て、成景ははっと胸をつかれました。

「何か事件があったのか?」とたずねますと、武沢は、

「じつは上皇さまの御所に夜襲がかけられまして、すっかり炎上してしまいました。

そればかりか入道さま(信西)のお邸も焼かれて、都の中は大さわぎです。

これは右衛門督(うえもんのかみ)殿(信頼)が左馬頭(さまのかみ)殿(義朝)とたくらんで、入道さま(信頼御一家)を滅はそうというクーデターだというもっぱらのうわさです。

で、このことを一刻も早くお耳に入れようと思いまして、奈良に急いでいるのです。」と申します。

武沢は信西が都落ちして奈良にのがれているものと信じこんでいます。

成景も、こんな身分の低い男に信西の本当の隠れ家を教えて、もしうっかり口をすべらしでもされたら一大事だと思い、さりげないふうを装って、

8 清盛、急ぎ都に帰る top

さて事変がおこるや、すぐさま平家の本拠六波羅(ろくはら)からは旅先の清盛あてに、急使が出発しましたが、やっと切部(きりめ、和歌山県日高郡)の宿場で連絡がつきました。

清盛は、緊張しきった使者の顔つきにただならぬ何ごとかを直感し、

「いったい、何事が起ったのか。」とたずねます。すると、使者は、

「九日の夜、後白河上皇の三条殿に夜襲がかけられ、御所はすっかり焼けてしまいました。

信西殿の宿所も焼き討ちされました。

これというのもすべて、信頼殿が義朝殿を仲間に引き入れて、平家を滅ぼそうとする考えから出た陰謀だということです。」

と答えます。清盛は、

「それは大変だ。すぐ京都にもどりたい。

だが、せっかく熊野神社が目と鼻といった近くまで来ているのに、お参りしないのも残念だ。

いったい、どうしようか。」

と思案にくれます。これを聞いて重盛は、

「むろん、すぐ京都に引き返さなければいけませんね。

熊野神社参拝ということだって、現世・来世が平穏にすごせるようにという祈願をおささげになるためでしょう。

今、京都は平穏ではないじゃありませんか。

それに、二条天皇は、謀反人の手で幽閉されていらっしやるんですよ。

それなのに、どうして武士たる者がお救い申しあばないでよろしいか。

神様は決して礼に背いた祈願はお受けになりません。

このままここから引き返したところで、何のさしつかえがありましょう。すぐお帰りください。」

と進言しました。みなの者はこの意見に賛成しましたが、清盛はまだ決心かっかません。

「急いで引き返すとしても、敵軍の待ちかまえている京都に行こうというのに、いくさの道具は一つだってありゃしないじゃないか。

武装もなしでどうするというんだ。」

と嘆いています。

そこへ、筑後守家貞がずっしりと重そうな長櫃(ながびつ)五十合を家来にかついで来させて、中から鎧五十領、箙(えびら)五十腰。

そのほかいろいろの武器をとり出して清盛に「どうぞ」と申すのでした。

思わぬ贈りものに清盛はほっとはしましたものの、わずかこれだけの武器では戦えるはずもありません。

「矢はあるが、かんじんの弓がないじゃないか。」とたずねます。

待ってましたとばかりの家貞は、竹の天秤棒の中に仕込んであった弓五十張を取り出すのでした。

こうして五十人分の武装はたちどころにぞろいました。

いざという場合に備えて、これだけの心がげを忘れなかった家貞の用意の深さには、みなの者け感心しました。

一方、田辺(和歌山県田辺市)にいる熊野別当湛増(たんぞう)に援兵を頼んでやりますと二十騎を送ってきますし、湯浅権守(ごんのかみ)宗重(むねしげ)が三十余騎を連れてやってきたので、かれこれ百騎の勢力がでかあがりました。

いよいよ京都にむけて進発です。

しかし、情報によれば敵将悪源太義平が安部野で待ち伏せしているといううわさ、しかもその勢力は何と三千余騎というのです。

そんな大部隊のふところの中に、わずか百騎をさしむけたところで一たまりもありますまい。これではどうしても回り道をする必要があります。

そこで、一まず四国に渡ってそこで部隊の結集をはかり、時機を見て京都に進入しようという慎重な方針を清盛は思いつきました。

この意見に対して反対をとだえたのは重盛です。

「それもそうですが、ぐずぐずしていたら手おくれになります。

敵はきっと、平家を討伐せよという上皇やら天皇の仰せをむりにでもいただいて全国に流しましょう。

そうなったら、もうおしまいですよ。

平家は朝敵という汚名を着るわけで、後悔したって何したってとうにもなりますまい。

合戦の習わしとして、多勢の部隊が小数の部隊を討ち滅ばすのはあたりまえです。

負けたって別に恥でも何でもありません。ですから、今すぐ堂々と真正面からぶっつかるのがいいと思います。

その暁(あかつき)、全滅したって、かえってその方がいつまでも武門のほまれとなりましょう。

家貞、おまえはどう思うか。」

と強硬な意見をのべますと、家貞も、

「はい、私もそのお考えに大賛成です。六波羅ではみな様も定めし心配しておられるでしょう。今すぐ進発なさいませ。」

と言いますので、清盛もやっと自説をまげて、京都をさして引き返すことにしました。

一行は、清盛以下みなの者が、神社参拝のための白い狩衣(かりぎぬ)姿の上に鎧を着て、熊野権現に必勝の祈願をささげながら、どんどんと馬を走らせていきます。

途中、和泉の国(大阪府)と紀伊の国(和歌山県)の境の鬼の中山で、芦毛(あしげ)の馬に乗った者が、急ぎに急いで現われました。

「すわ、敵方の斥候(せっこう)出現」と一行はみなぎくりとしましたが、実は敵ではなくて味方、六波羅からの急使でした。急使はつぎのように報告します。

「昨日の夜半ごろに六波羅を出発いたしますまでは、格別変った事件もございませんでした。

ただ、播磨中将殿信西の子、成憲)が六波羅を頼って逃げ込んでいらっしゃいましたが、宮中から天皇の御命令だといってうるさいくらいお召しになりますので、やむなく十日の夕方にお引き渡しになりました。」

これを聞いた重盛は。

「ちぇっ。つまらぬ事をしてかす連中だなあ。全くお話にならない。

平家にすがって逃げこんできた人を、むざむざと敵の手にひき渡すという事があってたまるかい。

六波羅の連中がこんな弱気じゃ、味方につく者があるものか。」

と歯ぎしりかんでくやしがります。

つづいて、悪源太が安部野(あべの)で待ち伏せしているといううわさがあるが、それはほんとかとたずねますと、それは全くデマであることがわかり、かえって、伊勢の国(三重県)の伊藤の侍どもが味方に加わろうと三百余騎で待っているといううれしい返事です。

重盛はこおどりして喜び、馬の足も軽くはずんで、いつしか和泉の国大鳥の宮(大阪府堺市浜寺)に着きました。

このお宮はいくさの神日本武尊(やまとたけるのみこと)をお祭りしてある神社なので、重盛は秘蔵の飛鹿毛(とびかげ)という名の愛馬を奉納して必勝をお祈りいたしました。

一行は、さらに歩を進めて京都へ急ぎます。京都にはいるに先立ち、伏見の稲荷神社に参拝して各自スギの枝を折り取って鎧の袖にさし、無事京都に帰ることのできたお礼に流鏑馬(やぶさめ)を奉納して、必勝の誓いも固く六波羅の邸にはいりました。

時に十九日でした。そして、その兵力はすでに一千余騎に達していました。

9 光頼の正義感 top

一方、同じ十九日、宮中では前関白忠通以下公卿一同が列席して会議が開かれました。

ここに勧修寺(かんじゅうじ)左衛門督(さえもんのかみ)藤原光頼(みつより)というがんこな人があります。

光頼にとっては、甥にあたる信頼の近ごろのやり口が度を越えていることが不愉快でたまりません。

それで、宮中にも参内しないでいたのですが、今日は一つ会議に出席し話を聞いてみようと思い、特に立派な礼服を身に着け、蒔絵(まきえ)の細太刀をすらりとした感じに腰につるしさげてゆうぜんと出かけました。

動乱のさなかに開かれる会議に出席するのに、敢えてこのような服装で出かけたのは、自分の信念を無言のうちに示そうとする強い底心がはたらいていたからです。

しかし、周囲が周囲ですので、どのような迫害が加えられるかもしれないと案じた光頼は腹心の部下に、

「万一のことがあったら人手にかけるな。おまえの手でわしの首を打ち落せ。」

と言いふくめて身近にそわせ、ほかに四、五人の家来を連れ、武士がいかめしく警備している門を、おめずおくせず堂々とはいっていきました。

こういう場違いの参内者に対し、武士どもは見とがめるどころか、かえってその威風に圧倒されてしまいました。

さて、会議の開かれている殿上の間(清涼殿の一隅)にいってみますと、信頼が首座を占め、信頼よりも身分の高い公卿たちが下座に着いています。

納まらないのぱ光頼の胸の中。

“これは変なことだなあ。他人はどうあろうとも、わしは信頼より身分が上だから、下座に着いてはならないぞ” |

光頼の参内姿(前賢故実より)

|

と思いましたので、

「今日の着席ぶりは全く以てだらしがないと思われますね。」

と挨拶して、おちつき払った足どりで信頼の上座に進み、そこにどっしりと腰をおろしました。

弱ったのは信頼です。

伯父にあたる上、大力で剛胆な人物の光頼に、こう出られてはさすがの信頼も小さくならないわけにはまいりません。

うつむいた顔もさっと青ざめてしまいました。

ほかの公卿たちも意外な場面を見せつけられてぼうぜんとしています。

それにはかまわず光頼は、いよいよ意地悪く出てきます。

まず、威儀を正してから、おもおもしい表情で口を切りました。

「今日の会議は衛府督(えふのかみ、信頼)が首座を占めるようたね。

お召しに応じない者には死罪を行われるはずだとか聞いたので、わしは顔出ししたのだが、そんな重要な会議の議題として、一体天皇からどういうお言葉があったのか。」

と質問の矢を放ちます。が、信頼は苦りきって何とも言いませんし、列席の公卿たちもだまったままです。

妙に座が白けて、会議を進めるどころではありません。

無気味な沈黙の数分間がたちました。

たまりかねた光頼は、すっくと立ちあがり、

「いや、どうもわしがじゃまして悪かった。」と言い放って、足どりもしずかに、その席を立ち去ります。

庭上に一ぱい集まっていた兵士どもは舌をまいて驚きました。その中のある者が、

「ああ、この殿様は大した剛胆(ごうたん)な方だなあ。

去る十日以来今度の事件に関していろいろの人が出仕なされたげれども、みな右衛門督殿の威勢を恐れて小さくたっていらっしゃる。

右衛門督殿をさし越えて上座に着くなんて人は、一人もいらっしゃらなかったのに、この殿様はよくも大胆になさったことだなあ。

第一、門をおはいりになる態度からして全然びくびくした点がおありでなかった。

ああ、こんなお方を大将にいただいて合戦したら、どれほど力強いことだろうか。」

と言います。すると、近くの男がこんなしゃれを飛ばします。

「そりゃ、この方の剛胆なのはあたり前だよ。名前が名前だからね。

昔、頼光(よりみつ)、頼信(よりのぶ)といって源氏一家の中の名将がいらっしゃったろう。

その頼光という名を逆さにした光頼(みつより)という名前をもっていらっしゃるから、剛胆なはずだよ。」

と、また別の男がまぜ返して。

「それじゃ、その頼信(よしのぶ)という名を逆さにした信頼(のぶより)という名の右衛門督殿が、あんなに臆病なのはどういうわけさ。」

と言いますと、

「おいおい、声が高いぞ。壁に耳あり、天に口ありという諺もあるじゃないか。こわいこった。

そんな悪口は、わしゃ聞きたくないよ。」

と言いながら、みなの者はくすくすと忍び笑いするのでした。

さて光頼ですが、かようにきっぱりした行動はとったものの、事の成行きが気にかかってそのままさっさと退出する気にもたれません。 殿上の小蔀(こじとみ)の前のあたりに立ちどまってようすを見ています。

ふと清涼殿の萩の戸のあたりに弟の別当惟方(べっとうこれかた)がいるのか見つけ手招きして近くに呼び寄せて言いました。

「今日は実は、公卿の会議があるといって召集されたので、やってきたのだが、別段何のお言葉も聞かず、相談も何もなかった。 ところで、このわしも、死罪に処せられる名簿に名前が載っているそうだが、それはほんとか。

わしの聞いた範囲では、名簿の人物は、そろいもそろって現代一流の物識りか相当な人物たちばかりだ。

わしがそういう人々の仲間入りするということは、名誉だと思う。 それにしても、そなたが先日信頼の車に乗せてもらって信西の首実検のため神楽岡(かぐらがかおか)にいったということはけしからんじゃないか。

どういうつもりか。近衛大将検非違使(けびいし)別当というのは、ほかの官職とは違って特に重要な地位だぞ。

そういう肩書をもっていながら人の車に乗せてもらうなんて、昔の例も聞いたことがないし、不名誉千万な話だ。

便乗も便乗だが、首実検に出かけるということからして第一対だやかではないぞ。」

ときめつけますと、惟方(これかた)は、

「それが、天皇のお言葉だったもんですから、やむをえませんでした。」

と、苦しい逃げ口上で言いのがれましたが、恥かしさのために顔がまっかになりました。

光頼は、なおも食いさがります。その語気の鋭さは言々句々(げんげんくく)非道を衝いて、はいふをえぐりとらんばかりです。 |

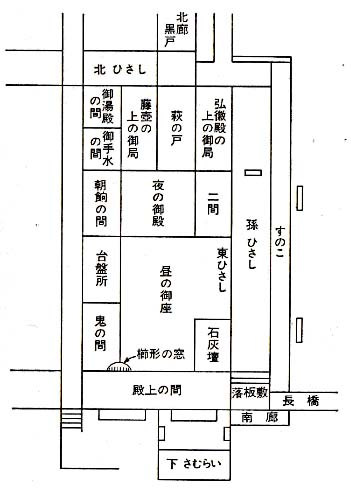

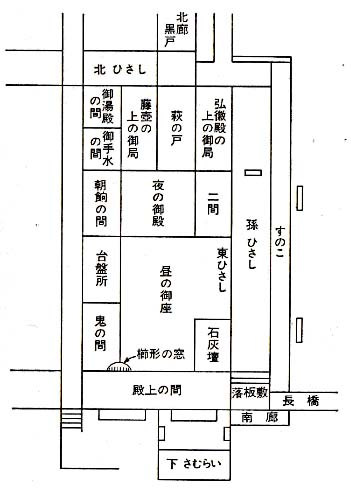

清涼殿の図

|

こは如何に。勅諚(ちょくじょう)なればとて、いかで存ずる旨を一議申さざるべき。

われらが曩祖(のうそ)勧修寺内大臣、三条右大臣、延喜(えんぎ)の聖代(せいだい)に仕へてより以来、君すでに十九代、臣また十一代、承(うけたまわ)り行ふことは、皆これ徳政なり。

一度も悪事に従はず。当家はさせる英雄にはあらざれども、偏(ひとえ)に有道(ゆうどう)の臣に伴って、讒侫(ざんねい)の輩(ともがら)に与(くみ)せざりし故に、昔より今に至るまで、人にさしもどかるるほどのことはなかりしに、御辺(ごへん)初めて暴悪の臣に語らはれて、累家(るいけ)の佳名(かめい)を失はんこと、口惜(くちお)しかるべし。

大弐(だいに)清盛は、熊野参詣を遂げずして、切部の宿より馳せ上るなるが、和泉、紀伊の国、伊賀、伊勢の家人ら待ち受けて、馳せ加はり、大勢にてあんなる。信頼卿が語らう所の兵(つわもの)、いくばくならじ。

平家の大勢押寄せて攻めんには、時刻をや廻(めぐ)らすべき。

もしまた火などを懸(か)けなば、君も争(いか)でか安穏(あんのん)に渡らせ給ふべき。

灰燼(かいじん)の地となりたらんだにも、朝家の御嘆きなるべし。

いかにいはんや、君臣ともに自然のこともあらば、 天下の珍事、王道の滅亡、この時にあるべし。

右衛門督は、御辺に大小事を申し合はするとこそ聞ゆれ。相構へて相構へて、隙を窺(うかが)ひ、謀(はかりごと)を運(めぐら)して、玉体(ぎょくたい)恙(つつが)なくおはします樣に思案せらるべし。 |

そりゃ、何というふがいないことか。

いくら天皇のお言葉だからといっても、なぜそなたの考えを申しあげなくてよかろう。

われらの先祖、勧修寺内大臣(藤原高藤)や三条右大臣(藤原定方)が醍醐(だいご)天皇にお仕えして以来、天皇は十九代にわたり、わが家も十一代の長きに及ぶが、その間天皇の御意思を受けて行って来た政治はすべて仁慈(じひ)に富む政治ばかりである。

ただの一度も悪政を布(し)いたことはない。

そもそも、わが家柄は大した英雄家(摂家につぐ家柄)ではないけれども、もっぱら正義の側に味方して、不正な徒輩(とはい)とは手を結ばなかったから、昔から今に至るまで、社会的に非難されるようなことは一度もなかったのに、今度初めてそなたが、この事件に関して悪者(暗に信頼をさす)に仲間入りさせられて、先祖代々の名誉を汚すということは、本当に残念至極である。

平清盛は、せっかくの熊野参詣も中止して切部の宿から急ぎ京都に引き返すそうであるが、和泉、紀伊、伊賀、伊勢といった諸国の家来どもが待ち受けて味方にはせ参じ、勢力は大きいらしい。

しかるに、信頼が仲間にしている軍勢は大したものじゃあるまい。

平家の大部隊が押し寄せて、攻撃を加えたなら、またたく間に滅びてしまうにきまっている。

万一、焼討ちということにでもなったら、天皇もどうして安穏(あんのん)でいらっしゃれようか。

たとえ御無事だとしても、御所が焼野原ともなれば、それだけでも朝廷にとっては大変な損失である。

まして天皇臣下揃ってまさかのことでもあったら、天下の一大事であり、天皇の御代の滅亡という事態を引きおこすにきまっている。

ところで、信頼は何事に限らずおまえに相談をかけているそうだが、よく考えて、絶好のチャンスをねらい、天皇が御安泰にわたらせられるような方法を立てなさい。

と懇々(こんこん)とさとし、さらに言葉を続けて、天皇は――、上皇は――、三種の神器は――と、それぞれの所在をたたみかけるように質問して、うむを言わさず白状させるのでした。

すると、今の答で、天皇のいらっしやるはずもない朝飼(あさがれい)の間の方で人のいる物音がきこえ、櫛形の窓の所に人の姿が映ります。変だと思った光頼が、このことについて重ねて問いただしますと、惟方は、

「あそこには、信頼が住んでいますので、信頼付の女官なんかがちらちら見えたのでしょう。」

とあっさりどろを吐きます。とたんに光頼は、怒り心頭に発して思わず憤激の口調もはげしく、

「世の中は今はこうござんなれ。主上の渡らせ給ふべき朝餉(あさがれい)には、信頼住み、上皇をば黒戸(くろど)の御所に遷(うつ)し進(まい)らせたんなり。

末代なれども、さすが日月はいまだ地に落ち給はぬものを。

天照大神(てんしょうだいじん)、正八幡宮(しょうはちまんぐう)は、王法をいかに守り給ひぬるぞ。

異国にはかやうの例ありといへども、わが朝にはいまだかくのごときの先蹤(せんしょう)を聞かず。

前代未聞(ぜんだいみもん)の不思議かな。」

とて、のろのろしげに憚(はばか)る所もなく口説(くど)き給へば、惟方(これかた)は人もや聞くらんと、よに冷(すさま)じげにて立たれたれども、且(か)つは悲しみて、

「われいかなる宿業(しゅくごう)によって、かかる世に生れあひ、憂(う)き事をのみ見聞くらん。

昔の許由(ぎょゆう)にあらねども、今の内裏(だいり)の有様を見聞かん輩(ともがら)は、耳をも目をも洗ひぬべくこそ侍(はべ)れ。」 とて、上の衣の袖(そで)しぼるばかり泣かれけり。

信頼の座上に着かせられし時は、さしもゆゆしく見え給ひしが、君の御事を悲しみて、打ちしをれてぞ出で給ひける。 |

「世の中は今やこんなにも堕落(だらく)してしまったんだなあ。

天皇の御部屋には信頼(のぶより)が住み、上皇をば黒戸の御所にお移し申しているということだ。

いくら道徳のすたれた世の中でも、まだまだ日月は天にあって輝いているのに……。

いったい天照大神や八幡大菩薩は天皇の御政治をどういうふうにお守りなのか。

外国にはこんな無道が行われたこともあると聞くけれども、わが国ではかつてなかったことだ。

前代未聞のけしからぬ事件だなあ。」

と、いまいましげに遠慮会釈(えんりょえしゃく)なく何度もくり返して言います。

別当惟方は、こんな思いきったことを言って人に聞えたら大変だ。

自分にまでも迷惑がかかると、こまりきった表情です。

そして、苦い顔して立ち去るのでした。

あとに残った光頼も強いことは言ったものの、また一方では気弱く、悲しみを抑えることができず、

「私がこんな悪い時代に生れ合わせ、いやな目にあわなけりゃたらないなんて、いったいどういう因縁なのだろう。

昔の許由(きょゆう)ではないが、今の宮中の有様を見たり聞いたりする者は、耳も目もきれいに洗い清めなけりゃたらない。」

と、袍(ほう、束帯の上衣)の袖を目にあてて、さめざめとはげしく泣き悲しむのでした。

先刻会議の席では、信頼の上席に着いた態度がなかなかどっしりとしていたのに、天皇のお身の上を聞くに及んでは、その元気もどこへやら消え失せ、すっかりしょげきって退出しました。

権威に屈せず、無道を許さず、正々堂々と純理を説いてはばがらぬこの光頼の態度こそ、一陣の清風が俗塵を払うといった観があり、思わず胸中がすっとなります。

光頼の言葉の中に出てくる許由(きょゆう)というのは、中国の古代堯(ぎょう)の世の賢人(けんじん)です。

許由は箕山(きざん)という山の中に孤独な生活を営み、世の中のわずらわしさをいっさいさけて、清らな毎日を送っていました。

ある日、堯帝がつぎの天子の地位を許由に譲ろうとして、勅使をつかわして伝えさせました。

ところが、許由にとっては天子という地上最高の栄誉も問題ではありません。

せっかくの勅使に対して何の答えもしないで、だまって追い帰したあと、「いやなはなしを聞いて、耳が汚れた。」とぶつぶつ言いながら、頴川(えいせん)という川のほとりで自分の耳を洗い清めたということです。

10 上皇・天皇の脱出 top

事変が始まって以来、信頼の本拠である内裏の源氏と、六波羅に本拠をおく平家とは、それぞれ相手方から今日攻めて来るか今夜押し寄せて来るかと、明けても募れても緊張の連続です。

平治元年もやがて過ぎていこうとするのに、歳末年始の行事どころのさわぎではありません。

寄るとさわると合戦のはなしばかりです。

こうして半月たちました。二十六日の夜ふけのことです。

蔵人右小弁(くろうどうしょうべん)成頼は後白河上皇の御座所一本御書所(いっぽんのごしょどころ)に参って、早くどこへなりと脱出なされるようにとおすすめします。

上皇はびっくりして、

「そりゃ、大変だ。仁和寺に避難しよう。」と仰せになります。

そしてさっそく殿上人の姿に身を変えてこっそりぬけ出されました。

普通ならお供の公卿や殿上人を大ぜい従えて御輿(おこし)でお出かけになるはずですけれども、今の場合そんな目立ったことはできませんので、馬にお乗りになります。

月もない冬の夜ふけのことですから、北風がひゅうひゅう吹き荒れ、雪さえちらついて、道筋もよく見えません。

道の側の草木が風にそよぐ音も、まるで追手の迫る物音のように思われて、胆(きも)をおひやしになります。

かつて保元の乱の時に、崇徳上皇が敗戦の憂目にあって如意(にょい)山にお逃げなされたありさまも、きっとこんな恐ろしいお気持であったに違いないと思いやったりなどなさいます。

それでも崇徳上皇の場合は、いくら敗軍とはいえ、家弘・光弘父子以下お供の侍がお守り申しあげていたから、まだましであったはずですが、今は負けいくさでもないのに頼りになる武士は一人もついていず、お心細さはこの上もありません。そこで、ふとこんな和歌をお作りになりました。

嘆きには いかなる花も 咲くやらん みになりてこそ 思ひ知らるれ

嘆きに沈んでいるときはどんな気持になるものであろうか。今までは、そんなこと思ってもみなかったが、今度初めてしみじみとよくわかった。――嘆きは「き」と「木」、みは「身」と「実」がそれぞれかけことばになっており、また「木」と「花」と「実」とぱ縁語の関係になっています。 |

こうしてたどたどしい足取りでようやく仁和寺に対着きにたりました。

門主の覚性法(かくしょうほう)親王は大よろこびです。

すぐにお部屋を用意して休息していただくやら、お食事をさしあげるやら、かいがいしいもてなしぶり。

それにしても崇徳上皇が同じくこの仁和寺に身をお寄せになったときのようすとは天と地ほどの差です。

何しろ覚性法親王にとっては、お二方とも同じ兄君にあたる方ですのに、後白河上皇だけがこんな厚いもてなしをお受けになれるとは、大した幸運でした。

上皇につづいて、二条天皇もまた内裏を脱出なさいます。

天皇はすっかり女性の姿に身を変えて中宮(おきさき)と同じ車にお乗りになりました。

別当惟方(これかた)と、新大納言経宗(つねむね)とがお供です。

二人とも直衣姿(のうしすがた)ですが、冠(かんむり)の垂綴(すいえい)を柏挟(かしわば)みしてのりりしいいでたちです。

そのほか清盛の家来が、雑色(ぞうしき)やら牛飼(うしかい)の服装の下に、武装を着込んで何気ないそぶりでついていきます。

大内裏の西にある藻壁門(そうへきもん)からお車を出そうとしますと、警備の武士金子家忠(いえただ)、平山季重(すえしげ)がこれを見とがめました。

家忠がたずねます。

「そのお車は何か。」 |

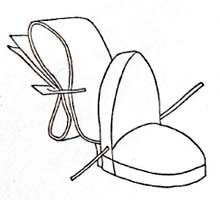

柏挟(かしわばさ)み

|

惟方は素知らぬ顔つきで、

「いや、これはある身分の高い御婦人が北野神社御参拝のためお出かけになるのだ。この通りわしがお供している。

何も怪しいことはないよ。」とごまかしますが、家忠はなおも不審が解けません。

弓のはずでぐいとすだれを押し上げて、車の中に松明を照らし入れてみますと、中にはきれいな御婦人が二人。

それに紀伊の二位も乗っています。惟方のことばに間違いは無さそうなので、そのまま門を通しましか。

もともと、二条天皇は生れつき優男(やさおとこ)で、しかも、この時はまだ十七歳という紅顔の美少年。

それに色どりも花やかな女性の服装をお召しになっていましたので、東国武士の家忠には見破ることができなかったのです。

さて無事に藻壁門(そうへきもん)を出た一行は、上東門(皇居外廓(がいかく)の東北部)の方にまわって、そこをするりと外に出ると、フルスピードで東に向けてつっ走ります。

途中、重盛・頼盛・経盛ら平家の武将が三百余騎で待ち受けていて、前後左右を厳重にお守りし、何の事故もなく六波羅の本拠にお入れ申しました。

平家の人々は勇気百倍、大よろこびです。

とにかく、天皇さえ味方の手中にお守りしていれば、朝敵の汚名を着ることは絶対にありません。

大義名分が立ちます。さっそく六波羅を皇居とすることにきまりました。

そして、朝敵になりたくない者は、すぐさま新しい皇居六波羅にはせ参ずるようにという布告が出ました。さあ、大騒動です。

関白・太政大臣・左大臣・右大臣といったお歴々を初め、公卿殿上人は我も我もとかけつけます。

そういう文官たちだけでなく、義朝方へいこうと思って内裏の方へ足を向けていた武士たちまでもわれ勝ちに味方に参ります。

とうとう六波羅邸の門前は馬や車で一ぱいの混雑ぶりです。

そこへ着飾った下部(しもべ)や鎧兜に身を固めた武士もまじり、あふれ出た連中が賀茂川の岸べにまでぎっしりと満ちみちていました。 |

二条天皇、内裏を御脱出(平治物語絵巻より)

二条天皇、六波羅御到着(平治物語絵巻より)

|

これを見た清盛は、平家の繁栄はもうこれで大磐石、武士たる者の名誉もこれに過ぎたものはないと思うと、一人でに顔もほころび、にこにこと笑いがとまりません。

そもそも、この二条天皇誘い出しの功労者は別当惟方です。

惟方は初め信頼の仲間でしたが、光頼に手きびしく戒められて以来心変りし、いつか天皇をお救いしようと、機会をうかがっていたのです。

つまり正義感に燃える光頼の強い意思が惟方を動かし、ついに平家の運命に輝かしい一転機をもたらしたわけです。

11 信頼(のぶより)のおどろき

top

話かわって、こちらは信頼です。

天下分け目の一大事変を企てているのに、明けても暮れても酒に浸ってばかりいます。

その夜も例の通り酒に酔いつぶれて、女房(にょうぼう)どもに「肩をもめ。足をさすれ。」とマッサージさせながら、いい気持にうとうとと眠りこけてしまいました。

明ければ二十七日の早朝、まだぐっすりと高いびきで寝ている所を越後中将成親(なりちか)にたたきおこされました。

成親は息をぱずませて、言います。

「何というだらしないかっこうですか。いやもうとんだ大事件ですよ。

天皇は内裏を脱出されましたぞ。公卿も殿上人もたれひとり残ってはいません。

もはや、あなたの御運もおしまいですよ。」

が、信頼は寝ぼけ眼をこすりこすり、まだのんきなことを言ってます。

「まさか。そんなはかなはなしがあるものか。経宗や惟方にぱ、あれほど手ぬかりないようにと固く言って聞かせてあるんだから……。」

「いや、その経宗とか惟方という連中の計略だとかいうことですよ。」

と意外な話。飼犬に手をかまれたとはまさにこの事でしょう。

酔も眠気も一べんにふっとんでさっそく後白河上皇を押しこめてあった所に参りますと、もぬけのから。

「たしかに、けさの明け方までここでお声がきこえていたのだが……」

と不審そうにつぶやきますが、とにかく上皇はいらっしゃいません。

じつのところ、上皇は前夜お脱げ出しになる時に、北面の武士平泰頼(たいらのやすのり)を身代りにお部屋にはいらせておかれたのです。

この泰頼が上皇になりすまして、上皇そっくりの声色でつぶやきもし、せき払いもしたのです。

そして、上皇がうまく遠くまでお逃げのびになったと思われるころあいを見計って、北面の詰所に帰り、何食わぬ顔をしていました。

信頼は、まんまとだまされたわけです。

ぎょっとした信頼は、きびすを返して二条天皇を押しこめてあった所に参りましたが、やはりここもからっぽ。

あわてふためいて朝餉(あさがれい)の間に帰り、成親に向かって、

「このことはぜひとも内緒にしておいてほしい。」

と、ささやくかっこうもしょんぼりとみじめなものでした。

さて、別当惟方は――、新大納言経宗は――と搜しまわりましたが、二人ともどこへ隠れたのか見あたりません。

やっぱりこの連中にはかられたんだなと、ようやくさとり、肥え太った大きなからだで、地団太(じだんだ)踏んでおどり狂いましたが、ただ板敷の板がどんどんと鳴り響くだけで、何のいい思案も出て来るわけはありません。

別当惟方の裏切りは、前にも述べた通り、兄にあたるがんこな光頼にさんざん油をしぼられて深く考える所があったからですが、信頼にとっては價(つぐな)いのつかない決定的な打撃を与える結果となりました。

12 義朝方の勢ぞうい top

この日、源氏の若武者悪源太義平は賀茂神社へお参りしようと出かけていましたが、途中で、この一件を耳にしました。

そこで大急ぎで引返し、父義朝に対面して、

「二条天皇は六波羅へ、後白河上皇は仁和寺へと、それぞれお移りになったそうですが、本当ですか。」とたずねますと、義朝は、

「いや、そのことだが、しつはわしも今聞いたばかりだ。しかし、信頼卿の方からはまだ何の連絡もない。

変だと思うが、源氏の名立たる武士の家柄だ。

この期に及んで約束を反故(ほご)にするわけにはいかないから、とにかく至急開戦の準備をせよ。」と答えます。

そこでさっそく、部隊の人員の準備にとりかかりました。

信頼を総大将として、その子信親、兄基家、基通、弟信俊ら、そのほか伏見源中砂言師仲、越後中将成親、治部卿兼通(かねみち)、伊予前司信員(のぶかず)、壱岐守貞知(さだとも)、但馬守有房(ありふさ)、兵庫守頼政、出雲前司光康(みつやす)、伊賀守光基(みつもと)、河内守季実(すえざね)、その子季盛(すえもり)など。

また、義朝の一族では義朝をはじめ、その子義平(よしひら)・朝長(ともなが)・頼朝(よりとも)、伯父義隆(よしたか)、弟義盛(よしもり)、甥重成(しげなり)、義宣(よしのぶ)ら、そのほか鎌田正清、後藤実基、佐佐木秀義に、尾張・三河・相模・武蔵・常陸・上総・上野・信濃・甲斐など東国各地からの来援部隊などすべて合わせて、おもな武将二百名、配下の兵士二千余騎という軍勢でした。

空気はいよいよ緊迫してきます。

総大将信頼は、あっぱれ堂々の偉丈夫然として紫宸殿(ししんでん)の中央正面額(がく)の間の長押(なげし)にどっかと腰をおろしています。

そのいでたちは、赤地の錦の直垂(ひたたれ)に菊模様の金具を飾りつけた紫下濃(むらさきすそご)の鎧を着、黄金(こがね)造の太刀に鍬形のある白星の兜。

二十七歳という年のころで、体格は人よりまさり、顔形も美しい信頼ですから、こんなすばらしい武装に身を固めておれば全く頼もしい総大将に見えるのも当然です。

またその乗馬はその昔陸奥の国の藤原基衡(もとひら)が大切にしていた駿馬(しゅんめ)ですが、後白河上皇の御乗用にと献上したものです。

黒い毛並の、太くたくましい骨格で四尺八寸余(約一四六センチ)の丈(たけ)をもっています。

これに沃懸地(いかけじ)の金覆輪(きんぷくりん)の鞍を置いて、紫宸殿(ししんでん)の庭上左近(さこん)の桜の木の所に待たせてあります。

成親も、同じように堂々の武装です。

そのいでたちは、紺地の錦の直垂に、鴛(おし)模様の金具を飾りつけた前黄匂(まえぎにおい)の鎧を着、長覆輪(ながふくりん)の太刀に竜頭の兜。二十四歳という年のころで、姿も人品も一きわ目立つ存在でした。

白芦毛(しろあしげ)の毛並の馬に白覆輪(しろふくりん)の鞍を置いて信頼の馬の南側に並べて待たせてあります。

一方、源氏方の武将連はと言いますと、まず義朝です。

義朝は、赤地の錦の直垂、黒糸縅の鎧、鍬形打った五枚甲(かぶと)、いか物造りの太刀、黒羽の矢、節巻の弓、黒月毛の馬に黒鞍。年のころは三十七。

地味な中に、飾り気のない剛健な気品をたたえた武装です。

その眼光や表情のきびしさは、他のだれとも比べものになりません。

何といっても源氏一統の総指揮官にふさわしくりりしいいでたちです。

その子義平に、練色(ねりいろ)の魚綾(ぎょりょう)の直垂、八竜の鎧、高角(たかつの)の兜、石切という太刀、石打の矢、重籐の弓、鹿毛の馬に鏡鞍。

年はまさに十九歳。つづいて弟朝長、頼朝もそれぞれりりしく鎧兜に身を固めて日華門(にっかもん、紫宸殿南庭の東側中央部)のあたりで、父や兄の側に馬を並べています。

ところで、このとき頼朝の着た鎧は産衣(うぶぎぬ)、佩(は)いた太刀は髪切といって、どちらも八幡太郎義家以来源氏に伝わる宝物でした。

本来ならば、嫡子(あとつぎ)義平こそきょうの晴れの合戦には身に着けるはずなのです。

それがどういうわけか、三男でまだ十三歳という幼い頼朝に与えられたのです。

ふしぎな運命の力がこのかげにはたらいていたというほかはありません。

なぜなら、ずっとのちに、源氏の勢力をもり返し平家を討ち滅ぼしたのが、この頼朝だったからです。

ころは平治の元年十二月の二十七日。時は午前の八時。前夜の雪の白々と消え残る紫宸殿の南庭は、まるで宝石を敷き並べたようにきれいで、そこに朝日の光が射し通り、ひしとつめかけている源氏の武将たちの装具の金物がきらきらと輝きわたります。

その風景は実にすがすがしい美しさでした。

義朝を盟主とする源氏の一統にまさる武勇の家柄は、ほかにあろうとも思えません。

ところが、このような源氏の一統の中からすでに態度のはっきりしない者が出ました。

頼政、光保、光基といった連中です。この人々ぱ、合戦の前途に敗北を予感しました。というのは、義朝が、

「今度の合戦で、もし負けたら、一たん東国に逃げのびよう。

そこで関八州の家来を呼び集めて勢力の再建をはかり、時機を見て、もう一度京都に攻め上って平家の一族を討ち滅ぼすなんてことは、わけないさ。」

と放言したからです。

負けるかもしれないという見込で合戦するのは、おかしなはなしですが、今の義朝には、ただ意地があるだけです。

天皇方に向かって好きこのんで弓を引こうというのではなく、武士として一たび結んだ約束を重んずる、ただそれだけの苦しい立場に追いこまれての行動にすぎません。

この放言を聞いた頼政らは思案しました。

“かつて義朝は保元の乱に肉親の父や弟までも犠牲にしている。

その報いとして、今度の合戦はきっと負けいくさだ。

現に義朝自身もそのようなことを覚悟しているじゃないか。”――

とひそひそ話をしている矢先、昨夜天皇が内裏を脱け出して六波羅に身をお寄せになったと聞いて、

“このままじゃ朝敵になるほかはない”――

こう考えめぐらしたあげく、日和見(ひよりみ)主義の立場をとるようになったのです。

頼政らの妙な素振りに対して、義朝は門出の血祭に一挙に切ってしまおうとは思いましたけれども、大事の前の小事だ。

同士討ちなどというつまらぬきっかけを作り出して、敵方に有利な条件を与えてはよくない。

くやしいけれどもこの場はあきらめようと、ようやくはやる心をしずめました。

top

****************************************

|