|

****************************************

Index 保元(巻上 巻中 巻下) 平治(巻上 巻中 巻下)

保元物語 巻下

1 義朝の幼い弟どもの最期

top

父と弟と、あわせて六人の肉親を相ついでわが手にかけた義朝の心中は、どれほど悲痛であったことでしょう。

それなのに、また追いかけて、

「おまえの弟どもは、まだほかにもたくさんあるそうだが、たとえどんなに幼かろうとも、みんな捜し出して殺せ。女の子は許してやる。」

というひどい御命令が出ました。

義朝は、自分の身をきられるような痛々しい思いを胸に秘めて、波多野延景につぎのように伝えました。

「何の罪もない幼い子供まで殺すとは、あまりにふびんなはなしだが、これも勍命とあればやむをえない。

母か乳母が連れ出して山の中にでもかくれてしまったのは、手のつけようもないから放っておこう。

六条堀河の邸にいる四人の子供は、うまくだまして船岡山に誘い出しきってしまえ。途中よく気をつけて感づかれないようにするんだよ。」

延景は、これはまた迷惑千万な使者を仰せつかったなと、つらく思いましたが、主人の命令ですがらそむくことはできません。

輿を用意して落ちる涙をぬぐいつつ泣く泣く迎えにいきました。

延景が邸に着いたとき、子供の母はその日の朝早くから男山八幡宮に参拝に出かけていてちょうど留守でした。

子供四人がお留守番です。

一番上は乙若(おとわか)といって十三歳、つぎぱ亀若(かめわか)といって十一歳、三番目は鶴若(つるわか)で九歳、末っ子は七歳の天王(てんおう)です。

この日ごろの合戦さわぎで、父と別れてさびしい明け暮れを送っていた折柄、延景の姿を見たものですから大よろこびです。

「実は、おとうさまのお使いとしてやって参りました。

おとうさまは、十七日に比叡山で出家なさいまして、こっそりと義朝さまのお邸においでになりましたが、まだまだ世間の目は忍んだ方がよろしかろうとお思いになりまして、北山の雲林院というお寺にそっとお移りなっていらっしゃいます。

あなた方のことを、とても気にして、お元気な顔が見たいとおっしゃるので、私が御突内するためにお迎えに参りました。」

と、うまく口実を作って言いますと、乙若は、

「どうもご苦労。お父上は入道なされたとは耳にしているけれども、合戦がすんでからは、まだ一度もお目にかかっていないから、みんな恋しく思っていたところだ。

さあ、はやく行こうよ。」

と、弟どもに呼びかげますと、われ先にと輿に乗って「急け、急げ」と輿かきをせきたてるのでした。 |

比叡山延暦寺

|

冥途(めいど)の使いとは露知らずにはしゃいでいるそのあどけなさには、延景の胸は張りさけるばかりでした。

やがて輿は船岡山に着きます。さて、これからどうしようかと延景が思いあぐんでいますと、末子の天王が輿から走り出し、きょろきょろとあたりを見まわして。

「お父上はどこにいらっしやるのか。」とたずねます。あまりのいじらしさに延景も返事につまり、涙をうかべたままだまっていましたが、ようやく思いきって。

「こうなったらもう本当のことをお教えしましょう。お父さまは昨日の朝、義朝さまの手できられておしまいになりました。

それに為朝さまは別としてほかの兄さま方も五人ともきのうの夕暮にこの山の麓できられなさいました。

続いてあなた方も、実はここでおきりすることになっているのですよ。

何とかしてうまくごまかして誘い出し、途中でも気づかれないようにせよという義朝さまの御命令ですので、おとうさまからのお迎えだとウソをついたのです。

どうかお覚悟のほどを……。もし御遺言でもありましたら、私がうけたまわりましょう。さあ、最後の御念仏をお唱えください。」

と、うち明けますと、思いもよらぬはなしに、子供らは輿をけって飛び出します。

父や兄のむざんな最期を知った悲しさにもまして、義朝の仕うちに対しくやしさが胸の中ににえたぎります。

だまっていられなくなった鶴若は、泣きじゃくりながら、

「なぜ、ぼくたちをおきりになるのかわけが聞きたい。

もしぼくたちを生かしておくなら、いつかはきっと立派な武将になって、家来百騎にもまさる働きをするだろうになあ。

にいさん(義朝)の所へ使いを出して、このことをぜひ言ってやりたいなあ。」

とわめきますと、亀若も、

「そうだ、そうだ。鶴若のいう通りだ。むだかもしれないが、使いを立てて、にいさんの気持をはっきり聞きたいよ。」

と相づちを打ちます。すると、乙若が、一番の年かさらしく、

「めめしいことをいうんじゃないよ。

源氏の血を引く者は、いくら幼くても勇気があるはずなのに、そんな愚痴をこぼすなんて、ふがいないなあ。

もし兄上が世間の道理をわきまえ、ご自分の将来もよく考える人だったら、ただでさえ年寄りのお父上が、病気にはかかる、出家はするというお気の毒な姿ですがってこられたのを、どうしてむざむざときれるものか。

それを平気できるような情知らずの兄上じゃないか。よもやわれわれを助けてはくれまい。

ああ、兄上もつまらぬことをなさるものだなあ。

これというのもみな、あの清盛めが蔭にまわって、つきからつぎへと身内の者を殺しておいて、兄上おひとりになったら、また何のかのと口実を作り出して亡き者にしてしまおうという計略なのに、それに気がつかないのは悲しいよ。

兄上のお命もあと二年か三年ぐらいが関の山さ。そうだったら残念ながら源氏の代ももうおしまいだ。

おい、延景たち。よく覚えておおき。

子供ながらもこの乙若の見通しは正しかったと、きっと思いあわせる時がくるんだよ。

鶴若たちも、もう泣くのはおよし。

お父上さえきられなさったんだ。いくら泣いたってわれわれを助ける人はありはしない。

もし情をかけてくださるなら兄上だが、その兄上が今は敵方じゃないか。

かりにここで助かったとしても、広い天下のどこに身を寄せる先があるか。

こじきか浮浪者に落ちぶれるのが、せいぜいの所だよ。ああ、あれが為義入道の子供のなれの果かと、世間の人にうしろ指さされるなんていう恥さらしが、源氏の血を引くわれわれにどうしてできよう。 |

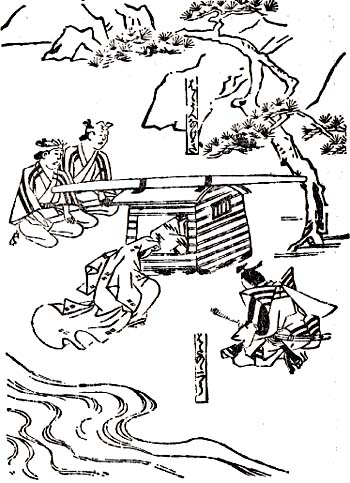

乙若らの最期(版本のさし絵より)

|

さあさあ、極楽の方に向いて南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)と唱えなさい。

恋しいお父上には、死んであの世でお目にかかるつもりでお祈りするんだよ。」 |

と、おちついた態度でさとしますと、三人の弟もしおらしく西の方極楽浄土に向いて幼いてのひらを合わせるのでした。

この姿を見ては、居並ぶ警護の武士もこらえかねて涙にむせぶばかりです。

さていよいよ処刑です。乙若は延景に向かって、

「きられるのは年かさのわたしから先にとは思うげれども、私の殺される有様を見て、弟どもが子供心におじけづいてはかわいそうだし、それに言い残したいこともあるから、弟から先にきってくれ。」と申し出ました。延景はその申し出の通り弟どもの首をまず落します。

これを目の前に見ても乙若は少しもさわがないで、

「おお、みごと、みごと。私の首もこんなふうにばっさりときれいにやってくれるのだろうね。ところで、首桶はどうした?」

と、首桶を持ってこさせ、変りはてた弟どもの首をなでながら、血の汚れをぬぐい、乱れた髪の毛筋を揃えてやって、

「ああ、かわいそうな弟たったなあ。こんなふしあわせな短い生涯を終るなんて……。

私は今死んだって惜しくはないけれども、母上がのちほどわれわれのむごたらしい最期をお聞きになって、どんなにお嘆きになるかと思うと、たまらない。

私が、こうして後の番にまわったのを命が惜しいからだと人々ぱ悪囗いうかもしれないが、そりやとんでもない見当はずれだ。

母上のことを口にしたり、またわたし自身のきられるようすを見たりしたら、きっと幼い者どもはうろたえて泣こう。

それがつらいからだまって後まわしにしてもらったのさ。

昨夜、母上が八幡さまにお参りにいくとおっしやったので、私もお連れくださいと申したところ、弟どもがみな口々に私も、私もとねだった。

そこで母上は、連れていくならみんな連れていく、連れていかないなら一人も連れていかないよ、えこひいきになるからね、とおっしゃって、今朝は暗いうちに、我々がまだぐうぐう眠っている間に、たった一人でお出かけになったんだよ。

今ごろはもう邸にお帰りになって、われわれの行方を捜していらっしゃるだろう。

まさかこんなお別れになるうなどとは夢にも思っていなかったから、別に何のいい置きも母上には残していないし、形見の品もさしあげないで、ただおまえが父上からのお迎えだというものだから、無我夢中であわてて與に乗ったまでだよ。

じゃ母上に、これを形見としてさしあげてくれ。」と言って、兄弟四人の髪の毛をきって包んで延景に渡します。

「それから、つぎのこともきっと母上にお伝えしてくれ。

がりに今朝、お宮参りのお供をしていたら、いずれはきられるにしても、最後のお別れのことばを心ゆくまで交わすことができたはずです。

が、物事は考え方一つによるものでして、そうなったらかえってつらくてたまらないという気持も起きましょう。

いっそ、このようにお留守中にだまってお別れ申すのも、あるいはしあわせかもしれません。

考えてみますに、生れてからこの方、片時もお側を離れたことはございませんでした。

それが選りによって最後のお別れの時に限ってお目にかからずじまいでしたので、母上はさぞかし気がかりでいらっしゃいましょうが、これも氏神八幡さまのお指図だとお思いくださいまして、あまり深くお嘆きなさいますな。

親子はこの世だけのちぎりと申す諺がございますが、わたしどもに極楽浄土でもまた親子のちぎりが結べますように、どうか御念仏をお唱えくださいませ。

――延景、こうお伝えするんだよ。くれぐれも頼んだよ。

さあ、これでもう何も思い残すことはない。先にきられた弟どもがわたしを待っていることだろう。早くきっておくれ。」

と三人の死骸の中に分けてはいってぴたりとすわり、西の方に向いて合掌しますので、延景も心を鬼にして首を打ち落しました。

四人の子供のお守り役は、急ぎ走り寄って、首のないむざんな死骸にひたととりすがって、所かまわず男泣きに泣いたことはいうまでもありません。

涙と血とが縞をなして流れるとは、この有様のことでした。

中でも末子天王のお守り役内記平太(ないきへいた)は、

「この坊ちゃんをお育て申すようになってからは、ほんのしばらくでもお側を離れたことはなかった。

こちらが年をとるのも忘れて、一日も早く大きくなってくださいと明け暮れ大切にお守り申しあげ、まるでお日さまかか月さまのように仰いできたのに、こんな痛々しいお姿に変っておしまいになったのは、たまらない。

いつも私の膝の上に乗ってひげをいじっては、早く立派なおとなになり、国でも荘園でも手に入れて、おまえにきりまわしてもらいたいなあと、おっしゃっていたのに……

うたたねしているときでも、『内記、内記』とお呼びになるお声が耳の底に焼きついておるし、それにこんないたわしいお姿がこれから先いつまでも瞼(まぶた)にちらつくのだから、坊ちゃんのことはとても忘れられないだろう。

死出の山や三途(さんず)の川をだれがお世話して越えなさるかしら。

恐ろしいなあと思いになるにつけても、きっとこのわたしをお捜しになるにきまっている。

このまま帰ったところで、千年万年も生きられるはずもないんだから、どうせ先の短い命なら、いっそ坊ちゃんの跡を追ってここで死んでしまおう。」

と言うや否や、腹をかききってしまいました。残る三人のお守り役もついでその場で自殺をとげました。

戦場で、主君と共に討死したり切腹したりするのは、武士としてはあたりまえのことで、めずらしくも何ともないのですが、こんなふうにして後を追って死ぬことは、今までに無かったので、だれひとり感心しない者はありませんでした。

さて乙若ら四人の子の首は、そのいじらしさに賞でて、亡き父為義の墓の側に葬ることが許されたのは、せめてものなぐさめというべきでしょう。

2 為義夫人の自殺 top

ところで、乙若からの形見の品と遺言とを托された延景は、処刑を終るや、すぐに六条堀河の邸にかけつけましたが、子供の母親はまだ帰っていません。

男山八幡宮の方に向けて馬を走らせますと、京都の町を出はずれたあたり桂川のほとりで行きあいました。

さっそく、馬から飛んでおりて、輿をとどめ、

「申しあげます。何もかも包まないではっきり申しあげますから、どうか気をしずめてお聞きください。

判官殿は、比叡の山で御出家なさいまして、十七日の朝早く義朝殿を頼っておいでになりましたので、義朝殿は人目につかないようにお邸の中にかくまいなされ、朝廷にいろいろと命ごいのお願いをなさいました。

けれども、どうしてもお許しが出ません。そこでやむをえず、きのうの朝おきり申しあげました。 |

桂川と男山

|

頼賢殿初め五人の方々もやはりきのうの夕ぐれにおきりしてしまいました。

続いてただ今、六条堀河のお邸の四人のお子さまも、この手できって参りました。

これをお受け取りください。乙若さまが最後のお形見を母上にとのことでございます。」

と申すのも涙声です。

四人それぞれに包み分けた髪の毛の形見に添えて、幼いながらもあっぱれだった最期の模様をくわしく告げますと、

「そ、それは本当かしら。夢じゃないの。もし、本当だったら、どうしましょう。」

と形見の髪の毛を胸に抱きしめて、よよと泣きくずれるのでした。

そして、しばらくは気を失ったようすでしたが、やがて、人心地に返って。

「実はけさ八幡さまにお参りに出かけたのも、ほかならぬ判官殿や子供の武運をお祈りするためでしたよ。

もし八幡さまが本当に源氏の氏神でいらっしゃるのなら、よもやお見捨てになることはあるまいとお加護におすがりしようと思ってお参りしたのに、こんなにあっけなくみんな亡くなってしまうなんて……。

もし初めからそうとわかっていたら、何だってお参りなんかするものですか。

それを、けさに限って子供と一緒にいないで、とうとう一目も見ずしまいになったことが、とてもくやしい。

あれは昨夜のことですが、子供が口々に連れていってくれとやかましく言ったのを、いろいろなだめすかして寢かしつけて、けさは早くまだみんなすやすや寝ているすきをねらってただひとり抜け出て八幡さまに出かけたのですよ。

邸に帰ったらきっとみんなから恨まれるだろうが、そのときは何と言いわけしようかしらと、今の今まで輿の中で思案していたのに、こんなことになってしまって、きっと八幡さまも私のことを何てばかな女だとお笑いになっていらっしゃるでしょうね。

せめてだれかひとりでも連れて出かけていたら、たとえ殺されるにしても、少しなりと長く今までは私の手許におくことができたのに……。

こんなことになると知っていたら、八幡さまにお参りなんかするんじゃなかった。

いっそ、私も子供と一緒に船岡山とかいう所へいき、同じ場所できられてしまっていたら、こんなつらい目にはあわずにすんだでしょうに。」と、とり乱すさまは痛々しくて目も当てられません。そして、またもや気を失ってしまいましたが、再び呼吸を吹き返して、

「今さら堀河の邸に帰ったとて、だれを相手にして暮らすことができましょう。

このまま判官殿のきられなさった所に連れていって死なせておくれ。」

と口走りながら、道の側の桂川に身を投げようとします。

あわてたのは延景やお付きの者どもです。むりやりに引きとめて、

「そりゃ、あなたさまめお嘆きのけどもよくわかりますが、あなたさまおひとりだけ身の始末をなさればそれでいいというわけでもありません。

亡き殿さまやお子たちの後の供養もお考えなさいませ。

出家などなさいまして、ひたすら亡き跡を手厚くおとむらいなさるのがよろしかろうと存じます。

もし、ここで一思いに死んでおしまいになりましたら、かえって罪も深いというものです。

左大臣さま(頼長)の奥方、平馬勁忠正さまの奥方も、みな発心して尼におなりになりましたよ。

たとえ、今ここで死んでおしまいになったとて、広い冥途(めいど)のこと、よもや殿さまにもお子たちもおあいなされることはできますまい。」

などと、口々になぐさめますと。

「いえ、私も尼になろうとは思いました。

けれども、今、にわかに出家したのでは今度のいくさに負げた者の身内だと感づかれるにきまっているし、そうかといって、身の上を明かさなければ、尼にさせてはもらえますまい。明かすとなれば、

“ああ、あれが為義入道の妻か”とか何のかの品定めされるのがつらいんです。

それに人間はたった一昼夜という短い間にも八億四千もの物思いを重ねるというじゃありませんか。

ただの人間でもこれほど多くの煩悩(ぼんのう)の罪を犯すのに、まして私のように深い悩みに浸る者が尼になったところで、きれいさっぱり悩みが捨てきれるものでもありますまい。

月日がたつにつれて、どこかで年よりを見かけたときには判官殿の面影を思いうかべ、幼い子にあえば死んだ子供の年ごろを思い出すにきまっています。

そうすれば、きらせた人もきった人も恨めしくつれなく思われるじゃありませんか。

悟りきれぬ人間の浅ましさ。わたしと同じ嘆きを人も持つがいいとさえ思うようになれば、罪はなおさら深くなりますよ。

こんな気持ているわたしには、阿弥陀(あみだ)さまにおすがりする心なんか起りっこありません。

とにかく一思いに死んでしまいたいんです。」と泣き悲しむばかりですが、側の者どもが言葉を尽くして何とか思い直させようとしましたので、

「そうまで、みんなが慰めてくれるのに、私が我を張り通してすみませんでした。

もう、死ぬのは思いとどまります。

が、せめては判官殿のおきられなさった跡を一目なりと見せてください。」と、言います。

みなの者は、七条朱雀に案内しましたが、そこに何の名残がありましょう。

「それじゃ、子供のきられた跡へ連れていっておくれ。」とのことで、京都の町を北に向けて進んでいきます。

五条通りの端にさしかかりますと、輿をとめさせて外に出ました。

このあたりは川の岸も高く、水はたっぷりと深くよどんでいる所です。

場所が場所だけに、人々は、思わずさっと緊張しましたが、母親はゆうゆうと小石を拾い、それを槓みあげて塔を作り始めました。

亡き夫と子供の供養(くよう)のためのようです。

さて一同の方に向き直って、

「もう船岡山入行くのはやめますよ。だって判官殿のお亡くなりになった跡に案内してもらったけれども、お声はきこえないし、お姿も何も見えやしなかった。子供のきられた跡へいったとて、どうせ同じでしょう。

私はね、近頃観音さまを信心して、毎日、普門品(ふもんぼん、法華経の一巻)を三十三べん読み、南無阿弥陀仏を一万べん唱えるのが日課なのですよ。

それが、今日は朝早く八幡さまにお参りに出かけたため、まだ日課がすんでいないから、いっそ、ここで日課をすませて判官殿や子供の魂の供養にもしようと思う。

邸に帰ってからでは、子供のおもちゃなんかが目についてつい気が散りやすく、日課にも身がはいりますまい。

日課をすませるまで、もうちょっと待ってておくれ……。」と、さりげない調子で言います。

人々もついつりこまれて、また石の塔を組み続けるのかしらと、うっかり気を許したそのすきに、さっと身をひるがえして高い岸べから川底目がけて飛びこんでしまいました。

これを見た乳母の女房も、ふらふらとさそいこまれるように、同じ川底に身を投げてしまいました。 |

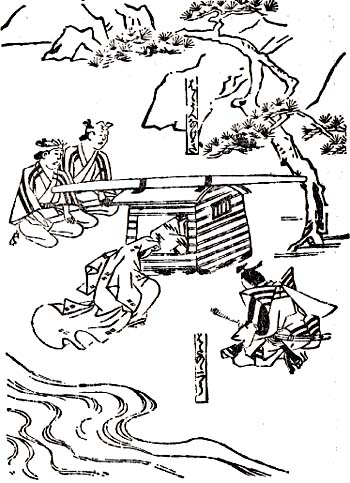

乙若らの母の嘆き(版本のさし絵より)

|

事の重大さにやっと気づいた人々ぱ、あわてて、あちらの淵をのぞき、こちらの瀬におり立つなど手分けして搜しましたが、一たん沈んだからだはなかなか浮きあがることはありませんでした。

先ほど小石の塔を槓むと見せかけて、その実こっそりと扶(たもと)の中に重しの小石を忍ばせていたからです。

が、しばらく経ってから、ずっと離れた下流の所でようやく死体が見つかりましたので、すぐ火葬にし、遺骨は円覚寺に納められました。

戦争の魔の手に引きさかれて、たがいに相呼び相慕いつつ時と所とを異にして悲惨な死にかたをしていった為義の一家は、ここにはからずも同じ円覚寺の墓所においてめぐりあい、永遠の団らんを味わうことになりました。

3 上皇、讃岐へ top

さて、合戦に敗れて仁和寺に身をお寄せになっていた上皇は、今度の事件の責任をどのよううな形で問われるであろうかと、毎日毎日その言葉かりを気にかけておいでになりました。

そして内心では、自分はもう出家したのであるから、そう大してひどい責任の追及は受けずにすむであろう。

もし監禁とか幽閉(ゆうへい)という処分にあうにしてもせいぜい京都の近くでどこかの山里あたりで勘弁してもらえるだろう、などと身びいきな考えを抱いてご自分を慰めておいでになりました。

ところで合戦も終って十日あまり過ぎたころ、朝廷のお使いが仁和寺に着きましたが、そのお使いのもたらしたお知らせはとんでもない重い処分でした。

すなわち、配流先に讃岐の国(さぬき、香川県)、出発はあすという内容です。

上皇にとっては、まさしく足元がガラガラとくずれ落ちるような大変な驚きです。

讃岐の国といえば雲煙のはるか彼方(かなた)ですし、しかもあわただしくもあすという日に都を出なければならないとは……。

上皇が描いておいでになったあまいお考えは一ぺんに消え散って、きびしくつめたい現実の壁の前に身のすくむ思いをひしひしとお感じになるのでした。

いよいよご出発です。その日は夜もまだ明けきらぬほの暗い中をお車は仁和寺を出ました。

かつて天皇として、あるいは上皇としてお出かけになった時のりっぱさ、花やかさとは、うってかわって、さむざむとしたあさましい御行列です。

お車の周囲には公卿・殿上人とは似ても似つかぬ武装も物々しい兵士が付きそいます。

夜明けをつげる小鳥のさえずりや寺々の鐘のひびきは一入(ひとしお)あわれ深くお耳に入り、有明の月の清らかな光も御涙を誘う種でしかありません。

“ああ、これですべては終りだ。あれを思い、これを思うにつけても何というみじめな運命だつたことか。”とお車の中で忍び泣きにお泣きになるのでした。

やがてお車が鳥羽殿の近くにさしかかりますと、お付きの者をお呼びになって、

「道のついでだから、田中殿にちょっと立寄らせてはくれないか。

亡き父上法皇の御墓所にお参りして、この世の最後のお別れを申しあげたいのだが……」とお頼みにたりますが、お付きの者は、

「御心中お察し申しあげます。

車をおおりいただくことは何でもございませんけれども、淀川でお舟にお移りいただく時刻がすでに打合わせずみでございますし、もし遅れたりなんかいたしますと大変でございますから……」

と、おことわり申しあげました。上皇は、

「なるほどおまえの申すことももっともだ。それじゃ、おりるとはいわないから、車だけそちらの方に向けて牛をはずしてくれないか。

このまま横をむいて通り過ぎるのは、恐れ多いからせめて車の中から遥拝(ようはい)だけでもしたい。」と重ねてお頼みになるのでした。

お供の者がお言葉の通りに車をとめますと、お車の中で上皇ははげしく泣きくずれておしまいになりました。

そもそも今度の事件の発端をたぐりたぐっていけば、つまるところは鳥羽法皇の御態度からきているわけですが、その法皇に対して上皇は初めから終りまで反抗し続け、とうとう島流しの身という最後の敗北をもお嘗(な)めになったのです。

いまここに幽明(ゆうめい)境を異にして感無量の御対面をなされる、上皇のお涙の物語るものは、はたして何であったでしょうか。

お車は再び動き出しまして、下(しも)鳥羽の草津に着きました。

ここから船に乗りかえて淀川をおくだりになるのです。

船室の扉には外からがちゃんと錠がおろされました。全くの罪人扱いです。何というあさましさでしょう。

だれしもお気の毒に思わない者はありませんでした。

船中ではあれやこれやの物思いに、御食事もろくろく召し上がらず、ぐっすりお眠りになるということもなく、病気になりそうなお気持て、終日船室に閉じこもってばかりおいでになりました。

晴れ晴れと広がる大空をごらんになることもなく、ただ風のはげしさ、波の音の荒さだけがお身の上を表わすかのように印象的でした。

八月十日、いよいよ配所讃岐の国にお着きになりました。

が、まだ御所の建築ができていませんので、とりあえず、松山という所にある一棟のお堂にお住まいになることになりました。

こうしてわびしい流人(るにん)の生活が始まるのです。

浜千鳥 跡は都に 通へども 身は松山に 音をのみぞ聞く

私の書いた便りは自由に京都にとどくけれども、私自身はこんな四国の片ほとりの松山あたりに閉じこめられて京都に行くことができないので、毎日忍び泣きに泣いて暮らしている。――「鳥の跡」は「文字」を意味します。

また、「音」は浜千鳥の鳴く音と自分の泣く音とのかけことばです。 |

という歌の中に、その悲痛な御心境をよみとることができます。

4 島の敗帝(はいてい)

top

やがて直島(なおじま)という所に御所ができあがりましたので、松山の仮御所からここにお移りになりました。

周囲を土塀で巡らし、その中一ヵ所だけ入口があって、そこから三度三度のお食事をさしあげるほかは、お見舞いに参上する人は一人もありません。

ただでさえ、なれない田舎住まいは悲しいのに、まして秋もだんだん深まるにつれて、松吹くあらしのひびき、草むらにすだく虫の音もあわれを誘い、夜の海上を鳴き渡りゆく雁の声を聞けば京都の人への手紙も頼みたくなるような気持になり、朝早く千鳥が洲崎に遊ぶ姿もなぜかさびしさをいっそうそそるのでした。

御自身の嘆きもさる事ながら、小人数でお世話申している女房たちが、遠い故郷を思い出して悲しさに打ち沈むようすをご覧になると、いよいよ胸をお痛めになるばかりです。

“昔は私も天皇の地位についたことがある。

そののち上皇となって仙洞御所に住むことになった。

父鳥羽院がまだ御在世中だったから直接政治にはたずさわらなかったけれども、長い間、仙洞御所の生活を楽しむことができた。

花をながめ月をたたえること三十八年にもなる。

過去の事を思い浮かべると、本当にきのうの夢のようだ。それがどうした前世の因縁か、こんな悲痛な配所の生活を送らなければならないとは、本当に訳がわからない。

いつまでたったってどうせ京都へは帰れまい。

きっと、あの京都をなつかしんで焦(こが)れ死にすることだろう。

それならいっそ来世の安楽幸福を願おう。”というお気持から、五部の大乗経を三年がかりですっかりお写しになりました。

せっかくりっぱに書き上げたからには、同じ事ならこんな寺もない田舎の片ほとりに置いておいてもむだだ。

いっそ八幡宮か高野山か、もしくは亡き父上鳥羽院の眠っていらっしやる安楽寿院にお納めしたいということを仁和寺まで申し出なさいました。

それは平治元年の春のころの事です。

この話は仁和寺から関白忠通を経て後白河天皇に伝えられましたが、お許しがでません。

それどころかお心こもる御経もにべもなく突返されるという始末です。

これには上皇も大そう御立腹なさいました。「伯父甥や兄弟が政治上の考えの違いから二派にわかれて争い戦うことは日本でも外国でも例のないことではない。

しかし罪はろぼしのために真心こめて私が写したこのお経を、問題にしないというのは心外千万である。

向こうがそんな態度ならこっちも出様がある。

このお経を悪魔にささげて遺趣(いしゅ)晴らしをしよう。」

と、すすけたかき色の着物に長頭巾という行者の姿におなりになりました。

そして我と我が指を傷つけてしたたり落ちる赤い血に筆をひたし、お経の一番奥の部分にちかいの言葉を書きつけて海底深く沈めておしまいになりました。

そして、それからは爪も髪ものび放題にのびるにまかせ、呪いの一念を凝らされるのでした。

この呪いが実を結んだのでしょうか、二年後には京都に再び争乱がおこりました。

それを「平治の乱」と言います。

こういう悲惨(ひさん)な島の生活をお続けになること八年。

上皇は長寛二年(一一六四)八月二十六日に四十七歳を一期として、この地に波澗万丈(はらんばんじょう)の生涯をお閉じになりました。

5 為朝(ためとも)捕えらる

top

さて、話は変って為朝です。

父の為義や兄の頼賢ら、あるいは異母弟の乙若らが相ついで処刑されましても、為朝だけはいっこうに姿を見せません。

「為朝を捕えて召し連れて来た者に対しては、特別の賞与をやろう。」

こんなかぶれが出ました。

そのころ為朝は、近江の国(滋賀県)の片ほとりにこっそり身をかくし、家来ひとりを坊さん姿にかえ、村から村へと乞食(こじき)をさせて、毎日毎日の食べ物を工面していました。

そして、“何とか元の古巣九州へ行こう。

九州で一旗挙げて京都に攻め上り、今度の合戦の仕返しに、義朝の首をぜひともねじ切って父上の手向けとしよう。

そして上皇の天下にもどして、自分は日本全国に号令する正式の総追捕使(そうついぶし)になろう”

と考えていましたが、平家の侍の筑後守家貞(いえさだ)が九州から大ぜいの部下を連れてやって来て、淀川尻は兵士どもでいっぱいだという噂が耳にはいりました。

淀川尻をおさえられていては九州に行けません。

そこで、しばらく特機を待とうと思い、昼間は人目につきやすいので山の中深くに身をひそめ、夜になると、村に現われて食べ物をあさり歩きました。

が、しかしさすが武勇にすぐれた為朝も、人間ですから、病気には勝つことができず、重い病気にかかってしまいました。

高熱に苦しめられお灸をどんどんすえるやら、毎日湯治(とうじ)を試みるやらして何とか高熱の苦しみからのがれようと、それは大変なことでした。

そのころ、佐渡兵衛重貞(さどのひょうえしげさだ)という者が、為朝を捕えて特別のごほうびにあずかろうと熱心に近江の国のあちらこちらを捜しまわっていました。

ある日、重貞の所にこんなことを訴えて出た男があります。

「近頃、私の近くのふろばに湯治にやって来る人間が、どうも臭いのです。

と申しますのは、図体は大きくて見るからに恐ろしい感じですが、どことかく都会じみています。

年のころは二十ぐらい。額に傷がありまして、ひどく人目をはばかっているように思われてなりませんが……。」というのです。

これを聞いた重貞は、そのあやしい人物こそ目ざす為朝にちがいないと見こみをつけて、三十余騎の部下を連れて、そのふろばに押し寄せました。

はたして、そのあやしい人物は為朝その人でした。

折から入浴中の為朝は、この不意討ちにあわててしまい、すっぱだかのまま、かたわらに転がっていたてんびんぼうを急場の武器としてふりまわし、攻めかかる敵兵をつきからつぎへと打ち伏せました。

しかし、剛力無双の為朝も、病む身のすっぱだかでしかもてんびんぼうがただ一つの武器とあっては、防ぎきれるはずもありません。

とうとう、力尽きて倒れたところをあわれにも生け捕りにされてしまいました。

そして京都に連れてこられ、周防判官(すおうのほうがん)季実(すえざね)に身柄をひき渡されました。

季実は、為朝に白い水干袴(すいかんばかま)に赤い帷子(かたぴら)、髻(もとどり)には白櫛といういでたちをさせ、北の陣で天皇の御覧に入れることになりましたが、公卿’殿上人はもちろんのこと、その他の人々が黒山のように詰めかけました。

何しろ音にきこえた為朝はどの者が、縄目をうけているというのですから、話の種に一目でもその姿を見ておこうというのは人情の自然だったでしょう。

6 為朝、大島へ top

為朝の処分については、本来ならば死罪にあたるはずですが、格別のお情で一等を減じて流罪ということになりました。

「為朝の過去の行状は、合戦という場合だったから大目に見てやろう。

処刑するといってももはや時期おくれである。

まだ天皇のお目にはいらなかったということにしておく。

それに今後いつまで経つたってこれほどの剛勇の者は現われまい。

殺すのは惜しいから、ひとまず島流しにするがよかろう。」という相談がまとまったのです。

ただし、このまま島流しにしたのでは、いつまた大それた反乱をくわだてるかわからないから、二度と再び強い弓の引けないようにしよう、といって肩の関節をはずして伊豆(静岡県)の大島に送るということにきまりました。

為朝は、かんじんの肩の関節がはずされていますので、手の自由が利きません。

ですから伊豆に護送するにしても馬に乗せて手綱を取らせることができません。

そこで輿に乗せて運ぶことになりました。

大天狗か、化け物かと間違えられるほどの大男ですから、輿かき人足も二十余人という多勢で、そのまわりを五十余騎の兵士が厳重に警固して、物々しいようすで街道をくだっていきました。

輿の中に窮屈に閉じこめられた為朝は、退屈しのぎということもあったでしょうか、道中いろいろと人さわがせないたずらをして手こずらせました。

あるときは輿かき人足にむかってじょうだん半分にこんな広言をはきます。

「おいおまえたち、耳の穴をほじくってよく聞け。わしは、とてもうれしいんだよ。

天子様並の待遇で輿に乗り、護衛の兵士を連れ、道中の宿場宿場でご馳走してもらって配所へ行けるなんて、名誉千万じゃないか。

これにまさるぜいたくがほかにあるかい。」

またある時は、

「あーあ、朝敵なんかになるもんじゃない。わしほどの勇士が、むざむざとつまらぬ奴ばらに生け捕られるなんて……。

肩の骨をはずして片輪者にされた為朝さんに、もはや何もできぬと高をくくっているだろうな。そいつは早合点だ。

わしがちょっと身動きをすれば、こんなちゃちな輿なんかばらばらだぞ。そう、こんな工合に、な。」

と言ったかと思うと、とたんにめりめり、がくがく、さしも頑丈な輿もあわやこわれんばかり。

與かき人足の驚きようは大したものです。輿を放り出して一目散に逃げ出すという始末。

また、ある時は、

「えいや」というかけ声もろとも腰をぐっとすえますと、これは不思議、輿は磐石そっくりびくとも動かなくなります。

続いてまた、「えいや」というかけ声と同時にからだをゆり動かしますと、二十余人もの人足が一度にどしんと尻餅つくというわけです。

こんなふざけ方をさんざんし続けて長い道中をようやく伊豆の国に着きました。

為朝にとっては退屈な旅の気ばらしでも、このようにからかわれる人足どもにはとんでもない迷惑千万なお客様でした。

7 伊豆の為朝 top

五十余日たちますと、肩の関節も元の通りに治り、少しは弱くなったものの以前にくらべればもう少し長い矢を引くことができるようになりました。

自信を取り戻した為朝は豪語します。

「わしは清和天皇の末裔(まつえい)で八幡太郎義家の孫である。

先祖の名誉をそうむざむざと失ってたまるものか。

この大島こそは、わしが朝廷からもらった領地なのだ。」

と、むりやりに大島一帯を支配下におくとともに、その勢いをもって三宅島、神津島、新島、御蔵島など近辺の島々をも従えてしまいました。

本当の領主は狩野介(かののすけ)茂光(もちみつ)です。

これらの島々からあがる年貢は茂光に紿めなければならないのに、為朝はそんなことはいっこうに平気です。

そのうちに島の代官三郎大夫忠重の婿になってしまいました。 |

三宅島

|

怒ったのは茂光です。忠重のやつ、為朝とぐるになってこの自分をないがしろにしていると怨みます。

忠重は為朝の目をぬすんで年貢を茂光に届けることにしました。

するとこれを感づいた為朝は、忠重を呼んで、「そんなことをするとはけしがらん。」ときめつけた上、両手の指を三本ずつ切り落してしまい、おまけに、弓や矢を皆とりあげて焼いてしまいました。

これは、将来のわざわいがおこらないようにするためだったのです。

その結果為朝とその家来にしか武器は残らないことになったわけで、為朝の威力はいよいよ増大しました。

こうして、伊豆の大島で再び昔の剛勇ぶりを発揮し始めますと、それを慕って、だんだん古い家来が集まって参ります。

三年たち、五年たち、過ぎゆく年月は早いもので、いつしか島の生活にも十年の歳月は流れました。

その永万元年(一一六五)という年は、為朝にふしぎな蔗命をもたらしました。

その年の春の三月のある日のことです。為朝が海べを散歩していますと、白鷺(しらさぎ)と青鷺(あおさぎ)と二羽の鳥が仲よく沖合さして飛んでいくではありませんか。

「いくら鷲(さぎ)だって千里(四、〇〇〇キロメートル)を一飛びするということはできないそうだ。

鷺ならなおのこと、飛んでもせいぜい一里(四キロメートル)か二里が関の山だろう。

ところで、その鷺が沖合に向かっていくからには、きっと海の向こうには島があるに違いない。

よし、一つおっかけてみよう。」

とつぶやくやいなや、船に飛び乗って沖に向かってこぎ出しました。

長い春の日もやがて暮れ、夜のとばりが黒く海上をおおってきます。

月の光を頼りにどんどんこぎ続けていきますと、夜明け近く、とうとう島影を発見しました。

みごとに予想があたったのでこおどりして、その島に舟をこぎ寄せましたが、海岸は荒磯で波も高く岩がごつごつしていて、どこといって舟を近づけることもできません。

ぐるぐる舟をこいでまわっていますと、小川が流れ出ている所を見つけました。

島の東北の部分です。ここぞとばかり巧みに舟をこぎ入れて、陸に上がりました。

見ると、いったいどうしたことでしょう、

身長は一丈余り(三メートル余)で、髪は天をついて立ち、からだじゅう毛むくじゃら、肌の色も黒い牛のような少年の群れが、刀を右にさして大ぜい現われました。

言葉はさっぱり通じません。わからないながらも押問答をいたします。

少年の言うことはだいたいつぎのようなことです。

「日本人は、ここにこんな島があるとは知らないから、おまえたちもよもやわざわざ渡ってきたのではあるまい。

たぶん暴風にあって押し流されたんだろうな。

昔から遭難してこの島に来た者で生きて帰った者は一人もいないんだ。

というのは、海岸にたどりついたところで磯が荒くて舟がくだけてしまうから、帰りに乗っていく舟が無くなるし、島で暮そうと思ったって食料不足だから、じきにうえ死にしてしまう。

おまえたちもも、生命が惜しかったら、舟のこわれないうちにさっさと本国にひき返すがいいぜ。」

これをきいた為朝の家来たちは、一ぺんにがっかりした気分になりましたけれど、為朝だけは落ちつきはらって。

「舟のこわれるのは、磯に放っておくから波にやられるのだ。おい、おまえたち、うんと奥の陸地の方に舟をひき上げろ。」

と命じ、どうやら島に腰をすえる覚悟のようです。

さて島内の検分です。

さっきの少年の言った通り、田もなければ畠もなし、果物もなければ、絹綿(きぬわた)もないという荒れはてた状態です。

為朝は少年たちに、

「おい、おまえたちは何を食べて生きているのか。この島には食い物なんて何一つありゃしないじゃないか。」

とたずねますと、

「ああ、食い物かい。おいらの食い物は魚と鳥だよ。」と答えます。そこでかさねて、

「魚を食うといったって、魚をとる道具も見当らないし、鳥を食うにしても捕える仕掛は何も無いじゃないか。

どうして魚や鳥をとるんだい。」と問いますと、

「そりゃ心配はいらないさ。

魚は波打ぎわに打ち上げられるのを拾って食うんだし、鳥は鳥で、鳴きまねでおびき寄せておいてつかみ取りさ。」

と事もなげに答えるのでした。

そこで、為朝は得意の弓矢で、木にとまっている鳥は造作ないこと、空飛ぶ鳥をさえ射殺して手並のほどを見せますと、少年たちは舌をまいてびっくりし、ちぢみあがってしまいました。

ここぞとばかり、

「おまえたち。わしの家来になれ。もし、いやと言うなら、この鳥のようにすぐさま射殺してしまうぞ。」

とおどしますと、少年たちはあっさり降参しました。

島の名を聞きますと、「鬼が鳥」と答えます。

しかしよく聞いてみると、鬼が島らしい宝物類はとっくの昔に無くなっているとのこと、そこで改めて「葦島」(あしじま)と呼ぶことにしました。

この葦島と、八丈島とそして前に述べた五島と、つごう七島が為朝の勢力圏にはいったのです。 |

八丈島

|

8 為朝の死 top

話変って大島では、あばれ者の為朝が舟をこぎ出したまま、いつまでも帰ってこないので、これはきっと竜神様にでもさらわれたんだろう、いいやっかい払いだ、とよろこんでいました。

そこへ当の為朝が元気いっぱい帰ってきただけでなく、無気味な少年どもを連れてきたので、これから先いったいどうなることかと、以前にもましていっそう恐れるのでした。

放っておけばどういう大事件をひきおこすかわかったものではないという不安がだんだん高まってきます。

これには狩野介茂光も捨てておけず、ついに京都に出かけて、為朝の横暴ぶりを朝廷に訴えて出ました。

それをお聞きになった天皇は、伊豆、武蔵(埼玉県と東京都の一部)、相模(神奈川県)諸国の軍勢をかり集めて為朝討伐のために出陣せよという御命令をお出しになりました。

茂光に続く者は五百余騎、兵船三十余艘、この大部隊が嘉応二年(一一七〇)四月下旬、伊豆の大島目ざして進発しました。

さて為朝は、いち早くこの空気を察して、

「思いも寄らぬことだが、沖合に船の物音がきこえる。どういう船か見てこい。」と家来に命じますと、

「商人の船でしょう。たくさん続いていますよ。」と高をくくった返事です。

「いやいや。まさか、そうしゃあるまい。わしを討つための部隊がやってきたのだろう。」と言いましたが、やはりその通り、兵船でした。

「きっと、大部隊だろうな。たとえ一万騎の大部隊でも、打ち破って逃げのびようと思えば、どんな強い相手でもへこませることは朝飯前だが、それには味方の犠牲が多く出ようし、島の人々に途惑がかかろう。

それではすまない。勅命にそむいてはどっちにしても始まらない。

考えてみれば、島流しの身で十年もの間、ここ伊豆の島々を自分の思う存分に支配して来て、けっこう楽しい暮しを味わったことだ。

それに昔は九州という広い土地をおさえた時代さえある。あれを思いこれを思えば、気持のいい生涯だった。

あの九州では菊地、原田といった連中の部下を初めみなわしの弓の強さは知り尽くしているはずだし、京都だって、東国育ちの連中もきっとそうだ。

その他の者は、ただかっこうだけ鎧兜を着て、弓矢を持っている案山子(かがし)武者に過ぎない。

このわしに向かってわざわざ挑戦する者はあろうとも思われぬ。今、目の前に押し寄せて来た奴は、どうせろくでなしの平氏の連中だろう。

一人一人射殺して海に沈めようかとは思うが、どうせ勝目のない戦いをしかけて、あげくの果てがいらぬ罪を作って負けるんじゃつまらない。

わしが今まで何とか生きのびよう生きのびようと苦心してきたのも、実のところ、もしかして時勢が変ったならば、父上の仇討ちもし、わしの本望も遂げたいと思ったからだ。

昔、説法を聞いたことがあるが、その中の言葉に、

『前世で自分の行った事を知ろうとするならば、現世で今、自分の身の上がどうなっているか を考えてみよ。

また、来世で自分ガどうなるかを知ろうとするならば、現世で、今、自分が 何をしているかをよく考えてみよ。』

というのがあって、いまでもよく覚えている。

この言葉をあてはめてみれば、現世で罪業を犯すなら、来世ではきっと地獄におちるだろう。

けれども武士であるからには、人殺しという罪業はみな背負っているにきまっている。

人殺しといっても、無益な殺生はしないのが武士道というものだ。

わしは今まで二十何度も合戦して、ずいぶんたくさんの人殺しをしたが、武士道にそむいたことは一度もしなかった。

現世では、かように悪いことはしなかったけれども、どうも前世がよくないらしく、そのためこんな人殺し商売の武士として生れた。

そしてこのために、きっと来世では地獄におちることはわかりきっている。

だから、今、こういう罪をすっかりなくして、仏のお救いにすがろうと思って念仏を申すのだ。

こうなったら、わしの家来は一人も残るな。みな逃げていけ。

持っている武具はみんな海に投げ捨てろ。」とこう言い放ちました。

そして、自分の決意の強さを示すために、島で生れた九歳になるわが子為頼(ためより)を刺し殺してしまいました。

ところが、これを見た為頼の母親は、五歳の男子と二歳の女子とを連れてどこかに姿をかくしてしまいました。

愛する妻に逃げられては、さすがの為朝もがっかりしないではいられません。

「いやいや、どうせ死ぬものなら矢の一筋でも射てから腹を切ろう。」

と、最後の勇気をふるいおこして、敵に向かうのでした。文字通り、今生の最後の矢です。

何とか思いきり気持のいい矢を射たいと思うのは当然でしょう。

慎重にかまえていますと、先頭の船に、三百余騎が分乗し、みな鎧の左の袖を顔に押し当てて為朝の矢を防ぐかっこうをしています。

そして、海岸線に三丁(三三〇メートル)ほどという距離に押し寄せました。

これを見た為朝は、ちょっと遠いなとは思いましたけれどもよい相手とばかり、得意の大鏑矢(おおかぶらや)を取ってつがえ、小肘(こひじ)が背にまわるほど強く弓を引きしぼってぴゅうんと放します。

ねらいあやまたず、矢はみごとに船に命中しました。

水面から五寸(一五センチメートル)ほどあがったあたりの船腹をするどく向こうがわまで貫きました。

横腹に穴をあけられた船はどうしてたまりましょう。

両わきの穴からどんどんはいりこむ海水の重さのために、見る見るうずをまきながら沈んでいきました。

水泳の心得のある兵士だけが、ようやく他の船に泳ぎついて助かっただけで、大半の兵士はあえなく海のもくずと消え果てました。

為朝の気持は複雑微妙です。そしてふっとこんな言葉をもらしました。

「昔、保元の合戦のとき、わしは一筋の矢でふたりの武者を射殺したことがある。

きょうは同じ一筋は一筋でも、ふたりどころか多くの兵士を射殺したわけだ。南無阿弥陀仏……。」

これで一切は終りました。もう、この世に思い残すことは何もなくなったので、館の中にはいり、柱にもたれて、手元もあざやかに腹をかき切りました。

一方、矢一筋で一隻を船ぐるみ沈められた敵兵は、あわてふためいて沖合はるかに退却し、

「為朝殿の弓の強さは、今さらながらどうして防いだらいいかわからない。いっそわれわれの鎧をぬいで船にでもかぶせようか。」

などと、為朝に対する攻撃方法をいろいろ工夫している間にかなりの時間がたちました。

ところがその後一向に為朝の方からは、いくさをしかけてきませんので、再びおそるおそる船を海岸にむけてこぎ寄せましたが、どうしたことか近づいても近づいても少しも手ごたえがありません。

こうなるとかえって無気味です。

なぜなら、だまって上陸させておいて、急に攻撃を加えるのじゃないかという不安がわくのです。

そこで船脚も自然に遅くなるのでした。

しかし、ぐずぐずしていると日が暮れてしまいます。

思いきって馬の脚の立つほどの浅瀬までこず寄せて馬を海中におろし、うちまたがってわっとときの声を揚げて為朝の館に打ち入りました。

と、真正面につっ立っているのが為朝です。

見れば、いかにも立ち向かってきそうな気配であり、素手なのに太刀をもっているように思われ、その目つきといい、かっこうといい、全く敵の侵入するのを待ってましたといわんばかりです。

これには度胆を抜かれて、今まで我こそ一番乗りに飛び込んで為朝を討ちとろうと、はやっていた兵士も、だれひとり進みません。

というのも、決してこれらの兵士が臆病なのではなくて、常日ごろ手強い相手だとだれしもみな思いこんでいたからです。

死んでいるとはつゆ知らず、いかめしい為朝の形相におびえて、ただ館の周囲をぐるぐるととりかこんでいるばかり。

「死せる孔明(こうめい)、生ける仲達(ちゅうだつ)を走らす。」という中国の古い諺を思わせるような風景です。

けれども、とにかく本当は死んでいるのですから、いずれは見破る者もあるはず。

加藤次景廉(かげかど)という武士が、長刀を持って背後からねらいを定めて近寄り、ばっさりと首を打ち落しました。

この日の功名の筆頭であったことはいうまでもありません。そして、この首は京都に送られ、天皇の御覧に供せられました。

為朝の首が来ると聞いて、京都の人々は身分の高下を問わず黒山のように集まって見物しました。

為朝は十三歳の年に為義に追われて九州に下り、わずか三年の間に九州全土に号令する身となりましたが、十八歳の年に京都に帰って、折からの保元の乱に勇名をとどろかしました。

しかし、武運つたなく敗戦の憂目にあって捕われの身となり、その武勇のゆえに危く死罪をまぬがれて伊豆の大島に流され、二十九歳のときに鬼小島に渡って原住民を征服し、伊豆の人々に恐れられる人物となりました。

けれども、もともと追放の身の上ですから、結局天下晴れて本望を遂げるという機会に恵まれることなく、三十三歳を一期として潔く自害し果てたわけです。

これを聞いた人はみな、為朝ほど元気にあふれた勇士ばかってなかったとほめたたえ、その評判は天下にひびきわたりました。 |

|

top

****************************************

|