|

****************************************

Index 保元(巻上 巻中 巻下) 平治(巻上 巻中 巻下)

平治物語 巻中

1 六波羅会議 top

こちらは新しい皇居、六波羅(ろくはら)です。

天皇を中心に公卿の会議が開かれて、その席に清盛は呼び出されました。

席上、作戦についてのおたずわがありました。

「皇室の権威は堅固だから、逆臣が滅びることほ間違いないと思う。

けれども、あの内裏はまだ新しい建物だから、戦火にあって焼けたら大いに困る。

そこで作戦として、この仮皇居を引き払ってみたらどうか。

朝敵はおそらく誘いに乗って内裏をからっぽにして追い討ちをかけて来るだろう。

そのすきにこちらの部隊をもぐり込ませて守備につかせ無事に、戦火から防ぐ工夫をしてくれ。」

ということです。

そこで清盛は、 「朝敵を討ち滅ばすことは簡単で、短時日に片をつけてしまいます。

けれどもそういたしますと、内裏は戦場となってむざんな荒れ方をしますし、それに火事がおこらないという保証もできません。

御注文は、まことに難問題でございます。が、とにかく最善をつくして、御期待におこたえしましょう。」

と勝算もゆたかに申し上げるのでした。 |

清盛、戦術を奏上(版本のさし絵より)

|

2 源平二氏、戦端を開く top

いよいよ開戦です。機先を制して六波羅から攻撃をしかけます。

清盛は天皇護衛のため六波羅に居残り、長子の重盛と清盛の弟教盛、同じく頼盛と合わせて三人が指揮官です。

その勢三千余騎。賀茂川を西に渡って西側の河原に勢ぞろいします。

指揮官三人のうち一番の若武者は重盛です。

特に年二十三。そのいでだちは、赤地の錦の直垂、蝶の裾金物をつけた櫨(はじ)の匂の鎧、竜頭の兜、小烏(こがらす)という太刀、切斑(きりふ)の矢、重藤の弓、黄月毛(きつきげ)の馬、柳桜を摺(す)った貝鞍です。

重盛は勇み立って、言いきります。

「年号は平治、場所は平安城、われらは平氏だ。時と所と人と三拍子そろっている。

この調子に乗るからには、朝敵を平らげるなんてことは問題じゃない。者ども猛勇を奮いおこせ。」

こういう巧みな呼びかけで味方の士気をふるいおこしつつ、三千余騎を三手に分けて、まっしぐらに内裏に向けて進撃をはじめ、大内裏東側の陽明門、待賢門(たいけんもん)、郁芳門(ゆうほうもん)三か所に押し寄せました。

迎えうつ源氏方も背水決死の陣立てです。大内裏の南・西・北三方の門はみなぴたりと閉じ、東側の陽明、待賢、郁芳の門を開いて、平家と堂々の対決をしようとの構えは勇ましいことでした。

内裏の門も、紫守殿真正面の承明門(じょうえいもん)とそのまた南側の建礼門(けんれいもん)とは共に脇の小門も開け放して、味方のかけ引きに便利なように計り、内裏一帯には源氏の軍兵がぎっしりとつめています。

朝風になびく白旗二十余硫(りゅう)のすがすがしさといったらありません。

これに対し、大内裏の東側では三十余渋の赤旗を高々と掲げて攻め寄せる平家の三千余騎が、一度に声をそろえてどっとばかりときを作ります。

その声のすごさは大内裏を響きゆるがすほどでした。

そのすさまじさに打たれた信頼は、とたんに顔色がさっと青ざめて、まるで草の葉のようで、今までのりりしさも一ペんにどこかへ吹飛んでしまいました。

あわてて紫宸殿の南の階段を下るのですが、膝ががくがくとふるえて下りるにおりられません。

それでもやせがまんをはって馬に乗ろうとしますけれども、これがまた難儀です。

というのは、信頼は元来太ったからたつきで、それに重い鎧を着ているため、ちっとも身動きが自由になりません。

それに対し、馬は大きくて乗りにくいし、元気いっぱいの駿馬ですから、なかなかじっとはしていませんので、舎人が七、八人がかりでやっと馬を抱き止めて、信頼の乗るのを待っています。

それでもだめです。そこで侍がふたり走り寄って「早くお乗りください。」と信頼のからだを押し上げたのですが、押し上げすぎたのでしょう。

左側に乗り越してうつむきざまにどしんところげ落ちました。

あわてて助け起してみますと、何とまあ見苦しくも顔一面に砂をくっつけ、鼻血さえ出しているではありませんか。

これを見た義朝はあきれ果てました。

平素は大将と仰いで敬意を表していたのですが、こんな醜態を見せつけられては、たまりません。

きつくにらみつけて、

「あの信頼という卑怯者め、おじけづいたな。」

と捨科白(すてぜりふ)を残して、日華門から郁芳門へさっと進んで出ました。

悪しざまにののしられた信頼は、それでもやっと鼻血をふいて、どうにか馬に乗せてもらい、待賢門にむけて走り去ったのですが、何の役にも立ちそうにない、それこそ信頼(しんらい)できぬかっこうでした。

3 待賢門(たいけんもん)の戦い

top

幸か不幸か、この待賢門には重盛(しげもり)が手勢五百余騎を率いて名のりも勇ましく挑戦してきました。

名のりかけられた信頼は、それに答えるゆとりもあらばこそ、家来に「それ、防げ」と言い残しておいて一目散に退却です。

大将みずからまっ先に退却するのですから、部下のだれが残って防ぎましょう。

みなあっさりと重盛勢に背を向けてわれ先に迎げ出しました。

こうして大内裏の一角は、ここ待賢門でもろくも破られました。

逃げる信頼の一隊を追いかけて、ぐんぐん重盛は尨入します。

とうとう紫宸殿南庭のムクの木の所まで迫ってきました。さあ大変です。

深くくさびを打ちこまれた形です。義朝は悪源太義平を呼び寄せて反撃を命じます。

ここに、待賢門をめぐる義平の壮烈果敢な奮戦ぶりが展開されます。

「悪源太はなきか。信頼という大臆病人が、待賢門をはや破られっるぞや。あの敵追ひ出せ。」

と宣(のたま)ひければ、

「うけたまけり候。」

とて駆けられけれ。続く兵には、鎌田兵衛、後藤兵衛、佐佐木源三、波多野次郎、三浦荒次郎、首藤刑部、長井斎藤別当、岡部六弥太、猪俣小平六、熊谷次郎、平山武者所、金子十郎、兄立右馬允、上総介八郎、関次郎、片桐小八郎大夫、以上十七騎、轡(くつばみ)をならべてはせ向ひ、大音声をあげて、

「この手の大将は誰人(だれびと)ぞ。名のれ。聞かん。

かう申すは清和天皇九代の後胤(こういん)左馬頭義朝の嫡子、鎌倉の悪源太義平と申す者なり。

生年十五歳、武蔵の大蔵の軍の大将として、伯父帯刀先生(たてわきせんじょう)義賢(よしかた)を討ちしより以来、度々の合戦に一度も不覚の名をとらず。

年つもって十九歳、見参せん。」

とて、五百騎の真中へわって入り、西より東へ追ひまくり、北より南へ追ひ廻し、縦様横様十文字に、敵をざっと蹴散らして、

「葉武者どもに目なかけそ。大将軍を組んで討て。

櫨(はじ)の匂の鎧に蝶の裾金物打って、黄月毛の馬に乗ったるこそ重盛よ。押しならべて組みて落とせ。」

と下知(げち)すれば、大将を組ませじと、防ぐ平家の侍ども、与三左衛門、新藤左衛門を始として、百騎ばかりが中にぞ隔たりける。

悪源太を始として、十七騎の兵ども、大将軍に目をかけて、大庭の椋の木を中に立てて、左近の桜、右近の橘(たちばな)を七、八度まで追ひ廻して、組まん、組まんとぞ揉(も)うだりける。

十七騎に駆け立てられて、五百余騎かなわじとや思ひけん、大宮面(おもて)へざっと引く。 |

「悪源太はおらぬか。信頼という大臆病者が待賢門を、もう破られてしまったぞ。敵を追い出せ。」

「はい。」と言って義平はすぐさまかけ出します。

鎌田兵衛以下十六騎の強兵が一団となってこれに続きます。

義平は大音声を張りあげて、

「この部隊の大将はだれか。名のれ。

こちらは清和天皇九代の子孫、左馬頭義朝の長男、鎌倉の悪源太義平という者である。

先年十五歳のとき武蔵の国(埼玉県)比企(ひき)郡の大蔵館(おおくらやかた)の合戦の特に、伯父源義賢(よしかた)を討ちとって以来、たびたびの合戦に参加しているが、まだ一度も負けたことがない。

今年十九歳になる。さあ、勝負をしよう。」

と名のりをあげるやいなや、五百騎にあまる敵の大部隊の中央突破をくわだて、西から東へ追いまくり、北から南へ追いまわし、縦横十文字、自由自在に暴れ狂い、敵兵をさっとけ散らして、

「木っ端武者どもを相手にするな。敵の大将に組み討ちするんだ。

チョウの裾金物を打った櫨(はじ)の匂の鐙を着て、黄月毛の馬に乗っているのが大将重盛だぞ。

あいつの側に寄って組み落し生け捕りに世よ。」

と命令を下しますと、これを聞いた平家方の侍は、味方の大将の一大事なので近づけまいとして、百騎ほどが、ずらりと人垣を作ってしまいました。

義平以下十七騎は、重盛と組み討ちしようと、紫宸殿の南庭のムクの木をまん中に左近のサクラと右近のタチバナを結ぶ線上をぐるぐるとまわりまわること七、八へん、何とかして重盛に近づこうとはげしく追いかけました。

わずか十七騎ながらも、闘志にあふれたこの小部隊に、さんざんに追い立てられた五百余騎の平家方は、「こりゃかなわぬ」と思ったのでしょう。

表通りに向かってさっと退却しました。

源氏の若武者十九歳の義平と、平家のこれまた若武者二十三歳の重盛と、いずれ劣らぬ嫡々(ちゃくちゃく)同士がムクの大木を中心に左近のサクラ、右近のタチバナとぐるぐると七八へんもめぐっての大立まわりは、思わず手に汗をにぎらずにはいられません。

さて、第一回戦は義平の優勢のうちに、重盛はたじたじとたってさっと退却させられました。

退却はしたものの、重盛もさる者、新手の兵五百騎をつれて再び攻め入ります。ここに第二回目の対戦が始まりました。

「大将左衛門佐(さえもんのすけ)は弓杖(ゆんづえ)ついて、馬の息を継がせ給ふところに、筑後守つと参って

『曩祖平(のうそへい)将軍二度生れかわり給へる君かな。』

と向うざまに誉めたてまつれば、今一度駆けて家貞に見せんとや思はれけん。

前の五百余騎をば留めおき、新手五百騎を相具(あいぐ)して、また大庭の椋(むく)の木まで攻め寄せたり。

また悪源太駆けむかい、見まはして言ひけるに、

『ただ今むかいたるは、みな新手の兵なり。

ただし大将は、元の大将重盛ぞ。以前こそ洩らとも、今度においては余(あま)すまじ。

押ならべて組んで捕れ、兵とも。』

と下知すれば、勇みに勇みたる十七騎、われ先にと進みければ、こんどは難波次郎、同じき三郎、瀬尾太郎、伊藤武者を始として、百余騎、中に隔てたるに、事ともせず、悪源太、弓をば小脇にかい挾み、鐙踏んばりつったちあがり、左右の手を挙げ、

『幸ひに義平源氏の嫡々なり。御辺も平家の嫡々なり。敵には誰か嫌(いと)わん。よれや。組まん。』

というままに、先のごとく大庭の椋の木の下を追かまけして、五六度までこそ揉(も)うだりけれ。

重盛組みぬべうもなくや思われけん、

また大宮面(おもて)へ引いて出づ。

悪源太二度まで敵を追いまくり、弓杖ついて馬も息をつがせけるに、義朝これを見て、首藤滝口をもって、

『汝が不覚に防げばこそ、敵度々駆け入るらめ。あれ速(すみやか)に追い出だせ。』

と言い遣(つか)わされければ、俊綱馳(は)せてこの由(よし)をいうに、

『うけたまわり候。進めや者ども。』

とて、色もかわらぬ十七騎、大宮面に駆け出でて、敵五百余騎が中へ、面も振らず破(わ)って入るにぞ。

引き立ったる勢なれば、馬の足を立てかねて、大宮を下りに、二条を京へ引きければ、

『わが子ながらも義平は、よく駆けたるものかな。あ馳けたり。』とぞ誉められける。 |

大宮通りまで引き揚げた重盛が、弓を杖について馬に一息入れていますと、そこへ平家貞がつと近づいて、

「いや、あっぱれ、あっぱれ。先祖平将軍貞盛公の生れかわりと申しあげたいほどです。」

と正面切ってほめますと、うれしくなった重盛はまた一働きして家貞に見せようと思ったのでしょう、新手の五百騎をつれて、再びさっきの大ムクの木の所まで攻め寄せました。

こちらは義平です。

「今、やってきたのは、新手の部隊だが、大将は前と同じく重盛だ。さっきは残念ながら討ちもらしたげれど、今度こそ逃がしちゃならぬぞ。側にぴたりと、近づいて組み討ちして、つかまえろ。」と命じます。勇みよっている十七騎は先を争って進撃します。すると、またもや百騎はどの平家の侍が、重盛をかばうように立ちふさがりましたが、それにはかまわず、義平は弓を脇ばさみ、鐙(あぶみ)を踏んばって元気よく立ちあがり、

「いいことに、私は源氏の総領息子だし、あなたも平家の総領息子だ。たがいに相手としては、またとない取り組みだ。さあ、こい。」と言い放つや、すぐさま攻撃に出ます。先回と同じく、大ムクの木を中心に五へんも六ぺんもはげしく追いまわします。さすがの重盛も、組み討ちしても勝目はないと思ったのでしょう、またまた大宮通りに退却しました。

義平は、こうして二度まで重盛の部隊を追いまくり、弓を杖に突いてつかれきった馬を休ませていました。これを見た父義朝は、首藤滝口俊綱に。

「おまえの防ぎ方がへただからこそ、敵兵がたびたび侵入するんだろう。これ以上侵入してこぬよう、すぐ追い出せ。」ときびしく伝えさせます。俊綱はすぐさま義平の所に飛んで、このことを義平に言いますと、義平は、「承知しました。おい、みなの者、進め。」という声もろともに十六騎の部下をつれてすぐ大宮通りに出撃します。大宮通りには、今しがた引きあげて来たばかりの重盛の部隊五百余騎が群がっています。この真中に真一文字に突込んだものです。もともと逃げ腰の所へ、小勢ながらも十七騎の精鋭に切り込みをかけられた平家方は、防ぐ瑕もあらばこそ、あわてふためき一目散に大宮通りを南に取り、二条通りを東に折れて六波羅目ざして逃げ出しました。

「わが子ながらも義平は、勇ましい攻めぶりだなあ。じつにみごとな攻めぶりだ。」と、義朝は、思わず感嘆の声をあげました。

今度もまた重盛の負けです。義平はなおも重盛のきもを冷やさせます。

「大将重盛、与三左衛門景安、新藤左衛門家泰、主従三騎はかけ離れ、二条を東へ引かれければ、悪源太、鎌田にきっと目合せて、

『ここに落つるは、大将とこそ見れ。返せや、返せ。』とて追っかけたり。

すでに堀河にて追ひつめけるが、弓手の方(かた)材木多く充ち満ちたるに、悪源太の乗り給へる馬、かたなつげの駒にて、材木にや驚きけん、

馬手の方へけし飛んで、小膝を折ってどうと伏す。

鎌田兵衛延ばさじと、十三束(ずか)取って番(つが)い、よっ引いてひょうと射る。

重盛の射向(いむけ)の袖に、はたと中(あた)りて飛び返る。

やがて二の矢を射たりければ、押附(おしつけ)に丁(ちょう)と中(あた)りて、箟(の)かづき砕けて跳(おど)り返れり。

悪源太、『これは聞ゆる唐皮(からかわ)という鎧ござんなれ。

馬を射て、落ちん所を討て。』と下知せられければ、またよっ引いて追ひざまを、筈(はず)のかくるる程射込うだり。

馬は屏風(びょうぶ)を返すごとく倒るれば、材木の上にはね落され、兜も落ちて大童(おおわらわ)になり給う。

鎌田、堀河を馳せ越えて、重盛に組まんと落ち合う。重盛、近づけてはかなはじとや思はれけん、弓の筈(はず)にて鎌田が兜の鉢を丁(ちょう)と突く。

突かれてゆらゆる間に、兜を取ってうち著つつ、緒(お)を強くこそしめられけれ。」 |

追い討ちをかけられた平家方の部隊は算(さん)を乱して敗走しますが、大将重盛は与三左衛門景安・新藤左衛門家泰と共に、主従三騎だけ本隊とは離れてしまいました。

これに目をつけた義平は、鎌田兵衛に目くばせして。

「そこを逃げていくのは大将と見たが、どうだ。卑怯だぞ。引き返せ。」

と呼びかけながら跡を追いますが、重盛は後も向かずにどんどん馬を走らせたことはいうまでもありません。

逃げる重盛をやっと堀河で追いつめたのですが、義平の馬が物のはずみで前にのめって倒れてしまいました。

堀河のあたりは左側に材木がどっさり積み上げてあったので、まだ訓練の十分にできていなかったこの馬はびっくりしたらしいのです。

こうして、義平がぐずぐずしている中に重盛を逃がしてはなるものかと、鎌田兵衛は弓を引きしぼってびゅんと射ます。

矢は重盛の鎧の左側の袖に、かちんとあたってはね返りました。 |

重盛像

|

“しまった”とすぐさま二の矢を射ますと、これは鎧の肩のあたりにかーんとあたって、ぽっきりと折れて飛んでしまいました。

二本の矢が二本ともこの始末です。義平は、はたと膝を打って言いました。

「馬を射るんだ。馬を射て、ころげ落ちる所を討ち取るんだ。

重盛の鎧はあの有名な唐皮(からかわ)という頑丈な鎧だから、いくらねらったって、だめだぞ。」

この指図を受けた鎌田兵術は三の矢を番(つが)えるや、馬の尻を目がけて矢筈(はず)の隠れるほど深く射こみました。

馬は扉風(びょうぶ)を倒すようにどさりと倒れます。馬を倒されては、重盛もたまりません。

材木の上にはね落され、兜も脱げて、乱れ髪になってしまいました。

これぞチャンスと鎌田兵衛は堀河をはせ渡り、組み討ちをしかけようと馬を寄せて、重盛の側にころがり落ちました。

これに気づいた重盛は、近寄られては一大事と、弓の筈で鎌田の兜の鉢をとんと突き上げます。

突き上げられて、鎌田がふらふらっとする暇に、重盛はすばやく兜を拾ってかぶり、きゅっどきつく緒をしめっけました。

与三左衛門(よそうざえもん)景安(かげやす)は、急ぎはせ寄って、中に割って入り、

「漢の紀信(きしん)は生命かけて漢王を脱出させ、とうとう天下を無事に守り通した。

昔から、主君が危急に際した時は、臣下が身代りとなって死ぬということわざがあるじゃないか。

今こそ景安が身代りになって引き受けよう。さあ、こい。私が組みうちの相手は引き受けた。」

と叫ぶやいなや、鎌田におどりかかって、取り押さえてしまいました。

こちらは義平です。間一髪の所で、思わぬ事故のために重盛をとり逃がしたくやしさに、あわてて馬を引きおこし、堀河をはせ渡って重盛に組み討ちしようとかけ寄ったところが、この光景です。

組み敷かれている鎌田を助けるか、一気に重盛めがけて取り組むか、一瞬迷いましたが、重盛を討つのはまたの機会もあろう。

ここで鎌田を死なせては取り返しがつくまいと心をきめるや、どさりと景安の上に重なり落ちて、さっと首を掻き切り、鎌田の急を救いました。

重盛は、愛する部下景安をむざむざと討ち取られたので、もはや長生きしてもつまらないといきり立ち、決死の思いで義平に飛びかかろうとします。

そこへ新藤左衛門家泰がかけ寄って、

「この私がいなけりやともかく、この場はわたしにまかせて、すぐお逃げになってください。」

と言いざま、義平に飛びかかって、組みつきます。

鎌田は、重盛に組み討ちをしかけようと思いましたが、主君危しと見て取るや、家泰の上に飛びおりて押さえつけ、あっさり首をうち落しました。

このすきをねらって重盛は危い生命を拾って一気に六波羅まで落ちのびることができました。

もし、景安・家泰二人の犠牲がなかったら、あえなく討死を遂げたに違いありません。

4 郁芳(ゆうほう)門の戦い

top

さて、こちらは郁芳門の合戦です。寄せ手は頼盛、守るは義朝。義朝の部下には弟朝長・頼朝も加わっています。

待賢(たいけん)門で義平が二度も敵を追い散らしたと聞き、我おとらじと先陣争いが始まります。

幼い頼朝も敵の二騎を射落し、一騎に負傷させるという奮戦ぶりです。

しかし、それも義朝の目からはじれったくてなりません。

「何といっても、若い連中のやり方は、隙ばかりではがゆいなあ。よしっ。わしが手本を見せてやる。」

と言って先頭きって進撃しますので、一騎当千の部下の将兵も、義朝を中心にとりかこんで獅子奮迅(ししふんじん)の勢いで暴れまわります。

このはげしさに押されては、さすがの頼盛の部隊も、一たん破って討ち入った門の外に逃げ出さないではいられません。

しかし、頼盛も一方の旗頭です。郁芳門の外で一息入れて元気を取り戻しては攻め寄せ詰めがけ、押しつ押されつ、血みどろな戦闘がくり広げられます。

源氏の白旗、平家の赤旗があるいは日に輝り、あるいは風になびきつつ、一進一退するありさまは、まさしく一幅の絵巻物にも似て、すばらしいながめでした。

一方、義平は重盛を討ちもらしはしたものの、待賢門の敵を一掃して手がすいたので、郁芳門の応援にやってきました。

ところで、義平の家来政家のそのまた家来に八町次郎というあだ名をもつ男があります。

力も強く、足も早いという特技のある男です。この八町次郎が、敵将頼盛を追撃しました。

むろん頼盛は、音にきこえた足の旱い馬に乗っていますが、次郎は得意のかけ足で、またたく間に追いつき、手にした熊手で頼盛の兜のてっぺんをひっかけようとしましたが、なかなかうまくいきません。

何べんも失敗を重ねたあげくやっと成功して、「えいやっ」というかけ声もろとも手元に引き寄せます。

ひっかけられた頼盛はあわや落馬かと見えましたが、すかさず太刀を抜いて熊手の柄をさっと切り落しましたから、たまりません。

はずみを食って八町次郎は仰向にぶっ倒れました。

頼盛の手並もあざやかですが、八町次郎の駿足もまた大したものです。

兜のてっぺんには熊手の先がかかったままでしたが、頼盛はそれにぱかまわず、わきめもふらず、カランカランと響かせながら六波羅まで逃げのびました。

なかなか味な逃げっぷりです。 |

平治物語絵巻 三条殿焼打より

|

5 六波羅の合戦 top

こうして待賢門も抜けず、郁芳門も抜けない平家方に対して、とうとう陽明門の軍勢まで総退却せよという勅命が下りました。

勢いに乗った源氏は、全員打って出てはげしく敵兵か追いかけます。

むろん大内裏(だいだいり)はからっぽです。

このからっぽのすきをねらって平家はやすやすと大内裏を占領してしまいました。

総退却の命令は、じつはこれを目標としてのぎまん戦術だったのです。

源氏がそれと感づいた時に、もうどの入口の門もみな平家が固めていてもどれません。

やむなく一路六波羅へと攻め寄せました。

さて源氏の総大将信頼は、けさ待賢門を破られて腰を抜かしてから、戦う気力は全く消えてなくなり、何とかしてうまく逃げ出そうと機会をうかがっていました。

それでも、義朝が勇み立って進撃を開始するや、やむなくその後についておっかなびっくりで賀茂川原まで出かけましたが、この時とばかりに六波羅とは反対の北の方に向かって逃げていきました。

それを見た義朝の側近の者が、心配して、

「おお、右衛門督殿(信頼)がお逃げになる。追っかけて呼びもどしましょうか。」

と言いますと、義朝は見向きもせずに、

「いいから放っておけ。あんな臆病者が味方にいては、かえって合戦のじゃまになるだけだ。」

と言い捨てたまま、六波羅指してまっしぐらに攻め寄せていきました。

舞台は六波羅に移ります。

五条の橋を落して、橋板や杭を寄せ集め、にわか造りの垣楯(かいだて、垣根のように並べた楯)にして迎え打ちの用意をして待つところへ、義朝の全軍があっという間にはげしく押し寄せてきました。

そして声を合わせて「わあっ」と、ときを作りましたので、清盛はあわてて武装を身に着けましたが、うろたえすぎて兜を前後あべこべにかぶってしまいました。

それを見た侍が注意しますと、

「いや、これでいいのだ。

実は天皇さまがこの邸にはいらっしゃるので、敵に向かえば天皇さまに背をお見せすることになるが、それでは恐れ多い。

せめて兜だけでも天皇さまの方に向けようと思ってこんなかぶり方をしたのさ。」

と、でたらめな理屈を述べて言いのがれます。

むろん、源氏のときの声にびっくりして度胆をぬかれだからこそでした。こんな弁解は通用しません。

いちはやく見ぬいた重盛が、ずばりと言いきります。

「父上が何とおっしゃろうと、臆病風に吹かれなさったとしか見えませんよ。

しっかりしてください。さあ、みなの者続け。」

と、五百余騎を引き連れてかけ出します。

6 頼政、裏切る top

さて兵庫頭源頼政は三百余騎の部下を連れて六条河原にひかえていました。

その態度を不審に思った悪源太餃平は五十余騎でかけつけました。義平の目には、この頼政の行動が形勢如何によっては、味方にそむいて、平家に寝返り打とうとしているらしく見えたのです。

「あなたは頼政殿が。どうも態度がおかしいじゃないか。

源氏が勝ったら、一門だからといって内裏につこう、平氏が勝ったら天皇がいらっしゃるから六波羅方につこうと、日和見(ひよりみ)中だと見ぬいたが、どうたね。

いったい武士たる者が二心をもつなんてこと大きな恥だ。

ことにわれわれ源氏一族にとってはなおさらだ。おい、かかってこい、組討ちしよう。」

とさけぶや五十余騎は火の玉のような勢いでぱげしく、すさまじく真一文字に割って入り、思う存分あばれまわります。

何と、これが源氏同士の合戦です。

いったい頼政は、義朝の行動に対しては批判的でしたけれども、何も好んで味方を裏切ろうというつもりはなかったのです。

けれども、血気にはやる義平にこんなにひどく悪しざまにののしられ攻め立てられて、これこそもっけの幸とばかり六波羅方に加わってしまいました。

義平が見て怪しむだけあって、頼政の行動にはすっきりしない所がありますが、もともと源氏です。

どうして源氏の敵といえましょう。

源氏であるからには、たとえ討死するにしても一人なりとも平家を敵として戦って死なせてやりたい。

それなのに、義平の若気から、源氏同士が殺し合うという場面を作り出しだのは、かえすがえすも残念であると、人々はうわさしました。

もし義平が、道理をもって頼政と話し合ったならば、こんな悲惨な事件はおこらなかったはずですが、自分の武略や勇気に頼りすぎた義平が、実力で頼政を屈服させようとしたことが間違いの基だったのです。

力ずくで否応なしに相手をおさえつけたって、それは本当の勝利とはいえません。

じっくりと理を説いて、相手を納得させてこそ、本当の勝利といえるのです。

「天の時は地の利にしかず。地の利は人の和にしかず。」という古いことばが思い出されます。

力ずくの平和か、話し合いの平和か、いったい、どちらが本物かということを考えさせられたいではいられません。

7 義平の奮戦空し top

六条河原で頼政勢を追い立てた義平は、一気に六波羅を目ざして押し寄せました。

かつて保元の乱のとき、為朝の面前で阿修羅(あしゅら)の奮戦をした金子十郎家忠が、このときも真先をかけ、その他の者どももわれ劣らしと大暴れに暴れまわりました。

勢いに乗じた義平は、ここまでつめ寄せながら門内にまだ一歩もふみ入れないのは残念だと思い、突撃命令を下しました。

号令一下姿勢を低くして、一かたまりになって、まっしぐらに突入する五十余騎のすさまじい突撃にどうしてたまりましょう。

平家の守備兵はばっと開いて道をゆずります。

その時、清盛は、北の対の西の妻戸の間で指揮をとっていましたが、攻めこんできた義平勢から射かける矢が、雨あられと妻戸に命中しますので、はげしくおこりました。

「味方の者どもが弱虫ぞろいだから、こんな奥深くまで敵が攻めこんでくるのだ。さあ、こい大将みすがら出撃するぞ。」

と、言いながら、紺の直垂(ひたたれ)に黒糸縅(くろいとおどし)の鎧を着、黒漆(くろうるし)の太刀を佩(は)き、黒母衣(くろほろ)の矢を負い、塗籠籐(ぬりごめどう)の弓を持ち、黒い馬に黒鞍(くろくら)――こういう黒づくめのいでたちで、おちつきはらって名のりをあげました。

「寄せ手の大将はだれか。こっちは太宰大弐(だざいのだいに)清盛だ。勝負をしよう。」

こう名のられて、義平に、

「悪源太義平がここにいる。勝負は引き受けた。よしっ。」と、答えて馬を走らせます。

これを見て、平家の侍は総大将危しとばかり、腕に覚えの強兵五百余騎ががたっと、清盛の前面に立ちふさがってしまいました。

ここに源平互に入り乱れての必死のもみ合いが始まりました。

お互に、あらゆる秘術わ尽くしても、なかなか勝敗がきまりません。

しかし、義平勢はけさから一息も入れず戦いに戦いぬいているので、ようやく疲れの色が現われてきます。

これに対し、平家は数に物をいわせてつぎつぎに新手の兵をくり出します。

こうなっては、もう時間の問題です。とうとう、義平勢は退却を開始しました。

せっかく突入した門もすてて、賀茂川を横切り、そのまま西岸に引きあげました。

義朝はこれを見て、

「義平ほどの男が賀茂川の西まで退却するなんて……。こんな源氏の恥があるものか。

こうなったらもうとても勝つ見込はない。いさぎよく討死しよう。」

と、歯ぎしりかんでくやしがり、かけ出そうとします。

はっと思った鎌田政家はあわてて馬から飛びおり、義朝の馬の鼻先にひしととりついて押しとどめ、鞍にしがみついて、

「昔より源平弓矢を取って、源平いずれも勝劣なしと申せども、ことさら源家をば皆(みな)人猛(たけ)きごとと申し侍り。

たとへば栴檀(せんだん)の林に余木(よぼく)なく崑寄山(こんろんざん)には土石悉(ことごと)く美玉なるがごとく、源氏に属する兵までも、弓矢取っては名を得たり。

それに今朝(けさ)よりの合戦に馬なづみ人疲れて、物具(もののぐ)に透間多く、矢種(やだね)尽き打物(うちもの)折れて、残る御勢(おんせい)過半は疵(きず)を被(こうぶ)れり。

今たとひ敵に駆け合ふといふとも、かひがひしきことはなくて、雑人(ぞうにん)の手にかかり、遠矢に射られて討たれんこと、嘆きの上の悲しみなり。

いかにいわんや大将の御死骸を、敵軍の馬の蹄にかけられんことをや。

しばらくいづくへも落ちさせ給ひ、山林に身を隠しても、御名ばかりを残し置き、敵に物を思はさせ給はんこそ、謀(はかりごと)の一つにても候(そうろう)べけれ。

ただ今ここにて討たれさせ給ひなば、敵はいよいよ利を得、諸国の源氏はみな力を落し果て、忽(たちま)ちに敵に属し候(そうら)いなん。

たとい遁(のが)れ難(がと)うして、御自害(ごじがい)候とも、深く隠(かく)し進(まい)らせて、東国の御方の憑(たの)みある様にこそ御計ひ候はんずれ。

死せる孔明(こうめい)、生ける仲達(ちゅうたつ)をはしらかすとこそ申したるに、やみやみと敵に討つ取られ給はん事、まことに子孫の御恥辱(おんちじょく)たるべし。

御曹司も定めて御所存あってぞおはしますらん。はや落ちさせ給へ。」 |

「昔から源氏と平家とは、いずれ劣らぬ武家の名門でありますが、どちらかといえば私たちの源氏の方が強いというのが一般の評判のようです。

ちょうど、栴檀(せんだん)の林の中には香木のほかには雑木は一本もなく、崑崙(こんろん)山ではどんな小石一つでもみな宝石ばかりだといわれているように、およそ源氏と名のつくかぎり、一人残らずすぐれた強者ぞろいです。

ごく下々(しもじも)の家来に至るまでいざ合戦という場合には勇ましい働きをいたします。

けれども、今日は朝からのうち続く合戦のために人馬もろとも疲れきっていて、鎧も兜も随分いたみ矢も射尽くし、太刀、長刀も折れたり刃がこぼれたりし、残る部隊の大半は負傷もしています。

こんなありさまでは、たとえ今すぐ敵に攻撃をしかけたところで、立派な戦果はあげられそうになく、雑兵ともにやられたり、また遠くからねらい討ちされたりするぐらいが関の山です。

それでは、あんまりです。

まして、大将殿の御死骸が敵の馬の蹄(ひづめ)にふみにじられでもしたら、それこそ大変です。

どうか、今の所はたえ忍んで、どこか安全な土地にお逃げください。

山の中にでも身を隠してまだ生きていらっしやるといううわささえ立っていれば、敵はきっと気にするにちがいありません。

これも一つの計略というものです。

もし今、ここで討ち死にでもなされたら、敵はいよいよ図に乗りますし、諸国の源氏はみながっかりして、あっさり平家方についてしまいましょう。 |

赤糸縅(あかいとおどし)の鎧

|

よしんば、どうしても逃げきれなくなって、御自害なさったとしても、絶対秘密にして、東国の源氏方の士気が落ちないように、うまくやります。

英雄諸葛孔明(しょかつこうめい)が死んだのちも、なお死んだことを隠してあったために、その勇名におびえている相手方の仲達(ちゅうたつ)は逃げまわったという話が中国にあるではありませんか。

今、むざむざと敵に討ち取られなされては、源氏一統の名折れですよ。

義平殿がああして退却なされだのも、きっと何かいいお考えがあってのことにちがいありません。

さあ、早くお逃げになってください。」

と、涙ながらに申しますが、義朝は耳を傾けません。

「逃げるといったって、どうせ遠くまではいけないじゃないか。

武士たる者は死すべき時に死なないと、かえって恥をさらす。

死恥をかかないうちに、今ここで花々しい討死を遂げよう。」

こう言い捨てて駆け出しますので、政家はなおも重ねて、他日の再挙を期して忍んでぜひともこの場は逃げてほしいとて、むりに馬を北の方に向けました。

他の兵士もみな馬からおりて政家と力を合わせて義朝の行く手をはばみますので、さすがの義朝もいたしかたなく賀茂川の上流の方に向かってすごすごと落ちのびていきました。

8 義朝の都落ち top

義朝退却と見て、平家勢は追い討ちにかかりました。

それと気づいた政家は、時間をかせぐことが肝腎(かんじん)と防戦を命じますと、声に応じた平賀義宣(ひらがよしのぶ)、佐佐本源三、首藤刑部(すどうぎょうぶ)、井沢四郎を初め源氏の面々がわれもわれもと懸命の陣を布いて踏みこたえます。

しかし、ある者は重傷を負うてやむなく退却し、またある者は壮烈な討死を遂げるなど、源氏の形勢はますます悪くなる一方です。

しかし、これらの部下の奮戦のおかげで、義朝はどんどん戦場から遠ざかることができました。

落ちていく道で、ふと政家に養わせてあった娘のことを思い出し、政家を近くに呼んで、

「父親のわしがこうして合戦に負けて都落ちしたと娘が聞いたら、どんなに悲しむだろうか。

いっそ一思いに殺してしまった方がよかろう。おい政家、今からすぐ娘の所にいって殺してこい。」

と言いつけましたので、政家は馬首をめぐらして京都にひそかにもどり、六条堀河の邸にはいりました。

いくさのさわぎのあったこととて、邸の者はみな逃げ出したとみえて、中はしーんと静まりかえっていて何の人気もありません。

ただ持仏堂の方に人の気配がかすかにするだけです。

今ごろまだ居残っているなんて、いったいだれかしらと政家が不審に思って持仏堂にいってみますと、堂内では義朝の娘がただ一人本尊の前にきちんとすわり一心に読経(どきょう)にふけっています。

政家の近づく物音につとうしろを振り返った娘は、

「もう合戦はすんだの? 勝った? 負けた?」とたずねます。政家は、

「まことに残念ながら負けいくさです。

一たん東国に落ちて一旗挙げるのだとおっしゃって、都をお立ち退きになりましたが、あなたさまのお身の上をとても気にかけていられました。」

「それじゃ、じきに私も敵に捜し出され、『これが朝敵義朝の娘なのだ』などと話の種にされて、生恥をさらすことになるのね。

ああつらいこと。女なんて、いくら身分が高くっても、結局はだめだわ。兵衛佐さん(頼朝)はうらやましいわ。

だって年はまだ十三だけれど、男だから鎧兜を身につけてお父さまのお供ができるんだもの……。

私は一つ年上なのに、女なのでこうして取り残され、自分か恥をうけるだけでなくお父さまにまで恥をかかせるのがとても悲しいの。

ねえ、政家、私を殺しておくれ。そして、私の首をお父さまのお目にかけて安心していただきたいの。」

「じつは、お父上もそうおっしゃっていました。」

「そう。そうなの……。」

娘は、静かにお経を巻き納めると、改めて本尊に向かって手を合わせておがみ、南無阿弥陀仏を唱えます。

政家は、がんぜない赤ん坊のころから今日まで手塩にかけて養い育ててきた十四年間のさまざまな思いが一かたまりとなって、どっと胸にこみ上げてきて、すぐには手を下すに忍びません。

涙にくれてぼうぜんとしているばかりです。

「政家、何をぐずぐずしているの。敵がくるかもしれないじゃないの。さっさと、切んなさいよ。」

とせきたてられて、ようやく重い手をふりあげ、首を打ち落しました。

政家は泣く泣く義朝の一行に追いつきました。

義朝はわが子の首をただ一目見ただげであとは涙にむせぶだけです。

娘の最期をしかとわが目に見届けたのち、東山のほとりの知るべの僧の所に送り手厚く葬るように頼んで、一路東国を目ざして馬を進めていくのでした。

それにしても、かつて保元の乱に父や弟を殺し、今またわが子を殺さなければならないとは義朝もよくよく凶運にとりつかれていることです。

さて、平家勢は市中に散在する信頼(のぶより)、義朝ら一味の宿所をそれぞれ手分けして襲い、ことごとく火をつけて焼き払ってしまいました。

家族の者どもは、あわてふためいて避難を始め、たちまち大混乱におちいりました。

源氏の将兵は物すごく立ち昇る黒煙をふりかえりふりかえり、家族の身の上を気にかけながらも、敵の手におちるまいとひた走りに急いで落ちていったことはいうまでもありません。

ところで、比歙山西塔の僧兵どもの耳に、信頼、義朝の落ち行く先は大原口(比叡山の西麓)だといううわさがはいりました。

そこで二百人から三百人もの僧兵が一団となって落武者を引捕えようと千束崖(せんぞくがけ)で待ちかまえていました。

このことを知った義朝は、

「だからいわないことじゃない。あの時、京都で花々しく討ち死にするはずだったのに、政家のすすめに従って、都落ちしたわけだが、ここまできて僧兵どもの手に捕えられ、犬死をしなければならないなんて、無念至極だ。」

と、くやしがります。すると、斎藤別当実盛が進み出て申します。

「心配ご無用です。私か御無事にお通し申しあげましょう。」

と、言ったかと思うと、実盛は馬をおり、兜をぬいで手にぶら下げ、乱れ髪を顔にばさっとたれかけて、僧兵どもの所に近寄っていきます。そして、

「右衛門督(うえもんのかみ)殿(信頼)、左馬頭(さまのかみ)殿(義朝)以下、おもだった人々はみな大内裏や六波羅で討ち死になさった。

我々は各地からの寄せ集めの武者で、恥も忘れて妻子の顔が見たさに逃げ出して、今こうして本国に落ちていくのです。

どうかお見逃しください。我々を殺しなさってもあなた方の罪業が増すばかりですよ。

お望みならば、鎧でも兜でも何でもさしあげましょう。どうかお通しください。」と言いますと、

「なるほど、大将たちではなかったのだ。木っ端武者を討ち取ったとて何にもならない。鎧や兜さえ脱ぎ捨てるなら通してやろうじゃないか。」

と、みなで相談を始めますので、実盛は重ねて、

「あなた方はたくさんの人数でいらっしゃるのに、我々はごらんの通り小人数ですから、たとえ鎧の草ずりをちぎって公平に分けてあげようと思ったって、なお足りやしません。

今から、投げ出しますから、力ずくで取り合いしてください。」と、言いますと、真正面に進んでいた若い僧兵が、

「そりゃ名案だ。はやく投げ出せ。」とさけび、それに釣られてみなが集まります。

うしろの方にいた年とった僧兵まであわてて、われ勝ちにと寄ってきて、少しでもいい場所を占めようとして一騒動です。

そこを目かけて実盛は鎧を勢いよくばーんと役げました。

たちまちうばい合いの押しあい、へしあいのあさましさ。その油断を見すまして、義朝以下三十二騎の一隊は刀を抜いてさっとまっしぐらにかけ散らして通り抜けました。 「しまった。はかられた。」と僧兵どもはにわかに長刀をかまえ、一騎も討ちもらすまいと追いかけます。

と、実盛はくるりと馬首をめぐらして兜をかぶらぬ乱れ髪姿のまま、矢をつがえておどします。

「おれをあまく見るな。義朝の部下で武蔵の国(埼玉県)の住人長井斎藤別当実盛とはこのおれだ。

討ち取る自信のある奴はかかってこい。腕前のほどを見せてやろう。」

こう言われても、僧兵の中には弓を持つ者は一人もいません。

みな長刀ばかり。飛び道具に長刀では、かなわぬと思ったのでしょう、さしもの僧兵どももすごすごと帰っていきました。

実盛の奇計でうまく急場を切り抜けた一行がどんどん進みますと、また僧兵の待ちぶせです。

竜華(りゅうげ)越えの山中に横川(よこがわ)の連中四五百人の大部隊が逆茂木(さかもぎ)を設け、垣楯(かいだて)を用意しているのです。

むろん強行突破作戦をとりましたが、それでも陸奥六郎(むつのろくろう)義隆は討死、中宮大夫進(ちゅうぐうのだいぶのしん)朝長(ともなが)は左の大腿部に重傷という犠牲を出しました。

やっと、竜華越えを下り、ふもとについて一息入れようということになりました。

この時義朝は後藤兵衛実基を呼び寄せて、かつて実基に養わせてあった娘の今後をくれぐれも頼み、そのためには京都に帰ってくれと言い含めました。

義朝と終始行動を共にする覚悟でいた実基も、致し方なく京都に帰ることになりましたが、京都に帰つてのち、うまく敵方の目からかくまい通して、とうとう後年頼朝の手による源氏再興の時機を迎える幸運に恵まれました。

そして、その娘は二位中将(にいのちゅうじょう)藤原能保(よしやす)の妻として嫁がせ、自分も頼朝に仕えて活躍しました。

9 信頼の敗走とその最期 top

さてこれよりさき、千束崖で待ちぶせしていた僧兵を巧みに追いはらった義朝らの一行が、なおも進んで竜華越えを目ざして八瀬(やせ)の松原にさしかかった時、うしろの方で「おうい」と呼ぶ声がきこえます。

ふり返って見ると、信頼です。信頼は味方が六波羅に進撃する時、いちはやく卑怯にも落ちのびているはずなのにと、義朝は不審の目を見はります。

立ちどまって待っていると、やがて追いついた信頼は開口一番、何と悪態をつくではありませんか。

「あなたはけしがらん人だ。万一合戦に負けて東国さして都落ちするような時には、この私と一緒にいこうといっていたじゃないか。

それなのに私を見捨てていくとは、気でも変ったのか。」

これを聞いて義朝は、あまりのずうずうしさに、腹が立つやらあきれるやら、

「あなたこそ日本一の臆病者だ。

今度のような重大事件を企てておきながら、自分ではただの一度も合戦をしないで、とどのつまり、自分自身もこの私も破滅の淵に追いこんだではないか。

その上、よくもあつかましいことが言えたものだ。」

と、言うやいなや手にしていたむちで、信頼の左の頬を思いきりきつくぴしりとたたきました。

さすがに信頼もこれに対してぱ、もはや何とも言葉の返しようもありません。

ただ、おずおずと、痛そうに顔をしかめて、打たれたあとをしきりになでさすっているばかりです。

しかし、信頼の側近の式部太夫助吉がだまってはいません。

「何を無礼を働くか。おまえたちに勇気があるなら、なぜ合戦に負けて東国に逃げるのか。

勇気がないからこそ勝てなかったんだろう。」

と、ひどいことを言います。義朝は、いよいよ腹を立て、

「あいつをだまらせろ。切ってしまえ。」と思わず口走ります。と、政家は、

「およしなさい。今はそんな内輪もめしてる時じゃありません。

敵が追ってくるかもしれません。とにかくお逃げください。」

この政家のことばに思いなおして、信頼なんかにはとり合わずにどんどんと進んでいきます。

こうして、さんざんに義朝からはずかしめられた信頼はおかげでそれまで五十騎ほどいた侍からも見捨てられ、式部太夫助吉ただ一人なりを供に連れて、足どりもたどたどしく引き返しました。

信頼は疲れているので、ある谷川のほとり近くへきた時、助吉は馬から抱いておろし、食事を進めるのでした。

しかし一口ものどを通りません。

というのは、今朝紫宸殿の額の間に腰をおろしていた時、にわかにわきおこった平家方三千騎のときの声の大きさに腰をぬかして以来、胸がつまって唾液もろくろくのみこめないくらいだったのです。

しかたがないので、そのまま、また馬に乗せて、

「どこへお逃げになるつもりですか。」とたずねますと、

「仁和寺へいく。」という答なので、蓮台野(れんだいの、京都、船岡山近辺)へと道をとりました。

あたりはもうまっ暗です。向こうからやってきた僧侶の一団に怪しまれ、助吉がとっさの機転でうまく言いのがれようとしましたげれども、僧侶のひとりが念のため松明(たいまつ)をふりあげて近づいてきました。

もともと臆病者の信頼は、もうだめだと観念したのでしょう。

「あっ。」と驚きざまに落馬同様にどさりと馬からおり、着ていた鎧兜を初め鎧の下衣、龍手、すねあて、太刀、馬鞁まで差し出しました。

そして恥も外聞もあらばこそ、「命だけはお助けください。」と手を合わせて頼むという醜態でした。

むろん助吉も身ぐるみはがれてしまいました。

やっと生命だけは拾って仁和寺に着き、「信頼がやって参りました。」と、頭をさげて申し入れるのでした。

昔あれほど深い御寵愛を賜わった後白河上皇のことだから、何とかうまく罪が軽くなるようにとりはからっていただけるだろうというのが、わずかの望みです。

仁和寺にはこの他、源中納言師仲(もろなか)、越後中将成親(なりつか)といった連中も逃げ込んできていました。

上皇は、すぐ二条天皇の所に手紙をお出しになり、信頼の命を助けるようにとお伝えになりましたが、朝廷からは何の返事もきません。

重ねてもう一度助命のことをお頼みになりました。

この二度目の使者が帰ってくるより先に、三河守頼盛(よりもり)、淡路守教盛(のりもり)の二人が三百余騎の兵を連れて仁和寺に駆けつけ、信頼以下五十余人の者を捕えて六波羅に帰りました。

いよいよ取調べです。

信頼に対しては、重盛がいろいろと事件のくわしい点についてたずねますが、何一つ答えません。ただ、

「魔がさしたのだ。」と繰り返して嘆いているだけです。そして、自分の犯した罪の重大さを知ってか知らないでか、

「今度だけはぜひとも助かるようにあなたから取りなしてはしい。」

とねんごろに頼みますので、つい、ほだされた重盛は清盛の所にいき、

「あんな臆病者は助けておかれても何もかまわないでしょう。お許しになってはどうですか。」

と言いました。しかし、清盛は、

「いや、いや、それはならぬ。信頼は今度の事件の張本人ではないか。

上皇がいくらお取りなしになっても、天皇はお聞き届けにならなかったのだ。

それをこちらで勝手に許すことがどうしてできるか。もう、死刑にきまっている。さっさと切れ。」

と言いはります。重盛も、こうなっては致し方もないとあきらめて、清盛の前をさがりました。

さっそく信頼は六条河原に引き出され死刑の執行です。すでに首の座にすえられながらも、まだ信頼は覚悟ができません。

「ああ、重盛は、大変情深い人だと聞いているのに、なぜこのわしの命が助かるように取りなしてはくれないのだろう。」

と、じたばた身もだえして嘆き悲しんでいるので、首切り役の松浦太郎重俊も手の下しようがありません。

そこで押さえつけて首をひき切りにしてしまいました。まことに往生際の悪いはなしです。

かつては後白河上皇最愛の臣下として、権力をふりまわして私利私欲にふけり、あらゆる非行を重ねて、横暴をたくましくした信頼の末路は、こじきにも劣るみにくいものでした。

さて信頼は、このようにあわれな最期を遂げましたが、そのほかのおもだった連中もそれぞれ罰せられました。

ある者は死刑に、ある者は流罪に処せられ、ここに平家全盛の時代は訪れて参りました。

清盛は正三位、重盛は伊予守、基盛は大和守、宗盛は遠江守、頼盛は尾張守伊藤武者景綱は伊勢守といった有様でした。

10 義朝一家の敗走 top

さて義朝のその後の消息はどうなったのでしょうか。

一行は僧兵の待ちぶせを切り抜け切り抜けして、やっと琵琶湖のほとり堅田(かただ)にまでたどり着きました。

ここで義隆の首を涙ながらに念仏もろとも湖底深くに沈めて葬りました。

そして船を捜して対岸に逃げ渡ろうとしましたけれども、ちょうどその時は、風もはげしく、波も高かったので渡ることができず、きびすを返して東坂本を経て勢多(せた)をさしていきました。

今までは山の中の道でしたから、人目につきにくかったのですが、これからはたんたんたる街道です。

どうしても目立ちやすく、危険の度は増して参ります。

そこで、一まず将来の再会を約して、それぞれふ人数に分かれて逃げのびることにきめました。

死なばもろともというかたい決意の将兵も、義朝の言葉のきびしさに打たれて、もうこれ以上行動を共にすることはできません。

三浦荒次郎義澄、斎藤別当、岡部六弥太、熊谷次郎ら二十余騎の者は思い思いの方向に散っていきます。

義朝の身辺には近親の者を主とするわずか七騎――義平、朝長、頼朝、重成、義宣(よしのり)、政家と金王(こんのう)丸――がつき添って、北風の吹きすさぶ冬の湖畔の道をとぼとぼとうなだれて落ちのびていくのでした。

頼朝は何といってもまだ十三歳の幼さ。

けさからの奮戦にからだは綿のようにくたくたに疲れきっていて、つい馬上でうとうとと居眠りを始めます。

居眠りが始まると馬の歩みもおのずからのろくなり、いつしか一行にはるかにおくれてしまいました。

ころは十二月の二十七日。時は夜ふけ。はっと気づいた時はすでに遅く、一行の姿は闇にまぎれて全然見当がつきません。

ただ一騎ぽつねんといくよりほか致し方はありません。

森山(もりやま)の宿場にはいりますと、すでに六波羅からの指令を受けて落武者を捕えようと待かまえていた連中に見つけられました。

疲れてはいても、ここは命の瀬戸ぎわ、近寄る者どもをなぎはらい切り倒しながら、大急ぎで駆けぬけて野州(やす)河原までやってきたとき、運よく政家に行きあいました。

じつは、政家は義朝の命を受けて頼朝を搜していたのです。

政家の案内でようやく一行に追い着き、事の次第を父に報告しますと、義朝はわが子ながらあっぱれの振舞よと深く感心しました。

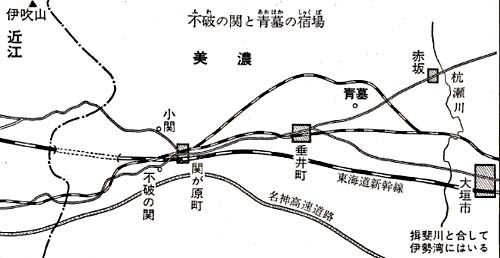

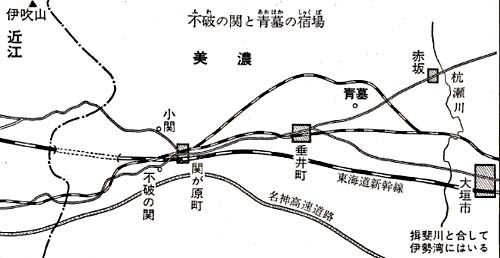

道は湖畔から伊吹山のふもと、関が原へとかかります。

ところが不破の関はもう敵が固めているという知らせがはいったので、それを避けて街道の左側の間道をぬうことにしました。

折しも寒風は吹き荒れ、雪は次第に深く、もはや馬の歩みもとどこおりがちです。

そこで秘蔵の愛馬を乗り捨て、重代の家宝の鎧兜も脱ぎ捨てて徒歩の行軍に移りました。

例の頼朝は、乗馬の行軍ならおとなに劣らぬ歩調で進むこともできるのですが、徒歩ではとてもかないません。

またまたはぐれてしまいました。

それと知った義朝の悲しみ方は大したものでした。

「頼朝だけはどこまでも側から離すまいと思っていたのに、二度まではぐれるなんて、よほど運が悪いのだ。

きっと敵につかまるか、寒さのために凍え死にするか、どちらにしても生きちゃおられまい。もう自分も死んだ方がましだ。」

と言って自害しようとしますと、義平も朝長も、

「それじゃ、自分たちもお供しましょう。」

と跡を追おうとします。鎌田政家はあわてて義朝をきつくとめ、

「こんな所で犬死したって何の役にも立ちません。余分に若君ふたりを失うのが関の山ですよ。」

といさめますので、やっと義朝も自殺を思いとどまりました。

かっての大将軍ぶりとは打って変った見すぼらしい姿で、美濃の国(岐阜県)青墓(あおはか)の宿場に着きました。

この宿場の長者大炊(おおい)という者の娘延寿(えんじゅ)は、義朝の妻の一人で、夜叉御前(やしゃごぜん)という十歳の女の子もある仲です。

この大炊の家にたどりついた義朝は、手厚いもてなしを受け、やっと生気を取り戻しました。

ここで義朝はおもむろに後のはかりごとをめぐらします。 |

|

まず義平は北国に下り越前の国(福井県)を初め北国勢を集めて東山道を攻め上ること、朝長は一たん信濃(長野県)に下って甲斐(山梨県)や信濃などの源氏を寄せ集めて攻め上ること、そして自分自身は東海道のコースをとるというふうに分けました。

義平は「かしこまりました。」と言って、地理もよくわがらぬ飛騨の国(岐早県)を目ざしてけわしい山のふもとに沿って出かけますし、朝長は信濃を目ざして下っていきます。

ところが、この朝長はあの竜華越えの際、僧兵との戦いで左の大腿部に負傷をしておりますし、加えて伊吹山麓の深い雪道をふみ分けるのにむりを重ねたのがたたり、負傷の度が次第に重くなってきて、とても進めなくなったので、ほうほうの体で青墓の宿場に引き返してきました。

義朝はこれを聞いてほっとため息をもらします。

「ああ、ふがいないことだ。もし頼朝だったらいくら幼くても、こんな弱虫じゃなかろうに。」

とつぶやき、

「それじゃ、おまえはしばらくここで静養しておれ。」と命じますと、朝長は、

「もし、お言葉の通りにここに残っていましたら、きっと追手に生捕られるでしょう。

いっそのこと、父君みすがらのお手で、私の首を切ってさっぱりした気持になってください。」

と覚悟のほどを示しますので、

[うん、いいことを言ってくれた。

おまえぱ臆病者だと思っていたら、やっぱりこのわしの子らしく勇気がある奴だ。

それじゃ覚悟はよいか。念仏をとなえろ。」

と告げて、太刀を抜き放ちあわや首を打とうとしたところを、延寿(えんじゅ)や大炊(おおい)が駆け寄って、その手にしがみつき、

「どうして私たちの目の前でそんなむごいことをなされるのですか。気でも狂われたのですか。」

と泣きじゃくります。太刀を持つ手をつかまれてはどうすることもできません。

「朝長があんまり臆病なので、励ましているのだ。本当に切るつもりなんてないのさ。」

と言ってさりげなく太刀を靹に納めました。

その場はそのまますみましたが、延寿や大炊が安心して自分の部屋に帰ったあと、義朝は朝長に観念させて首を落し、しかもその首をそっと死骸におしあててきものをかぶせ、ちょうどすやすやと眠っているかのように見せかけておいて、青墓の宿場を立つことにしました。

大炊は、

「年の暮れというのに、何もそんなにあわてなさることはないじゃありませんか。

ゆっくりして、年が明けてからお立ちなさいませ。」と名残を惜しみますが、義朝は、

「ここは街道筋だから、人の目につきやすくて安心できないのだ。

わしは出かけるが、傷している朝長はしばらく残しておくから、厚く介抱してやってくれ。」

と言いおいていよいよ出発しようとしたところ、宿場町の連中が二、三百人も押し寄せて討ち取ろうとしました。

が、佐渡式部大輔(しきぶのたいふ)重成のとっさの計略でうまくここを切り抜けました。

その計略というのぱ、重成が思う存分あぼれまわって十余人もの敵を射殺したあと、自分が義朝だと名のって切腹したのです。

押し寄せた者どもは、すっかりだまされて、にせ首を本物だと信じこんで引き上げてしまいました。

その夜、闇にまぎれて義朝は難なく青墓の宿場を出ていくことができましたが同勢わずか四騎に減っています。

このわずかな手の中から、さらに義宣にも他日の再起を約して暇をやってしまいます。

残るは三名という少ない人数です。こんな小人数で、いったい義朝はどうするつもりでしょう。

暇をやるといわれた義宣も不安でたまりません。

「こんなに心細い人数で、どこを目あてに逃げのびなされるのですか。」とたずねます。

「いや、じつぱ一まず尾張の野間(愛知県知多郡美浜町野間)にいき、そこに住む長田忠致(おさだただむね)を頼って馬や鎧や兜を分けてもらい、それから東国に出かけようと思うのだ。」との答です。

「けれども、あの長田という人物は富豪で、金に物をいわせて、あわよくば出世しようという男です。

はたして落武者をかくまってくれるかどうかわかりません。おやめになってはどうですか。」

と、とめます。それでも、義朝は、

「だが、あいつは鎌田政家にとっては舅にあたるという間がらだから心配はいらないさ。」

と高をくくっていますので、義宣はそれ以上もはや何とも言えずに別れていきました。

この義宣の不安は、虫の知らせとでも言いましょうか、やがて間もなく事実となって証明されました。

11 義朝の最期 top

さて、義朝の一行は、危険な陸路を避け、大炊の弟玄光法師の世話で都合してもらった舟に乗って杭瀬(くいぜ)川から伊勢湾を横ぎって内海(うつみ、前記野間のある村)へと向かいます。

内海に着いたのは年も押しつまった二十九日でした。長田忠致は大歓迎です。

しかし、義朝は着くとすぐ出発するから馬がほしいと言いますが、

「せフかくお出でくださったことゆえ、ゆっくり骨休めなさってください。

せめて正月三が日のお祝いが過ぎてから、御出発なされるがよろしゅうございましょう。」

と、しきりにひきとめますので、やむなく逗留することになりました。

これが義朝の運の尽きとは、神ならぬ身の知る由もありませんでした。

長田忠致は、ここで一思案です。

義朝を討ち取って六波羅から恩賞て預り長田家の繁栄をはかろうか、それとも情をかけてこのまま逃がしてやるか、思いあぐんで息子の景致(かげむね)にこっそりと相談をかけますと、景致は暗殺した方がいいと、強く主張します。

そこで、父子の間では自分たちの手で討ち取ってしまおうということに意見が一致しました。

暗殺の方法としては、義朝に入浴をすすめ、そこを見はからっておどり込むという手筈をきめました。

お屠蘇気分ち抜けやらぬ正月三日のことです。忠致は義朝の前に出て。

「都でははげしい合戦をなされ、さぞお疲れでしょう。

それに、ここまではるばるお下りになって、旅のあかもさこそと思われます。

どうかお湯を召して、すっかり洗い落してください。お湯を用意しました。」

と、さりげない調子ですすめますので、義朝はうかうかと湯殿にはいります。

すわ、時こそ到れりとかねて忠致の命を受けていた橘七五郎、弥七兵衛、浜田三郎という剛勇の者三名が勇みたちましたが、あに計らんや、金王丸が主君の垢流しについておりまして、手出しができません。

しばらくして、金王丸が、「湯上りのかたびらをさしあげろ。」と大声でどなりました。

が、だれも返事をしませんので、金王丸自身かたびらをとりに走り出しました。

湯殿には、素裸の義朝ただ一人です。

ころやよし、とばかりに物かげに隠れていた三名はおどりこみ、大力自慢の橘七五郎がまず組みつきますと、さすがは義朝、巧みに身をかわしてあべこべにおさえつけてしまいました。

が、弥七兵衛、浜田三郎二名が左と右の両方から走り寄って脇の下を二刀ずつ刺し通します。

素手で無防備とあっては、どうしてかないましょう。義朝は、

「鎌田はいないか。金王丸はどうした。」と叫びながら、とうとう息絶えてしまいました。

それとも知らぬ金王丸は、かたびらを持って走り帰ってみると、この風景です。

「憎い奴め。ひとり残らずたたき切ってくれるぞ。」と、たちどころにその場で三名とも切り伏せました。

一方、この時、鎌田政家は、舅の忠致とゆっくり酒を飲んでいましたが、このさわぎを知ってぱっと立ちあがる所へ、酌をしていた男が刀をぬいて飛びかかってきました。

鎌田は、その男の腕をむずとばかりひっつかんで刀を奪い取り、ついに二刀突き刺す所を、景致のためにばっさりやられてしまいました。

すべては忠致父子の計略のままです。

金王丸・玄光法師は主君のあだとばかり、縱横無尽に暴れまわりましたが、しかし結局忠致父子を討ち果たすことはてなないで、むなしく野間の地を引き上げました。 |

義朝、暗討ちにあう(版本のさし絵より)

|

長田忠致(おさだただむね)は、相伝の主君の窮地につけ込んでわが手にかけ、その上娘婿まで殺すという残酷な心の持主です。

いかに出世栄達を望めばとて、こういう非人道的なやり口がそのまま許されようはずもありません。

世の人々から口をきわめてそしられたのはもちろんですが、わが娘――鎌田の妻――の自殺という形で最も悲痛な報いを受けることになりました。

12 忠致(ただむね)父子、功績を売る

top

忠致は娘の自殺という思わぬ衝撃に打たれはしましたが、とにかく正月七日には義朝、政家両名の首を持って息子景致(かげむね)を連れ、のこのこと六波羅に出かけました。

何とか栄達の取引をしたいというさもしい魂胆です。

六波羅では、忠致(ただむね)を壱岐守(いきのかみ)に、景致(かげむね)を兵衛尉(ひようえのじよう)に任命しました。

しかし二人ともこの程度の恩賞ては物足りません。

そこであつかましくも、注文をつけました。

「今回私どもの手で討ち果たした義朝、政家は、昔でいえば平将門(たいらのまさかど)、藤原純友(すみとも)に匹敵する勇士です。

この面々がもし東国に逃げのびて一旗挙げるなら、きっと強大な勢力を作りあげることができるにちがいありません。

そうなったら平家にとっては重大問題となるはずのところを、首尾よく私どもが仕とめたことは、何と申しても抜群の功績です。

しかも、この連中を討ち取った者に対しては特別の恩賞を与えるという布告も出ていたではありませんか。

それなのに壱岐守とか兵衛尉とかというのでは物足りません。

せめては、義朝の旧領である播磨守とか、旧任である左馬頭にしてくださるなら、大いに面目を施します。

それがいけなければ、美濃の国、尾張の国は私の本国ですからそこをいただきとう存じます。それなら満足です。」

と臆面もなく申し出ます。筑後守家貞はこれを聞いて、その虫のよさにあきれかえり、清盛にこう進言します。

「やつらのずうずうしさには腹が立ってなりません。

両手両足二十本の指を日に一本ずつ二十日かかって切り落し、そのあと、首をのこぎりで引き切ってやりたいくらいです。

相伝の主人公と、実の娘婿とを殺しておきながら、身分不相応の望みを申し出るとは、憎んでも憎みきれないやつです。

見せしめのためにどうかなぶり殺しの刑をお命じください。」 |

六波羅密寺

|

浦盛も、家貞と同じように忠致父子の道にはずれた行為に対してはいきどおりの気持は深いのですけれども、極刑に処するという所まではふみ切れません。

「おまえの言う通り、やつらの振舞はひどすぎる。

わしも実はそう思うのだが、まだ朝敵の残党も方々に多くいるし、義朝の子供だって残っているから、今もし忠致らを処刑したら、これからさき源氏の連中を討ち取る者がなくなるだろう。

そこで、一まず形式上恩賞を与えたのだ。もし、ぐずぐず不足を言っても、聞くことはならぬ。」と答えました。

清盛や家貞だけでなくあの人情家としてきこえた重盛までそのやり口を憎んでいるということが、いつとなく聞えてきましたので、うっかりしていると「顔」だけの問題にとどまらず「首」も危うくなると身の危険を感じた忠致父子は、あわてて尾張へ逃げ帰りました。

top

****************************************

|