|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 参考資料

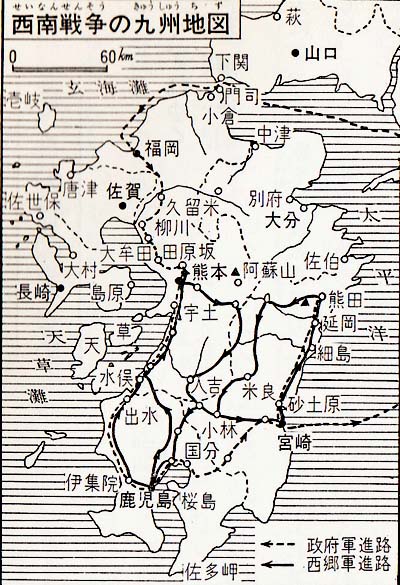

六 征韓論から西南戦争へ

1 世界のなかの日本

① 世界と肩をならべる

② 日清修好条規

③ マリア・ルーズ号事件

④ 岩倉大使の欧米派遣

2 征韓論をめぐって

① 朝鮮と新政府

② 西郷隆盛と征韓論

③ 征韓論の分裂

④ 台湾出兵

⑤ 日清開戦の危機

⑥ 江華島事 |

3 北海道と沖縄

① 北海道の開拓

② 屯田兵

③ 樺太・千島交換条約

④ 小笠原諸島の問題

⑤ 琉球王国

⑥ 琉球から沖縄へ

⑦ 琉球処分

4 西南戦争

① 国会開設の要求

② 大阪会議

③立憲制への準備

④ 高まる士族の不満

⑤ あいつぐ士族の反乱

⑥ 西南戦争 |

ミシンを見ている

遣外使節(けんがいしせつ)

|

1 世界のなかの日本

①世界と肩をならべる

維新政府は、成立とともに外国とは開国和親の方針をとることを明らかにしました。

そして旧幕府のむすんだ諸条約をそのままひきつぐことにしました。

幕末には、すでに十一か国と通商条約がむすばれていましたが、新政府もまたスウェーデン・ノルウェー・スペイン・ドイツ北部連邦・オーストリア・ハンガリー・ハワイなどの国々とも条約を結びました。

これらの諸条約は、治外法権や最恵国条項を相手の国だけにみとめ、日本の関税自主権もない不平等なものでしたから、いろいろな不利なことがおこりました。

政府の指導者たちが、これをあらためようと考えたのは、当然です。

ところで、そのころよく「万国対時(たいじ)」とか「海外雄飛(しゆう)」とかいう言葉が、これら政府の指導者の間でつかわれています。

万国対峙とは、世界の国々と肩をならべ、いきおいをくらべあうこと、海外雄飛とは、こちらから海外へおしわたって、日本の国の力を見せてやろう、ということです。

そこで、日本はまず、てぢかな朝鮮や中国などのアジア諸国に目をむけます。

朝鮮についてはあとでみますから、ここでは中国、つまり当時の清国に対する日本の態度をみましょう。

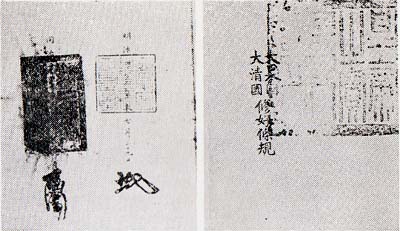

②日清修好条規(にっしんしゅうこうじょうき)

一八七一年(明治四年)、政府は伊達宗城(当時は大蔵卿)らを全権大使として清国につかわし、李鴻章(りこうしょう)との間に、条約を結ぶ交渉をはじめました。

日本が清国におしつけようとしたものは、これまで日本が諸外国とむすんでいた不平等条約と同じような内容のものでした。

もちろん、清国は反対しました。そして、できあがった日清修好条規は、ともに治外法権をもつという意味では対等なものでしたが、実際には、清国の領事が日本にこないことを計算にいれていたのです。

つまり、事実上、日本だけが治外法権をもつということが期待されていたわげです。

ヨーロッパやアメリカの諸国との不平等条約にくるしむ日本は、アジアの諸国に対しては、ぎゃくに不平等条約をおしつけようとしているのです。 |

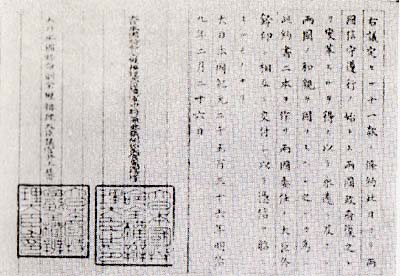

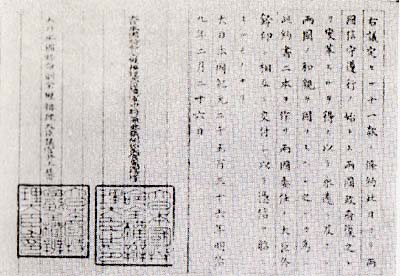

日清修好条規正文 1871年、日本と清国の間でむすばれた条約に、

伊達宗城と李鴻章(りこうしょう)が調印したものです。

|

こうした考え方は、その後、ながく日本のアジアへの姿勢になったようです。

③マリア・ルーズ号事件

一八七二年(明治五年)六月、ペルーの船マリア・ルーズ号が、マカオから本国に向う途中、台風のため船体をこわされ、その修理のために横浜に入港しました。

この船には、広東付近で買いあつめられた中国人の苦力(クーリー=人足労働者)二百数十名が、乗せられていました。

その一人が、船中でのあまりにひどいしうちに、しんぼうしきれなくなって、イギリス船にすくいをもとめたのが事件のはじまりです。

この苦力は、イギリス船から日本にひきわたされました。

外務卿副島種臣は、神奈川県庁を臨時の法廷とし、県令大江卓にこの事件を解決させることにしました。

事実を調べた大江は、これらの中国人苦力は、奴隷として売買されたものだから、清国へ送りかえさなくてはならない、という判決をくだしました。

もちろん、ペルー政府は反対しました。そして、ロシア皇帝アレキサンダー一世による仲裁裁判となりました。

そして、結局、一八七五年(明治八年)日本のいい分が正しいとされました。 |

副島種臣(そえじまたねおみ)

マリア・ルーズ号事件当時の

外務卿です。

|

大江卓 当時の神奈川県令で、

マリア・ルーズ号事件をしらべ、

中国人苦力(クーリー)を

清国へ帰すよう判決しました。

|

この間に、日本政府は、ペルー政府からきびしい抗議をうけています。

「日本にも、人身売買があるのではないか」というのです。

その頃、年季奉公人という名目で、実際は人身売買と同じようなものであった日本の芸者などのことをさしたものです。

あわてた政府は七二年十月、人身売買の禁止を命じて、なんとかその場をつくろいました。

このことからもわかるように、日本が国際社会に発言し、一人まえの行動をとるためには、まず日本の国内を、きちんと近代的なものにしなければならなかったのです。 |

娼妓(しょうぎ)解放令 人身北買が禁じられ、

遊女が吉原からでていくところです。

|

|

右=アメリカに派遣された岩倉大使一行

左から木戸孝允(たかよし)・山口尚芳(なおよし)・

岩倉具視・伊藤博文・大久保利通(としみち)。

左=岩倉具視(ともみ) 明治政府の代表的政治家で

自由民権運動に反対しました。

|

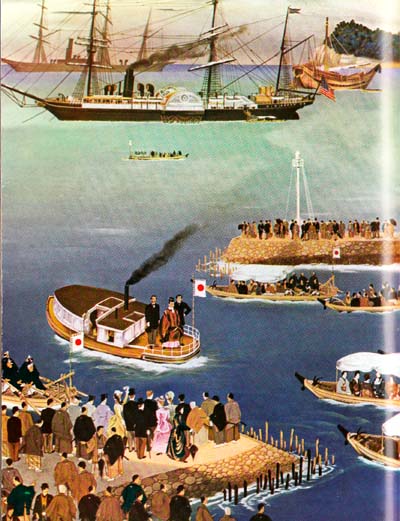

④岩倉大使の欧米派遣

一八七二年(明治五年)は、幕末の安政条約をあらためる場合の協議期限となっていました。

そこで、そのまえの七一年十一月、岩倉大使一行は日本を出発し、翌年そうそうにアメリカにつきました。

条約改正の準備や制度を視察するためです。

といっても廃藩置県後の国内政治のむずかしさをみこして、士族たちの目を外交にむけさせ、あるいは、政府の中心メンバーたちが、自分たちのはくをつけるための外国ゆきだったかもしれません。

大使の一行には、つぎのような人々がずらりと顔をならべていました。

全権大使右大臣岩倉具視(ともみ)、副使参議木戸孝允(たかよし)・大蔵卿大久保利通・工部大輔(だいゆう)伊藤博文・外務少輔(しょうゆう)山口尚芳(なおよし)、そのほかに書記官・理事官・随行員として、田辺太一(たいち)・福地源一郎・野村靖(やすし)・安場保和(やすばやすかず)・山田顕義(あきよし)・東久世通禧(ひがしくぜみちとう)・佐々木高行・田中光顕(みつあき)ら総員四十八名です。

そのほかに男女留学生五十余名もいました。そのなかには、十五才以下の少女が五人もまじっていて、その一人津田梅子(津田塾の創始者)はわずか八才でした。 |

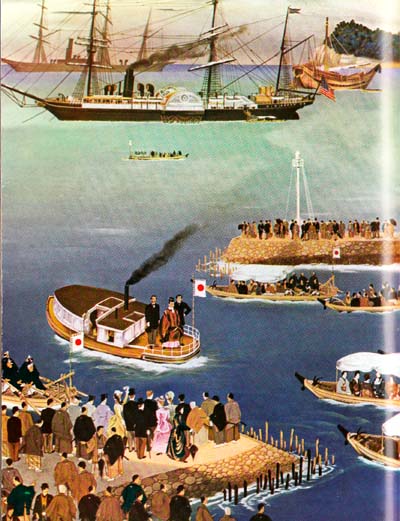

欧米視察のために横浜港を出港する岩倉具視一行

●岩倉大使一行

1871年(明治4年)11月、条約改正の準備や、欧米の制度を

視察するために派遣された岩介大使一行をえがいています。

全権大使岩介具視、副使木戸孝充・大久保利通・伊藤博文・

山口尚芳ほか、総勢48名は、太平洋会社郵船アメリカ号に乗り、

横浜港出航しました。左手前方の船上に立っているのが、

右から木戸・岩倉・大久保の3人です。

このとき一行のほかに、男女の留学生50余名も同行しました。 |

ところで、一行がいざ交渉の会談をはじめようとすると、アメリカ側から天皇の委任状をもとめられました。

日本側はもっていません。あわてて大久保と伊藤が、日本までとりにかえるしまつです。

ふたりが委任状をとって、ふたたびワシントンについたときには、岩倉たちは、改正の談判をほうりだしていました。

これでは、条約改正の交渉を、本当にするつもりでいったのかどうか、わかったものではありません。

結局、使節団はヨーロッパをまわり、そのすすんだ制度・文物を見学することを主として、一八七三年(明治六年)九月に、二年ちかい歳月と百万円の国費をつかって帰国しました。

この欧米めぐりで、政府の中心的な人々が、不平等な条約を改正するためには、どんなことをしてもはやく日本の国内をととのえなければならない、と強く感じたことは、いうまでもありません。

2 征韓諭をめぐって top

|

征韓派の人々 左から西郷隆盛・江藤新平・副島種臣・後藤象二郎・板垣退助・三条実美

非征韓論の人々 左から大久保利通・岩倉具視・木戸孝允・大隈重信・大木喬任

|

①朝鮮と新政府

江戸時代、幕府と朝鮮との外交は、対馬藩宗氏をとおして行われていました。

幕末になって外国の圧力が日本にせまってくると、この外国の圧力によってうばわれたものを、朝鮮や満州へのりだしておぎなおう、という意見が生まれました。

吉田松陰なども、そういう論者の一人でした。

そのころ、朝鮮も、諸外国に対して攘夷主義をとり、なかでも実権をにぎっていた大院君は、鎖国排外主義をとりました。

ですから、旧幕府にかわった新政府が、対馬藩をとおして、政府の新しくなったことを通知しても、朝鮮ではうけつけようともしません。

そこで日本の新政府の中から、朝鮮の「無礼」をとがめ、いざというときには朝鮮を攻めよう、という意見がでてきました。

そうすれば、人々の目を外にむげることができ、加えて国内の人心を一致させることができる、という考えがだされました。

木戸孝允などがそうです。また、朝鮮を占領してロシアの南下をふせげ、という考えもありました。

もちろん、征韓への反対論もありました。

一八七〇年(明治三年)、薩摩藩士の横山正太郎(森有礼の兄)が、当時の政府のあり方を批判した文を、集議院(一八六九年、公議所が改称されたもので、のちの衆議院ではない)の門前にかかげて自殺しま

した。そのなかで、彼は、朝鮮を小国とあなどってみだりに兵をおこし、もし失敗したら、

「天下ノ億兆(おくちょう=一般の国民)何ト云ワン」といっています。

この横山をかわいがっていた西郷隆盛は、自分からすすんで、そのとむらいの文を書いています。

それを見ると、そのころの西郷は、さほど征韓には賛成でなかったのかもしれません。

しかし数年後には、そのようすは、がらりと変ってしまいます。

②西郷隆盛と征韓論

一八七三年(明治六年)、岩倉大使の帰国にさきだって、大久保や木戸が日本に帰ってきたときには、政府は朝鮮の日本に対する行動を口実に、西郷隆盛を全権大使としてさしむけることを決定していました。

それは、軍事行動をおこすきっかけをつくるためです。

もう、そのころには、西郷は征韓論の先頭に立っていたのです。

数年まえには、それほど積極的でなかった西郷が、どうしてかわってしまったのでしょうか。

版籍奉還(はんせきほうかん)・廃藩置県(はいはんちけん)と、大久保や木戸たちと一緒にやってきた西郷がめざしていたのは、士族を中心とした政治の仕組を新しくつくることでした。

ところが、その後の政府の中心であった大久保たちのやり方をみると、これとは全く逆です。

むしろ士族はのけ者にされ、だんだん解体されるような道をとっています。

徴兵令ひとつをとってみても、士族にかわって、一般民衆から新しい軍隊をつくろうというのです。

士族の不平不満は大きく、西郷もまた、おもしろくありません。

そして、西郷は、征韓の軍でもおこさないと、士族たちの不満がいつ爆発するかもしれない、と考えたのです。

意見はそれぞれちがってはいたものの、この西郷の征韓論に賛成した人々に、板垣退助・江藤新平・副島種臣(たねおみ)・後藤象二郎たちがあります。

③征韓論の分裂

政府の方針が征韓論に決定したかのように見えたとき、岩倉具視・伊藤博文らの使節団の一行が帰ってきました。

そして、きまっていた西郷の朝鮮派遣をいっぺんにとりやめてしまいました。

岩倉や大久保・木戸らは、今はそんなことをするときではない、まず日本の中をきちんと治めることこそが大事で、外征をはかるだけの国力をやしなうことのほうが先決だ、と力説しました。

そして、岩倉・大久保・木戸らの主張が勝ったのです。

おこった西郷は、参議その他の役職をやめて、鹿児島へ帰ってしまいました。

副島・江藤・板垣・後藤らも、参議をやめてしまいます。

この征韓論の分裂は、じつは征韓そのものをめぐっての対立が、根本になっているのではありません。むしろ政府内での、派閥争いの色あいのほうが強いようです。 |

征韓論やぶれる 武力で朝鮮を征服しようという

西郷隆盛らの征韓論は、岩倉具視らの反対にあってやぶれました。

左から3人めの軍服姿が西郷、5人めが岩倉です。

|

ただ、この分裂によって、幕末の倒幕運動からのち、いちおう同じ歩調をとってきた政治勢力が、政府内部に藩閥政府をになう官僚派をのこし、のちに士族反乱と民権運動をおこす士族派・民権派を野にくだして、これと対立するようになったわけです。

④台湾出兵

八七四年(明治七年)といえば、あとで見るように佐賀の乱がおこり、西日本にはただならぬ風雲がただよっていた年です。

大久保利通を中心とする政府は、こうした不平士族の反乱が予想されるなかで、むずかしいところに立たされていた、といえるでしょう。

この年におこなわれたのが、台湾への出兵です。

|

台湾出兵 沖縄の人が、台湾の原住民にころされたことを口実に、

日本軍は出兵しました。図は原住民とたたかう日本兵です。

|

琉球藩民の墓 台湾に出動した

日本軍のたてたものです。

|

これは、二年まえに、台湾へ漂流した琉球の人が、原住民にころされたことを口実にしたものです。

台湾でおこったこの事件に対して、清国政府がすこしも責任をとろうとしない、それならば台湾は清国の領土ともいえないだろうから、日本が出兵する、というものです。

明治政府にとっては、台湾出兵は、征韓中止でやり場のなくなった士族のうっぷんのはけ口にしたいところです。 |

また、これを機会に、できたら台湾を日本の領土にしようという期待もあったようです。

征韓論のときとはちがって、台湾の場合ならば、それほど外国からの口だしをうけないだろうという考えもありました。

いや、それどころか、はじめはアメリカも日本の台湾出兵のあとおしをしていたのです。

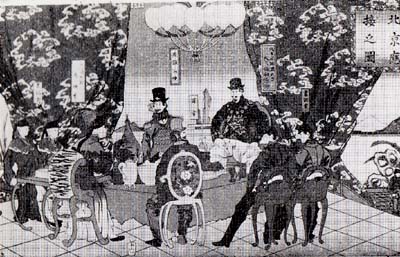

⑤日清開戦の危機

佐賀の乱を鎮圧したその年の四月、政府は西郷隆盛の弟西郷従道(つぐみち)を、征台軍の総指揮官に命じ、兵を出発させようとしました。

ところが、このときになると、イギリスとアメリカが反対しはじめました。両国は、日本がこれを機会にして、台湾を領有することをおそれたのです。

こまった政府は、出兵を中止して、外交交渉で解決しようとしましたが、総指揮官の西郷従道は、いうことをききません。さっさと軍艦を、長崎から出港させてしまいました。

この出兵は、とうぜん清国の非難にあい、日清開戦の危機さえ生まれました。

そこで大久保は、みずから全権となって清国の北京にゆき、交渉をはじめました。

清国駐在のイギリス公使がなかにはいり、一八七四年(明治七年)十月、日清間に協定がなりたちました。 |

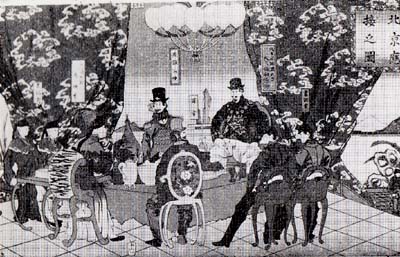

清国との協定 日本軍は台湾に出兵し、あやうく清国と戦争になりかけ

ましたが、イギリス公使がなかにはいって協定がなりたちました。

|

日本の台湾出兵は、やむをえなかったものだ、と清国にみとめさせて、遭難者への見舞金や戦費として五十万テール(当時の日本の金で六十七万円)を、清国に支払わせました。

このまえの年に、征韓にあれほど反対した大久保利通が、この台湾出兵を積極的にすすめていることを、見おとしてはなりません。

木戸はこの征台には反対しますが、つぎにみる江華島事件には、大久保とともに朝鮮に対して強硬論をとなえています。

さきに見た、彼らの征韓論反対がなんのためであったか、けっして征韓そのものに反対ではなかったことが、わかるるというものです。

|

江華副師営 一八七六年、日鮮修好条規をむすんだところ。

|

江華島(こうかとう)事件 1875年9月、日本の軍艦雲揚(うんよう)は

朝鮮江華島の守備兵にあらそいをしかけました。

江華条約の正文

鎖国朝鮮が開国してはじめてむすんだ条約。

|

⑥江華島(こうかとう)事件

一八七五年(明治八年)の五月から六月にかけて、日本の雲揚(うんよう)・第二丁卯(ていう)の二艦は、朝鮮の釜山に入港しました。

これは、朝鮮王室のうちわもめにつけこんで、修交をせまり、日本に屈伏させるための示威でした。

ついで九月、雲揚は、江華島付近で測量をはじめました。

朝鮮の首都京城(今のソウル)の近くまで、日本の軍艦が入りこんで測量を始めたのですから、朝鮮の守備兵はびっくりしました。砲台は火をふき、たちまちうちあいになりました。

雲揚艦は、砲台をこわし、大砲をうばって、長崎にひきあげました。

これが、江華島事件といわれているものですが、これは明らかに、日本がわが朝鮮にあらそいをしかけたものでした。朝鮮うつべし、という声がふたたび高まりました。

政府は、陸軍中将兼参議開拓長官黒田清隆と元老院議官井上馨を、朝鮮へさしむけました。 |

六隻の軍艦と、色をぬりかえて軍艦のようにみせかけた運送船からなる艦隊をひきつれて、江華島にむかったのです。

このように、軍艦や大砲の威力をちらつかせて、朝鮮へ開国をせまるやり方は、たしかに日本の幕府が、だれかにおそわったはずのものでした。

事実、当時の外務卿寺島宗則は、アメリカ公使ビンガムに、この軍艦派遣のねらいを説明して、

「あなたの国のペリーが、下田にやってきたのと同じようなやり方をとって、平和のうちに、朝鮮と条約を結ぶためです」

といっています。

朝鮮に対しては、日本はアメリカ気どりだったようです。

一八七六年(明治九年)に、朝鮮との間にむすばれた日鮮修好条規(江華条約)には、まず、朝鮮は「自主ノ邦(くに)」だとわざわざ書いてあります。

これは、朝鮮が清国の属国ではなく、独立の国であるということを明らかにし、日本の朝鮮進出をたやすくする手がかりをつくるためでした。

また、治外法権も、一方的に獲得しました。

ヨーロッパやアメリカの諸国に対しては、条約改正をもとめてやまない日本も、アジアの隣国朝鮮に対しては、さきにみた中国のばちいと同じように、不平等条約をおしつけたのです。

こういう欧米とアジアに対して、全くちがった二つの顔をもつ日本の外交姿勢は、単に明治のころのことだといってすませないものが、今もあるのではないでしょうか。

3 北海道と沖縄 top

①北海道の開拓

北海道が蝦夷(えぞ)地といわれていた江戸時代から、幕府はこの北方の領土に大きな関心をもっていました。

とくに幕末近くには、ロシアがだんだん北から進出しできましたから、北のまもりにはいっそう心をむけました。

維新政府になると、すぐ假夷地を開拓することが議論されました。

一八六九年(明治二年)には、開拓使

*

がおかれ、蝦夷地は北海道というよび方にあらためられました。 はじめは、函館の五稜郭(ごりょうかく)旧奉行所に開拓使の出張所が設けられていましたが、一八七一年(明治四年)からは札幌が中心になりました。 |

開拓使の仮庁舎 札幌に開拓使をおいた当時の仮庁舎です。

|

全道へ政治をゆきとどかせるためです。

開拓使は、一八八二年(明治十五年)に廃止されますが、この間に、北海道の雄大なひろい未開の地を、新しくひらく努力がつづけられます。

それは、軍事的には、北からくるロシアの攻撃をふせぐためです。

また、経済的には、まえにのべた「上から」の日本資本主義を育てるのに必要な未開地を開拓するためでした。

この開拓には、当時問拓使がよびよせた外人の意見が、いろいろ取入れられますが、アメリカ人ケプロンなどもその一人です。

札幌農学校は、ケプロンの意見をもとにしてつくられたものです。

この農学校に、アメリカからやってきたのがクラークです。

クラークの有名な「ボーイズ ビー アンビシャス(少年よ、大志をいだけ)」という言葉は、みなさんも知っているでしょう。

クラークの在職は、わずか一年にしかすぎませんでしたが、その影響は大きなものでありました。 |

ケプロン 開拓長官の招きにより

来日し、4年間にわたって

開拓事業にうでをふるいました。

|

クラーク マサチューセッツ農業大学学長だったクラークは、876年札幌

農学校の教頭として来日しました。

|

|

クラーク博士で有名な札幌農学校の全景、現北海道大学

|

* 北海道開拓使

北海道の開拓・経営の中心となった行政機関。

一八六八年(明治元年)、箱館府(函館市)が翌六九年に廃止され、加わって開拓使がおかれました。いちじは樺太の開拓も管理しました。

七一年(明治四年)に役所は札幌にうっされ、開拓次官から七四年長官となった黒田清隆が、ケプロンをはじめとする多くの外人の意見をいれ、開拓がすすめられます。

移民や屯田兵の奨励、道路・港・工場・炭田など、次々にひらかれました。そして八二年(明治十五年)に開拓使は廃止されます。

その年北海道は、函館・札幌・根室の三県にわけられます。八六年にはふたたび統一され北海道庁が設けられました。 |

②屯田兵(とんでんへい)

|

最初の屯田兵村 1875年5月、宮城・酒田・靑森の三県から募集した

士族956名が、札幌に近い琴似(ことに)の屯田兵村にはいりました。

|

屯田兵の家屋 札幌に近い山鼻(現在は市内)にたてられた家屋です。

|

北海道の開拓といえば、屯田兵のことを思いうかべる人も多いと思います。

新政府は、はじめ北海道の管轄の割り当てをきめて、各藩に開拓するようにすすめましたが、これをことわる藩がつがつぎにでて、ごく一部の藩しか成功しませんでした。

そこで、一八七一年(明治四年)からは、ふたたび開拓使が全道を直轄することとし、解体されつつあった士族の、新しい生活の場を、ここにもとめさせました。

このような士族をすくい、北方の警備や治安維持のために「耕シ且ツ守ル」ためにもうけられたのが屯田兵です。

一八七四年(明治七年)、屯田兵例則がだされ、開拓使の長官(当時は次官)黒田清隆がこれを統括しました。

十八才から三十五才までの、からだの強い若者から屯田兵はえらばれました。

武器のほかに、土地や農具、その他があたえられました。

開拓使廃止当時、その戸数は五〇九をかぞえました。この屯田兵制度は、一九〇三年(明治三十六年)に廃止されます。 |

黒田清隆(1840~1900年)

薩摩藩出身の政治家で、1875年

北海道の開拓長官となりました。

|

③樺太・千島交換条約

北海道の北の樺太には、江戸時代のなかごろから日本人が住みはじめていましたし、関心も深くなりつつありました。

間宮林蔵の調査などは、間宮海峡の名とともに、世界的に有名です。

幕末になると、ロシアがここに進出してきました。

しかし、幕府はこれに積極的に取組むことなく、新政府にかわりました。

一八七〇年(明治三年)二月、新政府は、樺太開拓使を設けましたが、その開拓次官となった黒田清隆も、ここに多くの費用と労力をそそぐよりも、北海道の開拓にそれをふりむけるべきだといい、樺太は放棄するほうがよいという意見をだしました。

その結果、樺太開拓使は、一八七一年(明治四年)には廃止されました。

日本のこうした消極的な態度にひきかえ、ロシアは着々と樺太経営にのりだしました。 |

榎本武揚(1836~1908年)

特命全権公使として、ロシアの

ペテルスブルグにおいて、

樺太・千島交換条約をむすびました。

|

樺太の地図 間宮林蔵が調査し、

樺太が島であることをしめした地図です。

|

ところで、征韓論に反対した岩倉や大久保のいい分のひとつは、樺太問題も重大というのです。

そしてその解決をはかるためにとられたのが、一八七五年(明治八年)の樺太・千島交換条約の締結です。

日本からは、全権榎本武揚がロシアのペテルスブルグにおもむき、ゴルチャコフとの間で、この条約を結びました。

樺太をロシア領とするかわりに、ウルップ島から北のロシア領千島を日本領とする、というものです。

これによって、北方問題は、いちおう解決しました。

④小笠原諸島の問題

ここで、小笠原諸島についてのべておきましょう。

小笠原諸島は、十六世紀のすえ、小笠原貞頼がここへきて調べたので、この名前があるといわれます。

ながい間、無人島だったので、外国人は、これをなまって「ボニン島」とよびました。

はじめ、イギリス人やアメリカ人などが住みついていましたが、日本でも八丈島から住民を移住させたりしました。

ここも、幕末に、アメリカやイギリスなどが目をつけ、ペリーが占領する計画をもっていたことは、この本のはじめに、ふれたとおりです。

一八二七年(文政十年)ごろから、アメリカやイギリスの間で領有問題がおこり、幕府もいちじ開拓にのりだしました。

やがて明治政府になってから、一八七五年(明治八年)アメリカのあとおしによってようやく日本の主権(領土権)がみとめられました。

当時、アメリカは、イギリスとの対抗上、日本のあとおしをしたわけです。

だから、幕末のペリーの占領宣言もみとめないという態度をとったのです。

小笠原は一八八〇年(明治十三年)、伊豆諸島とともに、東京府の管轄となりました。

⑤琉球王国

一八六七年(慶応三年)に、パリで万国博覧会が開かれました。

このとき、薩摩藩は、日本代表である幕府とはべつの代表使節をおくりました。

そのさい、「薩摩琉球国」という文字をあしらった、独立国なみの勲章をつくったりしています。

それはくずれゆく幕府に対する薩摩藩のひとつの示威ですが、同時に、薩摩藩が琉球を支配していることを誇示(こじ)していることをも、見のがすわけにいきません。

事実、十七世紀のはじめ、島津氏が琉球王国を征服してからは、薩摩藩は琉球から総高のやく三割に近い年貢をとっていました。

ところが、琉球は他方では、中国からの冊封(さっぷう)をうけていました。

冊封というのは、中国皇帝から「おまえを琉球国王とする」とみとめられることです。

そして中国に対しては、琉球は薩摩藩の支配にあることをひたかくしにかくしていたようです。 |

薩摩琉球国勲章 左の写真の

中央にある丸に十字は島津氏の紋章です。

これが、わが国最初の勲章です(左が表、右が裏)。

|

ですからよく琉球は「日支両属」といわれたりしますが、事実上は、薩摩藩の支配下にあった一種の植民地のようなものだったようです。

この琉球王国には、ペリーがやってきたことは、まえにふれました。

もし、幕府が開国をあくまでもことわったら、小笠原とここに根拠地をおこうとしたのです。

しかし、これは実現しませんでした。幕府がペリーの要求をいれて、日米和親条約を結ぶとともに、琉球もまた薩摩藩の指示にしたがって、琉米和親条約をむすんだからです。

新政府となって、一八七一年(元治四年)に、廃藩置県が行われると、琉球ぱいちおう鹿児島県の所管になりましたが、清国との関係は、今までどおりつづいていました。

その翌年の七二年に、琉球国は琉球藩となりました。当時の国王は尚泰(しょう たい)でしたが、藩主となり、華族に列せられました。

⑥琉球から沖縄へ

琉球と清国との関係をたちきって、沖縄県とするためにとられた一連の処置を、ふつう「琉球処分」といっています。

これは、あとで見るように、琉球の支配者たちが、明治政府の方針に抵抗をつづけたので、それを断固、処分するという意味で、いわれたのでしょう。 |

琉球国王尚泰(しょう たい)

琉球国内外の複雑な情勢変化に

ともない、国王から藩主となり、

さらに華族に列せられました。

|

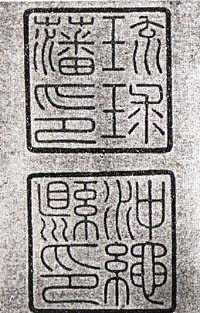

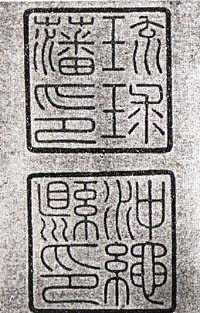

琉球藩印と沖縄県印 1872年設置された琉球藩は、1879年に廃止され、沖縄県となりました。

|

一八七四年(明治七年)、日本が台湾に出兵したことはさきにのべました。

そのときのきっかけは、沖縄の宮古島の住民が、台湾の原住民にころされたことでしたが、この台湾出兵をめぐっての清国との交渉で、清国は琉球が日本に属することを、一応みとめる結果となりました。

そこで、明治政府は、内務大丞(のちの内務書記官)松田道之(みちゆき)を琉球にいかせて、清国とのこれまでの関係を一掃するとともに、藩内に明治の年号をもちい、年中儀礼もすべて日本の布告によるようにという要求をつきつけました。

琉球の支配層は、これをことわりました。

松田は二度、そして三度と琉球処分官として琉球にわたりました。三度めのときは、警察官百六十名、歩兵大隊やく四百名をひきつれて、首里王城にのりこんだのです。

これは一八七九年(明治十二年)のことです。そして、この年四月、琉球藩は廃止されて、沖繩県がおかれました。

⑦琉球処分

こうした琉球処分に、もっとも強く反対したのは、琉球の支配者たちでした。

琉球の民衆は、ばくぜんとしてではありますが、むしろ明治政府に期待し、なんらかの変革をのぞんでいたようです。

しかし、明治政府のやり方は、それらの民衆を支持し、民衆の立場から、沖縄県への変革をこころみたものではなく、あくまでも「上から」おしつけたものでした。

琉球処分は、この沖縄県の誕生で解決したかのようですが、清国はまだそれを全面的に承認したわけではありません。

一八七九年(明治十二年)五月、任期をおえた第十八代アメリカ大統領グラントが清国を訪れたとき、清国が彼に琉球問題について、日本との調停を頼んだのはそのためです。 |

グラント米大統領 日清間の

琉球問題のなかだちしました。

|

その後も、琉球問題はくすぶっていましたが、日清戦争の結果、日本が台湾をも領有することになったので、自然に日本領ということになりました。

参考までに、日本の本土と沖縄の制度実施のおくれを、

右に表にしてかかげておきましょう。

これは、ただ清国への配慮や沖縄の特別な事情に理由があるのではなく、むしろ、明治政府はこういう遅れたところから、しぼれるだけしぼって、いちおうの領土権を確保しておけばよい、と考えたからです。

第二次大戦後の沖縄に対する日本政府の考え方に、なにかそれと似たようなものを、私たちは感じないでしょうか。 |

|

4 西南戦争

①国会開設の要求

征韓論が分裂して、征韓派の参議たちが野にくだったのちの政府は、内務省を中心とした大久保利通による独裁的な体制でかためられていました。

当時、この支配体制は「有司専制(ゆうしせんせい)」とよばれていました。

こうした明治政府に対して、はじめに行われたが攻撃が、一八七四年(明治七年)一月の民選議員設立建白書の提出です。

これには下野(げや)した、もとの参議の板垣退助・後藤象二郎・江藤新平・副島種臣ら、そうそうたる連中が名をつらねて、国会を開け、と政府にせまりました。

つまり、「士族および豪家の農商」に参政権をあたえて、彼らを政治に参加させよ、というのです。

この国会開設の要求は、大きな波紋を社会になげかけました。

士族あるいは上層の農商にかぎっていたとはいえ、こうした多数の人々を政治に参加させよ、とこの間まで参議として政府の中にあった人たちが主張したのですから、みんなびっくりしてしまいました。 |

民選議院設立建白書

明治政府にあてた設立申したての全文は、

日刊新聞『日新真事誌』に公表されました。

|

維新ののちに、外国からはいってきていた天賦人権論とか、自由とか、民権とかいう思想が影響していることはいうまでもありません。

これに対して加藤弘之が、日本の民衆の現状では、そうした国会をひらくなどということは、まだまだ早すぎるといえば、大井憲太郎がこれに反論をくわえます。

国会を今すぐひらくことこそが、民衆の目を政治にむかってひらかせることになるのだ、と。

そのころの新聞は、こうした論議でにぎわいました。

その年の四月、板垣退助は片岡健吉らとともに 高知に立志社をつくりました。

これにならって、各地にも政治結社が生まれます。

これらの代表者たちが、大阪にあつまって愛国社を組織したのは、翌一八七五年(明治八年)のことです。

こうして、国会の開設をめざす、自由民権運勁ははじまりました。 |

加藤弘之(1836~1916年) 大井憲太郎(1843~1922年)

|

|

加藤弘之(左)の、今国会をひらくのは早すぎるという意見に、

大井憲太郎(右)は、国会を早くひらけと主張しました。 |

②大阪会議

このようすをみてとった大久保利通は、一八七五年のはじめ、木戸孝允や板垣退助らと大阪であい、相談しました。

当時、木戸は、台湾の出兵に反対して、郷里の山口県へ帰っていました。

板垣もさきにのべたように、下野していました。

大久保・木戸・板垣会談のなかだちをしたのは、伊藤博文や井上馨たちでした。

この会談は、大阪会議といわれています。

この会議で、木戸も板垣も、もう一度参議にもどることを約束します。

そしてそこで三人の意見が一致したことは、これからだんだんと政治の仕組を立憲主義にあらためよう、ということでした。

立憲主義とは憲法をさだめ、それにもとづいて政治をすることです。

その年「漸次ニ国家立憲ノ政体」をつくるという詔勅をだしたのは、この会議の決定によるものです。

③立憲制 * への準備

* 立憲制

憲法をさだめ、それにもとづいて政治をする考え方を立憲主義といい、その政治の仕組を立憲制といいます。

おこりは、十七世紀のイギリスや、十八世紀のアメリカの政治の仕組からで、ここでは、権力の分立の上にこの仕組はなりたっています。

しかし、十九世紀のドイツの立憲君主制は、強大な君主の権力のもとに、形ばかりの権力の分立がなされたものであり、イギリスなどの立憲制とは区別されています。

明治政府がめざした立憲制は、このドイツの制度をならっだもので、憲法による規定はあっても、実際には天皇の権力は非常に強大で、専制的な仕組でした。 |

|

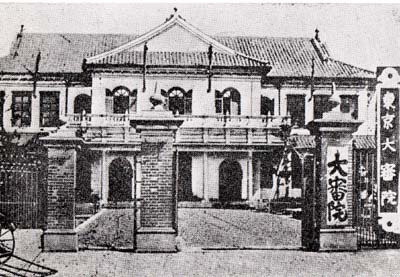

大審院 1875年に設けられたもので、現在の最高裁判所の前身です。

|

元老院 大審院と同時に設立されました。

憲法など法律の案をつくるところです。

|

さらに、具体的にはつぎのようなことをきめました。

a 国会をひらく準備として元老院を設ける。これによって、立法権を確立するというのです。

b 新しく大審院(たいしんいん)を設置する。ここで司法をあつかい、司法権を独立させる、というものです。

c 正院と各省を分離し、また参議が卿(きょう=各省の長官)をかねているのをやめる。

これによって行政権の責任を明らかにしようというのです。

これらは、いちおう、立法・司法・行政の三権分立のたてまえをとった

政府改革といえるでしょう。

そのほかに、

d 地方長官会議をひらく。ということもきめました。 |

今の言葉でいえば、各県の県知事会議をひらいて、意見をきくというものです。

いずれも、これらは、将来国会が開設され、政治を立憲制のしくみに変えるための準備なのです。

この約束にしたがって、元老院も大審院も設けられ、地方長官会議もひらかれました。

しかし、それは三権分立のたてまえが、きちんとつらぬかれるほど実のあるものではありませんでした。

参議と卿との分離などは、とうとう実行されないままでした。また、新聞紙条例や讒謗律(ざんぽうりつ=人をそしることを名目に罰し、言論を押えた法律)を出して、ぬけめなく言論をおさえる方法も考えてあります。

思ったほど約束がまもられないので、板垣はふたたび野にくだりました。

木戸も、ことこころざしとちがうというので、翌七六年辞職してしまいました。

④高まる士族の不満

|

佐賀の憂国党 かれらは、征韓のためと袮して、

軍資金をおどしとったりしました。

|

佐賀の乱と江藤新平 江藤新平は、明治政府の司法卿でしたが、

政府に不満をもち、1874年2月、反乱をおこしました。

しかし政府軍にしずめられ、死刑にされました。

|

こうした政治の動きのなかで、士族のなかには官吏とか軍人、あるいは警官へと身をふりかえるものもいましたが、多くはだんだん没落していったことは、まえにのべたとおりです。

そうすると、士族たちには、江戸時代のいろいろな特権的な生活が思いおこされ、それを思えば思うほど今の政府のやり方はなんだ、という不平不満が高まります。

それが政府反対の挙兵となってあらわれたのが、まず一八七四年(明治七年)二月の佐賀の乱です。

あの国会開設の建白書を、板垣らが提出した一か月のちのことです。

建白書に署名していた一人、江藤新平が、挙兵の中心にかつぎだされていました。

佐賀県庁をおそった江藤らは、ただちに政府の手で鎮圧されました。そして、江藤はさらし首にされてしまいました。

このころに、まえに見た台湾への出兵や江華島事件が次々におこされるのも、こうした国内の士族の不満を外にそらそうとしたものであったことは、いうまでもありません。

⑤あいつぐ士族の反乱

ところが、一八七六年(明治九年)に廃刀令がだされて、これまでの、刀はさしてもささなくてもよいということから、さしてはいけないということになると、士族の不満はまたもや高まります。その年には、家禄もなくなりました。

ついに熊本には神風連の乱がおこりました。敬神党という組織の士族たちの反乱です。

こうして福岡県の旧秋月藩士族の反乱がおこり、さらに山口県の萩では、前原一誠がたちあがりました。

かって参議であり、兵部大輔でもあった前原が反乱をおこしたという電報を、東京でうけた木戸孝允や伊藤博文らの気持ちは複雑でした。

幕末の松下村塾で、一緒に議論し、一緒にまなんだ仲間の一人でもあったからです。

このあいつぐ士族反乱とともに、政府は一八七五年(明治八年)から翌七六年にかけて高まる地租改正反対一揆にも、対処しなければなりませんでした。 |

秋月の乱 1876年10月、福岡県秋月の士族、

宮崎車之助らがおこした反乱です。

|

前原一誠 明治初年には兵部大輔にまでなりましたが、のち政府と

意見があわず不平士族をひきいて

萩の乱をおこしました。

|

地租の率が一〇〇分の三から一〇〇分の二・五にきりさげられたのは、農民の反対をそらして、士族の反乱と農民一揆とが結びつかないようにするための、政府のたくみな切りぬけ策だった、といえます。

⑥西南戦争

|

西南戦争のために出動する政府軍

西南戦争 1877年2月、西郷軍は熊本城を攻めましたが、政府軍はぞくぞくと兵をおくってこれをやぶり、西郷隆盛は鹿児島の城山で自殺しました。

|

|

このような不穏な空気が国内にみなぎっていたやさき、南のはて、鹿児島で、最後の士族反乱の火の手をあげたのが、西郷隆盛です。

一八七七年(明治十年)二月のこの反乱(西南戦争、または西南の役という)は、中心人物が幕末にはもっとも活躍し、新政府内でも重要な人物であった西郷であるだけに、不平士族にはかすかな希望を、明治政府には大きな衝撃をあたえました。

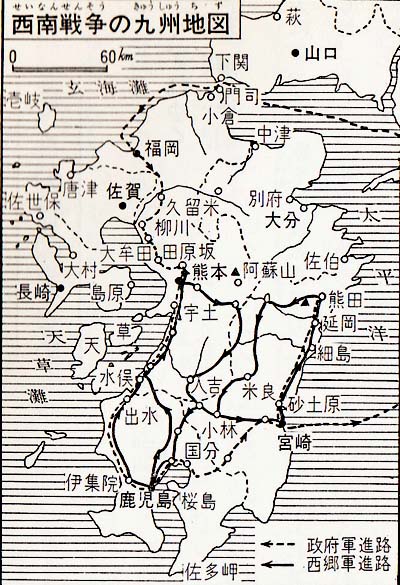

鹿児島を出発して北へ攻めのぼる西郷軍と、政府軍との激戦が、九州各地でくりかえされました。

その結果、西郷はとうとう鹿児島の城山でたおれました。

この西郷軍がやぶれたことは、徴兵令いらい「土百姓(どびゃくしょう)」軍と、士族からあざわらわれていた政府の軍隊と、それをおぎなった警察力の勝利を意味しました。

そして、政府に対して、どんなに武力反抗してもむだだということが、明らかにされました。

征韓論分裂で、下野した勢力のうち、士族派といわれるものは、こうして歴史の流れのなかから、その姿をけしていったのです。

つぎの明治十年代の歴史を新しくかざり、おしすすめていくものは、もうひとつの下野勢力であった民権派でした。

それは、自由民権運動として、民衆をそのなかにつつみこんでいくのですが、そのことは、つぎの巻にゆずります。

top

**************************************** |