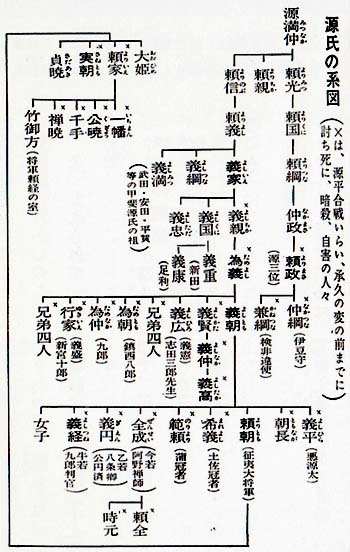

|

****************************************

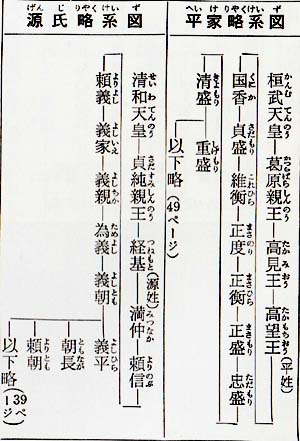

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 参考資料

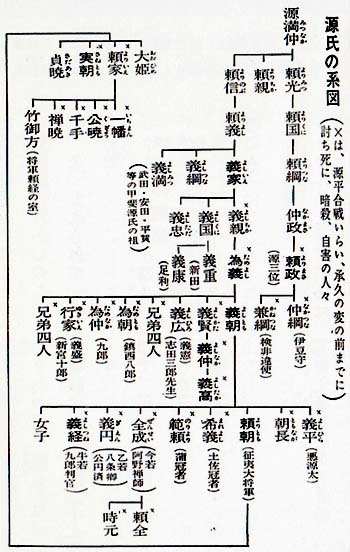

一章 源平の合戦

1 保元・平治の乱

① 平安京と武士の動き

② 保元の乱

③ 鎮西八郎為朝

④ 源氏と平家

⑤ 平治の乱

⑥ 義朝の子どもたち

2 平家の全盛

① 平清盛とその一門

② 六波羅の政治

③ 鹿ヶ谷

④ 後白河法皇と清盛

3 源氏の旗あげ

① 以仁王と源三位頼政 |

② 扇の芝

③ 源頼朝の旗あげ

④ 石橋山

⑤ 源氏の本拠鎌倉

⑥ 富士川の水鳥

⑦ 源九郎義経

⑧ 平家の南都焼打ち

⑨ 木曽義仲の旗上げ

⑩ 倶利伽羅峠

4 平家の滅亡

① 平家の都落ち

② 旭将軍義仲の入京

③ 粟津の原

④ 一ノ谷の戦い

⑤ 屋島の戦い

⑥ 壇ノ浦の戦い |

|

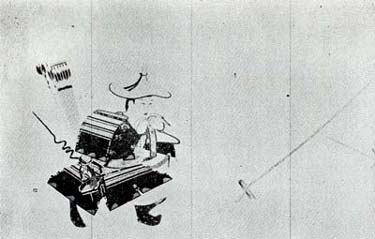

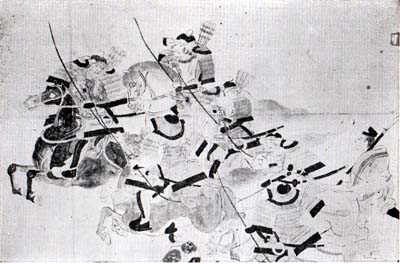

平治物語絵巻

平治物語絵巻は現在「三条焼打ちの巻」と「信西の巻」(上図)と「六波羅行幸の巻」の三巻が伝わっています。

「信西の巻」は、宇治で殺された藤原信西の首が、都大路をひきまわされているのを、

公卿や京の町の人々が見物しているありさまを描いています。

人々の姿や動作、牛の動きなどが、こまかく写しだされ、色彩も美しく、鎌倉時代の絵巻物のうちでも、

最高傑作の一つに数えられています。 住吉慶恩の作と伝えられます。

|

1 保元(ほうげん)・平治(へいじ)の乱 top

① 平安京と武士の動き

平安(京都)に都ができてから、もう三百五十年以上もたったころでし 山川も美しい平安京には、かって、はなやかな貴族たちの生活が、くりひろげられていましたが、その頃になると、どうやら不安な気配がただようようになりました。

たとえば、小さいけれども地方のいろいろなさわぎが都に聞こえてきましたし、貴族たちが各地にもっている荘園からおさめられる米や物なども、思うように集ってきません。

それに、都の中にもしばしば盗賊がでたり、放火があって家が焼けたり、貴族も僧も町の人々も、今までのように楽しんでばかりはいられない世のなかになってきたのでした。

また、その頃になると、院や藤原貴族たちにつかえていた武士たちは、いよいよ大きな武力をたくわえてきていて、都の治安などにあたるようになっていました。 |

京都全景 794年、桓武天皇が奈良からここへ都を移してから、

政治の中心地としてさかえ、鎌倉時代に乱政治の一つの中心でした。

写真は空からみた京都。

|

このことは、武士自身は気づいてしなかったことですが、いわば武士たちが、つぎの時代を背負って立つ役わりをはたすほどの力をもつようになってきていることを示すものでした。

これが、十二世紀なかばの、世のなかのあらましです。

そんなとき――保元元年(一一五六年)七月十一日、あけがたのやみのまだ深いときでした。

七月といっても、これは旧暦ですから、いまの暦になおすと、八月上旬にあたります。

昼の暑さはきびしくとも、あけがだ近くには、すずしくなり、都の人々は、深いねむりにおちていたことでしょう。

突然、賀茂の河原のすぐ東、屋敷町のなかにある白河殿のあたりに、ときならぬおたけびが聞こえ、人馬の音がひびきわたりました。

御殿にいた人たちはもちろん、近所の人々はびっくりしたでしょう。

都で数百の人馬があばれまわる、というようなことは、かってないことでしたから。

その時には、だれにもわからなかったにせよ、やがて武士の世をきりひらいていく、そのきっかけとなった保元の乱が、こうしてはじまったのでした。

② 保元(ほうげん)の乱

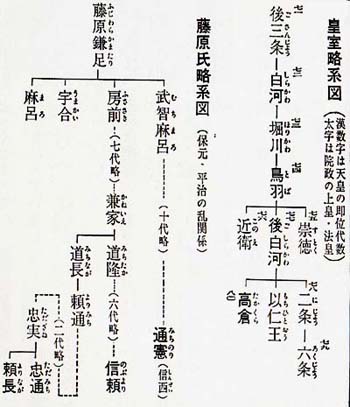

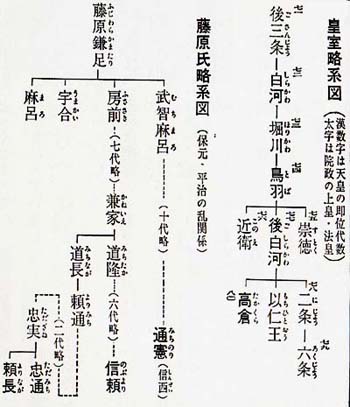

ことのおこりは、こうです。いったい藤原氏の本家のあとつぎはだれなのか、ということの争い、それにからんで、院制時代の皇位にまつわる上皇と天皇の気持ちや考えのちがいが、もとになっていました。

まず、皇室のなかをみましょう。

鳥羽法皇の院政のおわりに近く、若い近衛天皇が十七才でなくなりました。

その兄の崇徳上皇は、さきに父の鳥羽法皇から、わりに皇位をゆずるようにいわれて、上皇になったのでした。

ですから、天皇がなくなると、今度は自分がもう一度天皇になるか、あるいは自分の皇子に天皇の位がまわってくることをねがったのでした。

ところが、そうではなく、鳥羽法皇の考えで、上皇の弟、つまり、なくなった近衛天皇の兄が皇位について、しかもつぎの皇太子は、その皇子ということまできまってしまいました。

新天皇は、後白河天皇です。 |

鳥羽法皇(1103~1156年)

崇徳上皇と不和になり後白河天皇をたて保元の乱の原因をつくりました。

|

祟徳上皇(1119~1161年)

弟の近衛天皇に位をゆずらされたのが不満で、のち

保元の乱をおこしました。

|

|

保元の乱関係図

|

|

崇徳上皇は、大変、ざんねんに思ったことでし こんなとき、藤原摂関家では、左大臣の頼長が三十才も半ばをすぎた働きざかり、それに学問も日本一と評判が高かったのでしたが、それが二十以上も年がちがう兄の関白忠通との間うまくいかず、勢力争いとなりました。

そして、とうとう頼長は、崇徳上皇とむすんで、自分の家人の源為義の武力をつかい、天皇と関白の世をひっくりかえそうとたくらみました。

鳥羽法皇が病死すると、これを機会に、源為義や、それに数年前に死んだ平忠盛の弟にあたる忠正の軍勢などを集めて、崇徳上皇を中心に、白河殿で、戦いの準備をはじめました。

これにたいして、天皇と関白の側は、はじめから味方についていた源義朝や、ほかに源氏の軍勢、さらに平清盛の軍勢にまもられていました。

また、貴族のなかでも、政治や学問のうえで力をもっていた藤原通憲(みちのり)、出家して信西と名のっている人物が中心になっていました。

源義朝は、源氏の嫡流(ちゃくりゅう=本家の子孫のこと)で、この時はもう六十才をとっくにすぎていた老年の父為義にかわって、源氏の中心となっていました。

平清盛は、さきの平忠盛の長子、平家の中心人物で、義朝と同じように働きざかりでした。

そして、合戦は夜討ちがもっともよい、という源義朝の申し入れを信西がとりあげて、まだ夜の明けきらないやみの中を、数百騎の人馬が、崇徳上皇や頼長のいる白河殿におしよせた、というわけでした。 |

白河殿跡 京都の平安神宮に

近い法勝寺町にあります。

|

③ 鎮西(ちんぜい)八郎為朝(ためとも)

白河殿の西の門をまもっていたのは、源為朝(ためとも)でした。

為朝は、守備軍の大将為義(ためよし)の八男、攻撃軍の大将義朝(よしとも)の弟にあたるわけです。

強い弓をひき、その勇猛さは人なみ以上と伝えられています。

しかし、ずいぶん乱暴者であったらしく、少年の日に九州におもむいて、そのあたりをきりしたがえてしまいました。

そんなことで、都によびもどされていましたが、この時、まだ十八才の若者でした。

この戦いの前日、為朝が、合戦は夜討ちにかぎる、と主張したけれど、それを頼長がとりあげず、逆に夜討ちをかけられたと、この合戦のことをのちに書いた『保元物語』という本が伝えています。

本当かどうか、たしかめるすべもありませんが、これは後々まで有名な話となって残りました。

それはとにかく、戦いがはじまると、為朝の弓矢は強く、寄せ手の平家や源氏の軍勢も、しばしば撃退されました。

夜が明けてみると、攻め手の軍勢は数が多く(といっても、義朝の軍勢は二百騎、清盛の軍勢は三百騎というのでしたが)、いれかわって戦い、そのうち白河殿は火をかけられてもえあがりました。

そして、残暑の日でりがようやく強くなろうとする時刻には、もう、勝負はだいたいきまってしまいました。

上皇も、頼長も、為義たちも、東の門からのがれでていきました。

賀茂川の京、地上には、きらびやかだった殿舎がまだもえくすぶり、空からは暑い日がこげつくようにてりつけるなか、しずまりかえった戦いのあとに、武士や御殿の人々の死骸がみだれ散っているのをみた人々は、かえって背すじもこおり、肝はひえたことでしょう。

けれども、のちにおこる戦争にくらべれば、ごく小部隊の、わずか数時間の戦いであったにすぎません。 |

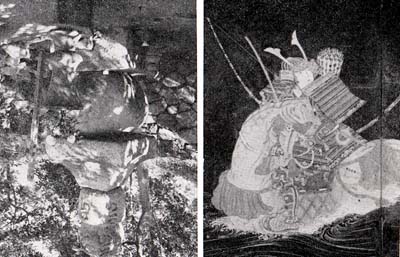

武者絵 源平時代の武士の絵ですが源為朝をうつしたのだろうといわれています(小堀鞆音作)。

|

|

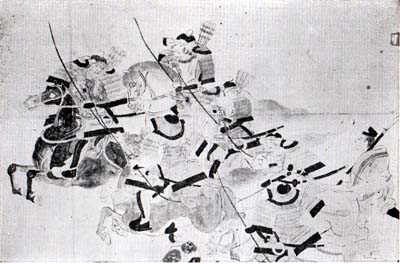

保元合戦図(土佐光信筆)源平両氏にしたがう武士たちが、

はじめて京都の町で入りみだれて戦いました。

|

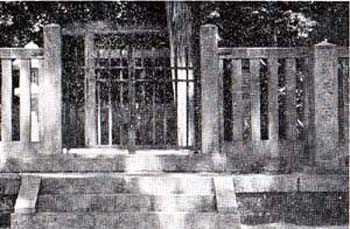

白峰陵 四国の讃岐へながされた崇徳上皇

を葬った御陵で香川県坂出にあります。

|

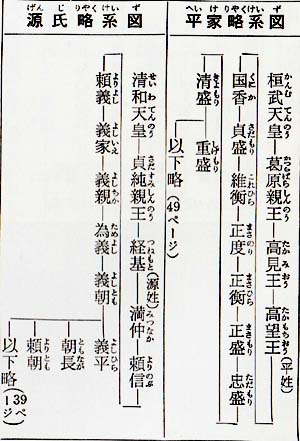

④ 源氏と平家

こうして、戦いは後白河天皇側か勝ちました。

頼長は、逃げる途中で傷をうけて、奈良で死に、崇徳上皇は、四国の今の香川県に流されました。

また、平忠正は、甥の清盛にきられ、源為義は多くのまた幼い子供たちとともに、長男の義朝によって殺されてしまいました。みな信内の考えによって行われたのだということです。

為朝もさいごにとらえらられて、伊豆の大島に流されましたが、あとで殺されてしまいました。

この戦いは、はじめから、人間のもっているしぜんの情愛に反した親子兄弟の争いにはじまり、それに武将をまじえて、親子兄弟、叔父と甥が、たがいに殺しあうという、もっともいまわしい事件にまで発展したものでした。

しかし、武士の世のなかが確立するまでにぱ、まだまだ、こんないたましいことが、次々におこったのです。

それはそれとして、保元の乱のあと、武士の棟梁(とうりょう=かしら)として、源義朝と平清盛の力はますます大きく、源氏・平家の代表として、ともにならびたつことになりました。

ところが、その頃、後白河天皇につかえて立身出世のはやかった藤原信頼という青年公卿がいました。

信頼(のぶより)は、さらに大臣・大将になることをねがったのですが、同じ天皇の近臣である信西に反対されたので、これに腹をたてました。

そして、源義朝を味方にして、自分と義朝のそれぞれの競争相手である、信西と清盛をたおそうとはかりました。

義朝も、かって父為義の助命をねがって聞かれず、また信西の子を、自分の娘むこにしようとして断わられたりして、信西にたいする不満がつもっていたので、信頼のさそいをすぐに承知することになりました。

保元の乱では、武力で解決したので、それを、もう一度やろうというわけです。

後白河天皇は、すでに上皇となって、院政をはじめていました。

|

三条殿の夜討ち 平治元年12月、源義朝は、後白河上皇のいる三条毆に攻めよせ、

火を放ちました。おしよせる武士、にげまどう公家たち、さながらこの世の地獄絵図です

(平治物語絵巻、アメリカ・ボストン美術館蔵)。

|

平治の乱関係図

|

⑤ 平治(へいじ)の乱

平治元年(一一五九年)の年の暮れ、平清盛はその長子の重盛らをつれて、熊野もうでにでかけました。

その留守をねらって、信頼と義朝は、源氏の軍勢を集め、十二月九日の真夜中、後白河上皇の御所の三条殿におしよせ、上皇を内裏(だいり=皇居)につれだして三条殿に火をかけました。

また、すぐに信西の屋敷も焼きうちしましたが、信西はそのまえにようすを察して、宇治のほうへにげかくれました。しかし、信頼(のぶより)の部下のものに見つけ出されて、殺されてしまいました。

こうして、信頼と義朝の側は、いちじは成功したようにみえました。信西を殺したことで、すっかり満足したようすでした。

そのあいだに清盛たちは、いそいで引返し、六波羅(ろくはら)の屋敷に、はいってしまいました。 |

そして、はかりごとをめぐらし、味方についた役人たちとはかって、内裏から天皇をつれだして六波維の屋敷にむかえ、後白河上皇も、ひそかに仁和寺(にんなじ)にうつりました。

こうして半月ばかりのうちに、それぞれの立場は一変してしまいました。

信頼(のぶより)と義朝は、かえって天皇・上皇にはむかうかたちになったわけです。

六波羅からは、ただちに平重盛を大将として、内裏にたてこもる信頼と義朝に討ちかかります。

寒風が吹きつのり、ときにしぐれる十二月二十六日の朝から、源平両軍の戦いがはじまりました。

御所の待賢門(たいけんもん)へおしよせた重盛を、義朝の長子の悪源太義平がむかえうち、御所の庭の左近の桜、右近の橘(たちばな)のまわりをかけまわって勇戦した話は、『平治物語』に語られて有名になりました。 |

京都御所紫宸殿 南庭で、悪源太義平は、

平重盛の軍と大いに戦ったといわれます。

|

しりぞいた平家軍を追って、義朝や義平に六波羅(ろくはら)におしよせましたが、ここで平家の新手の軍勢に反撃されました。義朝は六条河原で戦いやぶれて、賀茂川を北へのがれていきました。

信頼(のぶより)は、そのまえにはやくもにげだし、降伏しましたが、翌日、六条河原で殺されて、平治の乱はおわりをつげました。

⑥ 義朝の子供たち

戦いにやぶれた義朝(よしとも)は、源氏の本拠地東国へくだろうとしました。

その途中、次男の朝長(ともなが)が重傷のため自決してしまいました。

それを悲しみながら、知多半島にたどりついたところを、その地のもとの家人であった武士に殺されてしまいました。

また、北国をめざして落ちていった義平は、父の死をきいて引返してきたところ、平家方にとらえられて、これも六条河原で切られてしまいました。

この戦いに参加した義朝の三男頼朝(よりとも)は、その時十三才で、これまた平家にとらえられ、切られようとしたのでしたが、清盛の継母にあたる池禅尼(いけのぜんに)のなさけによって、命を添けられ、伊豆(静岡県)に流されることになりました。

だれにもわからなかったことですが、のちの平家の運命が、ここにきまったともいえるのでしょうか。

このほか、義朝の血をひく今前・乙前・牛若という男の子がいました。この三人は、さきの近衛天皇の皇后であった九条の女院につかえて卜た常磐御前と、義朝の間に生まれた子供たちでした。

一番末の牛若は、まだ生まれたばかりの乳飲み子でした。

幼い子供というので、三人ともに、命をたすけられ、寺へ入れられることになりました。

後年、頼朝が兵をあげたときに、成長した兄弟は、みな、兄頼朝の味方としてはせ参じるのですが、それはまたあとで、お話しすることにしましょう。 |

|

2 平家の全盛 top

|

平清盛(1118~1181年)藤原氏・源氏をおさえ、平家を繁栄させました。

|

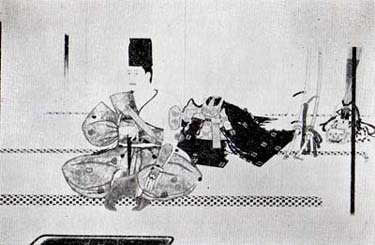

平重盛(1138~1179年)藤原隆信の作と伝えられる肖像。神護寺蔵。

|

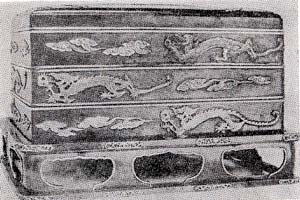

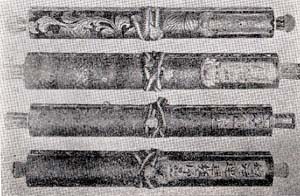

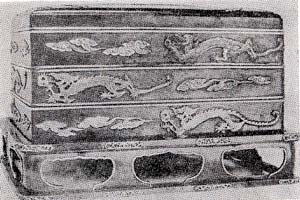

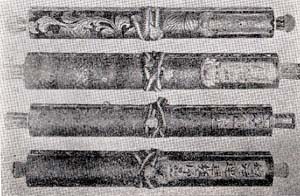

下3図は平家納経は平清盛が平家一門の繁栄をいのって厳島神社

に奉納した法華経28巻その他5巻計33巻の径巻からです。

平家納経の見返しにえがかれた絵で、

貴族化した平家の人々の様子がわかります。 |

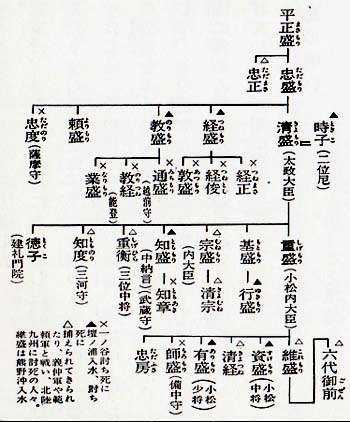

① 平清盛とその一門

保元の乱と平治の乱は、政治上の争いを最後にきめるのは武力なのだ、ということを、はっきりと示したことになりました。

ことに勝った平家の、政治上での力は、きゅうに強くなっていきました。

後白河上皇は清盛を重くみて、数年の間に、どんどん高い役目にすすめました。

やがて清盛は、五十才のときに太政大臣になってしまいました。

そして、清盛の長子の重盛は内大臣、そのほか子弟たち十数人が公卿となり、一門の殿上人三十余人、そのほかの諸役人をあわせれば六十余人、さらに平家の人々が直接に命令し、支配する国が三十余国、荘園五百余か所といわれ、ほぼ日本の半分を支配する、というありさまでした。

そんなわけで、「平家でないものは人でない」と誇った、と伝えられています。

また、清盛はその娘の徳子を、当時まだ若い高倉天皇の中宮とし、藤原摂関家(せっかんけ)がいつも行ってきた政策と、全く同じように、皇室と姻戚(いんせき)の関係をむすびました。

摂関家のまねといえば、清盛が行った政治のしかたも、摂関家の政治とたいしたちがいもなく、平家一門の人々の生活や気持ちも、かっての貴族たちと全く同じようになってきました。

たとえば、平家の氏神である厳島(いつくしま)神社に、清盛以下平家一門の人々が、平家の繁栄の感謝の祈りをこめて、ひとりひとりがお経をうつして、それに見事な飾りをつけて奉納したことがあります。

その美しい経巻(きょうかん)は今も残ってして、平安末期の絵画と工芸の、代表的な見本になっていますが、武家文化のにおいなど全くない、平安貴族の心や感情をそのままあらわしています。 |

平家納経をおさめた箱。うるしぬりに精妙な

金のかざりをはめこんだ美しいもの。

題字を金てうちだした平家納経の巻きもの。

|

平治の合戦のときに、悪源大義平と一騎打ちした重盛も、のちには極楽浄土をねがって、たくさんの燈籠(とうろう)にあかりをつげて浄土になぞらえ、燈籠大臣とよばれた、という話が伝えられています。

また、その重盛の嫡子維盛は、後白河法皇の三十才の祝いに、桜花をかざして舞をまって、なみいる貴族たちの嘆賞のまととなったということです。

これらは、ともに『平家物語』に語られているのですが、これをみてもわかるように、平家も藤原貴族も、少しもかわったところがありません。

一方、この頃、諸国の名もしれない武士や農民たちぱ、年貢ばかりたくさんとられる摂関政治や院政には、もうこりごりして、なんとかして、国司や荘園領主の支配からのがれようとしていたのです。

もとは武士の出身である平家が、その勢力の基礎になっているはずの、諸国の農村にいる武士の利益や気持ちに、反するようになってきたわけです。 |

厳島神社 1241年、平清盛が平家一門の

繁栄をいのって造営した神社です。

|

② 六波羅の政治

けれども清盛の政治に、藤原貴族の政治のしかたと、何一つかわったところがなかったのかといえば、そうでもありません。

長らくとだえていた中国との貿易を復活したことなどは、藤原貴族には、できなかったことかもしれません。

その頃中国の宋の商船は、ときどき博多へ、貴族たちのほしがるめすらしい品物をはこんできました。

清盛は大宰府に一族の人をおいて、宋との貿易を管理させたり、また瀬戸内海に面した今の神戸に福原の別荘をつくって、そこの兵庫の港(大輪田泊(おおわだのとまり)といわれていました)をつくりなおし、ここで新しく貿易をはじめました。

宋の商船が、はるばる兵庫の港にはいってきたのです。

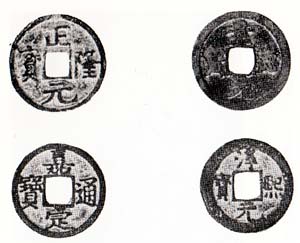

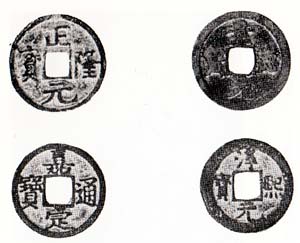

宋銭が輸入されて、日本でつかわれだしたのも、この頃からでした。 |

宋銭 宋から輸入された銭貨。これによって

も貨幣経済の発達がうかがわれます。

|

宋の花びん 美しい形をした青磁の花びんです。

|

地方の荘園などを管理するために、荘園の領家と話をつけて、平家の家人を地頭(じとう)に任命することをはじめたのも、やはり新しい政策の一つだったといえましょう。

③ 鹿(しし)ヶ谷

けれども、清盛が自分の思うことをかってにどしどし実行していくことは、摂関家の人々や比叡山の僧侶たちに反感をもたれることになりましたし、ことに院政を行っている後白河法皇には、もっとも不満なことでした。

それで、後白河法皇の近臣たちが、悛寛(しゅんかん)という僧の山荘、それは東山のふもとの鹿ヶ谷にあったのですが、そこへ集って、平家をたおす謀略をくわだてたことがありました。

しかし、これは事前にもれ、一味の人々は、切られたり流されたりしました。

俊寛が九州の南の鬼界島(きかいじま)に流されて、再び都に帰ることができず、悲しい生涯をとじたというのも、この時の話でした。

また『平家物語』には、清盛がこの陰謀の中心とみられた法皇をもおそって、これをとじこめようと、鎧に身をかためていたところ、平装であらわれた重盛にいさめられて思いとどまる、という有名な話が伝えられています。 |

鹿ヶ谷のあたり

俊寛の山荘があったところで、平家を倒す計画がすすめられました。

|

④ 後白河法皇と清盛

しかし、こんなことがあってからは、後白河法皇と清盛の間は、はっきりと対立するようになりました。

この二年後、重盛が病死しますと、その年の冬、清盛は福原から兵をひきつれて入京し、朝廷の役人をすっかりいれかえ、とうとう法皇をとじこめてしまいました。

その翌春、まだ二十才の高倉天皇は、清盛の娘徳子の生んだ、生後一年数か月の皇太子に位をゆずることになりました。

新天皇は、安徳天皇です。

そして徳子は、建礼門院(けんれいもんいん)とよばれることになります。

このように、清盛の勢力は絶頂にみえましたが、同時にこの年は、平家が没落にむかう最初の年にもなりました。

諸国の源氏が、反平家の旗をあげたのです。

平治の乱がおわって、ちょうど満二十年がすぎたときでした。 |

後白河法皇(1127~1192年)

力をもってきた武士をあやつり、皇室・貴族の勢力維持につとめました。

|

3 源氏の旗あげ top

|

源頼政(1104~1180年)

平家をたおす計画をすすめた源氏の武将で歌をよむことても有名です。

|

以仁王(1151~1180年)

後白河法皇の第2皇子で、反平家の令旨を全国にとばしました。

|

僧兵 なぎなたをもった僧兵たち。

僧兵は寺院にはいっても、もっぱら兵法や武芸にはげみました。東大寺・園城寺・延暦寺の僧兵は勢いがさかんでした(一遍上人絵伝)。

|

① 以仁王(もちひとおう)と源三位(げんさんみ)頼政(よりまさ)

藤原貴族たちは、清盛の力にすっかりおさえられていました。

しかし、反感はつのっていました。

それに園城寺・延暦寺・興福寺という大寺院――これらをその所在地から北嶺・南都

* (ほくりょう・なんと)といいます――では、清盛のやり方に、はっきり反対するような強腰をみせています。

こういうありさまを考えあわせて、平家全盛の世に、ひとり源氏の武人として生きてきた源頼政(よりまさ)が、平家をたおそうと計画しました。一一八〇年四月はじめのことでした。

頼政は、源頼光(よりみつ)の子孫で、平治の乱のとき、はじめは義朝の側にいたのですが、途中から清盛に味方し、この時は、すでに七十六才の老将でした。

貴族にとっては、位が三位(さんみ)以上にのぼることが、何にもましてのねがいでした。

政治上・経済上の特権や利益がたくさんあったからでもあります。

武将ながら歌人でもあった頼政は、

| のぼるべきたよりなき身は木の下に 椎(しい)をひろひて世をわたるかな |

とよみました。

椎を四位(よんい)にかけてよんだのですから、この歌は、四位にとどまっていることをなげいているわけです。

そのせいかどうか知りませんが、やがて三位になって、源三位頼政とよばれます。

この頼政が、高倉天皇の兄であまりめぐまれていなかった以仁王を説いて、その令旨をうけ、南都・北嶺や諸国にひそむ源氏の武士たちにまわして、平家をほろぼすために、兵をあげることをすすめたのでした。

* 南都・北嶺

南都というのは、奈良のよび名で、北の平安京に対して、南の都という意味で、よばれました。

声都・北嶺というときの南都は、ふつうには、奈良の、藤原氏の氏寺である興福寺をさし、北嶺は、京都の北東にそびえて、王城をまもる比叡山延暦寺をさしていいます。

もっと広い意味では、東大寺・興福寺以下の奈良の寺々、比叡・鞍馬以下の京都の寺々をさしていうときもありました。

平安時代から鎌倉時代にかけて南都・北嶺は、仏教・学問の中心でしたが、とくにそれらの寺々で、みなそれぞれ僧兵を養い、大きな力をもって、争いなどもしました。 |

② 扇の芝

しかし、ことは早くも平家に知られてしまいました。

園城寺や延暦寺の僧兵もたよりにならず、そのため以仁王と頼政の少ない軍勢は南都をさしていったのですが、うしろから平家の大軍にせめられて、宇治川を前にひかえて決戦しなければなりませんでした。

戦いやぶれた老将頼政は、平等院のほとり、真夏の青草茂る扇の芝を赤くそめて、長かった生涯をとじました。

| 埋もれ木の花さくこともながりしに 身(実)のなるはてぞ悲しかりける |

頼政の辞世の歌と伝えられています。

奈良にむかった以仁王(もちひとおう)も、途中の山の鳥居前で、あえなくなりました。

計画をはじめてから、一か月半後のことでした。

|

源頼朝(1147~1199年)

13才のとき父義朝にしたがって平治の乱に出陣し、

平家にとらえられて伊豆にながされ、20年の月日をおくりました。

1180年、以仁王の乱にうながされて、平家打倒の軍をおこしました。

|

蛭ヶ小島 頼朝がながされていたところと伝え

られ、その跡の碑がみえます(静岡県伊豆の国市)。

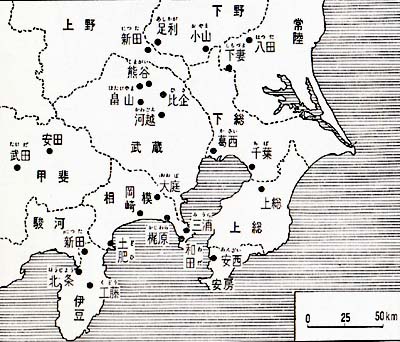

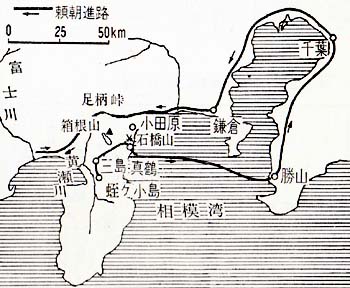

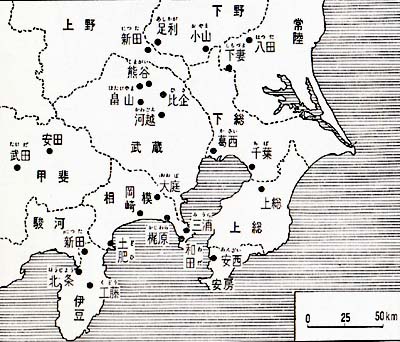

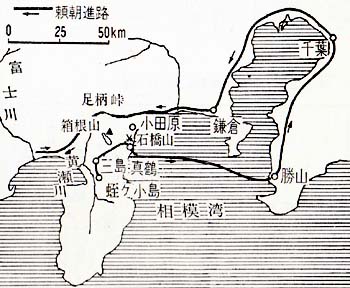

頼朝の旗あげ関係図

|

③ 源頼朝の旗あげ

源為義の末の子に新宮十郎源行家(ゆきいえ)という人がいました。

行家は、保元の乱に生きのびて、熊野の新宮にかくれたのですが、以仁王の令旨を伝えるため、山伏にすがたをかえ、四月の末ごろ、伊豆の韮山(にらやま)のほとりの蛭(ひる)ヶ小島に、源頼朝をおとずれました。

蛭ヶ小島というのは、伊豆を流れる狩野川(かのがわ)の中州ででもあったのでしょうか。

この地方を領した北条時政の舘のちかくだったのでしょう。

頼朝は流人として二十年の月日をおくり、すでに三十四才になっていました。

もちろん、この長い間、頼朝はぼんやりすごしていたわけではありません。

流人といっても、方々の関東武士が頼朝をおとずれてくることも多いし、都からも使いがきて、都のようすもわかりました。 |

それにかっては、京都の武士であった文覚という豪傑の僧が、韭山(にらやま=伊豆の国市)に流されてきて、この僧と交際をむすぶということもありました。

また、頼朝はこの地方の下級の役人であった北条時政の娘の政子を妻にしていました。

都へかえる方法や、平家をうつ方法などを考えていたかもしれません。

そこへ、以仁王の令旨(れいし)が伝えられたのです。

頼朝は、まず、妻の父北条時政(ときまさ)に相談しました。

ひきつづいて都のようすもわかってきたので、ついに平家をうつ決心にふみきったのでした。

治承四年(一八〇〇年)の秋八月なかばのことでした。

伊豆には、平家の家人で、この地方を支配する役人がいます。

山木判官兼隆とよばれていました。

頼朝と時政は、佐々木一族以下信頼のできる近所の武士を集めて、三島神社の祭礼の夜、きゅうにその屋敷を奇襲して、旗あげの血祭りにしました。

山木判官は、平家の家人というだけで、ふいに攻められて、命をおとすことになったのでした。

④ 石橋山

それから五日ののちです。頼朝は、たよりにしていた湯河原付近の豪族土肥実平の領地、いまの小田原の南西方の石橋山に陣して、大庭景親(おおばかげちか)、そのほかの平家方に属する関東の武士たちの軍勢と対戦することになりました。

雨風のはげしい夜でした。

兵力も少なかった頼朝の軍勢は、たちまち打ちやぶられて、味方もちりぢりになってしまいました。

逃げ場をなくした頼朝が、大木の穴の中にかくれていたとか、その時の穴はここだなどという伝説があるのも、この時の話です。

また、みつかりそうになったのを、大庭方の梶原景時がたすけたのだ、という話も伝わっています。

負けた頼朝は、真鶴(まなづる)岬から船をだして、相模灘を横ぎり、安房(あわ=千葉県)の勝山付近へつきました。 |

洞窟の頼朝 これは治承4年(1180年)8月20日、

石橋山で大庭景親に敗れた頼朝が、洞窟にのがれて助かったという

『源平盛衰記』の話をもとにしてえがいたもの(前田青邨作)。

|

そして、さきについていた北条時政章、頼朝に味方した三浦半島の豪族三浦義澄、またその一族和田義盛たちとおちあい、これからのことについて相談をしました。

|

源頼朝挙兵当時の関東の武士勢力図

|

源頼朝の進路図

富士川べり 源平両軍が対戦したところで、むこう

岸に平家が陣をとりました(東海道富士川橋付近)。

|

⑤ 源氏の本拠鎌倉

頼朝からまねきの手紙をもらった関東地方の豪族や武将たちのなかには、平家につくのをやめて、軍勢をひきつれて頼朝のところへはせ参ずるものが多くなってきました。

京都での平家の不評、それに、頼朝が八幡太郎義家の嫡流だということは、関東の武士たちにとっても、たのもしいことだったのでしょう。

頼朝は、千葉の豪族千葉常胤(つねたね)の勧めにしたがって、源氏の祖先のゆかりの地、そして要害きびしい鎌倉をめざして、千葉から北へ進んでいきました。 |

途中、諸国の源氏が次々にたちあがったのを聞きながら……

全成(ぜんせい)と名のる僧が、京の醍醐寺(だいごじ)からかけつけました。

常磐が生んだ今若でした。頼朝は泣いてよろこびました。

こうして隅田川をわたり、畠山重忠たちの降参をゆるして、しだいに軍勢をふやしながら、十月のはじめに鎌倉にはいりました。そして、ここを源氏の本拠地にしました。

源氏の氏神鶴岡八幡宮は、浜べから北のふ高い山にうつされ、武将たちの心の中心になりました。

はた目には、まだこれから先どうなるか、海のものとも山のものともわからないものの、小さいながら、ともかく一つの新しい政治力が、ここに誕生したのでした。

⑥ 富士川の水鳥

一方、大庭景親からの早馬で、頼朝謀反の通知をうけた平清盛は、大変おこって、頼朝をうつ軍勢をさしむけることにしました。軍の大将は清盛の孫の維盛(これもり)、副将軍は、同じく弟の忠度(ただのり)でした。

これを知った頼朝も、軍勢をひきいて鎌倉を発し、東海道を西へ進んで、やがて、富士川をはさんで源平両軍は陣をはりました。

この時、やはり以仁王の令旨を奉じて、山梨の地方に旗をあげた甲斐(かい)源氏の武田信義や安田義定の諸隊が、平家側の駿河(静岡県)の武将を打ちやぶり、富士川に到着しました。

一緒になった源氏勢の意気はいよいよ高まっていました。

十月二十日、初冬の夜ふけのことでした。

甲斐源氏の武田氏の隊が、ひそかに平家の陣のうしろへまわろうとしたところ、沼に集っていた水鳥がむらがりたち、その羽音をきいた平家の軍は、大軍勢がおそいかかったのかと思って、合戦の用意どころか、おどろきさわいで、にげだしてしまったというのです。

のちの世まで、語り草のたねになった富士川の合戦でした。

頼朝は、この時、にげる平家を追撃しようとしたのですが、千葉・三浦・上総(かずさ)の諸将が、関東の武士たちは、まだみんなが頼朝にしたがったわけではない、まず関東をしずめるのが先だ、といっていさめたとい 関東の豪族・武将にとっては、自分の領地を、しっかりおさめることが一番大事だったことはいうまでもありません。 |

|

ですから、京都のことなどどうでもよく、頼朝を関東にひきとめておこうとしたのは、当然だったでしょう。

頼朝は、そのことばにしたがって、平家を追ってゆくのはやめて、鎌倉にかえるために、黄瀬川の宿に引返してきました。 頼朝にとっては、かしこい方法だったといえましょう。

|

黄瀬川の陣

富士川の戦いに勝った頼朝は、ただちに平家を追おうとせず、まず地元をかためようと、黄瀬川の陣にひきかえしました(安田靱彦作)。

|

義経参着 頼朝挙兵の報をきいて、はるばる奥州からはせ参じた

九郎義経は、黄瀬川の陣で、兄頼朝と対面しました(安田靱彦作)。

|

⑦ 源九郎義経(くろうよしつね)

黄瀬川の頼朝の陣に、若い武士があらわれて、頼朝に面会を申しこみました。

昔、常盤(ときわ)のふところにいだかれた幼名牛若、鞍馬山で修業して、のちに奥州(岩手県)の藤原秀衡(ひでひら)にたよっていた九郎義経が、家人をつれて兄頼朝のもとにはせ参じたのでした。

兄弟は、昔のことを語りあって、涙をながした、と伝えられています。義経はこの時二十二才でした。

⑧ 平家の南都焼き打ち

富士川の陣で、平家の軍勢がいくさもせず逃げてかえってきた、ということは、清盛にとってはもちろん、都の人々にしても、大変なおどろきだったにちがいありません。

この年の七月、清盛は、福原を新しい都ときめて、天皇や法皇をむりにつれてきていました。

比叡山の僧兵からのがれるためだ、ということでした。

しかし、比叡山からは、京都にかえるようにと強く催促され、十一月には福原の都をすてて、わずか半年たらずで京都へかえっています。

清盛が、あれやこれやで、おこったり、がっかりしたりしているうちに、ただ東国の源氏だけではなく、北国にも、近畿にも、また九州にも、四国にも、反平家の動きがたかまってきました。

日本じゅうに、大きな動乱のきざしが、みえはじめてきたのです。

三井(みい)の園城寺(おんじょうじ、大津の三井寺)や、奈良の寺院も源氏の味方になりました。

そこで平家は、平重衡が大将になって、まず園城寺を攻めて、これを焼きつくし、ついで東大寺に攻めこんで僧兵たちを打ちやぶり、寺に火をつけ、東大・興福両寺を、すっかり、焼きほろぼしてしまったのでした。

奈良時代以来の見事だった堂塔枷藍はめちゃめちゃになり、奈良の大仏もこの時、焼けくずれてしまった

* のでした。 平家がこんなことをしているうちに、清盛は病気になって、高熱になやまされたまま、その翌年(一一八一年)の春、死んでしまいました。

平重衡(しげひら)は、なお東国の源氏を討とうとして、いまの愛知県の墨俣(すのまた)川で、新宮十郎行家の軍を破ったこともありました。 |

興福寺の三重塔 平家のために

治承の大火で焼けましたが、

鎌倉初期に建てなおされました。

|

この戦いで、昔の乙若(おとわか)――当時は義円(ぎえん)と名のっていました――は、深入りしすぎて、平家方にうたれてしまいました。

しかし平家の軍も、行家を追撃することはできずに、そのまま都へ引返します。

諸国の反平家の動きのなかで、木曽谷(長野県)に兵をあげた源義仲の勢いは、ことにさかんでした。

* 古都奈良の復興 頼朝はあまり好かれていませんが、古都鎌倉だけでなく古都奈良も復興したので、日本の歴史上のヒーローです。

⑨ 木曽義仲の旗上げ

か舮鉅耻義仲(よしなか)は、頼朝のいとこにあたります。

二才のときに同族争いで父を悪源太義平に殺され、源氏の家人斎藤実盛にたすけられて、木曽谷の中原氏にまもられ、そこで育ったのでした。

二十七才のとき、伊豆から木曽へまわってきた源行家(ゆきいえ)から、以仁王の令旨をうけて、平家を討つために、信濃(長野県)の武士たちを味方にして旗あげをしたのです。

それは、頼朝にややおくれましたが、同じ年の秋、九月のことでした。

義仲は、長野県から群馬県のほうへ兵馬をすすめて、どんどん味方をぶやしていきました。

そして、新潟地方の豪族と千曲川のほとりに戦って勝ち、富山・石川・福井地方、つまり北陸道の武士団をしたがえ、わずか一年ばかりの間に、頼朝とならぶ大勢力をつくりあげました。

⑩ 倶利枷羅(くりから)峠

こんなことになっては、都の平家もだまって見ているわけにはいきません。

平家の嫡流維盛(これもり)を総大将に、ほとんど平家の全軍をつぎこんで、十万という大軍を北陸道に攻めこませました。

そして加賀(石川県)と越中(富山県)の境にある砺波(となみ)山で、源平両軍の決戦が行われました。

一一八三年五月の倶利枷羅(くりから)峠の戦いとよばれるのがこれです。 |

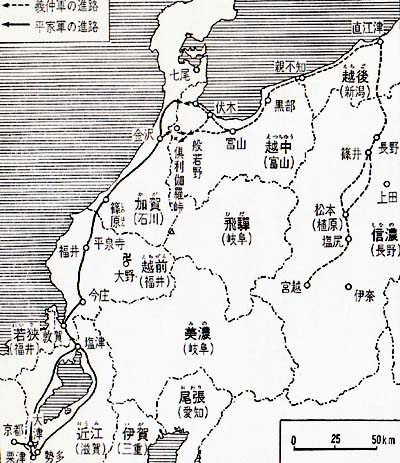

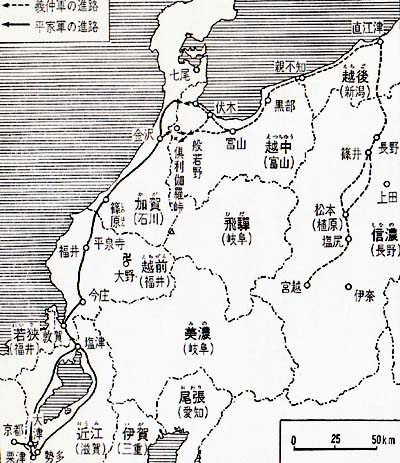

木曽義仲の進路

|

この戦いで、義仲軍は、牛の角にむすびつけたたいまつに火をつけて、平家の陣に追いやった、という有名な話が残っています。合戦は、義仲軍の大勝におわったのです。

平家は、この負けいくさのあと、石川県の篠原というところにふみとどまり、追撃してきた義仲軍をむかえたのでしたが、これもまた大敗におわりました。

昔、義仲をたすけた斎藤別当実盛(べっとうさねもり)は、その時は、平家の家人になっていて、この北陸攻めに加わっていました。そして、この篠原の合戦で、七十才をすぎた白髪を黒髪にそめて、勇ましく戦って討ち死にしました。

これを知った義仲は、昔の命の恩人を、ていねいにほうむったと伝えられます。

多くの戦死者をのこして、やっと都にたどりついた平家の落ち武者のすがたをみて、都の人々、戦死者の家族は、みな門をしめて、念仏をとなえ、泣きさけぶよりほかはないというありさまでした。 |

倶利伽羅峠古戦場 源氏と平家軍が戦った古戦場のあとです。

|

4 平家の滅亡 top

① 平家の都落ち

義仲の大軍は、都にせまってきました。比叙山の僧兵も、義仲の味方についてしまいました。

もう、平家はどうすることもできません。

平家一門の人々は、妻や幼い子供だちと、悲しいわかれをつけ、それぞれ、屋敷に火をはなちました。

そして、秋風の吹きはじめるころ、幼い安徳天皇をつれ、西国さして都を落ちていきました。

「昨日は東関の麓にくつばみをならべて十万余騎、今日は西海の波にともづなを解いて七千余人、雲海沈々として、青天すでにくれなんとす……」

『平家物語』は、多くの哀話をちりばめ、悲しいしらべで、平家の都落ちを語りつづけます。

② 旭将軍義仲の入京

平家が都落ちした三日ののち、義仲は、戦いできたえた勇将猛卒(ゆうしょうもうそつ)をひきいて、比叡山から都へ、なだれのように乱れ入りました。

京都のなかは、もう、大さわぎでした。 |

平家の都落ち 1183年、義仲軍が都にせまり、

平家は幼い安徳天皇を奉じて西国へくだることになりました。

この絵は都落ちする平家の武士たち(春日権現験記)。

|

あとでお話しする法然上人は、毎日勉強をしないという日はなかったのでしたが、この日だけは、とうとう本を読むこともできなかったということです。

しかし、都入りした義仲は、後白河法皇や藤原貴族たちとは、どうもうまくいきません。

木曽の山の中での生活を、そのままにふるまう義仲と、都の貴族は、事ごとにぶつかりあいます。

おまけに義仲がつれてきた軍勢が、町のいたるところで、物をうばったり、そのほか乱暴をはたらいて、しまつにおえませんでした。

二年ばかり前からつづいた西日本の飢饉のため、兵たちの糧食も、都の米もとぼしかった、ということもあったのでしょう。

一方西国へくだった平家は、そこで勢いをもりかえし、四国へでてきて、京都をうばいかえそうとねらっています。

義仲は、法皇に催促されて、平家を討ちにでかけましたが、岡山県の水島で、さんざんに負けて都へかえってきました。

こうなると、義仲に味方する武士もへって、兵力は少なくなり、法皇や貴族とのおいたは、いよいよ悪くなってきました。

おまけに法皇は、頼朝に上京するようにと交渉をはじめていたのです。

そんなわけで、義仲もあせったのでしょうか、とうとう法皇の御所を焼き打ちして多くの人を殺し、法皇をもとじこめてしまいました。

こうして、法皇や貴族にとって、ただ頼みとするのは頼朝だけ、ということになったのです。

③ 粟津の原

鎌倉の頼朝は、法皇と交渉して、東国の指揮をまかせられることになりました。

もう、流人でも朝敵でもありません。

そして、範頼(のりより)と義経という源氏の御曹子を、自分のかわりに総大将として、これに数多くの関東の武将をしたがわせて、義仲を討つために、京都にむかわせました。

範頼は頼朝や義経とも母のちがう兄弟で、東海地方で育ったのですが、兄頼朝をたよって鎌倉にきていたのでした。 |

宇治川 佐々木高綱と梶原景季の

先陣あらそいをたたえる石碑が、中州にあります。

|

その範頼の軍は東の勢多(せた)から京都を、義経の軍は南の宇治から京都を、それぞれめざして進みました。

義経の軍勢の中にいた佐々木四郎高綱と梶原源太景季が、それそれ頼朝からもらった名馬にまたがって、宇治川の先陣をあらそった話は有名です。

これにつづいて、畠山重忠以下の大軍が川をおしわたって、まもる義仲軍をうちやぶりました。

こうして義経が、まず、京都に突入して、法皇をまもることになりました。

宇治・勢多の戦いにやぶれて、義仲は、京都から東をさして落ちていきました。

幼少のときから木曽で一緒にそだった今井兼平(いまいかねひら)の、勢多(せた)をまもっていた軍と落ちあい、ここで、さいごの奮戦をしました。

今井は木曽四天王のひとりという豪の者でした。

またその妹の巴御前(ともえごぜん)は、義仲の愛妾(あいしょう)でしたが、それまで、たびたびの合戦にも出陣した勇婦(ゆうふ)としてきこえていました。

この時も巴御前は、義仲とともに、さいごまであばれまわり、やがて、義仲の命令で、かこみをやぶり信濃へ落ちていきました。

かって、朝日ののぼる勢いのあった旭将軍義仲は、今井兼平が防戦している間に、粟津の原の露ときえました。

兼平もこれに殉じました。一一八四年の正月、寒い夕暮れどきでした。 |

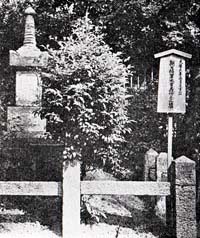

木曽義仲の墓 大津市粟津の

義仲寺にあります。

|

ここをまもる平家の大将は、和歌の一巻を師の藤原俊成(しゅんぜい)にあずけて都落ちしたという薩摩守忠度(ただのり)でした。

東の生田の森でも、範頼軍の攻撃がはじまりました。源氏の白旗、平家の赤旗入りみだれての、はげしい合戦です。

梶原景時とその子景季が、梅の枝をえびら(矢負い)にさしてたたかった戦いぶりは、のちの世まで語りつがれました。

まもる平家の大将は、平家一番の勇将としてきこえた知盛(とももり)と重衡(しげひら)でした。

その頃、義経軍の一隊は、神戸の北の山の鴨越(ひよどりごえ)という難所をこえて、一ノ谷の北に攻めこみ、義経じしんはべつに小人数をつれて、その西の鉄拐(てっかい)山から、一ノ谷の平家の本陣に逆落としの奇襲をかけ、平家軍を大混乱におとしいれました。

この乱戦の中で平家の公達(きんだち)十七才の敦盛(あつもり)が、須磨浦(すまのうら)で、熊谷直実(くまがいなおざね)に討たれた哀話(あいわ)は、いついつまでも、人の涙をそそりました。

平家軍は、さんざんなめにあいました。重衡はいけどりになりました。

また、平家一族のうち西の大将の忠度(ただのり)をはじめ、そのほか、敦盛(あつもり)、業盛(なりもり)、師盛(もろもり)のような十代の公達(きんだち)をふくめて、十人が討ち死にしました。

そして、その霊をとむらうひまもなく、平家の軍は、海に浮かんでいた船にのがれて、四国の屋島へひきあげていったのでした。

戦勝の賞についてに、頼朝からの申し出によることになっていたからです。

しかし、頼朝としても、平家を討つのを、義経に命ずるほかはなくなりました。

頼朝の命をうけた義経は、一一八五年二月中旬、吹きあれていたあらしが、まだよく静まらない中を、わずかの兵をつれて、いまの大阪から船出し、海をのりきって、四国の徳島へつきました。

そこから、すぐに、四国の北岸を陸路で六十キロばかりの屋島に急行し、うしろから、屋島の平家の本陣へとびこんでいきました。

この戦いで、奥州からずっと義経につきしたがっていた佐藤継信が戦死し、義経を大変悲しがらせました。

陸から攻めた源氏にたいして、平家は海にうかんだ船にのって応戦しました。

数時間の戦いがつづいたあと、屋島の海はしずまりかえったことでしょう。

日が西にかたむいて波も金色に輝くとき、一艘の平家の小舟にのった若い女官がさしまねく紅地(くれないじ)に金の日の丸の扇を、那須与一(なすのよいち)宗高が、見事に射落としたという『平家物語』の有名な話が伝えられています。

|

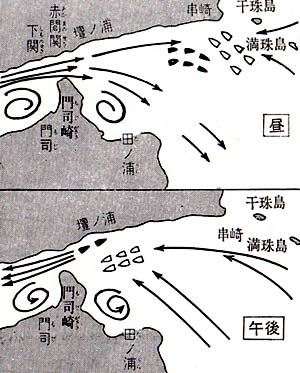

壇ノ浦合戦の地図

|

空から壇ノ浦をのぞむ てまえが門司、むこうが下関です。

壇ノ浦の海戦図

|

⑥ 壇ノ浦の戦い

屋島をひきはらった平家は下関海峡の彦島に集ります。義経は、海上からこれを追撃することにしました。

範頼の軍勢は、この時にはすでに九州にわたっていて、平家が九州に上陸するのをおさえています。

それで、源平最後の決戦が、下関海峡近くではじまることになるのです。

屋島の戦いからIか月、その間に義経は、味方についた軍勢や兵船をととのえて、平家攻めの水軍をつくりあげ、全軍八百四十隻をもって、海峡のほうにせまっていきました。

これをむかえる平家の兵船は、五百余隻といわれ、指揮をとるのは平知盛(とももり)でした。

平家軍は彦島を出て、門司崎の東の海上で、まず源軍に戦いをいどみました。

三月二十四日の朝でした。

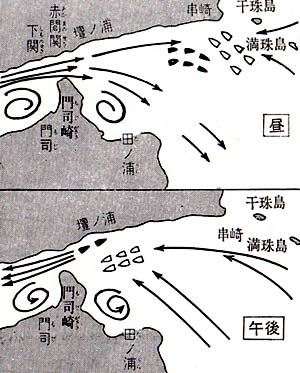

ここ、下関海峡は、潮流の流れが速く、また、時間によってその流れの向きが、反対にかわります。 |

午前ちゅうは、玄海灘から瀬戸内海へ流れこむ速く強い潮流にのって、平家は源氏を圧倒していました。

けれども、そのうちに源氏の反撃が成功して、昼頃には平家の船が混乱しはじめました。

そして、午後、今度は潮が内海から西へ流れはじめますと、その潮にのった源氏の船は、次々に平家の船におそいかかり、とうとう、壇ノ浦に追いつめてしまいました。

八才の安徳天皇、その祖母にあたる清盛の妻の二位尼(にいのあま)、天皇の母の建礼門院(けんれいもんいん)は、次々に入水して、建礼門院のほかは救かりませんでした。

つづいて、平家の長老も、若い公達も海にしずみ、全軍の指擇者平知盛(とももり)も、無限の恨みをのんで、海の中に没しました。

総帥(そうすい)の平宗盛(むねもり)以下、数十人の平家の武将が、いけどりになりました。

一一八五年の弥生(三月)の末、日の暮れるには間のあるころにおわった壇ノ浦の海戦でした。

平治の乱からかぞえて二十六年め、あのはなやかさにくらべて、あわれにも、もの悲しい平家一門のさいごでした。

top

**************************************** |