|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 参考資料

五章 蒙古の襲来

1 蒙古のおこり

① 蒙古高原

② チンギス汗

③ アジアとヨーロッパにまたがる国

④ フビライ汗

⑤ マルコ・ボーロと『東方見聞録』

2 文永の役

① 蒙古の使い

② 元軍の襲来

③ 博多の戦闘

④ あらしの夜 |

3 弘安の役

① 元の使いをきる

② 異国征伐の計画

③ 石垣をつくる

④ 元軍ふたたび襲来

⑤ 志賀島の戦い

⑥ 壱岐の海戦

⑦ 台風と神風

⑧ その後のフビライ

4 御家人のうつりかわり

① 元寇と領地

② 異国警護番役

③ くずれゆく御家人の仕組

④ 移り変わる執権政治 |

|

三十三間堂内部

三十三間堂(蓮華王院)は、鎌倉時代につくられた和様の建物です。

その内部には、千体の千手観音が、写真のように、ぎっしりとたちならんで、まことに壮観です。

これらの仏像は、一二五四年に、八二才の湛慶が、一門の武士たちをひぎいて、つくりあげたものだということです。

ですから、運慶の系統をひく数々の仏師たちの協力によってできた、鎌倉中期の、大きな仏像づくりの仕事を記念するものといえましょう。

|

1 蒙古のおこり top

① 蒙古高原

蒙古が日本に攻めてきたのをしらべるまえに、蒙古とはどういう国かをみることにしましょう。

だいぶさかのぼって十二世紀の前半、この本に書かれはじめているときから、四十年ばかりもまえのことです。

満州(中国東北部)の地に金(きん、一一一五~一二三四年)という国がおこりました。

そして、この地方に国をたてていた遼(りょう、九一六~一一二五年)を、西のほうにおいはらい、宋を攻めて、これも南の揚子江のほうにおいつめていました。

このように金が南の方にのりこんでいる間に、その西にいた草原の遊牧民の部族が、やっと活発に動き始めたのです。

そのうちの有力なものに、モンゴルという部族があって、この名が、やがてそのあたりの遊牧民の民族全体の名となり、その地方の地名ともなって、漢字で蒙古(もうこ)と書かれたのでした。

② チンギス汗

十二世紀の末、黒竜江の上流の、オノン川とケルレン川のその水源地方に遊牧生活をしていたモンゴル族にテムジンという男の子が生まれました。

テムジンは、少年の日に父がころされてから、たいへんな苦労を積みかさねたのち、味方をふやして、近くの部族を次々に征服していきました。

そして一一八九年には、青年テムジンは、モンゴル部族の長である「汗」にすいせんされました。

ちょうど、この年は、日本では源義経が衣川で最期をとげた年にあたります。

さらに、テムジンは四十才をすぎた壮年のころ、西のほうにいたトルコ系の部族を征服しました。

こうして、高原の遊牧民のたくさんの部族は、みなテムジンに統一されたのでした。 |

右=チンギス汗(1162~1227年)

モンゴル帝国のもといをつくりました。

左=フビライ汗(1215~1294年)

二度日本を攻めましたが、失敗してしまいました。

|

一二〇六年、部族の長老たちの大会議によって、大帝の意味をもつチンギス汗という名がきめられました。

高原全体がモンゴルとよばれ、チンギス汗帝国がつくられたのです。

チンギス汗は、漢字で成吉思汗と書かれて、「じんぎすかん」ともよびならわされてきました。

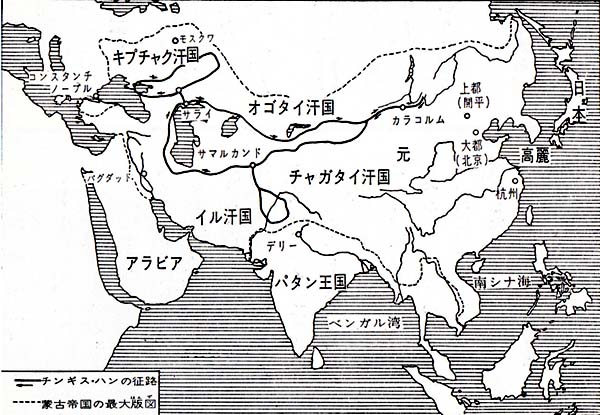

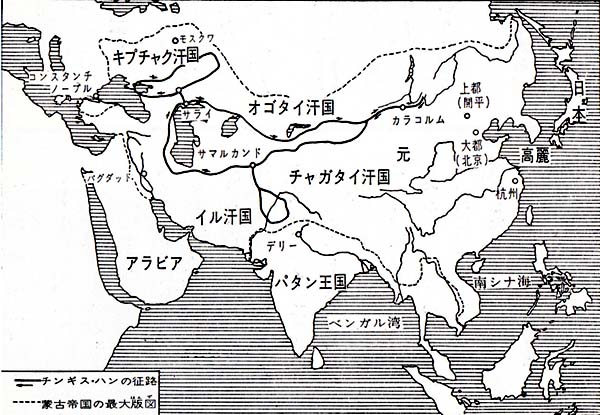

③ アジアとヨーロッパ

にまたがる国

チンギス汗の生涯は、他の部族や外国との戦争ですぎていました。

西の大きな国をうち、中央アジアの国もほろぼし、インドの北にせまり、さらに武将を南ロシアに遠征させたりしました。

チンギス汗は、金をほろぼそうとする遠征の途中で病死しましたが、そのつぎの汗のときには金をほろぼし、またチンギス汗の孫にあたるバツが、はるかに西に進んで、モスクワからポーランド、ハンガリーという東ヨーロッパまで侵略しました。

第三代の汗のときには、その弟たちが、イラン、イラク、トルコ地方の当時のイスラムの世界を征服し、南方へはチペッ卜から雲南を平定して、ベトナムへはいりこみました。 |

モンゴル帝国地図

|

このようにして、モンゴルは、アジアとヨーロッパにまたがる大征服国家をつくりあげたのでした。

④ フビライ汗

モンゴル帝国第四代の汗が、フビライ汗でした。チンギス汗には孫にあたります。

宋をうっための遠征の途中で即位し、そのまま蒙古の王者でおわるよりも、文化の盛んな中国全体の支配者になろうとしました。

それで、さらに東へすすみ、朝鮮半島の高麗(こうらい)という国をいためつけて、これを降伏させました。

そのつぎは、日本というわけです。

⑤ マルコ・ボーロ * と『東方見聞録』

話はここで、十年さきにとびます。つまりフビライ汗が、日本を征服しようとしておくった最初の軍隊が、失敗して逃げ帰った翌年(一二七五年)のことでした。

イタリア人のマルコ・ボーロという人が、地中海のほうから陸路はるばるやってきて、北京にいたフビライ汗につかえることになりました。

それから二十数年ののち、イタリアにかえったマルコ・ボーロの話が、『東方見聞録』という本になりました。

この本で、マルコ・ボーロは、日本のことをジパングといって、西洋人にはじめて紹介したのです。

そして、国王の宮殿のゆかでもなんでも金でできているし、ゆたかな黄金の国であるといっています。

フビライ汗もそれを知って日本を征服しようとして、しかも失敗したのだ、ということも紹介しました。

その頃、日本から、砂金や真珠が中国へ輸出されていたのですから、フビライ汗は日本の富をねらった、ということもあったのでしょう。

ついでながら、それからあと、金の島ジパングの、まぼろしのような伝説は、ヨーロッパ人の探検心をあおりたてて、やがてコロンブスも金の島をもとめて船出し、新大陸発見の一つのいとぐちにもなったのでした。

英語でジャパンというのは、ジパングがなまった言葉でした。

* マルコ・ボーロ(一二五四~一三二四年)

イタリアの旅行家で、一二七一年、十七才のとき、父ニコロ・ボーロやおじにつれられて、故郷のペネチアを出発し、高原・砂漠地帯を陸路で北京にきて(一二七五年)、フビライ汗の宮廷につかえ、貿易などの仕事をしました。

その間、フビライの二度めの日本遠征などのことがありましたが、元に滞在すること十七年ののちに、こんどは海路をとって、一二九五年ベネチアに帰りつきました。

のちにベネチアとジェノバが戦争したとき、捕虜になりましたが、その間にマルコ・ポーロの旅行談が、『東方見聞録』という本にまとめられました。 |

2 文永の役 top

① 蒙古の使い

話をもとにもどしましょう。フビライ汗は、高麗を降参させると、今度は日本をねらいました。

フビライは、日本を武力でほろぼすとか、貢ぎ物をほしがっだとかいうのでなく、日本から貢ぎ物をもってこさせて、蒙古の皇帝のえらさと名誉をしめせばよかったのだ、という見方もあります。

そんなことだったかもしれませんが、とにかく高麗に案内させて、日本へ使いをだすことにしました。

一二六六年(文永三年)のことでした。

冬の玄海灘は、寒風か吹きすさんで、大波が荒れくるい、大変です。

海をわたるのに危険を感じた使者は、途中から引きかえしてしまいました。

大体、こういうことは高麗にとっては、大変なことです。

日本がおとなしく降伏してくれればいいものの、もし戦争にでもなれば、山の木をたくさんきって船をつくらねばならず、そのため農業から離れる人数も大変だし、兵隊もださなければなりません。

そうでなくても、おとろえかかっている高麗にとっては、迷惑なことでした。

しかし、フビライは承知しません。

高麗王をしかりつけて、蒙古と高麗の国書を、日本に伝えるように、厳しく命令しました。

この使者が大宰府について鎮西奉行少弐資能に蒙古と高麗の国書を渡したのは、一二六八年(文永五年)の正月でした。

国書は大宰府から鎌倉へ、鎌倉から京都へおくられました。

日本じゅう大変なさわぎになりました。

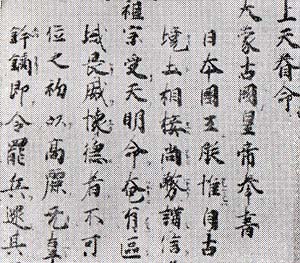

蒙古の国書は、こういうのでした。

「高麗は蒙古の皇帝の威におそれ徳になついて、君臣の関係をむすんできたが、実は父子のような間柄になっている。

日本は高麗に近いし、また、昔から中国とまじわりをむすんできた。

それなのに、いま和親の使いが一人もこないのは、どういうわけか。

今後は、使いをやりとりして仲良くしようではないか。

それとも、戦争をしようというのなら、それでよろしい。どちらでも、日本国王、よく考えてごらん。」

というわけです。

幕府では、泰時(やすとき)の弟で、当時六十四才の老人であった北条政村(まさむら)が執権、泰時のひまごにあたる十八才の時宗(ときむね)が連署でした。 |

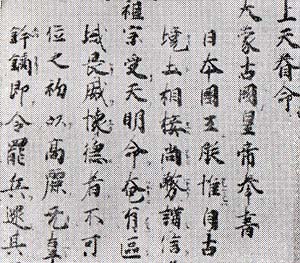

蒙古の国書 そのころの東大寺の僧が

うつしたものです。

|

ここで執権と連署がいれかわり、時宗が若い執権になりました。

予言があたったといって、日蓮は、さっそく手紙を時宗におくっています。

朝廷では、蒙古に返事をだすかどうかで、会議がつづきましたが、結局国書の文句が無礼だというので、返書はださないことにしました。

フビライは、高麗に命じて船をつくらせ、日本征伐の準備をはじめています。

一方、使いをだして、日本に返書の催促をさせま従いこれは対馬から引返し、一二六九年(文永六年)にそのつぎの使いが日本にきたときには、朝廷でも返書をだすことにしました。

そのうわさをきいた京都の賀茂の正伝寺の慧安(えあん)という僧が、大変なさけなく思って、六十三日間神仏への祈りをささげた、そのときのねがいの文が、今も残っています。

しかし、返事を出すことは、幕府の執権時宗がこれをおさえて、とりやめにしました。

それから数年の間にまた二度、使者が大宰府まできましたが、日本から返書がいきません。

六回も使いをだしたのに(日本についたのは四回でしたが)、返事がないので、フビライもとうとう軍勢をやって、日本を攻めることにしました。

この時には、蒙古は、国号を元(げん)といっていましたから、これからあとは、元と書くことにします。 |

北条時宗(1251~1284年)

鎌倉中期の執権(八代、1268~1284)。

元のおどしにひるまず、難局をのりこえました。

|

|

少弐景資 手勢五百余騎をひきいて

博多の住吉神社に布陣する姿です(蒙古襲来絵詞)。

|

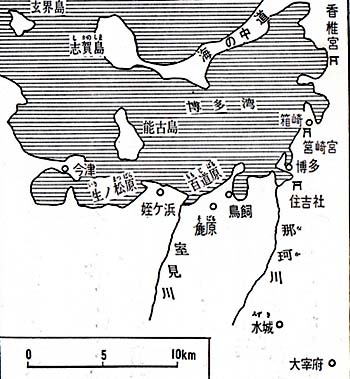

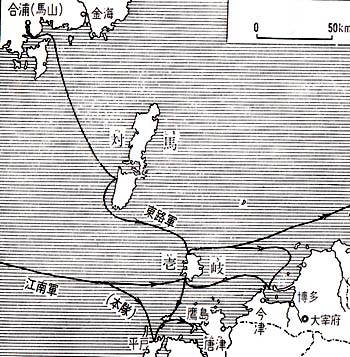

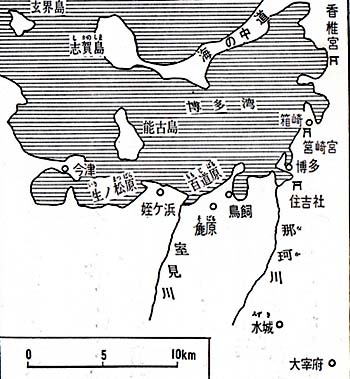

文永の役地図

|

③ 元軍の襲来

一二七四年(文永十一年)十月、元の軍勢が対馬におしよせました。 元帥は忻都(きんと)、それに洪茶丘(こうちゃきゅう)と劉復享(りゅうふくこう)、蒙古人・中国人の二万五千、それに高麗の金方慶(きんほうけい)の指揮する八千、あわせて三万三千が、九百隻の船にのって攻めかかったのです。 |

対馬の守護代宗助国(そう すけくに)は、八十騎というわずかの数の一族郎党とともに激戦のすえ討ち死にしました。

元軍は、ついで壱岐(いき)にむかい、ここでも、壱岐の守護代平景隆(たいらのかげたか)が戦死しました。

そして乱暴のかぎりをつくして、博多湾に攻めよせました。

まもる日本軍の総指揮官は、大宰府の鎮西奉行少弐経資(しょうにつねすけ)です。

この日の軍の大将は、経資の弟少弐景資(かげすけ)で、博多に陣していました。

十月二十日の朝、敵の軍勢が博多の西方、麁原(そばる)の百道原(ももじばる)に上陸してきました。

これにはまず、熊本の御家人菊池武房が、手勢をひきいてむかえうちました。

今の博多の南公園のあたり、赤坂ふきんで、大激戦の末、いったんは敵を撃退しています。

あとで画家に『蒙古襲来絵詞』をえがかせて有名な竹崎季長(すえなが)も、博多から西にむかって攻めかかりました。

松浦党(肥前松浦地方の武士団)の武士なども奮戦したようです。

④ 博多の戦闘

戦いのありさまは、こんなふうに伝えられています。

まず、少弐経資の子、十二、三才の少年が、小さな鏑矢(かぶらや)を音をたててはなちます。

これは、敵を射るのではなく、日本の戦いのしきたりで、合戦始めの合い図でした。 |

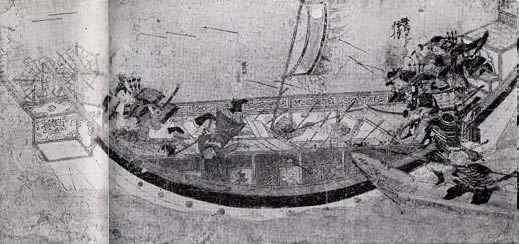

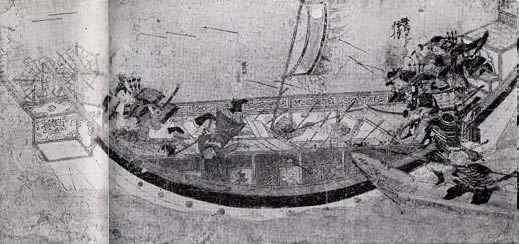

蒙古軍と戦う武士 左が蒙古軍、右は竹崎季長です。てっぽうが破裂しています。

|

ところが元軍は、一度にどっと笑って、太鼓をたたき、どらをうって、ときの声をあげて攻めよせます。

日本の馬がおどろいてはねあがり、いくさのまえに馬をしずめなければなりません。

よろい・かぶとに身をかため、名のりをあげて一騎打ちをしようと思えば、元の兵は、かぶとは軽く、馬にはよく乗り、力が強い。

そして、密集部隊を左右にひらいて、とりかこみ、大勢で手足にとりついて殺したり、生捕りにしたりしてしまいます。

おまけに太鼓やどらの合い図で、歩兵部隊が集ったり、散ったり、しりぞいたり、突撃したり、かけひき自在です。

こんな集団戦法になれない日本軍は、はじめから苦戦です。

世界じゅうをふみにじったチンギス汗いらいの、進歩した戦闘法が、さらに、もっと改善されていたのでしょう。

敵の弓矢は、短くとも、矢には毒がぬってありました。

それに、てっぽうという新兵器がありました。

これは火薬を鉄でくるんで玉にしたものを、石弓かなにかで飛ばしたミサイルの子供みたいなものだったらしいのです。

こういう新兵器の火炎がほとばしって、破裂音が高く、それで肝をつぶして目がくらみ、耳が聞こえなくなったり、がっかりして討たれてしまう、というようなことで、さすがの武士たちも、だんだんあとへ引かねばなりません。

初冬のくもり日で、時々氷雨のふるわびしい日でした。

午前ちゅうから、日暮れまで戦いましたが、西は今津の海岸から、東は箱崎まで、博多湾一帯の海岸地方か戦場になったようでした。

博多の東方では、宮崎八幡宮は焼かれましたが、少弐景資が、敵の副元帥の劉復亨(りゅうふくこう)という大男を射たおして重傷をあたえるなどの大奮闘でした。

両軍ともに、それそれかなりの痛手をうけたようです。

④ あらしの夜

日が暮れてから、日本軍は大宰府郊外の水城(みずき)までしりぞいて、あすにそなえ、元軍もみな船にひきあげました。

ところがその夜、昼聞のそぼふる雨は大暴風雨になって、船は岩にぶっつけられてこわれたり、沈没したり、元軍将兵のおぼれ死ぬものかず知れず、のこった船は、夜のうちに逃れさってしまいました。

二十一日の朝には、博多湾に船影はなくなっていました。

一万三干余人が帰らなかったということでした。

ただ一日の博多湾の戦争でしたが、博多の町は、焼けあとの灰が浜風にあおられて天をおおい、町の人々は、もうがっかりしていました。

また、高麗では、自分たちの知ったことではない他国のために、むりに集められて戦争にかりだされ、とうとう帰らなかった若者が多かったのでした。

残された高麗の人々の悲しい嘆きは、大変なことでした。

文永十一年十月のことでしたので、これを文永の役といいます。

3 弘安の役 top

① 元の使いをきる

戦い破れて本国にかえった元の元帥たちは、フビライ汗には正直な報告をしませんでした。

そこでフビライは、日本もまいっただろうから、今度使いをだせば、貢ぎ物をもってくるだろうというわけで、杜世忠(とせちゅう)以下の五人を使者として日本におくりました。

杜世忠は蒙古人ですが、ほかは中国人、アラビア人、西域人と高麗人という、いかにも元という国の使いらしい顔ぶれです。

この使者たちは、いまの山口県についたのですが、幕府の命令で大宰府から鎌倉におくられ、鎌倉へはいるてまえの竜口で、みな切られてしまいました。

一方、フビライは日本再征の準備をすすめ、高麗にまた船をつくり、食糧を用意し、矢をつくることを命じました。

しかし、すっかりこりてしまった高麗では、財力はなくなり、民はつかれきって、どうにもならないからやめてほしいと、新しく即位した忠烈王(ちゅうれつおう)がフビライに願い出ています。

そんなことがあった翌年、一二七六年に、元は宋の都、臨安(りんあん、杭州)をおとしいれ、王をはじめ、多くの宋の武将を降伏させました。

それから三年ののち、一二七九年、宋の最後のおさない王が、陸秀夫(りくしゅうふ)に背負われて海に身を投じ、宋はまったくほろびました。

これで、宋の海軍が、フビライの手にはいることになりました。

この時、フビライは、この地方、つまり中国の南一帯の地方に、戦艦六百隻、高麗にさらに九百隻をつくることを命じています。

さきに日本に使いした杜世忠らは、四年たっても帰らない。

帰らないはずですが、どうなったのか、それも全くわかりません。

そこで、元に降伏した宋の将軍范文虎(はんぶんこ)が、宋(そう)にきていた日本の僧とともに、さらに使いをおくって、日本をおどかそうとしました。この使者は博多についたけれども、鎮西奉行が博多できってしまいました。

このあとで、さきの杜世忠(とせいちゅう)らがきられたことが、やっと逃げ帰った高麗人の知らせでわかりました。

ついにフビライは、日本への再遠征を決心して、特別に、征東行省(せいとうこうしょう)という日本征伐のための役所をつくったり、戦争のための兵・食糧・軍艦などの準備を十分にととのえたのでした。

この頃元には、東南アジアへの遠征の計画があり、それもすすんでいました。

フビライは、東アジア全部をふくめる大征服国家をねらっていたのでした。

② 異国征伐の計画

日本でも、元がまた攻めてくることは、覚悟していたのですが、進んでこちらから高麗を征伐しようという計画もでてきました。

幕府は、文永の役の翌年、北条実政(さねまさ)を大宰府にやって事にあたらせ、大宰府の少弐経資に、異国征伐の準備を命じ、九州だけでなく、安芸国(あき、広島県)の守護にも、経資(つねすけ)から命令があったら、水夫たちを博多におくるようにと、手紙をだしています。

翌年、二一七六年三月には鎮西奉行の大友頼泰も、九州の御家人や豪族たちに、領地の田の数、領内の船辛櫓の数、水夫たちの名と年齢をとどけ、船は博多へ回送するように、また、出征する人数、その名と年齢、武具などを半月以内に届け出すように、逃げ口上などいうと罪は重いぞとふれまわっています。

少弐経資(しょうにつねすけ)は、方々に、異国征伐のための武士をつのりました。

これをいやがった武士たちはべつとして、これに応じた意気盛んな人々もありました。

しかし、この異国征伐のことが、その後どうなつたのかは、よくわかりませんが、おそらく元がまた攻めてくることがはっきりしたので、国土をまもることに全力をつくす、ということにしたのでしょう。

③ 石垣をつくる

国土をまもるための、いろいろの準備もすすみました。

九州の御家人たちは、当番で北九州の海岸をまもります。博多湾の海べには、今度は敵を上陸させないように、石の防塁(せきるい)を築きました。

これも九州の御家人、そのほか国郡、荘園の役人までが分担して仕事にあたりましたが、異国征伐にでかける武士たちはのぞかれます。

この石塁は、今も福岡市の西の海岸に、ごくわずかながら、その一部分が残っています。

朝廷でも幕府でも、神社や寺で、盛んに祈りがつづけられました。 |

今津にのこる元寇防塁のあとです。

|

焼けた筥崎(はこざき)八幡宮がすぐに再建されたとき、亀山上皇は、紺色の紙に金の文字で「敵国降伏」と書いた祈りの色紙をおさめた、ということです。

④ 元軍再び襲来

一二八一年(弘安四年)になりました。

フビライは諸将に動員令をくだします。

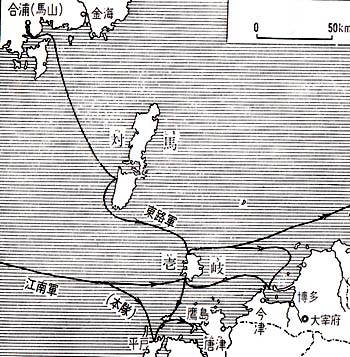

元軍三万はまえと同じように、忻都(きんと)と洪茶丘(こうちゃきゅう)がひきい、高麗の元帥になった金方慶(きんほうけい)は高麗軍一万をひきい、あわせて四万の軍勢を東路軍と名づけ、九百隻の船で日本へむかいました。

五月の末、また対馬と壱岐を攻めて、ひどい乱暴をはたらき、六月六日には、博多湾の入口の志賀島(しかのしま)を占領しました。

元では、この東路軍のほかに、蒙古人の阿刺罕(アラカン)――のちに病気で阿塔海(アタハイ)とかわります――と、さきに降伏した宋の武将の范文虎(はんぶんこ)がひきいる十万、船三千五百の江南軍という遠征軍をつくっていました。

兵はおもに、もとの宋の軍隊でした。

この江南軍の出発がおくれている間に、東路軍が志賀島に襲来したのでした。

⑤ 志賀島の戦い

日本の武士は博多湾の石垣に勢ぞろいして、その前面の海上には兵船をうかべて、待ちかまえていました。

しかし、元軍が志賀島へ集ったので、さっそくそこへ攻めかかりました。

まず唐津の御家人の草野次郎経永が、手勢をつれて二隻の船で夜襲して、敵艦の中にきりこみました。

伊予(愛媛県)の御家人の河野六郎通有も、ふるさとの氏神に誓って出陣し、元軍のくるのを待ちに待っていたので、同じく、二隻で敵艦にのりつけ、郎党の四、五人が射られ、叔父も傷つきたおれ、自分も肩を射られて弓が引けなくなりましたが、帆柱をたおして、それをつたって敵艦におどりこんで、片手の太刀できりまくった、という奮戦でした。

竹崎季長(すえなが)も敵艦に攻めかかって、敵の首をぶんどった、といいます。

翌日の陸の戦いでは、豊後国(大分県)の守護の大友頼泰が指揮をとり、その子貞親(さだちか)の三十騎が、島の東の奈多の白浜で奮戦しました。 |

志賀島の陸戦 豊後(大分県)の守護の大友頼泰が元軍を

迎え討つために軍兵をひきいて出かけるところです(蒙古襲来絵詞)*

|

竹崎季長もまた、これにくわわったようです。

日本兵、突進して元軍は負け、洪茶丘も馬で逃げた、と高麗の歴史にも書かれています。

肥後国(熊本県)守護の関東からきた秋田城次郎(安達盛宗)の手勢も、関東武士の手並みをみよと、死闘をつづけました。

同じころ、高麗船三百隻が山口県の沿岸に襲来しましたが、これはすぐに引返したようでした。

数日間の志賀島の戦いで、負けた東路軍は、六月末には博多湾を去って、壱岐にむかい、ここで江南軍の先発部隊と一緒になりました。

江南軍の本隊は、この頃やっと本国を出発しています。

* 蒙古襲来絵詞

この絵詞は、肥後国の御家人、竹崎五郎季長が、文永の役に出陣し、さきがけして奮闘したこと、戦後鎌倉へ出かけて、幕府の安達泰盛に戦功を訴え、恩賞をもらったこと、さらに弘安の役での奮戦のありさまなどを、のちに画家に命じて絵巻にかかせ、恩賞としてもらった領地(海東郷)にある甲佐大明神に奉納したものでした。

それがのちに元寇についての、貴重な資料となりました。

季長の恩人の安達泰盛や、文永・弘安の役のとき季長の直接の指揮官であった少弐景資、安達盛宗が霜月騒動(5の①参照)でみなほろぼされたあと、永仁元年(一二九三年)前後のころの作と思われます。 |

⑥ 壱岐の海戦

元軍が壱岐島に集結したことを知ると、その二十九日、薩摩(鹿児島県)・肥前(佐賀県)など九州の御家人たちが壱岐へ押しよせ、七月二日まで、さんざんに戦いました。

日本のがわでも総大将の少弐経資(しょうにつねすけ)の子、経時(つねとき)が戦死するし、父の資能(すけのう)入道覚恵(かくえ)も七十才の老体で奮戦、そして戦病死しました。

この頃、江南軍十万の本隊が、東シナ海をのりきって平戸の島についていましたので、壱岐の元軍も平戸にうつって、東路軍と江南軍が合同できました。 |

元軍との海戦 小舟にのり、元船に熊手をかけて攻めいり

奮戦する竹崎季長と大矢野兄弟です(蒙古襲来絵詞)。

|

⑦ 台風と神風

一緒になった元軍は、一か月近くも、このあたりの海上にいましたが、やがて一部が平戸から東の鷹島(たかじま)にうつって、博多湾をねらいたしました。

これを知った博多湾の日本の兵船は、七月二十七日の夜、また夜襲をかけました。

元軍が船隊をととのえて大宰府へ攻め入ろうとしていた時でした。

閏七月一日の夜中(この年、七月の翌月が閏七月でした。今の陽暦なら八月下旬にあたり、台風の季節です)、大変な台風が北九州一帯に吹きまくりました。

元の艦船はたがいにぶちあたってこわれ、ひっくりかえり、たいてい沈没してしまいました。

四千あまりの船のうち、たすかったのは二百と伝えられます。

江南軍の大将の范文虎(はんぶんこ)も、板につかまって一昼夜海にただよい、やっとしっかりした船をみつけて、部下をすてて逃げかえりました。

鷹島に残された元の兵たちは、少弐景資の軍勢に攻められ、多くが討たれ、何千という兵が生捕りになりました。

そのうち蒙古人高麗人の生捕りは、みんな博多できってしまいました。

高麗や元の歴史の本には、十数万の軍勢のうち、生きてかえったのは、二万か三万ぐらいだった、と伝えています。 |

弘安の役の地図

|

元軍が、五月の末、対馬・壱岐へ襲来したことは、六月はじめ、京都と鎌倉へ急使で知らされました。

幕府では、米をたくわえることや、御家人以外の荘園の武士なども召集できるように朝廷にねがいでます。

亀山上皇は、石清水八幡宮、春日社と日吉社、伊勢大神宮へ祈りをこめ、朝廷の貴族たちも、幕府でも、社寺への祈りは熱烈になりました。全国いたるところの社寺で、祈りの声は、天地にみちていました。

そして、二か月たった閏七月八日には、大宰府からの飛脚が京都にとんできて、敵軍全滅、大勝利の報をつげたのでした。

ふだんならこまった台風が、まことにありがたい大風になりました。

『増鏡』という本に伊勢へいった勅使の歌としてこういうのがあります。

| 勅としていのるしるしの神風に よせくる浪はかつくだけつつ |

当時の公家たちの喜びの心か、あふれています。

弘安四年のことでしたので、この戦争を弘安の役といい、文永の役ともわせて、元寇(げんこう)とよんでいます。 |

亀山上皇 外敵退散を神に祈りました。

|

⑧ その後のフビライ

二度も日本遠征に失敗した元と高麗では、今度は、日本から攻めてくるかもしれない、というので、海岸の防備につとめながら、さらにもう一度日本を攻めようとして準備をはじめました。

幕府でもすぐこれがわかって、防備を厳しくしています。

しかし、元では中国の南方に反乱がおこったりし、なかなか、もう一度日本を攻めることができません。

それでもフビライは、まだ日本征服の準備はやめず、さらに東南アジアの遠征もつづけたのですが、中国人民のつかれがあまりにもひどく、課役などとうてい負担できないことがわかって、やっと戦争のための課役をやめることにしました。

中国南方の人民の喜びの声は雷のようだった、と伝えられています。

一二九四年、フビライが死んだので、元の日本征服の計画も、そのまま立ちぎえになってしまいました。

4 御家人のうつりかわり top

① 元寇(げんこう)と領地

源平の合戦以来、武士はいくさに勝てば、負けたほうの領地をとって、これをわけて、領地がふえるのが普通でした。

ところが、元との戦争では、勝つには勝っても、それは外国の侵略を討ち退けただけです。

別に講和条約を結んだわけでもなければ、停戦協定をしたわけでもなく、新しく領地をとったのでもありませんでした。

おまけに元は、またいつ攻めてくるかもわかりません。

事実、元では、もう一度日本を攻めるつもりでいたのですから、防戦の用意はつづけなければならない、といった具合でした。

ところが、武士たちは、幕府の命令に従って、実際、命をすてて戦ったのですから、勝ってみれば、ほうびをもらう、というのは、あたりまえのことだったのでしょう。

それで、いろいろと手柄を申したてて、恩賞をのぞむ声は大きくなりました。

社寺や貴族の荘園の中へ、新しく御家人を地頭としていれたり、少しぐらいの土地のいれかえでふえただけでは満足できない、というありさまです。

それに恩賞が不公平だという訴えは、つぎからつぎと、あったようでした。幕府でもこまりました。

元寇に際して非常な決断をしめした執権の北条時宗が、弘安の役から三年ののち、まだ三十四才で病死しました。

まるで外国の侵略をしりぞけるために生まれてきたような生涯でした。

そのあと、子の貞時が十四才の少年で執権となりましたが、この時、外祖父の安達泰盛(あだちやすもり)と、北条氏の家臣の平頼綱(たいらのよりつな)が衝突して、翌一二八五年(弘安八年)十一月、頼綱は、安達氏一族をほろぼしてしまいました。

幕府の代表的御家人と北条氏家臣との争いでした。

霜月(しもつき)騒動とよばれています。

弘安の役で、関東勢をひきいて奮戦した安達盛宗(泰盛の子)も、この時博多で討たれ、また盛宗と一緒に戦った少弐景資も、安達氏に味方したというので、この時、福岡県の岩門(いわと)城で、兄の経資に討たれました。

この翌年、幕府は九州の将士にあらためて弘安の役の恩賞を行いましたが、それも十分でなく、そのあと、さらに何回も何回も恩賞をつづけなければなりませんでした。 |

安達泰盛(?~1285年)娘を北条時宗の妻として勢力をふるいましたが、平頼綱と対立しほろぼされました。

|

② 異国警固番役

御家人たちの不満はまだあります。元がもう一度いつ攻めてくるかわからないのですから、九州の防備はいつも厳しくしておかなければなりません。

幕府は文永の役のあと、九州におくった北条実政にひきつづいて、その後も北条氏一族を九州におき、一二九三年(永仁元年)以後は、鎮西探題として、九州全体の軍事や政治を行わせることにしました。

また、九州の御家人たちは、文永の役のあと、当番をきめて、北九州のまもりをつづけていたので、これは異国警固番役とよばれていました。

この役目は、弘安の役のあと、ますますしっかりつとめなければならなくなりました。

やがて一年交替ということになったのですが、一年間は自分の領地を離れて、武器や生活費も、いっさいが自弁でした。

外敵の襲来にそなえて用意をするという負担は、いつまでつづくかわからないことですし、到底、やりきれなくなってしまいます。

御家人の仕組は、九州ばかりでなく、全国的にも大きくかわってきました。

|

高利貸 生活が苦しくなり,高利貸から

銭をかりる人がふえました(山王霊験記絵巻)。

|

地方武士の屋敷 堀と板塀にかこまれ、門の上は矢倉になっています。

板じきの部屋のおくに畳がみえます(一遍上人絵伝)。

|

③ くずれゆく御家人の仕組

御家人は、その領地を一族のものにわけていました。

相続のときは、分割相続といって、自分の子供たらみんなに領地をわけてゆずっていたのですから、年月がたち、代がかわっていくと、わけられた土地は、だんだん小さくなっていくのは、当然のことでしょう。

御家人の数がふえても、領地が小さくては、貧乏な御家人が多くなって、御家人として役目をはたすのも苦しくなってしまいます。

それに従って、主従関係も、くずれだします。

元寇以後は、そういうこともひどくなりましたした。

それに、鎌倉・京都・九州の交通もはげしくなり、商品もでまわり、銭貨(せんか)がゆきわたります。

銭のない御家人の生活は困る一方でしょう。

関東の武将が守護になって、遠い西の国々にでかけることも多くなり、武士の往来もにぎやかになるのですが、また、はなやかな京都のふうが鎌倉をはじめ、関東へもはいりこんでくることが多くなりました。

いろいろなことで、御家人の生活が苦しくなってきました。

御家人たちは、その役目をしとげるために、借金をするものがふえてきます。

とくに、一番大事な土地を質にいれて、金をかりてかえすことができず、土地が御家人の手から離れていくことも多くなりました。

地方地方の名主たちなどのうちで、借上という、高利貸しの商いをするものが繁盛します。

これは、幕府にとっては大変なことですから、とうとう一二九七年(永仁五年)に幕府は徳政令

*

というのをだして、御家人の貧乏をすくおうとしました。

徳政というのは、字のとおりにいえば苦しみをすくう、徳のあるよい政治という意味です。

しかし、この時のは、御家人が領地を売ったり、質入れしてはいけない、売ったものはただでもとの持ち主が取り返せる、こののち金銭についての訴えは、うけつけない、というのでした。

御家人にとっては徳政でも、世の中全体には、かなりむちゃなもので、御家人がいちじはたすかっても、結局効果はあがりません。

永仁の徳政付とよばれたものでした。

御家人の仕組が、このようにくずれてくると、方々の地方の名主平地侍率農民のなかには、年貢をうばいとったり、あばれまわってみたり、守護や荘園の領主の命令をきかない連中も多くなってきました。

幕府や荘園の領主は、そういうのを悪党とよんで、とりしまろうとしたのですが、なかには、なかなかいきおいの強いのがでてきて、だんだん独立して、地方の土豪のようなものになってしまうのもいます。

悪党といっても、地方地方によって、御家人についてみたり、御家人に反抗したり、農民をいためつけたり、農民を味方にしたり、じつに、いろいろさまざまのものがありました。

しかし、とにかく、幕府や荘園領主にとっては、しまつにおえない、やっかいかものになりました。

世の中のようすが、幕府のはじめのころとは、すっかりちがってきています。

政治をなんとかたてなおして、しっかりしたものにしなければ、北条氏も弱ってしまうのでした。

* 永仁の徳政令

御家人の貧乏をたすける目的で、鎌倉幕府が、執権貞時のとき、永仁五年にだした法令が、永仁の徳政令とよばれています。

いくつかの箇条のうち、とくに御家人が領地を売買したり、質入れすることを禁ずるとか、前に売ったものも、買い手が御家人で幕府がそれをみとめたか、二十年以上すぎたもの以外なら、ただでとりかえすことができる。

また、そのほか、銭の借り貸の訴えは、うけつけないなどというのが、おもなことでした。

しかし、これは信用をこわし、経済界をみだすことが多く、翌年には、この法令をうちきることにしました。 |

④ 移り変わる執権政治

幕府の勢いの基礎は、御家人の力でしだのに、いろいろなことで、その御家人の力が大きくゆらいできたのでした。

到底御家人としての役目をはたしきれない、というので、つぶれていくものがでてきます。

一方、幕府の、つまり将軍の御家人ではなく、北条氏の家人になってしまったり、また、守護そのほかの有力な武将の家来のようになって生きのびようとするものもでてきました。

また、新しく力をもってきた現地の荘官や地侍を家来にして、領主として独立するような勢いを示すものもあります。

ことに元寇以後は、御家人と非御家人の区別もそんなにはっきりしたものでなくなってきた、ということもあったようでした。

そういう御家人をあいてに、幕府の執権政治をまもりつづけていくためには、どうしても北条氏の力を強くしなければなりません。 |

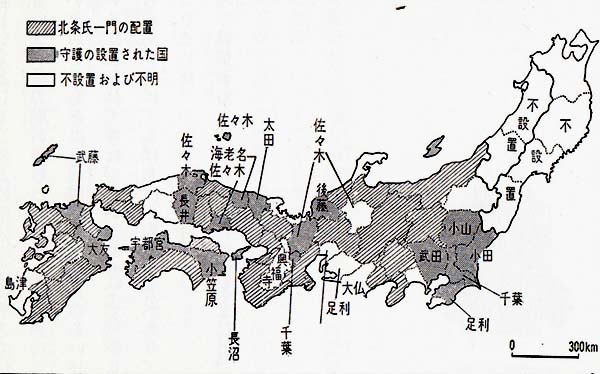

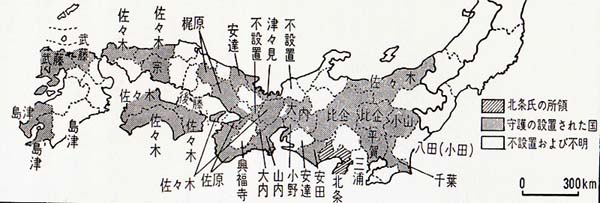

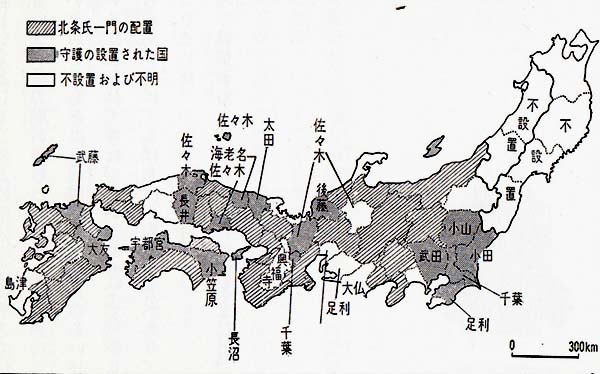

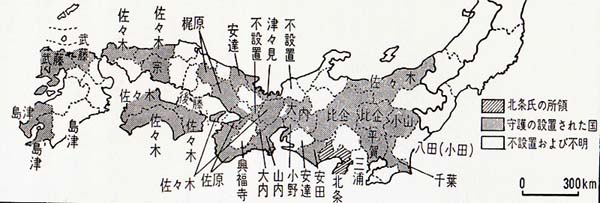

鎌倉末期の守護分布図

下の鎌倉初期とかなり変わっている。

|

元寇前後のころから、北条氏一門で守護になるものが多く、ことに西日本では大部分そうなって、やがては日本の国々の半分近くの守護が、北条氏一門で占められてしまいました。

この北条氏一門にたいして、頼朝いらいの幕府の御家人は、外様(とざま)とよばれます。

さらに北条氏一門といっても、北条本家(北条義時の法号をとって得宗家(とくそうけ)といわれました)の力を強めることが必要でした。

そこで、得宗家の家臣たち(御内(みうち)とよばれました)の力も強くなってきます。

霜月騒動は、その現れでした。

また、御内の中心になる人物が、内管領とよばれて、大変な力をもつようになります。

霜月騒動のあと、七年半にわたった平頼綱の専制政治は、そのもっともいちじるしい例でした。

しかし、一二九三年(永仁元年)、平頼綱は執権の貞時にころされました。

ここに、幕府の御家人(北条氏の外様)、北条氏一門、北条本家(得宗)と御内、とくに内管領、それにまだ小さくとも新しい力として、地方の現地の荘官や名主などの地侍という、勢力層が現れてきました。

幕府の勢いのもとになっていた御家人の間が、いろいろにわかれてきた、ということです。

そして、それらの間に、しばしば、もめごとがあり、争いがおこりました。

こうして、執権政治も、ゆれうごいていきました。

top

**************************************** |