|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 参考資料

|

三章 地方のくらし

1 経済のうごき

① 経済の基礎

② 土地開発の奨励

③ 経済のゆきづまり

④三世一身の法

⑤ 墾田永世私有の令

⑥ 大土地所有者の出現

2 国司と郡司

① 律令国家の方針

② 国司の働き |

③ 郡司の立場

④ 郡司のくらし

⑤ 郷里制の成立

3 百姓のつとめ

① 百姓とは

② 豊年の祈り

③ 農家の一年

④ 防人のつとめ

⑤ 兵役の義務 |

右の図 狩猟捍溌図(かんぱつず)

聖武天皇の遺品を今日までつたえる正倉院御物には、実にすぐれた美術工芸品が数多くみられます。

ここに示した図は、琵琶をひくとき、バチのあたる部.分に張った皮にえがかれた絵です。

地色には丹をぬり、その上にいろいろな顔料で絵をえがき、さらに表面全体に油をひいて、つやをだしています。

上と下の図柄は、馬に乗った人物が虎狩りをするありさま、中は獲物を料理し宴会を催しているありさまをあらわしています。

(宮内庁正倉院事務所)

|

|

1 経済のうごき top

① 経済の基礎

はなやかな天平文化をつくりあげ、整然とした律令体制をきずいた奈良時代の人々の努力は、こんにちの我々としても、おおいに学びとらなければならないでしょう。

そのような高い文化と国家の体制とを完成するためには、天皇を中心とした貴族や役人たちが、人民を支配する強い統制力を働かしたことも大きく影響したでしょう。

けれども、なにをおいても忘れてはならないのは、そういう活動をささえた、経済力です。

そこで私たちは、ここで、当時の日本の経済力が、どのようにして生みだされたか、直接に生産活動にしたがった人民のくらしの姿をとおして、しばらくながめてみることにしましょう。

② 土地開発の奨励

日本歴史をつうじて、国民が海外に大きく発展していった時代のことを考えてみますと、そのような時代には、いつも、国民の生活力が旺盛で、脈々たる気力がみなぎっていたことがよくわかります。

また、そういう活気ある時代は人目がふえ、国の生産力がおおいに高まったときでもありました。

奈良時代に、日本の人口がどのくらいあったか、また、当時の生産がどのようであったかは、はっきりと統計でしめすことはできません。

しかし、いろいろの点からみて、かなり人口が増加し、その人口の増加におうじて、生産力がおおいに高まったことだけは、はっきりしているようです。

なぜならば、この時代には、盛んに未開の土地を開拓しなければならないという命令が発せられていますし、また、それを奨励する記稘が、当時の文献にたくさんみられるからです。

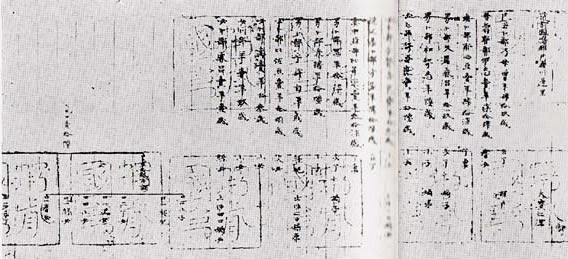

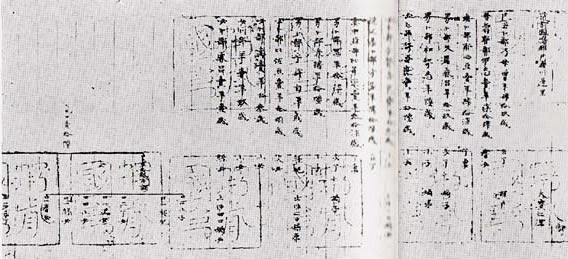

筑前国の戸籍

戸籍はふつう上質の黄麻紙(こうまし)にけい線をひき、楷書できちんと書いた上に国印をおします。

書き方は国ごとにいくらかちがいますが、この戸籍では最初に人名を列記し、そのあとに総計と、次回班給の口分田の総額がしるされています。

右の写真は筑前国卜部乃母曽(うらべののもそ)一家の戸籍です。

(正倉院文書) |

|

③ 班田制のゆきづまり

大化改新いらい、戸籍計帳の調査がひろく行われ、班田制(班田収授)のやり方も、しだいにととのってきました。

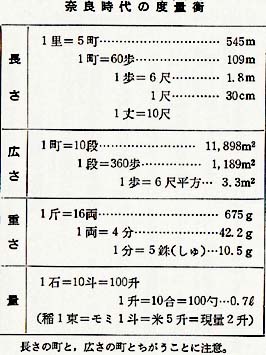

当時は、六年ごとに戸籍をしらべなおし、その人口の数におうじ、六才以上の男子には二段(約二千平方メートル)、女子にはその三分の二の広さの田を分がちあたえました。

つまり律令国家では、すべての田地を公地とし、それを国民である公民に均等にあたえたのです。

この制度が「班田制」(はんでんせい)です。

農民は、このあたえられた田(口分田)をたがやし、一定の租税をおさめ、そののこりを自分の生計のもとでにくらしていました。

ですから、班田制の行われた当時では、人口がふえるにしたがって、これに配給する土地もまたふやさなければなりません。 |

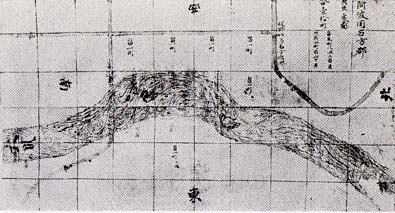

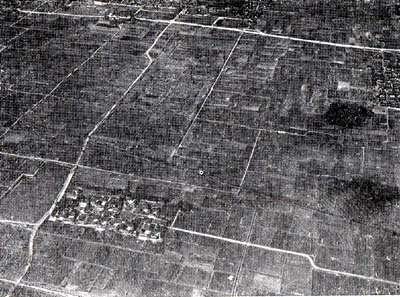

阿波名方(あわなかた)郡大豆処(だいずどころ)絵図

758年につくられた阿波(徳島県)の東大寺領の絵図。

1町ごとに区画された中央部の10町が領地。

そのうち5町8段余が畠で、あとは川成

(かわなり=洪水のとき水につかる田)とされています。

|

それができなければ律令国家にひびが入り、やがてくずれ、おとろえてしまう運命が、当然おとずれましょう。

そこで、歴代の天皇は、一方では未開地を切りひらいて耕地面積の増加をはかり、また一方では栽培技術の進歩や、耕作方法の改良をはかって、生産の増進をねらいました。

たとえば七二二年(養老六年)に、天皇は良田百万町歩(約百万ヘクタール)を開墾するようにとの命令をだしたことがあります。

この大計画は、そのまま、すぐ実現されたようすはありません。

けれども、この詔のなかには、おおいに耕地をふやさなければならないという考えのあったことだけは、うかがうことができます。

しかし、ただ開墾して耕地をひろめよと、いくら奨励しても、それが公地公民のたてまえをとるかぎり、なかなか思いどおりには進みません。

いくらほねを折ったところで、かならずしも自分の所有地になるとかぎらないところを、犠牲的に開墾する人は、どうみても、でてきそうもありません。

もともと大化改新の班田制は、貧富の差がはげしくなった社会を、平均にしょうという趣旨から行われたものでした。

土地の私有を制限しないでそのままほうっておくと、一方に大地主が出現するのに対して、他方に貧しいものがでてきます。

しかし、これを是正するために、極端に統制をすると、人々の働く意欲をうしなわせます。

この二つをどのようにうまくからませ、どのようにしかけていくかが、政治のもっとも大切なところでありましょう。

班田制のゆきづまりは、ひとつには、ここに根ざしていたのです。

そこで政府は、このゆきづまりを打開するために、一方で開墾を進めると同時に、土地国有制をすこしずつ修正して、しだいに、開墾した土地の私有をみとめる方向に進んでいきました。

|

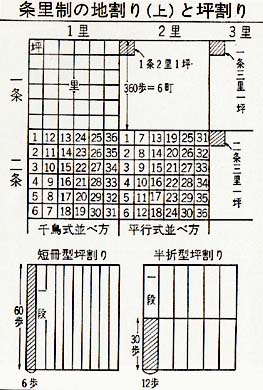

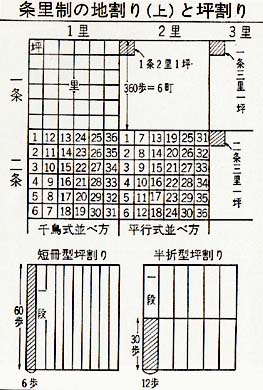

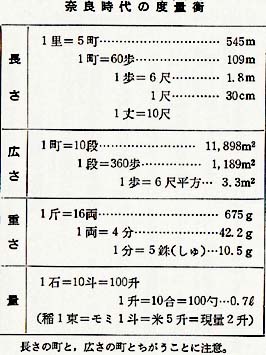

* 条里制

大化改新で制定された土地制度、つまり班田制をじっさいにおこなうためにはむずかしい問題がたくさんありました。

土地の広さをはかり、口分田を分けあたえるといってもいざ実行するとなると容易ではありません。

そこで政府は、土地を支給しやすいように一定の区画にくぎる地割り制を考えました。

それが条里制で、七世紀後半ごろに整備されたといいます。

条里制では、だいたい郡ごとに土地を六町(約六五四エートル平方)にくぎって里とし、里を東西にならべたものを条とよびました。

里はさらに各辺を六等分して一町平方(一万一八九八平方メートル)三十六区画にくぎりこの一区画を坪とよびました。

いわば土地全体を一町平方の碁盤目に区画したもので、これにより耕地の所在地を何国何郡何条何里何坪と明示できるようになりました。

坪はさらに短冊型や半折型に十等分されますが、これが一段です(左図参照)。 |

|

④ 三世一身の法

その第一のあらわれが、七二三年(養老七年)にだされた有名な「三世一身の法」です。

これは、新しく水田をひらいたものには、本人をふくめて子孫三代にいたるまで、その開墾地の私有をゆるすという法律です。

また、一度ひらいた水田で、荒れはてたところを、もう一度切りひらいたものには、その人一代にかぎって、土地の所有をゆるすということでした。

荒廃した水田がおびただしく現れてきたのは、班田制の弊害が、すでに大きく口を開いてきた証拠になります。

班田制では、一定の租税をおさめるならば、あたえられた土地を自由に耕作することがみとめられていました。

ところが政府が、国家的な大事業をおこせばおこすほど、多くの租税を必要とし、また、多くの庸役(公用の人夫)を必要としたわけです。しかも、その負担は、すべて班田農民にかかってきます。

そこでこの重圧にたえかねて、班田の農民である資格をすてて、他の地方に逃亡する者がふえてきました。

したがって、そのあとには、荒れた土地がたくさん姿をみせることになったわけです。

そういう荒れ地をなくそうとするのが、この三世一身の法の一つの目的でありました。 |

条里制のなごり

律令政府はすべての田地を公有とし、里・坪(町)・段・歩の

単位(左上の図参照)により区画し、人民に支給しました。

条里のあとは近畿・山陽・北四国・北九州を中心に広くのこっています。

写真は空からみた奈良盆地の条里のあとです。

|

⑤ 墾田(こんでん)永世私有の令

三世一身の法の制定によって、すこしは人々の開墾欲が刺激されたようでした。

それにしても、せつかく努力して開墾した田を、三代すぎたら国家にかえさねばならない、人手にわたってしまうということでは、なお安心のできないのが、人の心というものでしょう。

そのため開墾の実績は、しだいにあがらなくなってきました。

そこで政府は、ついに七四三年(天平十五年)、開墾した田は、本人が永久に私有してよいという、墾田永世私有の法令をだしたのです。これは、日本の土地制度のうえからいって、大変大きな変革だったといえましょう。

こうして、土地の私有を大蝠にみとめたことによって、再び開墾は進み、耕地はしだいにひろまり、これにともなって大口もふえ、国の生産力もまたおおいにあがってきたのです。

しかしながら、公地公民の原則を第一にかかげた律令国家が、これまで進めてきた原則をやぶって、土地の私有をみとめたのですから、これは、政治や社会のうえに、大きな変動をあたえるいとぐちをつくりだしました。

これによって、徐々ではあったけれど、律令国家の基礎がゆらぎはじめ、やがて、その体制が大きくくずれる原因をつくるにいたりました。

⑥ 大土地所有の出現

|

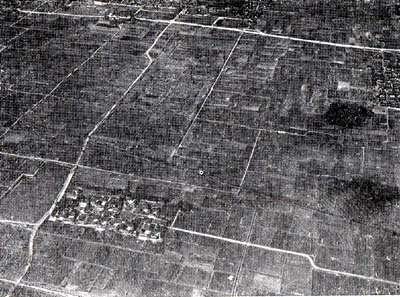

東大寺の庄園 これは766年に作製された

東大寺領越前国足羽郡道守庄の絵図(部分)です。

この庄園は現在の福井市西方、足羽川と日野川の合流点を中心にひろがり、面積300町(約300 ha)におよび、東大寺庄園ちゅう最大のものでした。

|

左図と同じ地域の航空写真に、

道守庄の位置(白線で示した所)をしめしたものです。

|

しかしこれとならんで、もうひとつ注意しなければならないことがあります。

それは、大きな寺院や神社とか、有力な貴族たちが、この法を利用して、権力と経済力とにまかせて、ますます私有地をひろめ、私腹をこやしていたことです。

開墾という事業は、けっしてなまやさしいものではありません。多くの労働力と多額の資本とを必要とします。

ですから、だれでもができるという仕事ではありません。

これをなしとげることのできるのは、いうまでもなく、大きな富をもつ社寺や貴族などです。

このようにして、有力者はますます大規模な土地の開墾を行って、それを自分の私有地にし、ますます富み栄えます。ところが資力のないものは、その雇われ人となって、その下で働くことになります。

こうして、貧富の差は、ますます大きくなっていきました。

これらの大社寺や貴族たちの私有地は、はじめは輸租田(ゆそでん)といって、国家に対し、きちんと租税をおさめていました。

ところがしだいに、それをおこたるようになり、だんだんと無税地がふえてきました。

こうした貴族たちの私有地は「何々の庄」とよばれたので、一般に「庄(荘)園」といわれています。

平安時代に発達した荘園制のもとは、すでにこのころからめばえることになったのです。

2 国司と郡司 top

① 律令国家の方針

大化改新の一つの目的は、地方の豪族の勢力をおさえ、天皇中心の国家体制、つまり中央集権的な政治体制をつくりあげることにありました。

天皇を中心とする中央政府が、政治上の支配力を高めるためには、なるべく地方に住む豪族をじょうずに統制することが大切です。

けれども、そのために中央と地方とが、いつも対立するようでは、充分に実績をあげることはできません。

やはり、地方の人たちの強力な支持がなければ、その実をあらわすことができません。

これは、いつの時代でも変わらない大原則といえるでしょう。

当時の地方政治の責任者は国司であり、郡司でありました。

この国司と郡司とが、民政上にどのような功績をしめすかが、じつは天皇政治をささえる大きなかなめともなっていたわけです。

そこで中央政府は、一方において国司らを統制する意味もあって、地方官が国々の政治にはげみ、その実績をあげた場合には、おおいに功位をほめたたえ、ぎゃくに実績をあげえなかったものに対しては、強く叱責する、という策にでたわけです。

七一二年に、太政官が有能な地方官の条件としてあげている点は、つぎのようなものでした。

一、国や都の人口が増加し、調庸などの租税収入がふえること。

二、農事や養蚕をよく指導して、貧しい農民がへってくること。

三、農民の逃亡や、盗賊をよくとりしまっていること。

四、裁判が公平で、訴訟事件が少なくなっていること。

五、中央政府に申告する事務におちどがないこと。 |

などでありました。

② 国司の働き

国司のなかには、かつて地方の豪族としておおいに力をふるい、その先祖のなかには、大和朝廷に反抗したものもあったくらいでした。

それだけに、国司の地方における地位や権力には、なお強力なものがありました。

けれども、律令国家の中央集権的体制がととのうにつれて、昔は反抗的であった国司も、しだいに忠実な官僚として、中央政府につかえるようになりました。

国司は、ただ中央官庁の命令を実施する地方官であるというほかに、自分の管轄する区域の百姓だもの幸福なる生活を保証する役割をもまた果たさなければなりません。

つまり国司には、地方統治の責任者として、人民との間に強いつながりがたもたれていたわけです。

ですから、百姓のために、よい政治を行うことを、なによりも大切だと考える国司も少なくありませんでした。

和銅のすえに、九州の筑後国(福岡県)の国司に任ぜられ、また肥後国(熊本県)の国司をもかねた道首名(みちのおびとな)という人がいました。

かれは、民政に対して非常な情熱をそそぎ、そのありさまが、当時の書物にくわしくのっています。

それによりますと、かれは幼いときから律令の学をおさめ、官吏としての職務に精通していました。 |

国府のあと 防府市にある周防国国府のくりや(台所)あと。

かつては方八町の区画のなかに多くの役所がたちならび、

地方政治の中心となっていたのです。

|

任地におもむくと、国内の産業を盛んにするために、いろいろな法規をつくり、農業経営の方法もおしえました。

田のうねごとに果樹、野菜をうえさせたばかりでなく、鳥や豚の飼い方にいたるまで、くわしく、ことこまかに、手をとって教えたというのです。

また、ひでりの害をふせぐために、百姓を動員して、いたるところに灌漑用のため池をつくりました。

そのため、国々の百姓は心から感服して、みなそのいうところにしたがったといいます。

そして、かれが死んだのちは、百姓らはこぞって、この首名(おびとな)を神としてまつり、長く信心の対象とあがめていたということです。

こういう国司たちの熱心な働きによって、地方の開発は、しだいに進んでいきました。

③ 郡司の立場

国司の長官が今の県知事にあたるならば、郡司は、その下の市町村長にあたるといったらよいでしょう。

国司がどちらかというと、中央政府より派遣された官吏という性格が強いのに対して、郡司はそれ以上に土地の人々と密着していました。

また、国司が貴族のなかから任命されたのに対して、軍司はあくまでも、その土地、土地に住んでいる豪族が任命されるたてまえでした。

それだけに、地方の人民にとっては、気心も知れ、素性もわかっているので、その結びつきには、国司などとは比較にならないほど緊密なものがありました。

国司はその職務の功績がみとめられると、だんだん位があかって、やがて、中央の重要な官職にかがえいれられるのが例でした。

けれども鄒司の場合は、どんなに実績をあげても、また、どんなに長い間つとめあげても、官職や官位があがったり、他の国へ転任になるということはなかったのです。

ここに、国司と郡司との大きなちがいがあるわけです。

ですから、国司が中央政府の意向によって、その政策をきめるのに対して、郡司はどちらかというと、地方の人民の代表という形をとっていました。

その関係は、つぎの平安時代に入ると、ますますはっきりしてくるのです。

|

肥君猪手(ひのきみいのて)の戸籍

筑前国島郡の郡司猪手の戸籍(七〇二年)です。

当時は一般に大家族制で、一戸あたりの

平均人員は二五人もいましたが、

さすが郡司だけあって、猪手の家は

一二四人(うち奴婢(ぬひ)三七人)もいます。

|

|

④郡司のくらし

郡司が、どのようなくらしをしたかという実際の姿は、正倉院におさめられた戸籍などから、うかがうことができます。

たとえば、筑前国(福岡県)島郡(しまごおり)の郡司の長官、肥君猪手(ひのきみいのて)の場合をみてみましょう。

かれの家には、主人以下いとこにいたるまで、合計十七人の家族がおりました。

そのほかに寄口(きこう)としるした家族が三組で十八人、以下、奴婢(ぬひ)といって農事や家事につかわれるものが三十七人、その他を加えて合計すると、老若男女あわぜて、百二十四人の多くをかぞえることになります。

つまり、当時の郡司の家族構成は、大家族制度をとっていたということが、はっきりしているわけです。

このような大家族になると、とても、普通の広さの家屋ではおさまりきれません。

おそらく、岐阜県の白川村にある大家族制の合掌づくりのように、何階にもわかれた大きな家がっくられて、そのなかに同居していたものと思われます。

それにしても、百数十人の家族が、全部一軒の家に住めたとは考えられないので、おそらく、広い屋敷のなかに、いくつもの家がたてられ、それらが一家をなして、日々の労働にあけくれていたにちがいありません。

ところが、この郡司の屋敷は、同時に郡内の民政を行う役所の敷地でもありました。

そういう役所が軒をつらねてたてられていたわけです。

郡司の下には、多くの書記や、さらにいろいろの雑用につかわれる人たちがいました。

これらの人々が役所のなかや、あるいはその近所に住んでいたとすると、一つのまとまった集落をつくることになります。

こうした形態がしだいに発達して、やがて平安時代の荘園領主の屋形の形式となり、武家屋敷のもとを形づくったのです。

⑤ 郷里制(ごうりせい)の成立

奈良時代の地方制度を考えるときに、忘れてならないのは「郷里制」です。

七〇一年に制定された大宝令では、地方の行政制度は、国・郡・里の三段階になっていました。

これは、五十戸を一里とさだめ、そのうえに郡をおき、国をおくという制度です。

ところが、七一五年ごろから、里を郷とあらため、郷をさらに二つないし三つの里に分割することにしました。

そして国・郡・郷・里の四段階の制度にしたのです。

いまでも、地方にいくと、二つ三つの村をあわせて「何々郷」とよぶことがありますが、それは、この時代にはじまった地方制度のなごりです。

こうした地方行政区分の改正は、どういう必要があってなされたのでしょうか。

その理由をはっきりと知ることはできませんが、おそらく大陸の唐が州・県・郷・里の四段階制をしいているのにならったのではないかと思われます。

この制度のもとになる「里」は、二十戸ほどの戸数をもつ部落です。

そのなかを、里正(りせい=村長)がむちを手にして、なまけものはいないかと、検分してまわったといわれます。

このようにして律令国家の統制力が、地方の末端にまでしみとおることになったのです。

右図の a b c

a 左右京職は都の行政を、東西市司は市のとりしまりをおこなう役所。

b 摂津職は難波(大阪)においた役所。

c 大宰府は中国・朝鮮に対する国防・外交をあつかうため、北九州におかれた役所。 |

|

|

3 百姓のつとめ top

① 百姓とは

中央や地方の政治にたずさわる役人に対して、それらの人たちにおさめられ、生産にしたがいながらくらしていた人たちを、当時「百姓」といいました。

百姓という言葉は、こんにちでは、農業に従事する人のみをさすことになっています。

けれども当時は、支配者にひきいられ、その命令にもとづいて働いているすべての人を百姓といいました。

つまり、こんにちでいうならば、人民とか、庶民という言葉がこれにあたりましょう。

したがって、百姓のなかには、漁師もあれば、職人もありました。

農業もやれば、市場で働く人もあったわけです。

これらの百姓たちの多くは、口分田(班田制にもとづいて支給される田地)の耕作に従事していたので、のちには、主として農民だけをさすようになりました。

百姓たちは、ふだんはそれぞれの家業にたずさわっていますが、ときには、中央政府のもとめにおうじて都にのぼり、朝廷や中央官庁の雑役につかわれたり、支配者たちが必要とする用具の製作にあたったりする義務をおわされていました。

しかし、いずれにしても、彼らの生活水準はきわめて低く、かなり貧しいくらしであったことは、山上憶良の 「貧窮問答歌」が、そのありさまをよくあらわしています(二章4の⑤)。 |

奈良時代の庶民 左は農夫、右は都の市民。

|

この時代の農民たちは、実際に農業をいとなんで、どのくらいの収穫量をあげ、どのていどの生活をすることができたでしょうか。

これまで学者の研究がいろいろと進められていますが、結論はでていないようです。

しかし、それらの研究をまとめてみると、大体つぎのようです。

いまかりに、十人家族(男三人、女五人、ほか六才以下の子供二人)の家があったとしましょう。

その十人家族には、令のきまりによって、口分田が総額一町二段二百四十歩(約一・二一ヘクタール)支給されることになっていました。

さて、この口分田からの収穫で、はたして十人の家族がやしなえるでしょうか。

当時の資料から計算すると、その総収穫高は合せて七石五斗(約一二五キログラム)にしかなりません。 |

【口分田】

6才以上の男子には2段(約21アール)、女子にはその2/3にあ

たる1段120歩(約14アール)の田地が支給されました。

【収量と租】

1段の収量は稲50束(約180リットルで、現在の収量の約1/4)。

租としてとられるのは1段につき2束(そく)2把(わ、約9リットル)でした。 |

|

これは、現在の平均収量の四分の一以下です。

十人の家族が飢えをしのぐだけでも、一年問、少なくとも十二石二斗(約一八三〇キログラム)の主食が必要ですから、この収穫高では、一年のうち五分の二は、なにもたべずにいなければならない勘定になります。

つまり、口分田だけの収穫高で家族をやしなうことは、とうていできなかったのです。

それならば、当時の人たちは、どんな具合にくらしをたてていたのでしょうか。

百姓たちが、口分田の耕作だけで生活していたとは、どうみても理屈にあわないことになります。

ちょうど、俸給だけでくらしのたたないときに私たちが考えるように、百姓たちは、なんらかの方法で、それを補うように努力したのです。いまでいうアルバイトにあたりましょう。

農民のうち余力のあるものは、他人から口分田を借りてたがやそうとくわだてました。

一定の小作料をはらいさえすれば、あとは自分の収入になるのですから、それを家族の食糧にあてるとか、他人に売って必要な物を買うとか、いろいろの方法を考えて、生計がたつようにつとめたようです。

しかし、それにしても、けっして充分な収入をあげることはできませんでした。また、家族の飢えをしのぐこともできませんでした。

したがって、凶作や天災にあって、飢饉(ききん)にみまわれたときには、たちまちのうちに、彼らのくらしはくずれてしまう心配があったわけです。

② 豊年の祈り

当時の農民のくらしは『風土記』とか、あるいは『万葉集』の歌の中から、その面影をしのぶことができます。

それらをみながら、農民たちの一年の生活のあらましをながめてみることにしましょう。

まず、彼らの最大の関心事は、いうまでもなく農耕の作業にあったわけです。

そこで農民の一年は、ことしの稲作が豊年であるようにと祈る春の祭りからはじめられます。 |

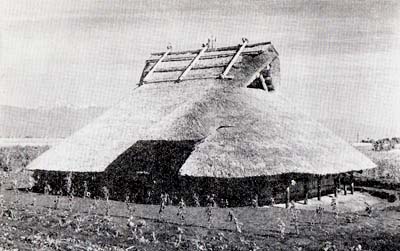

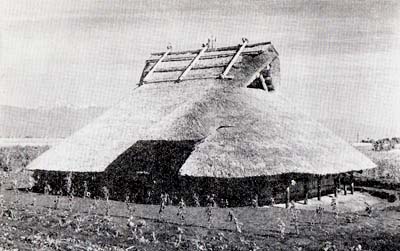

奈良時代の農家 長野県塩尻市宗賀(そうが)で

発見された奈良時代の住居あとに復原されたものです。

この平出(ひらいで)遺跡からは水がめや

鉄製の農具(右図)なども出土しました。

|

鉄製のすき

長野県平出遺跡出土。U字型の

一方に木の柄をつけて使います。

|

農業にたずさわる同じ郷、里に住む近郷近在の人たちは、自分でつくった御神酒や、ごちそうをもちよって、氏神の境内に集ってきます。

あるいはまた、田のあぜみちにまつってある田の神さまの小さなほこら(祠)や、石像のまえにより合って、ゆたかなみのりをもたらすよう、神に祈るのです。

朝廷でもまた地方の神社でも、農業国であったわが国では、昔から豊年をまちのぞむ晨耕年中行事や祭礼が数多く行われました。

あるいはまた、祈年祭を行って、恆く人々が一年じゅう健康であるようにと祈り、ひでりのときは雨ごいの祈祷をささけ、病虫害のひどいときは虫よけの祈祷を行って、稲づくりの田仕事がぶじにすむようにと、深い祈りをささげたのです。

③ 農家の一年

春の祭りに人々が集って、田仕事のぶじや豊年をいのり、秋には、その収穫を神に感謝して、おおいに楽しみあうということは、昔もいまも変わらなかったようです。

春の祭りをすました百姓は、いよいよ、農作業にあげくれる毎日をすごすことになります。

池や沼を田にした湿田では、半身もどろにつかって働かねばならないところもありましょう。

また、春早い谷間の田では、その水がつめたくて、仕事がはかどらないこともありました。

そういう苦しみをなめながら田をたがやし、田植えをするありさまは『万葉集』などにも数多くうたわれています。

当時、農具には、すでに鉄製のくわ(鍬)やすき(鋤)がつかわれていました。

けれども、鉄を精錬する技術がそれほど進んでいない時代でしたから、こうした鉄製の農具は、大変な貴重品であったようです。 |

古代の農業

八世紀ごろの口分田で働く農民をえがいたものと思われます。

服装や農具に唐の影響が強くあらわれています。

(上品蓮台寺本絵因果経)

|

八世紀の後半、平城京の市で売り買いされたくわ一丁の値段は、その当時の米三升ばかりの値だったとしるされています。

水田で稲をつくる方法のうち、苗代で苗をそだててから田植えをするやり方は、いつごろから行われたのでしょうか。

これも、農業史のうえでは、たいへん重要な問題です。

昔の日本の田づくりは、じきまき(直播き)といって、苗代田をつくらないで、直接たねもみを田にまく方法でした。

気候のあたたかい南国では、それでも、稲は充分にみのることができました。

けれども、わせ(早稲)をえらばなくてはならない北国では、春の雪どけがおそいので、じきまきでは、どうしても冷害をさけられません。

そこで、早くから苗代をつくり、特別に苗をしたてて植えるという方法が、このころから盛んに行われるようになりました。

この苗代づくりの方法があみだされたために、日本の米づくりの地域は、遠く北のほうまでひろまり、生産高もきゅうに高まったものと予想されます。

稲がみのると、すずめなどがよってきて、これをたべてしまうことは、昔もいまも変わりなかったようです。

そこで、鳥追いをします。

| 衣手に 水渋(みしぶ)つくまで 植えし田を 引板(ひきた) わが延(は)へ 守れる苦し |

これは『万葉集』にのっている百姓の苦労をうたった歌です。

その意味は「苦労して植えた上に、みのれば鳴子(引板)の番をひとりでしなくてはならない。

いつになっても、百姓の苦労というものはたえないものだ」というのです。

その当時から、すでにすずめを追いはらう鳴子がつかわれていたことが、これでわかります。

いよいよ稲刈りの時期になります。それには鉄がまをつかうことが、すでに行われていました。

刈り方には、根刈りと穂首刈りの二つがあって、そのどちらの方法をとるかにょって、それからの仕事の段どりがちがってきます。

根刈りは、茎の根毛とから刈りとる方法です。

それで刈りとった稲わらを、俵や寢どこの敷きわらに利用することができます。

穂首刈りは、稲の穂先だけを刈りとります。

それで、すぐそのままひきうす(挽き臼)にいれ、たてきね(竪杵)でついて脱穀することができます。

ですから作業のやり方は、根刈りにくらべて、大変簡単になります。

収穫がすむと、春の祭りと同じように、田の神に対する感謝の祭り、つまり秋祭りが各地でもよおされます。

とくに新嘗祭(にいなめさい)は、朝廷でも、地方の神社でも、また民間でも、昔から大変おごそかな祭りのひとつとして重要なものとみられてきました。

『万葉集』の歌に、

誰(た)そ この屋(や)の戸(と)押(お)そぶる

新嘗に わが背(せ)をやりて 斎(いは)ふこの戸を |

というのがあります。

その意味は「だれですか、この

家の戸をノックするのは、新嘗(にいなめ)の祭りに夫をおくりだして、おごそかな気持で、感謝のお祈りをしている

のに」というのです。 |

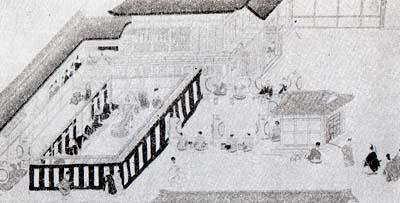

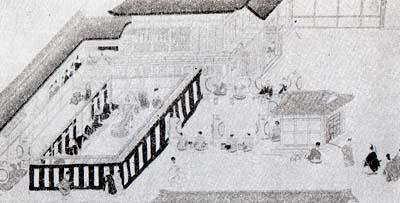

新嘗祭 収穫した新穀を神前にそなえる感謝祭です。

これは宮中での新嘗祭(江戸時代の絵)。

|

冬の農閑期がくると、働き手の男たちは、国司や郡司、あるいは中央政府からの庸役にがりだされます。

その留守ちゅう、女たちは手織りの機を織ったり、仕事着をつくろったりして、長い冬をすごしながら、翌年の仕事始めの準備につとめました。

こうした農家の一年のくらしは、こんにちの奥深い山村の農家の人たちにくらべてみると、よく似ているところが多いようです。

④ 防人(さきもり)のつとめ

農家にとって、秋の収穫ほどたのしいものはなかったでしょう。

けれども、その収穫のかなり大きな分量は、これを税としておさめなければなりませんでした。

けれども、とにかく税としておさめたのこりの収穫で、どうにかこうにか、一年のくらしをたてることはできました。

つつましやかながら、家族の生活をこわさないだけの保障はなされていたわけでした。

ところが、彼らにとって、なによりもおそろしいことがありました。それは、男手が庸役(ようえき)にとられること、また防人となって、辺境の防備に動員されることでした。

『万葉集』には、妻が夫を思う歌が数多くおさめられています。そのなかで、私たちの悲しみをさそうのは、防人となって家郷をはなれ、辺境におもむく夫に対して、その気持をありのままうったえた妻の歌(妻歌=めうた)です。

防人(さきもり)に 行くは誰が背と 問ふ人を

見るが羨(とも)しさ もの思ひもせず |

「防人にいくあの人は、どなたのご主人でしょうかなどと、平気でうわさをしている人たちが大変うらやましい。

この私など、あすにでも防人となっていく夫のことで、胸がいっぱいであるのに。」

という意味の歌です。

万葉時代の男たちは、いつなんどき徴用されるかわからない立場におかれていました。

命令がでれば、どんな辺境へでもでむかなければなりません。 |

防人の妻歌の碑

“まくら太刀腰にとりはきまかなし

せろかまきこむT仟のしらなくを”

夫との別れをかなしむ防人の妻の気持を

うたったものです。(埼玉県美里村)

|

自分の夫に、いつ呼びだしがかかってくるか、戦々競々として、心のやすむことのない妻たちの気持を、いつわりなくあらわしています。

当時の法律によりますと、百姓は、とりたてた租や調(税としておさめる農産物(祖=そ)や、綿・布などの特産物(調=ちょう))などを運搬する労役に服したり、郡司や国司の雑用や土木工事にかりだされたりしました。

これらは庸役(ようえき)、雑徭(ぞうよう)といわれて、前者は一年間に十日間、後者は六十日間という期間、動員されるときめられていました。

これらの仕事は、ぶじにおわれば自分の家に帰って、妻子と生活をともにすることができます。

これに対して兵役の義務は、そう簡単にはまいりません。

⑤ 兵役の義務

成年男子は三、四人についてひとりの割合で、兵役の務めが課せられていました。

徴兵された者は近くの軍団に配属されて、年ごとに通算一か月あまりも、特別な訓練をうけなければなりませんでした。

ところが、それ以上におそろしかったことは、衛士(えじ)や防人に選抜されて、遠い都や北九州へつかわされ、長い期間、防衛のつとめに服さなければならなかったことです。

七三八年(天平十年)、それまで北九州の防衛にあたっていた東国出身の防人がひきあげ、これにかわって、九州の兵士が防備することになりました。

東国出身の防人の部隊が通過する沿道の国々では規定によって、ひとり一日あたり稲四把(わ)、塩二勺(しゃく)ずつを出さねばならないことになっていました。

この部隊は三班にわかれ、第一班は約八百人、第二班は九百五十三人、第三班が百二十四人から編成されていたといわれています。

この防人の出身国をみますと、伊豆国(静岡県)が二十二人、甲斐国(かい、山梨県)が三十九人、相模国(さがみ、神奈川県)が二百三十人、安房国(あわ、千葉県)が三十三人、上総国(かずさ、千葉県)が二百二十三人、下総国(しもうさ、千葉県)が二百七十人、常陸国(ひたち、茨城県)が二百六十五人となっています。 |

軍団の印 筑前国御笠軍団の印。

軍団は国ごとにおかれていました。

|

関東の国々と遠い北九州とを往復する長い旅の間には、いろいろの苦難がっきまとったことでしょう。

寒さや、飢えや、病気のために、途中でたおれるものもでてきました。

一度防人に動員されると、再び郷里へ帰り、妻子に再会することもおぼつかない。

それを知りながら国をでる悲壮な気持、また、わかれる妻子や家族たちの気持がどんなに暗かったか、想像にあまるものがあります。

けれども、そういう庶民の悲しみや苦し人を知りながらも、あえて人民を防人として徴発し、これを辺境に配属しなければならなかった、当時の日本の事情も考えてみなければならないでしょう。

それは、律令国家の体制を、日本の国の隅々までゆきわたらせようとした、中央集権的な政治のあり方の一つのあらわれということができます。

top

**************************************** |