|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 参考資料

五章 大化改新

称徳太子(推古天皇)から持統天皇まで

1 蘇我氏のわがまま

①太子の死去とその業績

②頭をもたげる蘇我氏

③石舞台

④皇位をめぐる対立

⑤遣唐使

⑥二人めの女帝

⑦蘇我入鹿のおごり

⑧入鹿と山背大兄王

⑨わがままをきわめる入鹿

2 蘇我氏の滅亡

①中臣鎌子の考え

②中大兄皇子と知りあう

③改革の準備

④入鹿がころされる

⑤蘇我氏ほろぶ

3 改新の理想と政策

①孝徳天皇の即位

②改新政治の顔ぶれ

③年号と国号の制定

④新しい政治の理想

⑤理想国家をめざして

⑥改新の諸政策

⑦公地公民の制

⑧国・郡・里の制

⑨畿内と駅 |

⑩班田収授の法

⑪調と庸

4 生活の改善と地方開発

①長い困難な道

②悪い習慣をやめさせる

③白雉のよろこび

④東北地方の開発

⑤エゾヘわたった阿部比羅夫

5 外交の失敗と新しい都

①朝鮮と中国の情

②日本の出兵1

③白村江の敗戦

④大宰府と防人

⑤新しい都づくり

⑥近江令の制定

⑦はじめての時計

6 壬申の乱と大宝律令

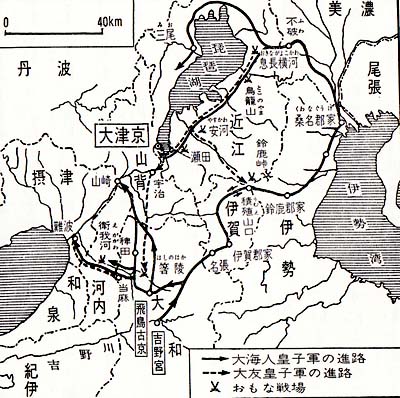

①壬申の乱

②天武天皇

③藤原京

④大宝律令の完成

⑤中央の仕組

⑥地方の仕組

⑦教育制度と刑罰の種類

⑧改新後の社会のようす |

|

法隆寺の金堂と五重塔

法隆寺は、奈良県生駒郡斑鳩(いかるが)町にある古い寺で、六○七年に聖徳太子が建てました。

この地に住宅をもっていた太子が、父の用明天皇の死後をとむらうために墜てたものです。

しかし、その寺は六八一年に全焼し、現在の建物は、七〇八年ごろ再建されたものと思われます。

世界最古の木造建築として有名なばかりでなく、柱や瓦などに、西方文化の影響がみられることでも注目されています。

金堂内部の壁画は一九四九年の火事で焼けてしまいました。

|

1 蘇我氏のわがまま top

① 太子の死去とその業績

聖徳太子は、日本人の生活と文化の歴史のうえに、くらべもののないほど大きな業績を残されました。

それは現代にまで影響しているのです。

きっとその時代の人々は、おどろきの目でそれをむかえ、深い感激をもって、そのさししめす道をあゆんだことは、疑いありません。

なにしろ皇太子でありやがて天皇になるべき方でもあったのです。

しかし、推古天皇が長生きされ、しかも、生きているうちに、位をゆずるという習慣は、まだできていませんでした。

そのため、太子は、天皇になる機会がなく、四十九才で病気のために世を去りました。

今の法隆寺の東院、つまり夢殿(ゆめどの)のあるあたりが、そのすまいのあったところです。

太子がなくなったとき、貴族も農民も心から悲しみました。

年寄りは子供をなくしたように、若い者は父をうしなったように、嘆き悲しむ声が、国じゅうにみちわたったといい伝えられます。

それはおそらく、本当だったでしょう。

太子はやがて、河内の磯長の墓にほうむられました。 |

舎利(しゃり)殿 聖徳太子のすまいであった斑鳩宮跡に

つくられた建物で、中に太子に関する品々が保存されています。

|

その墓は今もそこに残っており、多くの人がおまいりにいくところです。

今は中のほうまでは、はいれませんが、明治のはじめまでは、おまいりの人は、その穴の中まではいって拝みました。

日本の歴史にも、すぐれた人が多くでましたが、この太子ほど大きな影響をあたえた人は、他にいないかもしれません。

② 頭をもたげる蘇我氏

偉大な聖徳太子が、生涯の目的とされたのは、日本を新しい形で統一し、道徳的な文化国家をつくりあげることであったと思います。

太子は、三十年にわたってその努力をかさねましたが、やはり、歴史というものは一時になるというものではなく、太子の予期したところまではいかなかったと思います。

もとより、太子の気持ちは、かなり貴族層の人々の間にゆきわたり、長く忘れられませんでした。

しかし、すぐに、そのこころざしをうけついでいく人がでるというわけにもいきませんでした。

それよりも、これまで太子の勢いにおされて、わがままができないでいた者が、再び頭をもたげました。

蘇我氏がそれでした。

蘇我馬子は崇饑天皇を殺したのち、推古天皇が即位してから、どうしていたのかよくわかりません。

おそらく、つとめて表面にはでないという態度をとっていたかと思います。

しかし、推古天皇といい、聖徳太子といい、血統的にはみな、馬子の近い親族でした。

それだけに表にはでなくとも、陰ていろいろ動いていたことが知られます。

太子の晩年には、『天皇記』などをこしらえるのに、馬子がでてきて力をそえました。

そして、太子がなくなると今度は、太子にかわって政治をすることになりました。

馬子がある時、推古天皇に対し、「今、皇室のご領である葛城県は、もともと私どもがでたところなので、どうか私にくださいませんか。」と、申しました。

しかし天皇は、「あなたは私の叔父さんですが、のちの世になって、女のあさはかさから、大事な土地をなくしてしまったといわれては困りますから、お断わりします。」といわれました。

これによって、推古天皇が、分別のある女性であったことがわかるとともに、馬子が年をとっても欲のふかい男であったことが知られます。

③ 石舞台

馬子の家は、飛鳥川の近くにあり、庭には池をほり、中島をきずくという、いかにも見事な屋敷でした。

それで、人々は、馬子を「島の大臣」とよんでいました。

馬子は長生きをしましたが、その墓と思われるものが、今も残っています。

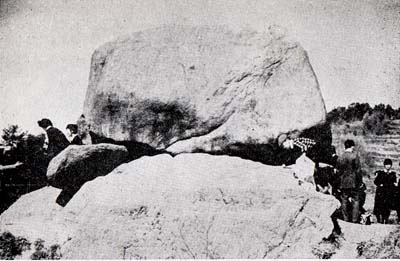

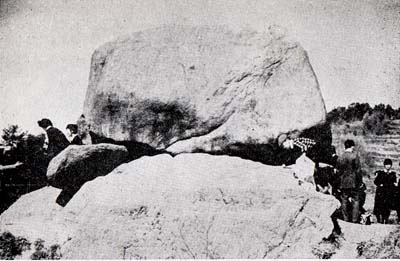

有名な石舞台古墳といわれるものがそれで、上円下方、つまり下を四角に、上を丸く土盛りした形であったと思われます。

遺骸をおさめた石室の石組みは、目をおどろかすほど大きいものです。

また、そのふた石は今、露出していますが、本当に数人の人が踊りでもおどれそうです。

石舞台という名も、そのためにつけられたのです。 |

石舞台 奈良県橿原市の南にのこる古墳で、

蘇我馬子の墓とつたえられています。

現在は上層の土がなくなって、内部の石室が地上に現れています。

|

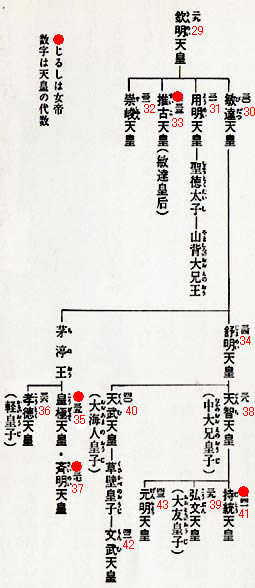

④ 皇位をめぐる対立

馬子が世を去ると、まもなく推古天皇もなくなりました。七十五才でした。

古代は、一般に人の寿命がみじかかったようですが、そのなかで七十をこすというのは、大変長命のほうでした。

ところで、そのあとを、だれがつぐかか問題になりました。

聖徳太子が生きておれば、当然即位されたでしょうが、それが途中でなくなったあと、皇太子をきめないままでした。

そこには、二人の候補者がありました。

一人は、敏達天皇の孫にあたる田村皇子、一人は、聖徳太子の子の山背大兄王でした。

いろいろの条件において二人は、ほとんど甲乙がないとみられました。

推古天皇は、なくなるまえにこの二人を別々によんで、どうかしっかりやってくれ、というようなことをいいましたが、どちらにきめるかについては、はっきりしたことをいいませんでした。

それで、これをきめることは、馬子の子で大臣(おおおみ)である蘇我蝦夷(えみし)の判断にまかせられることになりました。

蝦夷は、馬子ほどの人物ではなく、どちらかというと、平凡な人間でした。

彼は、この大きな問題をあたえられて、だいぶ考えこみましたが、結局、推古天皇の本当の気持ちは、田村皇子のほうにかたむいていたと判断して、これを天皇とすることにきめました。

これが好明(こうめい)天皇です。 好明天皇はしごくおっとりしていて、おおらかな人でした。

|

そのことは、『万葉集』 *

に残された天皇の歌によっても知られます。たとえば、

| 夕されば 小倉の山に鳴く鹿の 今宵は鳴かず い寝(ね)にけらしも |

つまり、毎日夕方になると、小倉山の鹿の鳴く声が聞こえるが、今日は聞こえない。

たぶん、もう寝てしまったのだろう、ということです。

しかし、舒明天皇の即位に対して、山背大兄(やましろのおおえ)王は不満でした。

聖徳太子という、偉大な人物のあとつぎに生まれ、べつにこれでといって欠点もないこの皇子は、当然自分が天皇になるべきだと信じていました。

それが蝦夷の判断によってだめになったのですから、ここに蘇我氏に対しあきたらない気持ちをもつようになりました。

* 万葉集(まんようしゅう)

奈良時代にてきた和歌集です。 その歌は、多くの人からあつめられたものを、大伴家持がまとめたといわれています。 四、五一六首の歌を、二十巻におさめてあります。その作者は、天皇から農民にまでおよんでいる、大きな国民歌集です。 歌は、だいたい漢字音を利用した万葉仮名で書かれています。

長歌・短歌・せどう歌など、いろいろの種類の歌があります。 |

|

万葉集

|

|

唐時代の風俗 たくさんの家来をしたがえた皇帝の行列。

敦煌(とんこう)の壁画を模写したもの。

|

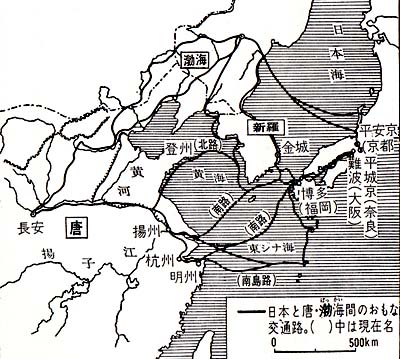

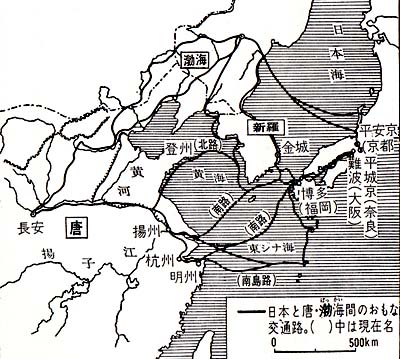

八世紀後半の中国と遣唐使の航路

|

⑤ 遣唐使

この時代に、はじめて遣唐使かつかわされました。

中国では、隋が一時さかんでしたが、すぐおとろえ、かわって唐(とう)がおこりました。

この唐は、隋にもまして強犬となり、その文化も、すばらしいものでした。

まわりの国々は、みな唐と交通することをのぞみました。 |

日本でも好明天皇の二年に、犬上御田鋤(いぬがみのみたすき)と薬師恵日(くすしえにち)(二人とも聖徳太子のときの留学生)をそこにつかわしました。

これが第一回の遣唐使です。

彼らは唐で二回も正月をむかえ、翌々年に帰ってきました。

それだけふかく、唐の文化を学んだことでしょう。

唐では、高表仁(こうひょうじん)に遣唐使の一行を日本まで送らせました。

これは隋のときの先例にしたがったわけですが、やはり、日本の実情をさぐる目的があったにちがいもりません。

一行が難波の港に帰りついたとき、日本では、三十二艘の歓迎船をだしてこれをむかえました。

そうして、その高表仁(こうひょうじん)が帰るときは、対馬まで送りました。

こうして唐との関係は、まことに平和でした。

また朝鮮諸国との間も、おだやかでした。

それは、もはや任那(みまな)を回復するといった積極的な行動に出なかったので、新羅(しらぎ)も、できるだけ日本との関係をあらだてないように、気をつけたためとみられます。

この間に唐のほうでは、隋の考えをうけついで、高句麗(こうくり)を討つくわだてをしていました。

それで高句麗も、いよいよ日本に接近することになりました。

ですから、国際関係は、おだやかにたもたれました。

⑥ 二人めの女帝

しかし、世の中に全く不安がなかったわけではありません。

彗星がでたり、大きな流れ星があったりして、それが実は、天狗であるという噂がとんだりしました。

天狗も今とはちがって、天上の魔物と考えられていたのです。

一般に古代人は、人間と天体・気象との間には、ふかいつながりがあると信じていました。

ですから、すこしの変化でも気にかけて、なにか悪いことのしるしではないかと心配したりしたのです。

そして、こうしたときに政治家は気をつけて、熱心によい政治をしなければならない、というのが、人々の考えでした。

しかし、蝦夷(えみし)は、すこし年をとっていたためもあって、どうも人々の気がすむような政治をしませんでした。

皇族のひとりが腹をたて、蝦夷に忠告をしましたが、蝦夷はそれをとりあげませんでした。

そのうちに舒明天皇が世を去りました。

この天皇の皇后は宝皇女といい、天皇との間に葛城皇子という方が生まれていました。

しかし、この時はまだ十六才でしたので、その成長をまつ意味もあって、宝皇女が天皇になりました。

推古天皇についで、はやくも二人めの女の天皇がでたことになります。

これを皇極(こうぎょく)天皇といいます。

推古天皇のときに、日本は大きな発展をしましたが、この皇極天皇のときにも、後世長く記憶される大事件がおこりました。

蘇我氏の滅亡がそれです。

それを大きな転機として、大化改新が行われ、日本はあらたに、目をみはるばかりの発展をすることになります。

そのいとぐちとなった蘇我氏の滅亡は、どうしておこったのでしょうか。

これは、蝦夷の子入鹿(いるか)が政治をわがものとしたことからぱじまります。 |

|

皇極天皇の即位とともに、入鹿が政治を支配しはじめました。

これは、たぶん、蝦夷が年をとって、大臣としての責任をはたせなくなったためと思われます。

⑦ 蘇我入鹿のおごり

入鹿のわがままかってなやり方について、『日本書紀』

* には、いろいろとくわしくしるされています。

ほろびたものは悪くいわれるのが普通ですが、それらの伝えを多少わりびいて読んだとしても、彼のやり方が、時代の方向と反対であったことは疑いありません。

日本にはすでに、聖徳太子の新政によって、すすむべき方向をしめすレールがしかれていました。

それは結局、天皇を絶対的な中心として国民をかたく一つにまとめあげ、その力を十二分に発揮させることにありました。

これによって、唐や新羅などと歩調をそろえ、極東の新しい国際関係のなかにあゆみでようとしたのです。

太子がつかわした留学生たちも、だんだんに帰ってきて、世界の情勢を伝えました。

それらの話を聞いた貴族たちは、新しい時代のあり方について、いろいろ教えられるところがありました。

ところが、入鹿のやり方はちがいました。

物部氏の滅亡によって競争相手もなくなった蘇我氏は、蝦夷が舒明天皇をおしたてることに成功しましたので、いよいよ有力となりました。

そのため、とうとう、天皇と競争する形となりました。

つまり、その生活を、天皇なみにしはじめたのです。

まず、この氏の故郷である葛城に、高宮をたてました。これは、自分の祖先を世にあらわすためだったのでしょう。

そして、そこで、八佾(やつち)の舞をしました。

これは、八人が八列になって舞うという中国ふうのもので、きわめておおけさなものでした。

この舞は中国では、天子だけが行いうるものとされていたのです。

日本の皇室がそれをやったかどうかわかりませんが、蘇我氏はそれをやって、天皇と同じだといわんばかりの顔をしました。

また、全国の人民をかりだして、今来と(いまき)いうところに、二つの墓をつくりました。

それは大きなもので、その一つを大陵と名づけ、蝦夷のものとし、もう一つを小陵とよんで入鹿自身のものとしました。

これも天皇の墓におとらないものをめざしたのでしょう。

* 日本書紀

『日本書紀』は、七二〇年(養老四年)にできた日本でもっとも古い歴史の本です。

舎人(とねり)親王が中心になり、じっさいの執筆者は太安万侶(おおのやすまろ)であったようです。

この事業は、天武天皇のときにはじまりました。

もとは、『日本紀』といって、本文三十巻、帝王系図一巻からなり、神武天皇から持統天皇までの皇室の歴史を年代順にしるしています。

中国の歴史書にならって、ぜんぶ漢文で書かれています。 |

⑧ 入鹿と山背大兄王(やましろのおおえのおう)

その墓をつくる時の人夫の集め方にも、むりがありました。

山背大兄王の領地からも、かりだしました。

王の家の者が腹をたてて

「天に二つの日なく、地に二人の王はない。民衆を自由に使う権利は、ただ天皇にだけあるものなのに。」

といいました。

それが入鹿の耳にはいったので、入鹿はたいそうおこったということです。

山背大兄王は、さきに蝦夷(えみし)によって、皇位あらそいからおろされ、不満でした。

その家は、聖徳太子いらいの勢力をもっていましたから、物部氏のいない今は、蘇我氏に対抗しうるただ一つの家でした。 それだけに、入鹿としては、山背大兄王を目の上のこぶみたいに考えていました。

山背大兄王の人民をかってにかりだしたのも、王をへこませてやれ、といった気持ちからだったと思います。 |

飛鳥寺付近 七世紀ごろ、朝廷の中心地だったところで、左上の

丘のてまえが蘇我氏の屋敷のあったところといわれています。

飛烏寺は右手にあたります。

|

今、兵庫県の加古川の近くに「石の宝殿」という名所があります。

私もいってみましたが、花崗岩の岩山のいただきに、まるで家を横だおしにしたような形のものがあります。

よくみると、それは、大きな石棺をつくりかけて、途中でやめたものです。

これについ『播磨風土記』(奈良時代にできた地理の本)には、蘇我大臣(おおおみ)がつくったものだとあります。

もし、それが本当ならば、入鹿が自分の墓に使うために、これをつくらせたのかもしれません。

そうした話がのこるほど、入鹿のやり方はおおげさでした。

そして、この工事をきっかけに入鹿は、山背大兄王との仲がきゅうに悪くなりました。

これは、ひとつには皇位の問題ががらんでいたのです。

蘇我馬子の娘が好明天皇の夫人となり、古人大兄(ふるひとのおおえ)皇子を生みました。

入鹿は、これを天皇にしたい気持ちがあり、それには、山背大兄王が邪魔だとみたのです。

じじつ山背王は、この時になっても、皇位へののぞみをすてなかったらしいのです。

⑨ わがままきわめる入鹿

入鹿は、にわかに兵をつかわして、山背大兄王の家を攻めさせました。

今の法隆寺の東に住んでいた王は、いそいで裏の生駒山にのがれました。

まわりの人たちは、いったんここをおちのびて、機をみて攻めかえしてはどうですか、と山背大兄王にすすめました。

しかし王は、どうも見込みがないといって、再び家に帰り、家族全部と首をくくって自殺してしまいました。

これは、あまりにもいたましい事件でした。

世間の人々はこれを聞いて、非常に大きなショックをうけたにちがいありません。 |

生駒山地 奈良盆地と大阪平野をくぎる山地で、飛鳥時代には、

蘇我氏に攻められた山背大兄王が、この山地に逃げたりしました。

てまえは奈良県側で、右上方が大阪平野。

|

親の蝦夷さえ、入鹿の大ばか者め、そんなことをしたら、自分が危ないではないかといいましたが、もうあとの祭りでした。

とにかく、この事件が、蘇我氏の評判をおとしたことは疑いありません。

しかし、入鹿は、すこしも反省しませんでした。

上宮王家をほろぼしてしまえば、あとはもう、自分と競争するだけの力をもつ家はないと考えたのでしょう。

入鹿はそこで、やりたいことを思いきってやろうとしました。

増長した彼は、大邸宅を二つつくり、父の蝦夷のすまいを上宮門、自分のほうを谷宮門とよばせました。

また、子供のことを「みこ」とよばせるなど、すっかり天皇と同じ生活をさせてよろこんでいました。

のちの代に出た、藤原道長(藤原氏が全盛をきわめた時の平安時代の朝臣。九六六~一〇二七年)とか足利義満(足利全盛時代の三代将軍。一三五八~一四〇八年)なども、入鹿と似たようなことをしましたから、昔の日本では、宮廷生活をまねるのが、有力者に共通なのぞみであったようです。

「みやび」という言葉も、そこからでたもので、宮廷ふうということです。

2 蘇我氏の滅亡 top

① 中臣鎌子(なかとみのかまこ)の考え

入鹿が天皇のまねをしようとしたことは、心ある人々を大きく刺激しました。

聖徳太子いらい、天に二つの日なく、俎に二人の王なし、という考えが、かなり強く人々の間にしみとおっていました。

つまり、日本をしっかりした統一体にしたい、というねがいです。

従って、天皇と蘇我氏と、どちらをえらぶかという問題になりました。

結局、人々は天皇をえらびました。

入鹿は、ただその一身一家のためにぜいたくをしている、しかし天皇は、国民の幸福を主としていると判断したからです。

たとえば、その頃、大ひでりがありました。

天皇は飛鳥川の水源池にはいり、地にひざまずいて四方を拝み、天をあおいで雨ごいをしました。

すると、たちまちかみなりが鳴り、大雨がふりだして、作物は一度に生き返ったようになりました。

農民たちはよろこんでばんざいをとなえ、天皇を、至徳天皇(いきおいましますすめらみこと)といって貴とんだということです。

それだけに入鹿のかってなやり方は、人々を怒らせました。

これではいけないと思う者が、だんだんでてきました。

なかでもめだったのは中臣鎌子連(のちの藤原鎌足)でした。

中臣(なかとみ)家は、昔から天皇につかえて、神々を祭ることをつとめとしてきました。

従って仏教問題がおこったときには、それに反対し、蘇我氏ににくまれて殺される者もでたほどでした。

鎌子はそうした家に生まれた関係もあって、もともと蘇我氏に対しては反感をもっていたと思われます。 |

中臣鎌子(なかとみのかまこ)

中大兄(なかのおおえ)皇子とともに蘇我(そが)氏をたおして大化改新をなしとげ、のちに

藤原鎌足(ふじわらのかまたり)と名乗りました。

|

しかし今、彼がたちあがろうとしたのは、そうした家の事情によったのではなく、もっと大きな国家的理想のためでした。

そうした理想は、さかのぼれば、大昔からあったものですが、近くは聖徳太子の活動や、唐との交通によって、いよいよ明らかになってきました。

従って、そのような理想をもとめるのは、鎌子(かまこ)一人だけではなかったのですが、彼はとくに熱心でした。

彼は広い心をもっていて、家の歴史にとらわれず、仏教についても理解かありました。

そうした広い立場で、あれこれと、日本の前途について考えをふかめていました。

② 中大兄(なかのおおえ)皇子と知りあう

彼は、皇極天皇から、祭りの司(つかさ=長官)になるよう命ぜられましたが、病気だといって断わりました。

そして、摂津の三島(大阪府)にあった別荘にひきこもり、あれこれと計画をねりました。

そして、とにかく、大改造をやるほかはない、という結論にたっしました。

それにつけても、鎌子は、皇族のなかのしっかりした人を中心にしなければならないと思いました。

それで皇極天皇の弟の軽皇子に目をつけ、そこに出入りして、仲良くしました。

軽(かる)皇子は人柄がよくて、すなおな性質でしたので、そのほかに、だれか実行力のある方がないかと思って考えてみると、中大兄皇子が目につきました。

中大兄皇子は、好明・皇極両天皇の間に生まれた葛城皇子のことで、地位としては申しぶんがありません。

そのうえに、頭がよくて進歩的で、勇気があり、決断力をもっていました。

ある時、飛鳥の法興寺で、くえまり(けまり)の会がありました。

これは中国に古くからあるスポーツで、この頃、中国へ留学した人が、伝えたものと思われます。

法興寺は、この時代の文化センターでしたから、そこにコートをつくって、若い人々がこれをたのしんでいたのです。

鎌子はそこで、中大兄皇子が、まりをけったとたんにぬげた皮ぐつをひろってさしあげました。

これがきっかけとなって、二人はきゅうにしたしくなり、互いに心をうちあけて語りあうことになりました。

③ 改革の準備

飛鳥川のほとりの南淵(みなぶち)というところに、請安(しょうあん)という学者が住んでいました。

聖徳太子のとき、第一回の留学生として隋におもむき、充分に研究して帰ってきた人です。

儒教に深い知識をもち、あわせて中国の制度についても研究していました。

そこで皇子と鎌子は、彼について勉強しましたが、ゆきもかえりも一緒で、その途中、いろいろの相談やうちあわせをしました。

ひそかに、仲間をふやすこともやりました。

入鹿のいとこにあたる蘇我倉山田石川麿も、二人の話を聞いて、仲間にはいってきました。

入鹿がその一族からさえ、あいそをつかされていたことがわかります。

二人はまた、いざというときにそなえて、武勇の士も味方にひきいれました。

せまい都のなかのことですが、鎌子らはこまかに気をくばりましたので、秘密はよそにもれませんでした。

とにかく、日本をこのままにしておいてはだめだ。

どうしても大改革をやる必要がある。それには一番大きな邪魔者になるのが蘇我氏だ。

これをまっさきにたおして、それからやろう、ということになりました。

とうとう、その機会がやってきました。

④ 入鹿が殺される

皇極天皇の四年七月に、朝鮮諸国の使いがやってきて、貢ぎ物(みつぎもの)をたてまつることになりました。

その儀式が、皇居の正殿である大極殿で行われることになりました。

この日は入鹿もやってきて列席します。

そこで、この機会に実行することになりました。

入鹿は用心ぶかい男で、長い剣を腰につってはいってきました。

それを、かかりの者がうまくおだてて、あずかりました。

天皇が出座し、古人大兄(ふるひとのおおえ)皇子もそばにすわりました。

朝鮮の使いがすすみでて表文をたてまつると、倉山田石川麿がそれを受取り、読みあげはじめました。

中大兄皇子や鎌子、それに勇士たちは、天皇のうしろにある幕のうらにかくれていました。

石川麿が表文を読みあげている間に、勇士たちがとびだして、入鹿をきる手はずになっていたのです。 |

板蓋宮(いたぶきのみや)跡とつたえられるところ

皇極(こうぎょく)天皇時代の皇居のあったところで、

入鹿(いるか)はここで殺されたことになります。

現在、井戸の跡などが発掘されています。

|

しかし、身分の考えが強かったこの時代ですから、勇士たちも、入鹿の威勢におされて、手足がふるえてとびだせませんでした。

石川麿も気が気でなく、読む声がすこしふるえだしました。

たまりかねた中大兄皇子が剣をぬき、やあ、と声をかけて入鹿の肩先にきりつけました。

勇士の一人がそれにつられて、入鹿の足をきりました。

入鹿は驚きおそれて、天皇の前にころがりでて、私はなにも悪いことをしないのに、これはどうしたことですか、とうつたえました。

天皇も思いがけないことですから、中大兄皇子に、これはなんということですか、とたずねられました。

皇子は、入鹿たちが天皇をほろぼそうとしているからやりました、とこたえました。

天皇は、なにもいわずにたってでていきました。そこで勇士らは入鹿を殺しました。

⑤ 蘇我氏ほろぶ

さあ、大変なさわぎになりました。

この日は雨ふりで、庭のところどころに水たまりができました。

古人大兄皇子は、雨のなかをいそいで自分の家に帰り、まわりの人に

「韓人(からびと)たちがえらいことをやった。」といいました。

韓人というのは中大兄皇子らをさした言葉です。

「から」というのは、当時、朝鮮や中国をひっくるめていう言葉でした。

ですから、韓人たちというのは、外国かぶれの連じゅうということです。

つまり、中大兄皇子たちは、その頃の進歩派で、何事によらず外国ふうの考え方や生活をしていました。

それで、あたりの人は、韓人というあだ名をつげていたようです。

それにしても、蘇我氏の勢力は大きく、入鹿の死を聞いて、さっそく反撃してくることが予想されます。

それで中大兄皇子らは、近くの法興寺にはいって、これに対することになりました。 |

入鹿の首塚とつたえられる石の塔 入鹿の首をほうむった

ところといわれ、飛鳥寺の西の田の中にたっています。

|

この時、諸皇子以下多くの役人たちは、たいていこれにしたがいました。

他方、入鹿の死骸は使いをつけて、父の蝦夷のところへ送りとどけさせました。

つれづれ、蘇我氏の部下として出入りしていた漢氏(あやうじ)の人々は、きゅうを聞いて武装し、蘇我邸に集りました。

ここに決戦がはじまろうとしました。

中大兄皇子は、将軍である巨勢徳陀臣(こせのとくだのおみ)をつかわし、漢氏を説きふせたので、それも力をうしない、ちりぢりになってしまいました。

父の蝦夷(えみし)は絶望して、家につたわる宝物を焼きすてている間に、自殺してしまいました。

その時、聖徳太子のつくられた『天皇記』なども、焼けてしまい、あれほどさかんであった蘇我氏も、あっけなくほろび去りました。

これは、日本の歴史にめずらしいクーデター * (暴力革命)の例といえましょう。

これがあざやかに成功したのは、蘇我氏が、表面では非常に盛大でありながら、人々は心のなかでは、そのやり方にあきあきしていたからと思われます。

どこの国でも利己的な専制者は、こうした運命をまぬがれることができません。

エミシだの、イルカだのという名も、たぶん、人々が憎んでつけた、あだ名かもしれません。

* クーデター

フランス語で、暴力できゅうに政権をにぎることをいいます。

たとえば、ナポレオン一世は、一七九九年十一月、フランス国会を解散させ、臨時執政となり、ついで、第一執政として政権をにぎりました。

ナポレオン三世も、一八五一年十二月、議会を解散させて大統領になりました。

どこの国でも、政治的に不安定のばあいに、このようなくわだてがおこなわれてきました。

日本では、蘇我氏の滅亡と、大化改新は、それが成功したよい例です。

しかし、このようなくわだては、失敗することが多いのです。 |

3 改新の理想と政策 top

① 孝徳天皇の即位

蘇我氏をほろぼしたことは、中大兄皇子や中臣鎌子らの、最後の目的ではありません。

それは、新しい時代をひらくために必要な、地ならしにほかならなかったのです。

そのための設計図は、もう、きちんとできていました。

それは、まことに日本の歴史はじまっていらいといってよいほど、新しく大きなものでした。

ひとことでいえば、天皇を中心とした、完全なる統一国家の建設です。

そこでまず、天皇が問題となります。

皇極天皇も、人心を一新するには自分がやめて、新しい天皇がたつことがよいと考え、それには中大兄皇子がよかろうと思いました。

皇子はそれを聞いて鎌子と相談しました。

しかし、鎌子はそれには不賛成で、皇極天皇の弟にあたる軽(かる)皇子がよろしいでしょう、とこたえました。

軽皇子は、おだやかでなさけぶかい性格で、仏教をこのみました。

推古天皇いらい、天皇というものは、実際の政治にはあまりたちいらずに、象徴的な地位をたもつものとなっていました。

軽皇子は、それにふさわしい方だったのでしょう。

鎌子にしてみれば、これから行う大改革については、中大兄皇子にうんとはたらいてもらわなければならないので、その即位はこまると考えたようです。

皇子も、それを理解して、皇極天皇に話しましたので、軽皇子にきめました。

もっとも、軽皇子はおとなしい人ですから、しきりに辞退し、かわりに古人大兄(ふるひとのおおえ)皇子をおしました。 しかし、古人大兄皇子は、入鹿との関係も深かったので、これを断わり、法興寺にはいって頭をまるめました。

そこで、軽皇子も、やむなく引受けたというわけです。これが孝徳天皇でした。

② 改新政治の顔ぶれ

中大兄皇子は、皇太子となりました。

これは、聖徳太子が皇太子として、いっさいの政治をなされた例にならって、改革の先頭にたとうとしたのです。

その下に政府がおかれましたが、それは大臣(おおおみ)・大連(おおむらじ)というこれまでの組織をあらためて、左大臣(さだいじん)・右大臣(うだいじん)・内臣(うちのおみ)をおくことにしました。

左大臣には阿倍内麿、右大臣には蘇我倉山田石川麿が任ぜられました。いずれも古い家柄の人です。

これは、改革といっても、やはり、昔からの関係をやめてしまうことはできないことをしめしたものです。

中臣鎌子は内臣(うちのおみ)となりました。

これは、実は唐の「尚書令」 * (しょうしょれい)にならったもので、今の言葉では、秘書官長といったものにあたりましょう。 |

安倍文殊院(もんじゅいん)西古墳 大化改新の新政府で、

最初の左大臣になった、安倍内麿の一族の墓と

つたえられています。奈良県桜井市にある。

|

おもてむきは天皇の、そして実際には、皇太子のふところ刀として、万事をきりもりする役です。

鎌子は、ちょうどそうした性格の人でもあったのでしょう。

それから、僧旻(そうみん)と高向玄理(たかむこのくろまろ)の二人が、国博士に任ぜられました。

ともに帰化人の子孫で、聖徳太子のとき留学した人たちです。

今度の改革は、大いに唐の制度を取入れようという計画でしたから、この二人が唐制にくわしいところから用いられたわけです。

といっても、これまでの日本の政治や社会の組織を、根も葉もなくしてしまうことはできません。

新しいものを、どのように古いものと調和させていくか、ということこそ大きな問題で、中心となった指導者たちは、とくにそのことに心を用いました。

* 尚書令(しょうしょれい)

唐では、中央機関として、中書省・尚書省・門下省の三省がありました。

尚書省の長官を尚書令といいました。それは、天子の秘書官長の意味です。

唐では、天子が直接政治をおこなっていましたから、尚書令は、じっさいは首相であっても、名前は、秘書官長ということにしたのです。

日本では大化改新のとき、唐の制度にならって、内臣(うちのかみ)というのがおかれ、中臣鎌子がそれに任ぜられました。

日本の天皇は直接政治をしないので、じっさいは皇太子(中大兄皇子)と内臣(中臣鎌子)が中心となって政治をおこないました。

中臣はのちに廃されました。 |

③ 年号と国号の制定

さて、中心の顔ぶれがきまったところで、一同は大きな“つき”の木の下に集り、おごそかな誓いをたてました。

だれも二心をもつことなく、どこまでも一つになって、この大改革をやりとげようと約束したのです。

そして国民一般に、簡単に新しい時代のきたことを知らせるために、新しく「大化」という年号を定めました。

これは、日本で公式に年号を定めたはじめです。

我々は、今も「昭和」という年号をもちいていますが、こうしたやり方は、今では世界でも、めずらしいことになりました。

もともと年号は、中国にはじまったもので、漢の武帝のときからといわれています。

日本では推古天皇のときに「法興」(ほうこう)という年号がありました。

これは仏教がおこるという意味で、この時代にふさわしい年号でしたが、一部の人々が用いたにすぎませんでした。

今度の「大化」は、国家として正式にきめたもので、国民全体にゆきわたらせ、改革への気持ちを統一する目的をもったものでした。

それよりも大きなことは、「日本」という国号が、この時に定められたらしいことです。

私はこれまで、「日本」という言葉をずっと用いてきましたが、それは古くからあったのではないのです。

それまでは、「ヤマト」とよばれていました。ヤマトというのは地名で、べつに意味はありません。

また、中国人は日本を「倭」(わ)とよんでいました。

倭という字は、小人という意味で、中国人が、日本人をかろんじる気持ちでつくった嫌な字です。

それで一日本人は、なにか高い理想をこめた名をもとめていました。

聖徳太子が「日出処」(ひいずるところ)とよんだのは、その現れでした。

これは、日本の地理的知識がだんだん発達し、西のほうに大陸諸国があるのを知って、それに対する言葉として用いられたものです。

それにもとづいて、「日本」という国号がえらばれたにちがいありません。

中国人は自分の国を「中国」といったり、「中華」といったりしますが、日本人が自分の国を「日本」と名づけたのは、それに対抗する気持ちがあったかもしれません。

負けずぎらいというのは、我々の祖先の時代からもっていた気質です。

だから、大化改新の指癪行たちは、この改新の根本の考えを、どこまでも自分白身の国の本質を発揮するところにおいたのです。 |

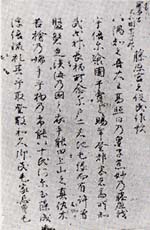

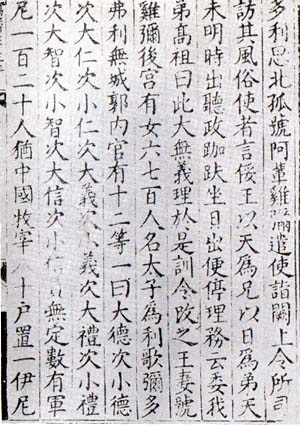

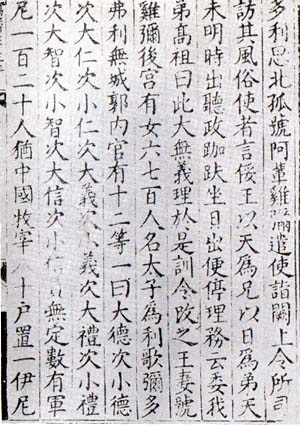

隋書倭国伝(ずいしょわこくでん)

唐時代の歴史書で、日本と隋の国交について

書いてあります。とくに聖徳太子が隋の煬帝に

送った国書をとりいれてあるので有名です。

|

④ 新しい政治の理想

孝徳天皇は、改新の根本方針として、「まさに、上古の聖王のあとにしたがいて、天下を治かべし。」といわれました。

つまり、日本は、大昔、ひじり(聖)といわれるような立派な君生によって、はじめられた国である。

しかし、あとになって、いろいろと堕落した。

それをもとにかえって、立派にしたい、ということです。

こうした考え方は、今のみなさんには、よくわからないでしょう。

みなさんは、人間の歴史というものは、もともと野蛮なありさまであった、それが、しだいに発展して、今のようになったのだ、と思っているでしょう。

ところが、昔の人はちがいます。彼らは、はじめはよかった。

それが、あとになってくずれて、悪いことが多くなった。

だから、もういっぺんはじめにかえって、でなおすべきべと考えるのでした。

この改新のときも、その考えだったのです。

孝徳天皇のそうしたおおせに対して、右大臣蘇我石川麿は、

「なによりさきに、神を祝いしずめ、それからまつりごと(政)をすべきであります。」とこたえたのも、そのためでした。

つまり、上古の聖王はまずもって、天の神、地の神をていねいにまつって政治をしたから、そのとおりにやるべきだ、というのです。

それは、どういうことですか、とみなさんから質問されそうです。

たしかに、今の人には考えられないことですが、その時代の人々は、何事によらず、神の心がもとになって、人間のいとなみが行われていると考えたのです。 |

薬師寺東院の聖観音像

孝徳天皇をとむらうためにつくられたとつたえられます(188.5cm)。

|

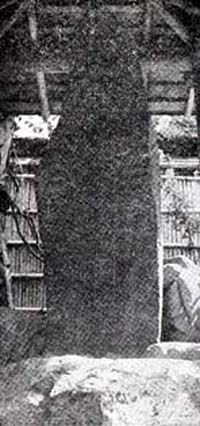

宇治橋の碑

道登(みちたか)という僧が

大化2年に、宇治橋をつくった

ことがしるされています。

|

政治という大きな仕事も神々の協力なしにはやっていけないと考えたところから、こうした言葉もでてきたのでした。

そのおおもとには、日本の国は、神がはじめた神が支配している国だという信仰があり、何事をするにも、まっさきに神の心にかなうことが必要だと考えたわけです。

だから古代国家は、宗教的国家といわれるのです。

|

⑤ 理想国家をめざして

これによって、政治は、天下万民の心が、もとめるところに従って行われるべきだ、という方針がうちだされました。

そのため、政府では、鐘や箱を用意し、いいたいことのある者は、だれでもこの鐘をならし、またこの箱に役書して苦情をうったえてくれと、おふれをだしました。

それによって、一人の国民もこまる者がないような、理想的国家を実現しようとしたわけです。

それというのも、これまでの日本には、あまりに多くの欠点があったからでした。

とくに、貪富のちがいが大きく、有力者は広い土地をひとりじめにしているので、まずしい者は、針をたてるだけの土地もないありさまでした。

身分のひくい者は、高い者にこき使われ、なんのかんのととりたてられるばかりで、生活はこのうえもなくみじめだというありさまでした。

指導者たちも、これではあんまりひどいから、その不釣合をなくし、すべての人が安楽にくらせる世の中にしたいと考えたのです。

聖徳太子も、同じことをくわだてましたが、それは宗教的、道徳的なやり方でした。

それを今度は政治的、経済的にやってのけようとしたのです。 |

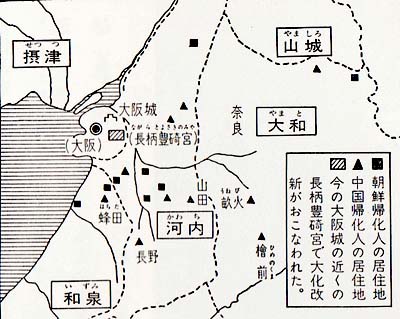

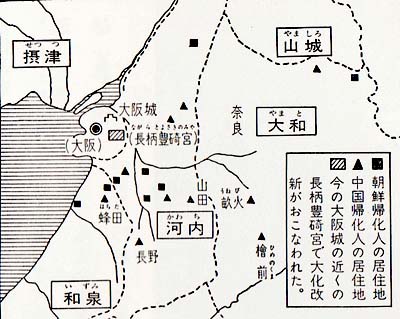

大化改新当時の難波付近の図

|

⑥ 改新の諸政策

いよいよ改新を断行するにあたって、都を難波(なにわ)の長柄豊碕(ながらとよさき)にうつしました。

大きな政治改革には、よくこうしたやり方が行われます。

明治維新で、都を京都から東京にうつしたのも、その例です。

そうすると、人間の心があらたまって、古いものをすて、新しいものをむかえる気持ちが強められるのです。

この難波宮は、今の大阪の上本町のあたりにあったらしく、かつて仁徳天皇の、高津宮のあったあたりと思われます。

大化二年の正月元日、新年のよろこびのあと、まだ工事も完成してない難波宮で、改新の詔(みことのり)が発表されました。

これは、皇太子中大兄皇子・内臣(うちのおみ)中臣鎌子、それに国博士の二人などが中心となってつくった原案で、これから実行される、いろいろな改革の眼目となるものをあげたのです。

それはおおよそ、四つの項目にわかれていました。 |

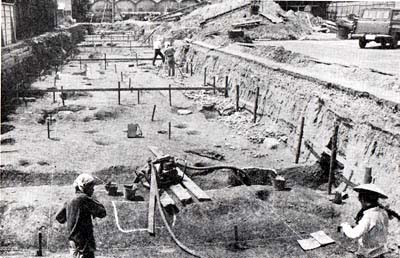

難波宮跡と思われるところ

大阪城の南の東区法円寺坂付近で、現在、発掘が行なわれています。

写真はその発掘現物です。

|

⑦ 公地公民(こうちこうみん)の制

まず第一は、すべての人民と土地とを国家のものにすることです。

これまでは、天皇や貴族たちは、それぞれ土地と人民を私有し、かってにそれを使っていました。

そのために、国としては、まとまった仕事がしにくく、民衆としては、生活が苦しいというわけでした。

それをあらためるために、すべてを公地公民(国の土地、国の人民)とすることにしました。

これが公地公民の制です。

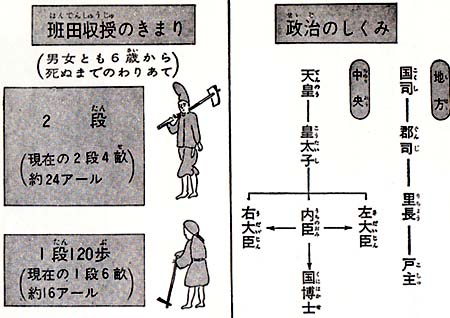

⑧ 国(こく)・郡(ぐん)・里(り)の制

第二は行政区画で、中央に京師(けいし、首都)をおくことにしました。

それ以外の地方は、国(こく、国=くに)・郡・里にわけることになりました。

これまでも「くに」がありましたが、改新では、その「くに」を新しく郡とし、それをいくつか集めたものを、「国」としたのです。

言葉は同じでも、以前の「くに」と、新しい国では、大いにちがいました。

こうして、もとの「くに」の支配者であった国造(くにのみやっこ)は、新しい郡の「かみ」となり、新しい国の役人は、中央からつかわされることになりました。

また、郡の下の里も、新しい制度で、もとからある村をあわせたものです。

こうして、昔からあったふぞろいの地方団体は、それぞれ再編成されて、きちんとした行政区画に生まれかわりました。

⑨ 畿内(きない)と駅

そのなかで、京師のまわりの国は、特別区画として、「畿内」とよばれることになりました。

それはのちに大和・山城・河内・摂津・和泉の五か国となるのです。

こうした地方と中央の連絡のために、官道がつくられ、そこに駅が設けられました。

駅には馬をおいて、官使の旅行にそなえました。

また、関所やとりでをおいて、防衛の施設とすることになりました。

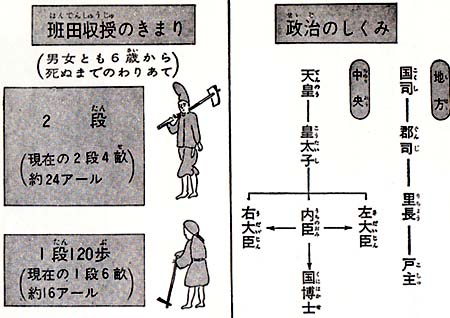

⑩ 班田収授(はんでんしゅうじゅ)の法

第三は班田収授の法です。これは、あらたに公地となった田を、あらためて国民に、わかちあたえるとりきめです。

それには、まず、戸籍をつくることにしました。

戸というのは大家族にあたりますが、そこには戸主が定められ、戸内の人々をとりまとめました。

それをしるしたものが戸籍です。

また、人々は、年齢や健康状態によって、権利と義務がちがうわけですが、そうした関係を調査したものが計帳(けいちょう)です。

この計帳に従って、田を人々にわかちあたえ、六年ごとにそれを調整しました。

人々にわかちあたえた田は口分田といい、男子が二段、女子が一段百二十歩で、これらは、男女とも、六才以上の者にあたえられました。

また、田は三百六十歩を一段、十段を一町とし、田一段から稲二束二把を、租(そ=税金)としておさめさせることにしました。 |

大化改新の新しい制度(政治のしくみと班田収授のきまり)

をわかりやすくしめしたもの)

|

この場合、二束二把といった少々おおざっぱなきめ方をしているのは、今の時代にくらべるとおかしいと思うでしょう。

しかし、その頃は貨幣がなく、租税といっても、物をおさめたのです。

しかも、はかり・ます・ものさしなども充分には統一されていませんでしたから、稲をかって束にしたものをかぞえて、それをとりたてたものです。

⑪ 調(ちょう)と庸(よう)

第四は、祖のほかの、国民の義務についてのとりきめです。

人々は、調と庸とをださなければなりませんでした。

調は、昔からあるみつぎで、絹なり、絹綿なり、絹糸なり、それそれの土地の産物をおさめるものです。

たとえば絹の場合は、田一町につき一丈(じょう)、悪い絹なら二丈といったところです。

また百戸ごとに普通の馬一匹、とくによい馬ならば、二百戸ごとに一匹をだせとあります。

これによって、当時、馬の飼育が広く行われたことがわかります。

庸(よう)は「ちからしろ」と読みます。日本では、昔から、人々の労力をもって国に奉仕すべき義務がありました。

庸は力仕事のかわりに、一戸ごとに麻布(あさぬの)を一丈二尺(約三・六七メートル)、米を五斗(約七五キログラム)だすことになったものです。

これらの絹や麻の穀物は、この時代では貨幣のかわりに用いられました。

これを実物貨幣といいますが、それで物を買ったり、労賃をはらったりしたわけです。

また、土地がわけあたえられない人民には、雑徭(ざつよう、青年男子に課せられる労役。一年間、六〇日とされた。)・兵役・出挙(すいこ、春、政府が種もみをかして、秋の収穫から税をとる法)などの義務があったのです。

兵役としては防人(さきもり)として、九州のまもりにつく者もありました。

これらが改新の大方針です。

それを読むと、国民・国土のすべてを中央がしっかりとにぎって、日本の新しい統一を完成しようとした指導者たちのいきごみを、うかがうことができます。

4 生活の改善と地方開発 top

① 長い困難な道

その二月に天皇が、自分で難波宮の東門にでて、蘇我右大臣に命じ、そこに集った各界の代表者に対して、新政の精神について演説させました。

これなども、天皇が、まっさきに、この改革をひきいるつもりであることを、国民に納得させるためであったのです。

それについて、第一の難関は、私有地を公有地化することでした。

そこで皇太子は、自分のもっている人民五二四人と、屯倉一八一か所を、まっさきになげだしました。

多くの貴族たちもこれにならったので、そのことは、次々と実行されていきました。

とはいえ、全国的に新制度を実現するには、多くの人々の協力と、長い時間かかかります。

また、実際にやってみたら、具合が悪かった、ということもあります。

とにかく、いろいろな苦労をかさねながらも、新しい未来をひらくことを楽しみに、ことをすすめていきました。

② 悪い習慣をやめさせる

この改革は、たんに政治上のことだけでなしに、一般の風俗や、生活の改善にもおよびました。

長い間につもった旧弊愚俗(きゅうへいぐぞく=古い、つまらぬならわし)は、このさい根本からあらためられることになりました。

たとえばこれまでは、人が死ぬとやたらに大きな墓をつくり、金銀財宝をあわせてほうむりました。

また、人中馬を殉死(じゅんし、主人が死んだとき、妻や家来があとを追って自殺すること)させることもめずらしいことではありませんでした。

これらは、天皇や貴族の、死後の生活を救けるためと考えられたのです。

この習慣は、ばく大な費用と労力をついやしたばかりでなく、人道に反する行いをともないました。

そのことが反省されて、墓の大きさもずっと小さくし、一緒にほうむるものも質素にし、殉死

(じゅんし)などということをやめさせました。

また、婚姻関係にまつわる悪いしきたりとか、けがれに対してきびしすぎるならわしとかも、かたく禁じられました。 |

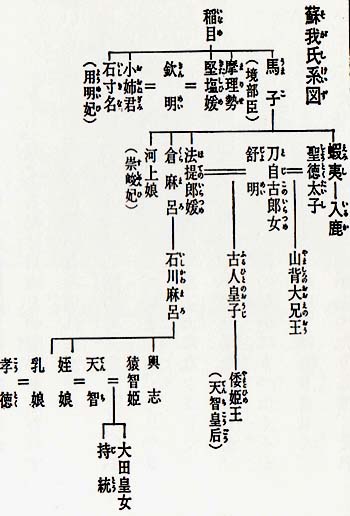

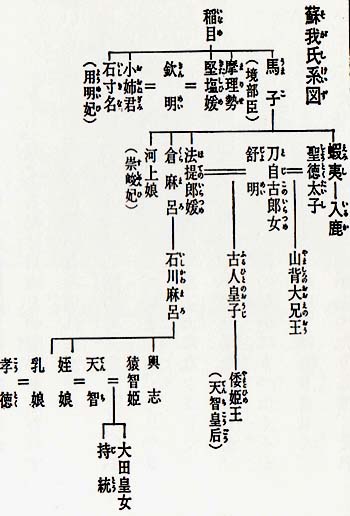

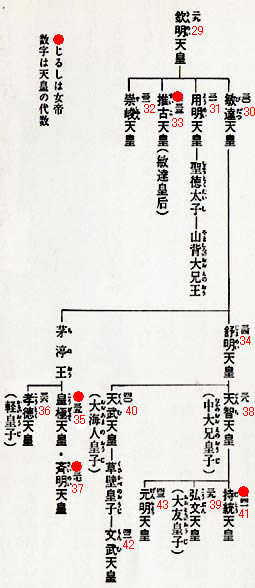

大化改新当時の皇室の系図

|

風俗習慣というものは根強いものですから、これには少ながらぬ抵抗もあったかと思います。

しかし指導者である貴族自身が、その実現に協力して一般をみちびきました。

ですから、これまであったような、労力とお金をつかった大きな墓は、もはやみられなくなりました。

それによって、死後の生活といった考え方も、だんだん変わっていきました。

こうして、改新の事業も大きくすすみ、しだいに目鼻がつくようになりました。

やがて、大化五年ごろになると、成功の見通しもついたようです。

③ 白雉(はくち)のよろこぴ

その翌年、つまり、大化六年の二月に、長門国(山口県)で、白い雉(きじ)がとれたといって献上してきました。

それで、年号をあらためで白雉元年としました。

真っ白なきじかいるかどうか、私は知りませんが、この時代の考えによると、これは大変おめでたいことなのです。

この頃は、政治と自然現象とはふかい関係があり、政治がうまくいっていると、自然界にめずらしい現象が生ずると考えられていました。

それは天の心の現れとされたのです。

白いきじは、まさにそのしるしにほかならないのでした。

ですから、改新の当局者たちは、よろこんで年号をあらためたのです。

こんにちからいえば、これも改新がうまくいっているぞ、という宣伝であったわけです。

たしかにそうであったのでしょう。

この改新できまったことは、のちの時代に、じつに大きな影響を残すことになります。

しかし、その時代では、多少の反対もあったようです。

たとえば、皇太子の中大兄皇子の御殿に、放火されたようなこともありました。

また、皇太子と天皇とが不和になったこともあったようです。 |

広目天像(こうもくてんぞう)

山口大口費(やまぐちのおおぐちのあたい)という仏師が、天皇の命によって白雉(はくち)元年に

つくったとつたえられます。

|

④ 東北地方の開発

大化改新は、制度をあらためるばかりでなく、いろいろの方面に新しいくわだてをはじめました。

東北地方を開発することも、そのひとつです。

これまでの日本は、主として朝鮮方面への発展がこころみられてきました。

しかし、それがゆきづまって、動きがつかなくなったので、今度は東北に目がむけられたのでした。

大化三年と四年に、エゾ(蝦夷)と大和朝廷の領地のさかいにあたる今の新潟県に、渟足(ぬつたり)と磐舟(いわふね)の二つの柵(さく)をおきました。

柵というのは、太い柱をまわりにたてならべた場所です。柵の中には柵戸といって、兵士と農民をかねた開拓民をおきました。

この人たちは、ふだんの日は、柵の外にでて田畑をたがやし、もし敵がきたら、柵の中にはいってそれを防ぐようになっていました。

この二つの題は、日本海岸がわのエゾにそなえるためにおかれたので、実はそこを足がかりに、しだいに、北のほうに開拓をすすめようとしたのです。

新潟方面には、昔から阿倍臣(あべのおみ)の一族が勢力をもっていました。

斉明天皇のとき、その一族の長の阿倍比羅夫がでて、大いにはたらきました。

彼は、多くの船をひきいて北にすすみ、秋田・能代の地方にたっしました。

そこのエゾの酋長恩荷(おんが、これは今の男鹿半島にいたものでしょう)は、これをむかえて「清く明らかなる心をもちて、みかどにつかえまつらん。」といったので、彼に位をさずけました。 |

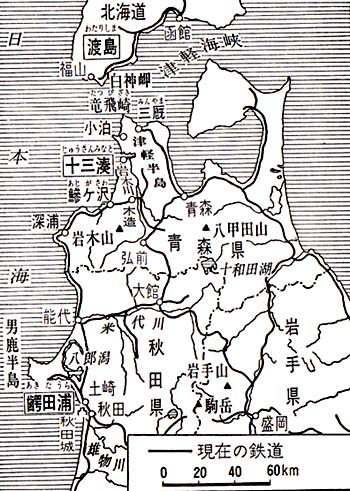

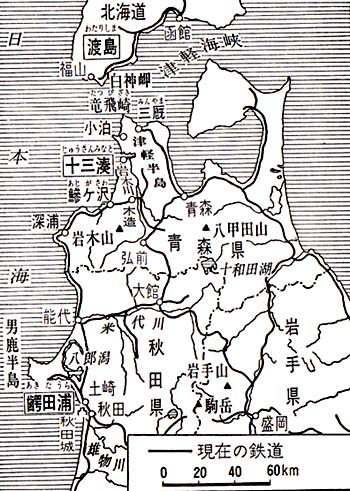

阿倍比羅夫(あべのひらふ)の北征図

|

⑤ エゾヘ渡った阿倍比羅夫 * (あべのひらふ)

比羅夫は、そこから津軽(青森県)にすすみ、 有間浜で渡島(わたりしま)のエゾを集めて、大いにごちそうをしました。

渡島というのは、今の北海道のことでしょう。

北海道という名は明治以後のもので、それまでは「エゾ」とか「エゾが島」とよんでいました。

しかし、古代では「渡島」とよばれました。

彼は、渡島からさらにすすんで、粛慎(みしはせ)を討ったといいます。

これはどこかわかりませんが、たぶん北海道のどこかでしょう。

そこで彼は、無言(むごん)貿易をおこないました。

無言貿易というのは、言葉が通じないので、品物をみせあって、交換するという意味でしょう。

伝えによると阿倍比羅夫は、大きな川が海にそそぐところの海岸へ、もっていった絹織物や鉄製品をならべさせました。 |

十三湊 青森県の岩木川の河口にある港で、七世紀の中ごろ、

阿倍比羅夫は、この付近から今の北海道にわたったらしいといわれます。

北海道がエゾと呼ばれた頃は、ここが本土の起点だった。

しかし、十三湖の砂州なので、遺跡はあまりみつかっていない。

|

すると粛慎(みしはせ)たちは、木に羽をつけた旗をあげて舟をこぎよせてきました。

その舟から年寄りが二人おりてきて、ならべてあるものを、ていねいにみていました。

それから自分の着物をぬぎ、そこにあったものと着がえたということです。

また、麻布をとりあげて舟に帰っていったといいます。

こうして、東北地方の開発が、新しく日本海方面からすすめられ、ついに北海道にまでたっしました。

七世紀のはじめのことです。

こうして、東北への新しい開拓は、いちおう成功しました。

それでは、昔からの大陸関係は、どうだったのでしょうか。

* 阿倍比羅夫

斉明天皇の時(六五八-六六〇年)水軍をひきいて日本海沿岸のエゾを討ち、秋田・能代をしたがえて、さらに北海道に渡ったと伝えられています。

かれは、さらに、唐・新羅の連合軍が百済を攻めたとき(六六三年)、救援の将軍として朝鮮半島に出征しました。

のちには九州の筑紫の大宰帥となり、位は、大銷上になったといわれています。

阿部氏は、孝元天皇の皇子大彦命の子孫ともいわれる一族で、むかしから新潟方面で勢力をふるっていました。

だから日本海岸の地理にもくわしかったのです。 |

5 外交の失敗と、新しい都 top

① 朝鮮と中国の情勢

この頃、朝鮮では、新羅の国力がいよいよ高まりました。

そして、唐とふかいむすびつきをもちました。

唐は太宗のとき、非常に大きく発展し、隋のこころざしをついで、高句麗を攻め、昔の植民地を回復する考えを明らかにしました。

新羅は、唐の制度を取入れて国内政治を改革し、生活の面でも、いろいろ唐のしかたを学びました。

日本の大化改新ほど徹底したものではありませんでしたが、同じように改革を実行したのです。

唐では、太宗のあとを高宗がつぎました。

新羅はそれと手をむすんで、百済をほろぼすくおだてをしました。

百済では義慈王(ぎじおう)が位にあり、国の運命を心配して日本に救いをもとめました。

しかし唐の大軍が海をわたり、新羅と力をあわせて百済を攻めたので、王城はおちいり、義慈王と太子以下が捕えられて、国がほろびました。

その時、生残った鬼室福信などの勇士たちは、国の再興をはかって兵を集めるとともに、日本の援助をもとめてきました。

その頃日本には、義慈王の息子の余豊璋(よほうしょう)という人が、人質として長く滞在していました。

鬼室福信(きしつふくしん)らは、余豊璋をむかえて王にしたいと、日本に申し出ました。

② 日本の出兵

中大兄(なかのおおえの)皇子は、百済の遺臣のねがいを、さっそく聞きとどけました。

神功(じんぐう)皇后いらいの長い関係をかえりみると、これはほうっておけないと考えたからです。

そして、駿河国(静岡県)などに船をつくらせ、兵士を集めました。

それから、もう年をとっている斉明天皇(孝徳天皇のあとに即位した女帝。もとの皇極天皇で中大兄皇子の母)に、九州まででかけていただくことにしました。

皇太子たちも、そのおともをして、瀬戸内海を西にむかいました。

| わたつみの豊旗雲(とよはたぐも)に入日さし こよいの月夜清く明りこそ (万葉集より) |

というのは、皇太子が、その途中でよまれた歌と思われます。

船は博多にはいりました。そこから山の中にすすみ、朝倉宮というところにつきました。

そこで百済遠征軍をさしずしたのです。

ところが、斉明天皇は、まもなくそこでなくなりました。

この天皇は、皇太子にとって実母でしたから、なみなみならぬ決意をもってでかけてきた皇太子にとって、これは大きな打撃でした。

そこで、とにかく、そのなきがらをまもって、いったん大和にひきあげました。

唐は、百済をほろぼした勢いにのって、またもや新羅と力をあわせ高句麗を攻め、都の平壌にせまりました。

そのすきをねらい、百済の鬼室福信(きしつふくしん)らは、自分たちのもとの都を取返しました。

阿倍比羅夫らにひきいられた日本の援軍も、この時とばかり海をわたり、百済を救けることにしました。

高句麗も日本に使いをだして、救けをもとめました。

③ 白村江の敗戦

こうして朝鮮では、各国の軍隊があつまり、にらみあいの関係にたりました。

ところが、日本にとって不幸なことには、日本から帰った百済の余豊璋(よほうしょう)と、現地にいた鬼室福信(きしつふくしん)との仲が、悪くなったことです。

そして余豊璋は、ついに、福信をきってしまいました。

そのため、百済軍の足並みがみだれました。

それにつけこんで、唐は、いっきに勝負をつけようとしました。

そして、百七十隻の軍船をつらねて、白村江(はくすきのえ)という大きな川をさかのぼり、百済の都にせまりました。

日本軍も船に乗ってこれをむかえ討ち、勇敢に中央突破をくわだてました。

唐の水軍はさっと左右にわかれ、日本の船をとりかこんで攻めましたので、あっというまに日本軍は負けました。

余豊璋は、やっとのことでのがれ、高句朧におちのび、ここに百済は全くほろんでしまいました。

のこった日本軍も、なんとかまとまり、おもだった百済人をひきつれて帰ってきました。

この百済人の一部は、近江(滋賀県)に住みました。

その人たちのつくった石の三重塔が、今もそこに残っています。

朝鮮問題は日本にとって、本当に長い間の問題でしたが、ここにいたって完全に失敗しました。

日本も、ここで、外交政策をすっかりやりかえる必要が生じました。 |

白村江(はくすきのえ)の戦いの図

|

これまでは、海外に出ていくことばかり考えたのですが、今度は、国を守ることが主となるのです。

日本はもとより、どこまでも唐とたたかおうといった気持ちはありませんでした。

ですから、百済問題のさいちゅうでも、斉明天皇は、遣唐使を送って両国の親善をはかりました。

この一行のなかに伊吉連(いきのむらじ)博徳(はくとこ)がいました。

彼は、くわしい日記を書きのこしました。

その一部は、『日本書紀』におさめられていますが、これは日本人の日記で、もっとも古いものです。

それによると、この遣唐使はエゾの男女をつれていって、唐の高宗(こうそう)のお目にかけたりしているのです。

④ 大宰府と防人

こうした平和な関係も、朝鮮問題のなりゆきをめぐってむずかしくなりました。

百済の地には、唐の占領軍がとどまっていました。

皇太子は唐軍や新羅兵の侵略をおそれて、対馬や壱岐、それに筑紫のまもりをかためました。

博多の南には水城(みずき)を築きました。これは大きな堤で、今もその一部が残っています。

また、その奥に大宰府をおきました。これは、やがて、外交と国防の第一線を引受ける役所となるのです。 |

大宰府(だざいふ)のあと 福岡県の大宰府にあり、

天智天皇が朝鮮問題に備えてつくった役所跡です。

のちに国防と外交の中心となります。

|

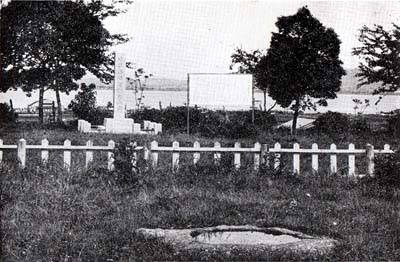

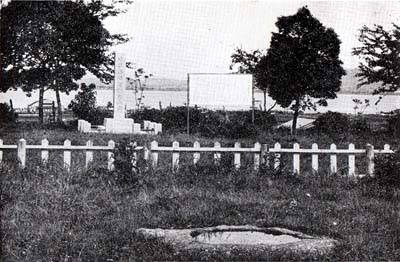

防人(さきもり)の史跡 東国から

派遣された防人が住んだ場所の跡です。

|

その前面の北と南の山に、大野城と椽城(きじょう)を築いて大宰府をまもらせました。

これらの城や海岸、また島々には、防人という兵士をおいて警戒にあたらせました。

この防人には、関東地方や中部地方の若者たちがあてられました。

その頃の東国人は、ひたいに矢がたつとも背にはたてないといって、非常に勇気があるとされたのでした。

また、九州と大和の間には烽火をおいて急報させることにしました。

これは、山の上で火をたき、煙をあげて、じゅんじゅんに知らせるやり方で、後世ではのろしといわれました。

しかし、唐は、日本まで植民地にしようとはしませんでした。

かえって使いをよこして、日本との仲直りをはからしました。

それで日本もこれに応じ、坂合部石積(さかあいべのいしずみ)らに使いを送らせて、唐におもむかせました。

こうして日唐間の平和が回復しました。

それから日本は、もっぱら内政をととのえ、国力を充実させ、文化を高める方向に全力をそそぐことになるのです。

⑤ 新しい都づくり

中大兄皇子は、斉明天皇がなくなっても、しばらくは天皇になりませんでした。

これまでどおり皇太子の位にあって、白い喪服をきたままで政治をしていました。

それは、外交問題の変動に対する処置と、国内の動きに対し、つつしむためであったと思われます。

しかし、まえにものべたように、唐もべつに、日本を攻めようとしているわけでないことがわかっだので、中大兄皇子は、都を近江の大津にうつし、そこでじっくり大化改新のしあげをすることになりました。

大化元年に中大兄皇子は二十才でした。

それから二十年間、改新を立派にやりとげることが最大のねがいでしたが、外交関係に手をとられて、しばらくは内政に力を注ぐこともできないありさまでした。

そこで外交が一段落となったところで、再び内政をととのえることに情熱をかたむけることになりました。

そこで四十二才の時、即位して天智天皇となりました。

天皇は、大津京の西北の山中に崇福寺(すうふくじ)をたて、弥勒菩薩(みろくぼさつ)を本尊としました。

その前にたてられた石燈籠の下に、自分の小指を切ってうずめた、という伝説さえあります。

これをみても、天皇のかたい決心のほどがうかがわれます。

これを救けたのは、いうまでもなく中臣鎌子(なかとみのかまこ)でした。

彼は名を鎌足(かまたり)とあらため、改新政治のしくみを文章で表した法制をととのえることに、大きな力をそそぎました。

しかし、病気のため、五十六才で世を去り、京都の山科(やましな)にほうむられました。

鎌足の死にのぞんで、天皇はこれをみまい、藤原の姓と、大織冠(たいしょつかん)の位をさずけました。

ここに藤原氏がはじまるのです。

また、山科の墓のかたわらに寺ができたのが山科精舎(やましなしょうじゃ)で、のちの興福寺のもといをなすものです。

鎌足の墓はあとで、大和の多武峯(とうのみね)の談山神社にうつされました。 |

大津京の跡 滋賀県大津市にあります。かつて天智天皇が改新の

政治をおしすすめるために、5年間都をいとなんだところです。

談山(だんざん)神社 中大兄皇子と協力して

大化改新をなしとげた功臣藤原鎌足をまつる神社で、

奈良県桜井市多武峰(とうのみね)にあります。

|

⑥ 近江令の制定

鎌足らが苦心した法令は、六七一年正月に完成しました。近江令二十二巻がそれです。

それはのちの大宝令の土台となるもので、その内容はよくわかりませんが、大政官を中心としたものでした。

太政(だじょう)大臣・左、右大臣(さ、うだいじん)・御史大夫(ぎょしだゆう)が、そのおもなメンバーでした(御史太夫は、後の大納言)。

また、学頭職がありました。これは、のちの大学頭にあたりますから、はやくも大学が設けられたことがわかります。

こうして「令」はできましたが、「律」つまり刑罰法はまだでした。

⑦ はじめての時計

大津での新しいできごとのひとつに、はじめて時計が用いられたということがあります。

これは当時、ろうこく(漏剋)とよばれた水時計でした。

もとより、中国から伝えられた知識にもとづいてつくられたものです。

この時、用いられたものは、皇太子時代に中大兄皇子が自分でつくったものでした。

それは大きな箱に水を注ぎいれ、それがいっぱいになると一剋(こく、今の二時間)になるといったものだったようです。

大津では、さらに、ろうこくにもとづいて太鼓をうちならし、市民に時を知らせました。

これは、日本人の生活のなかに時間をもちこんだという意味で、画期的なことでした。

今、六月十日を時の記念日としているのは、この水時計がはじめて用いられた日、つまり天智天皇十年四月二十五日を、太陽暦で表したものです。

今ではめいめいが時計をもっていますが、昔は、こうした共同の時計だったのです。

また産業のほうでは、はじめて水碓(みずうす)によって鉄をとかしたとあります。

どんなしかけかわかりませんが、器械が産業に用いられたことは注目すべきことです。

また、越後国(新潟県)から、もえる水と土を天皇にさしあげたとあります。

もえる水とは、今の石油にちがいありません。もえる土は石炭のことでしょうか。

こうして改新の政治とともに、生産の方面でも、いろいろ新しいやりかたがはじまりました。

しかし天皇は、即位後四年ののち、四十六才で大津宮でなくなられました。

その墓は山科につくられ、今もありますが、上円下方の形をしています。

6 壬申(じんしん)の乱と大宝律令 top

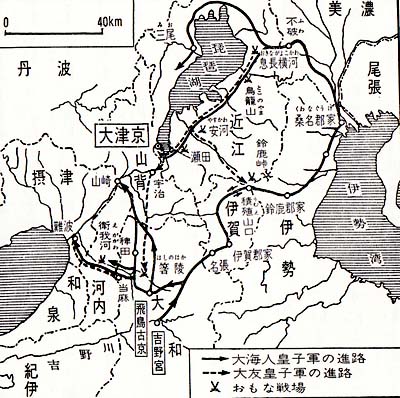

① 壬申の乱

天智天皇は、はじめ、弟の大海人(おおあま)皇子をあとつぎときめていました。

ところが、自分の子の大友皇子が非常によくできるので、むしろ、この子にあとをつがせたいと思うようになりました。

この皇子は、学問・文学にすぐれていて、つぎのような詩が伝えられています。

皇明光日月

帝徳載天池

三方竝泰昌

万国表臣義 |

皇明は日月のごとくかがやき

帝徳は大地を載(の)す

三方ならびに泰昌(たいしょう)にして

万国、臣義を表わす |

これは日本人の漢詩としては、もっとも古いものです。

しかもこれは、父天皇の大きな力と徳をほめたたえたものですから、父の天皇も、これをかわいく思ったのはむりもないことです。

|

壬申の乱の古戦場 大友(おおとも)皇子と

大海人(おおあま)皇子がたたかった飛鳥寺付近の風景。

|

壬申(じんしん)の乱の地図

飛鳥浄御原宮(きよみはらのみや)跡

奈良県の飛鳥地方にあります。壬申の乱後、

天武天皇がつくった皇居で、23年間、都となりました。

|

大海人皇子はこれをみて、頭をそり、ころもを着て僧の姿となりました。

そして大津を去って吉野山にかくれました。しかし腹のなかでは、大変不満でした。

そのあと、大友皇子は皇太子となり、太政大臣にもなって政治をしました。

天智天皇がなくなったあと、大友皇子が天皇の位についたかどうかは、はっきりしません。

しかし、左大臣蘇我赤兄の救けを得て、天下の政治をとったことはたしかです。

一方、吉野にはいった大海人皇子に心をよせる人も少なくありませんでした。

皇子はそれに力を得て、ひそかに吉野山をのがれ、伊勢をとおって美濃国(岐阜県)に出ました。

そして、今の関ヶ原を根拠地にして、近江の大友皇子を攻める軍をおこしました。

この軍は二手にわかれました。

一隊は美濃から近江にはいり、他の隊は、大和から近江をめざしました。

近江方も各地でこれをむかえ討ち、はげしい戦争がつづきましたが、ついにやぶれ、大友皇子は自殺しました。

そこで大海人(おおあま)皇子は大和に帰り、飛鳥浄御原(きよみはら)宮で即位しました。

これが天武天皇です。

皇位をあらそうことは、前々からいくらも例がありますが、かなり大きな戦闘によってこれを決したのは、これがはじめてでした。

それに天武天皇が勝ったのは、人々の気持ちが、この人のもとに集ったからでした。

というのは、天智天皇はたしかに偉大な方ですが、その進歩的なやり方があまりにもきびしいので、いくらか人々を不安にしました。 |

そのあとの大友皇子は、父のこころざしをうけついで、引続きその政策をすすめました。

それで、着実な天武天皇のほうに、人気が集ったというわけです。

たとえば天武天皇は、この戦いのとき、伊勢神宮をはるかにおがんだり、神武天皇のお墓にそなえものをしています。

何事につけても、昔のものをいちおう大切にする態度をしめしました。

これに、人々は好感をよせたのでした。

② 天武天皇

しかし、この天皇にとっても、改新の政治をやりとげることは第一の問題でした。

従って法制をととのえることはつづけて行われ、近江令になかった律も加えられて、ここに律令がはじめてそろいました。

この法制をつくるにあたっては、中国ふうの新しい制度と、日本の古い伝統とを、正しく結び付けることに、もっとも苦心されたところです。

たとえば、大来(おおき)皇女を伊勢神宮につかわして斎宮(いつきのみや)とし、天照大神をまつらせたこと、幣帛(へいはく)を全国の社にささげたこと、昔からの家柄を新しく組織して、八色の姓(かばね)を定めたことなどは、その現れです。

「朝臣」(あそみ)という姓がきめられたのも、この時でした。

みなさんも、藤原朝臣だとか、源朝臣などという名を、ときには聞くことがあるでしょう。

こうした動きのなかで、とくに目をひくことは、大がかりな日本史編さんの事業がはじめられたことです。

これまで改新の制度をきめるについて、つねに問題となったのは、日本の歴史との関係でした。

従って、日本の歴史がどうあったのか、ということに、強い関心がそそがれることになりました。

天武天皇は、ことにそのことに熱心でした。そのため、自分でも材料を集めて、あれこれと考えをめぐらせました。

そして六八二年には、川島皇子を総裁として、日本史編さんの組織をつくりました。

中臣連(なかおみのむらじ)大島と、平群臣(へぐりのおみ)子首(おびと)が、主としてその仕事にあたったようです。

日本人は、もともと歴史を重んずる国民で、大きな時代のかわりめには、よく歴史を思いだします。

聖徳太子も歴史の編さんにとりかかりました。

天武天皇のくわだてたこの仕事は、のちになって、大きく実をむすぶことになるのです。

この天皇には、たくさんの皇子がありました。

そのなかで草壁皇子が皇太子にたりましたが、そのほかの皇子たちも、それぞれ政治を救けました。

そして、奈良時代になるまで、皇族政権時代というべきものがつづくのです。

皇族政権というのは、ほとんど皇室の者たちだけで、政治が行われることです。

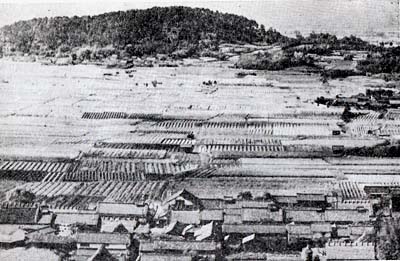

③ 藤原京

天武天皇は、改新の計画にあるとおりの、立派な首都をつくるつもりでした。

しかし、それが実現しないままに世を去りました。

そのあと、皇后が即位して、持統(じとう)天皇となりました。

これは天智天皇の娘でウノササラ皇女とよばれた方です。

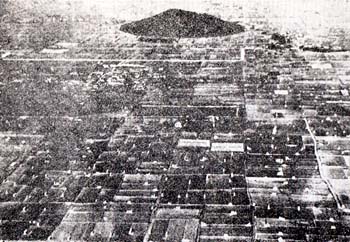

持統天皇は、いよいよ大きな首都の建設にのりだしました。藤原京がそれです。

その場所は、奈良平野の南方にある大和三山(畝傍山・耳成山・香具山)にかこまれ、その間を、飛鳥川がながれているという、たいらなところです。

そこを南北に長い長方形にくぎりました。

その北部に皇居や官庁がおかれ、その正面から南にのびる中央道によって、左京・右京にわかれました。

官庁の建物には、はじめて瓦をのせたといわれ、今もそれが発掘されます。

大極毆のあとは、まわりのたんぼよりは一段高く、小さい森となって、今も残っています。 |

藤原京跡 藤原京は、天武天皇のこころざしをついで、

その皇后の持統天皇が耳成山の南につくった都です。

現在,調査がすすめられています。

奥に見えるのが耳成山。

|

持統天皇の歌に

| 春すぎて夏来たるらし白たえの ころもほしたり天の香具山 |

とあるのは、ここでながめられた、景色だったにちがいありません。

それらの建物は、近江の田上山(石山寺の東にある)からきりだした材木を、川ではこんでつくったようです。

この頃になると、大和では材木も不足してきて、主として近江からその供給をうけたのでしょう。

その造営のありさまをうたった長歌が、『万葉集』にみられます。

柿本人麿(万葉集に多くの名歌を残している歌人)などの名高い歌人は、この天武・持統両天皇のころ活躍したようです。

④ 大宝律令の完成

持統天皇か政治をとっている間に、草壁皇太子が若死にをして、小さい軽(かる)皇子が残されました。

持統天皇はその皇子が十五才になるのをまって、位をゆずりました。

この少年天皇は文武(もんむ)天皇とよばれます。

その時の年号を「大宝」(たいほう)といいます。大宝というのは金のことです。

その頃、ちょうど対馬(つしま)から金がでたといって献上されました。

それでめでたいことだということで、この年号をたてたのです。

これは、あとで、嘘とわかりましたが、その時は、たいそうめでたいといってよろこんだのでした。

改訂ちゅうの律令は、藤原鎌足の子不比等 * (ふひと、六五九~七二〇年)が中心となって完成し、公布されました。

大宝二年十月のことで、これを「大宝律令」(たいほうりつりよう)といいます。

天智天皇の近江令いらい、たびたび改正されてきた改新の制度が、ここでほぼ確定されたのでした。

このあと、二十年近くすぎた養老二年に、もう一度、改訂されました。これが「養老律令」です。

しかし、それはほんの一部分の改訂といわれていますので、ここでその大体のきまりをみることにしましょう。

* 藤原不比等(ふひと)

藤原鎌足の第二子で、奈良時代の政治家でした。かれは、「大宝律令」や「養老律令」をつくるのに功績がありました。

さらに、不比等は、都を奈良にうつすことを主張しました。それで、平城京ができたといわれています。

かれは、また、橘三千代を後妻として皇室との関係をふかめ、自分の立身出世と四子の栄達をはかったのでした。

四子はそれぞれ、南家・北家・式家・京家をおこして藤原氏の繁栄の基礎をつくりました。

娘の光明子(こうみょうし)は、奈良の大仏を造営したことて有名な聖武天皇の皇后になりました。 |

⑤ 中央の仕組

天皇は生きている神として、長くこの世をしろしめす(おさめる)というのが、その根本です。

それを実際に行うために、中央に神祇官(じんぎかん)と太政官がおかれました。

神祇官というのは、神々をまつることをつかさどるところです。

日本は神がはじめた国で、神の心が長く人々を支配するという、この時代の根本思想を表したものでした。

それとならぶ太政官は、直接政治を行う政府のことです。

太政官には太政大臣・左大には・右大臣それぞれ一人と、大納言三人がおかれます。

太政大臣は人格・識見・手腕のすべてがそなかって、天皇にかわるほどのものが任ぜられるものです。

しかし、この役職は「則閥の官」といって「適当な人なければ置かない」ということになっており、ふだんにはおかれないたてまえでした。

従って平生は、左大臣・右大臣が首相ですが、二人は全く同格でした。

これは一人で独裁するおそれをなくするためでした。

太政官の事務局として、左右の弁官(べんかん)がありました。

左弁官(さべんかん)は中務(なかつかさ)・治部(じぶ)・式部・民部の四省に、右弁官(うべんかん)は兵部・刑部・大蔵・宮内(くない)の四省に、それぞれ連絡しました。

この八省は、国務を分担しました。

中務省は天皇の考えを聞いて詔勅(しょうちょく)をつくるところで、一種の立法機関でした。

治部は貴族のこと、式部は官吏のこと、民部は民衆と租税のこと、刑部は刑罰のこと、兵部は軍事、大蔵は物資の保管と出納、宮内は天皇と皇族のことを、それそれあつかいました。

このほかに、諸役所のとりしまりのために弾正台(だんじょうだい)があり、首都の警備のために五衛府(ごえふ)をおきました。

兵衛府(ひょうえふ)・左右衛門府(さゆうえもんふ)・左右衛士府(さゆうえじふ)がこれです。

今でも何兵衛・何衛門といった名をみることがありますか、それはここからでたのでしょう。

⑥ 地方の仕組

これに対し、地方は改新令のとおり国・郡・里となりましたが、里(り)はまもなく郷(ごう)とあらためられました。

一つの里(郷)は、昔からの村が三つほど集ったもので、それは五十戸からできていました。

一戸は今の小家族でなしに、小家族をいくつかふくんだ大家族でしたから、一戸といっても百人をこす場合もありました。

戸(こ)には戸主(こしゅ)、里(り、郷=ごう)には里長(りちょう)が定められました。

里を集めたのが郡(ぐん)で、郡司(ぐんじ)には昔の国造(くにのみやっこ)の子孫が任ぜられました。

国には守(かみ)以下の国司(こくし)が、中央からつかわされました。

特別地方区として首都には京職(きょうしょく)、九州には大宰府(だざいふ)がおかれました。

また難波は摂津職の所管となりました。

これらの官庁の官吏は、長官(かみ)・次官(すけ)・判官(じょう)・主典(さかん)がそれそれおかれました。

これを四等官といい、役所によって、その文字がちがいました。

たとえば、八省では卿・輔・丞・録、国では守・介・椽・目といった具合です。

日本語では、これを、いちように、かみ・すけ・じょう・さかんと読みました。

これらの官吏にはそれそれ、位がさずけられました。

位は正一位・従一位から正八位・従八位まであり、今でもなお、行われています。

⑦ 教育制度と懲罰の種類

こうして日本は官僚国家になりましたが、官吏となる者は原則として昔からの貴族の出身で、学校で教育されたものです。

学校は中央に大学、諸国に国学がおかれました。

大学では大学頭のもとに教授として博士があり、主として儒学の古典を教科書として用いました。

やはり試験があり、休暇もあり、成績の悪い者は退学させられました。

ただし、勉強のあいまに琴をかなで、弓をひくことはゆるされました。

卒業して国家試験をうけると官吏に任せられたのです。

今のように、月給はなく、位田(いで)とか職田(しきでん)とかいう田があたえられ、その年貢で生活しました。

彼らは、「令」にくわしくきめられているとおりに政治を行いました。

令に対し、律は刑法です。

どんな社会、どんな時代でも、犯罪はあります。従って刑罰の規定のない社会はありません。

この改新の制度では笞(ち)・杖(じょう)・徒(ず)・流(る)・死(し)の五刑をきめました。

笞と杖は、太さがちがうだけで、ともに棒で犯人をたたくものです。

徳川時代の「たたき」にあたります。

徒は今でいう懲役のことで、一年から三年まででした。

流は近流・中流・遠流とあり、遠い国や島へながされることです。

死刑には絞(こう)と斬(ざん)がありました。

絞はしばり首であり、斬は切り首のことです。

⑧ 改新後の社会のようす

この改新の政治は、日本人の生活をあらゆる点で新しくしました。

以前の人は、すべて貴族の私民として束縛され、はたらくことも、たのしむことも、せまい仲間と地域の間でしかできませんでした。

主人の家に事があれば、なんのかんのとひっぱりだされ、身の皮をはいでも、年貢をださなければならないようなことも多かったようです。

ちょうど西洋でいうと、フランス革命(一七八九年から貴族の圧政に対して、農民たちが起した革命)のまえのような状態であったようです。

そういうみじめな状態をみて、心ある貴族たちがふるいたって、改新を断行したのでした。

改新によって、人民は大きく解放されました。

班田収授(はんでんしゅうじゅ)の法などは、第二次世界大戦後の小作地解放、自作農形成と共通したものです。 |

律令時代の農村

政府からあたえられた土地(口分田)をたがやす農民。

唐ふうの鋤(すき)を牛にひかせています。

|

これによって、農民は、自分の土地を耕作するようになったので、気持ちもずっとほがらかになったことでしょう。

これまで、主人におさめていた年貢はなくなり、そのかわり、国家へ租税をおさめることになりました。

その負担は、これまでよりはずっと公平であり、そしていくらかかるくなったことと思われます。

それだけに農民たちは、よろこんで積極的にはたらくようになり、それが国家の発展を、大いにすすめるようになりました。

とはいえ、制使ができたというだけで、いっぺんに世の中がよくなるということはむずかしいのです。

だから、改新は大いによかったとは思いますが、そうかといって、これまでの地獄が、きゅうに天国になったとは思われません。

以前の欠陥は、また形を変えて、新しい時代までのこったのも当然なことでした。

貧乏人が、一人もなくなってしまった、というわけのものではなかったようです。

それにしても改新政治は、大体において、日本の発展に大きなプラスであったことは疑いありません。

これによって人口は増加し、それにみあう田もだんだんたりなくなってきました。

それだけ生産も多くなり、人々の生活ていど高まるのです。

ことに貴族のくらしがよくなり、奈良の都の栄えがめざましくなりました。

そうして、花咲く時代がやってくるのです。

top

**************************************** |