|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章

二章 変わりゆくモンゴル

1 取材許可を待つ top

さて、七月一日。いよいよ、撮影開始である。

気分が高まっているとみえて、目覚めが早く、しかたがないので起きだして、窓をあげ下を見おろすと、曇り空の下にウランバートル市街東方の風景がいつものように広がっている。

しかし、朝五時。ほとんど、物音もしない。

昨日言っていたことが本当だとすれば、ゼンダ氏が、モンゴルブーツをはいて、ホテルの周囲を走りまわっているはずである。

注意深く耳をそばだて、眼をあたりにめぐらしてみたが、それらしき姿はなかった。

方向の違うスフバートル広場か、平和通りの方へ走りにいっているのかもしれない。

昨夜、私たちは、ゼンダ氏とロビーで別れたあと大食堂で夕食をすませ、部屋にもどりカシミヤ工場を建設に来ている伊藤忠商事の竹内保行氏に来てもらった。

その時、私は、ゼンダ氏の早朝マラソンについて彼に話した。

「そんなことをしたら、見物人が大変でしょう」と竹内氏は言う。

私たちは、日本から来た竹内氏の仲間が、ウランバートルホテルの前でキャッチボールをしているのを見たが、その周囲には、必ず、子供・大人を問わず、何人かのモンゴル人の見物人がいるのに気がついていた。

キャッチボールと同様、早朝マラソンも、モンゴル人にはなじみのないものだから、そういうものに精をだしているのを見れば不思議に思うだろうと竹内氏は言うのである。ここで私は、また、東京のモンゴル大使館に勤めているダシュプルフ書記官のことばを思いだす。

「モンゴルのナーダムで、競馬や相撲や弓の競技を撮影されるのはいいけれど、そればっかりがテレビの画面に映ることになりますと、モンゴルには、いわゆる近代スポーツがないのではないかと誤解されるおそれがあります」

もちろん、モンゴルには、陸上競技から球技、体操、レスリング、様々な近代スポーツが行われており、オリンピックに代表選手も送っている。

しかし、キャッチボールや、早朝マラソンで気晴らしをするということは、あまりないようである。

「それでは、明朝、ゼンダ氏が走るさまを見てみましょう。

五階の窓を開けて見ていれば、ホテルのまわりを走っている彼の姿が見られるにちがいない」ということになった。

しかし物見高い当方の期待を裏切って、ゼンダ氏の走る姿はさっぱり見あたらないのである。

この日の撮影は、まず、カシミヤ工場からである。

竹内氏によれば、現在動いているのはカシミヤ工場の試験工場であって、二年後には、世界最大級の工場ができるはずだという。

この本工場の敷地は決まり、建設工事が始まるが、モンゴルでの困難の一つは、冬期零下四十度にもなる寒さで、この間、工事は休まなければならないという。

朝八時、ウランバートルホテルの前に、二台のジープが来た。

運転手は、オチェルバットとトキソという五十代の二人である。

彼らはたえず親しげな笑みを浮かべているが、話はしない。黙ったまま撮影機材の積み込みを手伝ってくれる。

「モンゴル人の筋肉はバネのように強い」と聞いていたが、私たちが運ぶとよろめいてしまうような五十キロのトランクを、彼らは、軽々と両手にさげて、ロビーとジープの間を往復するのである。

|

機材を積み終わりいよいよ出発しようということで、私たち六人のスタッフがジープに乗込もうとしたら、ダワー氏とアクアンリンチン氏がまだ待てと言う。

どうしたのかと聞いてみると、行く先のカシミヤ工場の撮影許可が、まだ管轄の軽工業省からおりてないというのである。

「これから、さっそく話をつけてくる」とアクアンリンチン氏は私たちが乗るべきジープの一台にとび乗るとたちまち、姿を消してしまった。

仕方がないので私たちは玄関の前の階段に腰を下ろして待つことになった。

前日のダワー氏の話では、明日は朝から仕事が忙しいというようなことだったので、心の準備をしていたわけだが、どうも様子がおかしい。

後藤が、電話を使ってカシミヤ工場の竹内氏に問い合わせてみると、カシミヤ工場撮影の話はそれとなく聞いているが、詳細なる段取りが、モンゴル通信社の方からさっぱり来ていないので、軽工業省の上役は撮影を許可することはできないと、怒っているらしい。

「なにしろ、お役所同士の間で仕事の話がくい違ったり、とどこおったりすることがよくあるので、そういうトラブルの一つだと思えばいいというのが竹内さんの話です」

後藤が受話器を置きながらこう言う。

「それでは私たちはどうすればいいのですかね」

「待っていればいいそうです」

私たちの目の前には、五十メートルほどの道跡を隔てて中央公園があり、そこにはレーニンの像が、こちらから見ると後姿で立っている。 |

レーニン像

|

2 世界に誇るカシミヤ工場 top

この国は、資本主義をとびこえて、社会主義の国に生まれ変わったとよくいわれる。

それを可能にした大きな要因は、一九一七年のロシア革命の影響を受けたということだろう。

私たちに背を向けて立っているレーニンの銅像は、そうしたモンゴルとソ連の古く深い絆を思わせる。

青空をバックに逆光の中に立つその像を見つめながら後藤が言う。

「レーニンは、一九二一年十一月にモンゴルの革命家たちの訪問を受けました。

モンゴル革命の父・スフバートルの像 |

レーニンとスフバードレの会見を描いた看板 |

モンゴル革命の父といわれるスフバートルが代表としてモスクワを訪れ、レーニンに会い、おそらく、ソヴィエト赤衛軍の助けによってはじめて達成されたモンゴル革命政府の樹立に対するお礼を述べたことでしょう。

それに対し、レーニンはモンゴル革命を祝福し、その将来を見越して様々な助言を、愛情をこめ懇切丁寧にスフバートルにしています。

この二人の歴史的な会見の様子は、ウランバートルの街の中の方々に大きく描かれていますが、その時に結ばれた条約は、その後、今日まで続く両国の深い友好関係のもとになったものでした」

後藤の話を聞きながら、私はレーニンの次のような言葉をかって読んだことを思い出した。

「我々は、モンゴル人、ペルシャ人、インド人、エジプト人との連帯を強めるために、あらゆる努力を傾注するだろう。

それが我々の義務であり関心でもあると信ずる。さもなければ、ヨーロッパの社会主義は安全とはいえないのである」

このことは、彼、レーニンが夢み、実現しつつある社会主義を全世界の解放されざる人々にゆきわたらせるための基本的な戦略であっただろう。

レーニンはモンゴル人たちの要請により、ソ連の精鋭部隊を送り込んだ。そして、モンゴル解放が実現した。

ソ連に次いで世界で二番目の社会主義国が、大草原の中に誕生したのである。

ところで、革命直前、一九〇〇年代初頭、モンゴル民族の状態は、二世紀にわたる清朝の支配により、骨抜きにされたも同然であった。

満州人や漢人の高利貸しによって土地を取られ、男たちの三分の一以上が清朝に巧妙に勧められたラマ教の信徒となっていた。

現世的な欲求は罪あるものとして、退けられた。教育は、ラマの高僧たちの一部をのぞいてはほとんど施されず、九九パーセントのモンゴル人は、文字を読むことができなかった。そして初夜権を持つラマ僧たちを媒介にして性病が蔓延するなど、衛生的にも暗澹たるものであった。

そして、わずかな数の封建領主とラマ教の高僧たちだけが、下層民と画然と差のついた豊かな生活をしていた。

しかし、支配層の彼らですら、たとえ支配権を持っているとはいっても、それはかたちばかりのものにすぎなかった。

大きくこの国を取り込み動かしているのは、清朝中国であり、帝政ロシアであり、さらには、日清、日露戦争のあと大陸への野望を抱き始めた日本であった。

モンゴルは亡国の危機にあったといってよいだろう。

領主やラマ僧たちも、ようやくこの事態が並大抵のことではないことに気づき始めた。

モンゴル民族の自立解放を考えなければ、たちゆかないところに追い込まれたのである。

しかし、この大改造を自力だけでなしとげることは、すでに不可能な状態にあった。

様々な周囲のくびきから抜けだそうという心あるモンゴル人たちの決意と願望を最終的に受入れたのが、レーニンの指導のもとに革命を達成したばかりのソ連赤衛軍であった。

一九二一年四月、モンゴル人有志たちの要請を受けたソ連は出兵を開始した。

そして、ソ連赤衛軍とモンゴル人民義勇軍は、その当時、詭計によって首都クーロン(現在のウランバートル)を支配下に置き、圧制をほしいままにしていた帝政ロシア自衛軍の残党、ウングルンを打ち破った。

一九二一年七月六日、スフバートルの率いるモンゴル人民革命軍とソ連赤衛軍は、クーロンへ凱旋してきた。

そして、七月十一日、革命政府を樹立する。

この日以来、モンゴル革命政府は、次第に支配層である封建領主やラマ教団の勢力を駆逐して、社会主義国として新国家建設を進めていく。

その陰には、赤衛軍出兵以来のソ連の支援が常に続いてきたことも事実である。

一九三九年、ノモンハン事件と日本ではいい、モンゴルではハルハ河戦争という日蒙の戦いがあったときにも、ソ連は大部隊を率いて、モンゴルの後楯になった。

この戦いは実質的には、日本軍とソ連軍の大戦闘だったという見方がされている。

また、一九四五年八月十日、モンゴルはソ連に続いて日本に宣戦を布告し、ゴビ砂漠を通って満州に侵入してきた。

その時のモンゴル軍の戦車や戦闘機は、すべてソ連から入手したものであった。 まさにモンゴルとソ連の間には、長くて深いつながりがある。 |

戦勝記念碑

|

こんなことを思いつつ、レーニン像の後姿を、私たちは一時間以上も見上げていただろうか。

ようやく、カシミヤ工場撮影の許可を取ったアクアンリンチン氏が戻ってきた。

私たちのモンゴル撮影の開始である。

|

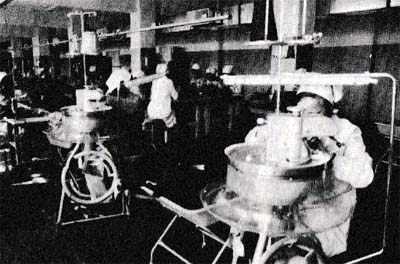

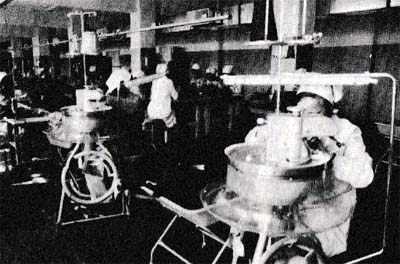

カシミヤ工場内の作業風景。日本からの注文も多い

カシミヤ工場は、市街の西方、ジープで二十分くらいの距離にある。 私たちはまず、講義室のような部屋に案内され、工場長の説明を受ける。

工場長は、モンゴルと日本が協力してこうした工場を作ることは両国の友好に益するところ多大であり、ここで働ける自分たちは大変誇りを持っていると述べ、それに次いで、この仕事の関係で何度か訪れた日本は、風光の美しい経済力のある見習うべき国であると個人的体験を通しての日本観を語った。 |

|

「日本のどこあたりが、工場長は、気にいりましたか」大阪アクセントで門林がたずれると、

「熱海、江ノ島、銀座、京都」と工場長はうれしそうに四つの日本の地名をあげた。

その土地がなぜ工場長の気にいる所となったかを問いただす時間はなかったが、彼にとって日本訪問は、好ましいものだったという印象を受けた。

工場内には、長さ二十メートルほどの大型の織機がうなりを上げて作動している。

この織機は、日本から船で運んだもので、ナホトカから鉄道でソ連を通過してモンゴルに到着した。

幅二メートルのコンベヤーベルトには、しっとりとしたカシミヤの毛が波うちながら流れている。

「この濡れたような毛の感触が、カシミヤ最大の特徴です」

日本から来て、工場運営を指導している伊藤忠の竹内さんが、工場長と一緒に説明してくれる。

カシミヤは、元々インド・カシミール地方に産する山羊の毛のことをいうもので、現在、中国とモンゴルが主な生産地になっている。

「モンゴルは、世界の四割のカシミヤを生産します。

山羊の毛が長いことがモンゴル産の特色で、それは、製品に加工しやすいという利点を持っています。

最終的には、セーター、マフラー、ジャケットなどを作ることになりますが、色彩や模様やデザインを工夫すれば、世界市場に出せるものが作れるでしょう」

竹内さんは、こう話しながら、しっとりとしたできたばかりのカシミヤのセーターを私たちに手渡してくれる。

肌ざわりが優しい。

「東京へ持っていったら、一着十万円はするでしょう。でも、このままのデザインでは買ってもらえません。

しかし、今に、良いものができますよ」竹内さんには勝算があるようだ。

ほぼ五年間にわたって、彼は単身モンゴルに入り、日本とモンゴルの最初の経済協力事業というべきこの仕事に専念してきた。

もちろん、世界の他の企業と激しい入札競争をしてがち得た事業である。

一商社マンとして、三十代の彼が、大草原の国で数年間をかけてなしとげようとしている仕事の意味というものが、少しずつ私たちにも伝わってくるようであった。

春先、四百五十万頭もいるモンゴルの山羊の毛がはえかわるとき、一頭から二百五十グラムの和毛がとれる。

これがカシミヤの原料であり、年間総量は千二百トンに達する。

数年後、世界最大のカシミヤ工場が建設される計画だというが、この貴重な資源がどう活かされるのか、その時はじめて竹内さんたちの仕事の真価が問われるだろう。

日本とモンゴルという、互いに親しみを持っていながら十年前までは国交もなかった両国の関係の中で、一商社員が奮闘している姿は印象的であった。

3 結婚宮殿での新カップル誕生 top

結婚指輪を選ぶ。手前にあるのがモンゴルのそろばん

結婚式場への入場

指輪の交換 |

結婚登録にサインをする花嫁

両親よりスーとハダクが捧げられる

参列者との集合写真 |

カシミヤ工場の取材を終え、私たちは再びウランバートルの中央に戻り、ホリミンオルドン(結婚宮殿)の撮影をすることになった。

ウランバートルには、社会主義諸国からの援助で建てられた建築物が眼につくが、中でも一番多いのはソ連からのものである。

結婚宮殿もその一つで、ブレジネフ書記長からのプレゼントだという。

三階建ての箱のような建物が子供公園のそばにたっている。

一年間に八千組の結婚登録があるそうで、一組の結婚式の所用時間は、四十五分だという。

遊牧の国、モンゴルの婚姻は、日本と同じように、一昔前までは、相当手のこんだものであったらしい。

新郎の使者が、新婦の家庭のゲル(包)の前に行って、朗々と詩を吟じて、二人が結ばれることによって、すべてがいかにうまくいくかを申し述べる。

その場合、大鹿や、野性の羊、ビッグホーンや、カモシカを射る名人であるというのが婿に対する賞め言葉になり、その婿が射とめた獲物の毛皮をたくみにつくろい、縫い合わす能力を持っているというのが嫁に対する賛辞になる。

そして、二人力を合わせれば、良き家庭ができないわけがないと説得するわけだ。

大仰といえば、大仰ということになるが、新しい人生の門出をこの程度にものものしく取り仕切っていこうというのは、長年の人類の知恵みたいなもので、それは何もモンゴルに限ったことではないだろう。

それに、どうも、二人が結ばれることはことのほかめでたいことであるから、新郎新婦をとりかこむ大人たちは、酒を飲み、歌舞音曲を入れながら、自らも楽しもうというこんたんを持つと同時に、あわせて、恋に夢中で、これからの長い生活のはなはだ困難なことなどわかるわけもない二人に、ユーモアをこめて説教したいというような、したたかな願望も持っているようだ。

さて、タラバガン(モンゴルモルモット)をとるのがうまいとか、荒馬ならしがうまいとか新郎の特技をひと通り述べ上げ、お宅の娘さんの裁縫や料理や乳しぼりの腕がこの婿の能力と結びつけば、良い家庭が築かれることうけあいであるという使者の言葉があったあとで、新婦側か承諾を与えれば(もっとも、この場合、すでに段どりができているのだから、拒絶することはありえない。つまり、一種の確認作業である)、次に使者は、結納の目録を、これまた詩文形式で伝えるわけである。

しかし、この時点になると、それまでのような単なる承認形式をとるわけにはいかない。

使者のだす目録が、新婦側にとって満足のいかないものであれば注文をつけることができる。

持ってくる馬の数はもう少し増やせとか、衣裳の数なども、この手塩にかけた娘をめとるからには、決して充分とは思われないといった内容について、新婦側も詩の朗唱形式で主張するわけである。

「こういう結婚にはどうしてもつきものである実利的な折衝を、ことほぎの心持ちを充分に生かしながら、美しい言葉にしてやりとりするというのは、典雅というか、優雅というか、モンゴル人の持つ深い教養のなせるわざとでもいうものでしょうか。

是非、そのやりとりをそばで見たり聞いたりしたいものですね」

今度の取材スタッフの中でただ一人、独身の後藤は、こういうことに興味を持つ資格を占有しているかのように感想を述べるのだった。

しかし、これらの婚姻にともなうならわしは、現代のモンゴルでは一般的ではないようだ。

若者たちは、工場、学校、あるいは農牧業協同組合の牧野で自由に出合い、恋愛し、結婚を決意する。

結婚宮殿での四十五分間の結婚式が人気を呼んでいるのは、モンゴルの現代の生活様式には、最もふさわしいものだからといえるだろう。

「今日は、十組以上の結婚式がありますが、撮影を許可してくれたカップルは、なかなかよろしい」

アクアンリンチン氏とタブー氏が得意気に話す。

「どこが、なかなかよろしいのでありますか」

「美男美女である」

「恋愛ですか、見合いですか」

「恋愛であるらしい」

私たちは、好奇心のままに質問を続けようとしたが、二人のガイドは、「あとは、見ればわかるだろう」と言うだけで詳しい説明をするのは面倒という素振りである。

幸福な男女というものがどのようなものであるかを、言葉で明らかにするというのはどの国にあっても、なまやさしいことではないようだ。

間もなく、式服に着かえた新郎新婦が、それぞれの控室から出てきた。

新婦はモンゴルの中でもカザフ族といわれる種族から出ているということで西域風の容貌を持っていた。

秀麗なる婦人といった感じである。モスクワの大学で医学を学んでおり、まだ二年間の学生生活が残っているという。

新郎の方は、モンゴル人のほとんどを占めるハルハ族出身の好男子である。

地質学の技師をしており、地下資源の開発に力を入れているモンゴルの現状の中では、最も先端の仕事を担っている青年であった。

二人はまず、一階の売店で、お互いに交換する指輪を選び、式がすんだあとで両家族で飲みかわす酒を于に入れる。

これは、甘く味つけされたモンゴルウオトカのアルヒが一般に用いられるようだ。

店員は、この二つの買物に対して、八つ玉の大きなソロバンで計算して、その値段を言う。

二人はうなずいて、計算書にサインするのだが、今日の式は、すべて自分たちで取り仕切っているという感じである。

二つの銀製の指輪と三本のアルヒで三万円ほどである。式場の使用料は無料だから式だけ考えると、経済的にできている。

やがて、新郎新婦を先頭に、両家族がそれぞれ十五人くらいずつ行列をつくり、結婚行進曲に合わせて中央階段を昇って二階の式場にしずしずと入っていく。

結婚行進曲は、ワグナーやメンデルスゾーンのものとは、まったく違ったモンゴル独特の旋律であり、楽器の編成も民族楽器が中心になっている。

そのメロディーが微妙な転調をしながら、式の進行に従って結婚宮殿いっぱいにひびきわたる。

「まるで、大草原の中の結婚式のようですね」音声担当の竹村がレシーバーをつけ、遠くを見るような眼で、メロディーのユニークな壮厳さに感嘆の声をたす。

たしかに、音楽が式の雰囲気づくりの主役になっている。

結婚の仲立ちをするウランバートル市の市会議員の朗々たるメッセージ、指輪を交換する二人の無言のしぐさ、結婚登録にサインするときのペンのきしみ、その二人を見守る家族の息づかい、それらの間合に、絶妙なタイミングでこの音楽が流れるとき式場は、風がそよぎ、自雲が遊ぶモンゴルの大草原のように思われてくるのだった。

式は、最後に双方の両親だちから銀のお椀に入った家畜の乳(スー)と絹の反物(ハダク)が捧げられる。

新郎新婦は、この「スー」をわけて飲み、正式に新しいカップルとして、両家に認められたのである。

兄弟や親戚から花束や口づけや贈り物を受けたあと、二人は、式の前に買っておいた酒をお礼にふるまう。

私たちもこのふるまい酒をわけてもらったが、アルヒでつくった果実酒で甘味と香りの強いものであった。

両家の人々は、是非、私たちが撮影したテレビの録画を見たいということなので、さっそくセットして、再生したが、「これが、日本で放送されるのか」と興味つきぬ風情で、モニターテレビを見つめている。

私たちは、二人の両親たちが、おそらく三十年ほど前に体験したであろう伝統的スタイルの結婚式について質問したかったが、式場は、次のカップルが待っているというので、時間がなかった。

やがて、新しいカップルを送りだすために家族全員が、結婚宮殿の正面に集まってくる。

すでに新婦は、白い結婚衣裳から、タイトな紫のワンピースに着かえていた。

それは、身体中から、湧きたつうれしさを鎮めているかのようなおもむきで、ながめているとまぶしいような気持ちになってくる。

「夏休みが終わるまで、約一ヵ月間彼と生活をし、学校が始まったら、モスクワに帰ります。

彼は仕事でモンゴル各地へ出張するし、私か医師の免許をとるまでは、なかなか一緒に住むことはむずかしいと思います。

まず、学生生活を無事に終えることに全力をつくします」

別れ際、私たちの質問に新婦は晴れやかにこう答えて、新郎の待つ車に乗り込んだ。

わが俊敏なるスタッフの一人である門林カメラマンは、この瞬間を逃さず、二人の車の中にハンディー・カメラをさしこんで叫んだのである。

「キッス!」

だが、新婚の二人は、ためらうばかりだ。

大体、モンゴルでキッスなどという言葉が通じるのだろうか。

しかし、門林はひるむ様子もない。

「キッス! キッス!」

新郎の方がようやく、言葉の意味するところが理解できたらしく、新婦の頬っぺたに遠慮深げに口づけをした。

見送りの家族や友人たちが、いっせいにはやしたてる。カメラがやっとのことで窓からひきさがると、二人を乗せた車は歓声の中を逃げるように去っていった。

「門さん、これはやりすぎというものではありませんか。モンゴルの力とフルはそんなに人前でキッスなんかするもんかなあ」

後藤が心配そうに言う。

「だって、注文通りにやってくれたじゃないの。それに、すでに結婚式はすませてんですからね、あの二人は」

「しかし、相当ためらっておりましたねえ」

この二人のやりとりを、ガイドのダワー氏が聞いている。彼は、日本語を解さないことになっているが、どうも、二人の話していることがらがわかっているらしい。

人前での愛情の表現について、モンゴル人が日本人以上に遠慮深いと思いたがっている後藤に賛意を表わしている風情であったが、ダワー氏は何も言わずに微笑しているだけである。

私の方は、モンゴル語でくちづけを何というのか聞きそびれてしまった。

4 遊牧民族の考え方 top

私たちは、ホテルに戻ってこの日撮影したテープを再生して、ダワー氏とアクアンリンチン氏に見てもらった。

このことは、モンゴルとの取材契約書に明記されていることであって、二人が見て都合の悪いと思われる箇所があれば、その部分を消さなければならない。

だが、幸いなことに、すべて見てもらった結果、問題になるところは一つもなかった。

彼らが、このように用心深いのには理由がある。私たちが行く数年前に欧米のフィル厶取材班が撮影をした。

その結果、出来上がったフィルムが、モンゴルにとっては、あまり好ましくないものだったらしく、以来、モンゴル政府当局は神経を使うようになった。

私たちが、現像行程の必要なムービーフィルムを用いずに、すぐ再生可能なビデオ撮影にした理由の一つは、そこにあった。

ともかく、一日目の撮影は、二人のガイドにとって文句をつけるところがなかったわけで、お互いに喜ばしいことだということになった。

私たちは、アルヒで乾杯しながら、翌日からのスケジュールについて話し合うことにした。

今回の取材の中心は、七月十一日の革命記念日に続く、スポーツの祭典ナーダムであり、その日がくるまでに、できることなら、ウランバートル市内の撮影はすべて終えておきたいというのが、こちらの計画であった。

二人のガイドも、この方針には大賛成だというので、さっそく、こちらであらかじめ作っておいた取材ユケジュールを提案してみた。

それは、私と後藤が作ったものであるが、ナーダムまでの十日間を、日本国内の取材ではごくあたりまえな仕方で配分してある。

ウランバートル市街の街並と市民の姿、ジュータン工場、ラマ寺院、国立大学、野菜コンビナートなど、様々な場所への撮影手順を日を追って示したのである。

もちろん、変更はいくらでもできるようになっている。ところが、この十日間の予定表は、二人を相当驚かせたらしい。

「こんなことは不可能ですよ。第二明日なにが起こるかわからないではありませんか」あきらかに彼らはそう言い、そういう眼をしている。

「明日なにが起こるかわからないというのは、正確にいえば、その通りです」後藤が急ごしらえの哲学者のような顔で答える。

「そうでしょう。そして、明日何か起こるかわからないとすれば、明日のことは、明日になってから決めるべきでしょう」

「はあ、まあ、そうですね」

「そういうことが、双方で確認できれば、こんな予定表は必要ありません。ただ、最終的に、これだけのものを撮影することを覚えておけば良いわけです。

あとは、その日その日にどれをかたづけていくかが、問題になるだけです」

「それは、その通りのようです」

「心配はありません。明日になればわかります」

彼ら二人のガイド氏は、かくも論理的に話を展開し、私たちを安心させるような、不安にさせるような状態にしたまま、機嫌良く帰っていった。

以来、私たちは、彼らから、モンゴル語で「フフガシミトゥク」(明日になれば……)という言葉をくりかえし聞かされることになったのである。

「これは農耕民族と遊牧民族の決定的な違いではないでしょうかね」

この日の日記をつけながら後藤が話しかけてきた。

「フフガシミトゥク」のことである。

「野菜や米を作っておったら、明日になればという行きあたりはったりのやり方では、やっていけませんよ。

春耕しも、種まきも、田植えも、草とりも遊牧民にはかかわりないんだから、その日の風の吹きまわしで牧草のあるところへ家畜を移動していけばいい。

そんな生活の中で、毎日のスケジュールを、こまかに決めていっても意味がないわけですよ」

「しかし、ダワー氏は英語の通訳だし、アクアンリンチン氏は、世界中をまわっているスチールカメラマンでして、遊牧の生活をしているわけではないでしょう。……

それにモンゴル自体が、遊牧から定着農業や工業に重点を移そうとしている時代ですよ」

「いや、それは革命後五十年間の話でしょう。

それまでの紀元前からの遊牧民の生理や生活感覚は、あの二人にも消しがたく生きていると思いますね」

「ところで、明日は本当に何を撮影することになりますかね」

「フフガシミトゥクですよ」

ベッドの上でためいきまじりにこう答えた後藤は、間もなく、イビキをかいて眠りに入った。

しばらく不眠症だった彼も、ようやくモンゴルになれてきたように思われた。

5 朝のラッシュアワー top

七月二日――。

朝から雨が降り続き、十度以下の寒さである。

その雨の中を、七時ぐらいになると、例によって、バスやトラックで勤め人たちがやってくる。

ホテル五階の二重になっている窓を開けて、そのラッシュアワーを見ていると、人々の動きが、雨の中でもきびきびしていて、皆一生懸命という感じである。

「これが、マラガシミトゥクの国民ですかね」低血圧で朝が弱い後藤が、大きなあくびをしながら一緒に窓から首を出す。

「こらぁ、日本のラッシュアワーと同じとちがいまっか。

アメリカあたりに行ったらこの人たち、どこの会社からもひっぱりだこでっしゃろな」

となりの部屋からいつのまにか現われた門林も感心する。

たしかに門林の言うように世界の一大先進国アメリカは、いま労働者の質の問題で悩んでいる。

黒人やメキシコ系の難民たちが急速に増え、しかも、彼らの労働意欲は低く、仕事の熟練度も不足している。

いかに工業設備が整い、生産システムが確立され、コンピューターが導入されようとも、最終的には人間の労働力に頼らなければならないとすると、個々の労働者の質の悪さは、工業国アメリカの決定的な足枷になってくる。

こんなことを思いながら、雨の中を忙しそうに仕事場に向かうモンゴル人を見ていると、基礎教育を充分に受けていることや、一つの目的意識を持って仕事をすることのすごさというものを感じないわけにはいかない。

世界中の先進国の企業家が、このモンゴル人を見たら、すぐにでも雇いたいと思うだろう。

6 ラマ教の興亡 top

ウランバートルの朝のラッシュアワーをながめたあとで、私たちはロビーに降りていった。

ロビーに降りていくためには、エレベーターを使う。

そのエレベーターは、よくフランス映画にでてくるような形式のもので、ドアを自分で閉めるようになっている。

そのエレベーターで五階から降りていくのであるが、二階あたりにさしかかると、何とはなしに、羊料理の匂いがしてくる。

それは、一階ロビーの脇に大食堂があり、そこの厨房からただよってくるのである。

この日は、雨が降っていることもあって、ホテルの中も湿度が高い。

そのことが、羊料理の匂いの濃度を高める効果をもたらしているらしい。

すでにエレベーターの中で、後藤と竹村と三上が、今朝はコーヒーだけでいい、と元気のない宣言をする。

三人はどうも、腹の調子が良くないようだ。モンゴルに来て一週間が過ぎようとしていた。

ロビーに出ると、傘を手にした、おなじみの二人のガイドが立っている。

「これでは仕事にならない」とアクアンリンチン氏が肩をすくめながら言う。

「あなた方は、日本から雨を持ってきたようです。

でも、この雨は、モンゴルの家畜にとってはめぐみの雨なのです。

牧草が、これで良く育つでしょう。降ってもらわないと困る雨であります」

「雨は止むでしょうかね」私たちはアクアンリンチン氏が、これまでも、雲の様子や風の動きを見ながら、かなり正確な天気予測をすることを知っていた。

「午後になると止みそうですよ。その場合は、チョイジン・ラマを撮影しましょう」

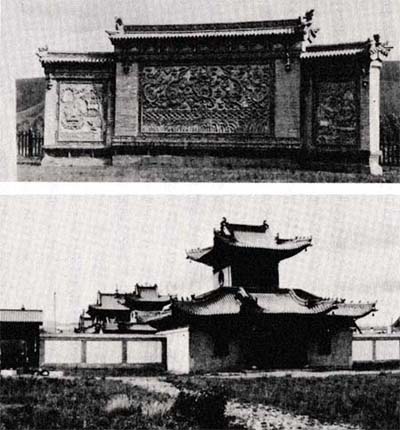

チョイジン・ラマとは、興仁寺という中国名をもつラマ寺院で、現在は博物館になっている。

ラマの仏像や仏画などがその中に収蔵されているが、ラマ僧はいない。

現在、モンゴルにあるラマ寺院の中でラマ僧がいる寺院は、ガンダン寺だけである。

ガンダン寺は、ウランバートルの西部、テレビ塔の近くの丘の上にあって、百人ほどの僧侶が住んでいる。

私たちは、このガンダン寺で、僧侶たちや老いた信者たちがラマ教独特の祈りをすると聞いたので、ぜひその姿を撮影したいと思っていた。

その祈りの仕方は、横にわたした等身大の板に何度も身体をうちつけるというものだが、現在寺院は修理中という理由で、撮影の許可かおりなかった。

かわりに許されたのは、チョイジン・ラマ (興仁寺)とボグドハーン宮殿の二つだった。

両方とも博物館になっており、宗教活動は行われていなかった。

このようにモンゴル側が、ラマ寺院の取材対象を限定してきた背景には、彼らのラマ教に対する独特な見解があったであろう。 |

ガンダン寺

|

十六世紀末、ラマ教の中でも黄帽派とよばれる一派が、チベットからモンゴルヘ入って来た。

当時、モンゴルを支配下に置こうとしていた清朝は、この宗教をモンゴル人全体に植え付けようという政策をとった。

現世の利益や幸福よりも、来世の幸せを願い、諸行無常を教えるラマ教は、好戦的なモンゴル族に恭順の精神を汪ぎこむのに、非常に適していた。

清朝は、ラマ寺院建設のために資金を出し、ラマ僧に対しては、税金や兵役を免除した。

ラマ教はモンゴル全土にひろがり、ラマ僧は全男子人口のおよそ半数をしめるようになった。

彼らは、モンゴル人でありながら、家畜を追うことをしない徒食の民になってしまったのである。

アジア大陸の歴史は遊牧民族と農耕民族のたえざる闘争の歴史であった。

中国大陸の農耕民にとっては、遊牧民ほど手に負えぬものはなかったであろう。

家畜を追う移動生活の中で、遊牧民は、たくみな乗馬技術を身につけ、常に軍事的に優位に立ちながら、自らは失うものもなく略奪をほしいままにし、農耕民族の支配する中国大陸を攻めほろぼして、征服王朝をつくる。

ところが、その結果、定住化した遊牧民は本来の強さを失い、中国での覇権を保てなくなる。

彼らは、再び故郷の大草原に逃げ帰ることになる。

だが、遊牧民を追い払った農耕民も、手ばなしで喜んではいられない。

彼らは、その大草原の故郷にあってこそ、力をたくわえ、のびやかな独特の発想や信条を育くむからだ。

時いたれば、彼らは満ち潮のように、かならず攻めてくるだろう。

紀元前の匈奴がそうであり、十二世紀のジンギスカンの帝国がそうであった。

かくて、有史以来、彼らを防ぐために万里の長城まで作ってきた中国の農耕民族にとっては、遊牧民をいかに手なづけるかが、最大の問題であっただろう。

こうした歴史的背景を思えば、清朝がラマ教によって、モンゴル民族の大半の男子を祈りの生活に閉じ込めてしまったことの意味は、はかりしれない大きさをもっている。

清朝は、今やモンゴル族を恐れることが必要でなくなったばかりか、商業的手段により高利の債務をモンゴル人に負わせ、土地を奪い、一方的な優位に立とうとしていたわけである。

しかも、このラマ教が、遊牧民であるモンゴル人を変えたもう一つの要素は、ラマ寺院を中心とする土地が固定資産としての意味を持ち始めたことである。

遊牧民の元々の原点は、誰が所有するものでもない大地を自由に家畜を追って移動することであった。

ラマの勢力拡張とともに、モンゴル人は移動性を奪われてしまったのである。

このことは、心あるモンゴル人にとっては、無気味な、許すことのできない策略に思えたであろう。

ラマの存在は亡国の原因であると考えたモンゴルの革命家たちが、ラマ勢力を駆逐しようと決意したのは当然であった。

しかし、モンゴル男子の半数以上を帰属させていたラマ教団が、そうたやすく崩壊するものでもない。革命家たちは、その点をよく心得ていた。

一九二一年、清朝やロシアの白衛軍からの民族解放闘争が成功すると、革命家たちは、ラマの活仏を元首とする立憲君主国家の宣言をひとまず認める。

しかし、三年後の一九二四年には、民主的なモンゴル人民共和国の成立を宣言し、ラマや旧王侯貴族など、封建的・神権的勢力を一掃する目標をかかげることになった。

政府はラマ教の上層部の聖職者と身分の低い平(ひら)信徒を区別する政策をとった。

高位のラマ僧には、累進課税や兵役免除税を課してその富を減らし、権力を弱めていった。

僧院は、所有する農牧地を貧しい牧民たちに分け与えなければならなかった。

また未成年ラマ僧の読み書き習得のため、ラマ教寺院には学校が作られた。

教育を受けた下級のラマ僧たちは、工場や協同農場に送られ、軍隊にもひきぬかれた。

ラマ寺院は閉鎖されろものが相次いだ。こうした動きに反対する上層ラマ僧の反革命運動が各地で起こったが、最終的にはすべて政府軍によって鎮圧させられた。

かくて、一九四〇年ころまでに、かって十万人以上もいたラマ僧の数は、七千人に減り、七百を超えるラマの僧院や寺院は、ほとんど解体されていった。

そのため、富も権力もなくなったラマ教団は、施しによって成り立つしかなく、七千人の僧たちも遠からず寺院を去る運命にあった。

今や、牧野に出て家畜を追い、協同農場に入って生産にたずさわる方が、ラマで生きてゆくより有利であった。

7 ラマ教の浸透 top

|

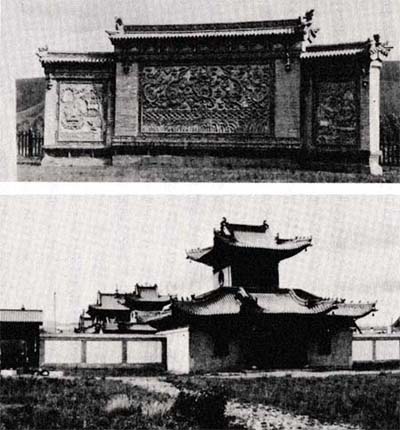

チョイジン・ラマ(興仁寺)

チョイジン・ラマ (興仁寺)の前の草原(くさはら)で、私たちはカメラをセットする。

ときおり、何人かの見物客が門を入っていくが、博物館としてにぎわっているという感じはない。

「これだけ立派なお寺にラマは一人もいないのだから、不思議な感じですなあ。

わずか五十年の間にこうなるのは、相当なことを断行したのでしょうなあ」

モニターテレビに映る秀美なラマ寺院の屋根の造りに眼をやりながら、テクニカルディレクターの高橋が言う。 |

|

ダワー氏とアクアンリンチン氏が、とりあえず中に入ってみようというので、門をぬけ、五十メートルほど先にある本堂まで入っていくと、暗い空間の中に実に沢山の仏像や画像や仮面が現われる。

ところせましという感じがするのは、おそらく、博物館として物が配列されているためだろう。

眼が慣れてくるにつれ、その空間の異様さが増していくようである。日本の寺院にあるものと違って、仏像も仏画も仮面も極彩色であり、おどろおどろしい。

「これは、ツァム祭りというラマ教のお祭りにラマ僧がかぶって出てくるお面です」

後藤が、ドクロを頭にちりばめた面をさしながら説明してくれる。

「ラマ教の敵を退散させるというのが、ツァム祭りですから、お面の方も、できるだけおそろしげにしたものをかぶって信者の前をおり歩くわけです。……

でも、このお面がモンゴルで使われるということはもうないでしょうね」

天井には、素裸のように見える女性が行列をつくって、鬼のようなものに追いかけられながら走りまわっている絵が一面に描かれている。

それはまた、見方によると、たくさんの裸の女性に鬼の方が追われているようでもある。

「あれは、何を意味する絵ですかねえ」 私は後藤に聞いた。 |

ガンダン寺の僧侶

|

「よくわかりませんが、ラマ教は一般に、男と女のいい加減な性的な結びつきを罪深いものだと見なしておりましてね。

そういう罪深さを警告するとともに、よこしまなる心を起こさぬようにという意味がこめられている仏画の一種でありましょう」

しかしどうも私には、その天井絵を見ていると、よこしまではないかもしれぬが、なにやらあやしげな心持ちになってくるのだった。

堂内を歩いているうちに、私にはもう一つ注目すべき画像があった。

やはり裸の女の人が牛の姿をした神様に、後からのりかかられて、こらしめられているらしい像である。

それをよく見ていると、牛の神様にこらしめられているはずの女性が、その独特の表情で、苦痛を訴えるというよりは、何か別種の心の状態を表わそうかとしているようである。

「実はこの仏画について、国立民族学博物館の加藤九祚先生が、前にお話をしていました」また、後藤が解説してくれる。

「加藤説によると、この女性は、決まった亭主がいるにもかかわらず、別の男性と仲良くしてしまったために姦通の罪に問われて、こらしめられているのだそうです。

しかし……」

「こらしめられているようではないですなあ」

仏教の一派であるラマ教は、モンゴルの人々にどういう影響を与えてきたのだろうか。

ジンギスカンの時代、大帝国をうちたてたモンゴル人たちは、おそらく、仏教・キリスト教・イスラム教の文化圈に強烈な接し方をしたはずである。

しかし、彼らがその宗教に染まってしまうということはなかった。

ジンギスカンをはじめとするモンゴルの支配者たちが、その統治上、宗教を嫌ったのだろうか、それとも、モンゴル人全体が、大宗教にそぐわない生活をしていたのだろうか。

元々モンゴル人に信じられていたものは、蒼天の神・テングリである。

自然は諸霊にあふれ、その頂点にテングリがあった。

狩をし、放牧をし、乳をしぼりつつ、彼らは、自分たちの周囲にある様々な神々を信仰してきたのである。

その彼らのところにチベットを経て十六世紀末にラマ教黄帽派が入ってきた。

その浸透の結果の一つが、これから私たちが撮影しようという興仁寺なのである。

こうした建物が、モンゴルの草原に現われたとき、モンゴル人はどのように見たのだろうか、そんなことを思いながら、寺院の庭内を歩いていると、アクアンリンチン氏とタブー氏が寄ってきた。

「さて、ここの撮影について、こちらの要望を申し上げたい」

私たちは、本堂の中で、数人の女性館員が写真撮影を許可していないことをしきりに見物人たちに呼びかけていたので、覚悟はできていた。

二人のガイドは、断固たる態度で続ける。

「本堂の中は、一切、撮影しないで下さい」

「どうしてですか」

「そういうきまりになっています。なにしろ具合が悪い」

「本堂の中には、いろいろなものがあります。中には、撮影して良いものだってあるでしょう。

そちらで選んで下されば、それに従ってやりますが」

「そういうものは、ありません。本堂の中のものは一切、困ります。そのかわり、外まわりは好きなように撮影して下さい」

二人は遠くを見るような眼をして、私たちの抗議を相手にしてくれないのであった。

その後、私たちは、ウランバートルで最も有名なラマの遺跡であるガンダン寺やボグドハーン宮殿にも案内されたが、テレビカメラによる内部の撮影はすべて許可されなかった。

「ラマ教は、たしかにモンゴル人たちの活力を奪ったという一面があったことは、たしかでしょう。

だから、革命政権は、ラマの力を弱めることに力を入れました。

モンゴル各地に、荒れはてたラマ寺院が残されているそうですが、それは、ほとんどが郷土博物館になっていて僧侶はいません」

後藤が教えてくれる。

「でも、ラマ教の教理を究めようとした何人かの高僧は、モンゴルにもいたはずで、その人たちの周囲では、あの深淵なる宗教について密度の濃い思索が続けられたことだろうと思います。 |

ボグドハーン宮殿

|

チベット仏教の持つ広大な宇宙観が、そうした人々を通して一般の人々にも伝えられ、それは、今のモンゴル人にも消えがたく残っていると思います」

私たちは、ホテルの裏の並木道で、一人の老人が数珠を持って歩いているのを見かけたことがある。

聞いてみると、ガンダン寺にお参りに行くところだということだった。

ガンダン寺では、政府の援助を受けながら百人余りの学僧たちが、ラマ教の信仰と研究を続けている。

top

**************************************** |