|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章

五章 海の側からみる

1 ナマコ top

|

ナマコ倉庫(ウジュンパンダン、1986年)

|

「生物としてのナマコは、実にとりとめなき見落とされた存在」

|

なぜナマコなのか

ナマコについて最初のカード(1)を記したのは、二〇年ほど前です。

ナマコなんかについて、よくそれほど書くことがあるなと言われるかもしれませんが、調べればいろいろなことがわかってきます。

ナマコが先に述べたような意味で、ヒト社会やその歴史の構図を抽出するうえで、“典型”としてのポテンシャル・パワーを持っているかどうかについては、判断はありませんでした。

それは、今もってないわけで、『ナマコの眼』を読んで判断していただくしかありません。

ナマコに眼をつけたとき、私が事前に持っていた関心は、つぎの二点です。

第一に、私は中国のナマコ料理が好きたったこと。 |

(1)最初のカード

|

第二に、このゼラチン料理の材料となるナマコ(海参)は、高級ですが、生物としてのナマコは、実にとりとめなき見落とされた存在であることは知っていました。

だから、ナマコを見つめていけば、少数者の存在や差別の問題が浮かび上がってくるかもしれない。

ナマコについてカードをとり始めたときの私の意識は、そんなかそけき漠然としたものでした。

私の場合、バタアン半島、クラ運河、バナナ、マングローブの沼地、どれをとってみても、抽象的な構図から出発して。

「だからこれこれを扱わなければならない」という方向になっていません。まず地べたの人や物や事例に心をときめかすのです。

この“ときめき”というのは、作品をつくる場合、かなり大きな働きをします。

そのことは、作者として充分に自覚化したほうがよい、と思います。この点についても、また後でふれます。

方法の自覚とその主張

生物学の研究を別とすれば、ヒトとナマコのかかわりについて研究した書物はほとんどありません。

ナマコは、サカナではないし、重要な(大量にとれる)産物ではありませんから、魚類図鑑にも漁業史にもほとんど扱われていません。

山口和雄という漁業史研究の先人がいて、その方の書かれた『日本漁業史』(東京大学出版会、一九五七年)という書物があります。

それは、イワシ、ニシン、カツオ、マクロ、ブリ、タイというように、日本人の口に入った魚の量によって漁業史が書かれています。

ナマコはほとんど登場しません。だがこうして見落とされているからこそ、ナマコが気にかかります。

ナマコなんて、けったいなもので、召し上がったこともない方が大部分ではないかと思うのですけれども、実は、このけったいなグロテスクのかたまりのようなものを捕って、一生懸命に干して、中国に送り込んでいた人々がいるわけです。

北オーストラリアのカーペンタリア湾のなかのアボリジニ(2)などは、一七世紀から今世紀のはじめまで、マカサーン――マカッサル(3)の人が定期的に出漁して、マカサーンと言われていたのですが――の漁民と協力して、全く紛争が起こらなかったわけではありませんが、三〇〇年近くにわたってナマコを捕っていました。

(2)アボリジニ オーストラリア大陸の先住民。アボリジニがいつアジア大陸からオーストラリア大陸に移ったかは不明だが、現在見つかっている最古の遺跡は五万二〇〇〇年前のものである。

方言もふくめて約六〇〇あった言語は、現在では二〇〇ほどになっている。人口は現在約二五万人。

一七世紀後半よりオーストラリア北岸にナマコをとりにやってきていたマレー系交易者(マカサーン)とアボリジニのあいだに、経済的・文化的交流が続いていたことについては、『ナマコの眼』参照。

(3)マカッサル スラウェシ島南スラウェシ州都ウジュンパンダンの古い呼び名。

南スラウェシ州はインドネシアの全海域で活躍する海洋民マカッサル人、ブギス人などの出身地。

最近、東部インドネシアの開発の中心地としてマカ。サルの名前を復活させようとする動きがある。

日本では徳川期、長崎の貿易を幕府が官営貿易という形で独占していた。

中国船とオランダ船が入ってくるのですが、中国船は日本から金、銀、のちには錮を一番ほしがったのです。

中国からは染めていない、「白糸」と言っていますが、生糸を持ってきます。

幕藩体制が比較的安定して、経済が成長するにつれて、当然、通貨を増発しなければならない。

それに充てる銀と銅が足りなくなるわけです。元禄時代以後、貨幣が改鋳されて、質が悪くなってきます。

そうすると当然、インフレが進行して、幕藩体制の基盤が揺らいできます。

それで、金、銀と銅の輸出を統制しまして、これに代わるものとして出てくるのが、「俵物(ひょうもつ)三品」と呼ばれたイリコ(ホシナマコ)とホシアワビとフカのヒレです。

この三品がバーター商品(4)として、中国から入ってくる生糸と交換されるのです。

(4)バーター商品 金銀銅の流出を阻止するために、物々交換で交換された交易品のこと。

ですから、日本の幕藩体制の後半期、約一五〇年近くの交易経済を支えていたのは、実際にはナマコだったのです。

これを捕っていた、あるいは、ほとんど強制的に捕らされていたのは、国家史に登場しないような海辺の漁民です。

なかでも最上の品をつくっていたのは津軽藩と松前藩で、北海道のアイヌの人たちが強制的に捕らされていました。

そういうことは、私たちの目に見えてこないのです。

さて、そうなると徹底的に歩いて見てまわるしかありません。 元々私の東南アジアについての仕事は、歩きながら書かれています。

だから無意識のうちに実行はしていたのですが、私はこの頃から、いくらか自覚化を高め、そのことを「歩く学問」とか、「辺境学」というふうに方法論的な主張をするようになっています。 ナマコを見ることによって、アボリジニ、あるいは、アイヌ、フィジー島民が見えてきた。

インドの南のほうでも、たくさん捕っていた。 |

ナマコを干す(北海道ノサップ岬、1985年)

|

全世界で、そういう見捨てられた人々が、見捨てられた生物であるところのナマコを捕っていた。

そういう面白い構図が出てくるのです。

このようなことを試みることによって、後に述べるように、「中央主義史観」では見えなかったことが見えてくるという気がしているわけです。

辺境学と中央主義史観

私の仕事は、理論や構図から下降するのでなく、地べたの事実から上昇するのだと述べました。

理論や構図は、支配者がその社会を中央で支配している実際に即して書かれています。

こうした史観を私は、四章でも述べたように、「中央主義史観」と呼びます。

それは、権力の中央に座っている人の眼で見た歴史ということです。

こうした権力支配の構図に批判的な史学者も、中央権力者に眼を留めざるを得ません。そうした形で、左翼に心中央主義史観が影を落としています。

植民地たった東南アジアに行くと、こうした中央主義史観の眼のゆがみは、いっそうひどくなります。

植民地主義は、農耕と鉱山で運営されます。

しかし、それは、たとえば、イギリス領、オランダ領、スペイン領の全域にわたったわけではありません。

ジャカルタ、マニラ、クアラルンプールなど、今日の首都は、植民地主義が利益をあげた土地の中心です。

逆にいうと、民衆が植民地主義によって、もっとも苦しめられた土地の中心であります。

ですから植民地主義に批判的であればあるほど、中心が支配した土地に眼を注がざるを得ません。

こうして史観は二極に分裂します。PRO‐権力の中心主義と、ANTI−権力の中心主義です。

どちらも中心に眼がいっていることでは同じです。

東南アジアの各地をよく調べてみると、植民地主義勢力は利潤のあがる土地だけを押さえ、そこを「中心」としていました。

インドネシア全域にオランダの強制栽培(5)が実施されたのではありませんし、フィリピン全土がアシエンダ(6)やブランテーションになったわけではありません。

(5)強制栽培 コーヒー。サトウキビ、茶、藍(あい)など世界市場向けの品をオランダがインドネシア人首長などを使って農民に強制的に栽培させた制度。 一八三〇年、ジャワで開始されたが、その中心は水田を利用したサトウキビ栽培にあった。

農地と労働力を奪われた農民の生活は。大きな被害を受けた。

(6)アシエンダ フィリピンでスペインの植民地時代にはじまった大農園のことを指し、サトウキビ、マニラ麻。タバコなどがおもな作物であった。

現在も、ネグロス島やルソン島中部に残る。

その他の土地は、見放していたのです。こうした土地を私は「辺境」と呼びます。

こうした辺境にも住民がいて、暮らしていました。

重要なことは、彼らもまた立派に世界市場につながる産業を育てていて、それで暮らしをたてていたのです。

ナマコ、ツバメの巣、フカのヒレなどがその好例です。ここでいう市場は、ヨーロッパではなく中国です。

ヨーロッパ植民地主義は、このように中国につながる東南アジアの市場生産を支配できませんでした。

オランダの「香料交易独占」というような表現にみられるように、東南アジアは、西洋植民地主義の手でヨーロッパの世界市場に組みこまれたように理解されていますが、そんなことはないのです。

植民地主義は、かなりの悪さをしたのです。それだけに焦点を当てると、中央主義史観になってしまいます。

辺境を歩き、こうした史観に修正を迫っていかなければならないのです。 |

ナマコを煮る(フィリピン、シタンカイ、一九八七年)

|

2 漁師とタモと落ちた魚 top

『ナマコの眼』を書きながら、念頭にあった三つの問題に触れます。

第一が学問批判、第二が知と力の関係、第三が学問の方法としての思いやり、この三題話です。

学問批判

「漁師とタモと落ちた魚」という題は、主としてこの問題にかかわります。漁師、タモ網(7)、魚はいずれる比喩です。

(7)タモ網 片手で扱える程度の小型のすくい網。浅い海で稚魚を捕ったり、釣った魚をすくい上げるときに使う。

漁師=認識者としての学者、タモ網=学者が用いる概念、落ちた魚=その概念から落ちこぼれた事実です。

私は、落ちこぼれた魚が気になって、それを落とした道具(つまり概念枠)や、それを考えだした漁師(つまり学者)の発想が気になります。

『ナマコの眼』は、「台所の実験」という章で始まります。

それは、大変長いこの本の主題と手法を示したものなのですが、同時に、今日の学者の認識への批判を含んでいます。

徳川中期以降、イリコは長崎貿易で中国へ輸出する重要な物産となります。

この輸出商品がホシアワビ、フカのヒレとともに俵物三品と呼ばれます。

ですから幕藩体制の経済史で、俵物三品を専攻した学者だけでも二〇人は下らないと思います。

彼らの多くは、体制に対して批判的で民衆的な立場なのですが、完成された商品がどう扱われたか、だけを取上げています。

いつの漁期に、どういう漁場で、いかなる漁具を使ってナマコがどう捕られたのか、その加工にはどういう道具が使われ、いかなる労働者がいたのか、俵物交易の研究者は、ほとんど明らかにしていません。

こうした見落としは、日本史研究者が、書かれた文字史料だけを材料にしているからだと思います。

東南アジアに比べると、この日本列島では、名主や仏僧、神官など、村で民衆に近いレベルにいた人たちの史料がたくさんあります。

しかし、彼らは。実際の労働者ではなかったので、ナマコ漁やその加工法については、あまり多くの文字史料を残していなかったのです。

文字史料はこのように、どこの国であれ、生活に余裕のある“エライさん”が残したものです。

歴史認識のこのまぬがれがたいゆがみを克服するには、それではどうしたらいいのか。

基本的には二つしか方法はないと思います。

自分で歩いて現場を見ることと、自分で作業に加わってみることです。

ここから「歩く学問」という私の主題が出てきます。

「歩く学問」という手法については、江戸期の鈴木牧之(8)、松浦武四郎(9)以来、日本民俗学の柳田国男(10)、宮本常一(11)など多くの先人がいます。

(8)鈴木牧之(一七七〇−一八四一)『北越雪譜』『秋山記行』などの著書で知られる江戸時代後期の商人、文人。

雪の自然科学的考察を通して、出身地越後の自然。産業、人々の暮らしを描いた『北越雪譜』は、経済史や民俗学の研究においても貴重な資料となっている。

(9)松浦武四郎(一八一八−八八)幕末、はじめは独力で、後に幕府の御用掛として、蝦夷、樺太の調査をおこない、さらに明治政府の蝦夷地開拓にも参画した北方探検家。アイヌ民族への対応にかんして政府の方針と合わず職を辞したあと、各地を歩き、著作に専念した。

(10)柳田国男(一八七五−一九六二)日本の民俗学の創始者。農商務省、法制局の官僚を勤めながら、各地の民間伝承記述などの民俗研究を続け、退職後も、民俗学の理論化、普及なとにも努め、日本人研究に一つの大きな流れをつくり出した。

(11)宮本常一(一九〇七−八一)日本各地を丹念に歩き。無名の日本人の生活をたずね、生業、道具、社会、民俗などの調査研究を続けた民俗学者。その成果は『宮本常一著作集』全五○巻などに集められ、民俗学、生活学、島嶼(とうしょ)学などに膨大な業績を残している。

台所という場は、学者の仕事場である書斎より气学者にとってより豊かな発見の場所である、と私は考えています。

料理好きの私は、包丁をたずさえて東南アジアを旅しているのですが、台所で料理させてもらうことは、食という彼らの暮らしの一つの実質に近づけるだけでなく、女衆の労働をも観察できます。

包丁と台所は、文化人類学的なアプローチにとって、まことによき切り口だと思います。

文字史料を馬鹿にする気はありませんが、文字史料だけに頼っていてはダメだと思います。

食のありようは各文化によって個性があるが、食そのものは生物にとって普遍的な営みです。

そのことからも、台所が研究者にとって、よき発見の場所であることがわかります。

日本の学問は、書斎を重んじて台所を軽んじた傾向があった。

そして日本史学者は、「日本のことは日本領土だけで解決できる」と考えてきたようです。

ところが包丁と台所は普遍的な存在です。

私が「台所の実験」という章を冒頭に置いたのは、ナマコ文化について説明しなければならなかった事情はありますが、より深くは、学問批判というこの書物の主題を伏線としてここに潜ませておきたかったからなのです。(3「台所からのぞく豊かな食卓とアジア経済の複雑さ」参照)

知は力たりうるか

私の勉強は、いつも時流に対する批判的な対応から生まれています。実はナマコの勉強さえもそうなのです。

そこで知的生産と、時流を伸ばしたり変えたりしようとしたりする政治や運動の関係を考えてみます。

知的生産という場合。私は三つのことを考えています。

その一つは、おおよそ自分一人で行う事実の究明です。

その二は、問題に関心を抱气事実解明の能力をもつような弟子を訓練すること、つまり教育です。

第三の作業は、知的作業の結果わかったことを、知的生産をその日その日の直接の仕事としていない人々に知らせていくPR、つまり啓蒙です。

この仕事について心訓練を要します。

こうした知的生産には、資金と時間が要ります。

今日の日本の状況に即していうと、資金よりも時間が必要です。

私の仕事の発表までに要した時開を本章の冒頭に挙げました。

学問の進歩にも、そこに投入される資金やワープロ・パソコンなどの外部の力に影響されて、停滞と上昇の波がありますが、この波の上下動は、現実の波の激しさに比べると、ほとんど問題になりません。

専門外の分野ですが、今日問題になっている熱帯雨林の乱伐を例にとってみます。

熱帯雨林生態学者の吉良竜夫(12)氏などの仕事によると、一定面積のフィールドを確保して定期的な計測を繰り返し、研究成果をあげるには、一〇年近くの時間がかかるらしい。

(12)吉良竜夫 一九一九年生まれの植物生態学者。アジアの熱帯雨林の生態研究、とくに物質代謝の研究の第一人者。

前琵琶湖研究所長。主著に『熱帯林の生態』(人文書院)など。

そこでようやく熱帯雨林という生態系の性格が少し明らかになってくる。

ところが熱帯雨林を必要とする政治・経済は、学問よりもはるかに激しく動きます。

現実の問題を解決するために、学問があらかじめ蓄えておいた知識を力(政治・運動)に提供するといった恵まれたケースよりも、すでに起こってしまっている困難や矛盾を解決するために、学問が現実の後追いをする場合のほうが多いような気がします。

公害反対運動と公害学との関係はその好例です。経済発展が急速に伸びているような今日のような時代では、現実に対する学問の遅れが、いっそうはなはだしくなります。

このことについては、学問と現実とのほとんど必然的な時差ということ以上に、学問の体制という問題も考えておく必要があります。

たとえば、今日、日本政府のODAについて、第三世界からの批判かおり、それについての研究が日本でもかなり発表されています。

それらの研究は、ODA政策改善のためには、環境アセスメントが必要だと指摘しています。

その環境とは、自然環境だけでなく、社会的・文化的環境をもふくみ、たぶん後者のほうがより重要です。

インドとインドネシアとフィリピンでダムを建設するプロジェクトがあるとする。

それぞれについて、事前に環境アセスメントを行うには、自然科学・社会科学でしっかりとした訓練を受け、しかも現地語をマスターした五、六人のチームによる一年間の調査が必要です。

残念ながら、今日の日本の大学は、とうした人材を提供しようとする熱意も関心も持っていないように見えます。

時代の流れは、大学を飛び越えて、それほどに早いといえます。

知無き力は暴走になりますし、力と連動しない知的生産は象牙の塔にこもります。

そして知の生産速度は、ほとんど常に現実の変化速度に劣ります。

先述した日本の学問体制の現状をふくめて、こうした問題を解決するアイディアも力も私にはありません。

しかし、ナマコについて本を書いてみようと考え出した七〇年代末ごろから、つぎのようなことをおぼろげながら考えていました。

工業団地開発や水爆利用をしようとする工業先進国の力は、いずれはナマコ文化圏にも押し寄せてくるに違いない。

私の知の力は、九牛の一毛、それを押しとどめるには至らないだろうけれど、先をこしてそこで待ち構えてやろう。

そんなことを漠然と考え、海辺を歩いていたのです。

学問の方法としての“思いやり”

私は、これまでの書物で、古典的な学問の方法としての“実証”などのルールを守っているつもりです。

ですが、それは、認識の方法への敬意であって、私は自分を学者として考えているわけではありません。

私はあくまで学者ではなく、調査マンであり、ジャーナリストです。

学者世界では、「あの人はジャーナリスト、啓蒙家」という言葉は、けなし言葉のようですが、私はそれに満足しています。

ジャーナリストにはジャーナリストとしての心意気があり、学問の文体への批判があります。

私の本の第二早の「台所の実験」は、寺田寅彦(13)の「人間の海鼠(ナマコ)となりて冬籠る」という一句で始まり、末尾は「私は『海鼠となりて』みたく思っている」という文章で終わります。

(13)寺田寅彦(一八七八−一九三五)地球物理学、気象学に業績を残した物理学者であると同時に、随筆という文芸形式を高めた随筆家でもあった。筆名、吉村冬彦、薮柑子など。

ナマコの身になって考える、というこの手法は、この後の各章にかなり使われています。

こうした表現方法は、学問では禁句です。「ナマコの身になりたく」というような感情移入は、恣意的な評価をふくめがちだし、ヒトがナマコになるなどあり得ないことだからです。

実は、『ナマコの眼』という晝題にそれがあります。生物としてのナマコに眼はないのですから……。

私の書物の最後は、「これは仮空に視線を合わせ事実を追った一片の物語である」としました。

これは、格別に新しい文体を工夫したわけではありません。

世界は今日、これからどうなるか、先ゆきが見えないほどに行きづまっている。この行きづまりを突破しようと新しい学問の試みが、新しい状況に対応して生まれている。「生命系の経済学」「内発的発展論」「自力更生論」「地域主義」などいろいろあります。

それらの理論は、思想史的にいうと、別々の流れから今日の立場に達したのですが、その到達点は、似たところがあります。それは、「思いやり」という問題です。

たとえば、ゴミはどこへ行くのか」。これまでの経済学は、商品価値を持たなかったゴミに思いをおよぼそうとしなかった。

物理学のエントロピーの理論から発想した経済学者が、かれらの発想を「生命系の経済学」としているのは、まことに面白い問題です。

価値と認識という哲学上の古典的な問題が、今日の新理論で解決したとは思いません。

ヒトは現実に押されて生きます。理論はその後を追います。

「ナマコの身になりたく」とか「海辺のナマコのつぶやき」という私の表現は、私が現実に行きづまったところから生まれたものです。

3 台所からのぞく豊かな食卓とアジア経済の複雑さ top

台所から暮らしを考察している人間も、ときに思いがけない発見をするし、また複雑な政治問題に踏みいってしまうこともある。

マニラに行くとフィリピン大学教授のランディ・ダビッドの家に泊めてもらっていた。

ある夜に子供たちと夕食をとりながら、ふと思いついてたずねた。

「どうだ、おじさんが日本料理を作るが食べるか」

ユキおじさんの誘いに子供たちはすぐに乗った。

ところが自由主義的な家風のこの家では、子供五人の好みがしっかりと違っていて困った。

天麩羅ならいろいろと揚げられるからよかろうと、これをやることにした。

話はあちこちに伝わって、三〇人ほども客が集まることになった。あり合わせを揚げてごまかすわけにはいかない。

中央市場まで、太ったお手伝いさんに案内してもらって、新鮮な魚。エビ、イカを買いに行った。

彼女は嬉しそうにいそいそと行きつけの店に案内してくれて、アドバイスしてくれた。

「東南アジアでは魚の鮮度など気にしない」とぼやく日本人によく会うが、そんなことはない。

東南アジアでも一、二を争うほど大きな魚屋がサンダカンにはある。

ここでは前夜出漁した船が朝五時には戻ってくる。市場もこの時刻に店を開け始める。

エビの値段は、もっとも新鮮なこの時間に高く、昼にかけて下がる。

午後四時に早朝出漁した船が戻ると、エビ価格はまたピンとはね上がる。鮮度を反映した価格サイクルが成立している。

ランディはゼミ学生と調査旅行にでるので、その食料に干し肉を作るようお手伝いさんに命じてあった。

精悍な肉屋のお兄さんはアメリカのカウボーイのガンベルトのように二丁の包丁を腰に吊っていて、得意げに見せた。

一丁はドイツのゾリングンで、もう一丁は日本製だった。

日本政府の技術指導でアジアを広く回っている新潟県三条の鍛冶屋さんによると、東南アジアの包丁がよくないのは、鉄よりも砥石に問題があるからだという。

私は東南アジアの旅に日本から包丁を持参している。いつどこでも料理ができる。

一九八八年に若い仲間とアラフラ海を航海したときには、私の包丁の切れ味がいいので宿のおかみさんは、ぜひ譲れと財布を出しかけた。

こうした体験からも、民衆の暮らしの細部をいろいろと学べる。

私が市場への買い出し体験を引用したのは、お手伝いさんの嬉しそうな表情に感動したからである。

台所は女性専用の働き場所であり、彼女だちと階級的上下関係を気にせずにつきあえるのは、台所である。

その台所に入れてもらうには、自分でも包丁を握るしかない。

料理は、東南アジアで民衆の暮らしの細部を知るための、もっとも手軽で確実な方法である。

オイルパームの向こうの経済学

というわけ气私は料理し続ける。目玉焼きの作り方からだって学ぶところはある。

東南アジアでは平底のフライパンよりも丸くくぼんだ中華鍋を使う。

ココナツ油をたっぷり入れ、やや温まってきたときに、大さじ一杯ほどのバターを落とす。

こうして風味を出しておいて、そこに卵を割り入れる。つまりディープ・フライト方式である。

この方式を採用するのは、彼らが長い伝統のあるココナツ油を好きだからである。

最近急速に生産が伸びているパーム油はココナツ油よりさらに安いのだけれども、まだココナツ油を完全に押しのけるには至っていない。

マレーシア政府はパーム油の販売促進に力を入れているが、大豆油の生産輸出国であるアメリカの農業団体は、パーム油がコレステロール価を高めるので有害だと難癖をつけた。

ここ数年、パーム油問題はアメリカとマレーシアのあいだで論争の種になっている。

アメリカもずいぶん意地悪く狭量の国になった。

その点、中国はもっと大人である。

彼らは大豆、大豆油、しめかすの輸出国であるけれども、同時にパーム油の輸入国でもある。

彼らは、二つの油の価格差を計算に入れて、使いわけているらしい。

オイルパームは特殊な発酵菌を体内に抱えていて、伐採後二四時間以内に搾油して、粗製油CPO(Crude Palm Oil)に加工しないと腐ってしまう。

だからオイルパーム農園の作業はかなり密度の高い労働である。

そして農園集団ごとに必ず一か所の搾油工場「ミル」を設けなければならない。

農園集団の最小単位は三〇〇〇ヘクタールである。

こうしたオイルパームの性質は、それがココヤシとは違って小自営農家には向かない作物であることを示している。

オイルパームは誰がやってもプランテーション形式でしか栽培できない。

CPOはこの後、産地のマレーシア、インドネシアで分解精製されるようになった。この工場が「リファイナリィ」である。

オイルパームの実は加工を進めるたびに集中度を高める。

農園三〇〇〇ヘクタールごとに一か所のミルがあり、さらにミル七、八か所のCPOが一か所のリファイナリイで精製される計算になる。

サバ州全体ではリファイナリーは三か所しかない。

重要なのはそれらが、サンダカン、ラハッドダトゥ タワウという東岸三都市(六章1の地図参照)に配置されていることだ。

西岸は地味が痩せているためにリファイナリーを設けるにたるほどの生産がないのである。

州都コタキナバルが西岸にあり外国人旅行者もこちらから入国するために、なんとなくコタキナバル側かサバの中心のように考えられているが、経済の実力は昔も今も明らかに東岸サンダカン側が上なのである。

その東岸の開発については、日本人の開拓移民が重要な働きをした。

現在タワウ地方でもっとも整備された美しい農園は、英国政府が所有する一万六〇〇〇ヘクタールのBALエステイトであるが、この農園の中心部は窪田農園や久原農園が開拓した土地であり、当時の建物や橋が今も残っている。

山崎朋子著『サンダカン八番娼館』(筑摩書房、一九七二年)という優れたルポルタージュが書かれ、田中絹代主演の映画にもなったため、この街については今日も私たちの記憶は強いが、これはやや不幸なアンバランスという感じがある。

農園を支えるブギスの労働力

タワウの沖合、スピードボートで二時間ほどのところに、シアミル島が低く横たわっている。

昭和の初期には台湾総督府の海軍武官だった折田一二少佐がここにボルネオ水産公司の基地を設け、熊本や糸満の漁民とともにカツオ・マグロ漁に打ち込んでいた。

今日普及している「シーチキン」という商品は、遠く戦前期にこの南海の島で始まったのである。

折田少佐はよほどねちっこく楽天的な性分だったらしく、太平洋戦争が迫ってサバ政府が開拓民の入国を渋り始めた時期になっても、熊本、糸満漁民に入国許可を発給するよう粘り強く交渉している。

この地域の日本人は、農民も漁民も多くは戦争末期にジャングルに軍隊とともに入って死んでしまった。

餓死と溺死が多い。

今日のシアミル島には、赤さびた鉄骨が当時の面影をわずかにしのばせるのみである。

サンダカンの市場前の食堂でチョト・マカッサルという貼紙を見つけた。

ちょっとびっくりしたが、考え直してみると、それがそこにあるのは、むしろ当然なのだった。

チョト・マカッサルは水牛や山羊の内臓を煮込んだブギス風のシチューである。

キャッサバやサゴヤシ澱粉の蒸し餅とこのシチューを一緒に食べるのが、ウジュンパンダンの街の朝食である。

サバ東岸のオイルパーム農園労働者の六〇パーセント以上は今日、ブギス人(六章3参照)である。

日本の経済新聞がつい最近、東南アジアの労働移動について大きな特集記事を書いた。

日本だけがアジア労働者を引き寄せているのではないことを明らかにする点でこの特集はよい着眼だったのだが、そこにはかなり気になる文章もある。

サバ州にインドネシア移民が多いのは、ここがインドネシア領カリマンタンと地続きだからだというのである。

地続きはそのとおりだけれども、今日のブギス労働者はジャングルを歩いてきたわけではない。

スラウェシのパレパレ港を出発港とし、ヌヌカン島を最後の寄港地として、船でタワウ地方に来るのである。

ブギスは伝統的に海や船になじみが深く、東南アジア各地にコロニーを築いてきた。

山田長政のころのアユタヤにも彼らのコロニーがあったのである。

経済新聞の記事はこうしたブギスの地域文化を見落としている。

大歓迎を受けたキンピラごほう

私は一九九〇年秋に胃と食道にがんが発見され手術を受けた。

回復してマニラを訪れたとき、ランディが「またうちでパーティをやろう」と誘ってくれた。

彼は二度ほど私を見舞ってくれたのだが、そのときに私が御馳走した鳥料理屋の竜田揚げが忘れられず、あれを作れと注文した。

竜田揚げなど料理に数えられず、様をなさないので日本から一品を「タッパーウェア」で運んだ。

変わりキンピラゴぼうとでもいうべき私の工夫である。その詳細には触れない。

ごほうを選んだについては、文化人類的な実験の策略があった。

ラッディたちとミンダナオでバナナ農園の調査をしていた七〇年代の末、私たちはダバオに一軒のアパートを借りて合宿していたが、私はそこでも料理番だった。

ブイヤベースのニンニクがあまりに痩せて皮を剥くのに苦労した。

あれから十数年経た今日、東南アジアの野菜はずいぷんと立派になった。

サバにはキナバル山という富士山より高い山があるので、その高地野菜はみずみずしく太って何でもある。

だがごぼうだけはとこにも見かけない。東南アジア人はごぼうが嫌いなのか。そこで実験することにしたのである。

その夜のランディ家のパーティーには四〇人も集まったろうか。彼の岳父の高名な歴史家コンスタンティーノも夫人連れで来てくれた。

ごぼうについては驚くべき反応があった。

あの気むずかしいコンスタンティーノ夫人が、「これはあたしのものよ」と残ったキンピラを抱え込んだのである。

東南アジアでごほうが栽培される日も遠くはないだろう。台所経済学者は野菜交流が始まるのを楽しみに、相変わらず包丁を握る。

4 眼をもつこと 門田 修 top

自然科学者や漁師でないかぎり、海にいってもなにも見えない。青い水と空かあるだけだ。

海はとっつきにくい。マリンスポーツをするときや、恋をしたときはべつ。

海が奸きというよりも、海を生活の場とする人たちに私は憧れた。我々の日常とかけ離れた生活をする人々がいる。

そんな特異な人たちをみると、人間ってこうやって生きることもできるのだと、心をたかぶらせることができた。

だから、漂海民と呼ばれる人たち弋海賊などとつきあった。

そんな人たちのなかにいると、常に私はよそ者の日本人である。

旅人だ。旅人にできることは見ることだけだ。

見る眼を鍛え、それをたよりに人々とつきあうしかなかった。それだけでいいのかと。

心許なさがつきまとう。旅人の宿命だ。鶴見さんは眼のないナマコに眼をつけた。

それは自戒をこめ、おのれ自身にも眼をつけることだったのだろう。ナマコもヒト族も同じである。

眼をもっていると自負するヒト族も、実は眼をもっていない。だから「眼をもちなさい」と、多少の苛立ちをこめ、鶴見さんは忠告する。

この場合の眼は、もちろんのこと、事物を見る視覚だけではなく、眼に見えない社会の成り立ち、時間の流れをも、見ることを意味する。

眼は知識の比喩となる。海亀また比喩として使うことができる。

海と大地との関係を、アジアと西欧に置き換えるように。

無視され、軽視されてきた海をアジアに、領土となり、富をたくわえた大地は西欧にたとえられる。

触り、味わい、においを嗅ぐという行為と、見ることは、ひどく違うことのようだ。

東南アジアについて語られるとき、誰もがその喧騒、猥雑、汗、臭いについてふれる。

だが、そこから比喩は生まれない。鶴見さんの著書には、みごとにそんな表現は欠落している。

だからといって、鶴見さんが東南アジアの歴史や社会開題を語るために、眼や海を比喩として使っていると、言っているのではない。

それは、おそらく鶴見さんにとっては見当はずれで、私にはどうでもいいことだ。ただ、比喩ととらえるほうが主題に広がりがでる。

実際に歩き、見る人であった鶴見さんは三万枚以上の写真を残した。本当に好奇心をもって見たのだ。

眼を大きく開き、海を見て、ナマコを手にすることから、東南アジアの探求が始まったのだ。

見ることは誰にでもできる。しかし、眼をもつことは簡単ではない。

風景、対象物から意味を読み取らなければいけない。その訓練に鶴見さんの本は最適だ。

だが、あまりに知らないことが多すぎ、ページをめくるのが億劫になることがある。

そんなときアジアにでかける。そして帰ってきて、また本を開く。私はそうしている。

(もんでん・おさむ、フォト・ジャーナリスト) |

5 ヤシから歩きはじめて 宮内泰介 top

日本人からすると、ヤシは熱帯アジアを代表する樹木という印象がある。

しかし、ヤシが日本人の生活に深くかかわってきていることは案外知られていない。

石けんやマーガリンには、ココヤシやアブラヤシ(オイルパーム)からの油脂が広く使われている。

ココナツの殼から作られた活性炭は、工場で空気浄化や触媒として使われ、また、タバコのフィルターにも大星に使われている。

たわしもココヤシ製(ココナツの外皮の繊維を利用)で、現在ではそのほとんどがスリランカで作られている。

こうしたヤシを調べてみようと私たちは、鶴見さんを中心に、ヤシ研究会を始めた。

ヤシという、ナマコにくらべればずいぶんありふれた題材だった。

しかし、鶴見さんも私たちも、調べれば調べるだけ、歩けば歩くほど、興奮した。次から次に意外なことがわかってきた。

その興奮がさらに人を呼び様々なバックグラウンドをもった人間か研究会には集まった。

しかし、ヤシ研究そのものは、いささか泥沼気味たった。

私たちは、三〇〇〇種類以上あるヤシ科植物のうち、ココヤシ、サゴヤシ、アブラヤシ、サトウヤシ、籐、の五種類にしぼったが、それでも対象は広すぎた。

バナナの場合、日本に輸入されるほとんどがフィリビン、ミンダナオの農園で生産され、すべてが生食される。

それがエビの場合、数多くの国から輸入され、冷凍保存されて、外食産業、家庭用。

そしてカップラーメンと、消費のされ方も様々だった。

ヤシはさらに複雑である。

サゴヤシやサトウヤシのように地域での利用がほとんどのもの、ココヤシのように地域での利用も重要、世界的な商品としても重要なもの、そしてアブラヤシのように完全に商品作物であるものと、この世界の重層的なシステムをそのまま体現している。

それを解明しようとしたヤシ研の試みはいささか無謀であったが、一九八八年に始まったこの研究会に、鶴見さんは相当なエネルギーを注いだ。 |

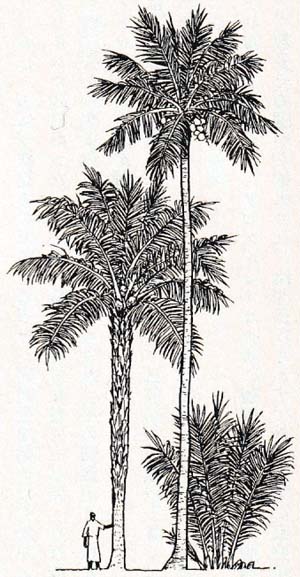

左から、アブラヤシ、ココヤシ、ニッパヤシ(出雲公三作)

|

私たちも、鶴見さんに負けじと、歩いた。

歩いたその先の、一つの帰結として――偶然の帰結か、必然の帰結か、さだがではないけれど――、私自身は、いつのまにかソロモン諸島のアノケに村という村に通うようになった。

ここでもヤシは、自給用として、また商品作物として、重要であった。

私たちがヤシを通じて見たかったもの、世界経済の荒波の中で地域の人々の生活がどうなっているのか、人々が生活の場で何を考えているのか、地域の環境がどうなっているのか、それを私は今、太平洋の小さな村でじっくり考えたいと思っている。

歩いて、聞いて、考えて、少しずつぼんやり見えてくることがあり、それを今度は伝えようとすると、どうしても学術論文の形式に収まらないと思うことがしばしばである。

学術論文からはみ出した知見、はっきりした答えが見つからないために学術論文からはずさざるをえない問い、そうしたものにこそ、何か本質が見え隠れしていると感じる場合が多い。

鶴見さんは、そうしたもの――ナマコという題材自体そうしたものだった――を、ていねいに拾っていった。

私もとりあえずは、〈自分の文章〉を探しながら、ぼんやり見えてきたことを伝えていく作業を続けたい。

(みやうち・たいすけ、福井県立大学講師) |

top

**************************************** |