|

��������������������������������������������������������������������������������

Index ����@����@�O���@�l���@���@�Z��

�Z�́@�A�W�A�����

�@1�@�G�r��ǂ���

�@�@�@�A�W�A�Ɠ��{�̂����������߂�

�@�@�@�}���O���[�u�����G�r

�@�@�@��Ԃ�������{�����G�r�p�b�N

�@�@�@�X�����ƂƂ��ɍL����{�B�r

�@�@�@��������A���̓V�R�G�r

�@2 �}���O���[�u�Y�������˂�

�@�@�@�Y�Ɛd�Ɏg����}���O���[�u��

�@�@�@�ό��n�o���J�[�p�̊C��W��

�@�@�@���ԂƎ�Ԃ̂�����}���O���[�u�Y�Â���

�@�@�@���H��ʂ��Ċe�n�։^���Y

�@�@�@���{�̓�̗A���Y�u��m�����v |

3�@�A�W�A�̑D��ǂ���

�@�@�@����A�W�A�̖��D�E�r�j�V

�@�@�@����A�W�A�̑D�����Ɂg�����h��������

�@�@�@�D�������ے������̍`

�@�@�@�}���b�J�C���ŖԂ������ؐl����

4�@���s�֗����u�������Ԋw�v�F�������i |

|

�}4�@���ׁi�Ƃ�����j������A�W�A�̓��X

|

�@�@�@1�@�G�r��ǂ���

�@�A�W�A�Ɠ��{�̂����������߂�

�@�A�W�A�̕��������Ƃ����Ă����ʂ̕��@������킯�ł͂Ȃ��B

�@����A�W�A������n�߂��͎̂O�Z�N�قǑO�����A�ŏ��̈�Z�N�قǂ́A�s��𗣂�ēc�ɂ��������ƂЂ�����o�X�ɏ���Ă����B

�@�u�o���R�N�����Ń^�C���A�}�j�������Ńt�B���s�����l����̂ł̓_���v�Ǝv�����̂ł���B����͍������ĕς��Ȃ��B

�@���炭���ē��{�Ƃ������̂��鏤�i�ɏœ_�����Ă�悤�ɂȂ����B

�@��͂ł��ӂꂽ�悤�ɁA�ŏ��ɒǂ����͎̂����ԂŁA�t�B���s���̕ېʼn��H��ɘZ�N�قǒʂ����B

�@���̌o�ϐ��x�͍������͂������i�W���Ă���B

�@���̌�����ƃ|�s�����[�ȏ��i�ŁA�A�W�A�Ɠ��{�̂Ȃ����ǐՂ��悤�ƍl�����B���̂����̈���G�r�ł���B

�@��㔪�O�N���납������n�߂Ă���B |

�R�R���V�̃W���|�X�����ޒ��ҁB�~���_�i�I�̃s�O�J���������ɂ�

|

�@���������ȐH�ו��������G�r���}���ɕ��y���Ă���̂́A���@�A�Ⓚ�Y�ƁA�{�B�A���x�o�ϐ����Ȃǂ������̗v�����d�Ȃ��Ă���̂����A���݁A���{�̃X�[�p�[�Ŕ����Ă���G�r�̑唼�̓A�W�A�̃G�r�ł����i�O�͒�8�Q�Ɓj�B

�@���{�͐��E�ő�̃G�r�H�����ŁA���E�s��̃G�r����߂�܂łɂȂ��Ă���B

�@�G�r�������g�D���ăC���h�l�V�A��������n�߂��B

�@�^�C�A�t�B���s���ł��悩�����̂����A�C���h�l�V�A�̌����҂����āA���n���Y��Ƃɂ����炩�m�����������̂ŁA���������������̂ł���B

�@�킸����Z�N�]�肵�������Ă��Ȃ����A�����͑S���n�R�E�q�̎��ゾ�����B

�@�ǂ�������x�����Ă��Ȃ��̂ŃJ�l�͂Ȃ��A���Ԃ����ɗ]�T���������B

�@���������b�N�������Ńo�X�����p���A��ʂɃ��X�����i1�j�ƌĂ����h�ɔ��܂��Ă����B

�i1�j���X�����@�C���h�l�V�A�̏����̂��߂̈��h�B�����Ȓ��ł������Ă���A�͂���A�f���܂肪���ʁB

�@����ɒ����Ƃ܂����̃��X������T��

�@�X���E�F�V�̓c�ɒ��ł́A�I�����_�A���n����̌Â������ŁA������̓V�䂩�獕�������|�g�|�g�����Ă���A��ȏh�ɔ��܂������Ƃ��������B

�@���Ԃ����������Ղ肠�����B���̒������s�͓��قǂ������B

�@������������Z�炢�J��Ԃ����B���Ƃ͂Ȃ��������ł����B

�@�Ȃ�ׂ����O�̌�ʋ@�ւ𗘗p���邱�ƁB�C���h�l�V�A�͓����������s�@���g��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ����邪�A�s���͔�s�@�A�A��͑D�Ƃ����悤�ɂ����B

�@���ʂ̃p�b�Q�[�W���s�ł͌����Ȃ��A�C���h�l�V�A�Љ�̎d�g�݂��킩���Ă����B

�@���Ƃ��A���{�͏��̈�ɏW���ŁA���{���̌�ʃX�P�W���[�����A�ǂ�ȕӒn�̓��ł��d�b��{�ł킩���Ă��܂����A���̒n�ł͂����Ȃ��Ă��Ȃ��B

�@���֓n��D�͔g�~��ɂ��Ⴊ��ő҂��d�����Ȃ��B���O�͂�������ĉ����ł��҂��Ă���B

�@���ꂪ�n�����ʂ̃V�X�e���ł���B��s�̃W���J���^������ˏ�Ɍ�ʖԂ��L�тĂ���킯�ł��Ȃ��B

�@���v�̐M���x�ɂ��Ă��A���̗��Ŏ�������Ƃ��낪�������B

�@�܂��N�v���̐l�����v�Ȃǂ�ʂƂ��āA���͌��n�̐��Y�҂���̕��������ȊO�ɂ͂��܂蓝�v�𗘗p���Ȃ��B

�@��̗��R�́A��l����]�����v�ɂ��Ă��܂����炾�B

�@������́A�����ƍ��{�I�ȕ����`���̖��ł���B

�@���͎����̔��f�ł͂Ȃ��ΐl�W�̃C���f�b�N�X�ɂȂ��Ă���B

�@�X�ǂւ̓��������˂��Ƃ��A�ē�����Ƃ����̂ł��Ă䂭�ƁA���܂ŕ����Ă��X�ǂ͂Ȃ��B

�@�ē��҂͎��Ƃ̊W���~���ɂ������Ǝv���������ł���B�e�̂����ꂾ���s���m�ȏ��ł͖��ɗ����Ȃ��B

�@�c�ɕ����ł͐��l�Ɋm���߂邱�Ƃɂ��Ă���B

�@�}���O���[�u�����G�r

�@�G�r�����̗����������A�����Ղ�ƕ��ɂȂ����B

�@�W�����̃X�}������тɂ̓G�r�{�B�r����ʂɍL�����Ă���B

�@���̍��C���h�l�V�A�̃G�r�{�B�́u�e���{�B�v�Ƃ�����^�C�v�ŁA�t��̑咪�ɐ�����J���ĊC�������A���R�̒t�G�r���a����炸�ɕ��u����Ƃ������̂������B

�@���Y�����͑�p�̕S����قǂ����Ȃ��B

�@����ł��G�r�̉a�ɂȂ�r��̑�����Ă邽�߂ɁA�r�[���̍����i�����j�Ȃǂ��T���Ă����B

�@�N���}�G�r�ނ̑����͖�s���ŁA���Ԃ͊C��̍��ɐ����Ă���B

�@�ʔ������ƂɔM�тȂ̂ŏ����Ȃ邩��A���A������Ă�邽�߂ɉ����i����Ă��j�ɂ����ăj�b�p���V�i2�j�̗t��r��ə����Ă���B

�i2�j�j�b�p���V�@�C���h���烁���l�V�A�ɂ����Ă̎��n�ɐ����郄�V�ȐA��(Nypa frulicans�j�̒n���Ɍs�͂قƂ�ǂȂ��B�����܁`��Z���[�g���ɂ��Ȃ�t���V�Ɍ������ĐL�тĂ���B���̗t�́A�������̂ɗ��p����邱�Ƃ������B�Ԏ��̉t����́A���V���⍻�����ł���i��5�̐}�Q�Ɓj�B

�@����ɂ̓q�g�̂��߂Ƀ}���O���[�u���A�����Ă���B���т̓��{�ł͉�����ӂ��߂āA���������H�v�͂Ȃ��B

�@�X�}�����͒������O�̔�s�@����ώ@����ƁA��ʂɗ{�B�r������B�������r�ɂ͏M�ł�������Ȃ��B

�@����������n�i���傤�������j�������̂͊m�����B

�@�́A�W���N�W���J���^�̉������l�������ɗ��Y�ɂ��ĊJ���������Ƃ����`��������B

�@���Ӑ[������Ƃ��������ɕn���ȃ}���O���[�u�����Ђ�����c���Ă���B

�@�܂�}���O���[�u�͊J���ɂ���ď�����Ă��܂����̂ł���B

�@�}���O���[�u�̓G�r�Ɛ[���W�ɂ���B

�@�}���O���[�u�D�����i3�j�̓N���}�G�r�ނɁA���������߂������S�n�т���Ă���B

�i3�j�D�����@�͌����t�߂ŁA�C���ƒW���������n�сB�}���O���[�u�������Ă���̂͂��������n�тł���B

�@���Ԋw�ł͂����������Ԍn���A���̐����́u�i�[�X���[�v�Ƃ����B

�@���ӂ͗{�玺�Ƃ����Ӗ�������A�w����Ȃ��Ȃ��������ؗp��������̂��B

�@�u�}���O���[�u�Ȃ����ăG�r�Ȃ��v�Ɗ��j�����w�҂������B

�@��N���̃N���}�G�r�͐��[�O�Z���[�g���قǂ̐C��Ő��܂�A���x���E����J��Ԃ��Ȃ���}���O���[�u�D���тɂ��ǂ蒅���A�������ĉ��ւ��ǂ�B

�@���ꂪ�N���}�G�r�̈ꐶ�̃T�C�N���ł���B

�@�����ŋ߂͊C�ō̂��G�r�������͊����Ă��邽�߂ɁA�{�B�G�r�w�̈ˑ��x�������Ȃ����B

�@�}���O���[�u���n���Ԃ���ė{�B�r�ɓ]������Ă���B

�@�G�r�̎��R�����T�C�N�����Ԃ������āA�������G�r���̂낤�Ƃ����̂�����A����͂قƂ�ǐ�Ζ����ł���B

�@��Ԃ�������{�����G�r�p�b�N

�@�N���}�G�r�̗{�B�Z�p���J�������͓̂��{�l�w�҂ł���B

�@�����������R�G�r���Ƃ��Ă��ė{�B�r�Œt�i�Ђȁj�G�r�܂���Ă�A�������͊C�ӂɂ��ǂ蒅�����t�G�r����Ԃł������A�{�B�r�ň�Ă�Ƃ����������������A�ŋ߂͗{�B�r�̂Ȃ��ʼn��x�ł����a�E�����̃T�C�N�����J��Ԃ�����Z�p���m�������B

�@���N�x�͎��R�̕����ł���B

�@�G�r�͕�����}������z�����������̓˂��o������̕t�����ɂ����Ă���B

�@����œ�N�ڂ͐l�Ԃ��Њ������Ԃ��Ă��܂��B����ɗ��N�͎c�����������Ԃ��B

�@�l�Ԃ͗~�]�������߂Ɏ��R�ɑ��Ďc���ł���B

�@�������Ēt�G�r���J��Ԃ����Y���{�B�r�ɔ���v�����g���A�C���h�l�V�A�ɂ͓����܁A�Z�����ł��Ă����B

�@���Y���ꂽ�G�r�̑唼�̓p�b�J�[�i���H�E�A�o�Ǝҁj���������A�T�C�Y�����낦�ėⓀ���A�o���Ă���B

�@�Ⓚ�H������w�������A���̍�Ƃ͂Ȃ��Ȃ����P�I�ł���B

�@�C�G�r��Ⓚ�ݔ��̂���g���[���D�ō̂����ꍇ�́A���̂܂u�ԗⓀ����B

�@�X�Ђ��ɂ��Ċ�n�Ɏ����A�����G�r�́A���Ԃ������Ă���̂ŕ���₷�����𗎂Ƃ��B

�@�w�b�h���X�ł���B�����Ǝ��Ԃ������Ă���Ɵv�܂łނ��ăs�[���i���L�G�r�j�ɂ���B

�@�G�r�͏��H���d�ʂƃT�C�Y�����낦�ăr�j�[���V�[�g�ɕ��ׁA�w�كT�C�Y�̃u���L�ʂɋl�߂Ă䂭�B

�@�O�i�d�˂ł���B

�@��i�ڂ͂��ꂢ�ɃM���[�U�̂悤�ɕ��ׂ�B��i�ڂ͎G���B�O�i�ڂ͂ӂ����уM���[�U�����B

�@���̃u���L�ʂ�Ⓚ�@�ɂ����ƃV�����[�̐����~���Ă��āA���ꂪ����̂ł���B

�@�G�r���̂��̂�����̂ł͂Ȃ��B�Ƃ肾���ăr�j�[�����ƃ��x�����͂������ɋl�߁A�Ⓚ�ɂɕۑ�����B

�@�Ȃ�����Ȏ�Ԃ̂�����l�ߕ�������̂��B�����͒P���ł���B

�@���{�s��ɏo�ׂ��ꂽ���A�≮�⒇���l���T���h�C�b�`��ɋl�߂�ꂽ�G�r����o���Č������₷���̂ł���B

�@�O�i�d�˂����ׂăM���[�U�����ɂ͂��Ȃ��B���̒i�͎蔲���ł���B

�@���H�����͉��ł���ȍ�Ƃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��A���̈Ӗ����킩�炸������ׂ肵�Ȃ��瓭���Ă���B |

�G�r���l�߁A�Ⓚ����

|

�@�X�����ƂƂ��ɍL����{�B�r

�@�A�W�����k�݂ƕ���ŁA��X���E�G�b�W�̃}�J�b�T���C�����ɂ��{�B�r���W�����Ă���B�V������Ă���r������B

�@�}���O���[�u���n�̒�͎O�Z���`�قǂ����Ȃ����F�̗L�@�\�y�w�ŁA���̉��͎����F�̎_�����_���y��ł���B

�@���̐��i�̂��߁A���n�𐅓c�Ɋ���̂͂���߂Ăނ��������B

�@����͗{�B�r�ɂ��Ă������ł���B�V�J�̒r�قǐ��Y�͂͗�����B�r�̉����������ďn������܂ʼn��N��������B

�@�t�B���s���ł͏n���𑁂߂邽�߂ɐΊD�𓊓����Ē��a�����Ă���B

�@�ʔ������ƂɁA�C���h�l�V�A�ƃt�B���s���ł̓G�r�⋛��r���炠������@���S���Ⴄ�B

�@�C���h�l�V�A�ł́A���ԓ����Ԃ��g���ăG�r��������B���������Ēr�S�̂̐�������ԑŐs�ɂ��邱�Ƃ͂Ȃ��B

�@�Ƃ��낪�~���N�t�B�b�V���i4�j�{�B�̐���ȃt�B���s���ł́A�r�̐����Ă����ǂ��ɋ��������Ă��܂��B

�i4�j�~���N�t�B�b�V���@�t�B���s���A�C���h�l�V�A�A��p�Ȃǂō������Ƃ��čD�܂��j�V���Ȃ̋��B

�@���Ă͍L���{�B����Ă������A�{�B�r�̗��n�Ɛl��ŋ�������G�r�{�B�ɉ�����A�����ă}�O�����Ȃǂ̉a�Ƃ��ė��p����Č����C���ŁA�������ɍ����ɂȂ��Ă���B

�@�}���O���[�u���n�̗{�B�r�́A���悪�ő�̂��̂ɂȂ�ƎO�A�l�Z�w�N�^�[���قǂ�����B���L�҂͂����Ă��s�ݒn��ł���B

�@�Ȃ������������Ƃ��N���邩�Ƃ����ƁA�C�ӂ̏��n�͑�ϏZ�݂ɂ����y�n������ł���B�@�@���I�ɂ͍��L�n�����A���ۂɂ͖��Z�n�ŁA���������͔�r�I�e�Ղ������̂ł���B

�@�}���O���[�u���n�̍�Ƃ߂Ă������Ƃ�����B�t�B���s���A�~���_�i�I�̃T���{�A���K�ł̂��Ƃ��B�@�p���[�V���x���ȂǑS���g��Ȃ��B

�@�J���҂���Ԃ���w�i�̂݁j�̂悤�ȓ����n�ʂɒ��p�ɂ�������ŁA��Z�Z���`�l���A�[���l�Z�Z���`�̔S�y�̂����܂���@�肠����B

�@���̐n��Ń}���O���[�u�̍���ؒf����B��������Ĉ������r���L���Ă����B

�@�J���͂̂ق����p���[�V���x�������������̂ł���B

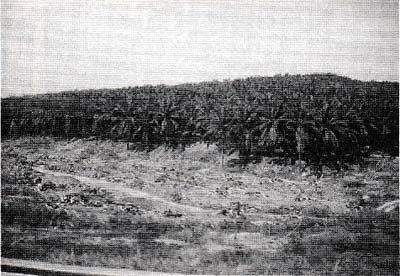

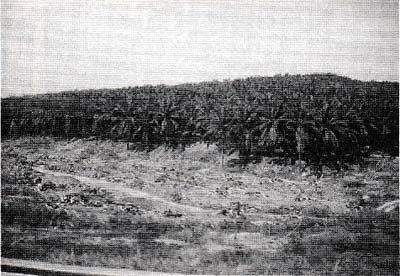

�@�s�s���ɓy�n�Ȃ��_�������o���Č`������X�����́A��O�Ȃ����Z�n�̃}���O���[�u���n�ɂ���B

�@�ނ�͉����珬�M�ō����^��ł��Ď��O�̓y�n����������̂ł���B�������ăX�����͍L��ȖʐςɍL�����Ă����B

�@�{�B�r�ł͏W�אl�������X���l�߂��u���L���������ăG�r���W�߂Ă܂��̂�����A��P�ʂ��L���Ȃ��Ƒ���ɂ��Ă��炦�Ȃ��B

�@���n�f�ؗp���Ă��A�Ȃ��Ȃ��n�����_�����P�ƂŎ���o���鎖�Ƃł͂Ȃ��B |

���n��x�铹��

|

�@��������A���̓V�R�G�r

�@��㔪�Z�N�A�X���E�F�V�A�A���{�����o�R���ăC���A���W�����ɋ߂��A���t���C�ɕ����ԃA�������ɓn�����B

�@���͏T�Ɉ�x���炢�y��s�@�����ł���炵�����A�����͂�����Ȃ��A�D�҂�������̂ɃZ������������Ŏ��Ԃ��Ԃ����B

�@�Ȃ��A���w�o�������̂��B

�@�C���h�l�V�A�͈�㔪�O�N�ꌎ����g���[�����i5�j��S�ʓI�ɋ֎~���Ă��܂����B

�@���o���ܓx�ȓ��̃A���t���C�ŃA�����J���E�l�b�m�i6�j�ƌĂ��Ԃ��g���D�������A��O�Ƃ��ċ����ꂽ�B

�@�����͊��ɂ�������̔�Q�����ꂽ���{�̑[�u�������B

�@�g���[���͓��{�ł��̂��炠�錅���i7�j�Ɠ����ŁA���G�Ȏd�g�݂ł͂Ȃ��B

�@�����A���̒�ӂ��C���������̂Ő��Ԍn�������邱�Ƃ������A�e�n�̋����ł��s���{��������������������ɒZ�k���Ă���B

�@���Ԃ͎l�`�܃g���̏��D�ŕv�w��l�ň�Ӎ�Ƃ�����x������A�O�l�i8�j�̊C���Q�͂���قǂłȂ����A�g���[���ƂȂ�Ƌ��͂ȃG���W���Ŗ������ɊC�����������̂�����A������G���ƎG���������Ă��܂��B

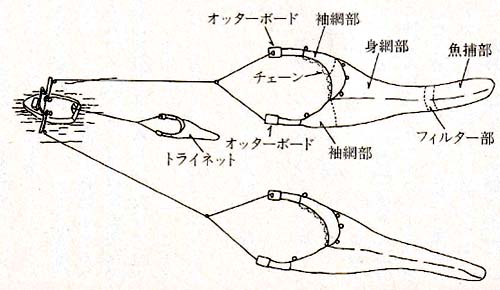

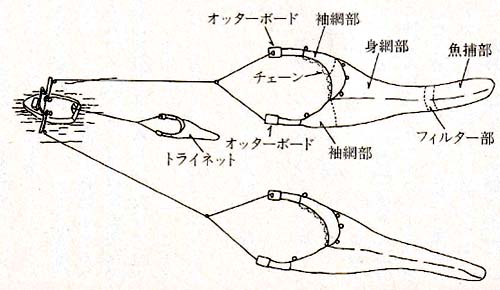

�i5�j�g���[�����@�g���[���͂��Ƃ��Ɨ����ɑ������ܖԁi�g�ԕ��Ƌ��ߕ�����Ȃ�j��D�ʼng���Ȃ��狛��߂鋙�@�B

�@�@���݂́A�Ԃ����E�ɊJ�����邽�߂́u�g�Ԕi�I�b�^�[�{�[�h�j�v���g�p����I�b�^�[�g���[�����嗬�ŁA�g���[���ƌ����A�I�b�^�[�g���[�����w���̂��ӂ��ł���i�E���}�Q�Ɓj�B

�i6�j�A�����J���E�l�b�g�@�g���[�����ł͖Ԃɓ����Ă��鋛��S���߂��Ă��܂����߁A���l���w�E�����悤�ɂȂ����B

�@�@�����ŁA�Ԃ̍Ō㕔�̋��ߕ����O�ɁA�S���̓���ȃt�����^�[�����t���邱�Ƃɂ���ăG�r�ȊO�̎G����r���œ������H�v���Ȃ���A������@�@�A�����J���E�l�b�g�Ə̂������A�����I�Ȍ��ʂɂ͋^�₪�o����Ă���B

�i7�j�����@��S�̘g�i���j�ŖԌ����Œ肵���ܖԂ�D�ʼng���܂킵�A�C��̊L�ށB�ꋛ�A�i�}�R�Ȃǂ����l���鋙�@�B

�@�@�Ԍ����C��ɐڂ��镔���ɓS���̋����������̂�����B�n���ɂ��A�u��Ԃ܂v�u��Ԃ����v�u�܂�v�Ȃǂ̌ď̂�����B

�i8�j�O�l�@���{�ł͌��Ԃ̑��Ƃɋ����K�v�ŁA�O�l�𒆐S�ɂ������Ƌ��Ƒ��Ɗ��Ԃ���߂��Ă���B

�@�A�������ł́A���{���Y���Z�p�w�������ăG�r����������Ă���ؐl�n��Ƃ̖ؑ��O�Z�g���̃g���[���D�ɏ悹�Ă�������B

�@�����ł͗����Ƀ}�b�g�̂悤�ȃ��K�[��|���āA���ꂼ�ꂪ�Ԃ������Ă���B

�@�g���[���Ԃɂ́A���Ԃƒ������Ⴄ�H�v������B

�@���Ԃł͕������Ԍ���|��p�C�v�ōL���邾�������A�g���[���ł͖Ԃ��傫�����͂ɊC��������邽�߂ɃI�b�^�[�i9�j�Ƃ������ʂ̓����Ԍ��̗����ɂ��A���̃I�b�^�[��D�������`�ɂȂ�B

�@�����ؐ��̔��̂悤�Ȋ��ŁA���ꂪ�ɕ����ԑ��̂悤�Ɏ��ڂ̕t�����ɂ���ĊC���̒�R�ɂ����ƁA�����ɖԌ����L����̂ł���B |

�i9�j�I�b�^�[�u�g���[�����v�Q�Ɓi�}�쐬�F�k�����j�j�B

|

�@�A���̃x���W�[�i����n�ɂ��Ă���g���[���D�́A�����ߊC�ł͈���܉�Ԃ��Ԃ�����B

�@���ɍ̂��G�r�͓�L���ɖ����Ȃ��B

�@�s���Z�b�g�ŕ���E���悤�ȋ�ɃG�r���W�߂�B�G���ނ̓X�R�b�v�ŊC�֎̂ĂĂ����B

�@��㎵�Z�N�ɂ��̋��ꂪ�ꂽ�Ƃ��A�C�ʂ����F��������قǃG�r���N���Ă����Ƃ����B

�@���ꂪ���ł͂���ȋ���B

�@���łɓP�ނ������n��Ƃ�����B��X�̃G�r�H���C���r�炵�Ă���̂͊m���ł���B

�@�@�@2�@�}���O���[�u�Y�������˂�

�@�Y�Ɛd�Ɏg����}���O���[�u��

�@����A�W�A�̊C�ӂ́A�X��ʂ������A�قƂ�ǃ}���O���[�u���n���B

�@�������������Ă��܂�Ȃ��قǁA���̖ʐς͍L���B

�@���ꂪ�G�r�{�B�̂��߂ɂǂ��ǂ��Ԃ���Ă���B���̘b�͑O�ɏ������B

�@�{�B�r�̓}���O���[�u���n�̓y�n�𗘗p������̂����A������A�}���O���[�u�����̂��̂ւ̗v��������B

�@�R�����B�Y�Ɛd�ł���B

�@���������҂Ƃ��Ƀ}���O���[�u���n���r�炵�Ă��钥��͂Ȃ��B

�@�e���Ƃ����ې��_���������̂ŁA���ێ��ɂ͂��������C���g���Ă���B

�@�z�e���ɑ؍݂��闷�s�҂ɂ͊�ɓ���Ȃ����A���X�̏Z�����ƒ�Ŏg���Ă���R���́A�قƂ�ǃ}���O���[�u�d�ł���B

�@�M�т����畗�C��g�[�Ɏg���邱�Ƃ͂Ȃ��A���ׂė����p���B |

�s��Ŕ����Ă���}���O���[�u�Y

�i�R�^�L�i�o���A�����N�j

|

�@�d�̓}���O���[�u�̍}���g���B������e�����͂炵�Ă��܂����Ƃ͂Ȃ��B

�@�����Ԃn�ɂ����̐d���^��Ă���B�}���O���[�u�͊C�ӂɂ��������Ă��Ȃ����炠����܂��ł���B

�@���̐d���E���čH���Ă݂����A�����낵�������A��Ԃ��������B

�@���̐d�ɉ�����ɂ͂��Ȃ莞�J��������̂ł͂Ȃ����B

�@���͑O�ɂ��q�ׂ��悤�ɁA�䏊�͖��O�����𗝉�����d�v�Ȑ�����Ǝv���Ă��邪�A���̏Z�����}���O���[�u�d���ǂ�����ĔR�₵���邩�m�蓾�Ă��Ȃ��B

�@�Y�̂ق��͂ǂ����B�d�͒n��̏����ȗ��ʏ��i�ł��邪�A�}���O���[�u�Y�͗��h�ȍ��ۏ��i�ɂȂ��Ă���B

�@��ȎY�n�̓C���h�l�V�A�A�^�C�A�}���[�V�A�ł���B

�@���]�[�g�ό��n�Ƃ��ėL���ȃ^�C�̃u�[�P�b�g���̓�ɐ[���o���J�[�p�����肱��ł���B

�@���̃C���h�m���͗l�X�ȕ������𗬂��Ă��Ėʔ����y�n���B

�@�u�[�P�b�g����k�֏オ�������m�[���̓~�����}�[�Ƃ̍����߂��ɂ���A�~�����}�[�̃g���[���D���┑���A�o�҂��J���҂������Ă���B

�@�~�����}�[�̂܂ł͂����ŎO�Z���A�����������p���\���������Ĕ������ɒʂ��Ă���B

�@��������k�A�~�����}�[�̂̃����M�C�݂͑����C�ł���B

�@���̓��ɂ͂��낢��Ȍ���̖������Ă���B�^�C��A�~�����}�[��A�}���[��Ȃǂ̖�������܂���B

�@�ό��n�o���J�[�p�̊C��W��

�@�o���J�[�p�ɂ̓u�[�P�b�g����o�X�Ŋό��q�������ɂ���ė���B

�@���������Ⓡ���U���A�����Ƀ}���O���[�u�������Ă���B�������i�ςł���B

�@���̘p�̊Ⓡ���f��w�[���[���Z�u�� *

�����e�����j�x�̎B�e�n�ɂȂ����B

* �[���[�I�Z�u���@������q�b�g�����A�����J�̊����f��

�@���ꂪ�ό������ō����v�Ȃ��K��Ă���B

�@�ό��D���������̂́A���Ɍ��������傫�ȊC��W���ł���B�H����y�Y���X�����邪�A�C�㑺�i10�j�ŕ�炷�l�X�����ėX�ǂ⏬�w�Z���������B

�i10�j�C�㑺�@��������̍Y�𗧂āA���̏�ɑ������Ɖ����Y��Ɖ��Ƃ����B����A�W�A���烁���l�V�A�̊C�ݕ��ɂ́A�𗘗p�����Y��Ɖ��̏W�����L���_�݂��Ă���B���C������A���ʂ����悭�A�����⒎����g����邤���ł��D��Ă���B |

�o���J�[�p�̊C�㑺�i�����N�j

|

�@�Z���̓��X�����ŁA���ɂ̓��e�B�A���i�C���h�l�V�A��Ő^��j�ƊŔ��������B���ꂪ���̖��ł���B

�@�^�C�͔_�ƍ�������A�C�㑺�𒿂������̂ƍl���Ċό��̃Z�[���X�|�C���g�ɂ����̂��낤�B

�@���������ד���A�W�A�ł͊C�㑺�͂�������ӂꂽ���݂ł���B

�@�����璭�߂Ă���ƁA�Ί݂̓��ɕs�v�c�ȃj�b�p�n�E�X�̒������������B

�@�j�b�p���V�̗t��҂�قǂ̉����ނ͂�����ł������Ă���A������g���Ώ����ȂLj���Ō����Ă��܂��B

�@�������j�b�p�̒����͒������B�u�����v�Ƃ����˂�Ɓu�Y�Ă��v�Ƌ�����ꂽ�B

�@���͐l�H�I�Ȋό����������Y�̑��ɊS������������A���������s���Ă݂邱�Ƃɂ����B

�@�������ό��q�̑D�͂���ȃ}���O���[�u���ׂɂ͊������Ȃ��B

�@�z�e���ŗ����A�������ɏ��M���ق��Ă��炤�悤���B

�@������ʔ����̌��������B���͎X��ʂ�}���O���[�u���n�ł͖����������M�������Ȃ����Ƃ����Ă����B

�@���ׂ̎q�������͖����̂Ƃ������C�ɓ���Ȃ��B

�@�Ƃ��낪�z�e���ŋ�����ꂽ�����͂��łɒ��̈����n�߂������B�D���ɂȂ����C�ӂɕG�܂ł����ĒY�Ă������܂ł悶�̂ڂ�̂ɂ҂ǂ���J�����B

�@�z�e���͏����Ɋό��Y�Ƃ̃l�b�g���[�N�ɏ���Ă���A���̊����ɂ͊S�������Ă��Ȃ��̂ł������B

�@�����Œ��̊�����m��Ȃ��Ƃ���͂Ȃ��B

�܂�ό��Y�ƂƐ��Y�Y�ƂƓ�̃l�b�g���[�N�������āA���҂͑S�����݂����Ă��Ȃ��B

�@���ԂƎ�Ԃ̂�����}���O���[�u�Y�Â���

�@���ĒY�Ă������ł���B

�@�傫�����ǂ͔j��A���Ȃ��ꂽ�����ł���B�Y�Ă��������͂�œ�Z���قǂ̏Z�Ƃ��������B

�@�ꌩ���ĕn���������ĂƂ��B�Y�Ă������̂܂��Ɋ����Ă����}���O���[�u�����������Ă���B

�@�����O�Z�Z���`�قǂ̊�����܃Z���`�̎}�܂ł������B�����͎O���[�g���قǁB

�@�����̂Ȃ��ɓ����Ă݂�B������E�܃��[�g���̉~�`�y�q���܊������ł���B

�@���̂����̈�͉����ꂽ�Ƃ��낾�����B

�@�q���ł͔R���鉊��������B�Ԋ��F�̂₹���j����l�����Ă����B

�@�q���ɉ��܂��ƌ��ɗ�����ς�ŕ��Ă��܂��B

�@�������Ĉ�T�Ԃ������Ă��ɂ���̂ł������B

�@�����Ń}���O���[�u�Y�Â���ɂ͎��ԂƎ�Ԃ������邱�Ƃ�m�����B

�@�����Ă����}���O���[�u�͎O�������O�Ŋ����̂ł���B

�@���̈�т̓}���O���[�u�̕ی�тŁA���ʂ̋����������̏Z�������}���O���[�u������Ȃ��B

�@���Ăs�u�̃L���X�^�[�������̃}���O���[�u�т������Ȏ��R�тƌ���Ă������A���̌����Ƃ���тł���B

�@�Y�̂��߂ɔ��̂���}���O���[�u�́A���܂Ō͂炳�Ȃ��̂ʼn���ӂ��čĐ����Ă���B

�@����A�W�A�ł͐l�Ֆ����̃}���O���[�u�т͂���߂Ă킸���Ȃ̂ł͂Ȃ����B

�@�{���l�I�̖k�[��k�I�[�X�g�����A�ɂ͂��ꂪ����B�܂��G�r�{�B�Ǝ҂��i�o���Ă��Ȃ�����ł���B

�@�o���J�[�p�̒Y�Ă����ɂ͓��s�����B�C�ӂŐ�����l�X�����ɁA�킸���ɋ��Ƃ����Ă���B

�@�蒤��̏M����i�����j�i11�j����Z�قǂȂ��ŊC��ɒ��߂Ă����B�����ɓ���킸���ȃG�r���A�p���̃o���J�[�̒��ɔ���ɍs���̂ł���B

�i11�j⣁i�����j�@�ׂ����������|���a���Ă𐅒��ɒu���A����U���߂炦�鋙�@�B�@�Ă̌`��͒n��ɂ���Ă��܂��܂ŁA�ݒu���@����ɒ��߂���́A�����ɕ���������̂ȂǕω��ɕx��ł���B |

�}���O���[�u�Y������j(1991�N)

|

�@���H��ʂ��Ċe�n�։^���Y

�@�o���J�[�p�̒Y�Ă������̗��ɂ��[�����H�������Ă��āA�����ɂ��Y�Ă��������������B

�@���̂Ƃ��͊����ɂȂ��Ă��āA�����Ԃ܂ŏo�Ȃ��Ɛ��H�ɓ���Ȃ������B

�@�Y�͊O���s��ɏo�ׂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ�����A�Y�Ă������͋D�D�̓����C�ӂɂ���B

�@���̒ʂ��Ă���}���[�V�A�̃T�o�ł������������B�}���O���[�u���n�͐�C������A����͖������������ɂȂ�B

�@���H�̒Y�Ă������ɂ͎O�Z�Z�g���قǂ̑D�����܂��Ă��āA�b�ƑD�q�ɂ�������ƒY���ς܂�Ă����B�V���K�|�[���ɉ^�ԂƂ����B

�@���̃V���K�|�[���ɂ́A�W���z�[���B�i�}���[�V�A�j�Ƃ̐��H�ɋ߂��n�_�ɏ����ȑD�����Ă�����B

�@���܂�m��l���Ȃ����A�y�n�ł͒Y�`���`���R�[���|�[�g�ƌĂ��B |

�V���K�|�[���֒Y���^�ԃu�g���l�̑D

|

�@�܂�}���O���[�u�Y��p�̔g�~��ł���B�o���J�[�p�̃}���O���[�u�Y���A�����։^��Ă���̂ł���B

�@�Y�͑D�ɕ��ς݂ɂȂ��Ă��邪�A�^�яグ����Ƃ����Ŏd��������A���܂ɓ������B

�@�܂ɂ͉�Ђ̃��x�����������Ă���B

�@�����Ŋ��S�ɏ��i�������̂ł���B���̉�Ђ̑�^�g���b�N�������ɉׂ��^�яo���Ă����B

�@�Ȃ��Ȃ������ȏ����ł���B

�@�s���Ŏg����̂��A�ėA�o�����̂������˂��炵�����A����A�W�A�̒Y�����`�ɉ^���Ƃ����b�͂悭�����B

�@�ؐl�͎���u���v�A�����u���v�Ƃ����A�����ɂ���ċ�ʂ���B�����Ǝύ��ޗ����͕��ł���B

�@����Ɏg���̂��}���O���[�u�Y�ł���B

�@�Y�`�ɒY��ς�ł���D�͑����̏ꍇ�A�u�g���l�̂��̂ł���B

�@�o���J�[�p�ł������������B

�@�u�g�����̓C���h�l�V�A�̃X���E�F�V�쓌�[�̓��ł���B

�@�ڏZ�҂��������ƂŗL���ȃX���E�F�V�{���̃u�M�X�l�قǒm���Ă͂��Ȃ����A��͂�悭�����Ă���B

�@���{�̓�̗A���Y�u��m�����v

�@����A�W�A�̒Y�̍ޗ��͗l�X�����A�悭��������̂̓}���O���[�u�Y�ƃR�R���V�̟v���Ă����Y�ł���B

�@�R�R���V�Y�͔����ĉ��₷�����A�}���O���[�u�Y�Ɠ����悤�Ɍ��Y�Œ���������B

�@�t�B���r���̖��������A�̊ۏĂ��̃��`�����͂��̒Y���g���Ă�������ƏĂ��B

�@�n�ʂɌ����@���ăR�R���V�Y�ɉ��������A�̌��������܂ŊƂ�ʂ��A���邮��Ȃ���Ă��̂ł���B

�@���`�����̔�̂��������̎��g�͂Ȃ��Ȃ����������B

�@��m�����Ƃ����Y������B�����̓E�o���K�V�̌��Y�ł��邪�A������͓���A�W�A�̃}���O���[�u�Y�̂��Ƃł���B

�@�����납�炱�̘a�����ł����̂��C�ɂȂ��Ē��ׂĂ݂��B

�@�A�������߂��Ƃ��ɂ��̖����ł����A�Ƃ����v�����B���̏Z�ދ��s�͂�����ȏ����ŁA�����Ŕ����Ă���Y�͋I�B��y���̍��Y��������ł���B

�@���������ĔR�����ł����˂Ă���m�����ɂ��Ă̒m���͖R�����B�����ʔ������Ƃ��킩�����B

�@�X�[�p�[�̃_�C�G�[���}���O���[�u�̍��Y�i12�j��A�����Ă���Ƃ����B�u���Y�v�i���낷�݁j�́u���Y�v�i���낷�݁j�̑Ό�ŁA���q�Y�����̓T�^�ł���A�i���A�N�k�M�Ȃǂ̎G��ቷ�ŏĂ����Y�ł���B

�i12�j���Y�E���Y�@���Y�@�̈Ⴂ�ɂ���ĒY�q���ŒY���A���������Y�����Y�A�Y�q���ŒY����A�q�O�ŏ��������Y�𔒒Y�Ƃ����B

�@�@�������Y�ʂ͈���Z�N�Ŗ�O���܁Z�Z�Z�g���A�������Y����������߂Ă���B

�@�@�ؒY�͘Z�Z�N��O���܂ł͈�Z�Z���g���ȏ�̐��Y���������B

�@�u�_�炩�Y�v�Ƃ������B

�@���̓}���O���[�u�łł���Y�͂��̖؎����炢���Č��Y����Ǝv������ł����̂ŁA����͏����������B

�@�}���O���[�u���̏_�炩�Y�́A��҂����̃o�[�x�L���[�p�ɃC���h�l�V�A����A�������B

�@�������Ƀ_�C�G�[�͋@�q�ȏ����l���Ǝv�����B�����o�[�x�L���[�p�̒Y�Ȃǎ��v�͏��Ȃ��A���̖₢���킹���Z���ɂ͍ɂ͂Ȃ������B

�@���̓}���O���[�u���̏_�炩�Y���o�������̂́A���Ȃǂ̐l�H�т������ĎG�ؗт������������ł͂Ȃ����Ƌ^���Ă���B

�@�����͂������ɍL���B�ꌬ���������A���Y���������X���������B�����̎В�����b�����B

�@���n�̊��K�����������̂ŗA���͏��Ȃ��Ȃ������A���ł��p���I�ɓ����Ă���Ƃ����B

�@��Ȏg�p�҂͏Ă����X���Ƃ����B

�@���͂��Ȃ��A�Ă��Ƃ�Ȃǘa�H��\�z���Ă����̂ł���͂�����ƈӊO�������B

�@�u���s�͑��Ƃ�����Ďl���A�a�̎R�Ƃ̂Ȃ��肪�����Ǝ��̏����ł��B��m�����͑S������Ă��܂���v�ƌ����B

�@���͓��{�S�������I�ɓ������i�����ɂȂ炳��Ă��܂����̂��Ǝv���Ă������A�ǂ���炻���ł��Ȃ����Ƃ��킩���Ă����B

�@����Ɂu��m�����̗A�����n�܂����͈̂�ܔN�قǑO����ł��B

�@�����炻�̍��ɓ�m�����Ƃ������t���ł����̂ł��傤�B

�@�������ƊE�ł͓�m�����Ƃ������t�͎g���܂���B���ꂼ������Ƃ������Ȃǂ̃u�����h���ŌĂт܂��v�Ƃ̂��ƁB

�@��m�����̏o���͈ȏ�̂Ƃ���ł��邪�A���̖��̋N����͂Ȃ���̂܂܂ł���B

�@�@�@3�@�A�W�A�̑D��ǂ���

�@����A�W�A�̖��D�E�s�j�V

�@�V���K�|�[���̎����ɂ͑D���f�U�C������Ă���B

�@�������ɉؐl�̍����������āA���̔��D�͂�����������^�̉ݕ��D�ł���B

�@������炳�Ȃ��ƋC�Â��Ȃ����A��h�������̍��[�ɂ킸���Ɏ葆���̏M������B���ꂪ�ؐl�����̏M�ł���B

�@���ד���A�W�A�̋����Љ�ɊS���������̂ŁA�D�E�M��D��H�̍�Ƃ͌����Ƃ��Ȃ��悤�ɂ����B

�@����A�W�A�ɂ͒����D�Ƃ͑S���قȂ�d�g�݂̑D������������B

�@���̂�������A���D�Ƃ������u�v�����N�E�t�@�[�X�g�v�i13�j�ƌĂԑ��D�@���̗p���Ă���B

�@�v�����N�Ƃ����̂͌����B�D��Ɋۖ؏M���ׂ����ē���A������`�����܂��Č����𑫂��Ă䂭�B

�@�L�[���i14�j�͂Ȃ��B |

�V���K�|�[���̓�h������

|

�i13�j�v�����N�t�@�[�X�g�@�ؑ��D�̑��D���@�ł́A�@�ŏ��ɑD�̂̊�Ƃ��ăL�[���i�����j�𐘂��A����ɃT�C�h��������̐������x���邽�߂̂t���^�̘]���ނ����A���̘]���ނɊO��B�őł��t���Ă������@�i�����̑��D���@�j�ƁA�A�L�[����p�����ɁA�������̍L������ɐ����A����ɊO��D�B�ł͂����킹�āA�����������������ƁA�D�̂̒�����x���邽�߂ɑD�̓�������J���k�L������œ˂������đ��D������@�i��\�I�Ȃ͓̂��{�̐�ΑD�j������B

�@�v�����N�t�@�[�X�g�͌�҂̕��@�ŁA�܂��i�v�����N�j�őD�̂𐮂���A���ƂŘ]�����J���k�L�����đ��D���邱�Ƃ��炻�̂悤�ɌĂ��B

�i14�j�@���|���@�����Ƃ������A�D��̒��S����D��D���܂Ŋђʂ��đD�̂��x���镔�ށB

�@���̃L�[���ɂt�F�^�̘]�������t���A����ɊO���đ��D����B

�@�����ł̓L�[���̑���ɍׂ��ۖؑD��p���A���̌����ɔ��p�������Ă䂭���@������Ă���悤�ŁA���l�̕��@�͓��{�ł��ޗǁA�������ケ��܂Ō���ꂽ�B

�@�����͑D�̃T�C�Y�ɂ��킹�Ęp�Ȃ����Đ�o���Ă���B

�@���̓����ɂ̓^�o�R�ꔠ�����炢�̓ˋN�𐔂�������c���A���̓ˋN�ɏc�Ɍ����J���A���j��ʂ��Č����ǂ������Ȃ��ł䂭�B

�@�]���i������j�͌ォ������B

�@����A�W�A�ł����Ƃ��L���ȑD�́A�u�s�j�V�v�i15�j�Ƃ����������̉ݕ��D�ł���B

�@���炩�Ƀ��[���b�p�D�̉e�����A��{�}�X�g�ɃW�u�Z�[�������A�܂��ƂɗD���ȑD�ł���B�D�͓̂`���I�Ȍ����D�ł���B

�@�s�j�V�̓C���h�A�����̃_�E�i16�j�ƕ���œ���A�W�A�̑D�Ƃ��č��ۓI�ɒm��ꂽ���D�ł���B

�@�������A���܂��̑D�̌��^�����邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��B�������i��ł��܂������炾�B

�@�s�j�V�͈�܁Z�g���قǂ̒��^�D�ł��邪�A���̑傫���̑D�����œ������Ă�����̂́A���͂⑶�݂��Ȃ��B

�@�D���p�ɒf�����ăG���W���������̂ł���B

�@���^�̃s�j�V�̓g���i17�j�ƃ~���V�i18�j�����`�������B�܂��A�D���̋��Z�����悭���邽�߂ɑD�����b�ɏ悹���B

�@�l�X�͂��̌^�����ˑR�Ƃ��ăs�j�V�ƌĂԂ��A�`���I�Ȍ^�Ƃ͂����������Ă��܂����̂ł���B

�@�����^�s�j�V�̓W���J���^�̃X���_�N���p�`�ŁA�C���h�l�V�A�̊e�n����ݕ����^��ł��Đ���ɉחg�������Ă���B

�i15�j�@�s�j�V�@�ꔪ���I���납��p������悤�ɂȂ����C���h�l�V�A�̑�\�I�ȍq�C�p��^���D�B

�@��{�}�X�g�̏c���~���D�ŁA�W�u�Z�[���i�O�p�`�̐��i�p�⏕���j���ӂ��߁A�Z�����玵���̔����~�����Ă���B

�@�C���h�l�V�A�̓��Ԃ�ߗ����Ƃ̌��Ղɗp�����A�Ƃ��ɃX���E�F�V���̃E�W�����p���_���s�������ɂ���u�M�X�l�����̑D��p�������ƂŒm���Ă���B���̂��߃s�j�V���D���̓X���E�F�V���암�C�݈�ɑ�������ꂽ�B

�@��㎵�Z�N�㔼���瓮�͉����i�݁A�������̃s�j�V�͍ŋ߂ł͂قƂ�nj����Ȃ��Ȃ����B

�i16�j�_�E�@�C���h�m�A�y���V�A�p�A�A���r�A�C�A�g�C�Ȃǂ̒�����A�t���J���ݏ����ŗp�����Ă���q�C�p�ؑ����D�̑��́B

�@�C���h�ȂǂƖf�Ղ������Ȃ��A���r�A�n���l�ɑ����p�����Ă����B

�@��A�O�Z�g������A��^�̂��̂ł́A��A�O�Z�Z�g���̂��̂�����B

�@�}�X�g�Ɋp���i�l�p�����j������Ă���̂������ł��邪�A���݂͓��͂������@���D�������Ȃ��Ă��Ă���B

�i17�j�g���@���{�̊C���p��̂ЂƂŁA�u䃁v�Ə����A�D���������w���B

�i18�j�~���V�@�~�I�V�i�����j�Ƃ������A�D��̐�́��^�̐���������̂��ƁB

�@���̒�R����������������B�������A�����ł͐����ł͂Ȃ��A�D�i�g���ɑ��ē��{�ł̓I���e�ƌĂԁj���w���Ďg���Ă���B

�@��㔪���N�A�g��k�����h���o��悤�ɃX���E�F�V�̃E�W�����p���_���Ŗؑ��D���`���[�^�[���āA�Ⴂ���ԂƂƂ��ɃA���t���C���j���[�M�j�A�߂��̃A�������܂ŁA�O�ܓ������čq�C����v������s�����B

�@���̂Ƃ��������Y��w���őD�����i��S���A���E�̊C�ŋ����̂��Ă��Ȃ��C�͂Ȃ��Ƃ����j����ɑ��k�����B

�@�ނ͌��݁A����A�W�A�œ������ƃR���T���^���g�ł���B

�@�u�u�M�X�̑D���g���Ȃ����B�ނ�̑D�Ȃ���S�ł��v

�@���ꂪ�j����̏����ł������B

�@�S�D�������c���Ȃ��D����@�֒��ɃG�r���Ƃ̊�n�ʼn�������A�ނ�͓���A�W�A�̖ؑ��D��S���M�p���Ă��Ȃ������B�@�u���R�ꂪ�������v�Ƃ����̂ł���B

|

�V�����̖ؑ��@���D�i�C���h�l�V�A�A�}�h�D�����D��㔪�O�N�j

|

����A�W�A�Ō��݂��g����ؑ��D(�A�������̃����C��)

|

�@����A�W�A�̑D�����Ɂg�����h��������

�@�u�M�X�͓�X���E�F�V�̎푰�ł���B�s�j�V��D��H���A�����̃u���N���o��^�i�o���[�̏o�g�҂������B

�@�}�J�b�T���C�����z���āA�Ί݂̃v���E���E�g�Ƃ������֏o�������B���{�̋��Ɖ�Ђ������ŃG�r���̂��Ă���B

�@���ɂ̓p�W���E�̂��Ȃ�傫�ȊC��W��������B�o�W���E�́A�~���_�i�I����{���l�I�A���C���h�l�V�A��тɂ����ĎU�݂��Ă���C���ł���B

�@�����͓T�^�I�ȃ}���O���[�u���n�����A����ȏ��n�ł��}���O���[�u�������ĕl���D�i19�j���s���Ă���B

�i19�j�l���D�@�D��H���l�ӂɊȒP�ȏ����|�������đ��D���Ă����Ԃ��w���Ă���B

�@�C���h�l�V�A�ł́A���Ă̓s�j�V�N���X�̑�^�D�����ʂ̑��D�h�b�N�ł͂Ȃ��A�l�ӂɃL�[���𐘂��đ��D����Ă����B

�@���ł����ו��ɍs���ƕl�ő��D���Ă��镗�i��������B

�@���Ȃ�傫�ȉ����E�s�j�V���������������B�n�ォ���Z���[�g���͂���b�ɂ悶�̂ڂ��Č��������B

�@�D��H�̐e���̓u���N���o�o�g�������B

�@���̓u���N���o���炻�̐�܂Ŏl��قǍs���Ă��邩��A���̘b��������Ђǂ���B

�@�s�j�V�D��H�͂����܂ŏo�҂��ɗ��Ă���̂������B

�@���ہA�}�J�b�T���C���̃{���l�I���́A�Ζ��̏o��^���J����������܂ŁA�قƂ�ǃu�M�X�̐��͌��ł���B

�@�����ܔN�قǁA���̓{���l�I�Ŗk�[�̃}���[�V�A�̃T�o�B���I�C���p�[���_���̒����ɒʂ��Ă���B

�@�����̓^���J��������Ƃ͒n�����Ōy��s�@���������Ă���̂����A�T�o�̑��ɂ̓s�j�V�D��H���S�������Ă��Ȃ��B

�@�����̓t�B���r���l�A�Ƃ��Ƀ~���_�i�I�����̗̕��ł���B����͑�ϖʔ������Ƃ��B

�@����A�W�A�w�ł͑ΏۂƂ��铌��A�W�A���A���Ƃ����Ĉ�̂܂Ƃ܂�Ƃ��č\�z���悤�Ƃ��āA�l�X�ȉ�������o����Ă���B

�@�����u���ד���A�W�A�v�Ƃ����ӂ��ɊC�̑��̓���A�W�A����̂܂Ƃ܂�Ƃ��čl���悤�Ƃ��Ă������A�ǂ����D�����ɂ́g�����h������炵���̂ł���B |

���E���ʂ̃p�[�������Y���ł���}���[�V�A�ł́A������Ƃ���

�I�C���p�[���_�����L����i�Z�����S�[���B�A����O�N�j

|

�@�D�������ے������̍`

�@�T�o�̃T���_�J�����ӂɂ̓~���_�i�I���������Ȃ�Z�ݒ����āA�M�̏C���③�D�����Ă��邪�A�ނ�͌o�ϓ�ł����āA�u�M�X�l��舳�|�I�ɕn�����B

�@������s�j�V�̂悤�ȑ傫�ȑD�͑���Ȃ��B

�@�ޖ��^�яo���ɃT�o�ɗ���t�B���s������̑D�́A�قƂ�ǓS�D�ł���B

�@�t�B���s���͓`���I�ȑD�����������Ă��܂����̂��Ǝv������A���͂��ɂ��炸�A��^�̃_�u���A�E�g���K�[�i20�j�����O�̌�ʂƉ^���̎�i�Ƃ��Č��݂����Ă���B

�@�~���_�i�I�̃T���{�A���K�́A���̂��Ƃ��ώ@����ɂ͍œK�̍`�ł���B

�@�����ɂ͓�̍`������B�`�̕����ߒ����킩��B

�@��̍`�͊ό��q�̂悭���܂郉���^�J�E�z�e���ɗאڂ���R���N���[�g�u���ŁA�S�D�������ɒ┑����B

�@���S�ɋߑ㉻���Ă���悤�����A�z�e���ƕu���Ƃ̂������ɂ͂킸���ȍ��l�������āA�����Ƀp�W���E���Z��ł���B

�@�ނ�͊C��ŊL���̂�ό��q�ɔ���B�܂��z�e���̃x�����_����d�݂𓊂���ƁA�q�������͗E��Ő��肻����E���B����̓n���C�ɂ��������������B

�@���Ԃ�ό��q�͍s���Ȃ����낤���A�����^�J����I�[�g�o�C�Ő��w��ܕ��قǍs���Ɩ{���ɏ����ȕl������A���������O�̎g���ؑ��D�̍`�ł���B

�@�������H��̕ǂɈ͂܂ꂽ�����l�ł���B���ɑ�^�̃_�u���A�E�g���K�[���┑���A�����Ȃ͂������D�q���^��ł���B

�@�_�u���A�E�g���K�[�̓J�k�[�̗����ɕ�����o�����^�ŁA�C���h�l�V�A�A�}���[�V�A�ɂ����邪�A�t�B���s���œ����Ă���悤�ȑ�^�̉q�D�͂Ȃ��B

�@�܂�A�D�Ō���Ƃ��Ȃ�̈Ⴂ�������āA���������ɓ��ד���A�W�A�ƈꊇ�ł��Ȃ��悤�ł���B

�@�}���b�J�C���ŖԂ������ؐl����

�@�D�����̑���Ƃ������Ƃł�����ʔ����̂́A�}���b�J�C���̈ʒu�Â��ł���B

�@�\���N�O�ɒ��ׂ��Ƃ���ł́A���݂̃}���[�����ƃX�}�g���̋����l���́A�ؐl�������킸���Ȃ���ߔ����������B

�@�������̏o���̃V���K�|�[�����A�����D�������̃f�U�C���Ɏg���Ă���͓̂�����O�̂��ƂȂ̂��B

�@���ہA�X�}�g���̃o�K���V�A�s�A�s�͉ؐl�����̑������ŁA����I�ɕ����ꂪ�g���Ă���B

�@�ނ�̓}���b�J�C���ŖԂ������A���̋��l��������Ń}���[�V�A�����ɓn���Ă���Ƃ����B

�@�C���h�l�V�A���{�͈�㔪�O�N�A�A���t���C�������C���h�l�V�A�S�C��Ńg���[�������������B

�@���{�̋��Ɖ�Ђł́u�ؐl�����ɑŌ���^���邽�߂��v�Ɖ\����Ă����B���ہA�A���t���C�̃A�����ɍs���Ă݂�ƃo�K���V�A�s�A�s����ؐl�D��H������Ă��Ă����B |

�V�����̖ؑ��@���D�i�C���h�l�V�A�A�}�h�D�����A��㔪�O�N�j

|

�@���̓��Ŗʔ������̂������B

�@�G�r�g���[���D���L�[����t���ւ��Ă���Ƃ����b�����B����ɂ͂т����肵���B

�@�L�[���\�������D�Ƃ����ƁA�L�[���ɘ]������t������Ɍ�����̂�����A�L�[�����͂����ΑD�̂̓o���o���ɕ������Ă��܂��͂����A�ƍl���Ă����B

�@�����ł���������Ə�ɍs���Ă݂��B�D�̓W�����N�D�i��͒��i4�j�Q�Ɓj�����^�������B

�@�W�����N�Ƃ����D�̓}�b�`�������ɒ��荇�킹���悤�Ȏd�g�݂ɂȂ��Ă��āA�X�̑D�q�������\���ɂȂ��Ă���̂ŁA�ꂩ���ɐZ�����Ă��Ȃ��Ȃ���j�͂��Ȃ��̂ł���B

�@���̃W�����N�^�̑D��ɁA�O�Z�Z���`�p�̍ޖ���t���Ă���̂������B

�@�D��̊O�Ɏ�t�����L�[��������A���ւ��Ă��D�̂��o���o���ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��B

�@�W�����N�͑D�����������ˏオ���Ă��邩��A�L�[���ނ�D��Ɏ�t����ƁA����͑D������˂��o�Ă��܂��B����ȑD�������̂͏��߂Ă������B

�@�����^�C�̃C���h�m���ŁA�W�����N�̓��̂𒆉����Ɍp�������Ē��������Ƃ������������Ƃ�����B������L�[���̕t���ւ��Ǝ����H���������B

�@�����͑D�ƂƂ��ɓ�������l�X�ȗv�f���܂��肠���̂ł���B

�@����A�W�A�̊C�߂Ă��邾���ł��l���͂����Ƃ����܂ɉ߂��Ă䂭�B

�@�@4�@���s�֗����u�������Ԋw�v�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������i

�@�u�������̂ĂĕӒn�ɏZ�݂����v�ƌ����Ă����ߌ�����������̂����āA��㔪��N���痴�J��w�ɗ��Ă�������B

�@�Ӓn�Ƃ͂����A���Ƃ��̒ߌ��r�コ��̏Z�ދ��s�ւ̓]���́A�ނȂ�Ɋ�����Ƃ���͂������͂��ł���B

�@�U�������̂ق��͐g����ɂ��A���̋@��ɔނ̕��@���������Ŋw�т����Ǝv���Ă����B

�@���̂��ߏT���A�ߌ�����Ƒ�w�@�̍����[�~���O�`�l���Ԃ����āA�ꏏ�ɂ����Ȃ����B

�@��������̎d�����ΏƓI�ȓ�l�������Ń[�~���s���A�Ⴂ�l�����ɂ��A�v���X�ɂȂ�ƍl�����B

�@�ߌ�����́A���ߍׂ��Ȋώ@�����A�Ă��˂��Ɏ����ׂ�B���������ȗ��_����̌n�����s�����Ƃ��Ȃ��B

�@�����A���͂��܂菑����ǂ܂��A�v�قɂӂ��鐫�Ȃ�����B

�@�w�p�_�����L�̋����Ȍ���������āA�ߌ�����͖��O�̘b�����t�⑽�`���̓��������p����B

�@���̃[�~�́A���K�ɓo�^������w�@�̊w���Ɗw�O����̎Q���҂��������Ă����B

�@�ߌ�����͋������ł̓��_�����A�w�O�ł̒����Ƃ��̕ɔM�����邱�Ƃ����������B

�@�[�~�̂��Ƃ��A�߂��̋i���X�₤�ǂŒx���܂Řb���������T�[�N�����ɐ������̂͂Ŗ��Ԋw�̊y�����������Ă��ꂽ����ł���B

�@�u�{���̊w��͊y�������̂���v�Ƃ����ߌ�����̎咣�́A�����������Ƃ��M�S�Ɏ��g��ł���ۑ��b���A�������i�ɂ܂Ƃ߂�d���Ԃ�ɂ����������B

�@���́u�������Ԋw�v�ɂ́A������܂��̖��O�̂��߂̊w���z���グ�����A�Ƃ����u���т��Ă���B

�@�����炱���A�Ӓn�̖��O�̐�����^�����w��ɏd�˂悤�Ƃ���ߌ�����̖��Ԋw�́A�Ƃ��ɂ̓A�J�f�~�b�N�̊w��ȏ�Ɍ����Ȓ����╶���l��K�v�Ƃ���B

�@�u��������ΒN�ł��^������A�Ƃ����悤�ȊȒP�Ȋw��ł͂Ȃ��B

�@�������芪���Ӌ��w�ւ̊��҂ɋ����ӂ���܂���҂����̋�J�������ɂ������B

�@�ߌ�����̂悤�ɕ������A�Ǝu����҂͑����B�����A�ނ̂悤�ȋr�����l�͏��Ȃ��B

�@�ߌ��Ǎs�̋r�͑����Ă������A�C�ӂ��̐l����K�˂�ɂ́A���ނ̌��r�ł���B���̑������r�œ��݂��߂�Ӌ��w�̓����A��������L���Ȑ��E�ɓ����Ă����B

�@�A�J�f�~�[�ɐ�]������҂ɂƂ��āu�������Ԋw�v�͖��͓I�������B

�@�ߌ������������̓��Ǝ҂�w�Ғ��Ԃ��A��҂Ƃ̂��������ɂ����B

�@�Ⴂ���ԂɁA�ߏ�Ȋ��҂�������Ƃ��������B�t�ɁA��҂ɂ́A�ނ̊��҂ɉ������Ȃ��Y�݂��������B

�@���s�̕Ӓn�ŁA���̂悤�ȋꂵ�݂�����Ȃ�����A�����̌���Ɩ��O�̉^�������Ԋw��̉肪���܂�A����肳�܂�ڌ����邱�Ƃ��ł����B

�@�@�u�������Ԋw�v�̂������Ő������҂̍K���ł���B�@�@�@�@�i�Ȃ��ނ�E�Ђ����A���J��w�����j |

top

�������������������������������������������������������������������������������� |