|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章

二章 壬辰倭乱(じんしんわらん)の勃発――第一次朝鮮侵略

1 倭軍緒戦の勝利とソウル陥落 top

一五九二(天正二十)年三月、秀吉は約一六万の兵を九軍に編成して、朝鮮渡海を命じた。

同年四月半ば、小西行長・宗義智の第一軍が釜山浦(プサンポ)に迫り、釜山鎮に「仮途入明」を要求した。

釜山鎮水軍僉使 *(せんし)鄭撥(チョンバル)はこれを無視して守りを固めた。

そこで小西らの倭軍は釜山鎮を囲み、これを陥した。

倭軍が釜山浦に迫ったことを知った東莱(トンネ)府使 *

宋象賢(ソンサンヒョン)は東莱城の守りを固めた。

このとき、蔚山(ウォルサン)の兵営から東莱に駆けつけた慶尚(キョンサン)左兵使 *

李珏(いかく)は、東莱府城を外から救援するといって逃亡した。

*水軍僉使 「僉使」は僉節制使の略称、水軍武官の一職、従三品。この場合は釜山鎮の長官。

*府使 都護府使の略称。文官の一職、正三品。この場合は東莱府の行政長官。

*兵使 兵馬節度使の略称。武官の一職、一道軍務長官。

東莱府城を囲んだ倭軍は、「戦うなら相手になろう。戦わなければ道を通せ」と要求した。

これに対し朝鮮側は「戦死するのは簡単だが、道を通すのは難しい」と返答した。

ここに東莱府城をめぐる攻防が始まったが、鉄炮隊を主力とする倭軍の前に、東莱府城は陥落し、宋象賢は殉節 * をとげた。

*殉節 節義(節操を守り、正道をふむこと)のために死ぬこと。

小西らの第一軍につづいて、後続の倭軍も釜山浦一帯に上陸し、倭軍は破竹の勢いでソウルに向かって進撃した。

釜山鎮や東莱府城が陥落したとの報告を受けた朝鮮国王は、同月末、平壌をめざしてソウルから脱出した。

そして、五月三日の払暁、小西行長の第一軍は東大門から、加藤清正の第二軍は南大門からソウルに入城し、ここにソウルは陥落したのである。

2 秀吉の東アジア国割構想と朝鮮経略

top

|

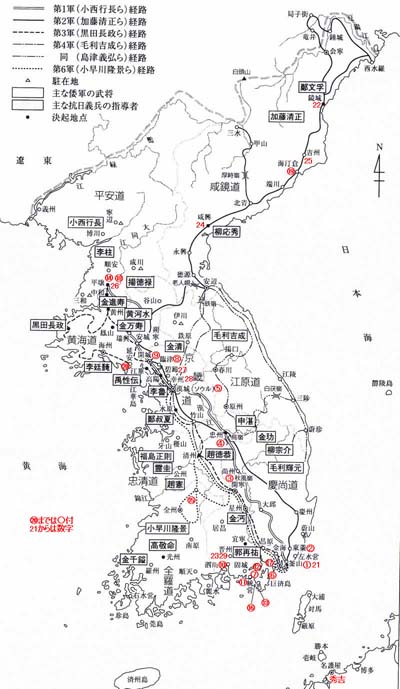

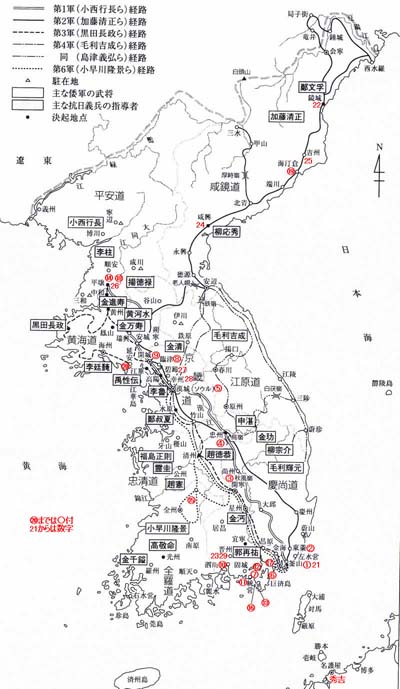

第一次朝鮮侵略関係略図

クリックで大きくなる |

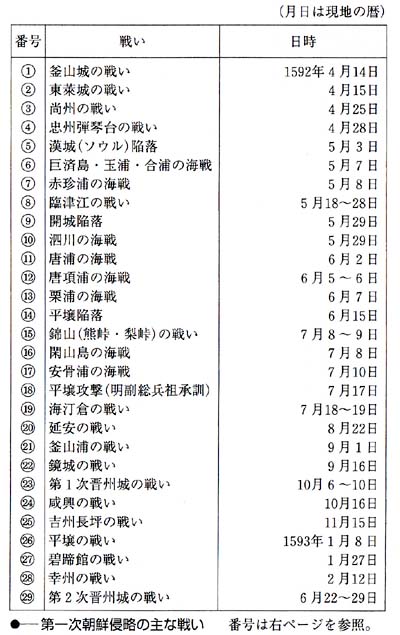

第一次朝鮮侵略の主な戦い

番号は右ページを参照

|

ソウル陥落の知らせを受けた秀吉は、一五九二(天正二十)年五月十六日、加藤清正らに、

①ソウルから逃亡した朝鮮国王の捜索、

②朝鮮民衆の支配、

③倭軍の乱暴狼藉(ろうぜき)の禁止、

④ソウルにおける秀吉御座所の造営、

⑤朝鮮町人をソウルへ呼び戻すこと、⑥兵糧の点検と備蓄、

⑦釜山浦からソウルにいたる秀吉の宿泊所普請ならびに道路整備などの占領政策を指示した。

ついで、五月十八日、秀吉は関白秀次に二五ヵ条にわたる覚書を出した。それは

①来年二月頃、秀次は大明国へ出陣するための用意をすること、

②後陽成天皇を北京へ行幸させ、秀次を中国の関白とし、日本の天皇は皇太子良仁(よしひと)親王か皇弟智仁(ともひと)親王とすることなどを伝えたものであった。

また、秀吉の祐筆山中橘内(きつない)が豊臣家の女中に宛てた手紙によれば、秀吉は明征服のあと、寧波(ニンポー=中国)に居所を置いて天竺(インド)まで手に入れる構想のあることを伝えている。

ここに秀吉は東アジアの全域に支配領域を広げようという構想を示したのである。

一方、朝鮮に侵入した倭軍は、当初に編成した第一~九軍のうち、八軍までをその編成のまま(第九軍は壱岐在陣)、朝鮮八道の支配にあたった。その配置と部将大名と与力大名はつぎのようであった。

慶尚道…(部将)毛利輝元、吉見元頼ら。

全羅道…(部将)小早川隆景、毛利秀包、立花宗茂、高橋直次、筑紫広門ら。

忠清道…(部将)福島正則、戸田勝隆、長宗我部元親、生駒親正、来島通之・通総兄弟ら。

江原道…(部将)毛利吉成、島津義弘、高橋元種、秋月種長、伊東祐兵、島津忠豊ら。

京畿道…(部将)宇喜多秀家。

黄海道…(部将)黒田長政、大友義統ら。

咸鏡道…(部将)加藤清正、鍋島直茂、相良長毎ら。

平安道…(部将)小西行長、宗義智、松浦鎮信、有馬晴信、大村喜前、五島純玄ら。

ここに倭軍は朝鮮全域の支配に向かうが、その究極目的は明征服の足場を固めることにあった。

|

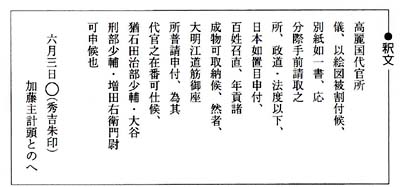

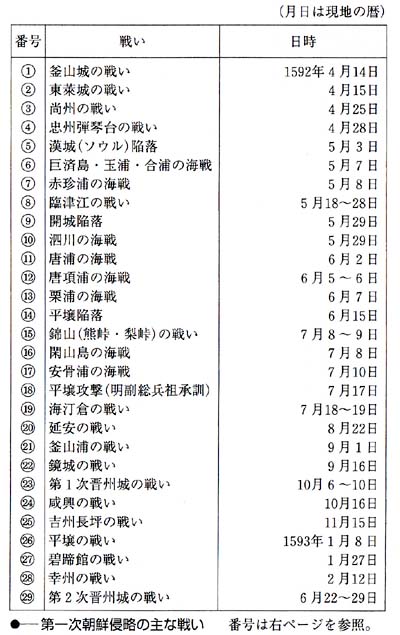

加藤清正宛豊臣秀吉書状

|

上=左の毛筆を活字にしたもの、下=読み下し

|

高麗国代官所の儀、絵図を以て割り付けられ候、別紙一書の如く、分際に応じ手前請取の所、政道・法度以下、日本置目の如く申し付け、百姓召直し、年貢諸成物取り納むべく候、然ら者、大明へ江道筋御座所普請申し付け、其の代官として在番仕るべく候、なお石田治部少輔(三成)・大谷刑部少輔(吉継∵増田右衛門尉(長盛)申すべく候也

(天正二十年)六月三日○(秀吉朱印)

加藤主計頭(清正)とのへ |

3 秀吉の朝鮮渡海延期と朝鮮奉行の派遣

top

ソウル陥落のあと、秀吉は一刻も早く朝鮮へ渡海しようとしていた。

一五九二(天正二十)年六月、馬廻り衆・小姓衆をすでに乗船させ、渡海の用意をしていたが、それを徳川家康と前田利家がおしとどめた。

これに対し、石田三成は秀吉の渡海を強く主張した。

彼らは秀吉の前で激論したが、家康と利家は、これから秋に向けて海上の風向きが悪くなることをあげ、秀吉に万一のことがあれば、天下が潰れると言ったところ、秀吉の渡海は翌年三月まで延期となった。

三成とすれば、秀吉の渡海がなければ、朝鮮に在陣する倭軍の統制がまとまらず、士気は高揚しないと判断したのである。

秀吉の朝鮮渡海延期により、秀吉は石田三成・増田長盛・大谷吉継らを朝鮮奉行として渡海させ、倭軍全体の指揮を彼らに託すこととした。

そのさい、三成らが諸大名にもたらした秀吉の指示は、

①朝鮮八道を秀吉の直轄地とし、代官支配を行なうこと、

②その代官支配地は絵図をもって諸大名に割り付けるから、諸大名はそれを分限(ぶげん)に応じて請け取ること、

③逃散(ちょうさん)していた朝鮮農民を村々に呼び戻して農耕に就かせ、日本国内と同じように支配して年貢を取ること、

④朝鮮から明へのルートに秀吉の御座所を普請し、ここに諸大名は在番せよ、というのであった。

奉行衆一行は六月はじめに名護屋を発ち、ソウルへ着陣したのは七月十六日のことであった。

この時、小西行長はすでに平壌に在陣し、加藤清正は咸鏡道、黒田長政は黄海道、小早川隆景は全羅道へと兵を進めていたのである。

4 臨津江の戦いと倭軍の神国意識 top

一五九二(宣祖二十五・天正二十)年五月半ば、小西行長・宗義智・加藤清正・黒田長政らの軍勢は、臨津江 *(イムジンガン)を隔てて朝鮮軍と対陣した。

*臨津江 板門店の南約一〇キロの地点を東から西に流れる大川。漢江と合流し黄海に流れ込む。

この時、宗義智の側から朝鮮側に、朝鮮国王は直ちにソウルへ戻り、日本と明との和議斡旋にあたるのが朝鮮を救う道であるという文書を送った。

しかし、朝鮮側は、臨津江で死んでも、和議には応じないと返事した。

この強気の返答の背後には朝鮮側の戦況認識の甘さがあった。

朝鮮軍の間では、碧蹄館 *(ピョクジェグァン)周辺の伏兵が倭兵を多く討ち取ったこと、倭軍はソウルに入ったものの孤立状態になっていることなどの情報が飛び交っていた。

*碧蹄館 ソウルの北方約二五キロ地点。ソウルから義州への街道の駅院のひとつ。

明から朝鮮に来る使節は、ソウルに入る前日、ここに宿泊する。

そして臨津江の守りを固めることによって、倭軍を討滅できるものと考えていたのである。

同月末、倭軍はわずかの小船を調達し、多数を擁する朝鮮軍の船と合戦の末、臨津江の渡河に成功し、朝鮮軍は遁走した。

ここに約一世紀にわたる戦国動乱で鍛えあげた倭軍の戦闘技術と、戦争を体験していない朝鮮側の戦闘技術の明暗をみる。

それとともに注目したいのは、この臨津江の勝利のさい、倭軍の中に「神国意識」の高揚がみられたことである。

鍋島直茂の家臣田尻鑑種の日記には、臨津江の戦いの様子を記述したあと、唐突に「神功皇后の新羅征伐」の物語が出てくる。

「そのかみ(昔)、神功(じんぐう)皇后新羅(しらぎ)を退治のため、あらゆる神達壱岐の島に集まり給い、楫取(かとり)大明神、柁(かじ)を取り、竹取の尊(みこと)、御竿を取り、船出し給う。

敵も海上に出合い、防げれども、日本の神力威を増し、新羅を従え給う。

神功皇后は女体にて、しかも懐胎にておわしける。

御帰朝の後、筑前宇瀰 *(うみ)の裏地にて誕生候て、宇瀰八幡とあらわれさせ給う条、ためしにも此の如くこそと思いあわせられ候」

*宇瀰 神功皇后が新羅遠征のあと、この地で誉田別命=応神天皇を産みおとしたという伝説がある。

現、福岡県糟屋郡宇美町。 |

臨津江の戦捷の様子を記したあと、「神功皇后の新羅征伐」の伝説が出てくるのはなぜであろうか。

この「神功皇后の新羅征伐」は田尻鑑種の日記だけでなく、松浦鎮信の家臣吉野甚五左衛門の従軍日記にも

「日本は神国たり、(中略)

十代仲哀(ちゅうあい)天皇の妃神功皇后、女帝の身として三韓をきり従え給いしより已来、異国にも従わず、高麗・琉球より、毎年我朝に官物を供え奉る、是は上代の先例たり」と記されている。

朝鮮は日本に従属するもの、貢物を出すものという考えを歴史のうえから説明する意識、すなわち、この神国意識が倭軍の朝鮮侵略を正当化する支えとなったのである。

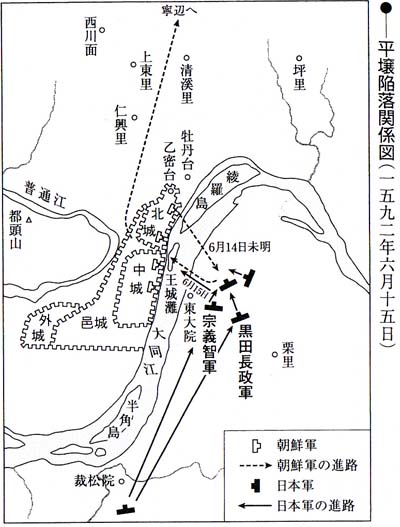

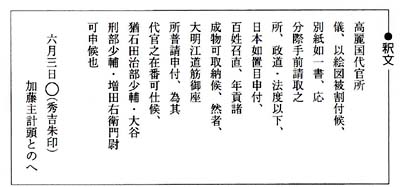

5 小西行長の平壌占領 top

一五九二(宣祖二十五・天正二十)年六月初旬、小西行長・宗義智の第一軍、黒田長政らの第三軍が平壌に迫った。

ここで倭軍は朝鮮側に会談を申し入れた。

その結果、朝鮮側からは大司憲 *

李徳馨、倭軍からは第一軍の従軍僧景轍玄蘇と宗氏の老臣柳川調信が

大同江 *(テドンガン)に舟を浮かべ、酒を酌み交わしながら会談した。

*大司憲 文官の一職。時政を論じ百官を糾察する司憲院の首職、従二品。

*大同江 平壌城の東を北から南へ流れ、西に流れを変えて黄海に流れ込む大川。

そこで玄蘇は、

①我々は朝鮮の道を借りて明へ朝貢したい、

②朝鮮国王は平壌を離れ、我々に遼東に向かう道を開いてほしい、と申し入れた。

李徳馨は

、①明へ行きたいならば、どうして浙江 * に向かわないのか、朝鮮の道を通るというのは、我が朝鮮を滅ぼそうとするものである、

*浙江 日明貿易の窓口、浙江省寧波。

②明朝は朝鮮にとっては父母の国である。たとえ死んでも倭軍の要求には応じない、と突っぱねた。

ここに会談は決裂した。

この会談の決裂により、朝鮮国王は平壌を脱出して、遼東の境にある義州へ逃れ、明軍に救援を求めることとした。

このあと、平壌に残った朝鮮軍は小西・宗の陣に夜襲を試みた。

しかし、これは逆襲に遭った。

そのため、夜襲隊の撤退用にと、大同江に待機していた救援船は岸に近づけなかった。

そこで夜襲隊は大同江王城灘の浅瀬を渡って逃走したが、ここで倭軍は大同江に浅瀬のあることに気づいた。

これにより朝鮮軍は平壌を撤退し、倭軍は無人の平壌城に入城した。

これは六月半ばのことである。

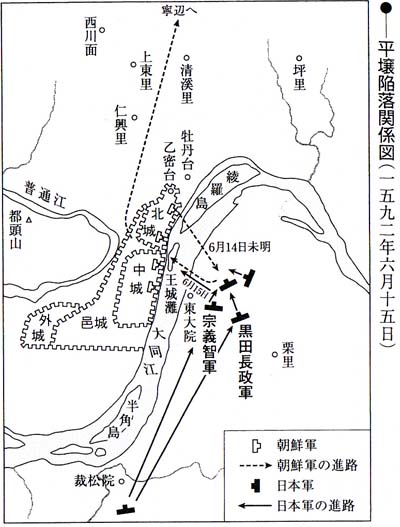

6 加藤清正の咸鏡道侵犯と在地支配

top

一五九二(宣祖二十五・天正二十)年六月半ば、加藤清正・鍋島直茂らの第二軍は咸鏡南道安辺(アンビョン)に侵入した。

清正はただちに、咸鏡道百姓に宛て、

①豊臣秀吉は朝鮮の国政を改革するため、軍兵を派遣したが、朝鮮国王はソウルから退去した。

しかし、我々は朝鮮国王を誅罰(ちょうばつ)することはない。

②我々の行動に協力する朝鮮人には村々での安住を保障する。

③倭軍は諸将を朝鮮八道に遣わしてこれを治めることとした(朝鮮八道経略)。

咸鏡道を治めるのは清正であり、道理にはずれることはない。

朝鮮農民はただちに本家に帰り農耕に励め、という榜文(ぼうぶん=立て札)を立てた。

ついで清正は咸鏡南道の安辺を自分の本陣に、咸鏡南道の咸興(ハムフン)を鍋島直茂の本陣とし、咸鏡南道の徳源・文川・永興・定平・洪原に直茂家臣団を在番させた。

さらに清正はみずからの家臣を咸鏡南道の北青・利原・端川、咸鏡北道の城津・吉州に在番させた。

この間、端川に在番する清正家臣九鬼(くき)四郎兵衛は、ここで銀山を採掘し、清正は銀三〇枚を秀吉のもとへ届けている。

七月半ば、清正は咸鏡北道城津で咸鏡北道兵使韓克諴(ハングクハム)を破り、ついで会寧で朝鮮二王子臨海君珒(シン)・順和君 *(スンワングンジク)を捕らえた。 *(スンワングンジク)を捕らえた。

*朝鮮二王子臨海君建・順和君壮

一五九二年四月末、朝鮮国王のソウル脱出のさい、勤王の兵を集めるため、臨海君は咸筵道へ、順和君は江原道へ向かった。

しかし、江原道は毛利吉成の倭軍が侵入し、順和君はそれを逃れて北上し、咸鏡道で臨海君と合流した。

ところが清正らの倭軍が咸鏡道へ侵入したことにより、さらに奥地へ逃れたが、咸鏡北道会寧で国家にうらみを抱く土官鞠景仁らに捕らえられた。

この二王子は、会寧の土官 * 鞠景仁(ククギョンイン)らが清正に寝返るために捕らえていたものであった。

*土官 土官職の略称。咸鏡道の咸興・筵城・会寧・慶源・鍾城・穏城・富寧・慶興、平安道の平壌・寧辺・義州・江界などに別に設けた官職。

成筵道または平安道内の人に限って任用し、文官は観察使二道の行政長官)、武官は節度使二道の軍務長官)が選ぶ。

このあと、清正は七月末から八月末にかけて豆満江を渡ってオランカイに入った。

その目的はオランカイから明への道を探ることにあった。

そして九月二十日ごろ、清正は安辺の本陣に戻った。

そのあと、咸鏡道の十三ヵ所に在番した倭軍は現地の朝鮮農民の支配にあたった。

その支配とはまず兵糧米の収奪であった。

ここで鍋島直茂軍の場合をみると、洪原・咸興など八ヵ所の六伯 *

を呼び出し、年貢や特産物の指出 *(さしだし)を書かせた。

*六伯 郷吏(地方役人)のこと。朝鮮は明にならって官制をつくりあげた。

明の中央官制は皇帝の下に内閣大学士、その下に吏部(官吏の人事担当∵戸部(財政担当)・礼部(祭祀・外交担当・兵部(軍事担当∵刑部(司法担当)・工部(土木担当)の六部を置いた。

朝鮮も中央に吏曹二戸曹・礼曹・兵曹・刑曹・工曹の六曹を、地方には吏伯・戸伯・礼伯・兵伯・刑伯・工伯の六伯を置いた。

*指出 日本国内での検地には、在地領主や農民から申告させる場合と実際に土地を測量する場合があった。

前者を指出といい、指出帳が作成された。

これは戦国時代から秀吉が検地をはしめた初期の段階まで行なわれていた。

朝鮮侵略のさい、諸大名は土地を実測する余裕はなく、指出方式をとった。

現在、鍋島直茂が咸鏡南道で徴収した指出帳「朝鮮国租税牒」が前田尊経閣文庫に所蔵されている

そして、朝鮮農民を人質にとって牢に入れ、人質と引きかえに兵糧米をとったのである。

清正は咸鏡道の治政について、

「道理にはずれることはない」と榜文を立てたが、その実態は

「民間から租税などを徴発し、要害に多くの伏兵を設けて、人々は通行もできず、抵抗するものは殺戮する」という状況だったのである。

|

平壌陥落関係図(一五九二年六月十五日)

|

咸鏡道での加藤・鍋島勢の在番

|

7 黒田長政・毛利吉成の在地支配 top

小西行長らの平壌攻撃に加わった黒田長政は、平壌城陥落のあと、数日平壌に在陣し、兵を返して黄海道に向かった。

長政も、清正の場合と同様、黄海道白川に榜文を立て、

「山中に逃避して抵抗するものは斬る。武器を持っているものは、それを差し出せ。

この命令に従わないものは斬る。(朝鮮国家の)官人であっても、隠れることなく来見せよ。

公私賎民はすべて百姓として扱う」といい、朝鮮農民に農耕を強制する指示を出した。

そして長政は白川にある金谷浦倉の穀物を抑えた。金谷浦倉は黄海道南部の租穀を集め、ここからソウルへ運送するための倉庫であった。

一五九二(天正二十)年七月初旬、長政は黄海道の首府海州を陥し、黄海道の農民から租税の指出を出させ、軍政を徹底させたのである。

また毛利吉成は、同年五月半ば、臨津江へ向かう小西行長・加藤清正・黒田長政らとともにソウルを発ち、京畿道揚州から江原道に侵入した。

金化・金城を経て、六月初旬、淮陽に迫った吉成の倭軍は淮陽府使金錬光らを虐殺し、淮陽を陥した。

そのあと、毛利吉成らは江原道から咸鏡南道安辺に通じる鉄嶺の朝鮮軍を撃破し、安辺に入った。

ここで加藤清正・鍋島直茂らの着陣を待ち、直茂の従軍僧是啄(ぜたく)に江原道歙谷(きょうこく)郡の朝鮮郷吏(六伯)宛の榜文の雛形を作成してもらう。

その要点は、

①江原道は毛利吉成の治政する地域となったが、農民たちは山や海に逃れてしまった。哀れむべきことである。

②そこで金化や金城では六伯を招いて農民たちを帰宅させ、食料を与えるよう命じた。

③ところが、歙谷郡の六伯らは一人として来見しない。農民らを率いて帰宅すれば、官倉の食料を与える。この地域の住民で真っ先にやって来たものには、耕地と住宅を褒美として与える、というものであった。

吉成はこの榜文を持って海岸伝いに江原道歙谷郡に入り、歙谷郡の六伯の綏撫(すいぶ)につとめた。

そのあと、七月半ば、吉成の倭軍は江原道南部の三陟(サムチョク)に在陣し、島津の倭軍と合流したのであった。

8 毛利輝元の慶尚道御座所普請 top

毛利輝元の倭軍は諸勢の殿(しんがり)として釜山浦に上陸した。その直後、輝元は秀吉からつぎの指示を受けた。

それは、

①秀吉が朝鮮に渡海した場合、釜山浦からソウルの路次に宿泊所とすべき城があるので、一段落したら、その御座所の普請にかかること、

②諸城に在番するものは、その周辺の在地支配を行なうこと、であった。

この釜山浦・ソウル間の御座所普請は毛利勢のみに指示されたのではなく、諸大名にも出された。

すなわち、毛利輝元は慶尚道の清道から忠清道の境にあたる鳥嶺までの九ヵ所、小早川隆景は鳥嶺のすぐ北に位置する忠清道延豊から京畿道竹山(忠清道から京畿道に入った地点)までの四ヵ所、福島正則らの四国衆は京畿道の陽智からソウルの手前に位置する沙平院までの四ヵ所、そして宇喜多秀家はソウルの南を流れる漢汪とソウルの二ヵ所、合計一九ヵ所の普請分担であった。

その後、輝元にはさらに二ヵ所の普請が付け加えられ、毛利勢の普請分担は十一ヵ所となった。

ところがソウルが倭軍上陸後二〇日ほどで陥落したことに気をよくしたのか、渡海を急いだ秀吉は、釜山浦・ソウル間の御座所普請の十三ヵ所を縮小し、御座所の普請分担をつぎのように変更した。

①ソウルの御座所普請は九州衆および宇喜多秀家が担当すること、

②釜山浦・ソウル間で城郭がなく、新規に普請する必要のある箇所は、毛利輝元が二ヵ所、織田秀信・蜂須賀家政・生駒親正・福島正則がそれぞれ一ヵ所ずつ、計六ヵ所を力量に応じて担当すること、

③釜山浦・ソウル間で城郭があり、新規普請の必要のない箇所は、細川忠興・稲葉貞通・長宗我部元親および来島通之と通総の兄弟、戸田氏重・中川秀政・因幡衆と伯耆衆・但馬衆が、それぞれ一ヵ所ずつ、計七ヵ所を力量に応じて担当すること、

④これら三一ヵ所の普請は粗略のままでもかまわないから、急ぎ普請せよ、というのである。

ここで毛利勢の普請分担は二ヵ所となった。

しかし、それとても、国元からの普請人足が到着せず、普請は思うようにすすまなかったのである。

御座所普請の指令が出てまもないころ、輝元は国元に書状を送り、国元からの応援の普請人足が到着しないが、とりあえず、自分の手許にいる小人数の人足だけでも普請にかかる。

しかし国元の応援人足を加えても、普請に必要な人足はまだ足りないと、人足不足の窮状を述べている。

事実、輝元の部将吉見元頼の領地津和野(つわの)からの人足は、一五九二(天正二十)年四月半ばにようやく津和野を発ったという知らせが六月初めに元頼のもとに届いた有様であり、その人足不足は深刻であった。

さらに輝元はその書状の中で、

①朝鮮は日本よりも広く、このたび渡海した倭軍の兵力のみで治めるには人数が足りないこと、

②さらに言語が通ぜず、通訳や土地勘のあるものをたくさん必要とするので難儀していることなどを伝えている。

秀吉の御座所普請といっても、平時の場合とは違い、異国での戦闘状況の中で遂行するのであり、それは容易なことではなかった。

同年六月半ば、輝元は慶尚北道開寧 *(ケエリョン)に着陣し、ここを本陣とした。

そして、同月末、毛利勢の先鋒として、毛利元康は慶尚北道安東 *

(アントン)に、吉見元頼は礼安 *(イェアン)に陣を構えた。

*開寧 慶尚北道金陵郡開寧面。

*安東 慶尚北道安東市。

*礼安 慶尚北道安東郡礼安面。

ところが、七月上旬、朝鮮側が礼安および安東に陣を構える元頼・元康への反撃態勢をとりはじめた。

これにより、元頼は礼安の陣を引き払い、安東の毛利元康の陣に合流した。

さらに同月中旬、元頼と元康らは安東を引きあげ、八月中旬、元頼と元康らの軍は開寧の輝元本陣に帰還したのである。

top

****************************************

|