|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章

五章 丁酉倭乱(ていゆわらん)と侵略の終焉――第二次朝鮮侵略

1 倭乱の再開と朝鮮・明の対処 top

|

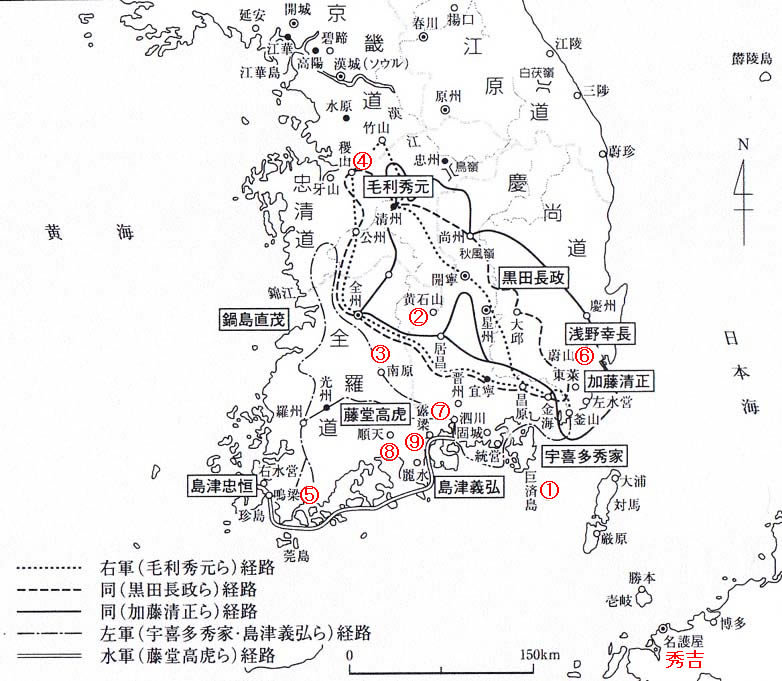

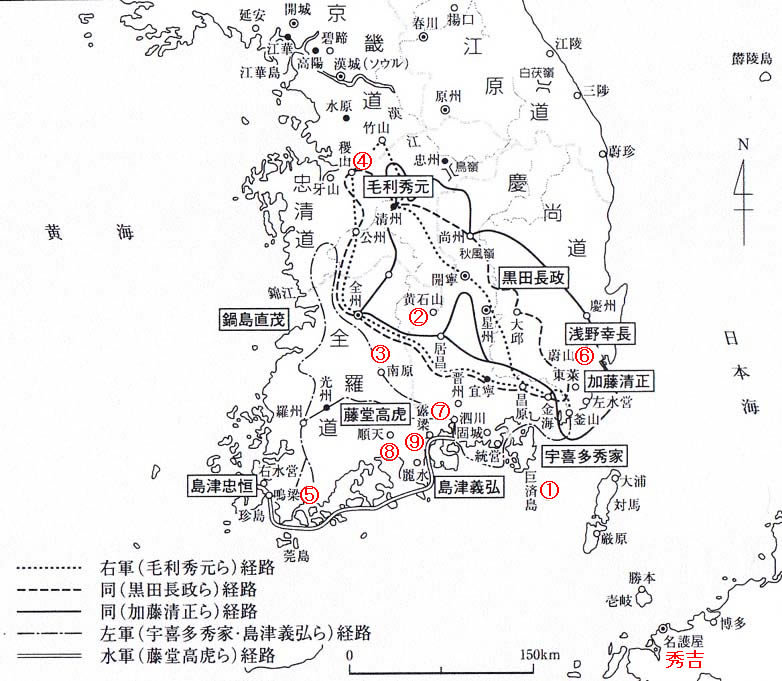

第二次朝鮮侵略関係略図

|

①巨済島の海戦 1597年7月14〜16日

②黄石山の戦い 8月16日

③南原の戦い 8月16日

④稷山の戦い 9月7日

⑤鳴梁の海戦 9月17日

⑥蔚山の龍城 12月22日〜1598年1月4日

⑦泗川の戦い 1598年 10月1日

⑧順天の戦い 10月2〜4日

⑨露梁津の海戦 11月19日 (月日は現地の暦) |

|

和議の破綻により、秀吉は朝鮮再派兵を決意し、一五九七(慶長二)年二月、朝鮮再派兵の指示を出した。

それによると、戦略の基本方針は、慶尚道南岸にある倭城の備えを固め、朝鮮の穀倉地帯である全羅道攻略に当面の狙いを絞り、ついで忠清道、さらに京畿道へと進撃せよというものであった。

これは日明和議折衝のさいに秀吉が提示した朝鮮南部の割譲(かつじょう)を実力で強行しようとするものにほかならなかった。

ここに明征服を目的とした第一次侵略の場合と異なって、第二次侵略の目的が朝鮮南部の奪取にあったことが分かる。

この頃、朝鮮では水軍の名将李舜臣(イスンシン)が冤罪(えんざい)により投獄されるという事件があった。

李舜臣は、九三(宣祖二十六)年八月、全羅左水使から慶尚・全羅・忠清三道水軍を統括する三道水軍統制使となっていた。

一方、元均は慶尚右水使の任を解かれ、九五年二月に忠清兵使となり、その後、全羅道兵使に転任した。

九六年十一月、日明間の和議折衝が破綻し、秀吉に朝鮮再侵計画ありとの通報が朝鮮国王のもとに届いた時、国王は領議政柳成龍らの大臣・堂上官らと防備策の検討に入った。

その場で国王は李舜臣と元均 * の将としての才能について意見を求めた。

* 李舜臣と元均 閑山島の海戦の戦術について、二人の意見対立があり、その頃から両者の不仲があらわとなっていた。

李舜臣は東人派の領袖柳成龍の推挙によって水軍の将に抜擢されており、一方、元均は西人派の人脈と繋がっていた。

東人派の大臣らは李舜臣を高く評価し、元均は水将として不適格であると述べたが、西人派の大臣は元均を水将に再起用し、李舜臣と対等の地位に置くことを望んだ。

ここに朝鮮水軍の司令官をめぐって東人派と西人派の党争がまたもや頭をもたげてきた。

それにつぎの事件が油をそそぐ。

九七年一月、加藤清正と不仲であった小西行長が通事要時羅を慶尚右兵使金応瑞のもとへ遣わして、倭軍の情報を流した。

それは、

①和議の破綻は清正が戦いそ主張したことによるものであること、

②そして、清正の行動日程と停泊の島を知らせ、朝鮮側に上陸する前に、朝鮮水軍が清正を襲撃するのがよい、ということであった。

金応瑞は、これを国王のもとへ通報した。

国王は黄慎 * を閑山島の李舜臣のもとへ遣わし、この作戦を命じた。

しかし、情報の出所を聞いた李舜臣は

「倭軍は変詐 *(へんさ)に充ち満ちており、必ず海路に伏兵を設けているはずだ。

その策に乗れば、術中に陥る」 と、これを拒絶した。

* 黄慎 日明和議破綻のさい、明の冊封使に通信正使として同行した人物。

* 変詐 欺瞞と偽りに満ちた策略。

さらに李舜臣は都元帥権慄の説得をも拒否した。

このため、小西の策を知らなかった清正は多大浦前洋から西生浦に上陸することができたのである。

これにより、李舜臣は朝命無視の罪によって投獄され、朝廷は元均を水軍統制使に任命したのであった。

李舜臣の逮捕と更迭(こうてつ)については、朝鮮朝廷内部は賛否両論に分かれた。

その結果、李舜臣は罪一等を減ぜられ、都元帥権慄のもとに白衣従軍 * することとなった。

* 白衣従軍 朝鮮軍の兵卒は白衣を着る。白衣従軍とは将軍・将校などが罪により一兵卒となって従軍すること。

このような李舜臣の冤罪問題を内部に抱えながら、朝鮮側は防倭態勢を整えた。

同年一月末、領議政柳成龍は京畿・黄海・忠清・慶尚四道都体察使として、京畿道の南漢山城・竹山・安城・水原・江華などの防備を調べ、高嶺 *

・竹嶺 * などの防備を強固にした。

また、南原 *(ナムウォン)では、周辺の村々から米・大豆を南原城の裏手にある蛟龍山城(キョリョンサンソン)へ運びこみ、すべての人民を南原の城内に入れた。

* 鳥嶺 忠清北道忠州より慶尚北道聞慶へ通ずる嶺。

* 竹嶺 忠清北道忠州の東に位置する丹陽から慶尚北道栄州および安東へ通ずる嶺。

* 南原 全羅南道南原市。慶尚道へ通じる全羅南道の要衝。

同様に、他の各道の山城も同じ処置をとり倭軍の再侵に備えたのであった。

一方、明にはどのような動きがあったのだろうか。

九六(万暦二十四)年十一月、「秀吉は冊封を受けた」という知らせが明皇帝のもとに届いた。

そして翌九七年一月、楊方亨および沈惟敬からの報告と日本国王豊臣秀吉の謝恩表の三通が北京に届いた。

楊方亨と沈惟敬の報告は、大坂城で秀吉に誥命・金印・官服を与え、秀吉は封を受けたというものであり、秀吉の謝恩表は中華の盛典、詰命・金印などを賜り恩寵(おんちょう)を謝すという内容であった。

これにより秀吉への冊封は完了したものとみなされた。

この三通は楊方亨と沈惟敬が釜山から送ったものである。

この場合、秀吉の謝恩表は偽作であることはいうまでもない。

この報告と謝恩表が届いたあと、朝鮮国王から「倭軍が再び攻めてくるので救援してほしい」との通報があった。

この時、楊方亨はまだ北京に戻っていなかった。

ついで同年二月、朝鮮の使節が北京に来て、和議は破綻し、秀吉は激怒して朝鮮再派兵を命じ、清正らはすでに朝鮮に迫っていることを訴えた。

楊方亨が北京へ戻ったのはこのあとである。彼は和議破綻の顛末を告白し、罪を沈惟敬になすりつけた。

ここで明皇帝は秀吉の提示した和議条件七ヵ条を初めて知って激怒し、兵部尚書石星を解任して獄に下し、楊方亨もまた獄に下し、沈惟敬は追われる身となった。

事、ここに至って、明は兵部左侍郎耶珸を朝鮮救援の軍務経略、武官麻貴を提督に任命するなど、倭軍の朝鮮再侵に備える態勢を囚めたのである。

明軍が朝鮮に再び救援軍を出すことは、兵糧の供給などにより、朝鮮の民の疲弊を招くこととなる。ここに朝鮮側の悩みがあった。そのためには、倭軍の海路を遮断し、上陸させないことが上策であった。

九七年七月、釜山沖に集結した多数の倭船が、熊川から巨済島に迫った。

統制使元均は配下の水軍を率いて、巨済島漆川梁で戦ったが敗死し、朝鮮水軍の船舶は慶尚右水使裴楔が敵前逃亡したさいに率いていた十二艘のみとなった(巨済島漆川梁の海戦)。

そして水軍の拠点であった閖山島も倭軍の手に陥ちたのである。

2 南原の戦いと朝鮮民衆の鼻切り top

巨済島漆川粱海戦のあと、倭軍は総大将小早川秀秋を釜山浦に留め、軍全体を左右二手に分け、慶尚・全羅・忠清三道へ兵を進めた。

宇喜多秀家を大将とする左軍は慶尚道から全羅道南原に迫る。

また毛利秀元を大将とする右軍は慶尚道を北上して忠清道へと兵を進めた。

漆川梁の海戦のあと、慶尚道固城に上陸した倭の左軍は、一五九七(宣祖三十)年八月初旬、慶尚道昆陽から露梁に進み、朝鮮農民の殺掠(さつりゃく)・焚蕩(ふんとう)・鼻切 *(はなぎり)をほしいままにし、先鋒は全羅道から慶尚道へ通じる軍事・交通の要所である南原に迫った。

* 鼻切り 首のかわりに鼻をとる風習は日本の戦国時代にもあったが(「雑兵物語」)、これが壬辰倭乱では朝鮮の非戦闘員にまで及んだ。

この点が日本の戦国時代の鼻切りとは違っていた。

そのさい、殺されたものはもちろんのこと、生きているものからも、その鼻を切ったのである。

そのため、壬辰丁酉倭乱のあと、鼻のない人がたくさんいたという。

これより先、明副総兵楊元は遼東兵を率いて南原の防禦にあたった。

ここで楊元は、南原城の西北にある蛟龍山城を守ろうとする朝鮮側の意見を抑えて、南原城の修復を急がせた。

女牆(ひめがき)を倍の高さにし、濠(ほり)を深くして羊馬牆(ようばしょう)を設けて、倭軍の襲来に備えたのである。

八月半ば、倭軍は南原城の四方をとり囲み、袋の鼠となった明・朝鮮軍めざして突入を敢行した。

激戦のすえ、敗色濃厚とみた明軍副総兵楊元はまっ先に南原城を脱出し、南原城を守る朝鮮軍のほとんどは戦死した。

この南原の戦いでは大量殺戮(さつりく)と徹底した鼻切りが行なわれた。

殺戮の様子については、僧侶慶念 *(きょうねん)の「朝鮮日々記」がリアルに物語っている。

* 慶念 慶念は豊後臼杵安養寺の住職であり、秀吉の軍目付臼杵城主太田一吉の依頼により、医僧として従軍した。

当時、日本の医師は京都・奈良に集中しており、辺境地域では僧侶が医師も兼ねたようである。

朝鮮に従軍した慶念は、日々の出来事を和歌に詠じた歌日記(「朝鮮日々記しに遺している。

(慶長二年八月)十六日ニ城の内の人数男女残りなくうちすて、いけ取物ハなし、され共少しとりかへして有る人も侍りき、むさん(無惨)やな、知らぬうき世のならひ(習)とて、男女老少死してうせ(失)けり、

同十七日ニきのふ(昨日)まてハし(死)すへき事もし(知)らす、けふ(今日)ハ有為転変のならひ(習)なれハ、無常の煙と成りし也、よそにや(ある。

たれも見よ、人のうへとハいひかたし、けふ(今日)をかき(限)りの命なりけり。

同十八日二奥へ陣かへ(替)也、夜明て城の外を見て侍れハ、道のばとりの死人さこ(砂)のこと(如)し、め(目)もあてられぬ気色也、

なんもん(南原)のしろ(城)をた(立)ち出見てあれハ、め(目)もあてられぬふせい(風情)成りけり |

また、鼻切りについては、秀吉が島津義弘・忠怛父子に宛てた朱印状の中にそれをみることができる。

八月十六日の注進状、御披見を加えられ候、

赤国(全羅道)の内、南原城、大明人楯て寵るに付て、去る十三日に取巻き、同十五日の夜落居せしめ、其の方手前 *

首数四百廿一討ち捕り、即ち鼻到来、粉骨の至に候、最前、番船 * 伐り捕り、度々の手柄、比類無く候、

弥(いよい)よ、先々動(はたら)きの儀、各々申し談じ、丈夫 * に申し付くべき事肝要に候、

猶お増田右衛門尉(増田長盛)・長束大蔵大輔(長束正家)・徳善院(前田玄以)・石田治部少輔(石田三成)申すべき候也。

* 其の方手前 「手前」には「領分」「自分のもと」の意味がある。ここでは島津の軍兵。

* 番船 朝鮮水軍の船。

* 丈夫 壮健であること。

九月十三日○(秀吉朱印)

羽柴兵庫頭(島津義弘)とのへ

羽柴又八郎(島津忠恆)とのへ |

これとほぼ同文の朱印状は、例えば藤堂高虎にも宛てられている。

この朱印状は、漆川梁で朝鮮水軍を撃破したこと、それにつぐ全羅道南原城の戦功、ことに首四二一を取り、その鼻が秀吉のもとに到来したことをたたえたものである。

ところで、この鼻切りについては秀吉の指示があった。秀吉は小早川秀秋らの出陣のさい、

「年々兵を発し、朝鮮人を皆殺しにして、朝鮮を空地とせよ。(朝鮮人の)鼻を割(さ)いて首級の代わりとせよ」

と命令している。また、太田一吉の家臣大河内秀元の日記には、

「異国軍兵ノ頸塚ヲ日本二仰付ラルペキ事、且ハ和漢後記 * ノタメ也、

然ラバ則千、戦場ノ高名ハ云ニ及バズ、老若男女僧俗ニ限ラズ、賤山カツ * ニ至ル迄、普ク撫切テ首数ヲ日本へ渡スベキ者也」

* 和漢後記 「和漢」は日本と中国。「後記」は将来に残る記録。

* 賤山カツ 下賤なものや木こり。 |

とある。

この鼻は塩漬けにして石灰をまぶし、壷や桶に詰めて秀吉のもとに送られたのである。

鼻切りはこの方針にもとづいて、朝鮮に在陣する諸大名とその家臣に強制されたのである。

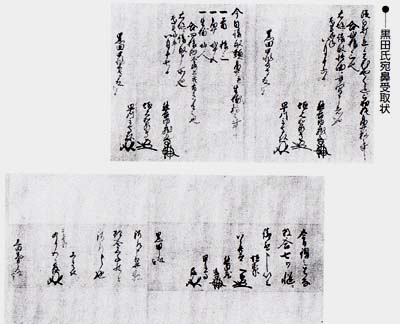

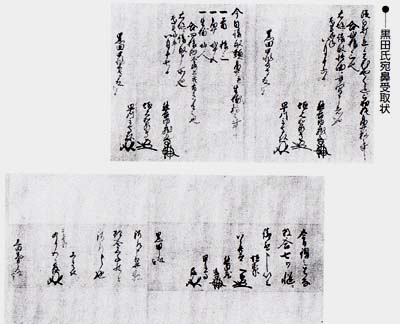

家臣たちは鼻を大名のもとへ差し出し、鼻請取状をもらう。

これが戦功のあかしとして、家臣たちの知行加増をもたらす。

諸大名はその鼻を秀吉の軍目付に差し出し、鼻請取状 * をもらう。

* 大名家の鼻請取状 現存する鼻請取状によれば、吉川広家が総計一万八三五〇、鍋島勝茂が総計五〇四四、黒田長政が総計五四八七である。他の諸大名家の文書には鼻切りについての感状はあっても、請取状が残っておらず、鼻切り全体の数は明らかでない。

これが大名家の戦功のあかしとなる。

九七(慶長三)年九月末、秀吉は京都方広寺で鼻塚の施餓鬼を行なった。

その供養導師は西笑承兌であった。

その供養の卒塔婆(そとば)は承兌が書いた。

それは秀吉が明・朝鮮の戦士に慈悲を施し、その霊を供養するものとしたが、その鼻は朝鮮の老若男女らの庶民のものまで含んでおり、施餓鬼は秀吉の「慈悲」を示す虚構の供養であった。

これまで述べた左軍の軍事行動とは別に、右軍はどのような動きをとったのであろうか。

右軍の先鋒加藤清正は、同年八月半ば、慶尚南道居昌から全羅北道全州への要衝にあたる慶尚道黄石山城(ファンソクサンソン)を攻略し、これを陥した(黄石山の戦い)。 |

耳塚(鼻塚) 京都市方広寺前

|

また、同年九月初旬、黒田長政は忠清南道稷山 *(チクサン)に迫り、ソウルを窺う気配をもみせた。

* 稷山 忠清南道牙山郡稷山面。

この時、明副総兵解生も稷山に兵を配置しており、ここに両軍激突となったが決着はつかず、双方ともかなりの死傷者を出し、両軍とも引き揚げた。

|

黒田氏宛鼻受取状の毛筆書き(上)とそれを活字にしたもの(下) |

|

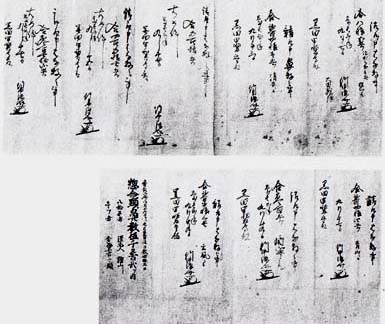

|

打立られ候よりはむやぐ(成陽)①迄ニ切捨てられる鼻数の事、合弐拾三也。

右慥(たしか)に請取り帳面に書写し申す者也

慶長弐年

八月十六日

熊谷内蔵允(花押)②

恒見和泉守(花押)③

早川主馬頭(花押)④

黒田甲斐守⑤殿

まいる

今日請取る頸鼻并(なら)びに生捕り数の事

一、首 拾三

一、鼻 弐拾五

一、生捕 弐人

合四拾内、金海⑥上官⑦の首壱ッ之れ有る也。右慥に請取り申す所也

慶長弐年

八月十七日能谷内蔵允(花押)

恒見和泉守(花押)

早川主馬頭(花押)

黒田甲斐守殿

まいる

今日、頸のはな(鼻)、都合七ツ慥ニ、請取り申し候以上

恆和泉⑧

八月廿二日 一直(花押)

熊内蔵⑨

直盛(花押)

早主馬⑩

長政(花押)

黒甲殿⑩

まいる

請取り申す鼻数、都合三千佳に、請取り申し候也

慶長弐 早王馬頭

九月五日 長政(花押)

黒田甲斐守殿

まいる

①咸陽。現、慶尚南道咸陽郡咸陽邑。

②熊谷半次郎直盛。秀吉の軍目付。

③恆見弥五郎}直。秀吉の軍目付。

④早川八郎長政。秀吉の軍目付。

⑤黒田長政。

⑥現、慶尚南道金海市

⑦役人

⑧恆見和泉守

⑨能谷内蔵允

⑩早川主馬頭

⑩黒田甲斐守殿 |

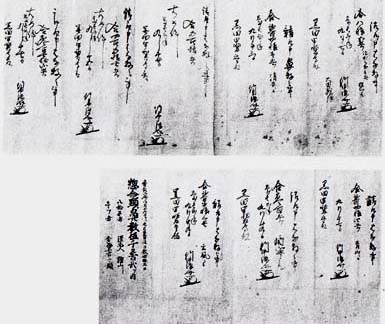

請取り申すはな数の事、合八拾五、但かくなミ①者なり()、稷山②にて

慶長二年九月七日 竹中源介(花押)③

太田飛騨④

黒田甲斐守殿

請取り申す鼻数の事、合弐百四拾壱者。清安⑤にて

慶長弐年九月十三日 竹中源介(花押)

黒田甲斐守殿

請取り申すはな数の事、合五百拾壱者。右、件の如し

慶長弐年九月十四日 竹中源介(花押)

黒田甲斐守殿

請取り申すはな数の事、合四百五拾七者。右、件の如し

慶長弐年九月十五日 竹中源介(花押)

黒田甲斐守殿

うけ取り申すはな数の事、

合参百七拾弐者。右、件の如し

慶長弐年九月十七日 竹中源介(花押)

黒田甲斐守殿

請取り申すはな数の事、合弐百四拾四者。青山⑥にて

九月十七日 竹中源介(花押)

黒田甲斐守殿

請取り申すはな数の事、合参百者。

開寧⑦にて

慶長弐年九月十九日 竹中源介(花押)

黒田甲斐守殿

請取り申すはな数の事、合弐百弐四拾四者。玄風⑧にて

慶長弐年九月十九日 竹中源介(花押)

黒田甲斐守殿

慶長二年八月十六日ヨリ九月廿九日迄、日数四拾五日

惣合頸鼻数伍千五百弐ツ内

八拾五者 漢南人 稷山ニテ

壱ツ者 金海上官之頸

①漢南。ここでは明兵をいう。

②現、忠清南道天安郡稷山面。

③竹中伊豆守隆重。秀吉の軍目付。

④太田飛騨守一吉。秀吉の軍目付。

⑤現、忠清北道清原郡清安面。

⑥現、忠清北道沃川郡清山面。

⑦現、慶尚北道金陵郡開寧面。

⑧現、慶尚北道達城郡玄風面。 |

3 反撃に転じた朝鮮と明 top

巨済島漆川梁(チルチャンリョン)の海戦で元均か敗死したことにより、一五九七(宣祖三十)年七月、李舜臣は水軍統制使に再任された。

同年八月、南原の戦いに参戦した藤堂高虎らの水軍は、全羅道を平定するため、倭船を擁して全羅道南岸を西へ向かった。 これは陸地を進撃する島津らと呼応しようとするものであった。

|

鳴梁(ミョンリャン)海峡

|

鳴梁(ミョンリャン)の海戦碑

|

そして九月半ば、藤堂高虎・加藤嘉明・脇坂安治・来島通総・菅達長・波多信時、それに軍目付の毛利高政らの率いる兵船一三三般の倭船が鳴梁(ミョンリャン)海峡 * に迫ってきた。

* 鳴梁海峡 全蘊南道海南郡門内面鳴梁洋と全羅南道珍島郡郡内面鹿津を挟む海峡。

これに対し、朝鮮水軍の陣容は、漆川梁海戦のさいに遁走した慶尚右水使裴楔が率いてきた十二艘の兵船と、それに鹿島万戸宋汝淙の戦船一艘を合わせた十三艘であった。

鳴梁海峡は、朝鮮半島の西南端と珍島の間の海峡である。

ここは潮流が早く、潮の満ち引きには渦を巻く。

李舜臣は、朝鮮水軍が船数において優る倭軍と正面から戦うのは無理だと考えた。

そして、鳴梁海峡の西側(倭船は東から攻めてくる)に漁船を兵船に偽装して布陣させた。

海戦が始まったころ、潮流は東から西に向かい、朝鮮水軍にとっては逆流となっていた。

舜臣は海峡の中流に船を連ねて碇(いかり)を下ろし、船が流されるのを防ぎ、倭船を迎撃した。

倭船は山を圧するように襲来したが、戦闘が続くさなか、潮流が西から東へと変わったのである。

攻守所を変えた朝鮮水軍は潮流に乗って逆襲した。倭軍は多くの兵船を失って敗退した(鳴梁の海戦)。

一方、明軍の動きをみると、九七年十一月末、明経略邢玠がソウルに着陣し、約四万の兵力を左軍・中軍・右軍に編成した。

これには朝鮮軍も加わった。

そして、清正の拠点となっていた蔚山を集中攻撃する態勢を整えたのである。

この頃、清正の倭軍は黄石山の戦いのあと、慶尚道を南下し、九七年十一月頃から、慶尚南道蔚山の島山に倭城を築きはしめた。

蔚山は釜山浦から古都慶州に通じる軍事・交通の要衝のひとつであった。

秀吉は清正らに蔚山に倭城を築き、この地点のおさえとすることを命じたのである。

普請の規模は本丸・二の丸・三の丸をもつ壮大なものであったが、この普請の進行中に、明・朝鮮の連合軍がこの城を包囲したのである。

そのため、清正らは戦闘しながら城普請をすすめたのであった。

その普請の様子については、慶念の日記がリアルに記している。

それによると、普請には日本から動員された大勢の鍛冶・大工が朝から晩まで突貫工事にあたり、雑役夫(陣夫役)として徴発(ちょうはつ)された日本の農民も、夜明けから星の出るまで城普請の材木採りに駆り立てられた。

材木採りの場合などは、蔚山城の周辺にひそむ朝鮮ゲリラの襲撃を受けることもあり、その労役を怠ったり、あるいは逃亡したものには、首枷(くびかせ)をかけたり、焼きごてをあてるなどの折檻(せっかん)が加えられた。

彼らにとって、これは恐怖のどん底だったのである。

また、このような突貫工事が進む中で、人買い商人もあらわれる。

この人買い商人は倭軍のあとについて朝鮮各地をまわり、朝鮮人を奴隷として買いあさったのであった。

彼らは奴隷として買い取った朝鮮人の首に縄をかけ、地獄の鬼のように杖で追い立てた。

慶念が目撃した恐怖はこれだけではなかった。

荷物を運搬して用済みとなった牛馬は皮をはがれて兵糧(ひょうろう)となったのである。

この様子をみた慶念は「地獄は他所にあるのではない。目の前にある」と日記に記している。

明・朝鮮の連合軍がこの蔚山を包囲したのは同年の暮れのことであった。

明・朝鮮軍はいくどとなく蔚山倭城に攻撃をかけたが、倭城の石垣は縦に削りとるように築かれており、容易に陥ちるものではなかった。

それでも明・朝鮮軍の包囲はつづき、そのうちに籠城する倭軍の兵糧と水が欠乏するようになった。

とくに水の欠乏は深刻であった。この倭城には井戸がなかったのである。

そのために雑役夫は城外の水場へ水汲みに行くが、それも明・朝鮮軍におさえられ、城内の倭軍は雨水をすすってしのぐ有様となった。

このため、明・朝鮮軍に投降する倭兵が続出するようになった。

一方、明・朝鮮軍の側も兵糧不足となり、兵士は飢えと寒さのため、戦闘意欲を失っていた。

このような事態が進行するなかで、明の司令官が「清正が降伏すれば、城中の倭兵を助ける」と和議の誘いをかけた。

その使者はもと清正の家臣であり、かつて朝鮮側に投降した降倭岡本越後守(沙也可と思われる)であった。

この頃、倭軍は水と兵糧不足に加え、鉄炮の玉薬も底をつき、戦闘能力も低下しており、清正は和議に応じようとした。

しかし、浅野幸長(よしなが)らがこれをおしとどめ、清正は明軍の誘いには乗らなかった。

ところがこの時、毛利秀元・黒田長政らの救援軍が明軍の背後に追っており、翌九八年正月に明・朝鮮軍は撤退した(蔚山の籠城)。

ここに地獄のような蔚山籠城はピリオドを打ったが、この籠城戦は日本・明・朝鮮三国にさまざまな波紋を広げた。

蔚山の籠城にみられたような明・朝鮮軍の攻勢を考慮し、朝鮮に在陣する諸大名の間では、蔚山の放棄など戦線縮小論が出た。

これは秀吉の逆鱗(げきりん)に触れ、秀吉はこの提案を言語道断として却下し、蜂須賀家政や黒田長政らは臆病者ときめつけられた。

一方、蔚山から撤退する明兵は暴徒と化し、撤退する地域の村々から財物を奪い、婦女を犯すなどの暴虐をほしいままにした。

そのうえ、蔚山倭城の包囲に失敗したのは、朝鮮軍の中に倭軍救出に手を貸したものがいたことによるとして、その責任を朝鮮軍に転嫁したのである。

そのかたわら、明の司令官は蔚山の戦いは勝利したと、明皇帝に偽りの報告をした。

やがてその偽りは明らかとなり、司令官は更迭された。

また、朝鮮側ではつぎのような明軍内部から皇帝への告げ口が問題を起こした。それは、

①明の司令官が朝鮮国王と腹をあわせて、自分の功績を皇帝に報告させようとし、国王がそれに協力したこと、

②朝鮮の指揮官の中には作戦の失敗から多くの兵や武器を失ったものがいたが、国王は明の司令官とはかって、彼らを処罰せず、そのまま重職につけていたこと、などであった。

これに対し、朝鮮側は明に弁明の使節を派遣したが、告げ口をした明将の妨害にあって失敗した。

朝鮮内部では、このような重要事は行政の最高責任者である領議政が弁明に行くべきであったとの声が高まり、ときの領議政柳成龍は政敵の弾劾をうけて罷免(ひめん)となった。

4 秀吉の死と倭軍の撤退 top

一五九八(慶長三)年八月十八日、秀吉は波乱に満ちたその生涯を閉じた。

ここで豊臣五大老・五奉行は朝鮮の在陣の倭軍を撤退させることとした。

この指示を伝えるため、徳永寿昌と宮木豊盛が使者として朝鮮に渡った。

二人の使者は諸大名に秀吉の死去と五大老・五奉行の指示を伝えた。

その指示とは、朝鮮側と和平を結んで撤兵すること、その和平の条件として、朝鮮王子を人質とし、朝鮮から米・虎皮・豹皮・薬種・清蜜を調物として日本へ出させることというものであった。

撤退にも名分を必要としたのである。

ところが秀吉死去の風聞はすでに朝鮮側に伝わっており、明・朝鮮軍は撤退する倭軍追撃に戦略を転換したのであった。

明軍は全軍を東路(提督麻貴)・中路(提督董一元)・西路(提督劉綖)・水路(都督陳璘)の四軍に編成した。

そして最初のねらいを慶尚南道泗川(サチョン)に居を構える島津勢に定めた。 |

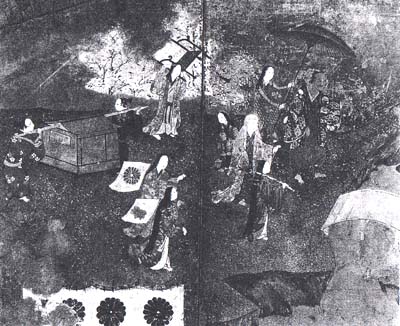

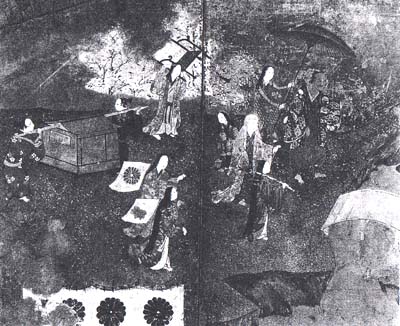

醍醐の花見図

秀吉は1598 (慶長3)年3月15日京都醍醐寺三宝院で花見の宴を催した。同年8月に没したので、これが秀吉最後の歓楽となった。

|

南原の戦いのあと、島津勢は全羅道全域に侵攻し、その年(一五九七年・宣祖三十年)十月に泗川をあらたな拠点とした。

泗川倭城が完成したのはその年の暮れである。

九八年九月末、中路提督董一元の率いる明・朝鮮連合軍が泗川に迫った。

連合軍は島津家家臣川上忠実の拠る泗川旧城を攻め、忠実は旧城を脱出した。

この脱出は島津氏の策略であった。

十月一日、余勢を駆った連合軍は泗川倭城に迫った。

島津勢はこれを城下に引きつけ、鉄炮で撃退した。

蔚山倭城の場合は普請なかばであったが、泗川倭城は鉄炮隊の戦術にみあった城郭普請が完了していたのである。

島津氏の「於朝鮮国泗川表討取首注文」によれば、討ち取った首は三万八七一七級とある。

九九年六月、島津義弘・忠恆が高野山に建てた「為高麗国在陣之間敵味方閧死軍兵皆令入仏道也」と銘のある朝鮮陣戦没供養碑によると、「泗川表大明人八万余兵撃亡畢」とある。

これは泗川の戦いのさいの捕虜が明軍の兵糧八万人分と供述したことから、討ち果たした明兵八万人として誇張したものである。

泗川の戦いの勝利は、漆川梁(チルチョンリャン)の海戦・南原(ナムウォン)の戦い、そしてこのあとの露梁津(ノリャンジン)の海戦とともに、島津家の功名として、のちにまとめられた「征韓録」に誇り高く叙述されるものとなるが、朝鮮撤退が日程にのぼっているとき、領国の総力をあげて参戦した島津氏にとっては、戦功をあげた島津家の誇示が何よりも重要なことだったのである。

一方、全羅南道順天の倭城には小西行長・松浦鎮信・有馬晴信・五島玄雅・大村喜前らの諸大名が在陣していた。

秀吉死去の報をうけた彼らは撤退の準備にかかっていた。

順天に在陣していた行長らは、九八年十一月半ばに、池川倭城を引き払う島津勢と昌善島 *(チャンソンド)で合流する約束になっていた。*

昌善島 慶尚南道南海県昌善面。泗川湾を出たところ、南海島の東北に近接した島。

その矢先の十月初旬、明・朝鮮軍が行長らを包囲し、順天倭城をめぐる攻防戦が始まった。

明軍は西路提督劉珽、水軍都督陳璘、朝鮮軍は都元帥権慄の率いる陸軍と統制使李舜臣の率いる水軍であった。

十月二日、明・朝鮮連合軍は順天倭城を水陸から挟撃した。

しかし、倭軍の銃撃が激しく、多くの戦死者を出した。

この時、劉綖はすでに戦意を喪失しており、配下の陸兵に号令を出さなかった。

もっとも、これより先、行長は劉綖に賄賂を贈り、劉艇との間に、この事態を和議によって解決しようと話をすすめていたのであった。

このため、陳隣の水軍も退却を余儀なくされた。倭軍は浮き足立った明軍を追撃し、飛楼・砲車など、明軍の武器を焼いた。

ここで劉挺と陳隣は、翌日、倭軍に夜襲をかけることを約束する。

翌三日の夜、明・朝鮮水軍は麗水海峡に結集した。陳瑳は潮流を利用して倭軍を攻めたが、劉綖はただ鼓噪 *(こそう)するのみで挟撃しようとはしなかった。*

鼓噪 太鼓をうち鬨(とき)の声をあげる。

劉珽の陸兵がすでに順天倭城に入ったものと思い込んでいる陳璘の水軍は、争って城に登り戦闘を繰り広げた。

しかし、夜遅く、潮流は引潮となり、明の兵船二十余艘と朝鮮の兵船七艘ほどが浅瀬に乗りあげて動きがとれなくなってしまった。

倭軍はこれに集中攻撃を加えたため、明兵も朝鮮兵もわずかのものしか生還できなかった。 |

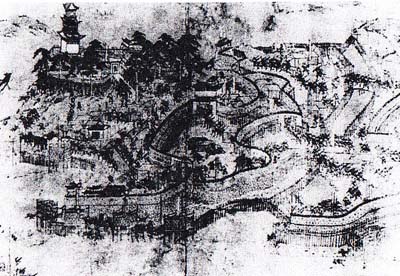

順天倭城の攻防図

この絵巻は明の従軍絵師が描いたものとされている。その跋文に「征倭紀功図巻」と題されており、作者は「蒋子成、宜興人」とある。

現在、この絵巻の所蔵者は不詳。

これはかつて『週刊サンケイ』一五三三号(一九七九年四月二十六日)にも、コロンビア大学のレッドヤード教授の解説付きで紹介された。

順天倭城天守台跡

|

その翌日、陳璘は劉綖の戦意喪失と約束違反に激怒して、これを責めた。

かくして攻防戦はこのあと数日続くが、明・朝鮮軍は戦闘を中止することとなった(順天の戦い)。

順天の攻防戦を切り抜けたものの、行長らは順天倭城に包囲されたままであった。

ここで行長は一策を案じて、劉綖の場合と同じように陳隣に賄賂を贈った。

賄賂の誘いは陳璘を通じて李舜臣にもかかるが、舜臣はこれを断わった。

ともあれ、陳璘への賄賂により、行長は昌善島に待機する島津氏のもとへ救援を求める船を出すことができたのである。

これを知って驚いた李舜臣は、事態がここに至っては、

①順天倭城の倭軍を撤退させるために、島津らの倭軍の救援があること、

②順天を包囲した形で救援軍に対処すれば、腹背に敵を受けることとなるため、外洋に兵船を移して決戦すべきであり、

③救援する倭軍をまず退けて、行長らの帰路を断つべきであるとする軍官宋希立の進言を受けて出撃を決意し、それを陳隣に伝えた。

十一月半ばの夜半、島津らの倭船が露梁津の海峡に至った。

ここで明・朝鮮の水軍は左右から砲撃を加えた。

ここに露梁津の海戦が始まる。

激戦のさなか、流れ弾が李舜臣の左腋に当たった。

舜臣は部下に「今、激戦の最中である。自分の死を知らせては成らぬ。防牌で自分を隠せ」と命じ、息絶えた。

この海戦の間隙をぬって、行長らは順天からの脱出に成功した。

一方、行長らを救援した倭軍は多数の兵船を損失し、多くの死傷者を出し、南海へ引きあげた。

露梁津の海戦は壬辰・丁酉倭乱における、倭軍と明・朝鮮軍との最後の決戦であった。

この月の未には加藤清正・鍋島直茂・黒田長政らは帰国しており、島津勢も十一月末、巨済島を離れて対馬へ向かった。

これが倭軍最後の撤退となった。

top

****************************************

|