|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

Ⅱ 騎兵か、機械化部隊か

2 戦車隊生まる top

|

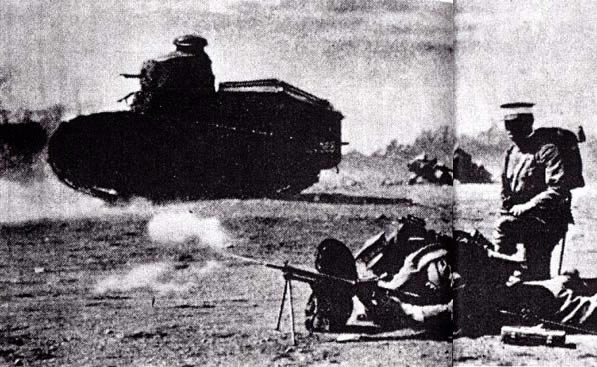

第一次大戦にはじめて登場したイギリス軍のI型戦車。

上部に手榴弾よけの金網の枠をのせ、後方に越壕(えつごう)用と方向変換用の誘導用車輪をつけている

|

近代的戦車は、第一次大戦の産物である。

戦車だけではない。飛行機も、威力重砲も、第二次大戦で猛威をふるった兵器は、みなその将来の可能性を第一次大戦でみせている。

一世代まえの戦争で芽をだしてきた威力兵器が、次の期の戦争での花形となる。

日露戦争をともかく戦いぬいた日本軍だが、この戦争で悩まされた機関銃が、攻防の花形として、とくに陣地戦に猛威を発揮したヨーロッパ大戦には参加していない。

したがって、この機関銃を制圧するために、大砲を装甲につつんで、壕をこえ斜面をよじのぼって、敵の火点に近づくためにつくられた、戦車というものを体験していない。

いっぽう、戦争の立体化であり新分野でもある軍用飛行機の方は、日本陸軍でも大正四年(一九一五年)、気球隊を拡張して航空大隊を創設した。

大正六年にはこれを第一、さらに第二大隊、七年には第三、第四大隊と創設、八年、陸軍航空部を新設し、飛行学校を設けるなど、新時代の軍備への道をすすんでいたが、戦車については、はるかにおくれていた。

第一次大戦での戦車は、外形こそ敵味方をびっくりさせるにたりたが、陣地戦での決勝の役割を演ずるにはほどとおく、その真価についての論議を戦後にのこした兵器であった。

大戦を、とおく東洋からながめて、わが身の装備とおもいあわせていた日本陸軍にとって関心事は、まず歩兵や騎兵の機関銃を増強し、砲兵の威力を増加することなどであった。

このあたりから日本陸軍の装備のおくれが目だってくるのだが、大戦を戦いぬいた各国軍の装備とくらべると、日本軍はすべて旧式で、いわば日露戦争型戦備であった。

大戦がおわって二年後の大正九年に陸軍は、「陸軍技術本部兵器研究方針」なるものを制定している。

これは日本陸軍全般の装備についての、大戦の経験にもとづく総観察であり、総判決であった。

日本陸軍近代化のスタートを知るためによい資料である。その概要を記してみる。

技術本部は地上軍兵器の研究設計をする役所だが、陸軍航空部の要求に応じ、航空機用の機関銃、小口径砲、これらの弾薬、爆弾についても研究する。

またこのころすでに自動車、無線電信、毒ガスについては調査委員が選任され研究がはじめられていた。

これらの「研究方針」は、必要に応じ改訂追加されていくのだが、このときのものは大正八年六月、技術本部から上申、七月、陸軍技術会議に審議報告を命じたもので、その報告が翌九年五月に提出されている。

そして参謀総長、教育総監に異存ないかと照会の上、大正九年七月に制定されたという一年がかりの根本的改正で、日露戦争以後だされた方針・指令の改廃までをしめした基本的方針であった。

したがって、これにはめずらしく「綱領」がついている。

「一、兵器の選択には運動戦、陣地戦に必要なるすべてをふくむも、野戦用兵器に重点をおく。

また努めて東洋の地形に適合せしむることに留意す」

ヨーロッパの大戦研究の結果とすると当然の条項だが、“道路網の発達しないアジアの地形”という制約がまとわりついてくる。

「三、軍用技術の趨勢にかんがみ、兵器の操縦、運搬の原動力は人力および獣力によるのほか、ひろく器械的原動力を採用することに着手す」

ヨーロッパ大戦を体験しなかった日本陸軍の、おくればせながらの軍の機械化、自動車化の宣言である。

この「方針」はあらたに着手すべきもの、大きな修正を加えるべきものの研究方針をしめしたものだが、それではどんなものが緊急を要するものであったのか。その細目をみてみよう。

歩兵兵器

甲、すみやかに研究整備すべき兵器

歩兵銃 七・七ミリのもの

機関銃 当分、三年式機関銃につき口径変更、三脚架改正など

軽機関銃 既製二種の軽機関銃実用試験

歩兵砲 三七ミリ砲既製二種につき研究。曲射歩兵砲(迫撃砲)を研究

手榴弾 曳火手榴弾研究

銃榴弾 歩兵銃で発射するもの

特種小銃弾 防楯装甲にたいするもの

乙、余力をもって研究しおかんとする兵器

自動小銃 あらたに一、二の様式を研究す

塹壕(ざんごう)兵器 擲弾筒(てきだんとう)ほか今次戦争で用いられたあらゆる兵器

要するに歩兵用火器全部について研究整備の目を向けねばならなかったのである。

砲兵用兵器はどうか。

砲兵兵器

甲、すみやかに研究整備すべきもの

野砲兵 七・五センチ野砲、射程 一万メートル。一〇・五センチ榴弾砲、射程上におなじ

騎砲兵 七・五センチ騎砲、野砲とおなじ

山砲兵 七・五センチ山砲、現制駐退機改造

航空機射撃用砲兵

七・五センチ移動高射砲

一〇・五センチ移動高射砲

七・五センチ自動車鳥射砲

七・五センチ、一〇・五セン

チ固定式高射砲

野戦重砲兵 一五センチ榴弾砲、

現制四年式にかわるもの、射

程一万メートル一〇・五センチ加農砲、

三八式にかわるもの、射程一

万二〇〇〇メートル |

砲兵のあらゆる分野に新兵器を必要とした。

さて、軍機械化の「宣言」にもとづいて、戦車、装甲車、自動車についてはどんな方針がきめられたであろうか。

|

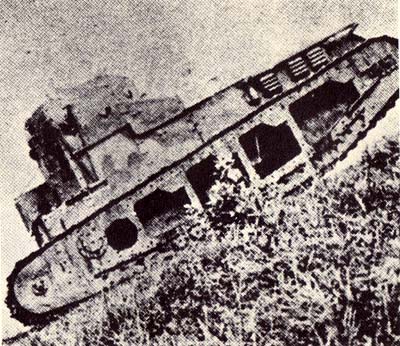

歩兵の戦闘教練に参加するルノー軽戦車

|

装甲自動車 主として騎兵と協同すべき軽快なる偵察用自動車を研究す

タンク まずフランス・ルノー型の小型タンクを研究せんとす

制式貨物自動車シベリア出兵の実績などに基づき研究、改正

石油使用自動車用発動機を研究す

蒸気発動機の自動車を研究す

牽引自動車 軍用自動車調査委員にて購買中の各種牽引自動車の到着をまって実験のうえ、わが国軍、東洋の地形に適当なるものを研究決定せんとす |

こういう程度なのであった。この牽引自動車の研究と製作の経験が、国産戦車の誕生につながることになる。

要するに、第一次大戦のおわった時点ですでに数千輌の戦車をもっていたヨーロッパ列強と日本陸軍には、生産設備や経験において、これほどの差があったのである。

戦争に敗れた国の軍備再建が難事であるのは当然だが、勝った国がその軍備を保持することも難しい。

大きな戦争がおわれば、平和をのぞむ声のおこるのは当然であるし、軍事費を節減して国民生活をたてなおそうとするのは、どこの国でもおなじことである。

日本は日露戦争後、ロシアの報復にそなえて陸軍の拡張をはかった。

海軍も八・八艦隊という目標をかかげて大拡張に力をそそいだ。

第一次大戦では連合国側に属して、戦時景気をたのしんだ日本も、終戦となれば不景気風にみまわれた。

軍備の縮小をのぞむ声はたかまった。

日本陸軍の場合には今まで仮想敵国としていた帝政ロシアが革命のため崩壊してしまった。

共産主義労農政権が生れたとはいえ、これが今すぐ日本にとって脅威になるとは考えられない。

いっぽう、大戦後はげしくなった日英米海軍の建艦競争は、大正十一年のワシントン軍備制限会議となって、主力艦、対英米六割という線で、後日に大きな問題をのこしつつも妥結し、軍備縮小の方向にすすんでいた。

この軍縮の世界的風潮と日本の政治の大勢から、陸軍軍備の縮小が避けられないことになったのであった。

はるかにたちおくれた体質を改善するどころではない。

軍事予算そのものを削減せよ、という事態なのである。

大正十一年、山梨半造陸相のときに軍縮が実行された。

将校以下約六万名、馬一万三〇〇〇頭を整理した。

およそ五個師団に相当する削減であった。

すこしでも体質改善を、と歩兵連隊から三個中隊を減らしだのにたいして機関銃隊をおき、騎兵連隊は三個中隊であったのを一個中隊を減らして騎兵旅団に機関銃隊をおくなど、ささやかな改善が行われただけであった。

大正十二年にも、一部の軍縮が行われたが、軍縮を要求する声はおとろえぬばかりか、日本は関東大震災という大災厄にみまわれた。

これの復興のためには、さらに軍備の縮小を断行せねばならぬことになった。

大正十四年五月、宇垣一成陸相のときに第三次の軍備整理が行われた。「宇垣軍縮」とよばれる。

このときは、四個師団をまるまる廃止した。

この軍縮は、まえとはかなりちがって、体質改善策として、あたらしい部隊や装備などもとりいれられた。

このとき新設された部隊は、戦車隊一隊、高射砲一個連隊、飛行二個連隊、山砲兵一個大隊などで、通信学校、自動車学校などももうけられて、軽機関銃などの整備をみとめられたのも、このときであった。

この整理でへった人馬は、将校以下三万三〇〇〇名、馬六〇〇〇頭ほどであったが、経費節減の面では体質改善のそれと差しひけば、いうにたりないものであった。

軍備縮小の与論のなかで前大戦型軍備を脱しようとするささやかな努力ではあった。

しかし、この師団の廃止は、軍備的欠陥を生ずるものと部内の大反対のあった中で強行されたものである。

これで陸軍は、常備一七個師団、将兵約二三万となった。

ともあれ、ここで日本陸軍にはじめて戦車隊が生れた。

久留米市に第一戦車隊(本部と一個中隊)がおかれ、同時に陸軍歩兵学校教導隊におなじ編制の戦車隊が編成された。

第一次大戦がおわってから七年、大正十四年(一九二五年)のことであった。

昭和三年、花の都パリを散歩する日本陸軍の青年将校がいた。

その名は吉松喜三、歩兵大尉、二ヵ年の自費留学でフランス陸軍に学び、ヴェルサイユの戦車学校で勉強中である。

ツールの戦車第501連隊、ブザンソンの戦車第508連隊などの隊付の後、召集佐官の教育や補備教育などフランス陸軍将校の体質改変的教育を一緒にまなんでいた。

フランスは戦勝国、一敗地にまみれたドイツはヴェルサイユ条約によって常備軍一〇万に制限され、戦車の保有はゆるされていないから、この一九二八年ころ、フランスは世界最強の陸軍国であり戦車の先進国であった。

イギリスでは大戦直後から、フラー将軍やリデル・ハートらによって機械化部隊理論が唱えられており、フランス陸軍でも機動的用法を研究していたが、フランスでは戦車運用の主流は歩兵直協であった。

フランスが第一次大戦の経験をふまえて、最高軍事会議副議長ペタン元帥を委員長として研究答申させて、一九二二年に発布された「大部隊戦術的用法教令草案」は、この時期、そしてこのあともフランス軍の戦車運用の主流となるものであるが、これには戦車の役割をわよそつぎのように規定してあった。

・戦車は、砲火であらされた戦場でも自由に走行できる装甲車で、歩兵の攻撃力を増大させる役日をもつ。

戦車は“装甲された一種の歩兵”であり、歩兵の前進をさまたげる敵を制圧し、あるいはこれを撃破するにたる機関銃と歩兵砲の運搬車というべきものである。

そして装甲は、小銃弾と砲弾の破片に耐え、キャタピラは各種の地形を走行できるものとする。

・現用戦車は、用途に応じ次のように分類されている。

軽戦車隊 歩兵にしたがい、これと緊密に連繋して戦闘する。運動性がよく、運用上柔軟性にとむのが特徴である。

重戦車隊 歩兵と軽戦車隊のために進路をひらき、その集団威力と火力によって堅固な敵陣を撃破する。

・戦車隊は歩兵の分科兵種である。これを中隊、大隊、連隊に編成し、修理、補給、応急修理班と運搬班をつける。

戦車の地位、任務、その用法をきわめてはっきり規定している。

吉松大尉は、この正統的戦車用法をまなんで帰国することになる。

ヨーロッパ先進国の新知識をこのころまなんでいた陸軍将校は、もちろん少なくはない。

日本戦車界の功労者の一人、当時の技術本部部員、原乙未生(とみお)砲兵大尉(のち中将)が「軍の機械化、とくに戦車、装甲車および火砲牽引・搭載自動車方式等研究」の目的で二年間、英独に派遣せられたのも、このころであった。

同氏は陸軍砲工学校高等科を卒業後、東京帝国大学工学部機械工学科を卒業した人で、技術畑の人だが、のちに砲兵将校ながら戦車連隊長もつとめ、日本の機甲部隊とともにあゆんだ人の一人である。

東京の靖国神社に詣でると、社殿のすぐ前の鳥居を入ってすぐ右側の能楽堂のそばに、小さな小屋がある。

このなかで、毎日のように小さな苗木を鉢につめて分与する備準をしているご老人がおられる。

吉松喜三氏である。

「靖国慰霊植樹会」というのがお仕事である。靖国神社の銀杏(いちょう)やそのほかの苗木の苗圃を神社内にもち、慰霊と国土緑化を念願とする作業に余念なく働いておられる。

吉松氏は戦車第三師団の機動歩兵連隊長として北支那で終戦を迎えたが、戦争中駐屯した中国の各地で、さかんに植樹を行って喜ばれたという。

日本機甲界の数すくない生証人の一人。

国土緑化の話となると目が生き生きしてくるのだが、戦争の昔話となるとあまり語りたがらない。

筆者の懇望をいれて、日本戦車の誕生のころを訥々(トツトツ)と語られるのであった。

私は陸軍士官学校第二十九期生、熊本幼年学校出身。高知の歩兵第四4連隊に少尉として赴任した。

大正八年の夏休みに任地の高知から福岡へ行って、三週間かかって自動車教習所で自動車運転の免許をとった。

大正九年に小隊長でシベリア出兵に従軍したが、ここでは自動車隊が働いでいた。

運転免許ももっているので、自動車が趣味になった。

日本陸軍の戦車は、東京の自動車隊の水谷輜重(しちょう=輸送)兵中尉が、イギリスの自動車の勉強をし、四型重戦車を研究してきたのがはじまりときいている。

その後、自動車隊が教育の場となり、歩兵学校から三橋済大尉と馬場英夫中尉、それに下士官三名が教育をうけたのがそもそもで、歩兵学校教導隊でも戦車を研究するようになり、買い入れた戦車もA型戦車が二台、ルノー戦車が五台ほどになった。

この教導隊には、終戦時は本土決戦準備の戦車第一師団長であった細見惟雄中尉がいたが転任したので、私は大正十二年八月にその後任となった。

九月一日、日本で唯一の東京の自動車隊に自動車の学習のため派遣されたとたんに関東大震災。 |

イギリスのA型中戦車(ホイペット)。日本軍で教育用に購入

|

自動車の教育をおわって大正十三年、歩兵学校にかえつた。

大きな演習があると戦車を三台くらいもって参加する。歩戦直協演習の駒となるわけである。

カンバスをはった模造戦車なども使ったものだった。

たわいない日々であった。

日本軍のこの後の装備がどうなるか。とにかく新しいことをやっている楽しみはあった。 |

これも戦車の草分けの一人である清水鏡太郎氏も、その手記に当時の模様をこう書いている。

私が戦車隊要員として陸軍歩兵学校に入ったのは大正十四年三月であった。

このとき歩兵学校には、ルノーF型戦車とイギリスのA型中戦車があった。

ルノー戦車は重量約六トン、時速六~七キロ、装備は軽砲または機関銃一。

A型中戦車は重量約一二トン、速度はルノーと大差なく、装備は機関銃三。

操縦は、ルノーは形も小さく簡単だったが、A型中戦車はエンジンが二基併立、軌道をべつべつに駆動することも、また二基の動力を連結することもできて、地形によりそれを使いわける、というなかなかのくせもので、老練の下士官にまかされていた。

さらにやっかいなのはイギリスの四型三〇トン重戦車で、これは主として自動車隊で研究されていたと思うが、エンジンと両軌道との間に伝導変速機があり、変速手が操縦手の左右に位置し、操縦手の指示(変速手の肩を叩いて指二本だせば第二速度)により、大人の手首大の太い槓桿(こうかん=操作棒)を操縦変速すると戦車はやおら低速軌道の方向に向きをかえる、という三位一体の芸当を演じなければならなかった………。 |

パイオニアの苦労は、容易ではなかったであろう。

このころ戦車などの研究をやっていたのは歩兵学校だけではない。

大正九年に歩兵学校と同時に、陸軍騎兵学校でも戦車や自動車にかんする研究を開始したのである。

騎兵学校にもフランスから買いいれたルノー軽戦車が貸与され、研究が委託されるとともに、騎兵学校教導隊から将校を自動車隊に派遣、自動車にかんし講習をうけることになった。

日本陸軍の機械化の夜明けの年ともいえよう。

ところで大正十三年に軍用自動車調査委員会は戦車について、堅固な野戦陣地の攻撃に使用するのを目的とし、歩兵に分属する用法が適当である、と意見を答申し、それで戦車は歩兵のものということになった。

吉松氏の談話はつづく。

大正十四年四月に久留米(くるめ)に第一戦車隊、歩兵学校教導隊に戦車隊が生れた。

第一戦車隊には、歩兵学校から将校、下士官などが基幹要員として派遣され、私も産婆役の一人であった。

初代の隊長は大谷亀蔵中佐、のちに昭和十三年、張鼓峯(ちょうこほう)事件のときの朝鮮第一9師団長である。

歩兵学校の戦車隊長は、戦車の先駆者三橋済少佐だった。この両戦車隊はA型戦車三輌、ルノー五輌ずつを装備していた。

第一戦車隊付で、私の主任務はルノーの教育と兵器委員としての戦車の整備、馬場英夫中尉がA型戦車の教育。

私の仕事の大部分は修理の仕事。外国から買いいれた兵器だから部品がない。

自動車工場でつくらせたり、工業学校の先生と仲良くなって設計してもらったり、大へんなさわぎでした。

大谷亀蔵隊長は歩兵学校で勉強してきた方で、こうした新しいことにうってつけの勉強型で、将校教育にはとくに熱心で、毎朝、一時間もはやく出勤してこられて、自動車教育など、幹部の自動車行軍などもしばしば行なわれました。

一本橋の上をオートバイで曲乗り的通過など、そのお得意で将兵をアッといわせる腕前をおもちでした。

訓練はきびしい方でした。だから久留米の戦車隊は戦闘訓練の実戦型、歩兵学校の方は外国の情勢などはじゅうぶんに研究され、これは理論型でした。 |

吉松大尉のヨーロッパ留学は、この大谷隊長の示唆(しさ)によるものであった。

ともかく、大正十四年、日本に最初の戦車隊が生れた。

そのほかにも新しい部隊が生れ、日本陸軍はこの年、新装の戦時編制を定めた。

客観情勢がすでに述べたようであるから、新戦時編制の部隊を、いつ、どれくらいつくれるかは別であって、これはいわば当時の陸軍の描いた理想像である。現実の事態に即した編制は、各年度の動員計画令でしめされるわけである。

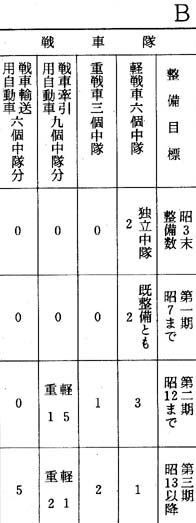

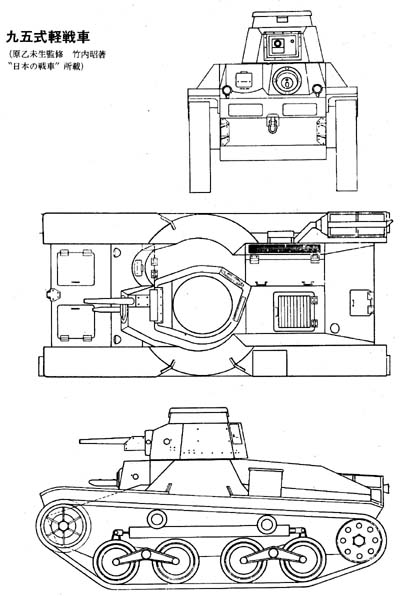

大正十四年の戦時編制による戦車隊の編制は、フランス陸軍にならった軽・重戦車隊の二本立であった。

日本陸軍にはついに実現しなかった編制であったが、おそらく当時の参謀本部、陸軍省の当事者としては、前に述べたフランス軍の軽・重戦車隊の用法を頭にえがいていたものであろう。

大正十四年の戦時編制改正はこの年三月、河合操参謀総長、宇垣一成陸軍大臣のとき行われたもので、軍事機密第一一八九号は、その改正の理由としてこう述べている。

|

一、戦車隊の新設。戦車隊は国軍作戦上の必要よりこれが新設を見たるものにして、戦車の制式は予想作戦地の状態、輸送の難易にかんがみ、軽戦車(一〇トン以下)を主とし、重戦車(二〇トン級)をあわせ採用し、前者をもって(甲)大隊二個を、後者をもって(乙)大隊一個を新設せり。留守部隊たる戦中隊を新設す。 |

軽戦車三個大隊、重戦車一個大隊が目標であった。

そしてその大隊の編制は、つぎのようなものである。

・戦車隊は次の二種に区別す。

戦車(甲)大隊

戦車(乙)大隊

・戦車(甲)大隊は本部及中隊三個ならびに大隊段列(補給隊)一個よりなり、本部は通信班一個、所要の行李(こうり=荷物入れ)を有す。中隊は軽戦車一六、無線用戦車一、乗用自動車二、戦車牽引用自動車一、自動貨車(トラック)三、側車付自動二輪車二、自動二輪車二よりなり、これを三小隊、および中隊段列に区分す。

小隊は軽戦車五輛よりなり中(少)尉をもって小隊長とし、各戦車は軍曹(伍長)をもって車長となす。

中隊段列は中(少)尉または特務曹長(准尉)をもって段列長とし、乗用自動車一輛、戦車牽引用自動車一輛、自動貨車三輛、側車付自動二輪車二輛、自動二輪車二輛よりなり、これ を二分隊に区分し、軍曹(伍長)をもって分隊長となす。第一分隊は戦車牽引用自動車一、自動貨車一、および戦車の救助修理にあたる人員を有し、第二分隊は自動貨車二(弾薬、燃料積載)を有す。

大隊段列は軽戦車一五、乗用自動車五、戦車輸送用自動車一八、自動貨車一四、側車付自動二輪車二、自動二輪車三、修理自動車三よりなり、これを四小隊に区分し、中(少)尉または特務曹長をもって小隊長となす。

第一小隊は軽戦車一五、乗用自動車一、自動貨車二よりなり、軽戦車は軍曹(伍長)をもって車長となす。

第二小隊は乗用自動車一、戦車輸送用自動貨車一八、自動二輪車一よりなり、これを三分隊に区分し軍曹(伍長)をもって分隊長となす。 第三小隊は乗用自動車一、自動貨車二、側車付自動二輪車一、修理用自動車三よりなり戦車、自動車の修理に必要なる人員を有す。

第四小隊は乗用自動車一、自動貨車一〇(弾薬、燃料、糧秣積載)、予備自動貨車二、自動二輪車一よりなりこれを三分隊に区分し軍曹(伍長)をもって分隊長となす。 |

昔流の書き方で(乙)大隊につづくのだが、以下要約する。

・戦車(乙)大隊本部、三個中隊、大隊段列一。本部には通信班と所要の行李中隊は重戦車七、乗用車一、戦車牽引用自動車一、トラック二、サイド力ー一、これを二個小隊と中隊段列とする。小隊は重戦車三。中隊段列は乗用車一、戦車牽引用自動車一、トラック二、サイドカー二。戦車の救助、修理に必要なる人員を有し、予備弾薬燃料などを有す。

大隊段列は重戦車六、乗用車二、卜ラック八、サイドカー五、修理用自動車二。三個小隊に区分、第一小隊は重戦車六、サイドカー一。第二小隊は乗用車一、トラック一、サイドカー一、修理用自動車二。戦車、自動車、自動車の修理に必要な人員を有す。第三小隊はトラック六(弾薬、燃料、糧秣積載)、予備トラック一、サイドカー二よりなる。

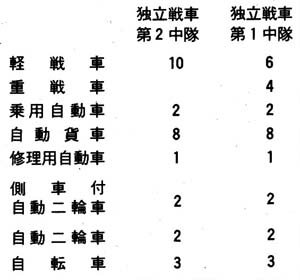

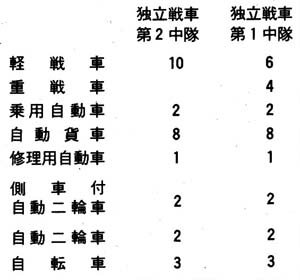

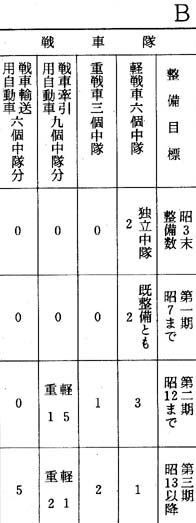

これが当時の戦車大隊の理想像であった。日本機甲部隊の原点ともいえよう。(右表参照)

戦車牽引用自動車や軽戦車を搭載する自動貨車は、どんなものを考えていたのか不明である。

しかし戦車の救助修理、無線連絡、さらに軽戦車大隊の場合サイドカー、オートバイ、さらに自転車まで考えていたこと、軽、重戦車大隊とも大隊段列に一個中隊分の戦車とその搭乗員までをもたせる構想であったことなど、第一次大戦の経験をじゅうぶんにとり入れた考え方といえるであろう。

戦車部隊がじゅうぶんに働けるためには戦車の性能、威力は勿論だが、こうした補給戦力、修理、救助、通信連絡などの能力がなくてはならない。

これが実現しなかったため、のちに日本戦車部隊の将兵が苦労することになる。

さて、重戦車三個中隊、軽戦車九個中隊という目標や、大隊の編制の理想像をきめてみても、いざ事がおこったときにこれがまにあわなければ何にもならない。

そこで年度の動員計画令で明日にそなえる編成装備がきめられる。

大正十五年の動員計画で、第一戦車隊から独立戦車第一中隊というのが動員されることがきめられた。

この一個中隊が日本陸軍最初の戦車実戦部隊である。

昭和四年の動員計画となってこれが二個中隊になる。

このときの両中隊の兵器定数表をみると、次のように書かれている。

ありあわせの外国製戦車をもって出動するわけである。

修理用自動車といっても修理工具や材料を積んでいくトラックである。

こうして、日本に戦車隊の生れた大正十四年、戦車大隊の目標部隊数はきめられたが、それはしょせん画にかいた餅であった。

肝心の戦車をどうするか。 |

|

3 国産戦車の誕生 top

ともかく日本陸軍にも戦車隊ができたし、軍近代化の理想像もえがかれた。

しかし肝心の戦車はどうするか。

フランスは大戦型ルノーをもてあまして売りこみたがっているが、今更こんな古物を買う手はない。

イギリスのヴィッカース一型中戦車が望ましいのだが、これは新型なので売ってくれない、という状況であった。

そこで技術本部は訓練用は外国から買ってもよいが、国軍装備のためには国産戦車を開発すべきである、と主張し、ついに これが容れられた。

これで日本も、世界にいくつもなかった戦車生産国の仲間入りをすることになった。

しかし当時、日本の自動車工業は揺籃期(ようらんき)にあった。

戦車などつくれる状態ではなかった。

軍用自動車としては「四トン自動貨車」という唯一の制式車を、大阪の砲兵工廠でつくったが、もちろん大量生産の能力はない。

軍用自動車は将来大いに必要となることは明らかだが、これは民間企業の力に俟(ま)つ方針であった。

自動車工業はむずかしい工業だとされており、いっぼう民間の需要が少ないから、採算上からも企業がおこりにくい。

大正七年に「軍用自動車補助法」が制定された。

これは、有事の際には徴用する、という義務をおわせて政府から半額の補助金を出す制度で、当時「保護自動車」とよばれた車を生産しようというものであった。

しかし関東大震災より前に実際に車をつくっていたのは、石川島自動車製作所(すみだ車)、東京ガス電気工業(TGE車)、ダット自動車製作所(ダット車=後のトヨタ)だけで、これとて生産数はごくわずかだった。

そこへ関東大震災で、状況はさらに悪化した。これが日本陸軍機械化の基盤となるべき自動車工業界の実情であった。

大正十四年(一九二五年)八月、陸軍技術本部は、兵器研究方針の改訂を上申した。

例によって陸軍技術会議の審議を経て、大正十五年二月にこれが発令された。

それには、「戦車ならびに牽引車」という項目があらたに設けられ、「欧州列強の大勢に鑑み、上記諸元を有する型式の戦車の研究を要すると認めたればなり」という理由がついて、次の戦車の諸元がしめされている。

戦車

一 全重量約 一二トン

二 最大速度 二五キロ

三 超越しうる壕幅 約二・五メートル

四 全長 約六メートル

五 幅および高さ そのまま内地鉄道輸送に支障なきを目途とす

六 装甲板の厚さ 主要部において少くとも五~六〇〇メートルの距離よりする三七ミリ砲の斜射に抗堪(こうたん)しうるを目途とす

七 武装 五七ミリ砲一、重機関銃一以上

八 携帯弾薬数 砲弾一〇〇発、銃弾一銃につき三〇〇〇発

九 攀登(はんとう)し得る傾斜 三分の二

十 運行距離 一〇〇キロ以上

十一軌道装置 壕の超越を妨害せざる限りなるべく柔軟性を有せしむ

十二 機関馬力 一二〇馬力

十三 熱帯地における使用を顧慮す

特種戦車

一 水陸両用戦車を研究す

理由 上陸、渡河援護、架橋支援偵察に供するものを必要とすればなり

二 分解搬送式の重量大なるものを研究す

理由 作戦上威力大なるものを必要とすることあればなり |

これが国産戦車にかんする最初の構想であった。

前年から設計を準備していた技術本部は、この方針改定にもとづいて大正十五年四月に、鈴本孝雄技術本部長から宇垣大臣宛の「別紙設計書のとおり設計の上、試製審査するを適当と思うから」という上申がだされ、これまた技術会議をへて認可され、五月、砲兵工廠に発注された。

設計書要綱は前記の研究方針とおなじで、主要な構造機能も書かれているが、乗員は五名と明示されている。

何にしても、始めてのものをつくるのだから、関係者の苦労はなみ大抵のものではなかったであろう。

原乙未生(とみお)氏はその著「日本の戦車」で、この間の事情を次のように書いておられる。

国産戦車の完成が急がれていた。整備当局は大正十五年度予算に戦車の試作費を計上したので、年度末の昭和二年三月末までには、ぜひともこれを完成せねば予算返上という難しさがあった。

技術本部は大正十四年六月、設計に着手、大正十五年五月、大阪砲兵工廠に試作発注、昭和二年二月ほぼ完成、同年六月には供覧試験を行った。

設計着手から完成まで一年九ヵ月であった。

こうした難しい仕事を期限的にも要求を充足しだのだから、それだけでも非常な成果といわねばならない。

これがために技術本部の車輛班は全力をこれに傾注し、といっても班長以下将校、技師四名、製図師一二名の小人数であったが、残業をかさね、計算し考案し設計して図面を完成した。

ことに製作図面は一万点におよぶ部品をボルト、ナットの細部わたるまで正確に設討しなければならなかったから、その作業量はぼう大なものであった。

試作を担当した大阪工廠の努力もまた、技術本部に優るとも劣らないものであった。

同工廠は、四トン自動貨車の生産工場として民間会社にたいしても指導的役割をもっていたので、技術には自信があったが、その設備は歯切機械でも旋盤、フライス盤でも自動車より数段大形の戦車の工作には適しない。

そこで汽車会社、神戸製鋼所をはじめ阪神地区にある多数の民間会社の協力をもとめて部品を製作し、これをとりまとめて組立を行った。

これらの計画、指導、作業はなみなみならぬ苦労であった……。 |

|

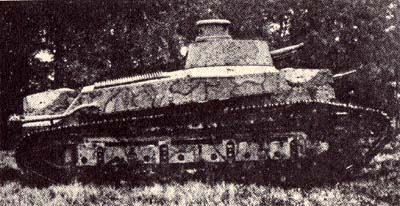

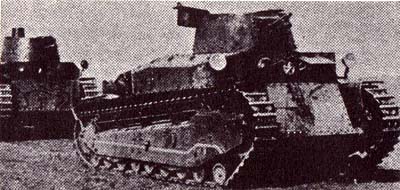

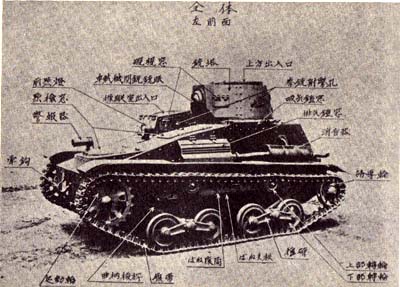

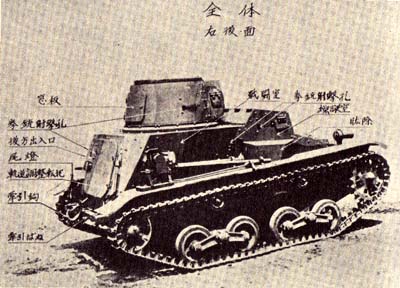

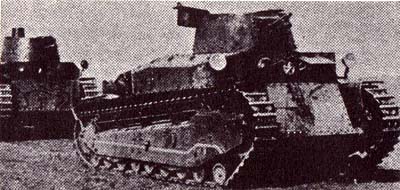

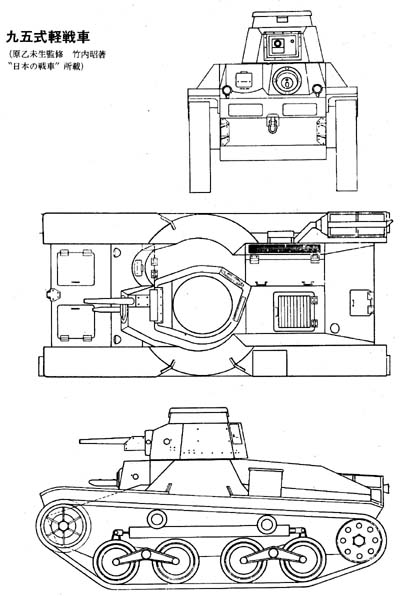

試製一号重戦車 これにつづいて九二式、九五式重戦車が

開発されたが、実戦部隊に配備されなかった

国産の初めての試作軽戦車 制式採用され八九式中戦車(甲型)となる

(この写真は軍需審議会提出の原写真)

|

開拓者の苦労はさもあろう、と痛感される。

こうして苦労の末二月末にはほぼ完成し、六月には富士裾野演習場ではじめての野外試験を行う段階にすすんだ。

原氏の記述、さらにつづく。

設計者、製作者ともにはじめての性能試験なので一抹の不安もあることから、ごく内輪に行うつもりであったが、陸軍省、参謀本部、実施学校などの関係者の関心がきわめて深く続々視察見学の申込があり、最初から公開の性能試験となって担当者を当惑させたのであった。

御殿場(ごてんば)駅から板妻(いたずま)廠舎にいたる七~八キロの間を戦車が自力運行したのを見て、まづ見学者の間に歓声が上った。

初誕生の戦車は、動けるかどうかすら心配されていたのである。

翌日からの野外試験でも上々の成績であった。

三分の二の急傾斜をやすやすと登り、堤防や塹壕(ざんごう)の超越も予定どおりの性能をしめした。

不整地を闊歩(かっぽ)する有様は、ルノーや英中型戦車を知る人の目には格段の踏破性で、緩衝機構の效果によつて速度も速く、操作は軽快、乗心地もよく、射撃支台としての安定性も良い。

試験はこのように好評を博した。

視察者などから成功の讃辞を送られて、担当者一同大いに面目を施したが、わけても技術本部長鈴木孝雄大将、第一部長黒崎延次郎中将の喜びは、ひとしおであった。

両将軍はこの試作に職を睹する決意でのぞまれ、かねて辞表を懐中にして試験に臨まれたということであり、技術に長たる人の責任感は、平時も戦場における覚悟と変らぬものと感銘したものであった。

しかしただ一つの、しかも大きな誤算があった。

それは予定重量一六トンを超過して一八トン以上となったことで、そのために二五キロの速度は無理で約二〇キロとなった。

それでも従来のルノーや中型戦車を見慣れた目には一八トンの巨体が二〇キロの速度で地響をたてて驀進する有様は壮観そのものであった。 |

筆者がさきにあげた要求諸元は、当時の公式のもので、第一回試作諸元はこうであったと原氏は語っている。

ともかくわが国の技術で優秀な戦車が完成したことが確認されたわけである。

しかし一八トンでは主力戦車としては過重であるので、要求性能を検討しなおすことになった。

技術本部はこの年十二月、研究方針の改訂を上申し、重かった戦車を基礎として重戦車を研究し、さらに軽戦車をくわえ、二種を開発したいとした。

昭和三年三月の技術会議でこの方針改訂が可決され、これにもとづいて重戦車開発は大阪工廠でつづけられ、その結果、九二式重戦車が生れた。

またそれを改良して九五式重戦車となってくるのだが、これはあとで述べるような国軍の戦車整備の方針から、どちらも実戦部隊用として整備されることにはならなかった。

ともかく、この新方針によって、あらたに一〇トン級の軽戦車を研究することとなったのである。

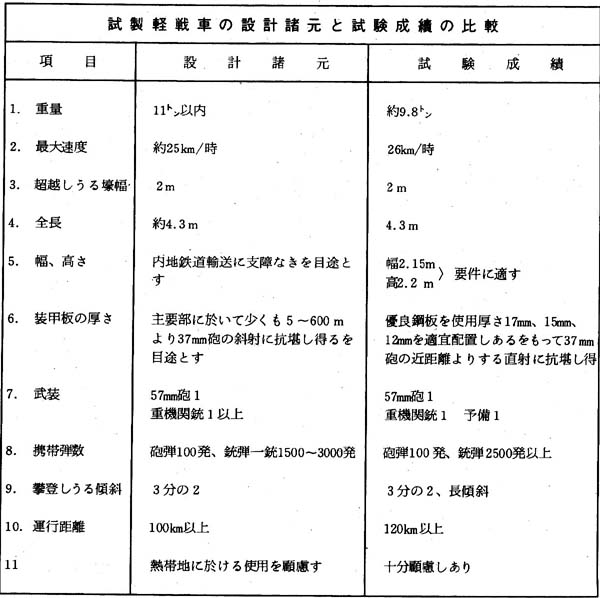

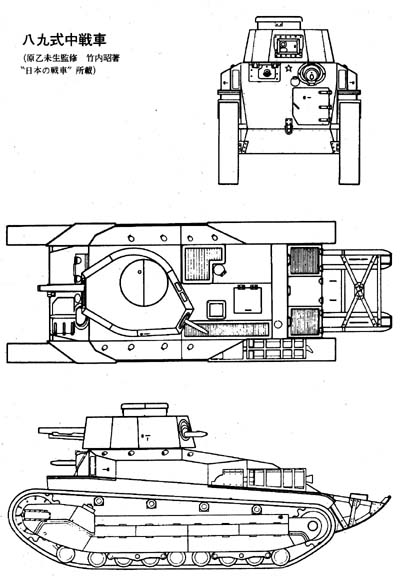

昭和三年四月、技術本部は、軽戦車にかんし、「別紙要領書のとおり設計の上、試製審査するを適当とする」と上申した。 これによる設計上の要件は次のとおりである。

重量 一一トン以内

速度 毎時二五キロ

超越壕幅 二メートル

全長 四・三メートル

幅、高 そのまま内地鉄道輸送に支障ないこと

装甲 (前回の記事におなじ)

武装 五〇ミリ付近の砲一 重機関銃(その他前回の記事におなじ)

機関 「ダ」式一〇〇馬力航空機関を修正使用し前進四段、後退二段

武装 全周回転砲塔に前に砲、後に重機関銃を装備し、かつ為し得れば戦闘室前面に重機関銃を固定装備す |

この戦車は技術会議で研究方針が決定されるとただちに前記試作諸元を決定、設計に着手し、八月には概略の図面製作を完了、大阪工廠に発注、昭和四年四月に竣工した。

大阪での試験、ついで富士裾野での竣工試験で軽戦車として優秀な成績をえたので、六月二十五日には阿部信行陸軍次官を議長とする陸軍技術会議に審議が命ぜられた。

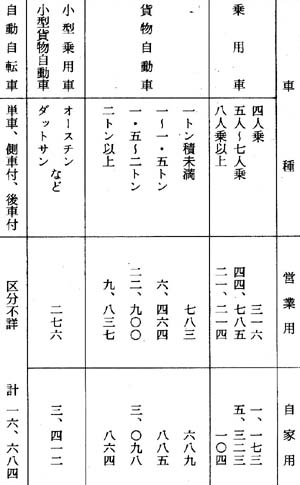

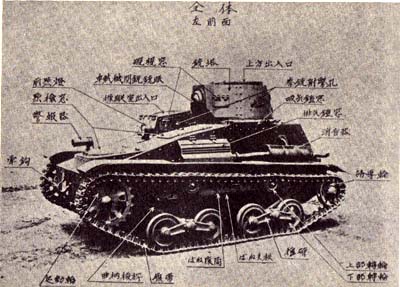

この可決答申にもとづいて参謀総長、教育総監に正式に異存の有無を照会の後に昭和四年十月、はじめて「八九式軽戦車」として仮制式兵器として制定された。

制式兵器はこうした手続をへて決定されるものであった。

陸軍技術会議の審議に技術本部から提出された「八九式軽戦車概説」「八九式軽戦車審査経過の概要」には、この戦車の構造などについて詳しぐ述べられているが、その詳細はここでは省略するとして、設計諸元と完成諸元の比較は上表に表示した。

ところでこの戦車の装甲であるが、説明書にはこう書かれている。

| 世界各国の有名なる防楯(ぼうじゅん)鋼板を試験したるもののうち、良好なる日本製鋼株式会社製「ニッケルクローム」防楯鋼板を採用し、正面一七ミリ、側面の一部、後面および砲塔一五ミリ、側面の大部分は一二ミリおよび二ミリの二重装甲となし上面一二ミリ、底面五ミリの厚さとし、近距離より発射する三七ミリ榴弾にたいして安全なる強度をあたえあり。 |

この戦車は、前述のように制式戦車として採用されたのであるが、教育総監部は異存ないかとの照会にたいして、教育総監武藤信義の名をもって次のような修正意見を述べている。この兵器を使用する軍隊の側の意見を代表するものであった。

修正意見

一、本戦車にして純然たる歩兵用隨伴兵器たらしむるには、その速度を若干犠牲にするも装甲を完全ならしめ、堅牢をもって主とする

二、戦車戦闘のため最も困難とするは車内よりする展望通視の不便なり。防護力を害せざる程度において展望通視を一層容易ならしむること。

三、予想作戦地区を考慮し、泥濘地(でいねいち=ぬかるみ)に於ける履帯(りたい=走行幅)幅員を増加すること(この試製戦車のキャタピラ幅は三二センチであった) |

当然のことながら、第一号戦車のスタートから装甲の厚さが焦点となってくる。

装甲の厚さは鋼板の種類にもよるが、総重量をおさえられているから難かしい問題である。

技術本部は試作戦車いらい、主要部一七ミリ、基準は当時の三七ミリ平射歩兵砲の榴弾の近距離斜射としていた。

歩兵と直接協同して陣内戦闘を考える軍隊側から注文のでるのは、当然であったろう。

歩兵直協用として敵の機関銃巣を破壊する任務の戦車だから装備する火砲は、当初から五七ミリ砲というのが統帥部の方針であった。

五七ミリ砲は大正十五年三月、設計に着手、四月試作発注、十月に完成して試験をくりかえし、昭和二年七月には、試作戦車に搭載して試験射撃もしていた。

しかし肝心の戦車の方が重過ぎるとして設計変更になったので、この方も設計変更、再試作となり、昭和五年四月に完成し、八九式軽戦車に装備されることになった。

九〇式五七ミリ戦車砲とよばれる。

戦車の制式が制定されたといっても、それは試作戦車が一台できただけである。

これの量産までには、いろいろの改修注文もあるし、また量産する側の準備もある。

この「八九式軽戦車」は、部分の改修の結果、重量一一・五トンにふえ、名稱も「八九式中戦車」と改められた。

なお後に述べるが、戦車のエンジンを空冷ディーゼルに変更する研究が昭和七年から開始され、これが昭和十年に完成し量産に入るので、それにたいしてガソリン・エンジン装備の車を「八九式戦車甲型」と呼んでディーゼルの「乙型」と区別されることになった。

これが満州事変、第一次上海事変にからくも間にあった国産主力戦車であったが、当時の生産能力や、軍事費予算の関係から、生産台数はおおくはなかった。

ディーゼル乙型出現までの生産台数は、兵器工業会の資料によると、

つぎのとおりである。

昭和六年 一二輛

昭和七年 二〇輛

昭和八年 六七輛

昭和九年 一二一輛

昭和十年 五八輌

国産戦車第一号の設計が開始された大正十四年からかぞえて、じつに七年目に量産に入ったわけである。

この事実は、じつに重大な問題をはらんでいる。当時の世界情勢は、戦争がおこれば、頭脳戦争、生産戦争となる時代になっている。

つまり、兵器の採用にあたって、それが採用されるときの軍事情勢はどうなっているかの見とおしを誤れば、第一線将兵は時代おくれの兵器で戦わねばならぬということである。

兵器生産までに要する時間は、経験をつみ、生産設備が整備されれば、もちろん大幅に短縮されるであろうが、ともかく戦闘の運命は、はるか以前に机の上できまっていることにかわりはない。

事実、日本の戦車部隊は、昭和四年に制式となった戦車をもって、一〇年の後、強力なソ連軍とノモンハンに戦うこととなる。

ともあれ、技術面からみれば昭和四年(一九二九年)の時点で、第一次大戦を体験していない日本陸軍が、これほどの戦車をつくりあげたことは賞讃されてよいことであろう。

ところで昭和五年には、従来からのいきさつがあってフランスからルノーNC戦車を購入し、戦車隊に装備された。

欠点を技術本部が改修してルノー乙型(従来のFT戦車を甲型)と呼んだが、これが昭和七年の第一次上海事変には八九式戦車とともに戦い、はからずも日仏戦車の比較実験のような形となったのである。 |

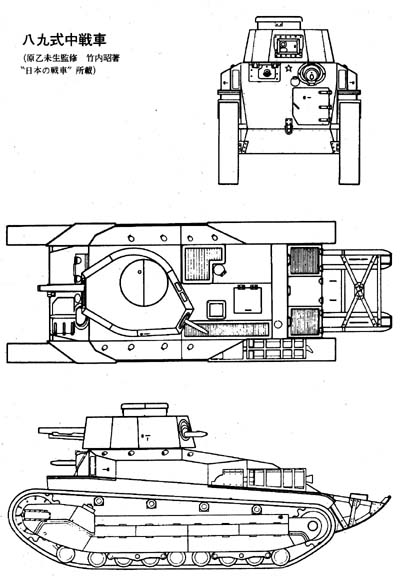

八九式中戦車 甲型

|

そして一九一七年いらいの経験をもつフランス戦車よりも、国産戦車の方がはるかに優秀なことを実証したのである。

これを装備した戦車隊将兵の信頼をえたことはもちろんで、この初期の戦車をたたえる戦車関係者は今もおおい。

4 けわしい道、軍の機械化 top

第二章で述べたように、日本陸軍は数次にわたる軍備縮小を断行した。

これと同時に、第一次大戦以前型、つまり日露戦争時代と、たいしてかわらぬ内容しかもたぬ体質の改善をはかったのだが、その前途はけわしかった。

第一次大戦は、歴史的にみて大きなエポックを画した戦争で、軍の装備や戦略・戦術の面でも大きな転換期をもたらした。

なかでも最大の特色は、近代戦というものは国家総力戦になる、ということであった。

いわゆる国家総動員が要求されるのである。

これを軍に直接関係ある面からいえば、軍需工業動員である。

日本陸軍は、大戦中からすでにヨーロッパの状況を研究し、有事のさいにそなえる軍需工業動員、あるいは国家総動員の必要にかんする推進役になっていった。

大正七年には「軍需工業動員法」が制定された。これが後の「国家総動員法」の基本となる。

陸軍は翌大正八年には「大正九年度陸軍軍需動員計画要領」を定め、これを起点に統帥上の要求と、軍政上の可能性や処理能力とを調整するという問題が、現実的に発生してくる。

大正十五年に陸軍省に整備局が設けられ、陸軍軍需工業動員計画の完璧を期するとともに、国家総動員業務推進の策源となり、政府も昭和二年に入って、資源調査からはじめて国家総動員計画設定準備に進むようになったのである。

ここで、陸軍軍需動員の計画について、陸軍軍需資材の整備の状態や計画など昭和初期の実情をかえりみることとしよう。

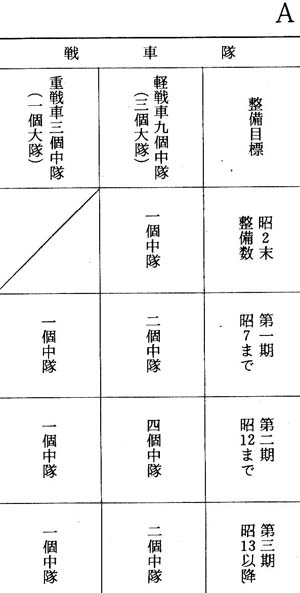

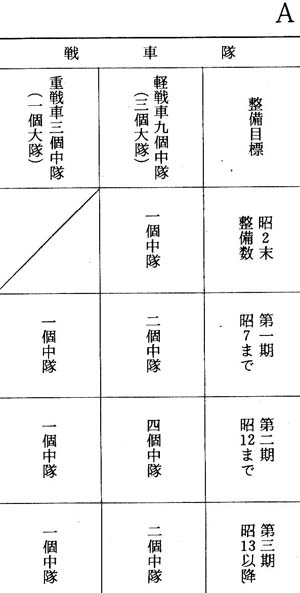

陸軍省は昭和二年十一月十日付「陸機密第九〇号」をもって「作戦資材整備永年計画策定要綱」を定めているがその動員用資材整備要求のなかに戦車にかんし別表A(右)がある。

外国から買いいれた戦車にせよ、昭和二年末に軽戦車一個中隊分はすでにもっている。

ところが、大正十四年の動員計画で目標とした、軽戦車三個大隊(九個中隊)重戦車一個大隊(三個中隊)は、昭和十三年をすぎなければ戦車が整備できない、という計画なのである。

軍近代化などといっても、これが当時の陸軍予算の実情の反映であった。

これが、一年あとの昭和三年十一月十三日付の陸機密九一号に発令された「作戦資材整備要領」では、さらに縮小されている。

この書類には、戦時必要とするものを全部平時から準備したいのは山々だが、予算の都合上そうはいかぬから「次の新兵器は平時より整備しおくべきもの」として次のように規定されている。

予算が少ないのに、ほしいものの方が多いのである。

新歩兵砲 常設師団(一七個師団)全部

新野砲 常設一〇個師団の各野砲連隊に二個大隊

新榴弾砲 常設一〇個師団の各野砲連隊に一個大隊

戦車 戦車隊全部

砲兵情報班用観測具 砲兵情報班全部

砲兵新式観測具 砲兵部隊全部

改造四年式十五榴 野戦重砲兵連隊全部

常設三個師団の三年式機関銃 倍加 |

|

武器弾薬整備順序表として別表B(右)がある。

一年にしてはやくも戦車整備目標の縮小である。軽戦車大隊は二個大隊にへらされた。

すでにもっている外国戦車だけで昭和七年まで行くほかない予算なのである。

戦車牽引用自動車とか戦車輸送用自動車とか、もちろん紙の上のものだけであるが、それが整備されるのは昭和八年以後のこととなったのである。

こんな実情であったから大正十四年の戦時編制で理想的な編制上の像を描いてみても、物がなくては何ともならない。

昭和四年末に発令された「昭和五年度陸軍動員計画細則」には、戦車隊はその兵器として「軽戦車、重戦車、無線通信用戦車、補給用戦車、修理用自動車、自動車工具を欠くことを得」と書かれている。

兵器の種類も、定数も完全な絵に描いた餅になってしまった。

しかし、これらをあきらめてしまったわけではない。戦時となったら、どんなことがあってもこれらは必要である。

おなじ昭和四年十一月に定められた「昭和五年度陸軍軍需工業動員計画訓令」には「戦時緊急に完了を要すべき審査事項」をしめしているが、そのなかで陸軍技術本部に「第一次」として最優先事項としめした項目のなかに戦車関係には、五七ミリ、七〇ミリ戦車砲、重(軽)戦車、修理用自動車および同材料車、とあり、すでに述べた試作研究中のものをいそいで完成させよ、と拍車をかけている。 |

|

昭和のはじめから満州事変の起るまでの国の内外の動きや、満州事変の起った原因などはこの書の扱いきれる領分ではないから省略するが、内外の情勢は、大戦以前型軍備をもつ陸軍の軍令・軍政当局者の苦悩焦慮にもかかわらず、軍備の改変などやれる状況ではなかった。

昭和五年(一九三〇年)という年は、国際的には第一次大戦と第二次大戦との間での平和期待の絶頂期であった。

昭和三年の不戦条約につづいてこの年、海軍兵備についてロンドン軍縮条約会議が行われ、巡洋艦以下補助艦艇制限の交渉が行われた。

国内的には政党政治の絶頂期であった。

と同時にこの年は国際的動乱、政党没落の前夜であり嵐の前の静けさとでもいうべき時であった。

ヨーロッパでヒトラーのナチ党はすでに国会で第二党の地位を確保した。

国内では軍の圧縮された極限の年であり、それにたいする反発の年でもあった。

ロンドン軍縮会議で、補助艦対米七割の主張をそれ以下で妥結させた政府、軍政当局にたいし、いわゆる統帥権干犯問題がおこり、結局「国防上きわめて不利であるから、これを補う兵備をする必要がある」となって、海軍は昭和六年から軍備補充計画を開始することになった年でもあった。

陸軍が軍備充実計画に着手できたのは昭和十二年になってからだから、海軍は六年先行したわけであるが、昭和十二年は軍縮即軍備充実発足の年であったわけである。

陸軍部内に満蒙問題や国内改革についていろいろの集まりのできたのも、このころであった。

大佐級を筆頭にして、中央部の中佐、少佐級の錚々(そうそう)たる若手将校たちがあつまって、満蒙問題を論じ、国策を論ずることがはじまった。

満蒙の現状に目をとじ、軍を現状のごとく放置する軍上層部たのむに足らず、というわけで、軍の横断的結束、下剋上と呼ばれるものの一因となっていったのであった。

昭和五年七月七日、陸軍省副官から全軍に通達された陸軍省新聞班起案の次の一文がある。

当時のムードがうかがわれよう。

「反陸軍の空気抬頭(たいとう)しつつある世相に鑑み……。

反陸軍空気は独り左翼団体のみならず、政界、言論界を初め、一般知識階級に浸潤(しんじゅん)し且、漸次抬頭の機運に在りて、将来に於ても益々その度を加うるは想像に難からず。

依って、左翼運動に対する方策を講ずるはもちろん、一般知識階級、特に少壮者に対し陸軍軍備に関し理解せしむるを要す…」

とにかく新軍備はもちろん、体質改善などのできる客観情勢ではなかった。

新兵種と意気ごんでいる戦車隊将兵をとりまく情勢は、このようであった。

筆者はのちにわずかながら戦車に関係ある職についたものであるが、陸軍士官学校第四十二期生であるので、歩兵少尉に任官したのが、この“陸軍総スカン”の昭和五年であった。

そして昭和六年九月十八日、満州事変が勃発した。日本の大陸武力進出の開始である。

日露戦争以来の特殊権益を断固として守れ、として起されたこの一撃をもって、日本の方向は大転換をしたことは、すでに歴史の示しているとおりで、これまで沈滞そのものであった日本陸軍も、かわりゆく強硬、積極の世論のなかで、にわかに生気をとりもどしてくるのである。

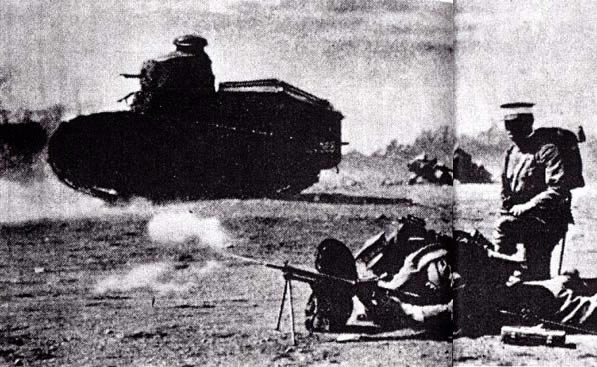

満州事変は、日本陸軍戦車隊の初陣である。事変勃発と同時に関東軍自動車隊の装甲自動車小隊が活躍しはじめたが、十二月、歩兵学校教導隊戦車隊や久留米の第一戦車隊から、ルノーFT戦車やルノーNC戦車などが数台ずつで一隊を編成派遣され、第14師団に配属されてハルピン付近の戦闘に参加した。

最初の実戦参加であった。

明けて昭和七年、当然のことのように戦火は上海にとんだ。いわゆる第一次上海事変である。

久留米の第一戦車隊から独立戦車第二中隊(長、重見伊三雄大尉)が出動した。

このとき八九式中戦車がルノーNC型戦車とともに用いられ、国産戦車の性能の優秀性をしめしたことはすでに述べた。

この戦闘で戦車隊は、村落、クリークなどを利用した堅固な中国軍陣地にたいし、第9師団や海軍陸戦隊などの攻撃に協力してよく働いたが、これをあとから考えると、戦車の初陣としては不運なものであったといわざるをえない。

何しろ地形が地形だから、戦車がその機動力を発揮することなど思いもよらず、強襲以外に手のない戦車隊としては苦しい戦いであった。

第二次上海事変もそうだった。

当時の新聞などには、“鉄牛”という言葉で戦車の活勵がはなばなしく報道されていた。

しかし“牛”というのは鈍重なものの代表みたいな言葉である。

“装甲した牛”の意で強さを表現した讃辞であったろうが、ノッシ、ノッシと動いている感じである。

このあとも戦いのおこりかねない戦場での戦車の機動性についての、軍令、軍政当局者の予想が、将来戦車整備方針に大きく作用するのである。

世界の軍事界に、戦車の用法理論、したがって戦車の編制理論として、歩兵に直接協同するものと、機動部隊として使用するものとの二つがあることは、第一次大戦終了直後からの問題であった。

日本ではこのころまで、机上の研究は別として、機動部隊的発想などは現われてきていない。

ところが、これを現実に示唆(しさ)する戦闘がおこった。

昭和八年、満州事変の最終的武力行動として熱河省戡定(かんてい=平定)作戦が行われた。

このとき、この作戦をうけもった第8師団は、川原侃旅団長の指褌のもとに、ありあわせの徴用自動車をつかって、歩兵を主体とした諸兵連合の臨時自動車化部隊を編成して川原挺進隊とし、山また山の熱河省の長隘路を一路、承徳にたいして突進させたのであった。

これが偉功をたてた。このとき先頭にたって突進したのが、臨時派遣戦車第一中隊(長、百武俊吉大尉)で、八九式中戦車と九二式重装甲車からなる中隊であった。

筆者も昭和九年、熱河省に出動したので地形はよくおぼえているが、悪路の連続で、戦車、装甲車でもたやすく動けるようなところではないが、この戦車中隊はみごとにその穿貫(せんかん)威力を発揮したのであった。

こうした戦例が、翌昭和九年に日本陸軍にはじめての機械化常設兵団を誕生させることになるのである。

満州事変はすでに知られているとおり、昭和六年末にはチチハル方面の作戦、昭和七年にはいってハルピン方面を掃討、三月には新国家建国宣言を発して、国号を満州国と称し、溥儀(ふぎ)が執政に就任した。

昭和八年、張学良(張作霖の息子)の最後の牙城・熱河省にたいする作戦をもって武力作戦はおわったが、これで日本軍は万里の長城をはさんで直接中国軍に接し、いっぽうソ連とも接壌国となったわけで、満州事変以前とはがらりとかわった態勢になった。

しかもその日本陸軍自体は、実戦の経験をつんだ以外には内容的になんの進歩もなかったのである。

ソ連はすでに第一次五ヵ年計画を開始し、国内の工業化、軍備の強化を強行中であった。

事変開始後こうした圧力をひしひしと感じるようになった日本陸軍は、急に大忙しとなってきた。

昭和六年五月、陸軍技術本部の研究方針が追加改訂された。こう書かれている。

戦車、牽引車

軽戦車 八九式軽戦車仮制式制定につき削除

重戦車

特種戦車

装甲自動車 全重量 六・五トン以下。武装 一三ミリ砲一、機関銃一。装甲 八ミリ以下。最大速度 四〇キロ以上。

理由 欧州列強の趨勢に鑑み、この諸元を付する装甲自動車の研究を要す

特種牽引車 |

軽戦車は、いわば“一丁あがり”である。他の戦車は項目だけだから、具体的には進んでいない。

装甲自動車は、後に九二式重装甲車(完成時、三・二トン)として騎兵偵察用車として採用されるものであるが、このころ騎兵の側から要望されたわけである。

飛行機のように、次から次と新らしいものを連続的に研究試作していくというような予算もなければ、人員もいない。

さしせまったところからやって、「はい、お次」というわけである。

ここに軍機械化のたちおくれの一因があった。

さて、満州事変の発生にともなって日本をかこむ国際情勢は急転し、軍備の増強は切実なものになってきた。

陸軍は昭和七年「時局兵備改善案」を立案した。

とりあえず五億数千万円を必要とする規模であったが、国家財政の都合からこれは認められず、大正十年度以来の既定継続費の残額三億数千万円をくりあげ充当し、昭和十年までの継続事業として、在満兵備の充実、装備の一部の改善など応急の整備を実施することになった。

この後、この兵備を補綴(ほてつ=つづりあわせ)するために昭和十年から航空・防空緊急充備計画の実行に着手し、また昭和十一年から作戦資材追加整備のため六ヵ年四億円を計上するとともに、五ヵ年計画をもって兵備の部分的改善を実施することになる。

これで停頓していた軍の体質改善が、わずかながら動きはじめた。

日本で戦車の発達をおくらせた要素の一つは、すでに述べた予想作戦地、つまり満州の道路の状態や地勢であった。

満州事変は「どこまで続くぬかるみぞ」という軍歌が象徴している。

満州だけではない。

第一次上海事変の記憶が生々しい。

戦車が牛のようにのろのろ動きまわることしかできない地形で、ふたたび戦闘しなければならぬかもしれないのである。

機甲を論じ、機械化をとなえる場合のもう一つの難点は、日本の自動車工業のたちおくれであった。

「日本工業の現状から機械化などということは夢のようなことだ」とまるで歯牙(しが)にもかけない将軍が少くないのであった。

実際、こういうのも無理もないと思われるほど日本の工業は貧弱であった。

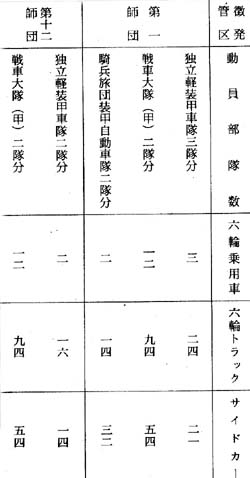

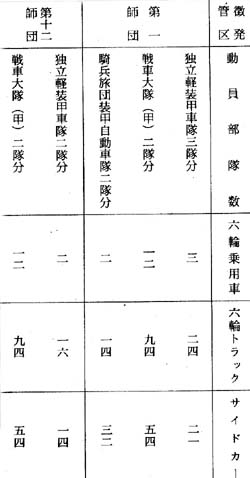

昭和十年度の動員計画令にもとづいて動員を準備すべき戦車関係部隊は左の表にしめしたが、その自動車は徴発(ちょうはつ=強制借上)によって充足するという計画である。

わずかこればかりのトラックも陸軍が常備していないのか、と笑ってはいけない。

そんな時代なのであった。

そしてこの補充源となる民間自動車は、どれくらいあったのだろうか。

自動車が多すぎてこまっている現在の日本の状態からみれば、桁を間違えているのではないか、と思うほどである。 |

|

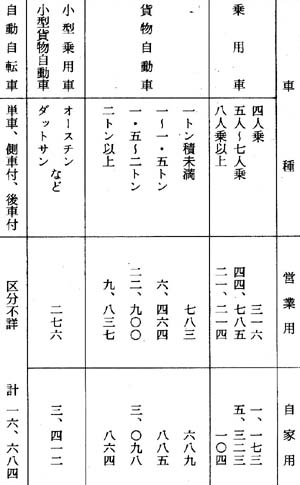

昭和十年(一九三五年)十月末日しらべの陸軍省による「全国自動車、自動自転車集計表」というのがのこっている。

資源調査令による調査結果で、年度の自動車徴発規程の基礎となるものである。

その概要をみてみると右表のとおりである。

車の大部分は、アメリカ製のフォード、シボレーであった。

わずかにこれだけである。

官庁用や消防自動車などは徴発対象にならぬから含んでいない。

このほか油槽自動車(タンクローリー)が全国で営業用、自家用あわせて二一四。患者輸送自動車五七という数である。

そして自動車総数は、日本内地、朝鮮、台湾、関東州(旅順、大連など)、南洋庁地域までふくめて総数二二万五一七輌であった。

東京府で二万八八七五。名古屋をふくむ愛知、岐阜、静岡三県で一万一三一三。北海道、樺太、千島で三六五七輌であった。

一二万台の自動車で、しかもその大部分がフォード、シボレーなどとあっては、軍の機械化など大それたことである。

どうしても国産自動車工業を振興しなくてはならない。

国防上からみてもそうだし、経済活動の舞台が満州にもひろがったとあっては、産業上からみてもそうである。

これも早かったとはいえぬが、昭和十年に陸軍省が閣議を動かして、昭和十一年にいたってその方面に一歩の前進をみた。

昭和十一年五月二十九日公布の「自動車製造事業法」がこれである。

ほかの事業法と同様に、自動車または自動車部品の組立、または製造をなす事業を政府の許可制とし、期間をかぎって国税、地方税を免除するほか輸入資材の輸入税免除、増資、社債発行などにも優遇処置をする。

またこの国産工業確立のため必要があれば外国製品の輸入制限、輸入税の賦課などをきめたものであった。

戦車などは民間の需要のまったくないものであるから、これは軍の施設を主とするほかないが、自動車は民間の需要を捉進しつつ、軍の需要をみたしていく方針であり、これが国家的助成のもとに、このころようやく発足したのであった。 |

|

日本工業の実力からみて「夢だ」としても、ほっておける問題ではない。

おくれぱせながら官民の努力がつみかさねられ、日本の自動車工業界はかなりの発達をとげた。

前出の集計表のだされた昭和十年から六年後の昭和十六年には、陸軍だけの注文分、乗用車、トラックあわせて二万輌以上を、らくにこなせる程度にそだっていた。

5 騎兵よ、何処へ top

昭和七年(一九三二年)、満州事変で日本軍が各地で戦闘をつづけているころ、ロスアンゼルスで第十回オリンピック大会が行われた。南部忠平、北村久寿雄、西田修平らが大活躍をしたときである。

この大会最終日の馬術競技、大障碍飛越で西竹一騎兵中尉がみごと優勝し、大会の掉尾(とうび=最後の活躍)をかざった。後年、硫黄島で戦死した戦車第26連隊長西中佐の若き日の姿である。

この大会には馬術の神様のようにいわれた遊佐幸平大佐を団長に、騎兵、砲兵将校六名が選手として参加した。

日本軍騎兵将校のオリンピック参加は、これがはじめてではない。

前回アムステルダム大会に、はじめて遊佐中佐以下四名の騎兵将校が参加している。

このとき、騎兵のなかからも「軍隊教育には関係ない。軍務などやらぬ専門馬術家のすることだ」と反対するものもあり、当時陸軍省軍事課の東條英機高級課員が「むだ金だ」といって反対した、という話もつたえられている。

しかし馬術というものは、白馬銀鞍、貴公子然として、いわばカッコいい。

騎兵学校の馬術長期学生というものが、騎兵将校の一つの目標であった時代なのであった。

筆者が陸軍士官学校に学んだころ、歩兵を“バタ”と呼んだ。

身体は丈夫だが頭は空っぽ、バタバタ歩くだけが能の歩兵、という悪口である。

工兵は“土方”そして騎兵は“バキ”である。

「馬気違い」という悪口なのだが、彼らは、馬気違いけっこう、とむしろそれを誇りとして「馬上豊かに」と意気がっていたのである。

騎兵には、軍の決勝兵種としての有史いらいのながい伝統がある。

古来、殲滅戦の範例といわれるハンニバルのカンネの戦役から、フリードリヒ大王やナポレオン一世の時代にいたっても名将の事績は、すなわち騎兵の編制やその運用、戦闘の実績である。

普仏戦争(プロシャ対フランス、一八七〇~七一年)となると、すでに火器の威力が乗馬集団の白兵襲撃をゆるさなくなり、決勝兵種から捜索、警戒兵種に転落していくのであるが兵科としての伝統はつたえられていた。

日本陸軍も明治の建軍いらい、ろくな馬匹資源もない国で、乗馬の慣習のない兵をもって苦労して騎兵隊をつくりあげた。

日露戦争には二個旅団の騎兵と師団騎兵連隊だけで、生まれた時から馬に乗って育ったようなコサック騎兵の大集団を相手に戦った。

数的にはだんちがいであるから両軍激突する大白兵襲撃をいどめるわけはなかったが、挺進行動や明治三十八年に入っての黒溝台会戦における満州軍左翼を援護しての防御戦闘など、兵力以上の立派な戦績をのこしている。

これを指揮したのが“陸軍騎兵の父”とよばれた秋山好古(よしふる=『坂の上の雲』で有名)将軍である。 |

戦闘配置についた騎兵部隊

|

戦後、騎兵は日露再戦にそなえ兵力拡充に苦心惨憺して、明治四十二年には騎兵第三、第四旅団を増設し、砲兵のなかに騎砲兵大隊も設置されて、騎兵旅団の演習に協力することとなった。

また大正八年、第20師団の新設されるにいたって全軍の騎兵は騎兵四個旅団と師団騎兵二一個連隊をかぞえ、合計騎兵一〇三個中隊、機関銃四個中隊にこぎつけた。しかしこれが騎兵兵力のピークであった。

第一次大戦は人も知るとおり運動戦ではじまり、独仏両軍とも、一〇個師団におよぶ騎兵を騎兵団に編成するなどの大集団をもって、前進する軍の前方にすすめ、捜索、警戒にあたらせたが意外に成果あがらず、きびしい批判の的となってしまった。

そして戦いは陣地戦に移行した。騎兵大集団をもって戦線突破のあとの戦果拡張、つまり第二次大戦での装甲兵団のようなことをねらったこともあったが、威力ある火器の前に成功するわけもなく、機動は馬力を利用するとしても、戦闘は徒歩して行うよりほかに騎兵の生きるみちはない、ということになり、第一次大戦の教訓は、騎兵の存在価値すらを疑わしいものにしてしまった。

こうした世界的風潮のなかで、日本にも当然その声がおこった。

第一次大戦の経験やその教訓を研究していた陸軍が、その兵備がまったく旧式になってしまっていることに気づいて苦悩しはじめたころ、騎兵界のなかに「今後の騎兵はいかにあるべきか」を論ずるもののあっだのは当然である。

また騎兵界の外から「騎兵などは必要なのか」という疑問が公けにされるに至ったのも、無理からぬことであった。

大正八年、俄然、こうした意見の発表で、騎兵界をゆるがす紛議がおきた。

「騎兵を機械化せよ」などという意見ではない。そんなことはまだまだ先のことである。

騎兵関係者の討論的意見は

「騎兵の乗馬戦はもうありえないから、騎兵は徒歩戦を主体とするように装備も訓練もかえるべきである」という主張と

「いやそうではない。ヨーロッパ大戦は陣地戦が大部分であったが、あれは特異な状況である。

将来とも乗馬襲撃の可能性はあるし、それよりも、乗馬襲撃こそ敢為(かんい=思い切って)な騎兵精神の象徴であり、徒歩戦を主とするなど騎兵の堕落である」

とする反対意見の、いわば騎兵界内部の体質改変論争であった。

ところがこれに当時、参謀本部の部長であった歩兵出身の将軍がくわわって、軍の機関誌に

「乗馬騎兵など価値はない。、騎兵は廃止すべし」という意見を発表したのである。

その意見は「徒歩戦を重視すべし」とする側の意見を大戦の戦訓の正当な解釈である、と支持し、さらに

「大戦中の騎兵は“準”歩兵的よりも“純”歩兵的に動いてその任務をはたすことができたのだ。

馬はたんに兵器輸送の手段にしかすぎない。

大部隊の乗馬襲撃が将来もありうるというが、襲撃戦をいどむなど、騎兵みずから壊滅を求めるにひとしい。

さらに航空機の発達した今日、捜索について従来期待さわていた騎兵の任務は、飛行機で知りえたことを確認するにすぎなくなった。

騎兵などいらない。

歩兵に乗馬訓練をすればたりる」という騎兵廃止論であった。

それはもちろん個人的意見であったが、主張している者が現職の参謀本部の部長であるだけに、騎兵界にあたえたショックは大きなものであった。

騎兵部内の体質改変研究がその存亡論に進展したのである。

もちろん、騎兵界の者がだまっているわけはない。

騎兵の首脳者たちは、これを暴論として個人の資格で、と断りながら反論する。

この騎兵側の反論にも騎兵廃止論者の方が一歩もひかずにさらに反対する。

この論争は大正八年四月にはじまって、翌九年夏におよび、全騎兵界を揺がせる事件となった。

そしてその夏、関係者の一人が、論争の影響するところをおそれ、かつ憤激のあまり割腹自殺をするという事態にまで進展してしまった。

騎兵部隊の長老である現職の騎兵旅団長であった。

これで論争は、ぴたりと止んでしまった。騎兵問題を公けに口にする者はいなくなった。

個人的論争であったから、軍令軍政当局がどう方針をきめたかなどという問題ではなかったが、騎兵界としては衝撃は大きかった。

しかし、騎兵界の将来をどうするか、という問題は、騎兵界内部の意見さえまとまらず、これで騎兵は自力変身を策する時機を逸することになってしまった。

騎兵無用論、廃止論が陸軍内部に底流としてのこったことはもちろんであった。

事あるごとに、これがいぶりだすのである。

この論争事件のあとも騎兵界が騎兵の将来をどうするかに悩んだのは当然である。

すでに大正九年いらい戦車、装甲車にかんする研究も行われていたから、若い将校たちのなかには根本的に改造して馬をすて、機械化騎兵とすべしとする意見や、外国をみてきた中堅将校の改革の具申もないではなかったが、騎兵界の主流はこれに反対で、「乗馬騎兵のままで装備を改善し、重火器を装備し戦力を強化する」という線をとったのである。

大戦後ヨーロッパ各国でも、騎兵が一挙に機械化されたわけではない。カッコいい馬上から油くさい運転席にうつるなど、どこの国の騎兵でも簡単に納得するわけはない。

おおくの迂余曲折があって変身していったのだが、このころ機械化の方向にあったことは間違いない。

しかし日本の騎兵は、これに耳をかそうとしなかったのである。

これから日本騎兵の停滞期がはじまる。大正十一年の軍縮では歩兵の中隊数をへらしたが、このとき各騎兵連隊から一個中隊、総計二九個中隊がへらされた。師団騎兵連隊は二個中隊編成になってしまった。

そしてこの年、騎兵は騎兵操典を改正して「騎兵の戦闘は乗馬戦、徒歩戦を併用する」ということになり乗馬戦と徒歩戦がおなじウェイトになった。騎兵は「機動戦闘兵種」であるという言葉もつくられた。

大正十四年の軍縮では、軍備改善の経費捻出のために四個師団が廃止された。

当然その師団所属の騎兵四個連隊が廃止され、全軍の騎兵中隊は六六個中隊になってしまった。

この整理はすこしでも新しい兵備をと目指したのであったが、騎兵をどうしたらよいのかという騎兵界の意見もまとまらず、したがって軍政当局も決めかねたまま、騎兵についてはなんの戦力増加の施策も行われなかった。

数をへらされたまま放置されたわけである。さきの騎兵価値論争が尾をひいたことは間違いない。

徒歩戦も平等に重視すると操典に書いても、もっている重火器は騎兵旅団に機関銃隊が一隊あるだけで、軽機関銃、機関銃が師団騎兵に正式に装備されるようになったのは、じつに支那事変前夜の昭和十一年になってからであった。

満州事変では、実際上全部の連隊は臨機に装備して戦ったのだが、これまでの間、正式の火力装備問題の検討となると、不思議なことに騎兵の側でほしがらぬのだから冷遇とばかりはいえない。

「火力装備を増強すると、部隊としての動きがにぶくなる。これでは騎兵精神がなくなる。

師団騎兵はわずか二個中隊、ごれに機関銃をつけては鈍重になり、騎兵の特性を失う。兵数をますなら別だが、現在のままでは中隊の戦力はおちる。

機関銃や軽機関銃をまして、騎兵銃や軍刀の数をへらしては、機動兵種である騎兵の本質を変じて、騎兵は火器を運搬する兵種となり、さきに騎兵問題の論争のときに強く反対した乗馬歩兵みたいなものになつてしまう」というのが、騎兵自身の考え方であった。

騎兵とは、軍刀をふりかざして襲撃するもの、というイメージがぬぐえないのだ。

「機動兵種」という言葉から「機動戦闘兵種」という良い名を発明したのだから、これが

「(車輛)機動。(戦車)戦闘兵種」に発展すれば国軍のため大きな幸せになったのだが

「(乗馬)機動(徒歩)戦闘兵種」であったことは、残念なことである。

こうして結局、日本の騎兵は火力の増強もせず、機械化にも進まずということになった。 |

襲撃にうつる騎兵

|

その間、戦車は歩兵の一部ときまって戦車隊が新設され、自動車は輜重(しちょう=輸送)兵の主管となって、自動車隊、自動車学校が生まれるにいたったのに、騎兵は停滞したままで馬術だけが興隆していった。

ヨーロッパで馬を買入れ調教して、アムステルダムのオリンピック大会に日本の騎兵将校が出場する。

「騎兵はすることがないから馬術ばかりやっている」などという陰口もきかれるうちに満州事変となった。

当然、日本の騎兵は満州の広野を縦横に走りはじめた。

師団騎兵連隊は平時兵力のままだから、シベリア出兵時代とおなじ編制、装備で、なんの改善もない。

第一、第三、第四騎兵旅団も満州に出動した。

騎兵旅団の大部分が満州にうつったのである。

昭和八年になって騎兵集団も編成された。

砲火の洗礼をうけたこのときには、旅団および集団には戦時編制による機関銃隊、騎砲兵隊のほか、装甲車隊がつけられ、自動車歩兵大隊を配属させるなど、当然ながら戦力増強がはかられたのであった。

満州の野は、日本騎兵にとってよい活躍の舞台であった。しかし、これがかえって日本騎兵の機械化をおくらせることになる。

「満州や蒙古は、道路の整備されたヨーロッパとはちがうのだ。戦車や自動車など機械化部隊の行動は困難な地形である。騎兵なればこそ威力を発揮できるのだ。

その証拠には、国境のむこうのソ連は、なお多くの乗馬兵団をもっているではないか。騎兵の乗馬主体の路線は誤りではなかったのだ」

騎兵は、このように確信したにちがいない。 |

九二式重装甲車 一三ミリ機関砲と七・五ミリ機関銃装備。

騎兵部隊用としてつくられこの名が付されたが、実質的には軽戦車である

|

こうして、軍機械化の基幹となりうる潜在的可能性をもつ一兵種である騎兵は、ヨーロッパ列強の趨勢に背をむけて、鞍にしがみつき、頑として機械化への道をすすもうとはしなかった。

そして、日本陸軍には、歩兵と歩兵直協戦車からなる機械化部隊が、まず誕生することになったのである。

6 機械化兵団は生まれたが…… top

昭和八年(一九三三年)、戦車隊の兵備増強もはじまった。

この年八月、内地に戦車二個連隊、満州に一個大隊がつくられることになった。

第一連隊は久留米にあった第一戦車隊の格上げ。

第二連隊は歩兵学校教導隊戦車隊を分離独立させたもので、千葉県津田沼におかれた。

この第二連隊には練習部がおかれ、教育総監部の区処(くしょ=管轄)をうけて、戦車にかんする研究と教育とを行うこととされた。

戦車第三大隊は、戦車第一連隊で編成され、満州にうつり、公主嶺に駐屯することになった。

当時、戦時編制には連隊番号がないから大隊とよばれたわけだが、この三隊とも二個中隊と材料廠とからなっていた。

装備戦車は当時の唯一の国産戦車、八九式戦車であった。

ところで、軍の増強は予算をもらったからといって簡単にできるものではない。

第一に人がいない。

戦車隊が生まれてかれこれ一〇年にもなるのだが、二個戦車隊といっても実力は二個中隊である。

これに関係した将校は誰と誰、とかぞえられるくらいで、下士官、兵にしても数はきわめてわずかだった。

事変となっても二個中隊しか出動させられない実力である。

関係者は、新兵種だ、近代兵器だ、と意気ごんでいても、こんなちっぽけなグループでは評価は必ずしもたかくはない。

こんな話がある。

筆者の同期生に久保達夫という男がいる。

これも戦車の発展の功労者の一人となるのだが、旭川の歩兵連隊の出身であった。

昭和八年、戦車の補備教育(戦車兵に変身させるための教育である)に応募する決心をした。

補備教育が開始されて二回目の学生で、戦車兵急速養成期の初期であった。

ところが連隊の上司は「やめろ」という。「戦車などに行ったらかたわになるぞ」というのである。

それには二つの意味があった。

一つは「ゆくゆくは軍旗を奉じた連隊長にもなれる身が、なんで戦車兵のような先の見込みのないかたわ者になるのか」という意味である。

もう一つは「歩兵学校の戦車隊に行ってきた奴をみてみろ、五体満足な奴がいるか」というのである。

歩兵学校へ行ってみて久保中尉はおどろいた。

当時、学校には八九式やルノー、装甲車などがあったが、このルノーなど始動のためのクランク棒(セルモータのない時代は、これでエンジンをかけた)の逆転でもくったら大変、大怪我という代物であった。

それでも補備教育はさかんに行われた。戦車だけではない。

まず急速養成の筆頭は航空であり、通信も、化学戦も、新兵種はみな人員不足である。

これからしばらくは、こうしたことで陸軍は大童(おおわらわ)であった。

士官学校をおなじ歩兵ででた同期生が、アレヨアレヨという間に転科していくころであった。

下士官、兵の教育も同様であった。

昭和八年、新設の公主嶺戦車第三大隊は、こうして教育された久保中尉ら内地からの要員と、熱河作戦で働いた百武戦車中隊の人員を集めて、苦労してつくりあげられた。

翌昭和九年四月には、戦車第二連隊で編成されて、奉天に戦車第四大隊が誕生した。

この戦車大隊の新設につづいて日本陸軍ではじめての機械化兵団が常設された。

昭和九年四月、独立混成第一旅団と称し、公主嶺に駐屯することになった。

全旅団車輛編成であった。

筆者は、日本の機甲部隊史を考えるにあたって、この旅団の興亡について痛恨きわまりないものを感ずるのである。

たしかに試験的な試みではあっだろうが、この旅団はわずか四年にして消えてなくなるのである。

昭和九年(一九三四年)といえば、はやくから機械化部隊をつくっていたイギリスは別として、ドイツやソビエトにくらべ、戦略的機動兵団をもつ時機としては、そうおくれた時ではなかった。

歩兵師団主体の陸軍にあって、しかも野戦部隊としては二個しかない戦車大隊を全部投入して機械化兵団とした着想は、世界の趨勢をさきどりしたものといえよう。

昭和九年三月、陸軍省副官から軍事課起案のつぎの通牒(つうちょう=書面)が、関東軍や関係師団参謀長あてにだされている。

「軍事上の機密保持に関する件 ……

特に近く実施せらるべき独立混成第一旅団の編成派遣に関しては、編制、装備、派遣先等は勿論その部隊号についても一切部外に発表を避け、機密保持上遺憾なきを期せられたし。命により通牒す」 |

まさに陸軍の“虎の子”なのである。

意気ごみのほど見るべしであった。

昭和十年、昭和十一年と在満兵備を改善する機あるごとに、この旅団は増強された。

昭和十一年の在満兵備改善をおわっだ段階で、この旅団の編制・装備はつぎのようになっている。

旅団司令部 参謀二名を有し、修理車、付属車をもった材料廠を付す

独立歩兵第一連隊

本部

三個大隊、大隊は各三個中隊(軽機、擲弾筒各九)、機関銃一個中隊(九二式重機八)

歩兵砲一個中隊 (九二式歩兵砲四)

速射砲一個中隊(三七ミリ砲六)

軽装甲車一個中隊(九四式軽装甲車一七)連隊総人員二五九〇、車輛二九七

戦車第三大隊

本部

軽戦車二個中隊 八九式戦車二六

材料廠 二一九四式軽装甲車一四大隊総人員三七六、車輛九二

戦車第四大隊

本部

軽戦車三個中隊(八九式戦車四五)

軽装甲車一個中隊(九四式軽装甲車四一)

装甲自動車一個中隊(九二式装甲自動車一七)

材料廠 一大隊総人員八五六、車輛一九二

独立野砲兵第一大隊

本部

三個中隊 各中隊九〇式野砲四大隊総人員六六七、車輛一三〇

独立工兵第一中隊

人員一九四、車輛一六 |

総計してみると、この全車載旅団は人員約四七五〇名、車輛七四四輛になる。定数上はトラックは全部六輪とされているが、これらが充足されたはずはないから、紙の上だけのものであろう。

これが試験的部隊にせよ、軍機械化のよび水とも、たたき台ともなっていくことが期待されるのであった。

ところで、この旅団の主戦力というのは依然、歩兵なのであって、戦車ではない。

昭和十年十二月六日渡辺錠太郎教育総監は、軍・師団教育主任参謀などを会同させた席で訓示をあたえている。

| 「今般戦車隊教練規定を発布して、国軍戦車に関する教育の画一を期せんとす。そもそも国軍の戦車は一般歩兵との協同を緊密にし、歩戦一体よくその威力を発揚して全軍戦捷の途を開拓するをもってその本質とす……」 |

だから、混成旅団のなかの戦車第三大隊も第四大隊も、主兵たる歩兵連隊を支援する協同戦闘が主務であった。

したがって、この“虎の子”はドイツで生まれた「装甲師団」のミニ版ではない。

むしろ「自動車化師団」のミニ版というべきである。

戦車大隊はまだ戦闘の根幹として「歩兵よ、ついてこい」というのには程とおい存在だったのである。

しかしそれはそれとして、この“虎の子”は大きな問題をかかえていた。

それは戦車である。つかえるものは八九式戦車しかない。

これは歩兵直協用としてつくられたもので、最高時速は二五キロ、このころには速度をましてきている自動車と行動をともにすることのできる代物ではない。

機械化部隊をつくった意気ごみはともかく、この“虎の子”は生まれながらのちんばであった。

編制の側が先走って部隊をつくったものの、兵器の方がついていけなかったというのが実状である。

技術本部もだまってはいられない。足の速い戦車を、すぐつくらねばならない。

「満州に戦火あがる」となって、技術本部も関係当局も急にいそがしくなってきた。

おくれていた装備を、いそいで改変充実しなければならぬから当然である。制式の制定があいつぐ。

昭和六年 九〇式七・五センチ野砲

九一式一〇センチ榴弾(りゅうだん)砲

昭和七年 九二式歩兵砲

九二式重機関銃

騎兵用の装備として九二式重装甲車が制式化されたのもこのときで、戦車は歩兵のものである、ということから装甲車と称したが、実質は軽戦車である。 |

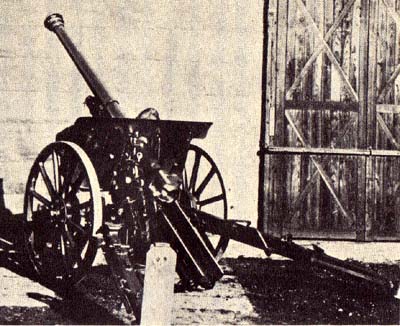

九〇式野砲 三八式(改)野砲より射程の大(13,890メートル)なることを求めて制式とされたが抗堪試験で落第、主力野砲とならなかったもの。

車輪をタイヤにしトラクター牽引とし機械化部隊用に使用した。

(制式決定審議の時の写真) |

|

|

|

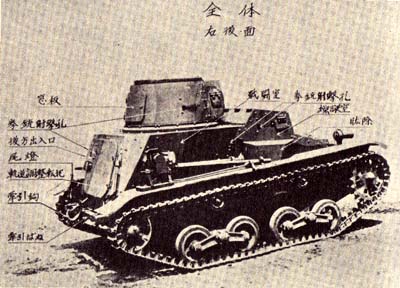

九四式軽装甲車 制式決定審議の書類につけられた試作車の写真 |

翌八年になって、九四式軽装甲車とよばれるものが誕生した。

“豆戦車”である。

これは英国のヴィッカース・カーデンロイドの「ブレンガン・キャリアー」を原型としたものである。

「プレンガン・キャリアー」は、簡単な全装軌式の小型装甲車にプレン軽機関銃をのせたもので、使い途を考えると捜索、警戒、連絡のような戦場での任務から、第一線部隊に弾薬、補給の任務まで、すこぶる便利に使えそうな装甲車である。

これを買い入れて研究した技術本部は歩兵学校などの意見をとりいれて、カーデンロイドにはない砲塔をつけてこれに軽機関銃一挺を装備することとした。

東京瓦斯電気工業株式会社に試作発注されて、昭和八年竣工、翌年「九四式装甲牽引車及九四年3/4トン積被牽引車」として仮制式が上申された。

あきらかに補給用が主目的で、装甲車は牽引車であると同時にトレーラーをはずせば、豆戦車の性格をもっていた。

歩兵用の装甲車または戦車隊の補助車輛とする意図であった。

これを制式決定の照会にたいして参謀本部から「異存はないが、名前を九四式装甲牽引車から九四式軽装甲車にかえろ」という注文がでて、この名にきまったのである。

これはこのあと非常に便利に使われ、日本軍の機械化は豆戦車からはじまった感がある。

これの最初の要目をつぎに記述する。

九四式装甲牽引車要目

全装軌前方起動、旋回砲塔つき

全重量 約二・七トン

全長 三・〇八メートル

全幅 一・六二〇メートル

全高 一・六二〇メートル

最低地上高 〇・三メートル

履帯幅 ○・一六四メートル

装甲 一二~六ミリ

発動機 空冷式四気筒

標準馬力 三二馬力

最大速度 単車 四〇キロ、一・五トン牽引三〇キロ

行動能力 約一〇時間(平坦地平均速度一六~二〇キロで)

徒渉水深 〇・六メートル

武装 車載機関銃一

乗員 二名

被牽引車 自重〇・七四トン積載量約〇・八トン |

九四式軽装甲車は改造され、おおくの目的に使用された。

これは延線車とよばれた電線架設用の車輛である

|

九四式軽装甲車が生れてくるとなって、陸軍は全軍的に軽装甲車訓練を行うことをきめた。

師団軽装甲車訓練所を第二師団以下在鮮二個師団までの計一一個師団に設け、その教育要員を戦車第二連隊で教育し、これが基幹要員となって各師団での訓練が開始された。

昭和十年のはじめであった。

昭和十二年(一九三七年)、支那事変の勃発(ぼっぱつ)とともに、軽装甲車は戦闘に参加することになった。

独立軽装甲車中隊が編成され、重要な師団に配属され出動した。

しかし本来の目的のように敵前弾雨下で弾薬補給にあたるケースはすくなく、むしろ戦車として使われることの方が多かった。

当時、戦車の数はすくなく、師団に配属されることもめったになかったから、各師団ともこの“豆戦車”を、おおいに利用したのである。

こうなると軽機関銃一挺ではものたりなくなって、砲塔を改造して三七ミリ砲を装備したものもつくられた。

戦車、牽引車のエンジンのディーゼル化にともなって、これは三七ミリ砲装備の九七式軽装甲車へ発展する。

これでも重量四・二五トンという豆戦車である。

ささやかだが軍装備の、キャタピラ化もこれを基盤にして行われて、この車体をつかって通信建築車、化学兵器の消毒車、撤毒車、気球繋留車など多目的につかわれたのである。

この軽装甲車が基盤になって戦車隊が拡張できたことはみのがせない。

戦車二個連隊でどんなに教育しても、細胞分裂的拡大には限りがある。

操縦からエンジンの取扱い教育など、全軍的に要員をつくりだし、彼らが運用した軽装甲車隊が支那事変の後期になって編合され、装備を改編されて戦車連隊に発展することになるのである。

この際一挙に各師団に戦車訓練所ができていたら、などと思うのは筆者の繰言にすぎまい。

昭和十年十二月十六日、東京の技術本部で「第十三回軍需審議会」がひらかれた。

いつから名前がかわったか詳(つまびら)かにしないが、まえの技術会議の機能をもつ会議である。

議題は「九五式軽戦車仮制式制定の件」その他である。

会長は陸軍次官古荘幹郎中将、委員として技術本部、造兵廠、兵器本廠の関係部長、参謀本部の編制の主任課長、陸軍省の軍事課ほか関係課長、教育総監部の第一課長らが列席、幹事長は陸軍省統制課長の木村兵太郎大佐であった。

騎兵監の蓮沼蕃中将もオブザーバーとして参加していた。

さて、この会議は、軍機械化の眼目となる兵器、すなわち戦車を、どのような発想でつくるかを決定した重要な会議なので、その経過をおってみたい。

出席者の手許には「九五式軽戦車審議経過の概要」「九五式軽戦車概説」などの資料が配布されている。

幹事長 「さる十三日、幹事会をひらき審議いたし仮制式とするを適当と認む、という意見であります。ただしこんな意見もありました……」

会長「質問をどうぞ」

河辺正三大佐(教育総監部第一課長) [審査の起因には、『本邦戦車の体系中に機動性を主とする快速戦車を必要とする要望あるにかんがみ、技術本部案として本戦車の研究に着手す。本戦車の目的は機械化部隊の機動戦車とし、あわせて騎兵装甲車隊の核心とするにあり』とあるが“機動戦車”というのは何ですか? 機動性を主とする快速戦車の意味ですか?」

幹事長「そうです」

会長「搭載燃料でどれくらい走れるかね」

土岐少佐(技術本部の主任者)「一〇時間以上であります」

会長 「最大速度をだすと減るね」

土岐「やや減りますが、一〇時間程度であります」

会長「そうすると四〇〇キロは移動できるわけだね」

土岐「そうです。……いや、それではエンジンに悪いから機関や乗員の疲労も考え、二五〇キロくらいが誤りのないところであります」

河辺大佐「さきほどの機動戦車に関連してですが、この戦車は戦車としての性能をもたせつつ、なお速度を快速にするというためには、どちらかに犠牲をはらっていると思うのですが、これらにかんして、依然この戦車は戦車としての性能をもっているのか、例えば装甲の威力などについてです。

これらについて実用試験者側の意見を伺いたい」

木村民蔵大佐(戦車第二連隊長)「この戦車は機動力と武装の点では、機械化部隊用戦車としては適当だと思いますが、装甲の点は不十分であって、戦車としての価値は、ひくいと考えております。

装甲(六ミリ~一二ミリ)を、もつと厚くしなくては現在の七・七ミリの鋼心弾や対戦車砲にたいして、抵抗力がないのであります。

戦車隊といたしましては、機動部隊と行動をともにしうるだけの速度は、ぜひ必要とは思っていますが、その範囲内で、できるだけ装甲を厚くしていただきたいと思っております」 |

|

会長 「馬場大佐はどうです?」

馬場正郎大佐(委員・騎兵監部高級部員)「騎兵といたしましては、その性能が速度を要求する兵種でありますので、若干装甲の威力は落しても現在の速度(最大四〇キロ)、武装で今後も大丈夫と思っております」

河辺大佐「もう一つ質問します。ただいまのようなことだとするならば、つづいておこる疑問は、いま要求されている程度の速度をもたせて、なお何とか装甲の威力を増すことができないか、という疑問です。

虫がよい注文と思うが、どうでしょうか?」

土岐少佐「戦車隊からの実用試験の判決にある『装甲三〇ミリを要す』というのと、『なるべく増せ』というのは、おなじなのでしょうか?」

河辺大佐「戦車隊の方がどれだけ要求しているか知りませんが、たとえ装甲を犠牲にしても速度がほしい、というのが騎兵方面の実用試験の結果ときいておりますが、いまの速度をもたせてなお戦車隊の要求されるところの装甲がえられぬものか、という疑問なのです」

土岐少佐 「それは対戦車火器の標準をどこにおくかによってちがってくるので、ある標準にたいして抗堪性をうるなら、それ以上一ミリ二ミリ厚くなっても無駄でありますから『なるべく厚くしてくれ』ということはあまり意味がないと考えます。

われわれの考えでは、まず七・七ミリの鋼心実包(じっぽう=重機関銃弾)にたいするまでを標準として、その上のものは止むを得ないとしています。

そうするとこの一二ミリ程度がいちばん能率の良いところである、こう考えております。

なお部分的に一、二ミリ増すということは、速度を著しく犠牲にすることなしに実行することは、技術上可能であります」

会長「戦車隊の方では、いまのような防御威力では、編成なり用法なりをどうしてみても、こんなものが機械化部隊のなかにあってはいけない、という御意見か、あるいはまた、これでも編成とか用法とかによっては、あった方がよいと思われるのでしょうか?」

木村大佐「現在の装甲自動車隊に装備するのならよいが、これを戦車隊の主力戦車とすることは適当でない、と思っております。その理由は、装甲がうすければ戦車としての威力を発揮できないからであります。

戦車としての威力を発揮するには、対戦車砲にたいする能力がなければなりません。

具体的に申しますと戦車がその威力を発揮するためには、どうしても敵前二〇〇メートルにせまる必要があります。

したがって、すくなくとも二〇〇メートルまでは対戦車火器を制圧しつつ接近せねばなりません。

またいっぽう、速度、速度と申されますが、いかに速い速度をもっていても、部隊として行動するならば、その速度は一〇~一五キロ以上には発揮できません。

たとえば習志野原でどんな速い速度のものでも最大限二〇キロで、それ以上はだせません。

敵の陣内にはいれば五、六キロであります。

そういう状態において戦車の威力を発揮するためにたのみとするのは装甲であります。

その装甲がうすいために対戦車砲にやられるならば、戦車としての価値はないことになるのであります。

元来、欧州大戦において戦車が生まれたというのは装甲でございます。

その装甲が弱いようでは、戦車としての価値はないと考えております。

したがって常速二〇キロ内外の速度、要するに自動車部隊と行動をともにしうる速度は、ぜひ必要なので、最大速度は三〇~四〇キロにならねばなりませんが、この速度をたもってなおかつ、なるべく装甲を厚くしていただきたい。

具体的に申し上げると三〇ミリほしいのであります。

したがって現在の戦車(審議されているものは六・五トン)より二トン程度増加するのは、やむをえないと考えております。

いまの戦車は現在の軽装甲車を大きくしたにすぎないものと思っております。

戦車としての威力は不十分と考えております」

会長「これは“機械化部隊の機動戦車”と書いてありますね。いまの軽装甲車にかわるべきものとか、あるいは装甲自動車にかわるべきものとかいう意味では有効であるのか、それはどうでしょう」

木村大佐 「それは有効と考えております」

会長「いまの機械化部隊の編成、あるいは装備、あるいは用法において、こういうものが国軍にあった方がよいかどうか、ということになれば……」

木村大佐 「それはあった方がよろしゅうございます」

会長「それではほかの御意見をうかがいましょう。御意見がありましたらどうぞ御遠慮なく……ありませんか?(発言者なし) 御意見がないようでありますから、九五式軽戦胆仮制式制定の件は可決をみたものと思います。 つぎは……」

|

今に生きる九五式軽戦車 バンコク、国境警備隊司令部前(大塚康生氏撮影)

|

戦闘の運命は、はるか以前に、机の上できめられる。

古壮陸軍次官が、装甲車にかわるもの、機械化部隊のなかで“機動戦車”の役割をはたすであろうとして統裁可決したこの軽戦車は、ついに“機械化部隊の戦力”として使われることはなかった。

しかし四年後の昭和十四年、この戦車はノモンハン事件に登場することになる。

前記の審議会で木村大佐が「こんなものは戦車としての価値はないのだ。戦車隊の主力戦車とされてはこまるのだ」といいきった、機関銃にどうにか対抗できるようにつくられた、装甲一二ミリの九五式軽戦車は、戦車第4連隊に装備され、ソ連軍の四五ミリ対戦車砲と対決することになる。

またこのとき戦車第三連隊は、さらに旧式の八九式(軽)戦車(昭和三年設計、六年に量産。装甲一五~一七ミリ)で戦い悪戦苦闘するのである。

戦場にのぞんで部隊指揮官は武器の遅れをあげつらうことはできないし、将兵は黙々として操縦桿をにぎり、銃砲を操作するほかないのだ。

木村戦車連隊長が審議会の席上、敢然として述べたその意見は、数年後のノモンハンの悲劇をみとおした、警世の言というべきものであった。そしてこの木村連隊長の危惧は現実となり、太平洋戦争にまでつづくのである。

日本軍で「装甲」の問題が、何となく消極的な攻撃精神のないかのような態度や考え方で論じられたことは否めない。

「矢弾丸(やだま)をものともせず」という歩兵的攻撃精神からそうなるのだが。

「防護防弾の軽視」は戦車界だけのことではなかった。太平洋戦争の初期、連合軍を圧倒した海軍の「零戦」にせよ、陸軍の「隼(はやぶさ)」にせよ、悩んだのは、軽防備であり、手こずったのは米軍機の重武装・重防備であった。

戦車もこうして、軽量、軽武装、軽装甲の線にすすんだ。重武装・重装甲の敵戦車にたいし、手こずり、手も足もでないことになるのである。

top

**************************************** |