|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

Ⅳ ノモンハンの惨敗とドイツ軍の電撃戦

12 ノモンハン前夜 top

すべては出発点にもどってしまった。

だが国家非常のときである。あれも駄目、これも駄目と迷っているときではない。

号令をかける指導者がいなければ、それぞれの主任者が協力しあって思想を統一し、ともに進もうではないか。

当然おこるべき声はおこった。

主唱したのは、戦車教育の責任をおう教育総監部第四課長の星野利元大佐であった。

陸軍省軍事課長の岩畔豪雄大佐によびかけた。

このさい非公式なものだが「戦車研究委員会」をつくって、中央部をはじめ関係部局の主任者の参加をもとめ、意志の統一と機械化の促進をはかろうではないか、という趣旨であった。

岩畔大佐は一も二もなく賛成した。参謀本部側に異存のあろうはずはない。

駒がそろって戦車研究委員会が発足することになった。

これまでの各方面手さぐりの前進にくらべれば非公式の組織とはいえ、それぞれ担当責任者の集まりであるから総合的に能率のあがる組織である。

ときはすでに昭和十四年三月であった。

防衛庁戦史室の近藤新治戦史編纂官は、戦車にかんする研究を昭和四十六年五月号の「国防」誌上に発表しておられるが、以下これによって戦車研究委員会の実績をたどってみることにする。

第一回の委員会の会合は、昭和十四年三月四日に開かれた。委員会の構成メンバーは次のように、用兵、装備、研究の全部局を網羅し、戦車界でこれまでも、このあとも、主要な役割を演ずる人びとであった。

陸軍省軍事課 岩畔豪雄大佐(課長)

中山大佐(編制班長)

木下中佐(資材班長)

兵務課 向田宗彦中佐(のちにマレー作戦の戦車第一連隊長)

戦備課 西村中佐(軍需動員の担当課である)

機械課 園田大佐(戦車整備の担当課である)

吉松喜三中佐

参謀本部第二課 武居少佐(作戦の担当課である)

第三課 金子少佐(編制担当の課である)

教育総監部第一課 八野井少佐

第二課 林 少佐

第四課 星野利元大佐

中村貢少佐

技術本部 原乙未生大佐

中野 少佐

歩兵学校 宇野中佐

戦車学校 岩仲義治大佐

重見伊三雄中佐 |

戦車の研究をするとなると、まず第一に、参謀本部は戦車の体系について一体どんなことを考えているのか、というのが問題であった。

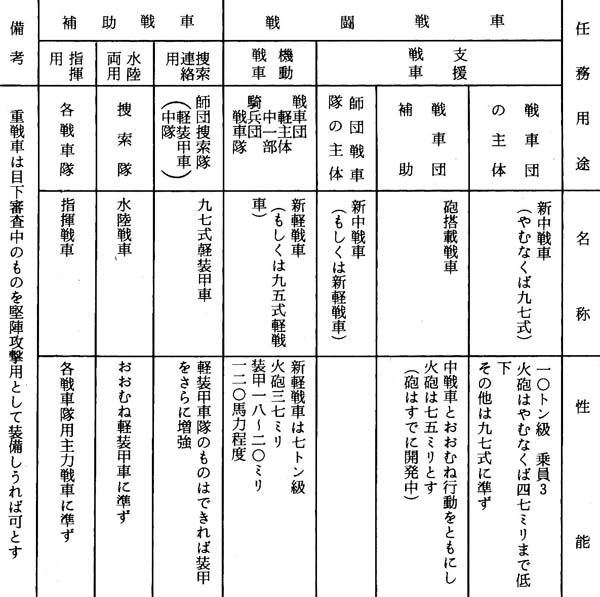

これについて参謀本部側から提示した案は、すでに戦車研究方針などを述べてきた本書の読者にはお判りのことであるが、下表のようであった。

混成第一旅団を廃止したあとだから機動兵団という思想は姿を消しているが、軽戦車を主力戦車とした機動軽戦車団という考えは、残っていたようである。

この戦車体系は、すでに“軽い戦車を多数”という方針を根底にもっている中央部当局者であるから、基本的には異論がでるはずはない。

この表のなかの「新中戦車」というのは、九七式チハ車につづくものだが、これについて陸軍省機械課の委員から設計条件の説明があった。

まず武装であるが、「砲はまず五七ミリ戦車砲とするも、対戦車砲または機関砲を備うることあるべきを予期すること。

将来戦においては戦車は、対戦車戦闘の余儀なき機会おおきを顧慮す」(傍点、筆者)とあった。

これは今後の戦闘様相からすると、戦車の相手にするものは、敵の機関銃や火器などであるのか、敵戦車の装甲なのであるか、という点できわめて重要な問題であった。

これまでの戦車の審議では、五七ミリ低初速砲に異論はおこらずに経過してきた。

しかし研究会の決議事項では

「一応五七ミリ砲とするが、火砲威力についてはなお研究す。

対戦車威力のつとめて増大した新火砲を研究し、さらに口径にかんしても研究す」

とされている。

妥当な決議といえよう。

装甲については「おおむね九七式中戦車程度として口径三七ミリ砲の徹甲弾の直射にたいし射距離三〇〇メートル以上において抗堪(こうたん)し得しむ」と従来のような方針が説明されたが、それにはあまり異論はなかったという。

これも従来の経緯から当然といえるが、この基準となったと思われる日本軍の三七ミリ対戦車砲の性能がわるかったのではないか、という疑問については、すでに述べたとおりである。

星野大佐主唱による戦車研究委員会は、このように軍政的施策の総合の役割を演ずることとなり、参加者はその決議にしたがって担当業務を推進することとなった。

星野中将はこのころを回想してこう語っている。

「このころ、岩畔大佐とどんな戦車をもつべきかについて話し合ったとき、彼はこんなチャチなものでよいのか?

もっと装甲の厚いものをつくろうじゃないですか、という。

私は装甲のうすいものでも多い方がよい、といういまの方針は止むを得ないのではないか。

装甲の厚いものを数おおくつくれるか?

第一そんな大きなものは日本ではつくれないよ、いやつくれぬわけはない、という問答をしたことがある。

何でもこのころ一〇〇トン戦車がつくられたという話をきくが、私はあの実行力のある岩畔君なら、軍事課長でもあるし、ほんとに一〇〇トン戦車をつくらせたのではないかと思う」 |

原乙未生氏監修の「日本の戦車」にも「昭和十五年、重量一〇〇トンの超重戦車が試作された。

外観は九五式重戦車をさらに大型にしたようなもので、主砲塔に一〇センチ加農(カノン)砲を搭載し、前後にも小砲塔を備えた。

製作は極秘裡に行われ、完成後試験場への運行も夜間のみ利用され、日中は覆いをかけてカムフラージュした。

しかしテストの結果は予期の性能をあげえず、車体は破壊された」という記事がある。

これがはたして、星野中将のいうように岩畔大佐の発意によったものかどうか、確認はできない。

しかし時期も符合するし、岩畔大佐という人はスケールの大きな人だったから筆者は、この人ならやりかねないと思う。

「こんなチャチな戦車でよいのか」は、まさに痛烈な批判であった。

またこのころ、軍内にたいしてだけでなく、戦車自動車工業関係の企業に呼びかけて、機械化国防協会という外郭団体もつくられた。

原点にかえって総合的に再発足した年であった。

ソ連軍の戦車の増強は、見すごせない状態になっていた。

陸軍中央部も、想をあらたに真剣な対策にかかった。

ここで、このころソ連軍のもっていた戦車がどんなものであったかに目を向けることとしよう。

戦後の今日、これについての詳細は周知のことであるが、当時、日本軍がどの程度これらの情報をキャッチしていたかを、まず見ることとしよう。

上の表は昭和十一(1936)年七月の「新戦剌研究方針」審議のとき、各委員に参考資料として配布された「列強歩兵支援用主力戦車の参考諸元表」による。

つぎは昭和十二(1937)年はじめの情報である。井上機動兵団視察団は下表の諸元を報告している。

|

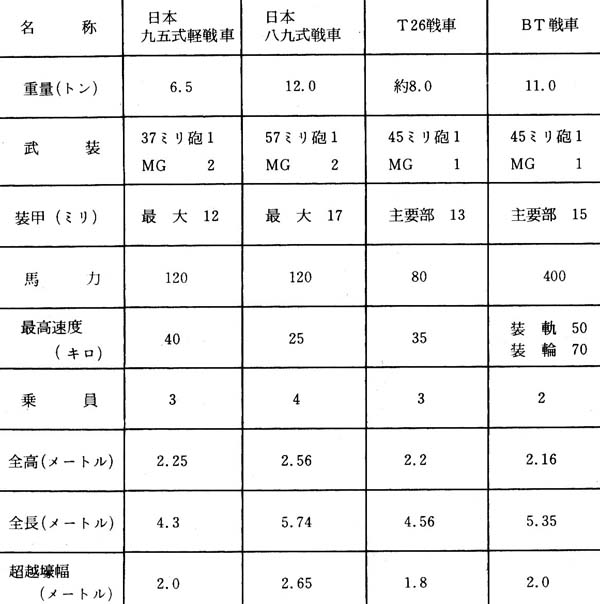

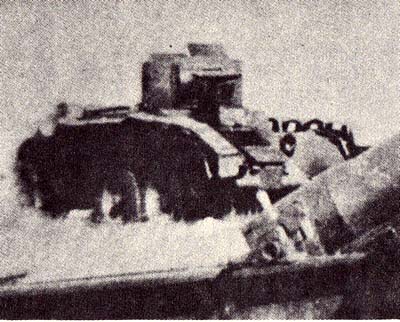

一九三五年キエフ付近大演習におけるBT7-Ⅱ戦車

|

両情報に差はあるが、T26もBT戦車も四五ミリ砲を装備していることは間違いない。

BT戦車の乗員は三名が正しい。

ソ連の中戦車は、このBT戦車からあの優秀なT34にすすみ、重戦車はこの表のT30の三〇トン戦車もつくられはしたが、T32の四五トン戦車をへてKV戦車となって定着し、これが昭和十六年以後の主力重戦車となったのである。

主流をなしたBTからT34への流れの特徴は、要するに重火力、高速、そして高馬力、すなわち路外走行能力の大なることであった。

T26もBT戦車も、装備している火砲は対戦車砲であった。

ソ連軍の戦車砲が対戦車能力のあることは、井上視察団もすでに知っており、つぎのように報告している。

「ソ連軍戦車の特徴は、その形態小にして快速なると、独特の砲塔に優秀なる四五ミリ対戦車砲と無線器材を装備せるにあり。

戦車装備四五ミリ砲の重要諸元、次の如し。

砲身長 四四口径(二・六メートルとの説あり)

最大射程 五〇〇〇メートル

徹甲弾初速 約八〇〇メートル

発射速度 一分一二~二〇発(自動装填式)」 |

実際は四六口径対戦車砲である。情報は大体正確だったわけである。

(口径というのは、砲の大きさ、性能などに重要な関係があるので、ここで簡単にふれておく。

もともと「口径」という用語は、砲身の内径、すなわちその砲身のなかを通過する弾丸の直径をさすのであるが、注意しなければならないのは、まったく別の意味にも使用されていることである。

それは、砲身の長さをあらわす単位としても使用されるのである。砲身長が口径(砲腔(ほうこう)の直径)の倍数であらわされる。

たとえば、前出のソ連戦車砲の場合、四五ミリ四六口径となる。

すなわち、この砲の砲身の長さは四五ミリ×四六、二・○七メートルである。

いいかえれば、この場合の「口径」の値が小さいほど砲身が短くなる。

砲身長は、弾丸の速度に大きな関係がある。

簡単にいえば、おなじ口径(砲腔の直径)の砲ならば、砲身のながい方が弾丸をはやいスピードで射ちだすことができるのである。

つまり長砲身砲の弾丸初速は速いということになる。

戦車の搭載砲について説明すると、歩兵などが相手ならば短砲身の榴弾砲でじゅうぶんだが、敵の戦車の装甲をぶちぬくためには高初速の長砲身砲、すなわち加農(カノン)タイプの砲が必要となる。) |

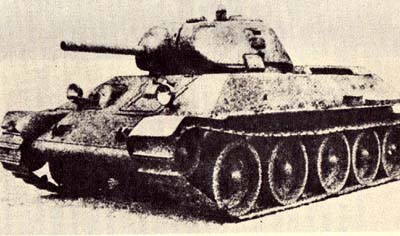

さてT34は七六・二ミリ三〇口径砲を装備して生れたが、これが大戦中ドイツ軍戦車と火力・装甲力戦を演じ、七・六二ミリ四一口径、同口径対戦車・対地上敵両目的砲、八五ミリ五一口径両用砲と強化され、装甲も一六~四五ミリで発足して二〇~七五ミリにまで厚くなり、武装戦のはなばなしい格闘をみせることになる。

しかし日本軍は、このT34には終戦の年の、かの満州侵入までお目にかかっていない。

また不整地通過能力のすぐれたことは、モスクワ攻防戦でドイツ軍をびっくりさせたものであるが、その前身であるBT戦車もそうであった。井上視察団はすでにその報告で討及し、つぎのように述べている。

「戦車の一トン当りの馬力著しく増大しつつあり。BT中戦車は三二馬力(八九式中戦車一〇馬力、九五式軽戦車一七馬力)。

戦車の一トン当り馬力大なるは、戦車速度の発揮を容易にするのみならずとくに不整地における戦車の壕通過、鉄条網通過に際し、無理を生ぜず行動しうるの利あり。

旧式戦車のごとく機関の全能力、あるいはそれ以上を無理に発揮せしむるごときは、各国これを避けつつあり。

じつに戦車速度の大は対戦車戦闘における戦捷の重大要素にして、現在、戦車発動機の進歩は、これをゆるすにいたれり」 |

|

ソ連軍の軽戦車T26BⅡ 45ミリ砲搭載、第二次量産型

|

ソ連軍の主力戦車となったT34/76A 初期量産型

|

ソ連軍の戦車の馬力が強く、泥濘(ぬかるみ)の土地においても行動能力のすぐれていたことは、その特徴であった。

自国の道路がわるく、春秋に泥濘期のあるお国柄からいって、きわめてよい設計といえる。

前記情報のBT戦車の重量八・五トンや一一トンは初期のもので、ノモンハン戦当時はBT戦車の最終型で、そのBT七型Aの重量は一三・八トンとなっていたが、発動機馬力も四五〇馬力と増加し、トン当り馬力は依然、三二・六馬力という強力なものであった。

日ソ相闘うとなれば、日本軍戦車隊の九五式軽戦車と八九式戦車のぶつかるべき戦車は、こういう性能をもったものであった。

そして、日本軍の戦車は敵機関銃などが主敵で敵戦車と戦うことは二の次のことと考えていたのだが、ソ連軍は対戦車手段のもっとも有利な方策は戦車である、という方針をとっていたのである。

これもまた井上視察団のころ明らかに知られていた。こう述べている。

「対戦車戦闘に戦車を使用の趨向。

英軍およびソ連軍においては、対戦車戦闘の最良の手段は、戦車をもって進んで敵戦車を撲滅するにありとなしあり。その他の諸国にあっても戦車にはかならず対戦車威力ある戦車砲を装備しつつあり」 |

すでに昭和十二年初頭の報告であり日本の戦車界に知られていた情報であった。

昭和十四年に戦車委員会の人たちが、日本の戦車の備砲の方針について疑問をもったのは、当然のことである。

相手は容易ならぬ強敵なのである。

13 痛恨、ノモンハン top

日本の戦車界が原点にかえり、再出発したのが昭和十四年(一九三九年)であった。

その前年の十月に中国戦線では武漢三鎮を占領し、戦域は南にのびて広東を占領するにいたったが、戦争終結のきめ手にはならなかった。

中国戦線に八〇万もの軍隊を動かし消耗をつづけていては、軍備充実にさしさわることは明らかだが、事変終結のめどはたっていない。

満州の戦備に不安をかんじていた日本陸軍は政府の尻をたたいて、ソビエトを牽制するためにドイツ・イタリアと結んだ防共協定をさらに進めて、これを軍事同盟にもっていこうと躍起になっていた。

いっぽうヨーロッパでは、ヒトラーは昭和十三年三月、オーストリアを併合し、さらにチェコスロバキアの一部の併合を主張して戦争一歩まえとなる。九月にミュンヘンの会談で、どうにか決裂をまぬがれたものの、何をしでかすかわからず、まことに騒然、不安のなかに迎えた昭和十四年であった。

満州にある日本軍の部隊はもちろん対ソ開戦の機にそなえて、平時編制だが臨戦態勢である。

国軍の主決戦場は何といっても満州、それも開戦となれば主力は東方国境の国境陣地を突破しウラジオストークや沿海州のソ連軍の空海の根拠地を占領しなければならないのである。

その作戦実行の可能性について関東軍も大本営も、すでに自信を失いかけてはいたが、軍隊はもちろんそれを知るわけはなく、関東軍としては絶対にソ連に弱昧をみせるわけにはいかない。

国境紛争ともなれば、なおさらである。

強がりであったことに間違いはないが、満州国にたいしても日本国内にたいしても、関東軍の力に疑問をもたせるわけにはいかなかったのである。

軍隊はもちろん黙々として訓練にはげみ、わずかな兵力ながら戦車団三個連隊は東方国境の戦場を想いながら演習に専念していた。

昭和十四年五月、戦車第四連隊長、玉田美郎大佐は南満州地区で将校の現地戦術演習を行っていた。

大佐は歩兵の出身、歩兵大隊長のときに短期の戦車補備教育をうけ、戦車第四大隊付として一年余勤務して歩兵にもどり、また昭和十一年、陸軍戦車学校で師団軽装甲車要員の教官となって、十三年七月、戦車第四連隊の三代目の連隊長を拝命した人である。

戦車拡張期における部隊長たるべき人の標準的コースを歩んでいる。

のちに少年戦車兵学校の校長として、おおくの“若獅子”を育てあげた日本戦車界の功労者の一人で、現在も新潟県糸魚川市に御健在である。

演習をおわって兵営にかえった玉田大佐は、留守を守っていた連隊副官から、国境のノモンハンで彼我の衝突があったとの報告をうけた。

まったく聞いたことのない地名であった。

ノモンハン事件は五月十一日におこった。

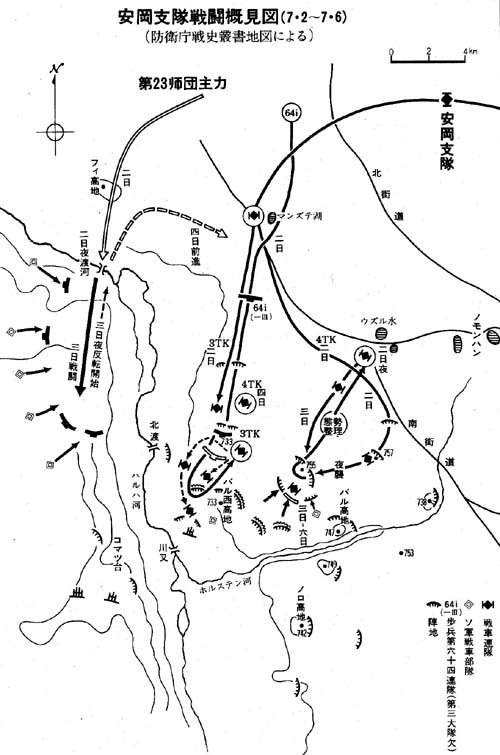

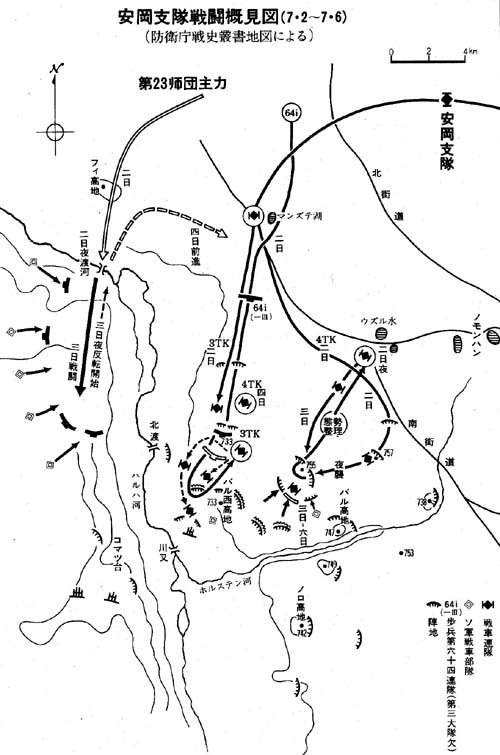

玉田中将は戦後、ノモンハン戦を回想して手記を書いておられるが、ノモンハン会の機関誌「ノモンハン」にも「安岡兵団の作戦と血戦」と題して手記をよせている。

これにはこう書かれている。

昭和十四年六月二十日、午後四時ごろであったと思う。

突然、戦車団司令部から、隊長に至急出頭せよ、という命令があった。

何事であろうかと自動車をとばして行ってみると、公主嶺の各部隊長が集まっている。

兵団長から安岡支隊の応急派兵にかんする命令が下された。行先はノモンハンである。

それにつづいて、支隊参謀として配属された関東軍の機甲主任参謀の野口亀之助少佐から、ノモンハン方面の戦況と関東軍の作戦構想の概要についてつぎのような説明があった。

「第一次ノモンハン事件(五月十二日朝来、ノモンハン地区で外蒙兵と満州国軍兵の衝突がおこり、ハイラルの第23師団は捜索隊と歩兵一大隊とを派遣、五月二十八日、戦闘のすえ撃退したが、捜索隊は隊長戦死など大きな損害をだし、撤退した)いらい増兵していた敵は、さる十八、十九日、突如その飛行機をもって大挙越境、カンジュル、ハロンアルシャンを爆撃し、人馬軍需品に損害をあたえ、またハルハ川をうばい、在ツォガンオボ満軍を包囲攻撃中で、なおノモンハン方面にも有力な機甲部隊が侵入してきている。

関東軍はこの敵を撃滅するため、安岡支隊をもってハルハ川上流方面より、ハイラルにある第23師団をもって同川下流方面より外蒙に進入、ハルハ川左岸の台上にある敵の砲兵を挟撃し、一挙に勝を制せんとするものである」 |

聞くからに、放胆にして雄渾(ゆうこん=雄大)な作戦構想であった。

しかし、応急派兵の編成について一つの問題があった。

それは今年八月一日に、かねての軍備計画でわれわれの戦車隊が母隊になって新戦車隊が新設されることになっていたことで、その転出人員を残していくことになると出動部隊の編成は、ずっと小さいものになってしまう。

この点をどうするかと野口参謀にただしたところ、

「その考慮はいらないでしょう。

こんどの関東軍の出動は大規模だから、わが軍が行けば敵は戦わずして逃げるかもしれぬ。

事件は短期問で片づくでしょう」という答であった。

そんな簡単にゆく見込か、ともちろん私たちが疑問をもつわけはなかった。

戦車団のノモンハン出動であった。

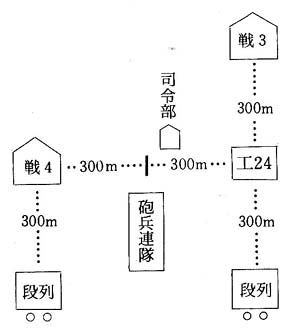

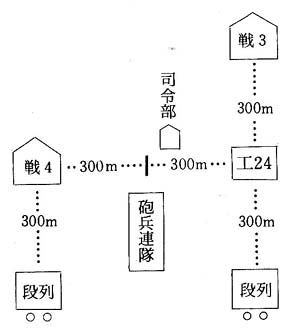

安岡支隊として臨機の編合を命ぜられたのは、独立野砲兵第一連隊(九〇式野砲二個中隊、八門)工兵第24連隊(二個中隊、車輛編成)、これに戦車第三、第四連隊であった。

これらの諸隊はともに公主嶺にいて、一年たらず前には混成旅団一家であったが、いまはわかれわかれの作戦任務に応ずる訓練をしている部隊であった。

あのときの歩兵はもういない。

しかし、こんどは戦車が砲兵陣地に突進する作戦だから、歩兵はわずかでよい。

これにえらばれたのは当時チチハルに駐屯していた、第七師団の歩兵第28連隊の第二大隊、もちろん徒歩編成である。

安岡支隊の編制は、つぎのように命令された。

安岡支隊(長、中将、安岡正臣)

第一戦車団(戦車第三連隊、第四連隊)

配属部隊

歩兵第28迎隊第2大隊 第7師団

第7師団衛生隊(チチハル駐屯) 〃

独立野砲兵第一連隊 関東軍砲兵隊

高射砲第12連隊の一個中隊 〃

牽引自動車一個中隊 〃

工兵第24連隊 軍直風(徒歩)

独立工兵第22連隊の一個中隊 〃

自動車第3連隊 〃

電信第三連隊の無線一個小隊 〃

「安岡支隊はその部下部隊をハンダガヤ~アルシャン間の地区に集中し、第23師団主力と策応しノモンハン方面に於ける爾後の作戦を準備せよ」というのが六月二十日に下された関東軍命令であった。 |

ノモンハン事件は、日本軍にとって重大な事件であった。

事件後の軍内における検討、戦後における各種の著書、また防衛庁戦史室編纂の公刊戦史もでていて、これを研究する資料は豊富である。

本書では、この事件については機甲興亡史の範囲にとどめるが、筆者にいわせれば「何ともつまらぬことをおこしたもの」で、また「何ともつまらぬ終り方をしたものだ」ということは確かである。

そしてすべて「敵情判断があたっていなかった」のである。

敵を軽視した。状況を誤認した。部隊の戦力を誤判した。

その作戦、戦闘の経過をみると、「用兵作戦は、おれたち専門家にまかせておけ」といっていた軍人連中の状況判断が、一つとしてあたっていないのも、この事件の特徴である。

ぼう大な将兵の血と汗で何をえたかというと「日本軍は第一次大戦以前型のものだ」ということを、日本軍の内部に痛感させた効果だけである。

しかも、それは、どうしてもやらねばならぬ戦さではなかったのである。

これは結果論的戦後批判ではない。

「陸軍省では岩畔豪雄軍事課長は、前年の張鼓峯事件の場合にもまして強く反対した。

『事変が拡大した際、その収拾のために確固たる成算も実力もないのに、大して意味のない紛争に大兵力を投じ、貴重な犠牲を生ぜしめるような用兵には同意し難い。

ことに今や膨大な軍備拡充を要求している統帥部が、このような無意味な消耗を認めるのは不可解である』として、とくに六月二十一日の省部首脳の会同席上、強く反対した。

しかし結局、板垣陸軍大臣の『一師団ぐらい、いちいちやかましくいわないで、現地にまかせたらいいではないか』という一言で決ってしまった」と防衛庁戦史室編纂の公刊戦史『関東軍剛』に明記されている。

筆者も翌十五年に軍事課勤務になったから、この間の事情を諸先輩からきいてよくおぼえている。

戦車委員会など大馬力をかけている岩畔課長が反対するのは当然である。

何ともつまらぬことをやったものである。

陸軍省軍事課長が“大して意味のない”紛争といったところで、植田謙吉関東軍司令官の命令を受けては、その部下部隊は“無意味の消耗”とは知るはずもなく、ノモンハンの戦場にかけつけるのである。

安岡支隊がそれであった。だが、軍命令による「爾後の作戦を準備するため」のアルシャン~ハンダガイから戦場地区への集中そのものが、大仕事なのであった。

|

|

公主嶺にいた部隊は、応急派兵の態勢をととのえるとすぐ鉄道輸送を開始、戦車第四連隊を先頭に六月二十一日から続々と満鉄の四兆線、白温線によって大興安嶺のなかの終点アルシャン駅に輸送された。

チチハルからこの支隊にくわわる梶川少佐の指揮する歩兵大隊は二十日、はやくもチチハルを発ってこの方面に輸送されている。

玉田大佐の戦車第四連隊は二十二日夕刻、ハロンアルシャンに到着、露営する。兵站部隊なども、すでに到着しはじめていた。

二十三日は整備と休養にあてていたが、その夜おそく玉田連隊に

「すみやかにハンダガイに進出し支隊主力の進出を援護せよ」という命令が下った。

ハンダガイは大興安嶺の出口で六〇キロ先である。

ところが何とも大変なことになった。

玉田中将はその手記にこう書いている。

「明くれば二十四日、戦車一小隊を尖兵(せんぺい)として戦備行軍に移る。

途中梶川大隊の重火器部隊に遇った。

あえぎあえぎの分解担送である。車に余裕があればのせてもやりたいと思うが、それもならずドンドン追い越して進む。

だが進むに従って路面の泥濘は甚しく、一方気温は上昇して機関が過熱する。

たびたび休止してこれを冷やすから行軍速度はおちる。

やがてハンダガイに近づくと、長さ二〇〇〇メートルにおよぶ大泥湿路面にぶつかってしまった。

故障車が続出する。

僚車がひいても動かぬものが出て、行軍長径は著しく伸びて行進はおくれるばかり。

ぐずぐずはしておれないから、連隊長は部隊には追及を命じてハンダガイに先行したが、到着した時は夕刻であった。

連隊の落伍戦車が全部ここに集結したのは翌二十五日になってであった。

自動貨車の相当数と連隊段列(補給部隊)は、この日になっても着かなかった。

後方でほかの部隊の輸送や軍需品の集積輸送に使用されていたのである」 |

六〇キロを前進するのに二日がかりという状態であった。

二十五日に安岡支隊は、第23師団長小松原中将の指揮下に入れられた。

第23師団はハイラルから南にむかってすすんでおり、二十三日には、すでにノモンハン付近で地上戦闘が開始されていた。

関東軍の考えでは、依然、安岡支隊はハルハ川の上流地区で左岸にわたって攻撃する予定であった。

だがこの方面の地形などは、さっぱり判っていない。現地にでた部隊がみずから偵察して状況をたしかめなくてはならない。

ふたたび玉田氏の手記による。以下、各所にこれを引用する。

| 「諸情報を総合してみると、敵は十数日前から、ノモンハン西方ハルハ川両岸地区に築城しており、飛行偵察によると戦車、自動車約八五〇、砲約七〇、包(パオ)および天幕約四〇〇、軍橋五などを確認している。相当な兵力のようである」 |

支隊の方面では斥候(せっこう)の衝突をくり返しながら敵情、地形の探索につとめる。

いっぽう後方は、悪路のため自動車連隊と戦列部隊の段列の総力をあげて燃料弾薬の集積につとめていたが、二十九日になっても約半量を集積しただけであった。

支隊長も参謀も頭がいたい。それよりも何よりもハルハ川を渡って左岸に進出する、という上司の意図なのだが、機械化部隊をわたすための渡河材料も湿地通過材料もわたされてはいなかった。

一体どうすればよいのか。渡河場がみつからねば、臨機の材料が手に入らねばどうしたらよいのか。

|

戦場へ、ノモンハン(玉田連隊、八木中尉撮影)

|

二十九日夕刻、「敵退却の徴あり。すみやかに八九三高地方面(当時タマダ地区と呼ばれた)に前進」という命令が下った。

この時期、さかんに「敵退却の徴あり」という言葉が使われている。

もともと安岡支隊出動の当初から、これだけの大兵力の関東軍精鋭部隊が国境につめかければ、敵は戦わずして逃げるかもしれない、という推測があった。

敵の謀略にひっかかったという説もあるが、とにかく「敵退却の徴あり」という空中偵察の報告もくるのであった。

命令をうけて各隊は急に色めきたった。

玉田連隊は第一梯団として六月三十日午前一時三十分、ハンダガイの農場を出発、そのほかの部隊は支隊長直率、二時間後これに続行することになった。

「だが、燃料不足のため吉丸、玉田両部隊の戦車各一中隊、高射砲、牽引自動車の両中隊、衛生隊の大部分をのこさなければならなかった。

また支隊司令部や梶川大隊、工兵中隊などに自動車を融通せねばならなかったので、連隊段列の有力、ことに増加携行した戦車砲弾までハンダガイに残留せざるをえなかった」 |

これがいよいよ戦場にむかう部隊の実情であった。支隊としての動きが機動部隊らしいとは義理にもいえない。

車のある部隊、ない部隊、その車もじゅうぶんとはいえぬ部隊を臨時によせ集めた集成部隊である。

チンバの部隊となっては兵団全部の動きは、足のおそい方にひきずられるから、動きの鈍いのは当然といえる。

しかもこの兵団が、地誌もよく調べられていないこの泥濘悪路の方面に使用されたのだから、部隊の将兵にとってはまったく不運というほかはない。

六月下旬に入ってからの降雨で予想外にぬかっているところが多く、川は水かさが増しているという戦場の状態であった。

だが玉田連隊は命令のとおり午前一時三十分に出発。

ハンダガイ西北方約七キロの地点に到達しだのは、午前九時であった。

約七キロ前進するのに七時間あまりかかった。

当然、行軍長径はのびている。あとの車を待つため大休止。

ここへ野口参謀がサイドカーをとばしてやってきた。

「第一梯団はこれから、先遣隊、梶川大隊をあわせ指揮して、依然、前目的にむかい前進」とつたえる。

いよいよ戦闘部署である。

道路をはなれて連隊は、併立縦隊で目的地を目指す。

九五二高地付近で、尖兵中隊として先行していた北村軒戦車中隊から報告が入る。

「中隊は午前九時二十分、八九三高地西側地区でBT戦車八、九輪と遭遇し、目下これを攻撃中」という。

「時は午前十時三十分。事はすでに一時間余を過ぎている。信頼する北村大尉のことだから大丈夫と思ったが、八九三高地は戦術上の重要地点であるし、また敵兵力は北村中隊とほぼ同等ではあるが相手はBT戦車であり、なお後続部隊があるかもしれぬから、遭遇戦を予期して急進することに決心した」

午後十二時三十分、八九三高地に到着して北村中隊の報告をうけてみるとこうだった。

この高地に急行していた同中隊は、午前八時ころ、高地にちかづくと敵の騎兵一小隊ほどがここを占領していた。

ただちに攻撃してこれを撃退して、この高地を占領した。

ところが五分ほどたつとBT戦車八、九輌、装甲自動車三輌、速射砲一一門の敵が東進してきた。

わが射程内に入るのをまって好機をとらえて急襲、激戦ののちこれを西南方に撃退したのであった。

「望遠鏡でしきりに敵を求めていた北村中隊長は午後一時過ぎ、軽砲一門を引っ張ったトラック一輌が、この高地西方約八キロの七六三高地東方の松の疎林をぬって東進しているのを見つけた。

『よしあいつを攻撃しろ』

『連隊長殿、ぶんどりましょう』

『よしやれ』。

北村中隊長は直ちに中隊を横隊にし、敵の退路を絶つように高地の斜面を下りつつ驀進(ばくしん)した。

高地の上からジッとみていると、そのうち敵はわれわれに気づいたようだが西方に逃げないでかえって東へ疾走した。

そこで北村中隊は完全に敵の退路を絶つ形となり、大きく右旋回し追撃した。

やがて敵は見えなくなったが、同中隊はなおもこれを急追している。

暫くしてドーンと一発かすかな音がして、淡い煙が立ちのぼった。

『アッ やられた!』

と思ったが、あとに続くわが戦車が発火点に殺到攻撃し、逃げ散る敵を追いかけていたが、午後二時半過ぎ、戦闘は終った。

戦闘を終った北村中隊は損傷車を牽引し、捕虜や速射砲、トラックなどをもって引上げてきた。

その報告や情報などによるとこうであった。

敵は中尉以下一一名、速射砲一を有する斥候であった。

わが戦車が迫ると見るや、かえって東方に走って凹地に入り砲をすえまちかまえて、わが中隊長戦車が先頭に立って勢い込んで凹地縁に現われるや下から打ち上げ、至近弾一発をもって底板と操縦手、北村大尉の胸を貫き、二人は散華した。

優勢な我と一戦を交えんとする自信と機敏さは、天晴(あっぱ)れなものであった。

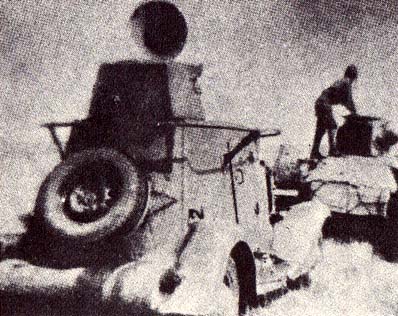

敵の速射砲は口径四五ミリ。

わが戦車砲の二倍以上の長さがある。

ゴムタイヤを装し運動性は軽快。

弾丸は尖鋭の長弾で、徹甲弾は被帽を有し、見るからに侵徹力の大を思わせる。

事実、射入角五度位で底板を貫いており、わが戦車砲とは雲泥の差である。

敵の戦車は装甲自動車と速射砲と三者一体となって戦闘している」 |

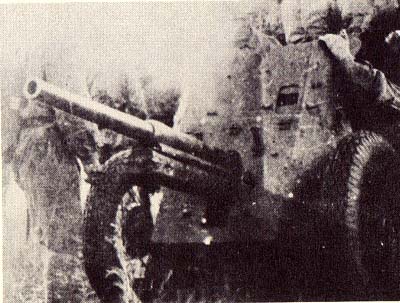

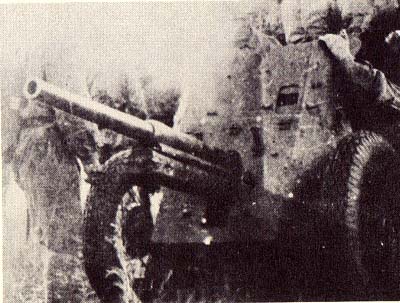

ノモンハンで捕獲したソ連軍の四五ミリ対戦車砲

(玉田連隊八木中尉撮影)

|

|

玉田連隊は中隊長の一人を失った。

容易な敵ではないようである。

これより先、支隊主力は午後二時すぎには九四四高地西方地区に到着、ここで開進待機の配置につきつつあった。

そしてこのころ、支隊の任務の変更がつたえられた。

「安岡支隊は小松原師団と近くならんで作戦するため、まず将軍廟に前進せよ。

燃料は、ドロト湖西南に集積せるものを使用せよ」というのであった。

玉田連隊長はホッとした。

増水したハルハ川をどうやって渡るか、おもい悩んでいた人たちも同様に救われた思いであったに違いない。

関東軍の参謀たちも第23師団長も、ハルハ川上流地区から機動することの無理をさとって呼びよせたのであった。

機械化部隊を使う側の計画は、綿密周到でなければならない。

図上で描いてみると、小松原兵団をもって北から、安岡兵団をもってハルハ河上流からノモンハン南方の外蒙に侵入、敵を挟撃するのは”雄渾壮大”かもしれない。

しかし、ろくろく兵要地誌も調べないで、この兵団をアルシャン方面に集中してこの始末である。

戦車、自動車が泥濘のなかでアップアップしただけである。

いま、後方兵站(へいたん)線も北にふることになった。

兵団出動いらいの苦労は、北満鉄道一本だけでの集中輸送を緩和したことを除けば、まったく徒労といわざるをえない。

安岡支隊の将軍廟方面への転進が開始された。まずドロト湖畔にむかう。

これも難行軍であった。

道路は自然道であり、泥濘の状態はこれまでとおなじだった。

損傷した北村中隊長車をひっぱって進んでいるが、その車の機関が焼けついてどうにもならない。

敵の手にわたらぬよう、途中で埋めた。

元来、戦車部隊長にとって、敵中に突進した戦車の損傷が悩みの種である。

戦車隊の生命ともいうべき戦車を敵手に委ねるなど、とんでもないことであった。

これは歩兵、砲兵にとっても同様で、兵器を失うのは最大の恥辱とされることだから、激戦となり戦車のように敵陣内を機動、戦闘する部隊としては、まことに頭の痛い問題である。

戦闘による損傷車となれば、必ずそのなかには負傷者や将兵の遺骸がある。

この収容、救助がこれまたほっておける問題ではない。

午後八時三十分ころに行進を開始した連隊は、約二三キロの行程を七時間もかかる難行軍をつづけて、東天の明るくなった午前三時三十分、ドロト湖畔についた。

「支隊出動いらい三度難行軍をしたが戦車団に改変されてから、機動の訓練を減じ、わが隊の将校の道路偵察、補修計画、作業指揮などの技能が低くなったこと、また戦車隊そなえつけの土工器具、湿地通過材料の不足などが痛感された。

また支隊の編成に牽引車中隊がありながら、燃料不足のため宝のもちぐされに終ったのは残念であった。

梶川大隊は配属自動車が別の輸送にまわされたので、徒歩で重い機関銃を負い、速射砲を人力でひいて追及せねばならぬことになった。

このため、その戦闘加入は二日おそくなることになった」 |

ドロト湖畔に梶川大隊をのぞく支隊の戦列部隊の集結はおわった。

ハンダガイにのこした部隊も全部集結した。

兵器の整備やいろいろな整理でいそがしい。

小松原師団長は、これまでの偵察などにもとづいて、六月三十日夕刻、攻撃のための命令を下した。

当面の敵は後退しつつある、という飛行機偵察の報もはいる。はじめから敵は逃げるのではないか、という頭があった。

とにかく早急に攻撃する必要がある。

攻撃はこう計画された。

師団主力はフイ高地方面から渡河し、まず左岸のソ蒙軍を撃破し、川又西方の小松台方面に進出して、右岸の陣地を背後から攻撃、これを捕捉撃滅する。

左岸にむかう部隊は、七月一日朝、行動をはじめフイ高地付近に進出して渡河を準備、二日夜渡河して左岸に進出する。三日払暁から小松台の敵を攻撃し、つづいて安岡支隊の右岸攻撃隊と協同して右岸を攻撃する。

右岸攻撃隊は安岡中将の指揮する戦車第三、第四連隊、歩兵第64連隊(一大隊欠)、独立野砲兵第一連隊、工兵第24連隊で、七月一日できるだけフイ高地にちかく主力をうつして、師団主力よりも一日はやい七月二日、ハルハ川に沿うように南面して攻撃する、という任務であった。

いよいよ戦機はせまった。ここで戦車連隊の戦力にふれておくこととしよう。

応急出動したときの編成、装備は、つぎのようであった。すでに戦闘による損耗や損傷車などもでている。 |

|

戦車第三連隊(長、吉丸清武中佐)

本部 八九式中戦車二、軽装甲車二

中戦車中隊二個

各中隊四個小隊。八九式中戦車一〇、九七式中戦車二、軽装甲車五連隊段列、

修理、補給、予備戦車(八九式四、軽装甲車三)の三個小隊

戦車第四連隊(長、玉田美郎大佐)

本部

軽戦車中隊三個

各中隊、九五式軽戦車九輌、二個小隊。各小隊四輌

中戦車中隊一個

八九式中戦車八輌、軽装甲車二輌、二個小隊

連隊段列は修理、補給の二個小隊。九五式軽戦車五の予備戦車をもつ |

装備戦車は両連隊で八九式中戦車が三四輌、九五式軽戦車が三五輌、新しい九七式申戦車が四輌、合計七三輌これが全戦力であった。

このほかに軽装甲車が一九輌である。

主力となっている八九式中戦車は、一〇年も前の昭和四年制定の軽戦車である。

九五式軽戦車は、昭和十年その制定審議の際に、木村戦車第2連隊長が「歩兵直協を主とする国軍主力戦車としてもらっては困るのだ」と力説した戦車である。

ともに有効射程の短かい歩兵直協用の短砲身火砲を装備している。

これが立向う相手はソ連新鋭のBT戦車であり、その対戦車砲四五ミリ砲の威力は、玉田連隊は、すでに知っている。

安岡支隊の戦車二個連隊は、歩兵第64連隊や野砲兵連隊とどのように協同して、その戦力を発揮しようとするのであろうか。

小松原師団主力は、七月一日早朝、将軍廟付近を発して予定渡河点の北方地区にむかって進発した。

ハルハ河畔に戦雲動くのであった。

一日早朝に将軍廟東方の露営地を出発した安岡支隊は、戦車第三連隊を前衛としてすすむ。

マンズテ湖東方の攻撃発起位置を目指した。

この日の前進地域は大波状の無人の平原で、大きな樹木もほとんどないが、湖沼や湿地のおおいところである。

途中で広い重湿地にぶつかる。自動車も戦車も難行軍となった。

午後一時三十分ころになってホズイ湖東方についたが、わずか三〇キロあまりの機動に九時間半もかかった。

そのうちに山県部隊、すなわち歩兵第64連隊からの伝令がきて、「山県部隊はマンズテ湖畔に進出し、正午から前面の敵を攻撃中」という。

「安岡支隊長はただちに山県部隊に追及するに決し、適時適所、ただちに応戦しうるよう図のような態勢で午後二時三十分出発、マンズテ湖東方地区にむかった。

二百に余る機甲の大部隊が展開隊形をもって蒙古の大草原を圧して進む景観は、まことに壮絶であった。

午後三時すぎ、マンズテ湖東側地区にピタリと停った。そのまま開進の態勢であった」 |

|

|

やがて山県部隊長がくる。歩兵単独でも前面の敵を夜襲する、と意気さかんである。

師団参謀が連絡機で飛んできて、「明三日払暁からハルハ川右岸の敵を攻撃し、川又に突進してこれを殲滅せよ」という命令を伝達する。

そして「右岸の敵は退却の徴あり」という。

そのあと飛行機から通信筒が落された。「右岸の敵は三々五々退却中」という。

出動いらい、そう聞かされ、思わされてきたのだから、だれもあやしまなかった。

これが誤りであったことは戦闘の経過が証明するが、玉田氏は今日では、これは関東軍参謀が、敵の後続部隊の来着に苦慮し焦った結果、攻撃をいそがせるためにうった手ではなかったかと、疑っているようだ。 |

ノモンハン、戦車による第一線確保(玉田連隊、須之内中尉撮影)

|

戦後の野口参謀の手記に「敵は退却していないのではないか、彼(辻政信参謀)も相当あせってきたな……」とあることかららしい。

ありそうなことである。

ほんとうに飛行機が誤認したのか、いずれにしても重大な結果をまねいた誤情報の連続であった。

ここで安岡中将は、師団の命令と敵情にもとづいて、明三日早朝をまたずすぐに攻撃を開始する決心をした。

山県部隊はすみやかに攻撃開始、川又に敵を圧迫するよう攻撃。

吉丸戦車第3連隊は山県部隊と協力、敵を捕捉殲滅するよう川又に突進。

玉田戦車第四連隊は左翼の第二線、吉丸部隊に協力しつつ川又に突進、敵を捕捉殲滅。

砲兵隊はハルハ川両岸の敵砲兵を制圧、歩兵と戦車に協力。

これが支隊長の命令であった。

戦場付近は北緯四九度くらいだから、この時期、日没は午後八時すぎ、それから薄明が一時間半以上もつづく。

午後五時、命令が下された。のこる白夜の時間も四時間たらずしかない。

簡単に歩兵、戦車の行動を打合わせて進発を準備した。

「はるか南方を見わたすと、ゆるやかな大波状の砂丘が漠々延々とつらなる。

顕著な目標はない。

携帯地図は十万分の一方眼入りで、精確ではあるが地形の描写はあらく、敵情は飛行機偵察によるものが記入してある程度で、詳細は不明である。

ただ目指す川又は、地図と磁石で南々西約一六キロと見当をつけるだけであった。

そしてこの攻撃は、ただ戦車戦力に期待し、遮二無二突きかかるもので、まさに追撃の部署である」 |

そのとおりであった。

右岸の敵陣地の状況の細部や兵力などもわがらぬが、敵を逃がしてなるものか、と一瞬の間に決定された夜間追撃であった。 そこへかさねて通信筒が投下された。

午後七時四十分ごろ、雨をおかして飛んできた友軍機からの通信は

「敵は続々川又渡河点を経て退却中なり。 すみやかに追撃するを要す」

という内容のものであった。

当時の訓練や運用の原則からして戦車団が戦場に進出するや、とたんにそのまま夜陰に乗じて敵陣地内ふかく突進するなどは、まったく異例のことであり、「追撃」という特別の事態においてのみとられる応急の処置であった。

しかしこれは明らかにソ連軍の意表をついた。

わかりきったことをやったのでは奇襲にはならぬ。

まさかと思っている手をうったのが予想外の戦果を生むのである。

「午後六時十五分、攻撃前進の命令は下った。吉丸部隊は一斉に唸りをあげ、決河の勢いをもって驀進を始めた。

たちまち南西はるかハルハ川河岸方面より砲兵の猛射である。

爆煙は折柄の雷雨とまざって物凄い。

ものともせずに連隊はたちまち歩兵部隊を追い越して、点在する敵陣地と反撃してくる敵戦車を撃破しつつ午後八時すぎ、七三一高地および西方高地にわたる敵の陣地前にたっした。

第一中隊は宮武中隊長先頭に立って七三一西方高地の敵第一線、続いて第二線陣地を突破し、さらに深く進入して砲兵陣地に突進、集中火をもってその二門を屠(ほおむ)り、つづいてその陣地に突入蹂躪(じゅうりん)、十榴二〇センチ榴弾砲)と弾薬車各二を分捕ったが、このとき指揮班の軽装甲車がやられる。

この時、十数名の敵が手榴弾をもって肉薄してきたので、第四小隊が直ちにこれを撃破、さらに後方の敵の陣地に突進すると、小隊長車が予期しないピアノ線鉄条網にひっかかった。

キャタピラにからまって動きがとれない。それを見て敵兵がこれに集まってくる。

古賀小隊長は軽機と拳銃でこれを迎えて戦ったが戦死、第三車もこれと運命を共にした。

一方中隊主力は集結中であったが、別の砲が射ってきたので清水第三小隊長は単車、突進してこれを屠り、さらに深くハルハ川まで進出したが帰途、砲弾でキャタピラをやられ、戦いつつ修理に努めたが、全員愛車と共に討死してしまった。

中隊は薄暮となっだので引き上げ、午後十時半頃、七三一高地東北方の部隊主力に合し、時々車軸を流すような雨中で露営した。

左第一線であった第二中隊は中隊長木野本少佐、大日章旗を飜えして陣頭に立ち、敵の第一線第二線陣地を突破して七三八高地の砲兵陣地にまで突進したが、ここで中隊長戦死、小隊長以下二車もこれに殉ずるという戦さであった。

日没となって吉丸部隊は、七三一高地の東側に集結し、雨の中で車陣を敷いて露営をしたが帰らない車が相当あった」 |

行軍開始から追撃であるから、歩兵と戦車との聞、戦車連隊相互間の連繋もたちまち失われて、各隊各個の戦闘となった。

歩兵が随行していないから敵中に突進して戦果を確保することはできない。

荒しまわった戦果は戦車、装甲自動車各二〇輌内外のほか、対戦車砲、野砲、重火器などに甚大な損害をあたえたと推定されているが、日本軍の損害も少なくなかったのである。

山県部隊は吉丸部隊においぬかれながらも敵の弾幕下を勇敢に攻撃前進した。

日没の午後十時すこしまえ、ようやく七三一西方高地前にたっし、つづいて敵の陣地を夜襲して攻略したが、夜襲後の集結困難のために川又に突進することはできず、占領した陣地の確保につとめて夜を明かした。

支隊司令部は山県部隊本部と同行していたが、戦車第四連隊とは連絡がたえてその消息はわからない。

梶川少佐の指揮する歩兵部隊なども、この日は姿を現わさなかった。

玉田戦車第四連隊は、吉丸部隊の左翼後方を前進するのでは状況に合わない。

ひたすら川又に突進しなくてはと決意して、地図をたよりにまず七五二高地にむかって急進することにした。

しかし右前方から絶え間なく砲撃をうけたので進路はしだいに東にかたより、ウズル水をへて七五七高地にとりつくことになってしまった。

すでに友軍との連絡は絶え、付近の状況もわからなかった。

こうなっては仕方がない。

連隊長は、東の方から草原を利用し機動性を発揮し、迂回して川又に突進しようと決心した。

砲撃をうけながら、発見した敵を追いはらいながら前進をつづけた連隊は、七五七高地にいた敵の速射砲も駆逐してその地を占領。凹地内に半遮蔽のまま停止して前面の敵情地形を偵察していると、突然、南方から敵砲兵が猛撃をはじめて、部隊全部が火網をかぶった。

さいわい損害は少なかったが、敵は一二センチ榴弾砲ももっている。前面は大開濶地で、南南西約二キロの稜線には敵陣地が確認される。

この状況でこの開濶地に突進するのは、敵の火網にとびこむようなもので、得策ではない。

玉田連隊長はここで当面の陣地に夜襲をかけることを決意した。

訓練もしていない夜襲である。

夜襲には衆心一致を要する。各中隊長をあつめて意見をきいてみると、全員「否」だという当然であった。

原則はずれのことをやろうというわけである。

連隊長は一般の状況を説明し、こう語った。

「夜暗を利用し決意前進すれば、あえて突破は不可能ではない。

よって連隊はこれから川又にむかって突進する。

夜間、敵情地形不明ななかを戦車の大部隊を投ずるのは無暴なようだが、任務はこれを要求している。

将校団の名誉にかけても連隊一丸となって、全滅を賭して邁進してもらいたい」

異論がでるはずもなく夜襲にきまった。

連隊は中戦車の第四中隊を先頭に軽戦車三個中隊を右、左、後方と菱形の配置、連隊本部は第四中隊の直後をゆく。

中隊間の間隔は二〇メートル、両翼の中隊は梯次配置をとり、前方、側方に徒歩の斥候を前進させる配置をきめた。

敵の寝込みを襲うため、突入の時刻を深更として準備をはじめた。

もはや日はとっぷりと暮れ、天候は険悪となり黒雲天をおおって東南の微風も冷気をおび、覚悟をかためた将兵の身をさらに引きしめるのであった。

「午後十一時半出発、最低速で静粛行進をはじめる。起伏きわめてゆるやかで、ほとんど平担にひとしい草原、耳をすますと各機関の音があたかも地底でうめいているかのように聞こえる。

真っ暗で人影を認めうるのは十数メートル、目標とすべきものは何もない。……

時々停止して連絡を確かめつつ進む。連隊長以下天蓋をはねのけて視察し、連絡は徒歩伝令によった。

そのうち雷光がきらめき出したので、瞬間的に相互位置を確かめ得るようになった。……

なお前進していると突然大雷雨となった。

戦車の音さえうち消されんばかりになった。

瞬間、前方近距離から閃光と爆音とがおこり雷雨に交って物凄い。

各中隊は間髪を入れず銃砲を発射しつつ進襲突進した」 |

|

雷鳴、敵弾下を突進する戦車第4連隊

連隊本部潤田軍曹(手前の軽装甲車)が当時の印象を描写したもの。中央右は連隊長車

|

上の写真は「ノモンハン」機関誌によせられた玉田氏の手記にある絵で、このときの連隊の進撃の印象を連隊本部にいた人が絵にしたものという。

たちまちはじまった戦闘は、もちろん各中隊各個の戦闘となった。

敵陣地にとびこんだ各中隊は手あたりしだいに猛射をくわえながら後方の砲兵陣地をめざして突進する。

昼間は猛威をたくましくした砲兵も、夜間こう手もとに飛びこまれては、まったく無力である。

砲に乗りあげ、周章狼狽逃げる敵を追いちらし、通信線を切り、反撃してくるやつは撃退し、思うがままにあれくるった。

だが各中隊ばらばらの戦闘となったから、みな連隊長との連絡はつかなくなってしまった。

何とか連隊をまとめなくてはならない。

夜襲が成功したことはたしかだが、敵中ふかく侵入していることだから、敵の逆襲にそなえるため態勢をたてなおさねばならぬ。

後方約一キロと考えられる突撃発起位置に後退を命じた。

暗黒のなかでの諸隊の集結は困難をきわめた。東の空もあけそめるころ連隊の集結はおわった。

燃料弾薬も底をつきはじめているので、先進段列を求めて進むうち、ウズル水にたっした。

ここで段列から補給をうけ整備することになった。

天候の助けという幸運もあったが、奇襲は大成功であった。

十二榴、野砲、速射砲各四門、戦車二、装甲自動車約一〇、トラック約二〇に損害をあたえたと推定されている。

わが方は負傷者一〇名、破壊戦車一輛をだしたにすぎなかった。

七月二日夜の安岡支隊の攻撃は、奇襲となって大きな戦果はおさめたものの、戦車単独であばれまわっただけで、歩兵がついていなかったから敵陣地はそのままで、「敵兵退却中」などとは誤報であることが明らかになった。

敵の七三三高地線の陣地は、左岸台上の砲兵の援護の下に堅固に確保されていた。

三日、夜が明けてからの戦闘の困難さが予想された。

しかし、小松原師団主力は非常な困難をおかしてこの夜、ハルハ川をわたった。

左岸での攻勢は三日早朝から開始される。助攻正面である安岡支隊としては、たとえ損害がおおかろうとも攻めねばならない。

七月三日朝の安岡支隊長の決心は「依然、川又にむかって追撃捕捉する」というのであった。

ソ連軍の優勢な火力による抵抗を覚悟せねばならないが、これという対応策は講じられなかった。

師団主力は左岸でこの日の朝から攻勢にうつるはずである。

右岸での圧力をゆるめるわけにはいかない。

吉丸戦車第三連隊長は、この日の苦戦を覚悟し、山県部隊長と協議したのち、正午すぎ行動を開始した。

連隊長みずから陣頭にたち、二個中隊をひきいて七三三高地にむかった。

途中で歩兵部隊をおいこした。

戦車独力の突進である。ソ連軍の全火力をひきうける形となってしまった。

ソ連軍の対戦車砲は四五ミリの強力なもので、戦車の火砲も高初速の四五ミリ砲だ。

これが地形を利用して砲塔だけをだして射撃する。

それに敵陣地の前には始末にこまるピアノ線鉄条網がある。

戦車がこれにひっかかって動けなくなると、たちまち敵のよい射撃目標になってしまう。

吉丸連隊の各戦車は七三三高地の北西の敵の第一線陣地に突入すると、たちまち熾烈な対戦車火網に捕捉され、連隊長吉丸大佐と副官の古賀少佐が戦死するほか、多数の死傷者をだし、戦車一三輌、軽装甲車五輌が破壊されてしまった。

敵の損害も機関銃、速射砲各八、戦車三二輌。

装甲自動車三五輌と推定されたというが、日本軍にとって、総戦力にあたえる影響では比べものにならぬほどの打撃であった。

この日、山県部隊は何とか突進する戦車の戦果を確保しようと前進につとめたのではあったが、連日の戦闘による疲労もあり、力攻による損傷もおおく戦況は進展しなかった。

この日もまったく歩兵と戦車の連繋を欠いた戦闘となった。

もはやこうした早急な攻撃をつづけることの不可能なことは明瞭となってきた。

いっぽう玉田連隊はウズル水付近で整備につとめていたが、川又にむかう攻撃を続行すべく午前八時ころ行動をおこした。

十時すこしまえには七五五高地南西方に進出したが、七三三高地の南東に連接する敵陣地は有力な敵が占領していることがわかった。

正午ころには歩兵をともなった戦車、装甲車七、八輌が砲兵の射撃に支援されて反撃してきた。

玉田連隊はこれを急襲し反撃はしたものの、敵の陣地を奪取できなかった。

この夜、玉田連隊は敵前で夜をすごした。

歩兵部隊は前進してこないのである。

右岸部隊の攻撃は七月三日、このように戦車第三連隊の苦戦だけという結果となり、山県連隊も玉田連隊も、これまでのような追撃的戦法だけでは成功の見込みはない、と感ずるような結果となったのであるが、さて、非常な困難をおかしてハルハ川に架橋し、勇躍渡河していった小松原師団の主力は、どうしていたのであろうか。

師団主力は工兵部隊や自動車部隊の非常な努力による架橋作業と漕渡作業とで、さいわいに大きな妨害をうけることなく左岸にわたった。

渡河をおわった歩兵第71、72連隊は、正面と外側に肉薄攻撃班、連隊砲、速射砲などを配置し、随時の接戦を準備しながら、ひたすら敵陣地の背後コマツ台にむかってすすんだ。

行動開始して間もない午前七時ころ優勢なソ連軍戦車部隊が反撃してきた。

戦闘は午後四時ころまでつづいた。

予想をはるかに上まわる優勢な敵であった。

敵の戦車は、ガソリン・エンジン装備のT26とBT戦車だったから、接戦となるや、日本軍の火炎ビンは有効な武器であった。

数にものをいわせて来襲する敵戦車群も、日本軍の火砲、肉薄攻撃によって擱坐(かくざ)炎上する。

大激戦であり、「戦車何するものぞ」と意気さかんな歩兵の力闘であった。

この日、この方面の戦闘だけで ソ連軍の戦車、装甲自動車、すくなくとも一五〇輌を破壊、炎上させたという。

七月三日朝以来の左岸進出部隊の戦闘で、敵の機甲部隊に大きな打撃をあたえたものの、数を誇るその攻勢はすこしもおとろえず、状況は楽観をゆるさなかった。戦いのやま場であった。

ところが日本軍は決心がぐらついた。

防衛庁戦史室編纂の公刊戦史は、こう書いている。

「この日、関東軍司令官から作戦指導の権限を付与されて戦場に進出した矢野参謀副長は終始、師団長と行動をともにしていた。……

一五時ころ、服部、辻の両作戦参謀と爾後の指導について協議した結果、後方をただ一本の軍橋に託するのは危険であり、師団としては朝いらい得た戦果で満足すべきだと判決し、師団長にたいし『爾後の攻勢を断念し夜陰を待って左岸を撤退すること』を指示したのであった」 |

まさに長蛇を逸することになった。

敵を軽くみて、鶏を割くに牛刀を用いるのだ、とうぬぼれて、急げ急げと第一線の尻を叩いていた参謀どもが、まず真っ先にびっくりしてしまったのである。

第一線部隊は、戦いはこれからだ、と意気さかんであった。

後方には、すでに戦闘をはじめてはいるか、歩兵第26連隊も砲兵大隊も、主力に追及しようと前進をつづけていたのだ。だが作戦は放棄された。公刊戦史もこう書いている。

「判断を大きく上廻るほどの優勢な機甲部隊の反撃を受け、交戦半日余にして作戦の前途に希望を失い、背後の危険を重視して攻撃を断念するに至った。

当時ソ連軍は全般になお歩兵が少なく、ことに前方至近の攻撃目標は自衛力に乏しい砲兵陣地であった。

間もなく迫りくる夜間こそは、日本軍歩兵活動の独壇場ではなかったか。……

この攻撃断念は、とりも直さず敵前における戦場退却を意味する。

かくて作戦初動、一挙ソ蒙軍を捕捉撃滅すべき雄図は、関東軍みずからの攻勢意志の放棄によって空しく消え去ったのである」 |

戦場退却の困難さは進撃の比ではない。

左岸進出部隊の苦戦は倍加されてつづいたのであるが、この三日、右岸にあった安岡戦車団の戦いも左岸にある師団主力の攻撃に策応するための 「急げ、急げ」であっただけに、総合してみると、いたずらに無理をしただけのことに終ってしまった。

そして、このあとが容易な戦いではなかった。

左岸部隊を撤退させるとともにこれを安岡支隊に増加し、この方面から攻撃をつづける以外に途はない。

師団長の決心はこうであった。

安岡支隊は四日、「依然、川又にむかって攻撃せよ」という命令をうけた。

支隊長は四日払暁からの攻撃を意図したが、第一線部隊の準備がととのわず、結局四日は山県部隊も、三日夜到着した梶川歩兵大隊も、両戦車連隊も大体これまでの位置にあって戦力回復にあたる状況で、攻撃前進はできなかった。 |

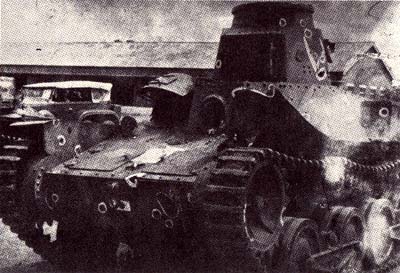

ノモンハンの戦闘を生きぬいた玉田連隊の九五式軽戦車

|

何としても攻撃を急がせねば、と焦慮する安岡中将にも、実行の困難さがわかってきた。

そこへ活発なソ連軍の反撃をうけた。左岸からの転進部隊が勢ぞろいするのに先手をうった攻撃である。

「六日天明から敵は攻撃に移った。七五五高地に位置していた玉田戦車連隊に対する圧力が最も強く、その兵力は速射砲、軽砲各数門及び有力な戦車、装甲自動車を有する徒歩部隊少くとも五、六百の敵と認められた。

玉田連隊は安岡支隊長に歩兵の増援を要求すると共に、あまり前例のない戦車独力による歩戦連合部隊にたいする防御戦闘を行った。

初めの間は工事も十分行い得なかった。

各中隊は稜線の遮蔽下において射撃準備を整え、急速に稜線直下に進出して、あたかも隠顕砲台の射撃の要領でこの衆敵に対し勇敢な戦闘を続けた。

朝八時頃には歩兵が到着、十一時頃には砲兵も射撃を開始、玉田部隊はどうにか危地を脱することができた。

敵に対し大きな損害を与えた反面わが方、ことに玉田連隊の損失も少なくなく、戦死一八、戦傷二四のほか、中戦車六輌、軽戦車五輌を失い、又多数の火器にも損傷を受けた」(公刊戦史) |

こんな戦闘をつづけていたのでは、いずれは戦車第三連隊も戦車第四連隊も戦車類はともかくとして、将兵がなくなってしまう。

左岸から転進した第23師団主力は、七月七日いらい右岸にたいする攻撃を実行中であったが、このころ戦車両連隊は第一線の後方に退いて整備に専念せねばならぬ状況にあった。

当面のソ連軍陣地がいっそう強化され、その戦力が倍加されている状況で、すでに相当の損傷をうけている戦車二個連隊ばかりを攻撃の矢面(やおもて)に使うことは、無理であったろう。

関東軍では、戦車なしでも第23師団の右岸攻撃は容易に成功すると楽観していた関係もあって、七月十日、はやくも安岡支隊の編制をといて、戦車団の現駐地帰還を決定したのであった。

この主な理由は、玉田大佐が出動の際に野口参謀に質問したように、軍備充実計画で在満州戦車部隊拡充の母体とされていた戦車団に、これ以上の損耗をだすことが許されなかったことである。

第一戦車団は、ノモンハン事件の前途なお予断をゆるさない七月二十六日に、関東軍命令によって小松原師団長の指揮下を脱し、ハイラルを経て公主嶺に帰還した。

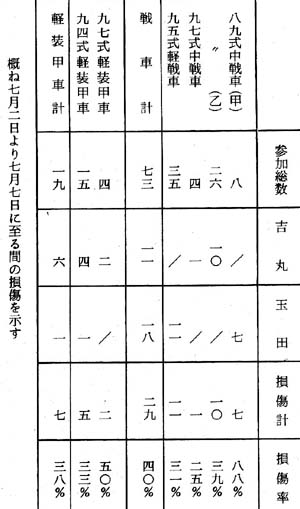

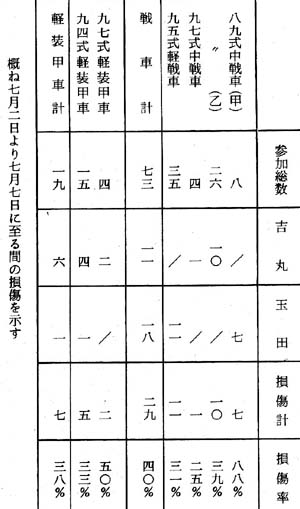

ノモンハンにおける安岡戦車団の損傷について、事件後の研究委員会報告は、右の表をかかげている。

ともに戦った第23師団やほかの部隊がまだ戦場にのこっているときの帰還である。

背後の事情はともあれ、去って行く者も後味の悪いものであったろうが、連隊長の遺骨を抱いて帰った部隊を送る者たちの声もあたたかいものではなかった。

「日本の戦車は何の役にもたたなかった」

「日本戦車はピアノ線にひっかかり全滅した」

「一戦にして敗れ、ひきさがった」。

はなはだしいのは、「戦場から追いかえされた」という声もあった。 |

|

14 ドイツ軍電撃戦にゆらぐ陸軍 top

昭和十四年八月下旬、ソ連軍の攻勢によりノモンハン方面の日本軍が大損害をうけたことは、日本陸軍に大きな衝撃をあたえたが、衝撃はそれだけではなかった。

八月二十三日、ドイツとソビエトの不可侵條約調印がこれである。

これまでナチ・ドイツは反共産主義の巨頭であると考え、日独伊軍事協定をむすんでソビエトを牽制しようと躍起になっていた陸軍も、あいた口がふさがらぬ始末であった。

この問題で平沼内閣は「欧州情勢は複雑怪奇である」とお手あげの声明をのこして総辞職する。そうこうしているうち、九月一日にはヒトラーは、装甲六個師団を先頭にたててポーランドに侵入、アッという間に勝利をおさめ、ソビエトとともにこれを分割占領してしまったのである。

このころ、ノモンハン事件のあと始末が行われていた。

関東軍司令官やその首脳部、参謀本部の責任者の罷免更迭などは一片の辞令ですむのだが、壊滅的打撃をうける惨情となった第一線部隊のあと始末は惨憺たるものであった。

責任をとって自決する部隊長があいつぐ。

絶望的苦戦のなかの行動でも、武人にたいする批判の目はきびしかった。

そして、この参戦部隊にたいしてとった陸軍の処置は決して温いものではなかった。

従軍将兵や遺族が、いまも釈然としないのは、このためである。

ノモンハン事件で大衝撃をうけた軍中央部は、停戦となるやただちに研究委員会を設置し、戦略戦術、編制、装備などほとんどすべての面で検討を行った。

筆者は当時、北京にある北支那方面軍の参謀であったので、この研究会の一部に列席、話を聞いたことがあるが、今日、当時のいわゆるマル秘資料を詳細に検討してみると、要するに「何から何までこのままの日本軍では駄目だ」ということになる。

戦車関係者も委員としてこの事件の教訓を書きならべているが、この頃になって、なぜこんな幼稚な原則的事項を書かねばならなかったのだろうかと思うほど、歯切れのわるいものである。

「戦車たのむにたらず」というムードのなかで、戦車とはこういうものなのだ、ということを弁解する気持もあったのだろうか……。

大本営や関東軍の作戦当事者は、実際どういう印象をうけたかをしらべてみる。

この停戦直後に、ともに責任をとらされて更迭された参謀本部作戦課長と関東軍の作戦課長の手記と、おなじころ書かれた関東軍作戦課参謀の手記がのこっている。

これをみると、彼らがもっとも痛感したのは、日本軍の火力装備の劣弱さ、とくに砲兵装備のよわいことで、戦車などは

「わずかばかりのものは、あってもなくてもよい」といっている。三人ともおなじ調子である。

関東軍作戦課長の手記は「機械化部隊おそるるにたらず、戦車部隊などなくても戦える」という評価である。

事件の研究委員会は、軍の全部門からの委員による合同研究であり、その戦訓は総合意見だから、軍の機械化や戦車のことが叫ばれているが、この事件の作戦を主宰したこの人びとの意見では、ノモンハン事件は戦車のおくれに警鐘をならしてはいない。

これを発見して筆者はびっくりしているのだが、うなずけないこともない。

研究委員会の結論の総論にこういうくだりがある。

「ノモンハン付近戦闘の特殊性と将来戦。

この戦闘の特性は広漠地における運動戦で、ソ軍の得意とする機甲戦の威力を十二分に発揮したところにある。

(主要正面と予定する)山地における築城地帯の攻防、大河の作戦とは趣きを異にする点あり」 |

あれほどソ軍の機械化部隊に痛めつけられながら、あれは敵の土俵の上だ、こっちはそんなところで戦さをするんではないんだ、ということである。研究委員会の検討にもこういうたかがはめられている。

昭和二十年八月、ソ連軍ザバイカル方面軍の機甲大集団が、この外蒙を根拠として大興安嶺をこえ、作戦第五日には平野部に頭をだし、作戦第十日には新京、奉天にたっするというようなことが想像できなかったとしても、これは当然だが、とにかく、作戦関係者たちはノモンハンでこれほどこっぴどくやられても、戦車、機械化部隊の“可能性”を、頑として認めようとしなかったのである。

しかし、日本軍の装備の悪さは骨身にこたえたようだ。

こうなるとノモンハンの教訓は、全軍的装備の充実となってくる。研究委員会の結論は、こうなっている。

「軍備充実の焦点たらしむべきもの次の如し

a 砲兵力、とくに長射程砲および大威力重砲の充実

b 突破後の戦果の拡大のため、または敵の翼側に進出せしむべき装甲、機動兵団の新設

c 交通、通信、指揮連絡諸機関、工兵力の充実」 |

これでは「全軍にわたってやりなおせ」ということである。

日本軍は歩兵の夜襲だけで、正攻法的攻撃威力を欠く。

至急おぎなわなくてはならぬ、という判決である。

これ以外にも航空部隊の戦訓研究の方から、空軍力の増強が要求されている。

だが、軍備充実計画は、すでに一つの枠ではじまっていた。

陸軍の近代化のための軍備充実計画が昭和十二年度から開始されたことはすでに述べたが、その年に支那事変(日中戦争)の勃発(ぼっぱつ)となり、このため実現困難になるもののある一方で、緊急に増大しなければならぬものもおおく、予算と物資との制約のもと、陸海軍戦備の競合という圧力下で、なんとか昭和十四年度の軍備充実計画にめどをつけたのが、この六月なのであった。

地上戦時兵力六五個師団、航空兵力一六四個中隊を基幹とする計画で、これで昭和十五年度の予算接衝に入ろうとしている、折も折なのであった。

この計画は、中国大陸にある兵力を減らし、その補給を減少し消耗を減らすことを前提として、新鋭兵器を装備する近代化部隊をつくろうとしていたもので、すでにわりこむ余地のないぎりぎりいっぱいのものであった。

こうしたところに対ソ戦備の欠陥が、こうも大きいことが血を流して明らかになってきたのである。

軍中央部にとっては、大きな衝撃であった。

ところで、現地部隊の将兵にとっても大きな衝撃になったことがあった。

この人たちにとっては、装甲機動兵団創設の提言など夢のようなことよりは何とも我慢のならぬのは、現用戦車の火砲と装甲であった。

ノモンハンで戦った日ソの戦車砲や対戦車砲については、すでにくわしく述べた。

玉田中将は、その手記にこう書いている。

「(七月三日の戦闘の時)九五式軽戦車の砲手がこう報告する。

『隊長殿、私の射つ弾丸はたしかに命中するのですが、敵戦車ははねかえします』。

これは必勝の信念にも影響する重大事だ、と心中ひそかに心配した」 |

敵の戦車と差し違えの決闘である。

喰うか喰われるか。

腕はさえて一発必中でも、弾丸がはねかえされる砲手の気持はどうであろうか。

「衆寡敵せず」という言葉もあるが、対等の力をもっている戦車なら「寡をもって衆を制すの戦法もないではない。

敵と対等に戦えぬ戦車をもった側が“寡”であっては、戦車部隊将兵としてはたまったものではない。

こんな力のよわい戦車砲で敵の戦車を相手にするのは、“将来戦”どころではない。

さきに述べたように、対戦車砲については、技術本部も昭和十四年に現用の三七ミリ対戦車砲とラインメタルの三七ミリ砲を比較して、いかに劣っているかを実験している。

全軍の対戦車砲として三七ミリが駄目なことは明白だ。

すでに昭和十二年、四七ミリ砲の研究を方針としている。

戦車搭載砲としても当然四七ミリ以上でなくてはならぬ。

十四年三月の戦車研究委員会の決定の結果なのか、ノモンハンのにがい経験からか、とにかく昭和十四年八月、技術本部は部としての案を決定して、四七ミリ戦車砲の研究試作にとりかかった。

これがのちに一式四七ミリ戦車砲となって九七式中戦車の改造砲塔にのせられることになるのだが、これの試作、実験が完了して制式と決定されたのは、なんと昭和十七年の四月であった。

じつに三年間を要しているのである。

日本の銃砲技術界のおくれは戦車部隊にとって致命的であった。

昭和十二年の技術本部の研究方針で、戦車支援自走火砲(この場合、砲戦車か自走砲か判然とはしないが)の研究を決定してはいる。

しかし、前線の戦車隊に七五ミリ砲搭載の砲戦車があたえられたのは、じつに昭和二十年になってからである。

太平洋の離島に散った戦車隊に、これがわたされていたはずはない。

その将兵の苦悩が目に浮ぶのである。

ポーランド進攻でのドイツの迅速な作戦ぶりは驚嘆すべきものであった。

日本陸軍の内部、とくに機械化・装甲化論者には相当の影響をあたえた。

しかし軍主流に「これは考えなおさぬと大変だぞ」と思わせるほどのものではなかった。

だが、これは日本陸軍の騎兵界には衝撃であったはずである。

日本と同様に、決勝機動兵団として「騎兵の価値疑いなし」として、三五万、歩兵三〇個師団の平時兵力に一一個の騎兵旅団を誇っていたポーランド騎兵団は、何のなすところもなくドイツ軍の前に壊滅してしまったからである。

だが、それもこれも当時の政治、軍事情勢のなかに埋没してしまった。

ヨーロッパの戦争は“たそがれ戦争”の停滞期もあって、遠いところでの出来事のように思われたのだ。

ところが、その日本陸軍をびっくりさせるようなそして、日本の運命を大きく動かすことになった大事件が突発した。

ドイツの対西方電撃作戦である。

昭和十四年五月十日、装甲一〇個師団を先頭に西方に進撃を開始したドイツ軍は、五日でオランダを降伏させ、一八日でベルギー降伏、軍事大国を誇っていたフランスは、五週間で首都パリをすて、その一週間後にはヒトラーの軍門に降ってしまったのである。

この“電撃戦争”の衝撃が日本の国策決定におよぽした影響は、のちに述べるとして、これが軍におよぼした影響も大きいものであった。

この機械化軍のおどろくべき威力をまえにして「戦車おそるるにたらず。戦車などあってもなくてもよい」などという議論はふっとんでしまった。

筆者の同期生の久保達夫氏は、ノモンハン事件のまえから昭和十五年まで、教育総監部の第四課(戦車兵種担当)に勤めていたが、こう語っている。

ノモンハン事件までは、まったく虐(しいた)げられた年だった。

それがノモンハン後となると手のひらを返したよう。戦車サマサマなんだ。

いいだしてとおらぬことはないくらいだった。

教育総監部のなかだけではない、陸軍省でも、参謀本部でもそうだった」

ノモンハンの衝撃につぐドイツ電撃戦の衝撃。

戦車サマサマと“ムード”の方が先走りしはじめたが、さて軍の実情はどうだったろうか。

筆者は電撃戦衝撃の直後の昭和十五年夏、陸軍省軍事課課員を拝命した。

機甲充実の風潮下とて戦車関係者だったからだ、とあとで聞かされた。

資材班所属である。ここで日本軍兵器資材の実情を知ってびっくりした。

大学校出たての若輩が、戦車学校で先輩の尻馬にのって突破装甲兵団を論じ、ノモンハン事件研究会で話をきいて、装甲機動兵団を建設すべし、そうだ、そうだ、とうなづいていたのだが、そんな話どころではない。

基礎になる軍需工業界には、その前年やっと国防機械化協会などハッパをかけはじめたばかり。

戦車や戦車砲などの状況は、すでに述べたような実情である。

第一に戦車がつくれなかった。現存する資料をもって当時のびっくりした状況を回想してみる。

日本の戦車がふりだしにもどった昭和十四年四月からノモンハンの大衝撃後の一年、日本の戦車、装甲車の生産台教は次のようであった。

九五式軽戦車 一一五輌

八九式中戦車 二〇輌

九七式中戦車 二〇二輌

九四式軽装甲車 五輌

九七式軽装甲車 ニー七輌 |

つまり戦車は新旧あわせて、年産三三七輌、月間平均二八輌。これがノモンハンで戦った戦車二個連隊の後方的実力なのであった。

両連隊が、もし中軽戦車を全部失ったとしたら、その補充には陸軍の二・五ヵ月分の生産量を要するわけである。

もちろん十五年四月以降の生産はあがっていた。

それでも九七式中戦車で五〇%増程度の進展である。

戦車学校のいう陣内突破機動兵団はおろかなこと、ノモンハン戦訓委員会の装甲兵団新設の提言も、はるか先の目標にしか過ぎなかった。

足場がかたまっていなかったのである。

ここでこの陸軍の台所の方をあずかる技術本部などの研究機関や、兵器整備の衝にある陸軍省の各部局、製造やその指導の任にあたった造兵廠、そしてそれらがとりくんでいる支那事変初期いらいの軍需動員、軍需動員部隊からその末端の民間企業の軍管理、あるいは利用工場にいたるまでの、血こそ流さぬが日夜の戦いの労苦にふれなくては、片手おちであろう。

これこそが日本機甲部隊の縦深的戦力であり、戦力基盤でもあったからだ。

筆者は昭和十五年以後ではあるが、陸軍省での勤務の全部が軍事課での「資材」、それから「予算」であり、自分自身もこれらの渦中にあったから、整備部門の労苦はじゅうぶんに知っているつもりである。

当時の陸軍省軍事課とは、「国防の大綱に関する事項」を担任した陸軍省の中枢課であり、「軍需品行政の基本に関する事項」を担任した課でもあったから、このあと戦局の変転にともなう軍需動員方針の改廃は、軍政的にみて、すべてこの課の責任であった。

軍事課予算班長としてこれに関与した筆者の責任を忘れているわけではないし、大東亜戦争開始前後の関係整備部門の努力についても述べねばならぬことは数々ある。

しかし、本書にそれを詳しく述べる頁数はないので割愛せざるをえないが、たとえば、研究審査機関である技術本部についていうならば、支那事変が勃発してみると、需要の増加による研究要員、優良技術者の不足など、これまでのように少数精鋭主義でのりきれる事態ではなくなっていた。

製造部門にしても、従来の制式規格が、原材料の点などからはたして大量生産に適当かなどと、過去に例のない軍需動員にはいってみて痛感している状態であり、民間における純兵器の設計考案も製造能力も、諸外国にくらべればきわめて貧弱で、軍がその大部分を担任せねばならぬのに、その規模能力はまだこれから大いに拡充しなければならぬ、というのが実情であった。

こうした実情をまえにして、これまで戦車部門にたいして中央省部がとっていたやり方が、はたして適切なものであったろうか。

つぎにあげる事例はこうした反省の結果であるが、裏をかえせぱ、研究・審査機関から製造部門にいたるまでが何に苦しんでいたかの証明でもある。

そしてまた第一線部隊の戦力を増強するためには、緊急不可欠の施策でもあった。

前出の近藤編纂官の資料によると、中央省部の「戦車研究委員会」は、昭和十四年十二月、「委員会決定」として「戦車整備促進の対策」を申しあわせている。

○車種改変の基準計画をさだめ、これに基き計画的に資料収集、研究、設計、審査を行う余裕をつくること

○試作戦車の各種諸元にかんしては過度に限定を設けぬこと。最も重要な数件だけに限定し、その他は余裕をもたせること

○審査は単に一、二台の研究、試作に止めず、一、二個中隊分をひきつづき製作し、製造部門、使用部隊の確実な意見を採用、図面の確定後多量整備にうつること

○新戦車の試製を少くも二年毎には行うこととし、研究を促進すること

○造兵廠本部に強力な機能を有する戦車整備進行掛というようなものを設け、これを中心として連絡を密にし、製作の進行を促進すること

○技術者の面の強化、能力の向上、優遇のこと、(以下略) |

こうした施策が、せめて九四式や九五式が生まれたころから強力にすすめられていたら、と悔むのは筆者だけではあるまい。

なお“台所”をあずかった部門の苦闘の歴史は、防衛庁戦史室編纂の「陸軍軍需動員、計画篇、実施篇」でじゅうぶんにたどることができる。

このあと本書の記述も、これに負うものである。

こうした大衝撃の間にも戦車関係部隊の拡充などは、かねての計画にもとづいて行われていた。

ノモンハンの戦場から帰還した戦車第4連隊と戦車第5連隊から、人員、資材が供出されて陸軍公主嶺学校(諸兵総合訓練学校である)の教導戦車隊、戦車第9連隊(長、重見伊三雄大佐)が昭和十四年八月に新設された。

また昭和十五年に戦車第10連隊(長、田中和一郎中佐)、戦車第11連隊(長、二宮邦彦中佐)がともに満州で編制され、十五年三月には在満戦車部隊は次のように編成配置されていた。

第3軍所属

第1戦車団(長、木村民蔵中将)綏陽

戦車第3連隊(長、生駒林一中佐)綏南

戦車第5連隊(長、田畑与三郎中佐)愛河

戦車第9連隊(長、重見伊三雄大佐)東寧

第5軍所属

第2戦車団(長、山路秀男少将)斐徳

戦車第4連隊(長、高沢英輝中佐)虎林

戦車第10連隊(長、田中和一郎中佐)東安

戦車第11連隊(長、二宮邦彦中佐)斐徳

だいぶ形はととのってきた。これらはすべて東部国境にちかく配置された臨戦態勢である。

いっぼう中国戦線でも、戦車部隊の改編、創設が行われていた。

戦車第13連隊(昭和十四年、中支で編成。長、吉松喜三中佐)

戦車第14連隊(昭和十四年、南支で編成。長、北武樹中佐)

戦車部隊を拡充新設するためには、まず優秀な幹部から育てあげねばならぬ。

将校も他兵からの転科だけではどうにもならぬ。

陸軍士官学校においては、戦車兵科の教育が開始された。

また中堅幹部は軍に志す少年からと少年戦車兵制度が設けられ、昭和十四年十二月、千葉の陸軍戦車学校に生徒隊(長、斎藤俊男中佐)が設けられ、第一期生一五〇名の教育が開始された。

第一章に登場したシンガポールを目指して突進する神園清秀氏らは、この“若獅子”なのであった。

昭和十五年十二月、公主嶺陸軍戦車学校(長、富永恭次少将)新設。満州の広野における実戦的訓練場をもった戦車学校であった。

これで千葉戦車学校とともに二つになった。

いっぽう昭和十五年の軍備計画で軍需動員関係の官庁の強化が行われたが、これで相模造兵廠がつくられた。

六月一日新設。これは戦車、機甲関係を主とした造兵廠である。

“台所”の方も、なんとか格好がついてきた。

15 機甲兵は生まれたが…… top

このように、ノモンハン、ドイツの電撃戦とあいつぐ衝撃をうけ、戦車が脚光をあびる時代となったが、機甲兵団としての潜在的可能性をもつ日本の騎兵界は、どう動いていたのであろうか。

関東軍のもてあましていた騎兵集団が中国戦線におちついたことは、すでに述べた。

昭和十四年二月のことである。このときの集団長は吉田悳中将であった。のちに騎兵の機甲化をやってのけた功労者である。

この将軍を中心にして騎兵側からみた騎兵変身の経緯が、佐久間亮三中将編纂の『日本騎兵史』にくわしく述べられている。

以下これによってこの間の事情をみることとしたい。

吉田中将は集団を指揮して蒙彊にうつったが、すでに述べたように糧秣の取得は難かしいし、多くの馬にのます水がない。

これでは作戦はできない。

「乗馬を全廃し、騎兵を車にのせるほかなし」と考えて、上司に具申したところ認められて昭和十四年十月、自動車編成に改められた。

またこのとき、自動車編成の騎兵四個中隊と機関銃一個中隊とからなる第71、第72騎兵連隊が新設され、それぞれ騎兵第1、第4旅団につけられた。

ここに軍旗を奉じた騎兵連隊が、はじめて正式に鞍を運転台にかえたのである。

しかしこれは単に自動車にのせただけであって、そのほかの装備は従来どおりであるから穿貫(せんかん=突き抜く)力をもった機械化部隊とはいえない。

しかも、このころなお、中央部も騎兵自身も、馬をすてる思想に徹底していなかったのである。

吉田中将は昭和十四年秋、騎兵監となって中央部にもどってきた。

元来、この人は、こういうことを考えていた人であった。

「支那事変の前後から、東京の高級騎兵将校の集りで、騎兵の根本的改革を論ずるのを聞いていると、戦車を騎兵にとりいれろ、という意見がつよい。

自分はずいぶん虫のよい話だと思った。

その価値をさえうたがわれている騎兵が戦車をよこせといったとて、騎兵はよいかもしれんが、戦車を管理している歩兵が承知すまい。

また予算の関係もあるから、騎兵の馬をすてるからそのかわりに戦車とか、兵力を半分にするから戦車とかいうのでなくては当局も納得すまい……」 |

騎兵を何とか役にたつようにしなければならない。

折からおこったドイツの対ポーランド作戦では、騎兵の無力さが実証された。

「莫大な経費と至難なる教育を必要とする乗馬兵団の維持、増強に恋々たるの不利、歴然たるものあり」として、吉田中将はこう述べている。

「今日わが国の騎兵の改善を論ずる者にして、かのソ軍の騎兵団の例にならい乗馬騎兵団にぼう大なる車載部隊、戦車隊、機械化火砲を配属し、これを骨幹としてその戦力を向上すべし、と主張する者あり。……

しかし、こうした機械化時代に乗馬団の残っているのは、作戦上の要求からというよりは過去の歴史とその国情からであって、わが国のごとく騎馬の慣行皆無にひとしく、たまたま支那事変において、いまだほとんど大なる騎兵部隊の、乗馬をもってする活動をみないのに、もうすでに乗馬補充資源の獲得が行きづまっており、総馬数の維持にもこまっているではないか。

これでは乗馬騎兵団戦力の維持など絶望である」 |

これらは吉田中将が昭和十五年二月に書いた「騎兵教育の責任者として我国機甲兵団に関する私見と希望を述ぶ」

という論稿の一節である。

乗馬、乗車、装甲車、戦車とごちゃごちゃの騎兵では、どこに車点をおき、どこに騎兵を向わせるかに迷わざるをえない。

騎兵は馬などすてるべきときだ。伝統的騎兵精神を機甲部隊のなかに生かすべきである、という趣旨である。

これは軍中央部にたいする要望というよりは、馬に“恋々”としている騎兵界主流にたいする説得である。

まだこうした風潮がつよかったのである。

吉田中将のこの種の主張は、昭和十五年六月二十日付(ドイツ電撃作戦の衝撃後)「教育総監にたいする上申書、強力なる機甲兵団の建設と機甲本部(仮称)の特設を必要とする意見」さらに昭和十五年十月の「装甲兵団と帝国陸上軍備」と題する論稿、そして昭和十六年一月、「騎兵教育の見地より其の編制改革につき重ねて私見と希望とを述ぶ」など『日本騎兵史』に全文がのせられている。

これらは騎兵だけのことではなく、軍全体としての機械化の現状に第二次大戦の情勢をふまえて「いても立ってもおられない」という気持のにじみでている意見である。

ことに最後のものは「騎兵旅団、捜索連隊、騎兵連隊など、現存する騎兵隊の編制は一率にこれを解消する。

それのもっている乗馬騎兵は全部これを歩兵兵種にやる。

のこった装甲車、戦車、乗車部隊などを集成して装甲兵団を新設する」という主張なのである。

このとき乗馬中隊は七七個中隊あった。これを乗馬歩兵とする。師団司令部と歩兵連隊に一個小隊ずつつけるとして約五〇個師団分ある。

のこった乗車騎兵四四個中隊、装甲車隊(旅団戦車隊)四九隊、動員編制で約四〇〇輌、これらと戦車連隊とをくみあわせて装甲兵団をつくる。もし戦車連隊の合一がすぐできないなら、機械化騎兵のみをもって装甲兵団を創設する、という意見である。

昭和十六年となっては現職の騎兵監がここまでいえるように、騎兵界主流の意見もかわってきていた証拠でもあろう。

これについて、当時の軍事課編制班長、大槻章氏(当時中佐)は、こう語っている。

「吉田中将の論稿のことはよく知らない。教育総監部内部のものだったのではないか……。

ノモンハン事件は軍事課にとって大衝撃であった。

戦力になるものは何でも戦力化しなくてはならぬ。

私は騎兵だから、騎兵のことはよく知っているし、心配もしていた。

騎兵を戦車と一緒にして機甲兵とする。これ以外に騎兵を生かす途はない。こう確信していた。

参謀本部の第三課で向いあって仕事をしていた美山要蔵中佐も騎兵だった。

この二人で推進した。

騎兵界の根まわしの役は、吉田中将がやってくれたのだろう。……

機甲兵創設の案をもって田中新一作戦部長のところへ印をもらいに行ったら

「反対だ。一体、騎兵を機甲兵にして役にたつのか?」という。

騎兵が機械化部隊にもっとも適しているのだ、と説明したら印を押してくれた。

どうも真意は、騎兵にはえらい人がおおいから戦車の重要ポストを、みなとってしまうのではないか、ということらしかった」

「こうしたわけで機甲兵創設は大した問題なしに決ったんだがね」と同氏は回想する。

「僕はこれで閑院大宮からしかられたよ。もちろん面とむかってではないが、なにしろ日露戦争いらいの騎兵の大御所だ。

側近の者に『大槻のやつは騎兵のくせに騎兵をつぶしてしまった』と御不興であったという」

しかったわけでもあるまいが、当時の風潮のよくわかる話だ。

ときはすでに昭和十五年のおわりであった。

「機甲兵はすんなり決ったのだが、機甲本部の創設は大難航であった」という。

「機甲戦力の急速な拡充には、今までのようなことでは駄目だ。どうしても軍政的権限をもっだ本部制をとって、陸軍大臣の指揮下でバリバリやらせなければ駄目だ。

予算をもたない教育総監部の下に機甲兵監部みたいなものをつくっても、所期の目的はたっせられない。

だから陸軍省や参謀本部は、機甲本部をつくって、これに戦車と騎兵を全部つけてしまおうと考えたのだ」

「ところが、これに猛反対をしたのが教育総監部だった。本部長が先頭にたって反対する。

従来からくすぶっていた教育総監部の無力廃止論につながる弱少化施策だ、というわけだ。

この壁にぶつかってすったもんだのあげく、阿南惟幾陸軍次官が腹をたてて『人事権を発動するぞ』という一幕もあって、機甲本部が本ぎまりになったが、もう昭和十六年になっていた」 |

昭和十六年四月、機甲兵種が誕生した。

これまでの歩兵の戦車兵と騎兵とが一緒になった。

この機甲兵の軍政、教育の親元として、機甲本部が創設される。

機甲本部長にはこれまでの騎兵監、吉田悳中将が任命された。

陸軍省の戦車整備担当課もその管轄下におかれ、また従来からの戦車や騎兵の諸学校などはすべて、その指揮下に統合された。

次のようである。

千葉陸軍戦車学校

公主嶺陸軍戦車学校

陸軍騎兵学校

陸軍機甲整備学校(従来の自動車学校改編)

これで戦車兵と騎兵が一緒になったのだが、このとき一挙に乗馬騎兵がなくなったわけではない。

駄馬編制師団など、作戦地の特性によって馬の方が有用であったものもあるし、中国戦線にある騎兵第4旅団は終戦まで乗馬騎兵の特色を生かして活躍した。 |

著者 左側(大尉、北支那方面軍作戦課参謀)。

右は同期生の尾関正爾大尉(同情報課参謀)

昭和十五年二月、車載騎兵集団と車載第26師団による

黄河上流五原地方の作戦の際、五原にて

|

あの機甲化の先駆者のようなドイツでも、二〇個師団の装甲集団がソビエトに侵入したとき騎兵一個師団があって、これが装甲集団の側背の援護にあたっている。

それぞれに利点があるからである。

ここで本書の表題とした機甲兵種が誕生したわけだが、この「機甲」という語について一言ふれておく。

軍隊という社会は、よく新語や略語をつくるのだが、「機甲」というのも日本陸軍独特の用語で、「機械化装甲」の略語である。

日本の「機甲部隊」というのは、内容的にはドイツの装甲師団、連合軍の戦車部隊とおなじものと考えていただけばよい。

さて戦車兵と騎兵とが統合されてもすでに兵科を撤廃している日本陸軍内部での制度上の改廃だけのことでありこれで戦車兵と騎兵とが急に仲よくなるとか、騎兵がすぐに機械化・戦車戦闘を理解できたという問題ではない。

しかし、ともに行く途に“迷って”いた戦車と騎兵が、一途の方向をさぐることができるようになったことは間違いない。

戦車界の側からすれば「騎兵が馬をすてて車に乗るというのならば」と、当時の教育総監部内の星野利元少将らも機甲兵創設に賛成奔走したのであったが、田中作戦部長のように「騎兵にはえらい人がおおいから、戦車兵は庇(ひさし)をかして母屋(おもや)をとられるのではないか」と案じた人もなくはなかったであろう。

機甲兵の団結は、かすに時間をもってせねばならなかったが、時局の進展はこんな問題どころではない急転回をしめすのであった。

ドイツ電撃戦の威力をみては、空軍力と機甲力、これこそが決勝の二大要素であり、日本陸軍がこの面でおくれていることは明瞭であった。

さっそくこの教訓を現地について摂取すべきであるという意見がでた。

昭和十五年八月、軍事視察団を派遣という内議が決って、ドイツと交渉がはじめられた。

戦勝で意気揚々たるドイツ陸軍は快諾したが、おりから“大英戦闘”の最中でイギリス空軍を相手に必死になって戦っているゲーリングの空軍が、すぐには同意しなかった。

八月下旬には視察団は出発の準備をはじめたが、こんどはソ連が国内通過のビザをださない。

九月には日独伊三国同盟条約が調印されたこともあってゲーリングも要求をいれ、招待するということになり、イタリアも同調したのだが、結局出発したのは十二月の下旬で、一月七日モスクワ通過、ベルリンに入ったのは昭和十六年一月八日であった。

これが山下視察団と呼ばれたもので山下奉文中将を長に、航空班と陸軍班とからなり、戦車関係からは原乙未生少将、角健之大佐が派遣された。

独伊駐在の武官や駐在員もくわえて戦争指導から陸空軍の戦略戦術、とくに機申部隊と空軍との協同、両軍の制度、編制、装備、訓練、補給など、全般にわたる戦訓を摂取しようとするものであった。

この視察団は約六ヵ月、ドイツ、イタリアで視察研究をつづけていたが、六月七日、ローマにいたとき、独ソ関係緊迫化の報に急拠帰国に決し、六月十七日ベルリン発、モスクワをとおったのが十九日。

二十二日にはドイツ軍はソビエトに攻めこんだ。間一髪のところで帰国できたのであった。

戦車は一体何に使うものなのか?

「アジアの戦場では役にたたない」という日本陸軍の底流にある不信はぬぐえないが、使うとしても歩兵直協なのか、独立的集団使用すべきものか?

ノモンハン以後、ドイツの電撃戦に刺激されて、戦車の株は自然にあがってきているのだが、昭和十二、三年ころの“迷い”はまだつづいていた。

これは軍建設、編制装備の基本であり、運用の根本からきめねばならぬ問題である。

前者とすればフランスの亜流であり、分散された戦車部隊が何の力もないことは電撃戦がしめしている。

そして集団の威力はグーデリアンがしめした。

日本機甲界としては、どうしても決着をつけ結論をださねばならぬ時期がきていた。

視察団の人びとは機甲部隊の建設運用につきグーデリアンやその参謀長と懇談し、機甲師団の演習を視察するほか、グーデリアンの著書によってその思想をふかく研究した。

一九三八年(昭和十四年)、彼が装甲第2師団長、少将時代に書いた本に『装甲兵種と他兵種との協同』というのがある。

その前年に書いた『戦車に注意せよ』という本もある。

いずれも装甲軍建設運用の理念を説き、ドイツ軍上下を説得、啓蒙しようとしたものである。

そして彼はこの確信にもとづいてドイツ装甲軍をひっぱってきたしみずからこれを指揮して、その理念の正しいことを立証した。

グーデリアン自身も、これは正しかったし、一九四一年になった今日でも誤りはない、と視察団に語っている。

原少将みずから翻訳にあたり、団員に配布した書類が現在のこっている。

電撃戦理論によるグーデリアンの機甲集団用法は、対ソ作戦一九四二年の夏季攻勢ごろまでは通用したが、スターリングラードの敗戦以後、とくにソ連軍が戦力を増加して蒸気ローラー的縦深戦略をとりうるようになったクルスク会戦以後は適用の余地の少なくなったものである。 |

ドイツ装甲部隊の生みの親、

ハインツ・グーデリアン将軍

|

また日本軍が太平洋戦線で戦った米軍上陸部隊は戦力即装甲力で、歩兵直協などの問題はふっとんでいる相手であったから、これも適用できない。

しかしグーデリアンの説は、一九四一年当時の日本軍の“迷い”の解決に大きな示唆(しさ)となったものだから、これを引用してみる。

○装甲兵団の価値

列強軍は戦車部隊については大きく異る途をたどっているが、前大戦いらいの発達の一大方向は次のようである。

一、空軍に対応する地上快速軍の必要空軍の威力は論争の余地はない。

空軍作戦は、その偵察および戦果をおぎない、これを確保する地上のパートナーを必要とする。

このパートナーは快速であるほど、また強大なほどよい。

二、防者が機動力をもてば、攻者の機動力はいっそう必要である。

三、従来の兵科の防御力では、予期される強大な敵戦車の攻撃を防御するのにたらない。

たとえ対戦車火器をじゅうぶんに装備しても、戦車部隊の奇襲集団攻撃を挫折させるにはたらない。

故に友軍戦車部隊を必要とする。

ともあれ、攻者の快速、奇襲、集団威力は防者の対抗しうるところではない。

グーデリアンは、みごとにこれを実証した。

ノモンハンの第23師団の苦戦も、これを証明している。

この場合、防者は戦車部隊をもっていなかった。

四、装甲兵団の突破正面はひろいことが必要である。わが攻撃重点を敵に側面から攻撃させぬためである。

戦車の攻撃は縦深的でなければいけない。

翼側を確保し、縦深にわたる攻撃の戦力が不足しないようにし、突破した敵の側面を包囲する戦力を保有するためである。 (フランス軍が)全戦力を集中して防御を強化する傾向にあるので戦車部隊は穿貫的で適確な成果にたっすることが必要である。 |

彼はこのとおりを西方戦場でやってのけた。

機甲戦力の可能性についてグーデリアンは、すでにこうした適確な見とおしと理論をもっていた。

そしてさらにこう述べる。

五、速度を重視し、装甲兵団に編合すべし。

戦車部隊と協力する補助部隊は少なくとも戦車と同等の速力を有せしむること。

そして戦車とともに固定的近代諸兵連合の兵団とするを適当とす。

快速なる補助兵種を欠く戦車部隊は不完全にして、大規模の戦闘能率をあげることのできないことは断言してはばからない。

即座の思いつき式につくった快速兵団およびその司令部が通常役にたたぬことは、第一次大戦で証明されている。

統一せる統帥組織および快速兵団の大単位の結成のみが、将来威力を発揮する基礎である。

古来の名将は機動兵団を建設し運用せり。

断呼として新戦略を樹立せよ。 |

彼はこう高唱するのである。そしてまたいう。

この叙述にあたっては、今日的な技術の可能性をはずれないことに努めた。

だが、新しい武器に新しい形を求めないわけにはいかないのである。

各種の危惧は、新しい可能性というものをつかみうるものだけが排除することができて、不確実な世界にはいりうるものだ。

後世の史家は、なさざりし者にたいしてよりも、なしたる者をおだやかに裁くであろう。 |

ドイツ軍上下に訴えている論文である。

これは彼が一九三八年に軍団長としてウィーンに進駐したドイツ装甲師団の初陣以前の師団長時代のものである。

スペイン内乱で実験している小戦車部隊の体験のほか、一発の弾丸の洗礼なしに彼は、思索と研究とによってこれだけの理念を固めていたのである。

満州事変、支那事変の体験をへて、混成旅団を解体し、そしてノモンハンの惨憺(さんたん)たる戦闘を経験した日本軍の歴史をふりかえって、考えこんでしまうのは筆者だけであろうか。

戦車用法上、異論のある点についてグーデリアンはこういっている。

現在においてもっとも緊要であって論争のある問題は、戦車用法の三つの意見である。

一つは、歩兵主兵論者の意見である。

歩兵は“戦場の女王”であり、他の兵科は補助兵種である、という。

これでは戦車は、歩兵よりはやく走行することをゆるされない。

歩兵のための“動く楯”であるべし、ということだ。

戦車のエンジンによる速度を利用することはできない。

前大戦では、攻撃のテンポがおそかったから、敵はつねに突破された後方に新戦線をつくった。

こうなっては奇襲的効果がなくなっているから、この陣地の方が第一線よりも固い。

したがってこれにたいする攻撃は、第一撃よりも不利な状況で行わねばならない。

こうした状況が、将来、自動車化、装甲化、航空化された予備軍をもっている敵にたいしておこったとき、誰が攻者に勝算あり、といえるだろうか。

(ノモンハンはこの状況だった)

二つは戦車万能論者の意見。右と反対の者は、目をはるかなる将来にむけている。

この論者は、他兵種との協同については、あまり知ろうとしない。

彼らは戦車部隊を、一種の“純血部隊”として集成し、まず敵の翼側、または背後に、あるいは敵陣地に大斧をうちおろそうというのである。

また奇襲により敵の抵抗を撃破することを主眼としている。

障害物、築城、地形などは問題とせず、ひたすら突破することによって、戦車の決定的効果を期待しているのである。

しかし、現在の技術の水準は、はたしてこのような計画の実行を、可能としているかどうか。

われわれは、まだその水準にたっしてはいない。 |

グーデリアンは、戦車万能論にも警告を発している。これはドイツだけのことではない。

歩兵から戦車にうつった戦車連隊長、玉田大佐も「戦車歴はあさく隊長としての識量はじゅうぶんでなかったが、それだけ戦車というものにこだわりもうすく、当時戦車界にみなぎっていた「戦車のむかうところ敵なし」というような雰囲気にも、そのまま同調はできなかった」と書いている。

グーデリアンはつづける。

「われわれは、しばらくはこの両者の中間的意見をとる。

すなわち戦車は、他兵種を援助するとともに、新戦闘手段の技術的可能性を作戦的、戦術的に完全に有効に発揮せしめんとするものである」

一号、二号戦車のほかに三号、四号戦車が多数装備され、歩兵や砲兵が戦車についてこられるようになるにしたがって、戦車の運用はかわってくるぞというのである。さらに彼はいう。

「私がここに反復高唱するのは、頑固な組織、または因襲にこだわり、将来の発展を阻害すべからざること、これなり」 |

視察団は、これだけ明快な理論でもまだ日本の軍部主流を説得するにたらないと思ったのであろうか「戦車に注意せよ」からおなじような、もっと初歩的、原則的な解説を引用している。

歩兵は軍の主兵で、戦車は敵の火力、とくに歩兵の重火器(機関銃)を撃破し、つねに歩兵にしたがって協力するのに適す、という者がいる。

わずかの機関銃戦車くらいで、歩兵の戦闘地域の清掃をするという重大任務をはたすことができるなら、これは正しい意見であろうが、しかし、一九一八年には事実であったかもしれぬこの可能性は今日では成立しない。

対戦車組織の発達した現在、歩兵戦闘地域においては、あらかじめ敵の対戦車砲と砲兵観測所を全滅させた後でなくては、戦車戦闘は戦車の全滅をもっておわることを予期せねばならぬ。

故に、戦車側の立場からいえば、歩兵の支援のためには、対戦車組織と砲兵を盲(めくら)にしておくことが重要な前提条件であり、この後にはじめて歩兵の要求する援助ができるのである。

だが、上級司令部の立場からすると、こんなゆるいテンポでは満足しないだろう。

戦車にもっと突進しろ、というにちがいない。

グーデリアンがこれを書いた二年後、ノモンハンでこのとおりのことがおこっている。

そしてまた、歩戦協同してゆるい速度で前進したら、敵はかならず後方に新防御線を設け、あるいは反撃にでるであろう。

前大戦で十数回こころみて失敗したこんな戦法をもってしては、将来の戦争に勝利をうることなど思いもよらない。

新兵器を理解しうる近代の統帥は、迅速なる決勝をうることに努力すべくその目的のためには、戦車にその最高の能力を発揮しうるような高級なる任務をあたえるべきである。

能力の限度を正当に判定することは決定的の意義あり。 |

まことに新兵器の可能性を心から信じ、その開発をみずから促進し、これを育て、そしてみずからこれを指揮してその可能性を実証した“ドイツ戦車の父”の言である。

山下視察団の報告書は、こう結んでいる。

| 「陸軍航空の飛躍的拡充を図り……新たに機甲大兵団を建設して全地上軍の骨幹決戦戦力とすぺく……現発令の修正軍備充実計画は一部修正をくわえつつ続行し次期計画と連接させ……速かに次期軍備充実計画を策定すべく……随時、戦争に応じ得る態勢を整えるはもとよりなるも、軍備の急速なる拡張の間に於ては勉めて計画的戦争を企図すぺく……新軍の建設には国力の至当な判断に遺憾なきを要す」 |

つまり「航空と機甲の飛躍的拡充が絶対に必要である。現計画が昭和十九年におわったら次期計画につなげ。いつでも戦争ができる態勢になくてはならぬが、軍備の充足のできるまでは戦争にまきこまれるな。国力の判断を誤つてはならない」という結論をもって、山下中将以下視察団の人びとは昭和十六年六月、日本にかえってきた。

しかしこの人びとをまっていた日本の情勢は、昭和二十年代の次期軍備どころの状況ではなかったのである。

なお山下視察団の具申した日本軍の装甲戦力と対装甲戦力のあるべき姿についてふれておく。

もちろん、報告だけにとどまった理想像であるが、ドイツ軍の実力と実績をふまえて日本陸軍をふりかえってみると、その差は大きい。

太平洋戦争を戦った日本軍の編制・装備の実体とおもいあわせ、第二次大戦型兵備についにおいつけなかった日本陸軍の装備の劣弱さがよくわかる。

機甲軍編制

軍司令部

戦車師団 数個

自動車化師団 数個

全師団車載。装輓車を主とし、砲兵その他の重資材は牽引式。各種兵器は運搬用資材を有す。

軍砲兵部隊

軍砲兵司令部

情報大隊 一

一〇センチ加農砲連隊 若干

一五センチ榴弾砲連隊 若干

一五センチ加農砲連隊 若干

ニーセンチ榴弾砲連隊 若干

軍防空隊

軍防空司令部

高射砲連隊(甲)(乙) 若干

軍工兵隊

軍工兵司令部

独立工兵連隊(交通)

師団数の三倍

独立工兵連隊(架橋) 若干

架橋縦列 若干

通信部隊

軍飛行隊(偵察、直協)

軍兵站部隊

一般師団の火力、対装甲戦力

歩兵連隊 歩兵砲一個大隊(七五ミリ級歩兵砲六門、一五〇ミリ級重歩兵砲四門)

速射砲一個中隊(四七ミリ対戦車砲一二門)

歩兵大隊 速射砲一個小隊(三七ミリ対戦車砲三門) 機関銃一個 中隊(機関銃一二挺、迫撃砲六門)歩兵中隊 各小隊に対戦車銃二挺の一個分隊

捜索隊 重火器中隊(対戦車砲九門、迫撃砲六門、山砲二門)

師団速射砲大隊 本部、三個中隊、段列。(牽引式または自走式四七ミリ、七五ミリ対戦車砲。大隊計二七門)

軍直轄装甲(突撃)砲兵大隊 三個中隊(前面装甲すくなくとも七〇ミリの装甲自走砲、歩兵直協用七五ミリ級三六門。ドイツ軍の突撃砲である) |

top

**************************************** |