|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

Ⅲ 仮想敵国はソ連

7 主力戦車の開発 top

これより先、日本の戦車技術陣は、世界にさきがけて空冷式戦車用ディーゼル・エンジンの研究に着手していた。

戦車は火や地雷にたいして防護するため、機関室を密閉する必要があったから、室内に気化ガソリンがもれて発火しやすい状態になる。

のちにノモンハンで日本軍がこの弱点をついて、火炎ビンでソ連戦車をたやすく焼きはらった実例がある。

ガソリンよりも発火しにくい重・軽油を使用することができればきわめて有利だし、石油資源にとぼしい日本としては得策である。

貯蔵、補給も容易だし、熱効率がたかくて燃料消費量もすくなくてすむから補給の面でも助かる。

そこで昭和七年からディーゼル・エンジンの研究が開始された。満州で使用することを計算し、冷却水の凍結などを考慮して、空冷式エンジンがとりあげられた。

これは世界に先例のない画期的なことであった。

苦心研究のすえ、昭和八年末試作完了、昭和九年の厳冬期に北満州でテストし、昭和十一年に制式採用された。

これは八九式戦車に装備され、これを乙型、従来のガソリン・エンジンのものを甲型と呼ぶことになった。

そしてこの成功で九五式軽戦車にも、これが装備された。

わが戦車工業の誇るべき業績である。

今日、ディーゼル自動車がわが国の自動車工業の特徴として普及し大いに輸出もされているのも、このときの軍用車輛のディーゼル化が基礎となった、とたかく評価されている。

新らしい戦車のディーゼル・エンジンも完成するし、機械化部隊用の“機動戦車”も誕生した。

こんどは、一〇年もまえに考えた国産第一号車八九式中戦車にかわるべき、歩兵支援用の主力戦車を研究すべき時期となった。

すでに昭和十一年である。日本陸軍が本格的軍備充実を、と大車輪ですすんでいる時期であった。

九五式軽戦車の審議のあった日から約半年たった昭和十一年七月二十二日、技術本部で第十四回軍需審議会がひらかれた。 議題は「陸軍技術本部の兵器研究方針に新様式の中戦車研究方針追加の件」「陸軍自動車学校自動車研究方針制定の件」などである。

会長は陸軍次官梅津美治郎中将。委員は例によって技術本部、造兵廠、兵器本部などの設計製作の担当部長や、参謀本部、陸軍省、教育総監部の関係課長。幹事長は前回とおなじく木村兵太郎陸軍省統制課長であり、整備局長山脇正隆、兵器局長多田礼吉の両少将もオブザーバーとして列席した。

制式決定などは大体が儀式みたいなもので、すでに関係各課からでている幹事の案を幹事長が統裁して打合せ、前回の審議会のように「可決しかるべし」と発言するものなのだが、今回の「戦車研究方針」についてはそうではなかった。

下打合せで、どうしても意見の一致がえられなかったのである。

それも作戦・編制を担当する参謀本部第三課と、陸軍の編制・予算のもとじめである陸軍省軍事課の意見がちがっていたので、技術本部の主任者でも統制課長の幹事長でも、どうにもならなかった。

そこでこのときは、両意見併記の議案をだして審議するという、まことに異例の審議会となった。

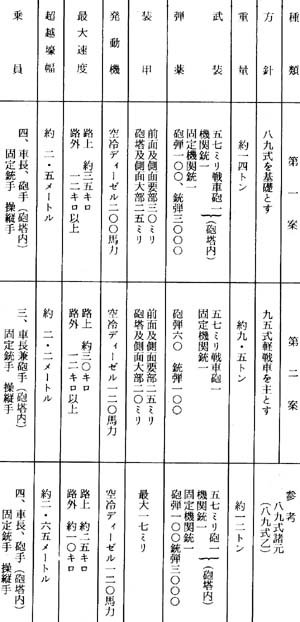

提示された議案は次のとおりである。

新様式中戦車研究方針

第一 研究方針

八九式中戦車にかわるべき歩兵支援用主力戦車を研究す。想定能力を八九式に比較すれば次の如し。

第一案

一 装備を改善す。すなわち五・七センチ戦車砲および車載機関銃を新様式に改む。

二 装甲は三七ミリ級対戦車砲に近距離において対抗するを目途として増強す。

三 速度は陣前、陣内の地形における実用速度をも考慮して増加す。

四 重量は八九式より著しく増加せしめず。

五 超越壕幅、登坂能力などはおおむね八九式を標準とす。

六 展望装置および無線装備を改善す。

七 戦闘室容積は八九式と同等ならしむ。

第二案

一 武装を減少す。すなわち砲塔内の機関銃を除く。

二 装甲は三七ミリ級対戦車砲に中距離において対抗するを目途として増強す。

三 速度は陣内、陣前における実用速度をも考慮しやや増加す。

四 重量は八九式より小ならしむ。

五 登坂能力および超越壕幅はおおむね八九式を標準とす。

六 現制無線機を改善す。

七 戦闘室は乗員一を減じ、かつ狭隘(きょうあい)をもってしのぶ。

第二 理由の概要

第一案

武装、装甲および速度を増大し、超越壕幅、登坂能力などはおおむね八九式に準ぜしめ、これにより生ずる重量の増加はやむをえざる程度にとどむ。

第二案

重量を小ならしむるを主眼とし、装甲、速度を増大し、機関を九五式軽戦車と共通ならしめ、武装の減少、ならびに車内の狭隘をしのぶ。 |

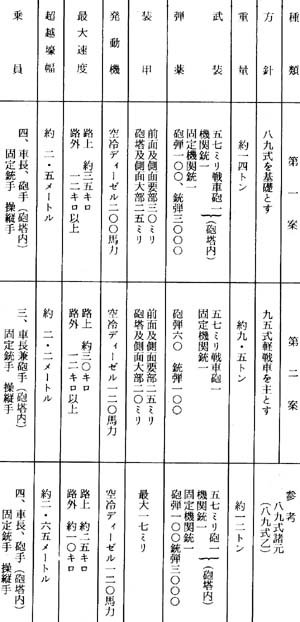

以下「構造の概要」などがあって、説明用として「新様式中戦車予定主要諸元表」がついている。

要約すると右表のようになる。

内容は一見明瞭であり、その優劣も自明のように思われる第一、第二案なのだが、これがどうしてこうも大がかりに討議審議されねばならぬのであろうか。

当時、戦車についてどんなことが考えられていたかを知るために、この審議会の経過を追ってみよう。

会議は梅津会長の新任挨拶にはじまり、ついで木村幹事長がこれまでの事情を説明した。

これを要約すると、用兵責任をもつ参謀本部は、第二案よりの意見だが馬力を二〇〇馬力とし不整地通過能力をたかめて一二トン以下にする。

そのためには三人乗、装甲一一五ミリ戦車で我慢するという。

これにたいし陸軍省軍事課は、第一案の四人乗戦車が望ましいが、一二トンをこすなら装甲や速度はおとしてもやむをえないといい、その他の部局は一四トンの第一案を支持している。

これについて各委員が討議し、結論をだそうというのである。

以下、前章同様できるだけ発言にちかく記述する。

会長「御意見をどうぞ」

清水規矩大佐(参謀本部第三課長)「幹事長から紹介のあった、参謀本部第三課の幹事のだした意見についてさらに修正して提案します。

それは、第二案が適当である、というのであります。

理由は、これを運用する参謀本部の側から考えて、できるだけかるいものを必要とする。

そして、一つの戦車としての戦闘力がやや低下するという点は、外形の小さいという点を利用し、また数を増加するというような手段によってこれをおぎなう、という意見であります」

幹事長「前回提案との相違点は?」

清水大佐「こまかい点で二点ばかり……超壕能力ですが、それを大体八九式を標準としていただけないかという点、もう一つは無線機を改良していただきたい。

なお第二案採用の場合、さきほどの理由から、高さをできるだけ低く。これはただ希望であります」 |

|

参謀本部側は第二案の方が望ましいという意見になった。“小さい戦車を多数”というのである。

ほかの委員の質問がつづく。

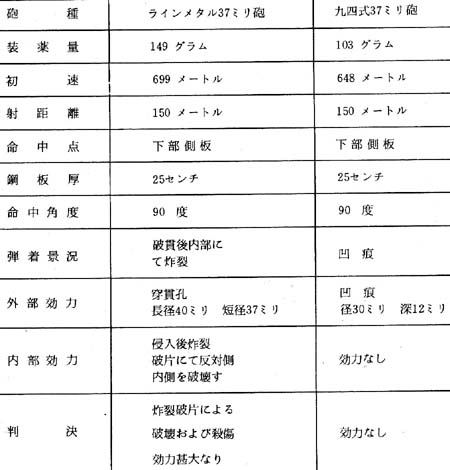

町尻量基大佐(陸軍省軍事課長)「滲炭鋼板にたいする、二〇〇メートル以内における火砲の効力について説明をねがいます」

林則之介少将(技術本部第一部長)「二〇〇メートル以下ですか?」

町尻大佐「二〇〇メートル以内、五七ミリ級の砲によっての貫徹の効力です」

林少将「大休二五ミリの厚さの装甲板ならば、二〇〇メートルからはみな弾ねかえします」

町尻大佐「五七ミリ対戦車砲の砲弾でですか?」

77

林少将「いや、三七ミリです。三七ミリ砲の砲弾で二〇〇メートル以上から射ったものは、みな弾ねかえします。

二〇〇メートル以内だといささかあやしいものですが、二〇〇メートル以上の距離から軽装薬で射ったものは、みな弾ねかえします。

しかもそれは鋼板にたいして垂直に弾丸を射ったものですから、実際の場合、鋼板は多少の傾斜をもっており、また車体がゆれる場合、条件はよくなると考えます」

幹事長 「参謀本部の修正意見にたいして技術者側からみて、この諸元がどうなるか、御説明ねがいます」

原乙未生中佐(技術本部の主任者である)「だいたい今の御要求にあうようにすれば、第二案にあげている速度がすこし落ちると思います。

それにともなって、わよその諸元を申しあげます。

重量は約五〇〇キロ増して、約一〇トンとなる見込。

武装は第二案どおりとして、砲弾を約四〇発増加して一〇〇発といたします。

装甲の厚さは、砲塔前面と側面垂直の大部分を二〇ミリで張ります。

重量がゆるせば、もうすこし厚いものが張れるかもしれません。

発動機は一二〇馬力。最大速度は路上二七キロ、路外一〇キロ以上、これは約三キロの減少であります。超越壕幅、(掘拡=くっかく)散兵壕(さんぺいごう)をこすことを基準として、第一案よりやや落ちますが、二・四メートルくらいに増加したいと思います。

そうすれば長さも五・一メートルにする必要があるので、このため尾体をつけます。

幅の方は第二案の二・二メートルから二・一メートルとし、それによる減少重量を長さを増すことに用います。

高さの方は、つとめて低くなるよう研究しますが、その具体的数字は、すぐにはいえません」

会長「参謀本部側は、そういう条件で御異議ないですか?」

参謀本部側は、これをおよそ了承したが、つぎの条件をつけた。すなわち三人乗、装甲二〇ミリ、一〇トン戦車でよい。第一案戦車と第二案修正案戦車とを同時につくって研究せよ、という意見であった。

質問は当然ながら、装甲と対戦車砲の問題についてつづけられる。

本多政材大佐(教育総監部第一課長)「いまの第二案で研究方針の第二、つまり『装甲は三七ミリ対戦車砲に中距離において対抗することを目的とす』というのは、これでじゅうぶんなのでしょうか? ……

最近、ドイツでもどこでも対戦車砲の優良なものが開発されているようですが、戦車の数が貧弱な日本の装備で、戦車がすぐやられてしまってあとがないとなっては心細いのですが……。

一一〇ミリの鋼板では、各国とも急速に発達してくる将来の対戦車砲にたいして心細い気がするのであります。

78

そういう懸念がないものならば小さいにこしたことはないが、その点はどうでしょうか?

いままでのように一三ミリとか、二〇ミリの対戦車火器を相手にしていたときには、むしろ速度とか武装とかいうものがどんどん伸びて行ったのですが、すでに対戦車砲が三七ミリで、それも各国とも良いものができ、数も非常に増してくるとなると、装甲というものが大切になってくると思われます。

二〇ミリでよいでしょうか? ……戦車の必勝の信念は装甲があるからだと思うのですが……」

原中佐「少なくとも二五ミリはほしいのですが、重量が非常に制限されておりますので、やむをえず鋼板で減らさねばならぬと考えております」

本多大佐「その重さというのは橋梁の関係でありますか?」

清水大佐「私もどういうわけで諸元がかわったか詳しいことはわかりませんが、大きい壕をこえるために長さをながくしたんでしょうね」

原中佐「そうであります。それで重くなった分を、幅を若干へらしましたのと鋼板の厚さを若干おとすことでおぎなう、大体こう考えております」

清水大佐「ただいまの本多委員のいわれたことは、ごもっともでありますが、整備できる数の方が三対二くらいに増加するのでありまして、また予想する戦場から申しまして、御懸念の点は大丈夫と思っております」

町尻大佐「この前、軍事課の幹事からだした意見としては、戦場付近の渡河だけではなく、道路の状況、小さい溝渠にかかっている小さい橋の状況などから考えて、これは一〇トンないし一二、三トンというところで、たとえ五〇〇キロでも減らしていただきたいという希望であります。

幹事会での軍事課の意見にたいして一三トン半でなければできないという技術本部の意見ですが、五〇〇キロでもよいから減らしていただきたい。

このためには速度なども、これより低下しても良いのでないか、またその他の要目のなかでも減らしうるものは減らして、すこしでも軽くしていただきたい。

それでいま参謀本部から提案された一〇トン程度の軽い戦車、これもその意味からいうと非常に希望するものでありますから、二度試製でもしていただいて両方比較していただきたい。

趣旨はなるべく軽いもの、すこしでも軽くしていただきたいと希望しております」

会長「いまの軍事課長の案にたいする、技術本部側の御所見はいかがですか?

第一案を主として武装、発動機、最大速度その他はなるべく第一案を採って、できるだけ重量を軽減せよ。

そうなるとその軽減の程度は……」

林少将「大体ここに書いてありますような武装その他を充足すれば、この重量一四トンというのは、まず動かぬものと考えております。

設計にあたって極力軽くするよう努めますが、また一面脆弱(ぜいじゃく)なものとすることは避けねばなりませんので、それらを顧慮すると、ここに書いてある一四トンというのはまずギリギリ一杯で、なお二〇〇~三〇〇キロの重量の誤差はあろうかと思います」

幹事長「いまの軍事課案は、若干装甲の厚さを減らすとか、速度を落すとか、こういうような条件はいらないのでありますか?」

町尻大佐「装甲は二五ミリの滲炭鋼板で大丈夫というならば、無論二五ミリまで減らしてもかまいません」

幹事長「速度は?」

町尻大佐「速度はいらんと思います」

幹事長「そういう条件を加味されたときはいかがですか?」

原中佐「概算ですが、鋼板を二五ミリに減じて約五〇〇キロ、速度が減ってもよろしければ、その点でも二、三〇〇キロはへらしうるかもしれませんので、総重量は一三トン二、三〇〇で収まるかもしれません」

町尻大佐「これを運用する戦車学校の方の御意見は?」

矢崎勘十中佐(戦車学校)「装甲と乗員の関係と無線機の三点です。装甲については、この戦車が歩兵直協用である関係上、戦車自体が敵の戦車と戦闘するというようなことにはあまり頭をむけず、敵の対戦車火器にたいしては装甲でまもり、歩兵のために働くというようになりたいと思います。

その点から、装甲はすくなくとも三〇ミリはほしいと思います。

二五ミリの新らしい装甲板でじゅうぶんであるということですが、その点は確信がもてませんし、対戦車火器の将来もはかりえない現況ですので、わずかの重量の差で著しく戦闘力をおとしたくないと思います。

防御力といいますけれども、戦車らしい活動のできるのは装甲が強いためですから、ぜひ、この装甲三〇ミリはほしいと思います。

乗員は第二案では車長一人が砲塔のなかにいて、敵を見、地形を見、しかも射撃をせねばならぬので、第二案では射弾の数が著しくおちます。

その戦闘力は第一案から一人減らした四分ノ一減でなく半減、あるいはそれ以下に低下すると思います。

通信器材は、現在の無線機では力がたりないので、その能力を向上していただきたい。

そうすると形が大きくなるので、第一案にしていただきたい。

そこで第一案の『前面および側面の要部三〇ミリ』というのも、要部でなくて、側面、前面の全部を三〇ミリにしていただきたい。

また第二案では、砲塔に一人しか収容できませんが、これは戦闘上非常な欠陥であります。

第一案は戦車側としては戦闘力の関係上希望いたしません」

町尻大佐「速度については?」

矢崎中佐「速度については、現在の八九式程度で歩兵直協用としては間にあうと思っております。

かりに、機械化部隊のために使うとしても、第一案であれば相当に機関に余裕があるので、機械化部隊用としても使用できると思います」

林少将「装甲板については、お手許の書類にある装甲板の厚さは従来の装甲板で、新たに出来たものは町尻委員にお答えしたように、占い鋼板の三〇ミリと最近できた二五ミリとくらべるとむしろ後者の方が強いという結果になっているので、ただいま御心配になったようなことはないと思います」

町尻大佐「砲塔のなかに二人おらぬと戦力が半減するという理由がはっきりしませんが」

矢崎中佐「八九式だとすると砲塔内に二人いて、一人は射撃する。

一人は車長であって地形、敵情、小隊長戦車に目をむけていて、射手、操縦手を指揮しています。

ところが砲塔内に一人だと、その車長が射撃もし、敵情も見、小隊長戦車にも注意するということになります。

射撃をしているときには、こんどはこれができなくなる。

操縦手も車長も、ただ前面の一点にむかっているだけで、部隊としての行動は全然できなくなります。

半盲目です。小隊長車や中隊長戦車では、ほとんど射撃をするひまがない。

これで戦闘力は著しくおちるのであります。

これは現在の六トン戦車(試製された九五式軽戦車を指す)でも同様で、その前のルノー戦車でも、乗員がすくないため行動に支障をきたしています」

会長「参謀本部側はいまの戦車学校の意見にたいして何か……」

清水大佐「まえに総括的に申し上げましたが、さらにもうすこし上の段階での運用という点を考えているので、つとめて軽いことを希望している次第であります」

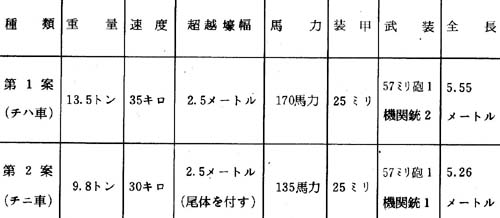

結局、第一案(重い戦車)については技術的にできるだけ重量を軽減する、第二案(軽快な戦車)については、超壕能力、攀登能力は八九式にちかづけ、無線機を改良すると修正し、両案を並行して研究開発するということになっった。

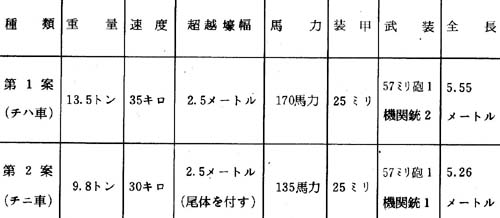

これをまとめると、下表のようになる。日本陸軍の歩兵直協用主力戦車の決定は、両案を試作研究のうえということになって、その出現は一段階おくれることになったのである。

| 項 目 |

第 一 案 |

第 二 案 |

参考 八九式諸元 |

説 明 |

1 方針

2 重量

3 武装

4 弾薬

5 装甲

6 発動機

7 最大速度

8 超越壕幅

9 攀登傾斜

10 行動能力

11 乗員

12 全長

13 全幅

14 全高

(除展望塔)

15 最低地上高

16 展望通信設備 |

八九式を基礎とす

約13.5トン

57ミリ戦車砲1

機関銃1(砲塔内)

固定機関銃1

砲弾100、銃弾3000

前面・側面要部25ミリ

空冷重油200馬力

路上約35キロ

路外 12キロ以上

約2.5メートル

3分の2、短距離1分の1

約10時間

4.人砲塔内:車長、砲手

固定銃手、操縦手

約5.5メートル(尾体ナシ)

約2.2メートル

約2.3メートル

約2.05メートル

約0.40メートル

潜望鏡を付す

無線機の能力を増大 |

九五式軽戦車を基礎とす

約10トン

57ミリ砲(砲塔内)

固定機関銃1

砲弾100,銃弾1000

概ね20ミり

空冷重油120馬力

路上約27キロ

路外 10キロ以上

約2.4メートル

同 左

約10時間

3人砲塔内:砲手、

固定銃、手操縦手

約5.1メートル(含尾体)

約2.1メートル

約2.2メートル

約1.95メートル

約0.40メートル

現制無線機を改善す |

(八九式乙)

約12トン

57ミリ砲1

機銃1(砲塔内)

固定機関銃1

砲弾100,銃弾3000

最大17ミリ

空冷重油120馬力

路上約25キロ

路外約10キロ

約2.65メートル

同 左

鉤10時間

4人砲塔内:車長、砲手、固定銃手、操従手

5.740メートル(含尾体)

約2.2メートル

約2.56メートル

約2.31メートル

約0.50メートル

無線機能力

電話1キロ |

なお減少に努む

第二案は板厚を減少

第二案は九五軽戦車と共通

ソ軍の掘拡散兵壕を超越す

第二案は戦闘動作の不便を忍ぷ。

両案共八九式に比し外形小

全高を低下するに努む |

「戦車の性能を増強する反面、目下の急務はなるべく多くの戦車を整備することが急務であるから予算単価を減じ、予想作戦地で動きやすい戦車をつくれ」という相反した統帥部、軍政当局の要求に答えるためには技術の面での進歩をはかるしかない。

技術責任者の原乙未生中佐は、参謀本部、陸軍省の主張と、実際にこれを使う戦車側の意見との間にたって、ずいぷんとつらい思いでこの審議会をきいていたことであろう。

結果は二種の競争試作ということになった。

原氏はその著『日本の戦車』のなかで当時を回想して

「二案の利害は図面の検討によっても明瞭であって、技術者としてはこのような競争試作はとりたくないのであったが、二案にたいする支持はいずれも強硬であったから、実験結果に訴えることになったのである」と書いておられる。

さらに当時の戦車技術陣がこの困難な要求を苦心充足していった状況を原氏は次のように述べている。

従来の戦車の構造を検討して、もっとも重量を節約する余地のあるのが懸架装置であると考え、コイルバネを巧妙に配置した新構造を考案した。

その結果は緩衝作用も良好で、重量も軽減することができた。

また車体構造にはつとめて溶接接手を採用し、補強のための骨組を省略して強度をうる方法を考えた。

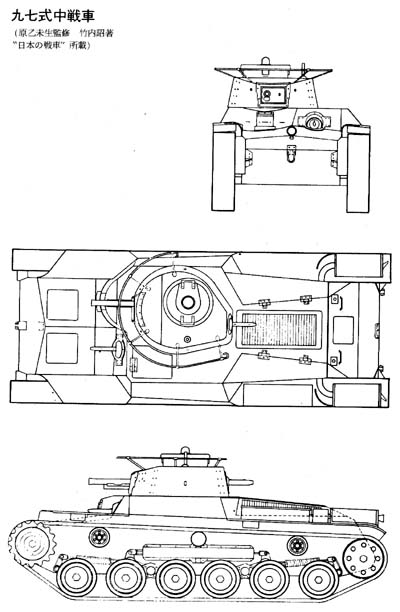

これらの改良案をもとにして軽重二案をたて、大阪工場(チニ車一台)および三菱重工業(チハ車二台)に発注し、その比較試験の結果によって採用を決することになった。(上表参照)

しかし設計者としては軽量にしてかつ優秀なことは望むところであるから極力両案の性格を接近させることに努力し、苦心の結果竣工時の諸元は右表のようになった。

技術本部は昭和十一年両案の設計に着手し、昭和十二年試作竣工、数次にわたり技術試験を行った。

その結果、正確に予定重量のとおりに完成したのみならず、戦術性能は下の表に示すように両案共速度において予定性能を凌駕(りょうが)し、装甲厚および超壕幅は同等となった。 |

|

また懸架装置の機能が非常に良く、安定性も良好で乗心地がよく、操縦も軒快であった。

またその形態は第二次大戦後各国こぞって採用しており、本車は世界の標準形態に先鞭をつけたものであり、ここに我国は新式戦車として快心の作をえたのであった。

五七ミリ砲は八九式に装備したものと同じ短加農(カノン)で(従来の九〇式五七ミリ戦車砲の初速二五○メートルのものが初速四二〇メートルの九七式と改造されてはいた)、初速は小さく穿貫威力に欠けていたので、新式戦車においてはさらに威力あるものに変更するよう希望をもっていたのであるが、用兵上の方針は歩兵直協にかわりはなく、五七ミリ砲でじゅうぶんと認められたので変更することができず、こうして火砲問題が将来にのこされたのは遺憾(いかん)なことであった。

しかし近い将来において攻撃威力増大の要求がおこるのは必至と予想されたので、これに対応できるように第一案は砲塔の中径を大きくとった。

両戦車を戦車学校に委託して試験し、実用上の適否を検討した結果、実用者側の意見は戦闘動作の難易を重要視して第一案を支持し、参謀本部は依然第二案に魅力を感じておって容易に決定できなかった。

|

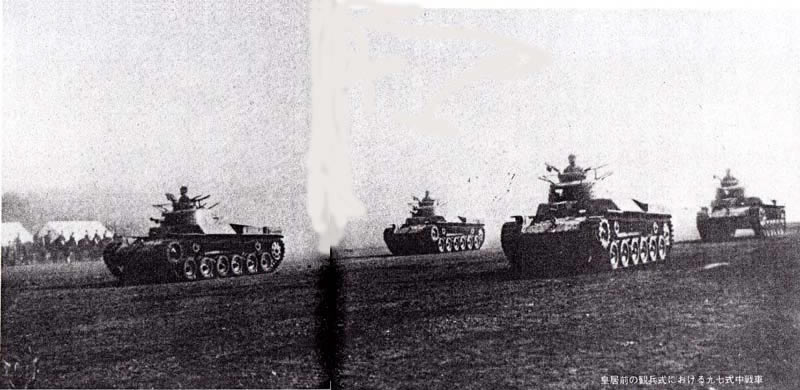

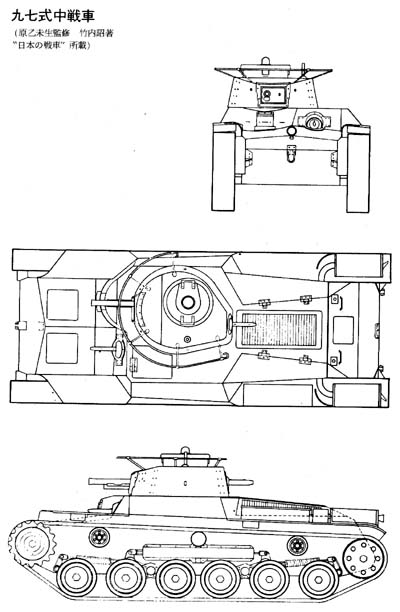

日本軍の主力戦車となった九七式中戦車。

外形的にも性能的にも世界の水準を抜く優秀なものであった。

|

|

|

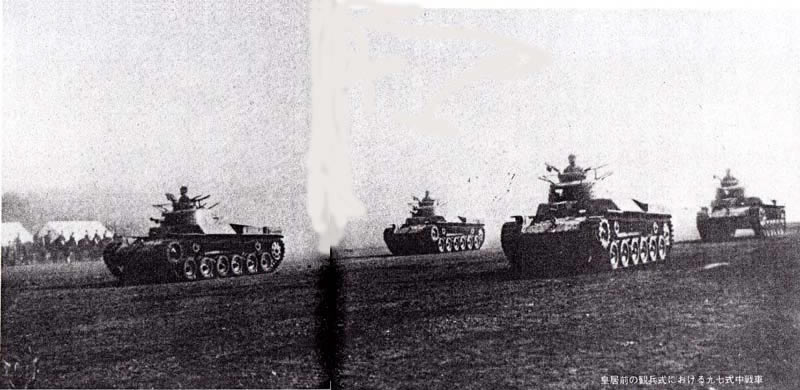

皇居前の観兵式における九七式中戦車

|

たまたまこの間に日支事変(日中戦争)が勃発したので戦車の整備は緊急の問題となり、整備予算にも平時的制約をうけることがなくなったので、生産を急げ、と第一案採用と決定された。

このときに試製が完成していたのは時機をえたものであった。これが九七式中戦車である。

エンジンの改善によって速度は四〇キロ以上に増大し、また展望視察用として、パノラマ眼鏡、反射展望鏡を装漑し、戦車用無線通信機も新たに制定されて設備するなど、付属設備も近代化した。

この戦車は部隊に支給され、実用されるにしたがって種々の要求もあって改修し、また一部の装甲を五〇ミリに増強するなど漸次完璧(かんぺき)のものとなっていったのであるが、その結果、最終的には重量が一五・三トンとなった。

原氏は戦車火力の増強について述べておられるが、これはすぐに現実となり、戦車対戦車の戦闘の時代となって、装甲威力が勝負どころとなってくるし、歩兵にとっては対戦車砲の威力がたのみの綱ということになるのであるが、日本は明らかにこれでたちおくれた。

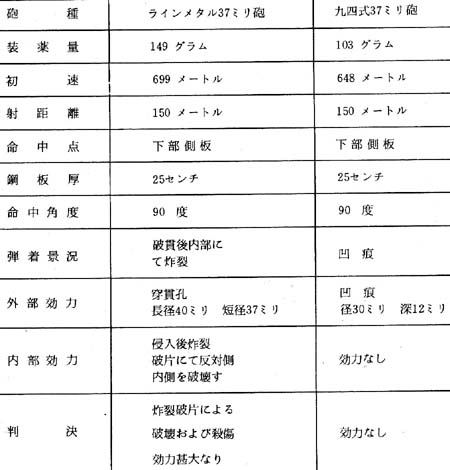

ここにそのころ日本のもっていた三七ミリ対戦車砲の劣弱なことを示す一つの証拠がある。

(戦史室の近藤編纂官の資料による)

昭和十四年四月二十一日(ノモンハン事件の直前である)、技術本部は実物の九七式中戦車にたいし、日本の三七ミリ対戦車砲とドイツのラインメタル社の三七ミリ対戦車砲の実験射撃を行った。

試験の結果は右表のように記録されている。

さらに問題は、ラインメタル砲は射距離を倍の三〇〇メートルにしてみたが、効力はほとんどおなじであったことである。

九七式中戦車は日本の三七ミリ砲にたいしては、審議会席上の説明どおり「三七ミリ砲の装甲弾に近距離で抗堪(こうたん)」はね返すということを実証した。

いうまでもないが、日本の戦車が相手にするのは外国の対戦車砲、戦車砲で、おなじ三七ミリ砲でもドイツではこうしたものが生まれていたのである。

審議会の席上でお偉ら方がいくら「御懸念はなかろう」といっても、性能のひくい火砲で実験していてはどうにもならない。

あたらしい対戦車砲がでてきたら、という実戦部隊の心配の方があたっていたのである。

そして一面、日本の歩兵はこんな低性能の対戦車砲をもって、すぐれた対戦車砲に対抗できるようにつくられた敵戦車と戦わねばならなかったのである。

前線の将兵の苦難の運命は、はるか以前に机の上できめられていくのである。 |

|

ところで、昭和十一年の中ごろ、参謀本部は、なぜ、実戦部隊の要求にたいし、もっとたかい段階での運用を考えているのだ」などとうそぶきながら、二〇ミリの装甲でも「予想作戦地の地形から懸念はない」と、三人乗一〇トン戦車でもよい、としてがんばっていたのだろう?

じつはそのころ日本陸軍は、第一次大戦以前型の、大正以来の軍備のおくれを一挙にとりもどそうと、いわゆる本格的軍備充実にとりくみだしていたので、とにかくその時点では“数”がほしかったのである。

(この章で「チハ車」 「チニ車」という名称がでてきたが、これは戦車の試作時の秘匿名である。 「チ」は中戦車、「ハ」は国産中戦車の三番目、一番目は八九式中戦車甲型、二番目は乙型)、したがって「チニ」は中戦車設計第四号という意味である。

戦車の設計、試作の段階でのこの種の秘匿名称は、戦車の種類と設計順を片仮名二文字で示したもので、最初の文字は中戦車はチ、軽戦車はケ、砲戦車はホというように車輛の種類を示した。

九五式軽戦車以後の新設計車輛はみなこの秘匿名称をもっているが、チハ車、チニ車ほどには一般的には使われていない。

本書にあるとおり、チハ車とチニ車の場合はチハかチニかという二者択一的に実用試験などで検討されて、なじみになったからである。

たとえば、九八式軽戦車ケユ、二式軽戦車ケト、一式中戦車チヘ、三式中戦車チヌ、四式中戦車チト、一式砲戦車ポニ一、二式砲戦車ホイなどがある。

日本の戦車の場合外国のものや飛行機の場合とちがって大きな改修の場合にも型を区別したものは八九式中戦車の甲型、乙型だけで、九七式中戦車の砲塔を改造して四七ミリ砲を搭載したものも「九七式中戦車改」または「新砲塔チハ」と呼ばれていて、型としての標示がなく、この戦争末期の戦車部隊の装備戦車を明確にするのに苦しむうらみがある)

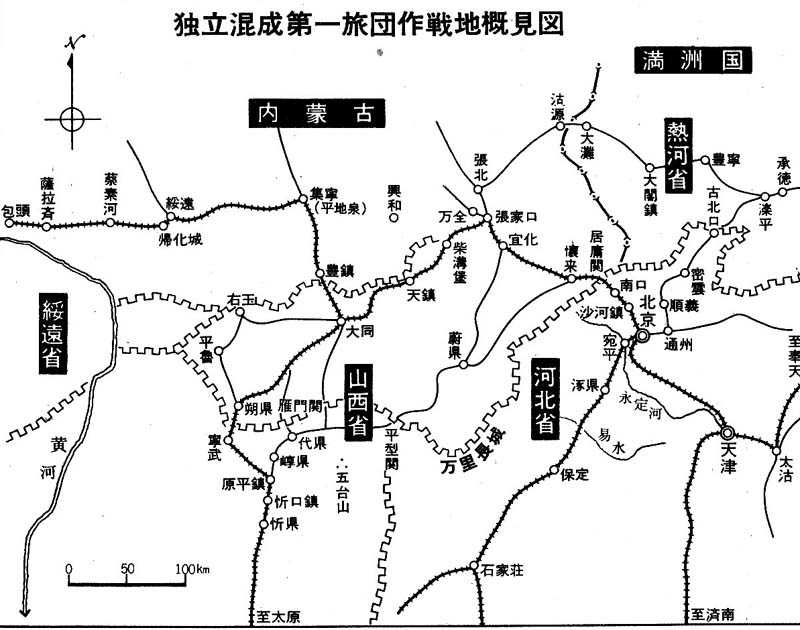

8 仮想敵国はソ連 top

日本陸軍が第一次世界大戦以前の型の陸軍軍備に、何とか近代化の格好をつけようと昭和のはじめ以来、平和、軍縮、反軍、不景気のなかを四苦八苦してやってきたことは、すでに述べた。

しかし満州事変、満州国建国となると、戦略態勢はがらりとかわってきた。

満州は、日露あい戦う場合の主戦場となるべき地である。満州事変前の作戦計画によれば、ソ連軍の主力はヨーロッパから長遠なシベリア鉄道によって満州におくられ、西方から大興安嶺をこえて平地部に進出するものとみられていた。

これにたいして日本も満州に兵を送る。日露戦争とちがうのは、今度は日本が勢力下にある南満州鉄道の沿線地域を根拠とするので、第一次会戦は北満の平原で行われるという点である。

しかし基本的には、日露戦争とおなじパターンの作戦計画であった。

ところが昭和六年の満州事変をきっかけに、日本はたちまち全満州を勢力下におさめてしまっだので、情勢はがらりとかわってしまった。

日本軍は広大な大陸で、長い国境線をへだててソ連軍と対することになってしまったのだ。

満州国は日本本土からみれば桁ちがいの広さである。

シベリヤ鉄道はもちろん長遠だが、日本本土から満ソ国境までも、けっして近くはない。

アッという間に日本軍はそこまで前進してしまったのだ。

軍備というものは相対的のものである。

ソ連はおりから第一次五ヵ年計画(昭和三年開始)を強行していたが、当然アジアの兵力を増強し、シベリヤ鉄道の輸送力を増強する。

日本陸軍が満州の戡定(かんてい)作戦をおわって、さて目を国境のそとにむけてみると、彼我(ひが)の戦力比は日に日に我に不利に動いているのであった。

昭和七年夏から昭和八年にかけて、ソ連はその戦備、とくにウラジオストーク方面の戦備を強化しはじめたのである。

こうなってくると日本軍には、力の不足が痛感される。

実際のところ、満州における活発な軍事行動は、「向うところ敵なし」とそと目には派手に映つたものの、日本陸軍の兵備は昭和七、八年ころには最低であった。

いざ戦争となって動員できる師団数は常設師団一七、特設師団一二合計二八個師団、翌九年になっても三〇個師団にすぎないという準備しかもっていなかった。

しかもその装備は、何度も述べたように旧式であり、第一次大戦後の近代兵備である飛行隊と戦車隊についても、まことに貧弱なものであった。

戦車隊は、久留米の第一連隊から戦車二個大隊、千葉の戦車第2連隊から戦車二個大隊、計四個大隊が動員できるだけであった。

飛行隊は常設八個連隊をもっていたが、その動員兵力は、戦闘大隊四、偵察大隊五、軽爆大隊一、重爆大隊二ほかに独立一二個中隊であった。

接譲国兵備としてのこの日ソの軍備の差が、満州事変後の二、三年間に、ほとんど「均衡破綻」とみられるほどに大きなものになってしまった。

満州防衛、ひいては日本の大陸国防の面から、この均衡破綻についての焦りがおこり、これがこのあと内蒙古と北支にたいする施策をよび、日独防共協定などの牽制的な方策に尾を引く誘因となった。

日本の進路に致命的ともいえる影響をあたえたものは、じつにこの満ソ国境をはさんでの日ソ戦備競争の推移であったが、ともかく昭和九年から十年にかけて、均衡破綻の徴候は顕著になってきたのである。

満州事変の立案者であり、実行者であった石原完爾(かんじ)大佐が、参謀本部の作戦課長になったのは昭和十年八月であった。

はじめて陸軍の用兵作戦の主任者の位置についてみて、大佐はおどろいた。

アジア大陸で使用できる兵力が輸送、集中競争の面でまったく不足していることを知ったのである。

何はさておいても、満州、朝鮮の兵力を増加しなければならぬ。満州での作戦指導上、こちらは内線の態勢に太るのだから、航空戦備は絶対に増強しなければならぬ。

大佐はただちに急速な軍備拡張を主唱した。この人の精力的な主張にもとづいて、第一次大戦洛の軍縮いらいまったく停頓していた日本軍の近代化がはじまった。

その構相や経緯は、陸軍近代化の大きな要素ななすのだが、本書では機甲部隊関係のみにとどめざるをえない。

石原大佐の考えは

「現在のような兵力では戦争はできない。

たんに兵数ふそろえるだけの問題ではない。

全国軍の作戦に必要な軍需工業が日本と満州になければ、戦争はできない」

というものであった。

そして在満兵備の移監充実や航空兵力の増強などを陸軍部内で要求する一方で、「日満経済力拡充計画」の立案などを開始し、まず満州で「満州産業開発五ヵ年計画」が、昭和十二年度から開始されるように手をうった。

90

大佐はこうした五ヵ年計画を何度かくりかえして、すくなくともここ一〇年間は脇目もふらず、満州国の建設と対ソ国防の改善に全力をつくすのだ、という決意であったとつたえられる。

北支那で日支全面衝突のきっかけになった蘆溝橋(ろこうきょう)事件がおこったとき、当時作戦部長であった石原少将は、あくまで不拡大方針をすすめようとして頑張ったが、その信念は、対ソ軍備のおくれをとりもどすためには、絶対に中国ともめ事をおこしてはならない、という点から発したのだという。

だが、これは時の流れにさからって棹(さお)さすこととなって、少将は中央部をさった。

その後将軍は、陸軍にあって国の運命にかんする職にはついていない。

ともあれ、石原大佐の推進力によって兵備改善に活が入れられた。

その概要はつぎのとおりである。

昭和十二年から昭和十七年までの六ヵ年計画である。

昭和十七年までに戦時兵力を四一個師団とその付随の部隊、飛行隊は当時五四個中隊計画であったのを一四二個中隊に拡張する、というのが要点であった。

これにともなって平時兵力は満州に一〇個師団、内地、朝鮮一七個師団の態勢にするとともに、作戦資材は戦時兵力に応ずるものの大部分を整備する、というものであった。

一口に師団をまし、飛行中隊をふやすといっても、これは大仕事である。

兵器や器材をつくらねばならぬのはもちろんだが、そのまえに人を準備せねばならぬ。

将校、下士官の採用数を増加する。士官学校、そのまえの幼年学校を拡大する。少年兵制度も拡張する。

戦車に少年兵制度が採用されたのはこのときであった。

なお、この計画で、これまで歩兵四個連隊で編成されていた師団が、三個連隊編制の、いわゆる三単位師団に改められた。

航空部隊が航空勤務と地上勤務との二種にはっきり区分されたのもこのときであった。

増(新)設部隊の要員は、士官学校をいくら拡張してもすぐは問にあわない。

自然に航空、戦車、そのほか拡張する兵種には、さかんに転科が行われた。

どこからだすかというと、主としてもっとも数のおおかった歩兵からであった。

しかし、それ戦車だ、機甲部隊だ、といって転科をさせても、すぐには役にたたない。

とくに部隊を指揮する将校についてこれがいえる。

兵種にかんする基礎的な事のわからぬ高級指揮官ほど始末の悪いものはない。

ドイツ軍が西方フランスにとびこんだとき、騎兵出身の大将で、はじめて機甲集団を指揮することになったフォン・クライストと、ドイツ装甲部隊を自分の手でそだてあげたグーデリアン軍団長とが、ことごとにぶつかったのは有名であり、独ソ開戦の直後、グーデリアンの第2装甲集団とホトの第三装甲集団とをもって臨機に第四装甲軍が編成され、その指揮をとった歩兵出身のフォン・クルーゲは、あれよ、あれよ、といううちに突進する両集団にブレーキをかけるだけで、なにも成果をあげられなかったのは有名な話である。

上から下までの体質改変をはからねばならなかった日本陸軍は、まことにテンヤワンヤの大さわぎであった。

こうした間に戦車部隊ではすでに述べたように、内地の二個連隊のほかに満州に第三、第四大隊が新設され、ともに昭和九年には連隊に昇格した。

しかし、この連隊は名称の格上げであって、その下には大隊はない。ドイツ装甲師団の場合、連隊は三個大隊あるいは二個大隊からなっているが、日本のはそれとちがう。

連隊といっても三個中隊か五個中隊という兵力である。

しかし、ともかく戦車は四個連隊になった。

昭和十一年八月に、戦車第2連隊の練習部を廃して、千葉に陸軍戦車学校が設けられた。

教育総監のもとで、戦車にかんする研究と教育にあたることとなった。

校長安岡正臣少将、幹事木村民蔵大佐、研究部高級主事井上芳佐大佐、教導隊長細見惟雄中佐という顔ぶれであった。

みな歩兵出身であり、

また当時の風潮からして「歩兵直協用」戦車が主となるのは当然であった。

しからば、もう一つの機甲部隊化潜在力をもつ騎兵は、どうしていたのだろうか。

満州事変がはじまって日本軍の四個の騎兵旅団のうち三個旅団が満州にうつった。

昭和十年には第一、第四騎兵旅団からなる騎兵集団は、大興安嶺の西、ハイラルにおかれることになった。

ホロンバイルの大草原地帯である。

この地方は、昭和四年の関東軍の石原参謀統裁の現地演習旅行でも「騎兵を使用するに適せず、自動車部隊を使用すべし」とされていた所である。

この方面には、すでに昭和八年、大規模な築城をする計画がすすめられていた。

そして、対ソ戦備上、それこそ猫の手でもほしい関東軍と参謀本部は、適当であろうがあるまいが、そんなことはいっておられぬ、とばかりに騎兵集団をここに配置したのであった。

地形の特性から、ここにおくのならこの際、一挙にこれを自動車化することはできなかったものだろうか。

もちろん、行われなかったのだから、騎兵内部に反対があったのでもあろうし、関東車はじめ中央部が乗り気になれなかった理由もあったのだろう。

事実、昭和十一年ころの参謀本部での編制にかんする会議で、騎兵廃止が主張されたという。

騎兵の名誉や名称や伝統をのこして機甲化することは、すでに各国で行われていたが、「幸いこれに反対する者があって事なきをえた」と『日本騎兵史』は述べている。

国軍として“幸い”だったろうか。惜しい時機を逸したものだ、と筆者は思う。

92

昭和十六年になって機甲一元化するまで五年空費し、結局、おそすぎたという結果だけのこったのである。

依然「(乗馬)機動(徒歩)戦闘兵種」のまま、戦闘となって後方の手馬をかくす地物すらない、この大草原に配備されたのである。

筆者が陸軍大学校の一年学生のとき実習の隊付訓練が満州で行われた。

昭和十一年秋のことである。

はじめチチハルに駐屯していた第一師団の野砲兵連隊付となり、ついで大興安嶺をこえてハイラルの騎兵集団の隊付となった。

精鋭を誇る騎兵連隊での訓練を体験することになったわれわれは、まず騎兵中隊の夜間機動演習に参加した。

十月、夜ともなればもう厳しい寒さである。

「出発!」

“バタ”出身の足の短い私には、騎兵のりっぱな大きな馬に乗るということからが難題である。

兵営からの出発だから、兵隊さんに尻をおし上げてもらって防寒装備の重い体を、やっこらさ、と馬に乗る。

騎兵中隊が四列の縦隊で広野を動きはじめる。星で目標をとっているのか、磁石をたよりに走っているのか、草原の上を速歩、駈歩行進。

何もさえぎるものもない。

馬のつまずくところもない。

中隊一団となって斉々たる行進である。

やがて停止して休憩! 下馬したら乗るのが大変だから私は下馬しない。

尻は少々痛くなってきているのだが我慢、我慢である。馬も水が飲みたいだろうと思うが、水のあるところではない。

この大草原で人間は水筒携行でも馬の水をどうするんだろう。

そんなことを考えているうちに、

「乗馬!」「前へ!」夜間機動の再開である。

朝になって兵営に帰ってきたころには股がはれ上って、見られた姿ではない。

「騎兵はカッコいいが、なかなか大変なもんだな」と感嘆したものだが、さて、水もない大草原で、敵の飛行機にあけっぱなしのこんな地形で、騎兵はいったい何ができるんだろう?

関東軍は騎兵集団をこの大興安嶺の西に駐屯させているのだが、この大草原地帯でどんなことをやらせようとしているのだろうか、という疑問がのこった。

ところで、昭和九年につくられた“虎の子”の混成旅団の状況はどうだったのであろうか。

機械化兵団といっても、実力は歩兵三個大隊、それもよせ集めの自動車に乗っただけの部隊に八九式戦車をつけて、機動・戦闘の訓練をつづけていたのだ。

満州にあるだけに、この実験的“虎の子”部隊をそだてあげるには、関東軍はもちろん、中央部でもよほど親身になって事にあたらなければならない。

このころ、現地の将兵がどんなことに悩んでおり、またその悩みを解消する中央の機構がどんなになっていたかを示す一つの事例がある。

前に述べた「中戦車の様式決定」のための昭和十一年六月の軍需審議会のとき、ほかの議題に「自動車学校自動車研究方針」があった。

日本陸軍の自動車の研究は、第一次大戦当時からの経緯があって、自動車隊、自動車学校と輜重兵の所管であった。

その研究要領は、機械化部隊にとっても見のがせないことである。

自動貨車(トラック)

第一線部隊用 左の二種につき研究

イ 卓越せる路外行動能力を有するもの

ロ 不良道路通過に際し要すれば路外行動に耐えうるもの

後方部隊用

主として民間使用の自動貨車につき、これが利用を研究す

乗用自動車(小型乗用自動車)

路外行動にたえうる第一線部隊の指揮、偵察および連絡用自動車ならびに民間使用の乗用自動車の利用を研究す

自動二(三)輪車

民間使用のものにつきこれが利用を研究す |

議題として異議のあるものではない。

その研究はきわめて重要なことであった。

ところでこの席上、こういう問答が行われた。質問するのは委員である教育総監部第一課長本多政材大佐。

「いま満州におります混成第一旅団ですね、機械化兵団。

あれから、いまもっている自動貨車は第一線用としては具合が悪い。運搬用としてはよいが第一線用となると戦闘というものを加味せねばならぬから、何とか新らしいものがほしい、という意見がでている。

それでこの研究要領の一番初めの『自動貨車』というところで、第一線部隊用というのに(イ)(ロ)とあるが、これだけでは第一線用にはならないので、貧弱でも装甲をするとか、あるいは対空射撃の準備をするとかいう風になるべきで、その簡単な装甲を張るということになると自動車学校でなくて技術本部担任となるものでしょうか?

その辺の見解はどんなものでしょうか?」

会長「それはその自動車の目的が運搬ということであれば装甲をつけても自動車学校の範囲、戦闘という方面であれば技術本部。こういうことになる」

大島大佐(陸軍省銃砲課長)「装甲自動車となりますと、技術本部の試験範囲になります」

本多大佐「装甲自動車といっても、いま申上げたのは、現在あるものとちがって、ただ運搬自動車のままであって、人の乗っている所は簡単な小銃弾に対抗するうすい装甲を張るとかいう風な要求なのです。

装甲自動車というようなものではあるまいと思います」

会長「防楯をもって後に機関銃をそなえたようなものですか?」

本多大佐 「そうであります。要すれば行進間でも射撃ができる。

そういうものがなければ機械化兵団として兵の乗る自動車としては適当でない。こういうわけであります」

清水大佐(参謀本部第三課長)「なお、機械化兵団では、斥候車というようなものをつくりたいと、しきりにいっております」

このように、機械化部隊の必要とする兵器を整備するにも、その担当部局がないという有様であった。

ちなみに飛行部隊をみると、その任にあたる航空本部というものがあった。

新設の機械化兵団には、これがなかったのである。

9 混迷つづぐ軍機械化 top

日本陸軍は、昭和九年に機械化兵団を新設した。世界列強の趨勢(すうせい)からみて、当然の処置であった。

いっぽうソ連軍の機械化の進度は驚くべきものであった。

ソ連陸軍と日本陸軍とのあいだには昭和五年いらい「日ソ将校隊付勤務交換協定」が成立しており、中央勤務の若手の優秀な将校が多数留学したが、戦車関係からは、昭和九年に角健之大尉が派遣された。

戦車をどう使い、機動兵団は何を目指すか、まだまだ定説のない時期であった。

日本陸軍は、昭和十一年、ヨーロッパに「機動兵団視察団」を派遣することにした。

目的はその名のしめすとおりで、「わが陸軍において企図しつつある機動兵団の根本的かつ画期的改善の完璧(かんぺき)を期するとともに、向後における列強機動兵団の趨勢(すうせい)に先進せしむるため、欧州諸国において所要事項を調査研究する」というのであった。

団長が戦車学校の井上芳佐歩兵大佐、騎兵学校から工藤良一騎兵少佐、陸軍省から吉松喜三歩兵少佐であった。

視察団は昭和十一年十一月五日、東京を出発、ウラジオストーク、シベリア経由で、ポーランド、ドイツ、イタリア、フランス、イギリス、ベルギーの各国をまわり、軍隊、学校の見学、各国機動兵団関係当局者との会談や機械化関係文献の収集により、列強における機動兵団の真相をうかがい知ろうと努力をつづけ、帰路もシベリア経由で北満の地形を観察しながら昭和十二年三月、東京に帰った。視察した各国とも軍備改編拡張の途上であったし、秘密もおおかったろうが、その趨勢は察知することができたとして、報告書を提出した。機動兵団はその国軍機械化のシンボルともいえるものだから、報告書はひろく機械化の状況を報告している。

ソ連軍の状況は、視察国に入っていないから、収集した情報によるものであった。

筆者の手もとにこの「機動兵団視察報告」がのこっている。

二〇〇ページにおよぶものだが、これによって井上大佐以下が見てきた、この昭和十一年末から昭和十二年はじめ、すなわち一九三六~二七年ころのヨーロッパ各国の機械化部隊はどんな状況であったかそして歩兵から戦車、機械化部隊の道をあゆんできた井上大佐と、騎兵、しかもいまだに馬をすてきれない騎兵界主流をバックにもつ工藤少佐とが、視察団としてどんな報告を提出したかを見ることにしよう。

以下は報告書を多少わかりやすくなおしたものである。

ドイツ軍

ドイツ軍は一九三五年、再軍備を宣言すると、かねて研究準備していたものにもとづいてただちに軍の機械化に着手した。

現在の軍隊配置は、その重点を西方国境においているが、つとめてフランスを刺戟することはさけ、東方、東南方にむかう大規模の機動作戦を企図しているようである(こののち、実際にドイツの手は、オーストリア、チェコスロバキア、ポーランドヘとのびた)。

したがってイギリスとおなじく運動戦による速戦速決を主眼としているが、イギリスが少数の高度機械化軍の建設を企図しているのにたいし、ドイツ軍は広汎(こうはん)な機械化によって全軍の機動性増大を企図しているのが特色である。

決戦的機動兵団としては、騎兵師団を全廃し、戦車を骨幹とする装甲師団(筆者はかつてドイツ“パンツァー・ディヴィジョン”を“機甲師団”と訳したが、原意は装甲である。視察団報告はこの語を用いている。本書でも“装甲師団”の語を用いる)を創設した。

現在、乗馬騎兵団としては東プロシアに一旅団を有するにすぎない。

戦車は再軍備直後には装甲師団の骨幹である戦車旅団をもつだけであったが、歩兵師間に協同する戦車隊の必要は認められていて、昨一九三六年初頭に少くとも一個旅団を有することは確実である。

(ドイツでは戦車集結のグーデリアンの方針に歩兵側が反撃して、直協戦車をとりかえした方針動揺期があった。このあとまた集結される)

ドイツ軍は列強におくれて機械化に着手したが、その技術、編制、装備ともに列強の粋(すい)をとり、再軍備宣言いらい準戦時体制のもとに挙国軍備の充実に努力している。

その自動車工業は躍進的発達をとげ、自動車製造数は一九三三年には一〇二%、三四年には二二〇%を増加し、三五年にはついにフランスをぬいた。

新軍の建設は秘密裡に行われていて、その編制はたびたび改変されるから、現況は明確でないがその将来の進展は注目に値する。

とくにドイツで学ぶべきことは、単に機械化された軍隊そのものだけでなく、機械化にかんする中央機関の創設、急速に膨脹(ぼうちょう)する装甲部隊要員の養成、準装甲部隊とみなすべき「ナチス」自動車隊の訓練(陸軍と併行してこれがSSの自動車化や装甲部隊に進展する)、自動車工業の振興助成、戦時ただちに軍の修理工場に転換利用できるように予想戦場の後方に配置した自動車工場、燃料およびゴム問題の解決、作戦用自動車道路の開設(世界の高速道路のはしりとなったオートバーンは、すでに着手されていた)など軍の機械化を促進し、また機械化軍の能力を発揮させるためのかくれた諸施設である。

もたもたしている日本の機械化の状況にやきもきしていた視察団の人たちには、ドイツの機械化躍進ぶりは羨望(せんぼう)のきわみであったろう。

イギリス軍

イギリス軍は近東および中東での小戦、ヨーロッパ大陸で他の強国軍と協同して行う大戦を準備しているようで、その予想作戦地は、がいして自動車の行動をゆるすから、高度の機械化による運動性、機動性の増大によって速戦速決を企図している。

一九三五年いらい軍備充実五ヵ年計画を実行中で、その核心は空軍の充実と軍の機械化である。

決戦的機動兵団としては大戦直後、中型および軽型の両種機甲兵団につき実験し、それから歩兵と戦車との混成師団、戦車師団、騎兵師団の三者を併用する主義をとったようだが、一九三五年いらい騎兵師団の編制をといて、戦車を骨幹とし、これに機械化騎兵(馬匹なし)、砲兵、工兵などを結合した機動師団を編成した。

戦車は従来、もっぱら決戦的機動兵団として使用する主義であったが、一九三五年改訂の野外教令では歩兵協同戦車の必要は認めていて、これに適する重装甲戦車を実験中なのは確実である。

各兵種の運動性を増大するため、逐次(ちくじ)機械化が行われていて、将来は歩兵は小銃小隊長以下が徒歩するだけで、他はみな自動車を利用することになろうといわれている。

イギリス軍で注目すべきものは、創造的機械化思想の発展と、軍部内外での機械化思想の普及徹底である。

大戦いらいフラー将軍、リゲルハート大尉らの機械化の先覚者があらわれて、軍部を指導しただけでなく、全国民が軍の機械化に大きな理解をもって軍部を鞭韃(べんたつ=励ます)している有様である。

イギリス軍が列強の機械化に先行しているのは、その国力にくらべて常備兵力が少ないからだけではなくて、全軍、全国民の機械化思想をその推進力としていることによるのである。

フランス軍

フランス軍はマジノ要塞線を突破侵入するドイツ軍にたいし、国境線を確保する絶対守勢作戦を準備している。

したがってその機械化は、軍隊の機動性を増すことと、優勢な砲兵火力と併用する重装甲威力というものを重視しているのが特徴である。

決戦的機動兵団としては一部機械化した騎兵師団をもっていたが一九三六年、その一部を装甲車を骨幹とした軽機械化師団に改編した。

戦時には、必要に応じて騎兵師団、軽機械化師団、自動車化歩兵師団、ときによっては歩兵師団などをもって騎兵大兵団を編成するとのことで、機械化師団を騎兵師団とともに同一大兵団内にくわえようとするのは、ソ連軍とちがった特色である。

戦車は大戦いらい、もっぱら歩兵用兵器として、歩兵に協同する戦車だけをもっていたが、戦車の統一機動的用法も認め、これに応ずる快速重装甲の戦車が完成されて装備交換が行われるという。

優勢な火力と重装甲威力尊重主義であったフランスがこうした線にすすむのは、その機械化思想の一大飛躍といえよう。

フランス軍で特に注目すべきは、その天才的技術である。フランス軍はながく大戦末期型の戦車を改造して使っていたが、この間研究をかさね、約四○種の戦車を試製し、ひとたびドイツ軍の再軍備となるとただちに制式を決定し、まったく独創的な最新鋭戦車をもって戦車隊の改装に着手した。

歩兵直協を立前とするとはいいながら、弱装甲の戦車しかあたえられていない日本軍歩兵戦車の立場からみると、このとき視察したフランスの直協戦車は重装甲、快速で「最新鋭」、羨望にたえないものであったろう。

視察団が報告書にとりあげている戦車は、左表のものである。

このころのドイツ軍の戦車は、一号戦車(六トン、四〇キロ、機関銃二、装甲一三ミり、乗員二)、二号戦車二〇トン、路上五五キロ、路外一九キロ、二〇ミリ砲一、機関銃一、装甲三〇ミリ以下、乗員三)三号戦車(一五トン、路上三二キロ、三七ミリ砲一、機関銃二、装甲一四・五ミリ、乗員五)四号戦車二七・三トン、路上三○キロ、路外一七キロ、七五ミリ砲一、機関銃二、装甲一四・五ミリ、乗員五)であった。装甲も火砲も、そのご増強される。

さて、報告は問題のソ連にかんしてつぎの如くである。

ソ連軍

ソ連軍は東西両正面(東は勿論日本である)同時作戦において、大規模な機動作戦で速戦速決を期し、装甲機械化部隊の価値を重視し、機動性と戦闘威力の増大につとめている。

決戦的機動兵団としては騎兵軍団、戦車軍団、独立戦車旅団をもっている。

騎兵師団以上には機械化部隊がついていて、戦車軍団と旅団は強大な戦車隊を骨幹としている。

ソ軍は最近野外教令を改正し、優勢な空中勢力とともに強大な砲兵、戦車隊、戦車兵団、それに騎兵団をもって、立体的完全包囲による殲滅戦を強調している。

現在の推定戦車数は五〇〇〇以上であるが、その後方機関は完備しているのか、また戦時には戦車一万、トラック二〇〇万が必要となるのだが、これの運用補給が可能なのかなど幾多の疑問がないではないが、その機械化はますます進展すべく、その物質的威力は断じて軽視できない。

この報告だけではソ連の機械化体系は明瞭でないが、参謀総長トハチェフスキー元帥の構想は、ほかの国のようにみみっちいものではなかった。

決勝機動兵団は必要であり、これこそが立体包囲殲滅(せんめつ)戦、当時、縦深戦略とよばれた理論遂行の立役者である。

これはどんどんつくる。

ソ連には騎兵は多数ある。家から馬に乗ってかけつけるコサック兵である。

これには戦力増強のためドンドン機械化部隊をつける。

国内戦いらいの伝統ある第一騎兵軍の古強者(ふるつわもの)が、これを要求してやまない。

そしてまた労農赤軍は本質的に大衆軍である。この歩兵軍の戦力を増強するためには歩兵直協戦車は欠くべからざるものである。

つまり、騎兵軍団のほかに戦車主体の戦車軍団、自動車化歩兵主体の機械化軍団、これらの基礎になる戦車旅団、狙撃(歩兵)軍団につける直接協同用の独立戦車旅団、それでもたりないから狙撃師団に戦車大隊をつけるという徹底ぶりであった。 戦車は歩兵直協か、統一使用か、などというドイツでの激論など、トハチェフスキーのところではそう大きな問題ではなかった。

全部つくることにしてこれを基礎として、国をあげて戦時態勢で、第一次、第二次と五ヵ年計画を強行しているのであった。

視察団の報告は、各国の機動兵団の編成にもふれている。

まず先鞭をつけているドイツ。すでに装甲師団が三個つくられている。

「フランスの雑誌によれば、一九三七年には六個となり、将来一一個に拡張すべしという」

師団司令部

戦車旅団

連隊二――大隊二――中隊四――軽四

〃 中一

軽歩兵旅団

連隊一(将来二)――大隊二――中隊五――側車一

〃 歩兵 二

〃 機関銃一

〃 砲 一

オートバイ大隊一

機械化捜索隊――四中――装甲 一

乗車歩兵一

重中隊 一

対戦車砲隊――三中――三小一二門

軽砲兵連隊――大隊三(または二)――軽榴三中

通信隊

工兵大隊

装甲師団を軍団とするかどうかは状況による。 |

堂々たる編制である。日本軍がもっている戦車大隊全部を一個師団がもっている。

それでは戦車大隊の編制の細部を見よう。

これらの大隊は表のような混合編制である。報告書つづく。

再軍備直後のドイツ軍は、敵の戦車にたいしては対戦車砲をもって対抗させ、わが戦車は自主的に要点に集結使用すべく、このためには、多数の小型戦車をもつ方が有利であるとし(日本の参謀本部も、これとおなじ考えであったのであろう。重くては動きが鈍いという点もあったろうが)、軽機関銃を有する小型戦車の単一編制をとっていたが、現在では次のような混成である。

これは当初は短時日のうちに隣接諸列強にたいして所要量の戦車をもつためには、大量生産可能な軽戦車でやるしか方法がなかったからであるが、すでに軽戦車での第一線部隊の充実をほぼおわったし、他方で軽戦車にひとしい運動性をもつ中型戦車の研究の完了した現在、逐次混合編制となったものと考えられる。

イギリス軍の編制

一九三五年、戦列騎兵一五個連隊、近衛騎兵二個連隊のうち、五個連隊と近衛騎兵とをのこして、その他をもって機動師団一を編成した。

師団司令部

機械化騎兵旅団二――騎兵連隊二~三中

軽戦車連隊一

戦車旅団――混合戦車大隊三~三中

軽戦車大隊一~三中

機械化騎砲兵大隊――四中

機械化野砲兵大隊――榴弾砲二中

野砲二中

工兵隊、通信隊 輜重

フランス軍

フランス軍は一九三六年、騎兵師団五個のうち二個を軽機械化師団に改編した。

師団司令部

捜査連隊一 ――装甲車二中、乗車二中

軽機械化第一旅団――龍騎兵連隊二――装甲車四中

軽機械化第二旅団――龍騎兵連隊二――大隊二~三中

自動車索引または車載砲兵連隊一 ――野砲六中十榴三中

工兵、高射砲そのほか

龍騎兵がその名前を誇らかにもったまま車に乗っているのである。

ぎて問題のソ連軍の編制は、

戦車軍団

司令部

機械化捜索隊――装甲自動車、水陸両用戦車、自動車化狙撃、各一大隊

第一戦車旅団

軽戦車大隊(T26)三

自動車化狙撃大隊 一

自動車化砲兵大隊 一

第二戦車旅団

中戦車大隊(BT)二

重戦車大隊 一(?)

自動車化狙撃大隊 一

自動車化砲兵大隊 一

第三自動車化旅団

自動車化狙撃連隊 一 ――大隊三

自動車砲兵大隊 一

特種部隊――連絡大隊、工兵大隊、高射砲大隊、偵察飛行中隊など

機械化独立旅団

司令部

機械化捜索隊一 ――水陸両用または豆戦車一~三中隊

戦車大隊三~五、内一~二大はBT、他はT26

自動車化歩兵大隊二三ともいう)

自走または自動車化砲兵大隊一 |

ソ連の戦車については項を改めて説明する。

さて、視察団はヨーロッパ列強の機動兵団の状況をこのように見た。

どの国も、ドイツもふくめて、歩兵直協も大切だし、機動兵団もつくられている。

戦車は歩兵直協か統一運用かという背反的なものではない。ソ連軍のように、すべてを目指しているのがある。

日本の歩兵界はもちろん直協戦車が主で、陸軍の主流は戦車の直協用法である。

戦車界の一部には数すくない戦車は統一運用すべきだ、という議論がもちろんある。

しかし、その主流と思われていたドイツにさえ、直協戦車が復活している。これが実情と見られた。

ヨーロッパの機動兵団は騎兵からの変身を主体に生まれている。日本もただちにそうすべきではないか。

しかし、視察団の報告はこう書いている。

ドイツ軍騎兵師団廃止の理由については二説ある。一つはドイツ軍は大戦間すでに騎兵の価値を否定していたがヴェルサイユ条約の制限下でこれをもつことを強要されていたにすぎない。

だから再軍備とともに、すぐこれを廃止しだのは不思議ではない。

もう一つは大戦間、騎兵の戦績のかんばしくなかったことはもとよりだが、馬匹資源の欠乏がその大きな原因だと判断するものである。

現在、一部には騎兵師団廃止を非なり、とする論者もあり、また目下外国より馬匹の購入につとめている状況だから、はたして装甲師団のみをもって満足するかどうか、その将来の帰趨は注目に値する。

イギリス軍における騎兵師団廃止の理由は、作戦上騎兵団よりも機械化兵団を有利とし、予想作戦地の特性もまたこれを許すとの判断によることはもちろんだが、国内馬匹資源の減少(最近一〇年間で四〇%)したことと、機械化部隊は馬匹編制部隊よりも経費を節約できることもその一因であろう。

フランス軍は、大規模の攻勢を考える独英軍が騎兵団を全廃したに反してこれをのこしているが、これは予想作戦地の関係上、乗馬騎兵をきわめて重視していることと、守勢作戦を企図しているからだと判断される。

ソ連軍は騎兵軍団を単位とし従来七~八個であったが、近時これの大拡張を行い、すでに三一、二個師団にたっしている。ソ連軍は騎兵軍団と機械化軍団とを併立併用している。

これはこの両者を作戦地の地形に応じ、それぞれの特性を発揮せしめようとするためであろう。

満州は車の容易に動けるところではない。予想作戦地の地形は馬を必要とする。

騎兵廃止の理由は必ずしも戦力がないからではない。文脈からこの考えは明らかである。

要するに「騎兵を車にのせた機動兵団をつくるべきである」という判決はでてこないのであった。

だしたくなかったというのが正確かもしれない。

視察団は各国の戦車の趨勢をどう見てきたか。作戦方針がそれぞれちがうし、編制についての理念もことなるから、その戦車整備の体系がことなっているのはもちろんだが、視察団はこう大観している。

歩兵直協用戦車は、機動兵団内の戦車にくらべ重装甲、低速なのが一般である。そして歩兵直協戦車と、敵陣内に独力侵入する機動戦車とに同一の戦車を使用する国と、機動戦車にいっそう重装甲、高速の戦車を使用する国とがある。

ところで、この両者にちがった戦車を使うなら、装甲の厚い方を歩兵直協に使うべきだ、という意見がある。

機動戦車に重装甲の方をという論者は、陣内では他の援助を期待できぬから、というのであり、歩兵直協に重装甲のをという側は、敵の対戦車火網の濃密なのは、敵の第一線陣地だからというので、それぞれ相当の理由があるのであろう。

別種の戦車を使えば、その使用目的に適合するの利はあるが、有限の戦車の経済的使用に適せざるの不利あり。

日本の実情をふまえているこの人たちからは、敵陣内突破用の重装甲、高速戦車という構想は生まれるべくもない。

すでに昭和十一年七月の「新戦車研究方針」の審議の経緯は周知のことなのである。

で結局この視察団は、どういう結論を報告したのであったろうか。

結言

列強は現在軍備改編の途中で、短時日の視察ではじゅうぶんにはわからぬし、一度きまった編制、装備も、急速な技術の進歩にともなってかえられるから、列強の情況はたえず調べることは大切だが、国軍としてはいたずらに列強の模倣(もほう)におちいることなく、あくまでわが国情に応ずる独特の機械化を実施すべきで、一触即発の危機に処するため、緊急の処置を講ずるとともに、至大の可能性を有する機械化の将来を達観し、徹底せる対策を即時確立断行するを要す。(太字は原文のまま)

一視察団の報告ぐらいで、軍首脳部のとっている方向がかわるものではない。

だからであろうか、視察団も「大急ぎで思いきってやりなさい」と具申するにとどまっている。

終戦後「陸軍の編制推移の概要」をまとめられた、この方面の権威者である山崎正男少将は、そのなかでこう書いている。

「従来、戦車の研究は歩兵学校内で研究されていたが、昭和十一年戦車学校がつくられて、戦車関係者独自の機械化部隊、機甲部隊の研究も行われ、騎兵学校にも装甲車中隊がつくられ研究が行われた。

しかし、歩兵学校関係者は、ややもすると歩兵支援戦車に偏し、戦車学校、騎兵学校関係者は、機甲独立部隊の編成という点では一致しても、戦車関係者は突撃兵団の思想が濃く、騎兵関係者は機動的に動きまわる機甲部隊を考えることに傾いていた。

昭和十一年、機甲関係編制研究の目的で視察団がヨーロッパに派遣されたが、視察団そのものの意見も必ずしも一致しなかった」

日本の機甲部隊をどう発展させていくのか、まだ「五里霧中」であった。

元皇族の閑院宮(かんいんのみや)春仁(はるひと)王、現在の閑院純仁(すみひと)氏は陸軍少将、騎兵科陸士第三十六期生、終戦時は戦車第四師団長であった。

この方が戦後『私の自叙伝』という本を書いておられるが、そのなかに、陸軍時代のことをきわめて卒直、明快に回想しておられる。

閑院宮は昭和九年八月、陸大卒業後の一年間の中隊長勤務をおわって、陸軍騎兵学校研究部主事兼教官となった。

そのころのことを、こう書いておられる。

「そのころ土居明夫少佐が、ソ連駐在から学校に転任してきた。

赤軍の実力の軽視すべがらざるをしきりに説いた。

私たちは意気軒昂な時代であったから、土居さんに“恐ソ病患者”という失礼千万なニックネームを奉(たてまつ)って、いささかこれを軽視した。

しかし土居氏の観察は正しく、所説もまた適切なのだが、いたずらに敵を過大評価するのは敗北主義に通ずるというような観念なのであった。……

この当時の研究の重点は、変革期にたつ騎兵の編制装備およびその運用をいかにすべきか、ということにあった。……

我々研究部員としては中央官衙(かんが=官庁)にたいして相当不満もいだいている状況であったが、こうしたこととも関連し、編制、装備問題にしてもいかに結論すべきかについて、まったく五里霧中であった……」 |

閑院宮は昭和十一年八月、陸軍大学校研究部部員に転出した。

あたえられた課題は「機動兵団の運用」というのであったという。

「これは私の興味からいっても、経歴からいっても、はなはだ適切な課題と思ったが、手をつけてみると予想外の難問題で、ハタと困った。研究期間は二ヵ年であった」

「あっさりいうと、二年をまたずに翌年十月、北支那方面軍に転出して、この問題をまとめずにすんだことは、実に救われた思いであった」と飾り気のない註を加えながら、こうつづく。

「ドイツに先鞭があるが、これとて国情が異なるところがあるから、そのまま我国に適用するわけにはいかない。

先輩の意見をきいてみても、陸軍大学校としては純理論的に研究すべきだという人と、やはり国軍の現状に立脚した研究でなければ無意味だという人とがある。

私は結局後者をとった。そこで参謀本部で実務にあたっている主務者にもきいてみたが、それらの人びとにもほとんど成案はなく、かつ機甲問題には大した熱意をもっていない。

暗中模索であること私と大してかわりはない。

石原莞爾(かんじ)大佐の意見もたたいてみたが、大佐は大陸経綸の大抱負は述べるが、機甲問題などにはふれてくれない。

二年といえばかなり余裕はあるのだが、私は焦燥にかられるばかりであった」 |

「満州では戦車などは使えるものではない」。

陸軍の錚々(そうそう)たる人びと、大将になった西尾寿造とか陸軍大学校長の小畑敏四郎などという将軍が、こういったとつたえられている。

その満州で使用することをもねらって、ソ連ではトハチェフスキー元帥がみずから先頭にたって戦車をつくり、はじめての機械化兵団が昭和五年には編成されていた。

昭和七年には機械化軍団がつくられた。これこそが戦略機械化騎兵なのであった。

ドイツでは、グーデリアン将軍がヒトラーの支持をえて、みずから装甲部隊の建設にあたった。

ところが日本では、戦車も機械化部隊も、強力な支持者を欠いていた。

このころ日本軍の要路にあった将軍で、軍の機械化を主導、推進にあたった人は一人もいないのである。

満州の“悪路泥濘(ぬかるみ)”という観念からついにはなれられなかったのだ。

雨期といっても限度がある。ロシアには、のちにドイツ軍をなやました春秋の泥濘期がある。

それをT34戦車はみごとに克服しているのだ。

日本の機甲はどの方向に進むべきなのか、用兵当局も戦車、騎兵関係者も「五里霧中」のうちをさまよっていたのだが、この時期、大勢はおくればせながら、本格的軍備充実へと前進していたのであった。

昭和十二年五月三日、第十七回の軍需審議会が開かれた。陸軍技術本部兵器研究方針の改訂が審議された。

どれもこれも遅れている陸軍の装備だから、かなり広汎に改訂せねばならぬ状態であった。

戦車にかんし、また陸軍の対戦車装備に関係ある事項を摘記して、当時の考え方をうかがうこととしよう。

第一、銃器

戦車、装甲車用機関銃

現制に比しさらに威力を増し、且給弾様式便なるものとす。

主要諸元

一、口径 七・七ミリ

二、重量 約ニハキロ

三、ガス利用式

四、箱弾倉式(二〇発)

第二、火砲

二〇ミリ対戦車砲

軽量かつ使用便なる近距離用対戦車火器とす。

一、重量 約四〇キロ

二、徹甲威力 約三〇〇メートルで一五ミリ特殊装甲板貫通

三、一馬駄載

四七ミリ対戦車砲

現制対戦車砲に比しさらに威力ある新様式のものとす。

一、初速八〇〇メートル

二、徹甲威力 約一〇〇〇メートルにおいて二五ミリ特殊装甲板を貫通

三、放列砲車重量 繋駕約六〇〇キロ、牽引車約八〇〇キロ

四、運動様式 二馬撃駕および牽引車による

五七ミリ戦車砲現制火砲よりいっそう使用便にして構造機能を向上するごとく研究す。

自走式戦車支援砲

戦車隊と行動をともにし火力による直接支援に任ずる自走式火砲につき研究す。

第七、戦車および自動車

重戦車

作戦上の要求にもとづき現行方針を修正し武装および装甲板の厚さを変更し、したがって重量を増加す。

主要性能

一、全重量 約二六トン

ニ、最大速度 ニ二キロ

三、超越しうる壕幅 三メートル

四、全長 約六・五メートル

五、幅および高さ そのまま内地鉄道輸送に支障なきを目途とす

六、装甲 最大三五ミリ

七、武装 七センチ砲一、三七ミリ砲一、機関銃二

八、携行弾薬数 砲弾七センチ砲一〇〇、三七ミリ砲二五〇、銃弾六〇〇〇

九、攀登(はんとう)しうる傾斜 三分の二

十、運行範囲 一〇時間以上

十一、熱帯地における使用を顧慮す

中戦車

(これはすでに研究した新中戦車第一案、第二案である)

指揮戦車

戦車隊指揮官用として必要な観測、通信および指揮装置を完備した戦車とし、まず中戦車連隊長、大隊長用のものを研究す。

主要性能

一、外観および運動性を中戦車と同様とし車台をつとめて共通とす

二、重量、速度 中戦車と同様とす

三、乗員 四~五名

四、武装 三七ミリ砲一、機関銃

五、装甲 中戦車と大差なからしむ

六、装備品 無線機、展望装置、指揮装置など

水陸戦車

上陸および渡河援護、架橋支援ならびに偵察に供する水陸両用戦車とす。

主要性能

一、重量 約五・五トン

二、速度 地上四〇キロ、水上約 一〇キロ

三、武装 三七ミリ砲一、機関銃一

四、装甲 最大一二ミリ

五、乗員 三名

新軽装甲車

九四式軽装甲車の武装を変更し、機関銃の馬力および路外運動性を増大し、独立軽装甲車隊用および軽戦車隊の偵察、指揮用に適する車輌とす。

主要性能

一、重量 約三・五トン

二、武装 匕・七ミリ機関銃一または三七ミリ砲一

三、装甲 七・七ミリ徹甲実包に抗堪するを目途とす

四、速度 約四五キロ

五、馬力 約六〇馬力

機械化歩兵車

機械化歩兵搭載用として車体に簡易なる装甲を施したる自動車とす。

主要性能

一、搭載人員 武装兵一五名

二、運動能力 路上五〇キロ以上として優秀な路外性能を有せしむ

三、必要に応じ、軽(重)機関銃の車上射撃を可能にす

四、様式 四輪駆動とす

小口径砲搭載車

九四式三七ミリまたは二〇ミリ機関砲を搭載または牽引し、車上射撃をなしうる装軌車輌とす

主要性能

一、全備重量 約四トン

二、速度 四〇キロ以上

このほか機械化兵団渡河器材として一四トン戦車用門橋などもあった。 |

上記の重戦車は、さきの九二式重戦車いらい研究されていたもので、九五式重戦車と呼ばれるのがこれであるが、少数試作されただけで実用にはなっていない。

新軽装甲車というのが九七式軽装甲車となる。

機械化歩兵車は、一年前に本多政材大佐が審議会の席上要望したものであるが、やっと計画としてあらわれている。

総じて日本陸軍は、機械化部隊を論じながら、戦車以外のものの路外の運動性や戦闘力についての配慮や装備の面で、著しくたちおくれていたといわざるをえない。

戦車部隊の運用・建設についての理念が、暗中模索、五里霧中と“迷って”いた結果なのであろう。

指揮戦車も部隊には装備されるにはいたらなかった。ドイツ軍ではロンメルやグーデリアンの写真には、半装軌の装甲兵車が彼らの前方司令部となって走りまわっているものがでてくる。

この「研究方針」に自走式戦車支援砲という思想があらわれている。

すでにヨーロッパ視察団の項でみてきたように、ドイツ装甲師団の四号戦車は、戦車対戦車の戦闘をする場合にはこれが主役だが、一般の場合にはこれが対戦車砲を撃滅する任にあたって、一号~三号戦車を支援する支援砲となる。

日本流にいえば、“砲戦車”ということになる。

自走砲には、ドイツの“突撃砲”のように装軌車体上に大砲をのせてこれを装甲で完全防護して、もっぱら歩兵の支援にあたるものもある。

のちに装軌車体が沢山でてくるようになり、また機種改変で古くなった車体を利用した自走砲の出現は、第二次大戦中の兵器開発の著しい特徴である。

戦車対戦車戦闘のときには、戦車部隊としては支援火力を他に依頼するわけにはいかぬから、自分の火力を強くする以外に途はない。

戦車支援砲は実際上、日本ではのちに戦車師団の砲兵の一部が自走砲化されているだけだが、これに相当するものであろうか。

一般の砲兵に機動性、戦闘性をつける目的の自走砲も、日本ではほとんど生まれていない。

これも全軍のキャタピラ化のおくれが主要な原因であったろう。

10 機械化兵団の初陣 top

昭和十年八月、石原莞爾大佐が作戦課長となって陸軍軍備の実体をみておどろき、その推進力にものをいわせて、軍備充実の線にむかって努力した。

この間に二・二六事件がおこって中央部の首脳もかわり、陸軍大臣が寺内寿一、次官が梅津美治郎、参謀総長は依然、閑院宮(かんいんのみや)載仁(ことひと)親王であるが参謀次長は西尾寿造と一新した。

石原大佐は、昭和十一年三月に新任の陸軍省軍事課長町尻量基大佐と同期生コンビをくんで、陸軍首脳部は今までにない緊密な一体的活動をすすめることになった。

たんに陸軍の軍備だけではない。

海軍軍備をふくめての総合的国防国策の樹立をめざしたのであった。

力の貯えられるまでは、外での紛争など絶対におこしてはならない、というのが、当時のこれらの指導層の信念であったことはすでに述べた。

しかし、昭和十二年七月七日、北京郊外で日中衝突の火ぶたが切られた。

ここでそのよってきたるところなどを詳しく述べる余裕はないが、これが大きな誤りであったこととは議論の余地はない。

筆者は、いまでも「あの万里の長城を越えないですませられなかったものか」と思うのである。

私は熱河作戦の昭和九年から十年にかけて六ヵ月間、北京の北にあたる古北口で国境警備の任についていたことがある。

朝夕に峩々(がが)たる山頂をはしる巨大な長城をながめる。

悠久数千年の中国の象徴である。古北口は北京の北をおさえる要衝(ようしょう)であり、清朝の熱河の離宮に通ずる街道上の関所でもある。

長城の外は“北狄(ほくてき)”の地である。

だが長城の内はちがう。

“中華”の地であり、北京は王城の地である。

ここに兵をすすめることは、容易ならざることである。

当時の私の連隊長が支那に詳しい人で、のちに北支那駐屯軍参謀長のとき紛争回避論者として、石原将軍と同様これを最後に軍の要路から去った人であったから、若い中尉の私にいろいろと中国について教えてくれた。

長城の内と外、まったくちがう。

日本はけっして万里の長城をこえてはならない。

満州事変を中国の足をふんだものとすれば、万里の長城をこすのはその横っ面をまっこうからぶんなぐるようなものだ。

あとを始末する方策がない。――

長城を仰ぎみて、私はほんとうにそうだろうと思った。

だが、日本軍は、長城をこえた。

北支那地区での特殊な立場の要求や分治工作など、圧力は中国側に強められていった。

満州からみると北支那は背後地である。

ソ連との辺境に不安であれば後方の安全を求める。

内蒙古を独立の方向にむかって煽動する。

満州からの動きだけでなく、東京でも同調するものがおおい。

誘因はいろいろあったが、とにかく、日本軍は万里の長城をこえてしまった。

中国の横っ面をはりとばしたことになった。収拾する方策があるのだろうか。

事変勃発(ぼっぱつ)となれば、戦車部隊も動員されて戦線にかけつける。

各師団で教育されていた軽装甲車隊にとっても初陣の時である。

戦車第一大隊(長、馬場英夫大佐)

戦車第2大隊(長、今田俊夫大佐)

独立軽装甲車三個中隊も動員された。

戦車大隊の装備戦車は八九式中戦車と軽装甲車であった。

諸隊は京漢線(北京~漢口)沿線を南下する第一軍に属して、九月、保定付近での会戦では各戦車隊、装甲車隊ともに大いに活躍した。

戦車第一大隊は第20師団に配属され敵陣地の攻撃では中国軍の対戦車砲や機関砲の弾雨をおかして突進し、馬場大隊長が鉛粉で失明するなど損害はすくなくなかったが、立派にその任務をはたした。

第2大隊はおくれて進出した第14師団に属していたが、敵の退却を追って猛追撃にうつった。

前には永定河の障害があった。

「何くそ」と敢然これにとびこんだ大隊は戦車四輌を失ったがこれをわたり対岸に橋頭堡を占領して師団主力の進出を援護する一方、戦車の小隊を挺進隊として敵の後方にまわらせ、京漢線の鉄道を破壊するなどめざましい働きぶりであった。

北の方で火がつくと必ず戦火は上海にとぶ。

わが権益の保持、在留邦人の保護、ほおってはおけないのである。

昭和七年のときもそうだったし、こんどもそうだ。

何しろ中国の表玄関である。戦闘となると中国側も頑強であった。

たやすい戦闘ではなかった。

戦車第5大隊が動員されてこの方面に派遣された。戦車界はまだ人がすくない。

大隊長には戦車学校の教導隊長をつとめていた細見惟雄大佐が、現職のまま出動した。

戦車界総動員の有様である。

この大隊の戦車ももちろん八九式中戦車、ディーゼルにかわっているほかは、五年前の第一次事変のときと同様である。

このほかに第2大隊も北支から転用されたし、独立軽装甲車隊四隊もこの方面に従軍した。

ここでも北支と同様、敵との戦いにくわえて悪路泥濘との戦いである。

それに中支那にはクリークがおおい。

こうした地形をたくみに利用し、堅固な陣地をきずいている中国軍にたいする歩兵の攻撃に直接協力する戦いであった。

戦車大隊はよく奮戦した。翌十三年に徐州会戦で戦死し「軍神西住戦車長」とうたわれた西住中尉が奮闘したのもこの戦場であった。

こういう地形では装甲や武装はともかく、軽く動ける軽装甲車隊の方が都合がよい。

上海での作戦は、首都南京にむかう進撃へ発展していった。

こうなると軽装甲車隊の舞台である。

越(こ)せない川にでもぶつかると、歩兵が「お先に」とばかりすすんで行く。

架橋がおわって車がとおれるようになると、この“豆戦車”が歩兵をおいこして南京城にむかって突進する。

“豆”とはいっても装甲がある。

南京城の攻撃では第2中隊長の藤田実彦少佐をはじめ各隊の将兵は歩兵に協力してよく働いた。

軽装甲車隊の軽快機敏な活動は、南支方面に戦火が拡大してからの広東方面の作戦時(昭和十三年十月)も同様であった。 この方面には三隊の独立軽装甲車中隊が参加したが、上陸兵団の先頭をきって軽装甲車隊や騎兵の装甲車隊が突進し、広東市街に近づいたときに、まさか敵とは思わなかったのであろう、中国軍の将校がサイドカーでやってきて敬礼したという話がのこっている。

とにかく、走りまわる戦さとなれば、手頃で便利な、豆戦車部隊であった。

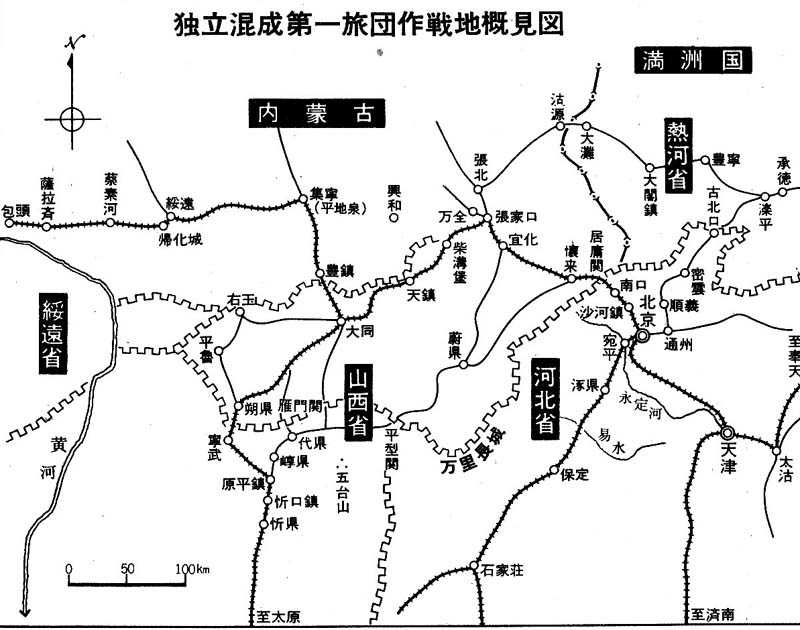

ところで日本軍唯一の機械化兵団、独立混成第一旅団に初陣のときがきた。

七月七日、蘆溝橋に戦火揚るとなるや、十一日には参謀本部から、独立混成第一旅団主力ほかの部隊の北支那駐屯軍への増援が関東軍に命令された。

旅団は十三日には公主嶺を出発、鉄道輸送で十七日には北京の北東方地区に到着した。

旅団長は酒井鎬次少将であった。

この応急派兵で出動した旅団の戦車隊は、戦車第四大隊で、旅団の弱点、チンバの種の八九式中戦車からなる戦車第三大隊は、足がおそいので留守番であった。

第四大隊(長、村井利雄大佐)の編制は三個中隊で、八九式中戦車一個中隊(隊長は満州事変いらい活躍した百武大尉)、九二式重装甲車一個中隊、九四式軽装甲車一個中隊(筆者の同期生の久保達夫大尉が中隊長)であった。

軽快ではあるが、これでは旅団の戦車戦力は一個中隊だけであった。

砲装備の九五式軽戦車は、前年昭和十一年から量産にはいっているが、まだ部隊には交付されるまでになってはいない。

旅団戦力の主体をなす歩兵連隊は三個大隊の編制であった。

平時編制部隊の応急出動であるから、この旅団は作戦戦闘行動に応ずるじゅうぶんな整備隊も補給部隊ももっていなかった。

ともあれ、創設いらい満二ヵ年にわたる訓練の成果をみせるべきときがきたのである。

北支での戦闘は、当初、参謀本部の作戦当局も極力不拡大をのぞみ、日本政府ももとより事をおこす意志がなかったが、強硬派の主張や現地の緊張からずるずると拡大されていったのだから、その様相はなかなか複雑微妙なものであった。

混成旅団の最初の任務は北京西方、西北方地区の掃討戦であった。

日本軍は、まず北京付近を平定して、南から北上してくる敵軍と会戦しようとした。

ところが七月二十九日、通州に保安隊の叛乱がおこったので混成旅団はここに転用され警備にあたった。

こうして北京方面で戦闘が拡大しかけているとき、チャハル省方面に戦局が拡大されることになった。

関東軍は元来、北支那を安全地帯とすることで満州国の安全をはかろうとしており、内蒙古の民族的独立を促進し分治政策をねらっていた。

だから北支那に戦火があがると、ただちに内蒙古方面にのりだしてきた。

いろいろ中央との接衝のあるうちに、中国軍もこの方面に進出し、北京西北方の万里の長城線まで出てくることになった。

そこで八月上旬になって、駐屯軍は張家口以東の敵を討滅すること、関東軍は熱河省、内蒙古からこれに協力という作戦を命じられた。

ここで関東軍がその部隊をもって張北、張家口方面から作戦することになり、東條英機軍参謀長が現場の指揮をとって、この方面の作戦が行われることになった。

八月十八日、混成旅団は関東軍に復帰し、熱河省をとおって張家口北方に転用を命じられた。

同日通州出発、古北口をへて熱河省を通過する大行軍を開始した。

この旅団のとおった古北口から北の熱河省は、この二年前筆者の属する第7師団の警備していた地域で、よく覚えている。道路は狭隘、でこぼこ、大体が自動車用などにつくってあるのでないから大へんな道である。

旅団の移動は大仕事であったろうが、八月二十五日までかかって張家口の西北の万全に集結した。行程六〇〇キロに近いとにかく機械化部隊らしい動きであった。

駐屯軍は八月中旬から第5師団などの部隊でチャハル作戦を開始、居庸関などの長城線で激戦となった。

関東軍の出動部隊は、下旬には張家口を突破して動きだした。

混成旅団は二十九日、はやくも行動開始、この日、張家口西南四〇キロの柴溝堡を占領した。

その一部は張北西方にむかう。第5師団も懐来平地から南進するし、関東軍の部隊も西南進して、九月十三日には大同を占領した。

|

敵は南に退却する。これを追って山西省への作戦がはじまった。

柴勝星を占領してから張北に待機していた混成旅団は召致されて、大同西南方地区の掃討にあたる。

九月二十二日には右玉付近に兵力を集結していたが、二十五日、主力をもって朔県に転進し、その後の作戦を準備すべき命をうけた。

一二十六日には右玉出発、平魯やその西南方地区の敵軍を撃破して、二十八日にははやくも朔県を占領した。

ここで旅団に歩兵や砲兵部隊などが増加され、寧武をこえて原平鎮の西方地区に進出を命ぜられた。

この原平鎮やその南の忻口鎮などの要所は、このあと第5師団や関東軍の部隊が激戦をするところである。

旅団は十月二日に寧武を占領したがこのとろ関東軍は北方にむかう作戦を開始することになって、旅団主力は北にむかう準備のため朔県に集結した。

一部は南にひかう部隊に配属され、山西省ふかく前進をつづけた。

このとき原平鎮では一五センチ加農(カノン)砲まで参加し三日余におよぶ激戦となった。

この戦闘で久保軽装甲車中隊長は、中隊をひきいて城壁の下までせまったが、たちまち三輌をやられ、彼の車も徹甲弾でぶちぬかれ、重傷を負った。

さて混成旅団主力は、十月十一日以後、北方にむかい、十四日には綏遠、帰化城攻略、十五日には鉄道も利用して敵を急迫して包頭にむかい、抵抗を排しつつ前進して、十七日には包頭を占領してしまった。

機械化部隊らしい進撃ぶりであった。

これで関東軍の内蒙古方面での作戦は終了した。

東條(英機=後の首相)参謀長はすでに九月末に司令部にかえって、あとは参謀副長が代行している。

作戦一段落となって、混成旅団もこのあと原駐地の公主嶺に帰還した。ずいぷんと走りまわったものである。

ところが、この旅団の評判は、まことに芳しくなかったのである。

ずいぶんと走りまわったものの、どこでこんな激戦にたえぬいた、あんなびっくりさせる大戦果をあげた、ということがなかったのである。

悪評ばかりがのこった。

戦闘を交えて敵が退却する。当然息もつかせず追撃にうつるべきである。

ところがこの旅団では、自動車が到着するのをまっていて、歩兵は徒歩追撃しようとしない。

前進して敵にぶつかる。無防備のトラックだから、かなり離れて下車をせねばならぬ。

重火器などをかかえて前進し、やおら攻撃となるのだから、普通の歩兵の敏捷さにはかなわない。

突進していけるのは戦車、装甲車だけだが、これとて任務も訓練も歩兵直協用だから、行動の基準は車載歩兵である。

やたらに突進すると久保軽装甲車中隊長みたいなことになるし、百武戦車中隊長も忻口鎮で戦死している。

部隊がとまって燃料の補給や車輛の整備でもしていると

「ほかの部隊が不眠不休、血を流して戦っているのに、戦車や自動車は何だ。車輛が動かねば徒歩ででも前進しろ」

と声がとんでくる。

旅団の方にももちろんいい分がある。

あちらへ行け、こちらにまわれ、と簡単に命令は下すけれども、上級司令部の方で燃料の補給や部品の補給など、さっぱりかまってくれない。

機械化部隊には技術的な限界がある。使い方がなっていない。

上級司令部の理解や準備がたりないのだ。

まだ具合の悪いことがあった。旅団長の酒井鎬次将軍は学識高いことで有名で、陸軍大学校の兵学教官などを永く勤めた人であったから、上級司令部の参謀などのおおくはその教え子であった。

それに将軍の性格もあって「あのバカ者がこんな命令をよこす」と気に入らないのである。

小兵力をあちこちに分散、派遣の命令がくる。

原則にはずれる、「判っておらん」と御機嫌ななめである。

こんな具合だから上級司令部にたいしてとにかく“一言(ひとこと)”おおい。

上級司令部からすると、文句ばかりいっていて、やらしてみると“ろく”なことのできない部隊ほど“かん”にさわるものはない。

ましてや東條将軍みずから率いる気鋭の関東軍参謀たちである。

酒井旅団長は満州に帰るとすぐ更迭、後任は安岡正臣中将となった。

このとき戦車第三連隊長として満州に留守を守っていた山路秀男大佐は、のちに戦車第三師団長として中国戦線で戦車兵団を指揮することになるが、当時を回想してこう語る。

「上級司令部は無理をいうものなのだ。それにはそれだけの理由があるのだ。

私は旅団が満州に帰ってあと、こうした話をきいてふかく悟るところがあった。

中国戦線で、軍司令部からおなじような命令がくる。

私は一度もこれに文句はいわなかった。

もちろん“燃料の不足”などは、はじめからしまいまでそうだった。

だが一個中隊派遣と命令がきて、油がなければ各車の油を集めて、半分の部隊でも油をもたせて派遣したものだった」 |

あれやこれやがかさなって、この旅団の初陣は「機械化部隊なんか役に立たんではないか」という結論を関東軍の首脳部にもたせることになった。

速度を必要とするなら、その都度歩兵を車にのせればよい。

金のかかる機械化部隊などもっている必要はない。

ちょうど大正年間の騎兵無用論とおなじである。騎兵など不要、歩兵を馬に乗せればたりる、という意見の再現であった。

戦車は歩兵直協が主任務だからこれは集めて使い、必要がおきたらこれにほかの兵種をつけて戦闘させればよいではないか。 戦車、機械化部隊を使う大本(おおもと)の関東軍にこうした考えが支配的となったのである。

筆者は歴史をふりかえってこの旅団の行動、その批判にいたるたびに、この翌年昭和十四年(一九三八年)三月のドイツのグーデリアンのウィーン進撃を思うのである。

ヒトラーがオーストリア併合を決心して武力の威圧をくわえ、イエスかノーか、とせまったときである。

ドイツ装甲部隊の生みの親、育ての親のグーデリアン将軍は、第16軍団長としてみずから第二装甲師団を率いてウィーンにむかって進軍した。

いわばドイツ装甲師団の初陣であった。

出動命令はヒトラー一流のやり方で、突如として下った。

三月十日午後四時ころ、参謀総長のべック大将によばれたグーデリアン第16軍団長は、第二装甲師団、SS“ヒトラー”連隊(自動車化)を率いてウィーンに進軍せよ、との内命を受けた。

午後八時ころ、部隊に緊急出動命令。真夜中には第二師団は駐屯地ビュルツベルクから発進地、国境の町バッサウにむかって前進を開始する。

パッサウまで四〇〇キロ、さらにウィーンまでは二八〇キロ。

SS連隊駐屯のベルリンからウィーンまでは九五〇キロの行程である。

翌十一日の日没時には軍団司令部パッサウに到着。ここで十二日午前八時侵入の命令をうけた。

真夜中、第二師団到着、師団長がオーストリアの地図ももたぬし、師団にこのさきの燃料もない。

グーデリアンのわたせるのも旅行者用の地図だけであった。

バッサウには軍の補給廠があるが、これは西方軍の動員用で、この作戦を知らされていない廠長は、頑として燃料をわたさない。

「力ずくでもとるぞ」とおどして燃料を手に入れる。

後方縦列用の車輛は全然ない。

バッサウの市長に要求して自動車を徴発し、臨時に補給部隊をつくるという始末である。

第二師団が国境をこえたのは、命令よりおくれて午前九時であった。

沿道いたるところ住民の歓呼をあび、戦車は花に飾られての進軍、いわゆる“花の進軍”であった。

さすがドイツの道路、SS連隊もベルリンから疾駆してこのころには追いついた。

リンツでヒトラーを迎える。ここは彼の生地である。

午後九時ころ、リンツ出発、午前一時にはウィーンに入る。

十五日には示威の大パレード。まことに電光石火であった。

この機動で自動車には故障がすくなかったが、戦車はおおくが故障した。

戦車はもちろん、一号、二号の軽い戦車である。

グーデリアンは三〇%にはたっしなかった、と述べており、この機動はスムースに行われて満足である、故障はさほど多くはなかった、といっているのだが、戦車をよく知らない者にはとんでもない数だと思われ、参謀総長べック大将もそう感じたらしい。

グーデリアンはこう書いている。

「パレードがおわったあと、このわかい機動部隊は各方面からのひどい批判の対象になってしまった。

戦車はながい距離を連続して移動することのできない兵器であることが暴露された、というのであった。

だが、的を射ている批評はすくなかった。

ウィーンへの進軍における装甲部隊の業績を正確に評価するためには、つぎのことを考慮に入れる必要がある。

第一、軍隊はこの作戦をなにも準備をしていなかった。

このころ中隊教練をはじめたばかりで幕僚教育も途中であって、誰も師団としての冬の作戦など考えてもいなかったのだ。

第二に上級司令部でも同様に準備がなかった。ことはヒトラーの発意で、万事“おっとり刀”でおこなわれた。

一九三五年の秋につくられたばかりの師団にとっては、これは非常に困難なことであった。

第三に、この“おっとり刀”の進軍は、第二師団にとっては約六七〇キロの行軍なのだ。

SS連隊では約一〇〇〇キロである。

それも約四八時間のうちにだ。その行動は満足すべきものと見るべきである。

もっとも重大な弱点は、修理整備の機関のないことであった。戦車について、とくにそうであった。

まえから感じていたことだが、この時までにはまだ直されていなかった。

この誤りは今後くりかえしてはならない。

燃料の補給が基本的なことだということを証明した。

弾薬は使わなかったから、燃料補給のシステムから類推するほかないが大いに注意を要する」

このように述べたあと彼はこう結論している。

「いずれにせよ、この機動はわれわれの装甲部隊の作戦的可能性についての理論的信念が正しいものであることを立証したものである」 |

独立混成旅団の業績は、三ヵ月にわたる戦闘である。

ドイツ装甲師団の初陣はわずか二日間、それも“花の進軍”だけである。

くらべものにはなるまい。

それでも“若い”装甲部隊は批判の的にされた。

どちらも創設されて二年ちょっとでの初陣であった。

行きとどかぬことのあるのは当然だ。

グーデリアンの場合、育ての親であるから編制装備の利害も、訓練の程度までも知っている。

目前の現象など問題にしない。

これこそ、ドイツ陸軍の“虎の子”の決勝戦力だと確信していたのである。

グーデリアン将軍の場合、まだ一発の弾丸も射っていないのだが、頑として装甲部隊の可能性にかんする“理論的信念”を失わなかった。

しかし日本軍には、関東軍はもちろん、参謀本部にも陸軍省にも“理論的”にその“可能性”を認める将軍は一人もいなかったのである。

このあと、ドイツ装甲部隊の将兵には苦難はあったが、ともかく栄光があった。

日本軍の機甲部隊将兵には、不運、苦難がまっていただけである。

その原因がここにあったことを、日本の機甲部隊の苦難を味わった人びとはもちろん、この本の読者もそれを否定しないであろう。

11 消えた機甲化の夢 top

大正以来の陸軍の弱体を何とか、とりもどそうとしていた矢さきにおこった支那事変は、軍の体質改善のためには大きな障害となった。

資材などはともかくとしても、精鋭な将兵がたくさん死んでゆく。

とりかえしのつかない損失である。

軍の上層部の目は事変の遂行(すいこう)、終結策に釘づけにされ、じみちな軍の再建に向けられる余地はすくない。

この間に時は流れて昭和十三年(一九三八年)をむかえた。

それでも既定の計画にしたがって、いろいろな施策が行われた。戦車部隊も増設された。

戦車第五連隊(長、星野利元大佐)、

昭和十二年、久留米にて編成、十三年には満州にうつって牡丹江省愛河に駐屯する。

戦車第六連隊(長、河村貞雄大佐)、

昭和十二年、兵庫県青野ヶ原で編成し、満州にうつる。

戦車第七連隊(長、岩仲義治大佐)、

昭和十三年、中支で、これまでの戦車第一大隊を基幹として編成する。。

戦車第八連隊(長、今田俊夫大佐)、

昭和十三年北支で、これまでの戦車第二大隊を基幹として編成する。 |

これで戦車連隊も番号のとおり合計八個になった。

戦車部隊の数が増してくれば、その教育や研究を統轄する中央機関が必要となってくる。

昭和十三年になってはじめて教育総監部に第四課というのが設けられた。

各兵監部のように戦車兵種の教育、研究の面倒を見るところである。

初代の課長には星野利元大佐が任命された。

そしてこのころ、騎兵の編成にも根本的な変革が行われていた。

この当時の軍備充実計画の大きな柱として、師団の三単位制移行があったことはすでに述べた。

この新らしい師団の編制の研究において、日本軍もヨーロッパ列強軍の先例にならって、従来の騎兵連隊をやめて捜索連隊とすることに決定されたのである。

支那事変開始とともに、騎兵はそれぞれの師団とともに中国大陸に出動した。

地形が適していたせいもあって、騎兵はよく活躍した。

こういう現状が目の前にあるから、まだ馬はすてられない。

師団のための捜索、警戒などの広汎な任務をもつ捜索隊は、昭和十二年の末、独立混成第一旅団が内蒙古で戦っていたころに、あらたに編成された第26師団にはじめて誕生した。その編制は乗馬一個中隊、装甲車一個中隊であった。

馬と装甲車では、騎兵としての特性が発揮できぬばかりでなく、それぞれ一個中隊では何とも中途半端である、という反対が騎兵界から強かった。それよりも何よりも捜索隊という名前が不満だったようだ。

騎兵という伝統ある名前がなくなってしまう。捜索隊などは兵種をあらわす名前ではない。

フランスには龍騎兵連隊という名の乗車騎兵連隊があるではないか。

だが、捜索隊の設置は、参謀本部側の方針であった。

この第26師団捜索隊を皮切りに新設師団に捜索隊がつくられ、従来の騎兵連隊も捜索隊に改変されていった。

編制は作戦の要度でまちまちで、名前も従来の騎兵連隊からのものは捜索連隊の名が用いられた。

本書第一章の佐伯捜索連隊は、昭和十五年に騎兵第五連隊が軍旗を奉還して第五捜索連隊となったもので、編制は乗車二個中隊、装甲車二個中隊とされたものである。

時の流れは、いや応なしに騎兵を鞍から下して運転台にのせることになるのであった。

大陸の戦野では、絶え間なしに戦いがつづいていた。昭和十二年の末にはドイツ大使トラウトマンが仲に入って和平工作も行われた。

だが首都南京を陥落させた戦勝気分の中では、軍部はもちろん、政府部内でもいわゆるタカ派の鼻息はあらく、国民の声も表面にでるものはタカ派的なものばかりであった。

財界や企業家に事変の長期化を望むものもでてきた。

こうしてまとまるかにみえた和平交渉も、日本自らこの綱を絶つことになって、昭和十三年一月十六日には「爾後、国民政府を相手とせず」という声明をだすまでになってしまった。

横っ面をはりとばしておいて、それにツバをかけたようなことになったのである。

事変解決の途は、力ずくで進撃してみるほかはなくなった。

昭和十三年四月から徐州会戦が行われた。

北支那にある軍と中支那にある軍とで、徐州付近に頑張っている中国軍を包囲殲滅(せんめつ)しようとするものであった。

「徐州、徐州と人馬は進んだ」が、直径百数十キロにもおよぶ大平原で、わずか六個師団ぐらいの南北合進では中国軍を包囲できるはずもなく、主力は包囲の間隙を突破して脱出してしまった。

のこったのは「麦と兵隊」のメロディーであった。

だが、「徐州へ前線へ」と目指してすすんだ各部隊将兵の労苦と活躍には、目ざましいものがあった。

徐州付近の中国軍を包囲するためには、戦略上そこから西につながる鉄道朧海(ろうかい)線を遮断する必要がある。

この挺進、鉄道遮断の任務は岩仲支隊にあたえられた。

岩仲義治大佐の指揮する戦車第一大隊(八九式中戦車二個中隊)、歩兵二個中隊、これに砲兵、工兵などをくわえた臨時機械化部隊である。

五月十一日、北進を開始した支隊は周到な計画とたくみな機動、それに飛行隊の協力もうまくいって挺進をつづけ、徐州西方の鉄道線にたっして、みごとにその任務をはたしたのである。

独立混成第一旅団の不成績に失望し、常設の機械化部隊などもつ必要はない、作戦上の必要があれば、臨時に諸兵連合の部隊を集成して車にのせればよいと主張していた人びとは、大いに意を強くしたにちがいない。

戦車は歩兵直協を主として訓練しておけばじゅうぶんである。

いざとなれば、どんなことでもできるのだ。

岩仲支隊の活躍がこれを証明しているではないか。

この徐州会戦に参加させようとして、これまで満州の西境ホロンバイルの平原の警備にあたっていた騎兵集団(騎兵第一旅団、騎兵第四旅団基幹)は動員されて北支那におくられた。

徐州会戦には結局間に合わなかったが、騎兵集団はこのあと国軍決戦場の満州にもどることはなかった。

昭和十四年二月には集団のうち騎兵第四旅団は朧海線方面にのこり(この旅団は、終戦まで乗馬騎兵旅団として、この方面を本拠として戦った)、集団の主力は蒙彊地区にうつった。

このころ北支那方面軍は、兵力を増加されたのは有難いが、集団の馬糧を補給する自信はない、現地で自分で調達してくれ、といったという話がある。

内蒙古は大草原であるが、生えている小さい草を牛や羊は食べて生きているものの、多数の馬にくわすものなどが手に入る場所ではない。

日本軍唯一つの騎兵集団は、馬をもっているばかりに、まず馬にくわすものの心配をしなければならなかったのである。

だがそれよりも、北辺、ソ連極東軍の日々に増加する軍備にたいして、自らのたらざるに日夜焦慮している関東軍が、なぜこの騎兵集団をあっさりと手放したのであろうか。

従来、騎兵集団が配置されていたハイラル方面には、国境陣地も拡大強化されており、昭和十四年四月には第23師団が編成されて、この方面を担任することになった。

元来が騎兵の行動には適せず、給養給水に適しないホロンバイルの平原から騎兵をはずすのは当然ともいえる。

だが、この機動兵種の“可能性”を考えるならば、これは手もとにとどめて“決勝機動兵団”として育成していくべきではなかったのか。

答えは筒単である。

その“可能性”を認めなかったのである。前出の山崎正男少将は、その著書のなかで「関東軍は騎兵旅団の用法について、あまり確信があったとは思われない。

支那事変が勃発し、敵は装備が劣弱だから、ここに騎兵団を移すことにした。

関東軍はこれによろこんで同意したかの感があった」と書いている。

厄介者がいなくなったとでも思ったのだろうか。

このころ陸軍省軍事課にいた人の回想だから、まず間違いあるまい。

いま戦いがおこったら、明日戦争となったら、と心魂をかたむけている関東軍作戦当局である。

「騎兵集団の決勝機動兵団化」など遠い先のことは論じてはいられなかったのであろう。

いよいよ遠い先のことなど論じておれぬような事態がおこってきた。

満州、朝鮮とソ連との国境では、これまでも国境紛争が頻発していた。軍が国内にたいして発言力を強めようとすればするほど国境紛争のような国の面子にかんすることには、どちらも強腰にならざるをえないものである。

昭和十三年七月上旬、この紛争の一つである張鼓峯(ちょうこほう)事件が、朝鮮北部のソビエトとの国境地帯でおこった。当面の日本軍は朝鮮軍に属する第19師団で、師団長は初代の戦車隊長であった尾高(旧姓、大谷)亀蔵中将であった。

戦闘は七月三十日に本格的にはじまったが、中央部の方針は専守防御であったのでソ連の戦車、重砲、飛行機のもとで、いわばたたかれっぱなしの戦闘であった。

八月十一日の停戦交渉成立で、ようやく苦境を脱したという戦いであり、ソ連側は赤軍の大勝利とさかんに宣伝した。

このとき日本軍は、戦車をこの方面にもっていなかったから、戦車の戦闘はなかった。

しかしソ連軍の戦車は思うままに活躍しているから、これについてはかなりの情報をえているはずだが、それは満州にあった戦車部隊にも伝えられなかったようだ。

この国境紛争で、これに隣接する満州国の琿春県方面も、急に防備を捨ててはおけぬことになってきた。

この地区は従来、朝鮮軍の警備地区になっていたが、この張鼓峯事件のあと、関東軍の担任区域に変更されることになった。

だが、それにしてもここを守る守備兵力が必要になってくる。どこからそれをひねり出せるのだろうか。

昭和十三年八月、独立混成第一旅団は解散させられてしまった。

これに所属していた歩兵連隊は、普通の歩兵連隊に編成がえされて琿春方面に移駐し、ここの守備にあたることになった。

つまり琿春の守備部隊がほしかったのである。明日の“決勝的機動兵団”どころではない。

そんな先のことなど論じてはいらわない。

ましてや、どうせ役には立たぬ機械化部隊なのである。

山崎正男少将はこの混成旅団の解体問題を回想してこう書いている。

この旅団はなぜ短命であったのか。

この旅団は編制上からすると戦力はわずか歩兵三個大隊と砲兵一個大隊。

これで正面攻撃に使って力不足を非難するのは、中国軍相手でもそれは無理というもの。

機動力の不足したことは戦場の地形と当時のトラックの能力もあるし、車輛整備や燃料補給のための紡別の編制装備をもたない。

車輛にたよりすぎるという害は編制と訓練とにかんすることで議論のあることだが、当時としては各中隊みずから車輛をもつことになっていた。

車輛を中隊から分離せよ、という論が多かった。用兵上からいうと使う側に問題があった。

部隊の特性を知り、期待度を適正にすべきであった。

使用する側に特性を発揮させる必要条件を準備してやるという用意がなかったのである。

この経験後これの不用論がおこり、関東軍にそれが強かった。

「せっかくの機械化部隊の芽なのだから、これを研究改変すべきだ」という意見もあったが、とうとう昭和十三年に廃止、 その歩兵は新設の第71師団(琿春駐屯)に入れられた。

従来の守備隊を師団にする必要が切実であったからである。

関東軍の旅団廃止論にも「背に腹はかえられぬ」との考えがあっだのかもしれない。

芽をつぶすのは惜しいが「十分研究をつんで最初からでなおせ」という考え方が勝ったのであった。 |

独立混成旅団を廃止したあとの編制は、次のように定められ、戦車団がつくられた。

第一戦車団(長、安岡正臣中将)関東軍直轄

戦車第三連隊(長、山路秀男大佐)公主嶺

戦車第四連隊(長、玉田美郎大佐)公主嶺

戦車第五連隊(長、井上芳佐大佐)愛河

工兵隊は工兵第24連隊となって関東軍直轄、砲兵は独立野砲兵第一連隊となって関東軍砲兵司令官の指揮下にいれられた。

戦車第五連隊のほかはみな、いままでどおり公主嶺に駐屯するのだが、これまでのような一家のつき合いではない。

戦車団はもちろん、歩兵支援戦車団である。諸兵連合部隊の基幹部隊として動きまわることなど、その任務ではない。

各戦車連隊は歩兵支援のための訓練に専心することになった。

こうして日本の主戦場満州から、騎兵集団も、機械化旅団も姿を消してしまった。

井上大佐や工藤少佐が、その視察団報告に「……至大の可能性を有する機械化の将来を達観し……」と力説、要望した決勝機動兵団の芽は、あえなくも関東軍みずからの手で、そして軍中央部の手でつみとられたのであった。

「機械化部隊は駄目、騎兵集団も頼むにたらず」、「じゅうぶん研究して出なおす」として、一体どうしたらいいのだろうか。

それでなくても“五里霧中”であった戦車界、騎兵界は、いよいよ迷うだけであった。

グーデリアンのように手をひいてくれる人はいない。

ソビエトでは、機械化の主導者であったトハチェフスキー元帥は、前年の昭和十二年夏、陰謀の罪を問われて処刑されているが、そのまいた種は大きくみのって戦車戦力はどんどん育っている。

満州での戦力比を心配するのは、関東軍の首脳部や幕僚たちだけではない。

全軍将兵の関心の的となっていたのである。

筆者は昭和十三年の夏、陸軍大学校を卒業した。

歩兵科であったから将来も歩兵ということを前提に、陸大三年間を学んだ。

ところが卒業ちかくなって、陸軍戦車学校研究部主事並同校教官というながい肩書きが卒業後の職務となった。

教官などといっても、戦車のことなど何も知らないから勤まるわけはない。

学校の上司の意向も「まあ半年は学生と一緒に勉強し給え」というので、若い学生といっしょに操縦、工術、射撃と第一歩から勉強した。

岩仲大佐を高級主事とする研究部の庶務ぐらいは勤まらぬことはないが、当時、教官には重見中佐や藤田少佐はじめ、歴戦の士が顔をそろえていた。

教導隊長は細見惟雄大佐、筆者の士官学校の中隊長で、上海事変の戦火をくぐりぬけてきた部隊長である。

若輩の私などが戦車を論ずる余地はまったくない。

この新米の私に親身になって教えてくれたのが、研究部の主任の主事のような地位にあった、角健之中佐であった。

昭和九年からソ連戦車隊に隊付留学して帰ってきた中佐は、当時ソ連戦車通の第一人者であった。

その教えるところはソ連の縦深戦略であり、戦車の集団突破用法であった。機甲部隊の充実はもとより、全軍機械化の線にむかって今こそ邁進すべきときである、と彼は強調した。

前に引用した閖院宮の回想ではないが、角中佐の所論について「現状無視の理論だおれ」と陰口するものもあり、“恐ソ病患者”とそしる者もないではなかったが、筆者は角中佐を大いに尊敬し、その所論まことにもっとも、と大いに傾倒、拝聴し、角中佐の弟子をもって自任していたものだった。

ところがそこへ、在満混成第一旅団解体の悲報である。

元来、この部隊の編成など角中佐理論をもってするならば“何ともならぬ代物”なのである。

歩兵三個大隊にわずか戦車一個中隊を直協させた戦いだ。こんなもので何ができるものか。

戦力の中心は戦車であるべきで、それに歩兵も砲兵もついてくる。

速度は戦車が歩兵にあわせるのでなくて、歩兵が戦車にあわせる。

戦車がかたい頭で突進する。

砲兵がこれを支援して対戦車砲をたたく、歩兵は戦車のふみちらしたところを確保するように追っかけてくる。

だからトラックなどでは駄目なのだ。戦車にちかい走行能力をもつ無限軌道車にのっていなければならない。

こういう部隊であってこそ、ソ満国境突破も突破後の戦果拡張もできるのであって、混成旅団のような軽装備の機械化部隊は、日本軍の主決戦場では役にたたない代物なのである。こういう論理であった。

混成旅団をこきおろすことは、その戦車隊をこきおろすことにもなる。

戦場帰りの戦車の強者たちのかんにさわるのも当然であった。

堅陣突破の重機動兵団だなどといっても日本にそんな戦車があるか。新らしいチハ車(九七式中戦車)は現在、戦車学校で訓練用にも使っており、いろいろ実験もしているが、これが最新鋭のものではないか。

部隊のもっているのは九五式軽戦車、ふるい八九式、それに“豆”の軽装甲車だけでないか。

大風呂敷をひろげてみても、重戦車、BT中戦車、T26軽戦車と粒をそろえているソ連軍のようなわけにはいかないのである。

これが現場組の声であった。

どちらも、もっともと思われる。戦車学校でも“迷って”いたのである。

それにしても、せっかくの機械化部隊をなくしてしまったのは惜しい。

それも「役に立たぬ」というのが理由とあっては、戦車兵たるもの肩身のせまいことおびただしい。

一体どうなることであろうか。

top

**************************************** |