|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

Ⅵ 日本軍敗勢の中での機甲部隊の奮戦

20 機甲部隊奮戦す top

|

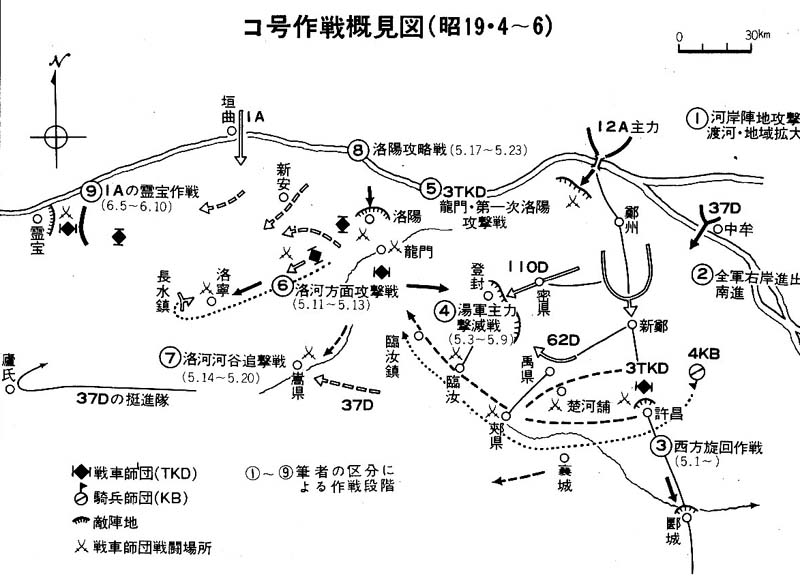

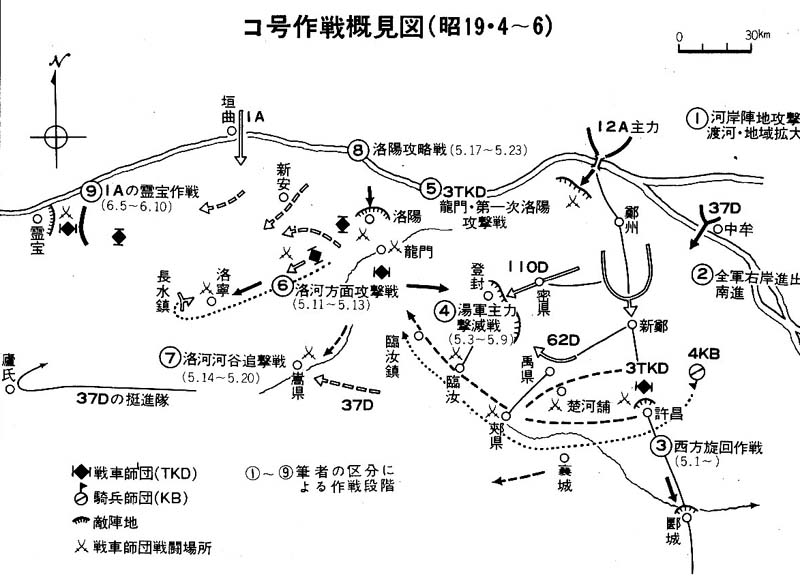

上図は右下の地図の赤枠部分の地域

|

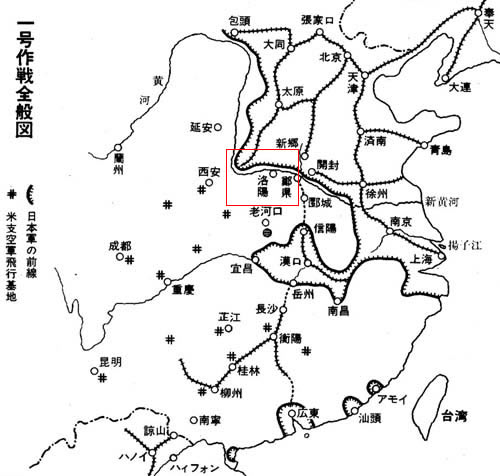

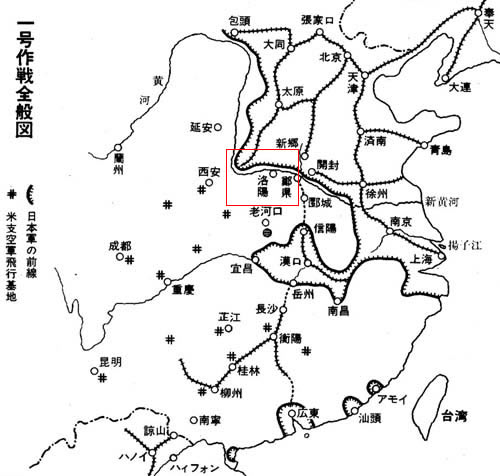

太平洋戦線が急速に緊迫をつげている昭和十九年春から中国戦線にあった支那派遣軍は、世紀の大遠征ともいえる作戦を開始した。

戦局の推移にともなって、桂林、柳州など日本本土を攻撃するB29の基地飛行場をうばって日本の安全をはかるのを主目的とし、南部京漢鉄道、湘桂、粤漢鉄道沿線の要地を攻略しようとするのである。

上図についていえば、黄河の南にいる敵を撃破して信陽との間を確保し、揚子江上流の岳州から西南進して、衡陽、桂林、柳州を占領し、広東方面からは南寧に前進して北部仏印につなごうとするものである。

黄河から信陽まで約四〇〇キロ、岳州から北部仏印までは約一四〇〇キロ、衡陽、広東間は約六〇〇キロである。

この間、兵数でわれに数倍する蒋介石麾下の野戦軍の約半数を撃破突破しようとする大作戦であった。

「一号作戦」とよばれたこの作戦で、京漢作戦は「コ号作戦」と略称された。

コ号作戦を担当するのは北支方両軍の第12軍であった。

すでにこのころは、北支からも伝統ある部隊は太平洋戦線に移動し、治安警備にあたる編制に改められていた兵団がまであったし、「一号作戦」自体、万事にとぼしいなかで強行せねばならなかった。 |

|

そのうえ守備地域をからにするわけにはいかないから、ゆるされるかぎりのものを全部かき集めた、容易ならざる作戦であった。

第12軍の作戦兵力は第110師団、第37師団、第62師団、独立混成第7旅団、独立歩兵第9旅団、それに機動兵団として戦車第3師団と騎兵第4旅団とであった。

機甲兵種創設されて三年、その両種機動兵団が、はじめてくつわをならべて作戦に従事したのであった。

騎兵第4旅団はまえにも述べたように機甲化の後も中国戦線の地勢上、この戦場むきとして乗馬騎兵主体のまま活躍していた機動兵団である。

戦車第3師団は蒙彊にあって昭和十七年十二月に編成改正を命ぜられたが、それが完結したのは昭和十八年秋になっていた。

装備の変換充実のおくれていたことは満洲にあった戦車師団と同様である。

四七ミリ砲搭載の九七式中戦車もあれば古いのもある。無線器材もたりない。

そのうえ警備のため分駐しているから、在満師団のように演習につぐ演習というわけにはいかない。

師団としての機動作戦などはじめての経験であった。

そしてこの師団は、すでに戦車第8連隊を南方に送っており蒙彊(もうこう=内モンゴル中部)守備のため兵力の残置を要し、戦車第12連隊は包頭方面にのこさざるをえなかった。

しかし、師団長山路秀男中将がひきいて黄河河畔に進出した戦車師団は堂々たるものであった。

師団司令部

戦車第6旅団司令部(旅団長、佐武勝司少将)

戦車第13連隊(長、栗栖英之助中佐)

戦車第17連隊(長、渡辺謙太郎大佐)

捜索隊(長、福島胚三郎中佐)

機動歩兵第3連隊(長、古松喜三大佐)

機動砲兵第3連隊

機動L兵連隊

速射砲隊、防空隊、整備隊、野戦病院

患者輸送隊

戦車連隊は軽戦車一個中隊、中戦車三個中隊、砲戦車一個中隊と整備中隊の正規編成。戦車七三輌、自動車二七輌であった。

戦場の地勢上、当然大きな役割をになうべき機動歩兵連隊は、歩兵三個大隊(大隊は三個中隊、一機関銃中隊)に連隊砲一個中隊、整備中隊で、人員約一九〇〇、戦車二二輌と自動車二八〇輌。

機動砲兵連隊は三個大隊(一個大隊は九〇式野砲三個中隊、二個大隊は一〇センチ榴弾砲で計六個中隊)と整備一個中隊。捜索隊は軽戦車二個中隊、中戦車一個中隊、乗車一個中隊と一整備隊。師団は戦車二五〇輌をこえる大部隊であった。 |

戦車第3師団長、山路秀男中将

|

騎兵第4旅団は支那事変の初期いらい、新黄河方面に作戦していた兵団である。

このときの旅団長は藤田茂少将一戦車師団とともに使われるとなれば、そちらは道路のある平地、こちらは不斎地の路外行動が主となると覚悟し、中国軍との戦闘の豊富な体験をこの一戦に発揮しようと意気ごむのであった。

出動兵力は、人馬補充のとぼしいなかで定数の六〇%たらず。

騎兵第25連隊(長、古沢末俊大佐)

騎兵第26連隊(長、小池昌次大佐)

ともに四個中隊、一機関銃中隊、速射砲中隊(山砲二、速射砲二)

騎砲兵第4連隊

二個中隊、中隊は騎砲(七五ミリ砲)二門、輜重隊(自動車編成)

定員からすれば三二〇〇名であったが出動したのは一七〇〇名弱であった。

この一号作戦は大本営や支那派遣軍では、前年末から準備されたもので、昭和十九年三月には作戦部隊がきまった。

北支那方面軍でも実行部隊である第12軍も、これにしたがって具体的に準備した。基礎になるのは昭和十二年いらい破壊されたままになっていた黄河の橋梁の修理であった。

四〇〇〇メートルにもおよぶ軍橋である。難作業だったが、鉄道連隊は昭和十八年の十二月から十九年三月までかかって、戦車と軽列車の通れる橋に修理した。

これで作戦発起の態勢ができた。対岸には昭和十六年秋いらい橋頭堡が確保してある。

軍主力がこの方面から黄河南岸に進出し、東の方で中牟付近で第37師団ほかの兵団が、これは船によって黄河をこえて進発する。

第12軍の目ざすのは、この京漢線沿線からその西方にわたる中国軍第一戦区軍、蒋介石直系の湯恩伯将軍の軍を捕捉撃滅することであった。

第一段の作戦は作戦概見図のように黄河南岸にがんばる中国軍を撃破して、軍の主力を南岸にうつすことであった。

中牟方面は四月十八日、主力方面でもこのころ動きだし、計画どおりに作戦はすすんで、第二段の全軍右岸進出、集結も、四月二十三日にはめどがついた。

戦車第3師団は二十日、二十一日、二十二日の三夜にわたって、また騎兵第4旅団は二十五日夜に黄河橋梁を無事通過して南岸に進出した。第一線兵団は、新鄭、密県の線に進出した。

ここで第三段の軍の西方旋回となるのだが、これがこの作戦のいわば勝負どころで、第12軍は「西の方へは行きません」とひたすら南進をよそおい、湯恩伯軍をできるだけ東におびきだしておいて、急遽、西に旋回し、戦車第3師団と騎兵旅団とを外翼につかって敵の背後に突進させ、これで敵軍主力を捕捉撃滅しようとするのが、この作戦の眼目であった。

どのあたりで西に急旋回をするか。

いきさつはいろいろあったが、四月三十日、洋昌を強襲奪取したことをもって開始された。

敵の主力軍は禹県付近と登封西方にいる。

第110師団は密県から、第62師団は禹県方面に、戦車第3師団と騎兵第4旅団は敵の退路を遮断するように突進する。

これが第12軍の西方旋回作戦であった。

戦車師団と騎兵旅団は五月二日、西進機動を開始した。

このとき戦車師団は「主力は主として郊県付近より臨汝鎮付近にわたる間を遊動するとともに、一部をもって、北方山地隘路口を扼止(やくし)せよ」と命令された。

つまり敵の逃げ道をおさえるとともに、遊動していて敵が逃げてきたらつかまえろ、というのであった。

騎兵旅団もおなじような任務であった。

この第四段作戦の湯恩伯軍との戦いは、登封東方地区で大激戦となった。

五月九日までつづき、第110、第62の両師団はこの山地帯でよく奮戦した。

ここで、わかりやすいように、この作戦の規模や状況を日本の地図について説明しよう。

関東地方と中部地方の地図を参照されたい。

まず群馬県の桐生の東の山地を黄河の鉄橋とする。

そうすると、第12軍が西旋回を開始した許昌は神奈川県の川崎付近になる。

ここから甲府盆地、そしてそのあと諏訪盆地に通ずるように甲州街道のような西北に通ずる道路があったと考えてもらいたい。

この道路の北は日本でも山地帯だが、戦場の現地はこれより一〇〇〇メートルぐらい低い。

郊県は相模湖西南方、禹県は立川付近、臨汝は甲府付近にあたる。

ここから秩父に通ずる国道があるが、これが臨汝~登封道にあたり、登封は秩父と考えてよい。

この道の東側にある雲取山や大菩薩峠を一〇〇〇メートルほど低くした山地帯で湯恩伯軍主力撃滅戦が行われている状態となる。

わずか二、三個師団で、この秩父、多摩国立公園ほどの広さのところで、湯恩伯の四個集団軍、四〇万をつかまえようとするのだから、なかなか難しい。

こうしてみると、洛陽は松本東方、美ヶ原あたりと考えてよかろう。

ただし山地ではない。平地である。この間の道路はもちろん自動車道などではない。

戦車師団の将兵が苦労する悪路であり、晴天ならば砂塵濛々としてエンジンによかろうはずはなく、雨となればとたんに泥濘、道路が部落をとおるところは城門が障害になる。そうした戦場なのであった。

戦車師団は両翼が突進隊、中央が本隊の区分で前進を開始し、禹県を旋回し、郊県は力攻し、五月三日の夕刻には、はやくも臨如東側にたっした。 (五月二日未明、川崎出発、戦闘しつつ三日夕刻に甲府東方にたっしたことになる)

この三日夕刻となると登封東方地区の山地でがんばるつもりらしい湯恩伯軍主力にたいする包囲戦ができそうな態勢になった。

東北から二個師団でおす。西南方への退路には戦車師団と騎兵旅団がいる。

南へ逃げれば第37師団がおさえている。

戦車第3師団は三日夕、臨汝にたっし、ここを強襲突破、退却する敵をおって捜索隊がただちにこれを追撃、臨汝鎮をこえて進撃した。 (八ヶ岳西南方、富士見付近の峠をこえて諏訪盆地の入口をめざした)

師団長は四日正午まえ、この峠で伊河河谷の要点である龍門街を攻撃する決心をした。

どうせ取らねばならぬところである。今のうちに取っておけ、という決心であった。

|

戦場に向かう機動歩兵第3連隊第一中隊(昭和19年4月20日)

|

吉松大佐の指揮する機動歩兵第3連隊主力、戦車第13連隊の中戦車二個中隊、捜索隊の中戦車一個中隊、機動砲兵第3連隊の一〇センチ榴弾砲二個中隊と九〇式野砲一個中隊などの部隊が龍門占領の任務をうけて急進した。

この戦闘は予想外の激戦となった。

四日夜の攻撃から、五日、六日とつづいた。七日未明になって、ようやく敵の死命を制する高地を占領することができた。

この間、師団は東の方で敵の退路を遮断せよ、との軍命令で、西進していた部隊を反転させるなどの処置を講じてはいたが、敵の主力はこの間に西方や西南に脱出してしまっていた。

戦車師団と騎兵旅団とでは、うまく網の目がふさげなかったのである。

敵の退却は、戦車師団の龍門攻撃におどろいたからである。かくては洛陽危し。登封付近でがんばってはいられない。

(美ヶ原方面にあたる洛陽への日本軍の進出阻止が第一となった)

こうして五月九日、第四段作戦は終りをつげた。思ったほどの敵はつかまえられなかった。

敵が逃げてしまったからである。

つまり戦車師団の突進で湯恩伯軍の方が決戦意志をうしなって、洛陽を守るべく兵力を西にうつしたために捕捉できないということになった。

こうなるとこれを追いかけて、打撃をあたえねばならぬ。

洛陽などかまってはいられなくなった。

ところが、すでに第3師団は洛陽に手をつけていた。激戦であった。

そこへ、洛陽はあとだ、西へ行け、という軍命令で攻撃を中止、西進することになったのだが、攻撃を中止して転進するなど容易の業ではない。

しかし、とにかく師団の西にむかう追撃戦となり、第六段階にうつるのであった。

第六段階は洛陽を背にして各兵団の洛河方面攻撃戦であり、第七段階の洛河河谷追撃戦とつづいた。

この追撃戦では騎兵旅団は猛進、よく敵にさきまわりをして長水鎮の隘路を占領、敵の退路を封鎖し、退却する敵を捕捉する偉功をたてた。

これにつづくは、のこった洛陽の攻撃、第八段階である。

五月二十四日からこれに参加した戦車師団は、こんどは歩戦砲協同のじっくりした城塞攻撃。

苦闘をつづけたが、吉松連隊や増加の歩兵部隊も奮戦して、ここに戦車第3師団は、北からきた第63師団とともに洛陽を占領した。

東洋史上、有名な洛陽である。

このあと戦車第3師団は第一軍の行う霊宝作戦に参加した。六月上旬のことである。

これで、コ号作戦は終了となって、占領したところを確保する態勢にうつり、第3師団は予定にしたがって、佐武旅団長の指揮する戦車第13、第17連隊基幹の部隊を、さらに南方湘桂作戦方面に送り出した。

このコ号作戦で師団は、四月下旬から六月上旬まで、ほとんど連続的に機動した。

「五月、一ヵ月間でも行動距離一四〇〇キロ、作戦参加戦車二五五輪のうち三分の一は動けなくなった。

作戦による被害はわずかに九輌で、他はほこりや、過重稼動による故障であった」と軍司令官への報告にもある。

戦車師団も騎兵旅団も、この悪路、けわしい地勢の戦場で、よく健闘した。

そしてまた、この作戦の経過を回顧してみると、警備主体に編成されていた一般師団の健闘勇戦ぶりにも頭がさがる。

日本軍将兵は困苦に耐えて勇敢に戦った。まことに天晴れなものであったと思う。

戦闘では、将兵個々のたたかう相手は大部分が肉体的疲労であり、各種の困苦欠乏である。

この地理的条件のわるい戦場での苦闘に耐えぬいた一般師団の力戦は賞賛に値する。

まして、このときの中国軍は、蒋介石直系の精鋭を誇る湯恩伯将軍の兵団であった。

気安く相手にできる敵ではなかったのである。 |

陣地攻撃となれば決定的戦力は機動歩兵(もとの騎兵主体)である。

(速射砲隊の分解搬送)――洛陽城攻撃

日華両軍の陣歿勇士の霊を弔うため戦場に

興亜祈念植樹を行う吉松喜三機動歩兵第3連隊長

|

防衛庁編纂の戦史『河南作戦』の指摘するところによれば、許昌から旋回して西に突進した戦車師団は、登封付近の戦闘で、退却する敵を臨如方面に遊動しつつ捕捉すべき命令にもかかわらず洛陽方面に突進したために、湯恩伯軍に大衝撃をあたえ、戦意を喪失させて退却させることになり、直接的に登封方面に兵を送らなかったことと相まって、この方面で殲滅すべき敵軍を逸したとして、「猪突猛進」と残念がられている。

戦車師団の突進が、敵軍統師中枢に混乱をおこさせたことは不思議ではない。

ドイツ西方戦場セダン付近の突破は、それだけでフランス大本営の統帥神経を麻痺させている。

それほどの力を発揮してこそ戦車師団であろう。

かりに退路の街道を遊動していたとしても、すでに説明したような広さである。

突破退却をねらう敵軍の群れを個々に捕捉するは、戦車師団のよくするところではない。

独ソ戦場、精鋭ドイツ装甲師団をもってしても、装甲師団の突破による包囲圈は歩兵師団の来着までは網の目はふさぐことはできず、ソ連の突破脱出は容易であった。役割がちがうのである。

戦車師団と騎兵旅団をくらべれば、機動力は騎兵旅団が優っていたという。

さもありなんと思う。地勢はかならずしも戦車師団に有利でない。

作戦行程一四〇〇キロ、損傷車の大部分は故障車であった。

そういう地勢である。戦車部隊将兵の労苦が思いやられる。

だが戦車師団の威力は機動かつ戦闘の総合攻撃戦力にある。

龍門、洛陽城そのほか、戦車師団の攻撃威力に疑問をもつものはあるまい。

中国軍相手の作戦では、戦車第3師団は「編制が重すぎた」であろう。

だが、軽快軽捷、よく苦難に耐えて活躍した騎兵第4旅団とともに、重軽ならび動いて、日本機甲兵種の健在をしめした戦いぶりといえるであろう。

このあと昭和二十年三月に行われた老河口飛行場占拠の大機動作戦もまたそうであった。

このコ号作戦当時には、作戦軍全将兵に、「燒くな、犯すな、殺すな」の対民衆規律が徹底され、また洛陽など古蹟、名刹(めいさつ)などの保全にも特別の配慮のはらわれた戦いであったという。

日本軍が兵力を集中して蒋介石直系の精鋭軍をたたいているうちに、後方守備地域においては共産軍の勢力の拡大浸透をゆるし、治安は急速に悪化したという。

日本敗戦後の国・共勢力の力関係の転換に影響をおよぼしたともいわれているが、まことに皮肉なことであり、戦争というものの空しさを感じさせる事例でもある。

さて、戦車第3師団は終戦時、北京地区での警備にあたっていた。

外蒙、ソ連軍は八月九日以降、内蒙古にむかって突進してきた。

張家口方面は大混乱となった。

同地にあった戦車部隊は居留民の引揚者を収容、北京に引揚げるという状況もあったが、日本敗戦となるや、中国ではたちまち、国・共の内戦となった。

北支那地区では熱河省にはソ蒙軍が入っている。国民政府の正規軍も、ましてや米軍もはるか遠くにいる。

国民政府に降伏を命じられた日本軍としては北支那地区の将兵と在留邦人とを自力で守らねばならぬ状態であった。

戦車師団の一部が、熱河省から侵入を企図したソ蒙軍にむかって古北口に出動するという事態もおこった。

武器をすてることを命じられている戦車師団だが本気になって怒ったら、これは怖いと思ったのであろう。

流血にいたらずしてソ蒙軍は後退した。

ともあれ、戦車第3師団は、終戦後にも、戦車師団としての威力をじゅうぶんに示してくれた。

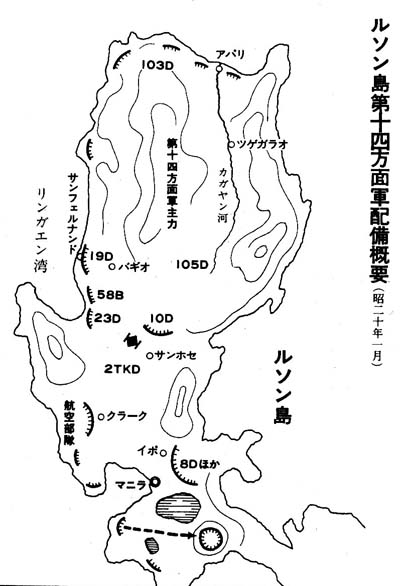

21 戦車第二師団ルソンに死す top

昭和十九年の夏、日本の表玄関、サイパン、テニアン、グァムと相ついで失陥するにいたって、戦局はとみに緊迫の度をくわえた。

戦火がフィリピンにとぶことは目に見えていた。

満州にあった戦車第二師団に比島派遣の命が下った。昭和十九年七月であった。

戦車第二師団は、すでに戦車第11連隊を北千島におくりだしていた。

のこった戦車第6、第7、第10連隊、機動歩兵連隊、機動砲兵連隊その他の部隊をもってフィリピンにわたった。

師団長は岩仲義治中将、戦車旅団長は重見伊三雄少将であった。

この移動では、輸送そのものが大変なことであった。敵の潜水艦や飛行機による海難が相つぐ。

戦車第10連隊(長、原田一夫中佐)の場合、バシー海峡で第二中隊の乗船沈没、兵員三分の一を救いえたにすぎなかった。

第5中隊は兵員揚陸後、敵潜水艦の攻撃で戦車はすべて海没という有様であった。

こうした事情や、レイテ島に一部(戦車第6、第10連隊から各一個中隊)の派遣などもあって、昭和二十年のはじめ、ルソンの戦いせまるころ、ここにあった師団の戦力は兵員約六五〇〇名、戦車約二〇〇輌、火砲三二門、自動車約一四〇〇輌であったという。

その戦車の大部分は四七ミリ砲搭載の九七式改であったが、砲戦車中隊は五七ミリ砲の中戦車であった。

七五ミリ砲戦車はもちろんない。戦車の装甲は、要部五〇ミリに増強されたものもあったがそれは一部にしかすぎなかった。 |

戦車第10連隊の記念碑、滋賀県今津自衛隊構内

|

フィリピンの戦いは昭和十九年十月米軍レイテ島上陸にはじまった。

日本大本営としてはかねてからフィリピンの戦いこそ、戦争の正念場とし、作戦呼称も「捷号(しょうごう)作戦」として準備をととのえていた。

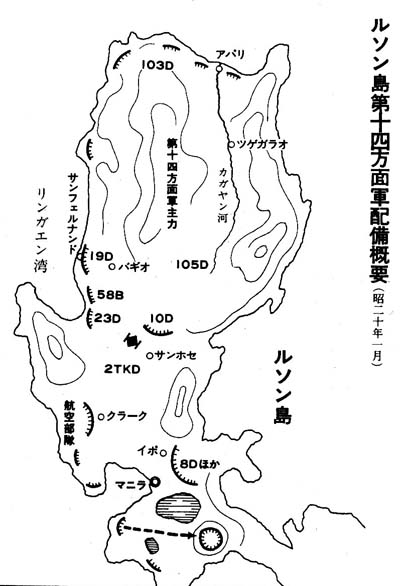

現地の第14方面軍(司令官、山下奉文大将)としては、戦車第2師団以下極力おおくの兵力をルソン島に集中して、ここで地上決戦を指導する予定であった。

ところが、このレイテの戦いは、これに先だつ「台湾沖航空戦」で、わが海軍航空部隊が敵の機動艦隊、すなわち主力艦隊に大打撃をあたえたという、誤った情報と判断のもとに開始された。

いまこそ、空、陸、海の戦力をレイテ方面に集中すべきである。この大本営の判断で、山下大将の軍の作戦計画はおしきられた。

レイテこそが“天王山”と、ありとあらゆる戦力がこれに投入された。

フィリピンに敵が根拠を占めたら、身のおきどころのなくなる連合艦隊も、レイテ湾になぐり込みをかけた。

捷号(しょうごう)作戦予備の第1師団も注ぎこまれた。

しかし、空海陸の努力にもかかわらず、敵をレイテから駆逐することはできず十一月中旬となると、レイテにたいする努力も疲れがみえてきた。

しかし「ルソンをはやく固めなくては」という第14方面軍の焦りにもかかわらず、レイテへの努力はつづけられた。

筆者はレイテ作戦のはじまったころ第2方面軍参謀としてセレベスにいたが、その後、在レイテ第35軍参謀に転補され、十一月十二日にはマニラで山下軍司令官、武藤章軍参謀長にお目にかかったことがある。

そのころ、第4航空軍はレイテ方面攻撃に全力をあげていたが、第14方面軍の幕僚部としては、ルソンの戦備に文字どおり狂奔していて、レイテに行く私など顧みてくれる者もいなかったというのが実情であった。 |

|

私はがっかりしてレイテに赴任したことはもちろんだが、ルソンの今後の容易ならぬことを思わせる状況であった。

レイテの日本軍がその西岸オルモックに米軍の上陸をうけて、レイテの陸戦の運命の決った後、十二月十五日、米軍はミンドロ島に上陸した。

ルソンにむかう布石であった。これでレイテ決戦は終りをつげた。

これより先、大本営はレイテに増援するために第23師団、第10師団(ともに十二月中旬までにはマニラ到着予定)、第19師団のフィリピン派遣を決定していたが、これらの部隊はレイテに行く機会はなくルソンにとどまった。

あらゆる戦力をレイテに注ぎこんだあととなっては、ルソンで地上決戦を求めることは到底不可能であった。

持久作戦構想によって、「頑張れるだけ頑張る」という方針をとらざるをえなかった。

すでに連合艦隊はない。陸海航空部隊も、とおからず台湾から北にひきあげざるをえない状況になる。

地上部隊独力の戦いである。しかも、準備の余裕とて少ない。

これが戦車第二師団が戦うべき、ルソン作戦前夜の状況であった。

ルソン島は広い。たやすく守りきれる所ではない。

第14方面軍はマニラの東方地区、クラーク飛行場の西方地区、バギオ方面山岳地区の三つをかためることになった(付図の如くである)。

戦車師団もこれを集結して反撃戦力として使用することはできず、あちこちに分散させざるをえなかった。

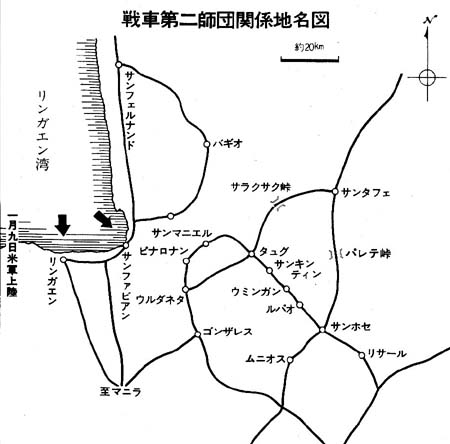

戦車第6連隊(長、井田君平大佐)はルソン南域のバタンガス地区の警備にあたっていたが、十二月末になって師団主力に復帰を命ぜられ、敵の上陸時にはマニラ東方を北にむかって強行軍中であった。

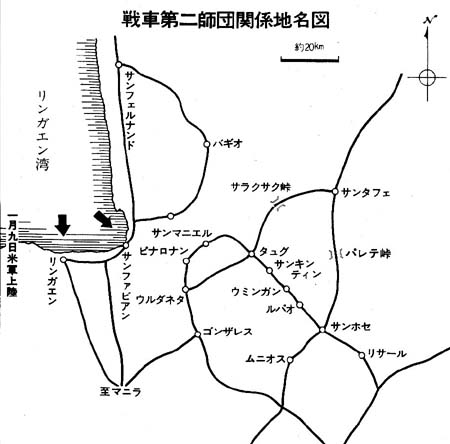

戦車第7連隊(長、前田孝夫中佐)は、重見戦車旅団長の指揮下にリンガエン湾周辺地区の戦闘にそなえていた。 |

|

したがって師団主力は戦車第10連隊基幹で、マニラの東北方地区に位置しルソン島の南北いずれにも進出しうるよう準備していたが、その機動歩兵連隊の主力は、すでに他に使われていて師団と合体することはなかった。

早くも昭和二十年一月九日、米軍はリンガエン湾に上陸を開始した。

この正面を守っていた重見支隊は第23師団に配属され、絶対優勢な敵空軍の跳梁下、優勢な歩兵、戦車、砲兵の集中攻撃をうけながら、戦車部隊による反撃戦をつづけたが、一月二十七日、旅団長、前田連隊長ほか玉砕し、戦車第7連隊はルソンに散った。

この戦車第7連隊に属して勇戦し、奇しくも生きて還った少年戦車兵の甲斐正保氏はその手記にこう書いている。

「“動く要塞”M4の恐怖

一月十九日早朝、われわれはサン・ニコラスを発してサン・マニエルにむかった。

第23師団の戦場にかけつけるのである。……

敵はM4戦車を主力にM3戦車、砲兵、歩兵、それに海と空から一丸となって攻めてくる。

224

M4戦車はわが九七式中戦車の四七ミリ砲ではビクともしない。平気な顔でやってくる。

これに反してわが中戦車は、M4戦車の砲弾を二発くらえば装甲板はあっさり打ち抜かれてしまう。……

M3戦車は、われわれの攻撃で数台を破壊した。……

翌日からは昨日の苦しい経験を活かして、敵戦車の側面から攻撃することにした。

部隊は敵中深く進んで敵陣になぐり込み、彼我(ひが)入り乱れての対戦車戦闘にひきずりこんだ。

あまりの接近戦で敵が対戦車砲を使いきれないうちにM4を奇襲して、敵は後退した。 |

米軍のM4A3「シャーマン」中戦車

|

これでまた数台のわが戦車がなくなった。

M4にたいする地雷攻撃も行ったが、数日の戦いでのこった戦車は、中戦車十数輛、軽戦車一輛になってしまった。

もはや、後退するしかなくサン・マニエルの町にうつった……」 |

陸軍少将重見伊三雄。陸軍士官学校第二十七期生。

すでに本書で述べたように昭和七年第一次上海事変に戦車中隊をひきいて出陣した。

日本戦車界の先駆者である。

昭和九年には陸軍大学校専科学生卒業、戦車学校教官、戦車第9連隊長などを経て、いま、このルソンを最期の舞台として散った。

戦車とともに二十年、つねにその陣頭にたって戦車と労苦をともにし、辛酸をなめてきた身に、この終幕はさぞかし無念であったろう。

戦車の戦闘が、差し違えの戦いであり、みずから陣頭にたって散るはかねての覚悟でもあったろうし、地上軍孤立の戦いは在比島の日本軍みな同様ではあったのだが、武器の質がこうもちがっては、敵戦車と四つに組んでの戦闘はできなかったからである。

これは将軍とともに散った連隊長以下の将兵はもちろん、第二師団全将兵がおなじように口惜しかったことであろう。

さて、第二師団主力は敵の上陸方面に赴援(ふえん=助けに行く)を命ぜられ、第23師団の東南につらなる線に前進して、北方山地に移動する平地地区からの在留邦人など非戦闘員や、転進する部隊を援護する態勢にうつった。

防御正面は六〇キロにおよぶ。この正面に夜間を利用しては適宣機動させて防戦と反撃によって要点をもちこたえるのである。

骨幹となる戦車第10連隊は、ウミンガン、サンホセの線に配置されて敵を迎撃する。南から追及した戦車第6連隊は、その東南方ムニオス付近を占領し、ともに来攻する敵を撃破しようとするのであったが、衆寡の理はくつがえすべくもなく、戦車は減るばかりであった。一月三十日には井田戦車第6連隊長も戦死した。

二月六日、師団は後方山地帯に後退を命じられたが、すでに兵員約二〇〇〇、戦車一八〇輌、火砲二四門、自動車約三七〇輌を失った、と同師団の参謀であった河合重雄氏は、その手記に述べている。

山地帯に後退しては、戦車の移動も思うにまかせない。

ついに師団は戦車兵団ではなくなり、戦車部隊将兵は車載機関銃をおろして歩兵部隊となり、三月はじめから六月はじめにいたる間、サラサク峠方面での攻防戦をつづけたのである。

戦車第2師団は戦車を失って、その幹部や将兵多数とともにルソンに死んだ。

戦車第2師団がルソン島で苦戦をつづけている昭和二十年二月十九日、米軍は硫黄島に上陸を開始した。

このころ、すでにここの日本軍を支援する海軍も陸海の航空部隊もほとんどなく、まったく見はなされた守備隊は独力孤立無援の戦闘をしいられた。

守る第109師団(長、栗林忠道中将)は、縦深に構築した抗道陣地を利用して持久出血戦法をとった。

戦車第26連隊はこの戦いにくわわっていた。当然、戦車は移動トーチカとなって戦う。

守備隊は陣地と対戦車火器にものをいわせてよく戦った。敵の戦力の中心である戦車にあたえた損害二七〇という。

敵の損害三万三〇〇〇名というが、やがてよるべき陣地も射つべき火砲もない状態となった。

力闘一ヵ月余、三月二十二日には島の将兵は消息を絶った。西戦車連隊長は重傷をうけて、三月二十一日、自決したという。

つぎにおこった孤島の苦闘は沖縄であった。

戦車第27連隊(長、村上乙中佐)は、昭和十九年三月、臨時動員が下令され戦車第2師団管理で編成されたものだが、ほかの戦車連隊とはちがった編制をもっていた。

連隊本部 九七改三、九五軽一をもつ

第一中隊 九五軽一一、三個小隊

第二、第三中隊 九七改一一、九五 軽一、三個小隊

第四中隊 戦車の補充なく車載機関銃二四

歩兵中隊 重機関銃六、四七ミリ対戦車砲二

砲兵中隊 九〇式野砲四、重機関銃二

工兵小隊 車載機関銃二、工兵器材

整備中隊 車載機関銃六、整備器材 |

編制決定の理由は不明だが、“豆”機動部隊的反撃戦闘をねらったものであろうか。

このうち第3中隊は第28師団に配属されて宮占島にまわされ、七月十六日宮古上陸、他は沖縄本島に配備されることになり、七月十一日に那覇(なは)に上陸した。

これから約九ヵ月、沖縄本島の戦備に苦労した後、翌二十年四月一日、沖縄に敵をむかえることとなった。

沖縄防衛戦では、島の中部以南に堅固な陣地を築いて、これにより出血、持久の方針をもって第32軍(司令官、牛島満中将)の各兵団はよく戦った。

戦車第27連隊は、五月三日夜の総攻撃では、第24師団に所属、攻撃したが地形、道路の不良のためほとんど軽戦車中隊だけが動けたという有様で、天明後の戦闘でそれも大部分を失った。

一撃、一撃と戦車はなくなり、五月二十七日には連隊長も戦死、ここでも戦車連隊は歩兵部隊となって戦ったが、六月中旬までに大部分は玉砕し、第32軍の将兵や現地民間人のおおくと運命をともにした。

いまは本島南端、摩文仁(まぶに)の丘にならぶ数々の慰霊の碑に、その健闘を偲ぶのみである。

22 日本機甲部隊の終焉 top

昭和二十年に入っては、日本はいよいよ本土での戦闘を、本格的に準備せざるをえないことになった。

まず九州を備えなければならない。

そしてつぎは関東地方である。朝鮮の南も、四国、東海、東北地方、みな備えざるをえない。

B29の爆撃下、国をあげての大動員であった。

満州にいた戦車第一師団も本土に招致された。新しい戦車部隊も続々と編成された。

数はそろえられていくが、兵は“一日にしては成らない”。

これが戦力化するには多くの時間が必要であったが、もうその余裕はない。

ただちに戦備につけられて、訓練かつ戦備と展開された部隊は、各種の資料によると終戦時、右表の配置にあった。

じつに戦車二五個連隊が日本本土全域にわたって配備され、関東地方には、その一二個連隊が集中された。

これら部隊の内容は、どんなものであったか。一例を戦史室の近藤編纂官の資料にみてみよう。

●戦車第4師団の戦車連隊の編制

連隊本部

中戦車二個中隊

各一式中戦車(四七ミリ砲)一〇輌、三個小隊

砲戦車二個中隊

各三式中戦車(七五ミリ砲)一〇輌、三個小隊

自走砲一個中隊 一〇センチ自走榴弾砲六門

機動歩兵一個中隊 乗車歩兵三個小隊。工兵一個小隊

整備隊

立派なものである。さきに南海の離れ島に散った戦車部隊にもたせたかった装備である。

しかし、これらの新装備をもってしても、敵の主力戦車にたいしては、苦戦が予想された。

三式中戦車が量産にはいり、四式七・五センチ高射砲の改造型を搭載した対戦車戦闘用の四式中戦車の開発のめどがついたころ、本土決戦にそなえて昭和二十年五月、参謀本部と教育総監部は「戦車用法」という教令をだした。

これには、こう書かれている。 |

第1総軍(元帥杉山元) 東日本担任

第12方面軍(大将 田中静壹) 関東地区担任

第36軍(中将 上村利道) 浦和、決勝兵団

戦車第1師団(中将 細見惟雄)―栃木県

戦車第1連隊(中佐 中田吉穂)

戦車第5連隊(大佐 杉本守衛)

ほか

戦車第4師団(少将 閑院宮春仁王)――千葉県

戦車第28連隊(少佐 井上直造)

戦車第29連隊(少佐 島田一雄)

戦車第30連隊(少佐 野口剛一)

ほか

第11軍(中将 野田謙吾)――鹿島灘方面担任

独立戦車第7旅団(大佐 三田村逸彦) 高浜東北方

戦車第38連隊(少佐 黒川直敬) 昭20・4編成

戦車第39連隊(少佐 大浦正夫) 昭20・4編成

第12軍(中将 重田徳松)――九十九里浜担任

独立戦車第3旅団(大佐 田畑与二郎)――千葉県東方

戦車第33連隊(少佐 貞国誠三)――昭20満州で編成

戦車第36連隊(大佐 石井隆臣)――昭20・4編成

戦車第48連隊(少佐 曽原純男)――八街 昭20・4編成

第13軍(中将 赤柴八重蔵)――相模灘担任

独立戦車第2旅団(大佐 佐伯静夫)――厚木南方

戦車第2連隊(大佐 木川田庸夫)

戦車第41連隊(少佐 小野寺孝男)―――昭20・4編成

第13方面軍(中将 岡田資)――東海地区担任

独立戦車第8旅団(中将 当山弘道)――三方ヶ原

戦車第23連隊(中佐 黒田芳夫)

戦車第24連隊(中佐 大原篤一)

第11方面軍(大将 藤江恵輔)――東北担任

戦車第44連隊(不詳)――盛岡――昭20・4編成

第2総軍(元帥畑俊六)――西日本担任

第15方面軍(中将内山英太郎) 近畿・中国・四国担任

第11軍(中将 原田熊吉)――四国担任

戦車第41連隊(少佐 田中義憲)――善通寺昭20・4編成

戦車第47連隊(少佐 照井治) 徳島昭20・4編成

第16方面軍(中将 横山勇)――九州担任

第16軍(中将 七田一郎)――北九州担任

独立戦車第4旅団(大佐 生駒林一)久留米

戦車第19連隊(少佐 越智七五三次)

戦車第42連隊(少佐 河原米作)――昭20・4編成

戦車第46連隊(少佐清水重之)――久留米昭20・4編成

第17軍(中将 西原寛冶)――日向灘担任

独立戦車第5旅団(大佐 高沢英輝)――宮崎

戦車第18連隊(少佐 島田豊作)

戦車第43連隊(少佐 加藤巧)――昭20・4編成

独立戦車第6旅団(大佐 松田哲人)――霧島

戦車第37連隊(少佐 大隅到)――昭20・4編成

戦車第40連隊(少佐 小野二郎八)――昭20・4編成

第5方面軍(中将 樋口季一郎)――北海道・千島担任

戦車第22連隊(少佐平忠正)――帯広 |

|

「戦車の使用にあたり、性能上、対戦車戦闘力を有するものは、つとめて対戦車戦闘に専念せしめ、その威力に乏しいものは敵重火器等の攻撃に任ぜしむるを本旨とする」

昭和十四年、戦車研究委員会で、戦車が対戦車戦闘をしなければならぬ時がくるかもしれぬ、という見とおしをたてていたが、対戦車戦闘のできる戦車をもたないまま、日本陸軍はドタン場まできてしまった。

そしていま、好むと好まざるとにかかわらず敵の戦車と対決せねばならぬ状況になったのである。

この教令は、こう注記している。

注1 四式中戦車は一〇〇〇メートルにおいて、三式中戦車は六〇〇メートルにおいて、M4戦車の正面を貫通しうるも命中角の関係上その公算は僅少にして、側面および背面を攻撃するを要すること多し。

M1戦車(近藤氏注。当時の情報による米軍重戦車)にたいしては、四式中戦車は近距離において側面、背面にたいし効力を期しうべきも、三式中戦車においては弱点にたいし狙撃的射撃を行うを要す。

注2 一式中戦車、または九七式申戦車(改)はM4戦車にたいしては、至近距離においてその側背を攻撃するを要す。

要するに万事のおくれをおぎなう方途は、戦車隊将兵の精到なる訓練、その戦いぶりによる以外になかったのである。

だが、はたして、戦車大集団による本土での機動反撃は、成算があったのであろうか。

閑院宮春仁王は昭和二十年三月、満州から戦車第4師団の副師団長格の役に転任され、六月、少将に進級、終戦の四日前から第4師団長となった。当時を回想し、きわめて卒直に、こう書いておられる。

「本土決戦の重点は、いうまでもなく関東地方。

当時関東地方の戦備は鹿島灘方面、九十九里浜方面それに相模灘方面と大別され、それぞれに沿岸防備兵団が配置され、そのいずれにもたいする決勝戦力として第36軍があった。

この軍は一般師団七個と戦車師団二個の大集団であった。

戦車第4師団は第1師団とはちがって戦車三個連隊だけで諸兵はなく、通信、整備、輜重の三隊のついただけの、いわば軽師団であった。……

私たちは戦車運用の見地から、関東平地のいたるところの地形を偵察したが、戦場と予想されるところの大部分は水田、森林、急斜面などで、戦車の性能をじゅうぶんに発揮することは困難とおもわれた。

また戦況に応じて機動する場合、たとえば千葉県から神奈川県に、あるいは神奈川県から茨城県へと膨大な車輛部隊を転用するにあたり、東京の東部および北部によこだわる大小幾多の河川水流をわたること、また東京都という広大な市街地を通過することは容易ならぬ難事である。

計画や対策など一応はたてられていたが、実際にあたって順調に運ぶであろうか、はなはだ自信がなかったのが実情であった」 |

本土決戦という事態にたちいたらなかったということは、たんに機甲部隊将兵のことだけではなく、まことに幸せなことであった。

昭和二十年八月九日の未明、ソ連軍は突如として満ソ国境をこえて侵入してきた。

このとき関東軍に、往時のおもかげは全くない。

かつては全満国境を確保し、東正面において攻勢をとることを用兵の方針とすることのできた関東軍も、昭和二十年はじめとなっては「侵入してくる敵を阻止妨害しつつ、南満北鮮の山地帯にたてこもる」という方針にかえざるをえない状態であった。

その持久作戦は「国境地帯において地形と陣地施設を利用し、撃破するに努め、その後は満鮮の広さと地形とを利用して、敵を撃破、阻止、妨害する」というのである。

日本陸軍の首脳部はかつて、「戦車は満州では使えない」とみた。

満州の広さを活用すべき機動兵団の建設をおこたり、ノモンハン戦の直後には

「戦車おそるるにたらず。戦車はなくても戦える」といった。

これらにもとづく機械化・裝甲化のおくれの目をさましたのがヒトラーの装甲軍であったが、そのヒトラーの装甲軍を圧殺した米英軍とソ連軍が、その装甲戦力をもって日本に襲いかかっているのである。

このとき関東軍に機甲部隊は、戦車連隊が四個あるだけであった。

第3方面軍(大将 後宮淳)――奉天

直轄 独立戦車第1旅団(少将 阿野安理)――奉天

戦車第34連隊(中佐 谷鉄馬)昭19編成

戦車第35連隊(中佐 長命稔)昭19編成

第44軍 (中将 本郷義夫)――奉天独立戦車第9旅団

(大佐 北武樹)――四平戦車第51連隊

(少佐 提驥)昭27・7編成

戦中第52連隊

(少佐 中村正己)昭207編成 |

この兵力では、かりにノモンハン戦当時ほどの機械化部隊が侵入してきたとしても、これを捕捉、阻止、撃滅することはできなかったであろう。

まして実際に侵入してきたソ連軍は、第二次大戦四年にわたるドイツとの苦闘にたえぬいた歴戦の将兵と、その火力・装甲力決闘に勝ちぬいた兵器装備をもった一五〇万の大軍である。

弱体化した関東軍ならずとも、当時の日本の戦力では抗しうる相手ではなかった。

つぎにこのソ連軍進撃の概要をふりかえってみる。

ひたすら国軍の機械化・装甲化をさけび、満州の野に決勝機甲兵団の建設をとなえつづけた、数すくない機甲界の先覚者にたいするたむけの辞とし、兵器装備の差の故に歯ぎしりしながら散っていった機甲部隊将兵はもちろん、むくわれることの少なかった従軍将兵に、われらもまた力及ばざりしを詫びる言葉の一端としたい。

ソ連軍の対日開戦、満州侵入は、昭和二十年二月のヤルタ会談で確定的となって、その準備を開始した。対日戦争の舞台は樺太、千島にもあるが、主目標は関東軍であり、満州であった。

ソ満国境の東、北、西から一挙に侵入、満州全土を席巻(せっけん)しようとするものであった。

満州国はフランスの三倍もある。この作戦構想の規模は、ドイツのフランス作戦や、ポーランド外線包囲作戦の比ではない。

段違いのものであった。

これまで極東にあって関東軍にそなえていた四〇個師団に、さらに四〇個師団がヨーロッパ・ロシアから一万キロヘだてた極東に増加された。

マリノフスキー・ソ連邦元帥の第二ウクライナ方面軍司令部は、ドイツが降伏する以前の四月中旬、はやくも極東に送られた。

ザバイカル方面軍となって、満ソ国境西正面で一五〇〇キロの間に展開して、一挙に新京(長春)、奉天の満州心臓部にむかう進撃を準備するのであった。

この攻勢の中核をなすのは第6親衛戦車軍。

ヨーロッパ戦場において第2ウクライナ方面軍の先鋒として、ルーマニア、ハンガリーを突破、席巻(せっけん)し、ウィーン西方を経て、さらにチェコスロバキアに進出していた地形のけわしい地方での作戦経験ゆたかな戦車軍である。

この軍が攻撃準備をととのえたのは、昭和十四年ノモンハン戦のときのソ連軍の根拠地域であったタムスク地区、越(こ)えんとするは安岡戦車団が悪路泥濘に苦しんだ大興安嶺である。

標高一〇〇〇メートルをこえ、大部隊の作戦には不適と考えられていたところである。

外蒙の国境から興安嶺のふもとまで三五〇~四五〇キロ。興安嶺の深さ二〇〇キロ。これをこせば満州の大平原である。

長春、奉天までは五〇〇~六〇〇キロ。これを一挙に突進しようという計画であった。

ドイツがフランスに侵入したときの、アルデンヌ森林突破などの比ではない。

親衛第6戦車軍は、第5親衛戦車軍団、第7、第9親衛機械化軍団を基幹に、戦車、自走砲一〇一九、装甲車一八八、大砲、迫撃砲一一五〇、カチューシャ・ロケッ卜砲四三、自動車約六五〇〇という戦力で、各種協力部隊のほか、補給のため空輸二個師団の協力を準備していた。

八月九日未明、国境線を進発、計画どおりに大興安嶺の険を突破し、作戦第五日には平原に顔をだし、作戦第十日には奉天、長春の線に進出していた。

日本軍の妨害がなかったとはいえ、おどろくべき電撃的機動である。またこのとき、ザバイカル方面軍の外蒙騎兵・ソ連軍機械化の混成集団は、大草原を一挙に踏破して作戦第七日には北京の西北方、張家口にたっしている。

ソ連軍が大きな機動力をしめしたのは、西方草原地帯ばかりではない。

日本軍が攻勢正面とも考え、戦車の使用に“迷い”をもった東方正面に展開した第一極東方面軍は、機械化軍団一個、戦車旅団一二個、機械化装甲旅団二個、という、装甲、自走砲部隊をそなえていた。

234

開戦第七日には日本軍国境守備隊の抵抗も、地形の錯雑も物ともせず、牡丹江南北の線に、作戦第十日にはハルピンの線にたっした。

要するに、戦車、自走砲五五五六輌独立戦車連隊二個、自走砲連隊一二個を有するワシレフスキー・ソ連邦元帥の極東軍一五七万は、まったく電撃的に、全満州から北部朝鮮を席巻したのであった。

まことにおそるべき、機甲部隊の“潜勢力”であった。

この偉大なる“可能性”をはるか以前に見とおしていた先覚者が、数こそすくなかったが日本にもいたことは、せめてものなぐさめである。

満州の戦車部隊は、終戦の大命にしたがってほとんど戦いを交えることなく武器をすてた。

|

戦車第5連隊の解隊式(昭20・8)一式中戦車群 左から二輌目は九七式改

|

終戦時、戦車連隊は四六個をかぞえた。その二一個連隊が外地で戦ったことは前述のとおりである。

機甲部隊史とするかぎり、大東亜戦争開始後における騎兵、捜索隊にもふれなければならないのであるが、要するに、防勢・固守作戦に転移した末期となっては、これら捜索機動兵種の部隊はしだいに減少して、すでに述べた騎兵第4旅団が中国戦線で活躍していたほかは師団騎兵一一個連隊、捜索隊二二個隊に過ぎなかった。

その詳細は前出の『日本騎兵史』にくわしい。

たずねんとする読者は、これによって、その所属兵団の運命とともにこれら部隊の健闘苦闘のあとをしのんでほしい。 たとえばビルマ戦線の各師団や、南東正面、ニューギニア、レイテ、ルソンの師団の騎兵、捜索隊の如きがこれである。 |

|

ともあれ、日本に戦車隊生まれて二〇年余、機甲兵種誕生してわずかに四年余。

思えば、栄光少なくして、苦難多き生涯であった。

top

**************************************** |