|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

Ⅴ 太平洋戦争始まる

16 太平洋戦争、快調の進撃 top

|

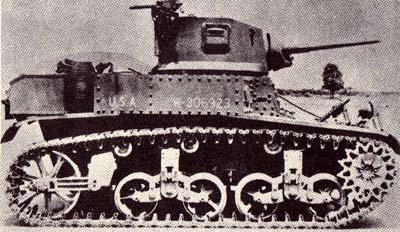

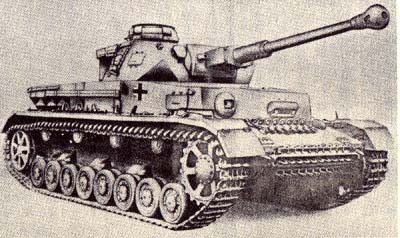

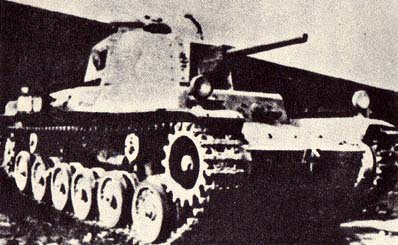

太平洋戦争における日本軍の主力戦車、九七式中戦車。訓練中の写真

|

昭和十六年、時の歯車は太平洋戦争にむかって回転していた。

支那事変の泥沼にあえいでいた日本は、昭和十五年五月のヒトラーの電撃戦衝撃を契機(けいき)に急転、「バスに乗りおくれるな」のムードに浮かれて、昭和十五年夏いらい南進政策がうちだされた。

アジア侵略数百年のイギリス、オランダを駆逐する好機である。この「好機南進」の国策も昭和十六年にかけて「南進停頓」の相をみせているとき、十六年六月ヒトラーがソ連に侵入した。

ソ連の崩壊ちかしとみて、国策はとたんに「南北併進」とかわる。

ソ連軍よく頑張って「北進」の機なく、「南進」の足場、南部仏印進駐によって、「戦争も辞さない」と覚悟をしている米英にたいし、力をもって一切の障害を破砕するほかない状況となってしまったのである。

こうして日本陸軍は、すでに見てきたような大きな弱昧をかかえながら、昭和十九年度末を目ざす軍備充実の完成をまつこともできず、米・英・蘭の軍隊と対決することになったのである。

いわんや山下視察団の提言した大空軍、大機甲軍建設の次期軍備など、一片の書類におわってしまった。

日本陸軍の戦車連隊数は開戦時には一五を算し、七個連隊を南方作戦に使う態勢にまで育ってきたのではあったが、本書でこれまで見てきたような経緯で、一個の機動兵団も戦車師団をもつことのない軍機械化・装甲化の実情のもとに、この未曽有の大戦に突入したのであった。

その戦車の集団単位は戦車団で、唯一の組織としてマレー方面作戦軍の第25軍につけられた第3戦車団の編制は次のとおりで、まさにグーデリアン将軍の指摘した“純血”戦車群であった。

第3戦車団

第3戦車団司令部

戦車第1連隊

戦車第2連隊

戦車第6連隊

戦車第14連隊

第3戦車団工兵隊

第3戦車団通信隊

第3戦車団整備隊

第3戦車団段列 |

昭和十六年十二月、第一章に登場した神園伍長や寺本小隊長らの戦車第一連隊は、シンガポールを目ざして突進していた。 戦車第6連隊(長、河村貞雄大佐)は、シンゴラ第二次上陸部隊として十二月十六日に上陸した。

近衛師団に配属されて仏印方面からタイ国に進入していた戦車第14連隊(長、上田信夫中佐)もマレーの戦場に到着した。

マレー半島の作戦は地勢の関係上、“かたい頭”での穿貫(せんかん)作戦であったから、戦車連隊一丸となっての戦いの余地はなく、新手を入れかえての戦車中隊の突進を特徴とする戦闘であった。

戦車部隊はよく全軍の期待にこたえて勇戦した。

このマレー作戦で次の部隊に感状がだされているのでも、その活躍の一端がわかる。

若い中隊長以下、みごとな武者ぶりであったろう。

佐伯部隊配属戦車隊。

戦車第1連隊第3中隊。もちろん国境陣地突破の功である。

島田戦車中隊。戦車第6連隊第1中隊。

主としてスリムの殲滅戦の功である。

五反田戦車中隊。戦車第14連隊第3中隊。

主としてパクリの殲滅戦の功による。串隊長、五反田大尉は戦死した。 |

フィリピンに作戦した第14軍には戦車第4連隊(長、態谷庄治中佐)、戦車第7連隊(長、園田晨之助大佐)が従軍した。

第4連隊はノモンハン戦いらいの九五式軽戦車主体、第7連隊は依然として八九式中戦車(乙)主体の連隊であった。

マレー半島で戦っている九七式中戦車を中心とした戦車連隊にくらべると戦力的には劣るところがあるが、フィリピンの作戦は順調に進んでこんなことは問題にならなかった。

この両連隊は十二月二十二日、リンガエン湾に上陸した第48師団に配属され、マニラにむかった。

マニラ占領後に第4連隊は第16軍に転属されて、ジャワ方面 蘭印作戦に従事することになった。

フィリピンの作戦としてはこのあとバターン半島の米比軍にたいする本格的攻撃がつづいた。

戦車第7連隊は主力が第4師団、各一個中隊を第16師団と第65旅団に配属されて戦ったのであるが、もとよりその地形は戦車の起動力が活用できるような場所ではない。

五月に入って、コレヒドール要塞攻撃のころ、この方面にも九七式中戦車が送られて戦闘に参加した。

戦車第7連隊はフィリピン作戦終了後、満州にうつって、新設の戦車第2師団にくわわり満州東部国境ちかくに駐屯していたが、昭和十九年、ふたたびフィリピンに送られ、奇しくもおなじリンガエン湾の戦場で米軍にまみえることになる。

南方攻略作戦の第三弾は、蘭印作戦であった。この方面に作戦する第16軍には当初、戦車第8連隊が予定されていたが、まだ満州にいる間に作戦がくりあげ実施されることになったので、戦車第4連隊と、マレー方面に予定されていた戦車第2連隊(長、品川好信大佐。この軽戦車中隊はビルマ方面に従軍する)とが増加され作戦に参加した。

この方面の作戦は、バタビア、スラバヤ方面とも順調に進展して上陸後旬日(十日)ならずで終了してしまった。

したがって戦車第8連隊は満州を出発することなくおわった。

戦車第4連隊はこのあとも、この方面にのこり、昭和十八年にはチモール島の守備にあたって終戦を迎えるのである。

また戦車第2連隊は蘭印やビルマでの作戦後、内地にかえり、終戦時には本土決戦部隊であった。

南方攻略作戦の仕上げは、ビルマ攻略作戦であった。ビルマにむかう第15軍は昭和十七年一月に入って行動を開始し、三月八日にはラングーンを占領した。

この方面の戦闘に、マレー作戦をおえた戦車第1連隊と戦車第14連隊、それに戦車第2連隊の軽戦車中隊が参加した。

作戦は全般的には怒涛の進撃であった。

しかしこのビルマでの作戦初期に、ノモンハンで玉田軽戦車連隊の砲手が泣いたような事態がおこった。

昭和十七年三月四日、ラングーンを目ざす第15軍の左翼兵団第55師団は、ベグー南方に進出することを企図していた。

ところがM3戦車、装甲車合計約一〇〇輌をもっだ英軍機械化部隊がペグー付近に集結し各所で反撃するため、歩兵部隊の前進は渋滞していた。

そこへ追及してきた戦車第2連隊の軽戦車中隊が到着した。

一個小隊を指揮して先行してきた中隊長は、敵情を知って、勇躍して攻撃した。

ところがこちらのは、射弾は敵戦車に命中しても、ことごとくはねかえって貫徹しない。

いっぼう敵の弾丸はかたぱっしからわが戦車をぶちぬき、つぎつぎに炎上する。たちまち中隊長以下全員戦死ということになってしまった。

そしておなじころに戦場に進出した対戦車砲中隊も、かえって敵戦車に蹂躙(じゅうりん)されるという事態がおこってしまったのである。

じつは、このビルマの戦場をまつまでもなく、おなじようなことがフィリピン作戦初期にもおこっていた。

戦車第4連隊が上陸したその日、尖兵(せんぺい)中隊はこのM3戦車にぶつかった。

三七ミリ戦車砲では全然歯がただない。

しかたがないからM3の前扉の蝶つがいを撃ってこれを敗走させることができたのであった。

太平洋戦争の前途に、戦車隊にとって不吉な出来事であった。

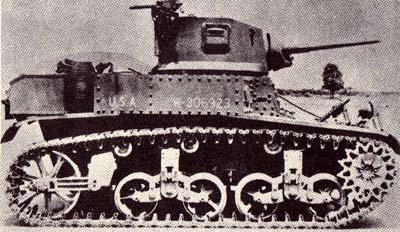

このM3軽戦車というのは「スチュアート」戦車とよばれたもので、四つの型が戦場にあらわれているが、最初のものは一九四一年だから、その一型について諸元をみるとつぎのとおりである。

重量 一二・三トン

武装 三七ミリ砲一、機関銃二

トン当り馬力 二三・二(野外行動能力、極めて強い)

装甲 四五ミリ~一五ミリ

最高時速 五六キロ

九五式軽戦車や三七ミリ対戦車砲で歯のたつ相手ではなかった。

進攻作戦高潮期の日本軍にとってこんなことは問題にならなかったが、戦車部隊や機甲本部にとっては、かねてから頭のいたい問題が、はやくも表面化してきた。 |

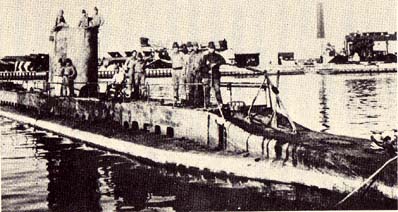

英軍に供与された米国製軽戦車M3A1 「スチュアート」戦車(試作型)

北アフリカ戦線からビルマにかけつける

|

連合軍は昭和十六年、すでにこんな戦車をもって戦場にあらわれたのである。

こんな戦車を相手にして戦車隊将兵はどう戦ったか。少年戦車兵として神園清秀氏とおなじ一期生の南勝馬氏はこのとき戦車第14連隊に属してビルマで戦っていた。その手記にこうある。

「ラングーンで捕獲した敵のM3軽戦車を試射したら、わが九七式中戦車、九五式軽戦車の徹甲弾では、前面はもちろん、側面、後面にたいしても全然効果なく、反対に敵砲は友軍戦車のどこでも貫通し、歯のたたぬことがわかっていたので……対機甲戦では、前扉をあけてくる敵戦車をまちぶせして、運よくその前扉のなかに砲弾をぶちこむか、または榴弾射撃で万に一つ、敵戦車に火災をおこさせるように命ぜられていた」

これでは、とても互角の勝負はできない。

「敵があらわれる。五〇キロぐらいのスピードだ。射て! よく命中するのだが……。

戦闘三分ほど。約二〇輌の敵戦車は、わが連隊の猛烈な命中弾をうけ、二輛は火災をおこして煙をはいたが、それでも敵戦車隊は一輛の残骸ものこさず逃げさってしまった。

口惜しくも残念な戦闘であった」 |

さぞかし、口惜しくも残念なことであっだろう。

戦車第14連隊の将兵はこうした敵を相手にし、北部ビルマ作戦をつづけ、昭和十九年にはインパール作戦、そしてその後、終戦にいたるまでの後退作戦など辛苦のかぎりをあじわうのである。

戦車第1連隊は進攻作戦終了後、満州にうつり、新設の戦車第1師団に編合されたが、昭和二十年には内地にかえり、終戦時には本土決戦部隊であった。

17 機甲軍、創設さる top

蘭印(現インドネシア)作戦をもって南方地域の第一段作戦はおわった。きわめて快調である。

陸海軍の統帥部では、オーストラリア、フィジー、サモア、ニュー・カレドニアの作戦の準備などと景気のよい論議である。

ビルマの戦場をのぞいて、陸軍の大兵力を要する状況ではない。

できるだけおおくの部隊が満州や内地にかえされた。

こんどこそ本格的に北にそなえなければならない。

南方の英・米・蘭の敵性資源の占領によって物資の方の見とおしも明るい。

この戦争を完遂するためにも、今後の事態に応ずるためにも、軍容を刷新せねばならない。

重点はもちろん航空と機甲である。

すでにその威力はヨーロッパで山下視察団が、そして全軍が南方各地で見ている。

昭和十七年六月、南方防衛組織や、中国での作戦の遂行などの施策とともに、満州に戦車二個師団、中国戦線に戦車一個師団を創設することが決定された。

日本に戦車隊が生まれていらい、一八年目にして戦車師団が生まれることになったのである。

昭和十七年七月、第1機甲軍が満州につくられた。ここでその陣容をみることにしよう。

機甲軍は戦車二個師団と教導戦車団からなるものであった。

戦車師団は戦車戦力を中核とし、これに歩兵、砲兵など諸兵種をくわえたもので、これを編制上の定員、定数でみるならば、兵員約一万三〇〇〇、装軌車約一四〇〇輌、装輪車約八〇〇輌という堂々たる機甲兵団である。

まずこれを戦車関係だけでみてみよう。

機甲軍司令部(司令官、吉田悳中将)

戦車第1師団(長、星野利元中将)

戦車第1旅団

戦車第1連隊

戦車第5連隊

戦車第2旅団

戦車第3連隊

戦車第9連隊

戦車第2師団(長、岡田資中将)

戦車第3旅団

戦車第6連隊

戦車第7連隊

戦車第4旅団

戦車第10連隊

戦車第11連隊 |

戦車八個連隊が“くつわ”をならべて満州東部国境にソ連軍をにらんで配置されたわけである。

後方には教導戦車団の名で研究や教育、訓練の基幹部隊として諸兵連合の機甲部隊がつくられた。

教導戦車団(長、山路秀男少将)

戦車第23連隊(昭和十六年満州で編成)

戦車第24連隊(昭和十七年満州で編成) |

日本陸軍は大正十四年、戦時編制において、当時の戦車大隊の理想像をえがいた。

それが兵器、装備の面では紙上の夢にすぎなかったことは、これまでに詳しくみてきた。

それから一八年、いまここに理想の装甲突破兵団がつくられた。

戦車師団の骨幹はもちろん四個の戦車連隊である。その連隊の編成はつぎのようになっていた。

本部

軽戦車一個中隊

中戦車三個中隊(四七ミリ砲搭載)

砲戦車一個中隊(七五ミリ砲搭載)

整備一個中隊 |

|

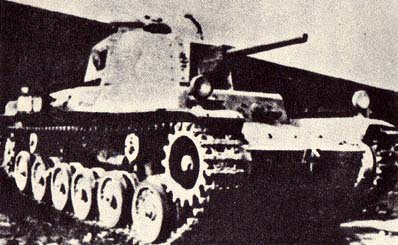

満州の原野における戦車部隊の訓練。車輛は九七式中戦車

|

この連隊各二個からなる戦車二個旅団を支援する歩兵と砲兵をみよう。

機動歩兵連隊は歩兵三個大隊と歩兵砲一個中隊。歩兵は四七ミリ対戦車砲で身をかためている。 連隊総員三〇〇〇名。ほとんど全員が装甲車、装軌車に乗っている。

戦車に随伴、支援のための野外行動力に問題はない。

戦車師団速射砲隊は三個中隊と整備中隊、四七ミリ対戦車砲一八門のこの隊はもちろん装軌車に乗っている。

機動砲兵連隊は機動九〇式野砲一個大隊(三個中隊)と一〇センチ榴弾砲二個大隊(六個中隊)合計三六門、いずれも装軌車装備で戦場随伴性能にことかかないようにしてある。

この師団の捜索警戒の任にあたる師団捜索隊は、軽戦車三個中隊、歩兵一個中隊、砲戦車一個中隊と整備中隊。戦力的には従来の捜索隊などの比ではない。

これに機関砲と、高射砲六個中隊の防空隊。工兵隊もこれまた六個中隊、錯雑地帯突破用の器材ももって師団の突進のための諸作業には不足のない編成である。

整備隊は三個中隊、輜重隊は四個中隊と整備隊、おのずから装輪車輛がおおくなるが戦場随伴力にことかかぬだけの装輓車装備をもっている。 |

厳寒の北満にて。整備中の九五式軽戦車

|

日本軍将兵の精強であったことは疑いない。

これだけの編制装備をもち、かりにソ連軍のT34のような戦車をもたせ、ドイツ空軍のような装甲師団重砲隊の役をする直協航空兵力があればおそらく世界最強の戦車師団であったであろう。

昭和十七年十二月には中国戦線で戦車第3師団が編成された。

久しい間論議されながら実現しなかった騎兵の機械化であって、騎兵集団を改編したものであった。

これにくわえられた戦車部隊は次のようであった。

戦車第3師団(長、西原一策中将)

戦車第5旅団

戦車第8連隊

戦車第12連隊

戦車第6旅団

戦車第13連隊

戦車第17連隊 |

この年で戦車連隊の数も第20、21が欠番の第24まで二二個連隊になった。

本書にこれまでにでてこなかった番号の連隊は、次のようにつくられていた。

戦車第15連隊、昭和十五年、満州で、第1師団戦車隊を改編、十七年連隊に改称。

第16、昭和十七年、ハイラルの第23師団戦車隊を改編。

第18、昭和十七年内地で。第19、昭和十七年、内地で。

第19は昭和十六年、内地でそれぞれ編成されていた。

これら二二個連隊は、満州に戦車師団のつくられたころ、次のように配置されていた。

満州一二個連隊(1. 3.5.6.7. 9.10.11. 15.16.23. 24)

中国三個連隊(8.12. 13)

南方二個連隊(4.14.)

内地五個連隊(2.17.18. 19. 22)

このほか陸軍少年戦車兵学校が昭和十六年十二月に従来の千葉戦車学校から分離独立し、校長には玉田美郎少将が任命され、十七年の七月には新校舎富士南麓の上井出村にうつった。

いま「若獅子の塔」のたっているところである。

十六年十二月には第三期生六〇〇名、十七年十二月には四期生六〇〇名が人校し、第一期の四倍という多くの“若で獅子”が学んでいた。 正に日本機甲部隊のもっともいきいきと育っている時期であった。 |

富士を背に負うて。陸軍少年戦車兵学校

|

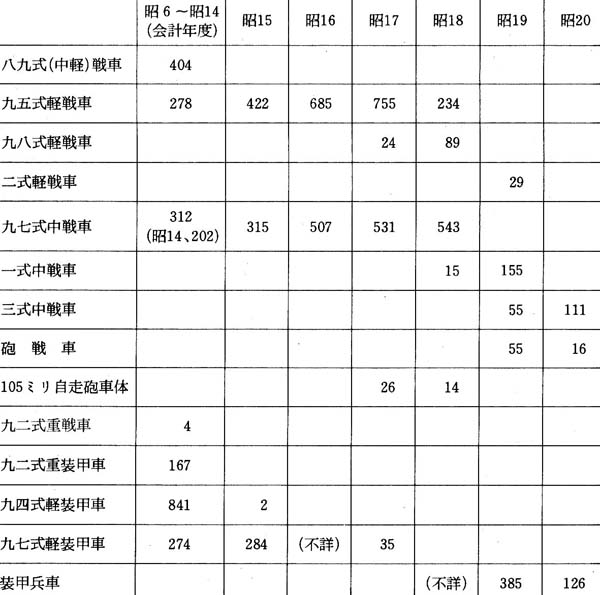

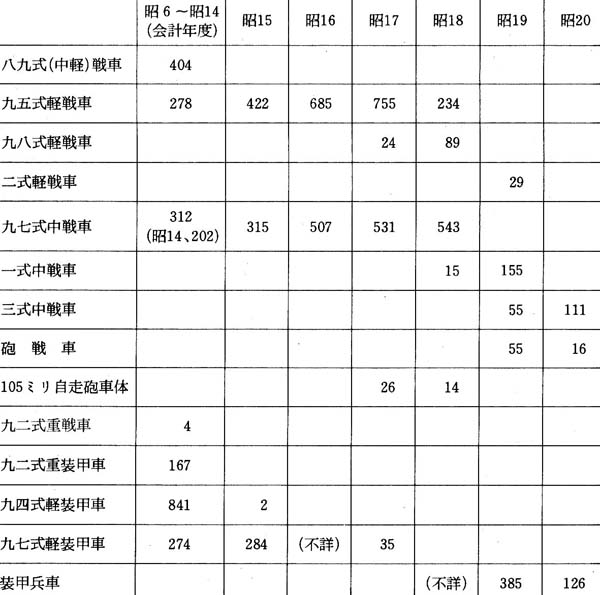

未曽有(みぞう)の大戦争をむかえて日本の軍需生産もあがっていた。

これを戦車、装甲車についてみると右表のようである。

しかし、一見してわかるが、生産台数こそ増しているものの、増してきた主力は九五式軽戦車である。

この戦車がどんな戦車であったかは、制式決定からくわしく述べてきた。そして昭和十七年会計年度のおわり、すなわち昭和十八年三月になっても、九七式中戦車にかわるべき新型戦車は工場からはでてこなかったのである。

日本陸軍にはじめて戦車師団がつくられた昭和十七年の夏、ヨーロッパの戦線では、前年昭和十六年の暮、モスクワの前面でつまずいたとはいえ、ヒトラーのドイツ軍は態勢をたてなおして夏季攻勢を開始して、コーカサスとスターリングラードを目ざして怒涛の進撃をつづけていた。

ロンメルはアフリカ戦線で、イギリス軍を追ってエジプトに入り、エル・アラメインにまで進出していた。

ナイル川までわずかに二〇〇キロであった。 |

|

世界中は敵味方ともかたずをのんで、この両戦場の動きを注視していた。

そして戦闘は両戦場とも、戦車対戦車、鉄対鉄の決闘であり、火砲対装甲の戦いでもあった。

|

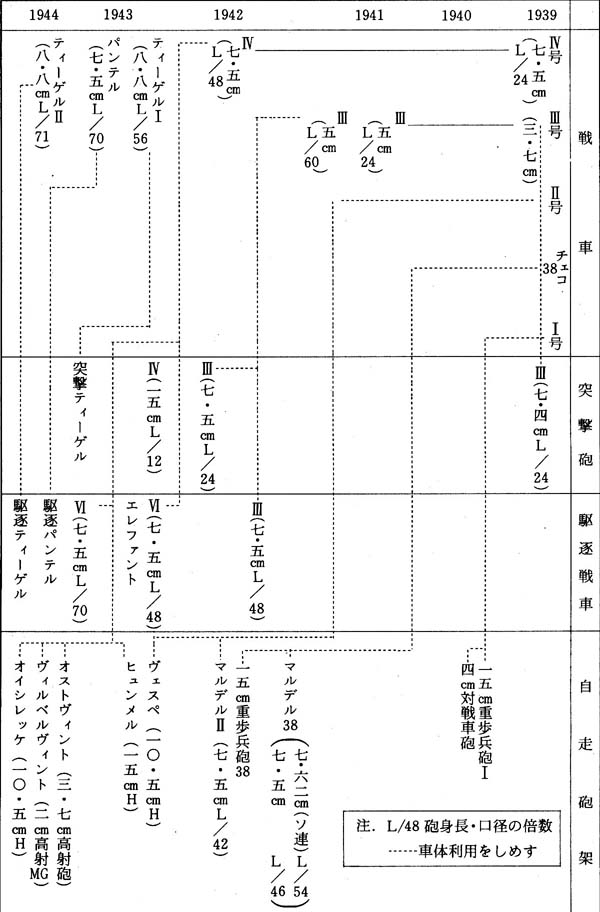

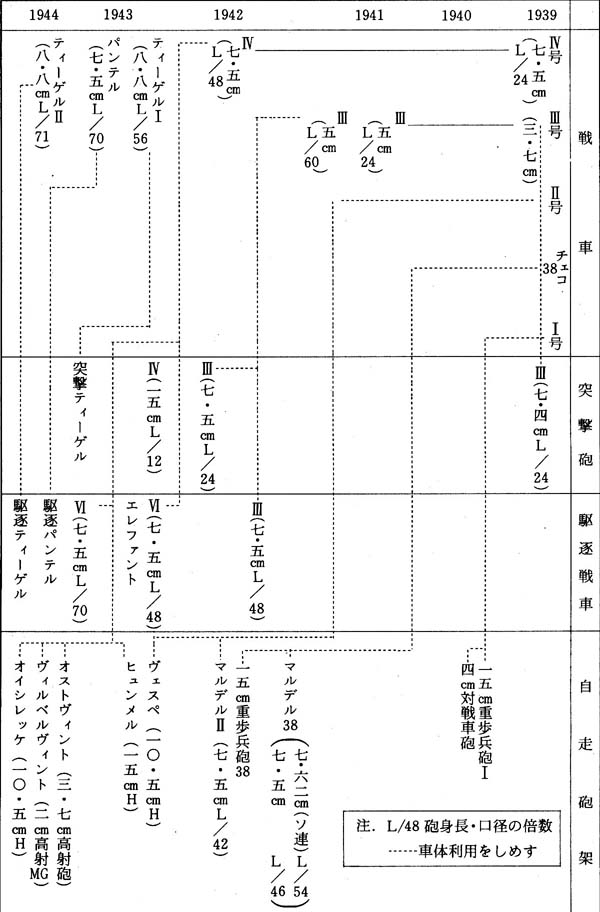

ドイツの年度別の戦車の開発状況――ソ連の強力な戦車に対応して新型戦車を開発している

|

われわれはここで目をヨーロッパにむけて、この火砲対装甲の戦闘の様子を見ることにしたい。

ドイツの戦車はソ連軍のT34を相手として強くなっている。

連合軍はそのドイツ戦車を目標に、その戦車の重火力、重装甲化をはかっていた。

そして日本はその米英を相手として戦争をやっている。

日本陸軍の機甲部隊が、いや全軍がこれから相手にする敵軍の戦車は、ヨーロッパの戦闘の経過を通じて強化された戦車である。

すでにM3軽戦車の手ごわさは経験した。

日本軍の相手は英米軍戦車だが、これはドイツ軍を相手として強化されているのだから、ドイツの戦車を中心に筆を進めていくが、ドイツの戦車の発達状況を知るに便利な表があるからまずこれを紹介し、その進展のよってきたるところを見ていくことにしよう。

フォン・ゼンガーほかの著書『ドイツの戦車』から引用補足したものである。

戦車の車種改変とその車体を利用した突撃砲(Sturmpanzer)、駆逐戦車(Jagtpanzer)自走砲架(Selbstfahrlafetten)がつくられていった経過なども一見明瞭で、軍装甲化の基礎が戦車生産にあることを明示している表である。

そしてまたT34と遭遇して以後、四一年から四四年までの目まぐるしいほどの戦車砲威力の増強、新戦車、対戦車戦闘のための駆逐戦車の開発など、近代戦のすさまじさを見ることができよう。

すでにのべたように、ドイツ軍が西方電撃作戦をやったときの数的主力戦車は一号、二号で、砲装備のチェコのT38、三号、四号戦車は四割にもみたなかった。

ダンケルクに突進したロンメルは、英軍の「マチルダ」戦車にぶっかった。

歩兵支援用の重戦車である(重量 二六・五トン、四〇ミリ砲、装甲大部分が六〇ミリ)。

速度はおそいがその重装甲はドイツ軍戦車はもとより、当時の三七ミリ対戦車砲など、歯のたつ相手ではなかった。

八八ミリ高射砲を使ってこの難敵を始末したロンメルが、アフリカ戦線でも悩まされたのはこれと、英巡航戦車A13にはじまる五型「カビネンター」(一九四〇年就役)、六型「クルセーダー」(一九四一年六月にはロンメルと砂漠で戦う)とであった。

重装甲主義の歩兵直協戦車「バレンタイン」(一七トン、四〇ミリ砲、装甲最大六五ミリ)「チャーチル」(四三トン、五七ミリ砲、装甲八〇ミリ)もあらわれた。

西方電撃戦の経験からドイツは三号戦車の三七ミリ砲をそのE型から短砲身四二口径ながら五〇ミリ砲(初速六八五メートル)にかえた。

装甲は当初の一五ミリをD型から三〇ミリに増強した。

砲戦車の役割をする四号戦車はA型で一七・三トン、二四口径の七五ミリ砲、装甲一四・五ミリのものを、B型で正面三〇ミリ、D型で側面その他も二〇ミリと強化した。これがまず第一ラウンドである。

|

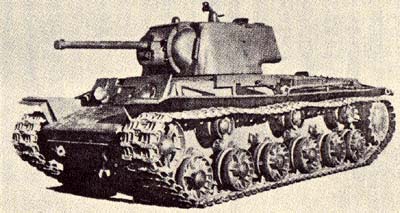

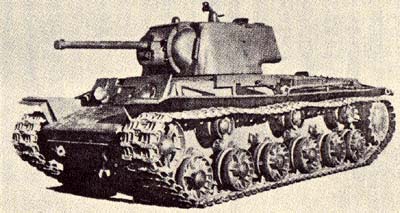

ソ連軍の重戦車KV-1C型

|

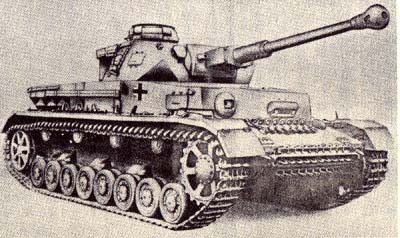

ドイツ軍4号F2型戦車(75ミリ砲L/43長砲身)

|

ここで独ソ戦がはじまった。ドイツ軍の衝突したソ連戦車はT34中戦車とKV重戦車であった。

ドイツ軍の戦車砲で始末できる相手ではない。

三号戦車の火砲はJ型から六〇口径、初速八二三メートルの五〇ミリ砲にかえられた。

T34の七六ミリ砲を前にしては装甲もH型の三〇ミリ二層からJ型の全面五〇ミリと強化せざるをえなかった。

主力戦車の四号戦車も二四口径の砲では何ともならず、四号F2型で四三口径、H型で四八口径、初速七五〇メートルの火砲とかえ、装甲も要部八〇ミリと強化せねばならなかった。

これが第二ラウンドといえよう。

しかし、これで四号戦車の精いっぱいの努力はおわった。

戦いはスターリングラードの大敗戦となった。日本に戦車第3師団の生まれたころである。

ときをおなじくしてロンメルもエル・アラメインで敗れた。

これまでにに“デモクラシーの兵器廠”をもって自任するアメリカは続々と戦車をアフリカ戦線の英軍に送った。

最初にアフリカ戦線に出現したのはM3「スチュアート」戦車であった。

ビルマ戦線にここから急拠送られて日本軍をびっくりさせた戦車であるが、三七ミリ砲ではドイツ軍戦車にはかなわない。

次に送られたのがM3中戦車「グランド」であった。

七五ミリ砲を車体右側に、砲塔内に三七ミリ砲と機関銃二をもち装甲五〇ミリの戦車である。

これの工場生産は一九四一年七月からはじまり、これを追いかけるようにしてその改良型のM4中戦車「シャーマン」の試作型も九月には登場した。

一九四〇年すでにアメリカはM3、M4をもっていたわけであるが、将来これ以上の重戦車を必要とすることを予見し、約六五トンのM6重戦車を設計し、その試作一号車は、真珠湾攻撃の翌十二月八日には軍に納入されていた。

ドイツが「ティーゲル」重戦車を完成するに先立つこと一年である。

M4「シャーマン」についてはあとでくわしく述べるが、重量三〇~三四トン、七五ミリ砲一、機関銃三、装甲八〇ミリ、時速四〇キロ、乗員五である。

これが一九四二年、エル・アラメインの戦場が初陣で、ロンメルを西に追うことになる戦車であるが、ドイツに「ティーゲル」や「パンテル」出現となっては七五ミリ砲では火砲威力では劣ったが、数でこなした米軍の主力戦車で、いたるところの戦場を制したものである。

|

大戦中の傑作といわれる「パンテル」A型戦車、

火砲は75ミリだが長砲身で威力大

|

ソ連軍重火砲化の花形T34/85Ⅱ

|

ドイツ軍に「パンテル」中戦車の登場となって第三ラウンドがはじまった。

T34は八五ミリ砲を搭載する、T34/85である。その砲は八五ミリ、初速毎秒七九ニメートル、弾量九・七五キロ。

これにたいし「パンテル」は口径こそ七五ミリで弾量は六・ハキロと小さかったが七〇口径、初速は九三五メートル。

T34/85の装甲最大七五ミリ、「パンテル」は一二〇ミリ。好敵手である。

|

ドイツ国民に大人気の「ティーゲル」戦車(Ⅱ型、1944年アルデンヌ攻勢の際のもの)

|

「ティーゲル」の火砲は八八ミリ砲、五六口径、初速毎秒八一〇メートル、装甲一一〇ミリとものすごい重火力、重装甲となった。これで一九四三年を迎える。

一九四〇年、西方電撃作戦の後に開始されたドイツ対ソ米英の火砲・装甲戦は、わずか三年間でこれほどの状況にたっした。

激烈な技術的決闘であり、生産戦争であった。

この重火力・重装甲戦のフィナーレは、一二ハミリ加農をそなえる装甲二五〇ミリという駆逐「ティーゲル」とソ連の「ヨセフ・スターリン」二型の対決であった。

JS二型は一ニニミリ加農、装甲一六○ミリ。前者は七〇トン、後者は四六トン。じつに鉄と鉄との衝突である。

この「スターリン」戦車がベルリンのとどめを剌したのである。

18 おくれた開発、ゆきづまる生産 top

日本軍緒戦快調の進撃もわずかに半年、昭和十七年六月、ミッドウェイ海戦で日本海軍が虎の子の航空母艦四隻を失うにいたっては、ミットウェイ島を陸軍部隊をもって占領するどころではなく、戦局は急転して、日本は防守の立場にたたざるをえないことになった。

アラスカにむかい、フィジー、サモア、ニュー・カレドニアにむかい、あるいは東部ニューギニア南岸にむかう積極進攻作戦を計画していた大本営陸海軍部も、急遽、計画改変を行わざるをえなかった。

はやくもここから攻守の歯車がくるってきた。

昭和十七年八月七日、アメリカ軍がガダルカナル島に攻撃をしかけてきた。

どこにあるのかもよく知らないような南海の島である。これが米軍反攻の開始であった。

このあたりは、日本海軍の勢力圏内である。連続的に猛烈な海戦がつづいた。

陸軍ももちろん、この方面に急進する。だが、すでにガ島に根拠をおいた米航空部隊のまえに飛行場を奪回しようとする作戦は困難をきわめた。

ついに第2師団をこの方面に投入し、総攻撃を行うことになった。

このとき独立戦車第一中隊がダバオで編成されて、この方面におくられた。

ガ島の総攻撃は十月下旬、飛行場を目ざして行われた。

ジブノグルの島では戦車の機動力は発揮できない。

戦車中隊は比較的機動容易な海岸道方面を前進したが、米軍の対戦車火網に捕捉されて、たちまち壊滅せざるをえなかった。

米軍の反攻にたいする先陣部隊であった。

中隊の将兵は翌十八年二月、ガ島撤退にともないラバウルにひきあげ、同地の戦車第8連隊に編入された。

今日でも靖国神社で、独立戦車第一中隊の会が催されている。

ガ島の総攻撃に失敗して、なおもこの方面での態勢たてなおしをはかった陸海軍も万策つきて、昭和十八年二月、兵力を撤退させた。

群島地帯での作戦であり、日本軍にもまだ、前線部隊を孤島に見捨てないだけの力はあった。

後方の要線をかためようとしたのである。

そしてその本拠となるのはラバウルのあるニューブリテン島であった。

戦車第8連隊(長、米原喜与大佐)は蒙彊の平地泉に駐屯していたが、昭和十八年、ラバウルに派遣された。

対米第二陣である。この連隊はニューブリテン島、ニューアイルランド島の守備につき、敵の空襲下、陣地構築や反撃戦闘準備などで苦しい、そしてながい生活をおくったが、敵はこれらを強攻することなしに日本本土を目ざしたので連隊はここで終戦を迎えた。

「私が着任したころ(昭和十七年十月)の戦車第5連隊は前年来の臨時編成下令(昭和十六年の関特演)で人員、戦用資材などは大いに充足されてはいたが他面、機甲軍の新編成による部隊の拡張にもとづく未充足の面があり、これが交錯して、過渡期の状態にあった。

新編成による充足は、翌十八年春にかけて着々と実施されるはずのところが、太平洋方面の戦局の事情から、まったくストップしたのみでなく、翌十八年六月ころからは逆にどんどん現有の人員、資材まで取り上げられることになった」 |

私とは閑院宮春仁王である。

騎兵から機甲兵種にうつった殿下は、昭和十七年三月から七ヵ月間、戦車学校で戦車連隊長としての工術、操縦、通信、射撃などの教育をうけた。そしてこの年の十月、戦車第5連隊長を拝命して、戦車第一師団に属する連隊の所在地、牡丹江のちかくの愛河に赴任した。

「連隊は本部と軽戦車一個中隊、中戦車三個中隊、砲戦車一個中隊および整備中隊、戦車は一〇三輛、自動車七〇輛が定数だが、現在戦車は五七輛、しかも砲戦車は一台もない。

また自動車は数においては定数だけあるが、編制上は全部が装甲装軌車輛であるのに、現在は全部が普通自動車をもって代用されている状態であった」 |

どうやら戦車師団の堂々たる編制も兵器装備の面では、今度も画に描いた虎のようなことにおわるらしい。

機甲軍の編成、戦車師団誕生と意気ごんでいた戦車隊の将兵の落胆ぶりが思いやられる。

昭和十九年になってもおなじ状態であった。

「我こそは帝国最強の関東軍の一員と夢と希望をもって戦車第5連隊の門をくぐった。

昭和十九年五月のことであった。……第5中隊に配属になった。

大体、第5中隊といえば編成上、砲戦車中隊ということになっている。

たしか七五ミリ砲を積んだ戦車だと聞かされていた。

二日ほどたって車付操縦手を命ぜられ、はじめて車廠へ行くことになった。

七五ミリ砲を積んだ砲戦車はどんなものかと心をはずませながら班長のうしろについて、自分の愛車となるべき第一種兵器をみたのである。

そしてその時のショックは今に忘れない。

わが愛車はポンコツ車なのだ。もちろん中戦車には違いはないが、砲も五七ミリ砲の旧式もよいところ。

セルボタンもあらぱこそ、学校時代に教えられた『昔は槓桿(こうかん=手動)式の始動方式の戦車があった』。

じつにそのものズバリで、はじめて見たシロモノであった」 |

上は少年戦車兵第四期生杉山常一郎氏の手記である。

時はすでに一九四四年、ヨーロッパではもう一二〇ミリ級の戦車砲が対決しているのである。

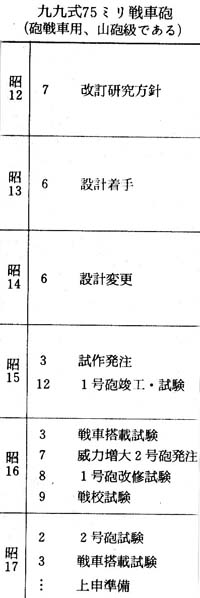

一体、日本の七五ミリ戦車砲、いや、砲戦中はどうなっていたのだろう。

太平洋戦線で米軍と対決する戦車隊将兵は、何をもって戦うのであろうか。

はっきりいえば、七五ミリ戦車砲や砲戦車が完成しないのである。

万事が道草をくった日本機甲界だから、いろいろな原因や障害があったのであろうが、それはまだ詳かにしない。

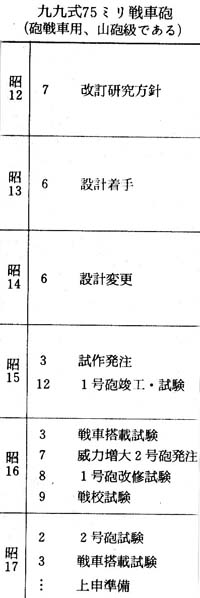

今後もっと調べてみたいと思っているのだが前出の近藤編纂官の資料によると右表のような記録がある。

昭和十二年、兵器研究方針は改訂されたものの、当時の“迷い”の風潮のなかでもあり、おそらく本気になってかかったのは、ふりだしにもどった昭和十四年六月の「設計変更」からであろう。

この年の「九九式」を冠した七五ミリ戦車砲を「さて制式上申するか」となったころは、戦車師団の創設された時期であり、米軍がガ島に反攻を開始したころであった。

それまで戦場における、喰うか喰われるかの決闘という圧力がなかったとはいえ、昭和十六年後半には、日本陸軍は「対ソー戦」を覚悟して満州につめかけた時期だ。

T34の存在は知らぬはずはない。何とものんびりした開発ぶりが、不審でならない。

原乙未生氏監修、竹内昭氏著の『日本の戦車』下巻によると、一式砲戦車は九七式中戦車の車体に前面五〇ミリの防楯をつけ、これに九〇式野砲を改造したものを搭載したものだが、これは砲塔内に入れたものでなく、砲の上面と後方は開放された型であるから、外国陸軍のいう自走砲であって、全周回転砲塔の有無をもって区別する場合、戦車ではない。

これは同書によると、昭和十八年五月から終戦までに一二四輌完成とある。

私の別の資料では、十九年七月から終戦まで五五輌が工場からでたことになっているが、七五ミリ砲装備車としてはあとで述べる三式中戦車におよばない。

いずれにしてもすでに戦局は、これを太平洋戦域で用いる時期ではなかった。

前に掲げたドイツ軍の「戦車、自走砲体系」によると、ドイツは独ソ戦場で受け身にたつころから、対戦車砲搭載戦車すなわち駆逐戦車、自走砲の生産に大きくウエイトをうつしている。

使わなくなった戦車や、現用戦車の車体を利用あるいは改造して、これに製作困難な砲塔のかわりに防楯をつけせまい砲塔内という制限をうけない火砲を搭載して、まず敵戦力の骨幹をなすT34とKV戦車の撃破をはかったのである。

砲力と装甲との戦いのなかでの方針の転換であった。 |

|

日本軍の場合、装甲化の基盤がよわかったから、この方策をとる余地もすくなかったが、着想も時期を失したのであろう。

一〇・五センチ榴弾砲の自走砲(砲戦車)とか、七五ミリ自走砲、七五ミリ対戦車自走砲とか記録にはあるが、試作の域をでて実戦部隊に配備された記録のあるのは一〇・五センチ榴弾砲自走砲ぐらいなものである。

要するに、おそかったのである。

いっぽう、新型戦車はどうであっだろうか。

一式中戦車とよばれたものが九七式の次のものである。

装甲要部五〇ミリ、火砲は従来の低初速五七ミリ砲のかわりに一式四七ミリ戦車砲を搭載した。

エンジン出力も二四〇馬力と増大した。

重量は一七・二トンといわれているからトン当り馬力比一七にちかく、まずまずの戦車なのだが、時期的に間にあわない。

これが量産にうつったのは昭和十八年、日本は絶対国防圈のなかでの戦いをつづける時となっていた。

この一式中戦車の生産台数は、つぎの数だけである。

昭和18年度 一五輛

昭和19年度 一五五輛

日本陸軍の戦車の記録としては、このほか三式中戦車、四式中戦車がある。

前者は一式中戦車の車体に九〇式野砲(七五ミリ)を搭載するようにしたもので、装甲要部五〇ミリ。

四式中戦車は七五ミリ高射砲を改造したものを搭載した三〇トン、四〇〇馬力、装甲要部七五ミリという戦車であったという。

しかし三式中戦車は昭和十九年に五五輛、昭和二十年になって一一一輛、工場をでたにすぎなかったし、四式申戦車は完成六輌とも二輌ともいわれる。

ともに、太平洋の各地に散った戦車隊将兵にとっては、まったく無縁のものであった。

これもまた、遅かったのである。 |

三式中戦車 九〇式野砲搭載 装甲最大50ミリ 重量18.8トン。

もっとはやくできれば、と惜しまれる戦車

|

兵器の開発が戦局の推移においつけなかったのは前述のとおりだが、生産もまた絶望的状態にあった。

しかし、この問題は当時の軍需動員の実情とにらみあわせて論ずるのでなければ、片手おちであろう。

かならずしも、その部門のみの責任だけではないからである。

太平洋正面の戦局が容易ならぬ様相をしめしてきて、第一線の戦闘が激化して人員資材の損耗も飛躍的に増加した。

このことは、太平洋にながい補給線を維持するために船舶の徴用増加となり、それは当然、船舶の損失につながる。

これがさらに海運能力を基本とする国家物資動員計画(略して物動)、物動計画を基礎とする軍需動員計画に影響をあたえることになった。

元来、日本陸軍の戦車の生産能力は昭和十五年の「修正軍備充実計画」では、十五年当時の年間製造能力五五〇輌、これを昭和十六年末に一〇〇〇輌、計画終了の昭和十八年末には年間四〇〇〇輌とすることを目ざしていた。

太平洋戦争直前の九月、主要資材の整備状況を総合した報告のなかで戦車関係は「現生産能力は中戦車換算、年産一二〇〇輌(支那事変前の二〇倍)、十六年度の整備数は中軽戦車約一二〇〇輌。

十五年度末戦車保有量は中軽戦車を合し、約一二〇〇輌、軽装甲車六〇〇輌」とまとめられている。

この態勢で日本の機甲部隊は太平洋戦争に突入した。

南方第一段作戦終了後は「北方準備にかんしては、情勢の推移に応じ、 これが発動を要する場合を考慮し兵備を整う」という方針のもとに、次の事項が決定された。

「将来軍備への移行および現在軍備の欠陥補正のため重点を以下の諸点におく。

1 航空防空の充備

2 機甲の充備

3 通信の増強

4 対戦車、大口径、擲射火器(例えばバズカー砲)の充実

5 工兵の増強

6 戦時教育の向上

7 技術の刷新と緊急生産拡充、設備の拡張」 |

ノモンハン以来の宿題である。機甲が表面にでて、そして航空兵備が最重点であった。

そしてすでに述べたように機甲軍、戦車師団も新設され、機甲の充実にむかって前進を開始したが、その時も時、太平洋正面において、戦勢攻守のバランスがくずれだしたのであった。

こうなると十七年度の下半期の物資動員にひびいてくるし、当然、軍需動員計画は当初の予定のようには行えない。

ここから昭和十七年暮、はやくも戦車関係にたいする物資の割当がへらされることになった。

航空関係の、飛行機はもちろん、航空兵器弾薬などをますます優先してつくらねばならなかったからである。

そして昭和十八年にはいった。

|

一式中戦車 重量17トン(量産型)47ミリ砲搭載 装甲 最大50ミリ

|

一式砲戦車 九七式中戦車の車体上に防楯をつけ、

九〇式野砲を搭載したもの。

|

昭和十八年度の軍需動員計画は十八年五月に定められたが、太平洋正面の戦局の推移は、すでに軍需動員の方針を次のようにかえてしまっていた。

「航空整備を最優先とし、あわせて海運資材、防空関係兵器資材の急速多量整備に努むるものとし……その他の軍需品整備は作戦遂行上に必須なるものに抑制す」

戦車数は昭和十七年度の計画で一五五〇輌の整備計画であったものが、昭和十八年度には七三〇輌、半分の計画となった。

この時期以後、日本の戦車が生産されなくなったのは設備能力の不足ではなかった。原料の不足によるのである。

たとえばこのとき整備当局は、昭和十八年度の新規整備の主要兵器として次のものをあげている。

一式中戦車 一四〇輌

一式砲戦車 六〇輌

装甲兵車 五〇〇輌

数に不満はあるが、ともかく第一線部隊が首をながくしてまっている兵器である。

ところが、昭和十八年夏までの戦局の影響から年度物資動員も、軍需動員計画も、さらに航空、海運資材に集中して改変せねばならないことになった。

昭和十八年の七、八月ころの情勢である。

その方針はこうであった。

一、航空兵器、海運資材の整備は既定計画を確保す。

二、主要物資の供給減は専ら地上兵器関係において負担するものとし、その整備、圧縮の順位左の如し。

1 戦車

2 地上弾薬

3 航空爆弾

4 自動車……」

戦車が第一にへらされる。そしてまた、こう明記されている。

「戦車、自動車関係

イ、装甲兵車、軽戦車、中戦車の整備は極力抑制す。

ロ、自走砲車車体および牽引車は他の関連部門の需要に応じ(航空や海運の需要とにらみあわせて)整備量を規制す。

ハ、乗用車、側車の整備は一時中止す。

地上武器関係で……一式七・五センチ自走砲におよぼす影響はがまんする。 |

一式自走砲の意が判然とせぬが、一式砲戦車(これは自走砲に属する)のことと思われる。

武器の項で書かれているから、この火砲つまり九〇式野砲改造型は、できなくても仕方がないという意味であろう。

この砲戦車の場合、車体は九七式中戦車だから別に問題はないわけだが、こう車体と火砲の両面から生産命令で押えられていては、整備当局の当初の予定のようにはいかない。

また第一線部隊がどんなに待っていようが、生産されるはずはない。

実際のところ昭和十八年度中に生産された数は、一式中戦車一五輌、一式砲戦車はゼロである。装甲兵車はこの年度不詳だが、昭和十九年度でも三八五輌にすぎない。

こうした遅れは第一線部隊にとっては痛かった。時間がたてばたつほど海上輸送が困難になったからである。

軍需動員上の戦車の圧縮は、このあともつづく。

戦車のことなどいっておれないのである。

戦況との関連では先き走ることになるが、ここで一括してこのさきの軍需動員関係のことを述べておく。

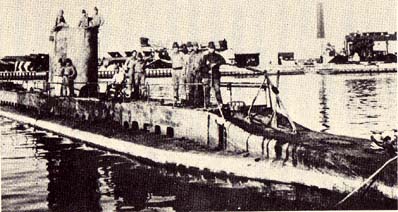

戦車にかまっていられない反面で、日本陸軍は“マルゆ”潜航輸送艇などという補給用の潜水艦までつくらねばならぬ事態となってきた。

昭和十八年九月から年度いっぱいに七〇隻余の船をつくると一生懸命であった。

戦局がすすんで昭和十九年の軍需動員計画となると、もう実際上第一線部隊の戦力とは関係はない。

昭和十九年の軍需動員計画上にあげられた整備計画数は、つぎのとおりである。 |

“マルゆ”と略称された潜水輸送艇 排水量、水上二七三トン、

水中三四六トン。糧秣・兵員などの潜水輸送にあたった

|

軽戦車 ○

中戦車 ○

水陸両用戦車 ○

砲戦車 ○

チト車 五(四式中戦車)

チリ車 五(五式申戦車。試作車で終戦)

ホリ車 五(一〇センチ加農砲戦車だが、設計段階で終戦)

装甲兵車 四〇〇 |

要するに軍需動員的にみるかぎり、日本機甲部隊はこのあたりで“生涯”をおわっていた。

あとは、あるもので戦うだけである。

もちろん現実の生産としては、前からの流れがあるから、工場の門をでてくるが、それも昭和十九年度となっては十八年度の三分の一にすぎない。昭和二十年となっては整備計画はともあれ、資材の不足や、相つぐ空襲による損害のため生産実数の低下は目をおおうものがある。

こうして工場をでてきた武器が、本土決戦のための機甲部隊の基盤となるのであった。

このように、ノモンハン・ドイツ電撃戦の衝撃を契機に「機甲戦備の充実」をうたった日本陸軍は、機甲軍建設を頂点にわずか二年余にしてみるかげもない姿に転落していったのである。

この間の戦車、装甲車の生産実績を、前述の近藤戦史編纂官の資料(兵器工業会資料)にみると下表のとおりである。

|

|

19 解体された機甲軍 top

さて、話はさかのぼる。

昭和十八年初頭いらい米軍の反攻は、ソロモン群島方面と東部ニューギェア方面で激化していた。

北方ではアリューシャン群島のアッツ島に反攻してきた。

守備隊は玉砕し(昭和十八年五月)、七月にはキスカ島から撤退する状況となった。

日本からこんなにはなれた場所でつばぜり合いの戦闘をつづけていたのでは、各方面とも到底もちきれない。

この際、絶対に確保すべき国防要線を後方に設定して、敵との間に間合いをとる以外に途なしとなった。

この方針が昭和十八年九月に決定された。

その要線とは東は、東西カロリン群島(トラック島を中心とし、日本連合艦隊の根拠地である)、マリアナ群島(サイパン島、グァム島など日本の表玄関である)、ニューギュア中部をへてジャワ、スマトラ、ビルマに通ずる線であった。

当時これを「絶対国防圈」と称した。

こうして、ラバウル方面数十万の日本軍は敵中におきすてにされたのであるが、日本陸軍の太平洋、インド洋方面にたいする大展開か開始された。

カロリン、マーシャルは、ひさしく日本海軍の根拠地であったが、防御戦の基地ではない。

急拠この方面から防備しなければならなかった。

「守れば即ち足らず」という。守る目で見れば、危くないところはない。

このために、北に備えて営々十数年、関東軍北辺の戦備は急速にくずれはじめた。

ここから送り出すほか訓練のゆきとどいた陸軍部隊はなかったのだ。

昭和十八年十月、第一機甲軍は、創設後一年余にして解体され、その司令部は解散された。

機甲軍など使うところはない。太平洋の島々での防御戦闘ともなれば、個々の部隊の勇戦に期待するほかはなかった。

少年戦車兵も、昭和十七年十二月に入校した第四期生のうち七〇名が昭和十九年五月に卒業した時には、戦車乗員ならぬ船乗りを命じられて船舶部隊に転属されていった。

戦車部隊からマル輸の潜水輸送艇などの部隊にうつったものもすくなくない。

この昭和十八年秋ごろから、絶対国防圈確保のための部隊配置が開始される。

諸兵連合の守備隊が、無数といってよいほど太平洋やそのほかの島々におくられた。

対上陸防御では、機動反撃の骨幹は戦車隊以外にはない。

師団戦車隊もつくられ、独立戦車中隊も各地に派遣され、また島の防御の機動反撃を目的とした海上機動旅団もつくられて、これに戦車隊が設けられた。師団戦車隊で七個、旅団(または支隊)戦車隊で七個、独立戦車中隊で八個におよんだ。

これらは輸送中に約三分の一は海没しているというが、無事目的地にたっした部隊も、あるいは敵を迎え討ち、そうでないものも孤島で苦労したことであろう。

筆者の手許には詳細な資料がないので、戦車連隊単位でその苦闘のあとをしのぶことにする。

戦車第15連隊。北満の孫呉に駐屯していた連隊である。連隊といっても軽戦車二個中隊と整備隊、軽戦車約三〇輌ほどの部隊であった。

昭和十八年九月出動が下令され、この北辺から大東亜共栄圈の西の端であるスマトラとビルマの間に連なるアンダマン諸島、ここを守る混成旅団に配属された。サンゴ礁、ヤシ林という小さな島々である。

その一つ、カーニコバルから生還した少年戦車兵の人が書いている。

島は直径一〇キロほどの平坦地、陸海軍の飛行場がある。

空襲のほかに艦砲射撃もうけた。壕を掘って戦車をすっぽり入れておく以外に途はない、と。

この連隊は敵の上陸もなく、ここで終戦を迎えた。

戦車第16連隊。北満ハイラルに駐屯していた部隊である。

十九年一月、ハイラルを出発した。行先は東京のはるか南、南鳥島とウェーキ島である。

この連隊も軽戦車二個中隊。

この両島の守備隊に配属された。南鳥島に一個中隊が配備された。

守備隊の将兵も苦労したが、戦車中隊もわずか二平方キロのサンゴ礁では身をかくすところもなく、艦砲射撃だけで壊滅したであろう。

この連隊も敵の上陸をうけることなく終戦を迎えた。

昭和十八年十月に機甲軍が解体され戦車第1師団、戦車第二師団は、それまでの配置のまま第一方面軍の直轄となった。すでに述べたように、太平洋戦線への補充源のような役割に忙殺されてはいたが、やはり本務は北にたいする戦備であった。

両師団とも、困難な状況のもとで演習、訓練につぐ訓練をつづけていた。

この報われるところのなかった在満戦車全部隊将兵の苦労の模様をふたたび閑院宮の手記によってしのんでみよう。

「北辺部隊の練成――昭和十九年。……機甲兵団としての戦車部隊は創設まもないことであるし、国軍としてもはじめての編制であるので研究すべきことがおおい。

千葉、四平両戦車学校、機甲整備学校、四平教導戦車旅団などの研究成果も間接的には各隊にたいして大いに役にたってはいるか、直接的にはやはり各戦車師団において、また各部隊において独白に研究するのでなくては、じゅうぶんな成果はえられない。

この点、第二師団においてもそうであったと思うが、第一師団においては星野(利元)師団長、清水(馨)参謀長が原動力となって、じつによく努力された。

戦技(射撃、操縦)、技術(工術、通信)にかんしては従来からかなりの程度に進んでいるが、編制、装備および戦闘法については機甲的見地にもとづくあらたな分野である。

戦車自体の性能(攻撃力、火砲威力)、防御力(鋼板の質および厚さ)、機動力(運動性および速度)などについては造兵関係で大いに研究されているところであるが、部隊においてはさしあたり何ともすることはできない。

現在、連隊の主力戦車は九七式中戦車で、今ではすでに旧式となり、性能もじゅうぶんとはいいがたい。

昭和十七年秋ころの機甲本部の計画では、いまごろ(昭和十九年一月)はすでに全部が四七ミリ砲搭載一式戦車という新鋭なものに更新されているはずなのであるが、現在その新式のものはわずか一〇輛ほどきているにすぎない。

砲戦車にいたっては、砲戦車中隊はあるけれども、かんじんの砲戦車は一輛もなく、便宜上ふつう中戦車をもってあてているのである。

また整備中隊および各戦車中隊整備班の乗る自動車は、七〇輛からの車輛全部が装甲兵車ならびに装軌貨車でなければならないのであるが、それはやはり一〇輛たらずしか到着しておらず、大部分は戦車とともに行動できる性能を備えていない九四式双輪自動貨車という旧式の代物である。

しかも、戦車、自動車を通じ、既往走行一万キロ前後にたっしている車が二〇輌内外もあって、実用可能限度をすぎているので、ちょっと使い方があらいとすぐ故障を起してしまう。

またいっぽう、演習用燃料、弾薬は極度に補給を制限されている。

そんな状態で最高度の訓練を行おうとすること自体が無理なわけであるが、われわれはそれを百も知りつつ、なおそれをおかして最高度の練成を目ざして努力するのであった」 |

戦車第5連隊にかぎらず、在満戦車部隊はみな、こうして、明日にそなえて練成にはげんだことであろう。

しかし、そういう間にも戦局が容赦なくこの北満駐屯の戦車兵団に影響していった。

戦車連隊が各地へひきぬかれた。

戦車第三連隊。第一師団戦車第二旅団所属の連隊、ノモンハンいらいの古い連隊である。

昭和十九年四月、本属のまま、南支那に転用された。

後に述べる湘桂作戦のためである。翌二十年三月、第一師団の本土移駐にともなって本属をはなれ、中国戦線唯一の独立戦車連隊として活躍、遠く桂林にまでも進撃したが、中国戦線で終戦を迎えたのであった。

|

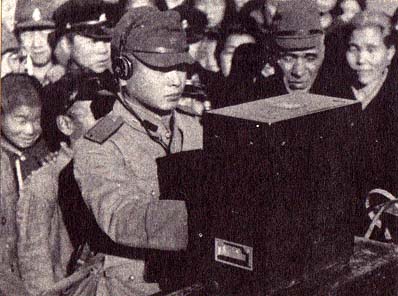

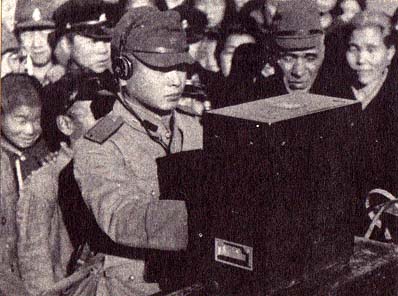

少年志願兵の募集にー役買う少年戦車兵

|

少年戦車兵学校の公開見学。通信訓練。

童顔の少年戦車兵も、やがて戦場へ……

|

離島の防備に躍起になって迎えた昭和十九年、太平洋戦局に大異変がおこった。

これより先、米海軍は中部太平洋方面に強圧をくわえて西進していたが、昭和十八年十一月下旬には、マーシャル群島のマキン、タラワに上陸、激闘の末、守備の陸海軍部隊は玉砕した。

こえて十九年二月、クェゼリン島、ブラウン島に進攻してきた。

このとき米機動部隊の攻撃によって、トラック島の連合艦隊の根拠地は壊滅し、連合艦隊は内地やフィリピン方面に後退することになってしまった。

かくて絶対国防圈の東の拠点はくずれ、戦いは委任統治領ながら日本の領土に火がついた。

こうなると北千島からカロリン諸島、どこに火がとぶかわからない。

南方絶対国防圈どころのさわぎではない。マリアナ諸島に空襲はつづく。

戦車第11連隊。戦車第二師団にぽしていた部隊である。

昭和十九年二月、急遽出動の命をうけて北千島にわたり、一個中隊は松輪(マツワ)島に、連隊主力は四月、占守(シュムシュ)島に上陸して守備隊の指揮下に入った。

この方面では、全戦局の悪化により八月には、陸海軍航空部隊は全部、北海道にさがってしまう。

ここだけのことではない、離島の戦いで地上部隊の戦闘のはじまるときには航空部隊はいなかった。

そしてそれまでつかっていた飛行場を、やすやすと敵にはわたすまいと苦労する戦いであった。

連日の空襲や艦砲射撃にたたかれっぱなしの日がつづいているうちに、昭和二十年八月十五日の降伏の大詔(おおみことのり)を迎えた。

ところがこれより先、ソビエトは八月九日、満州に侵入し、八月十八日、占守島にも上陸してきた。

島の守備隊長はこれに迎撃出動を命じ、戦車連隊はここでソ連軍と大激戦を交えた。停戦交渉が成立して停戦となったが、連隊長をはじめ中隊長のほとんど全部と将兵多数が北千島を朱に染めた。

中部太平洋方面では、十九年二月、第31軍が編成され、サイパン、テニアン、グァムのマリアナ地区、パラオ地区、硫黄島方面の小笠原地区と全線にわたって陸軍部隊を送りこみ、この防備をかためることになった。

戦車第9連隊は戦車第一師団に属して東寧(とうねい=黒竜江省南部)にあったが、このときサイパンに派遣された。

サイパンの戦闘は予期よりもはるかにはやく、わが防備部隊の準備のととのわぬうちにおこった。

そしてこれに先だつ米機動部隊の空襲で、海軍基地航空部隊は大打撃をうけ、六月十九日、二十日、サイパン西方海域で行われた「あ号作戦」で、わが機動艦隊は敵にほとんど損害をあたえないまま、航空母艦九隻のうち無傷のものわずかに二隻という大敗を喫した。

このため六月十五日から敵の上陸攻撃をうけたサイパン島の防御戦は、地上部隊孤立戦闘のきわめて不利な状況で行わざるをえなかった。

水際防御の方式をとっていた守備部隊第43師団は、十五日、はやくも海岸地区に橋頭堡をしめた米軍にたいして翌十六日夜、敢然と反撃を行った。

その先陣を承ったのが戦車第9連隊であったが、この一撃で戦車連隊は戦車の大部分を失い、連隊長五島正中佐は戦死した。サイパンの部隊の苦闘は島内各地で七月までつづいたが、七日、残存した将兵は総突撃を行って、地上戦闘はおわり、戦車第9連隊はここに散った。

このときの太平洋戦備強化で、戦車第26連隊は満州から硫黄島に派遣された。

ここで26という番号がでてきたので、昭和十八年にはいってからの戦車部隊の増設にふれておかなくてはならない。

24まではすでに述べた。既設の各戦車連隊は、各種戦車隊や戦車中隊を各地へ派遣するのにいそがしかったが、この間に戦車連隊も増設された。

戦車第25連隊(長、早坂一郎大佐)。

戦車第三師団の基幹部隊となった戦車第12連隊の一部を基幹として、蒙彊(もうきょう=内モンゴル中部)で昭和十九年春に編成された。

この連隊も十九年八月には、台湾にうつり、ここで終戦をむかえた。

戦車第26連隊(長、西竹一中佐)。

昭和十九年に戦車第一師団捜索隊を改編したもので、この夏、北満を発って硫黄島にむかった。

戦車第27連隊(長、村上乙中佐)。昭和十九年東満で編成され、ごのあと沖縄に派遣された。 |

昭和十九年七月のサイパン失陥は、日本にとって大衝撃であった。

かねて無防備状態であった沖縄および台湾方面の戦備は、急速にすすめねばならぬことになったのである。

それと同時に奇襲的上陸でもあればもはや本土が危い。

大本営は十九年五月いらい真剣に処置しはじめていたが昭和十九年七月、機甲関係学校に動員令が下った。

学生の教育どころではない、戦闘準備の段階であった。

戦車第28連隊(長、松田哲人大佐)千葉戦車学校教導連隊を基幹に編成

戦車第29連隊(長、佐伯静夫大佐)騎兵学校教導連隊を基幹に編成

戦車第30連隊(長、田畑与三郎大佐)満州の四平戦車学校(公主嶺から移転)教導連隊を基幹に編成。 昭和二十年、本土に移駐した。 |

以上三個連隊は、後に戦車第4師団に属して本土決戦部隊の中核となるのであるが、独ソ戦場でもベルリンの戦戦でも、動員された教導部隊の精鋭なりの話はおおい。

これらの連隊も、いざとなればさぞかしあっぱれな武者なりであっただろうと思う。

top

****************************************

|