|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章

二章 ナチ占領下の悲劇を追う

|

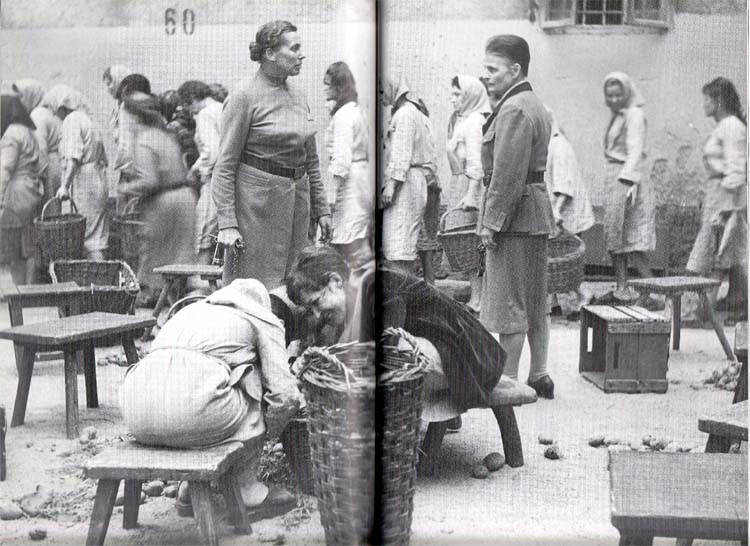

映画「マルシカの金曜日」スチールより

|

プラハのユダヤ人街の石だたみの道

|

1 レジスタンスの映画と文学 top

第二次世界大戦下、チェコスロバキアが、ナチス・ドイツ軍の占領下にあったことはすでに書いた。

が、その実態はどのようなものだったのか。

プラハを中心にしてのナチの恐怖政治と、それにつながる痛ましい惨禍(さんか)や、過酷な犠牲、あるいは生命を賭けてのレジスタンスを描いた映画や、文学・記録作品は少なからずある。

映画では、たとえば「抵抗のプラハ」「暁の七人」「マルシカの金曜日」などが、私の心に強い印象を残している。

しかし、どの作品もみな申し合わせたように悲壮な結末で、見終えたあとに重くやるせなく胸がふさがった。

ヤロミール・イレッシュ監督による「マルシカの金曜日」は一九七二年の作品で、反独抵抗運動に加わり、囚われの身となって処刑された実在の女性マルシカの、日記をもとに映画化された。

ドラマは彼女の獄中生活と、回想シーンによる地下活動とを重ね合わせながら、そのひたむきな青春を詩的によく浮き彫りにしていた。

自い壁が、毎日

私を見つめている

扉はいつも閉ざされている

それでも小さな窓から

ささやかな光が射してくる

それが私の希望

その小さな光のなかで

想い出がよみがえる |

マルシカは、ふっくらと娘盛りの二二歳。

あまりにも美しく平和だった故郷と、その人々を愛してたたかい、暗く閉ざされた獄中生活もついに最後の日を迎えることになる。

金曜日の午後に、処刑される同志は九人。銃殺刑は中庭で、一人二分きざみに執行されるのだった。

九人の仲間一人ひとりの頬にキスを贈った彼女は、最後の言葉をこう結んだ。

「私は胸に愛をいっぱいにして、死んで行きます。みんなのことを思って行きます。さようなら……」

見終えてから二〇年以上もたつと、映画の細部はほとんど消えてしまうのだが、マルシ力の最期(さいご)だけは今も忘れることができない。

この映画で撮影されたチェコの農村は、本当にうっとりするほど見事だった。

あんなきれいな自然の大地を軍靴で踏み荒されれば、侵略者共に対して、黙っていられなくなるのもわかるような気がしたものだった。

さて、文学作品はとなると、映画よりももっと豊富にある。

私がまだ青春期に読んで、やはり忘れられない短編に、ヤン・ドルダの「高遠なる徳義」がある。

この作品は、戦後七年目に出たドルダの短編集『声なきバリケード』に入っているのだが、決して譲ってはならない人間の尊厳を考えさせられる作品だった。

訳者のご了解を得て、その内容を少し紹介させていただこう。

「流行おくれの、ろくにアイロンのあたっていない百姓服を着、あばた面で、いつも古典本――その文章の美しさに酔って、もちまえのしわがれ声もわすれて彼はながい引用をするのだった――で重くなった鞄をさげた彼の姿は、七年級の生徒たちには実に滑稽に思われた」

そんな書出しから始まる「高遠なる徳義」とは、実は老教師が授業でいつも口ぐせにしている言葉なのだか、また生徒たちがつけたニックネームにもなっている。

ある日――それは一九四二年六月のことだったが、突然授氣中にやってきたドイツ兵によって、クラスの生徒三人が逮捕される。

彼らはつい昨日の水泳場での軽い放言が元でつかまり、夜のニュースで、そくざに銃殺刑になったことが報じられる。

たまたまドイツから派遣されてきた占領軍司令官ハイドリヒが、何者かに暗殺されたのである。

戒厳令が敷かれて多くの市民がぞくぞくと逮捕、処刑される暗黒の日々となり、連行された者はもう二度と戻ることがなかった。

三人の生徒たちも 「殺されていい気味さ」といったやりとりを何者かに聞きとがめられて、とんでもない結果になったのだった。

もしかすると、その密告者はクラスの誰かかもしれなかった。

|

映画「マルシカの金曜日」の一シーン

|

2 老教師の勇気ある発言に top

さて、次の日の職員室。

三人の生徒たちを失った教師たちは、いつ自分の番がくるかと、みな脅えきった目で、血の気のない顔を引きつらせている。

三人の生徒に非があったとすれば、いずれまもなく、教師と学校の責任が追及されることだろう。

すると「口のうまい軽薄才子」のある教師は、当局あてに忠誠を誓う一文をすぐ送付すべきだと提案した。

早手回しに用意した文書にみなの署名を求めるが、

「私は年をとった人間です。生涯のおわりに当たって墟をつくようなことは……」

そういう年配教師の一言で、取りやめになってしまう。

では、そのかわりに問題のクラスの生徒たちに対し、処刑された三人の考えとはちがうという意志を徹底させ、証拠文書としてクラス日誌にそれを記録しておくべきだということになる。

しかし、誰がそれをやるのか。もちろん担任だということで、難を逃れた一同はほっと息をつく。

大任を押しつけられた「高遠なる徳義」先生は、重い足どりで教室へ向かい、生徒たちを前にした。

「諸先生は私に、昨日の出来事を………正しく………話すよう……依頼されました。

高遠なる徳義……の見地よりしますと……」

その瞬間、全員の目が、老教師の顔に集中した。

滑稽としか言いようがなかった「高遠なる徳義」の一語に、ふいに重大な恐ろしい意味がこめられたのを生徒たちは感じとった。

老教師が何を言い出すか、と一同は固唾(かたず)を飮んだことだろう。

「高遠なる徳義の見地によりますと……私は、諸君に次のようにいうことができます……」

作品では彼という表現になっているが、老教師は教え子たちを前にして、ついに一身上の決意を語る時がきたのである。

作品は次のようなラストで締めくくられている。

〈「私自身も……ハイドリッヒの暗殺には、賛成なのです!」

彼はすべてがいわれたことを感じた。それで教壇の方をむいて腰をおろし、学級日誌に書きはじめた。

しかしペンが紙にふれるかふれないかのうちに、生徒の腰かけの方から耳なれた音がしてきた。

「高遠なる徳義」先生は、眼をゆるゆるとクラスの方へあげた。

彼のまえには二十人の七年生たちが顔をあげ、ぎらぎら光る眼をして「気をつけ」の姿勢で立っていた。〉 |

ラストの一行がいい。

老教師は、ついに信念を曲げなかったのである。

なにしろ普通の時ではない。

三人の生徒が裁判もなく右から左へと闇に葬られた以上、死を覚悟しての発言だっただろう。

だから、生徒たちもその勇気に答えた。

日頃は小馬鹿にしてアダ名でしか呼ばず、授業もろくに聞いてなかった一同は、驚きと感動のあまり全員が「気をつけ」の姿勢で直立し、老教師に万感の敬意を表したのだった。

日本の教育現場にも、こういう先生がいてほしいと思う。

子供たち生徒たちの未来や生命に波及するかもしれぬ重大な問題には、教師一人ひとりの生き方と良心とが聞かれているのだ。

まあいいや、仕方ないさの事なかれ主義では、教え子たちの信頼は得られないのである。

しかし、いくら第二次世界大戦中の占領下とはいえ、そして恐怖政治の元凶だったからとはいえ、ハイドリヒヘの個人的なテロはどんなものか。

今となっては素直に共感できる人は少ないだろう。

老教師は圧政者の暗殺に「賛成」というよりも、もっと別な表現がなかったのかという気もするのだが、ここまでくると、ハイドリヒとは一体何者なのか。

チェコに君臨して、何をしたのかが知りたくなる。

そして、誰がどのような意志と手段で、暗殺行為に及んだのか?

3 ナチのチェコスロバキア併合(へいごう) top

次に、少し歴史を振り返ることにしよう。

ヒトラーがドイツ首相の座について、ナチス党が公然たる権力を手にしたのは一九三三年一月のことだった。

それからまたたくまに、他のすべての政党や労働組合もつぶした彼らは、途方もない勢いで全ヨーロッパへと「力の道」を目指した。

「ドイツ国民は、全ヨーロッパを支配し、それをドイツ民族の帝国に変える権利を持っている」

とは、ヒトラーがSS(ナチス親衛隊)への演説で公言してはばからなかった主張である。

誰もヒトラーとナチにそんな不当な権利を与えたはずはなかったのだが、ヒトラーが「不退転」の決意で望んだドイツ帝国の拡張と、ドイツ人と同じ血でつながる統合の覇権の第一歩となったのが、オーストリア併合だった。

対外的にはオーストリア在住のドイツ人保護を口実にしたが、一九三八年三月より事実上の支配権を握ることになった。

次にヒトラーが秘密攻撃指令を出しだのは、チェコスロバキアだった。

ドイツと国境を接しているズデーテン地方に、多くのドイツ人が住んでいることから、ドイツへ割譲せよと主張し、イギリスとフランスの同意を取りつけることに成功した。

ヒトラーのなかば暴力的な威嚇に、第一次世界大戦の傷と世界恐慌のあおりを受けていた両国は、武力ではとうてい太刀(たち)打ちできずに屈服したのである。

三八年九月、チェコスロバキアの一部ズデーテンランドをドイツに割譲することを決めたミュンヘン会談は、イギリス、フランス、イタリア、ドイツの四首脳らによって結ばれた。

当事国のチェコスロバキアは、会談に参加することもできなかった。

ただ一方的に屈辱的な協定を押しつけられたわけだが、その半年後、ヒトラーはズデーテンだけのはずだった公約を破って、チェコスロバキア全土を占領し、思うままに解体してしまった。

チェコスロバキアの西部に当たるボヘミアと中部のモラビアがドイツ保護領となり、東部のスロバキアは保護国となった。

チェコスロバキアのベネシュ大統領は、シュラメーク首相とともに、いちはやくロンドンに亡命して、政府を存続させた。

しかし、ヒトラーの野望はこれだけで収まるわけはなく、翌三九年九月、ドイツ軍は一方的にポーランドへ侵攻、ここに第二次世界大戦の幕が切って落とされることになる。

ドイツの保護領となったチェコ(ボヘミア・モラビア)政権は、当然ながらドイツの言いなりにならざるを得ず、事実上の傀儡(かいらい)になりさがった。

レジスタンスを呼びかける主体の共産党はすでに解散させられ、地下深く潜行していたが、その活動家の多くが逮捕されて強制収容所送りになり、あるいは処刑されていた。プラハで、学生と市民集会に流血事件が起きたのは、第二次世界大戦勃発から二ヵ月ほどしてである。

独立と自由をさけぶデモ隊にドイツ側が発砲し、カレル大学の医学生ヤン・オプレタルが重傷を負って死んだ。

これで学生たちは怒りに燃えた。

彼の葬儀と占領に反対するデモが全国に広がったことから、ドイツ当局はリーダー格の学生九人を銃殺し、学生・教授など一〇〇〇人以上を強制収容所へ、さらにチェコのすべての大学を三年間にわたり閉鎖するという暴挙に出た。

しかし、事態は一向に治まらなかった。

非合法の反ナチビラやニュースが手から手へと渡り、各工場や鉱山などでサボタージュやストが続発した。

ドイツの占領政策は思うにまかせず、業を煮やしたヒトラーは、自分の右腕ともいうべき直属のハイドリヒをチェコ副総督としてプラハへ送り込んだ。

一九四一年九月のことである。

4 残虐な圧政者ハイドリヒ top

ラインハルト・ハイドリヒは、SS(親衛隊)大将のほか、SD(保安諜報部)長官ならびに保安警察長官の肩書きをもち、徹底した冷酷さで能率をあげる機械のような男で知られていた。

ソ連進攻ではもっとも残虐なSS殺人部隊を組織している。

さらにユダヤ人絶滅政策をまとめたヴァンゼー会議の最高責任者となり、「最終的解決」と袮するジェノサイド=みな殺し機構を作り上げたことでも、ヒトラーの厚い信頼を得ていた。

写真で見るところ、やたらと長身で金髪、白面のやさ男のようだが、チェコの抵抗組織にとってはワースト・ワンの圧政者にほかならなかった。

ハイドリヒは、チェコ総督ノイラートが病気のため、その代理の副総督という名目でプラハに乗り込んできた。

が、事実上は占領政策上の最高司令官だった。

彼はただちにチェコ全土に戒厳令を敷き、抵抗者たちを鎮圧すべく、ありとあらゆる集会を禁止した。

これにそむいた者は、告訴なしに銃殺あるいは絞首すると布告した。

単なる脅しではなかった。彼の着任したその日のうちに一四二人が処刑され、五八四人が強制収容所へぶち込まれた。

傀儡政権の首相エリアーシでさえ、レジスタンスと通じていたという疑惑で逮捕され、すぐ死刑の判決となったことでも、その超権力ぶりがわかるうというものである。

翌一〇月には二四八人が処刑され、九五三人が強制収容所送りとなる。

ギロチンの鋭い刀は休む間もなく落下し続けて、そのたびごとに天井のシヤワーがおびただしい血液を洗い流していった。

こうして「プラハの殺人鬼」「金髪の野獣」とまで恐れられたハイドリヒだったが、しかし力による統治だけでは一般市民を離反させることも、また承知の上だった。

彼はほどなくして、巧妙にアメとムチを使い分けるようになる。

「諸君らのこれからの道は、二つに一つだ。皆で力を合わせて働き、生活を豊かにするか?

それともいたずらに反抗し、絞首台から一足飛びに地獄へ行くか?」

フラッチャニー城(現在のプラハ城)の総督府から、ハイドリヒはラジオ・新聞を通じて、そう呼びかけた。

イエスかノーかの、単純な論理だった。

へたなことをしてつかまれば最後だし、一方に食糧や煙草の特配などアメ政策もあって、軍需工場や各産業などの生産高は上昇していった。

硬軟両面からの“ドイツ化”によって、地下組織は一掃できるというのが、彼の狙いだったのである。

このままの状態が続けば、チェコの民心はいつしかナチの支配になびいていくかもしれない。

それをもっとも恐れたのは、祖国を後にしてロンドンに逃れた亡命政権だった。

ベネシュ大統領らの亡命政府は、祖国を牛じるナチ元凶を葬り去るべく、ハイドリヒ暗殺計画を決定した。

もし暗殺が成功した場合には、恐るべき報復が待ちかまえているだろう。

どれほど過酷な犠牲になるかについても、考えないではなかった。

しかし、チェコの民心はその犠牲によって、間違いなくドイツの占領政策から離れるはず。

従って“ドイツ化”が失敗するだろうことは、亡命政府の望むところだった。

犠牲よりもプラスの方が大きい、と判断したのである。

こうして一九四一年の暮に亡命政府は、イギリス空軍機で、二人の特殊工作員をチェコに送りこむことになる。

秘匿名アンソロポイド(類人猿)作戦の責任を負った決死隊員は、ハイドリヒ暗殺の特訓を受けたチェコとスロバキア出身のイギリス軍青年兵士で、ヤン・クビシュとヨセフ・ガブチークだった。

深夜に落下傘でプラハ郊外に降下した彼らは、すぐに抵抗組織にかくまわれたが、二人の目的を知った活動家たちは、報復の犠牲はただごとでないと判断し、暗殺計画をやめるようにロンドンに打電した。

しかし、亡命政府の背後には、イギリス政府がついていた。

ミュンヘン会談でヒトラーから煮湯を飲ませられたイギリスは、現地からの要請に決して耳を貸さなかったといわれている。

5 ハイドリヒ暗殺のあとに top

少し先を急ごう。ハイドリヒの身辺を注意深くうかがっていた地下の抵抗組織に、やがて絶好のチャンスが訪れた。

ある日、ハイドリヒがプラハ郊外の別荘から、ヒトラーのいるベルリンに向けて、空港へ向かう予定行動がわかったのである。

アンソロポイド作戦は、決行ときまった。

圧政者を乗せた車を、プラハ北西のカーブ地点で襲撃すべく、綿密な計画が立てられた。

カーブなら車の速力が落ちるだろうから、狙いやすく成功率が高いと判断したのである。

この時点では二人の決死隊員のほかに、何人かの補助要員がついていた。

みなイギリスから空路ひそかに降下したメンバーで、総指揮を取るのはアドルフ・オパールカ少尉だった。

しかし、どうしてハイドリヒの極秘の行動予定が、地下潜行グループに通じたのだろう。

この事件についての数冊の資料を照合しながら事実関係を調べていくと、実名まであげて経過を明らかにしたのもある。

Xデーの四日前、ハイドリヒの執務室の柱時計が故障したため、秘書が市内から修理人を呼んだ。

修理工ヨセフ・ノボトニーは作業の合間に司令官の机上(きじょう)にある予定表を見た。

空港へ行く日時のほか、道順まで記されている。すばやくメモして紙屑籠へ捨てた。

出入口で身体検査があるので、持っては出られない。

ノボトニーの立ち去ったあとにやってきた掃除婦メアリー・スネロバは、屑籠の中身を袋にあけてごみ捨て場へ行き、それから数時間もしないうちにメモは地下組織に届いた。

司令官室の周辺にまで、そうした目が光っていたとは驚くべきことだが、この二人はその後どうなったことか。

その日―― 一九四二年五月二七日朝、ハイドリヒは出発の時間にやや遅れたため、護衛車なしで、ベンツのオープンカーを空港へと走らせた。

特殊工作員たちは、予定通りカーブ地点で、襲撃態勢に入った。

しかし、決定的瞬間に思わぬアクシデントが起きた。ガブチークの用意した組立て式軽機関銃が、故障して弾が出なかったのだ。

だが、危機一髪、クビシュが投げた手榴弾がベンツに命中した。

その傷が原因で、壊疽(えそ)を起こしたハイドリヒは、八日後に死んだ。

アンソロポイド作戦は、ついに成功したのである。

6 戒厳令と恐るべき報復 top

ハイドリヒ襲撃さるのニュースはすぐにベルリンへ飛び、ヒトラーは顔色を変えて激怒したという。

その復讐ともいうべき報復措置は、もちろんあらかじめ予想されてはいたものの、地下にひそんでいた抵抗者たちの想像をはるかに超えるものがあった。

すぐに戒厳令が敷かれ、夜間の外出が禁じられた。

道路も、通信も、レストラン、劇場も閉鎖、外出禁止時間に街に出た者は、ただちに射殺されるとした。

そして犯人を捕えた者、隠れ家を通報した者には一〇〇〇万コルナ(現在のレートでも約四○○○万円)の賞金を与えるが、逆に犯人をかくまいあるいは助け、その所在を知りながら報告しなかった場合は、本人と家族もろとも死刑と布告された。

こうしてレジスタンスの支持者はもちろんのこと、多少とも占領政策を白い目で見ていた者まで続々と逮捕され、すぐに処刑台に送られていった。

「五十人、百人、二百人という人たちが一瞬のうちにくくられ、屠殺用の家畜のようにトラックへ積まれて、コビリシヘ大量処刑に運び去られる。

この人たちの罪というのは、一体何なのだろう?

まずいえることは、無罪だという罪である」

すでに逮捕されて獄中にいた作家ユリウス・フチークは、ひそかに書いて外部へ持ち出された作品「絞首台からのレポート」にそう書き、さらに続ける。

「屍(しかばね)は積みかさなって、山になっている。

その数はもはや幾十でも幾百でもなく、幾千、幾万である。

たえることのない新しい血は、野獣たちの鼻孔を刺激する。

(中略)

彼等は労働者たち、教師たち、農民たち、作家たち、事務員たちを死に送る。

男たち、女たちはもちろん、子供たちまで虐殺し、一家全体を殺す。

村全体を殺し、焼き払う。銃丸による死は疫病のように国中をのし歩き、だれかれの区別はしない……」

戒厳令の布告から、わずか一週間ばかりの間に一万三〇〇〇人が逮捕され、一八〇〇人もが処刑された。

処刑者の氏名は、その日のうちにラジオを通じて公表され、新聞から街頭の張り紙にまで書き出されて、市民たちを恐怖のどん底にたたきこんだ。

フチークが「村全体を殺し、焼き払う」と書いたのは、「野獣たち」のもっともおぞましい報復の的とさわたリディツェ村だった。

プラハ北西二〇キロばかりの一寒村は、暗殺事件と直接的に何の関係もなかったにもかかわらず、六月一〇日、男たちは皆殺しにされ、女性たちは強制収容所へ、子供たちは国外へ連れ去られ、破壊しつくされた村は、一望の大地となって、完全に消されてしまった。

そして、たたみこむように決死隊員たち七人の悲壮な最期がやってきた。

六月一八日、彼らのアジトだったプラハ市内の聖キリルと聖メトデゥース教会が、激しい銃撃戦の修羅場となり、抵抗者たち全員が死に絶えた。

彼らは降伏の呼びかけに応じることなく、最後に自決の道を選んだのである。

top

****************************************

|