|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章

五章 テレジン収容所に残されたもの

|

|

|

|

冬のテレジン強制収容所正面入口(左)と獄窓(右)から

元はボヘミアの要塞だったテレジン強制収容所 |

|

寒さのきびしいテレジン強制収容所

1 ボヘミアの野をテレジンヘ top

第二次世界大戦下に、ナチス・ドイツはヨーロッパ中に各種の収容所網を張りめぐらせたが、チェコスロバキア最大の強制収容所テレジンは、プラハの北方約五〇キロ地点にある。

今もそのままの姿で公開されている収容所へと向かう。

車窓に流れるボヘミアの地は、どこまで行ってもなだらかな平野だ。

いくら走っても広告板一つない。

空は限りなく青く、小麦畑はみごとな黄金色である。 |

収容所入口右側に広大な墓地が……

|

この前来た時の一望の雪景色とは逆に、なにもかもがぎらぎらの炎天にさらされている。

そのせいか、冬期と同じに人の姿はなく、すれちがう車もまた極端に少なかった。

私の頭のどこかに、まだリディツェ村の惨劇が尾を引いている。

この道跡を北へ北へと進めば、ほどなくして国境へ出るが、そのすぐ先がドイツの工業都市ドレスデンだった。

右へ曲がればポーランドも近い。

リディツェ村から国外へ連れ去られた子供たちは、やはり同じような風景を見ながら運ばれていったのではないのか。

などと考えているうち、記念館に展示されていた一通の子供の手紙が、ふっと脳天に浮上し、よみがえってくる。

「なつかしいおじさん、おばさん。ヤルシカはいま、ポーランドの街から、この手紙を書きます。

おばさん、私の両親のこと、何か聞いていませんか。

父のことはこの三週間、母のことはこの一六日間、私、何がどうなったのかぜんぜんわかりません。

いま私の持っているものといったら、あの時身につけていたものだけ。

ですから、何かすぐ送ってほしいの。お願いです。

第一に欲しいものは、食物と下着。それから、便せんと、ドイツの切手と針と、糸なんかもお願いね。

いつまでここにいるのかわからないので、できるだけ大急ぎで! ヤルシカ」

プラハにいる親族にあてた少女の手紙だが、前後の事情が闇に閉ざされたままの不安と、泣いても仕方なく、悲しんでもいられない切羽つまった生活状態とが、いじらしく訴えられている。

ヤルシカは、何歳くらいの少女だったのだろう。

どこで、どのようにして、この手紙を書くことができたのだろう。

そして、どのような運命をたどったのだろうか。……

おそらくこの手紙を最後にして、幼い命を終えてしまったのにちがいない少女のことを考えると、同じこのボヘミアで抵抗運動に身を投じて処刑されたヒロインの映画「マルシカの金曜日」が連鎖的に思い出された。

ヤルシカと名前もよく似ている。

美しく詩的な映像だったが、いささかの救いもない悲しいラストだった。

マルシカがリディツェ村の子供たちのことを知っていたかどうかは不明だが、幼い同胞たちのためにも、不法な侵略者に対して、黙って手をこまねいているわけにはいかなかったのだろう。

そんなだいそれた勇気を必要とした時代から、五〇年余が風のように通り過ぎて、テレジン収容所は古城のような重々しい壁と、その前の空地にびっしりと隙なく並んだ墓石とともに現われた。

短形の同じ墓標は、青草の間に点々と配置されていて、それは実におびただしい数である。

墓と墓との隙間にバラが植えられていたが、いっせいに咲き乱れたら、真っ赤なバラ園になるだろうと思われる。

城壁が一ヵ所だけ、アーチ状に開いたところが入口だった。

街路樹の影を踏んで歩いていくと、入口の周囲に色どられた白黒のまだら模様が、何とも異様で薄気味悪い感じで迫ってきた。

|

テレジン強制収容所のアーチ

「働けば自由になる」とはあるが………

2 アウシュビッツへの中継収容所 top

テレジン強制収容所は、元々は一八世紀の終りに築かれたボヘミアの要塞で、当時のオーストリア大公マリア・テレジアにちなんで名づけられたという。

しかし、要塞としての機能を果たすことなく、一九世紀には軍の駐屯拠点になり、次に獄舎となった。

やがて占領軍としてやってきたナチス・ドイツは、あまりにも多くの抵抗者たちを逮捕したため、プラハの刑務所だけでは足りず、第二次世界大戦の火ぶたが切られるとすぐに、テレジン要塞を強制収容所に作り変えたのだった。

周囲に深い濠が張りめぐらされているのが、逃亡者を防ぎ、一般から隔離するのにも好都合だっただろう。 |

洞窟のような収容所

|

同時に、周辺地区の住民を立退かせて、にわか造りの収容棟を無数に建て、町全体をゲットー(特定の居住地)にした。

テレジン・シュタットに送り込まれてくる人々は、ボヘミア、モラビアをはじめとする各国のユダヤ人が主力だったが、ほかに抵抗運動に参加した者や、それを支持し協力した者、あるいはナチの占領政策にとって面白からぬ者まで含まれ、その数はたちまちにして一〇万人以上にも膨張した。

元々は人口五〇〇〇人ほどの小さな町に、これだけの人員が詰め込まれたらどうなるかは、察するに余りある。

極限状況に追いやられた人々は、骨のようにやせさらばえて、次々と死んだ。

しかし、さらに送り込まれてくる人員は、死者数をはるかに上まわった。

そのためにテレジン収容所は、また新たな役割を果たすことになる。

いまは博物館になっている入口のキップ売場でもらったカタログによれば、一九四二年以降、次の三つの目的があったという。

一つは死の収容所へのチェックポイント(中継収容所)としてであリ、二つめは特に政治犯を処刑する虐殺の場=囚人たちの五人に一人は殺された。

三つめは国際赤十字などに対ずる偽装施設としてで、対外的にいかにもユダヤ人自治地区らしく見せたことだった。

しかし、特に主要な目的は以上の一で、過剰になった囚人たちを「選別」しては、強制労働に耐えられそうもない者から、続々と鉄道貨車で東へ移送した。

東とは、ポーランド国境に近いオシビェンチムである。

ドイツ名でアウシュビッツで知られる絶滅強制収容所は、ナチが全ヨーロッパに張りめぐらせた収容所群のなかでも、特に最大規模を誇るガス室付きの大殺人センターだった。

一九四二〜四五年までの三年間に、ボヘミア、モラビア、スロバキア、ドイツ、オーストリア、オランダ、デンマーク、ハンガリーなどからテレジンに送られてきた人々は約一四万人にもなる。

さらに戦争末期に一万三〇〇〇人からの人々がポーランド、ドイツの収容所から回されてきたが、その大部分は飢えや病いで弱りはてていて、ほとんどが到着したとたんに絶命した。

この頃にはチフスが蔓延(まんえん)し、それで犠牲になった人々も数知れない。

生きて戦後を見届けた者は、ほんの一部でしかなかった。

3 残された子供たちの絵 top

しかしテレジン収容所は、ナチによる残虐行為以外に、忘れてならないもう一つの特徴がある。

「みずから犠牲となりながらも、死の旅におもむく人々を最後まで励まし、守るうとした勇気ある人々がいた……」

と、カタログにも特筆されている。

当時のチェコの文化性の高さは知られているが、ここに連れてこられた人々の中には文学・演劇・芸術・音楽の様々なジャンルでの専門家と、救師たちが含まれていた。

本質的に自由を愛する彼らは、ナチの全体主義になびかなかったために、ことさら目の敵にされたのだろうと思う。 |

残された子供たちの絵

|

芸術家や教師たちは、自分もまた囚人の身でありながら持てる力を発揮して、明日の身もわからぬ人々に、生きることの希望や勇気を伝えてきたのだった。

それは収容所内の、子供の教育にまで及んだのである。

四年ほど前に、日本の各地で「テレジン収容所の幼い画家たち」展が、作家の野村路子さんら草の根の女性たちの力で開かれて反響を呼んだ。

テレジン収容所に残された子供の絵画約一五〇点が、展覧会という形式でははじめて多くの人の目にふれたわけだが、私も収容所内の子供たちが、何故これほど多量の絵を描けだのかが不思議でならなかった。

アウシェビッツや、ナチ収容所のほとんどを調べて歩いた私には、囚われの身となった子供たちに、そんなゆとりがあるとは信じられなかったのである。

しかし、ここテレジンだけは、他の収容所と異なる面があった。

まず子供の絶対数が多かったことである。家族連れできたせいもあったが、一五歳以下の子が一万五〇〇〇人も収容されていた。

そのうち一〇歳以下は親と一緒だったが、一五歳までの子供は、男女別の収容棟に分けられ、一日中強制労働につかなければならなかった。

女子が主として畑作業だったのに対し、男子はゲットーのバラック造りなどの資材運びが多かったという。

食物はカスカスで朝から晩までの重労働にあけくれ、やっと戻ってくる収容棟は壁に沿って並んだ木の三段ベッドと、細長い机とベンチにトイレだけ。

芸術家や教師たちは、そこで歌を教えたり絵や詩を書かせたり、朗読や芝居や、人形作りなどなど、子供たちの心に一点の灯をともし続けたのである。

もちろん非合法の授業だったが、監視のドイツ兵たちは、見て見ぬふりをした例もあった。

それのほうが管理上得策だったし、また模範的収容所として宣伝し、PR映画まで作った手前、ある程度体面をととのえておく必要があった。

しかし、戦争も末期となると、もうそれどころではなくなった。

「選別」は日常的になり、体力の落ちた子や、病気がちの子から先にアウシュビッツへと移送した。

もちろん大人たちも一緒で、子供たちを愛した先生たちも例外ではない。

解放まで生残った子供たらの数はまちまちだが、二〇数人から九四人、一〇一人という資料もある。

いずれにせよ一万五〇〇〇人もいた子供らはほとんどが、鉄道貨車に詰め込まれて死地へ旅立ったのである。

彼らが消えたあとには、隠れ家でアンネ・フランクが書残した日記と同様に、数十編の詩と、四〇〇〇枚もの絵画が残されたのであった。

4 アルバイト・マハト・フライ top

強制収用所跡を見るには、たとえ汗だくになってでも、ぎらぎらの陽射しの夏がいいと私は思う。

それは逆にいえば、冬に来るところではないということだ。

どんよりとした灰色の雲の垂れ込めるなか凍結した雪をギシギシと踏みしめて歩いたあの不快な感触が、まだ靴底に残っている。

有刺鉄線つきの高塀と、監視塔の下の道を身をすくめながら行くと、さながら囚人になったかのような気がしたものだった。

今度はあきらかにちがうと思いたかったが、入口から広場に入ったとたん、点在するいくつかのブロンズ像を見ただけで、やはり胸につかえるものがあった。 |

収容所の中庭

|

囚人たちの実態を形象化した人物像が、枯木のように直立し、折れそうな両手を胸に当てていたり、広げていたりする。

何体もある。その一つに顔面を布で披われ、後手にしばられて座り込むのは、胸のふくらみから女性と見られたが、処刑の前か拷問の後か。

ああ、ここは何度も来るところではないな、と思い知らされる。

広場から左に析れて、赤茶けた建物の間進むと、突き当たりの壁の一ヵ所がくり抜かれていて、その上にあの文字が目についた。

ABREIT MACHT FREI

ナチ強制収容所に共通して描げられた皮肉な標語である。

絵を残しだ子供たちもまた、朝晩この下をくぐって、ゲットーへの労働に狩り立てられたのだろうかと思う。

労働によって自由が得られるどころか、極限へと追われていったわけだが、標語の先はいくつもの収容棟が隙なく並んでいた。

定員が六〇人なのに、その倍以上も詰め込んだという雑居房に、死刑囚のための独房もある。

その独房も処刑が間近に迫った囚人用には、窓がなかった。昼も夜も、完全な暗闇の小空間である。

その一つにオーストリア皇太子を暗殺したガブリロ・プリンツィプがいたという標示があった。

これはかなり古い話だ。一九一四年六月のことだったが、サラエボでの何発かの銃声が第一次世界大戦の契機となったのは、私も知っている。

プリンツィプは未成年者だったので、銃殺をまぬがれてここに閉じこめられたが、処刑を待たずに病死した。

いくつかのブロックを見ていくうち、広い洗面所つきの見まちがえるばかりの大部屋があった。

並んだ蛇口の上には、大鏡まではめこまれてある。

国際赤十字視察団が訪れた際の、特別な収容棟だという。つまり、やらせのブロックだった。

囚人たちが特別室を使用したのはたった一日だけで、洗面所に蛇口はあっても、水も湯も出なかった。

そして、視察日の前日に二万三〇〇〇人もの囚人たちが、目ざわりな厄介者としてアウシュビッツヘ移送されたのだった。

国際赤十字団はまんまと裏をかかれたわけだが、よほどお人好しだったか、それともナチと闇取引をやったか。

案内人に続いて、トンネルをくぐり、収容所のもっとも奥まった場所へと進む。

特に政治犯のために作られた重要施設は、城壁の外になっているのだが、もちろん周囲は有刺鉄線付きの高塀が張りめぐらされ、各所に監視塔が屹立していて、やけにものものしい空気だった。

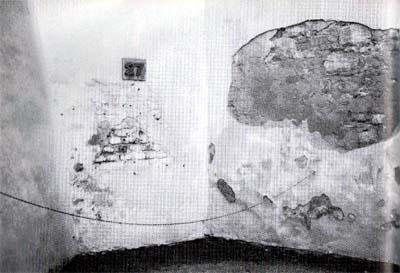

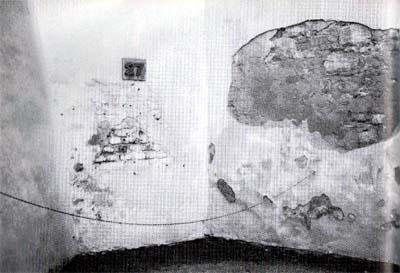

5 (27)は銃殺の壁だった top

|

囚人ベドジフ・ブリックが収容所で描き残した絵

|

「死の壁」27の番号下が処刑場跡

|

ここにも広場があって、左右に雑居房、独房などがトーチカのように配置されていた。

低い屋根と、窓の少ないコンクリートの建物で、冬はやたらと寒く、夏はまた熱がこもっていたたまれず、しかも木製のベッドは壁に沿って四段だ。

今まで見てきたのよりも一段多くて、一室に六〇〇〜七〇〇人もの囚人が身動きもできずに、床にも肩を並べて寝たという。

処罰のための独房は一九〇ヵ所。一人ずつが収容されるのかと思ったら、そうではなく、一室に一八人もが押し込められた。

念のため、重い木の扉を開けて入ってみる。まさにビジネスホテル並みだった。

左側に木のベッドと便器一つ。こんな小空間に、どうやって一八人もと呆(あき)れ驚く。

「収容者は三〇分置きに交代して、ベッドに横になりました。

だから、一日のうちに一人が横になれるのは、合計してもせいぜい二時間ちょっと。

あとは昼も夜もひしめき合っての立ちずくめですよ。あなただったら、どのくらい耐えられますか?」

と問いかけられても、さあと首を傾げるよりほかにない。

まるでアスパラの缶詰と同じだ。それが来る日も来る日も続く。直接暴力は加えられなくても、すごい拷問である。

いや、その独房ラッシュにも終りがないわけではなかった。

最後に案内されたのが、広場の突端の三角地点で、一段高いところ。

(27)の番号が標示されている。

白壁の中央部が無数の弾痕ではがれ落ち、赤レンガが露出している。

ブスブスと穴だらけにされたレンガは、白壁のなかに地肌がむき出していて、まるで血塊のようにもにえる。

処刑場だった。

ここまできて、囚人たちは銃声一発、やっと自由になれるということか。

私はやりきれぬ思いで、しばらくの間、銃殺の壁の前に立ちつくしていた。

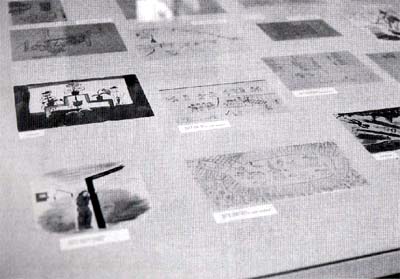

さて収容所内で、子供が書残していったという絵画だが、テレジン市内にあるゲットー博物館と、プラハに戻ってユダヤ人地区の小さな博物館で、そのオリジナルを見ることができた。

プラハ市内のほうは、ホテル・コンチネンタルから歩いて五分ばかりの近距離だったので、自由時間に何度か足を伸ばしてみたが、いつ行ってみても大勢の観光客で溢れている。

ユダヤ教会のことをシナゴーグというが、その独特のノコギリの歯のように切れ込みを入れた屋根が見えるあたりから、ユダヤ人街の狭い道は人と人でごった返している。

なるほど、その独特の風情は、ユダヤ人が住みついた一〇〇〇年もの昔を偲ばせて、いまではプラハの名所の一つなのだった。

旧ユダヤ人墓地をはさんで、クラウスシナゴーグ、ピンカスシナゴーグなど、いくつかのユダヤ博物館がある。

一枚のチケットで、そのすべてを何回でも見ることができるのが便利である。

ピンカスシナゴーグには、ユダヤ教関係の資料や宝物などが展示されている。

見物人の流れについて地下へ降りると、円型の壁一面に名前と年月日が刻まれていた。

アウシュビッツなど、ナチ強制収容所で犠牲になったチェコ在住のユダヤ人と、その死亡年月日だった。

|

とうてい見切れるものではないほどの量である。

その数七万七二九二人!

犠牲者数もさることながら、よく名前から死亡年月日まで調べあげたものと、私はそっちの方に驚き感心する。

過去を水に流すのが得意な日本人とちがって、草の根を分けてもナチ残党を追跡する執念を思い知らされたかのようで、溜息が出る。

地下室を出て、旧ユダヤ人墓地へ。墓地の間を縫っていく一本道は一人しか通れず、行く人来る人で長蛇の列だ。

死者の職業まで象徴的に刻まれたそれぞれの墓石は、個性的で興味深かったが、ほうほうの体(てい)で引揚げて、墓地の出入口のすぐ横にあるネオロマネスクふうの建物へ向かう。

絶滅強制収容所といわれたアウシュビッツの女囚たち

|

プラハにあるユダヤ人墓地

移送されたアウシュビッツで、女性と子供たちは裸でガス室へ

|

|

子供たちは多量の絵を残していった

|

6 少女はまばたきもせずに top

ここが、私のねらいをつけていたところ、テレジン収容所で子供たちの残した、絵画館である。

三階建てのミニ博物館は、ダビデの星の刻印をつけた入口からして、またまたの行列だった。

やっとのこと展示室に入っても、人を掻き分けて前へ出ないことには、よく見えないのが残念である。

子供たちの造作ともいうべき絵画は、今こんなにも多くの人に見られるとは予期してなかったにちがいない。

どれもこれもひっそりとした感じで、つつましくも痛々しかった。

大きな画用紙に、堂々と色鮮やかに描かれた作品がないせいだろう。 |

声なき声が語りかけてくる

|

ドイツ兵の目を盗んで、こっそり書かれたのだから無理もないが、それはノートを破った一枚だったり、ポスクーや計算用紙の切れはしだったりで、鉛筆書きもあれば貼り絵もある。

彩色は、せいぜいクレヨンか色鉛筆どまりだった。

ほとんどの作品に、作者名と年月日があるのは、先生が意識的に指導したのか。

そして説明に、アウシュビッツへ移送された年月日が添えられている。

一同が死の収容所に移送されたのは一九四三年からで、もっとも多いのは四四年春から秋にかけてだった。

描かれたテーマはいろいろである。失われた過去の生活はよほど鮮烈だったらしく、両親や兄姉、妹弟たちとの生活や、友だちとの遊びに、ペットの犬や猫まで出てくる。

小鳥や蝶々は、羽根があるから、どこへでも自由に飛んでいける。

食事風景もあれば、お菓子の種類なんかも豊富だった。

それはもはや思い出のなかにしかなく、絵の世界でしかない。

現実にあるのは、もっぱら過酷な収容所生活で、その一コマずっがリアルにとらえられている。太陽の下で絞首台に吊された囚人の姿まであるのに、ぞっとする。

私は人混みに押されながら、その一枚ずつを見ていった。

雑踏のなかで、それもごく短時間では、絵にこめられた一人ひとりの心中を汲み取ることはむずかしかった。

いや、たとえどんなに時間をかけて、じっくり見ることがだきたとしても、それはやはり不可能だっただろう。

|

マルシット・ウルリチョバ(1931/ 6/18〜1944/10/16)

|

作者不詳

|

収容所内で子供たちに絵を

教えた画家のフリードル・

ディッカー・プランティズさん

|

リディツェ村の子供たちのモニュメントと同様に、一人ひとりの声なき声が、あまりにも多くのことを訴えているように思えてならない。

すぐ横で、ささやくようなドイツ語が耳に入った。

何氣なく見ると、小学生くらいの金髪の女の子を連れた若い夫婦だった。

一枚の絵の前で、母親が腰を低くかがめるようにして、説明している。

それを聞く女の子は、まはたきもせずに作品を見つめながら、かすかにうなずいた。父親は黙って立ちつくしたまま。

私は、若い夫婦の心中を思い、いたたまれなくなった。

絵を残していった幼い生命を奪ったのは、ほかならぬ同胞たちであり、彼らの柤父たちだった。

それを確認しなければならないのは、どんなにつらいことか。

しかし、そのつらさに耐えて、若い夫婦は自分たちドイツ民族による加害の歴史を、子に伝えようとしている。

リディツェ記念館でも、訪れる外国人の大半がドイツ人と聞いたが、戦争責任を追及するひたむきな姿勢に心うたれる。

では、私の場合はどうか。

そのナチス・ドイツと軍事同盟を結び、侵略の牙をアジア諸国に向けていったのは日本である。

私たちも、決して無関係とはいえないのだと思う。

人波に続いてさらに進むと、幼い作品群にはさまれて、一人の女性の顔写真が目についた。

フリードル・ディッカー・ブランディズ、画家、四四歳と説明されている。

大きな黒目の知的な表情に、口元のあたり微笑がただよう。

収容所内で子供たちに絵を教えた先生だ。といっても、もちろん囚人の一人である。

彼女は絶望的な日々の子供たちを助けようと、あらかじめ多量の画材を持てるだけ持ってやってきたのだった。

そして、子供たちと運命を共にした。一九四四年一〇月六日、三〇人の子らとともに、アウシュビッツへ。――

フリードル先生は、さぞかし子供たちの希望の星だったことだろう。

子供たちが消えたとき、星も消えた。

ご苦労さまでした……と、私は心の中でつぶやさながら黙礼した。

top

****************************************

|