|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章

四章 リディツエ村の傷痕は消えず

|

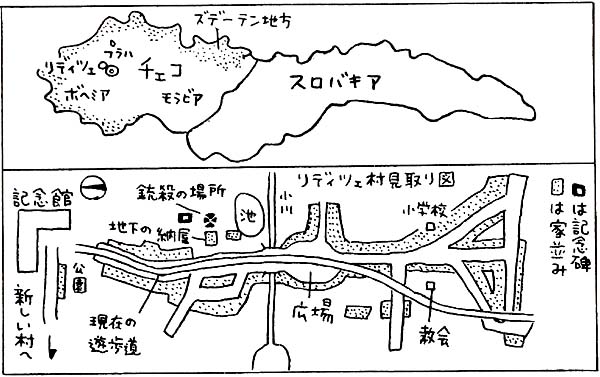

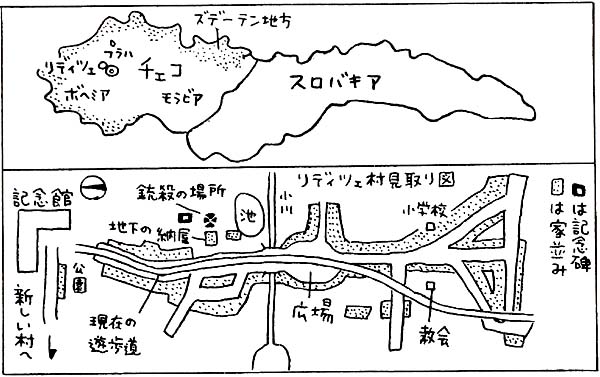

第2次世界大戦当時のチェコスロバキアとリディツェ村の見取り図

|

|

記念館の展示の前でマリエ・シュピコバさんと筆者

1 リディツェ村再訪 top

アトリエのモニュメントを見たあと、親切にしてくださったフェクソーバさんと別れを告げて、車はそのまままっすぐリディツェ村へと向かった。

現地にはたまたま初めての運転手さんだったが、目的地に近づきさえすれば、今度は迷うことはない。

私のほうで道案内できる。

「日本はずいぶん遠い国なのに、一年もしない間に、またもや来てくださるとは……」

村役場で待っていてくれたスカーラ村長は、私を思い出してくれたのか大きな手で握手を求め、親しみをこめた笑顔だったが、少々呆れたような口調でもあった。 |

故マリエ・ウチヒローバさん

|

何がそんなに気に入ったのか、といわんばかりである。

気に入ったのではない。戦争の実態を後世代に伝えたいためだ。

この前は暮も迫っていてせわしなかったので、もう少しくわしく知りたくて、と私は再訪の意志を説明しなければならなかった。

「こちらの一番いい季節は、六月ですよ。

世界中から贈られてきた一万株以上ものバラが、いっせいに咲きますからね。

もちろん、日本の広島からのバラも、です。その時まで、ここにいらしてはどうですか」

ハッハハハ……と、スカーラ忖長は破顔(はがん)一笑して、横に立っていた白い半袖シャツ姿のメガネの女性を、紹介してくれた。

「あなたからのご指名の人、マリエ・シュピコバさんがお待ちかねですよ」

「あ、それはそれは!」

と私は恐縮しつつも、こちらの要望がちゃんと届いていたのに、内心ほっとする思いだった。

「遠いところから、よく来てくれましたね。今日は私、とってもいい日です」

シュピコバさんは、上背があって伸びやかな方である。

背筋も腰もシャンとしていて、陽焼けした顔も健康そうだった。

事件当時はまだ子供で、一〇歳だった。ということは、私とほぼ同じくらいの年頃になる。

この前来たときに、悲痛な体験を聞かせてもらったメロスラバ・カルボワさんは、当時一九歳の女性だった。

カルボワさんだけの聞取りで時間切れになってしまいたから、次の機会にはぜひ子供だった人の証言を、と考えていた。

というのは、リディツェ村の女性たちの場合、一六歳を境にして、その体験が全く異なるからである。

一六歳以上は例外なくドイツの強制収容所送りになったが、一五歳までの子供たちは男女を問わず、みな国外へ連れ去られた。

運よく生還できた子供は二割ほどでしかない。

第二次世界大戦にまつわる貴重な証言者といえるだろう。

しかし、戦後も五〇年となれば、その証言者も高齢化し、先細りしていくのは避けようもない。

直接的な話を聞けるのも、もはや時間の問題なのだ。

ましてやリディツェ村の事件からは五三年日ということになる。

当時一〇歳の少女も、六三歳になるというわけだった。

2 母と子のための家並 top

|

元のリディツェ村。小学校と右に教会があった。

村役場で迎えてくれた村長さんとの挨拶もそこそこに、私はシュピコバさんと一緒に記念館へと足を向けた。

館の方に個人的な何枚かの写真も展示してあるということで、そこで当時のお話を取材したほうが、関連資料も含めてより肉付けできると思ったからである。

外に出ると、一瞬目がくらむばかりの陽光だった。

盛夏(せいか)の太陽が、ちょうど頭上にある。

かなりの熱気だったが、日本とちがって湿気が少ないので、じっとりと汗ばむ暑さでないのが助かる。

村役場のあるあたりは、ニューリディツェと呼ばれて、学校や保育所や文化施設が肩を寄せ合っているのだが、逆に東へと向かう。

メイン通りの先の、八角形の屋根をつけたモニュメントを目指して歩いた。 |

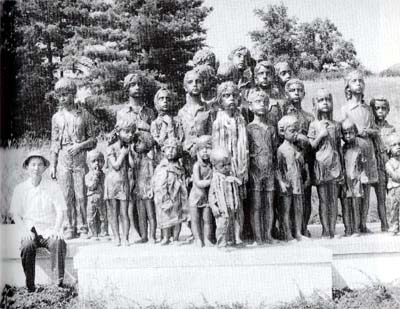

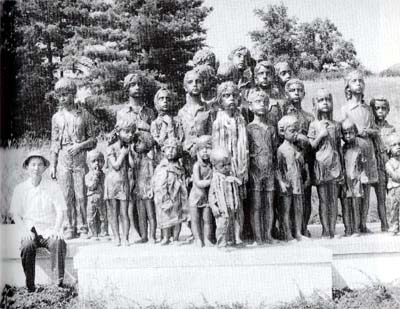

リディツェ村に建てられた子供たち群像と筆者

リディツェ・メモリアル、右に記念館

|

一九五〇年代に作られたというリディツェ・メモリアルである。

通りの両側には、赤い屋根をつけた同じ造りの家が、一定の間隔できちんと並んでいる。

みな二階家で、三角形の尖った屋根に赤レンガの煙突が突き出ている。

垣根の奥には乗用車もあれば、きれいな花壇もある。

「このあたりは、戦後すぐに政府が復旧に乗出して、家もその予算で作られました。

建設工事には国内はもちろんのこと、国外からも駆けつけてくれたのです。一五〇戸ほどあります」

と、シュピコバさんが、歩きながら説明してくださる。

「つまり、ここに戻ってきた母と子のために、用意されたのですね」

「ええ、一四三人の女と、一七人の子供たちのために、です」

「そうですか……」

社会主義の名を借りた全体主義の政府でも、そのくらいのことはしてくれたのだ。

しかし、やっとのこと故郷の跡地に生還できたものの、そこはただの大地でしかなく、父も兄も夫も、一五歳以上の男たちは誰もいなかった。

家はできても、みな女と子供ばかり。そんな村の生活を考えるのはつらい。

傷はまだ深くこの人の心の奥に疼(うず)いているのにちがいない。

当時のリディツェ村は一〇五戸の約五〇〇人が住んでいたが、農業は四戸でしかなく、あとは隣町クラドノの鉱山や工場勤務だったという。

侵入者たちは深夜に襲ってきたので、家を留守にしていた男たちは、たまたまその日が夜勤に当たっていた者くらいだった。

勤務を終えて朝帰りした者たちと、不隠々空気を察して途中で逃げた者まで、例外なくつかまって殺されている。

それらを含め計一九二人の男たちが、何がなんだかわからぬままに犠牲となった。

メイン通りの端に位置するモニュメントの横に小さな記念館はあるのだが、このあたりは高台になっていて、南面一帯にひろがる戦跡地帯が一望に見渡せる。

そこが、元のリディツェ村だった。

冬に来た時には、全く人影のない静寂そのものの大地で、遠くの彼方の樹海が北風にごうごうと唸っていた。

見物人がたまにしかこない冬期の記念館は、あいにくと休館中だった。

館長のはからいで特別に入れてもらえたが、暖房はなく、冷凍室のような寒気に震え上がったのを覚えている。

|

村から強制収容所送りになった女性たち

|

3 大きなリボンの少女が…… top

再び記念館の展示室に入る。教室二つ分くらいの広さでしかないのだが、小さいなりに必要な資料がよくそろっていて、村の惨劇が視覚的にわかりやすく構成されている。

地下室の小ホールでは、二〇分ほどの記録映画も見ることができるので、初めての人なら映画を先にした方がよいのかもしれない。

展示室には、シュピコバさん関係の写真が、何枚かあった。

「これが、私ですよ」

と指さした一枚は、リディツェ小学校二年生の集合写真だった。

四〇人ばかりの子供たちの最上段、左から三人目ある。当時から背は高かったらしく、だからうしろに回されたのだろう。

頭に大きなリボンをつけ、ちょっと顔をあお向き加減にして、口元をゆるめている。

「あ、かわいいですね!」

「そりゃ、まだ一〇歳だから……」

ゲラゲラと、おかしそうに声を上げて笑う。

「前の列の男の子、そうとう腕白めいたのがいますね」

「ええ、そりゃいましたよ。おどけたのや勉強嫌いのや、いたずらっ子がね」 と、うなずき、

「このなかで、戦後どうにか無事に戻ってこれたのは、三人だけ」

「……三人? まんなかの男先生は?」

シュピコバさんは、にわかに表情を引きしめて、首を横に振った。もう、さっきの笑いは消えていた。

展示室の奥の正面壁には、殺された男たちの遺影が一枚ずつ、壁から浮き上がった空間にとめてある。

なかには名前だけで、顔写真のない人もいる。三〇〇人近い数だから、かなりの面積をとって、びっしりと並んでいる。

右の上段に、シュピコバさんの父と兄の写真があった。

もちろん、若い日の面影のままである。

別にお母さんの写真もあった。これは戦後の娘との再開スナップである。

過酷な強制収容所生活で疲れはてた病床のお母さんは、スカーフを首に巻いてやっれた顔を隠し、ハンカチを目に押しあてている。

娘は、お下げ髪のふっくらとした横顔だが、これまた涙をぬぐっている。

「母は、それから三ヵ月後に、亡くなりました……」

私はぎくんとして、なんと言っていいのか、わからない。

たった一語に、万感の思いがこめられている。

話す方もつらいが、聞く方もつらい。ああ、ナチによる犯罪行為は、決してその日その時だけで終らなかったのだと思う。

一九四二年六月九日深夜、リディツェ村の家々を襲ったSS大隊とゲシュタポ隊員は、一五歳以上の男たちを、一人残らず銃殺したことは先に書いた。

では、小学校に集められた女性と子供たちは、その後、どのような運命をたどったのだろうか。

次に、シュビコバさんと、当時一九歳たったカルボワさんのお話を紹介したい。

カルボワさんの分は、昨年作の収録である。

4 マリエ・シュピコバさんの話(I)

top

あの夜、家の扉が澂しくたたかれて、武装したゲシュタポがドカドカと踏込んできました。

その音が、それまでの私たちの幸せを、根こそぎ奪っていく前兆だったのです。

私の家は、リディツェ村九三番地、村の入口に近く、彼らはおそらく一番先に襲ってきたと思います。

ですから、全くの寝耳に水でした。父や母の恐怖の顔が忘れられません。

父はクラドノの製鉄所に勤めていましたが、ほかに母と祖母と兄と、五人家族で、家にはアヒルもいれば豚も飼っていました。

「すぐ着替えて外へ出ろ。ぐずぐずするな! 貴重品も持つんだ。

ただし、一五歳以上の男たちは、ちょっと後に残れ!」

と、彼らは、自動小銃を突きつけて、わめくように言いました。

何が起きたのかはわかりません。とにかく緊急事態が発生したのです。

でも、私たちはまたすぐに家へ帰れるくらいのつもりで、大事なものだけを持って外へ出ると、小学校へ。

それが、父と兄との一生の別れになるなんて、夢にも知らずに、です。

学校へ着いたとたん、廊下に並ばせられ、お金や宝石や、貯金通帳など、みんな取られてしまいました。

彼らは一時預かるとかいったけれど、いくつかの籠にどんどん投げ入れられて、……ああ、これじゃ戻ってこないな、と思いましだけれど、銃を突きつけられている以上、どうすることもできません。

やがて、私たちはトラックに乗せられて、出発しました。

トラックは幌付きでしたので、その隙間から外が見えました。

「あ、家が燃えている!」誰かが、さけんだの。

見ると、あちらこちらの家に、本当に赤い火がめらめらと。

私は納屋に置いてきたアヒルが、かわいそうで、かわいそうで……。

だって、卵を生んだばかりのもいて、数日前から親鳥が身動きもせずにあたためていたのです。

着いたところは、クラドノの、ゲシュタポ本部近くの学校でした。

わらゴザを敷いただけの体育館に、三日間いましたね。

そのうち、私たちは、母親と引離されることになりました。

もちろん、みんな必死で母親にしがみつきましたよ。

泣いてわめいて叫んで、テコでも離れまいとしたんですけどね。

「おまえら、命が惜しくないのか!」

拳銃が天井に向けられてパパンと発射され、ひるんだ隙に彼らは、母から子を力ずくで引きはがしていったのです。

まるで、手足をもぎ取るように。

武装した五〇人からが相手では、か弱い女性と子供たちだけでは、どうすることもできません。

|

小学二年生時代の「これが私」と指さすシュビコバさん

|

5 マリエーシュピコバさんの話(Ⅱ)

top

こうして一かたまりとなった子供たちは、それぞれ名前と番号つきシールをつけさせられて駅へ行き、列車でポーランドのウズンヘ。

高い塀と鉄の扉のついた建物で、元は工場のようでした。

窓に鉄格子がはまっている床に、夜もそのまま寝かせられ、みんな泣いて親兄姉たちの名を呼び続けましたよ。

そのうちゲシュタポが、医師団をつれてやってくると、念入りな「選別」が始まりました。

目の色と髪の色からはじまって、彼らの気に入った子が、横の列に並ばせられました。

選ばれたのは九人で、ほんの一割ほどですが、なぜか私はその中に入ったのです。

九人はポツナニ近郊の児童施設送りになり、そこでは草むしりなどの仕事の合間に、ただただドイツ語を強制されました。

待遇はなんとか人並になったけれど、ゲルマン系に似た子を選んで、どこまでドイツ化できるかのモデルだったのかもしれませんね。

別れた友だちはどうなったかって?

ええ、もちろん、私たちには何もわからないの。

でも、その子たちは、一人として帰ってこなかったのです。

あの時、悲しそうな顔で手を振っていた一〇〇人からのお友だちは、おそらくポーランド東部のヘルムノ収容所へ送られ、処刑用ガス車両で殺されたものと見られています。

強制収容所にまだガス室ができる前は、みんなガス車に詰め込まれて、殺されたのですよ。

さて、その後です。

私は、施設にやってきたドイツ商人に引取られました。

シラーさんといい、ポツナニに家がありました。

お子さんをなくしてしまい、きっと寂しかったんでしょうね。

一九四三年八月のことでした。

暮し向きはまあまあで、私は国境近くで親を失った孤児と施設から言いふくめられ、小さかったせいか、わりと可愛がってもらえたと思います。

お二人とも、物静かなおっとりとした方でした。

「インゲボルグ・シラー」

それが、私の名前になりました。

もうその頃になりますと、私も日常的にドイツ語が使えるようになっていました。

かわりにチェコ語は忘れ、あの悲しい事件も悪い夢みたいに思えてきました。

でも、夢ではありません。祖母も父母も兄も、心の中に生きているのですから。

|

戦後、病院で母と対面するシュピコバさん

|

戦後、証言台に立つ若さ日のシュピコバさん

|

6 マリエ・シュピコバさんの話(Ⅲ)

top

やがて、戦局が悪化するのに伴い、一家はベルリン郊外へ引っ越しましたが、すぐに敗戦です。

戦後の混乱はひどく、ラジオや新聞が繰返し尋ね人の放送をするようになったのは、しばらくしてからです。

行方不明になったままの子の“里親”探しも始まりました。

それを耳にしたシラー夫妻が、私を連れてベルリンの事務所に出頭したのは、翌四六年の夏でした。

事務所には、リディツェ村から連れ去られた子供たちの、写真入りの調書もありました。

そこに、私の顔写真があるのを見たシラー夫妻の、驚きといったらありませんでした。

もうナチの断罪が始まっていて、シラーさんは私を拉致(らち)したと疑われたらしく、別れの言葉をいうひまさえなく、姿を消してしまいました。

八月にチェコの救援委員会がやってきて、私は祖国に帰りました。

あの日から四年が過ぎて、私は一四歳。父も兄も祖母もいなくって、残されていたのは母だけ。

プラハの病院に寝ていた母を見舞いましたが、四年もの別離のせいか、とっさに母は私を信じられず、一言ふたことだけであとが続きません。

長いこと胸にためていた思いを口にしたのでしょうが、私はチェコ語がわからず、母はまた私のドイツ語が通じないのは、ほんとにみじめでした。

しかも、強制収容所帰りの母は重い結核で、伝染するといけないとのことで介護もできないでいるうち、三ヵ月ほどであっけなく息を引取りました。

私は天涯孤独の身になったのです。

それからというもの、叔母に引取られて育ちましたが、後で結婚して母になって、私は母の心境がどんなだったかがよくわかりました。

ある日突然に夫や子を奪われた母性くらい痛ましいものはない、と。それは、とうてい言葉や文字であらわされるものではありません。

ところで、シラーさんのその後ですが、実は事件から三〇年も過ぎてから、私は消息を求めてポツナニを訪ね、バルコニーのあった、あのなつかしい家を見つけたのです。

扉をたたくと見知らぬ人が顔を出しましたが、シラーさんがどこへ行ったのかは不明でした。

私をめぐってナチに加担したと受けとられたのではないかと思うと、いたたまれない気がします。

被害者だった私は、恩人だった夫妻に、とんでもない迷惑をかけたのかもしれません。

戦争は、いつまでたっても、私を追いかけてくるのですよ。そう、この世に生きてある限り……。

|

当時のリディツェ村の惨状(左=前傾写真、右=拡大写真)

|

7 メロスラバ・カルボワさんの話(I)

top

|

惨劇を語るカルボワさん

当時、わが家は、リディツェ村八三番地にありました。

私は一九歳、一年前に高校を終えて、クラドノの銀行に勤めていました。ええ、まだ独身でした。

結婚話もないではなかったけれど、ずっと先のことだと思ってましたね。

家は、父母と祖母と、学生の妹と五人家族です。

|

証言者メロスラバ・カルボワさんは

娘時代の自分を指し示す

|

祖母と母はリディツェ村で生まれて育ち、父は東チェコの出で、腕の立つ料理人でした。

年齢ですか?

父は五〇歳、母は四九歳、父はスロバキアで働いていたのですが、一九三九年に故郷へ戻ってきたのです。

村に落着いた父は、その技術を生かして、料理の講習会を開いたり本を書いたりして、みなに親しまれていました。

さて、あの恐ろしい事件について、お話ししなければなりません。

いま思い出しても、なんだか身の毛のよだつような気がします。

ハイドリヒが暗殺されてからというもの、その復讐というか報復は大変なもので、朝がくると何かが起きるのではないかと胸騒ぎがし、夜に家族の顔を見ると、ああ今日も無事だったと胸をなでおろす日々でした。

ラジオのニュースは、毎日のように事件の容疑(といっても何もないのに)で、殺された人たちの名前と人数を告げていました。

心臓が凍りつくほど怖かったですね。

やがて事もあるうに、私たちの村が彼らの餌食(えじき)になってしまったわけですが、女性と子供たちは村の小学校から、クラドノの高校へとたらい回しにされたのです。

一五歳以上の男性は、もう誰ひとりいません。

とっくに銃殺されてしまったとは知るよしもなかったけれど、その私たちも、次に大勢の子供たちと引き離されて、クラドノ駅から汽車に乗せられました。

といいましても、八八歳のおばあさんまで足を引きずりながらですから、ひどい話ですよね。

私は母と妹と一緒でしたので、おたがいに何かと心強く、励まし合うことができたのは幸せだったかもしれません。

二日間も汽車に揺られて、小さな駅に着きました。

ゲシュタポの制服に身を固めた女性兵士が犬と待ちかまえていて、ぐずぐずしている者には、狂ったような暴力を振るいました。

これが同じ女性かと思うほどでした。

駅から少し歩くと、やがてALBEIT MACHT FREI(アルバイト・マハト・フライ=労働は自由への道)の看板が見えてきて、後でわかったことですが、そこがベルリン近郊八〇キロにある女性だけの強制収容所ラーフェンスブリュックでした。

収容所の広場の右側には木造の建物があって、病院のような感じです。窓からのぞいていた女性が、

「どこから末だの?」

と、チェコ語でたずねました。もしかして同胞かと思ったのでしょう。

「私たちの子供は、どこにいるの?」

と、誰かがすがるように聞きましたが、相手は首を振るばかりです。

「知らない。ここには、子供はいない」

それからシャワー室ヘ。みんな衣類を脱がされて、順番を待ちましたが、年頃の娘が大勢の前で全裸にさせられるなんて、いくらなんでもあんまりだと思いました。

頭髪にシラミがいないかどうかも、調べられました。

彼らはチフスの発生を恐れていたのでしょう。

そして、みんなと同し服を着せられて、番号で呼ばれることに。

今も忘れやしません。私は一一七八九番でした。

でも、私たちは何故こんな目に遭わなくてはいけないのか。

理由がさっぱりわからず、どうしてどうしてと、考えることはそればかりです。

やがて、きびしい労働が、その問いかけさえも奪ってしまい、一日一日を生きのびることだけの生活になっていきましたけどね。

|

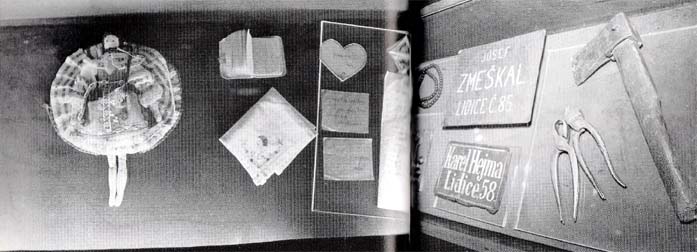

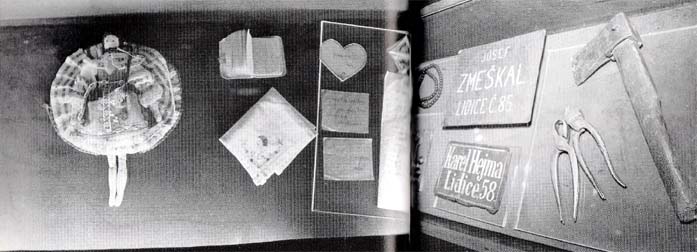

女の子たちのあどけない遺品 遺品のかずかず

|

8 メロスラバ・カルボワさんの話(Ⅱ)

top

そうして結局、強制収容所に三年問を過ごしたわけです。

特につらかったのは一九四五年の春で、飢えと寒さと病気でみなバタバタと倒れ、またたくまに息を引取っていきました。

私たち三人は、なんとかがんばり通しましたが、ソ連軍が近づいてきたある日、囚人たちは西へ移動することになりました。

死の行進と呼ばれています。

歩けない老人と病人は残りました。

私たちはもう骨と皮ばかりで、立っているのもやっとだというのに徒歩で行くわけですから、それは大変です。

まるで幽霊の行列ですよ。座り込んだら最後で、すぐにズドンと撃ち殺されました。

三日三晩歩いて、もうこれでおしまいかと思った頃、いつのまにやらドイツ兵は姿を消していました。

取残された私たちですが、言葉のわかる民族同士で集まって、さて、これからどこへ行こうかと話合いました。

「どこへ行くたって、今どこにいるのかもわからかいよ」

母が、泣きそう々声で言いました。

「それでも、生きているのよ私たち。もう少しがんばれば、きっと戦争は終るわ」

妹は、まだ若さの体力が残っていたんですね。

「そうよ、ドイツ兵がいなくなったんだから、とにかく自由になったのよ」

と、私。自由になったのはいいけれど、生きるか死ぬかという不自由さと紙一重でした。

でも、人数を調べるとチェコ人は六三人いて、うち四六人がリディツェ村の顔見知りでした。

それが、とっても心強かったですね、いざという時に頼りになるのは、やっぱり心の通じ合った同士です。

私たちのグループは、歩いていくうちに、林の中でチェコの男性たちに会いました。彼らは別の収容所から逃れてきたのです。

男性群に守られて林の中に泊り、朝になると、目の前にソ連軍が来ていました。

そこで戦争が終ったことを知り、やっとのこと危機を脱出したのです。

迎えのトラックが来て、ドイツからチェコの国境を越えましたが、その時はじめて、村の男性たちの消息を知りました。

村は完全に破壊されて荒野となり、男性たちは、もう誰もこの世にいないというのです。

あの朝、私たちが小学校に拉致(らち)されている時、一人残らず殺されたのだ、と。それか聞いた時のショックといったら!

でも三年も前に父が死んでいたなんて、とっさに信じられませんでしたね。

あれから、ずっと父の面影を心にあたためていたんですから。

クラドノに着いたのが、六月二日でした。

村までは近いのですが、しばらくは怖くて怖くて、とても戻る勇気がありませんでした。

事件から満三年が過ぎた六月一〇日、あの惨劇の記念日に、私たちはトラックでなつかしの村へ帰りました。

ほんとに、村は一軒の家さえありません。みんな嘘(うそ)のように消えています。そして、父も恋人たちも……。

昔と変わらないのは、はるか彼方の樹海と青い空だけです。

大勢の人が集まっていて、大変な歓迎を受けましたが、父が死んだのを確認しなければならなかったのは、心臓をもぎ取られるようでしたね。

「子供がいない。あの子は、一体どこへ行ってしまったの?

早くはっきりしたことを調べて! 教えてください!」

と、母親たちは、口々に政府と行政の関係者に泣きながら訴えました。

わが家は、母と妹と私の三人が生残りましたので、まだよかったのです。

周りは、もっともっとつらい思いをした人ばかり。

しばらくの間、泣き声は絶えず、やっとのこと戻ってきた子供たちも、大半が孤児になってしまったんですから、いくら戦争中とはいえ残酷な運命でした。

それからの私たちはクラドノに住み、身体をこわした母を助けて、妹と働きました。

七年後に結婚して、今は息子と娘のほか、四人の孫がいます。

リディツェ村の惨禍を伝えるのは私たちの義務だと思い、これまであちらこちらの学校などに呼ばれて、涙ながらに語ってきました。

でも、もう最後にしたいですね。当時のことを思い出すと感情が波立って、夜も眠れなくなります。…… |

先生と子供たちはみな元気だった

|

|

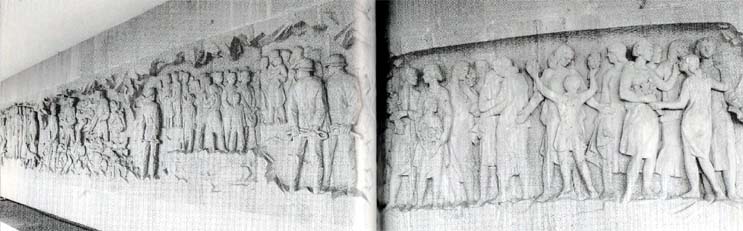

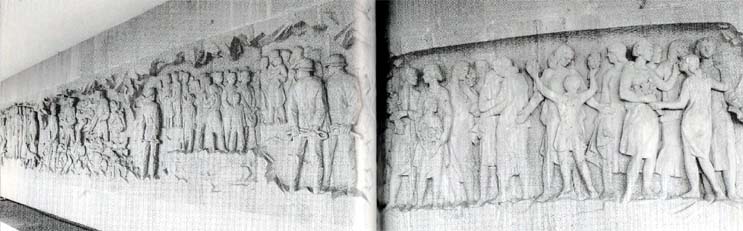

リディツェ・メモリアルのレリーフ

|

9 リディツェ村の戦跡ゾーン top

リディツェ村記念館には、年に約三万五○○○人が訪れるという。

そのうちの九割は外国人だそうだ。

記念館の維持管理に、年順三〇〇万コルナが必要だという話だった。

日本円に換算すると、一〇〇〇万円ちょっとである。

それほどの大金だとは思えないが、まだ政府からの援助は望めないので、小さな村の財政では決して容易ではないのだろう。

だから、訪れる人が少ない冬期は、「改修中」にしているのかもしれなかった。

しかし、夏場ともなると、さすがにぽつぼつと人が出入りしている。

国境を越えてくるドイツ人が多いようだったが、彼らは声もなく展示を見つめている。

シュピコバさんのお話をうかがったあと、私は記念館を出て、ほっと息をついた。

次に現場をたしかめたいと思い、しびれた足を引きながら、石段を降りてみた。

一本の遊歩道が、草原地帯にながらかなカーブを描いている。もうそこが戦跡ゾーンだった。

村の入口に面していたというシュピコバさんの家は、どのあたりだったのだろうかと思いながら、はるか彼方の糸杉に囲まれた十字架を目指して歩いた。

そこが、村の男たち一七三人の墓地だった。

焼けた抗を組合わせただけの十字架で、中心部が有刺鉄線で円くかこってある。

墓地のすぐ右側に面して、ひっそりと悲しげにうつむいた女性像の場所は、男たちが一〇人単位で次々と銃殺されたところ。

元はホラーク家の農園たった。

死者には、安らかに……というのが通例だが、私はそういってはいけないような気がした。

安らかに眠れない死者もいる。

男たちの墓地から、また少し南へ下っていった道の端に、赤レンガの基礎のようか残骸が目についたが、標示は「死への待合場」としてある。

集められた男たちが、処刑までのひとときを過ごしたホラーク家の納屋だ。

冬にここまで来た時には、アノラックの襟に首をすくめて、足踏みしたくなるほどの寒気たった。

遮蔽物が何もない野原だから、北風はもろに吹きつけてくる。

今度は北風のかわりに、草も木も燃え上がらんばかりのかんかん照りだ。しかし、日陰の場所はない。

寒さ暑さと、よほど縁があるらしい。

しかし、暑いくらいがなんだ、死ぬわけではあるまいし……と、私はそう自分に言いきかせながら、黙々と歩いた。

記念館でもらった案内書によれば、ホラーク家から少し南下したところに、五〇〇年もの歴史を持つサンクト・マルティン教会と、その左に二階建ての小学校があった。

一〇五人の児童が在籍していた学校の玄関口には、「わが幸せはこの学び舎にあり」との石板が掲げてあったそうだが、再びこの地を踏むことのできた児童は、男子七名と女子一〇名でしかなかった。

二度と帰ることのなかった子供たちの悲痛なモニュメント群像は、世界各国から贈られた友情と平和のバラ園のそばにあった。

「あ、これだ!」と、思った。

プラハのアトリエで見た故マリエ・ウヒチローバさんの作品である。冬に来た時にはなかったものだ。

私はドキドキと、胸をときめかせながら接近した。

大理石の白い台座の上に立つモニュメント群像は、石膏からブロンズ化された一部分で三〇体あまり。

台座の右端にみんな肩を寄合っている。

残りの分は、左側に並ぶのだろう。その日はいつか。

カメラを向けているうち、ふっと目と目が合った。

アトリエで、私を凝視したまま、まばたきもしなかった少女である。

幼な子の手を引いて、群像の中ほどにいる。忘れもしない、あの目である。

汗がしたたり落ちて、目にしみた。

でもと私は思った。この子たちの頬に流れる汗はなく、涙もないのだ……と。

top

****************************************

|