|

****************************************

Index 序章 一章 二章 三章 四章 五章

Ⅰ 「彼らの最も輝かしいとき」

1 ついにダウニング街一〇番地

1.1 ある運命

1.2 「偽りの戦争」

1.3 予期せざる政変

1.4 ダンケルク、その奇跡

2 フランス休戦の賦

2.1 独断と決断

2.2 総統の喜び |

2.3 名誉ある亡命

2.4 抵抗の炎を掲げて

2.5 メルス・エルーケピールとは何か

3 野望、海峡に散る

3.1 和平工作あれこれ

3.2 栄光のR・A・F

3.3 個人外交を求めて

3.4 隔離演説 |

3.5 ルーズベルトの計算

3.6 我、なんじと共に

3.7 この大いなる法

4 静かな幕間

4.1 スペインの冷血

4.2 ベーガンに寄せる期待

4.3 自由フランスの浮沈

4.4 大統領対ド・ゴール |

|

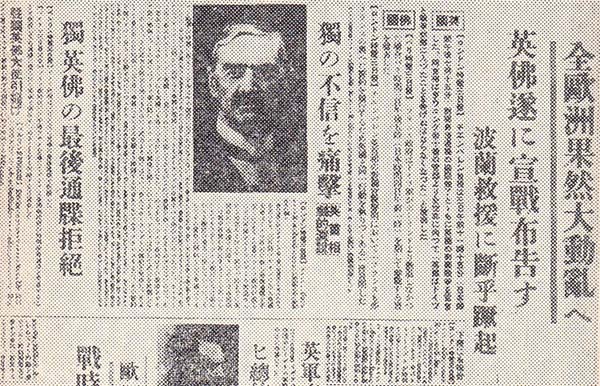

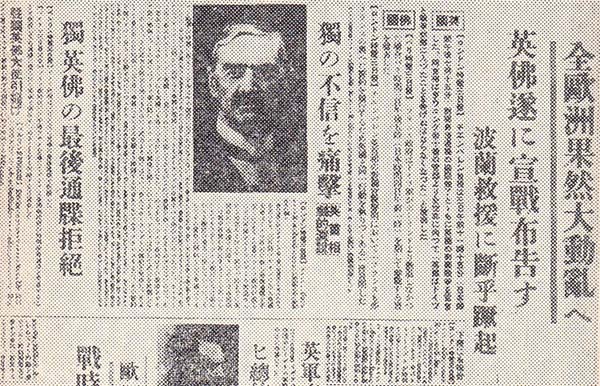

第二次大戦の勃発を報じる「東京朝日新聞」昭和14年9月4日

全欧州果然大動乱へ、英仏遂に戦線布告、波蘭(ポーランド)救援に断固躍起

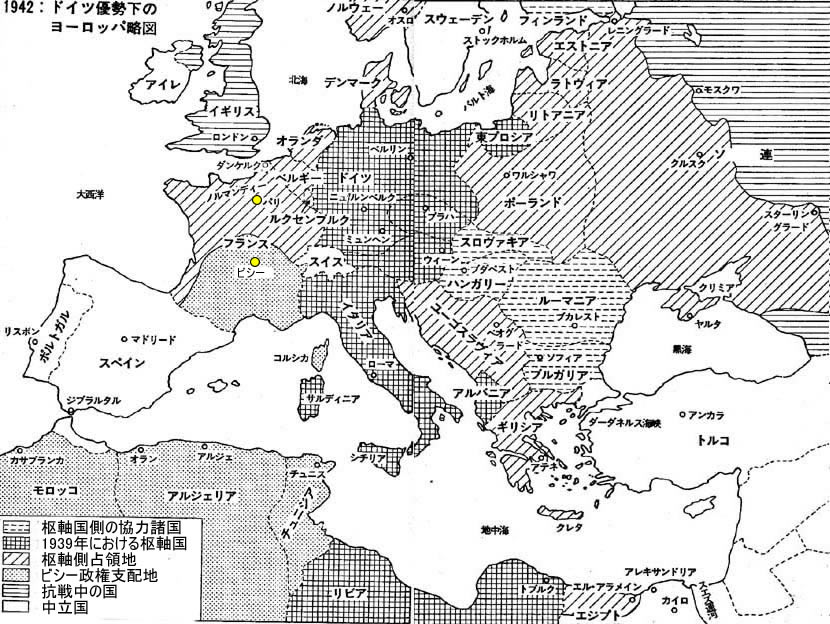

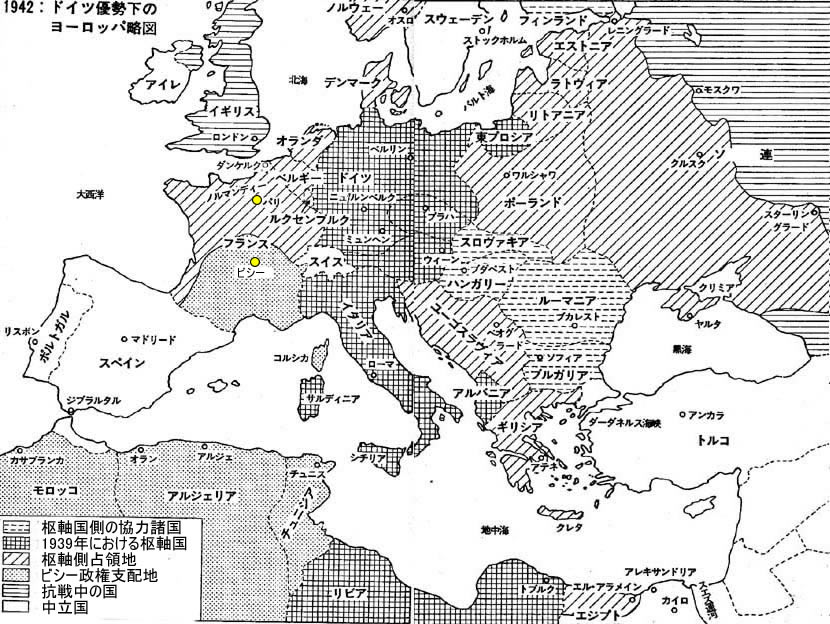

1942年のフランスが敗れた時のヨーロパ、

フランスのパリは解放(無政府)され、第一次大戦の英雄の老齢のペタンが仏大統領になり、パリ南方250キロのビシーに新独政権をつくった。

|

1 ついにダウニング街一〇番地 top

1.1 ある運命

ウィンストン・チャーチルがもし一九三九年に死去していたならば、有能ではあったが奇矯(ききょう=奇抜)な政治家、急進的かと思えば保守的な政治家、アイディアには富んでいるが奇抜すぎる政治家として、その名はイギリス史の一隅にとどまるにすぎなかったかもしれない。

青年士官チャーチルが軍籍を離れ、下院議員に当選して政界に登場したのは、実に一九〇〇年、二五歳のときである。

以来、彼は保守党から自由党へ、また保守党へと党籍を変えながら、内相、海相、陸相、軍需相などとして、第一次世界大戦前、戦中、戦後のイギリス政界で名を成し、さらに一九二四年から二九年、すなわち五〇歳代の前半、かつて亡き父も務めた蔵相の地位に就いた。

しかしこれを最後に、彼は下院議員の地位を保持しつつも、政界における孤立を深めていった。

宥和政策に対する批判、ドイツに対する強硬論、インド民族主義運動に対する無理解、さらに国王結婚問題に対する不手際などによって、一九三〇年代、チャーチルは「政界の孤児」であった。

一九三六年、エドワード八世とシンプソン夫人との「王冠を賭けた恋」は結局、国王退位とその後の結婚によって幕を閉じた。

王の信頼を得ながら、問題にしばらく冷却期間をおきたいと考えたチャーチルに比し、彼のライバルのスタンリー・ボールドウィン首相は手際良く問題を処理したのである。

ボールドウィンの名声が高まったのに反して、チャーチルの政治生命は終わったと思われた。

若くして名を成しただけに、一貫した節操も主義もない出世第一主義の政治屋とみなされた。

その派手な演説や老練な政治的駆引(かけひき)なども、議場を活気づけ、楽しませてくれるものとしてのみ、もてはやされた。落ち目の人物の強烈な個性とその自己中心主義は、敬遠されても、親しまれるものではなかった。その対独強硬論は宥和的風潮のなかで、「戦争屋チャーチル」のイメージを与えるだけであった。

しかしその戦争こそ、チャーチルを復活させた。一九三九年九月、チェンバレン首相は開戦と同時にチャーチルを海相に任じた。元来、軍人の彼のこととて、こういう形で再び脚光を浴びるに至った喜びは察するに余りあろう。

思えば戦争という国民にとって最も不幸な時期に、もはや過去の政治家とみなされていた人物が、ほかならない戦争の故に国民の犠牲において、その英雄的存在となってゆくのである。

無論、国民の強い支持を受けた偉大な指導者であるが、彼の栄光が戦争、どういう性格のものであれ、戦争に立脚しているだけに、「一将功成って万骨枯る」、一種、この情を覚える。

1.2 「偽りの戦争」

ポーランドは自国の軍事力を、そしてイギリス、フランスの援助を過信し、反面、ドイツを侮っていた。

伝統的な騎兵部隊を重視するようなポーランド軍は開戦後約四週間で、一九三九年九月末、ドイツ軍の「電撃戦」のまえに降伏した。

電撃戦とはこの大戦でドイツ軍が展開した攻撃で、戦車その他の装甲・機械化部隊と空軍が一体化して敵陣に殺到する急襲である。

英仏は西部戦線で優勢とみられたが、戦意を示さず、事実上、ポーランドは見棄てられた形となった。

ドイツ軍は西方攻撃の準備をしつつ、一方、ヒトラーは一九三九年一〇月、国会演説で英仏との和平交渉の意を示した。ドイツの東部国境承認などが条件であった。

翌四〇年三月には、アメリカ大統領フランクリン・ルーズベルトが特使を派遣して、英仏独に和平を打診した。

しかし交戦も和平もないままに春が訪れた。

それはアメリカなどのジャーナリストが、「偽りの戦争」(「奇妙な戦争」)と呼んだ時期である。

この間、活発に動いたのはソ連であった。

中立を表明したソ連はポーランドに出兵、これを独ソ協定によってドイツと分割した後、エストニア、ラトビア、リトアニア三国に勢力を拡大した。

さらにソ連は一九三九年一一月~四〇年三月、フィンランドと戦って屈服させた。

三九年一二月、国際連盟はこのソ連を除名した。

ソ連が進出した地域は旧帝政期の領土に当たり、また独ソ不可侵条約のあの秘密付属議定書を連想させるであろう。

フインランドはその後大戦中、ドイツに味方して再びソ連と戦い、再び敗北するのである。

戦備を整えたドイツ軍は軍需物資の輸入路を確保するため、一九四〇年四月九日、デンマークに、続いてノルウェーに侵入し、それぞれを降伏させた。

イギリスはノルウェー援助に軍を送ったが、失敗し、これがチエンバレン首相の退陣、新首相チャーチル誕生の直接のきっかけとなった。

チャーチルは海相となってから、長時間で精力的な勤務をいとわず、海軍の戦時体制への切り替え、新艦建造、通商の保護、大陸派遣軍の輸送護衛、ドイツの封鎖などに務め、とくにドイツ潜水艦の奇襲作戦に対処していた。

海戦としては一九三九年一二月、イギリス艦隊がドイツ戦艦グラーフ・フォン・シュペー号をウルグァイのモンテビデオ港に追いこみ、ついに自沈させたことは有名である。

このイギリス海軍もドイツのノルウェー渡洋作戦を阻止し得なかった。

戦前、空軍力の重要性を誰よりもよく知っていたはずのチャーチルは、海相となったためか、海軍力に依存して失敗するという矛盾を示している。

開戦時の外交上の失策で倒れても無理ではなかったチェンバレン内閣は、ここに責任を問われるに至ったが、ノルウェー救援失敗に関する責任といえば、海相チャーチルもそれを負うべきものであろう。

しかし首相の座に就いたのは、ほかならないその海相であった。

1.3 予期せざる政変

チェンバレンの後継者として、首相自身も、多くの保守党員も、そして国王ジョージ六世も、ただちにチャーチルを推したわけではなかった。

実は外相ハリファックスが彼以上に有力であった。

一九四〇年五月九日午後、二人の首相候補者らと会見したチェンバレンは、自分の後継者のことを話題にした。

通常、大いに話すチャーチルだが、この場合は黙っていた。

これはある人の忠告に従ったものとみられる。

沈黙は約二分開続いた。口を切らざるを得なくなったハリファックスは、下院でなく上院に議席を有するため、こういう際に内閣首班たるには不適当と辞退した。

この理由は絶対的なものではないから、ハリファックスはやはり任に耐えずと考えて譲ったのであろう。

この外相はチェンバレンを助けて戦前の宥和政策を推進した人物でもあるし、また人柄もチャーチルの剛気には遠く及ばなかった。

一九四〇年五月一〇日、ドイツはオランダ、ベルギー、ルクセンブルクに侵入の軍を入れた。「偽りの戦争」は去った。

この事態は政変を遠ざけ、現政府の存続を許すかと、なおもチェンバレンはその地位に執着した。

しかし改めて支持を求められていた労働党は、「新しい首相のもとで」政府に参加する意向であった。

その日の夕刻、ついに組閣の大任はチャーチルに下った。 |

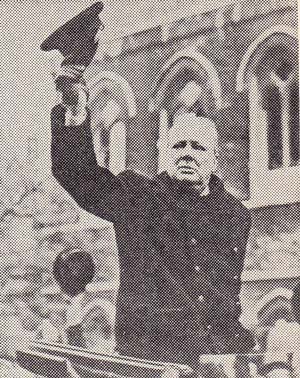

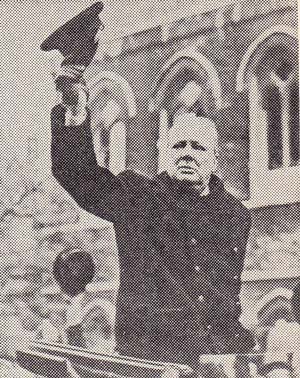

チャーチル

元軍人で過激派の彼が、戦時の首相に選ばれた。

|

雄弁家であり、従来、労働運動に無理解で攻撃的でさえあった人物が、いわば沈黙と労働党とによってロンドン、ダウニング街一〇番地(首相官邸)に入ることとなった。

これを最も歓迎したのは国民であろう。およそ庶民生活とは縁遠いチャーチルであるが、この際、イギリス国民大衆の反ヒトラーを象徴する人物は、チャーチルその人であった。

今後の対独妥協、和平の際には徹底抗戦のチャーチルよりも、ハリファックスが望ましいという上流、保守層の期待はここに絶たれた。

1.4 ダンケルク、その奇蹟

新首相は労働党の協力を得て、新設の国防相をも兼ねつつ少数閣僚の戦時内閣を組織し、行政上の権限は無論、陸海空全軍の指揮権をも握って戦争遂行に着手した。

労働党の協力と言えば、労働相アーネスト・ベビンの国民動員に対する活躍は特筆されるべきであろう。

「私が捧げることができるのは、ただ血と労苦と涙と汗だけである」という言葉を有名にした首相就任の演説は、一九四〇年五月一三日、下院で述べられたが、議員生活六〇余年、二〇〇〇に近いチャーチル演説中でも白眉(はくび=最も優れた)のものである。

その録音は二五年後、一九六五年一月二四日、九○歳、「老いたる英雄」チャーチルの死を知らせるニュースに続いて、イギリス各地に流された。

大戦中の「勝利へのテーマ・ミュージック」ベートーベンの第五交響曲「運命」と共に――。

しかしこの演説を行うために議場に入ったチャーチルに対して、保守党議席からの拍手はチェンバレンに対するものよりもはるかに少なく、むしろ労働党議席の方が活気を呈していた。

当時、保守党内における彼の声望がいかほどのものであったか、推して知るべきであろう。

この間にもオランダ、ベルギー両軍は敗退を重ね、相次いで、戦線から脱落した。

とくにドイツ軍戦車隊の一団は、進撃不能と予測されていたベルギー東南のアルデンヌの森林地帯を突破、ドーバー海峡をめざして急進し、西部戦線に出動していたフランス、イギリス両軍を追いつめた。

しかし一九四〇年五月末から六月初めにかけてのダンケルクからの撤退作戦は、「奇跡的に」英仏両軍併せて約三四万人(英軍約二二万五〇〇〇人)を救出、英本上に送った。

この作戦には、ヒトラーがイギリスとの和平を望んで寛容であったためか、戦車隊の被害を恐れたためか、これを停止させ、空軍に攻撃を委ねたことが幸いした。

ダンケルク撤退の頃、五月末、さすがにイギリス政府内にも和平の動きが現れた。

戦時挙国内閣の外相ハリファックスが中心で、領土上の利を代償としてイタリアに仲介を依頼する考えであった。

内閣の一員に加わっていたチェンバレンも、これに必ずしも反対ではなかった。

チャーチルも、一時は動揺したとも言われているが、とくに労働党の閣僚の支持を得て、抗戦の意をつらぬいた。

もしハリファックスが首相であったならば、どういう成行きになっていたであろうか。

2 フランス休戦の賦(ふ=詩の一種) top

2.1 独断と決断

一九四○年六月初め、「フランスの戦い」が始まった。

その勝敗を決定づけたのも、ドイツ軍の圧倒的な機動力、とくに急降下爆撃機と戦車隊の威力であった。

フランスが独仏国境に誇っていたマジノ要塞も、ほとんど用をなさなかった。

ドイツ戦車隊は無人の野を行くようにフランス領内に進撃し、鉄道の線路を伝わって、無数の避難民が続くというありさまとなった。

この西部戦線進攻作戦はエーリヒ・フォン・マンシュタイン元帥らの計画を、ヒトラーが採用したもので、彼のすばらしい直観力が、軍の精密な計画と結びついたときに挙がる大戦果の一例である。

元帥はこれによって軍のヒトラーに対する発言権を増大させようと考えたが、逆にヒトラーに「不世出の軍事的天才」の評判を与えることになった。

独ソ不可侵条約による外交上の名声に、いまや軍事上のそれが加わった。

ヒトラーは天性の大軍事指導者と自負し、いまや将軍たちを軽視し、侮蔑するのである。

一九四〇年五月中旬以降、戦局の決着はもはや明らかとなり、オランダ、ベルギー相次いで降伏、五月末、あのダンケルクからの撤退の頃には、英仏連合軍総司令官マクシム・ベーガン将軍は早くもフランス政府に休戦を進言する戦況であった。

彼は敗戦に伴う社会的混乱を恐れていた。

しかも六月一〇日、イタリアがドイツに味方して英仏に宣戦布告した。

前年九月、参戦を避けたイタリアは、いまや戦勝国に連なることを願った。

このイタリア参戦について、これを制止しようと、親書を呈していたアメリカ大統領ルーズベルトの努力も及ばなかった。

ムソリーニとしては講和会議に列して獲物を得るためには、「数千の犠牲者」を出す必要があった。

フランスはイタリアに領土を割いても、その参戦を止めようとしたが、ムソリーニはこれをにべもなく拒否した。

ドイツはもはやイタリアの協力を必要としておらず、イタリア国民の多くは戦争に熱意を持たず、宣戦はムソリーニの独断に負うところが大きかった。

当時、フランスの敗北は無論、イギリスのそれも時間の問題と一般に考えられており、ムソリーニがドイツの勝利近し、と判断したことは無理からぬとはいえ、この参戦は結果的に大失敗となった。

六月一四日、ドイツ軍はパリを占領、すでにこの首都を離れていたフランス政府は、さらにボルドーに移った。

この頃、フランス側はイギリスがその全空軍力をあげて救援してくれることを求めた。

しかしイギリスはもはや形勢が決した戦いに、その「虎の子」の空軍を使用することを避け、来たるべき英本上をめぐる戦いに備えた。

このときフランスに同情するチャーチルを押さえたのは、イギリス戦闘機部隊の司令官ヒュー・ダウディングらであった。

その夏の「イギリスの戦い」におけるイギリス戦闘機の活躍を思えば、この非情な判断は時宜を得たものといえよう。

2.2 総統の喜び

一九四〇年六月一六日、フランス休戦の事態が切迫したとき、イギリス側は思い切った一つの提案、英仏を不可分の連合体にまとめ、両国民に同じ市民権を与え、国政、国防などを共にしようという英仏結合案を提出した。

これは実現性は期待されておらず、フランスに抗戦を継続させたいがためのイギリスの便法、つまり窮余の一策であった。

ところがこの提案は逆効果をもたらし、フランス政府側の休戦派は、フランスやその植民地をイギリスに従属させようとする陰謀などと解した。そのうえフランス側では、自国に続いてイギリスは敗北するものと思われていた。

イギリス必死の工作もむなしく、ポール・レーノー内閣はついに休戦に傾き、ついに首相辞任となった。

閣僚の間で休戦か、否かの決は取られず、そうしたならば、否の方がなお多数であったとも推測されているが、ともかく精根つきたレーノーは事態の重みに耐えかねて、新首相に後事を委ねたとみられている。

後事を託され、敗戦処理に当たった仏・新首相は八四歳の元帥アンリ・フィリップ・ペタンである。

彼は第一次世界大戦の勲功によって、以来、神格化された国民的英雄となっていた。

しかし彼は元来、親ドイツの保守派であり、五月中頃、国民の士気を鼓舞するため副首相として入閣してからは、いち早くベーガン将軍らとともに休戦派であった。

六月一七日、このペタンはドイツに対して休戦を申し入れ、ヒトラーはこれを受諾した。

一九四〇年六月二二日、仏独休戦協定成立、六月二四日、仏伊休戦協定成立、フランスはパリを含むドイツ軍占領地域とその他の自由地域とに分割された。

しかしヒトラーは、フランスを剌激しすぎて再び抗戦に追いやることを、避けたい方針であった。

ペタン政府はまもなく自由地域のビシー(パリ南方250キロ)に移り、七月からペタンは「フランス国」の国家首席として行政・立法の権限を握って独裁制をしき、やがて生ずる抵抗運動を抑圧しつつ、対独協力を進めていった……。

かつて一九一八年一一月一一日、パリ北方、コンピエーニュのルトンドにあった列車、すなわち当時の連合軍総司令官フォッシュ元帥使用の客車内で、ドイツ代表は休戦協定に調印し、四年三ヵ月余の第一次世界大戦は終わった。

ヒトラーは保存されていたこの客車を選び、ルトンドの同じ場所に置かせ、美しい初夏の日、四〇年六月二二日の前日、みずからフォッシュ元帥が占めた席に着き、フランス側の代表を迎えるという会心の一幕を演出した。

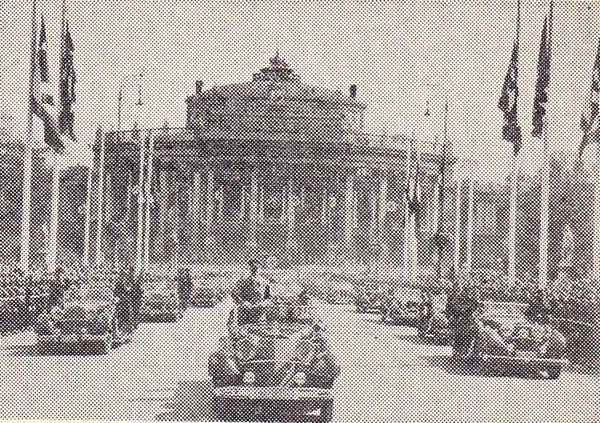

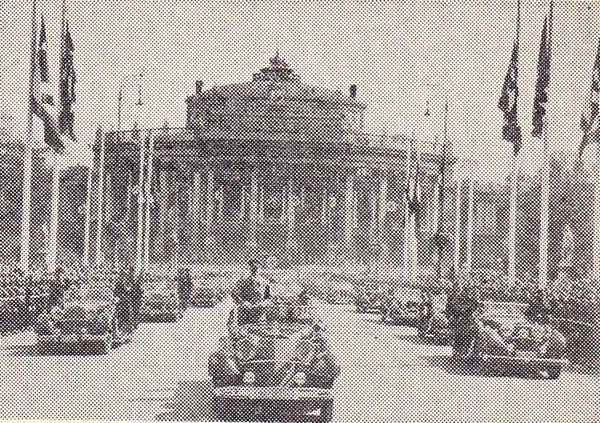

行進するヒトラー |

ドイツ国総統兼宰相アドルフ・ヒトラーはまさにその生涯、得意の絶頂にあった。

オーストリアの田舎町、税官吏のせがれ(ヒトラーがドイツ国籍を得たのはずっと後のことである)、

美術家を志しての挫折、ウィーンにおける放浪生活、第一次世界大戦従軍の苦い経験、政治運動への参加、

ナチス(公称は国家社会主義ドイツ労働者党)を率いてのクーデタの失敗、

その後の合法的活動、巧みな宣伝による党勢拡大、国会におけるナチス議席数の増加、

ついに一九三三年待望の政権獲得、それから総統(フューラー)への就任、

独裁体制の確立、軍統帥権の掌握、対外侵略、そしてポーランドからフランスに及ぶヨーロッパ大陸の制覇、

いま征服者として初めて目の当たりにした「憧れの都」パリ……。

しかし一九四〇年七月六日、花々と歓呼と鐘の音とをもって迎えられたベルリンへの帰還は、後にして思えば、ヒトラー最後の凱旋となったのである。

2.3 名誉ある亡命

流産した英仏結合案にはシャルルード・ゴールが関係していた。

実はこの案は英仏両国の一部の識者たちによって作られたものであるが、チャーチルにその提出を進言し、同意させたのはド・ゴールであった。

西部戦線で機甲部隊を指揮して活躍中の彼は、六月初め、レーノー内閣の改造によって国防次官に任命され、抗戦派としてレーノー首相をも激励しつつ、この抗戦継続に関して、イギリス政府との交渉、連絡に当たっていた。

一九四〇年六月一六日夜明け、ド・ゴールはフランス政府の北アフリカ移転計画のため、ロンドンに着いた。

そして彼は休戦を妨げようと、英仏結合案を主張したわけである。

それが失敗に終わった後、彼は同じ一六日夜九時半頃、ロンドンからフランス政府所在地ボルドーに帰来した。

そこで彼はペタン組閣の報を聞き、ただちにイギリス亡命の決意を固め、手筈を整えた。

ド・ゴールの使者から事の仔細を聞いたレーノーは、機密費より一〇万フランを送った。

レーノーにとっても、政府を本国の外に移して抗戦するチャンスはあった。

それをなし得なかった理由は数々あろうが、当時の情勢を見て、一つ気づくことは彼の性格の弱さである。

しかし彼がかねてから注目していたド・ゴールを、国防次官に招かなかったならば、この亡命のチャンスは生まれなかったかもしれない。

六月一七日午前九時、ド・ゴールはあるイギリスの軍人および自分の副官と共に、前日乗ってきたイギリス機でフランスを離れた。

ペタンはまだ組閣しておらず、ド・ゴールはレーノーの命で英仏間を往来していたので、さして障害はなく、彼自身ものちに、「出発はロマンチシズムも困難もなく行われた」と回顧している。

ロンドンに着いたド・ゴールはチャーチルたちに歓迎され、この首相の計らいもあって、六月一八日午後六時、BBC(イギリス放送協会)を通じてフランス国民に呼びかけることとなった。

ペタン政権を直接、非難する言辞は避けねばならなかった。

アナウンサーがリハーサルを求めると、彼はマイクに向かって、ただ一語、「ラ・フランス」と言い、本番では無造作に二枚の紙片を取出して読み始めた。

アナウンサーはあらかじめフランス語で、「皆さんがよく御存じで尊敬しておられるド・ゴール将軍」と紹介した。

しかしその頃、まだ大部分のフランス人にとって、一教育者の子息で、生粋の軍人ド・ゴールは未知の人物であった。

しかも祖国の敗戦という大動乱下に、外国からの放送に耳をかす余裕があったであろうか。

BBCにしても、放送を録音する労をとらなかった。

それでもこの呼びかけを聞いて、抵抗運動に身を投じた人もあったのである。

ド・ゴール夫人イボンヌと子女たちが船便で辛うじて夫のもとへ、父のもとへ合流し得たとき、病いのために本国にとどまったド・ゴールの母は、息子の雄々しい動向を耳にした後、七月、永遠の眠りについたという。

戦時中、イボンヌ夫人は多忙な夫を支えつつ、静かで控え目な生活を送るのである。

2.4

抵抗の炎を揚げて

「ド・ゴール将軍のフランス国民への呼びかけ」は、まず敗戦の現状を率直に認めながら、それがドイツの戦車、飛行機、戦術にあることを指摘している。

しかし、と彼は語り続け、敗北が決定したわけではない、我々が負けた同じ手段で、すなわち機械力をもって、他日我々は勝利を得ることができる、と強調する。

さらに彼は、フランスは孤立していない、まだ広い植民地があり、イギリスが存在し、また「アメリカの巨大な産業」が控えていること、したがってこの戦争が長期の世界戦争であることを説きつつ、国民のなかでも、とくに将校や兵士、軍需産業専門の技師と労働者に自分と連絡をとることを訴え、最後にいまもなおしばしば引用される言葉をもって、この簡明な呼びかけを結んでいる。

「何が起ころうとも、フランスの抵抗の炎は消え去ってはならないし、また消え去ることはないでありましょう……」。ここでド・ゴールがフランスはドイツの機動力に負けたが、やがてそれで勝つであろうと語っていることは、意味深いものがある。

彼は一九三〇年代に、今後の軍は機械化されるべきことを論じ、機動的な攻撃のための精鋭部隊を作ることを主張し、これに関する書物を著したが、政府、軍部には容れられず、孤立した声にとどまった。 |

1940年のドゴ-ル

戦車隊の将校であった彼は、母国の敗戦でイギリスに渡り、たった一人から抵抗運動を始め徐々にその輪を広げ、ドイツ敗北で仏大統領になった。

|

しかし一部の人々は彼に注目しており、そのなかにレーノーがいたわけである。

この呼びかけの最初の公的な反響は、ド・ゴールに即時帰国を促すベーガンの電報であった。

そして最初の私的な反響は、イボンヌ夫人が「女性ド・ゴール派第一号」となったことであろう。

のちにド・ゴールは、呼びかけ以来ド・ゴール派となったと語ったある婦人に、「私の妻が一番ですよ」と応じたという。

また、ひき続いて名演説を電波に乗せるド・ゴールは、マス・メディアを利用する最初の政治家となった。

ド・ゴールの抵抗運動開始に対して、一九四〇年六月二八日、イギリス政府は次のコミュニケをもって応(こた)えた。

「ド・ゴール将軍をすべての自由なフランス人――いかなる場所にいるにせよ、連合国の大義を守るために彼のもとに参加する自由フランス人の長と認める」。

これはド・ゴールを独立した政府の長として認めるものではないが、さらに八月七日の協定によって具体的な形をとり、イギリスは「自由フランス」を軍事上、経済上で援助することとなった。

とくに注目されるのはイギリス政府が当分の間とはいえ、自由フランス軍に必要な経費を前貸し金として負担するという財政上の取決めであろう。

ドイツ側の宣伝によれば、ド・ゴールは「チャーチルの傭兵隊長」であった。

しかし自由フランス兵員は七月末、辛うじて総計六〇〇〇ないし七〇〇〇(一二月までに約三万五〇〇〇)にすぎず、ド・ゴールに呼びかけられた植民地でも、最初に自由フランスに加わったニュー・ヘブリディズ諸島や、仏領赤道アフリカなど、本国離反の動きが始まったのは八月以降である。

一時はド・ゴールの「総司令部」で、職員は文具類などを自弁で用意したり、将軍自身も何か書くために、「紙をくれないか」と求めるありさまであった。

そういうなかで、軍隊の創設に大きな努力が払われた。

フランスにいるド・ゴールの身内、親族はやがてナチスに迫害され、なかには強制収容所に送られた者もある。

そして自由フランスの最高指導者は本人不在のまま、本国の軍法会議で反逆者として死刑を宣告されていた。

ド・ゴールの無謀とも見える睹けに、チャーチルも睹けた。

2.5 メルス・エル・ケビール(フランス海軍基地)とは何か

フランス休戦に際し、イギリスおよびアメリカが最大の関心を抱いたのはフランス艦隊の動向であった。

当時、フランス史上最強と言われる艦隊が、ドイツ、イタリアの支配下に入る危険性があったからである。

そしてヒトラーもチャーチルやルーズベルトに劣らず、フランス艦隊に注目していた。

しかしヒトラーは、それをイギリス側に迫いやり、英仏両艦隊が合流することを恐れて、慎重であった。ドイツの動きによっては、フランスの艦隊のみならず、政府自体も北アフリカに逃れて抗戦に移る可能性が絶無ではなかった。

そのビシー政府はフランス艦隊をドイツに自由にさせる意はなく、またイギリスの敗北をあと数週間と判断していたため、これを英海軍に合流させることも無意味と考えた。

そしてこの艦隊に関する仏独休戦協定第八条は、要するにドイツがそれを戦争目的のために利用する意図がないことを表明していた。

しかしイギリスはヒトラーの約束を信用できず、またドイツに屈したペタンのビシー政権をも信用できなかったし、異常な混乱期に疑惑はさらに疑惑を生んだ。

ついにチャーチルは「彼の政治生活のうちで最も賢明でないとしても、最も大胆な決断」と評される行動に出た。

一九四〇年七月三日、イギリス海軍はフランス領北アフリカのオラン、その隣接した軍港メルス・エル・ケビールなどで、有力なフランス艦隊を攻撃、これに大打撃を与えた。

事件の翌七月四日、チャーチルは下院で報告演説を行い、これより他に取るべき手段はなく、やむを得ざるものであったこと、これに対する判断を議会に、国民に、世界に、そして歴史に委ねることを述べ、組閣後、実に初めて保守党議員から全面的に拍手を浴びた。

この事件の目的はまず軍事上にあるが、同時に、否、それ以上に、イギリスの断固たる非妥協性を示すところにあった。

チャーチルは国外、国内に対してイギリスが最後まで戦うという決意を示さねばならなかった。

確かに内外の世論は刺激され、少なくともアメリカに対して効果があった。 |

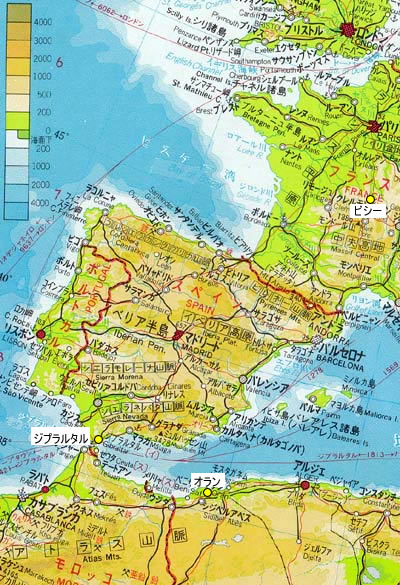

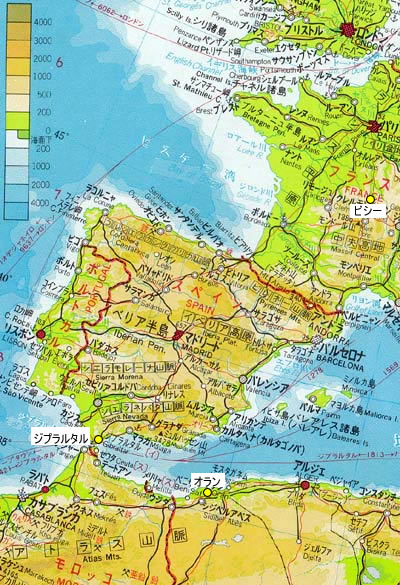

地中海の入口ジブラルタルに英海軍基地、アフリカ北岸のオラン、及びそれに近接するメルス・エル・ケビールのフランス海軍基地があった。

チャーチルは同盟国だったフランスの艦隊がヒトラーに利用されるのをおそれ、それを壊滅させた。 |

フランス艦隊についてのみならず、イギリス艦隊の去就をも憂慮しているアメリカ政府に、この事件によるイギリス制海権の一応の確保は強い安心感を与えたのである。

しかしフランスに与えた反響は当然のことながら最も甚大で、ビシー政府の一部には対英軍事報復の声が出たほどである。

結局、慎重派がこれを押さえたが、政府としては七月五日、イギリスとの外交関係を絶った。

この点、なおも英仏交渉の余地があり得たのに、チャーチルの性急さがビシー政府をいっそうドイツ側に追いやったという批判を免れ得ないであろう。

3 野望、海峡に散る top

3.1 和平工作あれこれ

一九四〇年六月一八日、ド・ゴールが抵抗の第一声をあげた同じ日、同じ電波はチャーチルの議会演説を流した。

首相は下院で、「フランスの戦い」が終わって、イギリスのそれが始まろうとしており、われわれが勝てば全ヨーロッパに自由が訪れ、敗北すれば全世界が暗黒時代になることを訴えつつ、歴史に残る名句をはいた。

「……もし英帝国とその連邦が今後一千年も続くならば、人々が次のごとく言うように行動しようではないか、『これこそ彼らの最も輝かしいときであった』」。

当時、駐英大使であり、当日、議会を参観した重光葵(しげみつ・まもる)は、演説が終わった直後の議場、傍聴席の熱狂した感激のありさまを伝えつつ、「英国人は、時としてかくも血を沸かすことがあるのである」と記している(『昭和の動乱』より)。

チャーチルも自らの大演説に酔って、しばし、泣きじゃくった。

ヒトラーがイギリス本土上陸作戦の準備命令を下したのは、七月一六日であり、この作戦の暗号名は「シー・ライオン(あしか)」であった。

しかしその前後、ヒトラーは対英和平の望みを抱き、たとえば七月一九日、国会演説でイギリスに呼びかけている。しかしイギリスとしてはドイツがヨーロッパ大陸を制圧している限り、国家的利害関係において和を講ずるわけにはいかなかった。

その後もスウェーデンや教皇庁などを通じて和平交渉が行われたようである。

このスウェーデン国王に対するイギリス政府の回答をみると、政府の意向が明白になるであろう。

すなわち、ドイツが和平提案の前にチェコスロバキア、ポーランド、ノルウェー、デンマーク、オランダ、ベルギー、とくにフランス、これら諸国の自由と独立の回復、イギリスとその連邦の安全保障、それらを言葉ではなくて行為で示すことが求められたのである。

ドイツの和平工作で異色があるのは、ウィンザー公夫妻(前のエドワード八世とシンプソン夫人)が親独的であり、また現イギリス王室に好意的でないことを利用し、二人を和平提唱者にしたてようと画策した一幕であろう。

一九四〇年七月、ヒトラーはたまたまリスボンにいた夫妻の誘拐を命じたともいう。

チャーチルは公を英領バハマの総督として送り出して、茶番劇の幕を下ろした。

公妃はバハマを「一九四〇年のセント・ヘレナ」と称した。

3.2 栄光のR・A・F(Royal Air Force=英空軍)

一九四〇年五月中頃、チャーチルは駐英のアメリカ大使に、ドイツが一ヵ月以内にイギリスを攻撃するかもしれないと語り、武器援助を求めている。

しかしフランス敗北によってイギリス戦わずと判断し、また元来、イギリスとあまり戦いたくないヒトラーは、対英攻撃の準備を怠っていた。当然、イギリスは時をかせいだ。

フランスの予想外に早い休戦は、むしろイギリスをして本土防衛に専念させることとなった。

八月から九月に及んで、「ブリテン(イギリス)の戦い」が展開した。

ドイツの対英攻撃の目標はまず制空権の獲得にあったが、このドイツ空軍の爆撃に対し、満を持していたイギリス空軍(R・A・F)戦闘機隊の抵抗はめざましかった。

その性能、パイロットの技術も優れており、ポーランド、チェコスロバキアなどの亡命パイロットたちも活躍した。

またイギリスには、敵機の接近を感知し得るレーダー網があった。

天候もイギリス空軍に幸いした。

場合によってはチャーチルらの意見を押さえて、指揮を取り続けた司令官ダウディッグの功も大きい。

「ドイツのダウディング」の不在が、勝敗を分けたとさえいわれる。

ついにイギリスは制空権を守った。

ドイツは制空権を奪えないままに、港、基地、飛行場などの従来の爆撃目標から転じ、九月にはいると、ロンドンその他の都市爆撃に移った。

しかしこれは結果的にはドイツの失敗であった。

これまでの爆撃によって、若干のイギリス戦闘機基地の破壊はほとんど成功するところであったが、都市爆撃は大きな人的、物的損害にもかかわらず、イギリス市民、国民の士気を挫き得なかったからである。

その国民は男性も女性も、国内防衛軍に、軍需産業に従事し、ここでも一種の「人民の戦い」を展開していた。

そのなかで首相チャーチルの闘志に溢れ、勇気に満ち、人心に率直に訴える雄弁は、万人が絶望したときも、なお希望を抱き得る人物の弁は、いかに国民を力づけたことか。

あのVサインと葉巻はこの人物のシンボルであった。

そして大きな犠牲を払う国民に報いるため、戦時中、「ピバリッジ報告」(一九四二年)のような社会保障制度、福祉国家の青写真が作成されてゆくのである――。

被爆都市はイギリスだけのものではなかった。

その空軍は報復爆撃を開始していた。

ドイツ空相ヘルマン・ゲーリングは面目にかけても、首都には敵の爆弾一発をも落とさせないと豪語したが、八月末頃から、ベルリン市民は連夜のように警報に驚かされた。

イギリスは空襲によってのみ、ドイツに抵抗できたのである。しかし思えばこれは民間人の大量殺害を伴うこととなった。

ともかくイギリスが独力で、ファシズムの進撃を初めて制止したことは、大戦史上、銘記すべき意味をもつ。

ド・ゴールはかつて言った。

「このことに対して、西欧文明はいつまでもイギリスに感謝するであろう」。

3.3 個人外交を求めて

一九四〇年内に英本土進撃が不可能と知ったヒトラーは、一〇月中頃。

「あしか作戦」の延期を決定し、作戦の準備だけは冬を通じて継続するように命じたが、これはもはやイギリスに圧力をかけるためにすぎなかった。

ドイツ爆撃機のイギリス都市爆撃も、しだいに弱まっていた。

この間、一〇月、チェンバレンの引退(まもなく死去)によって、チャーチルは保守党党首となっている。

イギリス抗戦の成否には、アメリカ合衆国の援助が与って大きかった。

アメリカの対英援助の成否には、大統領と首相との個人的関係が与って大きかった。

チャーチルは周囲の人々には扱い難い存在だったが、ルーズベルトには多くの場合、従順であった。

首相はめまぐるしく気が変わり、大言壮語するかと思うと、不機嫌に口を閉じた。

すぐに興奮し、「使用を禁じられた玩具に夢中になる子供」のようでもあったし、老人特有の意地悪さ、頑固、皮肉をも示した。

性急さは大局を見る度量を妨げ、「一日に百もアイディアを抱くが、役立つのは四つ位」などと言われる煥発(かんぱつ=どんどん意見を出す)の才気は、相手を悩ます場合も少なくなかった。

「何ごとか起こってくれないか、起こらなければ起こしたいものだ」というような活動ぶりは午前二時、三時までも続き、彼自身はどこでも午睡をしたが、それができない側近たちを苦しめた。

しかし合衆国大統領との関係は親密な個人外交であった。

一九三九年九月、チャーチルが海相として入閣すると、ルーズベルトは喜びの書状を送り、両者の通信が始まった。

米英協力、英語国民の協調は、アメリカ人を母に持ったチャーチル年来の主張であり、彼は戦前の外交でチェンバレン首相がアメリカを無視して、ドイツに対応したことについても批判的であった。

そして両者の通信は戦争を通じての約五年半の間で、一八〇〇通(チャーチル一〇〇〇通余、ルーズベルト七〇〇通余)近くに達した。

首相が大統領にあてた通信文に、「海軍関係者」(首相となってからは「前海軍関係者」)とあることも、彼らしい一種の稚気を示すものといえよう。

大戦中の両者の会見は九回、それまでは一度会っただけである。

ルーズベルトの方でも、チェンバレンに代わり得る親米的で有力な人物に接近して、情報を得たいと思っていた。

また大統領は米独の衝突が起こるとすれば、まず海上で、とも想定していたので、海相チャーチルは恰好の人物であった。

そのうえルーズベルトもこれまで海軍と無関係ではなかった。

3.4 隔離演説

ルーズベルトは一九一三年、三〇歳をこしたばかりで、アメリカ海軍史上で最も若い海軍次官補となり、第一次世界大戦後の一九二〇年まで在職していた。

彼もチャーチルと同様に、戦勝国のエリートとして前大戦を経験したわけであり、ウッドロー・ウィルソン大統領時代のことである。

一九二一年八月、突然、小児麻痺がこのルーズベルトをおそった。

発病の直接の誘因は冷たい湖水での水泳であったが、彼は回復のためには、その泳ぐということをも恐れなかった。

「水が私をこんな目にあわせたのだから、また、水が救い出してくれるだろう」。

また、端麗な容姿を示していた四〇歳の男が、脂汗を流しながら室内を赤ん坊のようにはいまわる光景は、何と痛ましかったことか!

一九二四年秋、ジョージア州ウォーム・スプリングスの温泉治療は効果をあげた。

しかし彼は終生、肉体の障害に耐えねばならなかった。

フランクリン・デラノ・ルーズベルトがニューヨーク州知事を経て、アメリカ合衆国第三二代大統領として初めて就任したのは、ヒトラーの首相就任と同じ年の一九三三年である。

そのときも、それ以後も、彼は二本の足だけで自由に立ち、歩くことは困難であった。

写真の大統領はいつも腰を下ろしていなければならなかった。

ルーズベルトが大統領に就任した頃は、アメリカの大恐慌が最も深刻な時期であり、この恐慌対策としての諸政策がいわゆるニュー・ディール(新政策というような意味)であった。

一九三六年、ルーズベルトは圧倒的多数をもって大統領に再選された。

ニュー・ディールの時代には国外市場を開拓するためにも、アメリカは対外的に協調的であり、一九三三年一一月、ソ連を承認し、また中南米諸国に対して善隣政策をとった。

そして一九三五年八月成立した中立法は、交戦国への軍需品禁輸などを定めて、合衆国に孤立主義を維持させていた。

しかし東に西に日本、ドイツ、イタリアの侵略政策が展開するにつれて、アメリカはこれに対する警戒を強めるに至った。

たとえば一九三七年一〇月五日、ルーズベルト大統領はある演説で、人間社会において伝染病が発生、流行すれば、病人の隔離が認められると述べて、国際社会における無法性の増大を、一般社会における伝染病の蔓延(まんえん)をもって比喩(ひゆ)した。

いわゆる「隔離演説」である。

当時、日中戦争勃発後三ヵ月、イタリアはすでにエチオピアを征服し、ドイツはベルサイユ体制を打破しつつあった。

隔離演説は主として日本に向けられたものであるが、ただちに実際の行動を伴ったわけではなかった。

しかし一九三〇年代に強かったアメリカの孤立主義に対して、大統領はいわば警告を発したわけである。

そしてやがてアメリカは一種の経済制裁の意味で、一九一一(明治四四)年以来の日米通商航海条約の廃棄を、一九三九年七月、通告するに至った。

3.5 ルーズベルトの計算

一九三九年九月、ドイツのポーランド攻撃によって始まったヨーロッパ戦争に対して、アメリカは九月五日、中立を宣言しながらも、ついに英仏に対する物的援助にふみ切った。

この年一一月、中立法が改訂された結果の「現金・自国船」方式は、交戦国が自国船による現金取引きで武器、その他軍需物資を購入する場合、アメリカはこれに応ずるというものであった。

孤立主義の大きな転換であるが、この点では、いわゆる「駆逐艦・基地取引」も行われた。

英独の戦いは海上でも展開していたが、Uボート、すなわちドイツ潜水艦の攻撃によってイギリス船舶の損失は大きかった。

潜水艦対策にはイギリスも戦争中を通じて苦慮し、チャーチルはこれを「大西洋の戦い」と名づけた。

たとえば、この戦いのためにイギリスが「死活のこと」として要請した結果、一九四〇年九月初め、アメリカは古い駆逐艦五〇隻を譲渡した。

このときルーズベルトはイギリスの抗戦を見きわめてから、という慎重さを示した。

しかしイギリスはその代償として、ニューファンドランド、バーミューダ諸島、西インド諸島に属する島々、ギアナなどの英領の海軍および空軍基地の施設を、九九ヵ年の租借権でアメリカに提供しなければならなかった。

大西洋の制海権は合衆国に移った。

これより先にもイギリスは、諸国の科学者たちがイギリスで行っていた原子力分野における研究の全成果を、アメリカに譲り渡すことに同意していた。

またアメリカは、レーダー装置の見本と図面等々をイギリスから受け取ったという。

さらにイギリスは本土がドイツ軍に占領された場合、艦隊の自沈や敵への引き渡しも行わず、それを英帝国の他の地域防衛に使用しつつ、戦争を継続することをアメリカに誓約したと、ソ連側の大戦史が伝えている。

当時においても、一九四〇年末、かのベーガン将軍はあるアメリカの外交官にワシントンの取引は見事だ、これはイギリスの力が衰えたしるしだと評した。

こうした米英関係において、大統領は首相が自分に示すほどの感情的な親近性に左右されず、合衆国の安全保障に必要な限りでイギリスに対処した。

チャーチルは英語国民の本質的な協力を望んだとしても、ルーズベルトは共通の敵ドイツ、日本がある限りで協力した。

あの広く知られたエピソードも思いなしか、ただ単に両者の親交を偲ばせるだけのものではないように、解せられるかもしれない。

大戦中の渡米の際のこと、チャーチルはホワイト・ハウスに宿泊していた。

あるとき大統領はそうとは知らずに、首相が使用中の浴室のドアを開いてしまった。

首相はタオルを体に巻きつけたままの姿で立っていた。

非礼を詫びて去ろうとするルーズベルトに対して、チャーチルは答えた。

「イギリス首相はアメリカ大統領に隠すようなものは何一つありません」。

付記すれば首相は「ミスター・プレジデント」と呼ぶのが習わしであり、大統領は「ウィンストン」と話しかけるのが常であった。

3.6 我、なんじと共に

ルーズベルトが一九四〇年一一月、大統領に三選されると、チャーチルはただちに祝いの言葉を述べたが、続いて一二月八日付で、「私が書いた最も重要な書簡の一つ」を送った。

長文で随所にアンダーラインが引かれている。

そのなかで首相は、合衆国の安全は英連邦諸国の生存と独立に固く結びついていることを強調しつつ、イギリスがアメリカからの軍需品供給に対し、もはや現金をもって支払えなくなる時期が近づきつつあると、窮状を訴えた。

そのアメリカではフランスの敗北、「イギリスの戦い」と事態が深刻化するにつれて、国内に不安感がみなぎり、西半球の防衛、軍備強化、対英援助の要がうち出された。

一九四〇年九月、選抜徴兵法が成立している。

ドイツのヨーロッパ制圧はやがてアメリカ大陸を脅かす恐れがあり、また西欧諸国の没落によって、日本のアジア大陸進出が容易になると考えられた。

「炉辺談話」とはルーズベルトのホワイト・ハウスからのラジオ放送で、その親しみ易い内容は丸みのある豊かな声と相まって好評であった。

一九四〇年一二月末、大統領はこの炉辺談話でチャーチルの書簡に答えるかのように、もしイギリスが敗北すると全ヨーロッパ、アジア、アフリカ、オーストラリア、さらに公海が枢軸国によって支配され、合衆国の安全保障は失われてしまうであろうと言い、アメリカは「民主主義の大兵器工場」となるべきことを強調した。

これに先立つ九月、後述の日独伊三国同盟が成立し、合衆国との敵対関係は高まっていた。

さらに一九四一年一月六日、大統領は議会への年頭教書で、独裁者たちの侵略的な新秩序に対立すべき世界の基本的理念として、「四つの自由」を論じた。

それは言論と表現の自由、信教の自由、欠乏からの自由、すなわち国民に健康で平和な生活を保障すること、恐怖からの自由、すなわち侵略不能のように軍備を縮小すること、である。

こうしてアメリカも反ファシズム戦列に加わりつつあった。

一九四一年一月、イギリスを訪問した大統領の特使ハリー・ホプキンズは、ある都市のある晩餐会で不意に何か一言をと求められた。

準備もなく立上がったホプキンズは、挨拶のなかで旧約聖書のルツ記の一句を引用し、イギリス国民に強い感銘を与えた――「我はなんじの行くところに行き……なんじの死するととろにて我も死してそこに葬らるべし」。

3.7 この大いなる法

一九四一年三月、たまたまド・ゴールは招かれて、ロンドン郊外、チェカーズの首相別邸に宿泊していた。

九日夜明け、チャーチルは文字通り喜びに踊らんばかり、客を起こして吉報を伝えた。

いわゆる武器貸与法が上程以来、二ヵ月近くの論議を経て、アメリカ上院を六〇対三一で通過したのである。

この法は正確には「合衆国の防衛促進のための法」という。

それは大統領が合衆国の防衛に不可欠と判断した国家を守る目的で、この国のために軍需品その他を生産することを認め、また、この国がそれら軍需品類を売却、譲渡、交換、貸与などで取得することを許すというようなものであった。

この法に対して世論の支持もあったが、なかには上院議員アーサー・バンデンバーグが記したように、大統領に権力を集中させ、ホワイト・ハウスを「世界中の戦争のための総司令部」とするものというような批判もあった。

少なくとも武器貸与法は国内外の経済関係に大きな転換を与えつつ、アメリカを限りなく戦争に近づけるものであった。

チャーチルはフランスの敗北、イギリスの戦い、独ソ開戦、真珠湾攻撃に並ぶものとして、武器貸与法を重視している。

ここにおいてイギリスの防衛、すなわちアメリカ合衆国の防衛となった。

この法は大戦が終わるまでに四〇近い国々に適用されたが、最も恩恵を受けたのは無論、イギリスである。

こうしてイギリスがその適用を受けたことは、チャーチルの生涯において、またイギリスの現代史にとって、最大の重要な決定であったというような評言もみられる。

しかし大戦中、米英関係にアメリカは「安全」を賭けていたのに対し、イギリスは「生存」を賭けていたといわれる情勢において、後者が戦争遂行上、経済的従属に甘んじざるを得なかったことは、チャーチル一個人の責任ではあるまい。

ただしヒトラーは、英帝国がアメリカのユダヤ人資本家たちの奴隷となりつつあると、悪態をつくことを忘れなかった。

4 静かな幕間 top

4.1 スペインの冷血

イギリス上陸作戦が挫折したとき、浮かびあがったのはスペインの動向であった。

この国は戦前の内戦(一九三六~三九年)に際してドイツ、イタリアの援助を受け、政治体制もこれら二国と共通性を有するフランコ政権下にあり、一九三九年三月、防共協定にも参加しており、独伊に味方しても不思議はなかった。

一九四〇年一〇月二三日、スペイン国境に近いフランスの町アンダーユで、ヒトラーはフランシスカ・フランコ国家首席と会見した。

目的は翌年一月の対英ジブラルタル共同作戦を期して、スペインを参戦させることであった。

イベリア半島の最南端、ジブラルタルはイギリスの植民地である。

会談は長時間に及んだ。

ヒトラーは例によって長広舌をふるい、フランコは蒼白な顔で無表情、腕を組んだままで耳を傾け、おもむろに口を開いた。

そして内乱に疲れ果て、休息のみを願っている国民に戦闘心を起こさせるために、領土という見返りを求めた。

しかしそれはフランス領北アフリカの最良地域を含むなど、ドイツが応じ得るものではなかった。

フランコはその要求が法外なものであることをよく知りながら、つまり参戦を避けようと、故意に術策を用いたのであろう。

フランコは、まずイギリスの抗戦によってドイツの短期勝利を疑っていたし、また、たとえドイツがイギリスに勝利を得ても、イギリス艦隊はカナダへ向かい、英帝国はアメリカの支持を得て戦い続けると判断していたとみえる。

荒廃したスペインは長期と思われる戦争への介入を避けた。

それはチャーチルによれば「全く利己的、冷血」であるとしても、フランコの一種の高度な政治力を示すものであろう。

「こんな会談をもう一度やるくらいなら、歯を三本か、四本、抜かれる方がまだましだ……」とは、ヒトラーの述懐である。

スペインの動向にかかわらず、ドイツ側はジブラルタルから地中海を経て、スエズ攻撃を試みるという作戦があり、軍首脳部にもその提案者がいた。

スエズ運河をもつエジプトは独立国ながら、イギリスの主要な戦略基地で、イギリス軍も駐留しており、ここを押さえれば、ドイツはイギリス勢力を退けて、中東方面を支配することにもなるであろう。

しかしこの作戦を決行しなかったヒトラーは、一九四五年二月、大戦の最後の段階で、フランス休戦直後の四〇年夏ジブラルタルを攻撃すべきであったと、悔やむのである。

イギリスも早くからこの作戦を推測していたとみえ、四〇年七月、ドイツからの攻撃を目前にしつつ、チャーチルは本土防衛に必要な戦車をさいてエジプトへ送った。

彼はのちに、「敢えて断行した」と書いている。

そして一九四一年六月、独ソ戦が始まると、一時、フランコはドイツ援助のために軍を送った。

その後四二年一一月、米英軍の仏領北アフリカ上陸作戦が成功したとき、スペイン参戦のチャンスは失われてしまった――。

4.2 ベーガンに寄せる期待

あのメルス・エル・ケビール事件によってイギリスとフランスの外交関係は絶えたが、実は両国はしばらくの間、ひそかに交渉を続けていた。

これにはアメリカの国務省も、仲介の労をとったといわれる。

イギリス政府はフランスの残存戦力や植民地を、ドイツ側に追いやることを警戒した。

ペタンのビシー政権はドイツと協力しつつも、イギリスと敵対するだけの軍事力を持たず、それだけにイギリスを敵にまわして植民地を攻撃されることを恐れた。

またイギリスの抵抗によってドイツの短期勝利が疑わしくなるにつれて、ビシーはドイツ一辺倒について慎重となっていった。

一九四〇年一〇月二四日、ブランコとのアンダーユ会談の翌日、ヒトラーはフランスのモントワールでペタンと会見し、対英戦争継続上、ビシー政府の積極的協力を求めた。

しかしペタンは原則としての協力を認めつつも、その程度については独断では計らえないとして具体的なことを回避した。

結局、ヒトラーはビシー政府に対して参戦を求めず、イギリスや自由フランスに対抗させつつ、その領土で、とくに北アフリカ植民地で対独協力をさせようとするにとどまった。

あまり圧力をかけすぎて、フランスをイギリスに接近させる結果を憂慮したわけであろう。

このビシー政権の要人たちのなかで、とくにイギリスが注目したのは前英仏連合軍総司令官ベーガン将軍であった。

フランス休戦後、彼は国防相を経て、一九四〇年九月から北アフリカ植民地の総督となり、現地の軍を掌握していた。

自由フランス側の働きかけに対抗するためである。

彼は必ずしも全面的にドイツと協力はしなかったので、イギリスはこの北アフリカを味方にひき入れて戦わせたいと、ひそかにベーガンとの交渉を求めた。

チャーチルが彼に親書を送り、ビシー政府から離れて北アフリカに新政権を組織し、その長となるように勧めているのも、この一例であろう。

アメリカもまたベーガンこそが対独抵抗策を講じ得る人物と見なし、彼が管轄する地域の重要性を認め、一九四〇年末頃から交渉を始めていた。

アメリカはとくに経済協力に意を注いだため、イギリスは地中海方面における合衆国の経済進出として警戒したほどである。

こういう米英の動きに対して、ドイツもベーガンの存在を無視できなかった。

ヒトラーはこの将軍が北アフリカ植民地勢力を率いてイギリス側に加わることを警戒し、一九四〇年一二月、そういう場合には、フランス全土を占領すべしという指令を発している。

しかし七四歳のベーガンはついに動かなかった。

彼はいかなる勢力に対しても、北アフリカを防衛するという立場をとりつつ、情勢の推移を見守る形勢観望主義を続けた。

そして一九四一年一一月、ドイツの圧力のもとにペタンはベーガンを解職する。

もし彼が北アフリカを率いて連合国側に投じていたならば、戦局の様相も異なったであろうし、ド・ゴールの地位も対独抗戦上、最大のライバル登場によって動揺したことであろう。

4.3 自由フランスの浮沈

一九四〇年九月のダカール事件は、そのド・ゴールの名声を傷つけていた。

この九月、イギリスと自由フランスは協力し、フランス領西アフリカの中心都市で最良の港、南米への基地ともなるダカール奪取を試みた。

しかし連合艦隊はビシー側、ダカール守備隊の抵抗によって撃退ざれた。

この事件は当然イギリスとビシーとの関係を緊張させたが、イギリスの自由フランスに対する不信感も強くなった。

その後一九四〇年一二月末、チャーチルは親言をもって、またアメリカの仲介により、もしビシー政府が北アフリカに移って独伊と戦うことを決意するならば、イギリスは強力な遠征隊や空軍をもって援助する旨を伝えた。

しかしビシーからは何の応答もなかった。

この他、当時なお若干の交渉が英仏間にあったようであり、こうした事実はチャーチルがドーゴールだけではなく、ペダン・、ベーガンにも賭けていたことを示すものであろう。

イギリスのペタンやベーガンに対する交渉は、イギリスの全面的支持を望むド・ゴールにとって苦々しく、また屈辱であった。

イギリスとビシー側との接近はいかなる形のものでも、彼の怒りをかった。

ただし自負心が強いド・ゴールは自分がイギリスの傀儡でないことを示すために、むしろ強引、粗暴にさえ振舞った。

チャーチルもこの間の事情を見ぬいていたようである。

ド・ゴールの言動から、彼が政治における演技力をとくに意識していることが感じられよう。

一方、自由フランスはダカールの失敗にもめげず、アフリカにおける勢力拡大に努めていたが、ド・ゴールは一九四〇年一〇月、一一月、仏領赤道アフリカのブラザビルで宣言および付帯声明を発した。

彼はこれらによってビシー政府の正統性を否認し、これに代わって「自由フランス人民首長ド・ゴール将軍」がフランスの戦争遂行を指導し、創設された植民地防衛評議会がこれを了解しつつ、軍事、行政、経済などを担当、一種の政府としての機能を果たすことを明らかにした。

このブラザビル宣言はド・ゴールに大きな公的地位を与えながら、自由フランスの従来の軍事的性格にいまや政治的なものが加わりつつあることを示していると言えよう。

また自由フランスがイギリスの傍らで戦う一つの組織をこえて、フランスそのものを代表する存在になろうとしていることを意味していた。

評議会を認めながらも、この宣言を歓迎しなかったといわれるイギリス政府は、自由フランスが一種の独立性を持ってゆく点に危惧を覚えたとみえる。

4.4 ペダン仏大統領 対 ド・ゴール

ブラザビル宣言はアメリカを強く刺激した。

元来、ルーズベルト大統領はフランスがドイツの占領から解放され、国民が自由にその政府を選べるときまで、いかなる個人をも、集団をも、フランスの新政権として認めない方針であった。

しかもアメリカはイギリスと違って現在のビシー政府をフランスの唯一の政権として認め、これと正式に関係を続けていた。

そしてアメリカの政策は、ビシー側がドイツとなるべく協力しないように働きかけることであった。

したがってアメリカは、フランス国民によって自由に選出されたものでない自由フランスとその長ド・ゴールを、認めることはできなかった。

そのうえ、ダカールの失敗はド・ゴールに関する最悪の印象を、ルーズベルトに与えていた。

失敗の原因は、自由フランスから機密がもれたためという事実無根のうわさが流れたが、アメリカではこれが信じられ、自由フランス内部にはドイツのスパイがいるという流言にまで拡大した。

大統領はド・ゴールについて、フランス本土でもアフリカ植民地でも支持者が少ない一介の冒険家、フランスや連合国の利益よりも自己の野心を重んずるエゴイストと考え、とくに軍事上の秘密情報をうち明けることはできないと警戒した。

ルーズベルトはチャーチルがある程度でもド・ゴールを信任することに、強い不満を抱いていた。

アメリカは反ファシズム抵抗運動そのものを重視しなかったうえに、アメリカ・デモクラシーの旗手ルーズベルトからみれば、ともかくド・ゴールは独裁者的であった。

自由フランスは左から右まで種々な人々の集団であり、これを統率するには強烈な個性を要した。

ルーズベルトのド・ゴールに対する不信感は結局、一九四五年四月の大統領の急死に至るまで氷解せず、この不幸な事情がなかったならば、米英の戦争遂行はもっと円滑に進められていたかもしれない。

top

**************************************** |