|

****************************************

Index 序章 一章 二章 三章 四章 五章

Ⅱ 大戦における1941年

1 迫りくる独ソ戦

1.1 ムソリーニの悲哀

1.2 ひとりの独裁者の場合

1.3 イギリスを支えるもの |

2 スターリン、沈黙を破る

2.1 七月三日の演説

2.2 友情なき友好

2.3 モスクワでの使命

2.4 理念と現実と |

3 宣戦の詔書

3.1 二つの条約の成立

3.2 演習と称する動員

3.3 日米交渉

3.4 真珠湾の朝

3.5 不可解な宣戦布告

3.6 連合国共同宣言 |

|

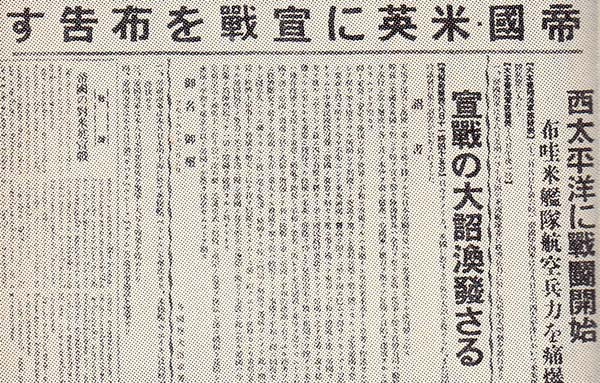

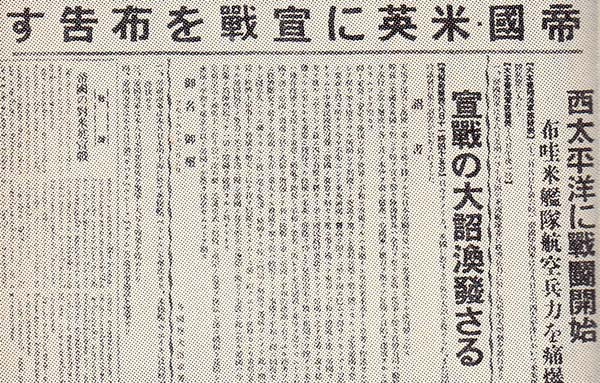

日本の開戦を伝える「朝日新聞」(夕刊)昭和16年12月9日

西太平洋に戦闘開始、布哇(ハワイ)米艦隊航空兵力を痛爆

|

1 迫りくる独ソ戦 top

1.1

ムソリーニの悲哀

一九二六年、ナチス党首アドルフ・ヒトラーは、イタリア政府にムソリーニ首相のサイン入り写真を求めたがすげなく拒否されたという。

べニ卜・ムソリーニは鍛冶(かじ)屋のせがれ、教員を経て社会主義運動に入った。

その彼が第一次世界大戦を通じて、反戦社会主義者から右翼ナショナリストに転向し、戦後の混乱に乗じつつ、ファシスト党の統領(ドゥーチェ)としてイタリア王国の政権を握ったのは、一九二二年一〇月のことである。

ヒトラーが首相となったのは一九三三年一月であるから、ムソリーニは政権獲得においても、一党独裁などファシズム体制の推進においても、はるかにヒトラーの先輩であった。

一九三四年六月、二人の独裁者が初めて会見した時、イタリアを訪れたヒトラー、すなわち「グレイのソフト帽、黄色いコート、しまのズボン」姿のいささか貧弱なドイツ首相に対して、これを迎えた「軍服に短剣、銀の拍車の長靴」姿の統領は自信たっぷり、また威圧的であった。

確かにその頃、ムソリーニは内外において勢威を誇っていた。

しかし三五年秋以降、両者の地位は逆転していった。

とくに国際的に英仏と対立してきたイタリアは、しだいにドイツに依存するようになった。

そして大戦が始まった。

ムソリーニにとって、ドイツのポーランドでの圧勝は大ショックであった。 |

ムソリーニ ―― ヒトラーの活躍への妬みから独伊同盟を結んだため、惨めな運命に巻き込まれた。

|

ドイツが勝つとしても、もっと悪戦苦闘することを望んでいた統領は嫉妬のあまり考えた、ヒトラーが死ねばよいとさえ――。

彼は焦った。

他人が歴史を身をもって書いているときに、手をこまねいてむなしい日々を送っていては物笑いの種になるとも思った。

ヒトラーからもこのままでは二流国に成り下がると言われた彼は、ドイツの勝利を早いとみてイタリアを参戦させたが、戦争は早期には終わらなかった。

ヒトラーはポーランドを、ノルウェーを、フランスを攻撃する際、一度もムソリーニに予告しなかった。

独裁者の自尊心はきわめて強い。

彼はヒトラーのイギリスに対する失敗に対して、自分の勝利を示す好機をうかがった。

一九四〇年一〇月末、イタリアはギリシャ攻撃を断行した。

二八日、フィレンツェを訪れたヒトラーを迎えたムソリーニは、

「総統、我が軍は堂々とギリシャに侵攻しました。ご心配なく、二週間以内にすべては終わりますから」

と、不満そうな表情を浮べている相手に語った。

二週間後、敗走したのはイタリア軍であった。

このイタリア軍は一九四〇年九月から、すでにエジプト方面で始まっていたイギリス軍との戦いにおいても、やがて劣勢を示すこととなった。

実はムソリーニはイギリスがドイツに降伏することによって、北アフリカはイタリアの支配下に入ると計算していた。

一九四一年四月、イタリア救援のため、また独ソ戦に備えてバルカン平定をめざすドイツ軍はユーゴスラビア、ギリシャを降伏させた。

ギリシャへ派遣されたイギリス軍は撃退され、また地中海の重要地点、クレタ島も奪取された。

エジプトでもイタリア軍を救援するドイツ軍の攻勢によって、イギリス軍は後退を重ねた。

このドイツのアフリカ軍団を指揮するのは、この年二月、ヒトラーが任命したエブリン・ロンメル将軍である。

ヒトラーに勢威を誇示しようとしたムソリーニは、いまやドイツ軍に救援を仰ぐ屈辱を味わった。

そしてドイツ軍を北アシリカにひき入れたことは、戦争指導者としてのムソリーニの失格を意味した。

1.2 ひとりの独裁者の場合

戦いは中近東でも展開した。

イギリス軍と自由フランス軍は一九四一年六月から七月、シリア(レバノンと共にフランスの委任統治領)でビシー政府軍と戦って勝利を得、シリア、レバノンの独立が承認された。

またイギリスはイラクの親独勢力を押さえ、中近東では優位にたった。

しかしこれにはドイツが新しい大作戦に全力を傾注し、その関心が中近東から離れたことも幸いしていた。

大作戦とはドイツのソ連攻撃のことであり、それは一九四一年六月二二日に開始された。

この大作戦の予定はすでに外部にもれていたのであるが、では一体、スターリンはどうしていたのか。

第二次世界大戦の指導者たちのなかには、何らかの形で第一次世界大戦に関係した者が多い。

しかしヨシフ・ジュガシビリ、「鋼鉄の人」という意味の変名「スターリン」は、この大戦よりも、その戦争末期から戦後に及ぶ英仏米日などの対ソ軍事干渉に際して、生まれたばかりのソビエト政権防衛に活躍した。

とくにツァーリツイン市防衛に功があったといわれ、この都市はスターリングラード(現在のボルゴグラード)と呼ばれるに至った。

そしてこの干渉を受けた経験は、他の多くのソ連政治家たちと共通して、彼にも資本主義諸国に対する消え難い不信感、警戒感をうえつけた。

一九二三年一月、病床のレーニンが、当時から党書記長であったスターリンの権力行使を恐れ、彼は粗暴でその役職にふさわしくない、他の人物に替えるよう提案する、というような手紙を口述したことは有名である。

しかしレーニン死後、スターリンはトロツキーら政敵を失脚させ、二八年頃までに政権を固めるとともに、一国社会主義論に立脚して経済上の五ヵ年計画に着手した。

そして一九三〇年代を通じて達成されたソ連の工業化は、国民に人命その他多大の犠牲を強要し、凄惨な様相を呈したが、それは、生産力の増大こそがソ連をして資本主義世界と競合させ得るという、スターリンの信条の具現であった。

スターリンは一九〇七年、最初の妻を病死させ、一八年か一九年に、レーニンの事務上の手伝いをしていた若いナジェージダ・アリルーエワと再婚した。

彼女は一男一女が成長すると、二ヵ年、二七歳の頃から一学徒として理工学を修めていた。

仮名でもあり、独裁者の妻と知る人は少なかった。

しかしこの妻も三二年一一月、革命記念日の頃、夫とのいさかいの後、拳銃で自殺とみられる死をとげた。

原因はスターリンの苛酷な政策に対する懐疑と、彼女に対する彼の粗暴さにあったようである。

ここに二枚の写真が残っている。

一枚は一九二九年、夫と共に休暇を楽しむナジェージダの姿を、いま一枚は三二年、校舎を出てモスクワの雪道を歩む彼女の最後の姿を残している。

愛らしいが、思いなしか、わびし気に見える。

スターリンは妻の墓の上に、その肖像を乗せた大理石の美しい記念碑を作った。

その後スターリンはもう一度結婚し、離婚したらしいが、戦前、戦中、戦後を通じて、周辺に女性の姿は絶えなかった。

彼は息抜きにバレエやオペラを観賞したので、その方面のスターたちとの情事も伝えられている。

一九三六年末、いわゆる「スターリン憲法」が制定され、国家体制は整えられたが、その前後数年間は、スターリンの名と密着した「大粛清(だいしゅくせい)」の時期である。

何百万もの人命が失われたこの恐怖政治のなかで、スターリンの猜疑(さいぎ)心はますます募り、少数の側近に囲まれたその存在はますます孤高のものとなっていった。

そして粛清は当然ソ連の国力を弱めたと判断され、またこの国が掲げる理想とあまりにも隔たった現実との落差は、大きな幻滅と失意を生んだ。

そしてコミュニズムとファシズムが握手したあの独ソ不可侵条約は、国際的反ファシズム闘争の中心人物に対する信頼を裏切った。

しかしスターリンはひたすらソ連の国家利益を追求した。

1.3 イギリスを支えるもの

大戦勃発直後、すでに東欧に進出していたソ連は、その後西欧での戦いを横に見つつ一九四〇年夏までに、ルーマニア領の一部でロシア帝国時代の領土、ベッサラビアを割譲させ、またバルト三国(エストニア、ラトビア、リトアニア)を併合した。

このソ連勢力圏の拡大はやがて予測されるドイツの対ソ攻撃に備えて、レニングラードやモスクワへの距離を遠くしておくためでもあった。

スターリンは独ソ不可侵条約が、ドイツにとって一時の便法にすぎないと判断していた。

そしてこの予防策は結果的に効果を挙げるのである。

スターリンはヒトラーに賛辞を呈してみたものの、フランスの戦いが速やかにドイツの勝利に終わったことを見て、意外の念を禁じ得なかったに相違ない。

ましてや彼が、英仏がヒトラーを倒すこと、英仏独いずれもが弱体化すること、それらを西方の戦争に賭けていたとすれば、衝撃は大きかったに相違ない。

しかも一九四〇年夏から秋、「あしか作戦(イギリス攻撃)」が成功しなかったとき、ヒトラーは攻撃の目標を多年の宿願、「共産主義」ソ連の征服に転じた。それは彼にとって一種の「聖戦」であった。

ヒトラーはまた考えた。

イギリスの抗戦を背後で支えているのはアメリカであると共に、イギリスがなおソ連の存在に寄せる期待であると。

そしてソ連が弱体化すればアジアにおける日本の比重が大きくなり、これに対処するためアメリカの関心はヨーロッパから離れざるを得ないであろうと。

このアメリカ抑制策として、一九四○年九月、ヒトラーは宿望の日独伊三国同盟を成立させていた。

その効果は別として――。

しかしヒトラーは、また従来の成功にまどわされて彼に賛同したドイツ軍首脳は、ここで致命的な誤りを犯した。

ソ連軍を短期間に撃破できると、その力を過小評価していたことである。

短期勝利を前提としてこそ、ドイツ側の構想が成立しており、対ソ戦の長期化は予想されていなかった。

ただしソ連の軍事力については、当時、世界中の多くの識者がヒトラーたちと同様に評価していた。

ヒトラーのソ連軽視については民族的蔑視、ソビエト体制の硬直性という評価、第一次世界大戦におけるロシア軍の弱体、ソ連軍幹部の粛清、ソビエト・フィンランド戦争におけるソ連軍のもたつき等が指摘されている。

一九四〇年一一月、結果的には最後となった独ソ間の交渉が行われた。

ソ連外相ビアシェスラフ・モロトフはベルリンを訪問し、ヒトラーやヨアヒム・フォン・リッペントロップ外相と会談した。

イギリスはこのときベルリン空襲を試みたので、防空壕での会見もあった。

イギリスの敗北はすでに決まったと、たびたび主張するドイツ外相に対し、ソ連外相はたまりかねて皮肉った。

「そうでしたら、我々はなぜ、こんな場所にいるのですか。落ちてくる爆弾は一体どこの国のものでしょうか?」

長々と豪語するヒトラーを前にしても、モロトフは堂々と反対の意見を述べ、こういう経験がないヒトラーを立腹させている。

ソ連側は結局、強気に終始して妥協しなかったが、これはドイツが実は対英戦に手こずっており、まだ対ソ進撃の余裕なしと判断していたためであろうか。

日独伊三国同盟でアメリカを押さえようとするヒトラーは、ソ連に対しては日独伊ソの四国同盟に誘いこみ、また、ソ連をイラン、インド方面に向けようとした。

しかしソ連側はまずバルト海、バルカン方面への進出をめざして譲らなかった。

一九四〇年一二月二八日、ヒトラーはソ連を目標とする「バルバロッサ(一二世紀の神聖ローマ帝国皇帝)作戦」の指令を発し、翌四一年五月一五日までに作戦準備完了を命令した。

現実の攻撃開始は一ヵ月と一週間遅れている。

これはドイツのバルカン作戦がユーゴスラビアやギリシャの抵抗によって、予定より長びいたためであった。

そしてその独ソ開戦に先立ち、当時四七歳のナチス総統代理ルドルフ・ヘスは、独英間の和平をとりもつため、イギリスに単独で飛来した。

ヒトラーは何も知らなかったのか、ある程度、知っていたのか、あるいは賛同していたのか、ともかくイギリス政府は「ノー・コメント」の態度をとり、ヘスは戦時中、敵国に監禁される結果となった。

しかしスターリンはドイツが反ソ十字軍結成のためにヘスを送った、そしてイギリスとの間に何か密約が成立したと疑い続けた。

なおヘスは戦後、戦犯としてニュールンベルク国際軍事裁判で終身刑を宣告され、西ベルリンの獄で服役した。

2 スターリン、沈黙を破る

top

2.1

七月三日の演説

ドイツ陸軍参謀総長フランツ・ハルダー将軍は独ソ開戦直前、戦場視察のため飛行機を利用したが、眼下の広大で空漠とした印象に意気消沈してしまったという。

そのロシアの原野をめがけて、二〇〇〇マイルにわたる戦線で、一九四一年六月二二日、宣戦布告もなくドイツの電撃戦が始められた。

攻撃開始とほぼ同じ頃、ヒトラーからの書簡で事態を初めて知ったムソリーニは、この重大な作戦に疑念を抱きながらも、イタリア軍部隊のロシア戦線への動員を命じた。

ドイツの対ソ攻撃については、事前に情報をつかんだ人々からスターリンにたびたび警告が発せられていた。日付さえも通報された。チャーチルも連絡した一人である。

チャーチルによれば、大戦中の一九四二年八月モスクワ訪問の際、彼が発した警告の電報について言及すると、スターリンは「記憶している。警告は不要だった。戦争が始まることはわかっていたが、もう半年ほど先と判断していた」と答えた。

一九五三年三月、スターリンが世を去り、そして五六年二月、ソ連共産党第二〇回大会において、神のごとき存在であったこの人物が公然と批判され、まさしく偶像は地に落ちた。 |

スターリン――米英の支援もあり、ソ連は第二次大戦の戦勝国となったが、戦後は共産主義を嫌う米英と対立し、彼が死ぬまで世界は自由主義圏と共産主義国に分れた冷戦時代が続いた。

|

席上、フルシチョフ第一書記による秘密報告、いわゆる「スターリン批判」が展開されたのである。

そのなかでフルシチョフは指摘した――数々の警告が、ロンドンやベルリンのソ連大使館からも届いていたにもかかわらず、何ら適切な防衛の準備が行われていなかったことは、スターリンの責任であると。

一九四一年四月、ソ連が日本と日ソ中立条約を結んだことによっても、スターリンは戦争の可能性については対処していたとみえる。

しかし警告を他国の謀略と疑ったり、ドイツからの攻撃はその対英戦終了後と思ったり、自国の軍備不充分から戦争を先であれかしと願っていたり、確かに判断を誤っていたのであろう。

師団数一五〇有余、兵数三〇〇万、多数の航空機、戦車、砲、車両を擁するドイツ軍に加えて、その同盟国の軍がレニングラード、モスクワ、そしてウクライナ地方をめざしてロシア領内に殺到した。

それはおそらく当時までの人類史上、最大の破壊的攻撃力であった。

ヒトラーは冬が来る前に、勝利を得られるものと確信していた。

果たして数ヵ月で、ドイツ軍はソ連の人口、鉄道、穀物生産、それぞれ四〇%を占める地域を占領した。

スターリンがどこに政権を移すか、それが国際的に取沙汰された。

スターリンは従来の共産党書記長の地位に加えて、一九四一年五月、首相と言うべき地位(人民委員会議議長)に就き、さらに開戦後の六月末、国家防衛委員会の長となり、ついには戦功によって大元帥とまでなるのである。

彼は大局的、長期的軍事指導にすぐれていたが、個々の作戦では大きな失敗を演じたとみられている。

それでもあの粛清の恐ろしさを知る将軍たちは、独裁者の命に從うのみであった。

しかしフルシチョフ報告によれば、この首相スターリンは緒戦のソ連軍敗退によって万事休すと思い、「レーニンが作り出したすべてを永久に失った」と述べたほどであった。

スターリンについては不明なことが多いが、とくに開戦直後、スターリンが何をしていたのか、あるいは何を考えていたのか、詳らかでない。

また他のソ連政府首脳部がどういう様子であったか、それらの事情も不明のようである。

さらにフルシチョフはスターリンがその後長い間、軍事上、その他の活動をやめてしまったとも報告しているが、彼が立ち直ったのはフルシチョフの言よりも速やかであったとみえる。

スターリンの沈黙は七月三日に破られた。

早朝、モスクワ放送は――二、三日前にモスクワ郊外で録音されたとも言われるが――グルジアなまりで、重々しいアクセントの声を伝えた。

吐息ももれ、卓上のコップを取り上げて、ゴクリと水を飲む気配も感じられた。

その演説はドイツ軍の国土への侵入を率直に認め、今後の抗戦は「全ソビエト人民の戦い」であるべきことを説き、また「我が国の自由のための戦いは、ヨーロッパおよびアメリカの諸国民の独立と民主主義的自由をめざす戦いと一体になるであろう」と、反ファシズム戦争の旗じるしを高くかかげた。

さらにここでは焦土戦術、パルチザン(ゲリラ隊)戦術の指令も出されている。

ソ連政府がドイツとの戦争を公式に「大祖国戦争」と呼んだように、スターリンは大戦を通じて共産主義を説いたのではなく、ロシア民衆の愛国心に訴えたのである。

大戦中の彼の命令や報告の数々は、我が偉大な祖国ソビエトばんざい、我が赤軍と海軍に栄光あれ、我が男女パルチザンに光栄あれ……というような言葉で結ばれている。

2.2 友情なき友好

夜ふかしの平気なチャーチルは、朝の目ざめについては、「敵のイギリス侵入」以外のことでは決して起こしてはならぬと、常々命令していた。

一九四一年六月二二日は日曜日でもあり、チャーチルはたまたまチェカーズの首相別邸にいた。

早朝四時、ドイツ軍のソ連攻撃の報を外務省から得た秘書は、八時になって首相に報告した。

「今夜九時、放送するとBBCへ伝えてくれ」と言ったチャーチルは、昼前、一一時頃から終日を草稿の作成にあてた。

その夜の放送で首相は、

「ナチスの支配と共産主義とはいずれも最悪の制度であり、自分はこの二五年間誰にも劣らず一貫して反共主義をかかげてきた。

しかしナチズムに対して戦うすべての個人、国家を我々は援助する。

したがってロシアおよびロシア国民をできるだけ助けねばならない」と述べた。

思えば反共主義者チャーチルは、ロシア革命(一九一七年)後、第一次世界大戦中からの対ソ干渉に精力を傾けた。

当時のイギリス首相ロイド・ジョージが「……とくにチャーチル氏はそのダイナミックなエネルギーと天与の才を、ロシアのボリシェビキ(共産主義者)政権に対する軍事干渉に打ち込んだ」と書いたほどである。

彼の熱中は干渉の成功の見込みがなくなってもなお続き、また彼は「ボリシェビキが強くなりすぎないうちにもっと協力して打倒しておかなかったことを、やがて諸列強は後悔するだろう」と言ったりしているが、これはその後も変わらない彼の信念であった。

一九二七年一月、チャーチルはムソリーニと会見した。

そしてイタリアを離れる前、彼は新聞記者たちに感想をもらし、イタリア・ファシズムがロシアの毒を防いだ功績は、全世界に寄与するものだと称揚している。

また一九三二年夏、チャーチルはミュンヘンで毎タヒトラーが来るというホテルに宿をとったが、その夕方にはなぜか、待ち受けている人物が現れなかった。

しかし彼はヒトラーの侵略のさなかでも、ナチズムに反対すると同時に、反共の主義、主張を変えてはいない。

ヒトラーは、イギリス首相がソ連と結ぶと予測していたであろうか。

むしろヒトラーは、ドイツの対ソ攻撃を資本主義国家の米英が支持することを期待していたのではあるまいか。

逆にチャーチルは独ソ開戦と同時に、この共産主義国に歩み寄ったのだ。

「反共の巨頭であるあなたとして、お宗旨(しゅうし)変えになりはしないか」という意見に対して、チャーチルは「私の目的はただ一つ、ヒトラー打倒であり、そのために私の人生は非常に単純になっている……」と答えた。

そして一九四一年七月に成立した英ソ共同行動協定は、単独不講和やたがいの援助などを約した。

また八月、英ソはドイツの中近東作戦に備えるため、中立国イランに軍を進駐させた。

このとき、チャーチルはソ連援助を急ぎすぎたのではないか、独ソ、すなわちファシズムとコミュニズムとが共に疲れ、共に傷つくのを待つべきではなかったか、という批判が、戦後、ソ連の勢力拡大を考慮しつつ云々されている。

しかし一九四一年六月現在、独ソ戦における勝敗は問題ではなく、ソ連がどれだけの間、抗戦出来得るかが問題であった。

ドイツからの再攻撃を覚悟していたイギリスにとって、ソ連援助はさしあたってその抗戦を長びかせるためとも言えよう。

ましてこのソ連が反撃に成功し、ソ連軍が東欧に進出してこようとは、誰しも推測しなかったことである。

しかもドイツの侵略に対するソ連との軍事上の同盟形成は、大戦前のチャーチルの主張でもあった。

独ソ戦と英ソ接近は大戦の様相を変えた。従来のファシズム対西欧デモクラシーの戦いにおいて、コミュニズムは前者に与する形となっていた。

ここにファシズムとの戦いにおいて、西欧デモクラシーとコミュニズムとの提携が成立するに至った。

2.3 モスクワでの使命

ソ連に対する救援は新大陸からも訪れることとなった。

ただし、まだ参戦していないアメリカの場合、イギリスとは事情が違っていた。

この国ではまだ孤立主義も強かったし、反共意識も盛んであった。

「ドイツが勝っておれば、我々はロシアを、ロシアが勝っておれば、ドイツを援助すべきだ。

こうして彼らをできるだけ殺しあわせよう」。

このある意味で有名な意見は極端なものかもしれないが、ときの上院議員、のちの合衆国副大統領、そして大統領、ハリー・トルーマンの言葉である。

アメリカ人の大多数はソ連のドイツに対する勝利を望んでいたが、それは必ずしもアメリカの対ソ援助に賛成ということではなかった。

しかし一般世論は共産主義よりもファシズムに対して敏感であった。

このナチズムからの脅威を優先させて、対ソ援助にふみきるために、ルーズベルト大統領はソ連の抗戦能力を確かめる必要を感じた。

ソ連軍の早期敗北の予測はアメリカでも強かった。

関心はソ連軍がいつまで持ちこたえられるかにあったが、それは予想以上に抗戦を続けていた。

スターリンは苦境に立ちながら、チャーチルの援助に感動する様子もない。

ソ連はいつまで抵抗できるのか? 「ロシアの謎」を解くために、一九四一年七月末、大統領は当時イギリスに派遣されていたハリー・ホプキンズに、さらに特使としてモスクワ行きを命じた。

ホプキンズ自身、ソ連の早期敗北を信じていたが、まずチャーチルに会って、そのソ連抗戦に寄せる執念にうたれた。

病身で神経質な彼は、けた外れな首相の性格にも圧倒されつつ、イギリスを離れた。

機上から広大な風土を眺めたホプキンズは、ヒトラーがそのすべての装甲機械化部隊を投入しても、こんな国を撃破できないと考え始めた。

モスクワでは、彼が経験してきたロンドンよりもさらに完全な燈火管制が行われていた。

またドイツ爆撃機を迎える対空砲火の集中に、彼は強い印象を受けた。

しかしホプキンズに何よりも強い印象を与えたのは、ソ連首相であった。

スターリンは大統領特使が想像していたよりも、ずっと背が低く、服装は驚くほど質素であった。

スターリンは突き刺すような凝視をもって相手を直視する一方、ダンヒルのパイプをくゆらせながら、自信たっぷりのユーモアをとばし、食卓ではロシア人らしい大食振りで客を驚かせた。

部下たちが彼に注ぐ畏怖の念にも、ホプキンズは驚嘆している。

そして「完全に調整された機械、知的な機械」のようなスターリンから、兵器製造のために他に優先してアルミニウムを要求したスターリンから、ホプキンズはソ連の長期抗戦の意気と姿勢を読みとった。

この独裁者の内心はおそらくペシミズムに満ちていたであろうが、ホプキンズに対しては努めて楽天的に振舞ったのかもしれない。

それにしても大統領の使者が伝えるスターリン像は、フルシチョフ報告の意気消沈したものとはかなり隔たっているようだ。

2.4 理念と現実と

一九四一年八月、ホプキンズはモスクワからの帰途、大西洋上の戦艦で、ルーズベルトとチャーチルに報告を行っている。

このとき両首脳はニューファンドランドのある湾における艦上で初めて米英協力につき会談したが、この会談の成立自体、ホプキンズに負うところがあった。

そして両首脳の宣言として、八月一四日付、「大西洋憲章」(「英米共同宣言」)が発表された。

内容は八条から成り、米英両国が世界の将来に対する国策の共通原則を公表したものである。

すなわち、それらは領土の不拡大、領土変更や政体選択について関係国民の民意尊重、すべての国の経済発展上に必要な通商および原料の均等化、改善された労働基準や経済的向上および社会保障のためのすべての国の協力、各国民の恐怖と欠乏からの解放、公海航行の安全、諸国民の武力行使放棄や軍備縮減、恒久的な安全保障体制確立までの侵略国の非武装化、などである。

一条項中に「ナチ専制の最終的破壊」云々の語句があることを知ったヒトラーは、「きゃつらにそんなことが出来るものか!」と憤慨したという。

一九四一年九月、ソ連も――自由フランスなども――この憲章に加わり、それは米英ソ連合、いわゆる「大同盟」の共同綱領となった。

ただしイギリスについてはインド、ビルマ、あるいは英帝国の他の地域に適用されないとか、ソ連についても特例が設けられるなど、憲章は現実の事態のまえに軽視され、その後も無視される場合があった。

ルースベルト自身も、のちにそれを「一つの美しい理念」と語らざるを得なかった。

一九四一年九月、米英共同使節団がモスタワに行き、一〇月、対ソ経済援助の米英ソ三国議定書が成立した。

ホプキンズ訪ソの成果でもあった。さらに一一月、武器貸与法が強い反対を押し切って、ソ連に適用されるに至った。

のちにスターリンは、これがいかに戦勝に貢献したかについて言及した。

適用に当たって前駐ソ大使ウィリアム・ブリットは、スターリンから領土不拡大の約を代償として得るように勧告したが、大統領は応じなかった。

一九四一年一〇月、ロシアの大地は早くも初雪で白く覆われた。

一一月下旬、温度は急速に下がった。一二月二日、ドイツ軍はモスクワを遠望する地点に達したが、五日、ソ連軍は反撃に転じた。

白衣のソ連兵は吹雪のなかに出没し、パルチザンの活動も高まった。

「八月一五日までに我々はモスクワにいるであろう。一〇月一日までに戦いは終わるであろう」というヒトラーの豪語は霧散した。

しかもまさにこの時点で、日本はドイツの勝利を信じつつ太平洋戦争を始めるのである。

「ツ連政府の力、ロシア国民の不屈の精神、測り知れない人力の蓄積、広大な国土、ロシアの冬の厳しさ」を、チャーチルは指摘している。

そして一九四二年二月、赤軍のある記念日に、日本人にもなじみ深いダグラス・マッカーサー将軍が述べた言葉の大要がここにある。

「文明社会の希望は勇敢なロシア軍の輝かしい軍旗にかかっている。

私は生涯を通じて幾多の戦争を研究し、また体験してきたが、不敗を誇る敵の最大の攻撃にかくも有効に抵抗し、さらに圧倒的な反撃によって敵を退却させている例を知らない。

それは史上最高の軍事的業績である……」。

86

3 宣戦の詔書 top

3.1 二つの条約の成立

一九三七(昭和一二)年七月に始まった日中戦争は、国民党と共産党の国共合作などによる中華民国の民族的抵抗によって、長期化していった。

南京から奥地の重慶に移って抗戦を続ける蒋介石の国民党政権に対し、日本はその重慶から脱出した汪兆銘(おうちょうめい)を利用して、和平工作を進めようとした。

しかし四〇年三月、南京に成立した汪兆銘を首班とする国民政府は、日本の傀儡(かいらい)政権にすぎず、中国において全く無力な存在であった。汪兆銘自身も一九四四年病死した。

事変の長期化につれて、中国をめぐる日本と米英との関係は悪化し、両国の中国援助も進められていた。

ただしイギリスはヨーロッパの諸問題への対処に追われ、日本との対立を避けたく、アメリカが対日強硬策に出ることを期待した。

そのヨーロッパに大戦が起こると、日本政府はただちに戦争不介入を声明した。

しかし実は日本はこの大戦を利用し、さらにドイツ勝利の予測にたって、積極的な動向を示すに至った。

すなわち日本は東南アジア進出策を決定し、米英やオランダとの対立をさらに深めた。

日本は敗戦フランスのビシー政権に圧力を加え、中国援助物資の経路を絶ち、また軍需物資を得るため、一九四〇年九月二三日、仏印(フランス領インドシナ)北部に軍を進めた。

これに続いて九月二七日、懸案の日独伊三国同盟の条約が成立した。

ヨーロッパではドイツの対英攻撃が成功せず、その勝利が遠ざかった頃である。

ようやく成立した三国同盟は、しかし決定的な意味をもった。

その条約(日独伊間三国条約)は、まず独伊のヨーロッパにおける新秩序建設を日本が、日本のアジアにおける新秩序建設を独伊がたがいに認め、かつ尊重することを述べ、続いて三国中いずれかの一国が、現にヨーロッパ戦争あるいは日中戦争に加わっていない一国によって攻撃されたとき、三国は政治・経済・軍事上の相互援助を約し、また独ソ不可侵条約を考慮して、条約の諸条項が三国とソ連との間に現存する政治的状態に影響を及ぼさないことを確認している。

有効期間一〇年である。

ソ連を除く場合、東西の戦争に加入していない一国とはアメリカ合衆国を指すこととなる。

三国同盟は日独伊が世界再分割をめざして、ヨーロッパとアジアの戦争を直結ざせると共に、アメリカを牽制、抑止して、その参戦を阻もうとするものであった。

しかしヨーロッパでもアジアでも、逆効果であり、思惑は裏目に出た。

少なくとも日本がイギリス、とくにアメリカと明確に敵対するに至ったものとして、同盟は米英を強く刺激し、その態度を硬化させた。

アメリカはこの四〇年秋以降、翌年三月の「武器貸与法」成立へと、反枢軸政策を強化した。

なお三国同盟にはその後、スロバキア、ハンガリー、ルーマニア、ブルガリアが加盟し、枢軸国を形成して連合国との戦争に入った。

また、一九四一年四月一三日、日本はソ連と日ソ中立条約を結んだ。

それは、両国間の平和および友好関係の維持、領土の保全および不可侵や、一方が第三国の軍事行動の対象となった場合、他方は中立を守ることなどを定めていた。

日本は南進に際して米英との対立がある折柄、北方を安全にしておく必要があり、ソ連はいずれドイツの攻撃が予想される折柄、東方を安全にしておく必要があった。

この条約によってソ連はドイツに与える効果をねらい、日本は米英に与える効果をねらったことは言うまでもない。

そして日本で三国同盟成立を推進した第二次近衛文麿内閣の外相松岡洋右はまた、この中立条約の推進者でもあった。

四月一三日午後、モスタワで中立条約の調印を終わった松岡は、それに続く祝賀会の宴だけなわのなかで、首都を離れる列車の時刻を気にしていた。スターリンは充分に祝杯を挙げてほしいと、列車の出発を一時間延期させた。

しかもその夕、モスクワ駅頭に慣例を破ってスターリンが見送りに来た。

彼は松岡と握手し、抱き合ってその頬に接吻して言った。

「ロシア人はアジア人です。アジア人同士ですから、日本とロシアは仲良くしましょう」。

3.2 演習と称する動員

松岡外相は日ソ中立条約を結ぶ前にベルリンを訪問、ヒトラーや外相フォン・リッペントロップらと会談した。

松岡は日ソ親近政策に対する相手の意向を打診したが、対ソ攻撃をめざすドイツ側は無論、反対している。

実は先の日独伊三国同盟成立に当たって、日本側にはアメリカ抑制と共に、ドイツを仲介としての対ソ関係改善の期待があった。

それは実現しなかったが、日本はみずから日ソ中立条約を成立させたわけである。

そして松岡との会談で対ソ戦に楽観的なヒトラーは、対英戦に関して日本がシンガポールをめざして、南進することを勧めている。

シンガポールはイギリスのアジア植民地の要であり、日本の東南アジア進出に脅威を覚えるイギリスはその防衛を重視していた。

またドイツ首脳たちは対ソ攻撃について松岡に明言せず、暗示的な表現にとどまった。

ドイツは元来、日本を信用しておらず、この大作戦を事前にもらして、日本に利用されることを恐れたともみられる。

独ソ戦がいよいよ迫り、出先機関からかなり確実な情報が入ったときにも、松岡は開戦必至とは考えていなかったようであるし、日本軍首脳部は事態をもっと甘く見ていたので、独ソ戦は政府、軍部にとって大きな衝撃であった。

そして近衛内閣と陸海軍首脳部は連日のように会議を開き、対策を協議した。

対策とは日本がこの機会に南進するか、北進するかということであった。

ここでも中心となって議論を進めたのは松岡である。

駐日のドイツ大使はリッペントロップ外相の指令によって、日本の援助を求めていた。

松岡は日ソ中立条約よりも三国同盟を、日本の対外政策の基礎とみなした。

そして彼はドイツの短期勝利を信じ、南進の中止と即時北進、すなわちソ連との開戦を主張し、これに同調する者もあった。

しかし対ソ戦はソ連の力が弱まるのを待ち、まず南方の軍需資源獲得を優先させようという意見も強かった。

明治時代以来、重大国事に関して天皇出席のもとに、主要閣僚や軍部首脳らが合同して開かれる最高会議は、御前会議とよばれていた。

そこで天皇は発言しない慣例であるが、事前に当局者と意思の交換が行われており、したがって御前会議の決定は「天皇の裁断を仰いだ不動の方針」とされた。

裕仁天皇は作戦計画、戦争準備にも通じていた。

一九四一年七月二日の御前会議は外交交渉を続けつつ南方進出の態勢を強化し、また北方への軍事的準備をも整え、情勢の推移を見て、対ソ、あるいは対米英戦争を辞さないという方針を固め、同時に南部仏印進駐の計画を促進することとなった。

そして北方に対しては七月上旬から、関東軍特別演習(略して関特演)と称して満州方面に空前の大動員が行われ、機を見てソ連領内へ進撃する用意が進められた。

こうして日本は日ソ中立条約を守ったのではなく、事態はそれが日本によって破られる一歩手前まで来たのであるが、ついに機は熟さなかった。

意外なソ連軍の抵抗によって独ソ戦が長期化し、また日本自体が太平洋戦争に突入したからである。

3.3 日米交渉

実は一九四一年四月から、主としてアメリカ国務長官ハルと野村吉三郎駐米大使との間で、日米交渉が始まっていた。

一つの焦点は中国撤兵問題となっていった。

松岡外相はこのアメリカとの折衝が始まる前に日本を離れ、ヨーロッパを廻って帰国すると、不在中、外相抜きで事が進められたことを知った。

彼はこれに憤慨し、日米交渉が同盟国独伊に対する信義に背くものと反対した。

松岡の介入でアメリカの態度も硬化したが、彼自身も交渉継続の大勢のなかで孤立し、やがて七月中頃、事実上、この外相更迭のための政変となった。

松岡は戦後、戦犯に指名されたが、一九四六年六月、拘置中に病死した。

一九四一年七月二八日、日本は南方作戦の軍事基地を得るため、ドイツの圧力でビシー政府の同意を強要し、南部仏印に軍を進駐させた。

米英蘭は対応処置として領土内の日本人資産を凍結し、つづいて八月一日、アメリカは石油など重要軍需物資の対日輸出を全面的に禁止した。

当時、インドネシアはオランダ植民地であり、A(米)B(英)C(中)D(蘭)による対日包囲陣の強化が喧伝され、国民の敵愾心を煽った。

しかし対日包囲とは日本の侵略政策があったからこそ、これに対応し、これを抑止するためのものではあるまいか。

石油の禁輸は日本にとって衝撃であった。

しかし日本は妥協のための交渉をしながら、相手が最も反発している南方進出を強行したり、戦争遂行上の最重要物資である石油を相手に依存しながら、その国との戦争を辞せずという国策を決定し、予想され得る報復措置にいまさら慌てているのである。ヨーロッパの戦争を抱えているアメリカは、アジアで宥和的であったが、交渉が進むにつれて硬化してきた。

この八月、大西洋上でルーズベルトと会見したチャーチルも、日本に対して強硬であることを要望しているが、英連邦を構成するカナダ、オーストラリア、ニュージーランドなども日本の動向に刺激されていた。

それにしても、日本側には非合理性が目立つようである。

石油の備蓄が二年分たらずしかない海軍は、その輸入が絶えることを理由に戦争に反対するのではなく、むしろ従来の慎重論から、戦うならば今のうちにと早期開戦論に傾き、たださえ開戦に強硬な陸軍に加担してしまう。

軍部の主戦論を反映しつつ、一九四一年九月六日の御前会議は――前記、七月二日のそれを経て――重大な方針を決定した。

「帝国国策遂行要領」である。

これによって日米交渉は一〇月上旬頃までの期限付きとなり、それまでに成立しない場合、アメリカやイギリスと開戦を決意することが決定された。

会議の終わりに、出席しても発言しない慣例である天皇裕仁がこれを破り、祖父明治天皇の御製を引用し、平和愛好の気持を託した。

――四方の海皆同胞と思ふ世に など波風の立騷ぐらむ――

しかし天皇は異例の発言をしながら、最高権威者としての意をはっきりと表明することはせず、和歌にかこつけるという情緒的な表現にとどまった。

当時、統帥権、すなわち軍の最高指揮権は天皇の大権であり、「大日本帝国を統治する」天皇は、大元帥として陸海軍を統帥していた。

したがって政府が軍を押さえることは難事ではあった。

この点、近衛文麿が天皇の平和主義を称揚しつつも、政府と統帥部との両方を押さえ得るものは陛下御一人である。

陛下が消極的であられることは平時には結構だが、和戦いずれかというが如き場合には、障害が起こり得る場合なしとしない云々と述べていることは印象的であろう(『日米交渉に就て』より)。

しかしこれは近衛の政治家としての進退を弁明することにはなるまい。

3.4

真珠湾の朝

軍なるものはその職掌上、結局は戦争を問題解決の手段とするのが習いであろう。

しかし和戦の決に直面した近衛首相は、いずれとも決定し得ず、一〇月一六日、内閣総辞職を行い、平和への努力を放棄してしまった。

顧みれば五摂家(ごせつけ)筆頭の家柄で、青年時代には社会主義をも学んだという近衛文麿が四五歳、未知数、清新の期待のうちに初めて組閣したのは一九三七年六月であった。

しかし、それから一ヵ月余にして起こった日中戦争は全面戦争に発展し、四〇年七月以来の第二次、四一年七月以来の第三次の近衛内閣の時期は、日独伊間三国条約および日ソ中立条約締結、北部および南部仏印進駐、日米交渉の進展など、まさに大日本帝国の命運を決したといえよう。

四一年八月、日本側が申し入れたルーズベルトと彼との会見も、日米首脳会談も、アメリカ国務省内の非妥協論などのために実現しなかった。

この間、第二次近衛内閣のもと、諸政党、労働組合は解散、大政翼賛会や大日本産業報国会の成立など、「新体制運動」の名のもとに、国内ファッショ化が促進された。

近衛内閣の陸相東条英機が後継内閣首班であった。

強硬な主戦論者東条に首相として責任を負わせれば、かえって陸軍の強硬派を押さえるであろうという妙な論理が通用した。天皇は「虎穴に入らずんば虎児を得ずということか」と、同意したといわれる。

この東条内閣下、国家総力戦体制が確立し、いわゆる天皇制ファシズムの諸性格が如実に示されるのである。

それは作家、永井荷風が、心の自由、空想の自由のみは政府の権力も束縛できない、というように書いた時代である。

戦争への歩みは速度をまして、かつ正確に進められた。

改めて、日米交渉の期限は一二月一日午前零時、開戦の時期は気象条件で一二月初頭と定めることが、一一月五日の御前会議で決められた。

日米戦争の事実上の開始が決定されたこの席で、天皇はもはや文学的にも発言しなかった。

一一月二〇日、日本はこれ以上、東南アジアに武力進出しないことを条件に、アメリカに対日経済関係を改善させ、また蒋政権援助を止めることなどを要求する最終案を送った。

一一月初め、蒋介石からチャーチルに、中国の対日抗戦の危急を訴え、強い援助を求める警告ないし嘆願が届いていた。

一一月二六日付、大統領あての電報で、チャーチルは蒋介石に対する冷遇と中国の崩壊が米英にもたらす危険について憂慮を述べた。

これを受けてか一一月二六日、アメリカ国務長官コーデル・ハルから「ハル・ノート」と称される回答が、駐米の野村大使に手交された。

それはこれまでにない強硬な内容で、中国および仏印からの全面撤兵、アジアの状態をすべて満州事変前のそれに戻すことを要求していた。

東南アジアはともかく、結局、日本は中国支配を放棄できなかった。

「ハル・ノート」は、日本側に最初の一発を発射させる「果たし状」とも解されているが、国務長官自身も「これからは陸海軍が出る番だ」ともらしたという。

一方、一一月二六日、場合によっては反転する予定ではあったが、対米攻撃をめざす機動部隊は千島の根拠地を出発、ハワイに向かっていた。

一二月一日、御前会議で米英蘭に対する開戦が「聖断」された。

内大臣、木戸幸一 ――東条内閣の成立に尽くしたのも彼である――はその日記に記している、。

「十二月一日(月)晴……一一時、御前会議開催せられ、遂に対米開戦の御決定ありたり。

四時半、首相来室、宣戦詔書につき協議す……」。

一二月二日、日本軍先発部隊は攻撃決行の報に接した――「ニイタカヤマノボレ一二〇八」。

新高山(いまの玉山)は当時の日本領台湾の高山である。

日本側には巧妙な奇襲作戦はあったが、勝利のための決定的戦略はなかった。

緒戦の戦果によって有利な取引を……というような思惑であった。

こうして一九四一(昭和一六)年一二月八日午前六時(日本時間)、「帝国陸海軍は本八日未明、西太平洋において米英軍と戦闘状態に入れり」という大本営発表となった。

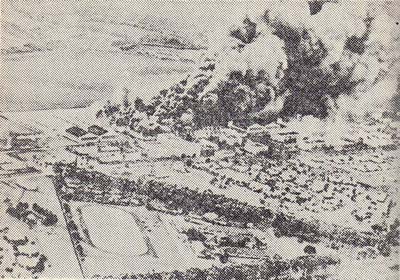

すなわち八日未明(ハワイ時間七日朝)、日本海軍航空部隊は真珠湾を奇襲、大戦果を挙げた。

午前一一時四五分、大日本帝国天皇の名において「朕竝ニ米国及英国ニ対シテ戦ヲ宣ス……」と「宣戦の詔書」が発せられた。

『木戸幸一日記』は、「宣戦の大詔は渙発(かんぱつ)せられたり」と感激している。

一方、急報がワシントンに届いた。

「パールハーバー空襲さる、演習ではない」。

このとき日本の交渉打ち切り通告が、ある事情で開戦よりも少し遅れたことは、「だまし討ち」としてアメリカ側を激怒させた。

当時、日本の暗号文を解読していたアメリカは、相手の外交上の出方を察知していたようであるが、真珠湾攻撃は予知していなかったとされている。 |

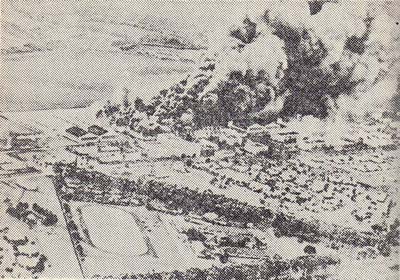

12月7日の日本の真珠湾攻撃――この時、同時に東南アジアに植民地をもつ、米(フィリピン)、英(マレー半島、ビルマ、中国)、蘭(インドネシア)に宣戦布告し、それらの軍事基地を攻撃した。なお仏(ベトナム)はすでに敗退していたので、7月28日に日独伊三国同盟により無血侵入している。 |

アメリカ時間八日午後、ルーズベルト大統領は上下両院の合同議会で、演壇の端を握りしめて口をきった。

憲法上、合衆国大統領は合衆国陸海軍の最高司令官である。

「昨一九四一年一二月七日――それはのちのちまでも屈辱の日となるでありましょう――アメリカは突如、しかも計画的に日本帝国の海空軍によって攻撃されました……」そして対日宣戦布告が可決された。

日本軍の奇襲攻撃はアメリカ側を刺激し、「真珠湾を忘れるな」という言葉のもとに、国民の気持を対日戦争に結集させることとなった。

イギリスの新聞には「狂気の日本、宣戦布告す」、「日本、逆上す」というような文字が見えた。

チャーチルも日本の戦争計画を「自殺行為」、「きわめて無謀な冒険」とよんでいた。

彼は日本を威圧できるつもりで、まさか開戦になるとは思っていなかった。

九日、中国は日本に、また独伊にも宣戦布告した。

こうして太平洋戦争が始まったが、当時、日本では、今後の日中戦争を含めて「大東亜戦争」という呼称が決められた。

その背後には「大東亜共栄圏」、あるいは「大東亜の新秩序」建設という日本帝国主義の野心があった。

大東亜とは日本、満州を含む中国全土から東南アジア地域に及ぶものである。

そしてヨーロッパの植民地支配に苦しんでいた東南アジア諸民族は、当初、日本軍の進出をアジア人による解放と受けとった。

しかし大東亜共栄圈の実体が日本の植民地支配であることを知ったとき、ベトナム、ビルマ、フィリピンと対日抵抗が展開していった。

さらに朝鮮、中国を考えれば、アジア諸民族の独立は日本による欧米勢力の排除の結果ではなく、むしろ諸民族の日本帝国主義に対する闘いの過程で達成されたと言えよう。

3.5 不可解なヒトラーの対米宣戦布告

一九四一年四月一二日、ソ連駐在のイギリス大使はモスクワ滞在中の松岡外相に、チャーチル首相の書状を呈した。

文面は八条より成り、日本がドイツの勝利を過信して軽挙妄動しないように警告するものであるが、最後の条項は一九四一年にアメリカの鋼鉄生産が七五〇〇万トンに、イギリスのそれが一二五〇万トンに、したがって合計約九〇〇〇万トンとなるとすれば、もしドイツが敗北した場合、日本はその鋼鉄生産七〇〇万トンでは戦争に不充分ではないかと指摘している。

現代戦が生産力の戦いであるとすれば、まことに適切な警告であろうが、松岡はこれに対しても、また他の適切な指摘に対しても一顧だに与えていない。

そして日米戦争、勝敗の決は一つにはチャーチルの言の如く、彼我、生産力の格段の差によることとなった。

元来、チャーチルは勝利のためにアメリカの軍需援助だけでなく、その参戦を望んでいた。

ド・ゴールが伝えるところによれば、イギリス諸都市への爆撃がアメリカを怒らせて戦争に誘いこむことを期待して、チャーチルはドイツの対英爆撃をいらただしげに待ってさえいたのである。

いまここに日米は開戦、しかもドイツ、イタリアも一九四一年一二月一一日、アメリカに宣戦布告し、アメリカもこれに応じた。

この宣戦は必ずしも三国同盟の条約上の義務からではない。

条文によれば同盟国が一国(アメリカを想定)から攻撃された場合、相互の援助義務が生ずる。

しかし「死中に活を求めて」対米攻撃を開始したのは日本であり、ヒトラーは「真珠湾」を全く予測していなかった。

では、なぜ、ヒトラーは独断的にアメリカに宣戦布告したのか?

これがなければ、アメリカは対日戦に力を注ぎ、対英・対ソ援助から遠ざがらざるを得なかったかもしれない。

ヒトラーは納得できるような真意をもらしていないので、いろいろな解釈が行われている。

当時、アメリカの船舶はすでに大西洋上でドイツ潜水艦と衝突し、米独は事実上の海戦に入っていたともいわれる。

日米開戦に際して独伊の援助を求める日本側に対し、ヒトラーも、ムソリーニも条文の如何を問わず、同盟国のよしみを守る気持ちであったようである。

開戦が事実となったとき、ヒトラーは彼好みの真珠湾奇襲の大戦果に魅せられて、日本の実力を過大評価し、一方、ユダヤ人と物質主義に支配された国としてアメリカの実力を過小評価したことも否めない。

ドイツからすれば、アメリカがヨーロッパの戦争に軍事的に介入することは時間の問題とみえ、先手を打ちたかったのであろう。

独ソ戦につまずいたとき、国民の士気を高める必要もあった。

しかし、従来、合衆国を剌激しないように留意していたヒトラーとすれば、この対米宣戦はソ連攻撃に続く大きな失敗となった。

いや、失敗を覚悟で、ヒトラーは宣戦したという見解がある。

モスクワ目前でソ連軍の反撃を受けた独ソ戦の情況に、戦勝の不可能をいち早く察知したヒトラーは、ドイツが世界征服を果たすほど強くなければ、いっそのこと、もっと強い国に抹殺される方がよい……自分が最大の征服者、勝利者として歴史に残らないのであれば、せめて最大の破局をもたらす者となろう……という決意からアメリカに宣戦布告したのである。 |

閲兵(えっぺい)するヒトラー

|

そしてヒトラーはそれ以後、戦況に関心を示さず、一九四二年一月、「ユダヤ人問題の最終処理」の指令を出したように、

ユダヤ人絶滅という第二の目標――第一はドイツのヨーロッパ支配――に専念したのである……。(ハフナー、赤羽訳『ヒトラーとは何か』より)

ほかにも、国際共産主義(ロシア)と国際金融資本主義(アメリカ)――いずれもユダヤ人が創り出したものだが――に対して、同じ年に宣戦布告することはヒトラーの世界観に通ずるとか(トーランド『アドルフ・ヒトラー』より)、「……またあるいは、彼は事件の重大さに興奮しすぎていたのかもしれない。これが最も適当な説明のようにみえる」(テイラー『第二次世界大戦』より)など、論は尽きない。

西ドイツのジャーナリスト、セバスチャン・ハフナーの見解がきわめて破滅的であれば、イギリスの歴史家A・J・P・テイラーのそれはきわめて刹那(せつな)的である。対照的な見方で興味深いが、いずれにせよ、推測にとどまらざるを得ないであろう。

3.6 連合国共同宣言

それにしてもドイツの対ソ攻撃、日本の対米攻撃、いずれも同盟国の日独が秘密主義をとり、終始、たがいに孤立した戦いを続けたことは、連合国側、とくに米英の緊密な関係と対照的である。

一九四一年一二月から翌年一月にかけて、単独不講和を約したり、作戦区域を設定するなど、日独伊間に二つの協定が成立しているが、さして具体的、実際的なものではなかった。

日独共同作戦には軍事上の困難があったと共に、一方で、ヒトラーはその人種主義から日本を軽視していたようである。

シンガポール陥落の報を聞いたヒトラーは、むしろイギリス人に同情している。

「黄色い奴ら」に対する嫌悪が、個人的感情においてイギリス人に対する親和性を強めたのであろう。

少なくともヒトラーにとって、日本との同盟は外交上の便法であったとみえる。

そしてたびたびのヒトラー・ムソリーニ会談も、後者の従属的なものにすぎず、イタリア軍はむしろドイツ軍の負担となった。

しかもヒトラーの敵はアメリカ参戦によって、同盟条約こそなけれ、実質的に最も強力な軍事上の同盟国を得たのであり、米英ソ「大同盟」が名実共に形成されたのである。

そしてソ連としては日本から攻撃される脅威が去り、対独戦に専念できることとなった。

「……我々はついに勝ったのだ! イギリスは生きるであろう……ヒトラーの運命は決まった。

ムソリーニの運命は決まった。日本人に至っては粉砕されてしまうであろう……」。

チャーチルはこのようにアメリカ参戦を喜び迎えた。

それまで世界の重さを一身に背負っているようにみえたチャーチルは、このとき以後、若々しく明るい表情に変わり、毎日が楽しくてたまらないようになったという。

彼はまた蒋介石に打電して喜びを分かちあっている。

「英帝国と合衆国は日本に攻撃されました。常に我々は友人でしたが、いまや共通の敵に直面しています」。

アメリカ参戦によって「勝った」と思った指導者が、チャーチル以外に少なくとも一人はいた。

彼から電報を受けたこの蒋介石である。

中国を弱体化しての日米妥協を恐れていた蒋介石は、ここに対日戦の勝利を見とおして、これからは戦争遂行よりも中国共産党対策に力を注ぎ、中国支援に熱心なアメリカに不満を抱かせるのである。

アメリカ参戦はまた自由フランスはじめ、諸国の抵抗運動に大きな希望を与えた。

一九四一年一二月末から、ワシントンで米英首脳会談が開かれた。

イギリスにとってやっとアメリカ参戦が実現したわけだが、このアメリカが対日戦に全力を入れるとすれば、対独戦への効果はうすい。

ルーズベルトはチャーチルの要望を容れて、日本よりもドイツに対する勝利を第一の目標と定めたが、ドイツが敗北すれば、日本の敗北はこれに続く、とされたわけである。

またこの会談で、米英の統合参謀部が設けられることとなった。

そして一九四二年一月一日、米英ソ中など二六ヵ国は「連合国共同宣言」に調印し、やがて他の国々が参加する。

(正式の政府と認められていない自由フランスは参加できず、フランスとしてはド・ゴール政権成立後、一九四五年一月に加入)

宣言は大西洋憲章に同意すると共に、軍事、経済上の協力や単独不講和を約するもので、ここに連合国の共通の基盤が成立した。

このとぎルーズベルトは反枢軸「連合国」を United Nations と表現し、彼が実現を推進した国際平和機構の名称にこの表現が適用されたことは有名であり、それは大戦中の民主主義諸国の結合を、戦後においても平和維持に役立てようとして生まれたものであった。

「国際連合」は日本語の表記であり、中国では「連合国」のままである。

この連合国の結束に対して、枢軸側の歩調は乱れていた。

たとえば、独ソ戦の成行きを見た日本は一九四二年以降、折にふれ、独ソを単独講和させ、日独伊を対米英戦争に結集させようとした。

この日本仲介による独ソ和平に共鳴したムソリーニも四二年末頃、ヒトラーを説得しようとしたが、すげない拒否に出会っただけであった。

top

**************************************** |