|

��������������������������������������������������������������������������������

Index 1

2 3

4 5 6

7

4�@�����i�Ƃ������V�Ó�50�L���̍`���j����̐�

4.1 ��̏̑Β������� top

�@�Ƃ���ŁA���{�͖��B�������F�����i�K�ŁA����ȏ�̐N������߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ������̂ł��낤���B

�@��ʂɓ����u���ρv�Ƃ́A���z���̂Ȃ��R���s�����w���p��Ƃ��Ďg���Ă���A���������āu���B���ρv�Ƃ����A�����Ύ����Ɏn�܂�A�ɔJ�E�g�сE�����]�̓��O�Ȃ��x�z���Ė��B��������A��������F���������ŁA����ɔM�͍��ŔM�͏Ȃ������A�悤�₭��������Œ�킪��������܂ł̉ߒ����w���̂����ʂ̗p�@�ł���B

�@���������̂Ȃ��ŁA���B�����F�́A���B�������ƂƂ��Čł܂����ƔF�߂����Ƃ��Ӗ����Ă���͂��ł���A���Ƃ���A���̉ߒ��͂����őŐ��Ă��悩�����悤�Ɏv����̂ł���B

�@�����ɂ����Ă��A���Ƃ��Γ싞���̎��{����g�Y�͎O�O�N��Z���t�̎�L�ŁA���}�ȔM�͍U���������Ȃ����Ƃ́A���B���͈̔͂��܂��m�肹���A�u�����̍��Ɓv�ł��邱�Ƃ��������ƂɂȂ�Ƃ��āA�^���悵�Ă��邪�A�����ɂ��̍������{����A�������Ɋ֓��Ɉ������܂�A�̊��������A�u�x�ߑ��̏p���v�Ɋׂ邾�����Ƃ̊ϓ_�����������B

�@�܂�J�i�ނ��j��M���i�˂������k���k���̎R�x�n�т̏ȁA�����̒��邪����j�����_�@�Ƃ��āA�ӈ�h�ڌ��̕����ɗU�����A���x�W����O�Ɉ��߂��l�d���i���ށj���邱�Ƃ��g�̗v�h���Ƃ����̂ł���B

�@�������A���̔M�͂̎x�z�ŏ������邱�Ƃɂ���č������{�Ƃ̌��̂������������ށA�Ƃ����\�z���������錩���݂́A�͂Ȃ͂����������Ƃł��낤�B

�@�܂����ۂɂ��A���̎�L�������ꂽ�����A�ꎵ���́A���łɊ֓��R�i�ߊ��͔M�͍��̍�햽�߂��Ă����B

�@���������Ă����Ő{���̈ӌ����Ƃ肠�����̂́A���ꂪ�����I�\���������Ă�������A�Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�ނ̏ꍇ�Ɣ�r���邱�Ƃɂ���āA���{��R���̑Β�������̓������m�F���Ă������߂ł������B

�@�ł́A���̐{���̈ӌ��Ƃ���ׂĐ��{��R���̑��Ɍ����Ă���͉̂����Ƃ����A�u�ӈ�h�v���Ȃ킿�������{�Ƃ́u���ڌ��v�ɂ���āA�����W���u��O�Ɉ��߂��v���Ƃ��K�v���Ƃ��锭�z�ł������B

�@����́A�����́u�x�ߖ{�������v�ɑ��ẮA���ւɑ����̎咣���u���R�ɒf�O�v������悤�ɂ��ނ��Ă䂭�A�Ƃ������z���A���̌�����X�ƈ�������A����̊�b���Ȃ��Ă���A�Ƃ������Ƃɂق��Ȃ�Ȃ������B

�@���́u���R�ɒf�O�v������Ƃ́A���֖��������炩�玝���o�����Ƃ����Ȃ�����łȂ��A������̓������������������Ȃ��Ƃ������Ƃ��Ӗ����Ă��邪�A���̔��z�́A���Ljًc��\���ĂĂ��鑊�肪�u���R�ɏ��Łv���Ă���邱�Ƃ��肤�����ɔ��W���Ă������ƂƂȂ����B

�@���Ƃ��A�O��N�������A���łɍ��A�E�ނ�\�����Ă���ꂽ�u���Ǐ������j�v���t�c�Ō��肳��Ă��邪�A�����Łu�x�ߖ{���v�Ɋւ��ẮA�u�n�������̕�����ԁv���܂��܂������ɂȂ�X���ɂ���Ƃ��A���̂�����r�I�����Ȑ����ɂ͍D�ӓI�ԓx���Ƃ�A���{�ɗL���ȕ����ɗU������A�Ƃ�����������Ă��邾���ł���A�������{���������{�ɂ��Ă͉��猾�y����Ă��Ȃ��_�����ڂ����̂ł���B

�@�����ł͂��͂���{���������{�𒆍��������{�Ƃ��Đ����ɏ��F���Ă��邱�ƂȂǂ͑S���Y����Ă���悤�ł���A�ނ���A�����ł͍������{���n�������ɖv�����A���������n�������̕�����Ԃ̂Ȃ�����A���{�ɂƂ��ėL���Ȑ�����I�����邱�ƂŁA����������Ă䂯��悤�Ȏ��Ԃ����邱�Ƃ����҂���Ă����Ƃ����悤�B

�@����ɂ���́A�����������{�ɑ��鐭��������������܂܁A�Β���������A�n�������ɑ��鐭��ɉ�̂��Ă��܂����Ƃ��Ӗ�����̂ł���A���ۖ��Ƃ��ẮA�n�������ƒ��ڂɑΛ����Ă��錻�n�R�̓������A�Β��������S�̂����[�h����Ƃ������Ԃ������炷���ƂɂȂ����B

4.2 �M�͍��Ƙ��S�R top

�@�܂萭�{�ɂ��R�������ɂ��A���B�����F��Β�������Č����̋@��ɂ��悤�ȂǂƂ����l���͑S���݂��Ȃ��������A���n�̊֓��R�́A�ނ��낻������̍s���̏o���_�ƍl���Ă����B

�@���B�����F�Ƃ́A�u���B���̕ی�琬�v���u����v�Ƃ��邱�Ƃ���O�ɖ����������̂ł��������A����͂܂��A���̊ϓ_���琶�ݏo����Ă���֓��R�̗v�����A�����̐�������[�h����\�������債�Ă����Ƃ������Ƃł��������B

�@���̂����A�֓��R���́A���łɏq�ׂ��悤�ɁA����̌R���s���Ƙ��S���q������o�����d�Ƃ�g������Ƃ���������莮�����Ă���A����͒�������̃R���g���[������w����ɂ�����̂ł������B

�@���B�����F�����������Ɗ֓��R�͎��̖ڕW�ł���M�͏ȂB���ɂƂ荞�ނ��߂̍��̏����ɂƂ肩�������B

�@����͖����̒���������ɂ��悤�Ƃ��������\�z�̍ŏ�����\�肳�ꂽ���̂ł��������A���ۂɂ͂���ɂ��ꂾ���ɂƂǂ܂炸�A���̋@��ɓ��ÂƉؖk�Ƃ�����̕����ŁA����\�肵���������̊O���ɘ��S�����̎x�z�n���ݒ肷��Ƃ�����}�����܂ނ��̂ł������B

�@�M�͍U���̍�햽�߂́A�O�O�N�ꎵ���ɔ��߂��ꂽ���A����͔M�͏ȓ����E���ÂɌ������ƁA�M�͏ȓ싫�E�͖k�ȂɌ������Ƃ��琬����̂ł���A���̕����Ґ��̂Ȃ��ɁA�O�҂ɂ͗��j���i��イ�����ǂ��j�Ƃ���u�썑�V���R�v�A��҂ɂ͒����i�Ă����傤�j�Ƃ���u�~���V�����v�Ȃ镔�����ӂ��܂�Ă���_�����ڂ����B

�@���̂��������́A�����ɂӂꂽ��V�i�ӂ��j��o���̂��߂̓V�Ö\���������������ۏt�̕ʖ��ł���A���j���͂��̍��͎R���œy�ٓI�����������Ȃ��Ă������̂̂悤�ł���B

�@�ϓ쑍�̎��ٌx�@�̎O��N�̕ɂ��ƁA���́u�R�������̓y�فv�ł���A���̌R���͎O��N�ꌎ�ɂ͈ꎞ���K�R�ɋz�����ꂽ���A�ّ��I�s�����~�܂��A�Z���ɂ͊e�n�Ɋ������Đl���̝f�v�i�炿�j�◩�D�Ȃǂ��ق����܂܂ɂ������߁A��������R���Ȃ����������Ɏ������Ƃ����B

�@�֓��R�́A�O��N����O��N�ɂ����Ă̈ꎞ���ɂ́A���ۏt�◫�j�����A���g�ʏˌn�̕����Ŕ��Ӊ�̋����Ɏ��s���ĎR���Ȏ�Ȋؕ��z�i����ӂ����j�̂��Ƃɐg���Ă����ΗF�O�i�����䂤����j�Ȃǂƌ��т��āA�ؖk�ɏӉ�E���w�ǂɔ����鐨�͂�����o�����Ƃ��Ă������A���ꂪ�������Ȃ��܂܂ɁA���◫�B�Ɉ�������Ř��S�����̕Ґ��ɂ����点�����̂Ƃ݂���B

�@�M�͍��́A�O�O�N���{����A�����̘��S�����������ꂽ�`�œW�J����A�قڈꃕ���ŔM�͏Ȃ���ђ���̎�v�֖���́A�l���ɂ́A�������̔�����r���Ē�����������Ċ֓��ɐN�����Ă���B���̎��͌R����������̗}���ɂ��A�l�������ɂ͂���������Ɉ��������Ă��邪�A�������܌��ɓ���ƁA�֓��R�͒����R���ĂэU���������Ă����Ƃ��A�u������ӎu�����܁v�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ċ֓��ɐi�U���A���̍��͌܌��O����̒�틦�蒲��܂ő������邱�ƂƂȂ����B

�@�����Ă��̊ԁA���j�������͔M�͏Ȑ����̑��ϒn��ɐi�o�������A�����^���Ă����������i���������ԁj�R������M�i�肵�サ��j�ɂЂ������ċA�����Ă���ƁA�֓��R�́A���j����������M�ɏd���������悤�ɂȂ�A���͉ؖk���ʂɗ��E���A���ϒn��͗���M�R�̋��_�Ƃ����Ɏ����Ă���B

�@�Ȍケ�̗���M�R�́A�֓��R�̑Γ��֍H��̐땺�Ƃ��ė��p�����̂ł���A�������́u�@���U�R�v�ƌĂ�ł��̉����������v������悤�ɂȂ��Ă���B

�@���������ۏt�R�̏ꍇ�ɂ��A���{�R�̎x�z�n��̊O���ɁA���S�R�̎x�z�n�������A�����V���ȐN���̋��_�Ƃ��邱�Ƃ��Ӑ}����Ă������Ƃ́A�l����Z���A���c�N�ƊO�����u�����ɔ�v�Ƃ��Ȃ�����A���p�E�đ�g�ɂ��ĂāA�R���i��j�ȓ��̒n��̎����ێ��́A�u�����y�ѐQ�Ԃ�x�ߌR���v�ɓ��点�邱�ƂɂȂ錩���݁A�Ƃ̏��𑗂��Ă��邱�Ƃ���������������Ƃ��ł���B

�@�R�͂͒���̊����t�߂���쓌�ɓ��V�i�C�ɒ����ł���A���̓����̒n��Ƃ́A�k���E�V�Â����V�Ɏ���S���̂����A�R�C�ւ���R�B�i��イ�j�Ɏ��镔�����ތ�ʂ̗v�Ղł���A�̂��̒�틦��Őݒ肳�����n�т̒��S�������Ȃ����̂ł������B

�@���������̟R���n��̏ꍇ�ɂ́A���ϒn��̏ꍇ�ƈق�A����Ȃ���S�R�̋��_������o�������ɂƂǂ܂���̂ł͂Ȃ��A����Ɍĉ�����`�Ŗk���E�V�Òn��ɔ��Ӊ�̒n���������������邽�߂̖d�������݂��Ă����B

�@�V�Ó����@�ւ����S�ƂȂ������̖d���́A���R�����̗L�͎҂����āA�N�[�f�^�[�������Ȃ����Ƃ��߂������̂ł���A���ǂ��̌����͂��̒��h��i���傤�������傤�j���t�ɈÎE����Ď��s�ɋA�������A���B�����F�̎��̒i�K�ŁA���n�R�̂Ȃ��ɁA���������̂悤�Ȃ��܂��܂Ȋ�Ă�������Ă������Ƃ��d�v�ł������B

�@�����āA�֓��R�́A���̒�틦��̎��{�ߒ��̂Ȃ��ŁA���̂悤�Ȋ�Ă�����Ɋg���Ă䂱���Ƃ͂���͂��߂�̂ł������B

|

|

4.3 ������틦�� top

�@���{�R�̔M�͐N�U�ɑ��āA�Ӊ�́A��̒��n�R��k�コ���āA���w�ǂ��x�����铮�������������̂́A���{�ɐ��ʂ���Ό����悤�Ƃ͂��Ȃ������B

�@���łɁA���{�����B�������肠���Ă䂭�ߒ��ɂ����āA�ނ͎O��N�܌��A�u�������O�v�\�\�O�G�ɂ͂܂����������肳���Ȃ���Ȃ�Ȃ��\�\�Ƃ���X���[�K����ŏo���A���N�Z������͎l�Z���̕��͂����Ă���܂ł̋K�͂��͂邩�ɂ������l���������������J�n���Ă����B

�@�����Ċ֓��R�̔M�͍��ɑΉ����Ĉꉞ���̓������͒��~���A�R���������钣�w�ǂ��x�����邩�ɂ��݂������A���ǁA�O�O�N�O������ɂ́A���w�ǂ��R���ψ���k������̒n�ʂ��炵�肼���āA���S�̉����Ԃɑウ�A����ɎO���O�Z���ɂ́A�O�N�������w�ǂƑΗ����Đ��{�������Ă������������s���@���ɕ��A�����āA���{�Ƃ̑Ë��̑̐����ƂƂ̂��Ă����B

�@����Ɍ܌��O���ɂ́A�ؖk�ɂ�������{�Ƃ̐Ղ̑����Ƃ��āA�e���h�Ƃ݂�ꂽ����i�����Ӂj���ψ����Ƃ���s���@�����i�k���j���������ψ���Ȃ����ȋ@�\���������B

�@����́A���n�R�Ɏ哱����Ă�����{���̓����ɑΉ����悤�Ƃ�����̂ł��������A���{������݂�A���������n�R�Ƃ̒��ɂÂ��āA�������̘��S�����͂���ׂ��V���ȖڕW���o�������Ƃ������Ƃł��������B

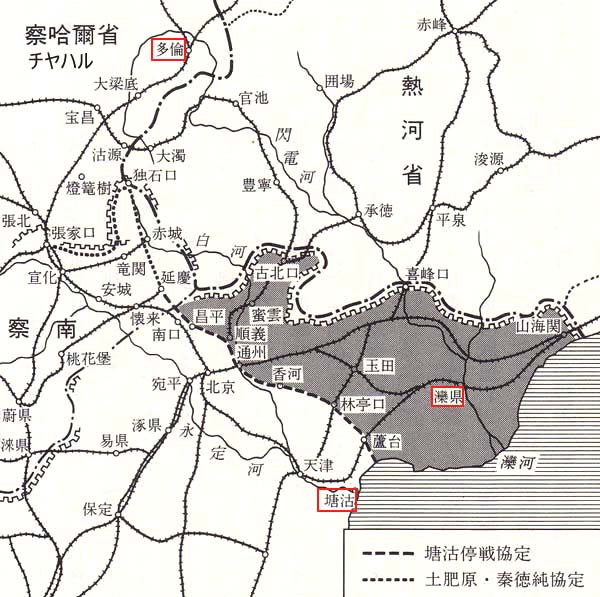

�@���ǒ�틦��͎O�O�N�܌��O����A�����Ŋ֓��R��\�A�Q�d���������J�������ƁA�������{�R���ψ���k�������\�A���Q�d�F�k�i�䂤�Ђ�j�����Ƃ̊ԂŒ���A�Ȍ�u��������v�ƌĂ��悤�ɂȂ������A���̓��e�͒�����쑤�ɁA���c�E�����E����c�E���`�E�ʏB�E���́E���E�ђ����E�J�́E�b�����˂��탉�C���i��̒n�}�Q�Ɓj��݂��A���̐��ƒ�����ł����܂ꂽ�n����A���n���i�����A�����āu���v�ƌĂꂽ�j�Ƃ��邱�Ƃ𒆐S�Ƃ�����̂ł������B

�@���Ȃ킿�A�������R�����́u���v����P�ނ�����Ƃ����̂��A���̎�ȓ��e�ł��������A���{���͂����ɂ��܂��܂ȏ�����t���āA���{���̎��̍s���ɗ��p���悤�Ƃ��Ă����B

4.4 ���{�R�̓P���v�� top

�@�܂����ɂ́A�����������̐�����O���ɓP�����A�Ȍケ�̐��������đO�i���Ȃ��A�Ƃ����K��̖����ɁA�u����̒��흘�����s�����ƂȂ��v�Ƃ̋K��������A����͉ؖk�ɂ����锽���E�R���^�������ׂċ֎~������̂��Ǝ咣�����B

�@�܂肻������A�����R���^���́A�u���v����ᔽ�ł���A���������ē��{���͌R���͂ł����������Ƃ̉��߂������o����A�₦�����������Њd�i�������j���邱�ƂɂȂ����B

�@���ɂ́A�P���̕��@�́A�܂������R���P�ނ��A������m�F���Ă�����{�R���P�ނ��邱�ƂƂ��ꂽ���A���{�R�͒����R�̓P�ނ��m�F���邽�߂Ɂu��s�@�y�ё����̕��@�v�Ŏ��@���邱�Ƃ��ł���Ƃ̋K�肪�݂����A���{���͂��̌�����O���̖��Ɗ֘A�����āA�u�ؖk���R��s�v�����{�����̂ł������B

�@��O�ɁA�������������R�̓P�ނ̈������Ƃ͑��G�i���������������j�I�ɁA���{�R�̓P�ނ́u����I�ɊT�i�����ށj�˒���̐��ɋA�҂��v�ƋK�肵�A���{�R�͎���I�ɓP�ނ���̂�����A����������͋��������Ȃ����ƂƂ��A�܂��u�T�ˁv�Ƃ́u���v�������̗]�n���c�������̂ł������B

�@��l�ɂ́A�����̎����ێ��͒������x�@�@�ւ������邱�ƂƂ��ꂽ���A�����ɂ́u���{�R�̊�����h�����邪�@�����͒c�̂�p���鎖�Ȃ��v�Ƃ������܂��̂Ȃ������������Ă����B

�@���̏����́A���̒������x�@�@�ւƂ��Ă̕ۈ������A���{���̗ȉ��Ȃ��ɂ͕Ґ��ł��Ȃ����Ƃ��Ӗ����Ă������A���ۂɂ͓��{���́A�M�͍��ɂƂ��Ȃ��ĕҐ��������S������ۈ����Ƃ��Ē������ɉ������悤�Ƃ��Ă����B

�@���̎�͂͑O�q�������ۏt�R�ł��������A���̐i�W�ƂƂ��ɁA�ΗF�O�₻�̑��̎G�R���o�ꂵ�Ă��Ă���B

�@�֓��R�́A�������蒲��̖�ꃕ����A�O�O�N�����O������ܓ��ɂ����āA���������ψ���Ƃ̊Ԃŋ�����{�̂��߂̑�A��c���J���Ă��邪�A�����ňꖜ���������Ƃ݂��闛�ۏt�R�̂����A�l�疼��I��ŕۈ��x�@���ɉ��҂��邱�ƂƂ��A�����͉͖k�Ȑ��{�ɑ������A���̑������͗��ۏt�����E�����҂�C�p���邱�Ƃ�F�߂����Ă���B

�@�܂�A�f���s�ǂȘ��S�R�𒆍����̔�p�ŕۈ����ɐ����E�ĕ҂��A�������̋��_�ɂ��悤�Ƃ����킯�ł���A���ۂɂ����̗��X�N�ɂ́A�����əb���h���������{�Ȃ���S����������o����Ă���B

�@�������֓��R���́A���̐��ƁA�����ɂׂ̂�����M�R��i�o���������ϒn���i���{���͎@�����ʋ�ƌĂj�Ƃ��Ȃ��āA���B���̊O�s�ɘ��S�n�т����肠���悤�Ƃ��Ă����B

�@�֓��R�Ɛ��������ψ���Ƃ̊Ԃɂ́A�����̑�A��c�ɂÂ��āA��ꌎ�̖k����c���J����Ă��邪�A���̉�c�ɂ������Ċ֓��R�́A�������������܂ő��ϒn��̖��ɌŎ�����ꍇ�ɂ́A��������̒�탉�C�����`���n���Ȃɉ������A���̖k���ɂ͒����R�̐i����F�߂��A���̒n�тɒ����������炩�̗v�������ꍇ�ɂ́A����M�Ƌ��c������Ƃ̕��j����������Ƃ����ԓx�����߂Ă����B

�@���̉�c�ł͖��͂����܂Ői�܂��A���̓_�͂̂��̓y�쌴�E�`��������Ŏ�������邱�ƂɂȂ�̂ł��邪�A���łɂ��̕��j�͑��������̎��_�Ŋm������Ă������̂ł������B

�@�����Ă��̉�c�Œ��������A�@���i���ρj�n��̍R�������y�ѓy�ٓ����̎��R����]�����̂ɑ��āA����́u��틦��̍��{�ɒ�G����v�Ƃ��ċ��ۂ��Ă���Ƃ��납��݂�ƁA�֓��R���́A����������ŏ�����g����߂��āA���ϒn��̖��ɂ܂œK�p���悤�Ƃ��Ă������Ƃ��킩��B

4.5 �u���B���v�𐄂����� top

�@�����������S�n�т̐ݒ肾���ł��d��Ȗ��ł��������A�֓��R�͂���ɂ����������A��������̎��{�ߒ��̂Ȃ��ɁA���B���̎����I���F�荞�݁A�����ʂ��Đ��������ψ�����A�������{���番�������ؖk�ɂ�����e���n�������ɂ��悤�Ɗ�ĂĂ����B

�@�O�O�N��ꌎ�����������ɂ킽��k����c�́A�֓��R�Q�d���������J�������Ɛ��������ψ���ψ�����缂Ƃ̊ԂŐi�߂�ꂽ���A���̉�c�ɓ��{������o���ꂽ�c�ẮA���������ψ�����u�k�x�����v�Ɩ��Â��������ŁA����쑤�Ɂu���B���v���@�ւ�ݒu���A�u�k�x�����v�Ɓu���B���v�Ƃ̊Ԃɒʏ��f�ՁE��ʁE�ʐM�E�q��A���Ȃǂ̊W���J�����Ƃ�v��������̂ł������B

�@����ɑ��ĉ�缂́A�����ψ���싞���{�ɋA�����邱�Ƃ��������āu�k�x�����v�Ƃ����Ăѕ��ɔ����A�܂��u���B���v�̕������������ۂ������A�֓��R���͌��ǁA�O�҂��u�ؖk���ǁv�A��҂��u�֓��R���w�肷��K�v�Ȃ�@�֖��͈ψ��v�ƏC�����������ŁA���e�I�ɂ́A�قƂ�ǂ��̂܂ܒ������������Ă��܂����B

�@���̉�c���N�_�Ƃ��āA�Ȍ�A���n�������x���̋���Ƃ����`�ŁA���B���ƒ����Ƃ̊Ԃ̘A�����͂�����̂ł���A�O�l�N�Z�������薳�d����A���N����������ʎ��i�S���j����A�O�ܔN�ꌎ��Z�����ʗX�i�X�ցj���肪���{����Ă������B

�@���̂����ʎԖ��́A���B���S�H���ǂƒ������̖k�J�S�H�ǂƂ����z���o�����đ�O�@�ցE�������s�Ђ�ݗ����A���Ђ����ʗ�Ԃ̉^�]���Ǘ����邱�ƂőË������������B

�@�������ʗX���ł́A���{�������̑�O�@�֕��������ۂ������߁A���͓�q�������A���ǁA�o���̗X���@�ւ̂������ŁA�u���B���v�Ƃ���������\�����Ȃ��V�؎�ɂ�邱�ƂƂ���Ă���B

�@���̂ق��A�d�M�d�b�E�Ŋւ̐ڑ��ȂǂɊւ��鋦����������Ă��邪�A�q��H�Ɋւ��ẮA�����������Ȃ������ɂ�������炸�A�֓��R�͂����̓�������̔�s�@�ɂ��Ď��̌������g�債�āA�����ȏ�����������Ȃ��Ă���B

�@���������A���W�̊J�݂́A�����I�Ȗ��B�����F�ɂȂ�����̂Ƃ����邪�A�����̌��́A�֓��R�̎�ɂ���Đi�߂��A�R���������A�O�ǂ������ǔF�����̂ł������B

�@����́A����n��I�Ȍ`�ŁA���n�R���̎哱�̂��Ƃʼn�������Ƃ������n�����������A�������肩�炻�̌�̘A�����������o���ߒ��Ō`������Ă������Ƃ��������̂ł���A����͈Ȍ�̑Β������������I�ɋK�����邱�ƂɂȂ�̂ł������B

4.6 �ؖk�e���n�щ��̊�� top

�@�Ƃ���ŁA���̂悤�Ȗ��B���Ƃ̎����I�ȘA���W�̊g��ɑ��ẮA�������{����������������ɂ���ɔ����铮�������܂��Ă������A��������缂́A�����̌���ƒf�ł����߂��킯�ł͂Ȃ��A��ɍ������{�̗ȉ������߂Ă����B

�@�����Ă���Ɍĉ����ďӉ�E�������͉�缂ƘA�g���A�������{�����̔���}���Č��̐��������������̂ł������B

�@�Ӊ�͈ˑR�Ƃ��āu�������O�v�H�����Ƃ�Â��Ă���A�����������������Ȃ��Ă������A���������������W�J���Ă����̂ł������B

�@���̑�����͈�Z�Z���̑�R��������K�͂Ȃ��̂ł���A�h�C�c���珵�����R���ږ�[�[�N�g���R�̏����ɂ��A���������n���R�p���H�ƃg�[�`�J�ŕ�������͂����肶��Ək�߂Ă䂭�Ƃ����V��p���Ƃ�ꂽ�B

�@����ɂ�肵�����ɋꋫ�ɒǂ����܂ꂽ�����R�́A���ɍ����n�̕��������肵�A�O�l�N������ܓ��ɂ́u�R���k��錾�v���A��Z���ɂ͎�͕��������n�ւƒE�o�A�I��k�サ��蝐��ȂɒB����u�咷���v���J�n���ꂽ�̂ł������B

�@�֓��R�͂܂��ɁA���̑��������������w�i�Ƃ���u�������O�v�H���̂��ƂŁA���B���Ƃ̘A��������l�����邱�Ƃ��ł������A���������̉ߒ��ŁA��缂��������{������������A���������ψ�����ؖk�e�������Ɏd���Ă����悤�Ƃ��������݂͑S���̎��s�ɏI�����B

�@�ʎԋ��肩��ʗX����Ɏ���ߒ��ɂ݂�ꂽ�悤�ɁA���{���̗v�������܂�ɏ]���āA�������{���̔��������܂�Ƃ������֓I���W�J���͂��߂����Ƃ́A���������ψ���Ƃ����n��I�E���ԓI�@�\�̋@�\�������Ȃ��Ȃ��Ă������Ƃ��Ӗ����Ă������B

�@����͈�ʂ���݂�A�������{���x���ł̌����ĊJ����`�����X�ł��������A���ʂł́A���{�̌��n�R�����A�����ψ���̘��S����������߁A�V���Ș��S�Â���ɂ̂�o�����������ƂȂ���̂ł��������B

�@�����Ă܂��A��������Ƃ���ɂÂ���A�̌��ɂ���āA�֓��R���Β�������ɑ���e���͂��m�ۂ������Ƃł́A���̊�Ղ̂����ŁA�e�n�ɑ��݂��ꂽ�����@�ւ�A�`�a�c�����ȗ��̎x�ߒ��ԌR�Ȃǂ����������ɓ����o�����ƂɂȂ�̂ł���A�ʗX��肪��q���Ă����O�l�N��ꌎ��Z���ɂ́A��C������c���J�����Ɏ����Ă���B

�@���̊Ԃ̌R���̓����́A���܂�͂�����Ƃ͂킩���Ă��Ȃ����A���̏�C������c�������āA��������̗��E�C�E�O�O�Ȃ̊W�ے���c�Łu�Ύx����Ɋւ��錏�v���쐬����A�������b�ɂ��ĔN���������O�ܔN�ꌎ�l�A�ܓ��̑�A������c���J���ꂽ���̂Ɛ��������̂ł���B

�@���̂�����C������c�ł́A�������{��œ|���e�������g�傷�邱�Ƃ�����Ƃ��邱�Ƃ��\�����ꂽ�Ƃ����邪�A���̓��e�͎��̎O�ȊW�ے��ԂŌ��肳�ꂽ�u�Ύx����v�̂Ȃ��ɋ�̉�����Ă���Ƃ݂Ă悢�ł��낤�B

�@���́u�Ύx����v�́u��ʕ���v�̖ʂł́A���ɏq�ׂ�L�c�O���̗���ɗ����A��̓I����ɂȂ�ƌ��n�R���̎咣���Ƃ�����Ƃ�����d�\���ɂȂ��Ă���悤�Ɏv���邪�A���̋�̍�ł̓��F�Ƃ��ẮA�܂��u�Γ싞��������v�Ɓu�Ζk�x��������v�Ƃ���ʂ��Ă���_�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@����́A�����̑Β����{������ƑΖ�������敪���锭�z�����A���{�̐N�����u���ցv����u�k�x�v�ւƊg�債�Ă��邱�Ƃf������̂ł��邪�A����Ɂu�������{�̎w�������͒鍑�̑Ύx����ƍ��{�ɉ��đ��e�i�������j�ꂴ����́v�Ƃ��āA�������{�G���̗���m�ɑŏo���Ă����_�ɒ��ڂ��Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ł��낤�B

�@�����āu�싞�����ɑ��ẮA�������̑��S���u���x�W�̑ŊJ�ɐ��ӂ��������ۂ��Ɍ��i�����j��v�Ƃ��������n�ɒǂ�����ł䂩�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����̂ł������B

�@����͗v����ɁA�싞�����̎�̉����߂������̂Ƃ����邪�A����Ɂu�Ζk�x��������v�ł́A�u�k�x�n���v��싞�������番�����Ă��̎�̉��ɒǂ������������悤�Ƃ����̂ł������B

�@�܂�A�u�k�x�n���ɂ����Ă͓싞�����̐��߂����������悤�ȏ�v������o����Ȃ�Ȃ��Ƃ����̂ł������B

�@�����Ă��̂��߂ɂ́A�}���̊��������߂邱�ƂƁA���͎҂̒n�ʂ���{�̐������s�ɕ֗��Ȑl���ɂ��������邱�Ƃ��A���ʂ̖ڕW�Ƃ��ꂽ�̂ł������B

�@�}���Ƃ͍����}�@�ւ��w���Ă���A���{���͂��̓}����r���^���̑g�D�҂Ƃ݂Ă����̂ł���B

�@���̑�A��c�ł́A�֓��R������A���̖ڕW�B���̂��߂ɓ�������̌��������p���A����������s�@�s�ׂ̐ӔC�Njy�����X�ɌJ��Ԃ��A���̂��߁A���������ψ���|��Ă��ӂɉ�Ȃ��Ƃ������j��������Ă���B

�@���̂悤�Ȍ��n�R�̍����I�ԓx�ɂ���Ċ����̗]�n�͂Ȃ��Ȃ����Ƃ݂���缂́A��A��c�̒���ꌎ���{�ɂ͓쉺���ċA�C�����A�����ψ���͎����I�ɕ��Ă��܂������A�֓��R�͂���ɒǂ��ł���������悤�ɁA�O���O�Z���ɂ́A��������ƕt����ɂ߂Ȃǂ𗘗p���āu�k�x�ߐ������Ε��]�ɓ����v�Ƃ������j�����肷��Ɏ����Ă���B

�@����͊ȒP�ɂ����A���S����������Ƃ������Ƃɂق��Ȃ�Ȃ��B

4.7 �L�c�O���ɐe�P���[�h top

�@�������A���n�R�̂Ȃ��ɁA���������ؖk�����̕������ł܂��Ă��Ă����O�l�N�邩��O�ܔN�t�ɂ����ẮA�\�ʓI�ɂ́A�����e�P���[�h������ė��������ł������B

�@����͓��{���ŁA���B�����F�ƍ��ۘA���E�ނ��ʂ��A�u�œy�O���v�̖����c�������c�N�ƊO���ɑ���āA�O�O�N�㌎��l���A���\��g����L�c�O�B���O���̍��ɂ��A�u�a���O���v�����������Ƃ���̏����ɂȂ��Ă����B

�@�Ƃ����Ă��A���̂Ƃ��L�c����Ƃ��Ċ�������Ă����̂́A������ł͂Ȃ��A�O�ܔN�ɗ\�肳��Ă����C�R�R�k��c�ł������Ǝv����B

�@�܂蓖���̖��B���ό�̌R����`���̕����̂Ȃ��ŁA���{������܂ł̌R�k����j�����A�V���ȏ��ɎQ�����Ȃ����Ƃ͓�����������ƂȂ��Ă������A�L�c�͂��̋@��ɁA�Ƃ��ɃA�����J�E�\�A�E�������A�����ē��{����������Ƃ������Ԃ������邱�Ƃ������ꂽ�̂ł������B

�@�����āA�����������Ԃ�����邽�߂ɁA���������{�ȊO�̗Ƃ̌��������߂邱�Ƃ�j�~����ƂƂ��ɁA�����̍��X�Ƃْ̋��ɘa���͂���Ƃ����̂��A�L�c�O���̊�{���j�Ƃ��ꂽ�̂ł������B

�@�O�l�N�l���V�H�p��O���ȏ�������\�i������V�H�����j�������ߍ��ۓI�ɖ��ƂȂ����A�؊��Ȃǂɂ��̑Β��������ɔ�������j�͑O�҂̗�ł���A�\���B�G�m�����v��L����k���i���ȁj�S���B���ɔ��������āA�ْ��ɘa���͂������̂́A��҂̗�Ƃ����悤�B

�@�����Ă��̕��j����䂯�A�����������{�����Ă������B�������ȗ��̕��j��]�����āA�������{�Ƃ̊W�����邱�Ƃ͖]�܂������Ƃł������B

�@�������A��������Ȍ�̉ؖk�ł̌����֓��R�ɂ܂����Ă��܂��Ă���ȏ�A�������ɏ����ł���悤�ȏ�����p�ӂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B

�@���������āA���̑Β�������́A�����̎O�ȉے��Ԃō쐬���ꂽ�u�Ύx����v�̕\���ł����A�������������W�̑ŊJ�ɐ��ӂ������A���{�����D�ӂ������Ă�����}���邪�A���{������i��Řa�e�����߂邱�Ƃ͂��Ȃ��A�Ƃ������ɓI�Ȃ��̂ɂƂǂ܂炴��Ȃ������B

�@�������A�O�q�����A���������̂Ȃ��́A�������{�̎w�������𑊗e�ꂴ����̂Ƃ��Ĕr�����Ă��镔���Ƃ���ׂ�ƁA���̓����c�����Ƃ�����̂ł���A�������͍L�c�O���̂��̓_�Ɋ��҂����̂ł������B

�@�܂�A���̎����ɁA�����e�P�ɐϋɓI�Ȏp�����������̂́A�������ł���A���������̐����ɂ��u�����v�̌��ʂ��������Ӊ�́A�������܁u���O�v�ɂ܂Ŕ���ɁA�Ƃ����������{�̂Ȃ������I�N���������Ƃ߂邽�߂̌��ɂ̂�o�����Ƃ������̂Ƃ݂���B

�@�ӂ͎O�ܔN�ꌎ���ɁA����ϋɓI�Ɍ��g�ٕt������ؔ��ʒ����A�L�g�����g�Ɖ�k���Ē��ڂ��W�߂����A����ɓ��{�ɂ́A�ӁE����̈ӂ������ċA�C�̓r�������������ێi�@�ٔ������������b�i�������傤�����j���A�L�c�O����K��A

�@�@�����W�̕��a�I�����A

�@�A�����̑Γ��W�̊m���A�s�������̓P�p�A

�@�B�����͔r���������A���{�͒����̒n���������x�����Ȃ����ƂȂǂ�\����Ă���B

�@����͋㌎�ɂȂ��āA�O�����[�g��ʂ��Đ����ɐ\�����ꂽ�O�����̐����Ȃ����̂ł���A�������͂Ƃ肠�������{�̐N���̊g���h�����߂ɁA�����W�𗥂��錴����ł����Ă邱�Ƃ��l���͂��߂��̂ł������B

�@����ɑ��čL�c�O���́A�c��œ����W���D�]�����邱�Ƃ͋^�����Ȃ��Ɠ��ق��A�܂��܌��ɂ́A�����b�Ƃ̉�k�łƂ肠����ꂽ���g�ق̑�g�قւ̏��i�����{�i�܌��ꎵ���j���āA�e�P���[�h�̊g��ɂƂ߂��B

�@�������A����ȏ�ɂ́A�e�P�W�����ۂɐi�W�����邽�߂̋�̍��p�ӂ��Ă����킯�ł͂Ȃ������B

4.8 �����͂��߂��x�ߒ��ԌR top

�@�L�c�O���̐���́A�����W�������ɓ������悤�Ȍ��͂������̂ł͂Ȃ��������A�ɂ�������炸�A���łɍ������{�G���̗�����ł߂Ă����R���͂���ɋ����������������B

�@�܂��A�������݂̑�g�ُ��i�����{���ꂽ����̌܌���ܓ��A�x�ߒ��ԌR�͂��łɌ܌���A�O���ɂ������Ă����e���h�V���В��炪�V�ÂňÎE���ꂽ�������Ƃ肠���A���ꂪ�u�Ӊ�Όn���̍����v�ɂ�邱�Ƃ����炩�ɂȂ����Ƃ��āA�����}�@�ւ̉ؖk����̓P�ނȂǂ�v��������j�����߂��B

�@����ɑ��č������{�R���ψ���k����������Ԃ́A���ǘZ����Z���A���{���̗v������������A�͖k�Ȃ���̍����}�@�ցA�������n�R�A�R���I�ȋ����k�n�̘��w���i���������イ�j�̑�܈�R�̓P�ށA�͖k�Ȑ��{�̕ے�ړ]�Ȃǂ̑[�u���Ƃ�Ɏ����Ă���B

�@�Ȃ��A���{���ł͂��̑[�u���x�ߒ��ԌR�i�ߊ��~�Ô����Y�̖����Ƃ��āA�u�~�ÁE�����ԋ���v�ɂ����̂Ə̂��Ă��邪�A���҂���������������킯�ł͂Ȃ��A�������{���̗v���𒆍��������s�����Ƃ��������̂��̂ł������B

�@������ɂ���A����͎x�ߒ��ԌR�̂͂��߂Ă̐����I�s���ł��������A����Ɍĉ����Ċ֓��R�������͂��߂�̂ł���A���̎����͉ؖk�ɂ����ē��{�R�̍s�����g�傷����������o�����ƂɂȂ����B

�@���Ȃ킿�A�֓��R�́A�͖k�ł̎x�ߒ��ԌR�̓����ɓ��֕��ʂł������Ă���A�����@�ֈ��̊ċւƂ������������Ƃ炦����V�����@�֒��y�쌴�����́A�Z�����A�`���n���ȑ㗝��Ȑ`�����ɑ��A���������탉�C���̃`���n���Ȃւ̉����A�v�N�������̑���R�̂��̃��C������̓P�ށA�����}�@�ւ̃`���n���Ȃ���̔r���Ȃǂ�����Ă���B

�@����͂��łɏq�ׂ��A���ϒn��܂Ŋ܂ޔ��n�т̊g��Ƃ����֓��R�̍ŏ�����̍\�z�̎����ɂق��Ȃ�Ȃ��������A�֓��R�͂���Ɏx�ߒ��ԌR�ƘA�g���āA�����R�☰�w���R��ǂ��o���ċɂȂ����k���E�V�Òn��ɁA���̑v�N���̑���R����������邱�ƂƂ����B

�@�����ɂӂꂽ�悤�ɂ̂��ɂ͂��̑���R�Ƃ̏Փ˂��b�a�������ƂȂ�̂ł��邪�A�����́A�v�N�����A�V���Ș��S�Ƃ��邱�Ƃ������̂ł������B

�@����͂܂��ɁA�����̎O�ȊW�ے��쐬�Ăɂׂ̂��Ă���A�����}���̔r���Ɛl���ւ̉���𒌂Ƃ���u�Ύx����v�̎��s�ɂق��Ȃ�Ȃ��̂ł���A���͂�A����Ȃ錻�n�R�̓Ƒ��Ƃ������̂ł͂Ȃ��Ȃ��Ă����B

�@���܂�A��������Ƃ��̎��{�Ƃ����`�Ō��n�R������o���Ă������Ԃ͒����ɂ��ǔF����A����ɂ���ē��{�̐N������܂��傫���Ȃ�Ƃ����A�V���ȋǖʂ�������n�߂Ă����B

�@�������A�������{�͂Ȃ��A�L�c�O���Ɋ��҂��悹�Â��Ă����B�~�ÁE�����ԋ���Ɠ����ɍ������{�́u�֖r�i�Ƃ�ڂ��j�F�M�߁v���Ĕ����^�����֎~���A�܂��������ɂ́A���łɋ@�\�������Ă����k���̐��������ψ���𐳎��ɔp�~���āA�v�N����k���E�V�Òn��̉q���i�������ぁ�x���j�i�߂ɔC�����Ă��邪�A�����̂��Ƃ́A�������{�����{�̌��n�R�Ɠ��{���{�Ƃ���ʂ��A���n�R�Ƃ̑Ό�������Ȃ���A���{���{�Ƃ̌��Ɋ��҂������悤�Ƃ��Ă��邱�Ƃ��������̂ł������B

4.9 ��̎O���� top

�@���̂悤�ȍ������{�̊��҂́A�O�ܔN�㌎�����A�ꎞ�A�����Ă����Ӎ�o�i���傤�����Ђ�j��g���A�C���čL�c�O����K��A�����e�P�̑O��Ƃ��Ē������̎O�����̂Ȃ��ɂ����������Ƃ��ł���B����́A

�@�@���������͑��݂ɑ��荑�̊��S�ȓƗ��d���邱�ƁA

�@�A�����͐^���̗F�b���ێ����邱�ƁA

�@�B�����͗����Ԃ̈�̎����y�і������ׂĕ��a�I�O����i�ʼn������邱�ƁA

�Ƃ������̂ł���A�����̟����b�̎O�����̉�����ɂ��邱�Ƃ͖��炩�ł������B

�@�����Ă����̌�����F�߂�Ƃ������Ƃ́A����ɔ������Ԃ�s�ׂ����P�E�r�����邱�Ƃ��Ӗ�����킯�ł���A�O����������������A

�@�@�͕s�����ȊW�̈�|�E�s�������̔j���Ƃ������ƂɂȂ낤���A

�@�A�͑��荑�̔�掁E���S�����̎����ɂ�铝��̔j��⎡���̝����ȂLj�̔�F�b�I�s�ׂ̋֎~�A

�@�B�͓�������Ȍ�̂悤�Ȍ��n�R�ɂ����̏�����R���I������r�����邱�Ƃ��Ӗ������͂��ł���B

�@�����͍�������݂�A���ۊW�ɂ��Ă̋ɂ߂ď펯�I�ȗv���Ƃ������ƂɂȂ낤���A�����̓��{���{�́A���̂Ƃ����łɂ����̌����ɔ�����V�����Β���������쐬���Ă���Ƃ���ł������B

�@����͔~�ÁE�����ԋ���A�y�쌴�E�`�������肪����o�������y��Ƃ��āA�����ȗ��A�O���ȂƗ��E�C�R�ȂƂ̂������ŋ��c�������߂��Ă������̂ł������B

�@�����Ă�����������ɑR���ĎO�����̌`�ɂ܂Ƃ߂��A��Z�������A�L�c�O������ӑ�g�ɒ��ꂽ�B

�@����͈Ȍ�u�L�c�O�����v�ƌĂ��悤�ɂȂ������A�������������悤�ȓ����W�Ɋւ��錴���ł͂Ȃ��A���{�̒����ɑ���u�v���v�Ƃ����ׂ����̂ł������B���̓��e�́A

�@�@�r�������̓O��I����A���Ĉˑ�����̒E�p�ƑΓ��e�P����̗̍p�A

�@�A���B���̎�����̏��F�Ɛږ��n��ł̌o�ϓI�����I�Z�ʒ�g�A

�@�B�O�Õ��ʂ���̐ԉ����͂̋��Ђ�r�����邽�߂̋��́A

�Ȃǂ�v��������̂ł���A����܂ł̍L�c�O���̎咣�ƌ��n�R�̍s���̑o�����z�����A�����������̂ƂȂ��Ă����B

�@���Ȃ킿�A�V�H�����ȗ��̗̑Β��������̑j�~�͇@�A

�@���������~�ÁE�����ԋ���͇A�A

�@����M�R�̑��ϒn��x�z��y�쌴�E�`��������͇B�A�̗v���̈ꕔ�������������̂Ƃ��Đ����������͂��ł��������A

�@�B�͂܂��u�ԉ��h�~�v���u�h���v�������̋��͂�v������ۂ̐V���ȍ����Â��ɗ��p����n�߂����Ƃ��������̂ł������B

�@�L�c�O���͏ӑ�g�ɑ��āA���̓��{���O�����ɂ��Ă̘b�������������Ă͂��߂āA�������O�����c�ł���悤�ɂȂ�Ǝ咣�����̂ɑ��āA�ӑ�g�͓��{�����������O���������S�Ɏ��s���邱�Ƃ̕����O�Ɣ��_���Ă��邪�A���̂Ƃ����łɗ��R���́A�L�c�O�������������āA�v�����L������j�𖾂炩�ɂ��Ă����B

4.10 �ؖk�Ȃ��˂炤 top

�@�L�c�O�������������ɒ�����T�Ԃ���O�̋㌎��l���A��������t�̗��R����ٓ��Ŕ~�Ô����Y�ɑ���Ďx�ߒ��ԌR�i�ߊ��ɔC�����ꂽ���c�x�����́A�V�ÂŒk�b�\���A���{�̐���̖ڕW�́A

�@�u �@�k�x���̔����R�����q�̓O��I��|�A

�@�@�A�k�x�o�ό��̓Ɨ��A

�@�@�B�k�x�Ȃ̌R���I���͂ɂ��ԉ��h�~�v

�̎O�ł���A���̂��߂ɂ́u�k�x�ȘA�������̌����ւ̎w���v���K�v�ł���Əq�ׂāA�傫�Ȕ������Ă�ł����B

�@���́A���{�̐���̑Ώۂ��u�k�x�ȁv�Ɋg����Ƃ����\�z�́A���łɔ����Z���A���R�������Ō��n�Ɏw�����ꂽ�u�Ζk�x�ߐ���v�̂Ȃ��ɂ݂�����̂ł���A�����ł͍L�c�O������

�@�A�́u�ږ��n��v���͖k�ȁA

�@�B�̊O�Â���̐ԉ��ւ̑R���`���n���Ȃɑz�肵�������ŁA����ɂ��̊O���ɐڂ���R���E�R���E�V���i��������j�̎O�Ȃ������{�̐��͉��ɒu�����Ƃ�����̂ł������B

�@�����Ă���͂����Ȃ������́u�싞�����̐��߂����������n��v�ɂӂ��߂悤�Ƃ��邱�Ƃɂق��Ȃ�Ȃ������B

�@���̉ؖk�Ȃ������ɍL��Ȓn��ł��邩�́A�n�}���݂�Έ��Ŗ��炩�ł��邪�A���̂悤�ȍL��Ȓn��ɌR�����������Ɏ������̂́A���c���u�k�x�o�ό��̓Ɨ��v�������Ă���悤�ɁA�o�ρA�Ƃ��Ɏ������ւ̊S�ɂ��ƂÂ����̂ł������B

�@���łɎO�ܔN�O���O�Z���̂����ɂӂꂽ�u�֓��R�Ύx����v�ɂ��A�ؖk�ɂ�����ȁE�S�z���̊J���E����𑣐i����Ƃ������j���o����Ă��邪�A���̍��ɂ́A�֓��R�Ǝx�ߒ��ԌR�Ɩ��S�Ƃ̊ԂŁA�Β��������@�ւƂ��ċ������i��ݗ�����v�悪�����߂��Ă����i���S���O����l���ݗ��F��\���A��������F�A���Z����A�Őݗ�����j�B

�@�܂��܌���l���ɂ́A�o�ύH��̂����ߕ��ɂ��Ă̊֓��R�Ǝx�ߒ��ԌR�Ƃ̐\�����������Ă����B

�@���������ؖk�ւ̌o�ϐi�o�̗v�������܂��Ă���̂́A���B�ł̌o�όv��̗��Ă������ނƂƂ��ɁA���B�����ł͌R�������������ł��Ȃ��Ƃ̔F�����L�܂��Ă�������ł������B

�@��N��́u��k�x�����v�j�v�i�O�Z�E���E���E�W���ȊԌ���j�ł́A�ؖk�ő��₩�ɊJ�����ׂ��u���h�����v�Ƃ��āA�S�z�A�R�[�N�X�p�Y�z�A���A�ljԁA�t�̔R���A�r�т̘Z�i�ڂ����������Ă���A���������ϓ_����A�ؖk�o�ό��S�̂̏��������z�����悤�ɂȂ����Ǝv����̂ł���B

�@�����Ă��̉ؖk�o�ό����������邽�߂ɁA�v�N�������Ƃ��Ċؕ����i�R���j�A�t���R�i�R���j�A���k�i���傤����A�͖k�j��̏Ȓ��N���X������E���v���邱�Ƃɂ���āA�A�Ȏ����̂����낤�Ƃ����̂��A���c��̊�}�����Ƃ���ł������B

�@���̓����͉ؖk�����H��ƌĂ�A��Z�����{����́A�֓��R����h�����ꂽ��V�����@�֒��y�쌴���������S�ƂȂ�Ɏ������Ƃ݂��邪�A�������܁A�����̕������v�ɒ��ʂ��A����ɑR���邽�߂Ɉ�w�I���ȓW�J���������ƂɂȂ����B

4.11 �b�����{�ƙb�@�����ψ� top

�@�Ƃ���ł��̎����̍������{���A����������̏����ɂ�������炸�A���{�ɑ��đË��I�ł������̂́A��ɂ͂���ɂ���č������ň��̏�Ԃɂ�������ł������߂ł������B

�@���Ȃ킿��K�͂Ȓ���������̐��s�ɂ͔���ȌR���x�o���K�v�ł���A����͂����ł����A���E�勰�Q�̉e���ɂ��f�Ղ̕s�U�E�Ŏ����̌����̂��߂Ɉ������Ă����������{�̍����Ɍ���I�Ō���^���錋�ʂƂȂ����B

�@�����Ă��̍Č��̂��߂ɂ͊O���̉������K�v�ł���A���̉����邽�߂ɂ́A���ʔ͈͂����肳�ꂽ�e��ʉ݂����݂���悤�ȉݕ����x�����v�E���ꂷ�邱�Ƃ��K�v�ƍl����ꂽ�̂ł������B

�@�����ĉؖk�����H��ɑR����`�ŁA�C�M���X�̉����ƍ����ږ�[�X�E���X�̎w���̂��Ƃŕ������v�̏����������߂��Ă����̂ł������B

�@�����ɂ��̎����ɂ́A���{�̐N���ɔ����钆�����̓������������ɍ��܂�������B

�@���t�@�b�V���l������̕�����ŏo�����R�~���e�����掵����J����Ă�����������ɂ́A�����Ɨ��Q�̑���������čR���ɗ��������邱�Ƃ�i���������́u���E��錾�v�����\����Ă��邪�A��ꌎ�ɓ���ƁA���{�̉ؖk�H��ɔ�����w�������̓������������Ɋ����ɂȂ��Ă������A��ꌎ����ɂ́A���������_������d�����Ƃ���������������A�������{�����̐e���h�̐��͂͌�ނ�]�V�Ȃ�����Ă����B

�@����������̂Ȃ��ŁA�������{�͈�ꌎ�O���A�˔@�Ƃ��ĕ������v�߂����B

�@���Ȃ킿���l�����A�����E�����E��ʎO��s�̔��s�����s��������@��ʉ��i�@���j�Ƃ��A�]���̋�{�ʐ���p�~���āA���߂ă|���h�Ƀ����N�����A��݁E���͉�����đO�L�O��s�ɏW�����Ĕ��s�����ɂ��Ă�A�Ƃ����̂ł���B

�@���̑[�u����������A�����o�ς̓��ꐫ�͋��܂�A�u�k�x�o�ό��̓Ɨ��v�Ȃǖ]�݂��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ͖��炩�ł������B

�@���������Č��n�̓��{�R���́A���̕������v�ɋ��������������A�ؖk�̏Ȓ�����͎҂����ɁA����̓쑗��j�~����悤�������������A�����ɂ��ꂪ�A���Ȃ̌o�ϓI��Ղ̕���������ؖk�̋��R���������A�Ӊ�⍑�����{�ɔ����A�������{�����̂��߂ɂ��������点��D�@���Ƃ����f���Ă����B

�@�����āA�v�N���͂��߁A�ؕ��z�A���k��ɁA���}�Ɏ����錾�\����悤�ɋ������͂������n�߂��B

�@�������������{���͂����j�~����H���W�J���A��ꌎ��Z���L�g��g���Ӊ�Ɖ�k�����ۂɓ��Ȃ����O�����Q�́A����Ă��ɂ����A���{�����y�쌴���������҂��A���c�i�ߊ��̍ϓ�s���Ȃǂ�j�~����A�����^���Ȃǂ́A�����ǂ���ɏI������A�Əq�ׂĎ��M�̂قǂ������Ă����B

�@�����Ē��Q�̎��M�𗠏�������悤�ɁA���{�̈��͂��ł����������Ă����͂��̑v�N���ł������A�e�ՂɎ����錾�Ȃǔ��\���悤�Ƃ͂��Ȃ������B

�@���ɓ��{���́A�h�������ψ�����e�n�Ɋg���Ă䂭���Ƃ��߂����āA��ꌎ��ܓ��A���@����E�u���k�i���傱���j�Ɏ����錾�\������Ɠ����əb���h�������ψ����ݒu�������B

�@����������͓��{���̉ؖk�H��𐄐i����͂Ƃ͂Ȃ炸�A�t�ɒ������̒�R�����W�����錋�ʂ������������ł������B

�@�������{�͟u���k�������Ƃ��đߕߖ��߂���Ɠ����ɁA���̂悤�ȓ������g����Ȃ��悤�ɁA����ł��ĉؖk�̎��Ԃ�Ë��I�Ɏ��E���邱�ƂƂ����B

�@���Ȃ킿���{�����ؖk�H��̒��S�ɉ������Ă悤�Ƃ��Ă���v�N���ɂ�����x�̌�����^���āA���{�̍H��ɑË��I�ԓx���������ʁA�v����{�I�ɂ͍������{�̑��ɂȂ��Ƃ߂āA�ނ�����{�̍H��̖h�g��ɂ��悤�Ƃ����킯�ł������B

�@������A�������{�͑v�N�����ψ����Ƃ��A�ꎵ���̈ψ����Ȃ�b�@�����ψ���̐ݗ��\�A�ꔪ���k���ŊȒP�Ȑ��������s����Ă���B

�@�b�͉͖k�ȁA�@�̓`���n���Ȃ��w���Ă���A���ψ���͂��̗��ȂƖk���E�V�×��s�̐�������������@�ւƂ��ꂽ���A�����̐��������ψ���ɂ���ׂāA�������{�̓����͂͂ނ��닭�܂��Ă���Ƃ݂�ꂽ�B

�@�܂����̐����ψ���̐����ߒ��ɂ����ẮA������������@�\�����邱�Ƃɔ����鐿��^�����g�����Ă���A�����ɂ́A�k���Ŋw���������u�ؖk�������E�����~�E��v�R���v�Ȃǂ����ԑ厦�Љ^����W�J���Čx�����ƏՓ˂��鎖�����������Ă���B

�@���̎����͓��E��^���v�Ƃ��ċL�������悤�ɂȂ�̂ł��邪�A�Ȍ�w�������͍R����`�c��g�D���Ĕ_���n�тɂ͂����Ă䂭�悤�ɂȂ�A�܂����ꂩ��N���ɂ����āA��C�Łu�R���~���v��ړI�Ƃ���e��̒c�̂���������A���O�Z�N�ꌎ�ɂ́A��C�e�E�~���A�����������Ɏ����Ă���B

�@�܂�A�ؖk�����H��́A�������O�̍R���̃G�l���M�[�������o���A�g�D���邫������������o�����ƂɂȂ����̂ł��邪�A���{���͂܂��A���̂��Ƃ̏d�傳�ɋC�Â��Ă͂��Ȃ������B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |